七下课内外文言文阅读(含答案)

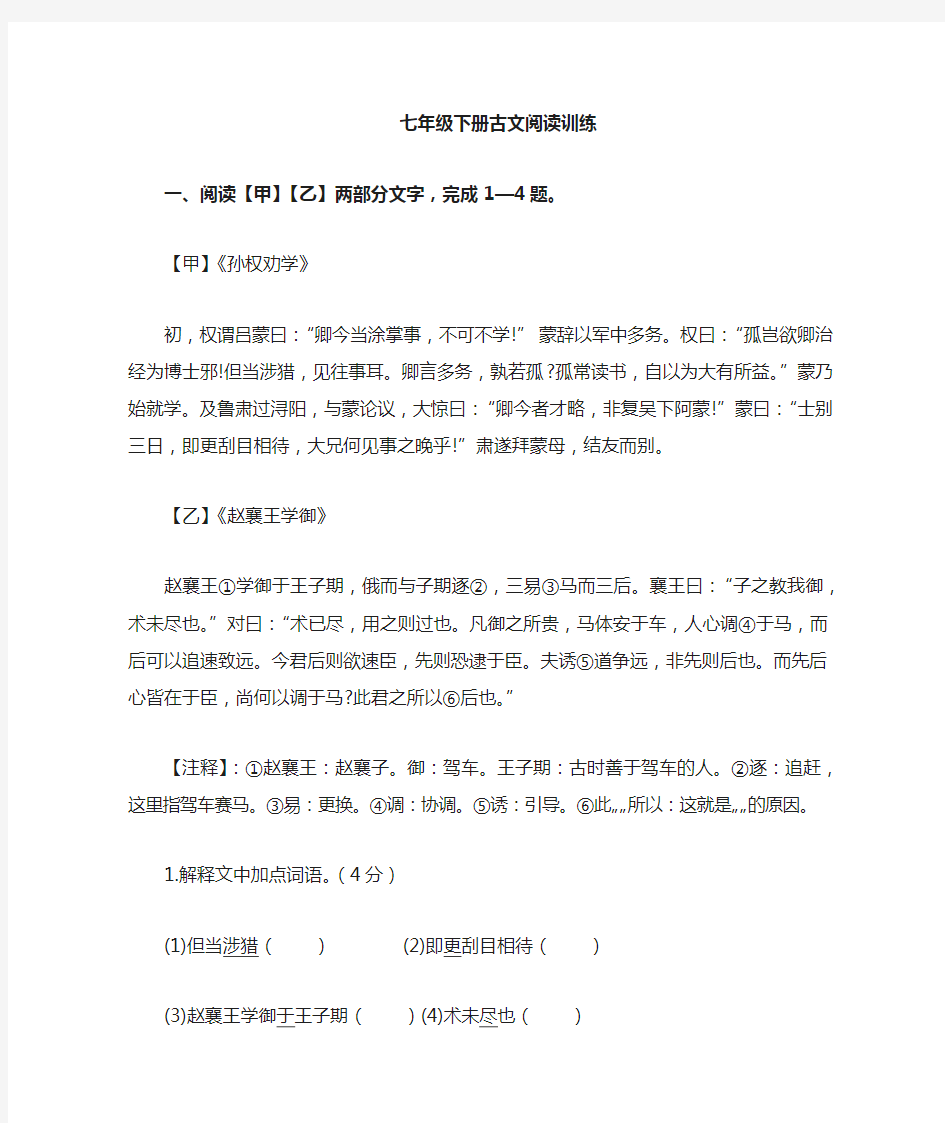

七年级下册古文阅读训练

一、阅读【甲】【乙】两部分文字,完成1—4题。

【甲】《孙权劝学》

初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过浔阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

【乙】《赵襄王学御》

赵襄王①学御于王子期,俄而与子期逐②,三易③马而三后。襄王曰:“子之教我御,术未尽也。”对曰:“术已尽,用之则过也。凡御之所贵,马体安于车,人心调④于马,而后可以追速致远。今君后则欲速臣,先则恐逮于臣。夫诱⑤道争远,非先则后也。而先后心皆在于臣,尚何以调于马?此君之所以⑥后也。”

【注释】:①赵襄王:赵襄子。御:驾车。王子期:古时善于驾车的人。②逐:追赶,这里指驾车赛马。③易:更换。④调:协调。⑤诱:引导。⑥此……所以:这就是……的原因。

1.解释文中加点词语。(4分)

(1)但当涉猎()(2)即更刮目相待()

(3)赵襄王学御于王子期()(4)术未尽也()

2.把下列句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)肃遂拜蒙母,结友而别。

(2)此君之所以后也。

3.甲文中的吕蒙才略惊人长进的原因是什么?乙文中的赵襄王落后的原因是什么?(均用文中原句回答)(4分)

4.从甲、乙两文中你获得了哪些启示?(谈两点即可)(4分)

二、阅读【甲】【乙】两部分文字,完成1—5题。

[甲]

陈康肃公尧咨善射,当世无双,公亦以此自矜。尝射于家圃,有卖油翁释担而立,睨之,久而不去。见其发矢十中八九,但微颔之。

康肃问曰:“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”翁曰:“无他,但手熟尔。”康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”翁曰:“以我酌油知之。”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。因日:“我亦无他,惟手熟尔。”康肃笑而遣之。(欧阳修《卖油翁》

[乙]

陈尧咨善射,百发百中,世以为神,常自号曰“小由基”①。及守荆南回,其母冯夫人问:“汝典郡②有何异政?”尧咨云:“荆南当要冲日有宴集尧咨每以弓矢为乐坐客罔不③叹服。”母曰:“汝父教汝以忠孝辅国家,今汝不务行仁化而专一夫之伎④,岂汝先人志邪?”杖之;碎其金鱼⑤。 (选自《碎金鱼》,有删改)

[注释]①由基:养由基,战国时楚国神箭手。②典郡:掌管郡务。③罔不:无不。④伎:同“技”。⑤金鱼:古人的一种佩饰。

1.选出朗读停顿划分有误的一项: (3分)( )

A.荆南当要冲/日有宴集尧咨/每以弓矢为乐/坐客罔不叹服。

B.荆南当要冲日/有宴集尧咨/每以弓矢为乐坐客/罔不叹服。

C.荆南当要冲/日有宴集/尧咨每以弓矢为乐/坐客罔不叹服。

D.荆南当要冲日/有宴集/尧咨每以弓矢为乐坐客/罔不叹服。

2.选出下列句子中加点词语意思相同的一项:(3 分)( )

A.大兄何见事之晚乎见其发矢十中八九

B.以我酌油知之世以为神

C.及守荆南回及鲁肃过寻阳

D.释担而立不务行仁化而专一夫之伎

3、选出对甲乙两文理解分析有误的一项: (3分)( )

A.甲文中“陈康肃公”中的“公”是古代对男子的一种尊称;乙文中“岂汝先人志邪”中的“先人”古代一般指祖先、古人,此处专指陈尧咨死去的父亲。

B.甲文通过对卖油翁酌油时的一系列动作描写,写出了卖油翁娴熟的技能,让我们明白了熟能生巧的道理。

C.我们通过乙文中陈尧咨对母亲提问的回答可以看出:陈尧咨驻守荆南,每日苦练射箭本领,令人叹服。

D.甲文中卖油翁“睨之”“微颔之”说明卖油翁对陈尧咨的射箭本领并不欣赏,甚至还有轻视之意。

4.用现代汉语表达下列句子。(6分)

(1)尔安敢轻吾射!

(2)汝父教汝以忠孝辅国家。

5.请结合甲文中卖油翁和陈尧咨两人对待自己长处的态度,谈谈现实生活中的你应该如何看待自己和别人的长处? (4分)

三、阅读【甲】【乙】【丙】三部分文字,完成1—6题。

【甲】燎沉香,消溽暑。鸟雀呼晴,侵晓窥檐语。叶上初阳乾宿雨,水面清圆,一一风荷举。

故乡遥,何日去。家住吴门,久作长安旅。五月渔郎相忆否,小楫轻舟,梦入芙蓉浦。

(周邦彦《苏幕遮》)

【乙】水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊;自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

(周敦颐《爱莲说》) 【丙】群葩当令时,只在花开之数日,前此后此皆属过而不问之秋矣。芙蕖则不然:自荷钱出水之日,便为点缀绿波;及其茎叶既生,则又日高日上,日上日妍。有风既作飘飖之态,无风亦呈袅娜之姿,是我于花之未开,先享无穷逸致矣。迨至菡萏成花,娇姿欲滴,后先相继,自夏徂秋,此则在花为分内之事,在人为应得之资者也。及花之既谢,亦可告无罪于主人矣;乃复蒂下生蓬,蓬中结实,亭亭独立,犹似未开之花,与翠叶并擎,不至白露为

霜而能事不已。此皆言其可目者也。

(李渔《芙蕖》) 1.解释下列加点的词语。(4分)

(1)侵晓

..窥檐语() (2)可爱者甚蕃.()

(3)芙蕖则不然.() (4)自夏徂.秋()

2.下列句子中加点的“而”字意义和用法和其他三项不同的一项是(3分)() A.予独爱莲之出淤泥而不染

B.濯清涟而不妖

C.可远观而不可亵玩焉

D.不至白露为霜而能事不已

3.【乙】段以莲象征君子美德,下列叙述莲与君子特质的说法有误的一项是(3分)() A.出淤泥而不染:君子洁身自爱,不同流合污。

B.中通外直,不蔓不枝:君子不随便说他人短处,以免横生枝节。

C.香远益清:君子德行芬芳,可以远播各地。

D.可远观而不可亵玩焉:君子人格高洁令人景仰,不受人狎利用。

4.翻译下面的句子。(6分)

(1)予独爱莲之出淤泥而不染。

而生出的情感

写,阐述了作者的生活态度。【丙】段按照时间顺序来写芙蕖,表达了作者的情感。(4分)

6.【甲】词中“一一风荷举”为什么比同样写荷叶的【丙】段中“有风既作飘飖之态,无风亦呈袅娜之姿”显得更为形象、传神?(4分)

四、阅读【甲】【乙】两部分文字,完成1—4题。

【甲】沧州南一寺临河干,……可据理臆断欤?(纪昀《河中石兽》)【乙】《说苑》:常枞①有疾,老子往问焉。常枞张口示老子,曰:“舌存乎?”曰:“存。岂非以其软邪?”“吾齿存乎?”曰:“亡矣。岂非以其刚邪?”常枞曰:“天下事皆尽矣。”盖刚者比暴柔者喻仁刚者易坏柔者独存。(吴亮《忍经》)

[注]①常枞:据传是老子的老师。

1.解释下列加点词在文中的意思。(4 分)

⑴阅十余岁阅:⑵尔辈不能究物理.物理:

⑶老子往问焉问:⑷常枞张口示老子曰示:

2.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是()(3 分)

A.盖刚者比暴/柔者喻/仁刚者易/坏柔者独存

B.盖刚者比暴柔者/喻仁刚者/易坏柔者/独存

C.盖刚者比暴/柔者喻仁/刚者易坏/柔者独存

D.盖刚者比暴柔者/喻仁/刚者易坏/柔者独存

3.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6 分)

(1)如其言,果得于数里外。

(2)亡矣。岂非以其刚邪?

4.甲文作者和乙文的常枞在揭示“天下事”相关道理时,采取的方式有何不同?请简要分析。(4 分)

七年级下册古文阅读训练答案

一、

1.粗略地阅读重新向穷尽,完尽

2. 鲁肃于是拜见了吕蒙的母亲,与吕蒙结为好友,然后告别而去。

这就是大王您落后的原因啊。

3. 蒙乃始就学。

而先后心皆在于臣,尚何以调于马?

4.我们只有不断地学习,才能增长才干,有所作为。我们做任何事都要全神贯注,目标明确,才可能取得成功。

附【乙】参考译文:

战国赵襄王向王子期学习驾马车技术,没多久就要跟王子期比赛。赛时,他多次改换马匹而多次落在王子期后边。襄王说:“你教我驾车的技术,(技术)没有完全教给我。”王子期回答道:“我已经把技术全都教给您了,只是您使用得不恰当。不管驾驶什么车辆,最重要的是,马套上辕,要跟车辆配合稳妥。人赶着马,注意力要放在人的指引与马的奔跑相协调上,然后才可以加快速度,达到很远的地方。如今你在我后面就一心只想追上我,你在我前面就怕我追了上来。其实,驾驭马匹长途竞争,不跑在前面,便是落在后面。但是你在前在后,注意力全都集中在我的身上,还顾得上与马匹的奔跑协调一致吗?这就是你落在后边的原因了。”

二、

1.C

2.C

3.C

4、略

5.开放题,能够围绕陈尧咨认可卖油翁的讲话并有所领悟及自我解嘲来描写即可。

示例:我们要把自己的长处当作我们工作学习中的一种资源优势,不应像陈尧咨那样进行炫耀宣扬,要像卖油翁那样谦逊。

对待别人的长处,我们应学会取长补短,而不应对别人进行诋毁嫉妒。

附【乙】参考译文:

陈晓咨擅长于射箭,百发百中,世人把他当作神射手,(陈晓咨)常常自称为“小由基”。等到驻守荆南回到家中,他的母亲冯夫人问他:“你掌管郡务有什么新政?"陈晓咨说:“荆南位处要冲,白天有宴会,每次我用射箭来取乐,在坐的人没有不叹服的。”他的母亲说:“你的父亲教你要以忠孝来报效国家,而今你不致于施行仁化之政却专注于个人的射箭技艺,难道是你死去的父亲的心意吗?”。用棒子打他,摔碎了他的金鱼配饰。

三、

1.解释下列加点的词语。

(1)临近拂晓(2)多

(3)这样(4)往,到

2.D

(解析:A、B、C三项中的“而”均表转折,“却”的意思,只有D项表承接。)

3.B

(解析:“中通外直,不蔓不枝”象征的是君子通达事理,行为方正,不攀附权贵。) 4.(1)我则唯独喜爱莲花从淤泥中生长出来,却不沾染(污秽)。

(2)这对于花来说是(它)的分内之事,对于人来说就是应当得到的享受了。

5.【甲】词是写作者见到荷塘景象,而生出思念故乡的情感。【乙】段借对莲花形状的叙写,阐述了作者洁身自好、不慕名利的生活态度。【丙】段按照时间顺序来写芙蕖,表达了作者喜爱、赞美的情感。

6.用具体的词,更为直观可感;写景叙事化,更富动感,更像电影;活灵活现地写出了莲荷一片临风而举的最基本特征;字字用得妙,尤其是“一一”二字;还表现了诗人不断放宽视野,默默欣赏的情感。

附【甲】文参考译文:

细焚沉香,消除夏天闷热潮湿的暑气。拂晓时分,鸟雀在屋檐上窥探、鸣叫,好像是在呼唤着晴天(旧有鸟鸣可占雨之说)。初升的阳光晒干了荷叶上隔夜的雨水,水面上清新圆润的荷叶,在晨风中托举着朵朵鲜艳的荷花。

看着眼前的风景,忽然想起了遥远的故乡,什么时候才能回去啊?我家本在吴越一带,现已多年客居于长安。小时候的伙伴是否还常常想起我?而我却常常在睡梦中驾着轻便的小船,划进故乡的荷花塘。

附【丙】文参考译文:

花的最佳观赏时节,只在花开的那几天,在此以前、以后都属于无人问津的时候。芙蕖就不是这样:自从荷叶出水那一天,便把水波点缀得一片碧绿;等到它的茎和叶长出,则又一天一天地高起来,一天比一天美丽。有风时就作出飘动摇摆的神态,没风时也呈现出轻盈柔美的风姿。这样,我们在花未开的时候,便先享受它那无穷的逸致情趣了。等到花苞开花,姿态娇嫩得简直要滴水,(花儿)先后相继开放,从夏天直开到秋天,这对于花来说是它的本性,对于人来说就是应该得到的享受了。等到花朵凋谢,也可以告诉主人说,没有对不住您的地方;于是又在花蒂下生出莲蓬,蓬中结了果实,一枝枝独立,还像未开的花一样,和翠绿的叶子一起挺然屹立(在水面上),不到白露节下霜的时候,它所擅长的本领不会停止。以上都是说它适于观赏的方面。

四、

1.⑴经历,经过⑵客观事物的道理规律⑶慰问,问候⑷给……看

2.C

3.(1)依照他的话去寻找,果然在上游的几里外寻找到了(石兽)。

(2)不在了,难道不是因为它太刚硬了吗?

4.(4 分)甲文以讲述用不同方法寻找石兽的故事的方式揭示道理;常枞通过舌存齿亡的现象设喻说理。评分说明:意思答对即可。

附【乙】参考译文:

《说苑》记载:常枞有病,老子去问候他。常枞张开嘴给老子看:“我的舌头还在吗?”老子说:“在。难道不是因为它柔软吗?”“我的牙齿在吗?”老子说:“不在了。难道不是因为它太刚硬了吗?”常枞说:“天下的事都在这里了。”坚硬的好像暴横,柔软的好比仁义;刚的容易坏,柔的却存下来了。

2019-2020年七年级语文上册课外文言文阅读训练(附答案)

2019-2020年七年级语文上册课外文言文阅读训练(附答案)曾子之妻之市,其子随之而泣。其母曰:“女还,顾反①为女杀彘②。”妻适③市来,曾子欲捕彘杀之。妻止之曰:“特④与婴儿戏耳。”曾子曰:“婴儿非与戏也。婴儿非有知也,待⑤父母而学者也,听父母之教。今子欺之,是教子欺也。母欺子而不信其母,非以成教也。”遂烹⑥彘也。 注:①反:通“返”。②彘(zhì):猪③适:往④特:只不过⑤待:依赖⑥烹煮 1.解释文中加粗的文言词。 (1)女还()(2)婴儿非与戏也() 2.翻译下列句子。 今子欺之,是教子欺也。 3.这则寓言说明的道理是什么? (二) 先公(指欧阳修)四岁而孤,家贫无资。太夫人以荻(与芦苇相似的草本植物)画地,教以书字。多诵古人篇章。使学为诗。及其稍长,而家无书读,就闾里(街坊)士人家借而读之,或因而抄录。抄录未毕,已能诵其书,以至昼夜忘寝食,唯读书是务。自幼所作诗赋文字,下笔已如成人。 1、解释加点字 A、以.荻画地 B、教以书.字书: D、及.其稍长 2、欧阳公“自幼所作诗赋文字,下笔已如成人”的最根本原因是:( ) 3分 A、欧阳修聪明过人 B、太夫人教子有方 C、闾里士人家慷慨借书 D、欧阳修刻苦攻读 3、将下列语句翻译成现代汉语。6分 (1)多诵古人篇章。 (2)唯读书是务。 (三) 魏武将见匈奴使,自以行陋,不足雄远国,使崔季珪代,帝自捉刀立床头。既毕,令间谍问曰:“魏王何如?”匈奴使答:“魏王雅望非常;然床头捉刀人,此乃英雄也。”魏武闻之,追杀此使。《世说新语·容止》 1.解释加点词的含义。 (1)自以行陋,不足雄远国(2)既毕,令间谍问曰 2.魏王为什么要“追杀此使”?

人教版七年级下课外文言文阅读训练及答案 (用心整理版)

初一课外文言文阅读 一、《请君入瓮》① 周兴与丘神勣通谋,太后命来俊臣鞫②之。俊臣与兴方推事③对食,谓兴曰:“囚多不承,当为何法?”兴曰:“此甚易耳!取大瓮,以炭四周炙④之,令囚入中,何事不承!”俊臣乃索大瓮,火围如兴法,因起谓兴曰:“有内状推⑤兄,请兄入此瓮!”兴惶恐,叩头伏罪。〔导读〕:本文写的是来俊臣“以其人之道,还治其人之身”及周兴作法自毙的故事。 〔注释〕:①瓮(wèng):大坛子。②鞫(jū):审讯犯人。③推事:研究事情。④炙(zhì):烧烤。⑤内状:宫内递出的状辞。推:追究,检举。 一、解释加点的词。 1、俊臣与兴方推事对食 2、囚多不承 3、当为何法 4、因起谓兴曰 二、解释下列句中加点的“之”。 1、太后命来俊臣鞫之 2、以炭四周炙之 三、翻译下列句子。 1、兴曰:“此甚易耳!取大瓮,以炭四周炙之,令囚入中,何事不承!” 2、因起谓兴曰:“有内状推兄,请兄入此瓮!” 四、来俊臣请周兴入瓮,是采用了的方法。 二、《覆巢之下安有完卵》 孔融被收①,中外惶怖②。时融儿大者九岁,小者八岁。二儿故琢钉 戏③,了无遽容。融谓使者曰:“冀罪止于身④,二儿可得全不⑤?”儿徐进曰:“大人岂见覆巢之下复有完卵乎?”寻亦收至⑥。 〔导读〕:八九岁的孩子能在家庭遭难时毫不惊恐,很是了不起。说明孩儿的明理聪明,也反映了封建社会中株连迫害的罪恶。 〔注释〕:①孔融被收:建安十三年,融因触怒曹操,坐弃市(被判死刑)。②中外惶怖:朝廷内外非常惊恐。中外,指朝廷内外。③二儿故琢钉戏:两个儿子仍然在玩琢钉游戏。琢钉,古时一种儿童游戏。④罪止于身:罪责仅限于自己一身。意思是不涉及家属。⑤二儿可得全不:这两个孩子可不可以保全他们生命?⑥亦收至:捕他们的人也到来了。 一、解释加点的词。 1、孔融被收 2、冀罪止于身 3、二儿可得全不 4、寻亦收至 二、翻译下列句子。 1、大人岂见覆巢之下复有完卵乎? 2、二儿故琢钉戏,了无遽容。 三、写出出自本文的成语并说明它的比喻义 三、《鲁人曹沫》① 曹沫者,鲁人也,以勇力事鲁庄公。庄公好力②。曹沫为鲁将,与齐战,三败北。鲁庄公惧,乃献遂邑③之地以和,犹复以为将。 齐桓公许与鲁会于柯④而盟。桓公与庄公既盟于坛上,曹沫执匕首劫齐桓公,桓公左右莫敢动,而问曰:“子将何欲?”曹沫曰:“齐强鲁弱,而大国侵鲁亦甚矣。今鲁城坏即压齐境,君其图之!”桓公乃许尽归鲁之侵地。既已言,曹沫投其匕首,下坛,北面就群臣之位,颜色不变,辞令如故,桓公怒,欲倍其约。管仲曰:“不可。夫贪小利以自快⑤,弃信于诸侯,失天下之援,不如与之。”于是桓公乃遂割鲁侵地,曹沫三战所亡地,尽复予鲁。 ①这里所选的是《史记》中《刺客列传》的第一部分。②好力:喜欢勇士。力,有力之士。③遂邑:今山东宁阳县。④柯:齐邑,今山东阳谷县阿城镇。⑤快:快意。 1、解释下列句中加点词语: (1)乃献遂邑之地以和(2)桓公与庄公既盟于坛上 (3)曹沫三战所亡地(4)欲倍其约 (5)齐桓公许与鲁会于柯而盟 2、翻译句子。 (1)子将何欲?

人教版七年级语文上册文言文阅读题及答案

人教版七年级语文上册文言文阅读题及答案 一、部编语文七年级上册文言文阅读练习 1.阅读文言文,回答问题。 ①子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《学而》) ②曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”(《学而》) ③子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”(《为政》) ④子曰:“温故而知新,可以为师矣。”(《为政》) ⑤子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”(《雍也》) ⑥子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”(《雍也》) ⑦子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”(《述而》) ⑧子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”(《述而》) ⑨子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”(《子罕》) (1)解释下列句子中划线的词。 ①不亦说乎________ ②人不知而不愠________ ③不逾矩________ ④人不堪其忧________ ⑤不舍昼夜________ (2)文中有很多词句已成为成语,请你写出其中的两个。 (3)用现代汉语翻译下列句子。 ①知之者不如好之者,好之者不如乐之者。 ②不义而富且贵,于我如浮云。 (4)曾子的“吾日三省吾身”中提到的“为人谋”“与朋友交”“传不习乎”的内容,在今天有意义吗?谈谈你的感想。 【答案】(1)同“悦”,愉快;生气,恼怒;法度;能忍受;舍弃 (2)温故知新、择善而从、三人行,必有我师。 (3)①(对于学习,)了解怎么学习的人,不如喜爱学习的人;喜爱学习的人,又不如以学习为乐的人。②用不正当的手段得来的富贵,对于我来讲就像是天上的浮云一样。(4)仍有意义。因为在今天的社会里,仍然需要对人忠诚、讲求信用、善于学习,如果每天都能够认真反省自己在这几方面做得如何,对提高自己的思想修养、知识水平都有好处。 【解析】【分析】(1)做题时要疏通文意,先把句子翻译正确,再解释字词意思,所要注意的是,在字词本义与句中意思有所差别时,最好本义和句中意都要写出来。“不亦说乎”翻译为“不是很愉快吗”,“说”同“悦”愉快。“人不知而不愠”翻译为“人家不了解我,我却不

七年级课外文言文阅读训练含答案)

七年级课外文言文阅读训练(含答案) 一 先公(指欧阳修)四岁而孤,家贫无资。太夫人以荻(与芦苇相似的草本植物)画地,教以书字。多诵古人篇章。使学为诗。及其稍长,而家无书读,就闾里(街坊)士人家借而读之,或因而抄录。抄录未毕,已能诵其书,以至昼夜忘寝食,唯读书是务。自幼所作诗赋文字,下笔已如成人。 1、选出下列加点字解释有误的一项:( ) A、以荻画地以:用 B、教以书字:写 C、使学为诗为:作为 D、及其稍长及:等到 2、欧阳公“自幼所作诗赋文字,下笔已如成人”的最根本原因是:( ) A、欧阳修聪明过人 B、太夫人教子有方 C、闾里士人家慷慨借书 D、欧阳修刻苦攻读 3、将下列语句翻译成现代汉语 (1)多诵古人篇章。 (2)唯读书是务。 二守株待兔 宋人有耕者,田中有株,兔走触株,折颈而死。因释其耒而守株,冀复得兔。兔不可复得,而身为宋国笑。(16分) 4、解释文中加点的词。 ①兔走触株()②因释其耒而守株() ③冀复得兔()④而身为宋国笑() 5、下列句子中加点的“为”与“而身为宋国笑”中的“为”意思相同的一项是() A、舌一吐而二虫尽为所吞 B、为人谋而不忠乎 C、始悟为山市 D、此何遽不为福乎 6、翻译文中画线的句子。 7、为什么宋人不会再得到兔子? 三 郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。至之市,而忘操之。已得履,乃曰:“吾忘持度。”反归取之。及反,市罢,遂不得履。人曰:“何不试之以足?”曰:“宁信度,无自信也。”

8、给加点字注音并解释。 (1)先自度其足()()(2)吾忘持度()() (3)宁信度()() 9、翻译下列句子。 郑人有欲买履者, 先自度其足, 而置之其坐。 10、《郑人买履》告诉我们什么道理? 11、探究:文中“之”字共出现五次,它们的意思一样吗?任意选择三句,说说句中的“之”是什么意思,或有什么作用。 而置之其坐()至之市()而忘操之() 反归取之()何不试之以足()、 四 蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富。贫者语于富者曰:“吾欲之南海,何如?”富者曰:“子何恃而往?”曰:“吾一瓶一钵足矣。”富者曰:“吾数年来欲买舟而下,犹未能也。子何恃而往?”越明年,贫者自南海还,以告富者。富者有惭色。 西蜀之去南海,不知几千里也,僧富者不能至而贫者至焉。人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?是故聪与敏,可恃而不可恃也;自恃其聪与敏而不学者,自败者也。昏与庸,可限而不可限也;不自限其昏与庸而力学不倦者,自力者也。 12、解释文段中加点的词语。 ①蜀之鄙有二僧:______ ___ ②吾欲之南海:__ ________ ③顾不如蜀鄙之僧哉:______ __ ④是故聪与敏_______ ___ 13、翻译划横线的语句。 __________________________ __________________ 14、作者分别举“贫者”“富者”的例,采用的是一种________方法,这样写,是为了说明人之为学,关键在_____ _______。 五、王冕僧寺夜读《宋学士文集》 王冕者,诸暨人。七八岁时,父命牧牛陇上,窃入学舍,听诸生诵书;听已,辄默记。暮归,忘其牛,父怒挞之。已而复如初。母曰:“儿痴如此,曷不听其所为?”冕因去,依僧寺以居。夜潜出坐佛膝上,执策映长明灯读之,琅琅达旦。佛像多土偶,狞恶可怖,;冕小儿,恬若不知。 15、结合文意,解释下列句中加点的词。

新人教版七年级上册语文文言文阅读含答案

新人教版七年级上册语文文言文阅读含答案 一、部编语文七年级上册文言文阅读练习 1.阅读文言文,回答问题。 戴嵩画牛 蜀中有杜处士,好书画,所宝以百数。有戴嵩牛一轴,尤所爱锦囊玉轴常以自随。一日曝①书画,有一牧童见之,拊②掌大笑曰:“此画斗牛也!斗牛力在角,尾搐③入两股间。今乃④掉尾而斗,谬矣!”处士笑而然之。古语有云:“耕当问奴,织当问婢。”不可改也。 (苏轼《东坡志林》)【注】①曝:晒。②拊(fǔ)掌:拍手。③搐(chù):抽缩。④乃:却。 (1)下列各组句子中,划线词意思不相同的一项() A.好书画/知之者不如好之者 B.尾搐入两股间/屠自断其股 C.处士笑而然之/舍然大喜 D.不可改也/左将军王凝之妻也 (2)给下面的句子断句。 尤所爱锦囊玉轴常以自随。 (3)这则故事给人的启示是什么? 【答案】(1)C (2)尤所爱/锦囊玉轴/常以自随/ (3)这则故事来说明实践出真知,要认真、仔细地观察事物,不能凭空想像。不能迷信权威,要从客观事实出发,要因事求人,大家都有自己的特长。 【解析】【分析】(1)A选项中“好”都是“喜欢”;B选项中的“股”都是“大腿”;C选项中的“然”分别是“认为是对的”和“的样子”;D选项中的“也”都是“表判断”的意思。故选C。(2)解答此类试题,要在整体感知文章内容的基础上,先对句子作简单翻译,初步了解大意,然后根据句子的意思和古文句法进行句读;同时利用虚词来辅助句读。句读时要注意古汉语的语法和句式,句读不能出现“破句”的现象。语句“尤所爱锦囊玉轴常以自随”的意思是:(杜处士)尤其珍爱,用玉做了画轴并用锦囊(装起来),经常随身带着。据此,正确的句读是:尤所爱/锦囊玉轴/常以自随。 (3)本文叙写了著名画家戴嵩的画遭到牧童的拍手大笑,暗含了实践出真知和艺术源于生活的深刻道理。文章告诉人们:要认真、仔细地观察事物,不能凭空想像;不能迷信权威,要从客观事实出发;每个人都有自己的特长,要因事求人,取长补短。据此理解概括作答。 故答案为:⑴ C; ⑵尤所爱/锦囊玉轴/常以自随/; ⑶这则故事来说明实践出真知,要认真、仔细地观察事物,不能凭空想像。不能迷信权威,要从客观事实出发,要因事求人,大家都有自己的特长。 【点评】⑴本题考查辨析一词多义,答题时应注意,要确定词语在本题句子中的意思,就要根据上下文的内容来考虑。在平时文言文学习中,要特别重视并这类词; ⑵文言文翻译首先做到直译为主,意译为辅,一定要字字落实,尤其是句中的重点词,如

七年级课外文言文阅读及其答案

七年级语文课外文言文阅读及其答案 (一)文征明习字《书林纪事》 【原文】文征明临写《千字文》,日以十本为率,书遂大进。平生于书,未尝苟且,或答人简札,少不当意,必再三易之不厌,故愈老而愈益精妙。 【译文】文征明监贴写《文字文》,每天以写十本作为标准,书法就迅速进步起来。他平生对于写字,从来也不马虎草率。有时给人回信,稍微有一点不全意,一定三番五次改写过它,不怕麻烦。因此他的书法越到老年,越发精致美好。 【阅读训练】 1.解释下面句中加点的词 ①书遂大进②平生于书 ③文征明临写《千字文》④或答人简札 2.将“少不当意,必再三易之不厌”译成现代汉语。 译文 3.用一句话来概括这段文字的中心。 答: (二)薛谭学讴 【原文】薛谭学讴于秦青,未穷青之技,自谓尽之,遂辞归。秦青弗止,饯行于郊衢,抚节悲歌,声振林木,响遏行云。薛谭乃射求反,终身不敢言归。 【译文】薛谭向秦青学习唱歌,还没有学完秦青的技艺,就以为学尽了,于是就告辞回家。秦青没有劝阻他,在城外大道旁给他饯行,秦青打着拍节,高唱悲歌。歌声振动了林木,那音响止住了行云。薛谭于是向秦青道歉,要求回来继续学习。从此以后,他一辈子也不敢再说要回家。 【阅读训练】 1.解释下列加点的词在文中的意思。 ①秦青弗止。②响遏行云。 2.对下列各句中加点用法、意义判断不正确的一项是() A.①与②相同,③与④不同 B.①与②不同,③与④相同 C.①与②相同,③与④也相同 D.①与②不同,③与④也不同 3.翻译:谭乃高压求反。 译文: 4.这个故事给你以怎样的启示? 答: 5.薛谭身上有无可取之处?如果有,是什么? 答: (三)范仲淹有志于天下 【原文】范仲淹二岁而孤,家贫无依。少有大志,每以天下为己任,发愤苦读,或夜昏怠,辄以水沃面;食不给,啖粥而读。‖既仕,每慷慨论天下事,奋不顾身。乃至被谗受贬,由参

新部编初中七年级语文上册文言文练习题含答案

新部编初中七年级语文上册文言文练习题含答案 一、部编语文七年级上册文言文练习 1.阅读下面的文言文,完成小题。 疑人窃履 昔楚人有宿于其友之家者,其仆窃友人之履以归,楚人不知也。适使其仆市履于肆,仆私其直而以窃履进,楚人不知也。他日,友人来过,见其履在楚人之足,大骇曰:“吾固疑之,果然窃吾履。”遂与之绝。逾年而事暴,友人踵①楚人之门而悔谢曰:“吾不能知子,而缪②以疑子,吾之罪也。请为以如初。” (选自《历代寓言大观》)【注】①踵:到,走到。②缪:通“谬”,错误,荒谬。 (1)给下列划线的词选择恰当的解释。 ①友人来过________ A.走过,经过 B.胜过,超越 C.错误,过失 D.访,探望 ②逾年而事暴________ A.暴露,显露 B.凶恶残酷的 C.突然 D.欺凌,损害 (2)用现代汉语翻译下面的句子。 吾固疑之,果然窃吾履。 (3)联系全文,你认为友人是一个怎样的人?结合你的生活体验加以评价。 【答案】(1)D;A (2)我本来(就)怀疑你,果然(是你)偷了我的鞋。 (3)友人是一个知错就改的人,在我们的生活中,往往也会有误解别人的事情发生,我们如果能在了解事情的真相后勇于承认并改正错误,这也是难能可贵的。 【解析】【分析】(1)①这句话的意思是:他的朋友来拜访他;过:拜访。 故选:D; ②这句话的意思是:过了几年有关这个仆人的事情暴露;暴:暴露。 故选:A。 (2)①句中重点词语有:“固”,本来;“窃”,偷。句意为:我本来(就)怀疑你,果然(是你)偷了我的鞋。 ②句中重点词语有:“知”,了解;“缪”,错误;“罪”,过错。句意为:是我不够了解你,才错误地怀疑你,这是我的过错。 (3)第一问:解答此题的关键是在了解原文内容的基础上,结合关键语句来分析,用简洁的语言概括归纳即可。 阅读全文,了解内容,从“友人踵楚人之门,而悔谢曰”中可知,友人是一个知错就改的人。 第二问:阅读全文,了解内容,结合“吾不能知子,而缪以疑子,吾之罪也;请为以如初”这句话,我们围绕着“当误解别人时,我们要在了解事情的真相后勇于承认并改正错误”等方面来评价即可。 故答案为:(1)①D;②A。 (2)我本来(就)怀疑你,果然(是你)偷了我的鞋;

人教版七上文言文阅读训练(含答案)

人教版七上文言文阅读训练(含答案) 10岁时,将军非常爱他,一直睡在他的帐篷里。将军先尝尝,右军还没起来过了一会儿,钱峰走进去,谈起了屏幕上的事情。他忘了账户里有正确的军队,并说他在密谋违反规则。右军觉得,听了这些话,明白没有活着的理由,是杨把脏被褥吐在头上和脸上。睡觉的是作弊当邓讲到事情的一半时,方想起右军还没有发动,就惊讶地说:我必须摆脱它!?又开了帐,却见6横吐了口水,信其实是谁睡的,所以得到了全部(选自《世说新语·陈发科》,含删节) [注] (1)王右军:王羲之(2)减少:不足(3)将军:王敦(4)钱峰:人名、文字、文书(5)哪个相同?熟悉吗?(6)出发地:与?纵向? 1。下列句子中添加的词的解释错误之一是() A。与儿童(儿童,这里指的是年轻一代,包括侄子和侄女)谈论论文的意义。可以模拟盐扩散空气差(类似).. c。筛选人员并谈论事情(撤退)。杨婷吐出脏兮兮的被褥在头上(跟“装做”和“假装”一样)..2.用现代汉语翻译下列句子 (1)对她的弟弟和女儿说,“如果柳絮不是被风吹来的“ 翻译:_ _ _ _ _ _ _ _ (2)是杨把脏被褥吐在头上,骗谁睡觉

翻译:_ ___________ 3。为什么这篇文章中的将军和钱峰“受惊”了?用你自己的话回答 4。一段文字,从“如果不是柳絮因为风”的回答中显示出谢道韫是个孩子;在第二篇文章中,王羲之作为一个孩子的突出性格特征如下:读下面的a和b,完成1-4个问题 [一]在一个寒冷多雪的日子里,谢太傅和他的孩子们聚在一起,谈论这篇论文的意义。当雪突然下起来时,公众欣然说:雪看起来像什么??我哥哥胡二说:盐扩散中的空气差?哥哥和女儿说:如果柳絮不是因为风?公众的笑声也就是说,雄哥没有伊女和左将军的妻子[·b]王戎(1)7岁,带着孩子(2)和(3)去旅游看路边的李子树。他们有许多孩子。他们折起树枝。他们为他们赛跑,但他们不动。当被问到时,这个人回答说:路边有很多孩子的树一定会遭受李树的折磨。?为此邀功(摘自《世说新语·梁娅》)[注] ①王戎:晋人?竹林七贤?一个(2)各种:众多(3)游泳:玩耍④紫:水果(5)折枝:折枝6.竞走:跑步比赛(7)真诚:如果是1.对文章内容理解上的一个错误是()一。谢老师对“弟儿胡儿” b的回答比较满意。在文章B中,王戎总结说“这一定是苦梅”是基于“路边的树和许多孩子” C。从文章A和B的描述可以看出,谢道韫和王戎都是非常聪明和聪明的孩子。D.谢道韫在文章A中的出色表现是辉煌的,而王戎在文章B中的出色表现是善于思考的。解释下列句子中添加的单词 (1)俄罗斯突如其来的暴风雪(2)可以模拟盐扩散的空气差。(3)试着

初中七年级(上册)语文文言文阅读训练试题整理及答案

初中七年级(上册)语文文言文阅读训练试题整理及答案 一、部编语文七年级上册文言文阅读练习 1.阅读文言文,回答问题。 诫子书 夫君子之行,静以修身,俭以养德,非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及! (1)解释下面的划线字词。 ①诫子书________ ②非学无以广才________ ③险躁则不能治性________ (2)翻译下面语句。 ①非淡泊无以明志,非宁静无以致远。 ②年与时驰,意与日去。 (3)下列对选文的理解和分析,不正确的一项是() A.“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”说明了“淡泊”“宁静”是实现人生理想的基本要求,强调他们是与人的志向相关的。 B.“学须静也”的“学”已经不只是一般的学习,而含有修养自己的人格和品德的意思,“静”也不只是单纯的宁静,而有淡泊名利的意味。 C.“淫慢则不能励精,险躁则不能治性”从反面说明了“淡泊” “宁静”的重要性。 D.“悲守穷庐,将复何及”表达了君子不与外界同流合污、独善其身的良好愿望。 【答案】(1)书信;增长;轻薄 (2)①不淡泊世俗的名利就无法明确志向,不身心宁静就无法达到远大目标。②年华随时光而疾速逝去,意志随岁月而消失。 (3)D 【解析】【分析】选自《诸葛亮集》。作者:诸葛亮。年代:三国。 (1)文言词语的考查以实词居多,考查的词语,一般为通假字、多义词、古今异义词、词性活用词等,应以课文下面的注解为主。学习中要注意理解,避免死记硬背,并做到重点突破,对于易错、易混词要加以积累。其中“广”意思是“增长”。 (2)文言文的翻译一般有直译和意译两种方法,具体到某一句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。①句中,明志:表明自己崇高的志向;宁静:这里指安静,集中精神,不分散精力;致远:实现远大目标。句意为:如果不下苦功学习就不能增长才干,如果意志不坚定就不能学有所成。②句中,与:跟随;驰:疾行,这里是增长的意思。句意为:年纪随同时光而疾速逝去,意志随同岁月而消失。 (3)D项表述错误,“悲守穷庐,将复何及”意思是只有悲伤地困守在自己的穷家破舍里,到那时再悔也来不及了,表达了作者希望儿子不虚度年华,要做一个有益于社会的人的愿望。 故答案为:⑴书信;增长;轻薄;

部编初中七年级语文上册文言文阅读练习题及答案

部编初中七年级语文上册文言文阅读练习题及答案 一、部编语文七年级上册文言文阅读练习 1.阅读下面两篇文言文,完成后面小题。 【甲】 夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也。非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及! 【乙】 成王封伯禽于鲁。周公诫之曰:“往矣,子无以鲁国骄士。吾,文王之子,武王之弟,成王之叔父也,又相天子,吾于天下亦不轻矣。然一沐三握发,一饭三吐哺,犹恐失天下之士。吾闻,德行宽裕,守之以恭者,荣;土地广大,守以俭者,安;禄位尊盛,守以卑者,贵;人众兵强,守以畏者,胜;聪明睿智,守之以愚者,哲;博闻强记,守之以浅者,智。夫此六者,皆谦德也。夫贵为天子,富有四海,由此德也。不谦而失天下亡其身者桀纣是也可不慎欤?” (《周公诫子》)(1)用“/”给文中画横线的句子断句。(限断3处) 不谦而失天下亡其身者桀纣是也可不慎欤? (2)解释下列句子中划线的词。 ①遂成枯落________ ②静以修身________ ③一饭三吐哺________ ④又相天子________ (3)翻译下列句子 ①夫君子之行,静以修身,俭以养德。 ②往矣,子无以鲁国骄士。 (4)这两篇短文都是告诫儿子的文章,但中心内容不同,请分别写出两篇文章的中心。【甲】文诸葛亮告诫儿子的中心内容是:________; 【乙】文周公告诫儿子伯禽的中心内容是:________。 【答案】(1)不谦而失天下/亡其身者/桀纣是也/可不慎欤? (2)最终;介词表目的,来;吃饭;辅佐 (3)①君子的行为操守,以宁静来提高自身的修养,以节俭来培养自己的品德。②去了以后,你不要因为(受封于)鲁国就怠慢人才。 (4)要立德、修身;不要因为受封于鲁国就怠慢、轻视人才 【解析】【分析】(1)本题根据句意:不谦虚谨慎从而失去天下,(进而导致)自己身亡的人,桀、纣就是这样。(你)能不慎重吗?故句子划分为:不谦而失天下/亡其身者/桀纣是也/可不慎欤? (2)此题注意古今异义词,如“相”:辅佐。“饭”,动词。吃饭。 (3)本题注意下列字词的翻译,如修身:个人的品德修养养德:培养品德。子:你。(4)《诫子书》的主旨是劝勉儿子勤学立志,修身养性要从淡泊宁静中下功夫,最忌怠

初中七年级语文上册 文言文阅读阅读训练及答案

初中七年级语文上册文言文阅读阅读训练及答案 一、部编语文七年级上册文言文阅读练习 1.阅读下面的文言文。回答下题。 【甲】 夫君子之行,静以修身,俭以养德,非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也。才须学也,非学无以广才。非志无以成学。淫慢不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及! (诸葛亮《诫子书》) 【乙】 孙叔敖痰,将死,戒其子日:“王数封我矣,吾不受也。为我死,王则封汝,必无受利地。楚、越之问有囊之丘①者;此其地不利,而名甚恶。荆②人畏鬼,而越人信褫③。可长有者。其唯此也。“孙叔敖死,王果以美地封其予,而子辞,请寝之丘,故至今不失。孙权敖之知,知不以利为利矣。知以人之所恶为己之所喜,此有道者之所以异乎俗也。 (选自《吕氏春秋》)【注】①寝之丘:含有陵墓之意。②荆:楚国的剐称。③截(jī):迷信鬼神和灾祥。(1)下列各句划线字解释不正确的一项是() A.淫慢不能励精鼓励 B.险躁则不能治性陶冶性情 C.孙叔敖疾生病 D.王数封我矣多次 (2)下列各组句中的“而”的意义或用法与“王果以美地封其子,而子辞”中的“而”相同的一项是() A.博学而笃志 B.温故而知新,可以为师矣 C.骨已尽矣,而两狼之并驱如故 D.家无井而出溉汲 (3)下列对两文的内容理解不正确的一项是() A.甲文是一封语言质朴的家书,表明作者望子成龙,愿其达官显贵;乙文让我们明白了:做人不可贪心不足。 B.甲文从学习和做人两方面论述,强调“静”,把失败归结为“躁”,“静”与“躁”对比,增强了论述效果。 C.乙文孙叔敖临终时告诫儿子“无受利地”,其子遵从父亲之意,请求王封给“名甚恶”的不利之地“寝之丘”,最终得以长久地拥有这片封地。 D.乙文“孙叔敖之知”表现在两个方面:楚王多次封赏他,他却不受;让儿子不受利地,而“请寝之丘”。 (4)用现代汉语翻译下列句子。 ①年与时驰,意与日去。 ②孙叔敖之知,知不以利为利矣。 【答案】(1)A

七年级课外文言文阅读训练

(一)掩耳盗铃 范氏①之亡②也,百姓有得钟③者。欲负而走,则④钟大不可负,以椎⑤毁之,钟况然⑥有音。恐人闻之而夺己也,遽⑦掩其耳。恶人闻之,可也;恶己自闻之,悖⑧也! (选自《吕氏春秋·自知》) 【注释】①范氏:范氏是春秋末期晋国的贵族,后被晋国的智氏、韩氏、魏氏等贵族联合攻灭,逃往齐国。②亡:逃亡。③钟:古代的打击乐器。④则:但是。⑤椎(chuí) 槌子或棒子。⑥况(kuàng)然:拟声词,形容钟声。⑦逮(jù):急速地。⑧悖:违背道理,错误。 【阅读指津】 “掩耳盗铃”是一种自欺欺人的愚蠢可笑的行为。他的可笑之处就在于以为自己听不到钟声,别人也就听不到了,其实这是徒劳的!文章的作者想通过这个故事暗示国君,不要害怕听到别人对自己过错的批评,因为过错是客观存在的。 1.解释下列句子中加点的词语。 (1)欲负而走.( ) (2)则钟大不可负( ) (3)以.椎毁之( ) (4) 恶.人闻之( ) 2.用现代汉语写出下列句子的意思。 (1)恐人闻之而夺己也,遽掩其耳。 (2)恶人闻之,可也;恶己自闻之,悖也! 3.“掩耳盗铃”的做法可笑在什么地方我们从中得到了什么启示

(二)呆如木鸡 纪渻子①为王养斗鸡②。 十日而问:“鸡已乎”曰:“未也,方虚骄而恃气。” 十日又问。曰:“未也,犹应响影③”。 十日又问。曰:“未也,犹疾视而盛气④。” 十日又问。曰:“几矣,鸡虽有鸣者,已无变矣。望之似木鸡矣,其德全矣,异鸡无敢应者,反走矣。” (选自《庄子·外篇·达生》) 【注释】①纪渻子:人名。姓纪,名渻,子是对其的尊称。②斗鸡:是一种比赛,供人们娱乐。中国是世界上驯养斗鸡的古老国家之一。③响影(yǐng):响,声响。影,影子。这句话是说鸡听到声响,看到影子就回应。④疾视而盛气:气势汹汹地看着对方。 【阅读指津】 “呆如木鸡”这个词,一般用来形容一个人有些痴呆发愣的样子,或因恐惧或惊异而发愣的样子,是一个贬义词。然而它最初的含义正好相反,是一个最高级的褒义词。 庄子这则寓言表达了深刻的哲理,让人不由得想到古人所说的“大智若愚”“大巧若拙”“大勇若怯”。在庄子看来,真正有大智慧的人表现出来的也许是愚钝,真正有高超技巧的人看起来却有些笨拙,真正勇敢的人往往被人误解为胆怯。但是,如果真正处于非常境况时,这些人往往能够表现出非同寻常的能力。 1. 解释下列句子中加点的词语。 (1) 鸡已.乎( ) (2) 犹.应响影( ) (3) 已.无变矣( ) (4) 望之似.木鸡矣( ) 2. 用现代汉语写出下列句子的意思。 (1) 未也,方虚骄而恃气。

新部编人教版七年级上册 语文文言文阅读训练及解析

新部编人教版七年级上册语文文言文阅读训练及解析 一、部编语文七年级上册文言文阅读练习 1.阅读下面两篇文言文,完成后面小题。 【甲】 夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也。非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及! 【乙】 成王封伯禽于鲁。周公诫之曰:“往矣,子无以鲁国骄士。吾,文王之子,武王之弟,成王之叔父也,又相天子,吾于天下亦不轻矣。然一沐三握发,一饭三吐哺,犹恐失天下之士。吾闻,德行宽裕,守之以恭者,荣;土地广大,守以俭者,安;禄位尊盛,守以卑者,贵;人众兵强,守以畏者,胜;聪明睿智,守之以愚者,哲;博闻强记,守之以浅者,智。夫此六者,皆谦德也。夫贵为天子,富有四海,由此德也。不谦而失天下亡其身者桀纣是也可不慎欤?” (《周公诫子》)(1)用“/”给文中画横线的句子断句。(限断3处) 不谦而失天下亡其身者桀纣是也可不慎欤? (2)解释下列句子中划线的词。 ①遂成枯落________ ②静以修身________ ③一饭三吐哺________ ④又相天子________ (3)翻译下列句子 ①夫君子之行,静以修身,俭以养德。 ②往矣,子无以鲁国骄士。 (4)这两篇短文都是告诫儿子的文章,但中心内容不同,请分别写出两篇文章的中心。【甲】文诸葛亮告诫儿子的中心内容是:________; 【乙】文周公告诫儿子伯禽的中心内容是:________。 【答案】(1)不谦而失天下/亡其身者/桀纣是也/可不慎欤? (2)最终;介词表目的,来;吃饭;辅佐 (3)①君子的行为操守,以宁静来提高自身的修养,以节俭来培养自己的品德。②去了以后,你不要因为(受封于)鲁国就怠慢人才。 (4)要立德、修身;不要因为受封于鲁国就怠慢、轻视人才 【解析】【分析】(1)本题根据句意:不谦虚谨慎从而失去天下,(进而导致)自己身亡的人,桀、纣就是这样。(你)能不慎重吗?故句子划分为:不谦而失天下/亡其身者/桀纣是也/可不慎欤? (2)此题注意古今异义词,如“相”:辅佐。“饭”,动词。吃饭。 (3)本题注意下列字词的翻译,如修身:个人的品德修养养德:培养品德。子:你。(4)《诫子书》的主旨是劝勉儿子勤学立志,修身养性要从淡泊宁静中下功夫,最忌怠

部编版七年级下课外文言文阅读训练(详细版)

请君入瓮① 周兴与丘神勣通谋,太后命来俊臣鞫②之。俊臣与兴方推事③对食,谓兴曰:“囚多不承,当为何法?”兴曰:“此甚易耳!取大瓮,以炭四周炙④之,令囚入中,何事不承!”俊臣乃索大瓮,火围如兴法,因起谓兴曰:“有内状推⑤兄,请兄入此瓮!”兴惶恐,叩头伏罪。 导读:本文写的是来俊臣“以其人之道,还治其人之身”及周兴作法自毙的故事。 注释:①瓮(w ng):大坛子。②鞫(j ):审讯犯人。③推事:研究事情。④炙(zh ):烧烤。⑤内状:宫内递出的状辞。推:追究,检举。 一、解释加点的词 1.俊臣与兴方推事对食() 2.囚多不承,当为何法() 3.取大瓮( ) 4.因起谓兴曰( ) 二翻译 1.兴曰:“此甚易耳!取大瓮,以炭四周炙之,令囚入中,何事不承!” _________________________________ 2.因起谓兴曰:“有内状推兄,请兄入此瓮!” _________________________________ 三、来俊臣请周兴入瓮,是采用了____________的方法。 请君入瓮 周兴和丘神勣合伙谋反,太后让来俊臣来审讯他。来俊臣趁着跟周兴一边吃饭一边研究事情的当口,对周兴说:“犯人大多不肯招供,应当采取什么办法?”周兴说:“这很容易,拿一个大坛子,用炭火在周围烤,让犯人进到里边,什么事敢不承认!”“来俊臣于是找来一个大坛子,按周兴的方法周围升起炭火,站起来对周兴说:“宫内有人递出状辞检举你谋反,请兄进到这大坛子里去吧!”周兴惊恐万状,连忙叩头认罪。 覆巢之下安有完卵② 孔融被收①,中外惶怖②。时融儿大者九岁,小者八岁。二儿故琢钉戏③,了无遽容。融谓使者曰:“冀罪止于身④,二儿可得全不⑤?”儿徐进曰:“大人岂见覆巢之下复有完卵乎?”寻亦收至⑥。 覆巢之下安有完卵

初中七年级上册语文文言文阅读训练试题及答案

初中七年级上册语文文言文阅读训练试题及答案 一、部编语文七年级上册文言文阅读练习 1.阅读下面文言文,完成下面各题。 【甲】 子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。” 子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。” 【乙】 孔子观于周庙,有敧①器焉。孔子问于守庙者曰:“此谓何器也?”对曰:“此盖为宥座②之器。”孔子曰:“闻宥座器,满则覆,虚则敧,中③则正,有之乎?”对曰:“然。”孔子使子路取水试之,满则覆,中则正,虚则敧。孔子喟然而叹曰:“呜呼!恶④有满而不覆者哉!” (《韩诗外传》)【注】①敧(qī):倾斜。②宥(yóu)座:座位右边。“宥”通“右”。③中:这里指装水到一半。④恶(wū):哪里,怎么。 (1)给下面两个句子划分停顿。 ①好之者不如乐之者 ②孔子使子路取水试之 (2)解释下列划线的字词。 ①好之者不如乐之者________ ②择其善者而从之者________ ③孔子观于周庙________ ④虚则敧________ (3)将下列句子翻译成汉语。 ①三人行,必有我师焉。 ②恶有满而不覆者哉! (4)这几段文字内容都与学习有关,谈的都是学习________方面的问题。【乙】文中孔子“恶有满而不覆者哉”的感叹给了我们的启示是________。 【答案】(1)①好之者/不如乐之者 ②孔子/使子路取水试之 (2)以……为乐;优点;参观;空 (3)①几个人一起走,一定有可以成为我老师的人。②怎么会有满而不颠覆的呢?(4)态度;做人要谦虚谨慎,不要狂妄自大,骄傲自满 【解析】【分析】(1)本题划分技巧:①句子成分划分:主谓宾定状补;②关联词划分;③介词划分:而、以、于等。①好之者(主语)/不如乐之者(谓语)。②孔子(主语)/使子路取水试之。 (2)①好之者不如乐之者:喜爱学习的人比不上以此为乐的人。乐,词类活用,意动用法,以……为乐。②择其善者而从之者:应当选择他们的优点去学习。“善”是一词多义:善良,好,擅长。“者”:用在形容词、动词或形容词性词组、动词性词组后面,表示有此属

人教版七年级上册语文文言文阅读训练试题含答案

人教版七年级上册语文文言文阅读训练试题含答案 一、部编语文七年级上册文言文阅读练习 1.阅读下文,回答问题。 论语十二章 子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?” 曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?” 子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。” 子曰:“温故而知新,可以为师矣。” 子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。” 子曰:“贤哉回也,一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉回也。” 子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。” 子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。” 子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。” 子在川上曰:“逝者如斯夫!不舍昼夜。” 子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。” 子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。” (1)孔子名________,字仲尼,________末期思想家、政治家、教育家。 (2)解释加下划线词语在句中的意思。 ①三十而立 ________ ②为人谋而不忠乎________ (3)本文所选内容是围绕哪两个方面展开的? (4)孔子认为对别人的优缺点应如何正确对待呢?用自己的话说说。 (5)孔子及其弟子在学习方法和学习态度上有很多观点,请选择其中一点谈谈你的体会?【答案】(1)丘;春秋 (2)立身,指有所成就;竭尽自己的心力 (3)为学与修身 (4)选择他们的优点学习它,对于他们的缺点反观自己,有则改之,无则加勉。 (5)任选一则来谈即可,如“学而不思则罔,思而不学则殆”,注重学思结合。 【解析】【分析】(1)孔子,名丘,字仲尼,春秋时期鲁国人,春秋末期的思想家、教育家、政治家,儒家思想的创始人。相传他有弟子三千,贤者七十二人。孔子被后世统治者尊为“圣人”,战国时期儒家代表人物孟子与孔子并称“孔孟”。 (2)此题注意古今异义词,“忠”:竭尽自己的心力。 (3)《论语》是一部记录孔子和他弟子的言行的书,由若干篇章组成,内容大多是关于学习、道德修养、为人处世的一般原则。所选十二则,一方面阐述了学习应该有谦虚好学的态度和勤学好问、实事求是的精神;另一方面阐述了温故知新、学思结合、学以致用的学习方法,对后世的教育理论影响极大。另外,还有关于思想道德修养的问题,教育人为

七年级上册语文文言文阅读及答案

七年级上册语文文言文阅读及答案 一、部编语文七年级上册文言文阅读练习 1.阅读下面的文言文,完成下列小题。 狼 蒲松龄 一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。途中两狼,缀行甚远。屠惧,投以骨。一狼得骨止,一狼仍从。复投之,后狼止而前狼又至。骨已尽矣。而两狼之并驱如故。屠大窘,恐前后受其敌。顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。屠乃奔倚其下,弛担持刀。狼不敢前,眈眈相向。少时,一狼径,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。身已半入,止露尻尾。屠自后断其股,亦毙之。乃悟前狼假寐,盖以诱敌。 狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。 (1)解释下列划线的字或词。 ①乃悟前狼假寐________ ②狼亦黠矣________ ③止有剩骨________ ④耽眈相向________ ⑤意暇甚________ (2)翻译下列句子。 ①骨已尽矣,而两狼之并驱如故。 ②禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。 (3)请找出点明文章主旨的句子。(用原文句子回答) (4)这个故事给了你什么启示? 【答案】(1)睡觉;狡猾;通“只”;凶狠注视的样子;神情、态度 (2)①骨头已经扔完了,但是两只狼(还是)像原来一样一起追赶。②禽兽的欺骗手段能有多少呢?只不过给人增加笑料罢了。 (3)狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。 (4)身处险境要灵活机智,只有依靠勇气和智慧方能化险为夷。 【解析】【分析】(1)此题多古今异义词,如“止”:通“只”。“意”:神情、态度。所以千万不要以今释古。而“寐”在现代汉语中也有“睡觉”的意思。同时“黠”作为生僻词的意思,理解好上下文内容是作答的关键。 (2)本题注意下列字词的翻译,如“并”:一起。“如故”:像原来。“变诈”:欺骗手段。“几何”:多少。“耳”:罢了。 (3)在准确理解词意、句意、段意的基础上,梳理各句之间的内在联系,依据题干要求提取重要信息。如点明文章主旨的句子可直接提取文末“狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳”作为答案。 (4)要答好此题,首先要整篇阅读文言文,扫清文字障碍,疏通文意,并要注意议论抒情的语句,充分把握内容,然后归纳出原文的中心,看看原文到底要表明一个什么主要观点。然后由这个观点生发出去,再联系自己的生活实际或社会实践,确定一个论点后进行

新部编初中七年级上册语文文言文阅读训练及答案

新部编初中七年级上册语文文言文阅读训练及答案 一、部编语文七年级上册文言文阅读练习 1.阅读下面的文段,完成下面小题。 【甲】 谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。 (《咏雪》) 【乙】 陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之,元方入门不顾。 (《陈太丘与友期》)(1)下列句子中,划线词的意义相同的一组是() A.尊君在不/日中不至 B.太丘舍去/相委而去 C.王凝之妻/下车引之 D.期日中/谢太傅寒雪日内集 (2)用现代汉语翻译下面的句子。 ①未若柳絮因风起。 ②与人期行,相委而去。 (3)下列对文章内容理解与分析不正确的一项是() A.甲文谢太傅与大家庭里的年轻人讲论诗文,并让孩子们各抒己见,体现出温馨和谐、轻松愉悦的家庭氛围。 B.甲文“公大笑乐”是因为谢道韫把纷纷飘扬的白雪比作凭风起舞的柳絮,描绘形象又灵动,他对谢道韫敏捷的文才感到很赞赏。 C.甲文末尾介绍“即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也”,意在突出谢太傅的家庭属于士大夫阶层,谢道韫小时候即出生于官宦世家,后来又嫁入豪门。 D.乙文中小元方能指出父亲的朋友“期日中”而“日中不至”是“无信”,“对子骂父”是“无礼”,可见他明白事理,正直率真,落落大方。 【答案】(1)B (2)①不如比作柳絮随风飞舞。②和别人相约同行,却丢下别人先离开了。 (3)C 【解析】【分析】(1)A项的“不”解释为:通“否”/没有。不同;B项的“去”解释为:离开。相同;C项的“之”解释为:助词的/代词。不同;D.项的“日”解释为:太阳/日子。不同。故选B。 (2)要求学生一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,如判断句、倒装句(宾语前置、状语后置)、被动句、反问句

部编人教版七年级上册语文文言文阅读训练试题含答案

部编人教版七年级上册语文文言文阅读训练试题含答案 一、部编语文七年级上册文言文阅读练习 1.阅读文言文,回答问题。 ①子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《学而》) ②曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”(《学而》) ③子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”(《为政》) ④子曰:“温故而知新,可以为师矣。”(《为政》) ⑤子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”(《雍也》) ⑥子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”(《雍也》) ⑦子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”(《述而》) ⑧子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”(《述而》) ⑨子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”(《子罕》) (1)解释下列句子中划线的词。 ①不亦说乎________ ②人不知而不愠________ ③不逾矩________ ④人不堪其忧________ ⑤不舍昼夜________ (2)文中有很多词句已成为成语,请你写出其中的两个。 (3)用现代汉语翻译下列句子。 ①知之者不如好之者,好之者不如乐之者。 ②不义而富且贵,于我如浮云。 (4)曾子的“吾日三省吾身”中提到的“为人谋”“与朋友交”“传不习乎”的内容,在今天有意义吗?谈谈你的感想。 【答案】(1)同“悦”,愉快;生气,恼怒;法度;能忍受;舍弃 (2)温故知新、择善而从、三人行,必有我师。 (3)①(对于学习,)了解怎么学习的人,不如喜爱学习的人;喜爱学习的人,又不如以学习为乐的人。②用不正当的手段得来的富贵,对于我来讲就像是天上的浮云一样。(4)仍有意义。因为在今天的社会里,仍然需要对人忠诚、讲求信用、善于学习,如果每天都能够认真反省自己在这几方面做得如何,对提高自己的思想修养、知识水平都有好处。 【解析】【分析】(1)做题时要疏通文意,先把句子翻译正确,再解释字词意思,所要注意的是,在字词本义与句中意思有所差别时,最好本义和句中意都要写出来。“不亦说乎”翻译为“不是很愉快吗”,“说”同“悦”愉快。“人不知而不愠”翻译为“人家不了解我,我却不