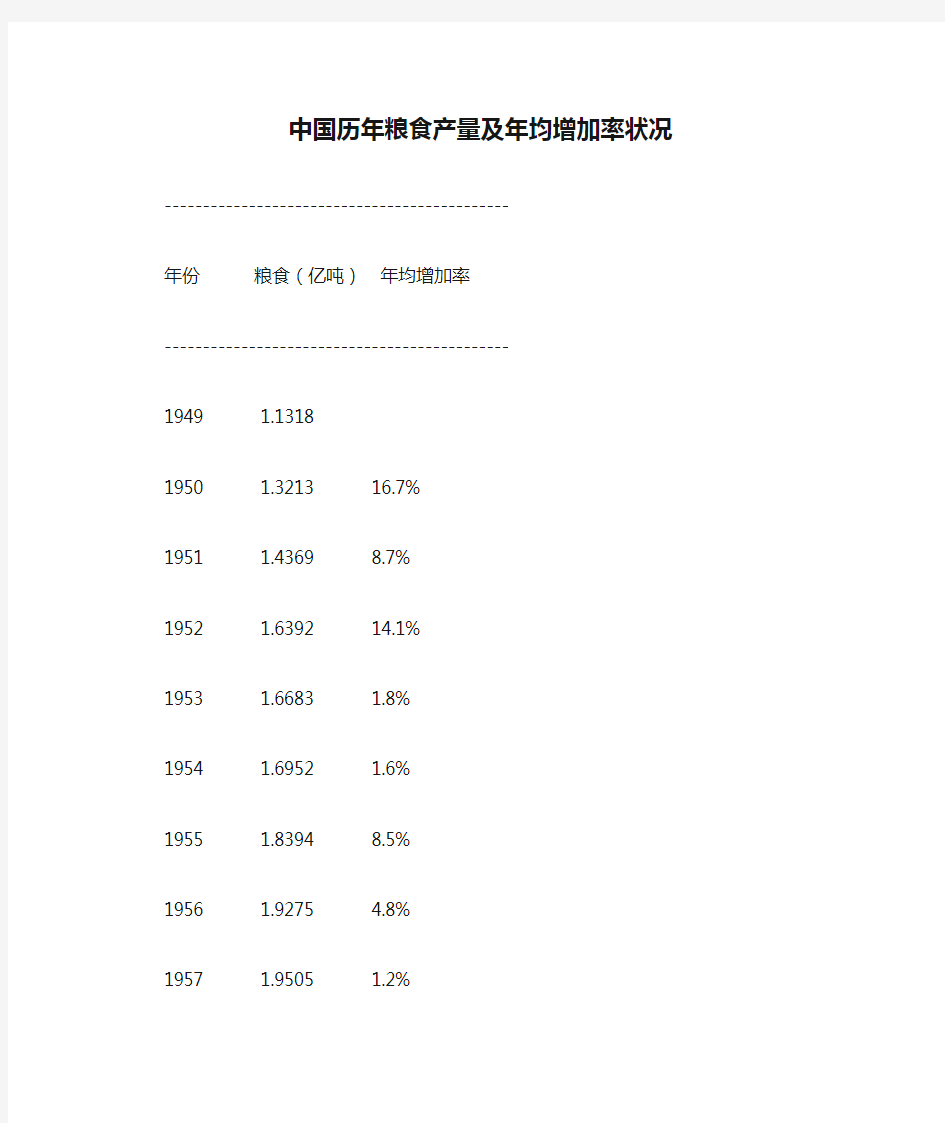

中国历年粮食产量及年均增加率状况

中国历年粮食产量及年均增加率状况

---------------------------------------------

年份粮食(亿吨)年均增加率

---------------------------------------------

1949 1.1318

1950 1.321316.7%

1951 1.43698.7%

1952 1.639214.1%

1953 1.6683 1.8%

1954 1.6952 1.6%

1955 1.83948.5%

1956 1.9275 4.8%

1957 1.9505 1.2%

1958 2.0000 2.5%

1959 1.7000-15.0%

1960 1.4350-15.6%

1961 1.4750 2.8%

1962 1.60008.5%

1963 1.7000 6.2%

1964 1.875010.3%

1965 1.9453 3.7%

1966 2.140010.0%

1967 2.1782 1.8%

1968 2.0906-4.0%

1969 2.10970.9%

1970 2.399613.7%

1971 2.5014 4.2%

1972 2.4048-3.9%

1973 2.649410.2%

1974 2.7527 3.9%

1975 2.8452 3.4%

1976 2.86310.6%

1977 2.8273-1.3%

1978 3.04777.8%

1979 3.32129.0%

1980 3.2056-3.5%

1981 3.2502 1.4%

1982 3.54509.1%

1983 3.87289.2%

1984 4.0731 5.2%

1985 3.7911-6.9%

1986 3.9151 3.3%

1987 4.0298 2.9%

1988 3.9408-2.2%

1989 4.0755 3.4% 1990 4.46249.5% 1991 4.3529-2.5% 1992 4.4266 1.7% 1993 4.5649 3.1% 1994 4.4510-2.5% 1995 4.6662 4.8% 1996 5.04548.1% 1997 4.9300-2.3% 1998 5.1220 3.9% 1999 5.0800-0.8% 2000 4.6300-8.9% 2001 4.5262-2.2% 2002 4.5710 1.0% 2003 4.3067-5.8%

中国食品企业产品研究与开发的现状

中国食品企业产品研究与开发的现状 食品工业是国民经济的重要组成部分,发展食品工业是人民生活水平提高的需要。随着生产力水平的提高和人民收入的增加,人们不再满足于维持生存所需的初级食品,过去人们只要求吃得饱而现在要求吃得好,要求通过工业加工提供品质优良、卫生安全、营养合理、方便实惠的食品,以满足不同年龄、不同职业、不同劳动强度、不同健康状况人的需要,这是人类进步的主要标志。随着科学进步和食品工业的发展,一个要求食品“返本求真”的热潮正在形成。 中国食品工业是国民经济的重要产业之一。在中国改革开放的历史进程中,中国食品工业获得了有目共睹的光辉业绩。2002年中国食品工业突破1万亿元的总产值,占国民经济总值的10%左右,连续8年位居工业部门之首。2000年比上年增长10.1%,2001年增长12.7%,2002年为16.6%,2003年年增长率达到17%,中国食品工业进入高速成长期。2003年从产品来看,同比增长名列前五位的是:液体乳,增长63.27%;乳制品,增长30.87%;发酵酒精,增长26.08%;机制糖,增长25.81%;鲜冻畜禽肉,增长23.48%;在农副食品加工业、食品制造业、饮料制造业、烟草加工等食品工业的四大行业中,农副食品加工和食品制造业发展态势最好。 我国食品添加剂工业近年来有了一定的发展,全国食品添加剂产值约300亿元,约占世界食品添加剂销售额200亿美元的15%,而且保持了多年连续增长的好势头,某些产品已在国外有一定的影响。近年来,国际上一些跨国公司看好中国的添加剂市场,纷纷进入中国,独资建立食品添加剂厂,或寻找国内基础较好的企业合资控股生产食品添加剂。因此,今后我国食品添加剂的生产竞争将更加激烈。 我国饮料生产2003年总产量为2374.4万吨,其中碳酸饮料666万吨,果汁及果汁饮料310.8万吨,瓶(罐)装饮用水955.9万吨。总产值813.9亿元,销售收入774.4亿元,利税总额103.6亿元,利润总额64.3亿元。我国饮料生产总产量20世纪80年代平均年增长率接近30%,10年增长了10倍,90年代则在22%以上。从我国饮料工业发展的历程来看,这种增长率的变化是合理的。可以说,我国饮料工业的总产量在20多年来一直保持了快速的增长,近年的增长略有放慢,但仍然处于高速发展期。2003年我国经济受到了非典侵袭的影响,即使在这种不利因素的严重干扰下,我国饮料工业仍然保持了快速健康的发展。这充分反映了我国饮

中国粮食生产状况分析报告

中国粮食生产状况分析报告 摘要:本文针对我国是一个农业大国的基本国情,选取我国1978-2011年的相关数据,对我国粮食产量的影响因素的分析、检验,并对各因素的影响程度的大小进行比较,最终建立合适的回归模型,对其做统计和经济意义上的分析,并根据结果提出建议。 关键词:农业粮食产量有效灌溉面积受灾面积一、问题的提出 我国是传统意义上的农业大国,农业生产一直在我国经济发展中占据着重要的地位。建国后,在经历人民公社运动、大跃进以及文革的浩劫后,农业发展严重滞后,无法满足人民的需要。1978年改革开放也首先在农村地区开展,实行家庭生产承包责任制,农业有了快速的发展。随着科技的不断进步,粮食产量也不断上升。可是农村人口和耕地面积的不断减少也制约着粮食产量的进一步增加。到底是哪些因素制约着粮食产量呢?针对这个问题,本文选取了我国1978年到2011年的相关数据,通过建立回归

模型,对各种影响因素进行分析。并且在通过分析知道影响粮食产量的因素后,提出了提高粮食产量的有效途径。 二、数据收集 本文选取了1978年至2011年的34组数据,从数据个数来看完全满足多元回归模型的设定需要。选取1978年以后的数据主要是因为1978年之前,由于人民公社化运动期间农业数据的浮夸形象,以及文革期间农业生产的停滞等非正常社会现象会影响模型的分析,故从1978年我国改革开放之后开始选取数据。1978年-2011年我国粮食生产与相关投入的数据表 三、模型设定 1、分别做被解释变量(Y)与解释变量(X1、X 2、X 3、X 4、X5)的散点图,结果如下: 由散点图可知,解释变量与别解释变量间的线性关系并不明确,故对原方程两边同时取对数,建立新的回归方程 3、为了方便计算,对变量进行重新定义,在eviews对话框中输入genr y=log(y) genr x1=log(x1) genr x2=log(x2) genr x3=log(x3) genr x4=log(x4) genr x5=log(x5) 建立新的回归模型,结果如下图 由上图可知新的多元回归模型为 Y 2.4080780.078124X10.603457X20.401626X3 1.461565X40.128441X5 四、模型的检验与调整

关于索洛残差法计算全要素生产率的再思考

关于索洛残差法计算全要素生产率的再思考 摘要:本文认为索洛提出的残差法在计算全要素生产率在理论上虽然具有可行性,但是在具体操作中存在科学性的问题。笔者对中国1952-2004部分省市的面板数据,利用索洛残差法计算了全要素生产率,对结果进行了分析和平稳性检验并论证了该方法计算的结果不具可信度,并对其可能的原因进行了分析。 关键词:全要素生产率(TFP)索洛残差经济增长 一、对索洛残差法和中国全要素生产率的思考 易纲、樊纲、李岩指出,索洛的主要的理论缺陷来源于以资本存量代替资本服务。这样难以对资本进行准确的估算,另外在实际中资本往往有一部分处于闲置状态,而新旧资本的使用效率也不一样,因此会高估全要素生产率。笔者却认为不仅如此,运用索洛残差法估算全要素生率的可行性值得商榷,因为该方法实质是求残差,而具体使用时又往往是通过计量的方法获得资本和劳动的产出弹性,这里面本身已经存在一个计量的随机误差项,如此计算出来的全要素生产率缺乏准确性,如果回归样本数过小,其计算数值根本不具有代表性。 克鲁格曼认为,如果用全要素生产率来衡量技术进步的话,亚洲各国的技术进步几乎为零。而近年来的实证研究也越来越多倾向于中国的全要素生产率过低,我国的经济几乎完全依赖资本的投入。笔者当然同意这种现状的存在的确可以部分解释计量全要素生产率结果过低。本文将采用索洛残差的一般方法,根据面板数据,来试图构建一个关于经济增长的大样本回归,以此测算我国及各省各区域的全要素生产率,通过分析实证结果证明索洛方法的应用性值得商榷。 二、模型和测算 笔者采用索洛模型 在数据上,笔者采集了1952-2004年的GDP,L,K。由于我们更多地关注1978年之后的生产函数形式,从1952起至1978,每隔3年取一次数据,在回归时将他们与1978年之后的数据视为连续数据,这样就相当于加大了1978年之后

中国食品行业发展现状及趋势分析

2016中国食品行业发展现状及趋势分析 一、现状:增速正在放缓 中国的食品在过去的24年,一直是以比较高的速度在增长。2014年达到万亿。但是2015年,只有万亿,增速放缓。食品工业增加值占到工业增加值的。折算成GDP,大概一半,食品占GDP的6%。目前,国内食品饮料自主品牌国际影响力不断增加,且大都以酒类和罐头食品为主。同时,质量保障不断强化,食品安全水平稳步提高。 而在国际食品工业发展方面,他指出有如下几个特点:常规食品稳定,健康食品发展快;创新推动发展,龙头企业成为行业支撑。国内最大的问题就是创新不足,企业在研发的投入不够。同时,可以看到以后的发展方向,一定是规模、集中度增加,规模增大,企业数量减少,这是一个趋势。此外,中国市场要走向世界,这也是一个趋势。 二、需求:消费者、社会经济两驾马车 (一)首先是消费者需求: 1、消费者对食品安全高度关注,对食品加工的要求更加严格。 2、营养缺乏与营养过程并存,健康食品成为最佳选择。 3.生活方式以及节奏的改变,驱动食品产品向方便化转型。比如日本的速冻食品消费和GDP相关联,方便食品或者速冻食品会提高。 4.收入增长和生活水平提高,追求美食和享受饮食文化成为趋势。 (二)其次是社会经济需求 1、国民收入水平持续升高,食品仍将保持较快增速。 2、居民收入与消费同步增长,食品消费结构发生变化。 三、机遇与挑战:企业需要正视 (一)食品饮料行业面临的机遇: 1、一带一路助推食品制造全球化。 2、信息技术推动产业形态和组织形式转变。 3、大数据有助于掌握食品需求动态。 4、大数据帮助及时准确掌握食品产业发展与食品安全动态。 5、物联网技术使得食品产业链全过程透明,保障食品安全。 6、基因测序大众化让精准营养食品成为可能。 7、老龄化推动保健食品、特殊膳食快速发展。据说到2025年,老年人会突破3个亿。 8、厨房革命加剧,推动方便食品快速发展。 (二)食品饮料企业面临的挑战: 1、资源不足,食品原料供应国际依存度越来越高。以牛奶为例,没有这么多的奶源来供应这么多的人口,这就是一个客观情况。 2、环保的要求越来越高,压力越来越大。很多的“三废”排放企业以前客观考虑不够,现在、以后会更加注重。食品安全很大的一块是环境污染给带来的压力:水质污染、土壤污染、空气污染等。 3、国家战略的需求与挑战。 4、食品安全要求不断提升。 5、劳动力结构性矛盾凸显,人口红利正在丧失。当然现在很多的企业都在往机械化、智能化方向发展,这应该是大家看得比较清楚的。 四、趋势:营养健康成消费者首选 (一)食品工业需求很大,预计还会有比较高的速度增长。同时食品安全应该是成为基本保障。

中国粮食行业发展现状与市场前景分析报告

中国粮食行业发展现状及市场前景分析 截止2014年,国民经济在新常态下保持平稳运行,全国粮食产量实现“十一连增”,农民增收实现“十一连快”。2014年,全国粮食总产量为6.07亿吨,同比增长0.9%;其中,谷物总产量5.57亿吨,同比增长0.8%。值得注意的是,2014年也是我国粮食产量增速连续第三年出现下滑,预计未来在耕地、淡水等资源环境的约束下,我国粮食产量将保持平稳态势。 2010-2014年粮食产量情况(单位:亿吨) 2010-2014年谷物产量情况(单位:亿吨)

从供给结构看,正常年份的粮食产量基本足以支撑国内消费。以2014年三大谷物为例,稻谷、小麦、玉米合计产量5.08亿吨,足以覆盖2014年4.63亿吨的国内消费量;三大谷物进口量合计仅0.11亿吨,主要用作粮食储备的辅助手段以及平抑国内外价差之用。 2011-2015年中国三大谷物产量与消费量对比 2011-2015年中国三大谷物产量与进口占比

从需求结构看,随着国内人口的增长,饮食结构的变化,农产品加工、能源产业的发展,我国包括口粮消费、饲料消费、工业消费在内的粮食需求持续增长。三大类消费中,工业用粮和饲料用粮增长较快,近几年增速保持在6.0%、1.5%;而口粮需求增速缓慢,同比保持在0.7%。从消费结构占比看,2014年口粮消费、饲料消费、工业消费占比分别为49.2%、29.0%、21.9%;分粮食品种看,目前稻谷仍是第一大消费品种,占38.9%,玉米、小麦分别占37.6%、23.5%。 2012-2016粮食用途消费结构占比 2011-2015粮食品种消费结构占比

我国现阶段粮食种植主要有两种模式,一是国有农场,二是建立在家庭承包责任制基础上的以农户为单位的种植。目前阶段,建立在家庭承包责任制基础上的以农户为单位的种植,是我国粮食生产的主要模式。2014年,农户种植粮食总产量占全国粮食产量比重高达94.2%,粮食播种面积占比95.7%;但由于单个农户生产规模小,资金能力有限,很难实现规模化和机械化,仍然处于粗放式的生产阶段。国有农场因其单个农场种植面积较大,故能够较好实现机械化和规模化作业,但受限于其在粮食总产量中的比重小,并非我国主要种植模式。 2010-2014农户与国有农场种植产量结构比

中国粮食产量影响因素剖析

应用统计案例库封面 案例名称: 中国粮食产量影响因素分析 作者: 刘文卿 薛立波 教学目的: 用回归分析方法分析粮食产量影响因素, 建立回归模型反映变量间的数量关系。正 确诊断并处理经济变量的多重共线性。 适用课程: 应用回归分析学习本案例的 前期知识准备: 回归分析、SPSS 软件 本案例的知识点: 回归分析 多重共线性 岭回归 、管路敷设技术通过管线不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。管线敷设技术包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行 高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。 、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

1949年——2012年中国粮食产量与人口统计分析

1949年——2012年中国粮食产量与人口统计分析 12级经济班2012420140 袁文超 前言:刚刚过去的2012年,中国大陆粮食产量达5亿8957万吨,再创历史新高。 人均粮食拥有量也终于远离徘徊多年的400公斤左右,达到创纪录的435.4公斤。 2012年,全世界粮食总产量为22.8亿吨,世界总人口约70.9亿人。 则世界人均粮食拥有量为321.7公斤。可见中国人均粮食已达世界平均水平的1.35倍以上。中国的粮食安全,已赢得很有富余度的较充分保障。 俗话说“民以食为天”,中国以占世界7%的耕地面积,养活了占世界22%的人口。 这确实是个值得讴歌的奇迹! 1 研究对象和方法 1.1研究对象: 以1949年至2012年中国粮食产量与人口统计数据为基础,结合历史资料 1.2研究方法: 1.2.1文献分析法:从人大论坛公布的数据资料出发,收集中国从1949年开始到2012年的人口数据于粮食产量。结合相关历史史实,分析各年度大事综合得出结论。 1.2.2 数量研究法:分析各年度的环比增长率,比较各年度平均数据,绘制表格分析数据的大体走势,从而得到一些结论。 2研究结果与分析 2.1数据统计表格 中国粮食产量与人口统计表(1949-2012) 年度产量(万吨)粮食产量环比 增长率人口(亿) 人口环比增长 率 人均粮(公 斤) 1949 11318 - 5.4167 - 208.9 1950 13213 16.74% 5.5196 1.90% 239.4 1951 14369 8.75% 5.6300 2.00% 255.2 1952 16392 14.08% 5.7482 2.10% 285.2 1953 16683 1.78% 5.8796 2.29% 283.7 1954 16952 1.61% 6.0266 2.50% 281.3 1955 18394 8.51% 6.1465 1.99% 299.3 1956 19275 4.79% 6.2828 2.22% 306.8 1957 19505 1.19% 6.4653 2.90% 301.7 1958 19765 1.33% 6.5994 2.07% 299.5 1959 16968 -14.15% 6.7207 1.84% 252.5 1960 14385 -15.22% 6.6207 -1.49% 217.3 1961 13650 -5.11% 6.5859 -0.53% 207.3 1962 15441 13.12% 6.7295 2.18% 229.5

国内食品工业发展现状

(一)国内食品工业发展现状 改革开放20多年来,我国国民经济得到全面发展,人民生活水平普遍提高。我国食品工业在中央及各级政府的高度重视下,在市场需求的快速增长和科技进步的有力推动下,已发展成为门类比较齐全,既能满足国内市场需求,又具有一定出口竞争能力的产业,并实现了持续、快速、健康发展的良好态势。食品工业总产值年均递增10%以上,产品销售收入快速增长,经济效益大幅度提高,继续保持位列国民经济各产业部门前列的地位,为国民经济建设发挥着支柱产业的重要作用。 1、全国规模以上食品企业产值总量持续快速增长 2000—2005年,每年完成总产值分别为:8368.87亿元、9318.09亿元、10759.30亿元、16163.86亿元、20000亿元,5年增长约140%。 2、市场需求快速增长,食品工业主要产品产量大幅提高 2000—2005年食品工业产品产量普遍增长,其中增幅较大的主要产品有小麦粉、液体奶、食用油、乳及乳制品、罐头、水产加工品、方便主副食品、礼品食品等。有的产品产量已居世界前列,如食用植物油、味精、柠檬酸、制盐、啤酒、食糖等。 3、全国食品工业经济效益增幅较大 2000年完成利税总额1129.79亿元,其中利润229.49亿元,2001年完成利税总额1673.62亿元,其中利润444.83亿元,2002年完成利税总额1925.90亿元,其中利润524.85亿元,至2004年完成利税

总额2757.42亿元,其中利润915.90亿元,2005年预计完成利税总额3200亿元,其中利润1140亿元。5年利税总额增长180%,其中利润增长4.1倍。 4、全国食品工业出口创汇平稳发展,出口额逐年增加 全国食品工业出口贸易额2000年为107.50亿美元,2002年为155.12亿美元,2003年为187.59亿美元,2004年为203.26亿美元,2000年至2004年出口贸易额4年内平均年增长率为17.26%,共增长了89%。 5、食品工业结构调整进一步优化 首先是产品结构得到进一步调整,更符合市场的需求,其中与人民群众一日三餐密切相关的小康型膳食结构的新产品增幅在20%以上,绿色食品、有机食品将成为食品消费的主旋律;其次是企业的装备结构得到了前所未有的提升和优化,使食品产品在“质”中有了新的突破,满足了市场向科技含量高的优质产品高度集中的需求;再次是企业的组织结构得到调整,近年来食品企业规模不断扩大,总体平均水平增长一倍。 6、高新技术得到较好应用,技术装备有了较大提高。 食品工业高新技术得到较好的应用,大中型企业技术装备水平有了较大的提高。如生物工程技术、超高温杀菌、冷冻速冻、超临界萃取、膜分离、分子蒸馏等一大批高新技术在食品行业得到了推广应用,有力地促进了食品工业生产技术水平的提高和产品的更新换代。啤

全国新增1000亿斤粮食生产能力规划(2009-2020年)

全国新增1000亿斤粮食生产能力规划 (2009-2020年) 引言 粮食是关系国计民生的重要商品,是关系经济发展、社会稳定和国家自立的基础,保障国家粮食安全始终是治国安邦的头等大事。随着人口增加,我国粮食消费呈刚性增长,同时,城镇化、工业化进程加快,水土资源、气候等制约因素使粮食持续增产的难度加大;生物燃料发展,全球粮食消费增加,国际市场粮源偏紧,粮价波动变化加剧,利用国际市场调剂余缺的空间越来越小。为此,必须坚持立足国内实现粮食基本自给的方针,着力提高粮食综合生产能力,确保国家粮食安全。 依据《国家粮食安全中长期规划纲要(2008-2020年)》(以下简称《纲要》),2020年全国粮食消费量将达到5725亿公斤,按照保持国内粮食自给率95%测算,国内粮食产量应达到约5450亿公斤,比现有粮食生产能力1增加近450亿公斤。考虑到影响粮食生产和有效供给的不确定性因素较多,本着提高粮食综合生产能力、确保供给、留有余地的原则,未来12年间,需要再新增500亿公斤生产能力,提高国家粮食安全的保障程度。 1 现有粮食生产能力约为5000亿斤公斤水平(2005-2007年3年粮食平均产量约4950亿公斤,2007年5016亿公斤,2008年达到5285亿公斤)。本规划所述粮食生产能力,是指由资源状况和经济、技术条件所决定的,各种生产要素综合投入所形成的,可以相对稳定实现一定产量的粮食产出能力。 本规划期限为2009-2020年。品种为稻谷、小麦、玉米三大作物,兼顾大

豆,按照粮食生产核心区、非主产区产粮大县、后备区和其他地区对全国进行统筹规划。 一、我国粮食生产现状 新中国成立以来,党和政府高度重视粮食生产,采取一系列政策措施,不断深化农村改革,加强农业基础设施建设,加快新品种和新技术推广,调动农民生产积极性,着力提高粮食生产能力。粮食产量从1949年的1132亿公斤增加到2007年的5016亿公斤,实现了由长期短缺向供求基本平衡的历史性跨越,成功地解决了十几亿人口的吃饭问题,为我国经济社会发展奠定了坚实的物质基础,也为世界粮食安全做出了重大贡献。 (一)新中国成立以来粮食生产回顾。 回顾历史,我国粮食生产经历了新中国成立后28年(1949-1977年)低起点快速发展和改革开放30年高起点波动发展两个阶段。 1.从新中国成立到1977年。这一时期,粮食播种面积从16.5亿亩扩大到1977年的18.1亿亩,总产量先后跃上1500亿公斤、2000亿公斤、2500亿公斤3个台阶,粮食单产从69公斤提高到157公斤,增长1.28倍。物质装备和科技水平逐步提高,有效灌溉面积由1952年的 2.99亿亩扩大到1977年的6.75亿亩,增长了1.26倍;杂交水稻等新品种培育取得重大突破;现代化生产要素投入增加,化肥施用量(折纯)由7.8万吨增加到648万吨,增加了82倍。但由于这一时期我国人口增长较快,粮食人均占有量仅从209公斤提高到298公斤,仍然处于较低水平,温饱问题仍未得到根本解决。 2.改革开放以来。我国粮食总产量在3000亿公斤起点基础上,先后跨上3500亿公斤、4000亿公斤、4500亿公斤和5000亿公斤4个新台阶,特别

【最新2019】中国“全要素生产率”或降为2.7%word版本 (1页)

【最新2019】中国“全要素生产率”或降为2.7%word版本 本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除! == 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 中国“全要素生产率”或降为2.7% 中国社会科学院副院长蔡昉10日表示,中国的全要素生产率正在呈现持续下滑态势,并将在“十三五”时期进一步降为2.7%。 图片源自网络 请看相关报道: China should take actions to cope with its falling total factor productivity ( TFP ), a senior expert with a government think tank said Sunday . 1月10日,政府智囊团的一位资深专家表示,中国应采取措施应对全要素生产率下滑态势。 全要素生产率( total factor productivity , TFP ),也称总和要素生产率,是各种要素投入水平既定的条件下,所达到的额外生产效率,是分析经济增长源泉的重要因素。经济增长、人均收入和财富水平提高最终要依赖全要素生产率的提高。 中国社会科学院副院长蔡昉在第七届中国经济前瞻论坛上说,在人口红利 ( demographic dividend )消失以后,中国经济增长要寻找新动力。目前,我国全要素生产率增速呈现下行趋势,他预测全要素生产率“十三五”时期会下降到2.7%。 他指出,要通过四方面措施进行调整:改革户籍制度( reform household registration system );大力推进教育改革,把义务教育扩大到更大范围( expand compulsory education to more people ),提高劳动力的质量( increase the quality of labor force );解决各个领域的产能过剩( overcapacity )问题,进一步降低杠杆率( leverage ratios );创造好的制度条件、政策环境,让企业能够自由进入,并让那些不再有生产力提高潜力和没有竞争力的企业退出( create a policy environment where promising enterprises can easily enter the market and non - competitive ones are forced to exit )。

中国保健食品产业的历史现状和发展前景2011

中国保健食品的历史、现状和发展前景 中国国际食品工业联合会副会长 张志祥 中国保健协会保健食品委员会会长 目前,国际、国内对保健食品的概念尚无统一的定论。我国的定义是:保健食品是指具有特定保健功能的食品,包括以补充维生素、矿物质为目的的营养补充剂,并且对人体不产生急性、亚急性或者慢性危害的食品。即适宜于特定人群食用,具调节机体功能,不以治疗疾病为目的。尽管世界各国的保健食品概念和范围各不相同,但基本都包含以下条件:①心须是无毒无害的食品,符合应有的营养卫生安全要求。②具有特定的保健功能,而且明确具体经科学验证的特定功能,不能取代人体正常膳食摄入和对各种必须营养素的需要。③针对需要调整某方面机体功能的特定人群而研制的。④不以治疗为目的,不能取代药物对疾病的治疗作用。 一、我国保健食品的发展历史 综观我国保健食品的发展历史,先后经过了缓慢起步到迅速崛起,再到蓬勃发展、无序膨胀,最后国家进行标准规范管理的过程。①缓慢起步阶段(1949——1979)。少数补药、营养补剂成为主流。据考证,我国的保健食品源自中华民族的传统医药及食疗养生学说,至今已有5000多年的历史。历代药食同源、食疗养生理论及实践,为我国保健食品的研究开发和应用打下了良好的基础。1949——1979年期间,在我国还没有保健食品这个名称,这个时期的保健食品统称补

药或营养补剂,绝大多数属于传统的中药补品,如用人参、鹿茸、阿胶、灵芝等制成的丸、散、膏、丹、茶及传统药酒约百余种。少数新开发的营养补剂如氨基酸类、麦乳精等,其中蜂乳、蜂王浆是20世纪60年代上市的,国内外都比较畅销,剂型也比较新颖,有蜂乳胶囊、蜂王浆口服液。②迅速崛起阶段(1980——1985)。在1980——1985年期间,随着我国经济的增长,人们健康观念的增强,保健食品的品种增多,产量逐渐上升,具有代表性的产品是各种口服液、维生素及蜂王浆,形成三足鼎立的格局。东北的人参王浆、北京蜂王精、杭州的双宝素名声大噪,维生素本来是老产品,此刻却焕发青春,有口嚼片、冲剂等剂型,其中“果味维生素C”,1980年上市后一鸣惊人,年销售量达到一亿多片;中药补品有龟苓膏、灵芝浸膏、田七片、至宝三鞭酒、北茋精口服液、人参蛤蚧精口服液、参桂鹿茸口服液等。这一时期食品强化剂也逐渐增多。到1984年上市保健食品约有1000种左右,生产企业800多家,年销售额约为20亿元,已初具规模。全国性行业组织“中国保健食品协会”、“中国保健科技学会”也于1984年相继挂牌成立。在此期间,保健食品迅速崛起,主要是滋补品和营养强化食品,品种还是比较单一,但剂型发展较快。主要剂型有口服液、胶囊、冲剂、片剂、膏剂、散剂、糖浆等,以及传统的中药剂型,其中口服液是由中药复方提取的口服溶液,能体现原药材各种成分的综合功效。由于中药成分复杂,绝大多数产品没有进行实验验证,仅根据产品的某些成分推测其功能,属于原始的第一代保健食品。③蓬勃发展阶段(1986——1990)。强劲的市场需求推出诸多新

中国粮食概况

中国粮食现状与前景 中国的粮食安全问题,一直是国际社会关注中国的焦点问题之一。1994年莱斯特---布朗发表了《Who Will Feed China》的著名论文,对中国粮食增产和粮食安全的前景进行了较为悲观的预测。他认为,中国当时随着粮食产量达到高峰,长期的下降可能开始了,到2030年中国粮食产量很有可能至少下降将近1/5,或每年下降0.5%;未来中国巨大的粮食需求缺口将会大幅推高世界粮价,其粮食匮乏将成为世界性的匮乏。此文在全球范围内引起了轩然大波,受到了学界、社会乃至多国政府的高度关注。莱斯特---布朗先生的预测虽然未必准确,但对于中国加强粮食安全却具有重要的警示价值。在该文发表数年后,作为新世纪接班人的我们,回顾一下近年来中国粮食生产和粮食安全状况的变化,客观评价中国粮食安全的现状和前景,是十分有必要的。 1.中国粮食的基本概况土地面积和耕地面积 中国陆地面积约960万平方公里,在世界各国中,仅次于俄罗斯、加拿大,居第三位。按国土资源部内部的统计,全国耕地保有量为18.27亿亩。中国农业用地占全国土地总面积的比率不足59%。 从耕地类别看,旱地面积比重较大,占55.1%;水田和水浇地面积分别占26.0%和18.9%。从坡度等级情况看,0-15度的耕地比重最大,占8715%;15—25度、25度以上的耕地分别占9.2%和3.3%。 2.人口状况

根据国家统计局2014年最新公布的人口数量显示:目前中国人口总数是13.6亿;其中城镇人口占53.73%、农村人口占46.27%; 男性占51.2%、女性占48.8%;15岁以下占17.5%、60岁以上占 14.9%。目前,中国作为世界第一人口大国,中国用全球7%的耕 地养活了世界22%的人口,成功解决13亿人口的吃饭问题,一直被看作值得自豪的成就。 3.主要粮食作物及生长习性 小麦:小麦耐寒、耐旱,适应性强,按播种季节分为春小麦和冬小麦。春小麦在春季播种,夏、秋季收获,生长期为80天到120天。冬小麦在秋季播种,次年夏季收获,生长期较长,南方为120天左右,北方为270天,西南地势较高地区一般为330天以上。2、水稻:水稻喜温、喜湿。由热量条件可分为:单季稻、双季稻、三季稻。我国秦岭以北地区以单季稻为主,以南以双季稻为主。3、玉米:玉米是喜温作物,品种有早熟、中熟、晚熟三类,生长期80到140天。 4.中国公民的食物来源 来自农作物 中国粮食作物有稻谷、小麦、玉米、大豆和薯类五个主要品种,此外还有高梁、谷子等杂粮作物,在中国主要粮食作物品种中,产量一直居于首位的稻谷,占粮食总产量的 40%左右,小麦产量

关于粮食资源的调查报告总结

关于粮食资源的调查报告总结 调查环境:21世纪中国人口不断增长,资源供给面临着严峻的挑战,粮食问题已成为社会普遍关注的的问题。报告目的:通过对我国粮食资源的进行广泛调查,以了解我国粮食资源的供需状况,经济状况以及资源分配 状况。 报告内容:各成员的任务分配及概括性介绍我国粮食资源的现状 小组成员:平跃鹏、赵丹阳、王朋涛、魏杰、徐春海、 浩、赵艳楠 组长:徐春海(负责任务的分配及总结) 任务分配:麦类:平跃鹏;谷物类(玉米、小米等):赵丹阳;杂豆类:魏杰;块茎类(马铃薯等): 余浩;稻谷:徐春海;奶类、蛋类:赵艳楠 我国粮食资源的现状:(报告总结): 自古就有“民以食为天”。粮食是宝中之宝,世界上任何国家都注重粮食生产,中国也不例外,中国以7%的土地 养活了世界22%的人口,取得举世瞩目的成果。但是应该清 醒地看到,在生产实践过程中存在不少问题,制约了我国粮食 生产安全。下面就我国粮食供需状况以及经济调节做一下简 短的总结: ●粮食需求现状及特点:

1.粮食需求的刚性增长 由于我国人口越来越多;工业用粮越来越多;人均消费量越来越多,我国今后需求粮食趋势是多方对粮食需求的刚性增长。 而建国以来我国粮食的产量状况事是:粮食总产量和单产平均在1949-2007年期间的不同年份有增有减,总的趋势是逐步增加的。 如下表: 1949-2007年我国三大粮食作物单产增长率(%) 起始年份粮食稻谷小麦玉米 1952-1960 2.5 1.4 3.1 2.5 1961-1969 3.4 3.7 3.9 3.8 1970-1978 3.4 3.2 5.1 4.8 1979-1990 3.9 4.2 5.6 4.1 1991-1999 2.1 1.6 2.8 2.0 从以上数据可以看出,建国以来我国粮食产量不断增长,2000-2007年8年平均年产比1949-1951年增长了165%,以上数据 充分说明,近年来,我粮食资源发展势头良好。但由于环境的 恶化及过度的毁林开荒,粮食的未来发展是值得我们思考的。2.我国人口增量明显下降:

新形势下中国粮食自给战略

新形势下中国粮食自给战略 内容提要:在政府对粮食安全战略进行调整并将其提升为首要工作任务之后,中国应采取怎样的粮食自给战略? 这是一个亟需回答的问题。本文在分析中国粮食自给率变化的基础上,总结了未来保障中国粮食安全所面临的严峻挑战,并提出了新形势下中国粮食自给战略: 以口粮自给为重点,审慎放开饲料与工业用粮; 以加强国内粮食综合生产能力为主,质量并重; 统筹粮食贸易战略制定,高效利用国际市场资源; 强化粮食产业的全球布局,保障粮源的有效供给; 改革粮食安全储备体制,提高储备效率; 拓展食物来源,减少粮食损耗和浪费。 关键词:粮食; 自给率; 自给战略; 粮食安全; 全球视野。 中国要以占世界 9% 的耕地养活占世界 22%的人口,保障其粮食安全问题**,不仅仅关系到本国经济发展与社会稳定,也是确保世界粮食安全的关键,且日益成为世界各国广泛关注的焦点。特别是近年来,随着社会经济结构转型的加快,经济一体化、贸易全球化进程逐步深化,中国政府明确提出了“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的粮食安全新战略,并将其作为首要工作任务,这给粮食自给能力带来新的要求与挑战。 面对耕地和水等资源日益稀缺、生态环境问题日趋严峻以及粮食需求刚性增长等严峻现实,迫使我们要重新审视中国的粮食自给政策。 粮食自给率***是国际上衡量一国粮食安全水平的常用指标。一国粮食自给率的高低主要取决于本国水、耕地资源等自然条件,劳动力、资本和技术等要素投入,以及经济发展水平、贸易政策等因素。在未来一段时期,面对人口增加、城市化进程加快、经济发展带来的新要求、新形势和新环境,中国粮食的自给率应该保持在什么样的水平? 这就需要我们把握新的粮食安全形势,以现有的资源禀赋与要素条件为基础,按照立足国内“靠自己”和有效利用国际市场资源的原则,有针对性地提出新的灵活的粮食自给战略,以有效地保障粮食安全。 一、中国粮食自给率的变化. 粮食是一项特殊的战略物资,有着世界人口大国之称的中国,如果不能实现基本自给,当出现极端气候灾害或遭受粮食禁运制裁等自然与社会压力时后果不堪设想。目前,中国的粮食供需处于一个紧平衡状态,在粮食“十连增”的基础上,结构性短缺与区域性矛盾仍然日渐凸显,国外竞争压力显著增加。 ( 一) 粮食自给率总体保持紧平衡. 依靠农业科技强力支撑、政府粮食政策有效激励以及自上而下抓粮食生产等众多因素的统筹推进,2013 年中国粮食实现了新中国成立以来的首次“十连增”,全国粮食总产量 60195 万吨,比 2012年增加 1238 万吨,增长 2. 1%。自 2007 年以来连续 7 年产量稳定在 5 亿吨以上。伴随着产量的连年增长,需求也在不断增加,粮食供需总体上始终维持着一个紧平衡的情况。按广义的粮食统计口径,2004 年粮食自给率已下降至 95% 安全水平以下,2012 年为 88. 38%,粮食供求风险进一步加大。谷物口径上看仍位于一个较高的自给水平,自

中国全要素生产率的变化

中国全要素生产率的变化:2000-2008 江春1 吴磊2滕芸 3 内容摘要:本文使用序列DEA和当期DEA方法测算了中国2000至2008年的 Malmquist生产率指数,并在规模报酬固定的假设下将其分解为技术效率变化指数 和技术变化指数。结果显示自2000年以来全国及各省份的全要素生产率均发生下 降,近年来中国的经济增长几乎完全依赖于要素投入的增加。全要素生产率持续降 低是同期资本产出比率迅速上升造成的,这反映出中国经济增长过于依赖投资、收 入分配不合理,同时也反映出金融体系的不健全。 关键词:全要素生产率;DEA;资本产出比 一、引言 改革开放三十多年来,中国的经济增长迅猛,取得了世所瞩目的成就。但与此同时,资源消耗巨大、要素配置效率差、产品附加值低、产业结构不合理等诸多问题始终让人们疑虑中国经济增长的持续性。中国经济增长的质量究竟如何,经济增长到底是来源于要素的投入还是来源于效率的提高?全要素生产率(TFP),作为衡量经济增长质量的重要指标,越来越受到经济学者的广泛重视,提高全要素生产率也被视为中国未来经济增长的决定因素(胡鞍钢,2003)[1]。 Chow(1993)[2]开启了对中国经济增长来源的研究,他认为中国在改革开放前TFP基本稳定,经济增长的主要动力是资本积累,而改革开放后TFP以每年2.7%的速度增长。颜鹏飞和王兵(2004)[3]将中国改革开放以来的经济发展划分为两个阶段,测算得到第一个阶段——1978-1991年间,中国TFP年均增长为-0.17%;第二阶段1992-2001年间则为0.79%。Y oung(2003)[4]采用自行调整后的数据测算1978年至1998年间中国的TFP增长率为1.4%等等。但是目前这类研究对中国TFP增长率的估计存在较大分歧,即便针对同一时期的研究,不同学者 作者简介:江春(1960—),男,武汉大学经济与管理学院金融系(武汉,430072),教授。研究方向:宏观金融 理论与金融发展理论。 吴磊(1980—),男,武汉大学经济与管理学院金融系(武汉,430072),博士生。研究方向:金融发 展理论。 滕芸(1982—),女,武汉大学经济与管理学院金融系(武汉,430072),博士生。研究方向:金融发 展理论。

中国食品行业发展现状分析

第一章中国食品行业发展现状分析 第一节Array中国食品 行业发展 概述 一、食品行 业定义与 分类 食品行 业是对农、 林、牧、副、 渔等部门生 产的产品进 行加工制造以取得食品的生产部门,与人们生活密切相关。 它包括门类非常广泛,通常大致分为十类,即制糖工业、发酵工业、粮油加工、罐头食品加工、烟草工业、饮料工业、调味品工业、屠宰加工、食品冷藏工业及食品加工废料利用 工业。 而根据第三次工业普查的分类方法,食品行业包括采盐业、食品加工业、食品制造业、饮料制造业、烟草加工业五个部分。 表1-1 我国食品行业分类 来源:中国食品工业年鉴1997 北京:中国轻工业出版社 该报告所研究范围侧重于食品加工及制造业,即我们通常意义上说的食品行业,饮料制造业、烟草加工业和采盐业将不进行重点论述。 二、中国食品行业发展概述 食品工业在世界经济中一直占着举足轻重的地位,在法国,食品工业的总产值超过了汽车工 业,居国民经济之首。我国食品工业自改革开放以来,历经坎坷,在激烈的市场竞争中 求生存,并且有了很大的发展。据统计,目前全国已拥有初具规模的食品企业18811家,2001年完成产品销售收入约9000亿元,同比增长13%左右,2001年食品工业生产和 销售持续以11%—13%的增长速度高位运行,2002年中国食品行业继续保持增长势头,突 破10000万亿元的产值大关。 从1980年到2000年,全国食品工业年均增长速度达13.1%。2001年完成工业总产值9260多亿元,比上年增长12.12%,连续八年在国民经济中居于首位。食品工业不仅与人 民生活质量、健康水平密切相关,而且是消费品工业中为国家提供积累最多、吸纳城乡劳动 就业人员最多、与农业依存度最大、与其他行业关联度最强的一个工业门类。 中国食品工业是市场化程度较高的竞争性行业,这决定了中国食品工业产业结构的深刻 调整,产生并快速发展了如方便食品、冷冻食品等新生的“朝阳产业”;加速了产业市场化、

近年来我国粮食生产结构变化趋势研究

近年来我国粮食生产结构变化趋势研究 李靖1,栾敬东2,刘鹏凌2 (1.农业部规划设计研究院规划所,北京100125;2.安徽农业大学经济管理学院,安徽合肥230036)摘要:对2003-2008年全国粮食分品种、 分区域增产状况进行了研究,全国粮食增产区域特征为主要来源于主产省生产能力恢复与提升。固定面板效应模型研究结果表明,促进区域粮食增产影响因素按贡献率排序为:粮食播种面积增加>成灾面积减少>有效灌溉面积增加>高产作物比例增加。分品种看,粮食产量区域结构变化特征为:水稻为东北增、华南减、长江流域“双改单”;小麦增产主要来自黄淮海地区;玉米增产省份较多,但主要来自华北和东北地区;豆类是东北北部增加,东北南部减少,西部地区略有增加;薯类则向西北转移。 关键词:粮食;品种结构;区域布局中图分类号:F326.11 文献标识码:A 文章编号:1009-2463(2010)02-0001-05 The Changes in the Structure of China ’s Grain Supply in Recent Years LI Jing 1,LUAN Jing-dong 2,LIU Peng-ling 2 (1.Institution of Planning,Chinese Academy of Agricultural Engineering,Beijing 100125,China ;2.School of Economics and M anagement,Anhui Agricultural University,Hefei 230036,China ) Abstract:The analysis of the grain supply structure from 2003to 2008shows that the successive rich harvests contribute mostly to the recovering and promoting of the producing power of the major grain-producing provinces.The contributingfactors,inthedescendingorder,include increase ofacreage,decease ofdisaster,improvementof irrigation and increment ofhigh-yieldingcrops.The supplies ofdifferent varieties showdifferent characteristics.PaddysupplyincreasesintheNortheast,butdecreasesintheSoutheast.M ostfarmers cropped paddytwotimes in a yearafewyearsago ,butnowonlycroponetimeintheYangtzeRiverarea.M ostincrementintheyieldofwheatisfrom Huanghuaihai area.Yield ofmaize in most provinces are increasing ,but most contributions are fromthe Northeast and the North ofchina.Increment ofsoybean is happeningin the northern part ofthe Northeast and the South of china,butisdecreasinginthesouthernpartoftheNortheast.IncrementofpotatoishappeningintheNorthwest. Key words:grain;variety structure ; regional structure 2003-2008年,我国粮食连年增产,由4.31亿 吨增长至5.29亿吨,增加了9801万吨,打破了“两增一减”的历史周期率,除广东、广西、海南和西藏四省区外,其余27个省份均有不同程度 的增产,但各省的贡献存在很大差异。我国粮食供需状况长期处于“紧平衡”[1],增量的意义尤为重要,我国各区域粮食增产贡献率有多大?其影响因素有哪些?在保障粮食总量平衡的同时还需 收稿日期:2010-01-29 基金项目:国家社会科学基金重点项目(08AJY019:《粮食主产区社会主义新农村建设理论、机制与模式研究》)作者简介:李靖(1981-),男,汉族,安徽芜湖人,农业部规划设计研究院规划所工程师,博士。 栾敬东(1963-),男,汉族,江苏六合人,安徽农业大学经济管理学院教授,博士。刘鹏凌(1971-),男,汉族,安徽桐城人,安徽农业大学经济管理学院副教授,博士生。 2010年3月安徽农业大学学报(社会科学版) Mar .,2010第19卷第2期Journal of Anhui Agricultural University(social science edition)Vol.19No .2 ·1·