经注疏

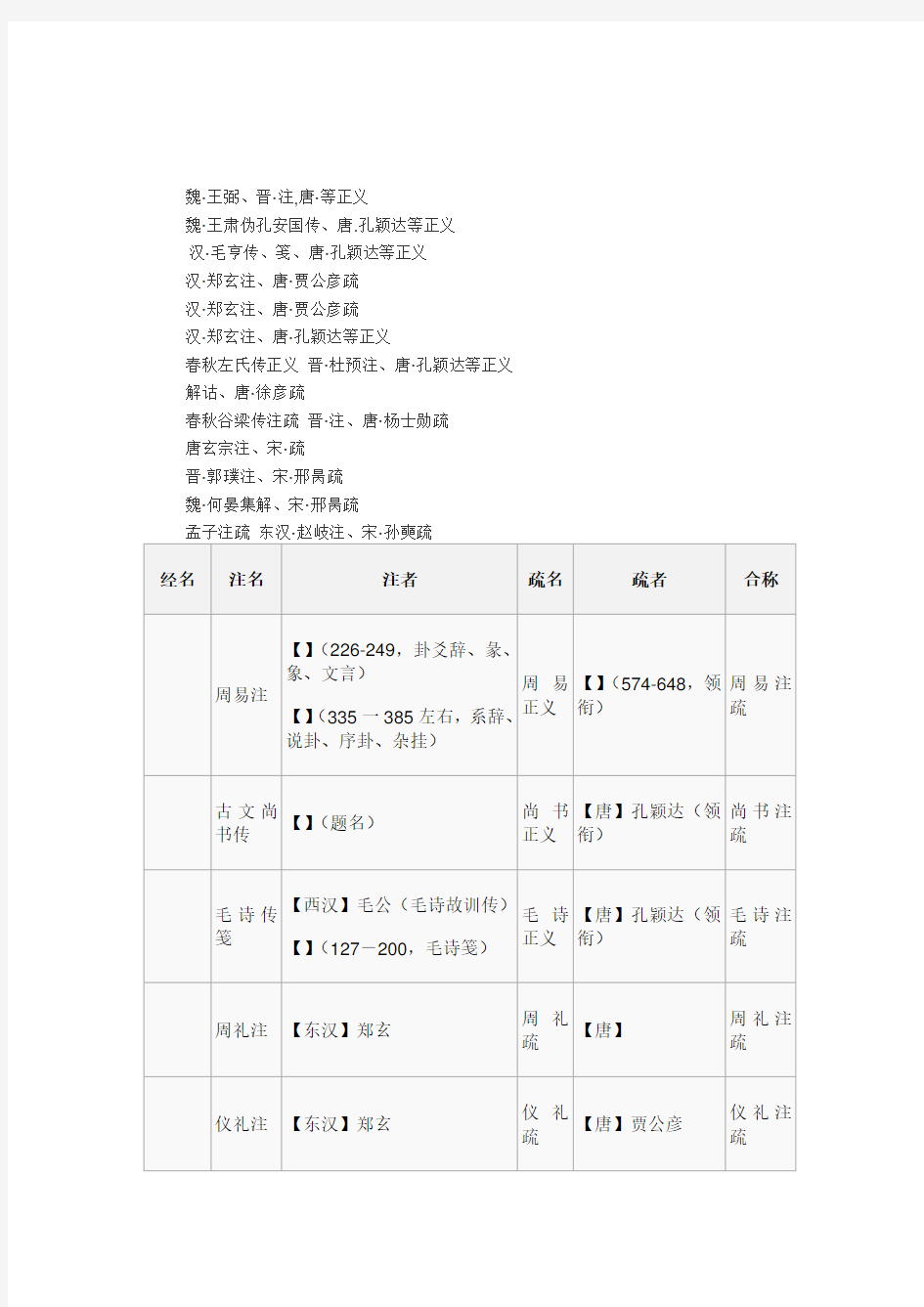

⑴:《周易正义》一〇卷,【魏】王弼、韩康伯注,【唐】孔颖达等正义,【清】校。

⑵:《尚书正义》二〇卷,旧题【汉】孔安国传,【唐】孔颖达等正义,【清】徐养原校。

⑶:《毛诗正义》七〇卷,【汉】毛亨传,郑玄笺,【唐】孔颖达等正义,【清】校

⑷:《周礼注疏》四二卷,【汉】郑玄注,【唐】疏,【清】校。

⑸:《仪礼注疏》五〇卷,【汉】郑玄注,【唐】疏,【清】徐养原校。

⑹:《礼记正义》六三卷,【汉】郑玄注,【唐】孔颖达等正义,【清】校。

⑺:《春秋左传正义》六〇卷,【晋】注,【唐】孔颖达等正义,【清】校。

⑻:《春秋公羊传注疏》二八卷,【汉】注,【唐】徐彦疏,【清】臧庸校。

⑼:《》二〇卷,【晋】范宁注,【唐】疏,【清】李锐校。

⑽:《论语注疏》二〇卷,【魏】集解,【宋】邢昺疏,【清】孙同元校。

⑾:《孝经注疏》九卷,【唐】玄宗御注,【宋】邢昺疏,【清】臧庸校。

⑿:《尔雅注疏》一〇卷,【晋】注,【宋】邢昺疏,【清】臧庸校。

⒀: 《孟子注疏》十四卷,【汉】注,旧题【宋】疏,【清】李锐校。

《周易》魏王弼东晋韩康伯注

唐孔颖达疏

《尚书》汉孔安国传

唐孔颖达疏

《诗经》汉毛亨传郑元笺

唐孔颖达疏

《楚辞》王逸(东汉)《楚辞章句》

《春秋左传》左丘明传杜预注

孔颖达疏

《论语》魏何晏《论语注解》

宋邢昺疏

《孟子》汉赵岐注

宋疏

《老子》韩非子《解老》《喻老》

河上公《老子道德经章句》

严遵《老子指归》

王弼《老子道德经注》

《庄子》郭象《庄子注》

《周礼》【汉】郑玄注,【唐】疏

《仪礼》【汉】郑玄注,【唐】疏

《礼记》【汉】郑玄注,【唐】孔颖达等正义

《春秋公羊传》【汉】注,【唐】徐彦疏,【清】臧庸校。

⑼:《》二〇卷,【晋】范宁注,【唐】疏,【清】李锐校。

《诗经》欣赏及理解

《诗经》 全文及翻译 目录 第一部分:《诗经》简介 第二部分:国风 关睢葛覃卷耳螽斯桃夭芣苢汉广汝坟鹊巢采蘩草虫甘棠行露摽有梅小星江有汜野有死麕驺虞柏舟绿衣燕燕日月击鼓凯风雄雉匏有苦叶谷风式微简兮泉水北门静女二子乘舟柏舟墙有茨相鼠载驰考磐硕人芄兰氓河广有狐木瓜黍离君子阳阳葛蕉采葛大车将仲子叔于田遵大路女曰鸡鸣有女同车狡童褰裳风雨扬之水出其东门野有蔓草还东方未明甫田园有桃十亩之间伐檀硕鼠蟋蟀山有枢杕杜无衣葛生蒹葭无衣权舆衡门墓门防有鹊巢月出泽陂素冠隰有长楚蜉蝣候人七月鸱鸮破斧伐柯鹿鸣常棣第三部分:小雅 采薇鱼丽鸿雁沔水鹤鸣无羊小宛巧言谷风北山无将大车鼓钟车舝青蝇菀柳隰桑绵蛮苕之华何草不黄

第四部分:大雅 緜思齐灵台颂维清天作丰年小毖蒹葭无衣权舆衡门墓门防有鹊巢月出泽陂素冠隰有长楚蜉蝣候人七月鸱鸮破斧伐柯鹿鸣常棣 ------------------ 第一部分:《诗经》简介 《诗经》是中国第一部诗歌总集。它汇集了从西周初年到春秋中期五百多年间的诗歌三百零五篇。〈诗经〉在先秦叫做〈诗〉,或者取诗的数目整数叫《诗三百》,本来只是一本诗集。从汉代起,儒家学者把《诗》当作经典,尊称为《诗经》,列入“五经”之中,它原来的文学性质就变成了同政治、道德等密切相连的教化人的教科书,也称“诗教”。 《诗经》中的三百零五篇诗分为风、雅、颂三部分。“风”的意思是土风、风谣,也就是各地方的民歌民谣。“风”包括了十五个地方的民歌,即“十五国风”,共一百六十篇。“雅”是正声雅乐,是正统的宫廷乐歌。“雅”分为“大雅”(用于隆重盛大宴会的典礼—)和“小雅”(用于一般宴会的典礼),一共有一百零五篇。“颂”是祭祀乐歌,用于宫廷宗庙祭祀祖先,祈祷和赞颂神明,现存共四十篇。《诗经》的三百零五篇诗歌,广泛地反映了当时社会生活的各个方面,内容涉及政治、经济、伦理、天文、地理、外交、风俗、文艺各个方面,

国学经典书目

经部 十三经 《周易》《尚书》《诗经》《周礼》《仪礼》《春秋左传》《春秋公羊传》《尔雅》《孟子》《礼记》《论语》《孝经》《春秋穀梁传》 其它 《大学句章》《中庸句章》《论语集注》《孟子集注》《春秋繁露》《韩诗外传》 《大戴礼记》 史部 二十五史 《史记》《汉书》《后汉书》《三国志》《晋书》《宋书》《南齐书》《梁书》《陈书》《魏书》《北齐书》《周书》《南史》《北史》《隋书》《旧唐书》《新唐书》 《旧五代史》《新五代史》《宋史》《辽史》《金史》《元史》《明史》《清史稿》 其它 《资治通鉴》《续资治通鉴》《战国策》《贞观政要》《荆楚岁时记》《逸周书》 《古列女传》《徐霞客游记》《大唐西域记》《唐才子传》《通典》《东观汉记》 《前汉纪》《后汉纪》《华阳国志》《洛阳伽蓝记》《唐会要》《唐律疏议》《吴越春秋》《越绝书》《竹书纪年》 子部 兵书类 《孙子兵法》《吴子》《六韬》《司马法》《三略》《尉缭子》《唐李问对》 《孙膑兵法》《百战奇略》《将苑》《守城录》《太白阴经》《历代兵制》《备论》《墨子城守各篇简注》《握奇经》《鬼谷子》《何博士备论》《三十六计》《乾坤大略》《《孙子略解》曹操注》《兵制》《阴符经》《素书》 其它 《梦溪笔谈》《太平广记》《孔子家语》《韩非子》《墨子闲诂》《列子》《庄子》《荀子》《搜神记》《山海经》《穆天子传》《唐摭言》《唐新语》《颜氏家训》 《盐铁论》《弘明集》《广弘明集》《宋高僧传》《说苑》《论衡》《艺文类聚》 《公孙龙子》《<鬼谷子>序言》《搜神後记》《周易参同契》《归田录》《古画品录》《老子道德经》《钝吟杂录》《申鉴》《新语》《宣室志》《九章算术》《吕氏春秋》《世说新语》《黄帝内经灵枢经》《黄帝内经素问》《备急千金要方》《伤寒论注》 《金匮要略注》《难经本义》《神农本草经》《抱朴子内篇》《法言义疏》《风俗通义卷》《鹖冠子》《齐民要术》《潜夫论》《晏子春秋》《中论》《周髀算经》《朱子语类》《棋经十三篇》《孔丛子》《人物志》《西京杂记》《邓子》《林泉高致》《山房随笔》 集部 《全唐诗》《全宋词》《李太白全集》《乐府诗集》《文心雕龙》

中国古代文学 教学大纲

中国古代文学史1课程教学大纲 一、课程简介与教学目标 中国古代文学史是以中国古代文学发生、发展的过程为研究对象的基础学科,是汉语言文学和对外汉语本科生的专业必修课。主要内容包括先秦两汉魏晋南北朝文学史、唐宋文学史和元明清文学史以及近代文学史几个部分。古代文学史1即指先秦两汉魏晋南北朝文学史。教学目标是通过本门课程的教授使学生获得有关我国古代文学发生、发展的基本认识。对我国古代文学伟大成就和基本发展线索、规律有较为全面、系统的认识,并对各个历史时期的代表作家、重要作品的思想、艺术价值作出科学评价。从而培养和提高学生初步运用马克思主义的立场、观点、方法、独立阅读、分析、评价我国古代文学的能力;提高学生的思想和文化素养,提高民族自豪感和爱国情操,以及审美素质,为发展中华民族新文化作出应有的贡献。 二、教学方式与方法 以多媒体为主要教学工具,课堂讲授与讨论相结合,灵活运用启发式教学和探讨式教学。 三、教学重点与难点 (一)教学重点 文学史各阶段前后发展脉络之间的关系;各阶段文学现象的深度分析与正确评价;每个作家在文学史上的客观评价与准确定位;代表作家及其作品的艺术解读与审美鉴赏。 (二)教学难点 不同时代思想文化背景下作家的共性与独特性,以及对作家的客观评价和准确定位;文学史各个阶段文学现象和文学思潮的形成发展脉络。 四、学时分配计划

五、教材与教学参考书 (一)教材 1.《中国文学史》,袁行霈主编,高等教育出版社2000年版; 2.《中国古代文学作品选》,袁世硕主编,人民文学出版社2002年版。(二)教学参考书 1.《中国通史》,范文澜,人民出版社1978 2.《先秦文学史》,褚斌杰,人民文学出版社1998 3.《中国文学史》,章培恒,复旦大学出版社1996 4.《屈原集校注》,金开诚,中华书局1996 5.《诗经注析》,程俊英,中华书局1996 6.《春秋左传注》,杨伯峻,中华书局1981 7.《论语译注》,杨伯峻,中华书局1958 8.《庄子今注今译》,陈鼓应,中华书局1983 9.《诸子集成》,中华书局1986 10.《十三经注疏》,中华书局1980 11.《乐府诗集》,郭茂倩,人民文学出版社1996 12.《史记》,司马迁,中华书局1959 13.《两汉文学史参考资料》,北大中文系,中华书局1962 14.《史记选》,王伯祥,人民文学出版社1957 15.《全汉赋》,费振刚,北京大学出版社1993 16.《先秦汉魏晋南北朝诗》,逯钦立,中华书局1983 17.《魏晋南北朝文学思想史》,罗宗强,中华书局1996 18.《中古文学系年》,陆侃如,人民文学出版社1985 19.《南北朝文学编年史》,曹道衡,人民文学出版社2000 20.《汉魏六朝诗选》、《乐府诗选》、《三曹诗选》,余冠英,人民文学出版社21.《八代诗史》,葛晓音,陕西人民出版社1989

春秋左传简介

春秋左传简介 《左传》,全称《春秋左氏传》,原名《左氏春秋》,汉朝时又名《春秋左氏》《春秋内传》《左氏》,汉朝以后才多称《左传》。以下是为你精心整理的春秋左传简介,希望你喜欢。 春秋左传内容提要《春秋》是我国最早的编年体史书,传为孔子所作。“春秋”一词,本是东周列国史官所撰编年史的通称。古人之所以重视写史,是因为历史不仅是祖先的生活记录,还可以从中学习各种知识,指导现世人生。传说孔子写《春秋》的目的就是要原始察终,见盛知衰,惩恶扬善,拨乱反正。为达此目的,孔子在写作时非常讲究遣词造句,这就是后人说的微言大义,以一字寓褒贬。古人特别重视《春秋》,汉代为《春秋》立官学,列为“五经”之一。阐述《春秋》经最著名的有《左传》、《公羊传》、《穀梁传》,合称“春秋三传”。至隋代,盛行《左传》,其馀二传渐衰。 《左传》原名《左氏春秋》,到西汉班固时才改称《春秋左氏传》。相传为鲁国史官左丘明所著,大约成书于战国初期。全书六十卷,以《春秋》为纲,并仿照春秋体例,按照鲁国君主的次序,记载了自鲁隐公元年至鲁悼公十四年间春秋霸主递嬗的历史,保存了许多当时社会文化、自然科学等方面的珍贵史料,在史学上占有极其重要的地位,梁启超称《左传》的出现是“商周以来史界之革命”。 《左传》除了阐释《春秋》思想之外,艺术成就也很高,是我国

古代文学与史学完美结合的典范,对后世史书、小说、戏剧的写作都产生了深远的影响。《左传》语言精炼,文辞优美,其叙事手法历来为人称道。唐刘知几评曰:“或腴词润简牍,或美句入咏歌,跌宕而不群,纵横而自得。”春秋之际,战争频仍,《左传》对战争的记叙尤其令人称道,善于通过侧面描写烘托战场氛围,不闻刀剑之声,却如亲历沙场,扣人心弦。并且,人物成为《左传》的主角,将历史从神的阴影下解放出来。遥想当年周王室衰微,诸侯崛起,齐桓晋文争霸,楚庄王也要问鼎中原,礼崩乐坏,同时又在外交场合吟诗作乐,说古论今,也足见古人风致。 现存最早的《左传》注本为晋杜预《春秋经传集解》,传世有宋刻本;清代有顾炎武《左传杜注补正》、惠栋《左传补注》、洪亮吉《春秋左传诂》、刘文淇《春秋左氏传旧注疏证》等;现代有杨伯峻《春秋左传注》。今据清阮元《十三经注疏》校刻本整理。 春秋左传基本介绍《左传》是儒家经典之一,与《公羊传》[6]、《谷梁传》合称“《春秋》三传”。《公羊传》、《谷梁传》是从政治和思想方面去解释《春秋》,而《左传》则从丰富的历史材料去诠释《春秋》。唐刘知几《史通》评论《左传》时说:“其言简而要,其事详而博。”对研究春秋史和远古史提供了珍贵的史料。 《左传》叙事敢于直书不讳,揭示事情的真实面貌,全书有关战争的文字较多,这些文字翔实生动,如晋楚城濮之战、秦晋郩之战、齐晋鞌之战、晋楚鄢陵之战,都有出色的叙述。善于叙事,讲究谋篇布局,章法严谨,都是《左传》的独到之处。正因为如此,它在中国

十三经注疏简介

十三经注疏简介 孟子注疏东汉.赵岐注、宋.孙奭疏 孙诒让(1848-1908),字仲容,一作仲颂,号籀庼,别署荀羕,浙江瑞安人。晚清著名学者和古文辞家孙衣言之子。与黄以周、俞曲园合称“清末三先生”。孙诒让学问体大思精,著作除《周礼正义》外,还有《墨子间诂》、《契文举例》、《温州经籍志》等30多部,为晚清时期的经学大师、中国近代著名的教育家,被称为经学一代宗师、朴学大师。 《周礼正义》是疏证周代官制的书,解释周礼最精审详备,是清人诸经新疏中最晚出而成就最高的学术巨著。 周礼正义》是孙诒让一生用力最久最深的著作 论语疏证:杨树达著杨树达(1885-1956),语言文字学家,中国科学院哲学社会科学部委员。字遇夫。长沙人。曾就读于长沙时务学堂、求实书院,1905年留学日本。历任湖南省立第四师范、第一师范、女子师范等校

教员,国立师范大学【北师大前身】、清华大学、湖南大学、湖南师范学院等校教授。中华人民共和国成立后,任湖南文史馆馆长、全国政协委员。主要著作有《马氏文通刊误》、《词诠》、《高等国文法》、《积微居小学述林》、《汉语文言修辞学》等。 本书旨在疏通孔子学说,首取《论语》本书之文前后互证,次取群经诸子及四史为证,无证者则缺之。疏通的次序,大抵训解字义、说明文句者居前,发明学说者次之,旁证之事例又次之,旁证推衍之文字复次之。总体上由浅入深,由近及远,以便读者参悟。陈寅恪序本书时,以为此法殆与宋贤治史之方法暗合,为治《论语》者从来之所未有,可为治经者辟一新途径。 春秋左氏传旧注疏证:刘文淇著刘文淇,江苏仪征人,生于清乾隆五十四年(1791),卒于咸丰四年(1854)。刘文淇家境贫寒,一生时间大都消磨在课徒游幕之中。他研精古籍,尤致力于左氏学的研究。主要著述有《左传旧疏考正》、《楚汉诸侯疆域记》等,代表作则是未完成的《春秋左氏传旧注疏证》。吴静安续作 吴静安,1915年生于江苏仪征。其伯父吴遐白、父亲吴粹一均从学于刘氏门下,刘文淇的曾孙刘师苍(寿曾的儿子)和刘师培,都是他们的老师,而吴静安早年随伯父吴遐白学习,承受了他们的衣钵,幼年即攻读《左传》。自1936年以来,先后写成《广春秋世族谱》、《春秋地名今释》、《三传徵礼》、《春秋地名解诂补》、《世本集解》、《纪年集解》,为《春秋左氏传旧注疏证续》的写作做了充分的准备。 吴静安的《春秋左氏传旧注疏证续》继承了刘氏文风,沿着刘氏的注疏体例,承袭了刘氏的书法、义例。今人徐复先生在为本书所作的序中作出了中肯的评价:“仪征刘文淇集众家之大成,益以粲备。”“(吴静安)君既究心左氏,又秉承家学,思衍扬州之绪,而有赓续之作。其书博采章太炎、

《春秋谷梁传》简介

《谷梁传》着重宣扬儒家思想:重礼义教化和宗法情谊,为缓和统治集团的内部矛盾,稳定封建统治的长远利益服务,因而也受到统治阶级的极大重视。它是我们研究秦汉间及西汉初年儒家思想的重要资料。 谷梁传的书写方式是问答式,用这种方式来注解《春秋》,它是研究儒家思想从战国时期到汉朝演变的重要文献。据《汉书·艺文志》记载,汉代传注《春秋》的有5传。后来《邹氏传》11卷,《夹氏传》11卷亡佚,只有《左氏传》、《公羊传》、《谷梁传》流传至今,被称为“《春秋》三传”。据后人考证,《谷梁传》书中曾引用公羊子的话并加以辩驳,因此认为成书要较《公羊传》为晚。 由于《春秋》言辞隐晦,表述过于简约,给后人学习带来诸多不便。为了更好地表现《春秋》*的内容大义,很多学者为其着文诠释,以补原书之不足。晋人范宁撰《春秋谷梁传集解》,唐朝杨士勋作《春秋谷梁传疏》,清朝钟文烝所撰《谷梁补注》为清代学者注解《谷梁传》的较好注本。 《谷梁传》以各种有文字痕迹可寻的义例,所探寻出来的孔子自己的思想或所谓微言大义,只能看作是《谷梁传》自己的思想,而不能强加给孔子,以作为孔子的思想。可以说谷梁子是《谷梁传》的第一作者,《春秋谷梁传》最初的底本的写作年代当在战国中期,在汉武帝之前的后代《谷梁传》学者又有所补充。真正意义上的《春秋谷梁传》当始于谷梁子。 谷梁子从传说的子夏所传之笼统的《春秋》阐释之学中分离出来,形成了《谷梁传》最初的学术特色。荀子是《谷梁传》承前启后的关键人物,使《春秋谷梁传》“亲亲上恩”的学术特色得到进一步加强。《谷梁传》之学术不符合汉武帝对内大一统、对外大攘夷的政治需要。《谷梁传》本身的学术特色是《谷梁传》在汉宣帝时期的政治生活中发挥重要作用的基础。《谷梁传》的经学知识分子倒向更为理想主义的属于古文经学的《春秋左氏传》,《谷梁传》的学术由此衰微。《谷梁传》的民生思想的本质是在维护君权的前提之下的具有某些民本主义色彩的富民、裕民的小农经济思想。《谷梁传》的处理内外关系的思想包括处理诸侯国内部关系的思想和处理诸侯国之间关系的思想两个大的方面。 除了语言简洁外,其中包含的政治思想,尤其是对于君主的批评,是非常强烈的。 《谷梁传》起自鲁隐公元年,止于哀公十四年。二传用问答体,逐字或逐层解释《春秋》,是历史文献注释的一种形式。到晋朝范宁作集解,就把经传合为一书。后来唐朝杨士勋又进一步为之作疏,称《春

部编版-语文-八年级下册-《礼记》简介

《礼记》简介 《礼记》是战国至秦汉年间儒家学者解释说明经书《仪礼》的文章选集,是一部儒家思想的资料汇编。《礼记》的作者不止一人,写作时间也有先有后,其中多数篇章可能是孔子的七十二名高足弟子及其学生们的作品,还兼收先秦的其它典籍。 《礼记》的内容主要是记载和论述先秦的礼制、礼仪,解释仪礼,记录孔子和弟子等的问答,记述修身做人的准则。实际上,这部九万字左右的著作内容广博,门类杂多,涉及到政治、法律、道德、哲学、历史、祭祀、文艺、日常生活、历法、地理等诸多方面,几乎包罗万象,集中体现了先秦儒家的政治、哲学和伦理思想,是研究先秦社会的重要资料。 《礼记》全书用记叙文形式写成,一些篇章具有相当的文学价值。有的用短小的生动故事阐明某一道理,有的气势磅礴、结构谨严,有的言简意赅、意味隽永,有的擅长心理描写和刻画,书中还收有大量富有哲理的格言、警句,精辟而深刻。 《礼记》与《仪礼》《周礼》合称“三礼”,对中国文化产生过深远的影响,各个时代的人都从中寻找思想资源。因而,历代为《礼记》作注释的书很多,当代学者在这方面也有一些新的研究成果。我们这里选录的原文依据清代阮元校刻的《十三经注疏》,注释和译文则广泛参阅了各种有影响的研究成果,力求做到准确简明易懂。选录的篇章由作者加上标题(原文只有篇名,每篇原文都较长),原则上采用选文的首句作标题,注释中只说明选自某篇。 《礼记》由多人撰写,采自多种古籍遗说,内容极为庞杂,编排也较零乱,后人采用归类方法进行研究。东汉郑玄将49篇分为通论、制度、祭祀、丧服、吉事等八类。近代梁启超则分为五类:一通论礼仪和学术,有《礼运》《经解》《乐记》《学记》《大学》《中庸》《儒行》《坊记》《表记》《缁衣》等篇。二解释《仪礼》17篇,有《冠义》《昏义》《乡饮酒义》《射义》《燕义》《聘义》《丧服四制》等篇。三记孔子言行或孔门弟子及时人杂事,有《孔子闲居》《孔子燕居》《檀弓》《曾子问》等。四记古代制度礼节,并加考辨,有《王制》《曲礼》《玉藻》《明堂位》《月令》《礼器》《郊特牲》《祭统》《祭法》《大传》《丧大记》《丧服大记》《奔丧》《问丧》《文王世子》《内则》《少仪》等篇。五为《曲礼》《少仪》《儒行》等篇的格言、名句。梁氏的归类划分,对我们有一定参考价值。 汉代把孔子定的典籍称为“经”,弟子对“经”的解说是“传”或“记”,《礼记》因此得名,即对“礼”的解释。到西汉前期《礼记》共有一百三十一篇。相传戴德选编其中八十五篇,称为《大戴礼记》;戴圣选编其中四十九篇,称为《小戴礼记》。东汉后期大戴本不流行,以小戴本专称《礼记》而且和《周礼》《仪礼》合称“三礼”,郑玄作了注,于是地位上

四书五经简介

四书五经简介 中国古代有"四书五经",几与耶教有圣经、伊教有古兰经相似。如果说今日学子不知"四书五经"为何物,恐怕会是件难堪的事。我们只要谈到中国传统文化,必然得提到"四书五经",以下聊作简介。 一、四书——应该说,凡是对中国传统文化稍有了解的人,都知道《四书》。它是《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》这四部着作的总称。据称它们分别出于早期儒家的四位代表性人物曾参、子思、孔子、孟子,所以称为《四子书》(也称《四子》),简称为《四书》。南宋光宗绍熙远年(1190年),当时着名理学家朱熹在福建漳州将《大学》、《论语》、《孟子》、《中庸》汇集到一起,作为一套经书刊刻问世。这位儒家大学者认为“先读《大学》,以定其规模;次读《论语》,以定其根本;次读《孟子》,以观其发越;次读《中庸》,以求古人之微妙处”并曾说“《四子》,《六经》之阶梯”(《朱子语类》)朱熹着《四书章句集注》,具有划时代意义。汉唐是《五经》时代,宋后是《四书》时代。 《大学》:《大学》原本是《礼记》中一篇,在南宋前从未单独刊印。传为孔子弟子曾参(前505—前434)作。自唐代韩愈、李翱维护道统而推崇《大学》(与《中庸》),至北宋二程百般褒奖宣扬,甚至称“《大学》,孔氏之遗书而初学入德之门也”,再到南宋朱熹继

承二程思想,便把《大学》从《礼记》中抽出来,与《论语》、《孟子》、《中庸》并列,到朱熹撰《四书章句集注》时,便成了《四书》之一。按朱熹和宋代另一位着名学者程颐的看法,《大学》是孔子及其门徒留下来的遗书,是儒学的人门读物。所以,朱熹把它列为"四书"之首。 《中庸》:《中庸》原来也是《礼记》中一篇,在南宋前从未单独刊印。一般认为它出于孔子的孙子子思(前483-前402)之手,《史记·孔子世家》称“子思作《中庸》”。自唐代韩愈、李翱维护道统而推崇《中庸》(与《大学》),至北宋二程百般褒奖宣扬,甚至认为《中庸》是“孔门传收授心法”,再到南宋朱熹继承二程思想,便把《中庸》从《礼记》中抽出来,与《论语》、《孟子》、《大学》并列,到朱熹撰《四书章句集注》时,便成了《四书》之一。从《中庸》和《孟子》的基本观点来看,也大体上相同的。不过,现存的《中庸》,已经经过秦代儒者的修改,大致写定于秦统一全国后不久。所以每篇方式已不同于《大学》,不是取正义开头的两个字为题,而是撮取文章的中心内容为题了。 《论语》:《论语》是记载孔子及其学生言行的一部书。孔子(前551--前479),名丘,字仲尼,春秋时鲁国陬邑(今山东曲阜)人。儒家学派创始人,中国古代最着名的思想家、政治家、教育家,对中国思想文化的发展有极其深远的影响。《论语》成书于春秋战国之际,是孔子的学生及其再传学生所记录整理。《论语》是记载孔子及其学

《大学》原文及注解

从孔子得时代到今天,两千多年来,关于儒学得文献真就是汗牛充栋,关于儒学得 见解更就是说不尽,道不完。即便就是同一个人,在不同得年龄阶段,不同得人生体验后,关于儒学得认识也会大不相同。久而久之,它成为了人们约束思想与行为得准则,对于中国人人格心理得铸造产生了不可估量得深刻得影响。儒家传统文化延续至今至少已有两千五百年历史,其间虽也屡遭批判,但儒学得主导地位并未从根本上动摇过。时至今日,当我们以一种全新得感觉来重新读儒说儒时,依然可以发现不少适应我们这个时代需要得东西。 下面,就本栏目得有关情况略作说明。 应该说,凡就是对中国传统文化稍有了解得人,都不会不知道《四书》。它就是《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》四部著作得总称。其中,《论语》、《孟子》分别就是孔子、孟子及其学生得言论集,《大学》、《中庸》则就是《礼记》中得两篇。首次把它们编在一起得就是南宋著名学者朱熹。不过,在朱熹之前得程颢、程颐兄弟已大力提倡这几部书了。她们认为,《大学》就是孔子讲授“初学入德之门”得要籍,经孔子得学生曾参整理成文;《中庸》就是“孔门传授心法”之书,就是孔子得孙子子思“笔之于书,以授孟子”得。这两部书与《论语》、《孟子》一起表达了儒学得基本思想体系,就是研治儒学最重要得文献。正就是根据这样得观点,朱熹把《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》这四部书编在一起。因为它们分别出于早期儒家得四位代表性人物孔子、曾参、子思、孟子,所以称为“四子书”,简称即为“四书”。朱熹分别为这四部书作了注释,其中,《大学》、《中庸》得注释称为“章句”,《论语》、《孟子》得注释因为引用她人得说法较多,所以称为“集注”。值得注意得就是,朱熹所编定得《四书》次序本来就是《大学》、《论语》、《孟子》、《中庸》,就是按照由浅入深进修得顺序排列得。后人因为《大学》、《中庸》得篇幅较短,为了刻写出版得方便,而把《中庸》提到《论语》之前,成了现在通行得《大学》、《中庸》,《论语》、《孟子》顺序。 由于朱熹注释得《四书》既融会了前人得学说,又有她自己得独特见解,切于世用;又由于以程颢、程颐兄弟与朱熹为代表得“程朱理学”地位得日益上升,所以,朱熹死后,朝廷便将她所编定注释得《四书》审定为官书,从此盛行起来,到元代延佑年间(1314——1320)恢复科举考试,正式把出题范围限制在朱注《四书》之内,明、清沿袭而衍出“八股文”考试制度,题目也都就是在朱注《四书》里。由于这些因素,使《四书》不仅成为了儒学得重要经典,而且也成了每个读书人得必读书,成了直到近代全国统一得标准得小学教科书。所以,有人把《四书》与西方得《圣经》相比,认为它就是东方得“圣经”。事实上,无论就其流传得广泛,还就是就其对于中国人人格心理铸造影响得深刻来瞧,这种比拟都就是一点也不为过得。 本栏目得内容由原文、注释、译文、读解四个部分组成。原文方面,主要以朱熹得《四书章句集注》(中华书局“新编诸子集成”本)为蓝本,同时也参酌“诸子集成”本与《十三经注疏》本等书。注释方面,本书一律不作考释,基本不引旧注, 而只就是扼要地直接用白话解释原字原词得意思。注释得范围,主要包括难字难词得注音释义与人物、典章制度得简介两个方面。译文在忠实原文意思得前提下努力做到流畅,不为了一字一词得“信”而弄得译文佶屈聱牙。读解则如上文所说,写出来就是为了帮助一般读者理解原文。

初中语文八年级下册《礼记》二则相关资料:《礼记》介绍

孔子教授弟子的六经中的“《礼》”,后来称《仪礼》,主要记载周代的冠、婚、丧、祭诸礼的“礼法”,受体例限制,几乎不涉及仪式背后的“礼义”。而不了解礼义,仪式就成了毫无价值的虚礼。所以,七十子后学在习礼的过程中,撰写了大量阐发经义的论文,总称之为“记”,属于《仪礼》的附庸。秦始皇焚书坑儒后,西汉能见到的用先秦古文撰写的“记”依然不少,《汉书·艺文志》所载就有“百三十一篇”。《隋书·经籍志》说,这批文献是河间献王从民间征集所得,并说刘向考校经籍时,又得到《明堂阴阳记》《孔子三朝记》《王史氏记》《乐记》等数十篇,总数增至二百十四篇。由于《记》的数量太多,加之精粗不一,到了东汉,社会上出现了两种选辑本,一是戴德的八十五篇本,习称《大戴礼记》;二是他的戴德侄子戴圣的四十九篇本,习称《小戴礼记》。《大戴礼记》流传不广,北周卢辩曾为之作注,但颓势依旧,到唐代已亡佚大半,仅存三十九篇,《隋书》《唐书》《宋书》等史乘的《经籍志》甚至不予著录。《小戴礼记》则由于郑玄为之作了出色的注,而风光无限,畅行于世,故后人径称之为“《礼记》”。 宋代理学家朱熹选其中的《大学》、《中庸》,与《论语》和《孟子》,合称“四书”,用来作为儒学的基础读物。 主要注本: 汉代郑玄注本 唐代孔颖达《礼记正义》 宋代卫湜《礼记集说》 元代陈澔《陈氏礼记集说》 元代吴澄《礼记纂言》 清代江永撰《礼记训义择言》 清代朱彬撰,饶钦农点校《礼记训纂》 清代孙希旦撰,沈啸寰,王星贤点校《礼记集解》 清代阮元校刻《十三经注疏》(最通用) 《礼记》原本四十六篇,始于《曲礼》,终于《丧服四制》,但因《曲礼》、《檀弓》、《杂记》三篇内容过长,所以大多版本将其分为上下篇,故有四十九篇之说。 《礼记》由多人撰写,采自多种古籍遗说,内容极为庞杂,编排也较零乱,后人采用归类方法进行研究。 东汉郑玄将49篇分为通论、制度、祭祀、丧服、吉事等八类。 近代梁启超则分为五类:一通论礼仪和学术,有《礼运》、《经解》、《乐记》、《学记》、《大学》、《中庸》、《儒行》、《坊记》、《表记》、《缁衣》等篇。二解释《仪礼》17篇,有《冠义》、《昏义》、《乡饮酒义》、《射义》、《燕义》、《聘义》、《丧服四制》等篇。三记孔子言行或孔门弟子及时人杂事,有《孔子闲居》、《孔子燕居》、《檀弓》、《曾子问》等。四记古代制度礼节,并加考辨,有《王制》、《曲礼》、《玉藻》、《明堂位》、《月令》、《礼器》、《郊特牲》、《祭统》、《祭法》、《大传》、《丧大记》、《丧服大记》、《奔丧》、《问丧》、《文王世子》、《内则》、《少仪》等篇。五为《曲礼》、《少仪》、《儒行》等篇的格言、名句。梁氏的归类划分,对我们有一定参考价值。 分篇介绍

礼记二则

礼记二则 目录 礼记简介 (1) 礼记.学记 (2) 礼记.礼运 (3) 礼记简介 《礼记》是战国至秦汉年间儒家学者解释说明经书《仪礼》的文章选集,是一部儒家思想的资料汇编。《礼记》的作者不止一人,写作时间也有先有后,其中多数篇章可能是孔子的七十二名高徒弟子及其学生们的作品,还兼收先秦的其它典籍。 《礼记》的内容主要是记载和论述先秦的礼制、礼仪,解释仪礼,记录孔子和弟子等的问答,记述修身作人的准则。实际上,这部九万字左右的著作内容广博,门类杂多,涉及到政治、法律、道德、哲学、历史、祭祀、文艺、日常生活、历法、地理等诸多方面,几乎包罗万象,集中体现了先秦儒家的政治、哲学和伦理思想,是研究先秦社会的重要资料。 《礼记》全书用记叙文形式写成,一些篇章具有相当的文学价值。有的用短小的生动故事阐明某一道理,有的气势磅礴、结构谨严,有的言简意赅、意味隽永,有的擅长心理描写和刻划,书中还收有大量富有哲理的格言、警句,精辟而深刻。 《礼记》与《仪礼》、《周礼》合称“三礼”,对中国文化产生过深远的影响,各个时代的人都从中寻找思想资源。因而,历代为《礼记》作注释的书很多,当代学者在这方面也有一些新的研究成果。我们这里选录的原文依据清代阮元校刻的《十三经注疏》,注释和译文则广泛参阅了各种有影响的研究成果,力求做到准确简明易懂。选录的篇章由作者加上标题(原文只有篇名,每篇原文都较长),原则上采用选文的首句作标题,注释中只说明选自某篇。 《礼记》由多人撰写,采自多种古籍遗说,内容极为庞杂,编排也较零乱,后人采用归类方法进行研究。东汉郑玄将49篇分为通论、制度、祭祀、丧服、吉事等八类。近代梁启超则分为五类:一通论礼仪和学术,有《礼运》、《经解》、《乐记》、《学记》、《大学》、《中庸》、《儒行》、《坊记》、《表记》、《缁衣》等篇。二解释《仪礼》17篇,有《冠义》、《昏义》、《乡饮酒义》、《射义》、《燕义》、《聘义》、《丧服四制》等篇。三记孔子言行或孔门弟子及时人杂事,有《孔子闲居》、《孔子燕居》、《檀弓》、《曾子问》等。四记古代制度礼节,并加考辨,有《王制》、《曲礼》、《玉藻》、《明堂位》、《月令》、《礼器》、《郊特牲》、《祭统》、《祭法》、《大传》、《丧大记》、《丧服大记》、《奔丧》、《问丧》、《文王世子》、《内则》、《少仪》等篇。五为《曲礼》、《少仪》、《儒行》等篇的格言、名句。梁氏的归类划分,对我们有一定参考价值。 汉代把孔子定的典籍称为“经”,弟子对“经”的解说是“传”或“记”,《礼记》因此得名,即对“礼”的解释。到西汉前期《礼记》共有一百三十一篇。相传戴德选编其中八十五篇,称为《大戴礼记》;戴圣选编其中四十九篇,称为《小戴礼记》。东汉后期大戴本不流行,以小戴本专称《礼记》而且和《周礼》、《仪礼》合称“三礼”,郑玄作了注,于是地

《大学》原文注解

从孔子的时代到今天,两千多年来,关于儒学的文献真是汗牛充栋,关于儒学的见解更是说不尽,道不完。即便是同一个人,在不同的年龄阶段,不同的人生体验后,关于儒学的认识也会大不相同。久而久之,它成为了人们约束思想和行为的准则,对于中国人人格心理的铸造产生了不可估量的深刻的影响。儒家传统文化延续至今至少已有两千五百年历史,其间虽也屡遭批判,但儒学的主导地位并未从根本上动摇过。时至今日,当我们以一种全新的感觉来重新读儒说儒时,依然可以发现不少适应我们这个时代需要的东西。 下面,就本栏目的有关情况略作说明。 应该说,凡是对中国传统文化稍有了解的人,都不会不知道《四书》。它是《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》四部著作的总称。其中,《论语》、《孟子》分别是孔子、孟子及其学生的言论集,《大学》、《中庸》则是《礼记》中的两篇。首次把它们编在一起的是南宋著名学者朱熹。不过,在朱熹之前的程颢、程颐兄弟已大力提倡这几部书了。他们认为,《大学》是孔子讲授“初学入德之门”的要籍,经孔子的学生曾参整理成文;《中庸》是“孔门传授心法”之书,是孔子的孙子子思“笔之于书,以授孟子”的。这两部书与《论语》、《孟子》一起表达了儒学的基本思想体系,是研治儒学最重要的文献。正是根据这样的观点,朱熹把《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》这四部书编在一起。因为它们分别出于早期儒家的四位代表性人物孔子、曾参、子思、孟子,所以称为“四子书”,简称即为“四书”。朱熹分别为这四部书作了注释,其中,《大学》、《中庸》的注释称为“章句”,《论语》、《孟子》的注释因为引用他人的说法较多,所以称为“集注”。值得注意的是,朱熹所编定的《四书》次序本来是《大学》、《论语》、《孟子》、《中庸》,是按照由浅入深进修的顺序排列的。后人因为《大学》、《中庸》的篇幅较短,为了刻写出版的方便,而把《中庸》提到《论语》之前,成了现在通行的《大学》、《中庸》,《论语》、《孟子》顺序。 由于朱熹注释的《四书》既融会了前人的学说,又有他自己的独特见解,切于世用;又由于以程颢、程颐兄弟和朱熹为代表的“程朱理学”地位的日益上升,所以,朱熹死后,朝廷便将他所编定注释的《四书》审定为官书,从此盛行起来,到元代延佑年间(1314——1320)恢复科举考试,正式把出题范围限制在朱注《四书》之内,明、清沿袭而衍出“八股文”考试制度,题目也都是在朱注《四书》里。由于这些因素,使《四书》不仅成为了儒学的重要经典,而且也成了每个读书人的必读书,成了直到近代全国统一的标准的小学教科书。所以,有人把《四书》与西方的《圣经》相比,认为它是东方的“圣经”。事实上,无论就其流传的广泛,还是就其对于中国人人格心理铸造影响的深刻来看,这种比拟都是一点也不为过的。 本栏目的内容由原文、注释、译文、读解四个部分组成。原文方面,主要以朱熹的《四书章句集注》(中华书局“新编诸子集成”本)为蓝本,同时也参酌“诸子集成”本和《十三经注疏》本等书。注释方面,本书一律不作考释,基本不引旧注,而只是扼要地直接用白话解释原字原词的意思。注释的范围,主要包括难字

如皋简介

如皋简介 古城如皋,濒江临海,长三角经济区的一颗明珠,被誉为江苏历史文化名城,中国花木盆景之都,世界长寿养生福地。 古城如皋,人杰地灵,上海都市圈的一束奇葩,向全世界亮出“长江、长绿、长寿”三张城市名片,成为投资者天堂和宜居胜地。 江苏省如皋市,东距上海150公里,西距南京200公里,总面积1477平方公里,人口146万人,辖20个镇和1个省级经济开发区。 江苏历史文化名城如皋(411年建县)已有1600年建县史,有文字记载历史约2500年。历史文化积淀相当丰厚。三国军事家吕岱、北宋教育家胡瑗,宋代词人王观、明末文学家冒辟疆、清初戏剧理论家李渔、当代着名语言学家魏建功、法学家韩德培等等,是历代如皋星空中一颗颗耀眼的星座。 如皋现存大量独特卓异的人文景观,如皋古城内外城河外圆内方,形如古钱,自古以来就是货物集散、商贾云集的生财之地。隋代建筑定慧寺,山门北向,曲水环寺,群楼抱殿,为中华寺庙一绝;明代建筑文庙大成殿国内罕见的全楠木结构;始建于明代的古典园林水绘园被誉为海内徽派园林孤本,国家级文物保护单位;如皋师范学堂是中国第一所公立师范,国家级文物保护单位,内有中国教师教育博物馆;中国工农红军第十四军纪念馆(公园)位于如皋城东,占地近300亩,在如皋建军的红十四军,是江苏境内唯一的正规编制中央红军。 此外,还有灵威观、法宝寺、济忠井、集贤里、石合泰等许多具有文史价值的遗迹和民居,富集着丰厚的旅游文化资源。乾隆年间,如皋曾是苏北最富的县,享有“金如皋”之美誉。 中国花木盆景之都如派盆景系中国盆景七大流派之一,与岭南派、沪派、扬派等各领风骚,以其“云头雨足美人腰”的独特造型享誉海内外。中南海、钓鱼台、毛主席纪念堂等重要场所以及一些中央国家机关,均可见如皋盆景的身影。如皋花木盆景栽培始于宋代,兴于明清。自上个世纪80年代以来,如皋先后有600多盆盆景在国际国内比赛中荣获大奖。今年,在荷兰举办的2002年世界花卉园艺博览会评比出的9

值得好好看的中国古代文学书籍推荐

值得好好看的中国古代文学书籍推荐 值得好好看的中国古代文学书籍推荐有哪些呢?下面是精心为您整理的值得好好看的中国古代文学书籍推荐,希望您喜欢! 值得好好看的中国古代文学书籍推荐 《诗经》 编者:王秀梅 出版社:中华书局 内容简介:《诗经》是中国第一部诗歌总集,为中国文学的重要发端。共收录了商末周初至春秋中叶的诗文305首,分风、雅、颂三部分。 推荐语:以经典的“十三经注疏”中《诗经》为底本,在全文翻译的基础上,请专家解释难词难句及名物典故。在诗文评析中,不但详解文学意义,还从历史、文化、社会等等方面进行全方位解释。绝非个人阐述发挥,脱离原本之作。 《楚辞》 编者:林家骊 出版社:中华书局 内容简介:楚辞是中国浪漫主义文学的源头,为屈原及承袭屈原作品风格的宋玉、景差等人所著。 推荐语:楚辞用楚地方言写成,与当时的中原用词已有不同,和

现代汉语的隔阂更为巨大,且大量用典,今天的读者需要权威注解才能一窥楚辞的真正面貌。本书就是比较权威的译本。 《乐府诗集》 作者:郭茂倩 出版社:上海古籍出版社 内容简介:《乐府诗集》主要辑录汉魏至唐、五代的乐府歌辞兼及先秦至唐末的歌谣,共5000余首。内容十分丰富,反映社会生活面很广。其中汉朝、魏晋、南北朝民歌是精华所在。 推荐语:乐府诗不仅仅是“孔雀东南飞”和“山无陵,天地合,乃敢与君绝”。剩下的篇目大多数人没见过! 《古文观止》 作者:吴调侯、吴楚材 出版社:中华书局 内容简介:本书选取了从先秦到明代共222篇思想性和艺术性都比较高的文章:既有儒家经典、历史散文,也有传记、书信乃至游记、寓言小说。入选的文章多短小精彩,便于记忆,都是传世佳作。 推荐语:这个版本的译注者的论述分析精辟,注解简明,译文流畅,是《古文观止》的最佳读本。 《元曲三百首》 编者:解玉峰 出版社:中华书局 内容简介:本书精选元曲三百首,每篇由题解、曲作和注释三部

济宁学院图书馆特藏室古籍书目简介

济宁学院图书馆特藏室古籍书目简介 济宁学院图书馆特藏室共有古籍书目329种,10658 册,其中善本共计242种,包括各个时代的刻本和抄本、稿本、批校本。特藏室不仅收藏了《四库全书》、《古今图书集成》、《永乐大典》、《四部丛刊》、《册府元龟》等大部头古代典籍的再版书,还收藏了国内外一些集价值大和珍贵稀少两个特性于一身的线装古籍版本。统观而言,这些书目时空跨越长:有春秋末战国时编定撰写的经、传、说、记、诸子书等,也有清末及近代的史籍、大师遗书、文集等。内容丰富而有代表性,涵盖了以下几类: 一、反映重大历史事件起因、过程、结果或影响的关键性原始文献。 二、反映社会上具有重要影响的机构、团体的创立、结束及重要活动轨迹的原始文献。 三、反映著名历史人物思想,生平活动轨迹的原始文献。 四、在同类题材中属于罕见,或具有相当特色、或具有首创性的原始文献。 五、具有重要的文献和艺术价值的档案。 六、年代久远的档案。 总之,这些古籍书目集历史文献性、学术资料性、艺术代表性为一体,具有很高的学术价值,是广大教师教学和研究的有益帮手。 为使大家对本特藏室有一个清晰的了解,便于充分利用,现把内藏古籍书目详列如下(基本按经、史、子、集分类,对虽然是近期出版、但在内容上有古文献价值的历史书也列入其中,每一类在内容上尽量按年代排列,便于读者检阅): 线装书籍: 经部(其中先秦经部书籍按“十三经”产生顺序排列): 1.《周易集义》4册,(清)强汝谔撰,上海古籍出版社。 2.《尚书全部》4册 3.《毛诗选》6册,(汉)毛亨撰 4.《毛诗郑笺》4册,(汉)毛亨、郑玄撰,中华书局聚珍仿宋版印 5.《诗演义》6册(《四库全书》珍本初集经部诗类),商务印书馆影印故宫博物院所藏文渊阁本 6.《原板诗经备旨喈凤详解》5册,陈百先辑解、汪敬堂增订,有益堂梓行 7.《诗经体注图考》4册,(清)高朝璎注,宏道堂藏版 8.《天方诗经》3册,(埃及)蒲绥里编。 9.《丧服郑氏学》上下函共14册,(清)张锡恭撰 10.《春秋左传古注》16册,中华书局聚珍仿宋版印。 11.《左绣》上下函共16册,(清)冯李骅、陆浩同编,又作《春秋左绣》,康熙四年双截楼刻本 12.《左传句解》2册,韩苂慕重订,香港联合圆图书公司出版,1959年11月。 13.《春秋繁露》4册,(汉)董仲舒撰,一部推崇公羊学的代表作。 14.《春秋公羊谷梁传合刊》8册 15.《四书析疑》10册,乾隆木刻本

南京师范大学中国古典文献学考研经验总结之三

南京师范大学中国古典文献学考研经验总结3 1、本专业概况 (1)学科简介:综合运用版本、校勘、目录、注释、考证、辨伪、辑佚、编纂、检索等方面的理论与方法,科学地分析、整理、研究中国古代文献,进而探讨古代文献的产生、分布、交流和利用的规律,并总结对古代文献进行分析、整理、研究工作的规律与方法的学科。这个专业主要致力于中国古代典籍的研究与整理,如文学作品总集、历代作家别集的校点、笺注、辑佚、编著,作家、作品基本史料的整理研究,撰写作家传记、文学活动编年、作品系年以及写作本事、流派演变的记述与考证等。招收古典文献学专业的学校有:北京大学、复旦大学、中国人民大学、北京语言大学、兰州大学、郑州大学、南京师范大学、河北大学、广西大学、湖北大学等。 (2)在学界地位:中国古典文献学以整理和研究中国古代典籍、弘扬传统文化为宗旨。作为一门独立的学科,中国古典文献学很“年轻”,仅有20多年的发展历史。 (3)实力排名:在武汉大学、四川大学、北京大学、山东大学、北京师范大学之后,居全国第六。(4)就业前景去向:中国古典文献学专业性强。可以进入大学、科研机构、出版社、图书馆、文化产业等相关部门从事古典文献研究及教学工作。近几年人们对古典文献的关注程度有所上升,就业方面会有所升温。 2、专业大牛:赵生群老师,刚刚主持了《史记》的修订工作,中华书局已经全球出版,方向东老师,礼学研究大师级人物。 3、近三年最低录取分数线:南师录取分数线持续走高,主要跟报考人数增加有关,也与题目难易有关,所以不用太担心分数线的问题,仅作参考。2011年最低录取分数为369分,2012年,375分,2013年379分。(近三年2016-2018年分数线可咨询微博:南京师范大学考研百事通) 4、本科教材:本科主要开设《论语》、《史记》、《诗经》、《庄子》、《汉书》导读等课程,没有指定教材,不过以中华书局本为善,另外专业课相关的教科书主要有张三夕《中国古典文献学》,王力《古代汉语》,游国恩《中国文学史》等。 5、参考书的利用和补充 本专业除了《古代汉语》外,只列了《十三经注疏》为参考书目。《十三经》内容庞大,复习起来根本无从下手,因此,本专业的参考书利用,必须以《古代汉语》为主,了解《十三经》各部经典的大致内容。而对于专业科目一阅读基础来说,只要将《古代汉语》充分掌握就没有问题了。 6、学长学姐考研经验分享、复习建议: (1)文献阅读基础:紧扣参考书目力王版《古代汉语》,以一、二册为主,三、四册考到的很少。要求把主要的选文烂熟于胸,最好能够背下来。选文中的字词解释、语句用法要深透理解,灵活掌握,做到读得懂,用得活。各篇通论要仔细阅读,经常会考到。考试时要能运用复习时掌握的字词原理举

古典文献学复习要点

1《辞海》:文献,原指典籍与贤者。后专指具有历史价值的图书文物资料。亦指与某一学科有关的重要图书资料 2古典文献是指1919年以前产生的文献,基本以文言文和繁体书写的文献。 3《辞源》:文,指有关典章制度的文字资料;献,指多闻熟悉掌故的人。 4 1983年中华人民共和国国家标准《文献著录总则》:记录有知识的一切载体。《中国大百科全书·图书馆学、情报学、档案学》:记录有知识和信息的一切载体。 5“中国文献学的开山之作郑鹤声、郑鹤春兄弟。两人1928年合著的《中国文献学概要》一书 6文献学是研究我国古典文献的源流、特点、处理原则和方法及其利用的一门学问,也就是广义的校雠学,即由西汉末年刘向、刘歆父子所开创,又为历代学者不断发展扩充的,以研究古代典籍的分类、编目、版本、校勘、辨伪、辑佚、注释、编纂、校点、翻译和流通等为主要内容的学科。.古典文献学的研究对象是古典文献。 7目录、版本与校勘:文献学三大传统主干知识 8目录学最大功用是“辨章学术,考镜源流” 。 9目录即按照一定次序编排的一批书名(或篇名)及其叙录。 10版本,指同一种文献在编辑、传抄、刊刻、传播过程中所形成的各种形态的文本。版本学即研究各种文献的版本源流,比较其优劣异同,鉴别其真伪高下的专门学问。 11伪书:是指某种文献现存的署名作者及其所属时代并非真实的,存在着作假情况。 12辑佚:把佚文献从诸书中逐一辑出,重新搜集整理,就叫做辑佚。 13清代学者王鸣盛《十七史商榷》中说:“目录之学,学中第一紧要事,必从此问途,方能是其门而入。”“凡读书最切要者,目录明,方可读书;不明,终是乱读。” 14学习版本学的重要性:首先有助于读书,它使我们知道读书要重视版本,应选择善本,读书不注重版本会影响我们对原著的正确理解。其次有助于引书和校书。我们在写作和研究中经常要引用文献,而引用文献必须注意版本,这里既有文献学的专门训练,又有学术规范的一般要求。至于用各种版本来校书,对于版本学的讲究,更无需多言。 15明代胡应麟的《四部正讹》和梁启超“辨伪十二条”系统地总结了辨伪的理论与方法。顾颉刚的《古史辨》的出现,则标志着现代辨伪学的开端 16古文献的亡佚一般有两种情况:一是原文献亡佚,二是原文献亡佚或散佚,但其中部分内容散存于其他文献(如类书、典籍注文等)中,这种文献就叫做佚文献 17《三坟》、《五典》、《八索》、《九丘》是传说中最古老的典籍。商代的甲骨文,是迄今所能见到的最早的出土文献。《易经》、《诗经》、《尚书》则是现在所能见到最早的传世文献。 18孔子最早提出“文献”一词。相传孔子对《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》都有校释整理。 19.西汉刘向和刘歆父子在文献学方面的突出贡献是遍校群书,编纂目录学著作《别录》和《七略》。堪称中国古典目录学、校勘学的奠基人。 20魏晋玄学:是两汉经学家衰微后的主导学术,它以谈论“三玄”(《周易》、《庄子》、《老子》)为风尚魏晋玄学的主要代表人物有何晏、王弼、阮籍、嵇康、向秀、郭象等 21狭义的纬书指的是七纬:汉代方士化的儒生依据今文经学附丽经义制作的《易纬》、《书纬》、《诗纬》、《礼纬》、《乐纬》、《春秋纬》、《孝经纬》的统称,也称“七经纬”。与两汉经学相配的是纬学,纬学兴起于西汉后期,盛行于东汉 22孔门第子及后中,子夏文献整理尤其突出,传《毛诗》、《春秋公羊传》、《谷梁传》均传自其手。 23.完整保留下来的东汉学者郑玄的文献学著作是《毛诗笺》和《三礼注》。堪称两汉古典文献学集大成者。 24东汉著名学者许慎著有《五经异义》和《说文解字》,世称“五经无双许叔重”。 25.现存最早的有确切日期的唐刻本为唐懿宗九年刻印的《金刚经》。 26唐代史学家刘知几,他的代表作是《史通》,是一部史学评论著作,在古典文献学上有着独特地贡献。提出了著名的“六家”和“二体”说。 27赵明诚:《金石录》,这是一部继欧阳修《集古录》之后,规模更大、更有价值的研究金石之学的专著。 28官修目录代表:是宋仁宗景佑元年王尧臣等奉诏编纂的《崇文总目》。私家目录代表:是晁公武的《郡斋读书志》、陈振孙的《直斋书录解题》、尤袤《遂初堂书目》高似孙的《子略》。其中,尤氏书目首开著录书籍版本的先例。高氏的《子略》则是子部的专科目录。 29先秦是我国古典文献学初创时期,两汉是成熟时期,魏晋南北朝是南北分立时期,隋唐是结束南北分立使文献学得到统一的时期,宋元明是义理之学与考据学不断发展时期,清及近代则是考据学集大成时期。 30王懿荣在公元1899年,清光绪二十五年发现了甲骨文,他是中国收藏、发现和认识甲骨文的第一人。孙诒让:《契文举例》,我国第一部考释甲骨文的著作