人教版化学反应原理

《原电池》创新教学设计

鹿泉一中赵会贞

一、指导思想

新课程强调使学生经历科学探究过程,提高科学探究能力,并在学习过程中形成学科思想与方法。而这些思想与方法具有广泛的迁移价值,不但对学生今后的学习形成影响,而且对学生未来的生活和学习产生深远的影响。

二、教学背景分析

1.教材分析

本节内容以必修化学2第二章第二节“化学能与电能”为基础,进一步介绍原电池的组成和工作原理。通过对原电池中闭合电路形成过程的分析,引出半电池、盐桥、内电路、外电路等概念,要求学生能够写出相关的电极反应式和电池方程式。同时,帮助学生对电化学的研究和应用范围形成一个概貌性的认识。

课标要求是体验化学能与电能的探究过程,了解原电池的工作原理,能写出电极反应和电池反应方程式。

2.学生分析

此前,学生已在必修化学2第二章第二节“化学能与电能”专门学习过原电池的构成条件的知识,并对电极反应和电池反应方程式有了初步的了解。

但是,学生对原电池的反应原理还只是停留在氧化剂和还原剂必须直接接触才能进行反应的基础之上,对于引入盐桥的必要性和盐桥电池的工作原理较难理解。

三、教学目标设计

【知识与技能】

(1)理解盐桥的作用。

(2)进一步理解原电池的工作原理。

(3)能正确规范书写电极反应式和电池反应方程式。

(4)能初步根据原电池工作原理设计原电池。

【过程与方法】

(1)通过对原电池电流现象的观察和分析,去发现原电池在实现能量转化过程中存在的矛盾,并找到解决方法,初步了解科学探究的步骤,学习科学探究的基本方法。

(2)通过“盐桥引入”的探究,体验科学探究中“创新思维”的重要性。

(3)通过对“如何获得更大电流”的探究,体验通过“理论分析—实验验证”进行科学探究的方法。

【情感态度与价值观】

(1)通过对原电池工作原理的探究,增强学生学习化学的兴趣,体验探究的乐趣。

(2)通过对原电池产生电流现象的观察和分析,认识到严谨、认真对科学探究的重要意义。

(3)在合作学习过程中,体验合作的优势,培养合作的精神。

四、教学重难点

教学重点:原电池的化学原理,盐桥的作用。

教学难点:盐桥模型的建立。

五、教学过程

1、情景引入

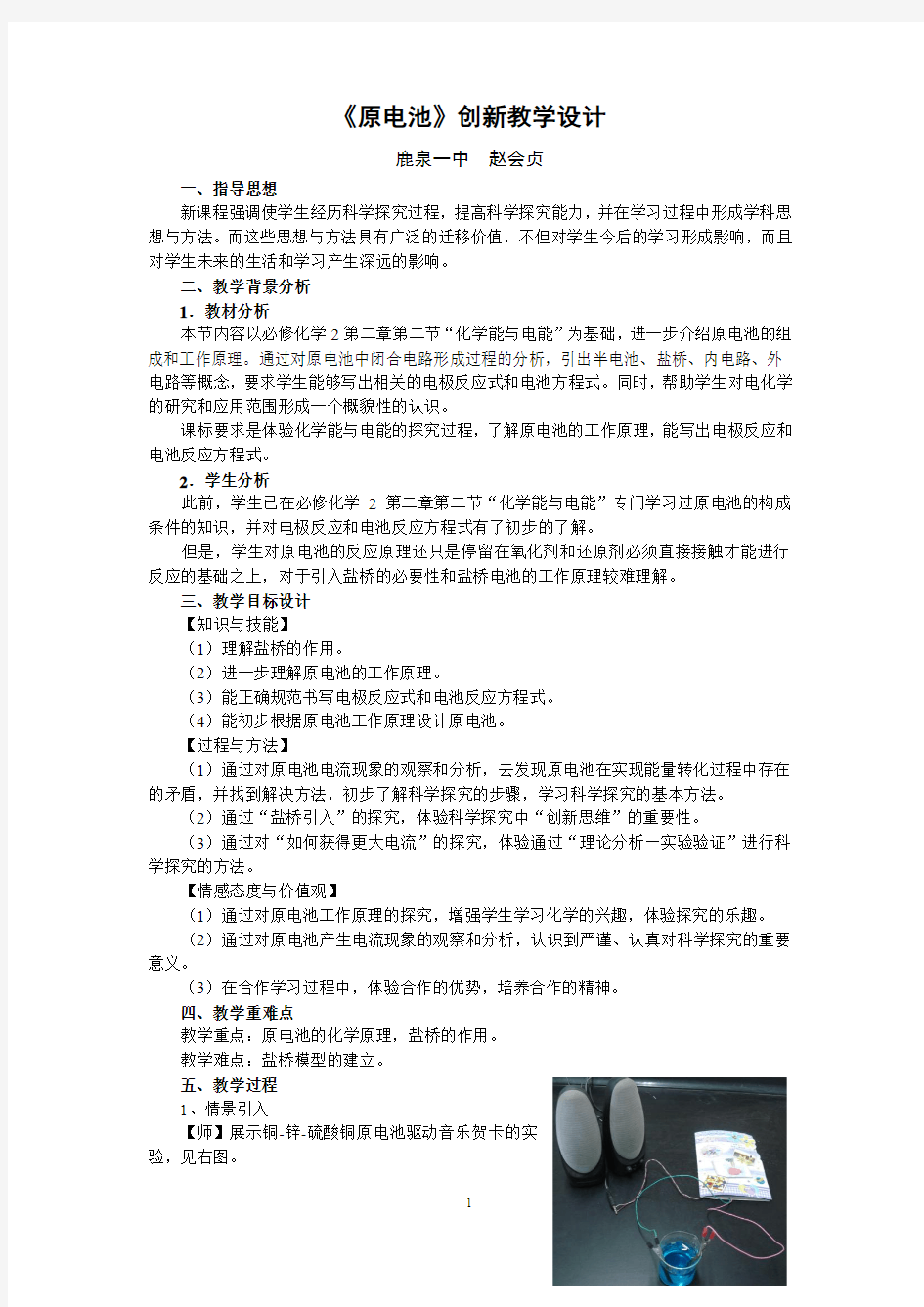

【师】展示铜-锌-硫酸铜原电池驱动音乐贺卡的实

验,见右图。

【生】聆听,描述。如“很难听”;“声音越来越小。”

【师】为什么没有聆听到美妙的音乐呢?试从物理学的角度给予解释。

【生】分析并回答。如“电流小,且越来越小。”

【师】本节课我们就来解决这两个问题:一、如何获得平稳持续的电流二、如何获得更大的电流让美妙动听的音乐再次响起。

【生】倾听,明确本节课的任务。

(设计意图:学生通过必修2的学习,已经知道原电池可以成功驱动小型用电器。在此通过学生们熟悉的铜-锌-硫酸铜原电池驱动音乐贺卡的实验,让学生在心理上产生强烈的反差,从而产生解决问题的欲望,激发学习的兴趣。

科学发现往往就是科学家抓住了别人没有注意的一个现象进行研究,在此也想告诉学生“拥有一双发现的眼睛是多么重要”。)

2、如何获得平稳持续的电流?

【师】要想“获得平稳持续的电流”首先得知道问题出在哪儿?

下面就请各组通过下面的实验,探究“电流越来越小的原因”。

幻灯片1:

实验探究一:电流越来越小的原因。

实验注意事项:

(1) 实验1中,要同时将Zn片和Cu片浸入CuSO4溶液中。

(2) 电极不要长时间浸在CuSO4溶液中,以免损坏灵敏电流计。

(3) 实验1后要及时更换Zn片、Cu片。

溶液中。

【生】小组合作进行实验探究,记录现象,分析原因。

【师】请各组展示探究结果。

【生】展示交流,达成共识。

由于锌片与硫酸铜溶液直接接触,难以避免溶液中有Cu2+在锌片表面析出,在负极(锌)

表面也构成了原电池,致使向外输出的电流减弱。当锌片表面完全被铜覆盖后,反应终止了,也就无电流产生。

【师】由此可以得出,电流越来越小的原因是由于还原剂Zn与氧化剂Cu2+直接接触,【生】倾听,思考。

(设计意图:让学生通过动手实验,亲自去寻找问题的答案,为引入盐桥原电池做准备。通过该环节的设置,训练学生的动手能力、合作意识和能力,体验“通过实验”,进行科学探究的方法。)

【师】因此要“获得平稳持续的电流”必须使两者分离。

【生】倾听,思考。

【师】通过动画演示引入盐桥原电池。

【生】带着疑问观看,思考。

【师】会成功吗?请大家拭目以待。展示盐桥原电池驱动音乐贺卡。

【生】观看。

【师】感觉如何?

【生】描述。“好听多了,声音大了,平稳了,持续时间长了。”

(设计意图:有利于帮助学生理解盐桥的作用。体验“创新思维”在科学探究中的意义。)

【师】从以下方面分析该原电池的工作原理。

幻灯片2:

Zn|ZnSO4||CuSO4|Cu原电池

(1)工作原理

①写出电极反应式和电池总反应式

。

②导线中电子的流动方向:从极流向极

③盐桥中离子的移动方向:K+向溶液移动,Cl—向溶液移动。

(2)盐桥的作用

①;②。

【生】完成思考题,小组交流。

【师】演示动画。

【生】观看动画,加深理解。

(设计意图:在活动的同时,顺其自然达成知识与技能目标(1)—(3)。)

3、如何获得更大的电流

【师】该原电池虽然提供了平稳持续的电流,但音乐还是不太优美。问题出在电流小。

【生】倾听。

【师】通过下面的探究实验,设计能产生更大电流的原电池。

幻灯片3:

实验探究二:依据原电池的反应原理和所给材料,设计能产生更大电流的原电池。

实验用品:铜片、锌片、镁条、0.5mol/L硫酸铜溶液、0.5mol/L硫酸溶液、0.5mol/L硫酸锌溶液、0.5mol/L硫酸镁溶液

说明:只设计方案,不做实验。

2020—2021学年苏教版高中化学化学反应原理专题2《化学反应速率与化学平衡》测试卷

专题2《化学反应速率与化学平衡》测试卷 一、单选题(共15小题) 1.一定条件下反应m A(g)+n B(g)p C(g)+q D(g)在一密闭容器中进行,测得平均反应速率v(C)=2v(B)。若反应达平衡后保持温度不变,增大体系压强时平衡不移动,则m、n、p、q的数值可以是() A. 2、6、3、5 B. 1、3、2、2 C. 3、1、2、2 D. 3、1、2、1 2.对于某一可逆反应,使用催化剂的作用在于() A.提高反应物的平衡转化率 B.同等程度改变正、逆反应速率 C.增大正反应速率,减小逆反应速率 D.改变平衡混合物的组成 3.下列说法错误的是() A. NH4NO3溶于水是自发过程 B.同一种物质气态时熵值最大,液态时次之,而固态时最小 C.借助于外力能自发进行的过程,其体系的能量趋向于从高能状态转变为低能状态 D.由能量判据(以焓变为基础)和熵判据组合而成的复合判据,更适合于所有的过程 4.在恒温恒容容器中发生反应2SO 2(g)+O2(g)2SO3(g),起始时SO2和O2分别为20 mol和10 mol,达到平衡时,SO2的转化率为80%。若从SO3开始进行反应,在相同的条件下,欲使平衡时各成分的体积分数与前者相同,则起始时SO3的物质的量及SO3的转化率分别为() A. 10 mol和10% B. 20 mol和20% C. 20 mol和40% D. 30 mol和80% 5.在一定的条件下,将10 mol H2和1 mol N2充入一密闭容器中,在适当条件下使其发生反应:N2+3H22NH3,达到平衡后。则H2的转化率可能是() A. 35% B. 30% C. 25% D. 75%

高中化学选修导学案:原子结构(人教版)

4月12日学科高中化学年级高二作者 课题1-1-1 原子结构(1)课时 1 课型新授【学习目标】 1.了解原子核外电子的运动状态 2.了解原子结构的构造原理 3.知道原子核外电子的能级分布,能用电子排布式表示常见元素(1~36号)原子核外电子的排布 【知识链接】 原子模型的发展史: 不同时期的原子结构模型: 古希腊原子论道尔顿原子模型(1803年)汤姆生原子模型(1904年) ___________________ (1911年)玻尔原子模型(1913年)_______ ___________(1926年) 【自主学习】 一、原子的诞生 ________是宇宙中最丰富的元素。地球上的元素大多数是________,非金属(包括稀有气体)仅有________种。 二、能层与能级 1.多电子原子的核外电子的能量是________的,按________________可以将电子分成不同的________,用符号___________________分别表示相应的1~7能层。各能层最多可容纳的电子数分别为________。 2.多电子的原子中,同一能层的电子,能量也可能________,还可以分成________。在第n能层中,能级符号的顺序是________。 能层… 符号… 电子离 核远近 电子能 量高低 能级… 最多容纳电子……

数 1.原子核外电子的每一个能层最多可容纳的电子数与能层的序数(n)间存在什么关系? 2.不同的能层分别有多少个能级,与能层的序数(n)间存在什么关系? 3.不同层中,符号相同的能级中所能容纳的最多电子数是否相同? 三、构造原理 即电子排布的能级顺序 1.比较同一能层的不同能级间的能量关系 2.比较不同能层的相同能级间的能量关系 3.是不是能层越高,能级的能量一定越高? 4.观察构造原理图示,原子核外电子排布应遵循的顺序是: 四、电子排布式 1.电子排布式表示方法:用数字在能级符号右上角表明该能级上的排布的电子数。

鲁科版化学反应原理第一章测试含复习资料

人教版选修4第一章《化学反应与能量》测试题 本试卷分第一部分(选择题)和第二部分(非选择题),满分100分,考试时间40分钟。 第一部分选择题(共50分) 一、选择题(每小题只有 ..1.个.选项符合题意,每小题5分,共30分。)1.下列反应属于吸热反应的是() A. C6H12O6(葡萄糖)+6O2 62+6H2O B. 332O C. 反应物的总能量大于生成物的总能量 D.破坏反应物全部化学键所需能量大于破坏生成物全部化学键所需能量2.下列说法正确的是() A.热化学方程式中,如果没有注明温度和压强,则表示反应热是在标准状况下测得的数据 B.升高温度或加入催化剂,可以改变化学反应的反应热 C.据能量守恒定律,反应物的总能量一定等于生成物的总能量 D.物质发生化学变化一定伴随着能量变化 3.已知热化学方程式: H2O(g)=H2(g) + 1/2O2(g) △H = +241.8/ H2(g)+ 1/2O2(g) =H2O(1) △H = -285.8/ 当1g液态水变为水蒸气时,其热量变化是() A.吸热88 B.吸热2.44 C.放热44 D.吸热44 4.已知:H2(g)+F2(g) 2(g) △H=-270,下列说法正确的是()A.1个氢气分子与1个氟气分子反应生成2个氟化氢分子放出270 B.1氢气与1氟气反应生成2液态氟化氢放出的热量小于270 C.在相同条件下,1氢气与1氟气的能量总和大于2氟化氢气体的能量D.2氟化氢气体分解成1的氢气和1的氟气放出270热量 5.在一定条件下A与B反应可生成C和D,其能量变化如图: 下列有关反应的说法正确的是() A.反应前后原子的种类和数目一定不变 B.反应前后分子的种类和数目一定改变 C.反应物的总能量E1与生成物的总能量E2一定相等 D.此反应一定有热量的变化 6.相同温度下,有下列三个热化学方程式: (1)2H2(l)2(g)2H2O(l)△H1= 1? 1 (2)2H2(g)2(g)2H2O(l)△H1= 2? 1 酶 - 1 - / 4

化学反应原理知识点归纳

化学反应原理知识点归 纳 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

专题一:化学反应与能量变化 一、反应热、焓变 1.反应热:化学反应过程中放出或吸收的热量,叫反应热。包括燃烧热和中和热。 电 离 : 注意: 水解 : 吸热反应的发生不一定需要 常见的吸热反应: 铵盐与碱的反应:如NH 4Cl 与Ba(OH)28H 2O 加热才能进行。 大多数的分解反应:CaCO 3== CaO + CO 2 生产水煤气:C + H 2O == CO+H 2 碳和二氧化碳的反应:C+CO 2=2CO 燃烧反应 金属与酸(或水)的反应 常见的放热反应: 酸碱中和反应 自发的氧化还原反应 CaO(Na 2O 、Na 2O 2)与水的反应 浓酸与强碱溶于水 2、焓变:在恒温恒压的条件下,化学反应过程中吸收或放出的热量称为反 应的焓变。 符号:用ΔH 表示 单位:kJ/mol 放热反应:ΔH= —QkJ/mol ;或ΔH<0 吸热反应:ΔH= +QkJ/mol ;或ΔH>0 3、反应热产生的原因: 宏观:反应物和生成物所具有的能量不同,ΔH=_____________________________ 微观:化学反应过程中化学键断裂吸收的能量与新化学键生成所放出的能量不同,ΔH=____________ 二、热化学方程式 1.热化学方程式的概念:能表示反应热的化学方程式,叫做热化学方程式。热化学方程式不仅表示了化学反应中的物质变化,也表明了化学反应中的能量变化。 2.书写热化学方程式时的注意点 (1)需注明ΔH 的“+”与“—”,“+”表示 ,“—”表示 ;比较ΔH 的大小时,要考虑ΔH 的正负。 (3)要注明反应物和生成物的状态:g 、 l 、s 、aq 注意: 放热反应不一定常温下就自发进行,可能需要加热或点燃条件。

江苏省高中化学知识点学案(必修2)

江苏省高中化学知识点学案(必修2) 复习材料 一、食品、药品与人体健康 1.提供能量与营养的食物 人类的生命活动需要的营养素有糖类、油脂、蛋白质、维生素、无机盐和水等六大类营养物质,能给人体提供能量的营养物质是糖类、油脂和蛋白质,它们在人体内的代谢和生理功能见下表: 营养物 质 食物来源代谢与功能 糖类葡萄糖:葡萄 等带有甜味的 水果、蜂蜜, 植物种子、叶 和动物血液 蔗糖:甘蔗和 甜菜 淀粉:植物种 子和块茎(大 米、马铃薯) 纤维素:干果、 鲜果、蔬菜等 糖类是生命的基础能源物质,提供人体所需的大部分能量。 葡萄糖容易被人体吸收并能直接为人体组织所利用;淀粉和蔗 糖必须在酶的催化下,先水解为葡萄糖,供人体组织的营养需 要: (C6H10O5)n(淀粉)+n H2O n C6H12O6(葡萄糖)。 葡萄糖在人体中的功能: ①氧化放能,C6H12O6+6O2→6CO2+6H2O; ②合成肝糖元,当血糖低于正常值时,再转变成葡萄糖补 充到血液中; ③合成肌糖元,供给肌肉运动时使用; ④转变成脂肪,储存在脂肪组织中。 纤维素在人体内不能水解为葡萄糖,不能作为人类的营养物质。它在人体内的作用:①刺激肠道蠕动和分泌消化液,有 助于食物消化和废物排出;②减少有害物质与肠黏膜的接触时 间;③预防便秘、痔疮和直肠癌;④降低胆固醇、防治糖尿病。 油脂猪、牛、羊等 家畜肉类和大 豆、花生等油 料作物的种子 油脂是人类的主要食物之一,是人体不可缺少的营养物质。 人体摄入油脂后,在酶的催化作用下水解为高级脂肪酸和甘 油,脂肪酸在人体内的主要功能有: ①氧化热量,1 g脂肪在体内氧化时放出约39.3 kJ的热量, 远高于糖类和蛋白质; ②合成人体所需的脂肪,存于脂肪细胞中(相当于“能量” 的储存); ③合成人体所需的其他化合物,如磷脂、固醇(细胞的主 要成分)等; ④促进发育、维持健康和参与胆固醇的代谢等。 蛋白质动物性蛋白 质,如鸡、鸭、 鱼、肉等 植物性蛋白 质,如谷类、 豆类、菌类、 蔬菜、水果等 人体摄入的蛋白质在酶的作用下发生水解,最终生成氨基酸。这些氨基酸被人体吸收后,一部分重新结合成人体所需的 各种蛋白质,包括激素和酶,满足各种生命活动的需要;另一 部分氨基酸发生氧化反应,释放能量,供给人体活动的需要。 另一方面,人体内各种组织蛋白质也不断地分解,生成尿素, 排出体外。高中生每天大约要摄取80~90 g蛋白质。 酶是一类特殊蛋白质,对于生物体内复杂的新陈代谢反应有很强的催化作用。

《选修4化学反应原理》焓变知识点总结

【 一、焓变、反应热 要点一:反应热(焓变)的概念及表示方法 化学反应过程中所释放或吸收的能量,都可以用热量来描述,叫做反应热,又称焓变,符号为ΔH,单位为kJ/mol,规定放热反应的ΔH为“—”,吸热反应的ΔH为“+”。 特别提醒: (1)描述此概念时,无论是用“反应热”、“焓变”或“ ΔH”表示,其后所用的数值必须带“+”或“—”。 (2)单位是kJ/mol,而不是kJ,热量的单位是kJ。 (3)在比较大小时,所带“+”“—”符号均参入比较。 要点二:放热反应和吸热反应 1.放热反应的ΔH为“—”或ΔH<0 ;吸热反应的ΔH为“+”或ΔH >0 ?H=E(生成物的总能量)-E(反应物的总能量) ?H=E(反应物的键能)-E(生成物的键能) 2.常见的放热反应和吸热反应 ①放热反应:活泼金属与水或酸的反应、酸碱中和反应、燃烧反应、多数化合反应。 ②吸热反应:多数的分解反应、氯化铵固体与氢氧化钡晶体的反应、水煤气的生成反应、炭与二氧化碳生成一氧化碳的反应 3.需要加热的反应,不一定是吸热反应;不需要加热的反应,不一定是放热反应 4.通过反应是放热还是吸热,可用来比较反应物和生成物的相对稳定性。 如C(石墨,s)C(金刚石,s)△H3= +1.9kJ/mol,该反应为吸热反应,金刚石的能量高,石墨比金属石稳定。 二、热化学方程式的书写 书写热化学方程式时,除了遵循化学方程式的书写要求外,还要注意以下几点: 1.反应物和生成物的聚集状态不同,反应热的数值和符号可能不同,因此必须注明反应物和生成物的聚集状态,用s、l、g分别表示固体、液体和气体,而不标“↓、↑”。 2.△H只能写在热化学方程式的右边,用空格隔开,△H值“—” 表示放热反应,△H值“+”表示吸热反应;单位为“kJ/mol”。 3.热化学方程式中各物质化学式前面的化学计量数仅表示该物质的物质的量,并不表示物质的分子数或原子数,因此,化学计量数可以是整数,也可以是分数。 4.△H的值要与热化学方程式中化学式前面的化学计量数相对应,如果化学计量数加倍,△H也要加倍。 5.正反应若为放热反应,则其逆反应必为吸热反应,二者△H的数值相等而符号相反。 三、燃烧热、中和热、能源 要点一:燃烧热、中和热及其异同

化学反应原理(苏教版

《化学反应原理》(苏教版选修) 专题3“溶液中的离子反应”教材分析 江苏省侯集高级中学高二化学组李德梓一、课程标准对本专题的要求

二、本专题教材结构 注:阴影为新增知识点。 三、教学参考对本专题的要求 【第一单元弱电解质的电离平衡】 (一)学习目标 1.了解强、弱电解质在水溶液中电离程度的差异及原因,了解强、弱电解质与物质结构的关系,在化学平衡概念的基础上理解电离平衡概念。 2.了解酸碱电离理论,能运用电离平衡原理解释弱电解质在水溶液中的电离情况,会书写电离方程式。 3.知道水的离子积常数,知道电离平衡常数与弱酸、弱碱的酸碱性强弱之间的关系。 4.通过活动与探究,学习科学探究的一般方法,培养提出问题、探究问题和解决问题的能力。 5.通过强、弱电解质概念的学习,掌握学习概念性知识的常用方法:归纳法和演绎法。 (二)课时建议 强电解质和弱电解质 1课时 弱电解质的电离平衡 1课时 常见的弱电解质 1课时 【第二单元溶液的酸碱性】 (一)学习目标 1.通过练习掌握pH的简单计算。 2.能够用pH试纸测定溶液的pH,初步学习pH计的使用。

3.通过阅读、查找资料等方法,认识pH的调制在工农业生产中的重要性。 4.学会使用滴定管,能进行酸碱中和滴定,并能绘制滴定过程中的pH变化曲线。 5.了解酸碱中和过程中pH的变化规律。 (二)课时建议 溶液的酸碱性 1课时 酸碱中和滴定 2课时 【第三单元盐类的水解】 (一)学习目标 1.理解盐类水解的实质,能解释强酸弱碱盐和强碱弱酸盐的水解。 2.能运用盐类水解的规律判断盐溶液的酸碱性,会书写盐类水解的离子方程式。 3.了解盐类水解在生产、生活中的应用。 4.能通过观察、实验、查阅资料等多种手段获取有关盐类水解的信息,并运用比较、分类、归纳、概括等方法得出盐类水解的规律,探究影响盐类水解的因素。 (二)课时建议 盐类的水解规律 2课时 影响盐类水解的因素 2课时 【第四单元沉淀溶解平衡】 (一)学习目标 1.了解难溶物在水中的溶解情况,认识沉淀溶解平衡的建立过程。 2.理解溶度积的概念,能用溶度积规则判断沉淀的产生、溶解。 3.了解沉淀溶解平衡在生产、生活中的应用(沉淀的生成和分步沉淀,沉淀的溶解和转化)。 (二)课时建议 沉淀溶解平衡 1课时 沉淀溶解平衡的应用 2课时 四、本专题的知识点与教学建议 【第一单元弱电解质的电离平衡】 第一部分“强电解质和弱电解质”从生活中常见的酸、碱入手,通过醋酸和盐酸酸性比较的活动探究,让学生认识强电解质和弱电解质电离程度的差别,学习实验方案的设计思路和方法,并以此探究结果为依据,介绍强、弱电解质的概念;对于强、弱电解质与化合物结构的关系,教学中只要将常见的化合物,如酸、碱、盐、氧化物等与电解质强弱建立联系即可;教学时可先复习电解质的有关知识,再引导学生分析水溶液中电解质间发生的反应,结合实例分析反应原理,提出假设,并设计实验方案验证假设。依据实验结果阐述强、弱电解质的定义以及区分强、弱电解质的方法。教师还可以从化学键的角度分析强、弱电解质的电离程度与结构的关系,进一步明确离子化合物、共价化合物中常见的强电解质和弱电解质。充分利用教材中图3—2和图3—3分别展示了HCl和醋酸在水中的电离示意图,学生在比较的基础上可以发现两者电离的主要差别,HCl在水中是完全电离,而醋酸在水中只有部分电离。通过直观的方法说明微观过程。通过活动与探究,学习科学探究的一般方法,培养提出问题、探究问题和解决问题的能力。 第二部分“弱电解质的电离平衡”通过讨论醋酸分子与水分子作用的过程,引导学生运用化学平衡理论分析和解决问题,使学生认识弱电解质在水溶液中的电离平衡过程,进而讨论电离平衡的平衡状态、电离平衡常数;充分利用教材中图3-4和图3-6分别用比例模型表示了醋酸分子和水分子发生电离的过程,可以增进学生对弱电解质电离过程的理解。通过直观的方法说明微观过程。充分发挥化学平衡理论对电离平衡学习的促进作用。教材在第60页设置“交流与讨论”,引导学生运用化学平衡原理分析电离平衡过程,促使学生认识到电离平衡是一种特殊的化学平衡,加深对电离

高中化学选修四化学反应原理精品学案第一章 第三节

第三节 化学反应热的计算 [学习目标定位] 1.知道盖斯定律的内容,能用盖斯定律进行有关反应热的简单计算。2.学会有关反应热计算的方法技巧,进一步提高化学计算的能力。 一 盖斯定律 1.在化学科学研究中,常常需要通过实验测定物质在发生化学反应的反应热。但是某些反应的反应热,由于种种原因不能直接测得,只能通过化学计算的方式间接地获得。通过大量实验证明,不管化学反应是一步完成或分几步完成,其反应热是相同的。换句话说,化学反应的反应热只与反应体系的始态和终态有关,而与反应的途径无关,这就是盖斯定律。 2.从能量守恒定律理解盖斯定律 从S →L ,ΔH 1<0,体系放出热量; 从L →S ,ΔH 2>0,体系吸收热量。 根据能量守恒,ΔH 1+ΔH 2=0。 3.根据以下两个反应: C(s)+O 2(g)===CO 2(g) ΔH 1=-393.5 kJ·mol - 1 CO(g)+12 O 2(g)===CO 2(g) ΔH 2=-283.0 kJ·mol - 1 根据盖斯定律,设计合理的途径,计算出C(s)+1 2 O 2(g)===CO(g)的反应热ΔH 。 【试题参考答案】根据所给的两个方程式,反应C(s)+O 2(g)===CO 2(g)可设计为如下途径: ΔH 1=ΔH +ΔH 2 ΔH =ΔH 1-ΔH 2 =-393.5 kJ·mol - 1-(-283.0 kJ·mol - 1) =-110.5 kJ·mol -1。 4.盖斯定律的应用除了“虚拟路径”法外,还有热化学方程式“加合”法,该方法简单易行,便于掌握。试根据上题中的两个热化学方程式,利用“加合”法求C(s)+1 2O 2(g)===CO(g) 的ΔH 。 【试题参考答案】C(s)+O 2(g)===CO 2(g) ΔH 1=-393.5 kJ·mol - 1

【化学】鲁科版选修4《化学反应原理》教案:2.3《化学反应的速率》(第1课时)

第3节化学反应的速率 知识与技能:使学生知道化学反应速率的定量表示方法,并初步了解测定某些化学反应的速率的实验方法;使学生进一步了解浓度、温度、压强、催化剂对化学反应速率的影响,认识其一般规律;使学生知道活化能的概念及其对化学反应速率的影响。 过程与方法:通过对“化学反应速率的表示方法”的探究,让学生体验如何进行定量实验的设计、如何完成实验数据的记录及处理等,提高他们利用定量实验研究问题的能力;通过对浓度、温度、催化剂对化学反应速率的影响等问题的研讨,培养学生分析、处理数据并从中获取信息的能力。 情感态度与价值观:通过催化剂实际应用的事例,使学生认识催化剂在生产、生活和科学研究领域中的重大作用。 教学重点:化学反应速率的表示方法和浓度、温度、催化剂等外界条件对化学反应速率的影响。 教学难点:化学反应速率的表示方法和浓度、温度、催化剂等外界条件对化学反应速率的影响。 课时安排:共四课时 教学内容: 第一课时 【引入新课】通过课本上的例子说明一个化学反应是否具有利用价值不仅决定于它是否有可能发生以及反应进行的程度,还决定于化学反应速率的快慢。要想有效地控制化学反应,必须要了解化学反应是怎样进行的,并能定量分析浓度、温度、催化剂等反应条件对化学反应速率的影响程度。今天这节课我们主要学习一下化学反应速率的表示方法,下节课我们学习影响化学反应速率的因素。 【板书】第3节化学反应的速率 【思考1】影响化学反应速率的因素有哪些? 【回答】浓度、温度、压强、催化剂、反应物间的接触面积 【思考2】如何比较化学反应的速率 【学生】反应物消耗的快慢或生成物增加的快慢 【思考3】如何定量描述化学反应的速率 【活动?探究】学生阅读P55 【投影】实验的图片。 【思考1】实验中化学反应速率可用哪些方法表示? 【学生】单位时间内盐酸溶液或氯化镁的浓度变化;单位时间内镁的质量变化; 单位时间内镁的物质的量的变化。 【思考2】若用单位时间内盐酸浓度的减小或氯化镁浓度的增大来表示该化学反应的速率,需要哪些数据呢?二者在数值上相等吗?为什么? 【学生】需要准确量取盐酸的体积,并利用关系式计算出反应中消耗的氯化氢或生成的氯化

高中化学 选修四知识结构

高中化学.选修四化学反应原理 目录(人教版) 第一章 化学反应与能量 第一节化学反应与能量的变化 第二节燃烧热能源 第三节化学反应热的计算 第二章 化学反应速率和化学平衡 第一节化学反应速率 第二节影响化学反应速率的因素 第三节化学平衡 第四节化学反应进行的方向 第三章 水溶液中的离子平衡 第一节弱电解质的电离 第二节水的电离和溶液的酸碱性 第三节盐类的水解 第四节难容电解质的溶解平衡 第四章 电化学基础 第一节原电池 第二节化学电源 第三节电解池 第四节金属的电化学腐蚀与防护 第一章化学反应与能量 一、反应热 (1)化学反应中的能量变化 任何一个化学反应,反应物所具有的总能量与生成物所具有的总能量总不会相等.因此,在新物质产生的同 时(即化学反应中)总是伴随着能量的变化.其表现形式是化学能与热能、光能、电能等之间进行转变.但以化学能与热能之间的转变最为常见.

化学反应的本质是旧化学键断裂,新化学键生成的过程,在破坏旧化学键时,需要能量来克服原子间的相互吸引,在形成新化学键时,由于原子间的相互吸引而放出能量.由于需要的能量和放出的能量常常并不相等,因此总体上来看,一个化学反应的进行,往往需要向外界释放出能量,或从外界吸收一定的能量. 化学反应释放出的能量是当今世界上最重要的能源之一.如化石燃料(煤、石油、天然气)的燃烧. (2)反应热 ①反应热 在化学反应过程中放出或吸收的热量,通常叫做反应热.反应热用符号△H 表示,单位一般采用kJ/mol . (ΔH 与Q 相反 Q 大于0表示放热Q 小于0表示吸热) . ②放热反应和吸热反应 放出热量的化学反应叫做放热反应,△H 为负值.例如: )g (CO )g (O )s (C 22====+;△H =-mol 吸收热量的化学反应叫做吸热反应,△H 为正值.例如: )g (H )g (CO )g (O H )s (C 22+====+;△H =+mol (3).反应热的表示方法: 反应热用ΔH 表示,其实是从体系的角度分析的。 放热反应:体系 环境,体系将能量释放给环境,体系的能量降低,因此,放热反应的 ΔH <0,为“-” 吸热反应:环境 体系,体系吸收了环境的能量,体系的能量升高,因此, 吸热反应的ΔH >0,为“+” (4).反应热与化学键键能的关系 反应热等于反应物分子化学键断裂时所吸收的总能量与生成物分子化学键形成时所释放的总能量 之差。 即ΔH = E 反应物分子化学键总键能 -E 生成物分子化学键总键能 当化学反应中断裂旧的化学键所需要吸收的能量小于生成新的化学键所放出的能量时,则发生放热反应.反之, 发生吸热反应. 能量 能量

威海二中高二化学 化学反应原理 导学案:反应方向导学案

第二章第一节化学反应的方向(2010.3.19) 主备人:吴珍丽、徐加涛参与人员:高二化学组全体教师 学习目标: 知识与技能要求:了解焓变和熵变对化学反应方向的影响不是孤立的,而是相互关联的,能通过关系式△H-T△S由给定的△S数据定量判断反应的方向;了解熵变的概念,知道化学反应存在熵变。 过程与方法要求:培养自己分析数据并获得结论的能力。 情感态度与价值观:通过本节课的学习,进一步接触热力学理论,从而进一步了解热力学理论研究的重要意义。 学习重、难点:根据△H-T△S及给定数据判断反应方向。 【预习准备】 焓变与反应热的关系 ①△H =____________________________________ ②△H > 0 表示____________反应;△H < 0表示____________反应。如下图所示 【预习回顾】写出以下反应的热化学方程式: 1、常温、常压下含20gNaOH的溶液与盐酸完全反应放出28.65KJ的热量。 2、常温、常压下1mol的氢氧化亚铁在空气中完全氧化释放出约111KJ的热量。 3、常温、常压下1mol碳酸氢铵固体与醋酸溶液反应生成二氧化碳气体,吸收约37.30KJ 的热量。 4、1200K时,1mol的碳酸钙分解吸收178.2KJ的热量。 【学案导学】

【知识支持】自发过程:(阅读教材P35小字部分)你能找出一些属于自发过程的例子吗? .................一、反应焓变与反应方向 【合作探究一】 1、“预习回顾”中四个反应是否都可以自发进行? 2、有人认为:放热反应可以自发进行,吸热反应不能自发进行,你同意这种观点吗? 你认为反应焓变与反应方向的关系? 【预习体验1】 下列结论中正确的是() A、自发反应一定是放热反应 B、自发反应一定是吸热反应 C、有的吸热反应也能自发进行 D、吸热反应不能自发进行 二、反应熵变与反应方向 【合作探究二】 1、NH4NO3(s) 、NaOH(s)、 NaC1(s)和蔗糖都能溶于水,它们溶解过程的热效应如何? 2、上述固体的溶解过程都是自发过程,它们的溶解过程与焓变有关吗? 3、固体溶解过程中的共同特点是什么?是什么因素决定它们的溶解能自发进行? 1、熵:描述体系的,符号___________。 【思考】 ①在同一条件下,不同物质的熵。 ②同一物质的熵与聚集状态关。如对同一物质来说,S(g) S(l) S(s)

鲁科版化学反应原理期末测试题

高二上学期教学检测题化学 第Ⅰ卷(选择题,共47分) 一、选择题(每题只有一项符合题意,每题2分,共14分) 1.下列物质中属于弱电解质的是() A.NH3B.BaSO4 C.CH3COOH D.CH3COONH4 2.下列溶液中导电性最强的是() A.5L 0.1mol / L NH3·H2O B.5L 0.1mol / L 盐酸 C.0.1L 0.1mol / L H3PO4溶液 D.0.1L 0.1mol / L Ba(OH)2溶液 3.能使水的电离平衡右移,且水溶液显酸性的微粒是( ) A.Al3+B.OH- C.H+D.HCO3- 4.已知:(1)Zn(s)+ 1/2O2(g)= ZnO(s),ΔH = -350 kJ·mol-1, (2)2Ag(s) + 1/2O2(g)= Ag2O(s),ΔH = -25 kJ·mol-1,则Zn(s)+ Ag2O(s) = ZnO(s) + 2Ag(s)的ΔH等于() A.-375 kJ·mol-1B.-325 kJ·mol-1 C.+375 kJ·mol-1D.+325 kJ·mol-1 5.下列有关问题,与盐的水解有关的是() ①NH4Cl与ZnCl2溶液可作焊接金属中的除锈剂②用NaHCO3与Al2(SO4)3两种溶 液可作泡沫灭火剂③草木灰与铵态氮肥不能混合施用④实验室盛放碳酸钠溶液的试剂瓶不能用磨口玻璃塞⑤Al2S3不能通过溶液中的反应制取 A.①②③B.②③④C.①④⑤D.①②③④⑤ 6.下列各组离子在溶液中能大量共存的是() A.Al3+、Na+、HCO3-、[Al(OH)4]- B.Ca2+、HCO3-、Cl-、K+

化学选修化学反应原理知识点总结

化学选修化学反应原理 知识点总结 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

《化学反应原理》知识点总结 第一章:化学反应与能量变化 1、反应热与焓变:△H=H(产物)-H(反应物) 2、反应热与物质能量的关系 3 4 ①多数的分解反应 ② 2NH 4Cl(s)+Ba(OH)2·8H 2O(s)=BaCl 2+2NH 3+10H 2O ③ C(s)+ H 2O(g) 高温 CO+H 2 ④CO 2+ C 高温 2 CO 5、反应条件与吸热、放热的关系: 反应是吸热还是放热与反应的条件没有必然的联系,而取决与 反应物和产物具有的总能量(或焓)的相对大小。 6、书写热化学方程式除了遵循书写化学方程式的要求外,还应注意以下几点: ①放热反应△H 为“-”,吸热反应△H 为“+”,△H 的单位为kJ/mol ②反应热△H 与测定条件(温度、压强等)有关,因此应注意△H 的测定条件;绝大多数化学反应的△H 是在298K 、101Pa 下测定的,可不注明温度和压强。 ③热化学方程式中各物质化学式前面的系数仅表示该物质的物质的量,并不表示物质的分子或原子数,因此化学计量数可以是分数或小数。必须注明物质的聚集状态,热化学方程式是表示反 应已完成的数量,所以方程式中化学式前面的计量数必须与△H 相对应;当反应逆向进行时,反应热数值相等,符号相反。 7、利用盖斯定律进行简单的计算 8、电极反应的书写: 活性电极:电极本身失电子 ⑴电解:阳极:(与电源的正极相连)发生氧化反应 惰性电极:溶液中阴离子失电子 (放电顺序:I ->Br ->Cl ->OH - ) 阴极:(与电源的负极相连)发生还原反应,溶液中的阳离子得电子 (放电顺序:Ag +>Cu 2+>H +) 能量 反应物的总能量 生成物的总能量 反应过程 总能量 总能量

高中化学反应原理知识点苏教版

第一章化学反应与能量 第一单元化学反应中的热效应 一、焓变反应热 1.反应热:一定条件下,一定物质的量的反应物之间完全反应所放出或吸收的热量 2.焓变(ΔH)的意义:在恒压条件下进行的化学反应的热效应 (1).符号:△H (2).单位:kJ/mol 3.产生原因:化学键断裂——吸热化学键形成——放热 放出热量的化学反应。 (放热>吸热) △H 为“-”或△H <0 吸收热量的化学反应。(吸热>放热)△H 为“+”或△H >0 ☆常见的放热反应:①所有的燃烧反应②酸碱中和反应 ③大多数的化合反应④金属与酸的反应 ⑤生石灰和水反应⑥浓硫酸稀释、氢氧化钠固体溶解等 ☆常见的吸热反应:①晶体Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl ②大多数的分解反应 ③以H2、CO、C为还原剂的氧化还原反应④铵盐溶解等 二、热化学方程式 书写化学方程式注意要点:①热化学方程式必须标出能量变化。 ②热化学方程式中必须标明反应物和生成物的聚集状态 (g,l,s分别表示固态,液态,气态,水溶液中溶质用aq表示) ③热化学反应方程式要指明反应时的温度和压强。 ④热化学方程式中的化学计量数可以是整数,也可以是分数 ⑤各物质系数加倍,△H加倍;反应逆向进行,△H改变符号,数值不变 三、燃烧热 1.概念:25 ℃,101 kPa时,1 mol纯物质完全燃烧生成稳定的化合物时所放出的热量。燃烧热的单位用kJ/mol 表示。 ※注意以下几点: ①研究条件:101 kPa;②反应程度:完全燃烧,产物是稳定的氧化物。 ③燃烧物的物质的量:1 mol;④研究内容:放出的热量。(ΔH<0,单位kJ/mol) 四、中和热 1.概念:在稀溶液中,酸跟碱发生中和反应而生成1mol H2O,这时的反应热叫中和热。 2.强酸与强碱的中和反应其实质是H+和OH-反应,其热化学方程式为: H+(aq) +OH-(aq) =H2O(l) ΔH=-57.3kJ/mol 3.弱酸或弱碱电离要吸收热量,所以它们参加中和反应时的中和热小于57.3 kJ/mol。 4.中和热的测定实验 五、盖斯定律 1.内容:化学反应的反应热只与反应的始态(各反应物)和终态(各生成物)有关,而与具体反应进行的途径无关,如果一个反应可以分几步进行,则各分步反应的反应热之和与该反应一步完成的反应热是相同的。 第二单元化学能与电能的转化 原电池: 1、概念:化学能转化为电能的装置叫做原电池_______ 2、组成条件:①两个活泼性不同的电极②电解质溶液③电极用导线相连并插入电解液构成闭合回路 3、电子流向:外电路:负极——导线——正极 内电路:盐桥中阴离子移向负极的电解质溶液,盐桥中阳离子移向正极的电解质溶液。 4、电极反应:以锌铜原电池为例: 负极:氧化反应:Zn-2e=Zn2+(较活泼金属) 正极:还原反应:2H++2e=H2↑(较不活泼金属) 总反应式:Zn+2H+=Zn2++H2↑

2019届高三化学第二轮复习化学反应原理9学案含答案

2019届高三第二轮复习——反应原理9 班级______________姓名________________学号__________________ Ⅰ学习目标及重难点: 一.惰性电极且主线元素价态不变的电化学过程 【例1】【2018新课标1卷】焦亚硫酸钠(Na2S2O5)在医药、橡胶、印染、食品等方面应用广泛。回答下列问题: (3)制备Na2S2O5也可采用三室膜电解技术,装置如图所示,其中SO2碱吸收液中含有NaHSO3和Na2SO3。阳极的电极反应式为_____________。电解后,__________室的NaHSO3浓度增加。将该室溶液进行结晶脱水,可得到Na2S2O5。 【变式1-1】次磷酸(H3PO2)是一种精细化工产品,具有较强还原性,回答下列问题: (4)H3PO2也可以通过电解的方法制备。工作原理如图所示(阳 膜和阴膜分别只允许阳离子、阴离子通过): ①写出阳极的电极反应式 ②分析产品室可得到H3PO2的原因 ③早期采用“三室电渗析法”制备H3PO2: 将“四室电渗析法”中阳极室的稀硫酸用H3PO2稀溶液代替,并撤去阳极室与产品室之间的阳膜,从而合并了阳极室与产品室,其缺点是杂质。该杂质产生的原因是: 【变式1-2】【2017天津】某混合物浆液含Al(OH)3、MnO2和少量Na2CrO4。考虑到胶体的吸附作用使Na2CrO4不易完全被水浸出,某研究小组利用设计的电解分离装置(如图所示),使浆液分离成固体混合物和含铬元素溶液,并回收利用。回答Ⅰ和Ⅱ中的问题。 (4)用惰性电极电解时,CrO2-4能从浆液中分离出来的原因是 _________,分离后含铬元素的粒子是_______;阴极室生成的物 质为____________(写化学式)。 二.惰性电极且主线元素价态变化的电化学过程 【例2】【2018新课标3卷】KIO3是一种重要的无机化合

2019高考化学一轮复习 化学反应原理在物质制备中的调控作用学案(含解析)

化学反应原理在物质制备中的调控作用 李仕才 基础知识梳理: 1.化学反应方向的判定 (1)自发反应 在一定条件下无需外界帮助就能自发进行的反应称为自发反应。 (2)熵和熵变的含义 ①熵的含义 熵是衡量一个体系混乱度的物理量。用符号S表示。同一条件下,不同物质有不同的熵值,同一物质在不同状态下熵值也不同,一般规律是S(g)>S(l)>S(s)。 ②熵变的含义 熵变是反应前后体系熵的变化,用ΔS表示,化学反应的ΔS越大,越有利于反应自发进行。 (3)判断化学反应方向的判据 ΔG=ΔH-TΔS ΔG<0时,反应能自发进行; ΔG=0时,反应达到平衡状态; ΔG>0时,反应不能自发进行。 2.化工生产适宜条件选择的一般原则 (1)从化学反应速率分析,既不能过快,又不能太慢。 (2)从化学平衡移动分析,既要注意外界条件对速率和平衡影响的一致性,又要注意二者影响的矛盾性。 (3)从原料的利用率分析,增加易得廉价原料,提高难得高价原料的利用率,从而降低生产成本。 (4)从实际生产能力分析,如设备承受高温、高压能力等。 (5)注意催化剂的活性对温度的限制。 3.平衡类问题需综合考虑的几个方面 (1)原料的来源、除杂,尤其考虑杂质对平衡的影响。 (2)原料的循环利用。 (3)产物的污染处理。 (4)产物的酸碱性对反应的影响。 (5)气体产物的压强对平衡造成的影响。 (6)改变外界条件对多平衡体系的影响。

专题训练 1.(2017·四川资阳诊断)无机盐储氢是目前科学家正在研究的储氢新技术,其原理如下: NaHCO 3(s)+H 2(g)?????????Pd 或PdO 70 ℃,0.1 MPa HCOONa(s)+H 2O(l) 在2 L 恒容密闭容器中加入足量碳酸氢钠固体并充入一定量的H 2(g),在上述条件下发生反应,体系中H 2的物质的量与反应时间的关系如表所示: 下列推断正确的是( ) A .当容器内气体的相对分子质量不再变化时,反应达到平衡状态 B .0~4 min 内H 2的平均反应速率v (H 2)=0.2 mol·L -1 ·min -1 C .若温度不变,平衡后再充入2 mol H 2,达到新平衡时c (H 2)=0.4 mol·L -1 D .若保持温度不变,平衡后再充入少量H 2,H 2的转化率减小 答案 C 3.(2018·武汉高三模拟)化学反应原理在科研和生产中有广泛应用。 (1)利用“化学蒸气转移法”制备TaS 2晶体,发生如下反应: TaS 2(s)+2I 2(g) TaI 4(g)+S 2(g) ΔH >0(Ⅰ) 如下图所示,反应(Ⅰ)在石英真空管中进行,先在温度为T 2的一端放入未提纯的TaS 2粉末和少量I 2(g),一段时间后,在温度为T 1的一端得到了纯净TaS 2晶体,则温度T 1________(填“>”“<”或“=”)T 2。上述反应体系中循环使用的物质是________。 (2)CO 可用于合成甲醇,反应方程式为CO(g)+2H 2(g)??CH 3OH(g)。CO 在不同温度下的平衡转化率与压强的关系如下图所示。该反应ΔH ________(填“>”或“<”)0。实际生产条件控制在250 ℃、1.3×104 kPa 左右,选择此压强的理由是___________________________ ______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________。

鲁科版化学反应原理 知识点总结材料

选修4 化学反应原理 第一章化学反应与能量转化 §1.1化学反应的热效应 一、焓变、反应热 要点一:反应热(焓变)的概念及表示方法 化学反应过程中所释放或吸收的能量,都可以用热量来描述,叫做反应热,又称焓变,符号为ΔH,单位为kJ/mol,规定放热反应的ΔH为“—”,吸热反应的ΔH为“+”。 特别提醒:(1)描述此概念时,无论是用“反应热”、“焓变”或“ ΔH”表示,其后所用的数值必须带“+”或“—”。 (2)单位是kJ/mol,而不是kJ,热量的单位是kJ。 (3)在比较大小时,所带“+”“—”符号均参入比较。 要点二:放热反应和吸热反应 1.放热反应的ΔH为“—”或ΔH<0 ;吸热反应的ΔH为“+”或ΔH >0 ?H=E(生成物的总能量)-E(反应物的总能量) ?H=E(反应物的键能)- E(生成物的键能) 2.常见的放热反应和吸热反应 ①放热反应:活泼金属与水或酸的反应、酸碱中和反应、燃烧反应、多数化合反应。 ②吸热反应:多数的分解反应、氯化铵固体与氢氧化钡晶体的反应、水煤气的生成反应、炭与二氧化碳生成一氧化碳的反应 3.需要加热的反应,不一定是吸热反应;不需要加热的反应,不一定是放热反应 4.通过反应是放热还是吸热,可用来比较反应物和生成物的相对稳定性。 如C(石墨,s) C(金刚石,s)△H3= +1.9kJ/mol,该反应为吸热反应,金刚石的能量高,石墨比金属石稳定。 二、热化学方程式的书写 书写热化学方程式时,除了遵循化学方程式的书写要求外,还要注意以下几点: 1.反应物和生成物的聚集状态不同,反应热的数值和符号可能不同,因此必须注明反应物和生成物的聚集状态,用s、l、g分别表示固体、液体和气体,而不标“↓、↑”。 2.△H只能写在热化学方程式的右边,用空格隔开,△H值“—” 表示放热反应,△H值“+”表示吸热反应;单位为“kJ/mol”。 3.热化学方程式中各物质化学式前面的化学计量数仅表示该物质的物质的量,并不表示物质的分子数或原子数,因此,化学计量数可以是整数,也可以是分数。 4.△H的值要与热化学方程式中化学式前面的化学计量数相对应,如果化学计量数加倍,△H也要加倍。5.正反应若为放热反应,则其逆反应必为吸热反应,二者△H的数值相等而符号相反。 三、燃烧热、中和热、能源 要点一:燃烧热、中和热及其异同

高中化学选修化学反应原理知识点梳理

化学反应原理 第一章化学反应与能量 第一节化学反应与能量的变化 第二节燃烧热能源 第三节化学反应热的计算 归纳与整理 第二章化学反应速率和化学平衡 第一节化学反应速率 第二节影响化学反应速率的因素第二节影响化学反应速率的因素 第三节化学平衡 第四节化学反应进行的方向 归纳与整理 第三章水溶液中的离子平衡 第一节弱电解质的电离 第二节水的电离和溶液的酸碱性 第三节盐类的水解 第四节难溶电解质的溶解平衡 归纳与整理 第四章电化学基础 第一节原电池 第二节化学电源 第三节电解池 第四节金属的电化学腐蚀与防护 归纳与整理 化学选修4化学反应与原理 章节知识点梳理 第一章化学反应与能量 一、焓变反应热 1.反应热:一定条件下,一定物质的量的反应物之间完全反应所放出或吸收的热量 2.焓变(ΔH)的意义:在恒压条件下进行的化学反应的热效应(1).符号:△H(2).单位:kJ/mol 3.产生原因:化学键断裂——吸热化学键形成——放热 放出热量的化学反应。(放热>吸热) △H 为“-”或△H <0 吸收热量的化学反应。(吸热>放热)△H 为“+”或△H >0 ☆常见的放热反应:①所有的燃烧反应②酸碱中和反应 ③大多数的化合反应④金属与酸的反应 ⑤生石灰和水反应⑥浓硫酸稀释、氢氧化钠固体溶解等☆常见的吸热反应:①晶体Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl ②大多数的分解反应 ③以H2、CO、C为还原剂的氧化还原反应④铵盐溶解等 二、热化学方程式 书写化学方程式注意要点:

①热化学方程式必须标出能量变化。 ②热化学方程式中必须标明反应物和生成物的聚集状态(g,l,s分别表示固态,液态,气态,水溶液中溶质用aq表示) ③热化学反应方程式要指明反应时的温度和压强。 ④热化学方程式中的化学计量数可以是整数,也可以是分数 ⑤各物质系数加倍,△H加倍;反应逆向进行,△H改变符号,数值不变 三、燃烧热 1.概念:25 ℃,101 kPa时,1 mol纯物质完全燃烧生成稳定的化合物时所放出的热量。燃烧热的单位用kJ/mol表示。 ※注意以下几点: ①研究条件:101 kPa ②反应程度:完全燃烧,产物是稳定的氧化物。 ③燃烧物的物质的量:1 mol ④研究内容:放出的热量。(ΔH<0,单位kJ/mol) 四、中和热 1.概念:在稀溶液中,酸跟碱发生中和反应而生成1mol H2O,这时的反应热叫中和热。 2.强酸与强碱的中和反应其实质是H+和OH-反应,其热化学方程式为: H+(aq) +OH-(aq) =H2O(l) ΔH=-57.3kJ/mol 3.弱酸或弱碱电离要吸收热量,所以它们参加中和反应时的中和热小于57.3kJ/mol。 4.中和热的测定实验 五、盖斯定律 1.内容:化学反应的反应热只与反应的始态(各反应物)和终态(各生成物)有关,而与具体反应进行的途径无关,如果一个反应可以分几步进行,则各分步反应的反应热之和与该反应一步完成的反应热是相同的。 第二章化学反应速率和化学平衡 一、化学反应速率 1. 化学反应速率(v) ⑴定义:用来衡量化学反应的快慢,单位时间内反应物或生成物的物质的量的变化 ⑵表示方法:单位时间内反应浓度的减少或生成物浓度的增加来表示 ⑶计算公式:v=Δc/Δt(υ:平均速率,Δc:浓度变化,Δt:时间)单位:mol/(L·s) ⑷影响因素: ①决定因素(内因):反应物的性质(决定因素) ②条件因素(外因):反应所处的条件 2.