力学之美

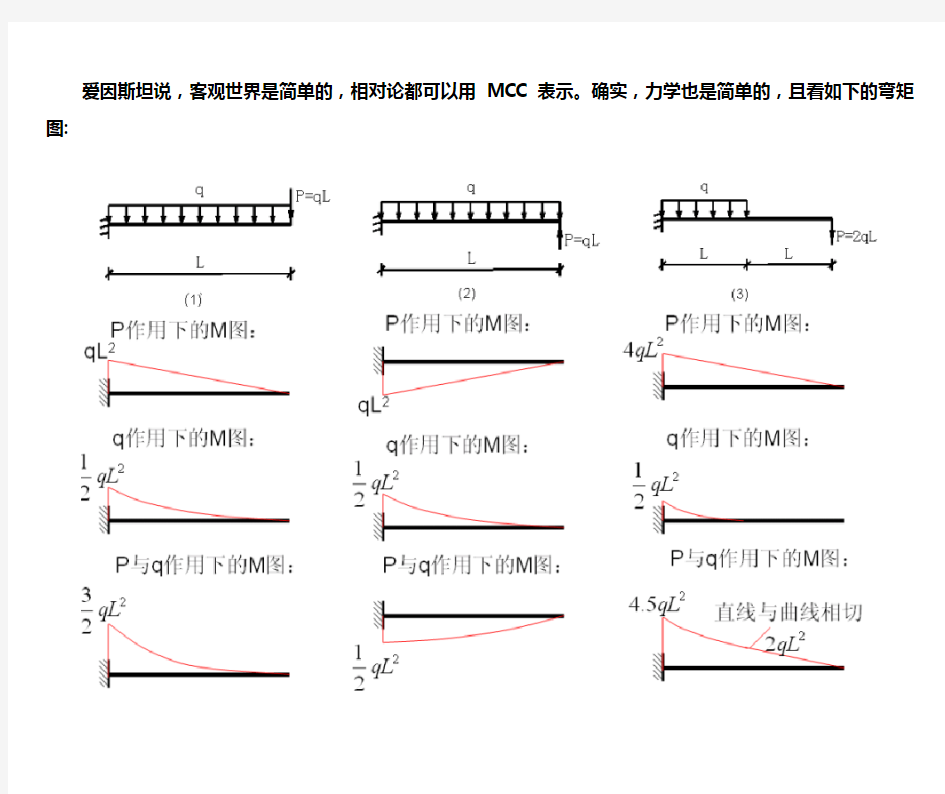

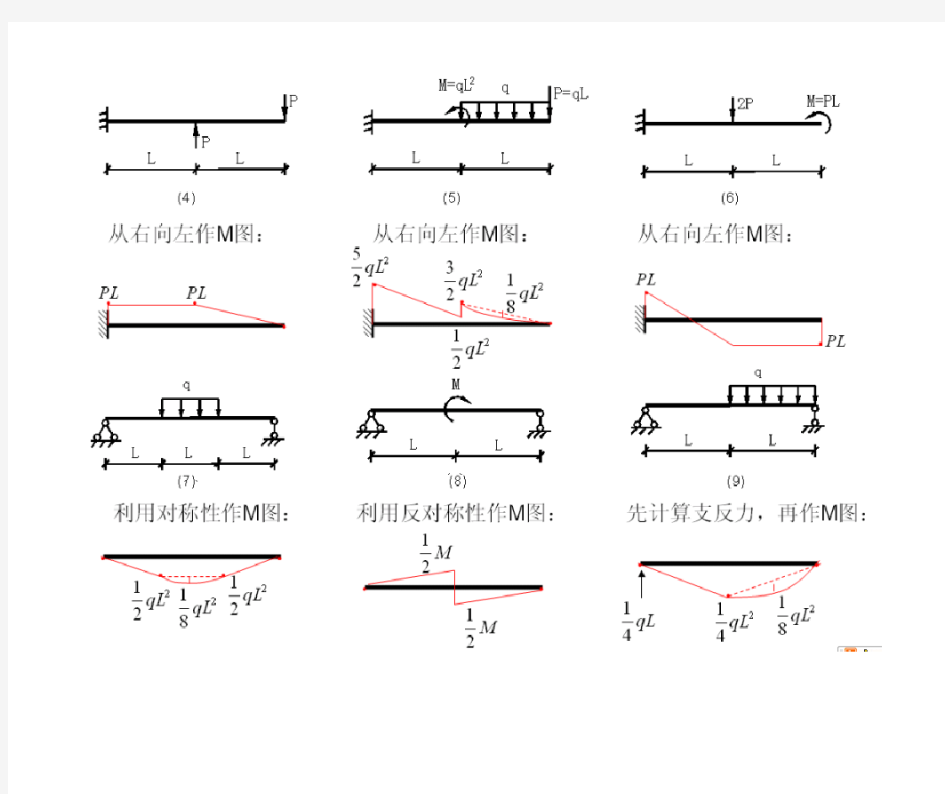

爱因斯坦说,客观世界是简单的,相对论都可以用MCC表示。确实,力学也是简单的,且看如下的弯矩图:

力学与美学的完美结合,成就中国建筑

力学与美学的完美结合,成就中国建筑 举世研究中国传统建筑的学者,他们差不多都极力称赞中国建筑结构和构造上的力学和美学相结合的原则。这个原则和现代建筑的功能主义“实用就是美”的理论大体上是相吻合的。同意这种主张的建筑师们自然就不会忽略历史上所出现过的先例。 木结构本身 为什么中国建筑长期坚持着这样的一个原则呢?有人说这是基于古代对建筑设计问题的一种见解,有人说是由于有标准制式的规定。其实,主因是在于木结构的本身,因为在构造上,木材是不宜于置于完全密封的状态下的。假如,我们将木料埋入泥土或者砖石之中,或者用其他的构造将它们遮盖和包藏起来,结果其中的木材就十分容易腐烂。任何一种木构件朽坏,或多或少都会影响房屋的稳固和安全。因此,为了使木构件能够有更长的寿命,最好的方法就是使它们处于经常通风的境地中,结果,任何一部分的构件就必须毫无遮掩地直接暴露出来。这个原则并不需要任何理论的指导,只要通过实践,很容易就会对这个问题有充分的认识。 力学和美学统一 开始的时候,并不是所有的结构设计都会符合美学上的要求,由于解决力学问题而来的构件并不是看起来一定是美观的。一些建筑师常常会把不大好看的地方用别的东西遮盖起来,或者为了好看而添加一些虚假的构造。但是,在木结构的构架上,这是不能采取的办法,因为材料的性能不宜于作任何的遮掩唯一解决的办法就是使所有的结构和构造在力学和美学上完全统一起来。 古建构件的形制

结构和装饰的配合——祈年殿藻井 刚中带柔,柔中有刚 在满足结构要求的前提下,几乎所有中国建筑构件的形制都是经过美学的加工的。它们一方面不失其原本的功能形状,同时又显现出极为丰富的装饰趣味。这种要求并不是一下子就达到完善的。中国建筑中的每一种构件,它们各自都有自己的长远历史,它们的形状、它们的构造方式都经过数以百年甚至千年的考验。总的来说,中国建筑的构件都是倾向于将来自力学要求的几何图形的功能形状改变成为一系列柔顺的曲线,也许是想借此改变由规则整齐的构造而带来的呆板感觉,直线的主体和一系列曲线的构件就此而形成有趣的对比。这符合中国传统的美学观点:相反的意念交替地出现—刚中带柔,柔中有刚。 柱 以框架中的主要垂直杆件柱而论,在大多数情况下它保持木材圆形的断面和力学上的功能形状,虽然偶然也有使用方柱、八角柱、梅花柱、雕龙柱等这只不过是个别时代的特例。但是,为了使这构件看起来更为柔顺一些,梭柱的形式就产生了,就是柱身逐渐往上收小,柱头则成为覆盆形。 梭柱 《营造法式》上的规定就是:“凡杀梭柱之法,随柱之长分为三分,上一分又分为三分。如拱券杀渐收至上径比栌枓底四周各出四分,又量柱头四分紧杀如覆盆样,令柱项与栌枓底相副。其柱身下一分,杀令径围与中一分同。”我们可以看到,这种处理的目的就是希望柱身的纵断面由直线而变成一条柔顺的曲线,而这种改变又完全与力学上的功能完全无损,而且可以使节点的关系更为紧密一些。 水平杆件 至于水平杆件的梁、额枋等,它们的断面转角地方很少是尖锐的方角的多半都处理成小圆角。在另一方面,在梁制之中发展出一种弓形的“月梁”,这也是中国建筑所特有的一种梁的形式。这种形式的梁除了在制作上耗费工料之外,它本身毫无疑问也是一种力学功能上的形状。 月梁 相信,这是由拱券承重概念而带来的一种形式,或者是一种与村木合并而演变成的形状。无论如何,它在构图中又成为一条活泼的曲线。在结构意义上,支承梁架叠梁(橡栿)的托木本来需要的只是一根垂直的短杆,为了它的稳定或者两侧可添加三角形的夹角但是,在中国建筑上就发展成为一种极富装饰趣味形状的构件——驼峰。驼峰的形状是由一些有趣的曲线构成的,但是它却不失其原来的

系统动力学(自己总结)

系统动力学 1.系统动力学的发展 系统动力学(简称SD—system dynamics)的出现于1956年,创始人为美国麻省理工学院的福瑞斯特教授。系统动力学是福瑞斯特教授于1958年为分析生产管理及库存管理等企业问题而提出的系统仿真方法,最初叫工业动态学。是一门分析研究信息反馈系统的学科,也是一门认识系统问题和解决系统问题的交叉综合学科。从系统方法论来说:系统动力学是结构的方法、功能的方法和历史的方法的统一。它基于系统论,吸收了控制论、信息论的精髓,是一门综合自然科学和社会科学的横向学科。 系统动力学的发展过程大致可分为三个阶段: 1)系统动力学的诞生—20世纪50-60年代 由于SD这种方法早期研究对象是以企业为中心的工业系统,初名也就叫工业动力学。这阶段主要是以福雷斯特教授在哈佛商业评论发表的《工业动力学》作为奠基之作,之后他又讲述了系统动力学的方法论和原理,系统产生动态行为的基本原理。后来,以福雷斯特教授对城市的兴衰问题进行深入的研究,提出了城市模型。 2)系统动力学发展成熟—20世纪70-80 这阶段主要的标准性成果是系统动力学世界模型与美国国家模型的研究成功。这两个模型的研究成功地解决了困扰经济学界长波问题,因此吸引了世界范围内学者的关注,促进它在世界范围内的传播与发展,确立了在社会经济问题研究中的学科地位。 3)系统动力学广泛运用与传播—20世纪90年代-至今 在这一阶段,SD在世界范围内得到广泛的传播,其应用范围更广泛,并且获得新的发展.系统动力学正加强与控制理论、系统科学、突变理论、耗散结构与分叉、结构稳定性分析、灵敏度分析、统计分析、参数估计、最优化技术应用、类属结构研究、专家系统等方面的联系。许多学者纷纷采用系统动力学方法来研究各自的社会经济问题,涉及到经济、能源、交通、环境、生态、生物、医学、工业、城市等广泛的领域。 2.系统动力学的原理 系统动力学是一门分析研究信息反馈系统的学科。它是系统科学中的一个分支,是跨越自然科学和社会科学的横向学科。系统动力学基于系统论,吸收控制论、信息论的精髓,是一门认识系统问题和解决系统问题交叉、综合性的新学科。从系统方法论来说,系统动力学的方法是结构方法、功能方法和历史方法的统一。 系统动力学是在系统论的基础上发展起来的,因此它包含着系统论的思想。系统动力学是以系统的结构决定着系统行为前提条件而展开研究的。它认为存在系统内的众多变量在它们相互作用的反馈环里有因果联系。反馈之间有系统的相

建筑力学与结构试题与答案

州大学建筑科学与工程学院 建筑力学与结构 课程试卷(B ) 2008 ╱ 2009 学年 第一学期 一、概念题(6×4分)。 1, 如果F 1=F 2+F 3且F 2>F 3,则 是正确的。 A ,F 1>F 2>F 3; B ,F 2>F 3>F 1; C ,F 2>F 1>F 3; D ,F 2>F 3,但F 1与F 2、F 3的关系不能确定。 2, 某段梁(一根杆)上受集中力偶作用,当该集中力偶在该段梁上移动时, 该段的____。 A ,弯矩图不变,剪力图改变; B ,弯矩图改变,剪力图不变; C ,弯矩图、剪力图全不变; D ,弯矩图、剪力图全改变。 3,梁弯曲时,横截面上 。 A ,m ax σ发生在离中性轴最远处,m ax τ发生在中性轴上; B ,m ax σ发生在中性轴上,m ax τ发生在离中性轴最远处; C ,m ax σ、m ax τ全发生在中性轴上; D ,m ax σ、m ax τ全发生在离中性轴最远处。 4,平面一般力系简化时,其主矢与简化中心位置 关;若主矢非零,则主矩 与简化中心位置 关。 5,力大小、方向、作用点如图所示,该力对坐标原点的矩为 ,

转向为时针。 6,在原来承受的荷载基础上加上新的荷载,则该杆件一定变得更危险了。 此说法是(对/错)的。 二、对图示体系作几何组成分析。(12分) 三、求图示结构支座的约束反力。(12分)

四、求图示平面图形的形心位置并求其形心主惯性矩。(12分) 五、画出图示梁的内力图。(12分)

六、图示结构CD为正方形截面木杆,其容许正应力为10Mpa,试选择 该杆的边长。(14分) 七、图示矩形截面梁,其容许正应力为170Mpa,容许剪应力为100Mpa,梁的 高宽比为2/1,试确定图示荷载下所需的横截面尺寸。(14分) 装订线

混凝土艺术之美

混凝土建筑的艺术特征 [摘要] 混凝土作为现代最主要的建筑材料被广泛的运用,它非凡的技术表现力成就了不少经典留世的建筑。本文将从结构、空间、材质、色彩等方面粗略介绍混凝土的建筑艺术特征。 [关键词] 混凝土;技术表现;艺术特征 混凝土具有坚固、经济、结构性能好、可塑性强、防水性能好和适合工业化生产等优点,具有很强的结构和材质表现力,作为一种大众型的材料凭借其优异的建筑物理特性得到广泛的运用。混凝土被普遍运用的同时,也被认为是一种单调和冷漠的建筑材料,但如果能很好地把设计与施工结合起来,混凝土也可成为一种丰富多彩的材料。 1 混凝土的类型和特点 1.1 混凝土的组成与分类混凝土是由无机胶凝材料(如石灰、石膏、水泥等)和水或有机胶凝材料(如沥青、树脂等)的胶状物,与集料按一定比例配合、搅拌,并在一定温湿条件下养护硬化而成的一种复合材料。按集料分类,混凝土可分为重混凝土、普通混凝土、轻集料混凝土、大孔混凝土、细颗粒混凝土等五种类型。 1.2 混凝土的特点 混凝土在运用中体现出以下几大特点: (1)可塑性极强,可通过模板成型,制成各 种形状及尺寸的构件或构筑物。 (2)价格较低,取材简易,施工建造方便。 其建筑物理性能有类似石材的特点,强度高,结构 耐久性比较好,结构建成后维护费较低。 (3)抗拉强度较低,需要与抗拉强度高的钢 筋配合来改善抗裂性。 (4)自重较大,需采用轻骨料来减轻自重, 需一定硬化时间,施工期长。 (5)热工性能较好。 2 混凝土结构的艺术特征 建筑的美学特征需符合实用、坚固和美观三个原则,只有把建筑的实用和审美结合起来才能实现具有好的艺术性和技术性的建筑作品。而建筑美的形式有赖于建筑材料本身的物理特性和潜在规律去实现,这也是材料力学特征规律的合理表现,建筑的“美”就是这种逻辑关系的统一。而混凝土所具有的自重大、可塑性强的特点,也使其在结构、形体、空间、材质及色彩方面具有非凡的艺术表现力。 2.1 混凝土的结构美 混凝土的建筑表现,首先是以结构体系出现的,其所表现的内在精神和生命力成为建筑表现的核心部分。结构设计与科学技术有着密切的联系,而结构本身很大程度上影响到人们对建筑的艺术审美。混凝土以具有类似石材的形象结构表现,把这种石材力度和厚重感的特点很好地继承和发扬,并在其中关注着材料的生命力。这点使得混凝土的结构表现更增添了有别于其他材质的敦实和稳重。巴西利亚大教堂16根抛物线状的混凝土支柱支撑起教堂的穹顶,支柱间用大块的彩色玻璃相接,远远望去如同皇冠,被认为是现代建筑中的典范。罗马小体育宫把建筑形式、结构形式和施工技术精巧地结合起来,堪称是工程力学和体育建筑的典范和精品。穹顶通过拱肋把力转移到“Y”型构件的支点上,理性地表达建筑的结构形式,重复和虚实对比手法的运用,使整个穹顶显得十分轻盈,空间结构与建筑形式完美统一。 2.2 混凝土的形体美 混凝土建筑出色的物理力学性能,粗犷沉稳的材料外表,以几何方法所设计出的几何体块,

土壤-机器系统力学

土壤-机器系统力学 研究机器在作业和行驶中与土壤相互作用的力学问题的一门学科。或称耕作与行驶土壤动力学。其任务是探明机器作用于土壤和土壤所起反应的规律;在土壤基础行为属性水平上建立相互关系的数学模型,以期能预测机器的行驶性能、作业质量、效率、能耗和经济性,以及土壤在机器通过和作业后的性能变化、压实、水土流失等问题,从而合理研制和设计机器的结构形态,优化机器和机器系统的设计和运用,保护土壤生态系统和农业资源。 概述在农业机械领域内,土壤-机器系统力学的研究包括两部分:一是由土壤支承并借土壤对机器的反作用而产生驱动力的行走理论,即土壤-车辆系统力学,其研究对象是拖拉机和农业机械的行走装置;二是对土壤进行机械作业的耕作理论,即土壤耕作力学,其研究对象是土壤耕作机械和农田建设机械中的土方作业机械。 土壤-机器系统力学所涉及的,一般是深度在几十厘米以内的耕作层或地面土壤,而且机器是在广阔的地面上、在不同的季节以较高的速度对小范围饱和或非饱和的各种土壤施加复杂的载荷,使土壤在短时间内产生较大的变形。这与经典土力学所处理的建筑物地基与土壤的相互作用有较大的差异,后者是长年在固定地点以相当大的静载荷或地震波作用于较大范围、深达几十米的土壤,使土壤产生缓慢而相对微小的变化。因而不能完全采用经典土力学和土动力学的某些相类似的假定、理论、公式和方法。对于土壤物质的多样性和性质的多变性,机器作用力的复杂性,土壤反应因应力路径、载荷历史而不同的特性,以及速率效应、机器振动等的特点,结合耕作、土方工程和越野行驶的技术要求进行的研究,要以19世纪末至20世纪30年代苏联的Β.Π.戈里亚奇金和美国的M.L.尼科尔斯的研究为开端。至第二次世界大战末期,特别是50年代以后,土壤-机器系统力学逐步形成一门独特的新学科,它的形成和发展与机器力学、土壤物理、土力学、土动力学、连续介质力学、流变学、系统力学、随机过程和数理统计,以及新的分析方法和数值方法的发展有密切联系。 中国这方面的研究始于20世纪50年代中期。首先是建立室内试验土槽进行了拖拉机水田叶轮的研究;60年代初设计了贝氏仪,发展了船式拖拉机浮式和半浮式工作原理;进行了电渗犁的试验和犁耕土垡运动和阻力的分析;70年代初研制了水田土壤剪切仪、静载式和动载式水田土壤承压仪和水田土壤外附力/内聚力测定仪;并应用这些仪器对水田土壤参数与不同行走装置性能的关系进行了研究,提出了由土壤内聚力产生的推进力和由于沉陷、壅泥、积泥等外应力产生的行走阻力计算公式。70年代末至80年代初,还进行了水田土壤流变及触变性质的研究,提出了水田土壤的应力-应变-时间模型和水田土壤含水量与触变率之间的函数关系;进行了犁体曲面数学模型和优化。80年代以来进行的有土壤对金属表面粘附的机理研究与测定,履带和轮胎附着、驱动、压实性能和精确喷印网格法的研究,土壤切削的二维和三维有限元分析等。 研究内容在农业机械领域内,土壤-机器系统力学研究的主要内容包括:①各种土壤参数(材料特性、静力学特性、动力学特性、物理量传导特性、行为属性、综合特性等)的测试技术和田间快速测定技术及分布规律;②土壤行为属性机理、应力-应变模型、本构关系、失效理论;③典型行走装置(钢轮、叶轮、胎轮、金属履带、橡胶履带等)与土壤相互作用的基础工艺过程,其接地压强、沉陷量、驱动力、行驶阻力、滑行率间的定性定量关系,行走装置构型和设计的优化;④拖拉机及其机组、各种自走式农业机械在各种土壤和地面条件下的牵引性能、通过性能、越障性能、转向操纵性、振动特性、行驶稳定性和运输效率; ⑤土壤耕作机械和土方作业机械在以不同方式切削、挖掘、推移、破碎和抛置土壤的作业过程中,土壤的变形、破坏、移动、受力和能耗与土壤参数、机器结构参数和作业参数间的定性、定量关系,工作部件构型和设计的优化;⑥拖拉机和各种田间作业机械对土壤的压实、水土流失与土壤参数、机器结构参数、作业参数之间的定性、定量关系,以及机组结构形态

建筑力学与结构教案设计(一)

教案

构上的集中力或分布力系,如结构自重、家具及人群荷载、风荷载等。间接作用是指引起结构外加变形或约束变形的原因,如地震、基础沉降、温度变化等。 4.按照承重结构所用的材料不同,建筑结构可分为混凝土结构、砌体结构、钢结构、木结构和混合结构五种类型。 1.1.2建筑结构的功能 (1)结构的安全等级 表1.1 建筑结构的安全等级 安全等级破坏后果建筑物类型 一级很严重重要的房屋(影剧院、体育馆和高层建筑等) 二级严重一般的房屋 三级不严重次要的房屋 (2)结构的设计使用年限 表1.2结构的设计使用年限分类 类别设计使用年限(年)示例 1 5 临时性结构 2 25 易于替换的结构构件 3 50 普通房屋和构筑物 4 100 纪念性建筑和特别重要的建筑结构 (3)结构的功能要求 建筑结构在规定的设计使用年限应满足安全性、适用性和耐久性三项功能要求。(4)结构功能的极限状态举例讲解举例讲解

教案 授课题目 1.2 结构抗震知识授课时间 3.1 授课时数 2 授课方法讲授 教学目标掌握地震的类型及破坏作用,抗震设防分类、设防标准及抗震设计的基本要求 教学重点地震的破坏作用及抗震设防目标 教学难点地震的破坏作用及抗震设防目标 教学容、方法及过程附记 新课导入:1976年7月28日,在省、丰南一带发生了7.8级强烈地震, 这是我国历史上一次罕见的城市地震灾害,和市受到严重波及,地震破坏围 超过3万平方公里,有感围广达14个省、市、自治区,相当于全国面积的三分之一,这次地震的震中位于市区。 1.2.1地震的基本概念 (1)地震基本概念 1.地震俗称地动,是一种具有突发性的自然现象,其作用结果是引起地面的颠簸和摇晃。 2.地震发生的地方称为震源。 3.震源正上方的地面称为震中。 4.震中附近地面运动最激烈,也是破坏最严重的地区,叫震中区或极震区。 5.震源至地面的距离称为震源深度。 6.地震按其发生的原因,主要有火山地震、塌陷地震、人工诱发地震以及构造地震。 7.根据震源深度不同,又可将构造地震分为三种:一般把震源深度小于60Km的地震称为浅源地震;60~300Km称为中源地震;大于300Km成为深源地震。中国发生的绝大部分地震均属于浅源地震。举例讲解

设计美学-材料之美

设计美学 学生姓名孙鑫立 学号200910302201 指导教师许佳 学科、专业工业设计 日期2011.12.29

在设计中,充分体现材料之美的运用 学号:200910302201 姓名:孙鑫立 摘要:在现代的产品设计中,创新虽然是设计的重要砝码,但是材料的运用,又是另一种全新的视野,你可以忽视材料的效果,但是你不能不知道材料的功能, 因为产品的创新是依附在实现功能的前提下。 关键词:纳米材料,半导体材料,合金材料,塑料材料,磁性材料 在设计的过程中,除了创新之外,那重要的一部分就是材料的选用了,不同的材料会有不同的表现形式,也会有不同的质感,例如:金属强硬的质感就会给一种严肃,木材的柔软的质感给人一种复古等等。那么,在我们设计当中,要如何把材料运用的恰到好处,这就成为了我们探讨材料之美的关键。 要想把材料用的恰到好处,我们首先就要先了解各种材料的用处和功能性了。我们最熟知的材料一一纳米技术,耳熟能详。但真正对他有所了解的人还不是很多。 一、纳米技术材料 其实纳米本是一种尺度,它的基本涵义是在纳米尺寸范围内认识和改造自然,通过直接操作和安排原子、分子创新物质。纳米科技主要包括:纳米体系物理学、纳米化学、纳米材料学、纳米生物学、纳米电子学、纳米加工学、纳米力学七个方面。纳米材料是纳米科技领域中最富活力、研究内涵十分丰富的科学分支。纳米材料是指由纳米颗粒构成的固体材料,其中纳米颗粒的尺寸最多不超过100纳米。纳米材料的制备与合成技术是当前主要的研究方向,因此研究纳米材料的制备对其应用起着至关重要的作用。 纳米材料的性能:纳米材料具有奇异的磁性,主要表现在不同粒径的纳米微粒具有不同的磁性能,当微粒的尺寸高于某一临界尺寸时,呈现出高的矫顽力,而低于某一尺寸时,矫顽力很小。纳米结构材料可以在较低的温度下进行有效的掺杂,可以在较低的温度下使不混溶金属形成新的合金相。扩散能力提高的另一个结果是可以使纳米结构材料的烧结温度大大降低,因此在较低温度下烧结就能达到致密化的目的。 纳米材料与普通材料相比,力学性能有显著的变化,一些材料的强度和硬度成倍地提高;纳米材料还表现出超塑性状态,即断裂前产生很大的伸长量 纳米陶瓷:首先利用纳米粉末可使陶瓷的烧结温度下降,简化生产工艺,同时,纳米陶瓷具有良好的塑性甚至能够具有超塑性,解决了普通陶瓷韧性不足的弱点,大大拓展了陶瓷的应用领域。 目前我国已经研制出一种用纳米技术制造的乳化剂,以一定比例加入汽油后,可使象桑塔纳一类的轿车降低10%左右的耗油量;纳米材料在室温条件下具有优异的储氢能力,可以不用昂贵的超低温液氢储存装置。

(完整版)《建筑力学与结构》课程题库试题

第一章静力学基础 一、填空题 1、力是。 2、力是矢量,力的三要素分别为: 3、刚体是 4、所谓平衡,就是指 5、力对物体的作用效果一般分效应和效应。 6、二力平衡条件是。 7、加减平衡力系原理是指。 8、力的可传性是。 9、作用于物体上同一点的两个力,可以合成为一个合力,该合力的大小和方向由力的 10、平面汇交力系的合力矢量等于,合力在某轴上的投影等于。 11、力矩的大小等于__ ____和__ _______的乘积。通常规定力使物体绕矩心 12、当平面力系可以合成为一个合力时,则其合力对于作用面内任一点之矩,等于力系中各分力对同一点之矩的 13、力偶是。力偶对刚体的作用效应只有。 14、力偶对物体的转动效应取决于、__ __、 ___ _三要素。 15、只要保持力偶的三要素不变,可将力偶移至刚体上的任意位置而不改变其作用效应. 16、平面力偶系的合成结果为_ ,合力偶矩的值等于。 17、作用于刚体上的力,均可从 _到刚体上任一点,但必须同时在附加一个。 二、判断题:(对的画“√”,错的画“×”) 1、两物体间相互作用的力总是同时存在,并且两力等值、反向共线,作用在同一个物体 上。() 2、力的大小等于零或力的作用线通过矩心时,力矩等于零() 3、力偶无合力,且力偶只能用力偶来等效。() 4、力偶对其作用面内不同点之矩不同。() 5、分力一定小于合力()。 6、任意两个力都可以简化为一个合力。()

7、平面一般力系的合力对作用面内任一点的矩,等于力系各力对同一点的矩的代数和。() 8、力是滑移矢量,沿其作用线滑移不改变对物体的作用效果。() 三、计算题 1、计算图示结构中力F对O点的力矩 2、试计算下图中力对A点之矩 四、下列习题中,未画出重力的各物体的自重不计,所有接触面均为光滑接触。 1、试画出下列各物体(不包括销钉与支座)的受力图。

建筑的美与符合结构力学的选型

筑龙网 W W W .Z H U L O N G .C O M 建筑的美与符合结构力学的选型 【提要】通过对一些建筑的结构选型与艺术价值的分析比较,认为好的建筑通常是结构选型合理,传力路径简单明确,符合力学原理的;是经济和安全的;同时是经得住时间考验的。提请建筑师们应该在方案选型的第一步,就选择一个好的结构方案,因为这与建筑的美并不矛盾。 【关键词】结构选型 结构力学 建筑的艺术 看着一座座超高层建筑的建成,一栋栋结构选型极不合理的建筑方案顺利过关,进而在不久的将来变为一种现实的存在,我真不知道作为结构工程师应该感到骄傲还是悲哀。 我们把很多近乎不可能的建筑变成了现实的存在。在中国的大地上,从国家大剧院到奥运会的几个体育场馆,从中央电视台新台址到某博览中心、某某五星酒店。中国成了新建筑新结构的实验场。在这个过程中,结构工程师承担了很大的风险,很多的责任,可只有很小的权力去对建筑结构的选型进行选择和优化。我们只能在各国“建筑大师”划定的圈子里做少许的调整。真想让大师们都去上堂结构课。 纵观古今中外多少优秀的建筑均是力与美协调的产物。埃及的金字塔,存在千年源于坚实浑厚的基础。法国的象征艾菲尔铁塔,自是力的流畅的线条。中国两千年的石拱桥,仅仅用石块就造就了大跨度并且线条轻盈优美的曲线。哥特教堂取消了大量厚重的石材,而代之以细的拱肋,使推力和反力互相抵消,完美的体现了力的平衡。这些建筑无一例外的充分利用了材料的特性,有很好的结构体形,是美的建筑,也是符合受力特征的建筑。它们完全没有任何多余的装饰,仅仅由线条和形体就形成了自己的风格,我认为这是真正的每个建筑的个性,决不会雷同,无论从外表还是骨子里。 现在的建筑多的是堆砌和浮华、虚伪的装饰、莫名其妙的符号,它们仅仅通过改变窗子的大小和形状,增加一些装饰的腰线和檐口,没有任何实际作用的柱子,几种柱头的形式,就说自己是什么什么风格。结果造就了很多不伦不类,似是而非的东西。 在上个世纪六十年代初,意大利著名建筑工程师P.L.奈尔维就在他的《建筑的艺术与技术》中为我们做了很好的指导,时至今日,其中的很多观点,仍然感觉是对现今建筑界的一济良药。比如其中提到“对一个设计得很差的结构,想以堆砌附加的东西来加以掩盖完全是徒劳的。建筑的受力结构必须以简图方案为基础正确的进行设计,它应该以最简单最自然的方式,符合于把重量和应力传递到柱子和基础的功能要求。”我们现在的很多建筑,动则进行转换,错层,移位。全然不顾最基本的力学原理。仅仅为了某种形而上的大空间而不惜一

机械系统动力学

《机械系统动力学》 机械系统动力学中分析中的 仿真前沿 学院:机械工程学院 专业:机制一班 姓名:董正凯 学号:S12080201006

摘要 计算机及其相应技术的发展为建立机械系统仿真提供了一个有效的手段,机械系统动力学中的许多难题均可以采用仿真技术来解决,本文主要讲述了目前在机械系统动力学的分析中仿真技术主要的研究重点及其研究中主要存在的问题。 关键词:机械系统动力学仿真系统建模

机械系统动力学中分析中的仿真前沿 机械专业既是一个传统的专业,又是一个不断融合新技术、不断创新的专业。随着科技的发展,计算机仿真技术越来越广泛地应用在各个领域。基于多体系统动力学的机械系统动力学分析与仿真技术,从二十世纪七十年代开始吸引了众多研究者,已解决了自动化建模和求解问题的基础理论问题,并于八十年代形成了一系列商业化软件,到了九十年代,机械系统动力学分析与仿真技术更已能成熟应用于工业界。 目前的研究重点表现在以下几个方面: (1)柔性多体系统动力学的建模理论 多刚体系统的建模理论已经成熟,目前柔性多体系统的建模成了一个研究热点,柔性多体系统动力学由于本身既存在大范围的刚体运动又存在弹性变形运动,因而其与有限元分析方法及多刚体力学分析方法有密切关系。事实上,绝对的刚体运动不存在,绝对的弹性动力学问题在工程实际中也少见,实际工程问题严格说都是柔性多体动力学问题,只不过为了问题的简化容易求解,不得不化简为多刚体动力学问题、结构动力学问题来处理。然而这给使用者带来了不便,同一个问题必须利用两种分析方法处理。大多商用软件系统采用的浮动标架法对处理小变形部件的柔性系统较为有效,对包含大变形部件的柔体多体系统会产生较大仿真分析误差甚至完全错误的仿真结论。最近提出的绝对节点坐标方法,是对有限元技术的拓展和较大创新,在常规有限元中梁单元、板壳单元采用节点微小转动作为节点坐标,因而不能精确描述刚体运动。绝对节点坐标法则采用节点位移和节点斜率作为节点坐标,其形函数可以描述任意刚体位移。利用这种方法梁和板壳可以看作是等参单元,系统的质量阵为一常数阵,然而其刚度阵为强非线性阵,这与浮动标架法有截然不同的区别。这种方法已成功应用于手术线的大变形仿真中。寻求有限元分析与多刚体力学的统一近年来成为多体动力学分析的一个研究热点,绝对节点坐标法在这方面有极大的潜力,可以说绝对节点坐标法是柔性多体力学发展的一个重要进展。另外,各种柔性多体的分析方法之间是否存在某种互推关系也引起了人们的注意,如两个主要分析方法:浮动标架法、绝对节点坐标法之间是否可以互推?这些都具有重大理论意义。 另外柔性多体系统动力学中由于大范围的刚体运动与弹性变形运动相互耦合,采用浮动标架法时,即便是小变形问题,由于处于高速旋转仍会产生动力刚化现象。如果仅仅采用小变形理论,将产生错误的结论,必须计及动力刚化效应。动力刚化现象已成为柔性多体动力学的一个重要研究方面。如何利用简单的补偿方法来考虑动力刚化是问题的关键。 柔性多体系统动力学中关于柔性体的离散化表达存在三种形式:基于有限元分析的模态表达,基于试验模态分析的模态表达和基于有限元节点坐标的有限元列式。有限元列式由于大大地增加了系统的求解规模使其应用受到限制,因而一般采用模态分析方法,对模态进行模态截断、模态综合,从而缩减系统的求解规模。为了保证求解精度,同时又能提高求解速度如何进行模态截断、模态综合就成了一个关键问题。再者如何充分利用试验模态分析的结果也是一个关键性研究课题,这一方面的研究还不够深入。 柔性多体系统动力学可以计算出每一时刻的弹性位移,通过计算应变可计算计算出应力。由于一般的多柔体分析程序不具备有限元分析功能,因而柔性体的应力分析都是由有限元程序处理。由于可以计算出每个柔性体的应力的变化历

广东自考03303建筑力学与结构大纲

附件1 省高等教育自学考试 《建筑力学与结构》(课程代码:03303)课程考试大 纲 目录 一、课程性质与设置目的 二、课程容和考核目标 第1章静力学基本知识 1.1静力学基本公理 1.2荷载及其分类 1.3约束与约束反力 1.4受力分析和受力图结构的计算简图 1.5力矩与力偶 1.6平面力系的合成与平衡方程 1.7平面力系平衡方程的初步应用 第2章静定结构的力计算 2.1平面体系的几何组成分析 2.2力平面静定桁架的力计算 2.3梁的力计算与力图 2.4静定平面刚架的力计算与力图 2.5三铰拱的力 2.6截面的几何性质 第3章杆件的强度与压杆稳定 3.1应力与应变的概念 3.2轴向拉伸(压缩)杆的应力与应变 3.3材料在拉伸和压缩时的力学性能 3.4材料强度的确定及轴向受力构件的强度条件 3.5梁的弯曲应力、梁的正应力、剪应力强度条件 3.6应力状态与强度理论

3.7组合变形 3.8压杆稳定 第4章静定结构的变形计算与刚度校核4.1结构的变形与位移 4.2二次积分法求梁的位移 4.3虚功原理单位荷载法计算位移 4.4刚度校核 第6章建筑结构及其设计基本原则 6.1建筑结构分类及其应用围 6.2建筑结构设计基本原则 第7章钢筋混凝土结构基本受力构件7.1钢筋混凝土材料的力学性能 7.2受弯构件正截面承载力 7.3受弯构件斜截面承载力计算 7.4受弯构件的其他构造要求 7.5受压构件承载力计算 7.6钢筋混凝土构件变形和裂缝的计算7.7预应力混凝土构件 第8章钢筋混凝土梁板结构 8.1现浇整体式单向板肋梁楼盖 8.2现浇整体式双向板肋梁楼盖 8.3楼梯 第10章地基与基础 10.1土的工程性质 10.2基础的类型及适用围 10.3浅基础设计 10.4桩基础设计 三、关于大纲的说明与考核实施要求 附录:题型举例

建筑力学与结构总结1

第四章楼梯 1.按结构形式及受力特点不同将楼梯分为梁式楼梯和板式楼梯。 2.阳台,雨篷,屋顶挑檐等是房屋建筑中常见的悬挑构件。 第五章抗震 1.地震按其成因可划分为四种:构造地震,火山地震,陷落地震和诱发地震。 2.根据震源深度d,构造地震可分为浅源地震(d<60km),中源地震(60km

1动力学系统

PASCO 实验 Experiment 1 Dynamics Cart Accessory Track Set 实验一 动力学系统 Experiment 1 Acceleration and Harmonic Motion 实验1 加速度和简谐振动 Equipment Needed: -Dynamics Carts with Mass (ME-9430) -Spring -Base and Supported rod (ME-9355) -Mass balance -Acceleration sensor -50 Newton force sensor -Motion sensor -Dynamic Cart Track with End stop and Pivot clamp Purpose 目的 The Purpose is to measure the period of oscillation of a spring and mass system on an incline at different angles and compare it to the theoretical value and verify Newton’s Second Law, F=ma. (See Figure 1) 目的是测量不同倾角的斜面上的弹簧和物体系统的振动周期,并验证牛顿第二定律,F=ma 。(看图1) Theory 理论 For a mass attached to a spring, the theoretical period of oscillation is given by k m T π 2= 对于弹簧上的物体,振动的理论周期为 k m T π 2= where T is the time for one complete back-and-forth motion, m is the mass that is oscillating, and k is the spring constant. 这里T 是一个来回运动的时间,m 是振动质量,k 是弹簧常数。

建筑力学及结构试题库

建筑力学与结构题库 【注明】按百分制计算:一选择题(15题×2分=30分),二填空题(15题×1分=15分),三简答题(3题×5分=15分),四计算题(共40分)。 一选择题 1.固定端约束通常有( C )个约束反力。 A.一B.二C.三D.四 2.若刚体在二个力作用下处于平衡,则此二个力必(A)。 A.大小相等,向相反,作用在同一直线 B.大小相等,作用在同一直线 C.向相反,作用在同一直线 D.大小相等 3.力偶可以在它的作用平面(D),而不改变它对物体的作用。 A.任意移动B.既不能移动也不能转动 C.任意转动D.任意移动和转动 4.一个点和一个刚片用(C)的链杆相连,组成几不变体系。 A.两根共线的链杆B.两根不共线的链杆 C.三根不共线的链杆D.三根共线的链杆 5.图示各梁中︱M︱max为最小者是图( D)。 A.B.C.D.6.简支梁受力如图示,则下述正确的是( B)。 A. F QC(左)=F QC(右),M C(左)=M C(右) B. F QC(左)=F QC(右)-F,M C(左)=M C(右) C. F QC(左)=F QC(右)+F,M C(左)=M C(右)

D. F QC (左)=F QC (右)-F ,M C (左)≠M C (右) 7.图示构件为矩形截面,截面对1Z 轴的惯性矩为( D )。 A .123bh B .63bh C .43bh D .33 bh 8. 如图所示的矩形截面柱,受F P1和F P2力作用,将产生 ( C )的组合变形。 A. 弯曲和扭转 B. 斜弯曲 C. 压缩和弯曲 D. 压缩和扭转 9.既限制物体任向运动,又限制物体转动的支座称( C )支座。 A .固定铰 B .可动铰 C .固定端 D .光滑面 10.由F 1、F 2、F 3、F 4构成的力多边形如图所示,其中代表合力的是( C )。 A.F 1 B.F 2 C.F 4 D.F 3 11.如图所示,轴向拉压杆件AB 段的轴力为( C )。 A.4P B.P C.-3P D.3P b 2h 2h C Z Z 1

(建筑工程管理)建筑之美与力学之美

(建筑工程管理)建筑之美 与力学之美

建筑之美和力学之美 -----------浅谈古典时期建筑师对建筑功能、结构、美学的思考 建筑空间,都是人们凭着壹定的物质材料从自然空间中围隔出来的,但壹经围隔后,这种空间就改变了性质—由原来的自然空间而变为人造空间,人们围隔空间主要服从于俩个目的的:其壹,也是最根本的,是为了满足壹定的功能使用要求;其二,仍要满足壹定的审美要求。就前壹种要求而言,就是要符合于功能的规定性。具体地讲所围隔的空间必须具有确定的量(大小、容量)、确定的形和确定的质(能避风雨、御寒暑、具有适当的采光通风条件);就后壹种要求而言,则是要使这种围隔符合于美的法则---具有统壹和谐而又富有变化的形式或艺术表现力。 如果把符合于功能要求的空间称之为使用空间;把符合于审美要求的空间称之为视觉或意境空间;把按照材料性能和力学的规律性而围合起来的空间称之为结构空间,这三者由于形成的根据不同,各自所受的制约条件不同,各自所遵循的法则不同,因而它们且不天然就是吻合壹致的。可是在建筑中这三者却是壹身而三任且合而为壹的,这就要求建筑师必须把三者有机地统壹为壹体。 在古代,功能、美、结构三者之间的矛盾且不突出。在近代,由于科学技术的进步和发展,工程结构已经形成了壹门独立的科学体系,且从建筑学中分离了出来而形成为相对独立的专业,和古代建筑师不同,现代的建筑师必须和结构工程师相配合才能最终地确定设计方案。而在古代,当时的建筑师既是艺术家又是工程师,他们在创作的最初阶段几乎就把这三方面的问题都同时地、综合的加以考虑,放映在作品中三者的关系完全熔铸在壹起,他们在创造结构时从来就是把满足功能要求和满足审美要求联系在壹起考虑的,时代要求建筑师对建筑结构有很深的研究和对美学有较强的感悟能力。我们暂且不管时代的局限性,古代建筑师的这种对专业钻研的孜孜以求,对所从事的行业有全面系统的认识,这点很值得我们当代建筑师思考,反省。 欧洲人把古希腊和古罗马称作“古典时代”。古希腊和古罗马的文明辉煌灿烂,在许多方面都达到很高水平。自由民主制城邦是古希腊文化的先进代表,他们留给欧洲的遗产主要是民主精神和相应的人文主义科学精神和相应的现实主义。在建筑方面,是凝聚了人文主义和现实注意的柱式,多种建筑的布局形制以及城市的规划。虽然古罗马文化的高峰期在它的帝国时代,也就是它残酷的奴隶制的极盛时期,但借着空前强大的物质力量和发达的社会生活,古罗马人对建筑作出了伟大的贡献,欧洲有壹句谚语:光荣归于希腊,伟大归于罗马。这主要是拱券结构和它的施工技术且发展了多种多样的住宅和公共建筑形制。罗马人也以他们严谨的精神,初步建立了建筑的理论体系。总的来说,古典时期的建筑在建筑史上的影响是深远而巨大的,是人类几千年建筑史上的壹颗奇葩。这是人类改造自然和利用自然的伟大成果,以下我将以古典时期的壹些典型建筑,折射在那个时代建筑师对于建筑功能、结构、美学的理解。 注重细节,力求完美------柱式元素推动建筑的发展 在希腊时期,石造的大型庙宇的典型形制是围廊式,由于考虑到石材的力学特性是抗压不抗拉,造成其结构特点是密柱短跨,柱子、额枋和檐部的艺术处理基本上决定了神庙的外立面形式。因此古希腊发展了俩种较成熟的柱式:多立克柱式和艾奥尼柱式,壹种体现男性的刚毅和粗壮,另壹种体现了女性的柔美和秀丽。柱式在围廊式建筑中得到很大地利用。位于雅典卫城的巴特农神庙围廊式建筑的典型代表,帕特农神庙的设计代表了全希腊建筑艺术的最高水平。从外貌见,它气宇非凡,光彩照人,细部加工也精细无比。它在继承传统的基础上又作了许多创新,事无巨细皆精益求精,由此成为古代建筑最伟大的典范之作。它采取八柱的多立克式,东西俩面是8根柱子,南北俩侧则是17根,东西宽31米,南北长70米。东

建筑力学与结构力学作业

建筑力学与结构、结构力学与建筑构造练习册 (宁大专升本) 姓名: 学号: 班级: 任课教师:

杭州科技职业技术学院 作业 一、静力学基本概念 (一)判断题: 1、使物体运动状态发生改变的效应称为力的内效应。 ( ) 2、在两个力作用下处于平衡的杆件称为二力杆。 ( ) 3、力的可传性原理适用于任何物体。 ( ) 4、约束是使物体运动受到限制的周围物体。 ( ) 5、画物体受力图时,只需画出该物体所受的全部约束反力即可。 ( ) (二)选择题: 1、对刚体来说,力的三要素不包括以下要素( )。 (A )大小 (B )作用点 (C )方向 (D )作用线 2、刚体受不平行的三个力作用而平衡时,此三力的作用线必( )且汇交于一点。 (A )共点 (B )共线 (C )共面 (D )不能确定 3、光滑圆柱铰链约束的约束反力通常有( )个。 (A )一 (B )二 (C )三 (D )四 4、如图所示杆ACB ,其正确的受力图为( )。 (A )图A (B )图B (C )图C (D )图D 成绩 D A A (A ) (D ) (C )

5、下图中刚架中CB 段正确的受力图应为( )。 (A )图A (B )图B (C )图C (D )图D (三)分析题: 1、画出下图所示各物体的受力图,所有接触面均为光滑接触面,未注明者,自重均不计。 F C F C B (C) F (a ) v (b ) v (c ) v

2、画出下图所示各物体的受力图,所有接触面均为光滑接触面,未注明者,自 重均不计。 (a) AC杆、BC杆、整体 (b)AC杆、BC杆、整体 u u v q (c) AB杆、BC杆、整体 v

第一章力学CAT体系

第一章 实验力学与力学 CAT 体系

1.1 固体的力学实验 1.1.1 实验的概念 实验涵盖了测量、检测、监测、测试、试验、数值仿真等内容。其根本任务 是认识和利用客观物体(客体)的运动规律。 测量是将客体的运动信号通过一定的工具转换为人可以接受或可以利用的 物理量的过程。测量的基本方法是将被测信号量与物理定量(物理量单位或实测 标定量)进行比较,获得被测量对标定量的倍数,这种测量倍数称为测量数据。 测量数据可由人们能接受的数字、图形、数值模型等形式实时或后继显示出来以 应用于客体性能分析、工程设计、安全预警、产品检验、理论归纳等各种目的。 测量包括物理信号的比较、处理、传递。物理量的比较量化过程称为信号比 较,即,通过比较量化获得物理量相对于物理定量的倍数信息;信号处理表示对 比较所取得的信息量进行变换、放大、计算等,目的是提高信息的确定性和可靠 性,便于传递和显示;信号传递意为测量信息由一处传送至另一处。测量数据通 过人视觉感观能识别的数字与曲线方式显示出来, 并依靠手工记录与计算机存储 器件完成数据存储。 实验是指将受测对象置于一定的环境和状态下应用测量工具完成物理量测 量并应用分析工具处理物理量测量信息,进而认识受测对象客观规律的过程。力 学实验是通过特定的力学测试工具对在外部环境与载荷作用下结构和材料的变 形、应力的行为规律认识过程,其目的是将所认识、归纳的普适理论应用于结构 的数值仿真、安全控制和优化设计。对受测体进行实验必须首先完成测量过程, 然后对测量结果进行特性提炼和规律性分析, 是人类对自然客体从不知到知的过 程。简而言之,实验=测量+分析。 检测或监测是通过对受测对象的物理量进行测量, 以判断其是否符合要求的 过程。 数值仿真是利用基于经实验验证的、 具有普适性的数理方程组而发展起来的 有限元方法并通过计算机有限元分析软件获得对客体力学行为的数值响应规律。 数值仿真实验是利用计算机和已知理论工具对复杂未知客观实体运动规律的再 认识过程。 从广义的角度,名称“实验”等同于“试验”和“测试”而区别于“测量”。 事实上,英文 Test 的中文译名既可以是“实验”,也可以是“试验”或“测试”, 而“测量”英文名称是 Measurement, 它是一种“测度”的概念。“试验”一词 习惯上多用来强调对未知领域的探索(飞行试验,人体试验,新材料试验),以 及探索过程中的阶段和采用的手段, 如常用 “试验参数” 、 “材料试验机” 、 “试 验方案”、“试验准备”、“试验控制”等等;“实验”则偏于强调对设想、理 论和既有知识的验证性测试,如常用“实验验证”、“实验数据”、“实验课”、

1-1