高中物理直线运动技巧和方法完整版及练习题

高中物理直线运动技巧和方法完整版及练习题

一、高中物理精讲专题测试直线运动

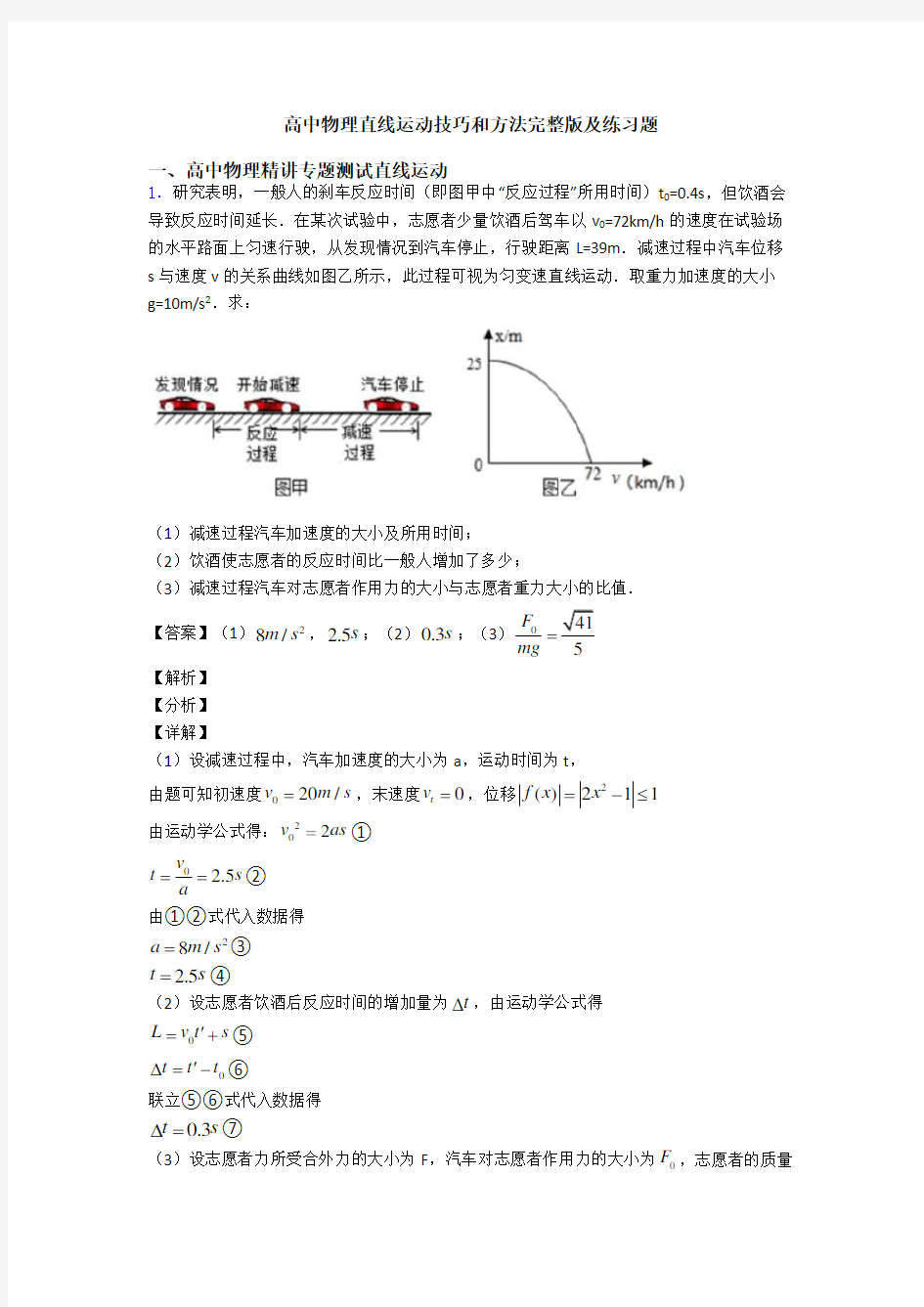

1.研究表明,一般人的刹车反应时间(即图甲中“反应过程”所用时间)t 0=0.4s ,但饮酒会导致反应时间延长.在某次试验中,志愿者少量饮酒后驾车以v 0=72km/h 的速度在试验场的水平路面上匀速行驶,从发现情况到汽车停止,行驶距离L=39m .减速过程中汽车位移s 与速度v 的关系曲线如图乙所示,此过程可视为匀变速直线运动.取重力加速度的大小g=10m/s 2.求:

(1)减速过程汽车加速度的大小及所用时间; (2)饮酒使志愿者的反应时间比一般人增加了多少;

(3)减速过程汽车对志愿者作用力的大小与志愿者重力大小的比值. 【答案】(1)28/m s ,2.5s ;(2)0.3s ;(3)0415

F mg =【解析】 【分析】 【详解】

(1)设减速过程中,汽车加速度的大小为a ,运动时间为t ,

由题可知初速度020/v m s =,末速度0t v =,位移2

()211f x x =-≤

由运动学公式得:2

02v as =①

2.5v t s a

=

=② 由①②式代入数据得

28/a m s =③

2.5t s =④

(2)设志愿者饮酒后反应时间的增加量为t ?,由运动学公式得

0L v t s ='+⑤ 0t t t ?='-⑥

联立⑤⑥式代入数据得

0.3t s ?=⑦

(3)设志愿者力所受合外力的大小为F ,汽车对志愿者作用力的大小为0F ,志愿者的质量

为m ,由牛顿第二定律得

F ma =⑧

由平行四边形定则得

2220()F F mg =+⑨

联立③⑧⑨式,代入数据得

041

5F mg =

⑩

2.跳伞运动员做低空跳伞表演,当直升机悬停在离地面224m 高时,运动员离开飞机作自由落体运动,运动了5s 后,打开降落伞,展伞后运动员减速下降至地面,若运动员落地速度为5m/s ,取2

10/g m s =,求运动员匀减速下降过程的加速度大小和时间. 【答案】212.5?m/s a =; 3.6t s = 【解析】

运动员做自由落体运动的位移为2211

10512522

h gt m m =

=??= 打开降落伞时的速度为:1105/50/v gt m s m s ==?=

匀减速下降过程有:22

122()v v a H h -=-

将v 2=5 m/s 、H =224 m 代入上式,求得:a=12.5m/s 2 减速运动的时间为:12505

3.6?12.5

v v t s s a --=

==

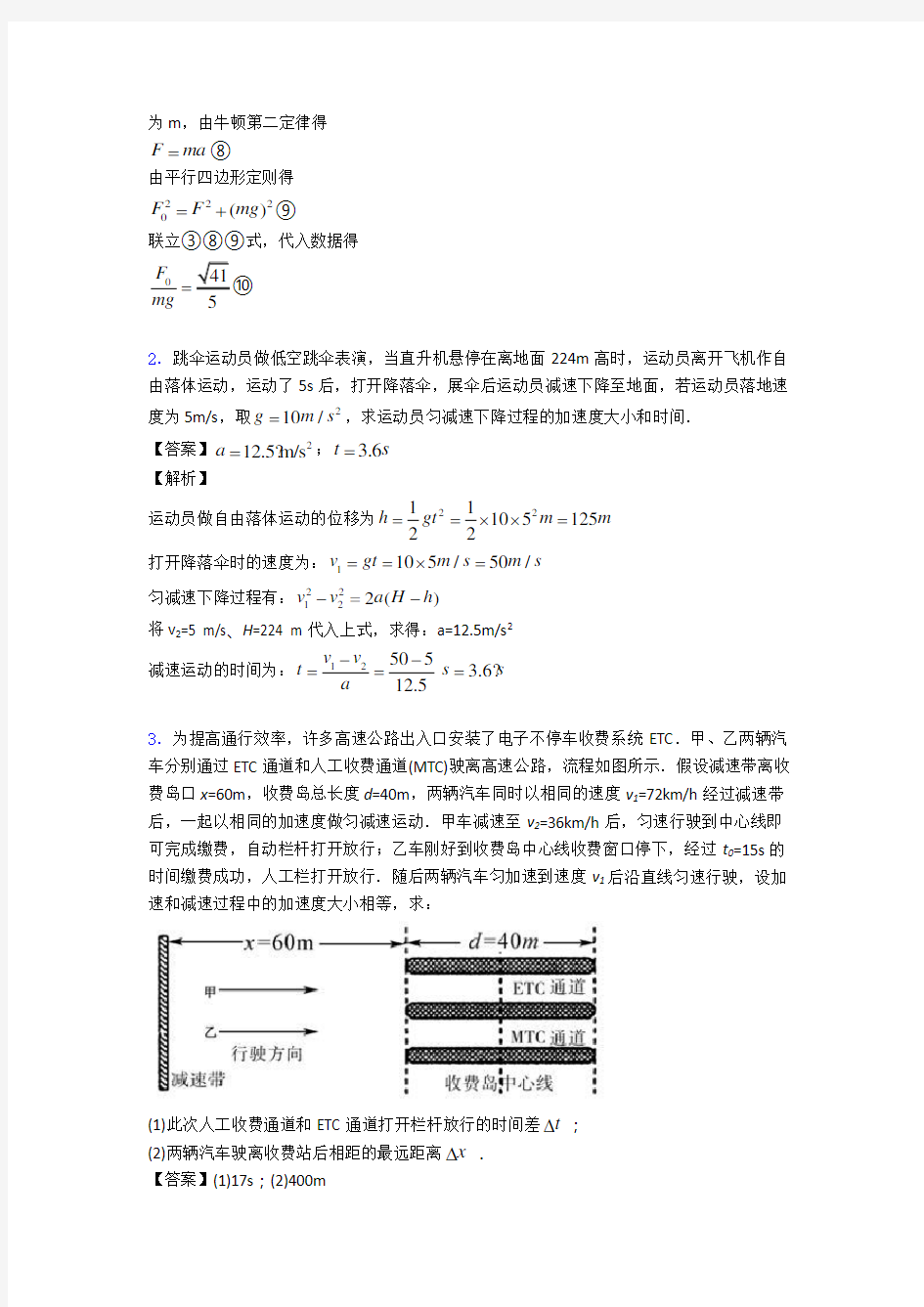

3.为提高通行效率,许多高速公路出入口安装了电子不停车收费系统ETC .甲、乙两辆汽车分别通过ETC 通道和人工收费通道(MTC)驶离高速公路,流程如图所示.假设减速带离收费岛口x =60m ,收费岛总长度d =40m ,两辆汽车同时以相同的速度v 1=72km/h 经过减速带后,一起以相同的加速度做匀减速运动.甲车减速至v 2=36km/h 后,匀速行驶到中心线即可完成缴费,自动栏杆打开放行;乙车刚好到收费岛中心线收费窗口停下,经过t 0=15s 的时间缴费成功,人工栏打开放行.随后两辆汽车匀加速到速度v 1后沿直线匀速行驶,设加速和减速过程中的加速度大小相等,求:

(1)此次人工收费通道和ETC 通道打开栏杆放行的时间差t ? ; (2)两辆汽车驶离收费站后相距的最远距离x ? . 【答案】(1)17s ;(2)400m

【解析】 【分析】 【详解】

172v =km/s=20m/s ,018v =km/s=5m/s ,236v =km/s=10m/s ,

(1)两车减速运动的加速度大小为

22

120 2.5

40

2()

2(60)

2

2

v a d x =

=

=+?+m/s 2,

甲车减速到2v ,所用时间为1012010

42.5

v v t a --===s , 走过的距离为11122010

46022

v v x t ++=

=?=m , 甲车从匀速运动到栏杆打开所用时间为12

240

()606022 210

d x x t v +

-+-=

==s 甲车从减速到栏杆打开的总时间为12

426t t t =+=+=甲s 乙车减速行驶到收费岛中心线的时间为1320

82.5

v t a ===s 从减速到打开栏杆的总时间为03

15823t t t =+=+=乙s 人工收费通道和ETC 通道打开栏杆放行的时间差23617t t t ?=-=-=乙甲s ;

(2)乙车从收费岛中心线开始出发又经3

8t =s 加速到1 20v =m/s ,与甲车达到共同速度,此时两车相距最远.

这个过程乙车行驶的距离与之前乙车减速行驶的距离相等40

608022

d x x =+=+=乙m, 从收费岛中心线开始,甲车先从0

10v =m/s 加速至1 20v =m/s ,这个时间为1 4t =s 然后匀速行驶()()1131

60208174480x x v t t t =++?-=+?+-=甲m 故两车相距的最远距离为48080400x x x ?=-=-=甲乙m .

4.一位汽车旅游爱好者打算到某风景区去观光,出发地和目的地之间是一条近似于直线的公路,他原计划全程平均速度要达到40 km/h ,若这位旅游爱好者开出1/3路程之后发现他的平均速度仅有20 km/h ,那么他能否完成全程平均速度为40 km/h 的计划呢?若能完成,要求他在后的路程里开车的速度应达多少? 【答案】80km/h 【解析】

本题考查匀变速直线运动的推论,利用平均速度等于位移除以时间,设总路程为s ,后路程上的平均速度为v ,总路程为s

前里时用时 后

里时用时

所以全程的平均速度

解得

由结果可知,这位旅行者能完成他的计划,他在后2s/3的路程里,速度应达80 km/h

5.如图甲所示,长为4m 的水平轨道AB 与半径为R=0.6m 的竖直半圆弧轨道BC 在B 处相连接,有一质量为1kg 的滑块(大小不计),从A 处由静止开始受水平向右的力F 作用,F 的大小随位移变化关系如图乙所示,滑块与AB 间动摩擦因数为0.25,与BC 间的动摩擦因数未知,取g =l0m/s 2.求:

(1)滑块到达B 处时的速度大小;

(2)滑块在水平轨道AB 上运动前2m 过程中所需的时间;

(3)若滑块到达B 点时撤去力F ,滑块沿半圆弧轨道内侧上滑,并恰好能达到最高点C ,则滑块在半圆轨道上克服摩擦力所做的功是多少. 【答案】(1)210/m s (28

35

s (3)5J 【解析】

试题分析: (1)对滑块从A 到B 的过程,由动能定理得

F 1x 1-F 3x 3-μmgx =1

2

mv B 2得v B =10m/s . (2)在前2 m 内,由牛顿第二定律得

F 1-μmg =ma 且x 1=12

at 12 解得t 18

35

. (3)当滑块恰好能到达最高点C 时,有mg =m 2C

v R

对滑块从B 到C 的过程,由动能定理得

W -mg×2R =

12mv C 2-1

2

mv B 2 代入数值得W =-5 J

即克服摩擦力做的功为5 J .

考点:动能定理;牛顿第二定律

6.近年来隧道交通事故成为道路交通事故的热点之一.某日,一轿车A 因故障恰停在某隧道内离隧道入口50m 的位置.此时另一轿车B 正以v 0=90km/h 的速度匀速向隧道口驶来,轿车B 到达隧道口时驾驶员才发现停在前方的轿车A 并立即采取制动措施.假设该驾驶员的反应时间t 1=0.57s ,轿车制动系统响应时间(开始踏下制动踏板到实际制动)t 2=0.03s ,轿车制动时加速度大小a=7.5m/s 2.问: (1)轿车B 是否会与停在前方的轿车A 相撞?

(2)若会相撞,撞前轿车B 的速度大小为多少?若不会相撞,停止时轿车B 与轿车A 的距离是多少?

【答案】(1)轿车B 会与停在前方的轿车A 相撞;(2)10m/s 【解析】

试题分析:轿车的刹车位移由其反应时间内的匀速运动位移和制动后匀减速运动位移两部分构成,由此可得刹车位移,与初始距离比较可判定是否相撞;依据(1)的结果,由运动可判定相撞前B 的速度.

(1)轿车B 在实际制动前做匀速直线运动,设其发生的位移为s 1,由题意可知:

s 1=v 0(t 1+t 2)=15 m ,实际制动后,轿车B 做匀减速运动,位移为s 2, 由2

022v as =代入数

据得:s 2=41.7 m ,

轿车A 离隧道口的距离为d =50 m ,因s 1+s 2>d ,故轿车B 会与停在前方的轿车A 相撞

(2)设撞前轿车B 的速度为v ,由运动学公式得22

002v v ax -=,代入数据解得:v =10

m/s .

点睛:本题主要考查相遇问题,关键要掌握刹车位移的判定:反应时间内的匀速运动位移;制动后匀减速运动位移.

7.在平直公路上,一汽车的速度为15m/s 。从某时刻开始刹车,在阻力作用下,汽车以大小为2m/s 2的加速度匀减速运动,求: (1)刹车后5s 内车行驶的距离? (2)刹车后10s 内车行驶的距离? 【答案】(1)50m (2) 56.25m

【解析】设车实际运动时间为0t ,以汽车初速度方向为正方向。 由0v v at =+,得运动时间00157.52

v t s s a -=-

==-;

(1)因为105t s t =<,所以汽车5s 末未停止运动,则由2012

x v t at =+ 故22101111155255022x v t at m m ??

=+

=?-??= ???; (2) 因为2010t s t =>,,所以汽车10s 末早已停止运动 故22200011157.527.556.2522x v t at m m ??

=+

=?-??= ???

。 点睛:对于匀减速直线运动,已知时间,求解速度和位移时,不能死代公式,要先判断汽车的状态后计算位移的大小。

8.总质量为80kg 的跳伞运动员从离地500m 的直升机上跳下,经过2s 拉开绳索开启降落伞,如图所示是跳伞过程中的v-t 图,试根据图象求:(g 取10m/s 2) (1)t =1s 时运动员的加速度和所受阻力的大小. (2)估算14s 内运动员下落的高度及克服阻力做的功. (3)估算运动员从飞机上跳下到着地的总时间.

【答案】(1)160N (2)158; 1.25×105J (3)71s 【解析】 【详解】

(1)从图中可以看出,在t =2s 内运动员做匀加速运动,其加速度大小为

16

2

t v a t =

=m/s 2=8m/s 2 设此过程中运动员受到的阻力大小为f ,根据牛顿第二定律,有mg -f =ma 得f =m (g -a )=80×(10-8)N =160N (2)从图中估算得出运动员在14s 内下落了 39.5×2×2m =158m

根据动能定理,有2

12

f mgh W mv -= 所以有212

f W mgh mv =-

=(80×10×158-1

2×80×62)J≈1.25×105J

(3)14s 后运动员做匀速运动的时间为

500158

6

H h t v '--=

=s =57s 运动员从飞机上跳下到着地需要的总时间 t 总=t +t ′=(14+57)s =71s

9.如图所示,A 、B 间相距L =6.25 m 的水平传送带在电机带动下始终以v =3 m/s 的速度向左匀速运动,传送带B 端正上方固定一挡板,挡板与传送带无限接近但未接触,传送带所在空间有水平向右的匀强电场,场强E =1×106 N/C .现将一质量m =2 kg 、电荷量q =1×10-5 C 的带正电绝缘小滑块轻放在传送带上A 端.若滑块每次与挡板碰后都以原速率反方向弹回,已知滑块与传送带间的动摩擦因数为μ=0.3,且滑块所受最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g =10 m/s 2.求:

(1)滑块放上传送带后瞬间的加速度a ;

(2)滑块第一次反弹后能到达的距B 端最远的距离;

(3)滑块做稳定的周期性运动后,电机相对于空载时增加的机械功率. 【答案】(1)a =2 m/s 2 方向水平向右 (2)x m =3.25 m (3)P =18 W 【解析】

试题分析:(l )滑块放上传送带后瞬间,受力如答图2所示

由牛顿第二定律有qE-mg=ma

代入数据解得a=2m/s 2 方向水平向右

(2)设滑块第一次到达B 点时速度为v 1 由运动学规律有v 12 =2aL 代入数据解得v 1=5m/s

因v 1>v ,故滑块与挡板碰后将向左做匀减速直线运动,其加速度方向向右,大小设为a 1 由牛顿第二定律有qE+mg=ma 1

代入数据得a 1=8 m/s 2

设滑块与档板碰后至速度减为v 经历的时间为t 1,发生的位移为x 1 由运动学规律有v=v 1-a 1t 1,x 1=v 1t 1-a 1t 12

代入数据得t 1=0.25s ,x 1=1m

此后.摩擦力反向(水平向左),加速度大小又变为a.滑块继续向左减速直到速度为零,

设这段过程发生的位移为x2

由运动学规律有x2=

代入数据得x2=2.25m

当速度为零时,滑块离B最远,最远距离x m=x1+x2

代入数据解得,x m=3.25m

(3)分析可知.滑块逐次回到B点的速度将递减,但只要回到B点的速度大于v.滑块反弹后总要经历两个减速过程直至速度为零,因此滑块再次向B点返回时发生的位移不会小于x2,回到B点的速度不会小于v'==3m/s

所以,只有当滑块回到B点的速度减小到v=3m/s后,才会做稳定的周期性往返运动.在周期性往返运动过程中,滑块给传送带施加的摩擦力方向始终向右

所以,滑块做稳定的周期性运动后,电机相对于空载时增加的功率为P=mgv

代人数据解得P=18w

考点:带电粒子在电场中的运动、牛顿第二定律、匀变速运动、功率

10.如图所示,一传送皮带与水平面夹角为 =37°,正以2 m/s的恒定速率顺时针运行。现将一质量为10kg的工件轻放于其底端,经一段时间送到高3 m的平台上,已知工件与皮带间的动摩擦因数为μ= ,g取10 m/s2,求带动皮带的电动机由于传送工件多消耗的电能。

【答案】460J

【解析】试题分析:对工件,根据牛顿第二定律:

解得:a=1m/s2

当工件的速度与传送带相等时有:

解得:t=2s

此时物块的位移:m

此过程中传送带的位移:s1=vt=4m

则相对位移:

由能量关系可知,带动皮带的电动机由于传送工件多消耗的电能:

=460J

考点:牛顿第二定律;能量守恒定律.

谈谈高中物理实验的途径和方法

谈谈高中物理实验的途径和方法 1.开放实验室 2.最大限度地利用实验室器材,做到一物多用 二. 注重开发和利用社会实验资源 开发和利用社会实验资源,对课程目标的实现,和促进学生的个性发展,具有重要意义,这也符合课标要求:在国家教育部颁获是课堂教学所不能替代的。 三. 在校园文化资源中开发物理实验资源 校园文化的形式是多种多样的,这个多样性为实验资源的开发和利用提供了广阔的空间。只要我们用心发掘校园文化资源中的潜在价值,就能够慧眼识珍珠,摆脱实验资源缺乏的困扰,使我们在实验资源的开发与利用中,开阔眼界,拓宽思路,使校园文化在教育教学中发挥更大作用。 四. 利用现代技术促进物理实验资源的开发和利用 中学教学的理念和教学手段具有鲜明的时代性,科技的发展,时代的进步一定会在教学中得到体现。随着信息技术在教育教学中的广泛应用,通过信息技术和课程的整合,把各种教学资源、各个教学要素和教学环节进行组合,促进教学模式的根本变革,已经成为一个重要的课题。利用现代技术促进物理实验资源的开发和利用,我们提供以下几个途径,供大家参考:一是多媒体技术在物理实验中的应用,二是智能物理实验室,三是利用网络资源的实验探究,四是数字化

实验室与传感器的应用,五是利用计算机快速处理实验数据。 1.多媒体技术在物理实验中的应用 多媒体在实验教学中的应用是现代教育技术在实验中应用 的一个重要方面。多媒体系统可整合大量的信息,在我们教学中合理地使用多媒体技术,必然加快学习的进程,从而提高教学的效率。能促进学生对知识的理解,激发学生学习的兴趣,使学生学习活动处于积极状态.吴颖:由于物体自由下落的速度太快,只用肉眼观察是无法比较两个轻重不同的物体下落的快慢,利用现代技术的慢动作播放,学生就能很清楚地看到了轻重不同的两个物体下落是一样快的,实验的结论非常清晰明确。在学生建构知识的过程当中,由于多媒体技术的有效应用,帮助我们向学生提供了非常有价值的素材。 2. 智能物理实验室 《智能物理实验室》是一个实验器材完备的综合虚拟实验室,在这里学生可以亲自动手创建物理模型,进行模拟实验。在物理课的学习中适当地使用这类软件,不但可以丰富学生对于物理情境的感性认识,深化对科学规律的理解,而且对于中学实验室中不能完成的那些实验,这类软件的意义更为重要,是真实实验室的有益补充。 3. 利用网络资源的实验探究

高中物理答题技巧归纳大全

高中物理答题技巧归纳大全 一,考场中心态的保持 心态“安静”:心静自然“凉”,脑子自然清醒,精力自然集中,思路自然清晰。心静如水,超然物外,成为时间的主人、学习的主人。情绪稳定,效率提高。心不静,则心乱如麻,心神不定,心不在焉,如坐针毡,眼在此而心在彼,貌似用功,实则骗人。 二,高中物理选择题的答题技巧 选择题一般考查学生对基本知识和基本规律的理解及应用这些知识进行一些定性推理和定量计算。解答选择题时,要注意以下几个问题: 每一选项都要认真研究,选出最佳答案,当某一选项不敢确定时,宁可少选也不错选。 注意题干要求,让你选择的是“不正确的”、“可能的”还是“一定的”。 相信第一判断:凡已做出判断的题目,要做改动时,请十二分小心,只有当你检查时发现第一次判断肯定错了,另一个百分之百是正确答案时,才能做出改动,而当你拿不定主意时千万不要改。特别是对中等程度及偏下的同学这一点尤为重要。 做选择题的常用方法: 筛选(排除)法:根据题目中的信息和自身掌握的知识,从易到难,逐步排除不合理选项,最后逼近正确答案。

特值(特例)法:让某些物理量取特殊值,通过简单的分析、计算进行判断。它仅适用于以特殊值代入各选项后能将其余错误选项均排除的选择题。 极限分析法:将某些物理量取极限,从而得出结论的方法。 直接推断法:运用所学的物理概念和规律,抓住各因素之间的联系,进行分析、推理、判断,甚至要用到数学工具进行计算,得出结果,确定选项。 观察、凭感觉选择:面对选择题,当你感到确实无从下手时,可以通过观察选项的异同、长短、语言的肯定程度、表达式的差别、相应或相近的物理规律和物理体验等,大胆的做出猜测,当顺利的完成试卷后,可回头再分析该题,也许此时又有思路了。 物理实验题的做题技巧 实验题一般采用填空题或作图题的形式出现。作为填空题,数值、单位、方向或正负号都应填全面;作为作图题:对函数图像应注明纵、横轴表示的物理量、单位、标度及坐标原点。对电学实物图,则电表量程、正负极性,电流表内、外接法,变阻器接法,滑动触头位置都应考虑周全。对光路图不能漏箭头,要正确使用虚、实线,各种仪器、仪表的读数一定要注意有效数字和单位;实物连接图一定要先画出电路图(仪器位置要对应);各种作图及连线要先用铅笔(有利于修改),最后用黑色签字笔涂黑。 常规实验题:主要考查课本实验,几年来考查比较多的是试验器材、原理、步骤、读数、注意问题、数据处理和误差分析,解答常

高中物理解题方法---整体法和隔离法

高中物理解题方法---整体法和隔离法 选择研究对象是解决物理问题的首要环节.在很多物理问题中,研究对象的选择方案是多样的,研究对象的选取方法不同会影响求解的繁简程度。合理选择研究对象会使问题简化,反之,会使问题复杂化,甚至使问题无法解决。隔离法与整体法都是物理解题的基本方法。 隔离法就是将研究对象从其周围的环境中隔离出来单独进行研究,这个研究对象可以是一个物体,也可以是物体的一个部分,广义的隔离法还包括将一个物理过程从其全过程中隔离出来。 整体法是将几个物体看作一个整体,或将看上去具有明显不同性质和特点的几个物理过程作为一个整体过程来处理。隔离法和整体法看上去相互对立,但两者在本质上是统一的,因为将几个物体看作一个整体之后,还是要将它们与周围的环境隔离开来的。 这两种方法广泛地应用在受力分析、动量定理、动量守恒、动能定理、机械能守恒等问题中。 对于连结体问题,通常用隔离法,但有时也可采用整体法。如果能够运用整体法,我们应该优先采用整体法,这样涉及的研究对象少,未知量少,方程少,求解简便;不计物体间相互作用的内力,或物体系内的物体的运动状态相同,一般首先考虑整体法。对于大多数动力学问题,单纯采用整体法并不一定能解决,通常采用整体法与隔离法相结合的方法。 一、静力学中的整体与隔离 通常在分析外力对系统的作用时,用整体法;在分析系统内各物体(各部分)间相互作用时,用隔离法.解题中应遵循“先整体、后隔离”的原则。 【例1】 在粗糙水平面上有一个三角形木块a ,在它的两个粗糙斜面上分别放有质量为m1和m2的两个木块b 和c ,如图所示,已知m1>m2,三木块均处于静止,则粗糙地面对于三角形木块( ) A .有摩擦力作用,摩擦力的方向水平向右 B .有摩擦力作用,摩擦力的方向水平向左 C .有摩擦力作用,但摩擦力的方向不能确定 D .没有摩擦力的作用 【解析】由于三物体均静止,故可将三物体视为一个物体,它静止于水平面上,必无摩擦力作用,故选D . 【点评】本题若以三角形木块a 为研究对象,分析b 和c 对它的弹力和摩擦力,再求其合力来求解,则把问题复杂化了.此题可扩展为b 、c 两个物体均匀速下滑,想一想,应选什么? 【例2】有一个直角支架 AOB ,AO 水平放置,表面粗糙,OB 竖直向下,表面光滑,AO 上套有小环P ,OB 上套有小环 Q ,两环 质量均为m ,两环间由一根质量可忽略、不可伸展的细绳相连, 并在某一位置平衡,如图。现将P 环向左移一小段距离,两环再 A O B P Q

(完整word版)高中物理学生实验专题.docx

高中物理学生实验 【考纲要求】 要求能在理解基础上独立完成的学生实验有: 1.长度的测量 2.研究匀变速直线运动 3.探索弹力和弹簧伸长的关系 4.验证力的平行四边形定则 5.验证机械能守恒定律 6.用单摆测定重力加速度 7.研究平抛物体的运动8.验证动量守恒定律9.用油膜法估测分子的大小 10.用描迹法画出电场中平面上的等势线11.描绘小灯泡的伏安特性曲线12. 测定金属的电阻率 13.把电流表改装为电压表14. 研究闭合电路欧姆定律15. 测定电源电动势和内阻 16.练习使用示波器17.用多用电表探索黑箱内的电学元件18. 传感器的简单应用 19.测定玻璃的折射率20. 用双缝干涉测光的波长 21.用气缸导轨验证动量守恒定律22.研究玩具电机的能量转化 并注意应用这二十二个实验中所获得的实验思想、方法、技巧,灵活解决其他类似实验或实际问题。 【知识结构】 高中阶段的二十二个学生实验,按实验目的和特点可分为五个类型: 热点导析 1.选择仪器的原则①可行性原则:要根据实验要求和客观条件选用合适仪器。如测量某电阻阻值,可根据要求的 测量精度。实验的条 件确定采用电桥法、伏安法、欧姆表、替代法等,还要根据电阻的规格、电表参数(量程、内阻、精度)选择电压表和 电流表。 ②准确性原则:怎样的测量实验需要,决定选用怎样精度的测量工具,对一定的实验要求,精度不是越高越好。如 测金属丝电阻率实验中,测直径需2~ 3 位有效数字,所以用螺旋测微器,而测长度时,用毫米刻度尺足够了。③操作性

既要考虑阻值范围,又要考虑它的额定电流和功率。 当然仪器的选择,首先依托于电原理图已定测量方法已明确的前提下,从安全、准确、节能、方便顺序给予统盘考虑。 2. 变阻器分压和限流接法比较 限流接法 分压接法 变阻器 R 工作状态 R 的一部分在工作 R 全部工作,且 I > I RL Rmax L 的电压调节范围 R L ε - ε 0~ε 负载 R R L R R L 与 R 阻值相近且不要求 R < 1 R 以上,或电压从 0 L 适用条件 U 从 0 开始调节 2 L 开始调节 优、缺点 电压调节范围小, R 工作电流 电压调节范围大, R 工作 较小(等于 R L 上电流) 电流较大(大于 R L 上电流) 备注 一般先考虑限流接法 后考虑分压接法 典型例析 例 1 在做 “互成角度的两个力的合力” 实验时, 橡皮条的一端固定在木板上,用两个弹簧秤把橡皮条的另一端拉到 某一确定的 O 点。以下操作中错误的是( ) A. 同一次实验过程中, O 点位置允许变动 B. 实验中,弹簧秤必须保持与木板平行,读数时视线要正对弹簧秤刻度 C. 实验中,先将其中一个弹簧秤沿某一方向拉到最大量程,然后只需调节另一弹簧秤拉力的大小和方向,把橡皮条 另一端拉到 O 点 D. 实验中,把橡皮条的另一端拉到 O 点时,两个弹簧秤之间夹角应取 90o ,以便于算出合力大小 解析 本题为 1994 年上海高考试题 实验中有严格的要求: ( 1)结点 O 不允许移动。 (2) 弹簧秤不要达到最大量程,因为一个达到最大,另一个将不好调整。 (3) 两个弹簧秤的拉力夹角不易过大, 也不易过小, 取 90o 也可以, 并不是必须取 90o 。所以, 本题操作中错误的是 A 、 C 、 D 。 说明 本实验的所有规定都是为了更有利于操作,有利于减小测量误差,合力一定的前提下,一个力大小或方向的 改变,都可导致另一个力的大小、方向发生改变。夹角太大太小、拉力太大太小、拉力与木板不平行均会带来较大误差。 例 2 如图 9-17-1 所示是做匀加速直线的小车带动打点计时器的纸带上打出的点的一部分。图中每相邻两点之间还 有四个点没有画出, 交流电的频率为 50Hz ,测得第二个、 第三个计数点与起点相距 d =6.0cm,d 3=10.0cm ,则( 1)第一个、 2 第四个计数点与起点相距 d 、 d 各为多少? 1 4 ( 2)物体经过第一个、第二个计数点的即时速度 v 1,v 2 和物体的加速度分别为多少? 解析 设相邻两计数点相距依次为 s 1、 s 2、 s 3、 s 4,则 s =d ,

(完整word版)高中物理解题方法:图解法

高中物理解题方法:图解法 2012-8-17 图解法,也叫图形法,是一种利用几何的方法解决物理问题的一种方法。解答共点力的平衡问题,动态平衡问题,常用图解法。基本法则有平行四边形法则,矢量三角形法则等,图解法的优点是简捷,方便,直观。可以化繁为简,化难为易,提高解题的效率。 【例题1】 (2012全国新课标).如图,一小球放置在木板与竖直墙面之间。设墙面对球的压力大小为N1,球对木板的压力大小为N2。以木板与墙连接点所形成的水平直线为轴,将木板从图示位置开始缓慢地转到水平位置。不计摩擦,在此过程中 A.N1始终减小,N2始终增大 B.N1始终减小,N2始终减小 C.N1先增大后减小,N2始终减小 D.N1先增大后减小,N2先减小后增大 [答案]B 与N2的合力为定值,与重力反向等大。作图。由图形可 知,当板缓慢转动中,N1与N2的方向便发生如图示变 化,但合力不变,可得答案B 。 【点评】:该题为动态平衡问题,在挡板夹角连续变化中,重力始终保持不变,根据共点力平衡的条件,做出力的平行四边形,可以直观看出合力不变,但水平方向的支持力N1连续减小,挡板的支持力也N2始终减小。 【例题2】如图2所示,用一根长为l 的细绳一端固定在O 点,另一端悬挂质量为m 的小球A ,为使细绳与竖直方向夹30°角且绷紧,小球A 处于静止,对小球施加的最小的力是 ( C ) A.mg 3 B.mg 23 C.mg 2 1- D.mg 33 【解析】:将mg 在沿绳方向与垂直于绳方向分解,如图所示. 所以施加的力与F1等大反向即可使小球静止,故 mg mg F 2 130sin 0min = =,故选C. 答案:C

高中物理-常考题型与解题方法全汇总

高中物理-常考题型与解题方法全汇总 题型1 直线运动问题 题型概述:直线运动问题是高考的热点,可以单独考查,也可以与其他知识综合考查。单独考查若出现在选择题中,则重在考查基本概念,且常与图像结合;在计算题中常出现在第一个小题,难度为中等,常见形式为单体多过程问题和追及相遇问题。 思维模板:解图像类问题关键在于将图像与物理过程对应起来,通过图像的坐标轴、关键点、斜率、面积等信息,对运动过程进行分析,从而解决问题;对单体多过程问题和追及相遇问题应按顺序逐步分析,再根据前后过程之间、两个物体之间的联系列出相应的方程,从而分析求解,前后过程的联系主要是速度关系,两个物体间的联系主要是位移关系. 题型2 物体的动态平衡问题 题型概述:物体的动态平衡问题是指物体始终处于平衡状态,但受力不断发生变化的问题。物体的动态平衡问题一般是三个力作用下的平衡问题,但有时也可将分析三力平衡的方法推广到四个力作用下的动态平衡问题. 思维模板:常用的思维方法有两种. (1)解析法:解决此类问题可以根据平衡条件列出方程,由所列方程分析受力变化;(2)图解法:根据平衡条件画出力的合成或分解图,根据图像分析力的变化。 题型3 运动的合成与分解问题 题型概述:运动的合成与分解问题常见的模型有两类,一是绳(杆)末端速度分解的问题,二是小船过河的问题,两类问题的关键都在于速度的合成与分解。 思维模板: (1)在绳(杆)末端速度分解问题中,要注意物体的实际速度一定是合速度,分解时两个分速度的方向应取绳(杆)的方向和垂直绳(杆)的方向;如果有两个物体通过绳(杆)相连,则两个物体沿绳(杆)方向速度相等。 (2)小船过河时,同时参与两个运动,一是小船相对于水的运动,二是小船随着水一起运动,分析时可以用平行四边形定则,也可以用正交分解法,有些问题可以用解析法分析,有些问题则需要用图解法分析。 题型4 抛体运动问题 题型概述:抛体运动包括平抛运动和斜抛运动,不管是平抛运动还是斜抛运动,研究方法都

高中物理解题方法

高中物理解题方法专题指导 方法专题一:图像法解题 一、方法简介 图像法是根据题意把抽像复杂的物理过程有针对性地表示成物理图像,将物理量间的代数关系转变为几何关系,运用图像直观、形像、简明的特点,来分析解决物理问题,由此达到化难为易、化繁为简的目的. 高中物理学习中涉及大量的图像问题,运用图像解题是一种重要的解题方法.在运用图像解题的过程中,如果能分析有关图像所表达的物理意义,抓住图像的斜率、截距、交点、面积、临界点等几个要点,常常就可以方便、简明、快捷地解题. 二、典型应用 1.把握图像斜率的物理意义 在v-t图像中斜率表示物体运动的加速度,在s-t图像中斜率表示物体运动的速度,在U-I图像中斜率表示电学元件的电阻,不同的物理图像斜率的物理意义不同. 2.抓住截距的隐含条件 图像中图线与纵、横轴的截距是另一个值得关注的地方,常常是题目中的隐含条件. 例1、在测电池的电动势和内电阻的实验中, 根据得出的一组数据作出U-I图像,如图所示, 由图像得出电池的电动势E=______ V,内电阻 r=_______ Ω. 3.挖掘交点的潜在含意 一般物理图像的交点都有潜在的物理含意,解题中往往又是一个重要的条件,需要我们多加关注.如:两个物体的位移图像的交点表示两个物体“相遇”. 例2、A、B两汽车站相距60 km,从A站每隔10 min向B站开出一辆汽车,行驶速度为60 km/h.(1)如果在A站第一辆汽车开出时,B站也有一辆汽车以同样大小的速度开往A站,问B站汽车在行驶途中能遇到几辆从A站开出的汽车?(2)如果B站汽车与A站另一辆汽车同时开出,要使B站汽车在途中遇到从A站开出的车数最多,那么B站汽车至少应在A站第一辆车开出多长时间后出发(即应与A站第几辆车同时开出)?最多在途中能遇到几辆车?(3)如果B站汽车与A站汽车不同时开出,那么B站汽车在行驶途中又最多能遇到几辆车?

高中物理基本实验汇总

高中物理实验汇总 实验一:、探究匀变速直线运动的规律(含练习使用打点计时器) 1, 装置图与原理:小车在勾码拉动下作 运动,通过研究纸带可以探究小车运动规律 2,打点计时器是一种使用 电源的计时仪器,电源的频率是 ,电火花打点计时器使用 V 电压,电磁打点计时器使用 V 电压。 3,在某次“练习使用打点计时器”实验中,其中一段打点纸带如图所示,A 、B 、C 、D 是连续打出的四个点.由图中数据可知,纸带的运动是 运动,其中连接勾码的应该是 端 3,纸带处理方法: ★求B 点瞬时速度的方法: ★求加速度的方法: ★ 本实验注意点:1,长度肯定不是国际单位! 2,留意相邻计数点间究竟有几个0.02s 2,本实验需要平衡摩擦力吗? 实验二:探究力的合成的平行四边形定则 1, 装置图与原理:用两个力可以把结点拉到O 位置,用一个力也能把结点 拉到O 点,即它们的 相同。本实验要验证力的合成是否满足平行四边形。图中用平行四边形法作出的合力实验值是 ,实际由等效替代得到的合力真实值是 ,和橡皮绳肯定一直线的是 。 2,主要实验步骤: (1)在水平放置的木板上垫一张 ,把橡皮条的一端固定在板上, 另一端拴两根细线,通过细线同时用两个弹簧秤互成角度地拉橡皮条, 使结点达到某一位置O 点,此时需要记下 。 (2)在纸上根据 ,应用 求出合力F 。 (3)只用一个弹簧秤通过细绳拉橡皮条,使 , 此时需要记下 。 (4)如果比较发现 ,则说明力的合成 满足平行四边形定则。 3,本实验注意点: 实验时橡皮绳、细绳、弹簧秤要和白纸 ,拉力大小、两个力夹角要 ,确定拉力方向 时描下的两个点距离要 实验三:探究加速度与力、质量的关系 1, 原理:本实验用到的科学方法是 (1)保持 不变,探究 的关系 (2)保持 不变,探究 的关系 2,装置:重物作用是 纸带作用是 3,实验前首先 重物,适当倾斜木板直到 轻推小车运动后纸带上的点 为 止,本步骤称为 ,目的是让小车受的外力等于 4,绳子拉力理论上大小为F= 为方便改变拉力,还应该满足 ,则可认为F= F 2

最新最全,高中物理选择题,解题方法与技巧汇总,(附详细例题,与完整参考答案)

最新最全高中物理选择题解题方法与技巧汇总(附详细例题与完整想看答案) 一、比较排除法 二、特殊值代入法 三、极限思维法 四、逆向思维法 五、对称思维法 六、等效转换法 七、图象分析法 八、类比分析法

选择题在高考中属于保分题目,只有“选择题多拿分,高考才能得高分”,在平时的训练中,针对选择题要做到两个方面: 一是练准度:高考中遗憾的不是难题做不出来,而是简单题和中档题做错;平时会做的题目没做对,平时训练一定要重视选择题的正答率. 二是练速度:提高选择题的答题速度,能为攻克后面的解答题赢得充足时间. 解答选择题时除了掌握直接判断和定量计算等常规方法外,还要学会一些非常规巧解妙招,针对题目特性“不择手段”,达到快速解题的目的. 一、比较排除法 通过分析、推理和计算,将不符合题意的选项一一排除,最终留下的就是符合题意的选项.如果选项是完全肯定或否定的判断,可通过举反例的方式排除;如果选项中有相互矛盾或者是相互排斥的选项,则两个选项中只可能有一种说法是正确的,当然,也可能两者都错. [例1] 如图1所示,宽度均为d 且足够长的两相邻条形区域内,分别存在磁感应强度大小为B 、方向相反的匀强磁场.总电阻为R ,边长为433 d 的等边三角形金属框的AB 边与磁场边界平行,金属框从图示位置沿垂直于AB 边向右的方向做匀速直线运动.取逆时

针方向电流为正,从金属框C 端刚进入磁场开始计时,下列关于框中产生的感应电流随时间变化的图象正确的是( ) 图1 【解析】 感应电流随时间变化的图线与横轴所围的面积表示电荷量,其中第一象限面积取正,第四象限面积取负.金属框 从进入到穿出磁场,通过金属框的电荷量q =It =E R t =Φt -Φ0R =0,故感应电流随时间变化的图线与横轴所围的面积也应该为零,B 、C 选项显然不符合.金属框在最后离开磁场过程中切割磁感线的有效长度越来越大,故产生的感应电流也越来越大,排除D. 【答案】 A 【点评】 运用排除法解题时,对于完全肯定或完全否定的判断,可通过举反例的方式排除;对于相互矛盾或者相互排斥的

高中物理八大解题方法之七:逆向思维法

高中物理解题方法之逆向思维法 江苏省特级教师 戴儒京 内容提要:本文通过几道物理题的解法分析,阐述逆向思维解题方法的几种应用:一、在解题程序上逆向思维;二、在因果关系上逆向思维;三、在迁移规律上逆向思维。 所谓“逆向思维”,简单说来就是“倒过来想一想”。这种方法用于解物理题,特别是某些难题,很有好处。下面通过高考物理试卷中的几道题的解法分析,谈谈逆向思维解题法的应用的几种情况。 一、 在解题程序上逆向思维 解题程序,一般是从已知到未知,一步步求解,通常称为正向思维。但有些题目反过来思考,从未知到已知逐步推理,反而方便些。 例1.如图1所示, 图1 一理想变压器的原副线圈分别由双线圈ab 和cd (匝数都为n 1)、ef 和gh (匝数都为n 2)组成。用I 1和U 1表示输入电流和电压,用I 2和U 2表示输出电流和电压。在下列四种接法中,符合关系1 2212121,n n I I n n U U ==的有: (A ) b 与c 相连,以a 、d 为输入端;f 与g 相连,以e 、h 为输入端。 (B ) b 与c 相连,以a 、d 为输入端;e 与g 相连、f 与h 相连作为输入端。 (C ) a 与c 相连,b 与d 相连作为输入端;f 与g 相连,以e 、h 为输出端。 (D ) a 与c 相连,b 与d 相连作为输入端;e 与g 相连、f 与h 相连作为输出端。 析与解:一般的选择题,是从题干所给的已知条件去求解,解出结果与选项比较,哪个正确选哪个。但本题我们不能根据两个公式去求解法,而只能逐一选项讨论哪种解法能得出题干给出的公式。 对(A ),初级ab 和cd 两线圈串联,总匝数为2 n 1,次级ef 和gh 两线圈亦串联,总

高中物理实验大全全-免费

考点预测 物理实验是高考的主要内容之一.《考试大纲》就高考物理实验共列出19个考点,其中力学8个、热学1个、电学8个、光学2个.要求会正确使用的仪器主要有:刻度尺、游标卡尺、螺旋测微器、天平、秒表、电火花计时器或电磁打点计时器、弹簧测力计、温度表、电流表、电压表、多用电表、滑动变阻器、电阻箱等,并且对实验误差问题提出了更明确的要求. 《考试大纲》中的实验与探究能力要求 二、实验题的主要特点 物理实验年年考,年年有变化.从近年的实验题来看,其显著特点体现在如下两个方面. (1)从简单的背诵实验转向分析、理解实验 实验原理是物理实验的灵魂.近年来,高考物理实验题既不是简单地回答“是什么”,也不是背诵“该怎样”,而是从物理实验情境中理解“为什么”,通过分析推理判断“确实是什么”,进而了解物理实验的每一个环节. (2)从既定的课本学生实验转向变化的创新实验 只有创新,试题才有魅力;也只有变化,才能永葆实验考核的活力.近年来,既定刻板的学生实验已经从高考物理实验题中淡出,取而代之的是学生尚未接触过的要通过解读物理原理的新颖实验(如应用性、设计性、专题性实验等).创新的实验题可以使能力考核真正落到实处. 要点归纳

1.等效法 等效法是科学研究中常用的一种思维方法.对一些复杂问题采用等效法,可将其变换成理想的、简单的、已知规律的过程来处理,常使问题的解决得以简化.因此,等效法也是物理实验中常用的方法.如在“验证力的平行四边形定则”的实验中,要求用一个弹簧秤单独拉橡皮条时,要与用两个互成角度的弹簧秤同时拉橡皮条时产生的效果相同——使结点到达同一位置O,即要在合力与两分力等效的条件下,才能找出它们之间合成与分解时所遵循的关系——平行四边形定则.又如在“验证动量守恒定律”的实验中,用小球的水平位移代替小球的水平速度;在“验证牛顿第二定律”的实验中,通过调节木板的倾斜度使重力的分力抵消摩擦力而等效于物体不受摩擦力作用.还有,电学实验中电流表的改装、用替换法测电阻等,都是等效法的应用. 2.转换法 将某些不易显示、不易直接测量的物理量转化为易于显示、易于测量的物理量的方法称为转换法(间接测量法).转换法是物理实验常用的方法.如:弹簧测力计是把力的大小转换为弹簧的伸长量;打点计时器是把流逝的时间转换成振针的周期性振动;电流表是利用电流 在磁场中受力,把电流转化为指针的偏转角;用单摆测定重力加速度g是通过公式T=2πL g

最新高中物理解题方法+高考物理知识点总结优秀名师资料

高中物理解题方法高考物理知识点总结物理题解常用的两种方法: 分析法的特点是从待求量出发,追寻待求量公式中每一个量的表达式,(当然结合题目所给的已知量追寻),直至求出未知量。这样一种思维方式“目标明确”,是一种很好的方法应当熟练掌握。 综合法,就是“集零为整”的思维方法,它是将各个局部(简单的部分)的关系明确以后,将各局部综合在一起,以得整体的解决。 综合法的特点是从已知量入手,将各已知量联系到的量(据题目所给条件寻找)综合在一起。 实际上“分析法”和“综合法”是密不可分的,分析的目的是综合,综合应以分析为基础,二者相辅相成。 正确解答物理题应遵循一定的步骤 第一步:看懂题。所谓看懂题是指该题中所叙述的现象是否明白?不可能都不明白,不懂之处是哪,哪个关键之处不懂,这就要集中思考“难点”,注意挖掘“隐含条件。”要养成这样一个习惯:不懂题,就不要动手解题。 若习题涉及的现象复杂,对象很多,须用的规律较多,关系复杂且隐蔽,这时就应当将习题“化整为零”,将习题化成几个过程,就每一过程进行分析。 第二步:在看懂题的基础上,就每一过程写出该过程应遵循的规律,而后对各个过程组成的方程组求解。 第三步:对习题的答案进行讨论(讨论不仅可以检验答案是否合理,还能使读者获得进一步的认识,扩大知识面。 一、静力学问题解题的思路和方法

1.确定研究对象:并将“对象”隔离出来-。必要时应转换研究对象。这种转换,一种情况是换为另一物体,一种情况是包括原“对象”只是扩大范围,将另一物体包括进来。 2.分析“对象”受到的外力,而且分析“原始力”,不要边分析,边处理力。以受力图表示。 3.根据情况处理力,或用平行四边形法则,或用三角形法则,或用正交分解法则,提高力合成、分解的目的性,减少盲目性。 4.对于平衡问题,应用平衡条件?F,0,?M,0,列方程求解,而后讨论。 5.对于平衡态变化时,各力变化问题,可采用解析法或图解法进行研究。 静力学习题可以分为三类: ? 力的合成和分解规律的运用。 ? 共点力的平衡及变化。 ? 固定转动轴的物体平衡及变化。 认识物体的平衡及平衡条件 ,对于质点而言,若该质点在力的作用下保持静止或匀速直线运动,即加速度为零,则称为平衡,欲使质点平衡须有?F,0。若将各力正交分解则 有:?F,0,?F,0 。 XY ,对于刚体而言,平衡意味着,没有平动加速度即,0,也没有转动加速度即,,0(静止或匀逮转动),此时应有:?F,0,?M,0。 这里应该指出的是物体在三个力(非平行力)作用下平衡时,据?F,0可以引伸得出以下结论: be carried out in time rust and antirust paint twice. While skeleton construction curtain wall fireproof, antisepsis, mine should be simultaneously, all skeletons complete after the required time and

(完整版)高中物理解题技巧

物理快速解题技巧 技巧一、巧用合成法解题 【典例1】 一倾角为θ的斜面放一木块,木块上固定一支架,支架末端用丝线悬挂一小球,木块在斜面上下滑时,小球与木块相对静止共同运动,如图2-2-1所 示,当细线(1)与斜面方向垂直;(2)沿水平方向,求上述两种情况下木 块下滑的加速度. 解析:由题意可知小球与木块相对静止共同沿斜面运动,即小球与木块 有相同的加速度,方向必沿斜面方向.可以通过求小球的加速度来达到求解 木块加速度的目的. (1)以小球为研究对象,当细线与斜面方向垂直时,小球受重力mg 和细线的拉力T ,由题意可知,这两个力的合力必沿斜面向下,如图2-2-2 所示.由几何关系可知F 合=mgsin θ 根据牛顿第二定律有mgsin θ=ma 1 所以a 1=gsin (2)当细线沿水平方向时,小球受重力mg 和细线的拉力T ,由题意可知,这两个力的合力也必沿斜面向下,如图2-2-3所示.由几何关系可知F 合=mg /sin θ 根据牛顿第二定律有mg /sin θ=ma 2 所以a 2=g /sin θ. 【方法链接】 在本题中利用合成法的好处是相当于把三个力放在一个直角三角形中,则利用三角函数可直接把三个力联系在一起,从而很方便地进行力的定量计算或利用角边关系(大角对大边,直角三角形斜边最长,其代表的力最大)直接进行力的定性分析.在三力平衡中,尤其是有直角存在时,用力的合成法求解尤为简单;物体在两力作用下做匀变速直线运动,尤其合成后有直角存在时,用力的合成更为简单. 技巧二、巧用超、失重解题 【典例2】 如图2-2-4所示,A 为电磁铁,C 为胶木秤盘,A 和C (包括支架)的总质量为M ,B 为铁片,质量为m ,整个装置 用轻绳悬挂于O 点,当电磁铁通电,铁片被吸引上升的过程中,轻 绳上拉力F 的大小满足 A.F=Mg B.Mg <F <(M+m )g C .F=(M+m )g D.F >(M+m )g 解析:以系统为研究对象,系统中只有铁片在电磁铁吸引下向上做加速运动,有向上的 θ 图2-2-1 θ mg T F 合 图2-2-2 θ mg F 合 T 图2-2-3 图2-2-4

高中物理实验数据处理方法的几点研究-模板

高中物理实验数据处理方法的几点研究 论文关键词:高中物理实验数据处理方法 论文摘要:物理实验测得的数据,必须经过科学的分析和处理,才能揭示出各物理最之间的关系。就高中物理实验常用数据的处理方法进行分析,以期对物理实验教学有所帮助。 实验是物理学的重要组成部分,是物理教学不可缺少的环节。但学生在实际操作与处理中。往往容易在实验数据上出现错误,究其原因是学生没有牢固掌握数据处理的方法,不求甚解,一知半解,更不用说触类旁通了。根据我的教学经验,提出几种处理方法。(下面提出几种数据处理方法,供大家参考) 一、平均法 平均法是指对待测物理量进行很多次的测量,把测量的值相加再除以测量次数,或把每一次的测量值用固定的算式分别进行计算再求出结果,再把结果相加除以测量次数,最后取其平均值。这种方法就叫做平均法。 1.平均法的使用原理:每一次的测量因为多方面的因素都会不一样,测量值偏大或偏小,但其偏大或偏小的机会与程度往往均等,所以需要进行多次测量,再求其平均值,这样的测量值才会更真实、科学,有说服性。 2.数据的处理 (1)如果所求的结果是经过直接测量所得,应使用平均法。如“测定金属电阻率”的实验,在测定金属丝的直径d时,用“螺旋测微器”在金属丝的三个不同点上分别进行测量,然后取三次的测量结果,其平均值就是最后的直径。 (2)如果所求的结果不能经过直接测量得出,则要依据其实验的原理多次进行计算待测物理量的值,最终结果要把多次测量的物理量的值相加得出平均值。“用单摆测重力加速度”是个很典型的实验,求单摆周期的步骤如下:把单摆往一个方向拉开一个小角度,让小球顺利摆动,这时测出单摆完成n(20-30)次全振动的时间t,用公式T=t/n计算得出小球完成一次全振动的周期,这个步骤重复3次,用公式T=(T1+T2+T1)/3算出平均值,即求出单摆的振动周期。 二、描迹法 描迹法是指通过若干次描点、频闪照相、用打点计时器打点等记录形式,直观形象地显现实验结果的方法。如,在进行“平抛物体的运动”这个实验时,可以用频闪照相的方式记录小球的运动轨迹;在进行“匀变速直线运动”实验时,

高中物理解题方法大全(完整版)

" 高中物理解题方法指导 (完整版) 物理题解常用的两种方法: 分析法的特点是从待求量出发,追寻待求量公式中每一个量的表达式,(当然结合题目所给的已知量追寻),直至求出未知量。这样一种思维方式“目标明确”,是一种很好的方法应当熟练掌握。 综合法,就是“集零为整”的思维方法,它是将各个局部(简单的部分)的关系明确以后,将各局部综合在一起,以得整体的解决。 综合法的特点是从已知量入手,将各已知量联系到的量(据题目所给条件寻找)综合在一起。 实际上“分析法”和“综合法”是密不可分的,分析的目的是综合,综合应以分析为基础,二者相辅相成。 正确解答物理题应遵循一定的步骤 - 第一步:看懂题。所谓看懂题是指该题中所叙述的现象是否明白不可能都不明白,不懂之处是哪哪个关键之处不懂这就要集中思考“难点”,注意挖掘“隐含条件。”要养成这样一个习惯:不懂题,就不要动手解题。 若习题涉及的现象复杂,对象很多,须用的规律较多,关系复杂且隐蔽,这时就应当将习题“化整为零”,将习题化成几个过程,就每一过程进行分析。 第二步:在看懂题的基础上,就每一过程写出该过程应遵循的规律,而后对各个过程组成的方程组求解。 第三步:对习题的答案进行讨论.讨论不仅可以检验答案是否合理,还能使读者获得进一步的认识,扩大知识面。 一、静力学问题解题的思路和方法 1.确定研究对象:并将“对象”隔离出来-。必要时应转换研究对象。这种转换,一种情况是换为另一物体,一种情况是包括原“对象”只是扩大范围,将另一物体包括进来。 2.分析“对象”受到的外力,而且分析“原始力”,不要边分析,边处理力。以受力图表示。 3.根据情况处理力,或用平行四边形法则,或用三角形法则,或用正交分解法则,提高力合成、分解的目的性,减少盲目性。 ^ 4.对于平衡问题,应用平衡条件∑F=0,∑M=0,列方程求解,而后讨论。 5.对于平衡态变化时,各力变化问题,可采用解析法或图解法进行研究。 静力学习题可以分为三类: ①力的合成和分解规律的运用。 ②共点力的平衡及变化。 ③固定转动轴的物体平衡及变化。

高中物理的实验方法总结介绍

高中物理的实验方法总结介绍 高中物理的实验方法总结 1.控制变量法:所谓控制变量,就是在研究某一问题的过程中,对影响实验结果的某一因素和条件加以人为控制,而不改变其它条件。若某两次实验只有某一条件不同,导致更后结果不同,则说明此条件影响了这次的实验结果。控制变量可以说的上存在于我们每一个物理实验中,掌握控制变量法更是我们做实验的基础。比如物理力学中在推导动能定理时,通过控制变量法证明了物体的能量在质量相同的情况下,与速度呈正比。在做物理实验的时候,同学们一定要搞清楚哪些是变量,哪些是定量。 2.转化法:在物理实验在中,经常存在着一些看不见、摸不着的现象或者不好测量的物理量,这时候就需要将它转化为让我们清晰明了的事物,在整个物理学的前进过程中,转化法发挥了不可替代的作用。 3.等效替代法:在高中的物理实验中,我们常常为了问题简化,就用一个物理量来代替另一个物理量,但不改变实验结果。比如在电学实验中,当我们需要一个大电阻但手边没有的时候就可以用多个电阻代替。等效替代法中更重要的就是等效二字,等效指的是同一个实验中,它们产生的效果是相同的。如果同学们能熟练运用等效替代法就意味着已经对这个实验有了一定理解。 高中物理实验题的答题技巧 1、实验题一般采用填空题或作图题的形式出现。作为填空题,数值、单位、方向或正负号都应填全面;作为作图题:①对函数图像应注明纵、横轴表示的物理量、单位、标度及坐标原点。②对电学实物图,则电表量程、正负极性,电流表内、外接法,变阻器接法,滑动触头位置都应考虑周全。③对光路图不能漏箭头,要正确使用虚、实线,各种仪器、仪表的读数一定要注意有效数字和单位;实物连接图一定要先画出电路图(仪器位置要对应);各种作图及连线要先用铅笔(有利于

高中物理的实验方法总结介绍

高中物理的实验方法总结介绍 1.控制变量法:所谓控制变量,就是在研究某一问题的过程中,对影响实验结果的某一因素和条件加以人为控制,而不改变其它条件。若某两次实验只有某一条件不同,导致更后结果不同,则说明此条件影响了这次的实验结果。控制变量可以说的上存在于我们每一个物理实验中,掌握控制变量法更是我们做实验的基础。比如物理力学中在推导动能定理时,通过控制变量法证明了物体的能量在质量相同的情况下,与速度呈正比。在做物理实验的时候,同学们一定要搞清楚哪些是变量,哪些是定量。 3.等效替代法:在高中的物理实验中,我们常常为了问题简化,就用一个物理量来代替另一个物理量,但不改变实验结果。比如在电学实验中,当我们需要一个大电阻但手边没有的时候就可以用多个电阻代替。等效替代法中更重要的就是等效二字,等效指的是同一个实验中,它们产生的效果是相同的。如果同学们能熟练运用等效替代法就意味着已经对这个实验有了一定理解。 2、常规实验题:主要考查课本实验,几年来考查比较多的是试验器材、原理、步骤、读数、注意问题、数据处理和误差分析,解答常规实验题时,这种题目考得比较细,要在细、实、全上下足功夫。 3、设计型实验重在考查实验的原理。要求同学们能审清题意,明确实验目的,应用迁移能力,联想相关实验原理。一定要强调四性(科学性、安全性、准确性、简便性),如在设计电学实验时,要把安全性放在第一位,同时还要尽可能减小实验的误差,避免出现大量程测量小数值的情况。 选择题一般考查学生对基本知识和基本规律的理解及应用这些知识进行一些定性推理和定量计算。解答选择题时,要注意以下几个问题:

1、每一选项都要认真研究,选出最佳答案,当某一选项不敢确 定时,宁可少选也不错选。 2、注意题干要求,让你选择的是不正确的、可能的还是一定的。 3、相信第一判断:凡已做出判断的题目,要做改动时,请十二 分小心,只有当你检查时发现第一次判断肯定错了,另一个百分之 百是正确答案时,才能做出改动,而当你拿不定主意时千万不要改。特别是对中等程度及偏下的同学这一点尤为重要。 4、做选择题的常用方法: ①筛选(排除)法:根据题目中的信息和自身掌握的知识,从易到难,逐步排除不合理选项,最后逼近正确答案。 ②特值(特例)法:让某些物理量取特殊值,通过简单的分析、计算进行判断。它仅适用于以特殊值代入各选项后能将其余错误选项 均排除的选择题。 ③极限分析法:将某些物理量取极限,从而得出结论的方法。 ⑤观察、凭感觉选择:面对选择题,当你感到确实无从下手时,可以通过观察选项的异同、长短、语言的肯定程度、表达式的差别、相应或相近的物理规律和物理体验等,大胆的做出猜测,当顺利的 完成试卷后,可回头再分析该题,也许此时又有思路了。 ⑥熟练使用整体法与隔离法:分析多个对象时,一般要采取先整体后局部的方法。

高一物理实验题解题方法归纳

高一物理实验题解题方法归纳 实验,是自然科学的研究方法之一,高中物理实验是解决物理问题的一种途径,学好高中物理实验的复就至关重要。下面是给大家带来的高一物理实验题方法,希望能帮助到大家! 高一物理实验题方法1 常用的高中物理实验方法之控制变量法 在高中物理实验中,常有多个因素在变化,造成规律不易表现出来,这时可以先控制一些物理量不变,依次研究某一个因素的影响和利用。控制变量法是科学探究中的重要思想方法,广泛地运用在各种科学探索和科学实验研究之中。 常用的高中物理实验方法之等效替代法 等效替代法是在保证某种效果相同的前提下,将实际的、复杂的物理问题和物理过程转化为等效的、简单的、易于研究的物理实验问题和物理实验过程来研究和处理的方法。等效替代法是物理方法既是科学家研究问题的方法,也是高中学生在学习物理中常用的方法。 常用的高中物理实验方法之累积法

爱高中物理实验中把某些难以用常规仪器直接准确测量的物理量用累积的方法,将小量变大量,不仅可以便于测量,而且还可以提高测量的准确程度,减小误差。 常用的高中物理实验方法之放大法 对于高中物理实验中微小量或小变化的观察,可采用放大的方法。例如游标卡尺、放大镜、显微镜等仪器都是按放大原理制成的。 高一物理实验题方法2 解题技巧1.对于多体问题,要正确选取研究对象,善于寻找相互联系 选取研究对象和寻找相互联系是求解多体问题的两个关键。选取研究对象需根据不同的条件,或采用隔离法,即把研究对象从其所在的系统中抽取出来进行研究;或采用整体法,即把几个研究对象组成的系统作为整体来进行研究;或将隔离法与整体法交叉使用。 解题技巧2.对于多过程问题,要仔细观察过程特征,妥善运用物理规律 观察每一个过程特征和寻找过程之间的联系是求解多过程问题的两个关键。分析过程特征需仔细分析每个过程的约束条件,如物体的受力情况、状态参量等,以便运用相应的物理规律

高中物理解题方法大全

高中物理解题方法大全 物理题解常用的两种方法: 分析法的特点是从待求量出发,追寻待求量公式中每一个量的表达式,(当然结合题目所给的已知量追寻),直至求出未知量。这样一种思维方式“目标明确”,是一种很好的方法应当熟练掌握。 综合法,就是“集零为整”的思维方法,它是将各个局部(简单的部分)的关系明确以后,将各局部综合在一起,以得整体的解决。 综合法的特点是从已知量入手,将各已知量联系到的量(据题目所给条件寻找)综合在一起。 实际上“分析法”和“综合法”是密不可分的,分析的目的是综合,综合应以分析为基础,二者相辅相成。 正确解答物理题应遵循一定的步骤 第一步:看懂题。所谓看懂题是指该题中所叙述的现象是否明白?不可能都不明白,不懂之处是哪?哪个关键之处不懂?这就要集中思考“难点”,注意挖掘“隐含条件。”要养成这样一个习惯:不懂题,就不要动手解题。 若习题涉及的现象复杂,对象很多,须用的规律较多,关系复杂且隐蔽,这时就应当将习题“化整为零”,将习题化成几个过程,就每一过程进行分析。 第二步:在看懂题的基础上,就每一过程写出该过程应遵循的规律,而后对各个过程组成的方程组求解。 第三步:对习题的答案进行讨论.讨论不仅可以检验答案是否合理,还能使读者获得进一步的认识,扩大知识面。 一、静力学问题解题的思路和方法 1.确定研究对象:并将“对象”隔离出来-。必要时应转换研究对象。这种转换,一种情况是换为另一物体,一种情况是包括原“对象”只是扩大范围,将另一物体包括进来。 2.分析“对象”受到的外力,而且分析“原始力”,不要边分析,边处理力。以受力图表示。 3.根据情况处理力,或用平行四边形法则,或用三角形法则,或用正交分解法则,提高力合成、分解的目的性,减少盲目性。 4.对于平衡问题,应用平衡条件∑F=0,∑M=0,列方程求解,而后讨论。 5.对于平衡态变化时,各力变化问题,可采用解析法或图解法进行研究。 静力学习题可以分为三类: ①力的合成和分解规律的运用。 ②共点力的平衡及变化。 ③固定转动轴的物体平衡及变化。 认识物体的平衡及平衡条件 对于质点而言,若该质点在力的作用下保持静止或匀速直线运动,即加速度α为零,则称为平衡,欲使质点平衡须有∑F=0。若将各力正交分解则有:∑F X=0,∑F Y=0 。 对于刚体而言,平衡意味着,没有平动加速度即α=0,也没有转动加速度即β=0(静止或匀逮转动),此时应有:∑F=0,∑M=0。