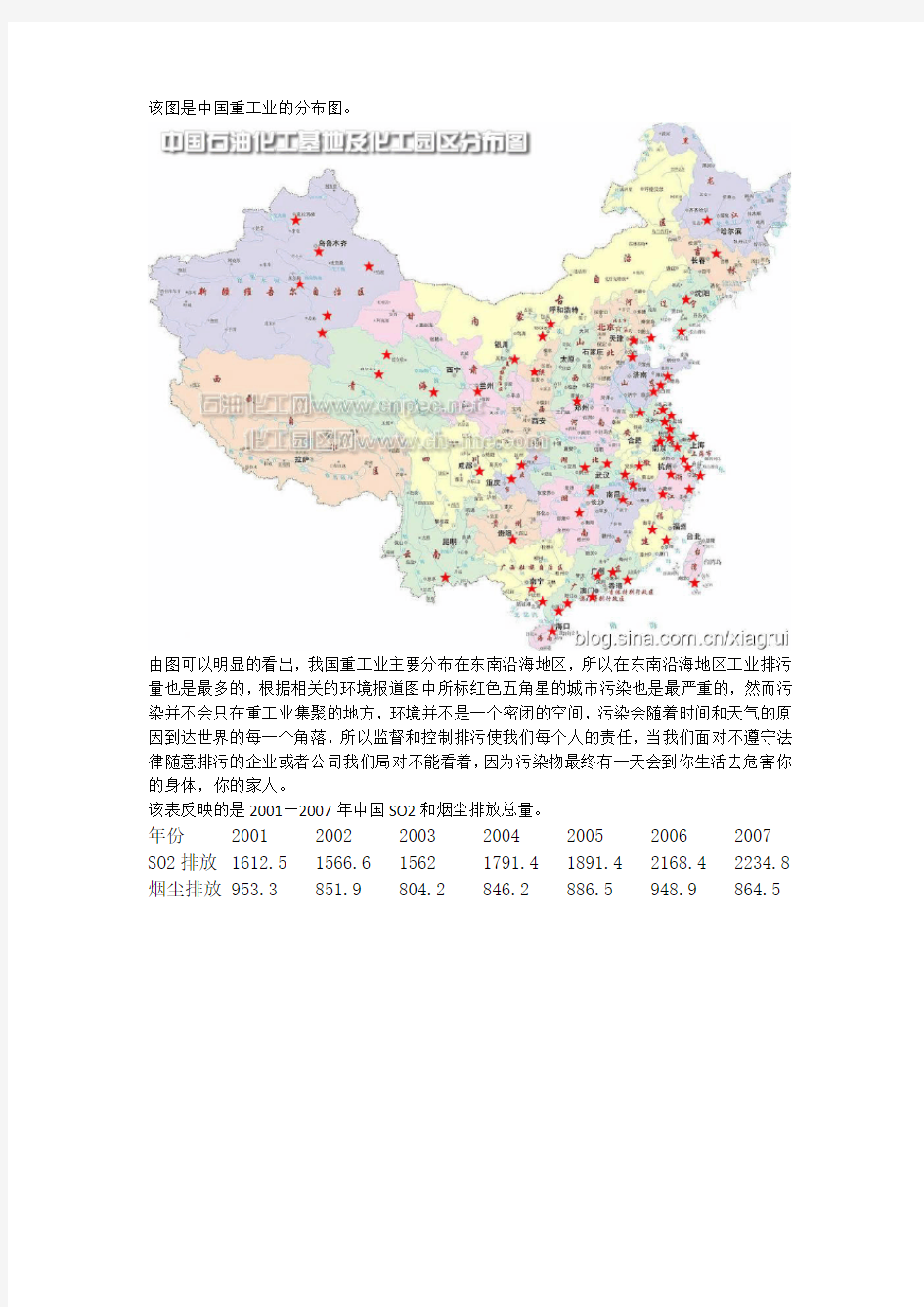

该图是中国重工业的分布图

该图是中国重工业的分布图。

由图可以明显的看出,我国重工业主要分布在东南沿海地区,所以在东南沿海地区工业排污量也是最多的,根据相关的环境报道图中所标红色五角星的城市污染也是最严重的,然而污染并不会只在重工业集聚的地方,环境并不是一个密闭的空间,污染会随着时间和天气的原因到达世界的每一个角落,所以监督和控制排污使我们每个人的责任,当我们面对不遵守法律随意排污的企业或者公司我们局对不能看着,因为污染物最终有一天会到你生活去危害你的身体,你的家人。

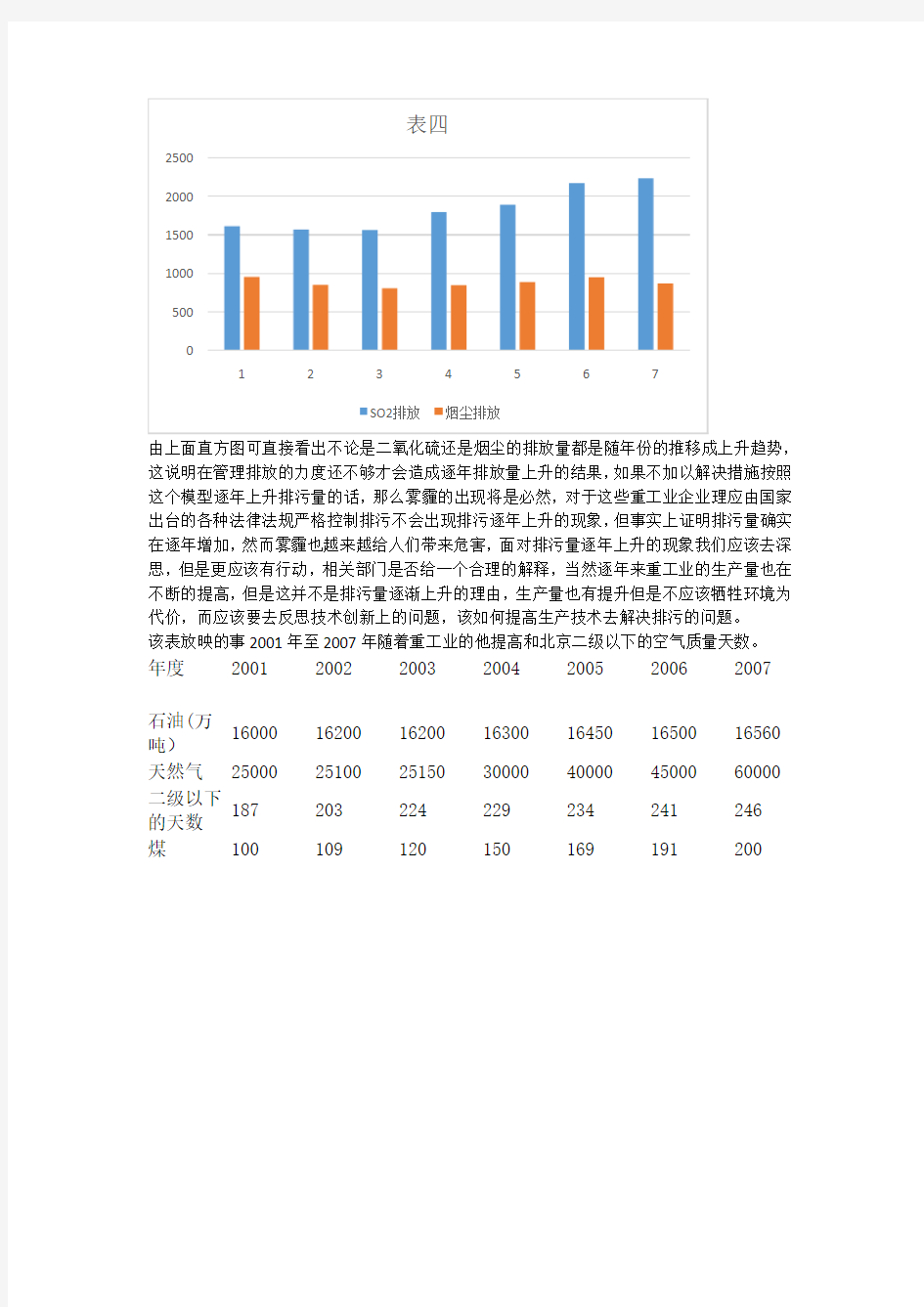

该表反映的是2001—2007年中国SO2和烟尘排放总量。

年份2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 SO2排放1612.5 1566.6 1562 1791.4 1891.4 2168.4 2234.8 烟尘排放 953.3 851.9 804.2 846.2 886.5 948.9 864.5

由上面直方图可直接看出不论是二氧化硫还是烟尘的排放量都是随年份的推移成上升趋势,这说明在管理排放的力度还不够才会造成逐年排放量上升的结果,如果不加以解决措施按照这个模型逐年上升排污量的话,那么雾霾的出现将是必然,对于这些重工业企业理应由国家出台的各种法律法规严格控制排污不会出现排污逐年上升的现象,但事实上证明排污量确实在逐年增加,然而雾霾也越来越给人们带来危害,面对排污量逐年上升的现象我们应该去深思,但是更应该有行动,相关部门是否给一个合理的解释,当然逐年来重工业的生产量也在不断的提高,但是这并不是排污量逐渐上升的理由,生产量也有提升但是不应该牺牲环境为代价,而应该要去反思技术创新上的问题,该如何提高生产技术去解决排污的问题。

该表放映的事2001年至2007年随着重工业的他提高和北京二级以下的空气质量天数。

年度2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

石油(万

16000 16200 16200 16300 16450 16500 16560 吨)

天然气25000 25100 25150 30000 40000 45000 60000

二级以下

187 203 224 229 234 241 246

的天数

煤100 109 120 150 169 191 200

该表图反映了七年来随着重工业的不断发展而随着变化的北京环境,从表图中直接的反映了随着重工业一年一年的生产量不断的提高,而北京的环境质量也一天天随之下降,归根到底还是跟工业排放量有直接的关系,所以最根本的办法就是要彻底解决排污问题雾霾才会得到真正的解决,然而从现实来看这根本就是一个不可能的问题,对于工业排放量国家有明确的排放标准,然而总有那么一些人徇私枉法和以个人的利益而去破坏还有的原则。

中国地质构造的基本格局

中国地质构造的基本格局 关于中国地质构造的基本格局,李四光(1939、1973)、黄汲清等(1977)、任纪舜(1990、1997)、程裕淇等(1994),分别从构造体系和构造域两个方面进行过概括和客观描述。借鉴前人成果,结合此次编图所取得的资料,认为中国的地质构造格局主要是板块间相互作用与陆内构造活动的综合反映,而板块活动与陆内块体再活动总是有一定的方向、方式和涉及一定地域,从而形成一定的构造体系域。这与构造体系和构造域的原义和范畴已不尽相同。强调板块相互作用与板内构造活动都具有重要意义。现从构造形变的综合形态、主体构造带展向、复合关系及其动力体系角度,将全国划分为古亚洲、特提斯、华夏—滨西太平洋、贺兰—康滇等4个主要的构造体系域,它们东西横亘、南北纵贯,东西约略对称,并以上扬子地块为中心构造结,构成了一幅大中华构造格架。 我国地质构造的一个显著特点是断裂构造十分发育,所编1:250万地质图上最主要的区域断裂(表5-1)计89条(图5-2),有45条属发生过6级以上地震的活动性断裂,他们分属于不同的构造体系域,其中包括6条板块结合带和6条重要的微板块结合带和10条地壳拼接带,多数有蛇绿岩带、构造混杂岩带发育。不少伴有规模较大的韧性剪切带,其中有16条已发现有蓝片岩带。而含柯石英榴辉岩的超高压变质带主要在中央造山系发现。由于绝大部分具有较长的发育历史和复杂的力学转变过程,地质图未能区分其属性。 古亚洲构造体系域 该域包括任纪舜(1997)所划分的古亚洲构造域,但范围、时限更为广泛,主要是还考虑了板块拼合后的陆内造山作用。以李四光(1973)所划分的3条巨型纬向带为主体,还包括其间所镶嵌的东西向排列的陆块或地块。这些构造形体总体循近东西向展布,中部约略向南弯曲或形成规模不等向南凸出的弧形弯滑构造,如淮阳弧、广西弧等,并相伴有NEE、NWW 向一对X型剪切构造。 该体系域主要发育于我国中北部,包括发育于晚元古代以来,定型于华力西期的天山—兴蒙造山系和定型于印支期的中央造山带以及其间的塔里木、华北陆块。形成于燕山期发育于特提斯与华夏构造域之上的南岭构造带也是该域的新成员,以隆起—花岗岩带为特征,是陆内造山的产物。除此尚有一些规模较小的构造带。 特提斯构造体系域 特提斯构造体系域为华力西、印支、燕山、喜马拉雅期,特提斯洋迭次关闭,冈底斯—印度板块多次相对向N或NNE方向聚合、碰撞造山形成的一个主体为NW向、中段为近EW向、东南段约略向南东撒开的反S状弧形挤压地带,是总体为EW向的特提斯造山系在特定边界条件下发生的构造畸变。其地域主要在中央造山带之南,扬子陆块以西的青藏高原地区,NW向的右江造山带也属该域组成部分。主体由一系列造山带间夹羌北—昌都、羌南、冈底斯等长条状弧形微陆块组成,其中有一系列巨大的断裂带,亦呈反S状,长达1 000~3 000 km余,多数伴有蛇绿岩带、外来混杂岩块或蓝片岩带,他们一般具有拉张、逆冲挤压等复性特征。东段兼有左行走滑和旋转,南段显示右行,其间的块体有向SE挤出的趋势。多数断裂活动性较大,为地震多发带。 金沙江-红河断裂带全长3 000 km以上,北西段呈NWW向分为两支:一支为羊湖—金沙江断裂,发育西金乌金蛇绿岩带,并有榴辉岩分布,在蛇形沟新发现有早二叠世深海放射虫硅质岩;另一支为郭扎错—若拉岗日断裂,在藏北青南沿带发育二叠—三叠系复理石、硅质岩、基性火山岩及二叠系灰岩外来岩块,且有蛇绿岩残块及蓝片岩。中段折向NNW至SN 向,由金沙江蛇绿岩及含志留系—二叠系灰岩外来岩块的泥砾混杂岩组成宽达30~40 km的强变形带,以逆冲兼有右行剪切为特征。南段经哀劳山延出国境,与越南黑水河消减带相连,

高中地理世界年平均气温分布图的知识点梳理

高中地理世界年平均气温分布图的知识点梳理 高中地理世界年平均气温分布图的知识点梳理 解读地理图表的方法众多。主要解读图中的‘四性’:一般性、差异性、特殊性和相关性。当然不是所有的图中都具有这‘四性’。下面是作者对‘世界年平均气温的分布’图的解读。 1、全球气温分布的一般规律。 (1)、从低纬向高纬递减。因太阳辐射的分布是从低纬 向高纬递减。 (2)、同纬度海陆气温不同。夏季陆地气温高,海洋气 温低。冬季陆地气温低,海洋气温高。因海陆热力性质的差异所致。 (3)、同纬度高原、山地的气温比平原、低地的气温低。这是地形因素的影响。 2、等温线形状的南北差异。 北半球比较曲折,南半球比较平直。因北半球海陆相间,下垫面性质差异大,等温线偏离纬线。而南半球主要是海洋,下垫面性质单一,太阳辐射是影响气温的主导因素,等温线大致与纬线平行。 3、等温线的突变。 等温线的突变,既偏离纬线。影响的因素不同,偏离的程度和方向不一。一般情况下,陆地上等温线的突变是由地形因素所致,海洋上等温线的突变是洋流的影响。如上图所示:(1)、A、B、C、D四处的等温线都向低纬凸出,说明这

里比同纬度的两侧的.气温低。因这四地都有寒流经过,降温 作用明显。 (2)、E、F、G、H、I五处的等温线都向高纬凸出,说 明这里比同纬度的两侧的气温高。因这五地都有暖流经过,增温作用明显。 (3)、在青藏高原和科迪勒拉山脉等地,等温线向低纬 凸出,说明这里比同纬度的两侧的气温低。因高原山地海拔高,降温作用明显。小范围闭合等温线也是地形因素的影响而形成。等温线与等高线平行。 (4)、A、B两处凸向的纬度比C、D两处的更低。因A、 B两处的寒流是由寒冷的西风漂流向低纬运动而形成的,水温 更低,气温相应降低。而C、D两处的寒流是北太平洋暖流和 北大西洋暖流向低纬运动而形成的,水温较高,气温相应较高。 (5)、从图中可以读出,同一纬度高温区等温线凸向高纬,低温区等温线凸向低纬。可简记为‘高温高凸,低温低凸’(同一纬度)。 s(); 【高中地理世界年平均气温分布图的知识点梳理】

世界气温的变化规律

《世界气温的分布规律》说课稿 一、说教材所处的地位和作用 这节课是七年纪地理上册第三章“天气与气候”部分中第二节“气温和气温的分布”的第二课时,着重介绍气温的时空分布规律。本课是在第一课时学习了“气温的变化”后的自然延伸和发展,本节与第三节《降水和降水分布》是并列关系,本节课通过阅读分析世界年平均气温分布图,理解世界气温分布的规律,为下一节学习世界降水的分布规律的学习奠定了基础,为第四节“世界的气候”提供必备了的知识,所以本节内容在初中地理教学中占据重要地位。根据新课标的要求,地理课要以学生发展为本,以培养学生终身学习能力为基本宗旨,因此教材内容安排简明、扼要,弹性大,给教师上课留有很大的发挥空间,更重要的是内容处理的基本模式是利用地图分析、归纳内在规律,这对于培养学生的发散性思维,提高学生读图、析图、用图的能力是非常有益的,教师应充分利用好教材的这一优势。 二、说教学对象 通过近两个月的地理知识的学习,学生对地理已经有了一定的兴趣。七年级的学生形象思维能力较强,而好奇、好动、好表现是这一年龄段孩子的特点。在前阶段学习过纬度、海陆分布等知识,上一节刚学过的气温变化知识,是学习本节气温分布知识的基础,但由于学生基础知识参差不齐,加上他们的抽象能力还不强,因此,在教学中,要扬长避短,引导学生从现实生活的经历和体验出发,让学生想观察,敢思考,进而激发学生的求知欲和好奇心。 三、说教学目标 1.知识和能力目标:初步学会阅读世界年平均气温分布图,说出气温分布的规律。 2.过程与方法:学生在教师的引导下,通过阅读分析世界年平均气温分布图,理解世界气温分布的规律。 3.情感态度与价值观目标:通过应用气温分布规律来解释生活中的现象,培养学生养成关注生活的意识。 四、说教学重点和难点: 通过阅读世界年平均气温分布图,总结气温分布的规律。 五、说教学方法: 鉴于本节知识的重要性,为了体现“学习对生活有用的地理”、“学习对终身发展有用的地理”、“改变地理学习方式”等基本理念,突出重点、突破难点,实现本节课的教学目标,在教学中可采用多种教学手段来激发学生的学习兴趣:如启发式教学法,讨论法,自主探究法,启发式读图法。 六、说学法

中国地质概况

中国地质概况 中华人民共和国位于亚洲东部,太平洋的西岸。面积约960万Km2,疆域辽阔,山川壮丽。西南有“世界屋脊”之称的青藏高原,珠穆郎玛峰海拔8848m,为世界第一高峰;西北有中国最低的吐鲁番盆地,海拔-155m,为世界著名的洼地之一。地势西高东低:西部海拔4000m以上的高原。天山、阴山、昆仑山、秦岭、南岭,峰峦峻拔,逶迤东延;长江、黄河、珠江、黑龙江,涛浪翻滚,蜿蜒东流;在广大的东部地区,丘陵与盆地纵横交错,沃野与河湖相映生辉,气候宜人,物产丰富,素为中华民族休养生息之地,更为现代中国和当前社会主义建设和重要基地。 中国处于欧亚板块的东南缘,与太平洋板块和印度板块相接,各地区地质环境差异较大,发展历史很不相同,因而区域地质各具特色。从整体来说,中国地层发育齐全,沉积类型多样;地质构造复杂,活动带与稳定区并存;岩浆活动频繁,演化历史漫长;变质作用类型齐全,变质程度各民;成矿条件优越,矿产资源丰富:是全球具有重要地质特公的地区之一,也是全面研究地壳构造演化,特别是中新生代地壳构造演化的重要地区之一。 地层: 中国幅员广阔,各断代地层发育齐全,自中—下太古界至新生界皆有分布。各时代地层出露总面积粗略统计为8602610Km2,占全国陆地面积的89.6%。 其中:太古宇出露面积为73700Km2,占出露地层总面积的0.9%; 元古宇出露面积为596300Km2,占出露地层总面积的6.9%; 下古生界573500Km2,占6.7%; 上古生界945600Km2,占11%; 中生界2457700Km2,占28.5%; 新生界3955810Km2,占46%。 沉积类型多种多样,显生宙生物化石丰富。太古宇、大都元古宇以及部分活动带的显生宙地(岩)层都遭受了不同程度的区域变质作用。形成了不同时代的变质岩系。 岩浆岩 中国岩浆岩分布广泛,侵入岩出露面积为997390km2,占全国陆地面积的10-4%。其中:超镁铁岩面积为16360km2,占侵入岩面积的1-6%;镁铁岩7044km2,占7-1%;中性岩(含中基性岩)47600km2,占4-8%;酸性岩(含中酸性岩)861690km2,占86-4%;碱性岩1300km2,占0-1%。岩浆活动十分频繁,从太古宙至近期都有发生。岩浆活动的方式多种多样,既有岩浆喷溢和爆发,又有岩浆侵入。岩浆活动可划分为前吕梁、吕梁、四堡、晋宁、震旦、加里东、华力西、印支、燕山、喜马拉雅等10个期。前吕梁,吕梁、加里东和华力西在中国北部(昆仑一秦岭以北)最为强烈;四堡、晋宁期在中国南部较为强烈;印支和燕山期在中国东部最为发育;喜马拉雅期在滇藏地区尤为重要。各期、各类侵入岩出露面积见表11。中国多期次、规模巨大的岩浆活动是岩石圈演化过程的一个重要方面,对中国内生矿产的生成具有重要意义。 前吕梁期: 前吕梁期岩浆岩包括太古宙的迁西期、阜平期和五台期,主要发育在华北地区的北部,在豫西、小秦岭地区以及阿尔金山和佳木斯地区也有分布。 火山岩火山岩在太古宙为地层的重要组成部分,呈近东西向展布。 侵入岩前吕梁期侵入岩主要有超镁铁岩、镁铁岩和酸性岩,中性岩较少。 吕梁期: 吕梁期岩浆在我国分布甚广,其出露范围与早元古代地层基本一致,主要见于华北地区的北部,吉、辽、鲁、冀、晋地区,内蒙古阿拉善、大青山,黑龙江东部佳木斯、东风山,以及西北部额木尔、塔河等地。此外,还见于天山、昆仑一秦岭和川滇地区。

初中地理世界气温分布规律

世界气温分布规律 学习目标 1.阅读等温线图,能够判读等温线图。 2.阅读课本63页图4.10世界年平均气温分布图,描述世界气温分布特点。 3.阅读世界1月、7月平均气温分布图及气温的垂直变化图,说出世界1月、7月气温分布特点。 学习重难点 世界气温的分布规律 一、小组合作探究: 1.读左图:根据图中等温线的分布情况,小组合作描述世界气温分布规律。 2.读世界7月平均气温分布图比较C 点与D 点的温度高低,并判断此时是海洋气温高还是陆地气温高? 3.读世界1月平均气温分布图比较A 点与B 点的温度高低,并判断此时是海洋气温高还是陆地气温高? 世界7月平均气温分布图 C D C A B 世界年平均气温分布图 世界1月平均气温分布图

二、思考探究: 图(1)图(2) 4.读图(1)和图(2):回答下列问题: (1)图(1)在半球;图中A (陆地或海洋),B (陆地或海洋) (2)在图(2)中C (陆地或海洋),D (陆地或海洋) 三、课堂总结(我学到了什么?): 练一练: 1.(2011?巢湖)在北半球,一年中陆地最高气温出现在() A.一月B.七月C.二月D.八月 2.(2012?天门模拟)世界气温的分布规律是() A.地势越低,气温越低B.同纬度的陆地和海洋气温相同 C.南半球的等温线比北半球平直D.由高纬度向低纬度逐渐降低 3.有关世界气温分布规律的叙述,正确的是() A.由高纬度向低纬度地区逐渐降低B.由沿海向内陆逐渐降低 C.由山麓向山顶逐渐降低D.由陆地向海洋逐渐降低 4.世界气温变化的一般规律是() A.从低纬度向两极逐渐降低B.从中纬度向低纬度和高纬度降低 C.从两极向低纬度降低D.从高纬度向低纬度和中纬度降低 5.受纬度影响,世界气温从向逐渐降低. 6.一般来说,气温随着纬度的增高而降低,低纬度气温,高纬度气温. 7.读“世界年平均气温分布图”,回答问题. (1)从图中可看出,低纬度气温,高纬度气 温. (2)从赤道向两极,气温的变化规律 是.

中国地质灾害分布概况

第一章中国地质灾害分布概况 我国地质灾害种类齐全,按致灾地质作用的性质和发生处所进行划分,常见地质灾害共有12 类、48种(国土资源部地质环境管理司等,1998)。它们是:1.地壳活动灾害,如地震、火山喷发、断层错动等;2.斜坡岩土体运动灾害,如崩塌、滑坡、泥石流等;3.地面变形灾害,如地面塌陷、地面沉降、地面开裂(地裂缝)等;4.矿山与地下工程灾害,如煤层自燃、洞井塌方、冒顶、偏帮、鼓底、岩爆、高温、突水、瓦斯爆炸等; 5.城市地质灾害,如建筑地基与基坑变形、垃圾堆积等; 6.河、湖、水库灾害,如塌岸、淤积、渗漏、浸没、溃决等; 7.海岸带灾害,如海平面升降、海水入侵,海岸侵蚀、海港淤积、风暴潮等; 8.海洋地质灾害,如水下滑坡、潮流沙坝、浅层气害等;9.特殊岩土灾害,如黄土湿陷、膨胀土胀缩、冻土冻融、沙土液化、淤泥触变等; 10.土地退化灾害,如水土流失、土地沙漠化、盐碱化、潜育化、沼泽化等; 11.水土污染与地球化学异常灾害,如地下水质污染、农田土地污染、地方病等; 12.水源枯竭灾害,如河水漏失、泉水干涸、地下含水层疏干(地下水位超常下降)等。 全国共发育有较大型崩塌3000多处、滑坡2000多处、泥石流2000 多处,中小规模的崩塌、滑坡、泥石流则多达数十万处。全国有350 多个县的上万个村庄、100 余座大型工厂、55 座大型矿山、3000 多公里铁路线受崩塌、滑坡、泥石流的严重危害。除北京、天津、上海、河南、甘肃、宁夏、新疆以外的24 省、区、市都发现岩溶塌陷灾害。全国岩溶塌陷总数近3000处,塌陷坑3 万多个,塌陷面积300 多平方公里。 据不完全统计,在全国20 个省、区内,共发生采空塌陷180 处以上,塌陷面积大于1000 多平方公里。全国共有上海、天津、江苏、浙江、陕西等16 个省(区、市)的46个城市出现了地面沉降问题。地裂缝出现在陕西、河北、山东、广东、河南等17个省(区、市),共400多处、1000多条。据统计,八十年代末至九十年代初,每年因地质灾害造成300—400人死亡,经济损失100 多亿元,九十年代中期以来,每年造成1000人死亡,经济损失高达200多亿元。一些地区和县(市)的地质灾害已成为制约地方社会经济发展的重要因素,全国经济的可持续发展受到了严重影响。

中国地质构造..

中国现今大地构造格局 中国地处欧亚大陆东南缘、印度板块和太平洋(菲律宾)板块交汇位置(图1),地表起伏巨大,经历了漫长的地质演化过程,是地球上地质构造最复杂的地区之一。区内青藏高原被称为世界屋脊,喜马拉雅山脉中珠穆朗玛峰全球海拔最高,同时全球海拔最低点也十分靠近中国大陆(陆上海拔最低贝加尔湖,海底海拔最低马里亚纳海沟)。中国大陆同时又受世界两大地震带(环太平洋地震带和地中海-喜马拉雅地震带)影响,地震等地质灾害频发(最近如2008年8.0级四川大地震和2010年7.2级玉树地震)。中国大陆板块内部构造变形复杂,使之成为世界著名的板内构造和大陆动力学研究的热点地区之一。另外,西北太平洋板块在东亚(以及东南亚)地区的深俯冲作用,形成了世界上最典型的沟-弧-盆(trend-arc-basin)体系,是研究火山活动、板块俯冲、中深源地震等极好的地区。因此,了解和认识现今中国大地构造格局,具有重要的意义。 图1. 中国及临区主要的构造单元(Zhao et al.,2011). 说明:彩色指示地形的起伏变化,白线指示板块边界,灰色线指示大断裂以及区内主要的构造板块边界,黑色三角指示主要的火山。相类似的图如下图(Huang and Zhao,2006)

常用术语: 临区板块:Pacific Plate 太平洋板块Philippine Sea Plate 菲律宾板块Indian Plate 印度板块Kazak Shield 哈萨克地盾West Siberia Plain 西西伯利亚平原Sino-Korean Craton 中朝板块North China Craton(NCC) 华北克拉通Yangtze (para-)Platform(Block) 扬子(准)地台(板块) Cathaysia Block 华夏板块(注:对于华夏板块的认识目前比较有争议,这里暂且以“华夏板块”称呼) 临区海洋:the Pacific (ocean) 太平洋Sea of Okhotsk 鄂霍次克海Japan Sea 日本海Bohai Bay 渤海湾Yellow Sea 黄海East China Sea 东海South China Sea 南海 平原盆地:North China (rift)Basin(HBB) 华北(裂谷)盆地(平原) Sichuan Basin 四川盆地Jungger Basin 准葛尔盆地Tarim Basin 塔里木盆地Qiadam Basin柴达木盆地Ordos Basin 鄂尔多斯盆地 山脉(系):Himalaya Mountains 喜马拉雅山Pamir 帕米尔Tian Shan 天山Kunlun Mountains 昆仑山Altay Mountains 阿尔泰山Qilian Mountains 祁连山Qinling-Dabie-Sulu Orogens 秦岭-大别-苏鲁造山带

世界气温分布教案

世界气温分布 【课标要求】 使用气温资料,绘制气温曲线图 初步学会阅读世界年平均气温分布图,说出世界气温的分布规律。 【教材结构分析】 本小结的内容主要是世界气温分布。讲课过程中教师可以诱导学生自己的思维能力、想象能力,通过读图、析图的方式,调动学生思维的积极性,将地图中蕴含的地理信息挖掘出来,有利于学生能力的提高。 【教学目标】 (一)知识与能力 1.了解等温线的含义,掌握阅读“等温线分布”图的正确方法 2.能根据世界气温分布图,总结出气温地区分布的规律。 3.能根据气温的数字资料,绘制出气温变化曲线图 (二)过程与方法 1.通过阅读气温分布图,能够说出世界年平均气温的分布规律。 2.加强读图能力的训练。 (三)情感态度与价值观 体会气温的意义、与生活的关系。 【教学重点】 1.能根据气温资料,绘制气温曲线图 2.学会阅读世界平均气温分布图 【教学难点】 通过阅读气温分布图,说出世界年平均气温的分布规律 【教学用具】 多媒体课件 【教学方法】 讲授法,启发式 【课时安排】 1课时 【教学过程】 复习: 提问:气温的概念及表示,测量工具及方法,日平均气温,月平均气温及年平均气温的概念及求法? 学生回答(板书) 教师:好,同学们掌握的非常到位,这节课我们的学习将用到月平均气温及年平均气温。首先我们用到的就是月平均气温。 大家先看大屏幕,这就是,我们一年每个月的平均气温。其实我们不仅可以用表格表示,还可以用曲线图表示,下面我们就来学习一下。 活动:老师在黑板上画出横坐标与纵坐标,并引导学生画图,告诉同学注意事项 教师:这个就是气温曲线图,在上面我们可以容易的看出最高和最低气温出现在哪个月份。这个图的画法也是我们要求掌握的。 教师:接下来我们用到的就是年平均气温。 展示世界年平均气温分布图 教师:这就是我们的世界年平均气温分布图,要在地图上绘制这样的图,就需要借助于等温线。

中国区域地质发展历史

地质构造的发展演化 中国自始太古代开始孕育陆核以来,大致可划分为古陆壳生长发展时期、古板块早期活动与中国古陆块形成时期、古板块主要活动与中国古大陆镶合时期、中生代板块活动与陆内构造时期等4个大地构造发展演化时期,特别是随着陆块的形成,于中晚元古代开始板块活动以来,出现一系列重大的地质构造事件。太古代—早元古代古陆壳生长时期 始太古代鞍山白家坟深成侵入岩的形成是我国已知最古老的构造热事件,说明华北原始陆核已开始生长,塔里木陆核也在稍晚进入孕育时期。陈台沟运动(任纪舜,1997)和迁西运动至中太古代末阜平运动,华北、塔里木也可能包括上扬子有陆核形成。这时陆壳已有一定刚度,于晚太古代五台期和早古元古代滹沱纪时已开始有大规模裂陷作用发生。此后陆壳继续生长,至早元古代末经吕梁运动中国早前寒武纪克拉通基本形成。其中华北陆块已基本固结,塔里木陆块也已初步成型。 中晚元古代古板块早期活动与中国古陆块形成时期 中晚元古代时期开始了古板块活动,经裂解-汇聚,中国古陆块基本形成,也是罗迪亚超大陆的形成时期。 四堡—晋宁期 1 中元古代早期裂谷期 华北、塔里木、扬子等早前寒武纪古克拉通离散,华北与扬子间有中元古代松树沟等蛇绿岩带发现,其间当有洋盆相隔。华夏早前寒武纪克拉通这时从扬子克拉通分离出来,出现了华南小洋盆。各克拉通内部或边缘广泛发生裂陷,华北陆块北部形成了渣尔泰-白云鄂博裂谷带,中部有太行-燕山裂谷带,南缘有汉高-熊耳裂谷带。晋冀鲁三省发育的岩墙群主要岩脉K-Ar年龄值1 680 Ma~1 775 Ma。在塔里木板块周缘如阿尔金北侧和中天山地区的中元古界为含火山岩的砂泥质复理石,均属不稳定型沉积,扬子地区在早前寒武纪古克拉通的基础上,大部分地区形成了巨厚的浊流沉积,在江南陆缘桂北、湘北有科马提岩分布。华夏克拉通北缘及闽中的陈蔡岩群,马面山岩群发育双峰式火山岩,也形成于被动陆缘或裂谷环境。

世界气温的分布及影响因素分析

世界气温的分布及其影响因素分析 一、教学目标 (一)知识与技能 1.学会等温线图的判读方法; 2.归纳气温的影响因素; 3.分析等温线弯曲变化的影响因素。 (二)过程与方法 1.通过世界年平均气温的分布图的展示,设置一系列的具体问题,指导学生如何阅读等温线分布图; 2.通过对世界年平均气温分布图和一月、七月气温分布图中等温线的弯曲变化,分析归纳气温的影响因素,并帮助学生建立在不同因素的影响下气温曲线将如何分布。 3.通过具体的例题,训练学生运用所学知识解决实际问题的能力。 (三)情感态度与价值观 通过学习人为因素对气温的影响,学生认识到人类在发展过程中应该注重对环境的保护,减少对环境的危害。 二、教学重难点 1.气温的影响因素 2.等温线弯曲变化的原因分析 三、教学过程 新课导入: 由这几天气温的变化说起,昨天天气气温还是比较高的,教室里不开空调都受不了,世界上其他地方是不是也是这样的热呢?为什么会不一样呢? 板书:世界气温的分布及影响因素 一、等温线的识读 学生读P21页的世界年平均气温的分布图,回答下列问题: 1.什么是等温线?它与我们以前所学的等高线有什么不同? 2.同一条等温线上,各点气温是否相等? 3.相邻两条等温线之间的温差是多少? 4.等温线的稀疏与气温差之间有什么关系? 5.在等温线闭合处,如何判断是高温中心还是低温中心? 二、气温分布规律 引导学生仔细观察世界年平均气温分布图中的等温线,并找出下列问题的答案: 1.等温线分布有什么特点?与纬线有什么关系? (经过小组讨论思考,学生可以答出:等温线大致与纬线平行,并且,低纬度气温高,高纬度气温低。) 2.在图上0°C等温线呈闭合状,原因是什么? 3.20°C等温线在非洲西海岸弯曲方向如何?原因是什么? 4.在图中找出北半球的10℃等温线,看看它的分布怎样?在经过陆地与海洋时,等温线是不是平直的?这说明影响气温分布的因素有什么?还有什么因素也会影响气温分布? (不平直,等温线会发生弯曲,这说明除了纬度会影响世界气温的分布外,还有海陆的分布也会影响气温的分布) 5.除了这些因素还有什么其他因素也会影响到气温的高低? 三、学以致用——课堂例题分析 1.读南美洲局部等温线图,回答:

中国地质构造

中国地壳的演化历史可分成五个巨阶段: 陆核形成阶段(距今约3.6~2.5Ga) 原地台形成阶段(距今约2.5~1.85Ga)—新太古代克拉通、陆核群 地台生成阶段(距今约1.85~0.82Ga) 潘基亚—古亚洲大陆形成阶段(距今约820~210Ma) 陆内变形阶段(距今210Ma~现在) 发生革命性变动的两期造山是蔚县、晋宁(武陵)运动(距今约1000~820Ma)和印支运动(距今约230~210Ma)。蔚县、晋宁(武陵)造山运动的结束可能见证了中国各地台和地块是新元古宙罗迪尼亚超大陆(距今850Ma)的一部分;印支造山运动结束以后,古亚洲大陆形成,中国的构造格局从南北向差异改变成东西向差异。因此中国地壳演化经历了三个大的阶段: 前晋宁和晋宁期(古太宙到新元古代早期,>800Ma) 后晋宁到海西—印支期(南华纪到三叠纪) 后印支期(侏罗纪到第四纪) 地质构造的发展演化: 四堡—晋宁期 1 中元古代早期裂谷期 华北、塔里木、扬子等早前寒武纪古克拉通离散,华北与扬子间有中元古代松树沟等蛇绿岩带发现,其间当有洋盆相隔。华夏早前寒武纪克拉通这时从扬子克拉通分离出来,出现了华南小洋盆。各克拉通内部或边缘广泛发生裂陷,华北陆块北部形成了渣尔泰-白云鄂博裂谷带,中部有太行-燕山裂谷带,南缘有汉高-熊耳裂谷带。晋冀鲁三省发育的岩墙群主要岩脉K-Ar年龄值1 680 Ma~1 775 Ma。在塔里木板块周缘如阿尔金北侧和中天山地区的中元古界为含火山岩的砂泥质复理石,均属不稳定型沉积,扬子地区在早前寒武纪古克拉通的基础上,大部分地区形成了巨厚的浊流沉积,在江南陆缘桂北、湘北有科马提岩分布。华夏克拉通北缘及闽中的陈蔡岩群,马面山岩群发育双峰式火山岩,也形成于被动陆缘或裂谷环境。 2 青白口纪晚期中国古陆块的聚合与裂解 这一时期发生的四堡(晋宁Ⅰ)运动使扬子陆块固结并与塔里木、华北陆块相联,扬子陆块东南缘与华夏陆块碰撞,从而拼为一体的中国古大陆基本形成,并很可能成为罗迪尼亚超大陆的成员(陆松年,2001)。 关于这场运动的发生演化,在华南研究较详。在四堡(晋宁Ⅰ)运动留下的区域不整合面之下的浙西双溪坞群章村组锆石SHRIMP年龄887±188Ma,该不整合面之上的青白口纪晚世的板溪群、丹洲群底部或下部SHRIMP年龄分别为8148Ma、

世界气候分布图

世界气候分布图 1.热带雨林气候主要分布在赤道附近,如马来群岛、亚马孙平原、刚果盆地和几内亚湾沿岸等地区,其特点为常年高温多雨,气温年较差小,各月平均温在25—28℃之间,年降水量大多在2000毫米以上,全年分配比较均匀。2.热带草原气候主要分布在热带雨林气候区南北两侧,这里年平均气温高,但气温年较差略大于热带雨林气候,年降水量大多在400—1500毫米之间,有明显的干湿季之分,离赤道越远,干季越长,因而降水量也越少。 3.热带季风气候分布在南亚和中南半岛等地,其特点为全年高温,最冷月平均温也在18℃以上,降水与风向有密切关系,冬季盛行来自大陆的东北风,降水少,夏季盛行来自印度洋的西南风,降水丰沛,年降水量大部分地区为1500—2000毫米,但有些地区远多于此数。 4.热带沙漠气候分布在南北回归线附近的大陆内部或大陆西岸,其特点为年平均温高,年温差较大,日温差更大,降水稀少,年降水量普遍在250毫米以下,许多地区只有数十毫米,甚至数毫米,降水变率很大,常常连续数年不下雨。5.亚热带季风气候分布在大陆东岸的亚热带地区,这里冬季不冷,1月平均温普遍在0℃以上,夏季较热,7月平均温一般为25℃左右,冬夏风向有明显变化,年降水量一般在1000毫米以上,主要集中在夏季,冬季较少。这类气候以我国东南部最为典型。其它地区,由于冬季也有相当数量的降水,冬夏干湿差别不大,因此被称为亚热带季风性湿润气候。 6.地中海式气候分布在大陆西岸的亚热带地区,以地中海沿岸地区最为典型,故名。这类气候的特点是冬季温和,夏季炎热或暖热,降水主要集中在冬季,夏季干旱,因此又称为亚热带夏干气候。 7.温带海洋性气候分布在大陆西岸的温带地区,其特点为冬季不冷(1月平均温在0℃以上),夏季不热(7月平均温在22℃以下),全年都有降水,年降水量一般在1000毫米左右,在地形有利的地方可达2000毫米以上或更多。8.温带季风气候分布在我国秦岭、淮河以北的东部地区,朝鲜和日本的北部,以及西伯利亚东部沿海地区,其特点为夏季温暖,冬季较冷,年降水量500—1000毫米,主要集中在夏季,冬夏温差由南向北增大,降水量由南向北减少。9.温带大陆性气候分布在亚欧大陆和北美大陆内部,由于全年在大陆气团控制下,冬冷夏热,气温年较差大,降水少,年降水量都在500毫米以下,在大陆中部形成干燥或半干燥气候;而大陆北部,则由于纬度偏高,冬季寒冷、漫长,夏季温凉、短促,蒸发不旺,降水虽少,但不干旱,形成特殊的亚寒带针叶林气候。 10.极地气候分布在亚欧大陆和北美大陆的北部边缘地区、格陵兰岛、北冰洋诸岛和南极洲。在大陆边缘地区,冬季长而寒,但夏季最热月平均温可达10℃,苔藓、地衣是这里的典型植物,故又称为苔原气候;格陵兰岛、北冰洋诸岛和南极洲等地的绝大部分地区,终年在冰雪覆盖下,最热月平均温也不超过0℃,因此被称为冰原气候。 其中10.极地气候包括苔原和冰原气候.(1)极地长寒气候(苔原所候)。分布在北美大陆和亚欧大陆的北部边缘(南以最热月10℃等温线与亚寒带大陆性气候相接)、格陵兰岛沿海的一部分及北冰洋中的若干岛屿;在南半球则分布在马尔维纳斯群岛、南设得兰群岛和南奥克尼群岛等地。其特征是:全年皆冬,一年中只有1~4个月月平均气温在0°~10℃之间,冬季酷寒而漫长;年降水量约200~300毫米,以雪为主;地面有永冻层,只有地衣、苔藓等低等植物。11.高山气候可能出现在任何纬度,其特点是气温和降水都有垂直变化,气温随高度的增加而降低,降水在一定高度范围内随高度增加而增加,超过这一高度则随高度的增加而减少。 12.极地冰原气候。分布在极地及其附近地区,包括格陵兰、北冰洋的若干岛屿和南极大陆的冰原高原。这里是冰洋气团和南极气团的发源地,整个冬季处于永夜状态,夏半年虽是永昼,但阳光斜射,所得热量微弱,因而气候全年严寒,

中国地质构造格局

关于中国地质构造的基本格局,李四光(1939、1973)、黄汲清等(1977)、任纪舜(1990、1997)、程裕淇等(1994),分别从构造体系和构造域两个方面进行过概括和客观描述。借鉴前人成果,结合此次编图所取得的资料,认为中国的地质构造格局主要是板块间相互作用与陆内构造活动的综合反映,而板块活动与陆内块体再活动总是有一定的方向、方式和涉及一定地域,从而形成一定的构造体系域。这与构造体系和构造域的原义和范畴已不尽相同。强调板块相互作用与板内构造活动都具有重要意义。现从构造形变的综合形态、主体构造带展向、复合关系及其动力体系角度,将全国划分为古亚洲、特提斯、华夏—滨西太平洋、贺兰—康滇等4个主要的构造体系域,它们东西横亘、南北纵贯,东西约略对称,并以上扬子地块为中心构造结,构成了一幅大中华构造格架。 我国地质构造的一个显著特点是断裂构造十分发育,所编1:250万地质图上最主要的区域断裂计89条,有45条属发生过6级以上地震的活动性断裂,他们分属于不同的构造体系域,其中包括6条板块结合带和6条重要的微板块结合带和10条地壳拼接带,多数有蛇绿岩带、构造混杂岩带发育。不少伴有规模较大的韧性剪切带,其中有16条已发现有蓝片岩带。而含柯石英榴辉岩的超高压变质带主要在中央造山系发现。由于绝大部分具有较长的发育历史和复杂的力学转变过程,地质图未能区分其属性。 古亚洲构造体系域 该域包括任纪舜(1997)所划分的古亚洲构造域,但范围、时限更为广泛,主要是还考虑了板块拼合后的陆内造山作用。以李四光(1973)所划分的3条巨型纬向带为主体,还包括其间所镶嵌的东西向排列的陆块或地块。这些构造形体总体循近东西向展布,中部约略向南弯曲或形成规模不等向南凸出的弧形弯滑构造,如淮阳弧、广西弧等,并相伴有NEE、NWW向一对X型剪切构造。 该体系域主要发育于我国中北部,包括发育于晚元古代以来,定型于华力西期的天山—兴蒙造山系和定型于印支期的中央造山带以及其间的塔里木、华北陆块。形成于燕山期发育于特提斯与华夏构造域之上的南岭构造带也是该域的新成员,以隆起—花岗岩带为特征,是陆内造山的产物。除此尚有一些规模较小的构造带。 特提斯构造体系域 特提斯构造体系域为华力西、印支、燕山、喜马拉雅期,特提斯洋迭次关闭,冈底斯—印度板块多次相对向N或NNE方向聚合、碰撞造山形成的一个主体为NW向、中段为近EW向、东南段约略向南东撒开的反S状弧形挤压地带,是总体为EW向的特提斯造山系在特定边界条件下发生的构造畸变。其地域主要在中央造山带之南,扬子陆块以西的青藏高原地区,NW向的右江造山带也属该域组成部分。主体由一系列造山带间夹羌北—昌都、羌南、冈底斯等长条状弧形微陆块组成,其中有一系列巨大的断裂带,亦呈反S状,长达1 000~3 000 km余,多数伴有蛇绿岩带、外来混杂岩块或蓝片岩带,他们一般具有拉张、逆冲挤压等复性特征。东段兼有左行走滑和旋转,南段显示右行,其间的块体有向SE挤出的趋势。多数断裂活动性较大,为地震多发带。 金沙江-红河断裂带全长3 000 km以上,北西段呈NWW向分为两支:一支为羊湖—金沙江断裂,发育西金乌金蛇绿岩带,并有榴辉岩分布,在蛇形沟新发现有早二叠世深海放射虫硅质岩;另一支为郭扎错—若拉岗日断裂,在藏北青南沿带发育二叠—三叠系复理石、硅质岩、基性火山岩及二叠系灰岩外来岩块,且有蛇绿岩残块及蓝片岩。中段折向NNW 至SN向,由金沙江蛇绿岩及含志留系—二叠系灰岩外来岩块的泥砾混杂岩组成宽达30~40 km的强变形带,以逆冲兼有右行剪切为特征。南段经哀劳山延出国境,与越南黑水河消减带相连,以逆冲兼有左行剪切为主,是一条对接于印支期的微板块结合带。甘孜-理塘断裂带为金沙江-红河断裂带的NNW向分支,北段为逆冲左行剪切,南段以右行剪切为主,带内有理塘蛇绿混杂岩和蓝片岩、志留系二叠系灰岩的外来岩块。

中国区域构造简况——华北区域地质构造

中国区域地质概论 中国的起源来自于古陆核的形成、发展以及演化至今天我们所赖以生存的大地。46亿年前,地球由原始的太阳星云分馏、坍缩、凝聚而形成,大约37亿年前,华北古陆出现,成为中国最早形成的大陆,也是中华大地的根基。 中国现代大陆,是由几个主要陆核经过漫长地质时期的发展、演化、拼接和改造后完成的。晚元古代早期以前主要为陆核陆块发展阶段,晚元古代后期至中生代初期主要为陆缘发展阶段,中生代中后期至新生代主要为陆内发展阶段。中国大陆第一次拼接发生于晚元古代中期,其结果导致塔里木陆块与华北陆块拼接,并与扬子陆块和华夏陆块汇合形成原始中国古陆;第二次拼接发生于晚古生代后期,其结果导致西伯利亚板块南缘与塔里木——华北板块北缘连为一体;第三次拼接发生于中生代早期,其结果导致塔里木——华北板块南缘与华南板块北缘以及华南板块西缘与藏滇板块北缘连在一起;第四次拼接发生于新生代早期,其结果导致印度板块北缘与藏滇板块南缘连为一体,至此,作为统一的中国大陆形成。 大地构造演化的今天,中国各地具有不同的地质构造特征和发展演化历史,分区论述这五个不同地区: 1 天山——兴安地区 天山——兴安地区呈近东西向分布,北以俄罗斯、蒙古、哈萨克、吉尔吉斯和塔吉克为界,南以乌恰断裂库尔勒断裂、阿拉善北缘断裂以及华北陆块北缘断裂为界,区内除几个稳定的微型陆块外,大部分属晚元古代以后不同构造期的的陆缘活动带,此说明该地区为塔里木——华北陆块在晋宁运动后的扩张表现。 地层简况 本区自晚太古界至新生代各时期地层都有发育,沉积类型齐全,以活动和过度型为主;上太古界主要为深变质岩;元古界主要为中浅变质岩与未变质地层,下古生界出露面积较小,层序齐全;寒武系主要为半深海及浅海夏理石、砂泥质岩;奥陶系分布较普遍,为深海的泥砂质岩、碳酸盐岩组合,伴有基性——酸性火山岩及其碎屑岩;志留系主要为浅海——半深海的泥沙质复理石及碳酸盐组合;上古生界分布广泛,沉积类型复杂,以准格尔——天山地区出露层序最全;泥盆系属半深海泥质岩、碎屑岩、碳酸盐岩组合,伴有火山岩,分布涉及全区,以准噶尔——北天山发育最好,以火山岩为主,三统俱全;石炭系包括海相和陆相沉积,后者分布局限;二叠系,下统由厚度巨大的浅海相及海陆交替想