放射生物学复习重点

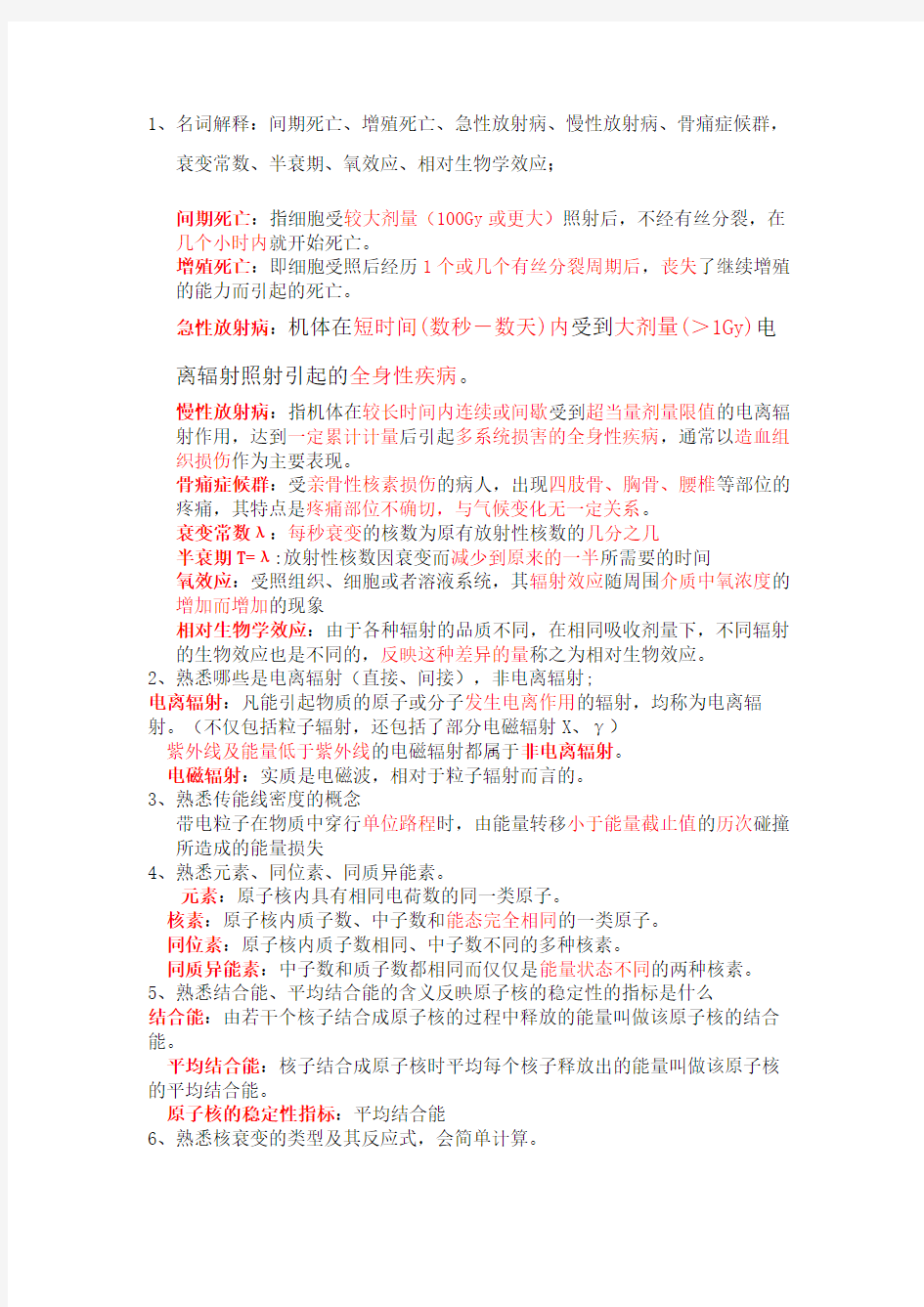

1、名词解释:间期死亡、增殖死亡、急性放射病、慢性放射病、骨痛症候群,

衰变常数、半衰期、氧效应、相对生物学效应;

间期死亡:指细胞受较大剂量(100Gy或更大)照射后,不经有丝分裂,在几个小时内就开始死亡。

增殖死亡:即细胞受照后经历1个或几个有丝分裂周期后,丧失了继续增殖的能力而引起的死亡。

急性放射病:机体在短时间(数秒-数天)内受到大剂量(>1Gy)电离辐射照射引起的全身性疾病。

慢性放射病:指机体在较长时间内连续或间歇受到超当量剂量限值的电离辐射作用,达到一定累计计量后引起多系统损害的全身性疾病,通常以造血组织损伤作为主要表现。

骨痛症候群:受亲骨性核素损伤的病人,出现四肢骨、胸骨、腰椎等部位的疼痛,其特点是疼痛部位不确切,与气候变化无一定关系。

衰变常数λ:每秒衰变的核数为原有放射性核数的几分之几

半衰期T=λ:放射性核数因衰变而减少到原来的一半所需要的时间

氧效应:受照组织、细胞或者溶液系统,其辐射效应随周围介质中氧浓度的增加而增加的现象

相对生物学效应:由于各种辐射的品质不同,在相同吸收剂量下,不同辐射的生物效应也是不同的,反映这种差异的量称之为相对生物效应。

2、熟悉哪些是电离辐射(直接、间接),非电离辐射;

电离辐射:凡能引起物质的原子或分子发生电离作用的辐射,均称为电离辐射。(不仅包括粒子辐射,还包括了部分电磁辐射X、γ)

紫外线及能量低于紫外线的电磁辐射都属于非电离辐射。

电磁辐射:实质是电磁波,相对于粒子辐射而言的。

3、熟悉传能线密度的概念

带电粒子在物质中穿行单位路程时,由能量转移小于能量截止值的历次碰撞所造成的能量损失

4、熟悉元素、同位素、同质异能素。

元素:原子核内具有相同电荷数的同一类原子。

核素:原子核内质子数、中子数和能态完全相同的一类原子。

同位素:原子核内质子数相同、中子数不同的多种核素。

同质异能素:中子数和质子数都相同而仅仅是能量状态不同的两种核素。5、熟悉结合能、平均结合能的含义反映原子核的稳定性的指标是什么

结合能:由若干个核子结合成原子核的过程中释放的能量叫做该原子核的结合能。

平均结合能:核子结合成原子核时平均每个核子释放出的能量叫做该原子核的平均结合能。

原子核的稳定性指标:平均结合能

6、熟悉核衰变的类型及其反应式,会简单计算。

α衰变:X→Y+He+Q主要在重核中发生,由重核原子衰变成轻核原子,释放出氦的原子核。

Β正衰变:X→Y+e++v+Q(e为正电子v为中微子,质子数为0,质量数为0)

原子核中的一个质子转变为中子,同时释放出一个正电子

β负衰变:X→Y+e-+v+Q(e为负电子v为中微子,质子数为0,质量数为0)

原子核中的一个中子转变为质子,同时释放出一个负电子

γ衰变:X→Y+γ+Q原因:原子核处于激发态

7、带电粒子;γ射线与物质相互作用方式。

带电粒子:

1电离带电粒子通过介质时,直接与介质的原子核的壳层电子碰撞,或者发生

静电库仑作用,带电粒子将一部分能量或全部能量传给壳层电子,使壳层电子脱离原子核的束缚而成为自由电子。这个过程也叫做电离。而这个自由电子和相对应的正离子通常被称为离子对。脱离出原子核束缚的自由电子又可以作为一个带电粒子继续在介质中引起其它原子或分子的电离称为次级电离。

2激发在上述过程中如果壳层电子获得的能量还不够大,不能成为自由电

子,而只是从较低的能态跃迁到较高的能态,这个过程称为激发。一个原子经过激发后的状态我们把它叫做激发态,处于激发态的原子是不稳定的,他必定会向稳态跃迁,跃迁时还会放出其它的电磁辐射。

3散射质量很轻的带电粒子在介质中通过时,由于它们和核或核外电子的电

场相互作用而产生运动方向的偏转,而不发生能量的改变,这时候我们说带电粒子与介质发生了散射。

4轫致辐射在带电粒子与物质的相互作用时,还有一种情况比较特殊,就是

轫致辐射。当高速电子从介质原子核的电场中通过的时候,由于电子和原子核强烈的相互作用,即核电荷对电子的作用力,引起电子运动径迹发生弯曲,以加速度弯曲运动(速度急降)。但是加速运动的粒子会放射能量,从而减低运动速度,放射的能量就是轫致辐射,是连续能谱的x射线。是x线机的工作原理。5吸收带电粒子在物质中不断发生电离、激发、散射、轫致辐射等相互作

用,能量逐渐减低,甚至是耗尽了能量,在宏观上表现为被物质吸收。

γ射线与物质相互作用方式:

1(在高于某特定频率的照射下,某些内部的会被光子激发出来而形成电流,即光生电)当光子通过物质时,可以击中物质中原子核外的一个电子,并把其全部能量传递给电子后即行消失,核外电子获得的能量一部分用于克服它自己在原子内的结合能,剩余的能量使它从轨道上被抛射出来成为初级电子,也成为光电子。光电子继续引起介质的电离和激发。

2(短波(X,伽马射线)电磁辐射的光子跟物质相互,因失去能量而导致波长变长的的现象)。

当入射光子的能量远远大于电子在原子中的结合能(约为1000倍)时,光子与物质发生康普顿效应。因为康普顿效应是光子与物质中的电子弹性相互碰撞的结果,整个过程要满足能量和动量都守恒的条件。因此,只有当光子与物质中的自由电子或弱束缚电子相互作用时,这个条件才成立。

3(在核库仑场作用下,辐射光子转化成一个正电子和一个负电子,这种过程称作电子对效应。)当入射光子的能量继续增大,足够大到光子与靶物质的原子核相互作用时,光子本身即行消失,同时将它的全部能量转化成两个粒子,一个是具有动

能为T-的负电子和一个动能为T+的正电子。由于一个电子的静止质量等效于,所以要产生一个电子对,入射光子的能量必须大于。

8、辐射量的各种单位及其换算。辐射防护里面常用的量是什么

最常用的是当量计量。

9、电离辐射对生物大分子作用的基本原理形成自由基的方式有哪些

电离辐射可通过直接作用和间接作用引起生物分子的电离和激发,大致经过物理、物理化学、化学、生物化学和早期生物学五个阶段造成生物分子的损伤,表现出严重的放射生物学效应。

1自由基(freeradical)独立存在、带有不成对电子(一个或多个)的原子、离子、分子或基团。

形成自由基的方式:直接作用、间接作用。

直接作用:电离辐射直接引起靶分子电离和激发而发生物理化学变化,生成生物分子自由基的作用称之为直接作用。

间接作用:电离辐射作用于水分子产生的自由基在与生物分子发生物理化学变化,生成生物分子自由基的作用称之为间接作用。(有加成,抽氢,电子俘获)

10、细胞辐射敏感性的特点。能分辨不同细胞,不同细胞周期辐射敏感性的

差异。

碱基辐射敏感性:TCAG

细胞辐射敏感性特点:细胞的辐射敏感性同细胞的分化程度成反比,同细胞的增殖能力成正比。

辐射敏感细胞:造血细胞,小肠上皮细胞、肿瘤细胞

细胞周期辐射敏感性:

(1)处于或接近有丝分裂期的细胞最敏感

(2)S早期敏感性高,S后期具有抗性

(3)如果G1期长,则早期具有抗性、晚期敏感

(4)G2期通常都敏感,大致与M期相等。

11、电离辐射对DNA损伤。(大点)

DNA合成抑制的原因:

碱基的改变、DNA链断裂、分子交联、二聚体形成、(氢键)二级和三级结构的变化

合成抑制的机理:

(1)DNA模板受到破坏

(2)DNA合成所需的四种脱氧核糖核苷酸形成障碍;

(3)MIT膜结构受到破坏,功能障碍,细胞氧化磷酸化受到抑制,能量代谢障碍;

(4)DNA合成有关的酶活性降低等。

DNA分解代谢增强

分解代谢机理:

辐射破坏了溶酶体膜和细胞核膜等膜结构,

DNAase释放和DNA接触等

12、电离辐射对Pr(蛋白质)和酶的影响的特点。检测机体受低水平照射后

的敏感且易行的指标

分子结构被破坏:由于1、肽键断裂2、二硫键还原3羟基氧化使得Pr和酶的分子结构被破坏

代谢的影响:

合成代谢:总体规律:大部分受到抑制,但有少数例外,有的蛋白质合成可呈现增强的现象,有些呈现双向。尽管蛋白的合成代谢情况比较特殊,但是受照后,蛋白质的净合成仍然是降低的。白球比(A/G)降低α球蛋白/γ球蛋白增高

分解代谢:原因:1照后食欲降低、胃肠道消化吸收功能减弱、由于恶心、呕吐等胃肠道功能紊乱,机体处于饥饿状态;2辐射生成的自由基使Pr肽键断裂;3射线破坏胞浆内溶酶体膜结构,释放大量的组织蛋白分解酶类,使Pr分解加速;4氧化磷酸化抑制与代谢障碍,Pr合成抑制。

尿中氨基酸排出量明显增多,氨基酸尿是低水平照射的一个敏感指标:牛磺酸、肌酸、尿素等。

13、辐射引起的细胞周期阻滞

受照细胞由G

1期和S期移入G

2

期,因剂量不同而延缓不同时间进入M期,在

分裂前被阻滞于靠近G

2期中期的某一特定点。此即G

2

阻滞(G

2

阻断)。

14、细胞的死亡类型,放射生物学上,鉴定细胞是否存活的标准

存活的标准:细胞在照射后是否保留无限增殖的能力。

细胞坏死、细胞凋亡、增值死亡、间期死亡。

15、剂量存活曲线的四个参数及其含义

Dq:拟预计量

Do:平均致死剂量

D37:存活率由1降至时所需的剂量

n:外推值

n和Dq都是反映曲线肩部的大小。

16、熟悉细胞损伤的类型有哪些

第一类:致死性损伤:间期死亡、增殖死亡

第二类:亚致死性的损伤

第三类:潜在致死性损伤

(查资料)

17、熟悉早期效应,远期效应,随机性效应,确定性效应

早期效应:照射后立即或数小时出现的变化

远期效应:照射后经一段时间间隔(>6小时)表现出的变化

确定性效应:也称为非随机性效应,是指发生的效应的严重程度和照射剂量的大小成正比,而且存在阈剂量的效应。

随机性效应:是指效应的发生率(而非严重程度)与剂量的大小有关,不存在阈剂量的效应。遗传效应和辐射致癌效应就属于随机性效应。

18、理解影响辐射生物学效应的因素(大点)

辐射本身的因素:辐射类型、剂量和剂量率、照射方式

机体因素:种系差异、性别、年龄、生理状态、健康状况

介质因素:有无防护剂或辐射增敏剂

19、机体局部照射的辐射敏感性顺序。

腹部>胸部>头部>四肢

20、肿瘤放疗科是什么样的科室

放射肿瘤科是临床学科,是用射线治疗癌症,和肿瘤内科、肿瘤外科一

样的学科。区别是肿瘤内科是用药物治疗癌症,肿瘤外科采用手术治疗

癌症,放射肿瘤科用射线治疗癌症。

21、经典的分割放疗方案

2Gy/d、5次/W

22、临床上常用的放射治疗设备有哪些

X线治疗机、60Co治疗机、医用加速器、后装治疗机等。

23、分割放疗的4R(大点)

放射损伤的修复(repairofSLD)

细胞周期再分布(redistributionwithinthecellcycle)

乏氧细胞的再氧合(re-oxygenation)

细胞再增殖和补充增殖(repopulation)

24、理解提高放疗疗效的途径

1、高LET射线

2、加热放疗

3、氧效应的应用

4、时间剂量分割

5、放射增敏

25、提高对肿瘤内乏氧细胞氧含量的方法

吸入高浓度氧

利用能携带氧的化学物质将氧带入肿瘤

纠正贫血

的亲和力

修饰HbO

2

26、急性放射病的概念、分型分度,以及临床分期,诊断依据、急性放射病

感染和出血的特点

机体在短时间(数秒-数天)内受到大剂量(>1Gy)电离辐射照射引起的全身性疾病。

中度和重度:初期,假逾期,极期,恢复期。

主要依据:病史,尤其是照射史;初期症状和体症(受照后1-2d);实验室检查。

急性放射病感染的特点

早期:口腔G+球菌为主:牙龈炎,咽峡炎,扁桃体炎

晚期:G-杆菌为主:肺炎,尿路、肠道感染乏炎细胞性的炎症反应,红肿不明显,

而出血坏死严重,渗出少。

感染是引起死亡的第一位原因,可加重出血

27、急性放射病在照后会出现白细胞一过性升高,其升高的病理基础是什么

骨髓细胞在照射后早期锻造的加速成熟和加快释放,以及循环池和边缘池白细胞的重新分配。

28、急性放射病剂量估算时,当生物剂量和物理剂量相抵触时,应采纳什么

剂量

29、急性放射病使用抗菌素的指针

①皮肤黏膜出血

②发现感染灶

③血沉明显加快

④白细胞降到L

×

39

/

10

⑤毛发明显脱落

30、几个辐射防护剂的特点。

半胱氨酸(CSH):SH-OH2-CHCOOH巯基防护剂

特点:照前短时间给药有效,药效与纯度有关,静注优于皮下注射,口服无效

半胱氨(MEA):SH-CH2-CH2-NH2

特点:巯基防护剂,药效是CSH的五倍,有效防护期短,在空气中极不稳定,制备方便,但毒性大

氨基丙胺基乙基硫代磷酸单钠盐(WR-2721)

200mg/kg,人可耐受且具有防护作用

目前临床上用得最多,选择性分布于正常组织,增强对肿瘤放疗效果,能保护血小板

雌激素(E)

特点:能刺激造血干细胞增殖分化,抗放剂量范围宽,作用时间长,既可预防用药,也可治疗用药,重复给药,可延长作用时间

31、急性放射病的骨髓移植的适应症

受照剂量>7Gy

32、中重度骨髓型急性放射病的主要临床表现,病理基础,治疗原则,治疗

方法等;骨髓型急性放射病的早期分类诊断,恢复等的指标

初期:主要症状:神经系统先兴奋,以后转为抑制,胃肠功能紊乱,造血功能障碍,代谢紊乱。

病理表现:淋巴细胞迅速降低,白细胞一过性增加。

假逾期:主要症状:病人除了稍感疲乏外,无其他明显的症状,精神状态明显好转。病理表现:造血机能迅速恶化,外周血有形成分迅速减少,减少程度和病情平行。

极期:体温升高、食欲降低、呕吐腹泻、全身衰竭。

主要症状:造血功能的严重障碍;严重感染;明显的出血;严重的物质代谢障碍。

恢复期:机体逐步好转的时期(照射后35~60天)

治疗原则:以造血损伤为中心,采用分期分度,有指针的选用综合治疗的措施。

治疗方法:

一:消毒隔离、周密护理;

二:早期使用抗放药,使用改善微循环的药;

三:极期抗感染、抗出血;抗感染:在战时注意霉菌和病毒的感染

四:刺激造血机能中重度骨髓型ARS:胎肝细胞移植外周造血干细胞移植

早期分类诊断:

病史(照射史)

事故性质,辐射源类型和活度,照射时间,有无屏蔽,照射剂量估算(个人剂量仪估算)初期症状(1-2天):尤其是胃肠道症状

恢复指标:网织红细胞(未成熟的红细胞)的增加是观察ARS的造血恢复的敏感指标33、如何利用初期症状和外周血淋巴细胞绝对值对急性放射病进行早期分类

诊断

初期症状:肠胃症状如上图

指较长时间内连续或者间断受到超剂量当量限值的电离辐射作用,达到一定累积剂量后引起的多系统损害的全身性疾病,通常以造血系统的损伤为主要表现。

特点:

起病慢,病程长;

&症状多,阳性体征少;

&症状出现早于外周血象改变,外周血象改变早于骨髓造血的改变

&症状的消失、外周血WBC数的升降与接触时间长短和剂量大小密切相关

分类:

根据射线照射方式:

慢性内照射放射病

慢性外照射放射病

慢性内外混合性照射放射病

根据发病原因:

事故性慢性照射

职业慢性照射

无力症候群、骨痛症候群

淋巴细胞微核和双核淋巴细胞

当>3%时,是诊断的辅助指标

中性粒比例下降,淋巴细胞相对增多;

35、近些年,呈上升趋势的核辐射事故是哪一类。

外照射事故:常由于工作中的失误、机械失灵、放射源的丢失等造成的射线从体外照射对生物体产生超剂量照射而引起的事故。

36、国际核事故分级表中,哪些需要场外应急,哪些是事故

37、历史上最严重的辐射事故

1986年切尔诺贝利的核事故

38、核事故的分级医疗救治

一级医疗救治,又称现场救护或场内救治

二级医疗救治,又称地区救治

三级医疗救治,又称专科救治

39、核事故、辐射事故的特点

核事故:

1事故突发性和迅速性

2照射来源和照射途径多

放射性烟羽;直接作用、生物链

事故早期:惰性气体和碘(稳定性KI);

事故晚期:长寿命的核裂变产物,如90Sr,140Ba

3.影响范围广、作用时间长;甚至可以导致全球受照

4可造成较大的社会、心理和生理学影响;源于人们对射线的恐惧心理

5需军民警结合,共同救援

辐射事故:

1突发性,不明性

2可造成较大的社会和心理影响

3需较大的救援力量也需要国家、社会和家庭在救援上都付出了巨大的代价。尤其是在辐射源丢失事故当中,往往需要花费卫生部、公安部的大量的人力、物力。

40、核事故医学应急救援时,应对人员应采取的防护措施

1隐蔽:减少放射性微尘和气体与人接触的机会,使人尽量少受到伤害。

2服用稳定性碘

3撤离、搬迁并控制通路

4加强个人防护和除沾染

5控制食品、水的进入量,使用贮存的粮食和饲料

41、我国现行的辐射防护标准是什么何时颁布,何时实施

42、放射卫生防护的目的和任务

放射卫生防护的任务:

既要积极有效的进行有益于人类的伴有电离辐射的实践活动,又要最大限度的预防和缩小电离辐射对人类的危害。制定放射防护标准体系是放射卫生防护的重要内容。

放射卫生防护的目的:

一防止确定性效应的发生:

二限制随机性效应的发生率,使之达到被认为可以接受的水平:

43、熟悉权重因子和危险度之间的计算

单位当量剂量引起某种随机性效应的发生几率定义为危险度

危险度

实验组人群总数部分

后发病率高于对照组的

受照Sv

1

r=

44、辐射防护的三大基本原则及其他们之间的关系

(1)实践的正当化

(2)防护的最优化

(3)剂量限值

辐射防护三项原则是辐射防护的一个完整体系:最优化是辐射防护的基本要求,正当化是实现最优化的前提,个人剂量限值是最优化过程的约束条件

?年有效剂量:1mSv;

?特殊情况下,如果5个连续年的年平均剂量不超过1mSv,则某一单一年份的有效剂量可提高到5mSv;

?眼晶状体的年当量剂量:15mSv;

?皮肤的年当量剂量:50mSv;

46、电离辐射的标志,含义,背景

含义:使人们注意可能发生的危险。

背景:黄色。正三角形边框及电离辐射标志图形均为黑色。

47、外照射防护的基本措施和基本原则

时间防护-缩短受照时间

除非工作需要,应避免在电离辐射场中做不必要的逗留,即使是工作需要,也必须尽量减少在电离辐射场中逗留的时间

距离防护-增大与放射源的距离

对于点状源,人体受到照射的剂量率与距离的平方成反比

屏蔽防护-设置防护屏障

屏蔽中子源采用低原子序数的物质,且含氢较多:如水和石蜡;Χ,γ-ray采用高原子序数的物质:铅、铁、混凝土;β辐射常采用低原子序数的铝或者有机玻璃。

48、熟悉放射性工作场所分类、分级

等效年用量:开放型放射性工作单位所使用的放射性核素的年用量(放射性活度),分别乘以各核素的毒性组别系数,其积之和即为等效年用量。

工作场所分类

工作场所分级:

49、个人卫生防护措施

1严格遵守安全操作规程

2使用个人防护器材

3注意个人卫生4药物预防

50、放射性三废的处理方法

“浓缩储存”,“稀释排放”

医学微生物学名词解释总结

第一二章细菌的形态结构与生理 1、微生物:(P1)存在于自然界形体微小,数量繁多,肉眼看不见,必须借助 与光学显微镜或电子显微镜放大数百倍甚至上万呗,才能观察的一群微小低等生物体。 2、微生物学:(P2)用以研究微生物的分布、形态结构、生命活动(包括生理 代、生长繁殖)、遗传与变异、在自然界的分布与环境相互作用以及控制他们的一门科学 3、医学微生物学:(P3)主要研究与人类医学有关的病原微生物的生物学症状、 对人体感染和致病的机理、特异性诊断方法以及预防和治疗感染性疾病的措施,以控制甚至消灭此类疾病为的目的的一门科学 4、代时:细菌分裂倍增的必须时间 5、细胞壁:包被于细菌细胞膜外的坚韧而富有弹性的膜状结构 6、肽聚糖或粘肽:原核细胞型微生物细胞壁的特有成分,主要由聚糖骨架、四 肽侧链及肽链或肽键间交联桥构成 7、脂多糖:(P13)LPS 革兰阴性菌细胞壁外膜伸出的特殊结构,即细菌毒素。 由类脂A、核心多糖和特异多糖3个部分组成 8、质粒:(P15)是细菌染色体外的遗传物质,双链闭合环状DNA结构,带有遗 传信息,具有自我复制功能。可使细菌或的某些特定形状,如耐药、毒力等 9、荚膜:(P16)某些细菌能分泌粘液状物质包围与细胞壁外,形成一层和菌体 界限分明、不易着色的透明圈。主要由多糖组成,少数细菌为多肽。其主要功能是抗吞噬,并有抗原性

10、鞭毛:(P16)从细菌细胞膜伸出于菌体外的细长弯曲的蛋白丝状物,是细 菌的运动器官,见于革兰阴性菌、弧菌和螺菌。 11、菌毛:(P17)是存在于细菌表面,由蛋白质组成的纤细、短而直的毛状结 构,只有用电子显微镜才能那个观察,多见于革兰阴性菌 12、芽孢:(P18)那个环境条件下,某些革兰阳性菌能在菌体形成一个折光性 很强的不易着色小题,成为生孢子,简称芽孢 13、细菌L型:(P14)即细菌缺陷型。有些细菌在某些体外环境及抗生素等作 用下,可部分或全部失去细胞壁。 14、磷壁酸:(P12)是由核糖醇或甘油残基经磷酸二酯键互相连接而成的多聚 物。为大多数革兰阳性菌细胞壁的特有成分。有两种,即壁磷壁酸和膜磷壁酸 15、细菌素:(P25)是某些细菌菌株产生的一类具有抗菌作用的蛋白质或蛋白 质与脂多糖的复合物 16、专性需氧菌:(P 23)此类细菌具有较完善的呼吸酶系统,需要分子氧作 为受氢体,只能在有氧的情况下生长繁殖。 17、热原质:(P25)是细菌产生的一种脂多糖,将它注入人体或动物体可引起 发热反应 18、专性厌氧菌:(P23)此类细菌缺乏完善的呼吸酶系统,只能在无氧条件下 生长繁殖 19、抗生素:(P25)为某些微生物代过程中产生的一类能抑制或杀死某些其他 微生物或癌细胞的物质 20、兼性厌氧菌:(P23)此类细菌具有完善的酶系统,不论在有氧或无氧环境

放射治疗发展

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/de11747122.html, 放射治疗发展 作者:史谭颂 来源:《学习与科普》2019年第12期 一、放射治疗是什么 放射治疗是利用高能射线来破坏癌细胞,使其失去分裂的能力,来达到治疗肿瘤的一种方法。放射线包括放射性同位素产生的α、β、γ射线和各类x射线治疗机或加速器产生的x射线、电子线、质子束及其他粒子束等。放射治疗可以杀灭大部分肿瘤细胞,从而控制肿瘤的生长速度,延长患者的生命。据调查统计,约70%的癌症患者需要通过放射治疗治疗癌症,而大约有45%的癌症可以被治愈,其中通过手术治愈的有22%,通过放射治疗治愈的有18%,通 过化疗治愈的有5%。放射治疗对肿瘤的治疗效果越来越明显,其的作用和地位也越来越突出,现在放射治疗已经成为治疗恶性肿瘤的主要手段之一。 放射疗法虽然只有几十年的历史,但其发展速度很快。 二、放射治疗的科技革命 在1895年,德国物理学家威廉·康拉德·伦琴发现x射线,并在1901年获得首届Nobel物理学奖,他的发现为医疗影像技术提供了基础。在1896年,法国物理学家安东尼·亨利·贝克勒尔发现放射性核素铀。在1898年,居里夫人发现放射性核素镭,并首次提出“放射性”概念。并在1903年,贝克勒尔与居里夫妇一起荣获诺贝尔物理学奖。正是因为伦琴、贝克勒尔和居里夫妇的开创性的发现,才有了现在的放射治疗。 在伦琴发现X射线一年后,一个参与了X射线研发的助手多次使用自己的手去检测X射线的输出,导致其出现皮肤溃疡并病变,所以开始出现多度使用X射线会导致身体癌变的观 念出现。但是在1899年,瑞典医生却用X射线治疗好了一例皮肤癌患者,这在当时引起了很大的关注,放射治疗技术进入热潮时期。到1906年的时候,人们发现电离辐射只对部分的病种和病例有效,而且放射治疗会对人体造成放射损伤。因为当时放射治疗的设备不够先进,基本靠医生手工进行操作,所以对医疗人员也会造成辐射损伤。而且设备的不先进以及医疗人员的专业水平不一,导致无法准确测量电离辐射的质和量。所以,放射技术进入低潮时期。随着大量的动物试验,人们认识到细胞增殖能力越强,其放射敏感性也就越高,但细胞分化程度越大,其放射敏感性也就越低,这一概念是放射治疗的重要依据。在20世纪五十年代以前,有些放射治疗难以达到较好的治疗效果,于是有的肿瘤医师开始考虑将两种作用不同的治疗方法结合起来使用,但由于当时并没有很好的设备和理论支持,所以并没有成功。直到20世纪五十年代高能放射线60钴治疗机及直线加速器得到了应用,提高了X线治疗机的能量,这才使得手术可以与放疗结合进行治疗,并且奠定了放射治疗法在肿瘤治疗领域的地位,同时延长了肿瘤患者的寿命,并使一部分患者能得到临床治愈的效果。

医学微生物学笔记(总结得真的很好)

医学微生物学 总结得跟教材一样的哦 真的省了不少力气 微生物:存在于自然界的一大群体形微小、结构简单、肉眼直接看不见,必须借助光学显微镜或电子显微镜放大数百倍、数 千倍。甚至数万倍才能观察到的微小生物。 3、病原微生物:少数具有致病性,能引起人类、植物病害的微生物。 机会致病性微生物:在正常情况下不致病,只有在特定情况下导致疾病的微生物。 4,郭霍法则:①特殊的病原菌应在同一种疾病中查见,在健康人中不存在;②该特殊病原菌能被分离培养得纯种;③该纯培养物接种至易感动物,能产生同样病症;④自人工感染的实验动物体内能重新分离得到该病原菌纯培养。 5、免疫学:㈠主动免疫;㈡被动免疫。 # 第一篇 细菌学 第一章 细菌的形态与结构 第一节 细菌的大小与形态 1、观察细菌常采用光学显微镜,一般以微米为单位。 2、按细菌外形可分为: ①球菌(双球菌、链球菌、葡萄球菌、四联球菌、八叠球菌) ②杆菌(链杆菌、棒状杆菌、球杆菌、分枝杆菌、双歧杆菌) ③螺形菌(弧菌、螺菌、螺杆菌) - 第二节 细菌的结构 1、基本结构:细胞壁、细胞膜、细胞质、核质 特殊结构:荚膜、鞭毛、菌毛、芽胞 2、革兰阳性菌(G+):显紫色;革兰阴性菌(G-):显红色。 3、 细胞壁结构 革兰阳性菌 G+ @ 革兰阴性菌 G- 肽聚糖组成 由聚糖骨架、四肽侧链、五肽交联桥构成坚韧三维立体结构 由聚糖骨架、四肽侧链构成疏松二维平面网络结构 肽聚糖厚度 20~80nm 10~15nm

肽聚糖层数可达50层仅1~2层 占胞壁干重50~80%仅占胞壁干重5~20% 肽聚糖含量 磷壁酸有无 外膜无有 { 4、G-菌的外膜{脂蛋白、脂多糖(LPS)→【脂质A,核心多糖,特异多糖】、脂质双层、} 脂多糖(LPS):即G-菌的内毒素。LPS是G-菌的重要致病物质,使白细胞增多,直至休克死亡;另一方面,LPS也可增强机体非特异性抵抗力,并有抗肿瘤等有益作用。 ①脂质A:内毒素的毒性和生物学活性的主要成分,无种属特异性,不同细菌的脂质A骨架基本一致,故不同细菌产生的内毒素的毒性作用均相似。 ②核心多糖:有属特异性,位于脂质A的外层。 ③特意多糖:即G-菌的菌体抗原(O抗原),是脂多糖的最外层。 5、细胞壁的功能:维持菌体固有的形态,并保护细菌抵抗低渗环境。 G-菌的外膜是一种有效的屏障结构,使细菌不易受到机体的体液杀菌物质、肠道的胆盐及消化酶等的作用。 6、细菌细胞壁缺陷型(细菌L型):细菌细胞壁的肽聚糖结构受到理化或生物因素的直接破坏或合成被抑制,这种细菌壁受损的细菌在高渗环境下仍可存活者称为细菌细胞壁缺陷型. … ■细菌L型的诱发因素,如:溶菌酶,青霉素,溶葡萄球菌素,胆汁,抗体,补体等。 溶菌酶:能裂解肽聚糖中N-乙酰葡萄胺和N-乙酰胞壁酸之间的β-1,4糖苷键,破坏聚糖骨架,引起细菌裂解。 青霉素:能与细菌竞争合成肽聚糖过程中所需的转肽酶,抑制四肽侧链上D-丙氨酸与五肽桥间的联结,使细菌不能合成完整的肽聚糖,在一般渗透压环境中科导致细菌死亡。 ■细菌L型需在高渗低琼脂含血清的培养基中生长。 G+菌细胞壁缺损形成的原生体,在普通培养基中很容易胀裂死亡,必须保存在高渗环境中。 7、细胞膜: 细胞膜的主要功能:①物质转运;②呼吸和分泌;③生物合成;④参与细菌分裂:细菌部分细胞膜内陷、折叠、卷曲形成的囊状物,称为中介体。 8、细胞质: } ①核糖体:链霉素(与细菌核糖体的30S亚基结合)和红霉素(与细菌核糖体的50S亚基结合)均能干扰其蛋白质合成,从而杀死细菌,但对人体核糖体无害。 ②质粒:染色体外的遗传物质,为闭合环状的双链DNA ③胞制颗粒:贮藏有营养物质。异染颗粒(也成迂回体,嗜碱性强,用甲基蓝染色时着色较深呈紫色)常见于白喉棒状杆菌。 9、核质:细菌的遗传物质。 10 ⑴荚膜:包绕在细胞壁外的一层粘液性物质,为多糖或蛋白质的多聚体,用理化方法去除后并不影响菌细胞的生命活动。 ■荚膜的功能:①抗吞噬作用;②粘附作用;③抗有害物质的损伤作用。 ⑵鞭毛:包括:单毛菌、双毛菌、丛毛菌、周毛菌 ~ 鞭毛由基础小体、钩状体、丝状体三部分组成。 ■鞭毛的功能:使细菌能在液体中自由游动,速度迅速。细菌的运动有化学趋向性,常向营养物质处前进,而逃离有害物质。有些细菌的鞭毛与致病性有关。

医学微生物学笔记(总结得真的很好)

医学微生物学 总结得跟教材一样的哦真的省了不少力气 微生物:存在于自然界的一大群体形微小、结构简单、肉眼直接看不见,必须借助光学显微镜或电子显微镜放大数百倍、数 千倍。甚至数万倍才能观察到的微小生物。 1.微生物的分类: 3、病原微生物:少数具有致病性,能引起人类、植物病害的微生物。 机会致病性微生物:在正常情况下不致病,只有在特定情况下导致疾病的微生物。 4,郭霍法则:①特殊的病原菌应在同一种疾病中查见,在健康人中不存在;②该特殊病原菌能被分离培养得纯种;③该纯培养物接种至易感动物,能产生同样病症;④自人工感染的实验动物体内能重新分离得到该病原菌纯培养。 5、免疫学:㈠主动免疫;㈡被动免疫。 第一篇细菌学 第一章细菌的形态与结构 第一节细菌的大小与形态 1、观察细菌常采用光学显微镜,一般以微米为单位。 2、按细菌外形可分为:

①球菌(双球菌、链球菌、葡萄球菌、四联球菌、八叠球菌) ②杆菌(链杆菌、棒状杆菌、球杆菌、分枝杆菌、双歧杆菌) ③螺形菌(弧菌、螺菌、螺杆菌) 第二节细菌的结构 1、基本结构:细胞壁、细胞膜、细胞质、核质 特殊结构:荚膜、鞭毛、菌毛、芽胞 2、革兰阳性菌(G+):显紫色;革兰阴性菌(G-):显红色。 3、 细胞壁结构革兰阳性菌 G+革兰阴性菌 G- 肽聚糖组成由聚糖骨架、四肽侧链、五肽交 联桥构成坚韧三维立体结构 由聚糖骨架、四肽侧链构成疏 松二维平面网络结构 肽聚糖厚度20~80nm10~15nm 肽聚糖层数可达50层仅1~2层 肽聚糖含量占胞壁干重50~80%仅占胞壁干重5~20% 磷壁酸有无 外膜无有 4、G-菌的外膜{脂蛋白、脂多糖(LPS)→【脂质A,核心多糖,特异多糖】、脂质双层、} 脂多糖(LPS):即G-菌的内毒素。LPS是G-菌的重要致病物质,使白细胞增多,直至休克死亡;另一方面,LPS也可增强机体非特异性抵抗力,并有抗肿瘤等有益作用。 ①脂质A:内毒素的毒性和生物学活性的主要成分,无种属特异性,不同细菌的脂质A骨架基本一致,故不同细菌产生的内毒素的毒性作用均相似。 ②核心多糖:有属特异性,位于脂质A的外层。 ③特意多糖:即G-菌的菌体抗原(O抗原),是脂多糖的最外层。 5、细胞壁的功能:维持菌体固有的形态,并保护细菌抵抗低渗环境。 G-菌的外膜是一种有效的屏障结构,使细菌不易受到机体的体液杀菌物质、肠道的胆盐及消化酶等的作用。 6、细菌细胞壁缺陷型(细菌L型):细菌细胞壁的肽聚糖结构受到理化或生物因素的直接破坏或合成被抑制,这种细菌壁受

医学放射生物学词汇中英对照

医学放射生物学词汇中英对照 minute分,微小体 mutagen诱变剂 mutationrate突变率 neutron中子 nucleon核子 nuclide核素 nucleardecay核衰变 oxygeneffect氧效应 medicalradiobiology医学放射生物学absorbeddose吸收剂量 absorbeddoserate吸收剂量率 absorption吸收,吸收作用 acentricfragment无着丝点片段 acentricring无着丝点环 acuteradiationinjury急性放射损伤 aneuploid非整倍体 apoptosis程序性细胞死亡,凋落,凋亡Augerelectron俄歇电子 bandingtechnique分带技术

biologicaldosimeter生物剂量仪 bremsstrahlung轫致辐射bonemarrowformacuteradiationsickness骨髓型急性放射病centricring着丝点环? deterministiceffect肯定性效应? directeffect直接作用? effectivedose有效剂量? electroncapture电子俘获? electronpairproduction电子对生成? endoreduplication核内复制? excitation激发,兴奋? exchangehypothesis互换假说? exposure暴露(接触) exposurerate照射量率 externalexposure外照射? extrapolationnumber外推值? fractionationofradiation分次照射? genemutation基因突变 geneticeffect hemopoieticandbloodsystem造血和血液系统hemopoieticstemcell humanradiationcytogenetics人体辐射细胞遗传学? indirecteffect间接作用?

医学微生物学各个细菌形状的总结

1 葡萄球菌属链球菌属肺炎球菌属脑膜炎奈氏球菌形状球球矛头状肾形 排列葡萄状链状成双成双 染色G- 特殊结 构 无幼龄、有荚膜有荚膜有荚膜及菌毛 营养普通需含溶血素、葡萄糖、血 清等 需含血巧克力营养基 气体需氧或兼性需氧需CO2 5%-20%CO2 温度37(28—38) PH 7.3-7.4 菌落有色素,B溶血环ABC溶血环A溶血环露滴状 变异耐药性 抗原葡萄球菌抗原(SPA)c抗原,表面抗原(含M 蛋白) 分类金黄色,表皮,腐生甲型,乙型,丙型(据溶 血现象);19个血清型 (据C抗原) 84个血清型 抵抗力较强,耐药较弱,首选青霉素较弱极弱,耐药 致病物 质凝固酶,葡萄球菌溶 血素,沙白细胞素, 肠毒素,表皮溶解毒 素,毒性休克综合征 1 脂磷壁酸(LPA),M蛋 白,侵袭性酶,链球菌溶 血素(SLO,SLS)致热外 毒素 荚膜(最主要),溶血 素,紫点形成因子,神经 氨酸酶 菌毛,荚膜,内毒素 疾病化脓性炎症,食物中 毒,烫伤样皮肤综合 征,毒性休克综合 征,葡萄球菌性肠炎 甲型,化脓性感染,猩红 热,丹毒,蜂窝组织炎, 急性肾小球肾炎,风湿 热,毒性休克样综合征; 乙型,新生儿败血症,脑 膜炎 大叶性肺炎,支气管肺 炎,中耳炎,脑膜炎 流行性脑脊髓炎 血症败血症,脓毒血症败血症败血症菌血症免疫不强无交叉免疫,可反复感染特异性免疫较强 生化反 应 备注不耐高温

传染源 2 淋球奈氏菌大肠埃希菌伤寒沙门菌霍乱弧菌形状椭圆形、肾形杆状杆状弯曲型排列成双 染色 特殊结 构有夹膜及菌毛 有周鞭毛、普通菌毛、性菌 毛,有荚膜 有周鞭毛,多有菌毛单端有鞭毛,菌毛 营养巧克力营养基普通普通碱性蛋白胨水 气体5%-20%CO2 兼性厌氧,氧充足更好温度35-36 PH 8.9 菌落半透明,光滑有些有溶血环 变异 耐药性H-O,S-R,V-W,位相变异 抗原 O、K、H O,K O,H 分类ETEC(产毒性)EHEC(出血 性),EIEC(侵袭性)EPEC (致病性)EAggEC(聚集 性) 痢疾致贺菌,福氏致贺 菌,鲍氏致贺菌。宋内致 贺菌 O1群,不典型O1群, 非O1群,血清型 抵抗力弱较其他肠道杆菌强不强 致病物 质菌毛 定居因子(菌毛)肠毒素 (LT,ST),细胞毒素,脂 多糖,K抗原,载铁体 内毒素,外毒素鞭毛,菌毛霍乱肠毒素 疾病淋病,脓眼漏肠外感染,腹泻病,溶血性 尿毒症 急性细菌性痢疾(典型, 非典型,中毒性),慢性 细菌性痢疾(急性发作 型,迁延型,隐匿型) 霍乱:米泔水样粪便 血症无败血症局限于肠粘膜不侵入场上皮细胞,而 是毒性作用 免疫弱

肿瘤放射生物学期末复习

肿瘤放射生物学 一、名解 1、核反应:指在具有一定能量的粒子轰击下,入射粒子(或原子核)与原子核(称靶核)碰撞导致原子核状态发生变化或形成新核的过程。 2、核衰变:原子核自发射出某种粒子而变为另一种核的过程。 3、半衰期:放射性核素衰变其原有核素一半所需的时间。 4、原初效应:指从照射之时起到在细胞学上观察到可见损伤的这段时间内,在细胞中进行着辐射损伤的原初和强化过程。 5、继发效应:是指在原发作用发生的基础上,因原发作用形成的各种活性基团不断攻击生命大分子,导致生物显微结构的破坏,继而发生一系列生物学、生物化学的损伤效应。 6、直接作用:电离辐射的能量直接沉积于生物大分子,引起生物大分子的电离和激发,破坏机体的核酸、蛋白质、酶等具有生命功能的物质,这种直接由射线造成的生物大分子损伤效应称为直接作用。 7、间接作用:电离辐射首先作用于水,使水分子产生一系列原初辐射分解产物(H·,OH·,水合电子等),再作用于生物大分子引起后者的物理和化学变化。 8、确定性效应:指发生生物效应的严重程度随着电离辐射剂量的增加而增加的生物效应。这种生物效应存在剂量阈值,只要照射剂量达到或超过剂量阈值效应肯定发生。 9、随机性效应:指生物效应的发生概率(而不是其严重程度)与照射剂量的大小有关的生物效应。这种效应在个别细胞损伤(主要是突变)时即可出现,不存在剂量阈值。 10、辐射旁效应:电离辐射引起受照细胞损伤或功能激活,产生的损

伤或激活信号可导致其共同培养的未受照射细胞产生同样的损伤或 激活效应,称辐射旁效应。 11、十日法规:对育龄妇女下腹部的X射线检查都应当在月经周期第1天算起的10天内进行,以避免对妊娠子宫的照射 12、复制叉:DNA在复制时复制区域的双螺旋解开所产生的两条单链和尚未解开的双螺旋形成的“Y”形区。 13、半保留复制:一个DNA分子可复制成两个DNA分子,新合成的两个子代DNA分子与亲代DNA分子的碱基顺序完全一样。每个子代DNA 中有一条链来自亲代DNA,另一条链是新合成链,这种合成方式称为半保留复制。 14、分子交联:生物大分子与生物大分子发生互相连结,电离辐射作用后,可通过自由基的作用,产生DNA-DNA交联、DNA-蛋白质交联。导致DNA正常分子结构的破坏。 15、亚致死损伤修复:将预定的照射剂量分次给予,生物效应明显减轻,表明在两次照射间隔中细胞有所修复,这种修复称作SLDR 16、潜在致死损伤修复:照射后改变细胞所处的状态和环境,如延长接种或给予不良的营养和环境条件,均能提高存活率。 17、损伤的“耐受”:DNA分子的损伤有时不能立即修复。特别是在复制已经开始,而损伤又在复制叉附近时,细胞会通过另一些机制,使复制能进行下去,待复制完成后,再通过某种机制修复残留的损伤。复制时损伤并未消除,故称“耐受”。 18、原癌基因:在正常细胞内,调控细胞增殖和分化的重要基因,当受到物理、化学、病毒等生物因素作用被活化而失调时,才会导致正常细胞的恶性转化。

肺癌治疗发展史

肺癌治疗发展史 癌症的英文来自拉丁文的“螃蟹”,可见最初取名便考虑了这种病症在人类中的横行霸道。其中,又属肺癌的发病率和死亡率最高。不过,人类在与肺癌持久的抗争中,掌握了很多种对抗癌症的方法! 肺癌到底从何而来? 其实每个人都是带”癌”生存的,比如原癌基因,别恐慌,它是个正常基因。人体的细胞生长是动态平衡的,这种平衡的维持就需要原癌基因和肿瘤抑制基因的相互配合,这仿佛就像一辆车要平稳运行,需要“刹车”、“油门”默契配合一样。一旦这些基因位点在刺激下发生突变,细胞无序生长,便像滚雪球一样持续积累,形成肿瘤。抽烟,空气污染,电离辐射……这些都可能会损害呼吸系统,而所有的不良后果中,最让人闻之色变的,当属肺癌,其中非小细胞肺癌占了全部肺癌的85%,因此这种肺癌类型,更是医学界关注的重点。 “简单粗暴”很有效——手术治疗

在远古时候,便有了对癌症的描述,称之为肿块、瘤。显然直接切除是最容易想到的治愈方法。但是直到19世纪,麻醉技术,无菌技术……等逐渐成熟,手术才成为治疗癌症的主要方式。直到今天,若能早期就得到诊断,手术切除原发病灶仍是有效方法。不过,不是所有患者都有手术机会。超过50%的非小细胞癌患者在确诊时,已经是肺癌晚期,出现全身多发转移,这时已经完全错过了手术治疗时机。据国际抗癌联盟统计,目前只有不到40%的患者有机会和条件接受手术治疗,超过60%的肺癌患者由于晚期病情或身体条件的限制不得不另寻出路。这一现实逼迫我们不得不另辟蹊径,寻求其他替代治疗。 大面积扫射——化疗和传统放疗 二战期间的毒气、生物武器等等,偶然间也给了医学界一种新思路——化疗。化疗是化学药物作用于肿瘤细胞的合成代谢,从而起到抑制肿瘤生长的作用。对

医学微生物学笔记总结得真的很好

医学微生物学笔记总结得 真的很好 Modified by JEEP on December 26th, 2020.

医学微生物学 总结得跟教材一样的哦真的省了不少力气 微生物:存在于自然界的一大群体形微小、结构简单、肉眼直接看不见,必须借助光学显微镜或电子显微镜放大数百倍、数千倍。甚至数万倍才能观察到的微小生物。1.微生物的分类: 3、病原微生物:少数具有致病性,能引起人类、植物病害的微生物。 机会致病性微生物:在正常情况下不致病,只有在特定情况下导致疾病的微生物。4,郭霍法则:①特殊的病原菌应在同一种疾病中查见,在健康人中不存在;②该特殊病原菌能被分离培养得纯种;③该纯培养物接种至易感动物,能产生同样病症;④自人工感染的实验动物体内能重新分离得到该病原菌纯培养。 5、免疫学:㈠主动免疫;㈡被动免疫。 第一篇细菌学 第一章细菌的形态与结构 第一节细菌的大小与形态 1、观察细菌常采用光学显微镜,一般以微米为单位。 2、按细菌外形可分为:

①球菌(双球菌、链球菌、葡萄球菌、四联球菌、八叠球菌) ②杆菌(链杆菌、棒状杆菌、球杆菌、分枝杆菌、双歧杆菌) ③螺形菌(弧菌、螺菌、螺杆菌) 第二节细菌的结构 1、基本结构:细胞壁、细胞膜、细胞质、核质 特殊结构:荚膜、鞭毛、菌毛、芽胞 2、革兰阳性菌(G+):显紫色;革兰阴性菌(G-):显红色。 3、 细胞壁结构革兰阳性菌 G+革兰阴性菌 G- 肽聚糖组成由聚糖骨架、四肽侧链、五 肽交联桥构成坚韧三维立体 结构 由聚糖骨架、四肽侧链构 成疏松二维平面网络结构 肽聚糖厚度20~80nm10~15nm 肽聚糖层数可达50层仅1~2层 肽聚糖含量占胞壁干重50~80%仅占胞壁干重5~20% 磷壁酸有无 外膜无有 4、G-菌的外膜{脂蛋白、脂多糖(LPS)→【脂质A,核心多糖,特异多糖】、脂质双层、} 脂多糖(LPS):即G-菌的内毒素。LPS是G-菌的重要致病物质,使白细胞增多,直至休克死亡;另一方面,LPS也可增强机体非特异性抵抗力,并有抗肿瘤等有益作用。 ①脂质A:内毒素的毒性和生物学活性的主要成分,无种属特异性,不同细菌的脂质A 骨架基本一致,故不同细菌产生的内毒素的毒性作用均相似。 ②核心多糖:有属特异性,位于脂质A的外层。 ③特意多糖:即G-菌的菌体抗原(O抗原),是脂多糖的最外层。 5、细胞壁的功能:维持菌体固有的形态,并保护细菌抵抗低渗环境。

医学放射生物学大总结剖析

医学放射生物学大总结 第零章绪论 一:解释名词 1、活度吸收剂量:衡量物质吸收辐射能量的多少,用于研究辐射 能量吸收与辐射效应的关系,是用于剂量测定的基本剂量学量。 单位:戈瑞,简写为Gy 。 2、活度(activity):放射核素于每单位时间内产生自发性蜕变的 次数,称为活度。单位:贝克,简写为Bq,定义:1贝克( Bq)=1蜕变/秒。 3、有效等效剂量(effective dose equivalent, HE):各组织、 器官的等效剂量(HT),与其加权因数的乘积的总和, 即为有效等效剂量(HE)。它代表全身的辐射剂量,用来评估辐射可能造成我们健康效应的风险。单位:西弗,简写为:Sv。 4、等效剂量(dose equivalent,HT):即为人体组织的吸收剂 量和品质因数的乘积,包含辐射对组织器官伤害的意义。单位:西弗,简写为Sv 等效剂量(Sv)=活度吸收剂量(Gy)×Q 1rem=10 -2 Sv 5、品质因数(Q):是指不同辐射对人体组织造成不同程度的生 物伤害,表示吸收能量的微观分布对生物效应的影响的系数。它是在所关心的一点上的水中碰撞阻止本领的函数,其值由辐射在 6、组织加权因数(WT):代表各组织、器官接受辐射对健康损失 的几率。 二:单位换算

1、辐射源活度:贝克Bq 1 Bq=1蜕变/秒 居里Ci 1 Ci=3.7x1010 Bq 2、吸收剂量:戈瑞Gy 1 Gy=100 rad 拉德rad 3、等效剂量:H = Q x D Sv = Gy x Q 第一章电离辐射生物学作用的理化基础和基本规律 一、名词解释 1、电离辐射:能引起被作用物质发生电离的射线 2、弹性散射:入射中子将部分能量传给受碰撞的靶核,使其得到动能而折向另一方向,形成反冲核,同时入射中子携带另一部分动能偏离原入射方向。 3、散裂反应:入射中子使靶核碎裂而释放出带电粒子或核碎片。 4、激发作用:电离辐射与组织分子相互作用,使电子跃迁到较高能级的轨道上。 5、刺团:水的原初辐射分解反应一般在小的体积内成簇发生,这种小的反应体积称为刺团 6、相对生物效应:X射线或γ射线引起某一生物效应所需剂量与所观察的电离辐射引起相同生物效应所需剂量的比值 7、自由基:能够独立存在的,带有一个或多个不成对电子的原子、分子、离子或原子团。 8、直接作用:直接由射线造成的生物大分子损伤效应称为直接作用 9、氧效应:受照射的生物系统或分子的辐射效应随介质中氧浓度的增高而增加。 10、辐射增敏剂:能够增加机体或细胞的放射敏感性,在与射线合并应用时能增加照射致死效应的化学物质 11、电磁辐射:以相互垂直的电场和磁场随时间变化而交变振荡,形成向前运动的电磁波 12、非弹性辐射:中子与靶核碰撞后形成复合核,然后放出一个次级带电粒子 13、布喇格峰:粒子穿入介质后,在其行径的末端,电离密度明显增大,形成峰值,称为布喇格峰 14、水的原发辐解产物:电离辐射作用于集体的水分子,使水分子发生电离和激发,产生自由基和分子。各种自由基和分子统称水的原初

医学微生物学知识点横向联系总结

1.菌体中带寡聚糖(LOS)致病的细菌——脑膜炎奈瑟菌、淋病奈 瑟菌、流感嗜血杆菌 2.诱发细菌L型形成的因素——溶菌酶、葡萄球菌溶素、补体、 抗体、胆汁、破环细胞壁肽聚糖的抗生素 3.荚膜为多肽组分的细菌——炭疽芽孢杆菌、鼠疫杆菌 4.能引起血凝现象的病原体——大肠埃希菌(I菌毛,P菌毛)、 流感病毒(HA) 5.菌毛由染色体编码者——霍乱弧菌,EPEC,淋病奈瑟菌 6.菌毛由质粒编码者——ETEC、性菌毛(F质粒) 7.特殊pH环境生长的的微生物——真菌(4~6)、解脲脲原体 (5.5~6.5)、结核杆菌(6.5~6.8)、布鲁氏菌(6.6-6.8)、百日咳杆菌(6.8-7.0)、幽门螺杆菌(6~8)、支原体(7.6~ 8.0)、霍乱弧菌(8.4~9.2) 8.初次分离需要5-10% CO2 的细菌——脑膜炎奈瑟菌、淋病奈瑟 菌、布鲁氏菌、 9.培养需要CO2的细菌:幽门螺杆菌(需CO2方能生长),军团菌 (2.5-5 %CO 2促进生长)、空肠弯曲菌(10%CO 2 ),炭疽芽孢杆 菌(5% CO 2 下培养形成荚膜) 10.人类历史上第一个被发现的细菌——布氏杆菌 11.人类历史上第一个被发现的病原菌——炭疽芽孢杆菌(巴斯德)

12.人类历史上第一个被发现的病毒——烟草花叶病毒 13.人类历史上第一个基因组被完全测序的微生物——流感嗜血杆 菌 14.普通高压蒸汽灭菌法不能灭活的物质——热原质(250度干烤)、 朊病毒(134度>2h) 15.在液体培养基中呈菌膜生长的细菌——结核分枝杆菌、枯草芽 孢杆菌 16.以R型菌落(粗糙型)毒力更强的细菌——炭疽芽孢杆菌、结 核分枝杆菌 17.引起心内膜炎的微生物——甲链、凝固酶阴性葡萄球菌、柯萨 奇病毒、肠球菌 18.以人为唯一宿主的微生物——脑膜炎奈瑟菌、淋病奈瑟菌、霍 乱弧菌、梅毒螺旋体、麻疹病毒、腮腺炎病毒、风疹病毒、天花病毒、软疣病毒 19.引起食物中毒的微生物——副溶血弧菌、金黄色葡萄球菌、产 气荚膜杆菌、肉毒杆菌、沙门氏菌、大肠埃希菌、志贺氏菌、真菌 20.仅在感染局部繁殖,侵袭力较弱的细菌——志贺氏菌、破伤风 杆菌 21.产生尿素酶的微生物——解脲脲原体、变形杆菌、幽门螺杆菌、

肺癌治疗发展史

肺癌治疗发展史

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

肺癌治疗发展史 癌症的英文来自拉丁文的“螃蟹”,可见最初取名便考虑了这种病症在人类中的横行霸道。其中,又属肺癌的发病率和死亡率最高。不过,人类在与肺癌持久的抗争中,掌握了很多种对抗癌症的方法! 肺癌到底从何而来? 其实每个人都是带”癌”生存的,比如原癌基因,别恐慌,它是个正常基因。人体的细胞生长是动态平衡的,这种平衡的维持就需要原癌基因和肿瘤抑制基因的相互配合,这仿佛就像一辆车要平稳运行,需要“刹车”、“油门”默契配合一样。一旦这些基因位点在刺激下发生突变,细胞无序生长,便像滚雪球一样持续积累,形成肿瘤。抽烟,空气污染,电离辐射……这些都可能会损害呼吸系统,而所有的不良后果中,最让人闻之色变的,当属肺癌,其中非小细胞肺癌占了全部肺癌的85%,因此这种肺癌类型,更是医学界关注的重点。 “简单粗暴”很有效——手术治疗

在远古时候,便有了对癌症的描述,称之为肿块、瘤。显然直接切除是最容易想到的治愈方法。但是直到19世纪,麻醉技术,无菌技术……等逐渐成熟,手术才成为治疗癌症的主要方式。直到今天,若能早期就得到诊断,手术切除原发病灶仍是有效方法。不过,不是所有患者都有手术机会。超过50%的非小细胞癌患者在确诊时,已经是肺癌晚期,出现全身多发转移,这时已经完全错过了手术治疗时机。据国际抗癌联盟统计,目前只有不到40%的患者有机会和条件接受手术治疗,超过60%的肺癌患者由于晚期病情或身体条件的限制不得不另寻出路。这一现实逼迫我们不得不另辟蹊径,寻求其他替代治疗。 大面积扫射——化疗和传统放疗 二战期间的毒气、生物武器等等,偶然间也给了医学界一种新思路——化疗。化疗是化学药物作用于肿瘤细胞的合成代谢,从而起到抑制肿瘤生长的作用。对

临床放射生物学基础

临床放射生物学基础 临床放射生物学是研究电离辐射对肿瘤组织和正常组织的效应以及研究这两类组织被射线作用后所引起的生物反应的一门学科。它是放射肿瘤学的四大支柱(肿瘤学、放射物理学、放射生物学和放射治疗学)之一,因此从事肿瘤放射治疗的医生必须掌握这门学科的基础知识。 第一章物理和化学基础 第一节线性能量传递 一、概念 线性能量传递(linear energy transfer,LET)是指射线在行径轨迹上,单位长度的能量转换。单位是KeV/um。注意,LET有两层含义,其物理学含义为带电粒子穿行介质时能量的损失即阻止本领,而LET的生物学含义则强调带电粒子穿行介质时能量被介质吸收的线性比率。例如,γ射线在穿过细胞核时,以孤立单个的电离或激发形式将大部分能量沉积在细胞核中,引起DNA损伤,其部分损伤又能够被细胞核中的酶修复,1Gy的吸收剂量相当于产生1000个γ射线轨迹,故γ射线属于低LET;α粒子在穿过细胞核时产生的轨迹少,但每条轨迹的电离强度大,因而产生的损伤大,这种损伤常常累及邻近的多个碱基对,于是损伤难以修复,1Gy的吸收剂量相当于产生4个α粒子轨迹,故α粒子属于高LET。一般认为10KeV/um是高LET和低LET的分界值,LET值<10KeV/um时称低LET射线,如X、γ、β射线,LET 值>10KeV/um时称高LET射线,如中子、质子、α粒子。 二、高LET射线特性 1.物理学特点:高LET存在Bragg峰,即射线进入人体后最初的阶段能量释放(沉积)不明显,到达一定深度后能量突然大量释放形成Bragg峰(即射线在射程前端剂量相对较小,而到射程末端剂量达到最大值),随后深部剂量又迅速跌落。 2.高LET生物效应特点:(1)相对生物效应(RBE)高,致死效应强,细胞生存曲线的陡度加大;(2)氧增强比(OER)小,对乏氧细胞的杀伤力较大;(3)亚致死性损伤的修复能力小,细胞生存曲线无肩部;(4)细胞周期依赖性小,高LET能够杀伤常规放疗欠敏感的G0期和S期细胞。 图01不同LET的细胞存活曲线 如图01所示,1.相等照射剂量的情况下,随着LET值的增加,细胞杀伤作用增强,2.随着LET值的增加,细胞存活曲线变得越来越陡峭,曲线肩部越来越小。 表不同类型和不同能量的电离辐射的传能线密度 辐射类型粒子动能 (MeV) 传能线密度 (keV/μm) 辐射类型 粒子动能 (MeV) 传能线密度 (keV/μm) γ线 1.17~1.33 0.3 中子 4 17 8 0.2 14 12 X线250kVp 2 质子0.95 45 3 0.3 2.0 17 β粒子0.0055 5.5 7.0 12 0.01 4.0 340 0.3 0.1 0.7 α粒子 3.4 130

医学微生物学期末总结.终极版

1.微生物(microorganism):是自然界中一大群体形微小、结构简单、肉眼直接看不见,必须借助光学显微镜或电子显微镜放大数百倍、数千倍,甚至数万倍才能观察到的微小生物的总称。 2.病原微生物(pathogenic microorganism):对人类和动物、植物具有致病性的微生物称病原微生物。 3.脂多糖(LPS,lipopolysaccharide):革兰氏阴性菌细胞壁组成成分,由脂质A、核心多糖和特异多糖三部分组成。 4.荚膜(capsule):荚膜是某些细菌在细胞壁外包围的一层粘液性物质,一般由糖和多肽组成。 5.鞭毛(flagellum):在某些细菌菌体上具有细长而弯曲的丝状物,称为鞭毛。 6.菌毛(pilus/fimbriae):菌体表面存在着一些比鞭毛更细、更短而直硬的丝状物。 7.芽孢(spore):某些G+菌在一定条件下,细胞质高度浓缩脱水,在菌体内部形成一种球形或椭圆形的休眠体。 8.热原质(pyrogen):或称致热源,细菌合成的注入人或动物体内能引起发热反应的物质。 10.质粒:质粒是细菌拟核裸露DNA外的遗传物质,为环形闭合的双股DNA,存在于细胞质中,具有自我复制能力,携带有某些遗传信息,控制着细菌特定的生物学性状。 9.抗生素(antibiotic):是某些微生物在代谢过程中产生的能抑制或杀灭其他微生物或肿瘤细胞的物质,大多由真菌或放线菌产生,少数由细胞产生。 10.生化反应:即生物化学反应,就是指在生物的细胞内进行的化学反应。 11.消毒(disinfection):杀死物体上病原微生物的方法,但并不一定能杀灭细菌芽胞或非病原微生物。 12.灭菌(sterilization):杀灭物体上所有微生物的方法。包括杀灭细菌芽胞在内的全部病原微生物和非病原微生物。 13防腐(antisepsis):防止或抑制体外细菌生长繁殖的方法。 14.无菌(asepsis):不存在活的微生物的意思。是灭菌的结果。 15.遗传(heredity):亲代的生物学性状相对稳定地传给子代,保持了种属原有的性状。遗传保证了物种的稳定性。 16.变异(variation):在一定条件下,子代与亲代之间以及子代与子代之间的生物学性状出现差异。变异可使细菌产生变种或新种,有利于物种的进化。 17.细菌L型(bacterial L form):即细菌细胞壁缺陷型,细菌受理化因素或生物因素影响,细胞壁合成被抑制,形成L型。 18.质粒(plasmid):质粒是细菌拟核裸露DNA外的遗传物质,为环形闭合的双股DNA,存在于细胞质中,具有自我复制能力,携带有某些遗传信息,控制着细菌特定的生物学性状。 19.噬菌体(bacteriophage):噬菌体是感染细菌、真菌、放线菌或螺旋体等微生物的病毒,只能在获得宿主细菌内复制增殖。具有病毒的基本特性,有严格的宿主特异性。噬菌体感染宿主细菌细胞后,能在活的宿主内增殖,使菌细胞溶解破坏,故称噬菌体。 20.前噬菌体(prophage):整合在细菌染色体上的噬菌体基因组。 21.溶原性细菌(lysogenic bacterium):带有前噬菌体的细菌。 22.转化(transformation):受体菌直接摄取供体菌的游离DNA片段,并与自身DNA进行整合重组,从而获得供体菌部分遗传性状的过程。 23.接合(conjugation):供体菌通过性菌毛与受体菌连接沟通并将遗传物质传递给受体菌的过程。 24.传导(transduction):以噬菌体为载体,将供体菌的一段DNA转移到受体菌内,使受体菌获得新的遗传性状的过程。 29.侵袭力(invasiveness):病原菌突破机体的防御机能,在体内定植繁殖和扩散的能力。

医学微生物学总结

绪论 主要内容: 1. 微生物(microorganism):是一群个体微小、结构简单、肉眼看不到必须借助显微镜才能观察到的微小生物的总称。 微生物按其大小、结构和组成的不同可分为非细胞型微生物(病毒)、原核细胞型微生物(细菌、支原体、衣原体、立克次体、螺旋体、放线菌)和真核细胞型微生物(真菌)。2. 微生物学发展的三个时期: 经验微生物学时期,实验微生物学时期,现代微生物学时期。 微生物学的两个奠基人: ①巴斯德(Louis Pasteur):推翻“自然发生说”、巴氏消毒法、制备疫苗。 ②郭霍(Robert Koch):固体培养基、染色法、实验动物感染及郭霍法则。 医学微生物学(medical microbiology)是研究与医学有关的微生物的生物学性状、致病性与免疫、诊断及预防的一门基础和应用学科。 思考题 1.定义:微生物、医学微生物学 2.微生物分哪3类,有什么区别?并举例说明。 3.微生物的主要两位奠基人是谁? 4.近年医学微生物学得到了迅速地发展,主要表现在哪些方面? 5.医学微生物学未来发展方向是什么? 第一篇:细菌学 第1章:细菌的形态与结构 主要内容: 1. 定义: ①细菌L 型又称细胞壁缺陷型,是细胞壁中的肽聚糖受到理化或生物因素的破坏或抑制,致使细胞壁发生缺陷而在高渗环境下仍能存活生长的一类细菌。革兰阳性菌L型称原生质体,革兰阴性菌L型称原生质球。某些细菌L 型仍可有致病力,在临床症状明显而常规的培养阴性时应考虑之。 ②质粒(Plasmid): 存在于细菌胞质中的染色体外的遗传物质,为双股环状DNA,决定细菌的某些遗传性状,如有无菌毛、细菌素、毒素和耐药性。 ③荚膜(capsule):由细菌所分泌的包绕在菌体外的一层粘液性物质,具有抗吞噬及粘附作用,与细菌的致病性有关。 ④鞭毛(flagellum):由菌体伸出的细长呈波状弯曲的丝状物,是细菌运动器官。 ⑤菌毛(pilus):某些菌体表面存在的纤细短直的丝状物,分为普通菌毛和性菌毛。普通菌毛是细菌的粘附器官,与细菌的致病性有关。性菌毛由F质粒编码,参与遗传物质的传递。 ⑥芽胞(Spore):某些细菌在一定环境条件下,胞质脱水浓缩,在菌体内部形成的圆形小体,可用于细菌的鉴别,因其抵抗力较一般细菌繁殖体强,是判断灭菌效果的指标。 ⑦异染颗粒:胞质颗粒的一种,多由RNA 和多偏磷酸盐组成,嗜碱性强,用亚甲兰染色着色较深。可用于细菌的鉴别。(白喉杆菌、鼠疫杆菌) ⑧外膜蛋白(OMP):革兰氏阴性菌细胞壁外膜脂质双层中镶嵌的蛋白质,参与物质扩散或为噬菌体、性菌毛或细菌素的受体。菌运2. 细菌的基本测量单位是微米(μm)。 基本形态:球菌、杆菌、螺形菌。 基本结构:细胞壁、细胞膜、细胞质、核质。特殊结构:荚膜、芽胞、菌毛、鞭毛。

医用电子直线加速器发展历程

加速器发展历程 ——放疗技术的发展历程 一、从国际上 1)1895年:伦琴发现了X 线。 2)1896年:用X 线治疗了第1 例晚期乳腺癌; 3)1896年:居里夫妇发现了镭; 4)1913年:研制成功了X线管,可控制射线的质和量; 5)1922年:生产了深部X线机; 6)1923年:首次在治疗计划中应用等剂量线分布图; 7)1934年:应用常规分割照射, 沿用至今; 8)1951年:制造了钴60远距离治疗机和加速器,开创了高能X线治疗深 部恶性肿瘤的新时代; 9)1953年:第一台行波电子直线加速器在英国使用; 10)1957年:在美国安装了世界上第一台直线加速器,标志着放射治疗形成 了完全独立的学科; 11)1959年:Takahashi 教授提出了三维适形概念; 12)20 世纪50 年代:开始应用高能射线大面积照射霍奇金淋巴瘤, 使其成 为可治愈的疾病; 13)20世纪70 年代:随着计算机的应用和CT、MRI 的出现, 制造出三维治 疗计划系统和多叶光栅,实现了三维适形放疗,放射治疗学进入了从二 维到三维治疗的崭新时代; 14)20世纪80 年代:出现了多叶光栅(即多叶准直器),可调节X 射线的 强度,开创了调强放射治疗( IMRT); 15)最近十年,广泛开展了立体定向放射外科(SRS)、三维适形放疗 (3-dimentional conformal radio- therapy, 3D-CRT) 、调强适形放疗 ( intensity modulated radiotherapy, IMRT) 和图象引导放疗 ( image-guided radiotherapy, IGRT) 等新技术。

医学微生物 知识总结

(pyogenic coccus) 革兰阳性菌:葡萄球菌,链球菌,肺炎链球菌 革兰阴性菌:脑膜炎奈瑟菌,淋病奈瑟菌 球形,无鞭毛,无芽胞 一、金黄色葡萄球菌 (一)生物学性状 1. 形态与染色 球形,葡萄串状,革兰染色阳性(G+) 在青霉素等的作用下可变为L型,无鞭毛、芽胞,体外培养无荚膜。 2. 培养特性 易培养:普通平板 血平板 有色素:金黄色 白色 柠檬色 有些菌溶血: 产生溶血环 3. 生化反应 触酶阳性 多数菌分解葡萄糖、麦芽糖和蔗糖,产酸不产气 致病菌分解甘露醇 4. 抗原构造 葡萄球菌抗原结构复杂, 有蛋白质抗原,多糖抗原 及细胞壁的成分抗原, 其中以SPA (staphylococcal protein A)最为重要 SPA的生物学作用 1)抗吞噬作用,在吞噬反应中抑制IgG调理素促吞噬和杀菌作用。 2)对人类B细胞具有促有丝分裂因子的作用等 3)A蛋白还有激活补体替代途径等活性。 4)它与人及多种哺乳动物血清中的lgG的Fc段非特异结合,因而可用含SPA的葡萄球菌作为载体,结合特异性抗体,进行协同凝集试验,用于多种抗原的检测。 协同凝集试验 将针对可溶性抗原的IgG抗体与葡萄球菌(SPA)结合,然后加入待测标本,若标本中含有相应的可溶性抗原,则抗原抗体结合,使葡萄球菌聚集,出现凝集现象。 1)根据色素、生化反应等表型分类 金黄色葡萄球菌(S.aureus) 表皮葡萄球菌(S.epidermidis) 腐生葡萄球菌(S.saprophyticus) 2)根据有无凝固酶分型 凝固酶阴性菌

3)根据核酸分析的遗传学分型 依据16S rRNA 不同分为40个种和24个亚种 其他:噬菌体分型Ⅰ-Ⅳ群 Ⅲ群引起葡萄球菌肠毒素食物中毒 6. 抵抗力 葡萄球菌对外界因素的抵抗力强,对碱性染料龙胆紫敏感 耐热: 60℃1小时或80℃30分钟方能杀死。 耐盐:能在10%~15%NaCl中生长。 耐药:易产生耐药性,特别对青霉素。 多重耐药MRSA(methicillin-resistant S.aureus) (二)金黄色葡萄球菌致病性 致病物质致病作用与所致疾病 1.毒素 1)葡萄球菌溶素staphylolysin 毒素性疾病,损伤细胞膜 2)杀白细胞素leukocidin 食物中毒,损伤细胞膜 3)肠毒素enterotoxin 假膜性肠炎 4)表皮剥脱毒素exfoliatin 烫伤样皮肤综合征 5)毒性休克综合征毒素—1 TSST-1 毒性休克综合征,发热 多器官系统的功能紊乱 2.酶 1)凝固酶Coagulase 侵袭性疾病,抗吞噬局限化及形成血栓2)其他酶 透明质酸酶(扩散因子)降解结缔组织的透明质酸 葡激酶(纤维蛋白溶酶)水解纤维素 脂酶分解脂肪 耐热核酸酶DNA酶水解DNA,测定葡萄球菌有无致病性的重要指标 触酶分解H2O2 第二节链球菌属(Streptococcus) 一、A群链球菌 (一)生物学特性 1.形态:G+,球形,链状排列,革兰染色阳性(G+) 2. 培养特性 营养要求高:血平板或含血清培养基(血液、血清、葡萄糖)。 液体培养为沉淀生长 血平板呈灰白色表面光滑小菌落,出现溶血现象,不同菌株溶血不一。 3. 生化反应 分解葡萄糖 触酶(-),不分解菊糖,不被胆汁溶解 (鉴别甲型溶血性链球菌与肺炎链球菌)