《Spence儿童焦虑量表》在中国大陆儿童青少年中的测量学特征

《Spence儿童焦虑量表》在中国大陆儿童

青少年中的测量学特征

赵金霞a,b,邢晓沛a,王美芳a*

(a山东师范大学心理学院,济南250014,中国;b临沂大学教育学院,临沂276005,中国) 摘要:本研究以1878名中国大陆儿童青少年为被试,对《Spence儿童焦虑量表(简称SCAS)》中文版在中国文化背景下的适用性进行考察。多组验证性因素分析显示,6因子的焦虑结构不仅适合于中国儿童、青少年群体,而且适合于中国男孩、女孩群体。信度分析表明,量表的内部一致性信度、重测信度均较好。总量表和亚量表得分与焦虑问题的相关显著高于与抑郁问题的相关,表明量表具有较好的集中和区分效度。中国青少年的焦虑得分显著高于儿童,女孩的焦虑得分显著高于男孩。与已有采用相同测量工具的西方研究结果相比,中国儿童的焦虑得分适中,中国青少年的焦虑得分显著高于西方青少年。本研究结果综合表明,SCAS适合测查中国大陆儿童青少年的焦虑症状。

1 问题提出

焦虑障碍是儿童青少年最为普遍的精神障碍之一,在个体16岁之前的累积性发生率为9.9%(Costello, Mustillo, Erkanli, Keeler, & Angold, 2003),生命历程中的发生率为28.8% (Kessler et al., 2005)。儿童期的焦虑障碍不仅与多种生活领域的削弱相联系,而且是影响成年期其它精神障碍的重要危险因素(Essau, Leung, Conradt, Cheng, & Wong, 2008; Essau, Muris, & Ederer, 2002)。研究发现,临床焦虑的8-18岁儿童家庭花费为一般社区儿童的21倍之多(Bodden, Dirksen, & B?gels, 2008)。尽管存在较高的发生率和较为严重的危害性,然而,由于焦虑的内隐性特征,目前仅有较少的焦虑儿童得到合适的关注和矫治(Muris et al., 2006)。因此,具备一种经济有效、方便易行的儿童青少年焦虑障碍测查工具可能是识别和矫治儿童期焦虑症状的关键一步。

由于焦虑更多表现为一种主观的认知和情绪经历,其他人很难观测的到(Spence, Barrett, & Turner, 2003),因此,研究者普遍运用自我报告的测量工具考察儿童青少年内隐的焦虑问题。目前,大部分用于测查儿童焦虑的工具,如修订的儿童显在焦虑量表(RCMAS; Reynolds & Richmond, 1978),状态-特质焦虑量表(STAIC; Spielberger, 1973)、修订的儿童恐惧调查表(FSSC-R; Ollendick, 1983),尽管具有较好的测量学特征,而且提供了关于儿童青少年心理病理症状的有价值的信息(Silverman & Ollendick, 2005),但是,它们只能提供儿童焦虑的一般表现模式,不能揭示DSM-IV界定的具体焦虑症状信息(美国心理卫生协会,1994)。

*通讯作者,王美芳,meifangw@https://www.360docs.net/doc/e43625947.html,

Spence儿童焦虑量表(SCAS; Spence, 1997)是基于DSM-IV发展起来的专门用于测查儿童期多种焦虑症状的自我报告的测量工具。该量表主要以社区儿童为被试编制而成,旨在测查六个焦虑维度:分离焦虑、躯体伤害恐惧、社交恐惧、恐慌障碍、强迫冲动障碍和广泛性焦虑。SCAS自出版以来,其测量学特征已在多种文化背景下进行了考察,这些国家主要包括:澳大利亚(Spence, 1998; Spence et al., 2003), 荷兰(Muris, Schmidt, & Merckelbach, 2000), 德国(Essau, Sakano, Ishikawa, & Sasagawa, 2004), 日本(Ishikawa, Sato, & Sasagawa, 2009), 希腊(Mellon & Moutavelis, 2007), 南非(Muris, Schmidt, Engelbrecht, & Perold, 2002), 西班牙(Tortella-Feliu, Balle, Servera, & de la Banda, 2005) 和美国(Whiteside & Brown, 2008)。多数研究一致发现,SCAS具有较好的内部一致性信度和重测信度(Ishikawa et al., 2009; Spence et al., 2003; Spence, 1998; Tortella-Feliu et al., 2005)。由于SCAS与其它儿童焦虑量表(e.g. RCMAS, SCARED)的相关显著高于其与儿童抑郁量表的相关,表明SCAS具有较好的集中和区分效度(e.g. CDI; Muris, Merckelbach, Ollendick, King, & Bogie, 2002; Spence, 1998; Spence et al., 2003)。整体而言,这些研究一致表明,SCAS是可信、可靠的测查社区儿童青少年焦虑症状的十分有价值的测量工具。

尽管多种文化背景下的研究一致表明SCAS具有较好的适用性,但是,该量表并没有在中国大陆社区样本中进行测量学分析。一系列的证据似乎表明,SCAS的测量学特征存在一定的文化差异。例如,澳大利亚社区儿童(Spence, 1998)的焦虑结构与德国儿童(Essau et al., 2004)有所不同,南非社区儿童的焦虑结构(Muris, Schmidt, et al., 2002) 与荷兰儿童(Muris et al., 2000)有所不同。一项近期的研究考察了SCAS在中国香港6-11岁儿童中的测量学特征(Li, Lau, & Au, 2011)。该研究考察了SCAS的因子结构、内部一致性信度和集中效度,但是并没有考察量表的重测信度和离中效度。此外,该研究仅考察了小学儿童,没有关注初中青少年群体。因此SCAS在中国青少年中的适用性依然有待进一步考察。更重要的是,尽管香港和中国大陆(Lin & Ho, 2009)具有共同的文化根基,但是,由于香港在很长一段时间是英国的殖民地,受西方文化的影响更大一些。香港的发展可能呈现出一种不同于中国大陆的亚文化特征(Cheung, Conger, Hau, Lew, & Lau, 1992)。因此,尽管有证据表明SCAS在香港社区儿童群体具有较好的适用性,但是,该量表是否可以有效地测评中国大陆社区儿童的焦虑症状依然有待进一步分析。基于上述原因,本研究意在考察SCAS在中国大陆儿童青少年中的适用性。鉴于大量证据表明儿童期的焦虑症状存在显著的性别差异,本研究也评定SCAS在中国男孩和女孩群体中的适用性(Crocetti, Hale, Fermani, Raaijmakers, & Meeus, 2009; Hale, Crocetti, Raaijmakers, & Meeus, 2011)。

值得注意的是,焦虑的表现至少在一定程度上是由与文化因素密切相关的社会化教养实践决定的(Li, Ang, & Lee, 2008)。西方的社会化教养实践崇尚独立和自主(Essau et al., 2008),因此,儿童青少年的焦虑水平可能低一些;相比之下,中国的社会化教养实践强调自我控制、情感限制、对他人观点的尊重以及学业优势(Li et al., 2008; Dong, Yang, & Ollendick, 1994; Chen, Rubin, & Li, 1997),因此,中国儿童青少年的焦虑水平可能相对高一些。基于这些分析,本研究拟进一步考察中国儿童青少年的焦虑症状水平,并将本研究结果与西方已有采用相同测量工具的研究所揭示的儿童青少年的焦虑症状水平进行比较分析。

总之,本研究旨在通过以下几方面的考察扩展SCAS在中国文化背景下适用性的相关文献(Li et al., 2011)。第一,考察SCAS中文版在中国大陆社区样本中的因子结构;第二,评定SCAS中文版的内部一致性信度、重测信度、集中和区分效度;第三,考察中国儿童青少年焦虑症状水平的年龄、性别差异;第四,将中国大陆社区样本的儿童青少年焦虑症状水平与已有研究所揭示的西方社区样本的焦虑症状水平进行比较分析。

2 研究方法

2.1 被试

本研究被试为1879 名8 – 15岁的3 – 9年级学生。这些学生全部从中国东部地区的山东省济南市一所公立小学和2所公立中学招募。根据Muris剔除无效被试的标准,1名被试的所有问卷项目反应率小于90%,因此,从全体样本中剔除了该被试,最后剩余有效被试1878名。其中,8 – 12岁的儿童996名(平均年龄= 10.87 岁,标准差= 1.41; 男= 518名,女= 478名) ,13 – 15岁的青少年882名(平均年龄= 14.18 岁, 标准差= 0.70; 男= 434 名,女= 448名)。91%的被试来自双亲家庭,78%的被试为独生子女,大部分被试的父母具有高中(38% 的父亲,37% 的母亲)或大专/大学受教育水平(37% 的父亲, 29% 的母亲)。

2.2 程序

在数据收集之前,本研究设计获得了山东师范大学伦理审核委员会的审查通过和学校领导的许可,并与儿童青少年的父母签署了知情同意书。测查前,主试告诉被试自愿参与、保密等信息。之后,被试在教室里利用课外活动时间完成了SCAS中文版和人口学信息问卷。被试答题期间,一名主试随时准备对于被试的疑虑给予合理的解释,确保每一名被试均独立完成问卷。

为考察SCAS的重测信度以及集中和区分效度,本研究招募了另一批被试,其中,儿童330名(平均年龄= 10.14岁, 标准差= 1.08; 男=174名,女=156名),青少年319名(平均

年龄= 13.63 岁, 标准差= 0.99; 男=178 名,女= 141 名)。这些被试在第一次测查时完成了SCAS中文版、儿童焦虑性情绪障碍筛查表和儿童抑郁量表,间隔4周后的第二次测查,他们完成了SCAS中文版。

2.3 测量工具

2.3.1 Spence儿童焦虑量表

SCAS是基于社区样本发展起来的专门测查儿童青少年焦虑症状的自我报告的测量工具(Spence, 1997; Spence, 1998; Spence et al., 2003),共包括44个项目。其中,38个项目测查以下六种焦虑症状:分离焦虑(6个项目,例如“如果我必须自己一个人睡觉,我会感到害怕”)、躯体伤害恐惧(5个项目,例如“我怕狗”)、社交恐惧(6个项目,例如“我生怕自己在别人面前出丑”)、恐慌障碍(9个项目,例如“我无缘无故地突然觉得非常害怕”)、强迫冲动障碍(6个项目,例如“我必须去想一些特殊的想法以阻止一些不好的事情发生”)和广泛性焦虑(6个项目,例如“我担心不好的事情会发生在自己身上”);剩余的6个项目为过滤/测谎题项。被试在4点量表上评定每一个项目(0 = 从不, 1 = 有时, 2 = 经常, 3 = 总是)。以相关项目得分的平均分作为焦虑总量表和亚量表得分,分数越高,焦虑问题越严重。本研究直接采用SCAS中文版测查我国儿童青少年的焦虑症状(Wang & Deng, 2004)。

2.3.2儿童焦虑性情绪障碍筛查表(SCARED)

儿童焦虑性情绪障碍筛查表(Birmaher et al., 1999)是基于临床样本发展起来的专门用于测查儿童青少年焦虑症状的自我报告的测量工具,包括躯体化/恐慌(13个项目,例如“当我感到害怕时,出现呼吸困难”)、广泛性焦虑(5个项目,例如“我经常担心别人是不是喜欢我”)、分离焦虑(8个项目,例如―如果我不在家里睡觉,就觉得内心不安”)、社交恐怖(7个项目,例如“我不喜欢与不太熟悉的人在一起”)、学校恐(4个项目,例如“我在学校时感到头痛”)5个亚量表,共41个项目。被试在0~2的3点量表上评定他们经历每一种症状的频次,通过计算相关项目得分的平均分作为被试的具体焦虑症状得分和焦虑总分。已有的研究表明,SCARED在中国文化背景下具有较好的信度和效度,本研究运用该量表评定SCAS的集中效度。

2.3.3儿童抑郁量表(CDI)

CDI (Kovacs, 1992)是普遍运用的测查7-17岁儿童抑郁症状的自我报告的测量工具,包括27个与悲伤、自责、睡眠困难、胃口不好、人际关系、学校适应有关的项目。被试在0~2的3点量表上评定过去2周内每个项目出现的频率。通过计算所有项目得分的平均分作为儿童青少年的抑郁得分。已有的研究表明,CDI在中国文化背景下具有较好的信度和效度,

本研究运用CDI评定SCAS的区分效度。

2.4 数据分析

已有的研究表明,Spence (1997)报告的SCAS六相关因子模型不仅适用于澳大利亚儿童和青少年(Spence, 1998; Spence et al., 2003),而且适用于澳大利亚男孩和女孩(Spence, 1997)。Li等人的研究(2011)表明,SCAS六相关因子模型在中国香港小学儿童中具有跨人口统计亚组(性别、年龄和学校)的不变性。为考察六相关因子模型在中国大陆儿童和青少年群体、男孩和女孩群体中的因子不变性,本研究运用Lisrel8.7以稳健的极大似然估计法分别在不同年龄、性别群体进行多组验证性因素分析。在每一次分析中,均将所有的因子负荷被限定为相等的限定性模型与所有的因子负荷自由估计的非限定性模型进行年龄或性别组的比较。本研究综合从NFI (Normed Fit Index), NNFI (Non-Normed Fit Index), CFI (Comparative Fit Index), RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation)和RMR (Root Mean Square Residual)五个统计指标评定模型的拟合优度。鉴于在大样本数据分析中,Δχ2 (delta chi-square)可能是显著的,本研究运用限定性模型与非限定性模型相比较拟合优度指数的变化值(ΔGFI s; the differences in goodness-of-fit indices)评定不同年龄或性别群体焦虑因子结构的不变性(Cheung & Rensvold, 2002)。如果ΔGFI s 值小于或等于.01 (Cheung & Rensvold, 2002),因子结构的不变性成立。

此外,本研究运用Cronbach’s 系数评定SCAS总量表和亚量表的内部一致性信度,采用皮尔逊积差相关和组内相关系数(ICCs)评定量表的重测信度;本研究也运用皮尔逊积差相关评定量表的集中和区分效度。采用多元方差分析考察焦虑的年龄、性别差异,采用单一样本t检验考察本研究的焦虑得分与国外已有采用相同测量工具的研究所得焦虑得分之间的差异情况,采用SPSS中的EM程序对缺失值进行估计。

3. 结果

3.1 SCAS中文版的因素结构

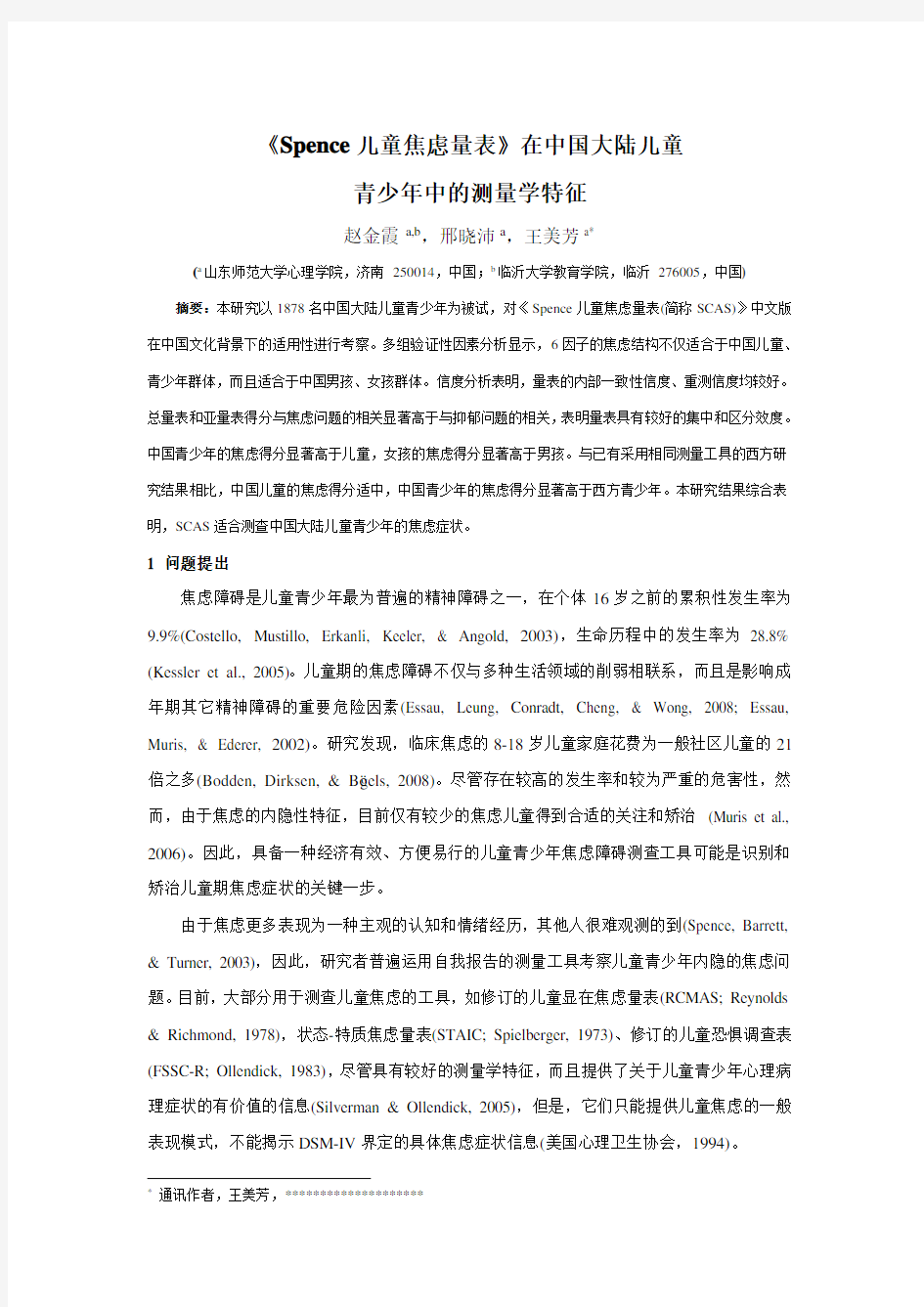

以已有研究揭示的六相关因子模型为依据(Li et al., 2011; Spence, 1998; Spence et al., 2003),本研究首先在不同年龄群体(儿童、青少年)考察SCAS六相关因子模型在中国大陆社区样本中的因子不变性。表1的结果显示,非限定性模型的NFI, NNFI, CFI值均大于或等于.95,RMSEA和RMR小于.05,表明非限定性模型在跨年龄组的数据中拟合较好;当所有的因子负荷在不同年龄组被限定为相等时,尽管相对于自由度变化的χ2变化表现出显著的提高,但是,限定性模型的拟合指数依然在可以接受的范围之内,即从非限定性模型到限定

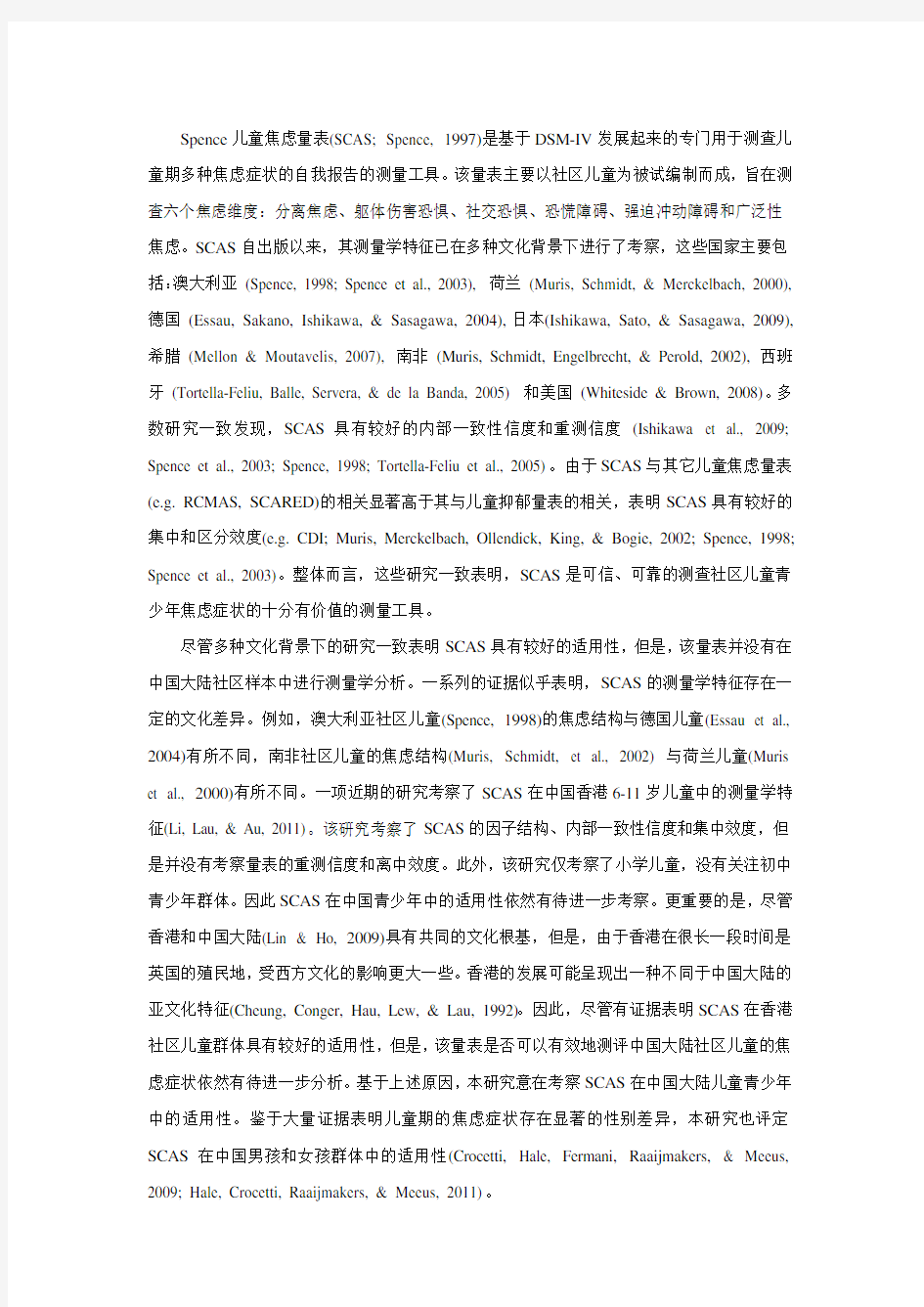

性模型,拟合指数的变化值均小于.01,这一研究发现支持了SCAS六相关因子模型在中国大陆儿童青少年群体中的因子不变性。表2呈现了跨年龄群体的限定性模型中量表的每一题项在各自所属因子的因子负荷。

将儿童青少年的数据合并,进一步考察SCAS六相关因子模型在中国大陆男孩、女孩群体的因子不变性,即焦虑结构的跨性别不变性。如表1所示,限定性模型(因子负荷在男孩与女孩组被限定为相当)与非限定性模型(因子负荷在男孩与女孩组自由估计)相比,尽管Δχ2值是显著的,但是,限定性模型表现出非常好的拟合,拟合指数非常相似于非限定性模型。既然从非限定性模型到限定性模型,拟合指数的变化值小于.01,表明SCAS六相关因子模型在中国大陆男孩和女孩群体中具有因子不变性。表2呈现了跨性别群体的限定性模型中量表的每一题项在各自所属因子的因子负荷。

3.2 SCAS中文版的信度和效度

通过计算Cronbach’s α系数在全样本(1878名被试)中统计SCAS总量表和亚量表的内部一致性信度,结果发现(具体见表3):总量表的Cronbach’s α值为.92,分离焦虑为.71,躯体伤害恐惧为.64,社交恐惧为.75,恐慌障碍为.80,强迫性神经性障碍为.70,广泛性焦虑障碍为.78。就儿童组而言,总量表的Cronbach’s α值为.92,分量表的Cronbach’s α值为.62 – .79;就青少年组而言,总量表的Cronbach’s α值为.92,分量表的Cronbach’s α值为.66 – .81。就男孩组而言,总量表的Cronbach’s α值为.90,分量表的Cronbach’s α值为.60 – .76;就女孩组而言,总量表的Cronbach’s α值为.93,分量表的Cronbach’s α值为.61 – .82。

为考察SCAS中文版的重测信度,本研究收集了第二组被试样本(儿童330名,青少年319名),对这些被试的焦虑症状进行间隔4周后的重复测查,结果发现,前后两次测查的焦虑总分在全样本中的皮尔逊相关系数和ICC系数分别为.78和.87,在儿童群体中分别为.76和.86,在青少年群体中分别为.81和.89。儿童群体中,各具体焦虑症状的皮尔逊相关系数和ICC系数分别为:分离焦虑.65和.79,躯体伤害恐惧.73和.84,社交恐惧.63和.77,恐慌障碍.63和.77,强迫神经症障碍.59和.74,广泛性焦虑.67和.80。青少年群体中,各具体焦虑症状的皮尔逊相关系数和ICC系数分别为:分离焦虑.75和.85,躯体伤害恐惧.79和.88,社交恐惧.73和.84,恐慌障碍.73和.84,强迫神经症障碍.55和.70,广泛性焦虑.68和.81。

为进一步考察SCAS中文版的集中和区分效度,本研究以第二次招募的649名儿童、青少年作为分析样本,考察了SCAS总量表、分量表得分与SCARED总量表、分量表得分以及CDI总分之间的相关情况。结果发现(见表4),SCAS总量表得分与SCARED总量表得分之间存在高度相关(r = .82, p < .001),与CDI总分之间存在中度相关(r = .53, p < .001)。此外,

SCAS亚量表得分与SCARED亚量表得分、CDI总分之间也存在显著相关。

为考察SCAS总量表、分量表得分与SCARED(集中效度)总量表得分之间的相关是否显著高于其与CDI总分之间的相关(区分效度),本研究采用Meng,Rosenthal和Rubin (1992)提出的相关系数差异显著性检验的方法进行分析,一系列的Z检验结果发现,SCAS总量表、分量表得分与SCARED总分之间的相关显著高于其与CDI总分之间的相关(Z s > 2.58, P s < .01)。这些研究发现表明,SCAS在中国文化背景下具有较好的集中的区分效度。

3.3 焦虑的年龄和性别差异

基于全样本,采用多元方差分析考察焦虑总分和各具体焦虑症状得分是否存在显著的年龄、性别差异,结果发现,年龄主效应(F(6,1869) = 36.85, p < .001, η2 = .11)、性别主效应(F(6,1869) = 50.18, p < .001, η2 = .14)以及年龄和性别的交互作用(F(6,1869) = 3.25, p < .01, η2 = .01)均显著。具体而言(见表5),青少年的焦虑总分和具体焦虑症状得分显著高于儿童(分离焦虑和躯体伤害恐惧除外),女孩的焦虑总分和具体焦虑症状得分显著高于男孩(强迫性神经症障碍除外)。

鉴于焦虑总分(F(1,1874) = 9.08, p < .01, η2 = .005)、分离焦虑(F(1,1874) = 8.52, p < .01, η2 = .005)、躯体伤害恐惧(F(1,1874) = 14.91, p < .001, η2 = .008)、社交恐惧(F(1,1874) = 4.57, p < .05, η2 = .002)和广泛性焦虑(F(1,1874) = 9.29, p < .01, η2 = .005)得分存在年龄和性别的交互作用,本研究进行了简单效应检验,结果发现,无论是儿童组还是青少年组,女孩的焦虑得分均显著高于男孩,进一步分析儿童、青少年组的性别差异效果量Cohen’s d,结果发现,青少年组焦虑的性别差异得分显著高于儿童组(见表5)。

3.4 与已有研究的比较

为考察本研究所揭示的中国大陆儿童青少年的焦虑得分与已有采用相同测量工具的研究所揭示的西方儿童青少年的焦虑得分之间的差异情况。本研究进行了一系列单一样本t检验,结果发现(见表6),中国儿童的焦虑总分与荷兰(Muris et al., 2000; t(995)= 1.88, p > .05)、德国(Essau et al., 2002; t(995)= -1.64, p > .05)儿童的焦虑总分之间差异不显著。然而,就具体焦虑症状而言,与荷兰儿童相比,中国儿童具有较高的分离焦虑、躯体伤害恐惧、社交恐惧、强迫性神经症障碍水平(t s(995)> 3.06, p s < .01)和较低的恐慌障碍、广泛性焦虑障碍水平(t s(995)> 3.16, p s < .01);与德国儿童相比,中国儿童具有较高的躯体伤害恐惧、恐慌障碍水平(t s(995)> 2.26, p s < .05), 较低的社交恐惧、广泛性焦虑障碍水平(t s(995)≥ 6.13, p s < .001)。

除社交恐惧和广泛性焦虑之外(德国青少年显著高于中国青少年; t s(881)> 4.38, p s

< .001),中国青少年的焦虑总分和具体焦虑症状得分均显著高于已有研究所揭示的荷兰青少年(Muris et al., 2000; t s(881)> 8.63, p s < .001)和德国青少年(Essau et al., 2008; t s(881)> 7.47, p s < .001)的焦虑得分。

4. 讨论

4.1 SCAS中文版的测量学特征

鉴于中国文化背景下专门测查社区儿童青少年焦虑症状的测量工具十分缺乏(Li et al., 2011),本研究基于大样本中国大陆社区儿童、青少年群体对SCAS中文版进行了测量学分析。结果发现,与国外开展的多数SCAS测量学研究相一致,(Essau, Sasagawa, Anastassiou- Hadjicharalambous, Guzmán, & Ollendick, 2011; Ishikawa et al., 2009; Spence, 1998; Spence et al., 2003; Whiteside & Brown, 2008),本研究发现,SCAS在中国文化背景下具有较好的测量学特征,可以用于测查中国大陆儿童青少年的具体焦虑症状。这一研究结论主要基于以下三个衡量标准。

第一个标准是SCAS的因子结构。尽管已有的多数研究显示,Spence (1998) 基于澳大利亚儿童青少年群体构建的六相关因子模型在其它文化背景下的适用性受到质疑,然而,本研究结果支持了Spence的六相关因子模型。具体而言,多组验证性因素分析显示,六相关因子的焦虑结构在中国大陆社区样本中不仅适用于儿童、青少年群体,而且适用于男孩和女孩群体。这意味着《Spence学前儿童焦虑量表》中文版在不同的年龄和性别组不仅具有相同的因子结构,而且每个因子与其所涵盖题项的关联程度也较为一致,表明SCAS的六因子结构模型在中国大陆社区样本中具有较好的适用性。

第二个标准是SCAS的信度。与已有的几项研究相一致(Ishikawa et al., 2009; Spence, 1998; Spence et al., 2003),本研究发现SCAS总量表具有较高的内部一致性信度和重测信度,SCAS亚量表也表现出较好的内部一致性和重测信度水平。需要指出的是,与已有的多数研究较为一致(Essau et al., 2004; Ishikawa et al., 2009; Spence, 1998; Spence et al., 2003),较之其它亚量表,躯体伤害恐惧的内部一致信度相对低一些。原因可能在于,该亚量表包括一些能够唤起儿童的恐惧但相互之间联系程度不是很强的刺激物,如怕黑、怕狗、怕高等。这似乎表明该亚量表的单个项目分比项目维度分具有更好的适用性(Whiteside & Brown, 2008)。

第三个标准是SCAS的效度。与已有研究相一致(Muris et al., 2000; Muris, Merckelbach, et al., 2002),本研究发现,SCAS总量表与SCARED总量表之间存在高度相关,SCAS亚量表

与SCARED对应亚量表之间也存在较高程度的相关,这一研究发现支持了SCAS的集中效度。此外,本研究还发现,SCAS总量表和亚量表得分与CDI总分之间呈显著相关,这可能是因为儿童青少年的焦虑、抑郁情绪存在较多的共病现象(Costello, Egger, & Angold, 2005)。然而,值得注意的是,SCAS总量表和亚量表得分与SCARED总分之间的相关程度显著高于其与CDI总分之间的相关程度,这支持了SCAS的离中效度,即该量表主要测查了儿童的焦虑症状而不是抑郁症状。

总之,《Spence儿童焦虑量表》在中国大陆儿童青少年群体具有较好的测量学特征,可以用于测查我国儿童青少年的焦虑障碍症状。

4.2 焦虑的年龄和性别差异

整体而言,本研究的结果表明中国青少年的焦虑症状水平显著高于儿童,这一研究发现尽管与西方已有研究有所不同(Muris et al., 2000; Spence et al., 2003),但是与国内已有研究则较为一致(Su et al., 2008)。这一研究发现可能与中国文化环境和青少年的认知发展水平有关。首先,中国文化背景下的压力性教育环境可能助长了中国青少年的焦虑症状水平。具体而言,在中国,初中时期的教育是9年义务教育的最后三年,几乎所有的小学生都有机会升入初中进一步接受教育。然而,对于初中生而言,只有毕业考试分数超过一定划界分的学生才能升入重点高中进行学习,成绩相对差一些的学生只能进入职业高中或私立学校进一步接受教育(Li & Prevatt, 2008)。而我国人们普遍认为,学生所接受的高中教育水平可能直接影响了他们未来可能接受的高等教育水平,并进而影响他们的职业选择以及成年时期的生活水平(Fonseca, Yule, & Erol, 1994)。基于上述认识,我国初中青少年具有较高的焦虑症状水平也就不难理解。其次,我国青少年较高的焦虑症状水平可能与他们提升的社会认知能力有关。中国的社会化教养实践强调自我控制、情感限制和对权威人物的服从,青少年提升的社会认知能力可能使得他们对社会规范更加敏感,从而引发了他们较高水平的焦虑情绪(Chen et al., 1997; Dong et al., 1994; Xie & Leong, 2008)。

本研究还发现,中国儿童青少年的焦虑得分存在显著的性别差异,即女孩的焦虑得分显著高于男孩(强迫性神经症障碍除外),这与中西方已有的多数研究发现较为一致(Essau et al., 2008; Li et al., 2008; Muris et al., 2000; Spence, 1998; Spence et al., 2003)。尽管这一研究发现目前尚无清晰的原因可以解释。但是,有研究指出,女孩可能生来就比男孩更容易担忧或焦虑(Lewinsohn, Gotlib, Lewinsohn, Seeley, & Allen, 1998)。此外,女孩较高的焦虑症状水平可能与父母的社会化教养行为有关。例如,当女孩表现出恐惧或担忧时,父母一般会表示呵护或关心;与之相对应,当男孩表现出恐惧、担忧情绪时,父母可能会批评他们没有―男子汉‖

气概(Ginsburg & Silverman, 2000; Ollendick, Yang, Dong, Xia, & Lin, 1995)。需要指出的是,本研究还发现,较之儿童群体,青少年群体中焦虑症状的性别差异更加明显。这一发现似乎表明,个体的生活或学业压力越大,他们的焦虑症状水平越高。

4.3 与已有研究的比较

本研究假设,中国大陆社区儿童青少年群体的焦虑症状水平显著高于已有采用相同测量工具的研究所揭示的西方儿童青少年的焦虑症状水平。与这一研究假设不尽一致,跨研究比较的结果表明,中国儿童与荷兰(Muris et al., 2000)、德国(Essau et al., 2002)儿童的焦虑症状基本处于相同的水平;然而,中国青少年的焦虑症状却显著高于荷兰(Muris et al., 2000)和德国(Essau et al., 2002)青少年。这似乎表明,中国文化背景下的社会化教养实践可能对青少年施加了更大的压力,从而引发了他们较高水平的焦虑情绪。未来研究需进一步探讨中国的社会化教养实践影响青少年焦虑症状的潜在机制。

4.4 研究局限

本研究在方法上存在以下几项局限。第一,本研究被试为社区儿童青少年群体,研究结果是否可以推广应用至临床儿童青少年群体尚待研究的进一步检验;第二,本研究被试主要来源于山东省济南市,尚不清楚研究结果是否可以适用于中国其它地区的儿童青少年群体,未来研究需从中国多个地区选取具有代表性的样本验证本研究的结果;第三,本研究数据主要基于被试的自我报告。尽管多数研究普遍认为这种数据收集方式是考察儿童内隐的心理问题的重要方式(Crocetti et al., 2009; Essau et al., 2011),未来研究仍然需要采用多主题评定的方式对本研究发现做进一步验证。第四,本研究仅仅以SCARED和CDI为校标,考察了《Spence儿童焦虑量表》中文版的集中和离中效度,未来研究需综合招募临床和社区样本,考察量表的区分效度,以期揭示该量表是否可以将焦虑和非焦虑儿童区分开来。

尽管存在上述研究局限,本研究却是国内首项基于大样本社区儿童青少年群体考察SCAS在中国大陆适应性的研究。鉴于SCAS实施起来较为方便,可以作为评定中国儿童青少年具体焦虑症状的有效工具。

致谢

本研究受到中国教育部人文社会科学研究项目(11YJA190017, Wang)和山东省强化建设重点学科项目经费资助。在此,我们对所有对本研究做出贡献的老师、家长和同学表示感谢!参考文献

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-IV) (4th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Association.

Birmaher, B., Brent, D. A., Chiappetta, L., Bridge, J., Monga, S., & Baugher, M. (1999).

Psychometric properties of the screen for child anxiety related emotional disorders

(SCARED): A replication study. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 38, 1230–1236.

Bodden, D. H. M., Dirksen, C. D., & Bogels, S. M. (2008). Societal burden of clinically anxious youth referred for treatment: a cost-of-illness study. Journal of Abnormal Child Psychology, 36, 487–497.

Chen, X., Rubin, K., & Li, B. (1997). Maternal acceptance and social and school adjustment in Chinese children: A four-year longitudinal study. Merrill-Palmer Quarterly, 43, 663–681. Cheung, G. W., & Rensvold, R. B. (2002). Evaluating goodness-of-fit indexes for testing measurement invariance. Structural Equation Modeling, 9, 233–255.

Cheung, P. C., Conger, A. J., Hau, K. T., Lew, W. J. F., & Lau, S. (1992). Development of the Multi-trait Personality Inventory (MTPI): Comparison among four Chinese populations.

Journal of Personality Assessment, 59, 528–551.

Costello, E. J., Egger, H. L., & Angold, A. (2005). The developmental epidemiology of anxiety disorders: phenomenology, prevalence, and comorbidity. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 14, 631–648.

Costello, E. J., Mustillo, S., Erkanli, A., Keeler, G., & Angold, A. (2003). Prevalence and development of psychiatric disorders in childhood and adolescence. Archives of General Psychiatry, 60, 837–843.

Crocetti, E., Hale, W. W., Fermani, A., Raaijmakers, Q., & Meeus, W. (2009). Psychometric properties of the screen for child anxiety related emotional disorders (SCARED) in the general Italian adolescent population: a validation and a comparison between Italian and the Netherlands. Journal of Anxiety Disorders, 23, 824–829.

Dong, Q., Yang, B., & Ollendick T. H., (1994). Fears in Chinese children and adolescents and their relations to anxiety and depression. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 35, 351–363.

Essau, C. A., Leung, P. W. L., Conradt, J., Cheng, H., & Wong, T. (2008). Anxiety symptoms in Chinese and German adolescents: Their relationship with early learning experiences, perfectionism, and learning motivation. Depression and Anxiet y, 25, 801–810.

Essau, C. A., Muris, P., & Ederer, E. M. (2002). Reliability and validity of the Spence Chil dren’s Anxiety Scale and the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders in German

children. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 33, 1–18.

Essau, C. A., Sakano, Y., Ishikawa, S., & Sasagawa, S. (2004). Anxiety symptoms in Japanese and in German children. Behaviour Research and Therapy, 42, 601–612.

Essau, C. A., Sasagawa, S., Anastassiou-Hadjicharalambous, X., Guzmán, B. O., & Ollendick, T.

H. (2011). Psychometric properties of the Spence Child Anxiety Scale with adolescents

from five European countries. Journal of Anxiety Disorders, 25, 19–27.

Fonseca, A. C., Yule, W., & Erol, N. (1994). Cross-cultural issues. In T. H. Ollendick, N. J. King, & W. Yule (Eds.), International handbook of phobic and anxiety disorders in children and adolescents (pp. 67–84). New York, NY: Plenum Press.

Ginsburg, G. S., & Silverman, W. K. (2000). Gender role orientation and fearfulness in children with anxiety disorders. Journal of Anxiety Disorders, 14, 57–67.

Hale, W. W., Crocetti, E., Raaijmakers, Q. A. W., & Meeus, W. H. J. (2011). A meta- analysis of the cross-cultural psychometric properties of the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED). The Journal of Child Psychology and Psychiatry, 52, 80–90.

Ishikawa, S. I., Sato, H. & Sasagawa, S. (2009) Anxiety disorder symptoms in Japanese children and adolescents. Journal of Anxiety Disorders, 23, 104–111.

Kessler, R. C., Berglund, P., Demler, O., Jin, R., Merikanga, K. R., & Walters, E. E. (2005).

Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the national comorbidity survey replication. Archives of General Psychiatry, 62, 593–602.

Kovacs, M. (1992). Manual of the Children’s Depression Inventory. Toronto: Multi-Heath Systems.

Lewinsohn, P. M., Gotlib, I. H., Lewinsohn, M., Seeley, J. R., & Allen, N. B. (1998). Gender differences in anxiety disorders and anxiety symptoms in adolescents. Journal of

Abnormal Psychology, 107, 109–117.

Li, H., & Prevatt, F. (2008). Fears and related anxieties in Chinese High School students. School Psychology International, 29, 89–104.

Li, H., Ang, R. P., & Lee J. (2008). Anxieties in Mainland Chinese and Singapore Chinese

adolescents in comparison with the American norm. Journal of Adolescence, 31, 583–594. Li, J. C., Lau W., & Au T. K. (2011). Psychometric properties of the Spence Children’s Anxiety Scale in a Hong Kong Chinese community sample. Journal of Anxiety Disorders, 25, 584–591.

Lin, L. H., & Ho, Y. L. (2009). Confucian dynamism, culture and ethical changes in Chinese societies –a comparative study of China, Taiwan, and Hong Kong. The International Journal of Human Resource Management, 20, 2402–2417.

Mellon, R. C., & Moutavelis, A. G. (2007). Structure, developmental course, and correlates of children’s anxiety disorde r-related behavior in a Hellenic community sample. Journal of

Anxiety Disorders, 21, 1–21.

Meng, X. L., Rosenthal, R., & Rubin, D. B. (1992). Comparing correlated correlation coefficients.

Psychological Bulletin, 111, 172–175.

Muris, P., Loxton, H., Neumann, A., Plessis, M., King, N., & Ollendick, T. (2006). DSM-de?ned anxiety disorders symptoms in South African youths: Their assessment and relationship with perceived parental rearing behaviors. Behaviour Research and Therapy, 44, 883–896. Muris, P., Merckelbach, H., Ollendick, T., King, N., & Bogie, N. (2002). Three traditional and three new childhood anxiety questionnaires: Their reliability and validity in a normal adolescent sample. Behaviour Research and Therapy, 40, 753–772.

Muris, P., Schmidt, H., & Merckelbach, H. (2000). Correlations among two self-report questionnaires for measuring DSM-defined anxiety disorder symptoms in children: The Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders and the Spence Children’s Anxiety Scale. Personality and Individual Differences, 28, 333–346.

Muris, P., Schmidt, H., Engelbrecht, P., & Perold, M. (2002). DSM-IV-defined anxiety disorder symptoms in South African children. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 41, 1360–1368.

Ollendick, T. H. (1983). Reliability and validity of the Revised Fear Survey Schedule for Children (FSSC-R). Behaviour Research and Therapy, 21, 685–692.

Ollendick, T. H., Yang, B., Dong, Q., Xia, Y., & Lin, L. (1995). Perceptions of fear in other children and adolescents: The role of gender and friendship status. Journal of Abnormal

Child Psychology, 23, 439–452.

Reynolds, C. R., & Richmond, B. O. (1978). What I think and feel: A revised measure of children’s manifest anxiety. Journal of Abnormal Child Psychology, 6, 271–280. Silverman, W. K., & Ollendick, T. H. (2005). Evidence-based assessment of anxiety and its disorders in children and adolescents. Journal of Clinical Child and Adolescent

Psychology, 34, 380–411.

Spence, S. H. (1997). Structure of anxiety symptoms among children: a confirmatory factor-analytic study. Journal of Abnormal Psychology, 106, 280–297.

Spence, S. H. (1998). A measure of anxiety symptoms among children. Behaviour Research and Therapy, 36, 545–566.

Spence, S. H., Barrett, P. M., & Turner, C. M. (2003). Psychometric properties of the Spence Children’s Anxiety Scale with young adolescents. Journal of Anxiety Disorders, 17, 605–625.

Spielberger, C. D. (1973). Manual for the State-Trait Anxiety Inventory for Children. Palo Alto, CA: Consulting Psychologist Press.

Su, L. Y., Wang, K., Fan, F., Su, Y., & Gao X. P. (2008). Reliability and validity of the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED) in Chinese children. Journal of Anxiety Disorders, 22, 612–621.

Tortella-Feliu, M., Balle, M., Servera, M., & de la Banda, G. (2005). Psychometric properties of the Catalan version of the Spence Children’s Anxiety Scale (SCAS). Psicologia

Conductual-Revista Internacional de Psicologia Clinica y de la Salud, 13, 111–123. Wang, W., & Deng, C. (2004). Chinese version of the Spence Children’s Anxiety Scale—children version. https://www.360docs.net/doc/e43625947.html,/docs/scas-child-chinese.pdf.

Whiteside, S. P., & Brown, A. M. (2008). Exploring th e utility of the Spence Children’s Anxiety Scales parent- and child-report forms in a North American sample.Journal of Anxiety Disorders, 22, 1440–1446.

Xie, D., & Leong, F. T. L. (2008). A cross-cultural study of anxiety among Chinese and Caucasian American university students. Journal of Multicultural Counseling and Development, 36, 52–63.

Yu, D. V., & Li, X. (2000). Preliminary use of the children’s depression inventory in China.

Chinese Mental Health Journal, 14, 245–227.

15

表1 不同年龄(儿童、青少年)、性别(男、女)组的因子不变性检验结果

注: NFI = Normed Fit Index; NNFI = Non-Normed Fit Index; CFI = Non-Normed Fit Index; RMSEA = Root Mean Square Error of Approximation; RMR = Root Mean Square Residual.

模型

χ2

df p NFI NNFI CFI RMSEA RMR

跨年龄组的不变性 非限定性模型 限定性模型 5278.58 5438.04

1300 1338

<.001 <.001

.95 .95

.96 .96

.97 .97

.049 .048

.042 .047

跨性别组的不变性 非限定性模型 限定性模型

5133.64 5299.33

1300 1338

<.001 <.001

. 95 .95

.97 .97

.97 .97

.046 .046

.045 .048

表2 多组验证性因素分析的因子负荷

题项分离焦虑

C A M F 躯体伤害恐惧

C A M F

社交恐惧

C A M F

恐慌障碍

C A M F

强迫神经障碍

C A M F

广泛性焦虑

C A M F

5.要我自己一个人呆在家里,我会害怕

8.离开父母的话,我会焦虑

12. 我担心家里有人会出事

15.如果要我自己一个人睡觉,我会感到害怕

16.早上去学校的时候我很苦恼,因为我感到紧张或者说是害怕44. 如果我得离家在外过夜的话,我会感到害怕

2. 我害怕黑

18. 我害怕狗

23.我害怕去看医生或牙医

25. 我害怕待在高处或电梯里

33. 我害怕小虫子或蜘蛛

6. 要考试时我会感到害怕

7. 我害怕用公共厕所或公共浴室

9.我生怕自己在别人面前出丑

10. 我担心我的功课做得很差

29.我担心其他人如何看待我

35.我很害怕在全班同学面前讲话

13.不知为什么我会突然觉得自己好像透不过气来

21.不知为什么我会突然颤抖或发抖

28.如果我不得不乘车(如汽车或火车)旅行,我会感到害怕

30. 我害怕待在拥挤的地方(如购物中心、电影院、公共汽车、热闹的游乐场)

32. 不知为什么我会突然觉得非常害怕.66 .71 .70 .58

.56 .60 .58 .56

.45 .45 .46 .48

.59 .66 .65 .54

.33 .35 .34 .37

.61 .67 .63 .59

.70 .75 .69 .65

.36 .37 .37 .32

.43 .45 .46 .38

.52 .50 .53 .49

.51 .51 .49 .39

.51 .47 .50 .47

.40 .39 .41 .33

.73 .76 .74 .76

.62 .62 .60 .66

.69 .70 .70 .71

.45 .44 .46 .44

.62 .60 .62 .62

.57 .53 .55 .58

.40 .41 .41 .34

.35 .37 .36 .30

.67 .71 .71 .67

16

17

注: C = 儿童; A = 青少年; M = 男孩; F =女孩.

34.不知为什么我会突然感到头晕或虚弱 36. 不知为什么我的心会突然跳得很快

37.即使没有任何可怕的事情,我仍然担心会突然产生一种恐慌感 39.我害怕待在狭小、封闭的地方,比如隧道或者小房间

14.我必须不断检查自己有没有把事情做好(比如开关关好了没有,门锁好了没有)

19. 我似乎无法摆脱头脑中的一些不好或愚蠢的想法

27.我不得不去想一些特殊的想法(如数字或词语)以阻止一些不好的事情发生

40.我不得不反复做一些事情(如洗手,打扫卫生,或按固定次序摆放东西)

41.我被头脑中一些不好的或愚蠢的想法或形象所困扰 42.我不得不以恰当的方式去做某些事以阻止坏事的发生 1. 我对一些事情感到担心

3. 一遇到问题,我的胃部就有不舒服的感觉

4.我感到害怕

20. 当我遇到问题时,心会跳得很快 22.我担心不好的事情会发生在自己身上 24. 当我遇到问题时,我感到紧张不安

.62 .59 .63 .59 .65 .58 .64 .62 .68 .70 .70 .68 .49 .49 .51 .43

.37 .38 .37 .41

.70 .69 .70 .70 .45 .48 .45 .51

.29 .29 .29 .31

.76 .77 .76 .76 .47 .52 .47 .54

.56 .60 .59 .61 .43 .38 .43 .39 .55 .63 .58 .56 .64 .62 .64 .65 .68 .69 .68 .72 .66 .66 .67 .67

表3 SCAS总量表和亚量表的Cronbach’s ɑ系数

全样本儿童青少年男孩女孩

总量表

分离焦虑

躯体伤害恐惧社交恐惧

恐慌障碍

强迫冲动障碍广泛性焦虑.92

.71

.64

.75

.80

.70

.78

.92

.72

.62

.75

.79

.67

.75

.92

.71

.66

.72

.81

.72

.78

.90

.67

.60

.71

.76

.68

.74

.93

.73

.61

.76

.82

.74

.80

18

表4 SCAS与SCARED和CDI得分之间的相关

SCAS

焦虑总分分离焦虑躯体伤害恐惧社交恐惧恐慌障碍强迫神经障碍广泛性焦虑SCARED

焦虑总分

分离焦虑

社交恐怖

躯体化/恐慌障碍学校恐怖

广泛性焦虑

CDI

抑郁总分.82

.66

.56

.72

.46

.71

.53

.63

.71

.40

.48

.31

.48

.33

.46

.44

.35

.37

.22

.34

.26

.65

.45

.52

.51

.40

.61

.48

.72

.49

.44

.73

.44

.60

.53

.52

.41

.35

.44

.28

.48

.30

.71

.48

.46

.67

.42

.65

.49

注:所有的相关均在0.001水平上显著。

19

表5 不同年龄、性别组焦虑总分和具体焦虑症状得分的比较(M ± SD)

儿童

男孩女孩Cohen’s d

青少年

男孩女孩Cohen’s d

性别组

男孩女孩Cohen’s d F

年龄组

儿童青少年Cohen’s d F

分离焦虑躯体伤害社交恐惧恐慌障碍强迫障碍广泛性焦虑焦虑总分

3.07±3.03

2.80±2.67

3.48±3.24

2.21±

3.17

4.23±3.32

3.36±2.97

19.14±13.94

4.04±3.57

4.37±3.21

4.39±3.56

3.29±

4.06

4.00±3.34

3.83±3.18

23.92±16.77

0.293

0.532

0.268

0.297

0.069

0.201

0.310

2.63±2.51

2.40±2.53

4.55±3.04

2.82±

3.31

5.27±3.49

4.42±3.00

22.10±13.44

4.44±3.15

5.01±3.15

6.12±3.30

4.53±4.23

5.25±3.51

5.77±3.23

31.12±16.30

0.636

0.914

0.495

0.450

0.006

0.433

0.604

2.87±2.81

2.62±2.61

3.97±3.20

2.49±

3.25

4.70±3.44

3.84±3.03

20.49±13.79

4.23±3.38

4.68±3.19

5.23±3.54

3.89±

4.19

4.61±3.47

4.77±3.34

27.40±16.93

0.438

0.707

0.374

0.373

0.026

0.292

0.448

93.58***

242.23***

66.34***

66.05***

0.60

40.34***

96.59***

3.53±3.34

3.55±3.04

3.91±3.43

2.73±

3.66

4.12±3.33

3.58±3.08

21.43±15.54

3.55±2.99

3.73±3.14

5.35±3.27

3.69±3.90

5.26±3.50

5.11±3.18

26.68±15.62

0.006

0.058

0.430

0.254

0.334

0.489

0.335

0.02

0.83

84.61***

28.84***

53.03***

110.44***

52.33***

20

综合防控儿童青少年近视实施方案最新版本

附件 综合防控儿童青少年近视实施方案 (征求意见稿) 儿童青少年是祖国的未来和民族的希望。近年来,由于手机、电脑等带电子屏幕产品(以下简称电子产品)的普及,中小学生课内外负担加重等因素,我国儿童青少年近视率居高不下、不断攀升,近视低龄化、重度化日益严重,已成为一个关系国家和民族未来的大问题。防控近视需要政府、学校、医疗卫生机构、家庭、学生等各方面共同努力,需要全社会行动起来,共同呵护好孩子的眼睛。根据党中央、国务院部署,为综合防控儿童青少年近视,现提出以下实施方案。 一、目标 到2023年,力争实现全国儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上,近视高发省份每年降低1个百分点以上。 到2030年,实现全国儿童青少年新发近视率明显下降,儿童青少年视力健康整体水平显著提升,6岁儿童近视率控制在3%左右,小学生近视率下降到38%以下,初中生近视

率下降到60%以下,高中生近视率下降到70%以下,国家学生体质健康标准达标优秀率达25%以上。 二、各相关方面的行动 (一)家庭 家庭对孩子的成长至关重要。家长应当了解科学用眼护眼知识,以身作则,带动和帮助孩子养成良好用眼习惯。0—6岁是孩子视觉发育的关键期,家长应当重视孩子早期视力保护。 增加户外活动和锻炼。让孩子到户外阳光下度过更多时间,能够有效预防和控制近视。要营造良好的家庭体育运动氛围,积极引导孩子进行户外活动或体育锻炼,使其每天接触自然光的时间达60分钟以上,已患近视的孩子应进一步增加户外活动时间,延缓近视发展。鼓励支持孩子参加体育冬夏令营等各种形式的体育活动,掌握1―2项体育运动技能,引导孩子养成终身锻炼习惯。督促孩子认真完成寒暑假体育家庭作业。 控制电子产品使用。家长陪伴孩子时尽量减少使用电子产品。有意识地控制孩子特别是学龄前儿童使用电子产品,单次不宜超过15分钟,每天累计不宜超过1小时,避免孩子学习和娱乐活动过多使用电子产品。 减轻课外学习负担。配合学校切实减轻孩子负担,根据

革命传统关爱青少年成长的事迹材料

革命传统关爱青少年成长的事迹材料 校外辅导员宣讲革命传统、关爱青少年成长的事迹材料我是滨湖区育红小学的一名普通教师,今天我要向大家讲述吴老多年来坚持宣讲革命传统、关爱青少年成长的感人事迹。 “育红小学所有少先队员们,我祝你们六一儿童节快乐。希望你们在此佳节之际不忘历史,好好学习……”如此亲切的话语,如此熟悉的音调,都来自于一位可敬又可亲的“他”。 一位经常被小朋友挂在嘴边念叨的“吴爷爷”;一位将宣扬革命传统思想为己任、带领着一批又一批红领巾走进那 “红色之旅”的老人;一位有着坚定无产阶级革命信念的老战士。他是谁?他就是79岁的新四军老战士、离休干部吴成。 55年,对于历史来说,只是短暂的瞬间,然而,对于一个人 来说,却意味着最宝贵的青春年华。从风华正茂的青年到白发苍苍的老年,吴老用他的一生向党倾述着爱国爱党的忠诚;他 高举着“红色火炬”,将孩子们带进了烽烟四起的战争年代, 将“红色之根”深深植根于一代又一代人的心中。在与孩子 们的接触中,有的孩子经常对他说,觉得同学们对红军的历 史、党的历史知道的太少,让吴老多讲一些故事给他们听。就是这样一句话,吴老把它化成了动力。55年,风里来,雨里去, 向孩子们进行了5000多场讲座,参与人数更是达到了上百万人。55年,用他仅剩的左臂艰难的撰写了十几万字的文稿,他说,他用他的左手一小时能写400余字,那么,让我们为他算算,那十几万字的文稿,花费了吴老多少个小时,多少个日夜啊。 当很多人只在为提高自己的生活质量而努力时,我们的吴老却致力于这样一份没有一丝回报的工作;当人们在享受着亲情友情之时,他却那么的沉醉于孩子们中间;当人们休息闲暇之时,他却乐而不疲奔波于一所又一所的学校。一年又一年,就这样,吴叔叔变成了吴伯伯,又变成了现在“给我们讲故事的吴爷

学龄儿童与青少年能量及宏量营养素的需要

https://www.360docs.net/doc/e43625947.html,/vb/ 学龄儿童与青少年能量及宏量营养素的需要https://www.360docs.net/doc/e43625947.html,/vb/ 能量的需要 生长发育中儿童少年的能量处于正平衡状态。能量的来源分别为,碳水化合物55% ~65%,脂肪25%~30%,蛋白质12%—1 4%。 宏量营养素的需要 (一)蛋白质 蛋白质提供的能量应占膳食总能量的12%~14%。动物性食物蛋白质含量丰富氨基酸构成好,如肉类为17%~20%,蛋类为13%~15%,奶类约为3%,植物性食物中大豆是优质蛋白质的来源,含量高达35%-40%,谷类含5%~10%,利用率较低。 (二)脂类 儿童期脂肪适宜摄人量以占总能量的25%~30%为宜。少年时期是生长发育的高峰期,能量的需要也达到了高峰,因此一般不过度限制儿童少年膳食脂肪摄人。但脂肪摄人量过多将增加肥胖及成年后心血管疾病、高血压和某些癌症发生的危险性,脂肪适宜摄人量为占总能量的25%-30%。其中饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸的比例为<1:1:1,n--6和n--3多不饱和脂肪酸的比例为(4~6):1。在脂肪种类的选择上要注意选择含必需脂肪酸的植物油。 (三)碳水化合物 长期以来,碳水化合物一直是人类膳食中提供能量的主要来源,与蛋白质和脂肪相比,碳水化合物是更容易被机体利用的能量。 学龄前儿童致青少年膳食中碳水化合物适宜摄入量占总能量的55%~65%为宜。目前我国居民膳食中碳水化合物的主要来源是谷类和薯类,水果蔬菜也有一定量的碳水化合物,因此,保证适量碳水化合物摄人,不仅可以避免脂肪的过度摄入,同时谷类和薯类以及水果蔬菜摄人会增强膳食纤维及具有健康效用低聚糖。对预防肥胖及心血管疾病都有重要意义。但应注意避免摄入过多的食用糖,特别是含糖饮料。 维生素b: https://www.360docs.net/doc/e43625947.html,/vb/ https://www.360docs.net/doc/e43625947.html,/vb/

健康学龄前儿童营养膳食的计划

健康学龄前儿童营养膳食的计划 一、学龄前儿童膳食指南: 食物多样,合理搭配 制定合理膳食制度,“三餐两点” 培养健康的饮食习惯,不挑食不偏食少零食、细嚼慢咽等; 膳食清淡少盐,正确选择零食,少吃糖及喝含糖高的饮料; 每天饮奶,常吃大豆及其制品; 蔬菜水果供给量每日150-200克; 每周一次海产品(碘、锌); 选用植物油(大豆、调和油) 吃清洁卫生、未变质的食物。 《中国居民膳食营养素参考摄入量》推荐3- 6岁学龄前儿童总能量供给范围是1300—1700Kcal/日,其中男孩稍高于女孩。 二、学龄前儿童的膳食安排 (一)学龄前儿童膳食制度 学龄前儿童宜采用三餐两点制供给食物,3岁儿童可用三餐三点制。 8:00~8:30早餐,约占1日能量和营养素的30%,

11:30~12:00点午餐,约供给1日能量和营养素的40%(含3点的午点), 18:00点的晚餐,约占1日能量和营养素的30%(含晚上8点的少量水果或牛奶)。 (二)膳食安排 家庭作为整体,父母每天至少有1次与孩子一起进餐。让孩子自己吃,保持孩子进餐的兴趣,提高食欲。进餐应该愉快,尽量减少 争论。进餐前可喝少量的果汁或汤以开胃。正餐的进餐时间不要超过30min。 学龄前儿童膳食烹调:学龄前儿童的膳食需单独制作。烹调方法多采用蒸、煮、炖等,软饭逐渐转变成普通米饭、面条、及糕点。并尽量注意色香味的搭配。 (三)限制的食物 1、高脂食品:如炸土豆片,高糖和高油的风味小吃和点心应加以限制。限制孩子对黄油和人造黄油等脂肪的摄入。 2、别让甜食把孩子的胃塞满,要让孩子尽可能多吃健康营养的食物。 3、限制盐及调味品。 (四)坚持平衡膳食的原则 多样食物合理搭配专门烹调,易于消化 制定合理膳食制度培养健康的饮食习惯

学龄儿童与青少年的营养需要

学龄儿童与青少年的营养需要 由于儿童少年体内合成代谢旺盛,以适应生长发育的需要,所需要的能量和各种营养素的量相对比成人高,尤其是能量、蛋白质、脂类、钙、锌和铁等营养素。同年龄男生和女生在儿童时期对营养素需要的差别很小,从青春期生长开始,男生和女生的营养需要出现较大的差异。 一、能量 生长发育中儿童少年的能量处于正平衡状态。各年龄组能量推荐摄人量列于表3。能量的来源分别为,碳水化合物55%~65%,脂肪25%~30%,蛋白质12%~14%。 二、宏量营养素 (一)蛋白质 儿童少年膳食蛋白质推荐摄人量列于表3-4-2。蛋白质提供的能量应占膳食总能量的12%~14%。动物性食物蛋白质含量丰富氨基酸构成好,如肉类为17%~20%,蛋类为13%~15%,奶类约为3%,植物性食物中大豆是优质蛋白质的来源,含量高达35%~40%,谷类含5%~10%,利用率较低。 (二)脂类 儿童期脂肪适宜摄人量以占总能量的25%~30%为宜。少年时期是生长发育的高Ⅱ嗥期,能量的需要也达到了高峰,因此一般不过度限制儿童少年膳食脂肪摄人。但脂肪摄人量过多将增加肥胖及成年后心血管疾病、高血压和某些癌症发生的危险性,脂肪适宜摄人量为占总能量的25%~30%。其中饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸的比例为1:l:1,n-6 和n-3 多不饱和脂肪酸的比例为(4~6):1。在脂肪种类的选择上要注意选择含必需脂肪酸的植物油。 (三)碳水化合物 长期以来,碳水化合物一直是人类膳食中提供能量的主要来源,与蛋白质和脂肪相比,碳水化合物是更容易被机体利用的能量。学龄前儿童致青少年膳食中碳水化合物适宜摄入量占总能量的55%~65%为宜。目前我国居民膳食中碳水化合物的主要来源是谷类和薯类,水果蔬菜也有一定量的碳水化合物,因此,

关爱青少年儿童项目申请

******服务群众活动专项经费 项目申请书 项目编号: 项目名称:*****阳光空间项目 申报单位:*****关爱青少年儿童服务中心 填表日期:2018年*月**日

项目审批表

项目方案书 (一)项目的意义和必要性 随着经济的飞速发展,多数人的物质生活水平都有了明显提高,但仍然有一部分居民由于下岗失业、离异、重大疾病等导致物质空虚、生活困难。这部分群体由于生活困难导致社会交往少、心里自卑、精神匮乏,甚至被边缘化。在当前全面建成小康社会的关键时期,这些困难群体的生存现状令人担忧。 *****属于榆阳区上郡路街道,地处城乡结合部,现有外来人口2777户,8399人,外来人口成为社区的一个重要群体,包含青少年儿童615人,其中困境儿童184人。困境儿童较难融入到新的社区生活,父母多为外出务工人员,亲职能力不足,缺乏对子女的有效监护和教育,孩子安全意识自我保护技能不足。同时来自社会、学校、家庭等方面的压力较大,孩子不知如何缓解释放内心压力,以致亲子关系、师生关系紧张。长期积累,严重时会导致孩子选择逃学、离家出走,甚至自杀或杀人。关爱这些群体,通过提供多样化的、有针对性

的服务活动,改善他们的学习现状、提高心理解码能力及安全意识和技能显得尤为迫切。 (二)项目的可行性、创新性和示范性 1、可行性:项目可行性主要体现在社区困难青少年儿童服务的需求大而且服务对象明确,体现了项目的现实意义。而且项目是根据困难青少年儿童学习、心理、安全方面的需求的基本原理设计策划,使得项目具有一定的专业理论基础。而且执行团队的服务经验与专业素养为项目的执行提供了最有力的保障。 2、创新性:持续广泛动员社会各界爱心组织、专业人士等积极互助,通过课业辅导、心理疏导、安全教育,满足他们的多方面需求,使青少年儿童快速融入社区生活,感受到社区的温暖。结合当前现实社会问题,把青少年心理健康、安全教育作为重要服务内容,促进和谐社区构建是本项目最大的创新。项目通过建立常态化的社区帮扶服务模式,旨在通过各类活动让困难家庭青少年儿童 顺利完成学业,身心健康,幸福快乐成长。 3、示范性:无论是项目的服务手法与服务内容,还是项目设计的意义与理念,具有为民服务的普遍性与可参考性,是我国城市社区青少年儿童服务的一种探索,具有一定的示范性。 (三)项目方案 1、实施地域、受益对象及数量、需求评估、所需金额 ①实施地域:本项目实施区域为榆林市榆阳区上郡路街道*****,其中服务对象主要是*****外来人口等困难群体的子女。项目实施办公场所设立在*****四社联动活动室。 ②受益对象及数量: 受益对象为20户*****需要帮助的困难家庭的学龄青少年儿童。

学龄前儿童的营养需要及参考摄入量

学龄前儿童的营养需要及参考摄入量 一、能量 3~6 岁儿童基础代谢耗能每Et 每公斤体重约104kJ(44kcal)。基础代谢的能量消耗约为总能量消耗的60%。3~6 岁较婴儿期生长减缓,能量需要相对减少,约每日2l~63kJ(5~15kcal)/kg。好动小儿的需要比安静小儿需要可能高3~4 倍,一般而言,为每日84—12610(20~30kcal)/kg。一般而言,学龄前儿童食物生热效应的能量消耗约为总能量的5%。 考虑到基础代谢耗能、活动耗能可能降低,加上流行病学证实,儿童肥胖发生率的增加,儿童总的能量需要估计量可能较以往有所下降。2000 年《中国居民膳食营养素参考摄入量》推荐3~6 岁学龄前儿童总能量供给范围是5439~7113kJ/d(1300~1700kcal/d),其中男孩稍高于女孩。 学龄前儿童能量的营养素来源与 1 岁以内稍有不同,即脂肪提供的能量相对减少,由 1 岁时占总能量的35%~40%逐渐减少,至7 岁时,占总能量比为25%。30%。蛋白质提供的能量为14%一15%,碳水化合物供能比为50%~60%。 二、宏量营养素 (一)蛋白质 1.蛋白质和氨基酸需要量学龄前儿童生长发育每增加1 kg 体重约需160g 的蛋白质积累。学龄前儿童摄入蛋白质的最主要的目的是满足细胞、组织的增长,因此,对蛋白质的质量,尤其是必需氨基酸的种类和数量有一定的要求。一般而言,儿童必需氨基酸需要量占总氨基酸需要的36%。1985 年,FAO/WHO 提出每日每千克体重氨基酸需要量的估计值,以 2 岁幼儿为例,异亮氨酸31mg、亮氨酸73mg、赖氨酸64mg、蛋氨酸+ 胱氨酸27mg、苯丙氨酸+酪氨酸69mg、苏氨酸37mg、色氨酸12.5mg、缬氨酸38mg。 2.蛋白质缺乏儿童蛋白质营养不良,不仅影pI~JL 童的体格和智力发育,也使免疫力低下,患病率增加。典型的蛋白质营养不良包括以水肿为特征的蛋白质营养不良(kwashiorkor)和以干瘦为特征的混合型蛋白质-能量营养不良(marasmus)。前者主要临床表现为全身水肿、虚弱、表情淡漠、生长迟缓头发

中国儿童少年营养与健康报告

中国儿童少年营养与健康报告2017年 《报告》称,我国目前有中小学校万所,在校学生亿人,具备资质的学校食堂有万家,有亿名中小学生在学校食堂吃饭。 “通过学校集中提供营养餐等方式,对我国学生营养改善起到了很大作用。”《报告》的主要撰写人之一、中国学生营养与健康促进会理事胡承康说,以全国农村义务教育学生营养改善计划为例,全国共有29个省份(京、津、鲁单独开展了学生供餐项目)590个县实施了营养改善计划,覆盖学校万所,受益学生总数达到3600多万人。“也就是说,目前在中央和地方资助下,近1/4义务教育阶段学生每天吃上了一顿政府补助并营养基本合理的校园餐。”胡承康说。 中国疾病预防控制中心一项连续4年的调查表明,实施农村营养改善计划的试点地区,学生身高和体重增长明显高于全国农村增长速度。与2012年相比,2015年男女生平均身高分别增长了厘米和厘米,体重平均分别增加了公斤和公斤,高于全国农村平均增长速度。 尚缺营养的营养餐 学生的校园餐都吃些啥?《报告》指出,在学校食堂供应模式中,乡镇学校以“1份主食+2菜1汤”较为普遍,大中城市和经济发达地区则以“1份主食+2菜1汤1果”或“1份主食+3菜1汤1果”为主要供应模式,而部分农村中小学校则以“1份主食+1菜1汤”或“1份主食+2菜(一荤一素)”的供应模式较为常见。 胡承康坦言,虽然学校食堂供应的营养餐在一定程度上改善了我国青少年,尤其是农村偏远地区儿童的营养状况,但也面临一些问题。首先,食物单调种类偏少,与《中国学龄儿童膳食指南》、《儿童膳食宝塔》的要求存在一定差距,尤其是“1份主食+1菜1汤”的供餐模式问题更为凸显;其次,很少见到丰富多样的主食,未能在米饭中搭配适量的杂粮,以弥补菜肴中矿物质和维生素的短缺。

儿童关爱活动方案

4.1.4 儿童关爱活动方案 4.1.4.1 活动背景: 在中国农村有这样一个群体:他们的父母为了生计外出打工,为国家 经济发展和社会稳定作贡献,但是作为子女的他们却被留在了农村家 里,一年难得跟父母见次面。同样在内地城市也有这么一批儿童,他 们的父母双双在外奔波,生理和心理正在成长需要父疼母爱的他们集 中起来就变成了一个特殊的弱势群体———留守儿童。根据权威调查, 中国农村目前“留守儿童”数量超过了5800万人。57.2%的留守儿童 是父母一方外出,42.8%的留守儿童是父母同时外出。留守儿童中的 79.7%由爷爷、奶奶或外公、外婆抚养,13%的孩子被托付给亲戚、朋 友,7.3%为不确定或无人监护。 调查显示,由于父母均外出打工,与留守儿童聚少离多,远远不能尽 其作为监护人的义务。而占绝对大比例的隔代教育又有诸多不尽人意 之处,这种状况容易导致留守儿童“亲情饥渴”,心理健康、性格等方 面出现偏差,学习受到影响。主要表现在内心封闭、情感冷漠、自卑 懦弱、行为孤僻、缺乏爱心和交流的主动性,还有的脾气暴躁、冲动 易怒,常常将无端小事升级为打架斗殴。由于“留守儿童”特殊的生 活和教育环境,由此引发的生活、教育、情感、心理等一系列问题日 益凸显。 随着农村外出务工人员的增多,农村“留守儿童”问题已成为当前基础 教育的一个重要问题。“留守儿童”缺少父母的爱,在对他们的管教上 很容易出现“三多”和“三缺”问题:隔代监护多溺爱、寄养监护多偏 爱、无人监护多失爱;生活上缺人照应、行为上缺人管教、学习上缺人 辅导。“留守儿童”问题成了为基础教育和社会存在的一个大问题。 以上分析尽管不尽全面,但是足以引起社会、家庭、学校的重视。就有 这样一个组织走进了“留守儿童”这个弱势群体,她就是红十字会。“留 守儿童”问题深深地牵动着红十字的心。红十字以发扬人道主义精神 和保护人的生命和健康为宗旨,以最易受损集体为服务对象,开展各

关爱青少年心理健康不容忽视

关爱青少年心理健康不容忽视 13岁的小蕊在长沙某中学就读,12月22日下午三点左右,她离开了家,家人寻找一夜未果。没想到第二天接到警察的电话,说孩子从30楼坠下身亡。家人介绍,小蕊平时性格开朗,是班干部,喜欢表演的她,还主持各类活动。而小蕊的突然坠楼,家人怀疑与她遭遇的一件事有关:“同学说掉了钱,老师带着同学调监控,在监控里看见侄女(小蕊)翻过同学衣服”。当时老师并没有公开点名,但奇怪的是,消息还是传开,聊天群里、同学之间也开始讨论起了小蕊。周五下午,小蕊将身上的零花钱买了各种零食放在弟弟的房间门口,趁家人不注意,突然出门,一夜未归。第二天便发现了她的尸体和身上的纸条,她在纸条上写道:如果哪位好心人发现了跳楼的我,请帮我打下面的电话。目前警方已介入调查,并初步排除他杀。 事情导致如此悲痛的后果一出不得不引起人们的反思。青少年心理健康的问题,青少年刚刚开始建立自我意识的特殊阶段,对自尊心等心理认识特别敏感,一旦发生这些心理影响,对一个心理还不健全的青少年来说是一件打击非常大的事情。网友孩子的心理是十分敏感的导致她走向绝路的不是别的,是周围人的猜疑。从一些细节可以看出小女孩很懂事,最后会跳楼,引人深思啊,学校应该重视对孩子的教育,这样的猜疑心理如果不加以制止这只会成为悲剧的开始。

部分网友也也建议就是孩子错了也应当用合适的方法处理,帮忙孩子度过心理危机。一网友说:如果是一点点钱。我觉得最好的办法不是老师带着丢钱的同学去看录像,而是老师一个人去看录像,不管这个女孩有没有拿,老师可以借口通过录像找到钱了,先给丢钱的同学,事后再通过上课或者课外加强道德素质教育(不是针对一个人),毕竟教育者要讲究合理的方式,只能说这个老师的情商不够高。 孩子已经跳楼,但是很多的网友回忆年少时光也遇到这样的心理危机,始终不能忘记。可见正确引导青少年度过这样的心理危机是学校家庭不可忽视的问题。

儿童青少年营养与健康知识公益科普社区行

一、转变观念提高认识 每当天气或季节变化的时候,我们发现医院前来就诊的孩子是络绎不绝,输液室里更是人满为患。这些生病的患儿大多为感冒、发热、上呼吸道感染和反复性肺炎等病症,许多孩子更是医院里的常客,三天两头感冒和出现发热症状。问其究竟原因,专家解释为天气变化而引起的季节性感冒,而许多家长则停留在孩子小、容易生毛病的传统健康观念认识中。 我们且不论专家解释和家长的观念是否正确。但有一个实事我们不能忽略;为什么您的孩子就容易感冒生病?而其它绝大多数孩子依然健康。所以,如果我们过分强调外界原因,不从孩子体质营养状况入手,或者依然用传统观念看待孩子健康问题,势必影响正确判断孩子疾病的起因,使孩子健康永远摆脱不了感冒疾病的困扰,从而影响孩子正常的生长发育。 二、营养与健康的关系 儿童青少年钙铁锌摄入不足,引发各种疾病是发展中国家普遍存在的公共卫生问题。在我国由于钙铁锌微量元素摄入不足,引起免疫力低下,易感冒、发热、上消化道感染和反复性肺炎等疾病,已成为影响我国儿童青少年健康的主要营养缺乏病。科学研究表明,免疫力低下儿童青少年,一般血红蛋白值水平偏低,均在不同程度上存在着中度铁缺乏或缺铁性贫血现象。研究报告还显示,这些铁缺乏或缺铁性贫血患儿体内,还常常存在免疫蛋白合成不足和钙锌等其它微量缺乏现象。 临床研究证明,当人体缺乏铁时,淋巴细胞和中性粒细胞异常,T淋巴细胞就会减少,使人体对感染的敏感增加。人体缺乏钙锌时,就会出现包括免疫蛋白在内的蛋白合成障碍,细胞组织代谢受阻,造成人体免疫功能明显低下,对细菌和病毒的易感性增加。因此,儿童青少年缺乏钙铁锌微量元素就会影响人体免疫功能正常,容易造成感冒、发热、上呼吸道感染和反复性肺炎病症发生,严重危害儿童正常的生长和身体健康。 ●钙摄入量调查 2002年中国居民营养与健康状况调查结果显示,2-18岁儿童青少年的钙摄入量仅达到适宜摄入量的35.1%,虽然城市儿童(41.0%)高于农村(33.2%),但是与推荐量仍然相距较大。这里需要特别强调说明,中国营养家学会制定《中国居民膳食营养素参考推荐摄入量》RDA标准,是指导居民每日各种营养素最低摄入量标准,各类人群只有达到推荐量标准,才能保证正常的生长发育和健康需要。

学校关爱农村青少年儿童

一、对学生进行传统文化教育 1.每天利用晨会时间,诵读《弟子规》。 2.每个月开展一次以“孝德”为主题的班会。 3.每学期组织一次以“学会感恩,孝敬父母”为主题的演讲比赛和征文活动。 4.充分利用班级文化墙,宣传“感恩父母,践行孝道”的传统文化思想。 二、关爱留守儿童,让学生健康成长。 据统计,学校共有28名同学的父母均外出务工,有98名同学的父亲或母亲一方外出务工,像这样的留守儿童,平常都跟爷爷奶奶或姥姥姥爷生活在一起。针对这一情况,学校制定了关爱留守儿童,让学生健康成长的方案: 首先,班主任要从小事上、细节上多关心他们。时刻关注他们的思想变化,做到及时沟通。 其次,关注留守儿童的心理健康,外出务工父母无暇顾及孩子,孩子感情上得不到交流,得不到正确的引导和帮助。这就需要老师及时的发现和沟通,帮助他们健康的成长。 再次,加强对留守学生思想品德教育,增强学生法制观念。大多数留守儿童由于缺少父母的监管,自制力差,脾气暴躁,往往因为一点小事与同学打架,甚至动用刀子等器具,严重影响了其他学生的安全,造成极坏影响。 最后,关注学生的学习兴趣与学习质量。留守儿童许多是由他们

的奶奶、外婆等隔代亲属来抚养的,而农村这样的老人文盲率超过70%,他们无法对孩子进行辅导,也很难与孩子进行思想交流,缺少及时的学业辅导与心理沟通。学校开展一帮一活动,或给他们开小灶,真正体会到了班级的温暖和学习的乐趣。 三、将鸡冠山烈士陵园作为教育基地。 为了更好地关爱青少年儿童,结合本地的教育资源,学校特将鸡冠山烈士陵园作为关爱青少年的教育基地,每年的清明节,都组织师生祭扫烈士墓,缅怀革命先烈,从而对学生进行爱国主义教育。 2015年,为了美化烈士陵园的环境,学校花钱购买树苗200余株,花苗500余株,带领全校500名学生植树种花,让学生在劳动中体会传统文化的魅力。 四、社会各界对青少年儿童的关爱。 2014年,沈阳东北育才学校与我校结成了手拉手友好单位。并给我校的贫困儿童捐赠了学生用品、图书等。同时还走访了三个特困家庭,送去了米、面和油。 同年,沈阳国美电器集团斥资50万元,为学校铺设了塑胶跑道,让山村的孩子也能享受到如城市孩子一样的待遇。给青少年儿童的发展提供了一个优美的环境。 2015年6月,东北信息产业园董事长杨方乐先生经过对我校实地考察后,当即表示资助学校10万元用于维修宿舍,这大大改善了学生的住宿环境,为孩子们的健康成长提供了有力的后勤保障。

有关教育关爱少年儿童的领导讲话

有关教育关爱少年儿童的领导讲话 篇一:关爱留守儿童讲话稿 关爱留守儿童发言稿 留守儿童就像一棵长在不起眼角落的小树苗,需要我们更加精心去呵护才能茁壮成长。我认为可以从以下几个方面加强对留守学生的关爱和教育,个人拙见,仅供大家参考。 一、以现代通讯方式为媒介,建好留守儿童与父母的的“连心桥”。现代通讯方式:即手机、固定电话、网络等,通过这些方式建立留守孩子和父母的沟通桥梁,让孩子感觉父母就在自己身边,感觉自己和其他非留守孩子是一样的。一是教师要定期联系留守儿童家长,告知其孩子近期的学习情况、身体状况等,家长要在老师反映情况后,积极主动联系“代理家长”,告知其一些需要注意的地方,或直接与孩子进行交谈,密切感情。二是要充分发挥留守儿童结对帮扶人员的作用,要经常性的与留守儿童家长联系,由于是“一对一”帮扶,帮扶人员完全可以创造条件,让留守儿童与父母多交流,倾诉感情;有条件的还可以组织留守儿童与父母通过网络进行视频通话,更加直观生动的与父母沟通、交流。进一步缓解留守儿童对父母的思念之情,转变他们的“特殊”观念 二、以学校教育为主导,掌好正确引导留守儿童前进的“方向舵”。学校教育一直以来都是孩子健康成长的关键一环,起着绝对主导作用。

一是学校老师要成为“关爱留守儿童”楷模,建立留守儿童档案。在日常生活中,老师要对“留守儿童”给予更多的关爱,关心他们的饮食起居和安危冷暖;在学习教育上,更要高度重视“留守儿童”的思想道德建设,帮助他们树立正确的是非观、人生观、价值观。要切实负起责任,做他们生活上的知情人、学习上的引路人、成长中的保护人。二是加强对“代理家长(:有关教育关爱少年儿童的领导讲话)”和“结对帮扶人员”的培训,让“第二家长”懂得照顾孩子的知识,学好教育孩子的方法,掌握培养孩子的本领,让他们用爱去温暖留守儿童的心。 三、以留守儿童之家为基座,撑起呵护留守儿童健康成长的 “保护伞”。留守儿童最容易感觉亲情缺失的时间是周末和节假日,没有老师的监督,同学的陪伴,家长的关爱,他们极容易迷失自己,因此要动员社会的力量给予他们更多的关爱。一是充分发挥村级组织活动场所功能,在各村建立“留守儿童之家”,由村党支部领导组织,代理家长和村小老师直接负责,结合各村的农家书屋,开展一些集娱乐和教育为一体的活动,使留守儿童有地方活动、娱乐,改变单调的生活;二是建立关爱留守儿童志愿者队伍,组织开展“一帮一”“手牵手”帮扶活动,动员社会各界热心人士加入到关爱留守儿童行动中来,特别是党员干部、大学生志愿者,组织他们深入留守儿童家庭开展帮扶活动,使留守儿童“心有人爱,身有人护,难有人帮”;三是鼓励社会力量创办留守儿童之家、留守儿童托管托教中心等社会服务机构,为留守儿童提供看护、学习、教育、生活、安全、兴趣等服务,引导这些孩子参加有益身心健康的活动;四是建立应急联系机制。建立“留

青少年的营养与健康

青少年地营养与健康 青少年时期是长身体、长知识地黄金时期,营养是保证正常生长发育和成熟地物质基础,从十二三岁到十七八岁是一个人生长发育地飞跃时期,身体内分泌活跃,代谢旺盛,活泼好动.大、小肌群及各组织器官也不断增大,体态也随之急骤变化.据一些资料表明,到岁,体重平均约要增加千克,身高平均增加厘米左右,有地人还要更多些.要适应并满足这种增长地需要,使身体健康,主要取决于各种营养素地供给是否充足,搭配是否合理,以保证他们健康地发育成长. 青少年地营养需要量是一个复杂地问题与成年人地最大不同之处在于,其能量和营养素地供给量在满足基本生理需要地同时,还需满足生长发育地需要,其中包括身体和智力两方面成长地需要.他们地生理状况经常变化,活动量大,个体差异也较大,女孩发育比男孩早年,生长类型也不相同.如果在饮食方面不注意他们地特殊情况和需要,就会直接影响或阻碍他们地正常生长发育,甚至患营养缺乏病,体型和容貌都会受到损害.而这种损害不是一朝一夕能够修复地,有地可能会影响终生.比方说,在膳食中蛋白质、热量,钙长期不足时,就会造成四肢发育不全,身材瘦小,头发枯黄稀疏;缺乏维生素,则皮肤粗糙,毛囊角化;其它几种维生素,如核黄素()、尼克酸()、、等对皮肤都有保护作用,摄取不足也会引起各种皮肤症状.钾、钠、钙、镁、磷、氟、氯、碘、锌、铜、铁、锰、硒、钴、钼等矿物质人体地需要量及小,以毫克或微克计,但却不可少,而摄入多了又会使人中毒.如缺铁会引起贫血,面色苍白;缺锌会阻碍青春期地发育,导致身材矮小,性发育迟缓;氟摄入不足则牙不坚固,易患龋齿,摄入太多,牙又失去光泽,得“斑釉质”病,严重地还会使骨骼硬化、变形,等等.在复习考试期间应主要补充大脑因消耗增加地营养素如碳水化合物、维生素、族维生素以及铁,才能让大脑更好地发挥. 造成营养失衡地主要原因是食物供给不足,不良地饮食习惯、滥用滋补品、缺乏体育锻炼.在现实生活中,现在很多家庭只有一个孩子,唯一地宝贝成为家

《关爱青少年儿童身心健康》

主题:《关爱青少年儿童身心健康》 六一临近,“祖国的花朵”即将迎来属于他们的这个无忧无虑的节日。但是近期多次发生的幼儿园虐童事件却让人触目惊心。平阳腾蛟一幼儿园的老师用打火机烫伤4名孩子事件;幼儿园老师用紫外线照射惩戒孩子;7岁女孩小潇然被继母虐待致死”;10岁女儿熟睡中遭继母勒死;女班长宿舍遭同学围殴抄水果刀将同学捅死;…….一系列的新闻愈来愈刺激着公众的神经。这些恶性事件表明:组建高素质的幼师及中学教师队伍,加强青少年儿童教育的投入和监管,完善青少年儿童教育的整体保障,已经成为当下刻不容缓的大问题。“祖国的花朵”谁来保护,网络上问题一个接一个。 有专家指出:“现在年轻幼师的不稳定因素太多。首先,她们在面对孩子时不能很好地控制自己的情绪;而且由于她们自己没有孩子,还不知道如何去爱孩子。所以当孩子不听话时,她们会利用可以利用的一切办法让他们听话,这其中也包括体罚。再者,他们所处的环境在心理上不能给他们舒适感,而且有时候面临的困境可能造成他们的自卑感,他们亟需做些什么来证明自己,树立自己的绝对权威。于是,他们把目标锁定在孩子身上,当孩子没办法回应的时候,悲剧就发生了。”而对于社会上“后妈”问题,早已成为大家关注的热点问题。但是缺乏法律意识的母亲们一个又一个的触犯法律,走进了监狱的大门。在我们的应试教育的环境下,社会、家庭和学校只注重学生成绩,而没有关注学生的心理健康,没有普及法律知识,才一次又一次上演着那一幕幕触目惊心的画面。小小年纪的女生为何变得如此暴力?在一

定程度上凸显了家庭、学校、社会等在法制教育方面的缺失。应引起社会各界的广泛关注并好好反思反省。 社会压力逐渐的表现在社会的每个成员身上了,所以我们要学会如何去释放压力,如何轻松愉快的心情。面对那些令人唾弃的人,在责备他们的时候,我们也要好好反思自己,要时刻提醒自己,以免触犯法律。在只在意物质的社会环境下,很多人存在不同程度的心理问题,所以要注重心理健康。一切以预防为主。

关爱留守儿童心理辅导总结

关爱留守儿童心理辅导总结 激烈竞争的现代社会向我们预示着:21世纪最大的财富就是人才。因此,关注21世纪的主人——儿童青少年,尤其是小学生的心理健康具有历史和现实的意义。处于义务教育阶段的小学生,在人生成长、学习的路上跨出了充满希望的一步,具备良好的心理素质能为他们将来的工作、生活奠定扎实的基矗作为学校教育的重要内容之一的心理健康教育,它立足于学生未来的成长,使学生的心理素质得到发展。而在众多实施心理健康教育的途径中,心理辅导是一种行之有效的方式。心理健康教育已经成为当今社会必不可少的教育课程。 现就我校开展留守儿童心理辅导的工作总结如下: 一、对小学开展心理健康教育的认识 现在的社会是一个竞争十分激烈的社会,人们的压力越来越大,心理的受挫能力越来越小,有一个健康的心理是必不可少的。小学阶段是一切的基础,如果在小学阶段养成一个良好的学习习惯、良好的学习兴趣,有一个健康的心理以及正确地对待困难和挫折的态度,必将为他今后的人生打下坚实的基矗当代的小学生,多数来自独生子女家庭,在家庭处于特殊地位,长辈的呵护、父母溺爱,容易使他们形成“以自我为中心”的心理状态。他们最关注什么?他们最困惑什么?他们最需要辅导老师帮助什么?为深刻地了解这些,我们辅导过程中,对学生进行了《农村小学生心适应问题的调查研究》,发现学生们普遍存在着心理适应问题,其中学习方面最突出,其次分别为生活方面、交往方面、认识自我方面。针对这一实际,在活动辅导中,我认为有必要对学生的学习方面进行重点辅导,使学生爱学乐学。(1)培养学生良好的学习动机。动机和兴趣是学习中的动力因素,通过活动让学生感悟到学习是十分有趣的(2)养成学生良好的学习习惯。让学生联系实际,对照自我,从而自觉地学习,消除学习上的不适应情况。(3)掌握良好的学习方法与策略,教给孩子正确的学习方法。 学习是学生熟悉的事情,只有从学生身边的事情出发,他们才能有话可说,产生共鸣,课堂气氛活跃,辅导效果水到渠成。在学生的人际交往、自我认识等方面,我也选择了一些有针对性、有实际意义的内容,一切以学生的需要为出发点。 二、开展心理活动的要求 (1)切实加强领导。学校和校区的领导高度重视这一活动,充分认识了在农村小学开展心理辅导的必要性,在小学阶段的重要意义,同时也推动学校素质教育和素质实践的全面进行,加强和改进了学校的德育工作。 (2)制定教育计划。学校结合本校的具体情况,制定具体的实施计划,在调查分析的基础上分层次有重点的制定各年级段学生心理健康教育的基本目标、要求和主题。 (3)营造活动氛围。学校利用宣传专栏、板报、广播等形式向学生宣传心理教育的基本内容、要求和意义。营造一个良好的、积极的、健康的心理氛围。 三、心理健康教育的基本内容

儿童青少年的膳食营养

儿童青少年的膳食营养与饮食卫生 摘要:食物是人体与外界的联系之一。儿童青少年正处于生长发育旺盛阶段,必须从外界食物中吸取营养素,作为生长发育和维持生理活动的物质基础。而膳食的营养对儿童青少年的生长发育,在形态、机能和智力的发展各方面都会产生暂时或永久性的影响。所以,我们必须重视儿童青少年的膳食安排,为他们的生长发育和健康创造条件。 关键词:营养对儿童青少年发育和健康的影响、儿童青少年的营养需要、饮食营养误区、饮食习惯误区、合理膳食。 儿童青少年生长发育迅速,新陈代谢旺盛,所需要的能量和各种营养素的数量相对比成年人高,如果饮食不合理,营养摄入不均衡,就会出现一些营养问题,从而影响他们正常的生长发育。 一、营养儿童青少年发育和健康的影响。 (一)营养对大脑和智力发育的影响。 影响脑组织和功能发育的因素,虽然包括遗传、环境等条件,但是,起决定作用的是营养。人脑的基质是有各种营养素构成的,因此,人脑发育与营养密切相关。一般在妊娠18周左右,胎儿脑细胞出现第一次增长高峰,婴儿出生后3个月至半岁是脑细胞增长的第二个高峰,以后脑细胞缓慢增长,到3岁大脑发育缓慢成熟。因此,0岁~3岁以前的营养水平就构成一个完好脑的关键因素。如果孕妇营养不良,婴儿出生时脑神经细胞数可较正常儿童少20%,如婴儿出生最初6个月严重营养不良,大脑神经无突触数目将减少30%~40%,显然,脑结构的这种缺陷会造成大脑发育不良,使脑细胞数减少,脑重量低于正常值,影响其功能,造成智力障碍。实验证明,在脑组织发育时期患营养不良的婴幼儿,其语言、动作能力、观察力、记忆力测查均低于正常儿童;如果在2岁以前给予合理营养补充后,可以缩小或消除差别。如果3岁后补充营养,到8岁~16岁再测定其体重、智力及学习成绩等,仍显著低于2岁前营养好的儿童。因此,婴儿出生后前两年给予合理的营养对脑发育至关重要。 (二)热量不足对生长发育的影响。 长期热量不足及蛋白质缺乏,可患营养不良症。开始表现为易倦怠,精神差,注意力不集中,性格改变,食欲减退,体重不增或下降。如继续加重,则皮下脂肪变薄,肌力差,抵抗力减退,易患呼吸道或消化道疾病,严重者可出现恶性营养不良综合症,体重可减轻至原有的40%以上,呈老人外貌,表皮脱屑,弹性差,肌肉萎缩,形成皮包骨。精神呈抑制或兴奋状态,并可出现多功能障碍。这种情况多见于幼儿,严重影响发育和健康。 (三)长期营养不良影响骨骼和全身发育 长期营养不良使骨生长和骨的愈合受影响。人到18岁时骨骼不再长,约在25岁骨的密度才达到最大值。在骨骼发育过程中,如缺钙、磷、锌、蛋白质等营养素则可影响骨的生长,身材矮小,全身发育受阻。 (四)营养不良影响免疫机能 长期营养不良可使胸腺、淋巴器官发生萎缩现象,淋巴细胞减少,或使免疫系统受损会使身体抵抗力降低,容易感染疾病。 (五)某些食物过量对健康的影响

关爱青少年儿童项目申请教程文件

关爱青少年儿童项目 申请

******服务群众活动专项经费 项目申请书 项目编号: 项目名称:*****阳光空间项目 申报单位:*****关爱青少年儿童服务中心 填表日期:2018年*月**日

项目审批表

项目方案书 (一)项目的意义和必要性 随着经济的飞速发展,多数人的物质生活水平都有了明显提高,但仍然有一部分居民由于下岗失业、离异、重大疾病等导致物质空虚、生活困难。这部分群体由于生活困难导致社会交往少、心里自卑、精神匮乏,甚至被边缘化。在当前全面建成小康社会的关键时期,这些困难群体的生存现状令人担忧。 *****属于榆阳区上郡路街道,地处城乡结合部,现有外来人口2777户,8399人,外来人口成为社区的一个重要群体,包含青少年儿童615人,其中困境儿童184人。困境儿童较难融入到新的社区生活,父母多为外出务工人员,亲职能力不足,缺乏对子女的有效监护和教育,孩子安全意识自我保护技能不足。同时来自社会、学校、家庭等方面的压力较大,孩子不知如何缓解释放内心压力,以致亲子关系、师生关系紧张。长期积累,严重时会导致孩子选择逃学、离家出走,甚至自杀或杀人。关爱这些群体,通过提供多样化的、有针对性的服务活动,改善他们的学习现状、提高心理解码能力及安全意识和技能显得尤为迫切。 (二)项目的可行性、创新性和示范性 1、可行性:项目可行性主要体现在社区困难青少年儿童服务的需求大而且服务对象明确,体现了项目的现实意义。而且项目是根据困难青少年儿童学习、心理、安全方面的需求的基本原理设计策划,使得项目具有一定的专业理论基础。而且执行团队的服务经验与专业素养为项目的执行提供了最有力的保障。 2、创新性:持续广泛动员社会各界爱心组织、专业人士等积极互助,通过课业辅导、心理疏导、安全教育,满足他们的多方面需求,使青少年儿童快速融入社区生活,感受到社区的温暖。结合当前现实社会问题,把青少年心理健康、安全教育作为重要服务内容,促进和谐社区构建是本项目最大的创新。项目通过建立常态化的社区帮扶服务模式,旨在通过各类活动让困难家庭青少年儿童 顺利完成学业,身心健康,幸福快乐成长。 3、示范性:无论是项目的服务手法与服务内容,还是项目设计的意义与理念,具有为民服务的普遍性与可参考性,是我国城市社区青少年儿童服务的一种探索,具有一定的示范性。 (三)项目方案

学龄前儿童营养膳食计划

通过本课学习,请为一个健康学龄前儿童设计一份营养膳食计划。要求300字以上。 75分 学龄前儿童营养膳食计划 1、食物多样,以谷类为主。 学龄前儿童正处在生长发育阶段,新陈代谢旺盛,对各种营养素的需要量相对高于成人,合理营养不仅能保证他们的正常生长发育,也可为其成年后的健康打下良好基础。人类的食物是多种多样的,各种食物所含的营养成分不完全相同。除母乳可完全满足6月龄内婴儿的全部营养需要外,任何一种天然食物都不能提供人体所必需的全部营养素。儿童的膳食必须是由多种食物组成的平衡膳食,才能满足其各种营养素的需要,因而提倡广泛食用多种食物。谷类食物是人体能量的主要来源,也是我国传统膳食的主体,可为儿童提供碳水化合物、蛋白质、膳食纤维和B族维生素等。学龄前儿童的膳食也应该以谷类食物为主体,并适当注意粗细粮的合理搭配。 2、多吃新鲜蔬菜和水果。 应鼓励学龄前儿童多吃水果和蔬菜。水果和蔬菜所含的营养成分并不完全相同,不能相互替代。在制备儿童膳食时,

应注意将蔬菜切小、切细以利于儿童咀嚼和吞咽,同时还要注重菜品颜色和口味的变化,以引起儿童多吃果蔬的兴趣。

3、经常吃适量的鱼、禽、蛋、瘦肉。 鱼、禽、蛋、瘦肉等动物性食物是优质蛋白质、脂溶性维生素和矿物质的良好来源。动物蛋白的氨基酸组成更适合人体需要,且赖氨酸含量较高,有利于补充植物蛋白中赖氨酸的不足。肉类中铁的利用较好,鱼类特别是海产鱼所含不饱和脂肪酸有利于儿童神经系统的发育。动物肝脏含维生素A极为丰富,还富含维生素B2、叶酸等。我国农村还有相当数量的学龄前儿童平均动物性食物的消费量还很低,应适当增加摄入量,但是部分大城市学龄前儿童膳食中优质蛋白比例已满足需要甚至过多,同时膳食中饱和脂肪的摄入量较高,谷类和蔬菜的消费量明显不足,这对儿童的健康不利。鱼、禽、兔肉等含蛋白质较高、饱和脂肪较低,建议儿童可经常吃这类食物。 如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!

关爱青少年倡议书

关爱青少年倡议书 ----WORD文档,下载后可编辑修改---- 下面是小编收集整理的范本,欢迎您借鉴参考阅读和下载,侵删。您的努力学习是为了更美好的未来! 关爱青少年倡议书篇1 亲爱的同学们: 今年6月6日是第19届全国“爱眼日”。今年“爱眼日”活动的主题为“关爱青少年眼健康”。 眼睛是心灵的窗口。生活在这个大千世界里,是眼睛让我们看到生活的美好,世界的美丽。一个正常人的生活,如果离开了眼睛简直无法想象。为了爱护我们心灵的窗户,为了我们的五彩的明天,让我们从点滴做起、以实际行动爱护我们的眼睛吧! 一、端正读写姿势,看书时保持30厘米的距离,不要躺着看书或坐车时看书。注意用眼卫生,不在强光或阴暗的环境下看书、学习。 二、不要长时间持续看书或使用电脑,使用2小时要休息10-15分钟。 三、合理安排作息时间,保证充足睡眠。 四、注意营养均衡,对于已经患了近视眼的同学,要少食酸性和甜性食品,多吃一些新鲜的蔬菜和水果,避免偏食。 五、每天坚持做眼保健操。 六、经常锻炼,最宜进行球类运动,如乒乓球、羽毛球、足球、篮球等。 七、定期检查眼睛的健康状况,发现眼病及早治疗。 同学们,让我们一起行动起来吧!为眼睛拭去尘埃,让视野更开阔;与健康一起前行,让世界更明亮! 倡议人:xuexila 日期:2017年XX月XX日 关爱青少年倡议书篇2 当前,互联网已经成为广大青少年学习知识、获取信息、交流思想、休闲娱乐的重要平台,极大丰富了青少年的精神文化生活,深刻影响着青少年的生活方式、思维方式和行为模式。但同时,网上出现的一些淫秽色情和低俗的信息、渲染凶杀暴-力恐怖的信息、侵犯青少年隐私的信息、