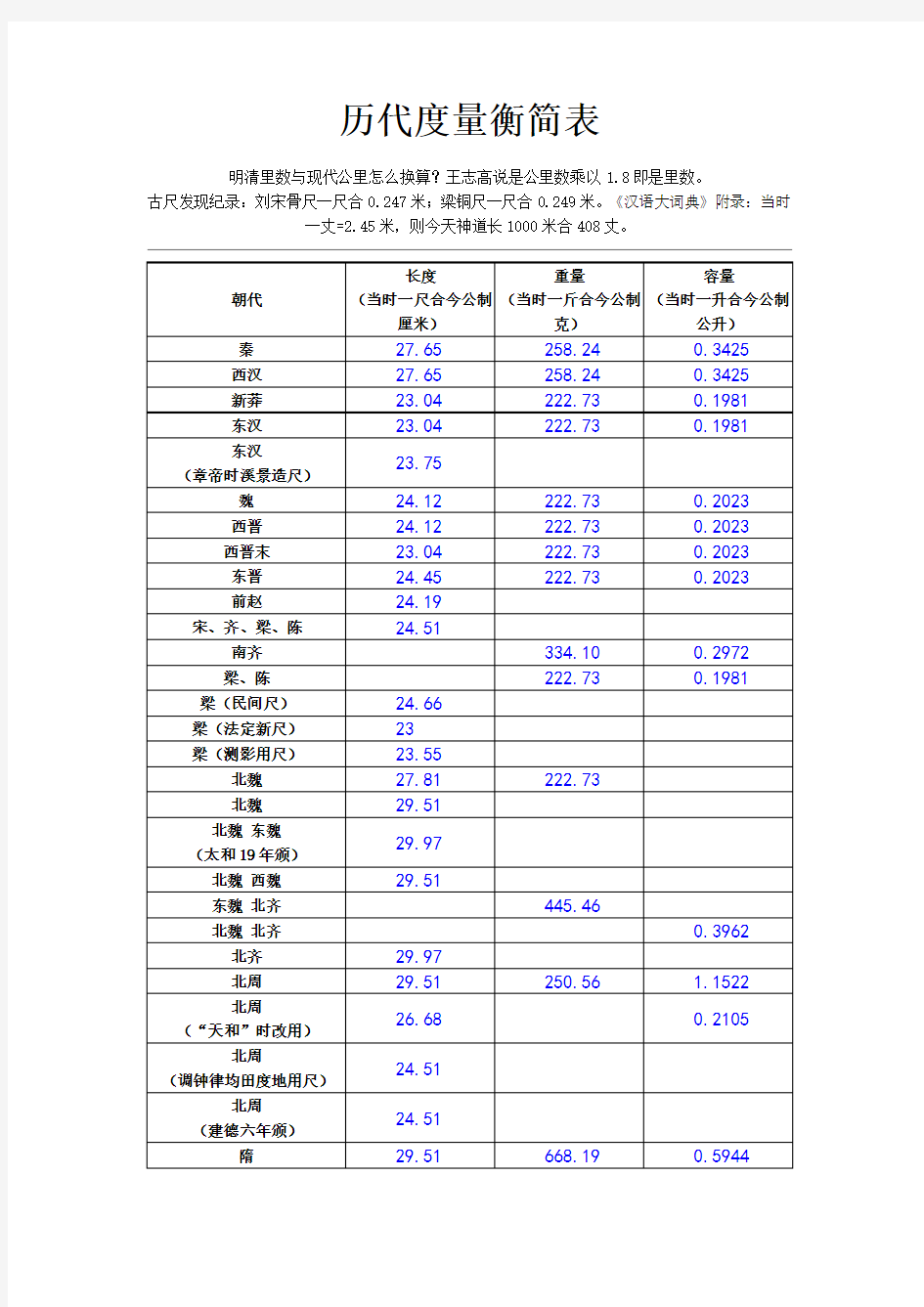

历代度量衡简表

历代度量衡简表

明清里数与现代公里怎么换算?王志高说是公里数乘以1.8即是里数。

古尺发现纪录:刘宋骨尺一尺合0.247米;梁铜尺一尺合0.249米。《汉语大词典》附录:当时一丈=2.45米,则今天神道长1000米合408丈。

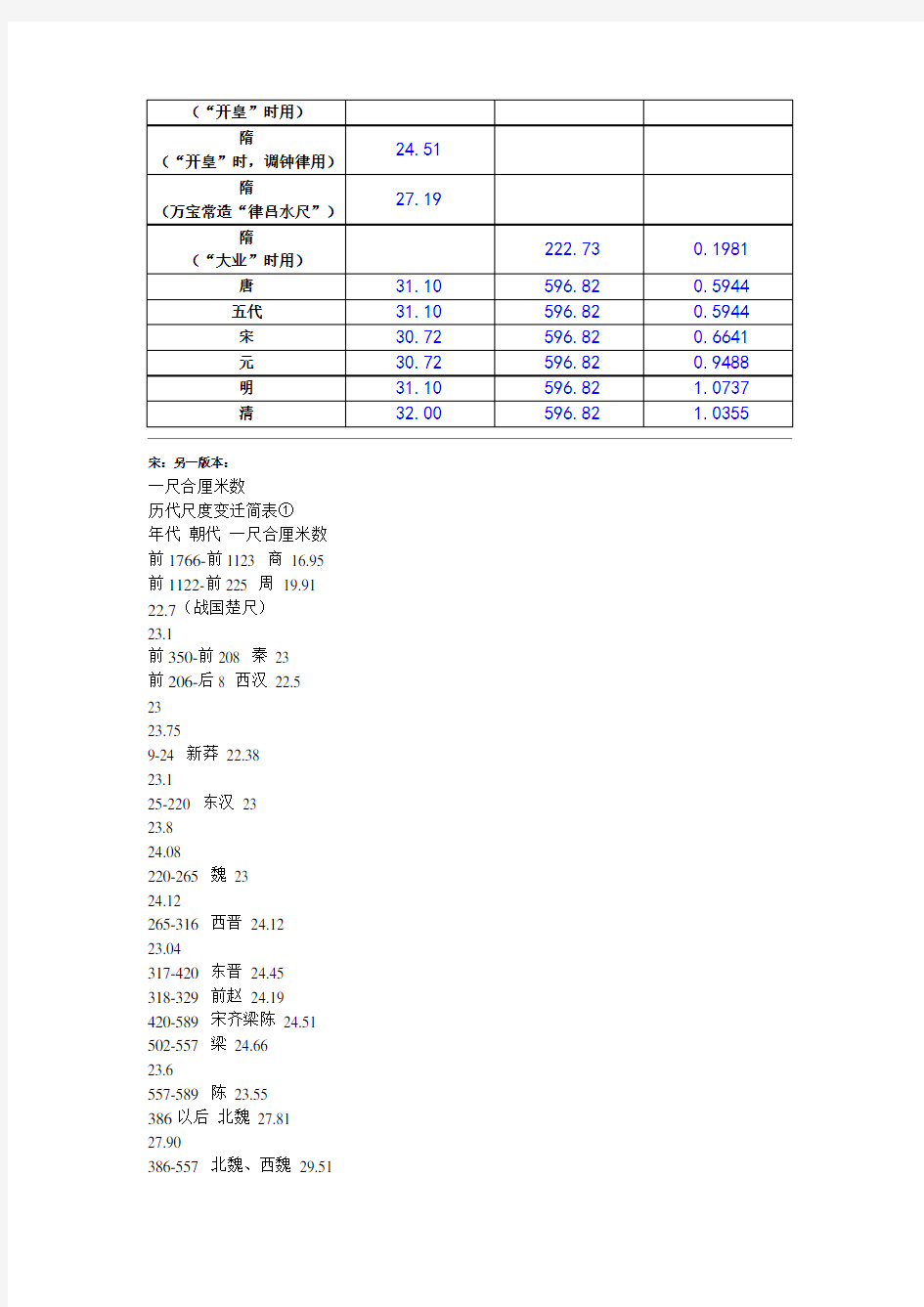

宋:另一版本:

一尺合厘米数

历代尺度变迁简表①

年代朝代一尺合厘米数前1766-前1123 商16.95 前1122-前225 周19.91

22.7(战国楚尺)

23.1

前350-前208 秦23

前206-后8 西汉22.5

23

23.75

9-24 新莽22.38

23.1

25-220 东汉23

23.8

24.08

220-265 魏23

24.12

265-316 西晋24.12

23.04

317-420 东晋24.45

318-329 前赵24.19

420-589 宋齐梁陈24.51 502-557 梁24.66

23.6

557-589 陈23.55

386以后北魏27.81

27.90

386-557 北魏、西魏29.51

495-550 北魏、东魏29.97

550-577 北齐29.97

557-581 北周29.51

24.51

581-618 隋29.51(开皇官尺)

24.51

618-907 唐②30.1

31.35

907-960 五代31.1

960-1279 宋30.72

1279-1368 元30.72

1368-1644 明31.1

1644-1911 清32

说明:①一个朝代有几种不同长度的尺,说明古代度量衡还不够统一,下面量(重量)和衡(容器)的表也有同样的情况。

②唐尺有大小两种。大尺是社会上一般所用。小尺是太常(掌管宗庙礼仪的官)、太史(掌管星历的官)、太医的特殊用尺。有的一尺长度为24.7厘米,有的一尺长度为24.75厘米,表中均未列入。

年代朝代一升合毫升数

前1122-前225 周187

193.7

前350-前208 秦201(商鞅方升)

200(始皇方升)

前206-后8 西汉②188.6

200

9-24 新莽191.825(新莽嘉量升)

200.98(新莽嘉量斛折算)

201.25(新莽嘉量斗折算)

221.25(新莽嘉量合折算)

25-220 东汉201.8(大司农平斛折算)

212.62(大司农斛折算)

240(长乐未央斗折算)

220-265 魏193.55

202.3

265-420 晋202.3

245

479-502 南齐297.2

502-589 梁陈198.1

495-577 北魏、北齐396.3

557-589 北周157.2

210.5

581-618 隋③594.4

618-907 唐594.4

907-960 五代594.4

960-1279 宋664.1

1279-1368 元948.8

1368-1644 明1073.7

1644-1911 清1035.5

说明:①古代容量十撮为一勺,十勺为一合,十合为一升,十升为一斗,十斗为一石。石原是重量单位,为一百二十斤,秦以后也作容量单位。南宋高宗建炎二年以前,一斛为十斗;至建炎二年以后,五斗小斛就开始流行,直至元朝建国,五斗斛才成为定制。

②长沙马王堆一号汉墓出土的容器(漆器),共一百三十一件,分别写明石、斗、升的数目。用量杯盛水实测,测得每升容量也很不一致,以一升合多少毫升计,有195、208.3、310等十种。除280、310外,马王堆一号汉墓出土的其它各种,与其它地方出土的西汉部分容器大小折合毫升170.5、200等三十多个数目相同或相近。从这几十个数目字平均计算,可以得出西汉一升,约合今200毫升。

③隋有大斗小斗。小斗有的合198.1毫升,有的合199.1毫升,表中均未列入。

年代朝代一两合克数一斤合克数

前1122-前225 周14.93 228.86

16.86(楚器)269.8

前350-前208 秦16.02 256.25(高奴禾石铜权)

前206-后8 西汉15.63 250

19.44 311

16.53 264.5

9-24 新莽13.92 222.73

15.3 244.93

25-220 东汉13.92 222.73

15.63 250

220-265 魏13.92 222.73

265-420 晋13.92 222.73

479-502 南齐20.88 334.1

502-589 梁陈13.92 222.73

386-534 北魏13.92 222.73

334-571 东魏、北齐27.84 445.46

566-581 北周15.66 250.56

581-618 隋41.76 668.19

13.92 222.73

618-907 唐37.30 596.82

907-960 五代37.30 596.82

960-1279 宋37.30 596.82

1279-1368 元37.30 596.82

1368-1644 明37.30 596.82

1644-1911 清37.30 596.82

说明:①古代以十六两为一斤,不是十进制。折合克数,较难计算,因此表中斤、两并列。

②西汉的文物出土较多,所以西汉斤两合克数的数目字较多。以一斤合克数而论,有200、242.56、311等几十个。平均计算,可以得出西汉一斤大约合今242.47克,一两大约合今15.17克。

2016年上海市初中学生历史学业考试

2016年上海市初中学生学业考试…历史试卷……分钟)20分答题 时间I.闭卷部分(共40……… _一_…__…__区域文明的生产方式、政治形态、宗教信仰等与其特定的地理环境密切相关。…___…__…_ 分)2分,共10阅读《古代亚非欧区域文明示意图》,回答问题。(每小题:线号○ 学… _…__…__…__…___…__…__…_:… 。古代区域文明具有的共同点是____________________________________1.从地理环境看 级;以农业、手工和___________、B、C2.从生产方式看,以农耕文明为主的区域文明有 _ (用字母表示)D和__________。业、商业、航海业并举的区域文明_;建立城邦和、 F___________3.从政治形态看,以中央集权制度建立早期国家的有B、_…___…___________。(用字母表示)制度的是__…__…__ C区域的是_________。属于B4.从文明成果看,下列图示的成果属于区域的是_________;_…__…__…(用罗马数字表示)__…: 校○学密………………最可信的当属…………………………………….5要了解古代区域文明的成果,()4 / 1 A.实物史料B.口传史料

C.文献史料D.影视材料 二 对血缘、制度、价值取向和家国的认同,便是对文化的认同。 阅读下列材料,回答问题。(每小题2分,共8分) 魏之先(先祖),出自黄帝轩辕氏。黄帝子曰昌意,昌意之少子受封北国,有大鲜卑山,因以为号。 ——李延寿《北史》 1.传说中,黄帝轩辕氏生活的时代距今约…………………………………………()A.5000年前B.1万年前 C.10万年前D.100万年前 2.材料中的“魏”当指………………………………………………………………()A.西周时的魏国B.战国时的魏国 C.三国时的曹魏D.北朝时的北魏 3.“魏”所处的时代,中华文明的主要特征是……………………………………()A.封邦建国、制礼作乐B.社会变革、百家争鸣 C.帝国分裂、民族融合D.皇权强化、闭关锁国 4.这一时期入主中原的少数民族政权,其君主或自诩为三皇五帝的后裔,或自称为“汉室之甥”,或推行汉化改革。这些现象说明了什么? 三 孤证不立,一分材料说一分话;释史求通,逻辑与历史当一致。 阅读下列材料,回答问题。(第1-4小题每题2分;第5小题4分。共12分) 材料一:1937年8月16日《申报》头版影印件 4 / 2 日,日军依靠增援部队月1的回忆)1937年11材料二:(抗战老兵陈怀礼2009多米宽的河面被燃烧的烈火烧红了……苏州河两岸枪炮齐鸣,50再度发动进攻。天色渐渐发白,日军增援部队不断登岸,双方巷战,逐屋争夺,几度肉搏,血流成河!日抵达上海,在码头上月211937年8材料三:(日本从军记者木村毅的日记)看见日本人处决中国人……到处是废墟、断墙残壁,到处是被烈火吞噬的地,许多人有很强的抗日意识。方……俘虏中很少有人会喊“救救我”日的14月13日和材料四:(当时在上海的德国人赫尔穆特·迪特尔的日记)8闸北成了战火硝烟迫击炮的响声和机枪的嗒嗒声。夜里充满了重型舰炮的轰鸣、的地狱……十多架中国轰炸机开始了对日军旗舰出云号的空袭……虹口和杨浦两区已经完全被摧毁了……我确信日本人所到之处无人幸免于难。)(1.作为直接证据,上述材料指向的事件是………………………………………………B.淞沪会战A.中原大战D.百团大战.武汉会战 C )上述材料中属于原始史料的是…(的材料称为原始史料。史家通常把2.“当时”“当辜” B.材料一、材料二、材料四材料一、材料二、材料三A. D.材料二、材料三、材料四C.材料一、材料三、材料四__________________________________ 该报所

中国历史朝代纪元重要人物一览表

中国历史朝代、纪元、重要人物一览表 我自己在读书过程中,常常记不住朝代、纪元、重要历史人物三者之间的关系,有时甚至记错、讲错、写错。所以多年来,一直想做一张通过一定时空把上述三者关系逻辑起来的表,使自己能一目了然,进而对中国五千年文明史有一个大致的把握,然而这个想法却一直未能实现。退休后空闲了,从去年10月底到今年3月中旬,围绕这张表我选读了20几本书,把自己认为对中国历史有重大影响的人物遴选出来,做成这张表与有兴趣的网友分享。 朝代纪元 五帝388年 约前30世纪初~前21世纪初 1、皇帝,中华民族始祖,传说的上古时代圣王。司马迁《五帝本纪》说,皇帝为少典之子,姓公孙名轩辕。公元前4513年,黄帝轩辕在釜山会盟并取代神农氏登上帝位,在位100年。 2、颛顼(zhuān xu)帝,在位78年。 3、帝喾(kù)帝,在位70年。 4、唐尧(yáo)帝,在位98年。 5、虞舜(yù shùn)帝,在位42年。 6、仓颉,先秦传说:仓颉是皇帝的史官,造汉字者为仓颉。《荀子·解蔽》记载:“好书者众矣,而仓颉独传者壹也。”《吕氏春秋》记载:“奚仲作车,仓颉作书。” 夏朝471年 约前2070~前1600年 1、启,建立夏朝。尧帝时,命夏部落鲧(g?n)治水,鲧用堵的方法治水九年而失败,遂被放逐。舜帝继位后,用鲧的儿子禹继续治水,禹用疏导的方法治水,“三过家门而不入”,历经十年终获成功,并继舜位成为中原部落盟主。禹死后儿子启继位,建立中国历史上第一个国家—夏。 2、夏桀(jié),淫靡昏聩,夏末亡国之君。 商朝555年 商前期前1600~前1300年(301) 1、汤,又称武汤、成汤。原为商部族领袖,与有莘氏通婚。经11次出征并获胜利,成为强国,后一举灭夏,建立商朝。 2、伊尹,名伊,尹是官名,商初政治家、大臣。协助汤攻灭夏朝,建立商朝。 3、盘庚,汤九世孙。盘庚继位后,为摆脱政治腐败、国势衰危等困境,将都城从奄(今山东曲阜东)迁到殷(今河南安阳)。《书·盘庚》是迁殷前后的报告辞。以盘庚迁都为分界线,商朝分为商前期和商后期。 商后期前1300~前1046年(255) 1、武丁,武丁是商朝的第11世王,在继位之前,被父亲送至民间磨练意志和品质,武丁处处留心访贤拜师求学问。继位后,破格任用出身卑微的傅说为相,励精图治,国力昌盛,在位59年,史称“武丁中兴”。 2、纣,亦称帝辛,亡国之君。在位时,沉湎酒色,奢侈荒淫,统治残暴,曾囚禁周文王于羑里。在牧野(今河南淇县)被周武王打败后自焚,商朝灭亡。 周朝791年 西周前1046~前771年(276) 1、姬昌,即周文王,曾被商纣囚禁于羑里而演周易。 2、姬发,即周武王,打败商纣建立西周王朝。 3、姬旦,周文王儿子周武王弟弟,史称周公。武王死后,成王诵年幼,周公摄政。是中国历史上享有盛誉的宰辅。 4、吕尚,姜太公。西周初辅佐文王、武王灭商有功。有兵书《六韬》传世。 东周前770~前256年(515) [春秋前722~前481;战国前275~前221]

中国古代度量衡换算

中国古代度量衡换算 中国古代度量衡 尺(cm) 斗(l) 斤(g) 周秦汉 22.5 1.94 256 东汉23.04 1.98 222.73 魏 24.12 2.023 222.73 晋 24.45 2.02 222.7 3 隋 29.51 5.944 668.19 唐 31.1 5.944 596.8 2 宋元 30.72 9.488 596.82 明 31.1 17.037 596.82 清 32 10.355 596.8 2 民国 33.3 10 500 中国历代度量衡制演变简表 以下仅供参考,部分内容学术上还有争议。 中国历代度制演变简表

时代度制统一换算(厘米) 商 1尺 = 10寸,1寸 = 10分 1尺 = 15.8, 1寸 = 1.58 战国 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 1丈 = 231, 1尺 = 23.1, 1寸 =2.31 1分 = 0.231 秦 1引 = 10丈, 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 1引 = 2310, 1丈 = 231 1尺 = 23.1, 1寸 = 2.31 1分 = 0.231 汉 1引 = 10丈, 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 1引 = 2310, 1丈 = 231 1尺 = 23.1, 1寸 = 2.31 1分 = 0.231 三国 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸,1寸 = 10分 1丈 = 242, 1尺 = 24.2 1寸 = 2.42, 1分 = 0.242 西晋 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 1丈 = 242, 1尺 = 24.2 1寸 = 2.42, 1分 = 0.242 东晋及十六国 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 1丈 = 245, 1 尺 = 24.5 1寸= 2.45, 1分 = 0.245 南北朝 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 1丈 = 245, 1尺 = 24.51寸 = 2.45, 1分 = 0.245 1丈 = 296, 1尺 = 29.6 1寸 = 2.96, 1分 = 0.296 隋 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸,1寸 = 10分 1丈 = 296, 1尺 = 29.61寸= 2.96, 1分 = 0.296 唐 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分小尺:1丈 = 300, 1尺 = 30 1寸 = 3, 1分 = 0.3大尺:1丈 = 360, 1尺 = 361寸 = 3.6, 1分 = 0.36 宋元 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸,1寸 = 10分 1丈 = 312, 1尺 = 31.2 1寸 = 3.12, 1分 = 0.312 明 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 裁衣尺:1尺 = 34, 1寸 = 3.4

学习资料大全

学习资料大全 今天没事瞎转悠,竟然在朋友空间里淘到了这么个好东 东, 特意收藏下来,与大家共享! 工具书 .汉典.全唐诗宋全词在线检索 .康熙字典.成语大全 .中国历代度量衡简表.历代帝王纪年表 .二十四节气表.法律法规 .医籍医典.诗词专集下载 .成语.歇后语大全 .国学网站—成语大全.营养手册 .作诗填词.新华字典 .万年历查询.在线翻译 .诗词总汇.网上字典收集 .八斗文学.中华诗词 .实用查询.世界吉尼斯大全

.书法空间.字体中国 .维库百科.国学地图 .龙语瀚堂.华文文学资料库 .亿容翻译. 书 智慧宝典...............圣言学堂...............皇家藏书...................智者文集小说散文...............文化常识...............十万个为什么.........生物谷歇后语集...............天策府....................文博书刊..................读书中国全唐词....................趣味短信...............笑话大全...................我爱E书教育书库...............海外中文...............读书网.........................孤本密笈白鹿书院..............公益书库.................中文阅读..................读书人民网海纳百川..............中国读书.................国家图书馆.............中国思维亦凡图书...............天涯读书................新华读书...................263书吧 读书中文 报刊

汉代的度量衡制和经方药量换算

汉代的度量衡制和经方药量换算 1.掌握药物剂量的临床意义 经方的药量是用的汉代的度量衡制.如何把”现代用量和伤寒论、金匮要略中的经方药量联系起来”这个问题,在临床上有重要的意义. 比方说桂枝汤,桂枝汤中桂枝和芍药的剂量是各三两.如果把桂枝的量用多了,它的方名就叫桂枝加桂汤.它的作用不是解肌驱风,调和营卫,而是温补心阳,降逆平冲,治疗心阳虚,下焦寒气上冲的奔豚.如果桂枝汤里把芍药的量用多了,它的方名就叫桂枝加芍药汤,它的作用是治疗太阴脾经受邪,太阴脾经气血不和而导致的腹满时痛. 又比方说麻黄汤中的麻黄,桂枝,甘草的剂量比例应当是3:2:1,如果变成1:2:3的话,这个方子就发不了汗.所以掌握剂量之间的关系在临床疗效上是很重要的. 又比方说五苓散这个方子,泽泻用量最多,猪苓,茯苓,白术用量居中,如果按照这样的剂量比例组成的散剂,给试验的动物吃,就有很好的利尿效果.而把这五个药等量的做成散剂,给相同的动物吃,它的利尿效果明显就差. 综上掌握药物的剂量和剂量比例在临床上很重要. 2.汉代的度量衡制 要用好《伤寒论》中的方剂还要注意它的药物用量问题,论中用的是汉代的度量衡,和我们现代的不同,所以我们要考证汉代的度量衡。 (1)关于重量:班固的《汉书.律历制》中记载说:千二百黍(shu)重十二铢,两铢之为两,十六两为斤,三十斤为钧,四钧为石。

就是说1200个黍米重12铢,两个12铢是一两。明确的指出了汉代的度量衡制度,用量单位和进位关系。单位应用了铢、两、斤、钧、石。石这里读shi,在后来读dan,是个衡量单位。 但是现在要用黍米来推测汉代的度量衡肯定不准确,因为不知道使用北京的黍米,还是用南京的;是用干的,还是用湿的。但是我们可以通过文物考察来准确的到结果。北京博物馆里有汉代司农铜权,是东汉国家最高的管理农业的行政部门,它所制定的标准的衡重器具,实际称下来汉代的1斤=250g,汉代的1两=15.625g,约等于15g,1铢=7.81g。 (2)关于容量,班固的《汉书.律历制》中记载:千二百黍实其龠(yue),合之为合(读ge),十合为升,十升为斗,十斗为斛。(合升斗斛是十进位) 通过文物来考察它实际容量,1合=20ml ,1升=200ml,1斗=2000ml。故麻黄汤每次服用8合,就是160ml,桂枝汤每次服用1升就是200ml,和现在的用量差不多。 (3)关于度量,班固的《汉书.律历制》中记载:一黍为分,十分为寸,十寸为尺,十尺为丈,十丈为引.进位关系都是十进位。 通过文物测量来看,1寸=2.3cm,1尺=23cm,三国大将关羽身高8尺,也就是184cm,相当于女排郎平的高度。 汉朝基本计量单位均为黍米,反应了农业社会民以食为天的社会现象。3、度量衡制历代变迁史 医药书宋朝以前用汉制,宋朝以后用宋制或者今制 (1)汉朝后是晋朝,晋朝在衡重的两和铢之间加了分。6铢=1分,4分=1两。

古今度量衡对照表全表

古今度量衡对照表 我国历代医药书籍中,关于用药计量单位的名称,虽然大体相同,但其具体的轻重、多少,往往随着各个朝代的变迁和制度的改革颇有出入,古制大多小于今制。鉴于读者应用中药时往往会参阅古今文献,在此收录一些有关古今度量衡对照的研究资料,仅供参考(个别折合数字经复算后略有改动)。 (一)古方度量衡对照表(均为十六进位制) 年代朝代 尺度容量衡量 一尺 合市 尺 一尺 合厘 米 一升 合市 升 一升 合毫 升 一斤 合市 两 一两 合市 两 一两 合克 数 约公元前11 世纪~前221年周 0.59 73 19.91 0.19 37 193. 7 7.32 0.46 14.3 约公元前221 年~前206年 秦 0.82 95 27.65 0.34 25 342. 5 8.26 0.52 16.1 3 约公元前206 年~公元23 年 西汉 公元25年~220年东汉 0.69 12 23.04 0.19 8 198. 1 7.13 0.45 13.9 2 公元220年~265年魏 0.72 36 24.12 0.20 23 202. 3

公元265年~420年晋 西晋 0.72 36 24.12 东晋 0.73 35 24.45 公元420年~589年南 朝 南宋 0.73 53 24.51 南齐 0.29 72 297. 2 10.6 9 0.67 20.8 8 粱0.19 8 198. 1 7.13 0.45 13.9 2 陈 公元386年~581年北 朝 北魏 0.88 53 29.51 7.13 0.45 13.0 2 北齐 0.89 9 29.97 0.39 63 396. 3 14.2 5 0.89 27.8 3 北周 0.73 53 24.51 0.21 05 210. 5 8.02 0.50 15.6 6 公元581年~618年随 (开皇) 0.88 53 29.51 0.59 44 594. 4 21.3 8 1.34 41.7 6 (大业) 0.70 65 23.55 0.19 81 198. 1 7.13 0.45 13.9 2 公元618年~907年唐 0.93 30 31.10 0.59 44 594. 4 19.1 1.19 37.3

古代一斤等于16两的由来

古代一斤等于16两的由来 古代一斤等于16两的由来,我百度了一下,回答五花八门,现摘录几个,看看网友是否有其他传说或者经过考证的说法。我国在1958年以前一斤等于16两,1958年后改革为一斤等于10两。所以,1958年以前,半斤就是八两,八两就是半斤。另外,“半斤八两”一语出自16进制的古衡器流行时期,因古称一斤有16两(沿用至50年代),故形容“半斤”和“八两”毫无区别。这一点以上几位网友解释的很清楚了。那古代的称为什么要用16进制呢?这其实才是关键,要是古代来个8进制,想来我们就成了“半斤四两”了吧?这是因为中国古称一斤的16两中,每一两就是一颗星,16两就是16星。它们是由北斗七星,南斗六星和福、禄、寿三星组成。买货人如把东西称给人家旺旺的,就得足了星(特别是福禄寿);如果买货人耍滑头克扣一两就减福,克扣二两就损禄,克扣三两就折寿。可见古代人对与诚信的重视,希望大家在以后做买卖时也记得这点。我国古代16进制来源来源于“秤”和“砣”,古代由于技术原因,精确的“秤”很少,但制造大量精确的“砣”就方便多了。可以用简易天秤确定一个“一两砣”,如此反复,就可以确定“二两”、“四两”、“八两”、“十六两”……。这样确定的“十六两”米大致相当于一个成年人一天的口粮,因此就把“十六两”定为一斤。

关于秦朝制定斤两的十六进位制,还有个传说:秦始皇统一六国之后,负责制定度量衡标准的是丞相李斯。李斯很顺利地制定了钱币、长度等方面的标准,但在重量方面没了主意,他实在想不出到底要把多少两定为一斤才比较好,于是向秦始皇请示。秦始皇写下了四个字的批示:“天下公平”(秦始皇统一后用小篆,此四字笔画不吻合),算是给出了制定的标准,但并没有确切的数目。李斯为了避免以后在实行中出问题而遭到罪责,决定把“天下公平”这四个字的笔画数作为标准,于是定出了一斤等于十六两。谁知这一标准在此后两千多年一直被沿用。民间传说一斤十六两的来历是北斗七星(贪狼、巨门、禄存、文曲、武曲、廉贞、破军)加南斗六星(殉星、妖星、义星、仁星、将星、魔星)再加上福禄寿三星一共是十六星。过去的秤是杠杆秤,秤上有相应的星号作为两的记号,少一星(不足秤,少一两)就折相应的星象。如少一星即一斤只有十五两,即少了寿星,即要折寿。形容人们要讲诚信,不能缺斤少两。从秦始皇制定统一度量衡,到新中国成立之初,我国一直沿用一斤十六两的计量方法。南宋数学家杨辉在他的《日用算法》(1262年)中编造了“斤价求两价” 的歌诀:“一求,隔位六二五;二求,退位一二五;三求,一八七五记;四求,改曰二十五;五求,三一二五是;六求,两价三七五;七求,四三七五置;八求,转身变做五。” 意思就是一两等于0.0625

中国古代度量衡量词起源中品人文精神

中国古代度量衡量词起源中品人文精神华夏文化中的人文精神从古至今一脉传承,中国古代有关度量衡文化也不例外,其中在度量衡字词造字造词中人文精神体现尤为明显。 度量衡在我国诞生很早,历代度量衡都经历了不断演变的过程,它随人类生产和经济活动需要而产生,由粗而精,渐趋完善。我国最早的度量衡著作于西汉末年诞生,由律历学家刘歆主持整理编纂出收入《汉书·律历志》。我国第一部集大成字书东汉许慎著的《说文解字》博大精深、包罗万象,换句话说,这可以说是中国古代的第一本字典了,其中也有了许多对东汉时期的度量衡量词收录和解说。这里结合其中度量衡词语略品我国从古时起就博大的人文精神,也请老师指正。 一.《说文解字》收录度量衡量词内容 刘世儒《魏晋南北朝量词研究》中将度量衡量词分为三组:度即长度,量即重量,衡即容积,下文从度、量、衡三个类别来归类分析量词: 1.度——长度单位量词 度,指用尺度来测量物体的长短,即长度单位量词。在《说文解字》中所收的长度单位量词有:寸、咫、尺、丈、寻、仞等等,如: 寸,十分也。人手却一寸,动脉,谓之寸口。 咫,中妇人手长八寸,谓之咫。周尺也。 尺,十寸也。人手却十分动脉为寸口。 丈,十尺也。 寻,绎理也。……度,人之两臂谓寻,八尺也。 仞,伸臂一寻,八尺。 另外,“匹,四丈”是专用于布帛的量词。 2.衡——重量单位量词 轻重的计量是从谷物开始的,原始社会的人们学会了种植业为了分配劳动成果而开始有意识的对重量单位创造。《说文解字》中收录的重量单位量词有从禾部的、也有从金部的和一些其他部首的,如: ,五稷为。 ,布之八十缕为。 铢,权十分黍之重也。 ,十铢二十五分之十三也。《周礼》曰:“重三。”北方以二十两为。 , 锱,六铢也。 锤,八铢也。 钧,三十斤也,

2016年上海市初中学生历史学业考试

2016年上海市初中学生学业考试 历史试卷 I .闭卷部分(共40分 答题时间20分钟) 区域文明的生产方式、政治形态、宗教信仰等与其特定的地理环境密切相关。 业、商业、航海业并举的区域文明有 D 和 ____________ 。(用字母表示) 3. 从政治形态看,以中央集权制度建立早 期国家的有 B 、 C 、F 和 ______________ ;建立城邦 制度的是 ____________ 。(用字母表示) 4. ___________________________________________________ 从文明成果看,下列图示的成果属于 B 区域的是 _________________________________________;属于C 区域的是 ___________ (用罗马数字表示) O 封 级… 班 … 2?从生产方式看,以农耕文明为主的区域文明有 A 、B 、C 和 ;以农业、手工 阅读《古代亚非欧区域文明示意图》 ,回答问题。(每小题2分,共10 分) 1.从地理环境看,古代区域文明具有的共同点是 ___________________________________________

5.要了解古代区域文明的成果,最可信的当属

A .实物史料 B .口传史料 C .文献史料 D .影视材料 对血缘、制度、价值取向和家国的认同,便是对文化的认同 阅读下列材料,回答问题。 (每小题 2分,共 8 分) 魏之先(先祖),出自黄帝轩辕氏。黄帝子曰昌意,昌意之少子受封北国,有大 鲜卑山,因以为号。 ——李延寿《北史》 1.传说中,黄帝轩辕氏生活的时代距今约 A . 5000 年前 B . 1 万年前 C . 10 万年前 D . 100 万年前 A ?西周时的魏国 B ?战国时的魏国 C .三国时的曹魏 D .北朝时的北魏 3. “魏”所处的时代, 中华文明的主要特征是 A .封邦建国、制礼作乐 B .社会变革、百家争鸣 C .帝国分裂、民族融合 D .皇权强化、闭关锁国 4. 这一时期入主中原的少数民族政权,其君主或自诩为三皇五帝的后裔,或自称为 之甥 ”,或推行汉化改革。这些现象说明了什么? 孤证不立,一分材料说一分话;释史求通,逻辑与历史当一致。 阅读下列材料,回答问题。 (第 1-4 小题每题 2 分;第 5 小题 4 分。共 12 分) 材料一: 1937年 8月 16日《申报》 头版影印件 2.材料中的“魏” 当指 汉室

古代银子换算

精确计算:一两银子相当于多少钱 一、首先弄清楚古代度量衡的换算: 中国历代衡制演变简表 时代衡制统一换算(克) 战国楚: 1斤= 16两, 1两= 24铢 赵: 1石= 120斤, 1斤= 16两, 1两= 24铢 魏: 1镒= 10釿, 1釿= 20两 秦: 1石= 4钧, 1钧= 30斤 1斤= 16两, 1两= 24铢 1斤= 250, 一两= 15.6 1铢= 0.65 1石= 30000, 1斤= 250 1两= 15.6, 1铢= 0.65 1镒= 315 1釿= 31.5 1石= 30360, 1钧= 7590 1斤= 253, 1两= 15.8 1铢= 0.69 秦1石= 4钧, 1钧= 30斤 1斤= 16两, 1两= 24铢1石= 30360, 1钧= 7590 1斤= 253, 1两= 15.8 1铢= 0.69 汉1石= 4钧, 1钧= 30斤 1斤= 16两, 1两= 24铢 1石= 4钧, 1钧= 30斤 1斤= 16两, 1两= 24铢 1石=29760, 1钧= 7440 1斤=248, 1两= 15.5, 1铢= 0.65 1石= 26400, 1钧= 6600 1斤= 220, 1两= 13.8, 1铢= 0.57 三国1石= 4钧, 1钧= 30斤 1斤= 16两, 1两= 24铢1石= 26400, 1钧= 6600 1斤= 220, 1两= 13.8, 1铢= 0.57 两晋1石= 4钧, 1钧= 30斤 1斤= 16两, 1两= 24铢1石= 26400, 1钧= 6600 1斤= 220, 1两= 13.8, 1铢= 0.57 南北朝1石= 4钧, 1钧= 30斤 1斤= 16两, 1两= 24铢梁、陈:1斤= 220,南齐:1斤= 330,北魏、北齐:1斤= 440,北周:1斤= 660 隋

中国古代度量衡换算

xx古代度量衡换算xx古代度量衡 尺(cm)斗(l)斤(g) xxxx 22.5 1.94 256 东汉 23.04 1.98 222.73xx24.12 2.023 222.73xx24.45 2.02 222.73xx29.51 5.944 668.19xx31.1 5.944 596.82 xx 30.72 9.488

596.82明31.1 17.037 596.82 清32 10.355 596.82 民国 33.3 10 500 xx历代度量衡制演变简表 以下仅供参考,部分内容学术上还有争议。 xx历代度制演变简表 时代度制统一换算(厘米) 商1尺= 10寸,1寸= 10分1尺= 15.8, 1寸= 1.58 战国1丈= 10尺, 1尺= 10寸, 1寸= 10分1丈= 231, 1尺= 23.1, 1寸= 2.31 1分= 0.231 秦1引= 10丈, 1丈= 10尺, 1尺= 10寸, 1寸= 10分1引= 2310,1丈= 231 1尺=

2.31 1分= 0.231 汉1引= 10丈, 1丈= 10尺, 1尺= 10寸, 1寸= 10分1引= 2310,1丈= 231 1尺= 23.1, 1寸= 2.31 1分= 0.231 三国1丈=10尺,1尺=10寸,1寸=10分1丈=242,1尺= 24.2 1寸= 2.42, 1分= 0.242 西晋1丈=10尺,1尺=10寸,1寸=10分1丈=242,1尺= 24.2 1寸= 2.42, 1分= 0.242 东晋及十六国1丈= 10尺, 1尺= 10寸, 1寸= 10分1丈= 245, 1尺= 24.5 1寸= 2.45, 1分= 0.245 南北朝1丈=10尺,1尺=10寸,1寸=10分1丈=245,1尺=

中药重量单位换算法

中药重量单位换算法 中药重量单位换算法 中医临床及研究部门都会遇到中药重量单位换算问题,现代的重量单位换算很简单,即:1公斤=2斤、1斤=10两、1两=10钱、1钱=5克、1克=10分克、1分克=10厘克、1厘克=10毫克…… 但是,古代的量制单位不但与现代的不同,而且各个时期也不相同,这样就给后来的研究、临床应用工作带来了一些问题。而初学者和中医药爱好者常常就重量换算问题产生疑惑;一些资料以讹传讹,更是曲解国粹、误人子弟,甚至性命。鉴此,将关于重量换算的资料加以整理,仅供参考。 从秦始皇制定统一度量衡,到新中国成立之初,我国一直沿用一斤十六两的计量方法。南宋数学家杨辉在他的《日用算法》(1262年)中编造了“斤价求两价” 的歌诀: “一求,隔位六二五;二求,退位一二五;三求,一八七五記;四求,改曰二十五;五求,三一二五是;六求,两价三七五;七求,四三七五置;八求,转身变做五。” 意思就是一两等于0.0625斤,二两等于0.125斤 ……到了元朝,伟大数学家朱世杰的《算学启蒙》(1299年)书中,推进成下列的十五句:

“一退六二五,二留一二五,三留一八七五,四留二五,五留三一二五,六留三七五,七留四三七五,八留單五,九留五六二五,十留六二五,十一留六八七五,十二留七五,十三留八一二五,十四留八七五,十五留九三七五。” (这首歌在我童年时爷爷就教我背熟了)。 记得那时十六两秤叫十六金星秤,是由北斗七星、南斗六星加福禄寿三星组成十六两的秤星,告诫做买卖的人要诚实信用,不欺不瞒;否则,短一两无福、少二两少禄、缺三两折寿…… ! 在漫长的历史时期内,度量衡变动很多,又需要根据当时一斤等于多少克来换算,请查看《历代度量衡简表》。如:秦代至西汉1斤相当于258.24克,隋代初期1斤相当于668.19克,隋末1斤相当于222.73克等。 另外,根据1975年湖南湘潭出土的嘉佑铜则,自记重一百斤,实重64公斤。那么每斤相当于640克(《历代度量衡简表》的标准是596.82克),跟汉代258.24克相去甚远。 1959年开始一斤等于十两:1959年6月25曰国务院发布《关于统一计量制度的命令》,确定米制为中国基本计量单位,在全国推广使用,保留市制,“市制原定十六两为一斤,因为折算麻烦,应当一律改为十两为一斤。 ” 中药计量仍袭旧制不变。 从1979年1月1曰起,中药计量单位也改用了米制,

中医-中药古今中药度量衡

中医-中药古今中药度量衡 汉代1两=15.625g ; 清代:1两=36.9g 项目汉代清代 1石1石=四钧=29760克1石=120斤=70800克1钧1钧=三十斤=7440克 1斤1斤=16两=248克=液体250毫升1斤=16两=590克 1两1两=24铢=15.625克1两=36.9克 1圭=0.5克 1撮=2克1钱=10分=3.69克 1石=2斛=100000毫升1斛=10斗=20000毫升1斛=5斗=50000毫升 1斗=10升=2000毫升1斗=10升=1000毫升 1升=10合=200毫升1升=10合=1000毫升 1合=2龠=20毫升1合=10毫升 1龠=5撮=10毫升1引=10丈=355厘米 1丈=10尺=35.5厘米 1尺=10寸=3.55厘米 1寸=10分=2.31厘米 一、汉代

1 石= 四钧= 29760 克 1 钧= 三十斤= 7440 克 1 斤= 16 两= 248 克= 液体250 毫升 1 两= 24 铢= 15.625 克 1 圭= 0.5 克 1 撮= 2 克 1 方寸匙= 金石类2.74 克= 药末约 2 克= 草木类药末约1 克半方寸匙= 一刀圭= 一钱匙= 1.5 克 一钱匙= 1.5-1.8 克 一铢= 0.65 克 一铢= 100 个黍米的重量 一分= 3.9-4.2 克 1 斛= 10 斗= 20000 毫升 1 斗= 10 升= 2000 毫升 1 升= 10 合= 200 毫升 1 合= 2 龠= 20 毫升 1 龠= 5 撮= 10 毫升 1 撮= 4 圭= 2 毫升 1 圭= 0.5 毫升 “石”:读shí,后来读dàn “龠”:读yuè

中国古代度量衡制度

竭诚为您提供优质文档/双击可除中国古代度量衡制度 篇一:中国古代度量衡表 古代中国历代度量衡制演变简表 度 衡 篇二:古代中国的度量衡 二、古代中国的度量衡 (一)原始社会度量衡的萌芽 中国古代计量的产生,可以追溯到四、五千年以前的原始社会末期[4-6]。古书记载,黄帝创立了度、量、衡、里、数五个量,命大挠作甲子以记日。尧命令羲、和两人参照日月、星辰制定历法。舜东巡时协调各部落氏族的日月和四时季节,统一音律和度量衡。夏禹使用规矩准绳治水患并以自己的身长、体重作为长度和重量标准等,这些传说记载在一定程度上反映了上古时代计量发生的萌芽情况[4,5]。 (二)商周时期计量器制的出现 商周时期已出现度量衡器制和计量年月日的历法[6]。商代甲骨文中有土地面积单位“田”字;采用干支记日法和

“十三月”的记载。商代历法以366天为一年,一年分为12个月,每逢闰年加一个月。计量昼夜时刻的漏刻,相传始于黄帝,应用于夏商。西周的青铜器铭文中的符号,可推测在金属货币出现以前或同时,重量计量已经产生并得到应用。 (三)春秋战国—度量衡发展繁荣时期 春秋、战国之交,各国先后取消了共同耕作的“公田”,承认开垦的土地私有,按田亩征收田赋。晋国六家世卿在各自的领地内,废除井田制,竞相扩大田亩面积,相对减免赋税。齐国的卿大夫陈氏,创立一种五进位的容量制——“家量”制,取代豆、区、釜、钟四进位的“公量”旧制,还采取“小进大出”的办法。现今收集到的春秋晚期的权衡器和量器有齐国的右伯君铜权,楚国的铜环权等,说明春秋时期的一些诸侯国的量制已经建立[5]。 战国时期封建经济的发展,促进了计量技术的迅速发展。各国均有不同的度量衡单位制和度量衡器具。容量单位:鲁 国为釜、庾、秉;齐国为升、豆、区、釜、钟;秦国为升、斗、桶;魏国为斛、斗、益、秦、燕、楚、三晋的权衡单位为石、钧、斤、两、铢、累、益、齊等。公元前350年的商鞅变法,废除“阡陌”和“封疆”,采用二百四十步(六尺为步)为一亩、百亩为顷的大亩积制,实行百亩给一夫的授田制,确认自耕农的土地所有制。之后,商鞅又借鉴齐国量制,监制了标准铜方升,推行统一的度量衡制。

中国古代度量衡制--演变简表

古中国历代度量衡制演变简表 在香港,虽然政府曾大力推广十进制,但1担=100司马斤、1斤(和清朝官府库平制不太一样,司马斤相等于604.79克,库平制1斤相等于596.82克)=16两、1两=10钱、1钱=10分”等换算仍被广泛用于粮食和贵金属买卖中至今。【度】-度制 时代单位换算公制换算(厘米cm) 商1尺= 10寸, 1寸= 10分1尺= 15.8, 1寸= 1.58 战国1丈= 10尺, 1尺= 10寸, 1寸= 10分1丈= 231, 1尺= 23.1, 1寸=2.31, 1分= 0.231 秦1引= 10丈, 1丈= 10尺, 1尺= 10寸, 1寸= 10分1引= 2310, 1丈= 231, 1尺= 23.1, 1寸= 2.31, 1 分= 0.231 汉1引= 10丈, 1丈= 10尺, 1尺= 10寸, 1寸= 10分1引= 2310, 1丈= 231, 1尺= 23.1, 1寸= 2.31, 1 分= 0.231 三国1丈= 10尺, 1尺= 10寸, 1寸= 10分1丈= 242, 1尺= 24.2, 1寸= 2.42, 1分= 0.242 西晋1丈= 10尺, 1尺= 10寸, 1寸= 10分1丈= 242, 1尺= 24.2, 1寸= 2.42, 1分= 0.242 东晋及十六国1丈= 10尺, 1尺= 10寸, 1寸= 10分1 丈= 245, 1尺= 24.5, 1寸= 2.45, 1分= 0.245 南朝与北朝1丈= 10尺, 1尺= 10寸, 1寸= 10分南朝?: 1丈= 245, 1尺= 24.5, 1寸= 2.45, 1分= 0.245 北朝?: 1丈= 296, 1尺= 29.6, 1寸= 2.96, 1分= 0.296 多特橙12:27:46 隋1丈= 10尺, 1尺= 10寸, 1寸= 10分1丈= 296, 1 尺= 29.6, 1寸= 2.96, 1分= 0.296 唐1丈= 10尺, 1尺= 10寸, 1寸= 10分小尺: 1 丈= 300, 1尺= 30, 1寸= 3, 1分= 0.3 大尺: 1丈= 360, 1尺= 36, 1寸= 3.6, 1分= 0.36 宋元1丈= 10尺, 1尺= 10寸, 1寸= 10分1丈= 312, 1尺= 31.2, 1寸= 3.12, 1分= 0.312 明1丈= 10尺, 1尺= 10寸, 1寸= 10分裁衣尺: 1 尺= 34, 1寸= 3.4 量地尺: 1尺= 32.7, 1寸= 3.27 营造尺: 1尺= 32, 1寸= 3.2 清1丈= 10尺, 1尺= 10寸, 1寸= 10分裁衣尺: 1 丈= 355, 1尺= 35.5, 1寸= 3.55 量地尺: 1丈= 345, 1尺= 34.5, 1寸= 3.45 营造尺: 1丈= 320, 1尺= 32, 1寸= 3.2 【量】-量制 时代单位换算公制换算(毫升mL) 战国齐:1钟= 10釜, 1釜= 4区, 1区= 4豆, 1豆= 4升

历代度量衡简表

历代度量衡简表 朝代中国历代长度比较简表(当时一尺合今公制厘米)中国历代容量比较简表(当时一升合今公制公升)中国历代重量比较简表(当时一斤合今公制克) 秦27.65 0.3425 258.24 西汉27.65 0.3425 258.24 新莽23.04 0.1981 222.73 东汉23.04 0.1981 222.73 东汉 (章帝时溪景造尺)23.75 魏24.12 0.2023 222.73 西晋24.12 0.2023 222.73 西晋末23.04 0.2023 222.73 东晋24.45 0.2023 222.73 前赵24.19 宋、齐、梁、陈24.51 南齐0.2972 334.10 梁、陈0.1981 222.73 梁(民间尺)24.66 梁(法定新尺)23 梁(测影用尺)23.55 北魏27.81 222.73 北魏29.51 北魏东魏 (太和19年颁)29.97 北魏西魏29.51 东魏北齐445.46 北魏北齐0.3962 北齐29.97 北周29.51 1.1522 250.56 北周 (“天和”时改用)26.68 0.2105 北周 (调钟律均田度地用尺)24.51 北周 (建德六年颁)24.51 隋 (“开皇”时用)29.51 0.5944 668.19 隋 (“开皇”时,调钟律用)24.51 隋 (万宝常造“律吕水尺”)27.19 隋

(“大业”时用)0.1981 222.73 唐31.10 0.5944 596.82 南北朝实物 陵墓南朝宫殿佛寺,今无存者,陵墓石刻则南京丹阳附近,遗物尚多。其地下建筑,未经发掘,难明真相。至于地面,则山陵之前,多列石兽(麒麟或天禄辟邪)一对,碑一对或二对,标一对。碑有龟座。标为柱形,下为蟠螭座,上施覆莲盖,盖上坐兽,柱身刻直沟,近上端处作横版。《后汉书·中山简王传》注“墓前开道,建石柱以为标,谓之神道”[1]。及宋初宁陵被震被吹者[2]即此类也。 五代31.10 0.5944 596.82 宋30.72 0.6641 596.82 元30.72 0.9488 596.82 明31.10 1.0737 596.82 清32.00 1.0355 596.82

古代的银两

一两银子到底值多少钱,现在很多人其实是毫无概念的。特别以当代白痴电视剧为极端,居然出现两个馒头一碗汤5两银子,一个少奶奶一次赌博输掉一千万两银子等等荒唐透顶的情节,显示当前中国的创作人无知和不认真到了何等程度,要知道万历年间国库年收入才达到200万两,而且还是经过张居正改革后国库收入丰富才有的数字。甚至包括了金庸这样的大师似乎也对银两的货币价值没有进行深入研究。大家都该记得郭靖初遇黄蓉,被她宰了一顿,结果“一会结账,共是一十九两七钱四分”。看过一些古籍就可以发现,一两银子的货币价值其实相当的高。 《红楼梦》里刘姥姥看到贾府上下一餐螃蟹24两银子,感叹说小户人家可以过一年了。要知道刘姥姥家当时也算中产阶级的,有房有地还雇得起工人丫头,第一次上贾府打秋风,得了20两银子,千恩万谢的。《明史》里也提到七品知县一年的正当俸禄(基本工资吧)只是45两白银。而《射雕》时代在南宋中晚期,白银流通量还低于明清,其价值只能更高才对,这19两多一餐饭,不管是怎样难得的美味佳肴都似乎太过分了。 因为各朝代银两的货币价值都有所不同,那么现在一般推算古币值都采用一般等价物交换的方式来计算,对中国人来说千年不变的民生商品就是大米。以下采用太平年间的大米物价记录为标准,进行一个粗略的推算,大致可以得出银两的货币价值答案。 史载明朝万历年间一两银子可以购买一般质量的大米二石,当时的一石约为94.4公斤,一两银子就可以买188.8公斤大米,就是377.6斤。现在我国一般家庭吃的大米在一斤1.5元至2元之间,以中间价1.75元计算,可以算出明朝一两银子=人民币660.8元。由于《红楼梦》故事虽以清朝为原型,生活状况却以明朝为蓝本,姑且以明朝的银两价值计算,刘姥姥拿到了一万三千多元的过年费,当然很高兴了;而郭靖则付出了超出一万二千元人民币一餐饭钱,还是在张家口这样一个小地方,太夸张了吧。郭靖就算傻,但穷苦出身,不可能不知道钱的价值,黄蓉更不可能挨店家的这一宰吧。 这一两银子要是拿到唐朝就购买力而言更是高得吓人了。唐太宗贞观年间物质文明极大丰富,一斗米只卖5文钱,通常一两银子折1000文铜钱(又称一贯),就可以买200斗米,10斗为一石,即是20石,唐代的一石约为59公斤,以今天一般米价1.75元一斤计算,一两银子相当于人民币4130元的购买力。唐玄宗开元年间通货膨胀,米价涨到10文一斗,也是一两银子=2065元人民币。 最大的问题出在宋朝,主要原因是宋朝的钱币制度极其混乱,而其记载也矛盾重重。宋朝是以“钱”为流通货币的,因为宋朝的社会经济高速发展,工商业也前所未有地发达,因此货币需求量也前所未有的庞大,而且白银的产量和进口量都不高并且当时没有类似央行这样的政府宏观调控管理机构,造成了极为混乱的情况。我们知道一般朝代1000个钱为一贯,等于一两银子,但是宋朝却不是这样的。《宋史食货志》及《续资治通鉴》均提到自真宗朝开始因白银存量偏少不足以赶上经济的发展,银价不断上涨,基本上是2000个以上的铜钱当银一两。而且宋朝“钱法”很乱,有铜钱、铁钱还有铅锡钱同时流通,各州都有权自行铸钱,还存在私人铸钱的情况,钱的大小不一、成分不宜、价值多变,“随时立制”,非常混乱。川陕地区通行铁钱,十个换一个铜钱,江南和江北流通的钱还不一样。一贯实际有多少个钱也是不确定的,有800或850个为一贯的,也有480个为一贯,还要下诏以770个为一贯,并且各州“私用则各随其俗”,完全是笔糊涂账。 根据《宋史食货志》提到“熙、丰以前,米石不过六七百”和《宋史职官志》“每斗(米)折钱三十文”的记载,姑且以2000个铜钱折银一两计算,太平时期米价是1石600—300钱(靖康之乱