药理大表:局麻药、止痛药

局麻药

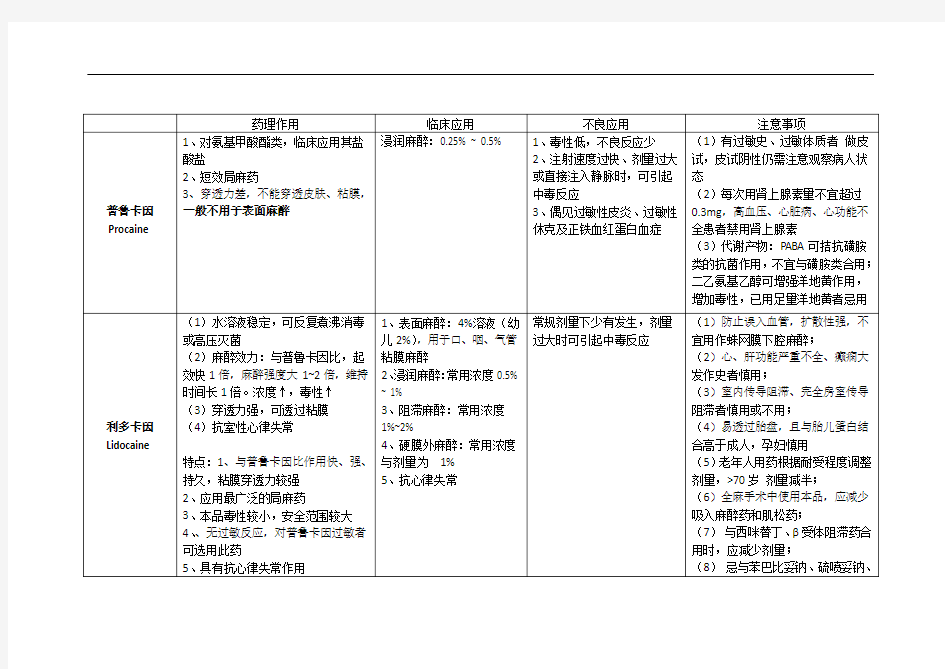

局部麻醉药(local anaesthetics)

能在用药局部可逆性的阻断感觉神经冲动发生与传导的药物。在保持意识清醒的情况下,可逆地引起局部组织痛觉消失。

一、局麻药应用方法

1. 表面麻醉

2. 浸润麻醉

3. 传导麻醉

4. 蛛网膜下腔麻醉

5. 硬脊膜外麻醉

二、局麻药作用机制

可逆性地封闭钠通道,抑制神经细胞膜去极化,从膜内侧阻断Na+通道,抑制了动作电位的发生和传导,从而发挥局部麻醉作用

四、局麻药的不良反应

1. 中枢神经系统:惊厥(抑制了抑制性神经)

2. 循环系统:主要是血管扩张和心脏抑制

3. 过敏反应:皮疹、血管神经性水肿、关节疼痛、支气管痉挛,甚至心脏骤停(普鲁卡因)

五、局麻药作用的影响因素

1. 局麻组织pH:细胞外液pH降低时,能透过细胞膜的RN很少,因此局麻效果降低

2. 血管收缩情况:为减少局麻药的吸收,延长局麻药在作用部位的滞留时间,应用局麻药时一般都加入微量肾上腺素以收缩血管

3. 局麻药的代谢:(1)酯类局麻药主要在血浆中被胆碱酯酶水解失效

(2)酰胺类局麻药主要经肝P-450酶代谢,肝功障碍或肝血流量降低时,代谢减慢

复习题:

1.请说出五种常用局麻药?

2.局麻药是如何产生局麻作用的?

3.局麻药的不良反应有哪些?

4.哪种局麻药不用于浸润麻醉?

5.利多卡因临床可应用哪几种麻醉?丁卡因、普鲁卡因一般不用于哪种麻醉?

镇痛药

一、麻醉性镇痛药:(阿片类镇痛药)

主要作用于中枢神经系统不同类型阿片受体,镇痛作用强大,同时不影响其它感觉如知觉、听觉,并能保持意识清醒。反复使用,易产生成瘾性。

二、解热镇痛抗炎药

机制:1、抑制环氧酶(COX)

2、阻止花生四烯酸转化为前列腺素(PG)

3、抑制血栓素的合成

三、其它镇痛药物:抗癫痫药物

复习题:

?吗啡的作用原理是什么?主要药理作用、不良反应有哪些?

?解热镇痛抗炎药的共同作用有哪些?作用机制是什么?

?阿司匹林有哪些不良反应?

?卡马西平用于镇痛治疗的适应症?

镇痛给药途径和给药方案

给药途径和给药方案 一.全身给药 单次或间断静脉注射给药 适用于门诊手术和短小手术 药物血浆浓度峰谷比大,易出现镇 痛盲区,需按时给药 静脉炎、皮下渗漏为常见并发症 常用药物有NSAIDs(酮洛酸、氯诺 昔康、氟比洛芬酯、帕瑞昔布)、曲 马多和阿片类(哌替啶、吗啡、芬太 一般先给负荷量,迅速达到 镇痛效应后,以维持量维持 镇痛作用 由于术后不同状态疼痛阈值 变化,药物恒量输注的半衰 期不等,更主张使用病人自 控方法,达到持续镇痛和迅 持续静脉注射给药

二.局部给药 局部浸润推荐方案 局部 浸润 局部浸润简单易行,适用于 浅表或小切口手术如阑尾切除、疝修补术、膝关节镜 检术等 也可以切口长效局麻药浸 润,减少全身镇痛药的用量。 局麻药中加入阿片类药物,可增效镇痛作用并延长镇 痛时间。 外周神 经阻滞 适用于相应神经丛、神经干支配区域的术后镇痛。例如肋间神经阻滞、上肢神经阻滞(臂丛)、椎旁神经阻滞、下肢神经阻滞(腰丛、股神经、坐骨神经和腘窝)等。 病人可保持清醒,对呼吸、循环功能影响小,特别适于老年、接受抗凝治疗病人和心血管功能代偿不良者。 使用导管留置持续给药,可以获得长时间的镇痛效果。 硬脊膜外 腔给药 适用于胸、腹部及下肢手术后疼痛的控制。 其优点是:不影响神智和病情观察,镇痛完善,也可做到不影响运动和其他感觉功能。 手术后T3~T5硬膜外腔镇痛,可改善冠状动脉血流量,减慢心率,有利于纠正心肌缺血。 在下腹部和下肢手术,几乎可以完全阻断手术创伤引起过高的应激反应。 10~200.5%~0.75%30~400.5%~0.75%伤口浸润200.75% 10~20<20罗哌卡因0.25%~0.5%左旋布比卡因0.25%~0.5%布比卡因 甲状腺手术 30~40<30罗哌卡因0.25%~0.5%左旋布比卡因0.25%~0.5%布比卡因腹股沟疝 40~60 0.25%罗哌卡因 胆囊切除 200.75%罗哌卡因妇科手术腹腔内滴注 吗啡1~2mg 10~20 0.75%罗哌卡因 肩关节镜 吗啡1~2mg 20罗哌卡因0.5%布比卡因膝关节镜关节内滴注

局麻药的毒性反应

局麻药的毒性反应 局麻药可阻滞机体电压门控钠通道,影响动作电位的传导,具有全身毒性作用。当血液中局麻药浓度超过一定阈值时,就会发生局麻药的全身毒性反应,主要累及中枢神经系统和心血管系统,严重者可致死。引起全身毒性反应的常见原因有:局麻药的剂量或浓度过高,误将药物注入血管以及患者的耐受力降低等。毒性反应和程度和血药浓度直接相关,与局麻药的作用强度成正比。一般认为局麻药混合应用时,毒性作用累加。 (一)中枢神系统毒性反应 中枢神经系统比心血管系统对局麻药更敏感,对于清醒患者来说,中枢神经系统症状常为局麻药中毒的先兆。初期症状包括眩晕、口周麻木,然后患者会出现耳鸣和视物不清(注视困难或眼球震颤)、多语、寒战、惊恐不安和定向障碍等。如果继续发展,则可出现意识丧失、昏迷,并出现面部肌群和四肢远端震颤、肌肉抽搐、最终发生强制性阵挛性惊厥。如果局麻药大剂量、快速入血时,将迅速出现中枢神经系统抑制状态,呼吸循环抑制,甚至发生心搏骤停。 呼吸性或代性酸中毒可增加局麻药致中枢神经系统毒性的危险性。PaCO2(动脉血二氧化碳分压)升高使脑血流量增加,局麻药入脑更迅速,并且还可以降低大脑惊厥值;高碳酸血症和(或)酸中毒可降低局麻药的血浆蛋白结合率,将增加弥散入脑组织的药物量。抽

搐发作可引起通气不足以及呼吸性合并代性酸中毒,从而进一步加重中枢神经系统毒性。此外,高热也将增加大脑对局麻药的敏感性。 (二)心血管系统毒性反应 多数局麻药产生心血管系统毒性反应的血药浓度是产生惊厥时血药浓度的3倍以上,但布比卡因和依替卡因例外,其中中枢神经系统和心血管系统毒性几乎同时发生。心血管系统毒性反应初期表现为由于中枢神经系统兴奋而间接引起的心动过速和血压升高;晚期则由局麻药的直接作用,使心肌收缩力减弱、心排出量降低,引起心律失常;松弛血管平滑肌,使小动脉扩,血压下降。当血药浓度极高时,可出现周围血管广泛扩,心脏传导阻滞,心率缓慢,甚至心搏骤停。 在动物实验中,布比卡因可引起包括心室颤动(简称室颤)在的严重心律失常,而利多卡因、丁卡因、甲哌卡因很少引起室性心律失常。与其他局麻药相比,布比卡因引发的心血管功能衰竭进行心肺复的成功率极低。妊娠患者对布比卡因的心血管系统毒性更敏感,故美国产科麻醉中不推荐使用0.75%的布比卡因。酸中毒和缺氧也可增强布比卡因的心脏毒性。 (三)过敏反应 局麻药过敏反应是指使用少量局麻药后,出现皮肤红斑、荨麻疹、咽喉水肿、支气管痉挛、血管神经性水肿,甚至休克等症状,危及患者生命安全。过敏反应是抗原抗体反应,使肥大细胞释放组胺和5-羟色胺等活性物质,引起机体快速而严重的全身防御反应。真正的局麻药过敏反应并不常见,临床上常易将毒性反应或对局麻药种添加的

局麻药中毒的处理

局麻药中毒的处理 1 ?轻者仅有兴奋、多语、面红或表情淡漠、面色苍白、肌肉小抽搐等症状处理:停止给局麻药,安 定5mg ,鼻导管给氧 2?严重者则出现胸闷,头痛,心悸,全身肌肉抽搐至惊厥,因惊厥不能有效呼吸、发绢、血压升 高、心率加快; 处理: ①利多卡因导致中毒:停止给局麻药,安定5mg,面罩给氧; ②长效局麻药导致的中毒: a) 停止给局麻药,安定5mg ,面罩给氧; b) 20%脂肪乳100 ml iv (2 min ); 20% 脂肪乳150 ml ivgtt (15 min )(总量<4mg/kg); ③病It好转,生命体征平稳改全麻后继续手术。 3. 心^初性:心律失常(心动过缓、房性、室性早搏、室扑、室颤)、QRS增宽、血压下降。 处理: ①20%脂肪乳100 ml iv (2 min ); 20% 脂肪乳150 ml ivgtt (15 min ) (总量<4mg/kg); ②漠节鞍 ③异丙肾上腺素 ④请求支援,副主任医师、主任医师和科室主任到场; ⑤病情好转,生命体征平稳改全麻后继续手术。 4. 心脏停止: 处理: ①标准化心肺复苏; ②肾上腺素1mg iv ; ③20%脂肪乳100 ml iv (2 min ),如果在心脏停止前已输脂肪乳,总量已达4mg/kg,则直接 到步骤(7); 除颤或肾上腺素1 mg iv (观察2 min ) ⑤重复步骤⑶;

⑥重复步骤⑷; ⑦20% 脂肪乳300 ml ivgtt (15 min ) (总量<8mg/kg); ⑧继续治疗……向医务科汇报;⑼终点: a)病情好转,清醒,生命体征平稳返病房;

b)病情好转,生命体征尚不稳定或未清醒送ICU ; c)抢救无效,宣布死亡。 只供学习与交流

术后病人使用自控镇痛(PCA)泵护理指引(2014)

术后病人使用自控镇痛(PCA)泵护理指引 一、病人自控镇痛的概念(Patient controlled analgesia,PCA) 指由病人自己根据疼痛情况,自行决定并通过微量泵向体内注射镇痛药,按需给药,以达到满意的镇痛效果的一种方法。 二、PCA的种类(给药途径) 1、静脉PCA(PCIA):是通过静脉系统给药,这种给药途径操作简单,目前应用最广,可方便地使用外周静脉和锁骨下静脉置管,适用药物较多,具有镇痛作用的麻醉药如氯胺酮等均可使用。PCIA起效快,效果可靠,适应症广泛,如癌痛、术后痛、创伤痛、烧伤后疼痛、炎症疼痛等,但PCIA针对性差,对全身影响较大。 2、硬膜外PCA(PCEA):通过硬膜外腔给药,适用于胸背以下区域性疼痛的治疗。PCEA 用药量小,止痛效果可靠,持续时间长久,且作用范围局限,对全身影响相对较小,可用于分娩痛、胸腹部、下肢等术后或此类部位的癌痛治疗,但其操作相对复杂,无菌要求高。阿片类药物尤其吗啡用于硬膜外腔注射可发生延迟性呼吸抑制,因而PCEA的应用具有较高的选择性。我院常选用此种方法进行术后镇痛。 3、皮下PCA(PCSA):皮下置管,病人自控皮下注入镇痛药,可分别采用吗啡、丁丙诺啡等药。管理较PCIA途径简单,并发症也较之少,药物的生物利用度为PCIA给药的80%。使用PCSA应注意定期更换皮下针放置位置,以免吸收不良造成镇痛不足。 4、外周神经阻滞PCA(PCNA):在给予外周神经阻滞后留管,病人自控局麻药进行外周神经阻滞。 三、PCA常用药物及工作原理 镇痛药物的选择根据病情和给药途径决定。常用药物有:(1)阿片类药物:吗啡、杜冷丁、芬太尼、阿芬太尼、曲马多等;(2)局部麻醉药物:布比卡因、罗哌卡因等;(3)神经安定药:氟哌利多、咪唑安定等。PCEA给药多选择吗啡复合低浓度的局麻药;PCIA给药多选择芬太尼复合氟哌利多。 我院硬膜外镇痛(PCEA)配方:局麻药+阿片类受体药+止吐药。具体为0.75%罗哌卡因或0.75%左布比卡因40ml+舒芬太尼50ug或地佐辛10mg(或酒石酸布托啡诺5mg)+欣贝(盐酸托烷司琼)5mg+0.9%生理盐水配制成160ml,加入镇痛泵。 镇痛泵持续输注为2.5~3.5ml/h ,单次追加(PCA)为2.5~3.5ml ,锁时为45分钟。(开启镇痛泵后,每小时固定2.5~3.5ml的麻醉药输入,如患者觉得疼痛可按单次追加按键,

术后镇痛治疗规范

术后镇痛治疗规范 一、镇痛药物 最常用的药物有阿片类药,如吗啡、哌替啶和芬太尼;非阿片类药,如曲马多等。解热镇痛药因对锐痛和内脏痛效果较差,故较少使用。硬膜外镇痛时局麻药常选用布比卡因,其作用时间较长,如浓度低于%则对运动神经的阻滞很弱,比较安全。 二、镇痛方法 传统的术后镇痛方法有口服药物,肌内、皮下、静脉注射药物和直肠给药等。由于这些方法: ①不能及时止痛; ②血药浓度波动大,有效镇痛时间有限,镇痛效果往往不够满意; ③不能个体化用药,对于药物需求量很大的病人常镇痛不全,而对于需求量较小的病人又可能用药过量,抑制呼吸; ④重复肌内注射造成注射部位,对病人产生不良的心理影响。现以硬膜外镇痛和病人自控镇痛法为好。 (一)硬膜外镇痛包括硬膜外单次和持续给药。常选用吗啡,吗啡可透过硬膜外间隙进入蛛网膜下隙,作用于脊髓后角的阿片受体。成人常用剂量为2~3mg/次,用生理盐水稀释至10ml注入,注药后约30分钟起效;持续6~24小时,平均为12小时。疼痛再度出现时,可重复给药。 不良反应:常有恶心、呕吐、皮肤瘙痒、和呼吸抑制。药液中加入氟哌利多,既可增强镇痛,又可减少恶心呕吐的发生。由于注射吗啡可产生延迟性呼吸抑制,故应密切观察,最好控制一次剂量在2~3mg,对老年危重病人更应警惕。 (二)病人自控镇痛(patient controlled analgesia, PCA)即在病人感到疼痛时,

可自行按压PCA装置的给药键,按设定的剂量注入镇痛药,从而达到止痛效果。它弥补了传统镇痛方法存在的镇痛不足和忽视病人个体差异,以及难以维持血药浓度稳定等问题。PCA装置包括:注药泵;自动控制装置,一般用微电脑控制;输注管道和防止反流的单向活瓣等。 1.分类 ①病人自控静脉镇痛(PCIA); ②病人自控硬膜外镇痛(PCEA)。 2.常用术语 ①负荷剂量(loading dose),指PCA迅速达到无痛所需血药浓度,即最低有效镇痛浓度(MEAC)所需药量; ②单次剂量(bolus dose),是指病人因镇痛不全所追加的镇痛药剂量; ③锁定时间(lock out time),是指设定的两个单次有效给药的间隔时间,在此期间PCA装置不执行单次剂量指令; ④背景剂量(basal infusion)为设定的持续给药量。 3.注意事项PCA的药物配方种类较多,PCIA主要以麻醉性镇痛药为主,常用吗啡、芬太尼或曲马多等。PCEA则以局麻药和麻醉性镇痛药复合应用,常用%~%布比卡因加小量的芬太尼或吗啡。无论采用PCIA或PCEA,医生都应事先向病人讲明使用的目的和正确的操作方法。PCA开始时,常给一负荷剂量作为基础,再以背景剂量维持。遇镇痛不全时,病人可自主给予单次剂量,以获得满意的镇痛效果。在此期间,医生应根据病情及用药效果,合理调整单次剂量、锁定时间以及背景剂量,达到安全有效的个体化镇痛的目的。

局麻药中毒的处理

局麻药中毒的处理 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

局麻药中毒的处理 1.轻者仅有兴奋、多语、面红或表情淡漠、面色苍白、肌肉小抽搐等症状 处理:停止给局麻药,安定5mg ,鼻导管给氧 2.严重者则出现胸闷,头痛,心悸,全身肌肉抽搐至惊厥,因惊厥不能有效呼吸、发绀、血压升高、心率加快; 处理: ①利多卡因导致中毒:停止给局麻药,安定5mg ,面罩给氧; ②长效局麻药导致的中毒: a) 停止给局麻药,安定5mg ,面罩给氧; b) 20%脂肪乳100 ml iv (2 min ); 20%脂肪乳150 ml ivgtt (15 min ) (总量<4mg/kg); ③病情好转,生命体征平稳改全麻后继续手术。 3.心*****性:心律失常(心动过缓、房性、室性早搏、室扑、室颤) 、QRS增宽、血压下降。 处理: ① 20%脂肪乳100 ml iv (2 min ); 20%脂肪乳150 ml ivgtt (15 min ) (总量<4mg/kg); ②溴苄铵 ③异丙肾上腺素 ④请求支援,副主任医师、主任医师和科室主任到场;

⑤病情好转,生命体征平稳改全麻后继续手术。 4.心脏停止: 处理: ① 标准化心肺复苏; ② 肾上腺素1mg iv; ③ 20%脂肪乳100 ml iv (2 min ),如果在心脏停止前已输脂肪乳,总量已达4mg/kg,则直接到步骤 (7); ④ 除颤或肾上腺素 1mg iv (观察 2 min ) ⑤ 重复步骤 (3); ⑥ 重复步骤 (4); ⑦ 20%脂肪乳300 ml ivgtt (15 min ) (总量<8mg/kg); ⑧ 继续治疗……向医务科汇报; ⑼ 终点: a) 病情好转,清醒,生命体征平稳返病房; b) 病情好转,生命体征尚不稳定或未清醒送ICU; c) 抢救无效,宣布死亡。

术后镇痛评估规范

术后镇痛评估规范 、术后疼痛评估 手术后疼痛(Postoperative Pain ),简称术后痛,是手术后即刻发生的急性疼痛(通常持续不超过7天),其性质为伤害性疼痛,也是临床最常见和最需紧急处理的急性疼痛。疼痛评估是术后疼痛有效管理的重要环节。 (一)疼痛强度评分法 1、视觉模拟评分法(Visual Analogue Scales, VAS) 一条长100mm的标尺,一端标示“无痛”,另一端标示“最剧烈的疼痛”,患者 根据疼痛的强度标定相应的位置。 2、数字等级评定量表(Numerical Rating Scale, NRS)用0?10数字的刻度标示出不同程度的疼痛强度等级,“ 0”为无痛,“10”为最剧烈疼痛,4以下为轻度痛(疼痛不影响睡眠),4 ~ 7为中度痛,7以上为重度痛(疼痛导致不能睡眠或从睡眠中痛醒)。 无痛轻度疼痛中度痛重度疼痛 3、语言等级评定量表(Verbal Rati ng Scale, VRS ) 将描绘疼痛强度的词汇通过口述表达为无痛、轻度痛、中度痛、重度痛 4、Wong-Baker 面部表情量表(Wong-Baker Faces Pain Rati ng Scale ) 由六张从微笑或幸福直至流泪的不同表情的面部像形图组成。这种方法适用于交流困难,如儿童(3-5岁)、老年人、意识不清或不能用言语准确表达的患者。 0 2 4 6 8 10 无痛有点痛轻微疼痛疼痛明显疼痛严重剧烈痛

二、镇痛目标 疼痛管理的目标是要达到:①最大程度的镇痛(术后即刻镇痛,无镇痛空白期;持续镇痛;避免或迅速制止突发性疼痛;防止转为慢性痛)。②最小的不良反应(无难以耐受的副作用)。③最佳的躯体和心理功能(不但安静时无痛,还应达到运动时镇痛)。④最好的生活质量和病人满意度。 三、镇痛药物 一、非甾体类抗炎药 非选择性NSAID和选择性COX W制剂,原则上所有NSAID药物均可用于口服患者术后轻一一中段疼痛的镇痛。主要口服药是布洛芬、双氯芬酸、美洛昔康、氯诺西康、塞来昔布,注射药物有氯若西康、酮洛酸、氟比洛芬酯、帕瑞昔布钠、环氯化酶抑制剂均有“封顶”效应,不应超量给药。 用于术后镇痛的主要指征是: ①中小手术后的镇痛 ②大手术与阿片类药物或曲马多联合。 二、布托啡诺、地佐辛 为中枢镇痛药,阿片类受体激动拮抗剂与NSAID合用有效应协同作用。 三、阿片类镇痛药

局麻药中毒的处理

局麻药中毒的处理 1.轻者仅有兴奋、多语、面红或表情淡漠、面色苍白、肌肉小抽搐等症状 处理:停止给局麻药,安定5mg ,鼻导管给氧 2.严重者则出现胸闷,头痛,心悸,全身肌肉抽搐至惊厥,因惊厥不能有效呼吸、发绀、血压升高、心率加快; 处理: ① 利多卡因导致中毒:停止给局麻药,安定5mg ,面罩给氧; ②长效局麻药导致的中毒: a) 停止给局麻药,安定5mg ,面罩给氧; b) 20%脂肪乳100 ml iv (2 min ); 20%脂肪乳150 ml ivgtt (15 min ) (总量<4mg/kg); ③病情好转,生命体征平稳改全麻后继续手术。 3.心*****性:心律失常(心动过缓、房性、室性早搏、室扑、室颤) 、QRS增宽、血压下降。 处理: ① 20%脂肪乳100 ml iv (2 min ); 20%脂肪乳150 ml ivgtt (15 min ) (总量<4mg/kg); ②溴苄铵 ③异丙肾上腺素 ④请求支援,副主任医师、主任医师和科室主任到场; ⑤病情好转,生命体征平稳改全麻后继续手术。 4.心脏停止: 处理: ① 标准化心肺复苏; ② 肾上腺素1mg iv; ③ 20%脂肪乳100 ml iv (2 min ),如果在心脏停止前已输脂肪乳,总量已达4mg/kg,则直接到步骤(7); ④ 除颤或肾上腺素1mg iv (观察2 min ) ⑤ 重复步骤(3); ⑥ 重复步骤(4); ⑦ 20%脂肪乳300 ml ivgtt (15 min ) (总量<8mg/kg); ⑧ 继续治疗……向医务科汇报; ⑼ 终点: a) 病情好转,清醒,生命体征平稳返病房; b) 病情好转,生命体征尚不稳定或未清醒送ICU;

麻醉科术后镇痛及其管理

概述 免除疼痛是病人的基本权利和医护人员的神圣职责。术后疼 痛是伤害性刺激,术后疼痛及其应激反应严重损害病人的身心健康、是引起术后并发症的关键因素,可引起恶心、呕吐、肠蠕动减慢、肌肉痉挛、血栓形成、心肺并发症及器官功能恢复延迟等不良后果。应用麻醉技术和镇痛药物给病人以有效的术后镇痛对循环、 呼吸、消化、凝血、神经内分泌及免疫系统的积极作用,而结合微创手术的开展、早期经口营养、早期活动、使用生长激素等综合 措施,促进病人康复。 一、术后镇痛的目的和基本原则 术后镇痛必须遵守以下基本原则:

1.根据手术的部位和性质,主动预防性地用药防治术后疼痛; 2.联合应用不同种类的镇痛药物,尽量减少麻醉性镇痛药用量; 3.镇痛药物需求个体差异大,疼痛治疗用药应从最小有效剂量开始,做到用药个体化; 4.应用镇痛药物前,应观察和检查手术部位情况,明确疼痛原因,避免因疼痛治疗掩盖术后并发症的观察; 二、术后镇痛的方法 1.口服给药:门诊手术或住院病人体表手术一般以口服给药 为宜。常用非甾体类抗炎药、曲马多和阿片类镇痛药。.2.肌肉注射或静脉注射:间断肌肉注射或静脉注射麻醉性镇

痛药是传统的术后镇痛方法,起效较快,但该方法有其显 著的不足。给药后血药峰浓度过高易导致呼吸抑制,危及 病人安全;给药后血药浓度达不到有效镇痛浓度则镇痛不 全。常用药物有哌替啶或吗啡。目前还常用的有环氧合酶 -2(COX-2)特异性抑制剂帕瑞昔布钠等。— 3.局部镇痛:手术结束时将局麻药浸润注射到手术切口周围,可使切口疼痛减轻或消失数小时。常用药物为0.5-1%罗哌 卡因。亦有在关节手术后在关节腔内或周围应用小剂量的 舒芬太尼。 4.神经阻滞镇痛: (1)肋间神经阻滞:胸、腹部手术后可通过阻滞支配切口

脂肪乳治疗局麻药中毒__

脂肪乳治疗局麻药中毒 一、概述 ㈠局麻药中毒得概念 血液中局麻药浓度超过机体得耐受能力,引起中枢神经系统与心血管系统出现各种兴奋或抑制得临床症状,称为局麻药中毒。㈡局麻药全身毒性反应发生率:约10000例周围神经阻滞中有 15~20例,约10000例椎管内麻醉中有4例。 ㈢常见原因:局麻药使用过量,药物误入血管内,注射部位血运丰 富导致吸收过快,个体对局麻药超敏等。 二、常用局麻药毒性强度 ㈠常用局麻药其毒性强度依次为 布比卡因>罗哌卡因(左旋布比卡因)>利多卡因>普鲁卡因>氯普鲁卡因 利多卡因与布比卡因联合使用可提高中毒剂量。 ㈡布比卡因就是一种长效得酰胺类局部麻醉药布比卡因得麻醉性能强而且持续时间久。布比卡因得心血管毒性反应较难纠正,一旦出现了严重得心血管毒性反应后复苏就比较困难。 三、临床表现:主要为中枢神经系统与心脏毒性反应 ㈠中枢神经系统反应:如口唇麻木、头痛、头晕、头昏、眼球震颤、肌肉强直、惊厥乃至昏迷等症状;通常通过给氧、镇静、控制呼吸与稳定循环等对症处理方法可以很好控制,而且往往经过药物充分代谢后相对恢复良好。 ㈡心血管系统反应:低血压、心动过缓、心律失常、室颤及心搏骤停;一旦局麻药中毒表现为严重得心脏毒性反应,尤其就是生严重心律失常甚至心搏骤停,则缺乏有效得处置与复苏手段。 四、局部麻醉药心脏毒性反应救治得新发现 ㈠临床医师对局麻药中毒重视得原因,很大程度上在于缺乏有效得救治药物,因而使得对症与支持治疗成为局麻药中毒最主要得处置手段。 ㈡长期以来,研究者们一直努力寻求能够逆转局麻药中毒后循环衰竭得有效药物。 ㈢Weinberg及同事在1998年所报道得一项研究使这一临床现象得到显著改变。一种在临床上被广泛应用得静脉营养液—脂肪乳剂,有可能在局麻药中毒得救治中扮演及其重要得角色。 五、病例材料㈠病例1 ①女性,84岁,ASA3级,拟经腋路臂丛神经阻滞下行挛缩松解术。②1%罗哌卡因40ml,注毕15min后患者诉头晕,随即意识消失、全身抽搐,2min后患者心电图出现室性早搏、严重窦缓至心搏停止、常规心肺复苏无效。 ③给予20%脂肪乳剂首剂100ml加持续输注200ml(10ml/min),当总量达到200ml(4ml /kg)时心率恢复。 ④病人转入IUC三小时后拔管,没有遗留任何神经系统缺陷。随后得检查未发现心梗或肺栓塞得证据。 ㈡病例2 ①中年男性,采用布比卡因与罗哌卡因行臂丛神经阻滞。②用药几分钟后病人发生心搏骤停。经过20min得标准化心肺脑复苏(CPCR)处理,包括多次电除颤与多次静脉注射肾上腺素、阿托品、胺碘酮以及加压素等,病人仍然处于心跳停止状态,心电图显示间断有室速与室颤波形。 ③静脉注射100ml浓度为20%得脂肪乳后,心电图上迅速观察到了病人心脏得一次跳动,

术后镇痛治疗规范

术后镇痛治疗规范文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

术后镇痛治疗规范 一、镇痛药物 最常用的药物有阿片类药,如吗啡、哌替啶和芬太尼;非阿片类药,如曲马多等。解热镇痛药因对锐痛和内脏痛效果较差,故较少使用。硬膜外镇痛时局麻药常选用布比卡因,其作用时间较长,如浓度低于0.2%则对运动神经的阻滞很弱,比较安全。 二、镇痛方法 传统的术后镇痛方法有口服药物,肌内、皮下、静脉注射药物和直肠给药等。由于这些方法: ①不能及时止痛; ②血药浓度波动大,有效镇痛时间有限,镇痛效果往往不够满意; ③不能个体化用药,对于药物需求量很大的病人常镇痛不全,而对于需求量较小的病人又可能用药过量,抑制呼吸; ④重复肌内注射造成注射部位,对病人产生不良的心理影响。现以硬膜外镇痛和病人自控镇痛法为好。 (一)硬膜外镇痛包括硬膜外单次和持续给药。常选用吗啡,吗啡可透过硬膜外间隙进入蛛网膜下隙,作用于脊髓后角的阿片受体。成人常用剂量为2~3mg/次,用生理盐水稀释至10ml注入,注药后约30分钟起效;持续6~24小时,平均为12小时。疼痛再度出现时,可重复给药。 不良反应:常有恶心、呕吐、皮肤瘙痒、和呼吸抑制。药液中加入氟哌利多2.5mg,既可增强镇痛,又可减少恶心呕吐的发生。由于注射吗啡可产生延迟性呼吸抑制,故应密切观察,最好控制一次剂量在2~3mg,对老年危重病人更应警惕。 (二)病人自控镇痛(patientcontrolledanalgesia,PCA)即在病人感到疼痛时,可

自行按压PCA装置的给药键,按设定的剂量注入镇痛药,从而达到止痛效果。它弥补了传统镇痛方法存在的镇痛不足和忽视病人个体差异,以及难以维持血药浓度稳定等问题。PCA装置包括:注药泵;自动控制装置,一般用微电脑控制;输注管道和防止反流的单向活瓣等。 1.分类 ①病人自控静脉镇痛(PCIA); ②病人自控硬膜外镇痛(PCEA)。 2.常用术语 ①负荷剂量(loadingdose),指PCA迅速达到无痛所需血药浓度,即最低有效镇痛浓度(MEAC)所需药量; ②单次剂量(bolusdose),是指病人因镇痛不全所追加的镇痛药剂量; ③锁定时间(lockouttime),是指设定的两个单次有效给药的间隔时间,在此期间PCA装置不执行单次剂量指令; ④背景剂量(basalinfusion)为设定的持续给药量。 3.注意事项PCA的药物配方种类较多,PCIA主要以麻醉性镇痛药为主,常用吗啡、芬太尼或曲马多等。PCEA则以局麻药和麻醉性镇痛药复合应用,常用0.1%~0.2%布比卡因加小量的芬太尼或吗啡。无论采用PCIA或PCEA,医生都应事先向病人讲明使用的目的和正确的操作方法。PCA开始时,常给一负荷剂量作为基础,再以背景剂量维持。遇镇痛不全时,病人可自主给予单次剂量,以获得满意的镇痛效果。在此期间,医生应根据病情及用药效果,合理调整单次剂量、锁定时间以及背景剂量,达到安全有效的个体化镇痛的目的。

术后镇痛并发症的预防与处理

PCA术后镇痛并发症及其预防 一、PCA的概念一种病人根据自己疼痛的情况,将小剂量的麻醉性镇痛药或局麻药通过泵多次经静脉或硬膜外腔、皮下给予,达到镇痛目的一种镇痛技术或者给药方式。 二、PCA的分类 常用PCA的分类 不同种类的PCA 单次给药量锁定时间常用药物 PCIA 0.5ml~lml 5~8分阿片类、曲马多、非甾体抗炎药 PCEA 4ml 15~20分局麻药和(或)阿片类药 PCSA 0.5ml 20分吗啡* *哌替啶具有组织刺激性,不宜用PCSA。三、PCA的适应症 1.术后镇痛4.肿瘤晚期疼痛的治疗 2.分娩镇痛5.内科疾病治疗如心绞痛、镰状细胞危象 3.慢性疼痛治疗6.儿童疼痛的治疗 7.将PCA作为一种研究手段或工具,评价疼痛的严重程度或某种药物的镇痛效果。四、PCA的副作用、并发症及处理 (一)阿片类药物的副作用 1.恶心、呕吐:无论从那一种方式给予阿片类药物都可能引起恶心、呕吐,吗啡、派替啶是PCA治疗中最普遍使用的药物,其它还包括二氢吗啡酮、nalbuphine和buprenorphine。但术后引起恶性呕吐的因素还和术前用药、麻醉操作、术中术后用药、手术种类和部位以及空腹与否有关。 处理:常用的减少恶心呕吐倾向的方法包括避免长时间禁食、缺氧、容量过少。 使用止吐的药物(灭吐灵10mg静脉单次注射,或肌注灭吐灵q6h10mg。 普氯哌嗪12.5mg肌注,5-HT受体拮抗剂枢复宁或格拉斯琼。) 2.呼吸抑制:阿片类药物能降低正常人的呼吸频率和幅度,导致一个中枢性的呼吸抑制,呼吸中枢对C02反应性下降或呼吸模式的改变。Brose等在剖腹产手术病人,让病人接受椎管内注入吗啡、肌注镇痛药、PCA。术后第一个24小时监测动脉血氧饱和度和呼吸频率,低氧饱和度(≥30秒),在三组均有发生。而PCA组的病人更易出现轻微的低血氧饱和度,但很少出现严重的低血氧饱和度。①新的镇痛药②麻醉药和肌松药在术后短期内的残余作用。③上呼吸道不同程度梗阻。④术前病人本身有呼吸功能障碍。 3.内脏运动障碍 阿片类药能减弱内脏运动,引起便秘和胃潴留。并可导致进一步的危险。如胃内容物的返流和误吸,甚至影响肠吻合术伤口愈合。目前还没有确切的证据表明吗啡和哌替啶在减弱

术后镇痛评估规范

术后镇痛评估规范 一、术后疼痛评估 手术后疼痛(Postoperative Pain),简称术后痛,是手术后即刻发生的急性疼痛(通常持续不超过7天),其性质为伤害性疼痛,也是临床最常见和最需紧急处理的急性疼痛。疼痛评估是术后疼痛有效管理的重要环节。 (一)疼痛强度评分法 1、视觉模拟评分法(Visual Analogue Scales, VAS) 一条长100mm 的标尺,一端标示“无痛”,另一端标示“最剧烈的疼痛”,患者根据疼痛的强度标定相应的位置。 2、数字等级评定量表(Numerical Rating Scale, NRS) 用0~10 数字的刻度标示出不同程度的疼痛强度等级,“0”为无痛,“10”为最剧烈疼痛,4 以下为轻度痛(疼痛不影响睡眠),4 ~ 7 为中度痛,7 以上为重度痛(疼痛导致不能睡眠或从睡眠中痛醒)。 无痛轻度疼痛中度痛重度疼痛 3、语言等级评定量表(Verbal Rating Scale, VRS) 将描绘疼痛强度的词汇通过口述表达为无痛、轻度痛、中度痛、重度痛 4、Wong-Baker 面部表情量表(Wong-Baker Faces Pain Rating Scale) 由六张从微笑或幸福直至流泪的不同表情的面部像形图组成。这种方法适用于交流困难,如儿童(3-5 岁)、老年人、意识不清或不能用言语准确表达的患者。

0 2 4 6 8 10 无痛有点痛轻微疼痛疼痛明显疼痛严重剧烈痛 二、镇痛目标 疼痛管理的目标是要达到:①最大程度的镇痛(术后即刻镇痛,无镇痛空白期;持续镇痛;避免或迅速制止突发性疼痛;防止转为慢性痛)。②最小的不良反应(无难以耐受的副作用)。③最佳的躯体和心理功能(不但安静时无痛,还应达到运动时镇痛)。④最好的生活质量和病人满意度。 三、镇痛药物 一、非甾体类抗炎药 非选择性NSAID 5和选择性COX 2 抑制剂,原则上所有NSAID 5 药物均可用于口 服患者术后轻——中段疼痛的镇痛。主要口服药是布洛芬、双氯芬酸、美洛昔康、氯诺西康、塞来昔布,注射药物有氯若西康、酮洛酸、氟比洛芬酯、帕瑞昔布钠、环氯化酶抑制剂均有“封顶”效应,不应超量给药。 用于术后镇痛的主要指征是: ①中小手术后的镇痛 ②大手术与阿片类药物或曲马多联合。 二、布托啡诺、地佐辛 为中枢镇痛药,阿片类受体激动拮抗剂与NSAID s 合用有效应协同作用。 三、阿片类镇痛药

局麻药中毒的诊断和处理流程

局麻药中毒的诊断和处理流程 一、局麻药全身毒性反应诊断在使用了大量局麻药或有可能发生局麻药意外入血的情况下,出现下列临床表现应高度怀疑局麻药全身毒性反应。 1. 意识突然丧失,伴或不伴强直阵挛发作。 2. 循环系统:可能发生窦性心动过缓、传导阻滞、心脏停搏或室性心动过速。 二、局麻药中毒的治疗 1. 停止注射局部麻醉药。 2. 请求帮助。 3. 保护气道,给纯氧,必要时进行气管内插管控制气道,避免低氧血症和高碳酸血 症 4. 控制抽搐: 1)安定成人开始静注10mg、每隔10-15min按需增加至最大限用量(40mg); 小儿用量:5岁以下每2-5分钟0.2-0.5mg静脉注射、最大用量5mg。 5岁以上每2-5分钟1mg、最大用量10mg、2-4h可重复治疗。 3分钟内按体重不能超过0.25mg/kg,间隔15-30分钟可重复。 2)异丙酚,小剂量逐渐增加至有效控制抽搐。 5. 对循环衰竭病人使用容量复苏以及正性肌力药和血管活性药维持血流动力学稳定, 局麻药中毒的患者可能需要较长时间的循环支持至药物代谢排除体外。 6. 治疗心律失常,请心内科会诊: A)使用胺碘酮治疗室性心律失常 胺碘酮150mg葡萄糖溶液10分钟静滴,随后给药18ml(900mg)于500ml 葡萄糖维持( 1mg/min)。 B)药物治疗无效的室性心动过速考虑电复律。 7. 如发生心跳骤停立即启动 CPR 流程。 8. 尽快开始使用 20%脂肪乳(Intralipid ) a)20%脂肪乳1.5ml/kg或100ml (成年人)负荷剂量静脉推注,时间超过 1 分钟;之后 0.25ml/kg/min 静脉持续输注 b)如心跳不恢复,每3-5分钟重复使用一次,负荷剂量至总量达3ml/kg c)维持输注至血流动力学稳定,如血压下降速度增加到0.5ml/kg/mi n d)30 分钟内抢救最大剂量不超过 10ml/kg e)输注期间不能中断CPR (肾上腺素1ug/kg)。

第十四章 局部麻醉药

第十四章局部麻醉药 1 基本要求[TOP] 1.1 掌握常用局部麻醉药的药理作用,临床应用和不良反应。 1.2 熟悉局部麻醉药的体内过程。 2 重点难点[TOP] 2.1 重点 局部麻醉药的药理作用和临床应用。 2.2 难点 局部麻醉药的作用机制。 3 讲授学时[TOP] 建议2学时。 4 内容提要[TOP] 局部麻醉药(local anaesthetics)简称局麻药,是一类以适当的浓度应用于局部神经末梢或神经干周围的药物,本类药物能暂时、完全和可逆性地阻断神经冲动的产生和传导,在意识清醒的条件下可使局部痛觉等感觉暂时消失,局麻作用消失后,神经功能可完全恢复,同时对各类组织无损伤性影响。 【构效关系】常用局麻药在化学结构上由三部分组成,即芳香族环、中间链和胺基团,中间链可为酯链或酰胺链。根据中间链的结构,可将常用局麻药分为两类:第一类为酯类,结构中具有-COO-基团,属于这一类的药物有普鲁卡因、丁卡因等;第二类为酰胺类,结构中具有-CONH-基团,属于这一类的药物有利多卡因、布比卡因等。 【局麻作用及作用机制】 1.局麻作用局麻药的作用与神经细胞或神经纤维的直径大小及神经组织的解剖特点有关。一般规律是神经纤维末梢、神经节及中枢神经系统的突触部位对局麻药最为敏感,细神经纤维比粗神经纤维更易被阻断。对无髓鞘的交感、副交感神经节后纤维在低浓度时可显效。对有髓鞘的感觉和运动神经纤维则需高浓度才能产生作用。对混合神经产生作用时,首先消失的是持续性钝痛(如压痛),其次是短暂性锐痛,继之依次为冷觉、温觉、触觉、压觉消失,最后发生运动麻痹,进行蛛网膜下腔麻醉时,首先阻断自主神经,继而按上述顺序产生麻醉作用。神经冲动传导的恢复则按相反的

局麻药中毒处理流程

局麻药中毒后的处理流程 局麻药中毒后大体分为两类 1.立即毒性反应,当应用小剂量的局麻药后数秒钟即可发生反应,多见于注入血管所致。 2.延迟毒性反应,给要5-39min出现过量局麻药注入血管外吸收所致,临床症状有差异,主要为中枢神经及心血管系统的表现。 常见局麻药的毒性反应 中枢神经毒性 1.前驱症状:舌或唇麻木、头晕、头痛、共济失调、面红,继之耳鸣、视物模糊、多语兴奋状态,甚至一过性意识丧失,血压升高、脉搏增快。 2.中期(中度):面肌抽搐、四肢颤搐、呼吸急迫、血压增高但脉搏洪大减慢,惊厥。严重时脑电图出现癫痫波。 3.晚期(重度):血药浓度进一步升高时意识丧失,呼吸减慢或停止,血压下降——中枢抑制——心脏停跳。 有些可无前驱症状,突然发作,在颈丛、臂丛麻醉中尤为常见,往往因注入血管所致。 处理: 轻度中毒经停用局麻药、普通面罩吸氧、静脉注射安定缓解。 重度中毒面罩加压给氧、静注硫喷妥钠缓解痉挛,惊厥仍未控制的,可给予静注短效肌松剂行气管插管,建立人工通气控制呼吸 心脏停跳的:1.标准化心肺复苏; 2.肾上腺素1mg iv; 3.20%脂肪乳100ml iv(2min)如果在心跳停止前已输入脂肪乳,且总量已达4mg/kg,则直接跳到步骤7 4.除颤或肾上腺素1mg iv(观察2min)

5.重复步骤3 6.重复步骤4 7.20%脂肪乳300ml ivgtt(15min) 疑为局麻药过敏反应时,应在上述一般处理的同时,积极进行抗过敏治疗;如应用皮质激素、异丙嗪及钙剂,出现过敏性休克时,应立即静脉注射肾上腺素及抗休克处理;呼吸心跳骤停者,应立即行心肺复苏。

药理习题1

第一章绪论 1、药理学研究的主要内容有哪些? 2、试述药理学在新药开发中的作用和地位。 第二章药物效应动力学 3、何谓药物作用的选择性?选择性作用有何意义? 4、何谓药物的基本作用? 5、从药物的量效曲线能说明哪些问题? 第三章药物代谢动力学 6、何谓药物的ADME系统?有何实际意义? 7、药物代谢动力学规律对临床用药有何重要意义? 8、何谓药物血浆蛋白结合率?有何临床意义? 9、简述血浆半衰期及其临床意义。 10、何谓药酶诱导剂?有何临床意义? 11、试述药物的一级消除动力学有哪些特点。 12、试述药物的零级消除动力学有哪些特点。 第四章影响药物效应的因素 13、简述年龄、性别和病理状态对药物效应的影响。 14、试述当反复用药后,机体对该药的反应性会发生哪些改变? 第五章传出神经药理概述 15、传出神经按递质不同是如何分类的? 16、ACh与NA在神经末梢的消除有何不同? 17、抗胆碱药分为哪几类?各举出一个主要药物。 18、M受体主要分布于哪些器官组织?兴奋之后主要产生哪些效应? 第六章拟胆碱药 19、去除神经支配的眼滴入毛果芸香碱和毒扁豆碱分别出现什么结果?为什么? 20、新斯的明的作用有哪些特点? 21、新斯的明在临床有哪些应用?并分别阐述这些应用的依据。 22、试述有机磷中毒的症状。 23、阿托品在解救有机磷中毒时有什么作用特点? 24、有机磷中、重度中毒为什么必须将M受体阻断药与胆碱酯酶复活药反复交替应用?

第七章 M胆碱受体阻断药 25、阿托品中毒有哪些临床表现?如何救治? 26、东莨菪碱的主要用途是什么? 27、山莨菪碱的作用特点及主要用途是什么? 28、阿托品有哪些主要用途?分别阐述其药理作用依据。 29、东莨菪碱用于麻醉前给药为何优于阿托品? 30、丙胺太林的作用和应用与阿托品相比有何特点? 第八章 N胆碱受体阻断药 31、常用的神经节阻断药有哪些作用特点? 32、除极化型肌松药的作用有何特点? 33、琥珀胆碱有哪些主要不良反应? 34、琥珀胆碱与筒箭毒碱在作用、应用及不良反应方面有哪些主要区别? 35、琥珀胆碱中毒为什么不能用新斯的明来解救? 第九章拟肾上腺素药 36、?受体阻断药引起的血压下降为什么不能用肾上腺素来纠正?应选用何药? 37、肾上腺素有哪些临床用途? 38、麻黄碱的作用特点是什么? 39、去甲肾上腺素的不良反应有哪些?如何防治? 40、间羟胺的作用与去甲肾上腺素相比有何特点? 41、为何局麻药中常加入少量的肾上腺素?一般加入多少比较合适? 第十章抗肾上腺素药 42、酚妥拉明有哪些用途? 43、妥拉唑啉与酚妥拉明相比有哪些优点? 44、试述?受体阻断药的?受体阻断作用。 第十一章全身麻醉药 45、为何临床常用复合麻醉的方法?复合麻醉有哪些方法? 46、简述吸入麻醉药的作用机制。 第十二章局部麻醉药 47、局麻药对神经纤维的作用及作用机制是什么? 第十三章镇静、催眠、抗焦虑药

“局麻药最低镇痛浓度”与硬膜外镇痛

“局麻药最低镇痛浓度”与硬膜外镇痛 杨吉武徐建设陈晔明等综述 术后硬膜外镇痛术已在临床广泛应用,确实是一种有效的镇痛方法。但在实践中发现尚存在一定的副作用,其中以伴有运动神经阻滞以及镇痛不全最为常见,由此可给病人留下不愉快的体验,也使外科医生对术后硬膜外镇痛持有偏见。推敲这些副作用的产生,主要与局麻药的浓度与剂量有较大的关系。因此,1995年Columb等[1]为指导硬膜外镇痛的合理用药,提出“局麻药最低镇痛浓度”(MLAC)新概念,目的在于提供硬膜外腔镇痛用药配方的客观依据。本文就此问题进行综述。 1概念 是Minimum Local Analgesic Concen-tration的缩写,直译为“最低局部镇痛浓度”,是Columb等[1]首先提出的新概念,其含义是:在分娩第一产程期间经硬膜外腔注入局麻药20ml,藉以寻求达到半数镇痛有效的最低局麻药浓度(EC50)。测定局麻药MLAC的研究对象是ASAⅠ~Ⅱ级的初产妇,于宫口开大5cm前经L、3或L、4间隙穿刺硬膜外腔,并置入导管3cm,一次性注入预设定的目标浓度局麻药20ml,注药时间5min。在注药后60min内采用100mm视觉模拟评分法评估镇痛效果。标准是:VAPS<10mm者,认为目标浓度镇痛有效(阳性);VAPS>10mm时,经硬膜外腔追加0.25%布比卡因或1%利多卡因12ml后有效者,认为目标浓度镇痛无效(阴性)。如果VAPS>10mm,经硬膜外腔追注布比卡因或利多卡因而仍然无效者,视为硬膜外镇痛失败(可能也与穿刺或置管失败有关),对此类病例均予剔除不计入统计。采用“序贯增减法”(up-down sequential allocation)对预设定的目标浓度进行研究[2],对每一个观察对象选定的目标浓度系根据其前一例的实验结果确定。即在测定某一局麻药的MLAC时,先根据临床经验选择一个起始浓度,并确定每一次增减的浓度梯度。第1例观察结果如果为阳性,下一例的目标浓度将下降一个浓度梯度,如果仍为阳性,则第3例的目标浓度再下降一个浓度梯度。依此类推,直到出现阴性结果。一旦观察到阴性结果,则下一例的目标浓度将上升一个浓度梯度,并依此类推,直到出现阳性结果。如果出现上述剔除不计的病例,则下一例的目标浓度维持不变。在达到预期观察样本数后,计算交叉出现有效和无效病例的局麻药目标浓度,取其平均值即为该局麻药的MLAC值。 对于局麻药硬膜外腔镇痛的满意浓度,似乎应以EC95制订其最低有效浓度更为合理。但药物浓度-累积反应曲线(concentration-cumulative response curve)基本上都呈S型曲线,在曲线的两端比较平坦,中部比较陡直。因此,取其曲线中部的参数值具有更高的灵敏度,所以EC50所反映的局麻药效能比EC95更为灵敏[1]。 2与局麻药效能的评价 药物量效关系指出,研究药物半数有效量与半数致死量是评价药物效应的重要指标。例如:MAC是吸入麻醉药的半数最低肺泡浓度[3],其值的大小是反映和评价吸入麻醉药药理特性和麻醉效能的重要参数。各种局麻药同样存在不同的作用强度,但对不同局麻药的效能比较,目前尚缺乏适合于临床实用的指标[5]。传统上常用Cm反映局麻药相对效能的指标[13]。Cm是指在一定时间内能够阻滞神经冲动传导的最低局麻药浓度,它虽可反映各种局麻药的相对效能,但影响Cm的因素众多,诸如电解质浓度、神经纤维束粗细、pH值等,

镇痛给药途径和给药方案

给药途径和给药方案 二全身给药 口服给药肌肉注射给药-禅吉却呱非胃鼻手柚术后胃砂能良奶倉者1財垢轻. 中^S?&M -用作其曲药镒鋼皿励耐(住舷耐齡组flft ?MzMa^?.羽禹宙isAg 测強钿i?%ra 缶3炙S9H> T^an. OA 适用于门诊手术和短小手术 药物血浆浓度峰谷比大,易出现镇痛盲区,需按时给药 静脉炎、皮下渗漏为常见并发症 常用药物有NSAIDs(酮洛酸、氯诺昔康、氟比洛芬酯、帕瑞昔布)、曲马多和阿片类(哌替啶、吗啡、芬太尼、舒芬太尼)的注射剂一般先给负荷量,迅速达到镇痛效应后,以维持量维持镇痛作用 由于术后不同状态疼痛阈值变化,药物恒量输注的半衰期不等,更主张使用病人自控方法,达到持续镇痛和迅速制止爆发痛 缶占?无AL 帧方佩患者可自行帧快于口展给跨 -6LS L W*^^^WWS$?^.±?3?*a*3sas^*wfflK??sw ? SAM>单次注Al用统大、3ftJBW s. 歳床应用 詣用药物NMDM^K>吋昔隼,須借氣辅時制ih ■马务薔 atm

1 ?局部给药 局部 外周神 硬脊膜外 浸了润 经阻滞 腔给药 适用于相应神经丛、神经干支配区 域的术后镇痛。例如肋间神经阻 滞、上肢神经阻滞(臂 丛)、椎旁神 经阻滞、下肢神经阻滞(腰丛、股 神经、坐骨神经和腘窝)等。 病人可保持清醒,对呼吸、循环功 能影响小,特别适于老年、接受抗 凝治疗病人和心血管功能代偿不 良者。 使用导管留置持续给药,可以获得 长时间的镇痛 效果。 局部浸润推荐方案 局部浸润简单易行,适用于 浅表或小切口手术如阑尾 切除、疝修补术、膝关节镜 检术等 也可以切口长效局麻药浸 润,减少全身镇痛药的用 量。 局麻药中加入阿片类药物, 可增效镇痛作用并延长镇 痛时间。 适用于胸、腹部及下肢手术后疼 痛的控制。 其优点是:不影响神智和病情观 察,镇痛完善,也可做到不影响 运动和其他感觉功能。 手术后T3~T5硬膜外腔镇痛,可 改善冠状动脉血流量,减慢心率, 有利于纠正心肌缺血。 在下腹部和下肢手术,几乎可以 完全阻断手术创伤引起过高的应 激反应。