佛教有几个宗派

佛教有几个宗派

中国佛教,共有十三宗之多了,其中除了成实与俱舍两宗属于小乘佛教,此外都是大乘佛教。

后来,由于各宗的相摄相抗,十三宗仅剩下了十宗,涅盘宗归入天台宗,地论宗归入华严宗,摄论宗归入法相宗。现在且把大小乘各宗与空有的关系,列表如下:

佛教

㈠小乘

⑴成实宗─────空宗

⑵俱舍宗─────有宗

㈡大乘

⑶三论宗(涅盘)─空宗

⑷天台宗(摄论)─空宗

⑸唯识宗(地论)─空宗

⑸华严宗─────有宗

⑹南山───空宗.有宗

⑺净土宗─────有宗

⑻禅宗──────空宗

⑼密宗───空宗.有宗

喜喜回答采纳率:46.8%2009-05-28 10:37

佛教在印度,小乘有上座、大众二十部派争执;大乘有中观、瑜伽空、有二宗。佛教传入中国后,起初没有区分大小乘经典,立宗立派也没有区别,成型的有:律宗、成实宗、俱舍宗、三论宗、涅般宗、地论宗、禅宗、摄论宗、天台宗、净宗、唯识宗、华严宗、密宗这十三宗派。这十三宗中,涅般宗归入天台宗;地论宗归入华严宗;摄论宗归入唯识宗。流传迄今者,实唯十宗。后来科判这十宗中的俱舍宗、成实宗列属小乘经典。故中土大乘宗派中,有影响的、现今仍流

行的实属八大宗派:三论宗、天台宗、华严宗、唯识宗、律宗、禅宗、净土宗。密宗。

寻觅的豹子回答采纳率:30.9%2009-05-28 10:38

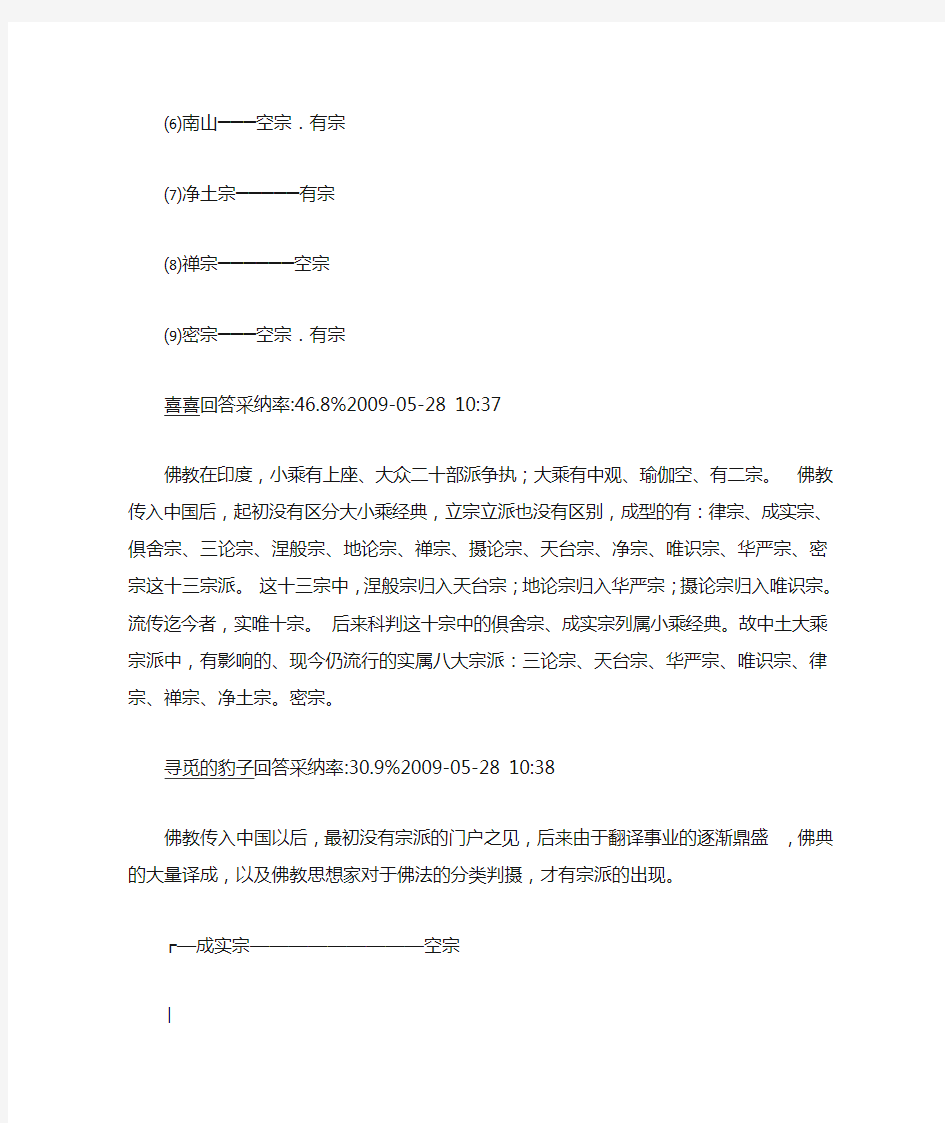

佛教传入中国以后,最初没有宗派的门户之见,后来由于翻译事业的逐渐鼎盛,佛典的大量译成,以及佛教思想家对于佛法的分类判摄,才有宗派的出现。

┌—成实宗—————————空宗

│

┌—小乘—┤

│ │

│ └—俱舍宗—————————有宗

│

│

│ ┌—三论宗(涅盘)—————空宗

佛教—┤ │ 巢

│ │ 天台宗(摄论)—————空宗

│ 巢│

│ │ 唯识宗(地论)—————空宗

│ │

│ │ 华严宗—————————有宗

└—大乘—┤

│ 南山宗—————————空宗.有宗

│

│ 净土宗—————————有宗

│

│ 禅宗——————————空宗

│

└—密宗——————————空宗.有宗

参考资料:

https://www.360docs.net/doc/ed14597560.html,/%BA%AE%CC%B6%C7%EF%CF%A6/blog/item/6d00a30e1b6996 e736d122a1.html

匿名回答采纳率:12.8%2009-05-28 10:47

中国佛教十个宗派

回答人的补充 2009-05-28 11:37

网页 https://www.360docs.net/doc/ed14597560.html,/news/show.aspx?id=225&cid=36

释法建回答采纳率:15.3%2009-05-28 11:34

释迦佛言:佛教分为两宗三乘。两宗者显宗、密宗。三乘者小乘佛教、大乘佛教、金刚乘佛教。大乘佛教包括小乘佛教,是显宗次第。金刚乘佛教包括大乘佛教,是密宗次第。密宗包括显宗,显宗是密宗的初级。禅宗属教外别传,是密宗圆满次第的初级。关于后来出现的诸多宗派,实属个人行为非佛说,有失佛法传承加持。

妙吉祥回答采纳率:5.5%2009-05-28 11:45

佛教(一)小乘佛教(二)大乘佛教,包括 1. 显宗,包括<1> 空门,包括禅宗律宗法相宗(三论宗)法性宗(瑜伽宗)华严宗天台宗<2> 净土宗和净土东宗 2. 密宗,即藏传佛教

禅宗:中国佛教宗派之一。禅是禅那(巴利文Jhāna,梵文dhyāna)的简称,汉译为静虑,是静中思虑的意思,一般叫做禅定。此法是将心专注在一法境上一心参究,以期证悟本自心性,这叫参禅,所以名为禅宗。禅的种类很多,有声闻禅、有菩萨禅、有次第禅、有顿超禅。禅学方面,在中国有一支异军特起,那就是所谓“教外别传”的禅宗。这个宗所传习的,不是古来传习的次第禅,而是直指心性的顿修顿悟的祖师禅。

法相宗又作慈恩宗、瑜伽宗、应理圆实宗、普为乘教宗、唯识中道宗、唯识宗、有相宗、相宗、五性宗。广义而言,泛指俱舍宗、唯识宗等以分别判决诸法性相为教义要旨之宗派,然一般多指唯识宗,或以之为唯识宗之代称。为中国佛教十三宗之一,日本八宗之一。即以唐代玄奘为宗祖,依五位百法,判别有为、无为之诸法,主张一切唯识之旨之宗派。本宗总取《华严经》、《解深密经》、《如来出现功德经》、《大乘阿毗达磨经》、《入楞伽经》、《厚严经》等六经及《瑜伽师地论》、《显扬圣教论》、《大乘庄严经论》、《集量论》、

《摄大乘论》、《十地经论》、《分别瑜伽论》、《观所缘缘论》、《唯识二十论》、《辨中边论》、《大乘阿毗达磨杂集论》等十一论为所依,又特以《解深密经》及《成唯识论》为凭据,以成一宗之旨。

法性宗华严宗五祖宗密所判大乘三宗之一。又称性宗。此宗认为,一切众生之心并非由于断惑而得清净,实乃本来清净者,故众生之心即为法性。宗密判大乘为法相、破相、法性等三宗,法相宗,指以五位百法等建立法相之唯识宗;破相宗,指以四句百非破一切法相之三论宗。依华严五教判而言,前者相当于相始教,后者相当于空始教。相对于此,法性宗则相当于终、顿、圆等三大乘,亦包括华严、天台等宗。宗密又主张法性宗较法相、破相二宗为优。

华严宗佛灭后七百年,龙树菩萨从龙宫传来《华严经》。东晋时,印僧佛陀跋陀罗在扬州道场寺译《华严经》,以及其他诸师的讲传疏解。唐杜顺和尚(传系文殊菩萨转世)悟入华严法界,始倡华严宗。著有《法界观》,《五教止观》,发扬华严法门。初传智俨,作《华严经搜玄记》十卷,发明十重玄门,以六相融会之。次传至贤首大师,作《探玄记》、《游心法界记》、《一乘教义分齐章》等,总判释尊一代教化为五时八教,集华严宗之大成。武后时,实叉难陀重译《华严经》四万五千偈,世人称为新经。时清凉大师澄观作《华严经大疏钞》,博大精微,总括小大行相,无倚无偏,大振华严宗风。清凉法嗣宗密,原为禅宗学者,改宗华严,著有《原人论》,禅教并重。其《圆觉经疏钞》,与清凉思想一以贯之。

十二少

回答采纳率:17.4%2009-05-28 12:31

八大宗派系指大乘的天台宗、三论宗、唯识宗、华严宗、律宗、密宗、禅宗、及净土宗

完美简单生活回答采纳率:21.4%2009-05-28 19:11

十个宗派:成实宗、俱舍宗、天台宗、三论宗、唯识宗、华严宗、律宗、密宗、禅宗、净土宗.阿弥陀佛

中国佛教三大派别的起源

一、汉地佛教的起源 自从西汉末东汉初佛教传入中国,随着佛经译介的发展,佛教越来越被更多的中国人所理解与接受。到了南北朝时期(420-589),由于佛经的大量翻译,出现了诸多的佛教学派。这些佛教学派各自以研究一部分佛典佛经为宗旨,独尊一经一论,各学派分别以大小乘佛教的佛典佛经中的某一部为研习对象,进行不同的阐释,互相辩论、争鸣。佛教学派的出现,进一步推动了佛教在中国的传播与发展,并为佛教宗派的产生奠定了基础。到了隋唐时期(589-907),为了满足各个阶层广大佛教徒对教义、教规和修持的要求,以适应佛教的发展,同时,也是为了各个佛教寺院的经济利益,从印度传入的“判教”(也称教相判释)得以广泛流行。佛教各宗派为了树立自家的理论权威和地位,对佛教的经典著作和各派教义作出了不同的综合分类,判别浅、深、大、小、权、实、偏、圆等,判定哪一部佛经、哪一种教义是佛祖的最终和最圆满的说法,同时把自家的阐述理论摆在最高地位,以此作为立宗的依据,这就是“判教”。这样,中国佛教宗派产生了,其中影响最大的有八大宗派。 二、藏传佛教的起源 藏传佛教的经典以藏文为主,因主要在西藏形成和流行,故得名。藏传佛教俗称喇嘛教,喇嘛为藏语,是上师的意思。 7世纪,西藏赞普松赞干布在他的两个妻子尼泊尔公主布丽库蒂(一译墀尊)和唐代文成公主的影响下,信奉了佛教,他还专门为两位公主建造了惹摩伽寺和大昭寺,用以供奉佛像。松赞干布积极支持佛教在西藏的传播,组织人员将佛经翻译成藏文。650年,松赞干布去世,西藏佛教发展陷入缓慢时期。8世纪时,天竺僧人寂护、莲华生等到西藏传播显、密两系宗教。9世纪,赞普朗达玛禁止佛教流行,使得佛教传播在西藏中断了一百多年。10世纪末期,在新兴封建领主阶级的支持下,佛教以喇嘛教的形式得以复兴。喇嘛教是佛教与西藏原有的本教(又称笨教)长期相互影响、相互融合的产物。13世纪后期,由于元朝统治阶级的支持,上层喇嘛开始掌握政权,逐步形成政教合一的局面,并将该教传入蒙古和中原等地区。 藏传佛教在发展过程中,形成了众多的教派,主要有七大宗派。 三、云南上座部佛教的起源 古印度原始佛教分化以后,形成了上座部和大众部两个派别。据史载说,释迦牟尼逝世后二百年,阿育王举行佛教第三次结集后,派传教师向周围国家和地区传播上座部佛教,其王子摩哂等比丘被派往今斯里兰卡创立以大寺为中心的上座部佛教僧团。约公元前1世纪,在斯里兰卡举行上座部佛教第四次结集,首次用巴利文将上座部佛教三藏记录成册。11-14世纪,斯里兰卡、缅甸、泰国、柬埔寨、老挝等国确立上座部佛教为国教。国为最初到南亚、东南亚一带传播佛教的比丘属于上座部,所以南传佛教徒便称它为南传上座部佛教;又因为南传佛教使用的经典属于巴利文语系,所以又称巴利佛教。目前,南传佛教传播的地区包括斯里兰卡、缅甸、泰国、柬埔寨、老挝等国以及我国云南地区。 云南上座部佛教属于中国三大佛教之一,主要分布在云南西双版纳傣族自治州、思茅地区、临沧地区、德宏傣族景颇族自治州、保山地区的傣族、布朗族、阿昌族和部分佤族以及其他民族部分民众之中。由于信徒以傣族居多,所以又称傣族佛教。在6-7世纪时缅甸系佛教曾传入云南,后由于战争等原因而绝灭;8世纪以后治地佛教也曾影响这一地区;12世纪,泰国佛教传入西双版纳地区,紧接着缅甸佛教再次传入;15世纪后有了很大的发展,直至今天。 云南上座部佛教的教义较多地保持原始佛教精神,它尊崇释迦牟尼为唯一的教主,不承认释迦牟尼以外还有其他诸佛、菩萨的存在,因此佛寺中普遍仅供奉释迦牟尼佛像,只使用巴利文佛经;注重“自度”,通过个人努力,以期达到阿罗汉最高果位;以四谛、八正道、十

中国佛教宗派简表

汉语系佛教宗派简表 藏语系佛教宗派简表

世界佛教论坛由两岸三地佛教界发起于2005年,其宗旨是为世界佛教徒搭建一个交流、合作、对话的高层次平台,为中华佛教界提供一个宽阔的大有作为的舞台,更为海峡两岸佛教交流提供良好契机。 宗旨:为热爱世界、关爱生命、护持佛教、慈悲为怀的有识之士,搭建一个平等、多元、开放的高层次对话、交流、合作的平台。 原则:遵循佛陀的伟大教诲,无论南传北传、出家在家、教内教外,皆可平等参与;无论显教密教、真谛俗谛、世出世法,皆圆融无碍。 理念:一粒种子可以长出一片森林.一种观念可以唤醒一群迷惘的心灵一个论坛则可以播撒无数的种子与观念。人心安宁、世界和平.就在我们的心念之间。 目标:面对这个并不安宁的世界,"世界佛教论坛"要为全球吹来一股和风、带来一团和气。"和谐世界,从心开始".就是要争取人类的一个"新六和"的愿景.即"人心和善,家庭和睦,人际和顺,社会和谐,人间和美,世界和平,最终共同致力于一个和谐的世界。" 宣言:时惟佛诞吉日,普天同庆。各国大德群贤,云集香江;赏紫荆之幽香,品文化之多元。秉承佛陀遗教,广开法筵;再启佛教论坛,共沾法益。 万物莫不仗缘而生,世界咸依共业所感。当今时代,世有不平,生态失衡;人有不和,行止乏仪;心有不安,贪欲不止。故和谐世界之建设,须从心开始,和合众缘,当同愿同行。 虚空有尽,行愿无穷;随愿所成,行愿合一。不为自己求安乐,但愿众生得离苦。故与会大德同发六愿,共倡六行: 愿人心和善,惜缘护生,同行感恩。 愿家庭和乐,亲情稳固,同行奉献。 愿人际和顺,沟通互助,同行结缘。 愿社会和睦,各得其所,同行包容。 愿文明和谐,彼此欣赏,同行尊重。 愿世界和平,化怨为友,同行分享。 和谐世界,从心开始;和合众缘,同愿同行。

西安到阆中旅游攻略

西安到阆中旅游攻略 导读:我根据大家的需要整理了一份关于《西安到阆中旅游攻略》的内容,具体内容:西安和阆中都是闻名胜地,今天我给大家带来西安到阆中的旅游攻略,希望大家会喜欢。西安,一座秦岭脚下、渭水之滨的千年古都。俗话说"陕西的黄土埋皇帝清雅恬静,与宽阔大街并存的僻巷小径;巍峨壮丽,耸入云端的古建高塔;松柏掩影,庄严肃穆的名刹古寺;从宋代开始建置的中国古代碑石精华荟萃之处碑林;明代的钟鼓楼;明代古城墙等众多 的风景名胜构成了西安古都旅游区以及文化古迹的旅游特色。陕西旅游团/陕西西安旅游 (二)骊山风景名胜旅游区 国家级风景名胜区,位于西安市东30公里的临潼县,由骊山、华清池、秦始皇陵、秦兵马桶博物馆一、二、三号坑、秦陵地宫模拟馆、临潼博物馆、鸿门宴遗址等游览点组成。旅游区内的秦始皇兵马俑制作于2000 多年前的秦代。以体型高、制作精细、神态各异、栩栩如生、年代久远、雄伟壮观而闻名国内外。被誉为世界第八大奇迹,成为中国十大名胜之一,被联合国科教文组织列为世界文化遗产。旅游区内还开展了文物考古旅游、温泉疗养旅游和休闲度假游。 (三)长安古寺庙旅游区 位于西安市长安县境内,以名刹古寺众多而闻名。佛教八大宗派中的法相、净土、律宗、华严四大宗派的开山祖师和发展地都在长安。区内有佛教寺院40多座,著名的有唐玄奘墓地兴教寺,中国佛较净土宗发源地香

积寺,中国佛教密宗发源地大兴善寺和对日本佛教颇有影响的青龙寺等寺院。 (四)华山旅游区 西岳华山为国家级风景名胜区,位于西安东120公里的华阴市南。北濒黄河、南依秦岭,奇峰突兀、巍峨壮丽,以"险、奇、峻、绝、幽"而名冠天下。旅游区内著名的景观点有玉泉院、青柯坪、回心石、千尺幢、百尺峡、老君犁沟、长空栈道和东、西、南、北峰。东峰观日出已成为旅游者所喜爱的观光游览活动。 阆中 阆中,不过弹丸之地,既没有极具现代气韵的通衢大道,也未能挥洒出现代都市宏大朗阔的气象,抑或不具备一座城市现代性象征的理性内涵。但就是这样一座偏居西南丘陵深处并不奢华的小城,你一走进它的怀抱,立刻便被它独特的历史气象和深蕴于这种气象中的文化韵致所浸润。这里不仅有三国猛将张飞镇守一方的英勇故事流传千古和保宁醋的盛名,更重要的是由于它特有的部分古代建筑完好无损地保存至今。这无疑是一份甚为厚重的文化遗产,也是阆中因此荣耀并为外界称道的关键所在。 1、坐黄包车游古城,邂逅那股浓浓的复古情怀 长长的青石板路通向远处,两旁街铺的店铺上飘动着蓝色的酒幡,深巷里大户人家厚重的木门上挂着红灯笼......阆中老城的任何一个地方都像是电影里民末清初的情景再现,走在这里总让人产生时空倒错的感觉。古街上跑来跑去人力三轮车就是黄包车,坐在黄包车上,感觉自己是穿着青衣长衫的儒雅先生,或是穿着旗袍的纤秀女子,两旁的街景掠过眼前,

佛教的特点

世界现存的三大佛教派别分别为藏传佛教、汉传佛教、巴利语系佛教三大佛教,均在我国有所流传。其中藏传佛教、汉传佛教完全是在我国成长起来的,并传播到其它国家,所以中国又称为佛教的“第二故乡”。两千年年前传入中国的异邦宗教,与中国的传统文化相互影响,即改变了中国传统文化,又让佛教有了新的变化。正是这样,外来的佛教,逐渐演变为与中国传统文化精密契合的中国佛教,并于儒、道教在一起,成为支撑着中国传统文化之鼎的支柱。而中国佛教也以它独特方式影响着中国乃至世界的人们。 1 中国佛教的融摄性 中国佛教的融摄性反映在两个方面:首先是对中国传统文化的融摄,其次是对佛教内部各种思想学说的融摄[1]。在佛教与中国传统文化的关系方面,不少研究者已经指出,佛教初传时期,曾经有一个依附于中国传统文化的阶段。由于印度佛教本身并不同意,随着历史的发展又出现不同的派别,各种学说歧义颇大。在印度,各种不同派别斗争激烈,有时为了某种学术胜负,不惜生命代价。但中国佛教宁愿用理性方式,把各种不同的观点融合在一起,排定逻辑的次序,消除矛盾,达到高度和谐。其后出现宗派,但当个各宗派之间纷纷不已的时候,总是会有相应的机构出现做会融工作。我认为中国佛教发展在一种有选择地融摄与积极地协调。 在事务发展的过程中,矛盾的产生是绝对的。但中国佛教总是一种力量,力图融摄诸种异质因子,使之趋于和谐。这就是中国佛教融摄性之所在。 2 中国佛教的创造性 中国佛教不仅具有融摄教内外诸种异质因素的能力,并且具有在融摄的基础上,创造出新的学说或理论,从而使自己提升或者推进一步的能力。这就是中国佛教能够长时间保持生机勃勃的原因。 最典型地反映中国佛教的创造性的是中国佛教宗派的出现。禅宗虽然以“禅”命名,但他们所谓的“禅”与印度佛教的禅定已经完全是两回事。相当多的一批僧人平时不读经,又不坐禅,只是直截了当地在建立佛教世界观的上下工夫。他们这种修行方式与印度佛教大相径庭,实际上是传承了中国儒家的个人修养。正因为禅宗立足于中国文化的基础上对印度佛教做了一大创造,所以他成为中国佛教影响最大的佛教宗派。

佛教与中国寺庙

佛教于中国寺庙 学院工商管理学院专业班级旅升本12—2 姓名XXX

佛教与中国寺庙 一、佛教的产生与发展 佛教的创始人悉达多,姓乔达摩。约生于公元前六世纪中叶。古印度迦毗罗卫国君主净饭王之子,母亲摩耶是天臂国国王的女儿。释迦牟尼是佛教徒对他的尊称,意译为“释迦族的圣人”。 按照当时的风俗习惯,摩耶临产前,要回娘家。行至国都外蓝毗尼花园,在一株婆罗树下小憩时,生下了悉达多。产后7天,摩耶去世,悉达多由姨母养育长大。 悉达多少年时代,时常流露出悲天悯人的情绪。他看到世人不能掌握自己的命运,受到病、老、死的痛苦折磨、就深深地陷入沉思之中,思索如何解脱人生痛苦这一命题。有一天,他从一位沙门(出家修道者)那儿听到出家修道可以摆脱生、老、病、死的道理,便萌发了出家修道的想法。悉达多的表现引起了净饭王的不安。17岁一说16岁)时,净饭王让他和邻国善觉王之女耶输陀罗成亲,并且修建及其奢华的寒、暑、温三时宫殿,挑选了一批美女侍奉,企图拴住他的心。 但是,净饭王这些做法丝毫动摇不了悉达多出家修行的决心。29岁(一说19岁)那年,他毅然抛弃了王位和财富,离别了妻儿,前往深山旷野寻师问道。可是,那些学者的学说,都满足不了悉达多的要求。 失望的悉达多放弃了参学生活,独自在迦耶山选择了苦行生涯,希望通过这条途径获得自身的解脱和觉悟。 经过六年坚持不懈的苦行生活,结果仍是一无所获。他认真的进行反思,领悟到苦行无益,决定另行寻觅一条能过获得解脱、澈悟人生真谛的道路。他来到附近的尼连禅河,用河水冲洗干净满身的积垢。喝了一位牧家少女贡献的鹿奶,恢复了体力。在附近的毕钵罗树(后称菩提树)下,沉思静虑。并且立下誓言:“我若不证得正觉,终不起此座。”经过7天7夜(一说是49天)的冥思苦想,终于廓然觉悟,洞彻了宇宙和人生的真谛。是年,释迦牟尼35岁(一说是30岁)。 释迦牟尼首先在波罗奈斯城的鹿野苑,为桥陈如、阿舍婆誓、摩诃跋提、十力迦叶、摩男俱利等5人布道说法,这就是佛经所指的“初转法轮”。陈桥如等五人成为释迦牟尼最早济度的僧侣,佛教的第一个僧迦集团也随之产生。 为了实践悟道后立下的志愿,此后的数十年间,释迦牟尼席不暇暖,沿着古印度商道传教说法。足迹踏遍恒河两岸,把佛教的种子洒遍印度各地。 释迦牟尼80岁涅槃于印度拘尸那拉城外。 释迦牟尼说法时,由于没有文字的记录,佛教教义只能依靠他的弟子们记忆、背诵,耳口相传。因此,当释迦牟尼涅槃后,哪些是他直接的口述,僧侣们意见相左,时有争论。为了防止佛的遗教失传,释迦牟尼的弟子迦叶在王舍城灵鹫山七叶窟召集了500阿罗汉参加,历时7个月的结集佛经大会。由阿难诵出诸经,优婆离诵出戒律。这是佛教史上第一次大结集。 释迦牟尼实施100多年以后,王舍城的长老耶舍在巡视东印度毗舍离城时,认为当地僧侣求施金钱等做法违反了佛教的教义,于是,在毗舍离城召集了700余名僧侣举行辩论大会。这次大会,史称佛教第二次结集。参加者大部分是有地位的上座部长老,通过了僧侣求施金钱、储存多余食品等十件细微末节的小事为非法。这次结集活动遭到毗舍离城僧侣的一致抵制,他们组织有上万人参加的结

中国思想史重点

1、《礼记》,是中国古代一部重要的典章制度书籍,儒家经典著作之一。该书编定是西汉戴圣对秦汉以前各种礼仪著作加以辑录,编纂而成,共49篇。《礼记》大约是战国末年或秦汉之际儒家学者托名孔子答问的著作。它阐述的思想,包括社会、政治、伦理、哲学、宗教等各个方面,其中《大学》《中庸》《礼运》等篇有较丰富的哲学思想。内容主要是记载和论述先秦的礼制、礼仪,解释仪礼,记录孔子和弟子等的问答,记述修身作人的准则。实际上,这部九万字左右的著作内容广博,门类杂多,涉及到政治、法律、道德、哲学、历史、祭祀、文艺、日常生活、历法等诸多方面,几乎包罗万象,集中体现了先秦儒家的政治、哲学和伦理思想,是研究先秦社会的重要资料。最早的封建礼制教科书 2、《四书集注》即四书章句集注。作者朱熹,《四书章句集注》是集《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》与“五经”于一体的巨作,是一部儒家理学的名著,是封建社会最重要的经典著作,为宋代朱熹最有代表性的著作之一。其内容分为《大学章句》(1卷)、《中庸章句》(1卷)、《论语集注》(10卷)以及《孟子集注》(14卷)。朱熹首次将《礼记》中的《大学》、《中庸》与《论语》、《孟子》并列,认为《大学》中“经”的部分是“孔子之言而曾子述之”,“传”的部分是“曾子之意而门人记之”;《中庸》是“孔门传授心法”而由“子思笔之于书以授孟子”。四者上下连贯传承而为一体。《大学》、《中庸》中的注释称为“章句”,《论语》、《孟子》中的注释集合了众人说法,称为“集注”。后人合称其为“四书章句集注”,简称“四书集注。被历代封建统治者所推崇宋以后,元、明、清三朝都以《四书集注》为学官教科书和科举考试的标准答案。理学成为官方哲学,占据着封建思想的统治地位,而《四书集注》作为理学的重要著作,也被统治者捧到了一句一字皆为真理的高度,对中国封建社会后期思想产生了深远、巨大的影响。 3、《读通鉴论》《读通鉴论》是王夫之毕其一生心血,从69岁开始动笔写作在其逝世前才完成的一部史论。借引司马光《资治通鉴》所载史实系统地评论自秦至五代之间漫长的封建社会历史,分析历代成败兴亡,盛哀得失,臧否人物,总结经验引古鉴今探求历史发展进化规律,寻求汉族复兴的大道。全书约60余万字,分为50卷,每卷之中以朝代为别;每代之中以帝王之号为目,共30目;目下又分作一个个专题;另在卷末附有叙论四篇。该书文采飞扬,议论纵横,新见选出,论点精到,堪称传统史论中最系统最精彩的杰作,同时也全面地反映王夫之进步的历史观和政治思想倾向。它既折射了明清之际那段血与火的历史之光,又积淀了一个当时心境极为痛苦与矛盾的思想家的深邃反思。所以,总体水平远超出一般史书。全书内容丰富,集中表现了作者发展进化的历史观。他痕恨明王朝的腐败政治,主张改革;反对分裂,主张国家统一,反对民族压迫;还以朴素的唯物主义对宋明以来的唯心主义道学进行了批判。作者有意识地把评史与论政治结合起来。他认为“读古人之书”必须“揣当今之争”,才能“为治之资”。因此王夫之的史论著作不仅贯穿着他的史学思想理论,也渗透了他的政治思想理论。 4、《天演论》清朝末年,甲午海战的惨败,再次将中华民族推到了危亡的关头。此时,严复翻译了英国生物学家赫胥黎的《天演论》,并于1897年12月在天津出版的《国闻汇编》刊出。该书问世产生了严复始料未及的巨大社会反响,维新派领袖康有为见此译稿后,发出“眼中未见有此等人”的赞叹,称严复“译《天演论》为中国西学第一者也”。《天演论》出版之后,不上几年,便风行到全国,

选修作业:隋唐时期中国佛教宗派的形成

隋唐时期中国佛教宗派的形成 13级教师教育学院心理学本科班李珂2013100186 佛教自西汉末年、东汉初年传入中国后,经历三国、两晋、南北朝的酝酿和发展,到隋唐时期达到了鼎盛时期。由于唐代独特的社会人文背景为佛教发展提供了“前无古人”的契机,使其很快风靡于社会的各个阶层,不再局限于贵族和士大夫阶层,并且渗透到社会生活的各个领域,发挥着深远的影响,在中国封建社会的鼎盛时期亦达到了它的辉煌。 既然谈到我国佛教宗派在隋唐时期的发展,那就先来谈一下佛教在隋唐时期发展到辉煌程度的原因。其一隋文帝自幼长在佛寺,自然就对佛教有特殊的感情。他认为“我兴由佛法”,所以一生热心兴办佛教事业。在隋朝两代帝王支持下,隋代佛寺有3985所,僧尼236,200人,并形成了天台宗、三论宗和三阶教等宗派。其二唐代大多数帝王自觉扶植佛教。唐太宗虽讲“至于佛教,非意所遵”,表明他个人并不信仰佛教,但他非常重视利用佛教维护自己的统治,特别积极支持玄奘的译经事业。武则天利用佛教为自己改唐建周造舆论,诏令“释教宜在道法之上,瑙服处黄冠之前”,抬高了佛教在三教中的地位。到唐玄宗时,佛教相继形成了法相、律宗、净土、华严、禅宗和密宗等宗派。其三唐代社会各阶层举办诸种法会有流行之势,有些佛教礼仪是印度佛教或西域佛教所没有的。随着佛教在民间的传播,中唐以后出现专为俗人讲经的活动——“俗讲”。另外,还有民间的传教资料——“变文”不断增加。其实,我认为最重要也是最基础的一个原因是隋朝统一全国,南北两地社会的发展渐趋一致,各种思想文化相互沟通。于是佛教南北各家师说也逐渐出现了综合调和、融会贯通的趋势。这就为建立融摄各家之长的佛教宗派提供了条件。同时,原来的佛教学派在安定的社会里有可

佛教分类

1.大约公元1世纪左右,佛教分为大乘佛教和小乘佛教,乘,是承载或道路的意思,两者的主要区别在于对佛教教义的解释和理解有分歧。 小乘,保持原来的教义,以释迦牟尼为教主,以《阿含经》为主要经典; 大乘,则对原来的教义有所修改和发展,认为三世十方有无数的佛,并已《般若经》《维摩经》《法华经》《华严经》《无量寿经》等为主要经典,小乘派认为自己是正统,大乘派则认为自己有创新。 2.(1)佛的含义 佛,佛陀的简称,意思是觉,觉者,和知者。佛教认为,觉有三种涵义:自觉,觉他(使众生顿悟),和觉行圆满。其中,觉行圆满是佛教修行的最高境界,佛就是达到这种最高境界的觉者。另外,小乘佛教所说的佛,一般是专用做对释迦牟尼的尊称;而大乘佛教除指释迦牟尼外,还泛指一切觉行圆满者。 (2)佛分类 A.释迦牟尼三身佛,法身佛,居中;报身佛,居左;应身佛,居右。 B.三世佛,佛教的说法,即过去,现在,未来三世,有 横三世佛(东方净琉璃世界的药师佛居左,娑婆世界的释迦牟尼佛居中,西方极乐世界的阿弥陀佛居右),竖三世佛(现在佛释迦牟

尼佛,过去佛燃灯佛,未来佛弥勒佛)之分。 注:1.佛释迦牟尼佛左胁侍文殊菩萨,右胁侍普贤菩萨,此三者合称“释家三尊” 2.药师佛左胁侍日光菩萨,右胁侍月光菩萨,此三者合称“东方三圣”或“药师三尊” 3.阿弥陀佛是西方极乐世界的教主,左胁侍观音菩萨,右胁侍大势至菩萨,合称“西方三圣”或“阿弥陀三尊” 3.菩萨 是只达到自觉和觉他两个境界,尚未达到觉行圆满需到未来成就佛果的修行者,寺院中常供奉的有:文殊菩萨,普贤菩萨,观世音菩萨,地藏王菩萨,大势至菩萨。 4.罗汉 全称阿罗汉,即自觉者,在大乘佛教中罗汉低于佛,菩萨,为第三等,而在小乘佛教中罗汉则是修行所能达到的最高果位。佛教认为,获得罗汉这一果位即断尽一切烦恼,应受天人的供应,不再生死轮回。===================== 1、阿弥陀佛,药师佛,释迦牟尼佛:

孟浩然与王维同为盛唐山水田园诗派的代表作家

孟浩然与王维同为盛唐山水田园诗派的代表作家,世称“王孟”。 王维 是诗佛这种称谓除了有王维诗歌中的佛教意味和王维的宗教倾向之外,也表达 了后人对王维在唐代诗坛崇高地位的肯定. 王维(701-761),字摩诘,祖籍太原,开元九年(721)进士。任太乐丞,后转尚书右丞,故世称“王右丞”。王维前期的诗大都反映了现实,有着较进步的政治倾向。后期则多是描绘田园山水,鲜明的反映了他逃避现实的消极情绪。王维是唐代具有多方面艺术才能的杰出诗人,他工诗善画,又精通音乐,并能以画、乐之理融会于诗中。 王昌龄 是诗家夫子七绝圣手其七绝写的“深情幽怨,音旨微茫”,因而举为“诗家夫子”。李白 是诗仙诗想象丰富奇特,风格雄浑奔放,色彩绚丽,语言清新自然,被誉为“诗仙”。 杜甫 是诗圣其诗紧密结合时事,思想深厚。境界广阔,人称为“诗圣”。 杜甫(712-770)字子美,河南巩县人,出生于“奉儒守官”的地主家庭。杜甫是一个创作天地很广阔的诗人。现存诗一千四百多首。他善于表现重大的主题,也善于描写细小的事物,题材是多方面的。无论五言、七言、古体、近体,都特别出色,又能融合前人艺术的各种长处,形成自己的独特风格。杜甫在我国诗歌发展史上所作出的贡献是巨大的,他对后世的影响是深远的 贾岛 是诗奴一生以作诗为命,好刻意苦吟,人称其为“诗奴”。 李贺 是诗鬼其诗善于熔铸词采,驰骋想象,运用神话传说创造出璀璨多彩的鲜明形象,故称其为“诗鬼”。 白居易 是诗魔他写诗非常刻苦,正如他自己所说:“酒狂又引诗魔发,日午悲吟到日西。”过份的诵读和书写,竟到了口舌生疮、手指成胝的地步。所以人称“诗魔”。 白居易(772-846),字乐天。陕西渭南人。白居易是中唐新乐府运动的主要倡导者,主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作。”并将这一主张付诸自己的诗歌创作实践。他的早期政治诗广泛而深刻地反映了当时的社会矛盾,寄予了人民苦难的深切同情。用辞尖锐,主题鲜明。其代表作《秦中吟》十首、《新乐府》五十首影响尤大。 柳宗元是我国唐朝著名的文学家,字子厚,世称“柳河东”,与唐代的韩愈、宋代的欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石和曾巩,并称“唐宋八大家” 。一生留诗文作品达600余篇,其文的成就大于诗。 柳宗元(773年—819年),字子厚,山西运城人,世称“柳河东” ,“河东先生”。因官终柳州刺史,又称“柳柳州”“柳愚溪”,汉族,祖籍河东(今山西省.永济市运城、芮城一带),[1]唐代文学家、哲学家、散文家和思想家,与韩愈共同倡导唐代古文运动,并称为“韩柳”。与刘禹锡并称“刘柳”。与王维、孟浩然、韦应物并称“王孟韦柳”

佛学与人生

佛学与人生 ■主讲人:王雷泉 佛学自印度传入中国以来经历过长久年月累积。近日,由集团公司人力资源部主办的“人文智慧”系列讲座特邀复旦大学哲学学院教授王雷泉来帮助大家系统全面地了解佛教及佛学。在王雷泉教授的引领下,我们将获得对中国佛学更深一层次的了解,从而进一步感受中国佛学的圆融精神,以达到进退自如的人生境界。深入经典,使我们得以学习佛学智慧,体味“觉悟”,感触“顿悟”,重新认知生命与死亡,捕捉信仰的深意。 王雷泉:复旦大学哲学学院教授、博士生导师,复旦大学宗教研究所所长,上海宗教学会副会长,中国宗教学会理事。 主要著译:《摩诃止观释译》、《中国大陆宗教文章索引》、《中国学术名著提要·宗教卷》、《二十世纪中国社会科学·宗教卷》、《禅与西方思想》、《禅宗与精神分析》、《中国佛教的复兴》等,目前主持编撰《佛教名篇鉴赏辞典》。 所谓和谐,本来就是佛教所追求的理想境界。对佛教来说,造成不和谐的根源在于人内心的污染,所以佛教有“六和敬”的思想,即人心和善、家庭和乐、人际和顺、社会和睦、文明和谐、世界和平,大大吸取了佛教思想里的精华。 所谓“从心开始”,有三个方面:心净国土净,解决人与自然的关系;心安众生安,解决人与社会的关系;心平天下平,解决人与世界的关系。虽然从最本源的方面讲,心与物一元不二,但从道德实践层面来讲,心起关键作用,是我们生命升堕的枢纽,而我们心的崇高和堕落,决定世界的清静和污染。就环境的污染而言,就是因为人的心地肮脏而造成的,只有克制我们的贪婪之心和短期行为,我们才可以真正把这个世界变成清静的国土。 关于佛教、禅、悟、人生、圣 我想先对佛教、禅、悟、人生、圣这五个概念作一简短说明。 我们都知道,“佛教”是一个觉悟的宗教,它来自佛内心的觉悟,这是我们对佛教定义的理解。“佛陀”的梵文意思就是觉悟者,他把自己觉悟到的境界,用我们听得懂的语言和文字加以言说,并通过佛弟子们去传承和弘扬,这就是佛法。对佛法的学习和实践,就是佛学。在社会中结成一定组织形式推广佛法,就是佛教,即包括经典、仪式、习惯、教团组织等组成部分的广义上的宗教。 “禅”是一种宗教修行方法,也是中国佛教一个派别禅宗的意思。但是禅又跳出宗教的范畴,成为一种活泼的、能够自由开放人的心灵的教学方法和生活态度。所以历来为各个时代

初心

初心 作者:鄯爱红 来源:《求知》 2018年第1期 三世一切诸如来,靡不护念初发心。……如菩萨初心,不与后心俱。——《华严经》 【释义】十方三世所有的佛,都会来护念这个初发心的菩萨。世间、出世间任何一个法门,都强调时时护念和坚持初发心。“不忘初心,方得始终”的俗语即来自此句。 【作者简介】《华严经》是释迦牟尼佛成道后,在禅定中为文殊菩萨、普贤菩萨等上乘菩 萨解释无尽法界时所宣讲,以座下十大弟子之一阿难口述记录的。现广为流传的一共有80卷,为唐朝实叉难陀翻译,这部佛经在汉传佛教中占据了十分重要的地位。 【写作背景】《华严经》,全名《大方广佛华严经》,是大乘佛教修学最重要的经典之一,被大乘诸宗奉为宣讲圆满顿教的“经中之王”,被认为是佛教最完整世界观的介绍。唐朝时, 对《华严经》的传播和研究空前地兴盛起来,“华严宗”成为汉地八大宗派之一,延续至今。 【现实意义】初发心是佛教用语,指人们踏入佛门之始,心中秉持的成佛利生之心和真诚 质朴的求法向道之愿。初心最为稳固珍贵,有了初心,人们才能开始成佛之路,怀着初心,就 能成为真正同心同愿的人。 每个人都有自己的初心。初心纯洁、美好,是我们人生起点的希冀与梦想,年少时笔记本 扉页上的理想,是我们事业开端的承诺与信念,迷途困挫中的恪守与坚持。初心是一种理想, 也是一种情怀。一个民族、一个政党、一个人都有初心。中国共产党党员干部的初心,就是党 旗下的誓言,是融入血脉的全心全意为人民服务的宗旨,是为中国人民谋幸福、为中华民族谋 复兴的伟大使命与梦想。 靡不有初,鲜克有终。征途漫漫,上下求索。实现梦想的路总是充满困难与诱惑。诗人纪 伯伦在《先知》里说:“我们已经走得很远,以至于忘记了为什么出发。”一些人或因身心疲 劳而寻求安逸,或因路况复杂而迷失方向,忘记了为什么出发,就会找不到回家的路。列宁曾 发出忠告:“共产党员成了官僚主义者。如果说有什么东西把我们毁掉的话,那就是这个。” 在中国特色社会主义新时代,世情国情党情深刻变化,“四种危险”“四大考验”摆在全党面前,在变革的时代,忘记初心就会耐不住清贫、守不住寂寞、经不起诱惑以至于蜕化变节。很 多在反腐败浪潮中落马的贪官都曾是奋进的青年,也有美好而纯洁的为人民服务的初心,但随 着职位的升迁和权力的增大,放松了警惕、迷失了自我、背弃了誓言,忘记了初心,最终滑向 罪恶深渊。 作者系中共北京市委党校工商管理教研部主任、教授 责任编辑:朱健

禅宗思想与日本家具设计

禅宗思想与日本家具设计 Zen Thought and Japanese Furniture Design ■匡富春1 吴智慧2 Kuang Fuchun1 & Wu Zhihui2 (1.2南京林业大学,江苏南京 210037) 摘 要:禅宗思想自镰仓时代传入日本,对日本的家具设计产生了重要影响,形成一种空灵、清淡、静谧的意境。本文探讨了禅宗思想在日本发展过程中,逐渐渗透到美学、建筑、文化等领域,成为日本文化的重要组成部分,并通过对日本传统与近现代家具设计的比较,进一步分析了禅宗思想在日本家具设计中的继承与发展,最终得出了禅宗思想对现代家具设计的启示。 关键词:禅宗;禅宗美学;日本家具设计;日本文化 中图分类号:TS664.01文献标识码:A 文章编号:1006-8260(2012)04-0011-03 Abstract: Since Zen thought spread to Japan in the Kamakura period, it has had an important effect on Japanese furniture design and formed an artistic conception of spaciousness, insipidness and silence. This paper mainly discussed Zen thought gradually in? ltrates into the areas of aesthetics, architecture and culture and become an important part of Japanese culture in its development progress, analyzed the succession and development of the Zen in Japanese furniture design through the comparison of traditional and contemporary furniture design, ? nally concluded the enlightenment of Zen thought for modern furniture design . KeyWords: Zen; Zen Aesthetic; Japanese Furniture Design; Japanese Culture 1禅宗思想概述 1.1禅宗思想的起源 佛教诞生于古印度,公元67年左右传入中国。在其发展过程中,佛教作为一种意识形态不仅将天竺佛国绳床等高坐家具传入汉土,使中国的生活形态逐渐由低姿转向高坐;而且还与中国传统的儒家、道家文化相互融合,形成了独具中国特色的佛教宗派----禅宗。 作为中国佛教八大宗派之一的禅宗,其原形在释迦牟尼时代就有,主要指僧人和佛教徒“结跏跌坐”的修炼方式,这种闭目沉思的修炼方式也被称作“坐禅”。希望修炼者通过坐禅的形式安静而止息杂虑,将精神集中于一处,获得清净寂定的心境,久而久之达到“静心思虑”的一种状态。在佛教里,一般将这种状态称为“禅定”。但是与佛教最初“禅”的内涵相比较,以“禅”命宗的中国禅宗其内涵已不是单指这种僧人“四禅入定”的修炼方式,而是将“禅”视为众生之本性。[1] 禅宗与天台、华严等以精通佛法为教义的宗派相比,有所不同。首先,禅宗自始至终就带有强烈的批判性,它颠覆教条,排斥对于神和经典的崇拜,甚至于“毁佛骂祖”;其次,禅宗将“心性论”作为成佛的基础,提倡的“自性体悟”的修炼方式与传统的诵读经文的修炼方式相比,扩大了修炼方式的范围,其认为应该随时在生活中感悟心性,追求精神的自由与心灵的安宁。第三,禅宗强调修炼者思想的“顿悟”,讲求“顿”与“悟”的双重境界。因此,禅宗正是由于具有这种不断创新的能力才使得其能够不断发展,获得了更广阔的发展空间。 1.2禅宗思想在日本的发展 中日之间隔海相望,早在奈良时代(公 元前710-公元前784年),中国的部分禅宗思想 已经传至日本,但由于受到日本旧佛统治的打 压,始终作为附宗、寓宗的形态而存在,未能 形成独立的宗派。随着镰仓时代(公元1192- 1333年)日本否定繁琐教学,注重内心信仰潮 流的出现,旧佛逐渐丧失了统治地位,禅宗凭 借其所提倡“不立文字,自性体悟,见性成佛” 这种简单易行的修行方式,在日本广泛传播。 与此同时,从中国求法归来的僧人荣西和道 元也将中国临济宗和曹洞宗传入日本,形成了 日本禅宗的两个宗派。在此后的数百年中,自 身体系逐渐完备的禅宗思想也由各个宗派不 断传入日本,与日本传统文化相互融合形成了 新的“日本禅”。禅宗佛教这种新的形式不仅 吸引了日本的武士阶层,成为武士们简朴的象 征;而且并对日本的美学思想、茶道、绘画、建 筑等诸多领域产生了重要影响,可以说禅即是 日本的灵魂。[2] 禅宗思想之所以能够在日本得到迅速的 发展,这与其思想与日本独特的客观环境和 民族心理密不可分。首先,禅宗主张“坐禅”这 种简单易行的修炼方式与日本跪坐式的生活 方式相似,容易被大众所接受;其次,禅宗所 提倡“不立文字”、“不设言句”的修炼方式与 佛教晦涩难懂的经文相比,更能够被普通百 姓所理解;第三,禅宗主张通过坐禅的方式来 达到“静心思虑”的心境,获得人与自然相互 融合的境界,这与日本本土神道教的"天人合 一“观有共通之处;第四,禅宗思想在日本化 过程中,与日本“茶道”、“花道”等“道”的形 式相互融合,将禅宗思想渗透到了百姓的日常 生活当中。 1.3禅宗美学与日本美学 禅宗的美学思想是随着禅宗的起源与发 展而形成的一种审美经验,其重视人性内在 的纯净之美,追求人与外在自然的和谐之美, 崇尚存在的空灵之美。禅宗美学的出现不仅 对魏晋以后中国士人的审美心理与艺术创作 产生了重要的影响,标志着诞生于儒家美学、 道家美学的中国美学思想逐渐走向一种将审 美活动与自由之为完全等同起来的成熟阶段; 而且随着其在日本的广泛传播,也逐渐使日本 美学呈现出一种返璞归真的趋势,即在佛教 和中国唐代的家具、建筑影响下形成的繁复 奢华,浓艳辉煌的审美观逐渐回到远古时期 的素简清淡,崇尚自然。并最终形成了一种幽 寂、深邃、玄奥、清淡、静谧和伤感的美学思 想。[3] 在禅宗美学这种追求“清淡、静谧”的 影响下,日本的建筑、家具、景观等领域也逐 渐开始追求一种素简、淡泊,排斥奢华浓艳的 精神内涵。例如,独具特色的日本枯山水景观 设计就深刻体现了禅宗美学思想的精髓所在 (图1)。这种常见于静谧、深邃禅宗寺院中的 微缩式景观与传统景观的造园方式相比,其 摒弃所有诸如喷泉、植物等动态景观的基本 元素,转而以岩石、白沙和苔藓等静止不变的 元素,通过象征的设计手法突出了自然与生命 主体,营造出一种自然、空灵、伤感的静止景 观氛围。一座小小的庭院仿佛有种使时间瞬 刻凝固的力量,使人们不由自主的产生“无欲 而凝噎”的伤感。[4] F+ID 2012/04 家具与室内装饰 DOI:10.16771/https://www.360docs.net/doc/ed14597560.html,43-1247/ts.2012.04.035 11

佛教法器的作用

佛教法器的作用? 在佛教中人们将这些与之有关的供具、器物道具通常叫做法器。 一类是用于殿堂内部作装饰的物品,如罩在佛像上的华盖‘、挂在室内起庄严菩萨作用的幢、幡、悬于佛前的大缦帐,亦名欢门、置在供桌前的油灯、烛架、香炉、花瓶等等; 另一类为日常生活和举行仪式时使用的物品,如用于修行用的木鱼、斋堂常悬设的“梆”、用于报时用的“云板”或“云鼓”、诵经时呜叩用的圆磬,以及在举行佛事时使用的乐器和各种器具供物,都可以作为法器来看待,它们并没有一个严格的区分。制作法器的材料多种多样,有的是用绸缎,有的用竹木,有的用金属,一般说来,法器因在特定的场合下使用,故带有神圣性和庄严性,因此在设计和制作时选用的材料和制作的工艺都要求的较高,以满足于祀神的愿望,并达到一定的水平。 法器是举行法事时的辅助工具,在庄严的法事上,敲打钟鼓鱼磬,吹响唢呐号角,营造了浓重而又神秘的宗教气氛。例如,古人讲经,强调“声、辩、才、博”四种基本功。《高僧传》说:“非声则无以警策,非辩则无以适时,非才则言无可采,非博则语无依据。”“声”是指讲经时的钟鼓声,它能在讲经的氛围中起到令人警醒的作用;“辩”指谈吐自如,

恰到好处;“才”指文采横溢,辞藻华丽;“博”指广征博引,上下跳跃。佛门法器,种类繁多,它们的作用、大小、形状、质地也各不相同,由于历史的变迁,区域文化的差异,宗派的不同,一些法器也随着时代的变化而发生变异。佛教的法器用途,一般可以分为报时、供养、装饰、法会、修持等几大类。 报时的有钟和鼓等,清晨先鸣钟后击鼓,是“晨钟暮鼓”,傍晚先击鼓后鸣钟,是“暮鼓晨钟”。在大年三十的喜庆夜晚,中央电视台春节联欢晚会都要用钟声来结束狂欢的时刻,你看悠劲十足的钟绳,钟杵来回运动,慢慢往复,上下摆动,钟声浑厚、深沉、圆润、绵长,扣人心弦,这就是来自佛教的大钟。佛门把击鼓作为报时和集众的法器。此外,在现在佛门里,鼓更多地成为一种赞诵的道具,在举行佛事活动时,敲鼓是为了配合唱念的活动,用鼓声来助阵,让信徒们更加生发信心。盛香的法器就叫香炉。据说佛教的香炉很可能源于古印度婆罗门教的火炉。婆罗门教认为在炉中焚烧供物可以得到神灵的保佑。铜、铁、陶瓷、青石、白玉都是制作香炉的材料。香炉的规格大小不一,大到数尺,小到方寸。特别是小香炉是比丘随身携带的“十八物”之一。随着佛教传入中国,香炉的造型也渐渐中国化,呈现出千姿百态,有方斗型的,狮子型的,仙鹤型的,莲花型的,但最具中国特色的当属宝鼎型的和塔楼型的。佛门中也有一种

佛家宗派唯识宗

佛家宗派唯识宗 72、第六识:意识 问:何以知有佛?佛从何来? 答:何以知无佛?“无佛”从何来? 问:我想问的是这个时候的知,是属于八识中的哪一识? 答:哦!你是说思维心哪。思维心是第六识。 73、第七识:我执 (1)初生婴儿有没有我执? 问:初生婴儿有没有我执? 答:我执是第七识的功能,而第七识是从第八识生起的。众生的我执是与生俱来的,初生婴儿当然有我执。 (2)第七识干什么? 答:这个搬运工是很辛劳的。忙于把第六识的妄想造作搬进第八识,形成种子——种因;还忙于把第八识里遇缘成熟的种子搬出来虚妄现行——受果。 (3)只信俱生我执能断,不知如何断? 答:选一个适合您的法门,一门深入,锲而不舍。直到瓜熟蒂落、水到渠成。那时再回头看咱们现在的贴子,可笑之极,都是戏论! 74、第八识:心王 (1)第八识在睡觉的时候在哪里? 答:无论睡着或醒着,第八识都在心窝处。即使入了灭受想定,前七识都不现行了,第八识还在心窝处。第八识一旦离体,人就死了。 (2)人的第八识和蚂蚁的第八识有什么不同? 答:一群蚂蚁的第八识大体相同(共业),也各个不同(别业)。第八识藏有业力种子,故又称含藏识。 (3)第八识是一还是多? 答:“人”,是一还是多? 问:真身(一灵)是一人一个还是大家公用一个? 答:大海的众多浪花是一个水还是几个水? (4)第八识现行等,都是不得已而强说 问:“第八识靠什么进入、离开身体?”《八识规矩颂》”受熏持种根身器去后来先作主公”。 答:因缘。其实,进入、离开、起现、现行等,都是不得已而强说。 “进入、离开”就是说的“起现、现行”,并非“进入、离开”排斥了“起现、现行”。“起现、现行”也囊括了“进入、离开”,并非“起现、现行”不包含“进入、离开”。就象“清净本然”和“山河大地”一样,本不对立。还记得“云何忽生”这个问答吧:问:清净本然云何忽生山河大地?答:清净本然云何忽生山河大地。

大鹏金翅鸟在佛教各派别中的地位及传说

大鹏金翅鸟在佛教各派别中的地位及传说 大鹏金翅鸟大鹏金翅鸟又叫迦楼罗鸟(梵语garuda ),又作妙翅鸟、项瘿鸟。为印度教毗湿奴神所跨乘。于佛教中,为八部众之一,翅翮金色,两翼广三三六万里,住于须弥山下层。迦楼罗之形像有多种,印度山琦遗迹中之迦楼罗仅为单纯之鸟形,然传于后世之形像则大多为头翼爪嘴如鹫,身体及四肢如人类,面白翼赤,身体金色。在藏传佛教中大鹏金翅鸟是殊胜的本尊之一,本尊大鹏金翅鸟是一切智慧忿怒的部主,也是成办事业、降伏阴邪土地神祇及各种蛇妖病的锐利武器。大鹏金翅鸟是三世诸佛智慧与方便的显现,密宗中任何愤怒本尊的顶上空中皆有此大鹏金翅鸟飞翔,显宗中本师释迦牟尼佛在印度金刚座证道时,具六种庄严,其中顶饰庄严即此大鹏鸟,象征弘法利生事业的胜利。独尊大鹏金翅鸟造像稀少,但在佛造像的背光装饰中常能见到,选编几张相关造像,唐卡图片,供大家鉴赏印度教按照印度教的神话传说,迦楼罗是大神毗湿奴的坐骑,属次级神,据说展翼有336万里,遮天蔽日,其羽毛呈五彩。形鸢或鹰。传说迦楼罗乃太阳神苏利耶的御者阿卢那之弟。迦楼罗之母受其夫的另一个妻室和其子众蛇的奴役。众蛇要求迦楼罗为他们取来长生不老的甘露作为释放其母的条件。在东南亚,迦楼罗是忠心的象征。佛教按照《妙法莲华经》等佛经的说法,迦

楼罗是护持佛的天龙八部之一,有种种庄严宝像,金身,头生如意珠,鸣声悲苦,每天吞食一条龙王和五百条毒龙,随着体内毒气聚集,迦楼罗最后无法进食,上下翻飞七次后,飞往金刚轮山,毒气发作,全身自焚,只剩一个纯青琉璃心。天下有无数迦楼罗,由威德、大身、大满、如意四大迦楼罗王统领。同时,迦楼罗也是观世音化身之一。藏传佛教在密宗的体系中,迦楼罗(藏语:khyung)是五方佛中北方羯摩不空成就佛的坐骑,人面鸟身,寓意法王摄引一切,无不归附者白族传说中国西南的白族将迦楼罗崇拜和本族的金鸡 崇拜结合在一起,作为自己的图腾之一,并为镇水患之神。一般来说,迦楼罗以人面鸟身、鸟面人身或全鸟身形像出现。人面鸟身形其身肚脐以上如天王形,只有嘴如鹰喙,绿色,面呈忿怒形,露牙齿。肚脐以下是鹰的形象。头戴尖顶宝冠,双发披肩,身披璎珞天衣,手戴环钏,通身金色。身后两翅红色,向外展开,其尾下垂,散开。泰国国徽上的迦楼罗就是此形象。鸟面人身形在中国中原地区的佛教寺庙中,迦楼罗常常以观世音化身之一的身份,出现在供奉观音的圆通宝殿中,全身白袍,人形,唯面部尖喙,仍是鹰形。全鸟形在中国西南地区,迦楼罗往往以金鸡形象出现,立于塔顶。另外,印度尼西亚也以迦楼罗为国徽,也是全鸟形象。发展起源迦楼罗是古代世界性的巨鸟崇拜在印度地区的体现,如古埃及的长生鸟、起于两河流域而后流传于西方世界的狮鹫

隋唐佛教宗派概述

隋唐佛教宗派概述 ——读汤用彤《隋唐佛教史稿》佛教产生于印度,经中亚盖至西汉传入中国内地。魏晋时佛教发展迅速,致寺院经济盛行,寺院与官府争夺土地和人口,因此北周武帝下令毁经灭佛。从南北朝末年到隋唐之际,佛法就出现了许多宗派。所谓宗派者,其质有三:一、教理阐明,独辟蹊径;二、门户见深,入主出奴;三、时味说教,自夸承继道统。用是标准来衡量,那么南北朝时确实未有完全之宗派确立,迨及隋唐而有宗派确定矣。现分列诸宗,稍加叙述,主要有:三论宗、天台宗、法相宗、华严宗、律宗、禅宗、净土宗、真言宗即密宗、三阶教。 一、三论宗。世谓三论之学,推文殊师利为印度始祖,鸠摩罗什为中国初祖,罗什传道生,生传昙济,济传河西道朗,道朗传摄山僧诠,诠传兴皇法朗。一说僧诠之师僧朗,僧朗之师名法度,黄龙人。又说周颙受学而作《三宗论》,此说有人考其为虚构。僧朗重振三论并大弘《华严》,但其三论宗的影响也只是在中原,未及京邑地区,即说首分布于长江中下游,后南盛于浙江,北盛于关中。三论宗兴盛于隋代及唐初,至贞观后渐衰。 二、天台宗。自称定慧双修,其宗“文者北齐慧文,思者南岳慧思,者天台智一”,因此慧文、慧思、智一被称为天台宗三初祖。盖在智一以前,慧文慧思以禅法著称,至智一而义学亦胜。天台宗因智者大师住在天台山而得名,天台宗抱定由禅生禁

之旨,而谓其所得为大乘圆顿境界。其教旨三满圆融,一念三千。似流行于江汉一带,经安史之乱至会昌法难后日渐式微。 三、法相宗。法相宗在唐初即大盛多半都是由于玄奘的影响。玄奘受学十三师,俱当世名宿,但其偏重法相之学,因此法相盛大。法相宗自玄奘开基业,其继承者最优秀者当推窥基、圆测。后又有窥基之弟子慧诏,圆测之弟子道证。据《僧传》言光、宝之后,晖公问世,两河间,二京道,江表燕齐楚蜀盛行晖疏。 四、华严宗。其实际创始人为法藏,后其弟子慧苑、慧英、宗一,至澄观,宗密(圭峰大师)。华严宗强调宗教灵异,说人人都能进入宗教幻想的幸福世界,以《华严经》为最高经典。华严宗兴盛于武则天时期,至会昌法难后交断。 五、律宗。其创始者为慧光,南山为戒律之宗,延续甚长。而律宗又分为三派:即法砺律师之相部宗、怀素律师之东塔宗、道宗律师之南山宗是也。 六、禅宗。原其公认创始人为六祖慧能,近多认为于五祖弘忍时禅宗之大体已构成。禅宗自谓教外别传,盖谓灵山会中,如来拈花,迦叶微笑,即是付法。迦叶遂为印度禅宗初祖,中国禅宗初祖为菩提达摩。达摩传慧可,是为二祖;可传僧璨,是为三祖;璨传道信,是为四祖;信传弘忍,是为五祖;忍传慧能,是为六祖。慧能与其同学神秀分为南北二宗。慧能在岭南一带提倡顿悟见性,宣传诵《金刚经》,即以见性。神秀受到武则天礼