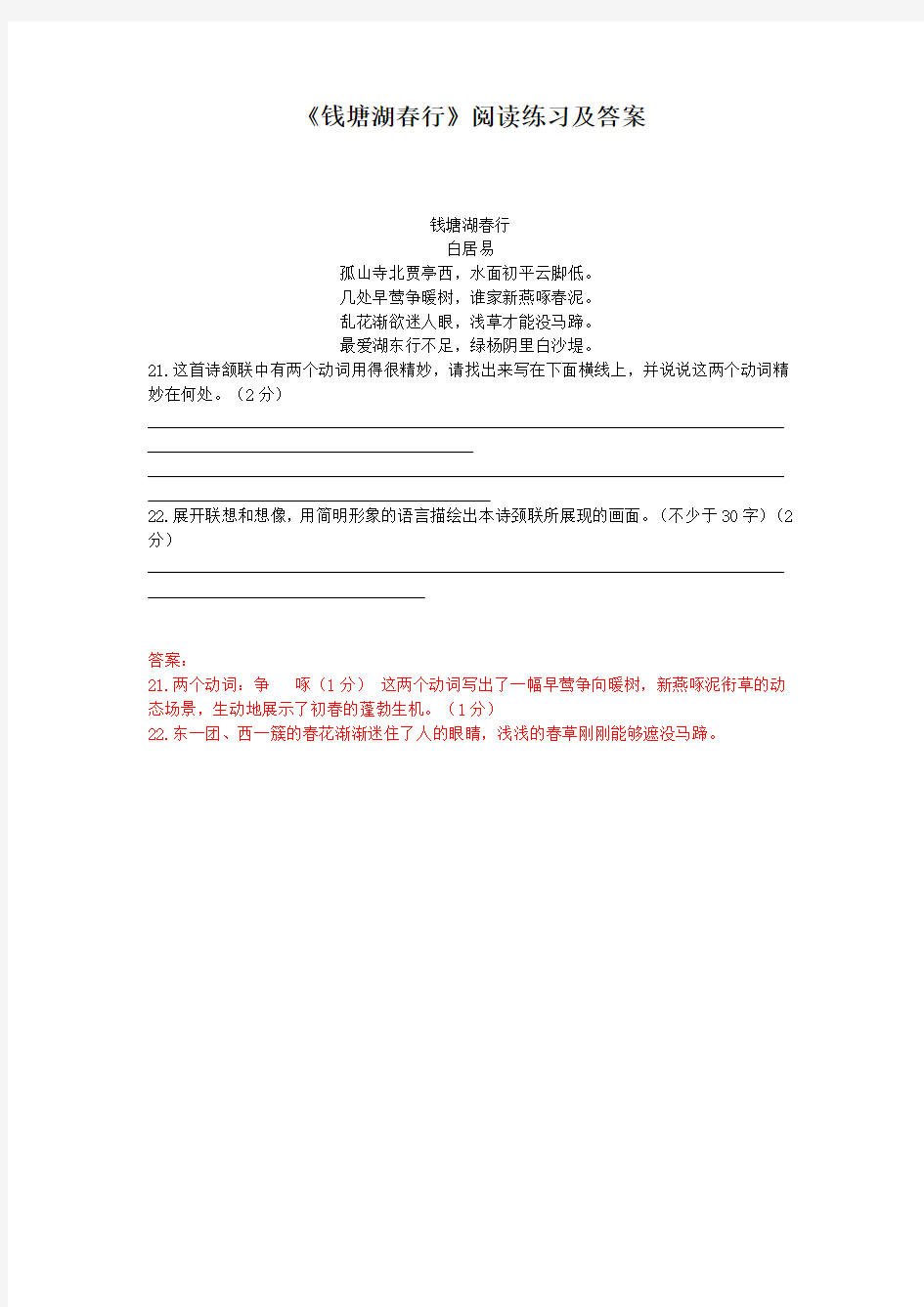

《钱塘湖春行》阅读练习及答案(六)(部编人教版八年级语文上册第13课)

《钱塘湖春行》阅读练习及答案

钱塘湖春行

白居易

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

21.这首诗颔联中有两个动词用得很精妙,请找出来写在下面横线上,并说说这两个动词精妙在何处。(2分)

22.展开联想和想像,用简明形象的语言描绘出本诗颈联所展现的画面。(不少于30字)(2分)

答案:

21.两个动词:争啄(1分)这两个动词写出了一幅早莺争向暖树,新燕啄泥衔草的动态场景,生动地展示了初春的蓬勃生机。(1分)

22.东一团、西一簇的春花渐渐迷住了人的眼睛,浅浅的春草刚刚能够遮没马蹄。

人教部编版八年级语文上册第18课《中国石拱桥》教学设计

《中国石拱桥》教学设计 【教材分析】 本文选自人教版初中语文八年级上册第五单元。本文主要是以“赵州桥”和“卢沟桥”为例,着重说明我国石拱桥在设计、施工上的伟大创造和高超的技术水平,歌颂我国劳动人民的勤劳、智慧和伟大的创造力。本文的特点是:说明内容典型突出,以“赵州桥”和“卢沟桥”为例;说明语言准确简朴,如“大约”、“可能”、“两肩”等词;说明顺序巧妙有序,采用先总述后分说在总括的顺序;说明情感质朴,歌颂了我国劳动人民的勤劳、智慧和伟大的创造力;说明方法多样,采用了举例子,打比方,引用等多种方法。 【教学目标】 1.积累“残损、古朴、推崇、惟妙惟肖、巧妙绝伦”等词语; 2.理清本文说明顺序,了解中国石拱桥的特点; 3.体味本文准确的语言,学习常见的几种说明方法,体会说明文语言的严谨性、准确性。 4.了解中国石拱桥的悠久历史和杰出成就,认识古代劳动人民的聪明才智,激发热爱祖国的感情,献身科学的志向和严谨务实的精神。 【预习提示】 1.搜集桥的图片,总结各种桥的共同特点。 2.在文中标注生字词。 【教学过程】共2课时 第1课时 【教学目标】 1.积累“残损、古朴、推崇、惟妙惟肖、巧妙绝伦”等词语; 2.理清本文说明顺序,了解中国石拱桥的特点; 一、激趣导入 同学们,大家课下已经搜集了许多有关桥的图片和知识,哪位同学能展示一下你搜集到的图片或者你总结的桥的特点? 2-3位同学回答。 同学们预习很充分,都回答得很好。今天,我们就共同走进桥梁的世界,体会中国桥梁之美。 板书——中国石拱桥茅以升 二、自主阅读,初步感知 (一)初读:朗读课文,标注生字词,扫清文字障碍。 请同学们大声朗读课文,要求读准字音,并且在文中标注出生字词。 明确:雄跨记载桥墩推崇序幕巧妙绝伦交头接耳惟妙惟肖独一无二 找同学读生字词,教师纠正读错的字音 全班同学齐读生字词。 (二)再读:默读文章,在课本中勾画出包含以上生字词的语句。 教师以填空的形式在PPT中出示,请同学来读句子,加深对生字词的记忆与理解。 明确: 1.施工技术更是巧妙绝伦 2.每两个石拱之间有两个桥墩 3.有的像倾听水声,有的像注视行人,千态万状,惟妙惟肖。 4.他的游记里,十分推崇这座桥。 5.揭开了中国人民全面抗战的序幕。 (三)精读课文,提取信息

钱塘湖春行阅读答案

钱塘湖春行阅读答案 白居易《钱塘湖春行》阅读练习题 1.本诗选自__________,作者_______是___代大诗人,字______,晚年又叫__________。 2.《钱塘湖春行》以_________为线索,描写了西湖________的明媚风光,抒发了诗人________的感情。第______句和第______句是颔联,______联运用了________的修辞手法。 3.赏析不正确的一项是() A.开头两句写诗人行径孤山寺和贾亭时所看到的山光水色,勾勒出西湖早春的轮廓。 B.三四两句从莺、燕的动态中,把春天的活力,大自然从秋冬沉睡中苏醒过来的春意生动地描绘了出来。 C.五六两句写骑马游春的人们,包括诗人自己。以人们的感受写西湖的春景。 D.结尾两句详写湖东的白沙堤,在绿杨荫里,更是美不胜收。 4.赏析不正确的一项是() A.这是一首七言律诗。它描绘了刚刚披上春装的西湖生意盎然的景色,抒写了作者对西湖美好春光的喜爱。 B.三、四句中,诗人抓住了“争”、“啄”这两个极具表现力的词语,勾画、渲染了一幅早莺争向暖树、新燕啄泥衔草的动态画面。 C.五、六两句,作者看到的是一派繁花盛开、花团锦簇的美丽景象,而浅浅的小草,翠绿如茵,刚刚能将马蹄埋没。 D.结尾处写诗人来到绿树成荫的白沙堤上,这里的景色美不胜收,让人久久不忍离去,他不禁发出“最爱”这样的赞叹。 5.解释诗句中加线的词语。 ①几处早莺争暖树() ②最爱湖东行不足() 6.默写一首课外写西湖的诗词 白居易《钱塘湖春行》阅读练习题参考答案: 1.《白氏长庆集》白居易唐乐天香山居士

2.诗人行踪早春喜悦三四颈对偶3.D 4.C 5.①向阳的树 ②不够 6.饮湖上初晴后雨 苏轼(宋) 水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜

人教版小学语文六年级上册第13课教学设计

人教版小学语文六年级上册第13课《只有一个地球》 教学设计 执教人:凌征财 教学目标: 1、正确、流利、有感情的朗读课文,理解文中的相关语句,懂得“只有一个地球”的道理,教育学生要珍爱地球,善待地球。 2、通过各种方式朗读,探究式地学习,理解宇航员的感叹“我们这个地球太可爱了,同时又太容易破碎了”的原因。 3、体会课文语言严谨用词准确以及在谋篇布局上的条理性。 教学重点: 让学生理解课文,懂得“只有一个地球”的道理。增强学生的环境保护意识。 教学难点: 通过联系实际思考总是加深对课文的理解,并将保护地球的意识付诸行动。 教学过程 一、创设情境,导入新课 1、在浩瀚无边的宇宙,有一个美丽的星球,她是我们人类的家园,它是太阳和月亮的朋友,它就是可爱的地球 2、同学们都知道哪些有关地球的知识?(全班交流) 3、揭题。(板书课题)齐读课题 二、初读课文,整体感知 1、检查预习,出示生字。 1、用自己喜欢的方式读课文。注意读准字音,读通句子。思考:你读到了一个什么样的地球? 2、画出课文中能概括介绍地球特点的句子。 三、精读感悟,品赏悟情 (一)、研读地球的可爱 1、默读课文,思考:为什么宇航员会有如此感叹? 2、交流点拨,读中感悟: 宇航员为什么会发出这样的感叹?找出文中相关句子。 3、学习第一段(课件) (1)读第一句话。并交流读完第一句的感受。 (2)体会打比方的作用。 (3)齐读第二句。这句话运用了什么手法?把地球比作什么?(人类的母亲,生命的摇篮)(4)小结 4、体会地球的渺小。 5、过渡:作者把地球比喻成人类的母亲、生命的摇篮,难道仅仅就因为她外表美丽吗?(1)理解“无私慷慨”。 (2)举例说有哪些可再生资源和不可再生资源。 (3)、小结

部编版八年级上册语文第13课《背影》课文原文及教案

部编版八年级上册语文第13课《背影》课文原文及教案 【导语】《背影》是一篇带有很强抒情性的写人记事散文。文章记述了作者回家奔丧,与父亲在浦口车站分别的事,突出表现了父亲的“背影”。无忧考网准备了以下内容,供大家参 考! 课文 我与父亲不相见已二年余了,我最不能忘记的是他的背影。那年冬天,祖母死了,父亲的差使也交卸了,正是祸不单行的日子,我从北京到徐州,打算跟着父亲奔丧回家。到徐州见着父亲,看见满院狼藉的东西,又想起祖母,不禁簌簌地流下眼泪。父亲说,“事已如此,不必难过,好在天无绝人之路!” 回家变卖典质,父亲还了亏空;又借钱办了丧事。这些日子,家中光景很是惨淡,一半为了丧事,一半为了父亲赋闲。丧事完毕,父亲要到南京谋事,我也要回北京念书,我们便同行。到南京时,有朋友约去游逛,勾留了一日;第二日上午便须渡江到浦口,下午上车

北去。父亲因为事忙,本已说定不送我,叫旅馆里一个熟识的茶房陪我同去。他再三嘱咐茶房,甚是仔细。但他终于不放心,怕茶房不妥帖;颇踌躇了一会。其实我那年已二十岁,北京已来往过两三次,是没有甚么要紧的了。他踌躇了一会,终于决定还是自己送我去。我两三回劝他不必去;他只说,“不要紧,他们去不好!” 我们过了江,进了车站。我买票,他忙着照看行李。行李太多了,得向脚夫行些小费,才可过去。他便又忙着和他们讲价钱。我那时真是聪明过分,总觉他说话不大漂亮,非自己插嘴不可。但他终于讲定了价钱;就送我上车。他给我拣定了靠车门的一张椅子;我将他给我做的紫毛大衣铺好坐位。他嘱我路上小心,夜里警醒些,不要受凉。又嘱托茶房好好照应我。我心里暗笑他的迂;他们只认得钱,托他们直是白托!而且我这样大年纪的人,难道还不能料理自己么?唉,我现在想想,那时真是太聪明了! 我说道,“爸爸,你走吧。”他望车外看了看,说,“我买几个橘子去。你就在此地,不要走动。”我看那边月台的栅栏外有几个卖东西的等着顾客。走到那边月台,须穿过铁道,须跳下去又爬上去。父亲是一个胖子,走过去自然要费事些。我本来要去的,他不肯,只好让他去。我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。我赶紧拭干了泪,怕他看见,也怕别人看见。我再向外看时,他已抱了朱红的橘子望回走了。过铁道时,他先将橘子散放在地上,自己慢慢爬下,再抱起橘子走。到这边时,我赶紧去搀他。他和我走到车上,将橘子一股脑儿放在我的皮大衣上。于是扑扑衣上的泥土,心里很轻松似的,过一会说,“我走了;到那边来信!”我望着他走出去。他走了几步,回过头看见我,说,“进去吧,里边没人。”等他的背影混入来来往往的人里,再找不着了,我便进来坐下,我的眼泪又来了。 近几年来,父亲和我都是东奔西走,家中光景是一日不如一日。他少年出外谋生,独力支持,做了许多大事。那知老境却如此颓唐!他触目伤怀,自然情不能自已。情郁于中,自然要发之于外;家庭琐屑便往往触他之怒。他待我渐渐不同往日。但最近两年的不见,他终于忘却我的不好,只是惦记着我,惦记着我的儿子。我北来后,他写了一信给我,信中说道,“我身体平安,惟膀子疼痛利害,举箸提笔,诸多不便,大约大去之期不远矣。”我读到此处,在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的,青布棉袍,黑布马褂的背影。唉!我不知何

八年级语文上册第五单元第18课苏州园林拓展阅读新人教版

第18课《苏州园林》拓展阅读 苏州园林曾带给我们美好的享受,唤起我们的欣赏欲望。那么,你留意过作为园林组成部分的建筑小品吗?知道它们有哪些功能吗? 园林建筑小品 ①园林建筑小品是指园林中体量小巧、功能简单、造型别致、富有情趣的精美构筑物。在我国,园林建筑小品源远流长。从最早的上古园林时代的灵台、龙、龟,到明清时代园林中的景墙、长廊、园桥、石刻、灯柱等等,再到现代都市园林中的各类座椅、标牌、园灯等等都是园林建筑小品。 ②园林建筑小品作为艺术品,本身就具有审美价值,由于其色彩、质感、肌理、尺度、造型的特点,辅以成功的布置,其自身往往就是园林的一景。有时我们甚至可能忘了去过的景区的名称,而它里面经典的壁画、雕塑、石刻等却久久地印在脑海里。 ③有些园林建筑小品在园林空间中起着分隔空间与联系空间的作用,引导人们由一个空间进入另一个空间,而且具有组织空间画面的构图功能,为步移景异的空间增添了无穷的意趣。如园林景墙穿插园中,主要功能就是造景,或者分隔大空间,或者将小空间串通迂回,使园林景观的层次更显深邃。 ④除具有观赏、组景作用外,如果能够把桌椅、地坪、园灯等实用功能作用比较明显的园林建筑小品艺术化、景致化,可以渲染周围的气氛,增强空间的感染力。即使只是一块标示牌,如果设计新颖,处理得宜,做成富有一定艺术情趣的形式,也会给人留下深刻的印象。 【且读我思】 下面材料介绍的园林建筑小品起到了什么作用,结合上文作简要说明。 【材料】一进大门,留园的建筑艺术处理就不同凡响:狭窄的入口内,两道景墙之间是长达50余米的曲折走道,造园家充分运用了空间大小、方向、明暗的变化,将这条单调的通道处理得意趣无穷。过道尽头是迷离掩映的漏窗、洞门,中部景区的湖光山色若隐若现。绕过门窗,眼前才豁然开朗。 北京园林 也许因为北京是金、元、明、清四朝帝都的缘故,建筑师们博采各地园林之长,因地制宜,使北京的园林各具特色,和谐优美。为了显示帝王的威严、华贵,北京的园林注重建筑的雄伟,注重局部的精细,注重色彩的艳丽,似乎只有这样才不失皇家的身份。 故宫、颐和园等建筑金碧辉煌,布局极为工整、对称。左边有一条游廊,右边也必有一条,给人一种平衡的感觉,甚至连屋内的摆设也是如此。在各个大殿、各个宫院,大门外面都要摆两座石狮或麒麟,大门多是分左、中、右三扇。殿内的梁、柱高大,房屋宽敞而略显阴暗。这样的园林建筑似乎缺乏自然之趣,但以其雄伟、庄严的气势使人折服。 北京的园林建筑在细微之处见匠心。一段曲廊,一丛阶边的小草,一组精妙的雕刻,无不在烘托气氛中起着微妙的作用。例如颐和园中的长廊,有一华里长,分成十几段,每段房棱上的彩绘或山,或水,或人,或物,或历史故事,或神话传说,竟无一相同。一幅“嫦娥奔月”的彩绘,人物形象栩栩如生,绘画者也许吸取了敦煌壁画里飞天图案的艺术精华,很有些“吴带当风”的味道,耐人玩味。 北京园林的色彩大多是金黄或大红,色彩明丽。有时,在万绿丛中见一道飞檐,黄绿相间,相映成趣。大多数宫殿都铺着琉璃瓦,大红色的棱、柱,过于庄重,而幽雅显得欠缺了一点。也有例外,潭柘寺的大殿都是由灰色方砖铺地,墙壁都是灰暗的,同周围的景色浑然一体。“苔痕上阶绿,草色入帘青”,古朴淡雅,别具风采。 这是我对北京园林粗浅的介绍,若想真正领略到其中的妙处,还是请您亲自来游览北京的园林吧! 【且读我思】 作者认为北京园林有怎样的特点? 答案 《园林建筑小品》

八年级语文上册第五单元第18课古文二则同步练习语文版

18 古文二则 解释文言实词 【文言实词】 实词是指有实在意义,即意义比较具体,且能够单独充当句子成分的词。实词包括名词、动词、形容词、数词、量词、代词六类。 【解释文言实词的方法】 实词的考查集中在古今异义、一词多义、词类活用、通假字这几个考点,必须结合具体语境进行理解。解释实词的方法: (1)扩词法。这是最常用的方法,即给单个的文言字词组词,把单音节词变为双音节词。注意扩词要结合具体的语境。 (2)积累法。即把教材中所学的存在古今异义、词类活用、通假字、一词多义现象的词积累起来,以便顺畅地理解运用。 (3)揣测法。有些文言字词,用扩词的方法难以理解,教材中也没有出现,这种情况只能联系上下文揣测其意义,运用这种方法时切忌脱离文本,毫无根据地随意猜测。 01积累运用 1.字词积累——给加点字注音。 夕日欲颓.(tuí) 未复有能与.其奇者(yù) 晓雾将歇.(xiē) 水中藻.(zǎo)、荇.(xìng)交横 2.词语积累——解释下列句中加点的词。 (交相辉映) (1)五色交辉 .. (2)四时俱.备(全,都) (3)晓.雾将歇.(早晨)(消散) (4)夕日欲颓.(坠落) (5)沉鳞 竞跃(潜游水中的鱼) .. (6)未复有能与.其奇者(参与,这里指欣赏) (7)念.无与为乐者(考虑,想到) 步于中庭(共同,一起) (8)相与 ..

(9)庭下如积水空明 (清澈透明) .. 如吾两人耳(只是)(这里指不热衷名利、能从容流连光景的人) (10)但.少闲人 .. 3.词语积累——写出下列加点词的古今义。 (1)沉鳞.竞跃古义:鱼今义:鱼鳞 (2)夕日欲颓.古义:坠落今义:消沉,萎靡 (3)四时.俱备古义:季节今义:时间 (4)但.少闲人古义:只是今义:转折连词,但是 4.下列加点词的用法和意义不同的一项是(C) A.山川之.美实是欲界之.仙都 B.高峰入.云月色入.户 C.未复有能与.其奇者相与.步于中庭 D.未复有能与其奇者.念无与为乐者. (解析:C.参与,这里指欣赏/一起) 5.填空。 (1)《答谢中书书》作者陶弘景,字通明,自号华阳隐居,有“山中宰相”之称。标题中第二个“书”的意思是书信,题目的意思是回复给谢中书的书信。 (2)苏轼,与其父苏洵、其弟苏辙合称“三苏”。他们是“唐宋八大家”中的三位,其余五位是宋代的王安石、曾巩、欧阳修,以及唐代的韩愈、柳宗元。 6.用现代汉语翻译下列句子。 (1)自康乐以来,未复有能与其奇者。 自从南朝的谢灵运以来,就再也没有能够欣赏这种奇丽景色的人了。 (2)念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。 想到没有和(我)游乐的人,(于是我)就到承天寺寻找张怀民。 (3)何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。 哪个夜晚没有月亮?哪个地方没有竹子和柏树?只不过少有像我们两个这样清闲的人罢了。 7.综合性学习。 请你参加以“月”为主题的读书交流会,并完成下列任务。 (1)写出两句歌咏“月”的古诗文名句,并写出题目、作者。

《钱塘湖春行》阅读答案

《钱塘湖春行》阅读答案 钱塘湖春行白居易 孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。 几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。 乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。 最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。 2.全诗以“行”为线索,从“”起,到“”终。题目以“”为着眼点,诗中写出了西湖______的明媚风光,抒发了诗人________的感情。最后两句中的“”两字充分表达了诗人对西湖美景的迷恋。第______句和第______句是颔联,颈联运用了________的修辞手法。 3.诗歌第二联中“几处”“谁家”用得极其精妙,换作“处处”“家家”就没有这种效果。联系全诗,说说为什么。 4. 解释诗句中加粗的词语。 ①几处早莺争暖树()②最爱湖东行不足() 5.下列对《钱塘湖春行》的赏析,不恰当的一项是() A. 这首诗处处紧扣环境和季节的特征,用准确而极富表现力的词句,恰到好处地描绘了西湖春日美景,抒发了诗人喜悦的心情。 B. 莺是春的歌手,燕是春的使者,它们富于季节的敏感,成为春天的象征。诗人善于选取典型景物,在莺歌燕舞的动态中展示春的活力。 C. 诗人很讲究炼字,在颈联中巧用“乱”“迷”“没”等字,客观真实地再现了姹紫嫣红、草长莺飞的西湖暮春的盛景。 D. 全诗在结构上很有特色,以“孤山寺”起,以“白沙堤”终,从点到面,又由面回到点,章法变化,条理井然。 6.赏析不正确的一项是() A.开头两句写诗人行径孤山寺和贾亭时所看到的山光水色,勾勒出西湖早春的轮廓。 B.三四两句从莺、燕的动态中,把春天的活力,大自然从秋冬沉睡中苏醒过来的春意生动 地描绘了出来。 C.五六两句写骑马游春的人们,包括诗人自己。以人们的感受写西湖的春景。D.结尾两句详写湖东的白沙堤,在绿杨荫里,更是美不胜收。 参考答案: 2.孤山寺;白沙堤;春;早春喜悦三四对仗 3.“几处”“谁家”照应“早莺”“新燕”,说明早莺尚少,新燕不多,表达了钱塘湖初春季节的特点和作者的欣喜之情。如果改为“处处”“家家”,就没有这种表达效果(言之有理即可。 4. ①向阳的树②不够 5.C 6.D 22.诗人抓住了哪些具有春色春意的景物来描写西湖早春景色?抒发了诗人基样的思想 感情?(3分) 23.请赏析“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。”(2分) 参考答案: 22.抓住了水面初平、早莺、新燕、乱花、浅草等景物,抒发了诗人对西湖早春美好风的喜爱之情。

部编版六年级语文上册第13课《穷人》原文及教案

部编版六年级语文上册第13课《穷人》原文及教案 【原文】 渔夫的妻子桑娜坐在火炉旁补一张破帆。屋外寒风呼啸,汹涌澎湃的海浪拍击着海岸,溅起阵阵浪花。海上正起着风暴,外面又黑又冷,这间渔家的小屋里却温暖而舒适。地扫得干干净净,炉子里的火还没有熄,食具在搁板上闪闪发亮。挂着白色帐子的床上,五个孩子正在海风呼啸声中安静地睡着。丈夫清早驾着小船出海,这时候还没有回来。桑娜听着波涛的轰鸣和狂风的怒吼,感到心惊肉跳。 古老的钟发哑地敲了十下,十一下……始终不见丈夫回来。桑娜沉思:丈夫不顾惜身体,冒着寒冷和风暴出去打鱼,她自己也从早到晚地干活,还只能勉强填饱肚子。孩子们没有鞋穿,不论冬夏都光着脚跑来跑去;吃的是黑面包,菜只有鱼。不过,感谢上帝,孩子们都还健康,没什么可抱怨的。桑娜倾听着风暴的声音,“他现在在哪儿?上帝啊,保佑他,救救他,开开恩吧!”她自言自语着。 睡觉还早。桑娜站起身来,把一块很厚的围巾包在头上,提着马灯走出门去。她想看看灯塔上的灯是不是亮着,丈夫的小船能不能望见。海面上什么也看不见。风掀起她的围巾,卷着被刮断的什么东西敲打着邻居小屋的门。桑娜想起了傍晚就想去探望的那个生病的女邻居。“没有一个人照顾她啊!”桑娜一边想一边敲了敲门。她侧着耳朵听,没有人答应。 寡妇的日子真困难啊!”桑娜站在门口想,“孩子虽然不算多——只有两个,可是全靠她一个人张罗,如今又加上病。唉,寡妇的日子真难过啊!进去看看吧!” 桑娜一次又一次地敲门,仍旧没有人答应。 “喂,西蒙!”桑娜喊了一声,心想,莫不是出什么事了?她猛地推开门。 屋子里没有生炉子,又潮湿又阴冷。桑娜举起马灯,想看看病人在什么地方。首先投人眼帘的是对着门的一张床,床上仰面躺着她的女邻居。她一动不动。桑娜把马灯举得更近一些,不错,是西蒙。她头往后仰着,冰冷发青的脸上显出死的宁静,一只苍白僵硬的手像要抓住什么似的,从稻草铺上垂下来。就在这死去的母亲旁边,睡着两个很小的孩子,都是卷头发,圆脸蛋,身上盖着旧衣服,蜷缩着身子,两个浅黄头发的小脑袋紧紧地靠在一起。显然,母亲在临死的时候,拿自己的衣服盖在他们身上,还用旧头巾包住他们的小脚。孩子呼吸均匀而平静,睡得正香甜。

部编版小学六年级上册语文第13课《穷人》课文原文及教案

部编版小学六年级上册语文第13课《穷人》 课文原文及教案 【篇一】部编版小学六年级上册语文第13课《穷人》课文原文 渔夫的妻子桑娜坐在火炉旁补一张破帆。屋外寒风呼啸,汹涌澎湃的海浪拍击着海岸,溅起阵阵浪花。海上正起着风暴,外面又黑又冷,这间渔家的小屋里却温暖而舒适。地扫得干干净净,炉子里的火还没有熄,食具在搁板上闪闪发亮。挂着白色帐子的床上,五个孩子正在海风呼啸声中安静地睡着。丈夫清早驾着小船出海,这时候还没有回来。桑娜听着波涛的轰鸣和狂风的怒吼,感到心惊肉跳。 古老的钟发哑地敲了十下,十一下……始终不见丈夫回来。桑娜沉思:丈夫不顾惜身体,冒着寒冷和风暴出去打鱼,她自己也从早到晚地干活,还只能勉强填饱肚子。孩子们没有鞋穿,不论冬夏都光着脚跑来跑去;吃的是黑面包,菜只有鱼。不过,感谢上帝,孩子们都还健康,没什么可抱怨的。桑娜倾听着风暴的声音,“他现在在哪儿?上帝啊,保佑他,救救他,开开恩吧!”她自言自语着。 睡觉还早。桑娜站起身来,把一块很厚的围巾包在头上,提着马灯走出门去。她想看看灯塔上的灯是不是亮着,丈夫的小船能不能望见。海面上什么也看不见。风掀起她的围巾,卷着被刮断的什么东西敲打着邻居小屋的门。桑娜想起了傍晚就想去探望的那个生病的女邻居。“没有一个人照顾她啊!”桑娜一边想一边敲了敲门。她侧着耳朵听,没有人答

应。 寡妇的日子真困难啊!”桑娜站在门口想,“孩子虽然不算多——只有两个,可是全靠她一个人张罗,如今又加上病。唉,寡妇的日子真难过啊!进去看看吧!” 桑娜一次又一次地敲门,仍旧没有人答应。 “喂,西蒙!”桑娜喊了一声,心想,莫不是出什么事了?她猛地推开门。 屋子里没有生炉子,又潮湿又阴冷。桑娜举起马灯,想看看病人在什么地方。首先投人眼帘的是对着门的一张床,床上仰面躺着她的女邻居。她一动不动。桑娜把马灯举得更近一些,不错,是西蒙。她头往后仰着,冰冷发青的脸上显出死的宁静,一只苍白僵硬的手像要抓住什么似的,从稻草铺上垂下来。就在这死去的母亲旁边,睡着两个很小的孩子,都是卷头发,圆脸蛋,身上盖着旧衣服,蜷缩着身子,两个浅黄头发的小脑袋紧紧地靠在一起。显然,母亲在临死的时候,拿自己的衣服盖在他们身上,还用旧头巾包住他们的小脚。孩子呼吸均匀而平静,睡得正香甜。 桑娜用头巾裹住睡着的孩子,把他们抱回家里。她的心跳得很厉害,自己也不知道为什么要这样做,但是觉得非这样做不可。她把这两个熟睡的孩子放在床上,让他们同自己的孩子睡在一起,又连忙把帐子拉好。 桑娜脸色苍白,神情激动。她忐忑不安地想:“他会说什么呢?这是闹着玩的吗?自己的五个孩子已经够他受的了……是他来啦?……不,还没来!……为什么把他们抱过

[古诗文比较阅读《钱塘湖春行》《满井游记》] 阅读钱塘湖春行

[古诗文比较阅读《钱塘湖春行》《满井游记》] 阅读钱塘湖春行 古诗文比较阅读钱塘湖春行满井游记古诗文比较阅 读钱塘湖春行满井游记( 2010荆州市, 9---14, 12 分)三( 12 分)古诗文阅读钱塘湖春行孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。 几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。 乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。 最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。 满井游记燕地寒 ,花朝节后 ,余寒犹厉 ,冻风时作。作则飞砂 走砾 ,局促一室之内 ,欲出不得。每冒风驰行 ,未百步辄返。 廿二日天稍和,携数友出东直,至满井。高柳夹堤,土膏微润, 一望空阔,若脱笼之鹄。 于时冰皮始解,波色乍明,鳞浪层层,清澈见底,晶晶然如镜之 新开而冷光之乍出于匣也。山峦为晴雪所洗,娟然如拭,鲜艳明媚, 如倩女之靧面而髻鬟之始掠也。柳条将舒未舒,柔梢披风,麦田浅鬣 寸许。游人虽未盛,泉而茗者,罍而歌者,红装而蹇者,亦时时有。 风力虽尚劲,然徒步则汗出浃背。凡曝沙之鸟,呷浪之鳞,悠然自得,毛羽鳞鬣之间皆有喜气。始知郊田之外未始无春,而城居者未之知也。 9.( 2 分)选出下面加点词解释有误的一项。 A.几处早莺争暖树(向阳的树) B.局促一室之内(拘谨不自然)

C.娟然如拭(美好的样子) D.泉而茗者(煮茶喝) 10.( 2 分)选出下面各组中加点词词义不同的一项。 A.游人虽未盛风力虽尚劲 B.红装而蹇者而城居者未之知也 C.罍而歌者而城居者未之知也 D.局促一室之内始知郊田之外未始无春 11.( 2 分)从两篇诗文中各选出两个最能体现初春季节特点的词。 12.( 2 分)用现代汉语翻译下面的句子。 如倩女之靧面而髻鬟之始掠也。 13.( 2 分)请你从钱塘湖春行中找到一句与“余寒犹厉”有类似感受的诗句。 14.( 2 分)说说你对满井游记最后一句的理解。 【答案】三( 12 分)古诗文阅读 9.( 2 分) B 10.( 2 分) C 11.2 分)早莺新燕渐欲浅草才能 \微润始解乍明新开始掠将舒未舒浅鬣(前后分别各选 2 个即可) 12.( 2 分)像美丽的少女洗了脸刚梳好发髻一样。 13.( 2 分)几处早莺争暖树 14.( 2 分)回应首段,是对自己冒寒出游的肯定,并对“城居者”困坐室内不知大好春光表示惋惜。(意思相近即可)

(完整版)钱塘湖春行历年中考鉴赏阅读试题

《钱塘湖春行》赏析卷 译文:从孤山寺的北面到贾亭的西面,春水初涨,白云重重叠叠,同湖面上的波澜连成一片。几只早出的黄莺争着飞向向阳的树上栖息,谁家新飞来的燕子衔着泥在筑巢。繁多的春花渐渐要迷住人的眼睛,浅浅的春草刚刚能够遮没马蹄。我最喜爱西湖东边的美景,总是观赏不够,尤其是绿色杨柳荫下的白沙堤。 1.结合全诗内容填空。 (1)这首诗的作者是白居易,诗中他最迷恋“绿杨阴里白沙堤”这一景致。 (2)全诗以“行”为线索,从孤山寺起,到贾亭的西面,至白沙堤终,绕湖而行,观赏景色。 (3)“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”用“莺争暖树”“燕啄春泥”写出了一种充满活力的动态美,把春天的美写活了。 (4)这首诗紧扣环境和季节特征写景,以“行”字为线索,同时以“春”字为着眼点,写出了早春美景给游人带来喜悦之情。 (5)这首诗描写了西湖早春景色,诗中初、早、新、渐、浅等字是紧扣“早”字来写的。(6)“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”这两句诗除了描绘出钱塘湖初春的景象之外,还间接地记述了诗人在湖边骑马春行的情景。 (7)作者游览的行踪是寺北→贾亭西→湖东→白沙堤,在描写西湖景物时,最能够体现春意的词语是早莺、新燕、乱花、浅草。 (8)诗中能够突出表达诗人情感的一个词语是:最爱(爱) 2.展开联想和想象,用简明形象的语言描绘出“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”所展现的画面。 示例:有几处早来的黄莺,争先恐后地飞来向阳的枝头地唱歌啼鸣;不知是哪家新来的燕子,又在湖边不停地衔泥筑巢。 3.这首诗表达了作者怎样的思想感情? 答:通过描写西湖蓬蓬勃勃的春意,表达了作者对西湖美好景色无比赞美和喜爱之情。 4.试描绘“水面初平云脚低”所展现的西湖早春的美景。 答:湖面春水刚与堤平,白云低垂,同湖面上的波澜连成一片。 这首诗表达了作者怎样的思想感情? 答:通过描写西湖蓬蓬勃勃的春意,表达了作者对春天、对西湖美好景色无比赞美和喜爱之情。 5.找出诗中体现初春特点的词语(任选两个),并加以品析。 答:“初平”,写出了春水新涨,几与岸平的情景。“几处”,“谁家”,表现飞鸟不多,候鸟还未都从南方返回。“早莺”“新燕”说明刚刚从南方飞回。“渐”写出了野花渐开渐多的。“浅草”“才能”表现了草刚萌发的情形。 6.这首诗的第二联和第三联分别从怎样的角度来描写钱塘湖初春景色? 答:第二联主要是从动态方面进行描写,第三联主要从静态方面进行描写。(第二联从动物的变化方面进行描写,第三联主要从植物的变化方面进行描写。) 7.“几处早莺争暖树.谁家新燕啄春泥”这两句是如何表现初春的特点的?请作具体分析。答:这两句诗写莺和燕.是诗人所见。莺是春的歌手,都争着飞到向阳的树上去歌唱;燕是春的信使,已开始衔泥筑巢,“几处”“谁家”“早”“新”突出了初春季节生机勃勃、充满活力的特点。 8.诗人抓住了哪些具有春色春意的景物来描写西湖早春景色?抒发了诗人基样的思想感情?答:抓住了水面初平、早莺、新燕、乱花、浅草等景物,抒发了诗人对西湖早春美好风的喜爱之情。 9.请赏析“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。” 答:这两句诗生动形象地写出了西湖早春的妩媚和生机:”乱花”、“浅草”分别表现了花的繁多、草的柔嫩,“渐欲”、“才能”表现了春天的发展变化,这些词语突出了春天的勃勃生机。 10.这首诗的颔联和颈联从动植物的变化描写季节特征,用词准确而精妙,从中找出一处并进行品析。 答:“争”生动反映出西湖早春黄莺争鸣活跃的热闹景象,生动地展示了初春的蓬勃生气;

六年级上册语文教案-第13课 穷人|部编版

穷人的教学设计 教学目标: 1. 学会本课的生字,理解课文中出现的新词。抄写描写环境的句子。 2. 有感情的朗读课文。理解课文内容,感受渔夫夫妇的高尚品质和沙俄时代穷人的穷困和悲惨。 3.根据课文内容,展开合理的想象,学习心理活动的描写方法。 4. 练习续写课文。 教学重点: 1.理解课文内容,感受渔夫夫妇的高尚品质和沙俄时代穷人的穷困和悲惨。 2.根据课文内容,展开合理的想象,学习心理活动的描写方法。 教学难点:练习续写课文 教学准备:课前搜集资料、课件。 教学方法:朗读法、提问法 课时安排:两课时 教学过程: 第一课时 一、图片导入,揭示课题 1、播放图片。看了这些图片你有什么感受? 2、出示有关列夫·托尔斯泰的资料:列夫·托尔斯泰(1828—1910),俄国伟大的作家,出身贵族,但是同情被剥削被压迫的农奴。青年时期就开始文学创作,他全部的创作时间达六十多年。其作品无情地揭

露了封建沙皇制度和资本主义势力的种种罪恶。他的代表作《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》是世界文学中的不朽名作。4.师:托尔斯泰晚年时把法国著名作家雨果的叙事诗《穷人》改编成了一篇文章。就是我们今天要学的《穷人》,板书课题。课文为什么用“穷人”做题目?今天我们就要来了解一户普通的穷人家庭的生活。 二、初读课文,了解大意 1.听录音,想想课文讲了一件什么事? 2.检查预习情况,并正音。 2.交流反馈。 课文主要写的是渔夫的妻子桑娜和她的丈夫不顾自家的困苦,收养邻居西蒙的两个孤儿的故事。 4。说说课文可以分为几个部分,并说说每部分讲了什么? 第一部分(第l、2自然段)写渔夫的妻子桑娜在寒风呼啸的深夜焦急地等待着出海捕鱼的丈夫归来。 第二部分(第3—11自然段)写桑娜抱回了西蒙的两个遗孤,内心忐忑不安。 第三部分(第12—27自然段)写渔夫回来后知道西蒙死了,主动提出抱回两个孩子。 三、学习课文,感悟“穷” 1.教师导语:这篇课文课题是“穷人”,课文中写了哪些穷人?(桑娜渔夫西蒙)但文中未出现一个“穷”字,字里行间却“穷”意浓浓。

人教版八年级上册语文第18课阿西莫夫短文两篇

语文学科校本作业 班级 姓名 座号 第18课 阿西莫夫短文两篇 一、指出下列句子所运用的说明方法 1.一立方英寸被压扁的沙子比一立方英寸普通的沙子要重得多。 ( ) 2.例如,在1986年1月,阿根廷南极研究所宣布在詹姆斯罗斯岛发现了一些化石骨骼。 ( ) 3.位于南极中心部位的南极洲是全球的大冰箱,地球上所有冰的十分之九都在南极冰盖。( ) 4.因此,目前存在两种对立的理论,即“撞击说”和“火山说”。( ) 二、阅读下面两个语段,回答相应的问题 (一) 恐龙不可能在每一块大陆上独立生存,那么他们是如何越过大洋到另一个大陆上去的呢? 这一问题的答案是:是大陆在漂移而不是恐龙自己在迁移。几十年前,人们发现地壳是由一些紧密拼合在一起但又在缓慢运动的大板块构成的。一些板块被拉开,而另一些则挤压在一起,一个板块也许会缓慢地向另一板块下面俯冲。“板块构造”理论很快为地质界几乎所有的问题提供了答案,如火山、地震、岛屿链、海洋深渊等等,这些在以前一直是不解之谜。 可以这样比喻,板块背上驮着许多大陆,当板块向一个或另一个方向运动时,大陆也随之一起运动。每隔一段时期,板块会将所有的大陆汇聚在一起,地球此时仅由一个主要陆地构成,称为“泛大陆”。当板块继续运动时,大陆又重新被分离开。 在四十多亿年的地球发展史中,泛大陆形成和分裂过多次,最后一次完整的泛大陆大约是在2.25亿年前形成的。这个泛大陆存在了数百万年以后,又开始显示出破裂的迹象。 早期恐龙在那时已经开始出现,并且有机会分散到泛大陆的各个地方。所有陆地似乎都处在热带和温带环境内,所以恐龙可以在泛大陆的不同地区舒适地生活。 1.“大陆在漂移而不是恐龙自己在迁移”一句中“漂移”与“迁移”能否互换?为什么? 2.“板块构造”理论的特点是什么? 3.什么是泛大陆? 学习小组长评价和签字 完成 订正 签字

人教版八年级语文上册第13课《背影》课后训练

人教版八年级上册第13课《背影》课后训练 姓名:________ 班级:________ 成绩:________ 考试须知: 1、请首先按要求在本卷的指定位置填写您的姓名、班级等信息。 2、请仔细阅读各种题目的回答要求,在指定区域内答题,否则不予评分。 一、选择题 1 . 依次填入横线处的词语,最恰当的一项是() 文化是民族的根。中华民族优秀的文化,积淀着久远的岁月印痕;它 ________在春节缤纷的花炮中, _________在京剧斑斓的脸谱中, __________在书法醇美的墨香中,__________在二胡凄美的弓弦上,传扬在诗词浪漫的意境里。 A.绽放闪烁跳动飘散B.飘散绽放跳动闪烁 C.绽放闪烁飘散跳动D.闪烁跳动绽放飘散 2 . 下列选项中加点字的注音、字形全部正确的一组是() A.气概戳穿(chuō)混为一谈(hùn)迫不及待 B.安祥蜷伏(quán)畏罪潜逃(qiǎn)截然不同 C.决别温驯(xún)怪诞不经(dàn)神采弈弈 D.徇职热忱(chén)拈轻怕重(niān)惊慌失错二、现代文阅读 谁都可以是天使 ①两年前,我和太太从北方的一座小城辞职来到杭州。太太在一家报社做编辑,我则继续做着我的老本行——电台的DJ(舞厅的司仪或唱片骑士)。 ②我们借住在朋友的一栋老宅里,很老的房子,里面还有四五户人家。跟那些叽叽喳喳讲着南方方言的人,我们少有往来。院子里有一个大大的铁门,上面有一把巨大的锁。分给我家的铁门钥匙一直以来都在太太手中。也不

知道是怎样形成的习惯,每一个住在院子里的人,从外面奔波回来,把自行车推进院子后,哪怕是在大白天,也要顺手把院门锁上。有时我在想,是否是因为南方人比北方人要警惕。 ③事情发生在那个炎热的午后。 ④那时我做的是下午点档的一个音乐节目。我通常是在直播开始前的半个小时赶到电台。在夏天我有午睡的习惯。太太那天正好在报社拼版,正午不会回来。平时午睡都是太太叫我起床,那天我就睡过了头,醒来的时候离直播只有半小时了。以往的这个时候,我已坐在办公室里抱着一堆唱片准备进直播间了。我睡眼惺松地爬起来,走到院子里,看到铁门上的大黑锁,这才想起钥匙在太太的手上。我首先看在院子里是否还有其他的人,结果我发现整个院子里只有我一个人。 ⑤我手忙脚乱了起来。院墙出奇地高,我知道我根本做不到“狗急跳墙”,房间里又没有装电话。 ⑥我在院子里急得直跺脚。我站在铁门边,像是一个渴望自由的囚犯。然后通过门缝我看到了他。他是一个正好从弄堂里经过的小乞丐。他还是一个孩子,不超过10岁。炎夏的午后,(A)他只穿着一条脏兮兮的大短裤,头发零乱得像是一蓬稻草,一只手紧紧地抓着背上的袋子,仿佛里面装满了宝物。 ⑦我喊住他,我想请他去巷口给太太打个电话。似乎也只有这个办法了。在我开口之前我首先想的是我是否应该先给他一点零钱作为一种报酬。我翻遍我的口袋,除了张百元的纸币便什么也没有了。我有些尴尬,我似乎还无法做到把100元当做是“零钱”给一个乞丐。 ⑧我飞快地跑回屋子想找出一些零钱,没有成功。然后我看到橱柜里放着的两个大大的昨晚剩下的馒头。隔着铁门,我把那两只还很松软的馒头递给了他。我看得出他很高兴,他用蚊子一样的声音向我道谢,转身准备离开。我叫住他,很简短地告诉他我需要他去巷口那个公用电话亭帮我打个电话,并把一张百元纸币放在了他的手掌上。他看了看手里的那张纸币,然后看了看我,好像在思考着什么……我试着对他微笑,隔着门,我再次对他说,我需要你的帮助,我非常着急。然后我看到他飞快地向弄堂奔去。 ⑨10分钟以后他还没有回来,我想他不会回来了。当时我给自己的安慰是,他不回来是对的一一他不是一个愚笨的孩子。 ⑩然后我的邻居回来了,邻居打开了铁门。我借了邻居的钱飞奔到大街上去拦的士。 ?直播没有延误。 ?晚上问起太太,她说没人打电话给她。我笑着对太太说我白信任那个孩子了。太太笑我。我和太太一致认为那个孩子把钱拿去改善生活了。也只是如此而已。我和太太的生活一如既往。

(完整版)钱塘湖春行历年中考鉴赏阅读试题(可编辑修改word版)

《钱塘湖春行》赏析卷 译文:从孤ft寺的北面到贾亭的西面,春水初涨,白云重重叠叠,同湖面上的波澜连成一片。几只早出的黄莺争着飞向向阳的树上栖息,谁家新飞来的燕子衔着泥在筑巢。繁多的春花渐渐要迷住人的眼睛,浅浅的春草刚刚能够遮没马蹄。我最喜爱西湖东边的美景,总是观赏不够,尤其是绿色杨柳荫下的白沙堤。 1.结合全诗内容填空。 (1)这首诗的作者是白居易,诗中他最迷恋“绿杨阴里白沙堤”这一景致。 (2)全诗以“行”为线索,从孤ft寺起,到贾亭的西面,至白沙堤终,绕湖而行,观赏景色。 (3)“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”用“莺争暖树”“燕啄春泥”写出了一种充满活力的动态美,把春天的美写活了。 (4)这首诗紧扣环境和季节特征写景,以“行”字为线索,同时以“春”字为着眼点,写出了早春美景给游人带来喜悦之情。 (5)这首诗描写了西湖早春景色,诗中初、早、新、渐、浅等字是紧扣“早”字来写的。(6)“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”这两句诗除了描绘出钱塘湖初春的景象之外,还间接地记述了诗人在湖边骑马春行的情景。 (7)作者游览的行踪是寺北→贾亭西→湖东→白沙堤,在描写西湖景物时,最能够体现春意的词语是早莺、新燕、乱花、浅草。 (8)诗中能够突出表达诗人情感的一个词语是:最爱(爱) 2.展开联想和想象,用简明形象的语言描绘出“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”所展现的画面。 示例:有几处早来的黄莺,争先恐后地飞来向阳的枝头地唱歌啼鸣;不知是哪家新来的燕子,又在湖边不停地衔泥筑巢。 3.这首诗表达了作者怎样的思想感情? 答:通过描写西湖蓬蓬勃勃的春意,表达了作者对西湖美好景色无比赞美和喜爱之情。 4.试描绘“水面初平云脚低”所展现的西湖早春的美景。 答:湖面春水刚与堤平,白云低垂,同湖面上的波澜连成一片。 这首诗表达了作者怎样的思想感情? 答:通过描写西湖蓬蓬勃勃的春意,表达了作者对春天、对西湖美好景色无比赞美和喜爱之情。 5.找出诗中体现初春特点的词语(任选两个),并加以品析。 答:“初平”,写出了春水新涨,几与岸平的情景。“几处”,“谁家”,表现飞鸟不多,候鸟还未都从南方返回。“早莺”“新燕”说明刚刚从南方飞回。“渐”写出了野花渐开渐多的。“浅草”“才能”表现了草刚萌发的情形。 6.这首诗的第二联和第三联分别从怎样的角度来描写钱塘湖初春景色? 答:第二联主要是从动态方面进行描写,第三联主要从静态方面进行描写。(第二联从动物的变化方面进行描写,第三联主要从植物的变化方面进行描写。) 7.“几处早莺争暖树.谁家新燕啄春泥”这两句是如何表现初春的特点的?请作具体分析。答:这两句诗写莺和燕.是诗人所见。莺是春的歌手,都争着飞到向阳的树上去歌唱;燕是春的信使,已开始衔泥筑巢,“几处”“谁家”“早”“新”突出了初春季节生机勃勃、充满活力的特点。 8.诗人抓住了哪些具有春色春意的景物来描写西湖早春景色?抒发了诗人基样的思想感情?答:抓住了水面初平、早莺、新燕、乱花、浅草等景物,抒发了诗人对西湖早春美好风的喜爱之情。 9.请赏析“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。” 答:这两句诗生动形象地写出了西湖早春的妩媚和生机:”乱花”、“浅草”分别表现了花的繁多、草的柔嫩,“渐欲”、“才能”表现了春天的发展变化,这些词语突出了春天的勃勃生机。10.这首诗的颔联和颈联从动植物的变化描写季节特征,用词准确而精妙,从中找出一处并进行品析。 答:“争”生动反映出西湖早春黄莺争鸣活跃的热闹景象,生动地展示了初春的蓬勃生气;

人教版六年级语文上册:第13课《只有一个地球》教案设计

只有一个地球 教学的设计思路 以教材为依据,以学生的实际需求和实际状况为本,突出阅读课的特点,通过学生对文本的自读、自悟,使之感受语言文字的魅力及说明方法恰当运用的精妙之处,重在培养学生的自学能力,恰当地运用已有的知识,依据教学资源,选用恰当的说明方法进行有效的口语交际训练。 在本课的教学设计上,达到训练学生对文章整体把握及语言文字深入理解的目的,突出语文课的语言文字训练,提高课堂的教学效率。力图借助网络,拓展学习内容,并能将学习的方法在阅读实践中加以运用。 教学过程 第一环节:引入课文,理清层次 师:同学们,《时代周刊》这本杂志每年都要评选新闻人物,你们知道1998年评选的新闻人物是谁?(学生猜不出,教师板书——地球) 学生露出惊奇的眼神。教师出示课件——转动的地球。 师:地球为什么会被评为新闻人物?让我们随作者一起走进课文。 学生默读课文,思考:课文从哪几方面说明我们为什么要保护地球? 教师出示课件: 问题:课文从哪几方面说明我们为什么要保护地球? 三方面:四方面: ①美丽、渺小①美丽、渺小 ②自然资源有限②自然资源有限 ③移居可能性很小③移居可能性很小 ④我们要保护地球 学生有的选择三方面,有的选择四方面。

师:第四方面是我们今天分歧的焦点,让我们到书中找答案。 指名读8~9自然段,想想这部分主要写的什么(理清文章脉络)。 提示学生要学会审题,在理清文章脉络的基础上进行二次选择,了解学生对文章整体把握的情况,为深入地学习做好铺垫。 第二环节:细读课文,理解课文意思 再次默读课文,学生对哪一方面感兴趣,就重点读一读这部分内容,想想作者用什么方法来说明这个意思。 学生默读,读后交流一下结果。集体交流学习、汇报。 学习第一方面,体会“地球非常美丽”和“地球很渺小”。 抓住文中的词句进行细读品味,归纳说明的方法。 第一句:地球又是一个半径只有六千三百千米的星球,在群星璀璨的宇宙中,就像一叶扁舟。(列数字、打比方) 第二句:同茫茫宇宙相比,地球是渺小的。(作比较) 教师写副板书:列数字、打比方、作比较说明。 学生还可以读一读其他的句子,说一说运用了什么说明方法。 学习第二方面,体会“地球自然资源也是有限的”。 理解第三自然段:不可再生的资源真是用一点,少一点。 理解第四自然段:可再生的资源。 师:如果不加节制,这些资源也会越来越少呀! 学生补充第四自然段——谈自己的感受。 教师出示课件,学生比较词语“本来”、“原来”,引导学生在读文中比较。 师:请学生进入“有限的地球资源”,根据网站上提供的有效信息,运用课文中的说明方法,练习说话。 师:地球像一叶扁舟,载着60亿人,在茫茫的宇宙中行驶。这小舟无怨无悔,它又是多么慷慨无私!可是,由于人类不加节制的开采和随意的破坏,加之人口的快速膨胀,有人预计到2080年,世界人口将达到120亿,这样大的负荷,使我们看到了一幕幕我们不愿看到的景象,造成了一系列的生态灾难,我们地球的自然资源是有限的呀!