田间试验报告 玉米花生大豆棉花

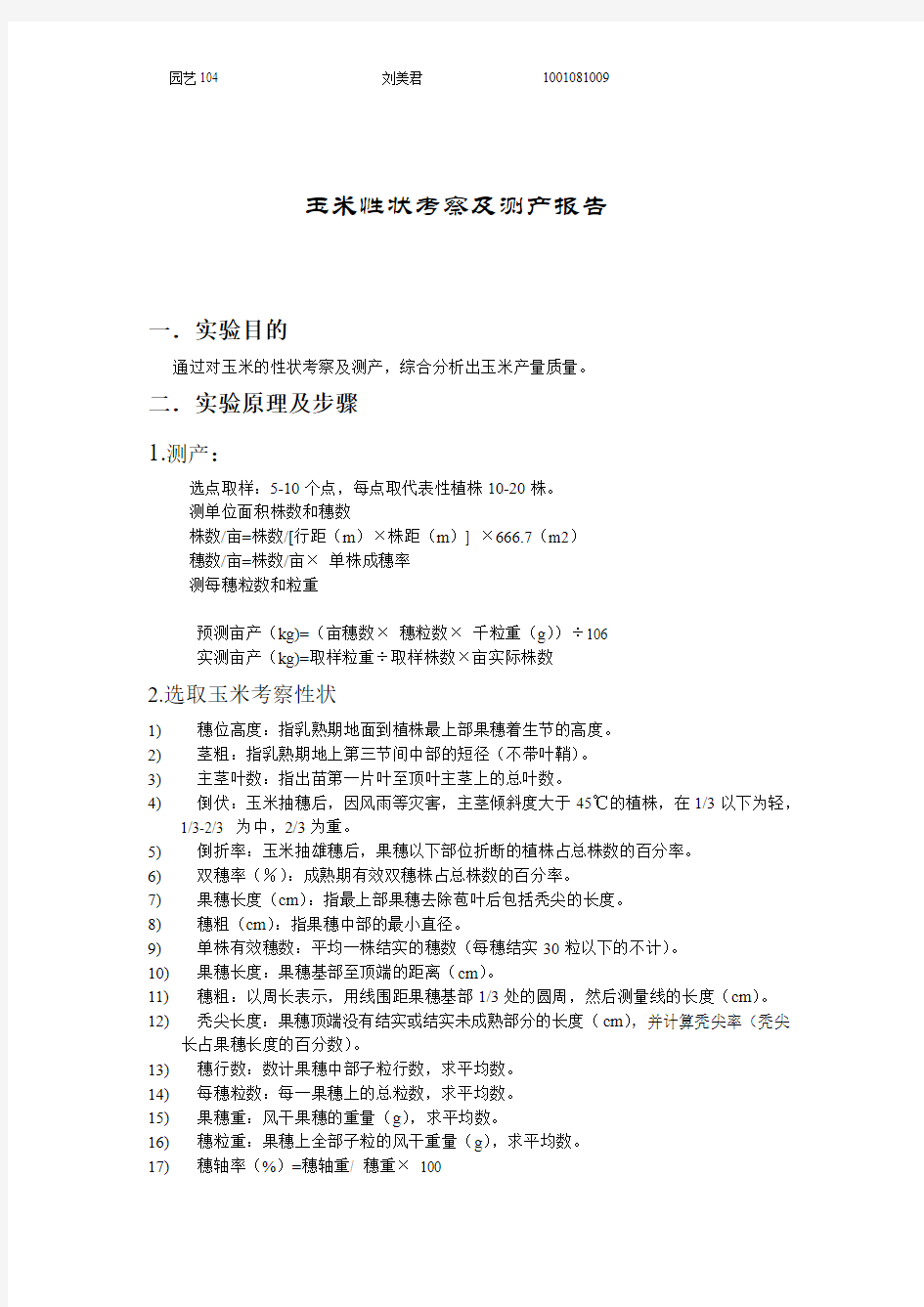

玉米性状考察及测产报告

一.实验目的

通过对玉米的性状考察及测产,综合分析出玉米产量质量。

二.实验原理及步骤

1.测产:

选点取样:5-10个点,每点取代表性植株10-20株。

测单位面积株数和穗数

株数/亩=株数/[行距(m)×株距(m)] ×666.7(m2)

穗数/亩=株数/亩×单株成穗率

测每穗粒数和粒重

预测亩产(kg)=(亩穗数×穗粒数×千粒重(g))÷106

实测亩产(kg)=取样粒重÷取样株数×亩实际株数

2.选取玉米考察性状

1)穗位高度:指乳熟期地面到植株最上部果穗着生节的高度。

2)茎粗:指乳熟期地上第三节间中部的短径(不带叶鞘)。

3)主茎叶数:指出苗第一片叶至顶叶主茎上的总叶数。

4)倒伏:玉米抽穗后,因风雨等灾害,主茎倾斜度大于45℃的植株,在1/3以下为轻,

1/3-2/3 为中,2/3为重。

5)倒折率:玉米抽雄穗后,果穗以下部位折断的植株占总株数的百分率。

6)双穗率(%):成熟期有效双穗株占总株数的百分率。

7)果穗长度(cm):指最上部果穗去除苞叶后包括秃尖的长度。

8)穗粗(cm):指果穗中部的最小直径。

9)单株有效穗数:平均一株结实的穗数(每穗结实30粒以下的不计)。

10)果穗长度:果穗基部至顶端的距离(cm)。

11)穗粗:以周长表示,用线围距果穗基部1/3处的圆周,然后测量线的长度(cm)。

12)秃尖长度:果穗顶端没有结实或结实未成熟部分的长度(cm),并计算秃尖率(秃尖

长占果穗长度的百分数)。

13)穗行数:数计果穗中部子粒行数,求平均数。

14)每穗粒数:每一果穗上的总粒数,求平均数。

15)果穗重:风干果穗的重量(g),求平均数。

16)穗粒重:果穗上全部子粒的风干重量(g),求平均数。

17)穗轴率(%)=穗轴重/ 穗重×100

18)出籽率(%)=穗粒重/ 穗重×100

19)千粒重:分别数取两个1000粒(风干)称重。两次重量相差不能超过4-5克。三.实验结果

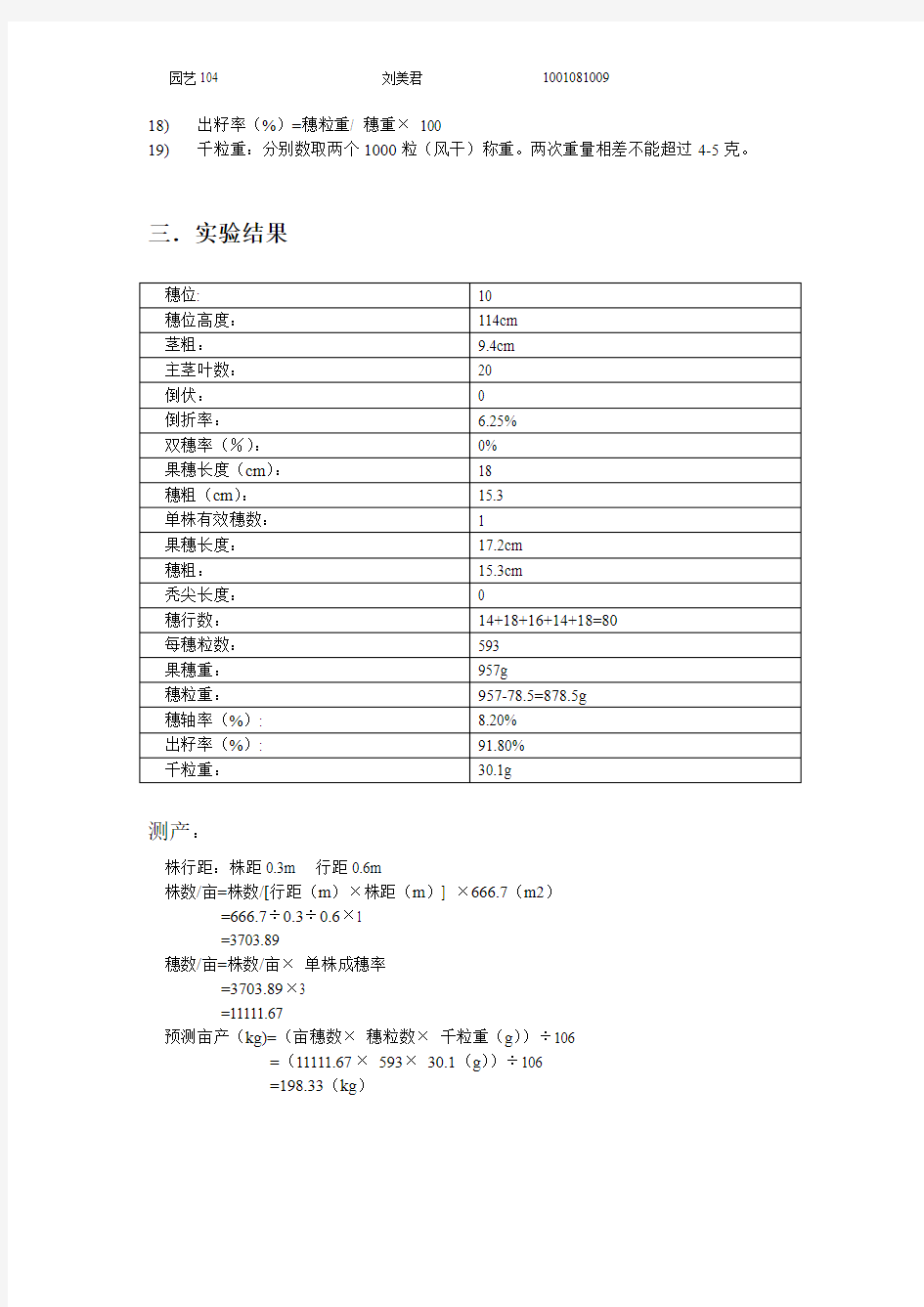

穗位: 10

穗位高度:114cm

茎粗:9.4cm

主茎叶数:20

倒伏:0

倒折率: 6.25%

双穗率(%):0%

果穗长度(cm):18

穗粗(cm):15.3

单株有效穗数: 1

果穗长度:17.2cm

穗粗:15.3cm

秃尖长度:0

穗行数:14+18+16+14+18=80

每穗粒数:593

果穗重:957g

穗粒重:957-78.5=878.5g

穗轴率(%): 8.20%

出籽率(%): 91.80%

千粒重:30.1g

测产:

株行距:株距0.3m 行距0.6m

株数/亩=株数/[行距(m)×株距(m)] ×666.7(m2)

=666.7÷0.3÷0.6×1

=3703.89

穗数/亩=株数/亩×单株成穗率

=3703.89×3

=11111.67

预测亩产(kg)=(亩穗数×穗粒数×千粒重(g))÷106

=(11111.67×593×30.1(g))÷106

=198.33(kg)

花生测产与植株性状调查

一.实验目的

通过对花生的植株性状考察及测产,综合分析出花生产量及质量。

二.实验原理

1、生育时期

发芽出苗期:发芽最低温度12-15 ℃;幼苗期(团棵期):从种子出苗到50%植株第一朵花开放。生长特点:①主要结果枝已经形成;②大批花芽分化完毕;③大量根系发生。开花下针期:营养与生殖生长并进,开花50-60%以上,其中30-50%形成果针。结荚期果针发育形成荚果,营养生长最盛;果数占最终单株总果数的60-70%。饱果成熟期生殖生长为主,荚果增重。

北方春播中熟品种约需40~50d,晚熟品种约需60d,早熟品种约30~40d。北方夏播一般需20~30d。温度低于15℃荚果生长停止,若遇干旱已无补偿能力,会缩短饱果期而减产。

2、花生果针与荚果形成

果针由子房柄及其先端的子房组成。子房柄伸长弯曲,把子房推入土中,称下针。

3、荚果发育的过程

荚果膨大阶段:荚果体积急剧增大,果针入土后10天左右即成鸡头状幼果,入土后20-30天荚果体积达最大。

荚果充实阶段:荚果干重迅速增大,含油量显著提高,入土后50-60天干重增长停止,果壳变厚变硬,种皮逐渐变薄,显现品种本色。

荚果成熟:果皮与种皮分开;荚果表面出现网纹,有果喙、果腰。

4、花生成熟的特征

(1)形态特征

地上植株停止生长,中、下叶片脱落,上部叶片变黄。荚果外壳表皮由黄褐色变青褐色;内果皮海绵组织变薄而破裂,并由白色变褐色;籽仁充实饱满,种皮呈固有色。

(2)生理特征

叶色逐渐变黄,净光合生产率下降干物质积累量减少。根系吸收能力显著下降,根瘤不再固氮。茎叶中的氮、磷营养物质大量向荚果转运,荚果迅速增重

5、花生收获时期的确定

饱果指数

珍珠型:饱果率大于75%

中间型中熟:饱果率大于65%

普通型:饱果率大于45%

荚果发育要求结荚层的温度在15℃以上,而以18-30℃最有利于荚果发育,温度降至12℃,荚果即停止发育。果针入土到荚果充分发育成熟约需50-60天

花生成熟期

北方花生区一般不晚于10月上、中旬收获

东北早熟花生区收获期在9月上、中旬

南方春花生区收获8月下旬-9月上旬,夏花生在10月上中旬,秋花生在11月中旬-12月

种子安全贮藏含水量小于8%

三.实验内容

①主茎高:从第一对侧枝分生处至顶叶节的长度

②总分枝数:除主茎外,全株所有长于5厘米的分枝的总和

③有效侧枝长:第一对侧枝上最远结实节与主茎连接处的距离

④株型指数:第一对侧枝长与主茎高的比值

⑤有效果枝数:全株所有结果枝数的总和

⑥果针数:全株入土与未入土子房柄的总数

⑦饱果数:壳外皮发黄、壳内海绵体变黑褐色、籽仁饱满的单、双仁荚果数

⑧饱果率:单双仁饱果数占总结果数的百分数

⑨百果重

⑩百仁重

11出仁率

测定亩株数:3-5点,20行/点,20-50穴的穴距。

株数/亩=666.7(m2)÷(平均行距(m)×平均株距(m))×平均每穴株数测定每株荚果数:

预测产量:

亩产量(kg)=亩株数×单株荚果(饱果)数×荚果重(×出仁率)

四.实验结果

性状:

主茎高:67

总分枝数: 5

有效侧枝长:31

株型指数:80/67=1.19

有效果枝数: 4

果针数:43

饱果数:12

饱果率:97.8%

百果重:213.2g

百仁重:55.2g

出仁率:95.15%

测产:

株数/亩=666.7(m2)÷(平均行距(m)×平均株距(m))×平均每穴株数=666.7÷0.25÷0.6×2

=22223.33

预测产量:

亩产量(kg)=亩株数×单株荚果(饱果)数×荚果重(×出仁率)

=20203.03x12x82.15%x1.92g/1000

=382.39 (Kg)

大豆考种及测产

一.实验目的

通过对大豆的植株性状考察及测产,综合分析出大豆产量及质量。

二.实验原理内容

1)株高:子叶节到植株顶端最后一节的高度。

2)主茎节数:子叶节到顶端节的数目,不包括子叶节和顶花序的节。

3)结荚高度:子叶节到最下部豆荚的高度。

4)有效分枝数:主茎上结荚的分枝数,有效枝上至少1-2个节,不计二次分枝。

5)节间长度

6)单株粒重:10株的豆粒筛去杂质,包括所有未熟粒、虫蚀粒、病粒。计算均重,g/

株。

7)单株粒数:除未成型的粒以外,所有未熟粒、虫蚀粒、病粒均包括。

8)单株荚数:有效荚和无效荚之和。

9)单株荚重

10)分枝荚数

11)每节荚数

12)单株秕荚数

13)百粒重:随机取出100粒完整粒称重,两次重复,取平均值,以“g”表示,重复间

误差不得超过0.5g

14)粒色:分白黄、黄、深黄、绿、褐、黑、双色

15)脐色:分白黄、黄、淡褐、褐、深褐、蓝、黑

16)粒形:分圆、椭圆、扁圆

17)光泽:分有、微、无

18)虫食率:从未经粒选种子中随机取1000粒(单株考种取100粒),挑出虫食粒

19)病粒率:从未经粒选的种子中随机取1000粒(单株考种时取100粒),挑出病粒三.实验结果:

性状:

株高:82.3cm

主茎节数:18

结荚高度:15.2cm

有效分枝数:0

节间长度: 4.6

单株粒重:53g/株

单株粒数:153

单株荚数:67

单株荚重18g

分枝荚数:0

每节荚数: 5

单株秕荚数:38

百粒重:22.5g

粒色:白黄

脐色:褐

粒形:椭圆

光泽:微

虫食率:7/160=4.4%

病粒率:13/160=8.1%

测产:

测定亩株数:

株数/亩=666.7(m2)÷(平均行距(m)×平均株距(m))=666.7/0.12/0.45

=12346.30 (株/亩)

测定每株粒数:153

预测产量:

亩产量(kg)=亩株数×单株粒重

=12346.3*0.053

=654.35(kg)

大葱生物学调查

一.实验目的

通过对大葱的植株性状考察及测产,综合分析出大葱产量及质量二.实验内容

植株:株高(捋直,从根到叶片最高处)、重量

叶片:叶片数、叶鞘长、叶片长;

假茎:长度(根到出叶口的距离)、粗细、重量

产量测定:

种植密度(株/667m2)=666.7÷株距÷行距

产量=平均单株重×种植密度

三.实验结果

植株:株高129 cm 重量493g

叶片:叶片数9 叶鞘长58.5cm 叶片长71cm

假茎:长度30cm 粗细10.3cm 重量362g

产量测定:

种植密度(株/667m2)=666.7÷株距÷行距=666.7÷0.09÷1=7407.78

产量=平均单株重×种植密度=3652.03kg

棉花考种及测产

一.实验目的

通过对棉花性状调查及测产,掌握棉花主要经济性状考察方法,及乙烯利催熟方法二.实验原理及内容

1.棉花田间测产

测定亩株数:3-5点,20行/点,20-50穴的穴距。

株数/亩=666.7(m2)÷(平均行距(m)×平均株距(m))×平均每穴株数

测定每株荚果数:

预测产量:

亩产量(kg)=亩株数×单株荚果(饱果)数×荚果重(总果重×出仁率)

子棉产量=株数×单株铃数×平均单铃子棉重

皮棉产量=株数×单株铃数×[平均单铃子棉重×衣分] (或×平均单铃皮棉重)铃数=株数×单株铃数

2.性状调查

1)铃重:2~3次收花,50个的平均值。陆地棉一般为4~7克。

2)衣分(%)=(皮棉重量/子棉重量)×100

3)衣指:100粒子棉中纤维的重量,陆地棉一般为4~7克。

4)子指:100粒子棉脱去纤维后棉籽的重量,陆地棉一般为9~12克。

5)不孕子数

6)正常种子数

7)不孕子率(%)=不孕子数/总种子数×100

3.棉花纤维品质指标

1.纤维长度:

棉花纤维在长度上存在着天然的差异。

纤维长度和长度均匀性影响纱线强度、棉纱均匀度以及纺纱效率。

①伸直长度:伸直纤维两端间的距离

②自然长度:自然伸展时两端间的距离。

纤维长度的测定(检验)方法:

(1) 手扯尺量法

(2) 仪器测试法

(3)子棉分梳法

2. 纤维长度整齐度=(平均纤维长度±2mm)的子棉数/考查子棉总数×100%。

3.棉花纤维的其他品质指标:

色泽、净度、含水率(回潮率)、纤维粘性、纤维细度、纤维强度、纤维成熟度细度:纤维的直径或截面面积的大小。

规定细度法定计量单位为特克斯。

成熟度:棉纤维细胞壁的加厚程度。

强力:纤维拉伸到断裂所需的外力。

强度:拉断单位细度纤维所需的外力。

4.分别测定地膜棉与露地棉单位面积株数、单株铃数(2株)、单株铃重和单位面积产量。

5. 分别测定地膜棉与露地棉下、中、上三个部位(共6个“处理”)的铃重、衣分、衣指、子指、不孕子率、纤维长度(5粒)和纤维长度、整齐度。

4.乙烯利催熟

乙烯利的通用名称是ethephon,化学名称为2-氯乙基膦酸,结构式为C l-C2H4PO(OH)2,纯品为无色结晶,熔点为75℃,它是有机酸,pH约为1。在室温及pH=3以下时较稳定,随着温度及pH值升高,它在溶液中就变得不稳定,并释放出乙烯。乙烯利作为外源激素用在棉花上,能迅速被棉植株各器官吸收,在体内分解产生乙烯,促进棉花早熟,最终能达到早熟、增产和改善棉花纤维品质的目的。乙烯利处理棉铃,一般可提早7~10天吐絮。播种较晚或苗期遇低温、病虫害等原因引起的晚发棉田;肥水施用不当而导致中后期徒长的棉田;需要早腾茬的棉田,以及秋桃比重较大的高产田,都可喷施乙烯利。

用40%乙烯利水剂,按10平米计算,即取3毫升药液,兑水1升,处理10平米。比较处理对照(喷清水)棉铃的变化,,2周后数开裂吐絮的铃数,比较乙烯利喷施效果。

三.实验结果

铃重: 6.5g

衣分:38.7%

衣指: 4.5g

子指:11.8g

不孕子数0

正常种子数11

不孕子率(%)0

纤维长度(上): 2.50 3.85

纤维长度(中): 2.80 3.82

纤维长度(上): 3.20 4.65

测产

测定亩株数:

株数/亩=666.7(m2)÷(平均行距(m)×平均株距(m))×平均每穴株数 =666.7÷ 0.3÷ 0.36×1=6173.15

测定每株荚果数:

预测产量:

子棉产量=株数×单株铃数×平均单铃子棉重

=6173.15×15×6.5=601.9kg

皮棉产量=株数×单株铃数×[平均单铃子棉重×衣分]

=6173.15×15×6.5×0.387=232.6kg

而乙烯利催熟实验中可以看出乙烯利可以促进棉花成熟。

农药田间药效试验报告

田间试验批准证书号: 协议备案号: 试验样品封样编号: 农药田间药效试验报告 ([单击此处键入试验年度]) 农药类别:杀虫剂 试验名称: 委托单位: 承担单位: 试验地点: 总负责人:[签名] 技术负责人:[签名] 参加人员: 报告完成日期: 地址: 电话: 传真: 邮编: E-mail:

田间药效试验报告摘要 试验名称: 试验作物: 防治对象: 供试药剂: 施药方法及用水量(拌土量): 试验结果: 适宜施药时期和用量: 使用方法: 安全性:

[单击此处键入试验名称] 田间药效试验报告 1 试验目的 [单击此处键入试验目的] 2 试验条件 2.1 试验对象、作物和品种的选择 [单击此处键入试验对象和拉丁名] [单击此处键入试验作物,品种名称] 2.2 环境或设施栽培条件 [单击此处键入小区耕作、环境条件或设施栽培条件] 3 试验设计和安排 3.1 药剂 3.1.1 试验药剂 [单击此处键入试验药剂通用名称、含量、剂型、生产厂家] 3.1.2 对照药剂 [单击此处键入对照药剂商品名、通用名称、含量、剂型、生产厂家]3.1.3 药剂用量与编号 3.2 小区安排 3.2.1 小区排列 [单击此处键入小区排列方法(田间小区分布图或表)] 3.2.2 小区面积和重复 小区面积或植株数:[单击此处键入小区面积或小区植株株数] 重复次数:[单击此处键入重复次数]

3.3 施药方法 3.3.1 使用方法 [单击此处键入详细使用方法,应与当地农业生产实践相适应] 3.3.2 施药器械 [单击此处键入施药器械类型、操作条件] 3.3.3 施药时间和次数 [单击此处键入施药次数、施药时期或作物生育期及虫害发生阶段] 3.3.4 使用容量 [单击此处键入实际公顷用药液量或用药倍数] 3.3.5 防治其他病虫害的药剂资料 [单击此处键入防治其它病虫害药剂施用准确数据] 4 调查、记录和测量方法 4.1 气象及土壤资料 4.1.1 气象资料 [单击此处键入施药当日及试验期间气象资料概要(详见气象资料表)]4.1.2 土壤资料 [单击此处键入土壤资料] 4.2 调查方法、时间和次数 4.2.1 调查时间和次数 [单击此处键入调查时间和次数] 4.2.2 调查方法 [依据《准则》的调查方法,单击此处键入具体调查方法及分级标准] 4.2.3 药效计算方法 [依据《准则》,单击此处键入具体药效计算方法或公式] 4.3 对作物的直接影响 [单击此处键入是否有药害,如有记录药害类型和程度,或对作物有益影响]4.4产品的质量和产量 [根据试验协议要求,键入调查方法及结果(每小区产量以kg/hm2表示)]4.5 对其他生物影响 4.5.1 对其他病虫害的影响 [单击此处键入对其它病虫害有益或无益影响] 4.5.2 对其他非靶标生物的影响 [单击此处键入对非靶标生物的影响] 5 结果与分析

大豆的生物实验报告

目的:探究大豆的生长规律 准备:准备4组未萌发的大豆种子,一个阳光充足的阳台,足够的水,足够的土壤。 过程:(一)种子萌发和出苗期 胚根首先从胚珠珠孔伸出,当胚根伸长到与种子等长时称发芽。胚轴伸长,种皮脱落,子叶随下胚轴伸长露出土面,当子叶展开时称出苗。条件适宜,播种后4—6d即可出苗。田间半数以上子叶出土即为出苗期。 (二)幼苗期 从出苗到花芽分化前为幼苗期。出苗后2片子叶展开,其幼茎继续伸长,上面的2片对生的单叶随即展开,此时称单叶期。随着幼茎不断伸长,长出第一片复叶时称3叶期。3叶期地上部分增长速度较慢,地下根系生长较快形成根瘤。此期末根系初步形成,开始需要较多的水分和养料。幼苗期大约20—25d,占整个生育期的l/5,这一时期是长根期;应注意蹲苗,加强田间管理,达到苗全、苗匀、苗壮,为丰产打下基础。 (三)花芽分化期 从花芽开始分化到始花为花芽分化期,也是分枝期。一般约经25—30d。当复叶出现4—5片时,主茎下部开始发生分枝,同时分化花芽。人豆花芽的分化和现蕾是在短口照条件下进行的。花芽开始分化过程是:先出现半球状花芽原始体,接着在它的前面形成事片,再形成筒;继而分化出龙骨瓣、翼瓣和旗瓣;环状的雄蕊原始体相继分化,在雄蕊中央雌蕊开始分化,并出现胚珠原始体;随后进入胚珠、花药原始体分化,花器官逐渐长大,最后陆续形成花蕾、花粉和胚囊,完成花芽分化。花芽开始分化,植株进入生殖生长和营养生长并进时期。这时必须加强肥水管理,同时注意协调营养生长与生殖生长,达到株壮、枝多、花芽多、花健的要求。 (四)开花结荚期 从始花到终花为开花期,从软而小的豆荚出现到幼荚形成为结荚期,出于大豆开花与结荚是

田间药效试验设计方案

田间药效试验设计方案 进行农药田间药效试验之前,必须制定试验计划和方案,明确试验的目的、要求、方法以及各项技术措施的规格要求,以便试验的各项工作按计划进行,也便于在进行过程中检查执行情况,保证试验任务的完成。田间试验设计的主要目的是减少试验误差,提高试验的精确度,使试验人员能从试验结果中获得无偏差的处理平均值及试验误差的估计值,从而能进行正确而有效的比较。在药效试验中要减少试验误差,就必须对试验误差来源,通过试验设计加以克服。在试验过程中如何减少试验误差应注意以下几个方而: 1?试验地的选择 选择有代表性的试验地是使土壤差异减少至最少限度的一个重要措施,对提高试验准确度有很大作用。 选择试验地要考虑到: 1.1、试验地的地势应平坦,肥力水平均匀一致。 2.2、试验地的作物生长整齐、树势一致,而且防治对象常年发生较重且为害程度比较均匀,且每小区的害虫虫口密度和病害的发病情况大致相同。特别是杀菌剂试验,要选择高度感染供试对象病害的品种进行试验。 2.3、试验地的田间管理水平相对一致,并符合当地的实际情况。 1.4、试验地应选择离房屋、道路、水塘稍远的开阔农田,以保证人、畜安全和免受外来因素的偶然影响。 2.5、试验地周围最好种植相同的作物,以免试验地孤立而易遭受其它因素为害。 2 ?试验药剂处理 供试农药和对照农药的剂型和含量要合乎规格,无变质、失效现象,并有详细的标签和说明书,标明生产厂家、出厂日期等。评价一种农药产品不同剂量的药效试验,至少要有供试产品的3个浓度梯度、1个常规标准农药的常用浓度和2个空白对照等5个处理。如供试的农药产

品是混配制剂,而且各个单剂己登记过,除设混剂本身3个浓度梯度和1个空白对照外,还应设混剂中各个单剂的常规处理浓度,共6个处理。 3?设置重复次数 试验设置重复次数越多,试验误差越少。但在实际应用中,并不是重复次数越多就越好。因为多于一定的重复次数,误差的减少很慢,而人力、物力的花费也大大增加,是不值得的。 重复次数的多少,一般应根据试验所要求的精确度、试验地土壤差异的大小、供试作物的数量、试验地而积、小区的大小等具体决定。对试验精确度要求高、 试验地土壤差异大、小区面积小的试验,重复次数可多些,否则可少些。通常情况下,要求把试验误差的自由度控制在10以上,即(处理数-2)* (重复数-2)>10o 一般每个处理的重复次数以3-5次为宜。大区试验和大面积示范可不设重复。 4?釆用随机区组排列 为使各种偶然因素作用于每小区机会均等,那么在每重复内设置的各种处理只有用“随机排列”才能符合这种要求,反映实际误差。例如某种药剂药效好坏究竟是由于其所在小区病、虫密度不均匀,还是药剂木身的原因,就不容易判别了。为了解决这一问题,可将试验地按重复次数划分为数量相同的区组(即重复),再将每一区组按处理数目划分小区(包含药剂处理和对照区),然后将每种药剂在区组中随机排列,即每种药剂在区组中仅出现一次。用随机区组和重复组合,试验就能提供无偏的试验误差估计值。 5 ?小区面积与形状 小区面积的大小和形状对于减少土壤差异的影响和提高试验的精确度是相当重要的。小区面积的大小,应根据土壤条件、作物种类、病虫草害的生物学特性和试验目的而定。一般要求: 5.2、差异较大的田块,小区面积宜大一些。 5.2、凡植株高大、株行距较大的作物,单位面积上株数较少的作物,种植密度小的作物小区而积可大些,反之可小些。 5.3、活动性强的害虫,小区面积宜大些;活动性较差的如蜗虫

田间实验报告玉米报告

玉米报告 一、玉米播种 1、播种日期:2016年4月19日(土壤5cm深度的温度稳定通过10℃) 2、玉米品种:农大86,种衣剂处理 3、播种方式:点播——两人1行(6m),行距60cm,开5~6cm深的播种沟,28~29cm一穴,每穴2~3粒种子,穴之间再撒1粒种子。湿土盖种,适当镇压。 4、计划密度:4500株/亩 二、生长发育调查与田间管理 1、玉米发芽率观察: 观察日期:2016年5月10日 播种了60粒出苗55棵,发芽率为55/60*100%=91.67%。 2、玉米间苗:间苗后株距25cm 3、适时中耕除草 4、玉米幼苗性状考查 表1. 玉米生长发育调查 对玉米生长发育有了一个直观感性的认识。播种时采用种衣剂包种可提高玉米的发芽率,增强种子长势;适时间苗,保证壮苗有足够的生长空间和营养面积;及时中耕除草,减少杂草竞争;定期对生长锥解剖观察,从初生期、伸长期到小穗分化期,真切地感受到了生命的变化与神奇。由于抽穗、开花、吐丝期正好在暑假,没有能定期调查,对这一阶段感觉模糊,理解不够。 三、玉米成熟植株性状考查

单株有效穗数:每穗粒数达到30粒的穗为有效穗; 穗位高度:第一层次生根到第一果穗节的长度 茎粗:指乳熟期地上第三节间中部的短径(不带叶鞘)。 主茎叶数:指出苗第一片叶至顶叶主茎上的总叶数; 节间长度:大于1cm节间。 四、玉米经济性状考查 穗粗(cm):将取样的果穗头尾相间排成一行,测量果穗中间直径,求其平均值;秃尖长度(cm):果穗顶端没有结实或结实未成熟部分的长度; 穗行数:计数果穗中部的籽粒行数; 行粒数:每穗数一中等长度行的粒数; 穗粒数:每一果穗上的总粒数,由穗行数与行粒数相乘估算; 果穗重(g):风干果穗的重量; 出籽率(%)=(籽粒干重/果穗干重)×100%; 百粒重(g):随机取100粒籽粒称重,重复取样3次,取相近两个数的平均数,

田间试验方案设计精编版

田间试验方案设计 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

怎样设计“田间药效试验”的方案进行农药田间药效试验之前,必须制定试验计划和方案,明确试验的目的、要求、方法以及各项技术措施的规格要求,以便试验的各项工作按计划进行,也便于在进行过程中检查执行情况,保证试验任务的完成。田间试验设计的主要目的是减少试验误差,提高试验的精确度,使试验人员能从试验结果中获得无偏差的处理平均值及试验误差的估计值,从而能进行正确而有效的比较。在药效试验中要减少试验误差,就必须对试验误差来源,通过试验设计加以克服。在试验过程中如何减少试验误差应注意以下几个方面: 1.试验地的选择 选择有代表性的试验地是使土壤差异减少至最少限度的一个重要措施,对提高试验准确度有很大作用。 选择试验地要考虑到: a、试验地的地势应平坦,肥力水平均匀一致。

b、试验地的作物生长整齐、长势一致,而且防治对象常年发生较重且为害程度比较均匀,每小区的害虫虫口密度和病害的发病情况大致相同。特别是杀菌剂试验,要选择高度感染供试对象病害的品种进行试验。 c、试验地的田间管理水平相对一致,并符合当地的实际情况。 d、试验地应选择离房屋、道路、水塘稍远的开阔农田,以保证人、畜安全和免受外来因素的偶然影响。 e、试验地周围最好种植相同的作物,以免试验地孤立而易遭受其它因素为害。 2.试验药剂处理 供试农药和对照农药的剂型和含量要合乎规格,无变质、失效现象,并有详细的标签和说明书,标明生产厂家、出厂日期等。 评价一种农药产品不同剂量的药效试验,至少要有供试产品的3个浓度梯度、1个常规标准农药的常用浓度和1个空白对照等5个处理。如供试的农药产品是混配制

2016年自治区大豆品种区域试验方案

2016年自治区大豆品种区域试验方案 一、试验目的 鉴定我区选育和引进品种(系)在不同生态条件下的适应性,丰产性,抗逆性,为品种审定和推广提供科学依据。 二、试验组别 试验分早熟组和中熟组两组,共有21个品种,其中有3个对照。早熟组有 3个参试品种,阿豆1号为对照;中熟组有18个品种,中早熟品种(与绥农14生育期相差±5天以内)以绥农14号为对照,中熟品种(较绥农14生育期长6天以上,含6天)以石大豆2号为对照。 (一)早熟组 3、试验设计(TMJ-I区域面积测量仪) 试验采用随机区组排列法,重复三次。小区行长7米,宽3米,行距30厘米,面积21平方米,保苗株数2.8-3.0万株,人工点播,试验地四周设保护行。 (二)、中熟组 1、参试品种、供种单位承试单位 2、承试单位 3、试验设计 中熟组试验采用随机区组排列法,重复三次。小区行长7米,宽3米,行距50厘米,面积21平方米,保苗株数2.0-2.2万株,人工点播,试验地四周设保护行。 三、试验管理(TJSD-750-IV土壤紧实度仪) 1、试验地选择:前茬一致,肥力中等均匀、忌高水肥,地势平坦,不用重茬地。 2、试验播种:足墒播种,播种深浅一致,确保一次全苗。 3、田间管理:成熟一个,收获一个,并做到对每一个材料单脱粒,单晾晒,防止机械混杂。 四、试验要求: 1、本区域试验受自治区农作物品种审定委员会的领导,由自治区种子管理总站负责主持并汇总。 2、承担试验的单位和人员固定不变,负责试验的人员必须由助理农艺师以上或经过训练有一定实践经验的技术人员担任,在一年试验期间应保持相对稳定,规定试验的品种(系)不得更换和增减。 3、承担单位要按方案规定的格式严格准确地记载,并写出苗期情况总结,如遇到特殊情况,及时向自治区种子管理总站作书面汇报。《年终试验总结》请于11月15日前报至自治区种子管理总站。 4、供试品种(系)的种子,必须是原种、质量达到国家大豆品种标准,一年试验一次供种,每个试验点寄1公斤种子(直接寄到试验点)(如有特殊困难的单位,可与自治区种子管理总站协商解决)。并有种子检验、检疫合格证书。供种单位不及时或不提供种子,或种子质量达不到规定标准而影响试验,由供种单位负责。

东北农业大学田间试验与统计方法试题2

田间试验与统计方法 试题2 一、名词解释(每题3分共15分) 1、空白试验法(﹡﹡) 2、准确度(﹡) 3、小区(﹡) 4、统计假设检验(﹡﹡﹡) 5、随机试验(﹡﹡﹡) 二、判断,请在括号内打√或×(每题1分共10分) 1、不论哪种类型的田间试验,所设的水平就是处理。(﹡) 2、在随机区组设计中,增加重复而扩大试验田面积,区组间土壤差异增大,这将导致因土壤差异而带来试验误差的增大。(﹡﹡) 3、试验设计三项原则,其中重复和局部控制的作用是无偏地估计试验误差。(﹡﹡) 4、随机区组设计试验中,区组数等于重复次数。(﹡) 5、若做100次随机试验,一个事件出现20次,则事件的近似概率是0.2。(﹡) 6、样本容量n 指一个总体中变量的个数。(﹡﹡) 7、变异系数能用来直接比较两个单位不同或平均数相距较远的样本。(﹡﹡﹡) 8、3个大豆品种产量比较试验中,得到2e s =75,2t s =12.5,则F 值为75/12.5=6。(﹡﹡﹡) 9、决定系数(2r )既可表示相关的程度,又可表示相关的性质。(﹡﹡) 10、番茄重量(x )和番茄直径(y)的相关系数r = 0.7495,表明番茄重量的变异平方和有74.95%是番茄直径的不同所造成。(﹡﹡) 三、填空(每题1分共10分) 1、试验设计因素的水平间距要适当,常用的确定水平间距的方法有( )、( )、( )和优选法等。(﹡) 2、进行小麦品种比较试验,6个品种,每品种得到4个产量观察值,则该试验具有品种间自由度为( ),误差自由度为( )。(﹡﹡) 3、算术平均数的计算方法有( )法和( )法。(﹡) 4、在0,1,2,3,4,5,6,7,8,9中随机抽取一个数字,设A 为抽取的数字≤5,则P (A )=( )。(﹡) 5、直线回归方程通式为bx a y +=? ,其中a 叫( ),b 叫( )。(﹡﹡) 四、单项选择(每题1分共10分) 1、用于反映资料离散性的特征数是( )(﹡) A .变异系数 B .变异数 C .方差 D .标准差 2、下列统计数不属于变异数的是( )(﹡) A .极差 B .变异系数 C .标准差 D .众数 3、进行田间试验时,作为试验地必须具备( )两个基本条件。(﹡﹡) A. 准确性和精确性 B. 均匀性和代表性 C. 精确性和均匀性 D. 准确性和均匀性 4、要正确地制定一个试验方案,必须作到研究目的明确,处理水平简明合理,并必须在所比较的处理之间应用( )原则。(﹡﹡) A. 设立对照 B. 全面实施 C. 唯一差异 D. 相差等距或等比例 5、进行玉米品种比较试验,7个品种,每品种得到3个产量观察值,则该试验误差自由度

田间试验报告

田间试验报告

玉米应用颗粒复合微生物肥料肥效 验证试验报告 黑龙江省土肥管理站 2014年12月

1 玉米应用颗粒复合微生物肥料 肥效验证试验报告 尚志市农业技术推广中心尤四海 1试验目的 为了验证“方依达”牌复合微生物肥料在玉米生产上的应用效果,为该肥料产品的登记及大面积推广应用提供科学依据,2014年黑龙江省土肥管理站受该公司委托,在尚志市农业技术推广中心进行肥效验证试验。现将试验结果总结如下: 2材料与方法 2.1 试验地点:尚志市鱼池乡2.2 试验作物及品种:玉米品种先玉335。 2.3 试验地基本情况 试验时间:2.3.1 月。112014年年20144月至2.3.2 供试土壤:供试土壤为草甸黑土、有机质含量为31.05g/kg,碱解氮含量为126.47mg/kg,速效磷102.54mg/kg、速效钾107.29mg/kg,pH6.59。 2.3.2供试肥料:复合微生物肥料(颗粒,技术指标:有效活菌数≥0.2亿/克、N+PO+KO≥15%)由哈尔滨肥黄金生物工程有限公司生产提供;其225它肥料由试验单位自筹,主要有尿素(含氮46%),磷

酸二铵(五氧化二磷含量46%、氮含量18%),硫酸钾(氧化钾含量40%)。 2.4试验方法 2.4.1试验设计:本试验采用小区试验,设4个处理,3次重复,共计12个试验小区,每个小区面积32.5平方米,各小区随机排列。 处理1:比当地常规施肥减施10%施肥量,同时亩施用复合微生物肥料5公斤做底肥,一次性施入。 2 同时亩施用灭活的复合微生施肥量,比当地常规施肥减施10%处理2: 公斤做底肥,一次性施入。物肥料5 常规施肥。3:处理。:空白(不施用任何肥料)处理4 2.4.2 施肥方法35公斤做底肥一次性施入。常规施肥:亩施掺混肥(14-18-15) 3试验结果3.1应用复合微生 物肥料对玉米生长发育的影响试验结果表明,玉米施用复合微生物肥料的处理与其他处理相比,根系发达,长势好、增产效果明显。3.2施用复合微生物肥料对玉米产量影响1。3.2.1产量结果:小区实收 测定产量见表2014年小区实测产量表1 与处与处理与处理小区相2理相比相比 3产量(Kg) 4 比增增折合增增增增处产量平产产kg (均产产产产理(( 亩)/ ⅢⅡⅠ率率(率㎏㎏(%)

田间技术试验-大豆报告

大豆调查报告 一、成熟植株与经济形状考察 考查指标: 1.株高:子叶节到植株顶端的高度(不包括顶花序),以cm表示; 2.主茎节数:主茎第一真叶节到顶端节的节数,不包括子叶节及顶端花序; 3.结荚(底荚)高度:子叶节到最下部豆荚的高度,以cm表示; 子叶节到主茎最低豆荚着生处的高度: a) 最低豆荚着生于主茎叶腋的花序,子叶节到花序着生处 b) 有效分枝以下的主茎无豆荚,子叶节到有效分枝着生处 4.有效分枝数:指主茎上结荚的分枝数,有效枝至少有2个节,不计二次分枝; 5.单株荚数:一株的有效荚和无效荚数之和; 6.有效荚数:指含有一粒以上饱满种子的荚数; 7.单株粒数:除未成形粒外,所有未熟粒、虫食粒、病粒的数目; 8.单荚粒数:用单株粒数除以单株有效荚数之商; 9.单株粒重:将10株豆粒筛去杂质,但包括未熟、虫食及病粒,称重,计算均重(克∕株); 10.荚熟色:豆荚成熟时的颜色,分为灰褐、淡褐、褐、深褐、黑; 11.荚形:分为直葫芦形,弯镰形、扁平形三种; 12.粒形:指籽粒的形状,分为:圆形、椭圆形、扁椭圆形、长椭圆形、肾形; 13.粒色:分为黄、青、黑、褐、双色; 14. 脐色:分浅黄、黄、淡褐、褐、深褐、蓝、黑七种; 15.种皮光泽:分强光、微光和无光三类; 16.百粒重:随机选取完整成熟豆粒两份,每份100粒,称重(克),若两份100粒重相差超过0.5克,重新取样称重; 17.虫食粒率、紫斑粒率、褐斑粒率:随机取豆粒300粒,各挑出以上三种病虫粒,计算出百分率。

分析:由于没有标准植株做参考,所得数据无法定性比较。但从虫食粒率、紫斑粒率、褐斑粒率三个数据均为0可以看出,大豆的品质不错;此外,25.6g的百粒重较一般的产量水平也很高。由此猜测,大豆理论亩产也应该较高。 二、大豆测产 1.测产公式 大豆的子粒产量=单位面积株数×单株粒重 单位面积株数=单位面积÷平均行距÷平均株距 单株粒重=单株有效荚数×单荚粒数×百粒重÷100 2.产量计算 单位面积平均行距平均株距单株有效荚数单荚粒数百粒重667㎡46cm 28cm 63 2.41 25.6 产量=(667÷0.46÷0.28)×63×2.41×25.6÷100÷1000Kg/亩=201Kg/亩 3.产量分析 通过网上搜索国家统计局发布的历年农业数据,查阅得到2014年我国大豆平均亩产为119 Kg/亩。中国种子协会理事长王连铮说,现在有一些地区大豆亩产量达到200公斤以上,个别地方达250公斤。由此,经计算得到的实验田大豆理论亩产基本可信,产量属于高产水平。 大豆产量高低与产量构成因素密切相关,大豆的产量构成因素有以下几点: 1.单位面积株数:即种植密度,计算得实验田种植密度为5178株/亩; 2.结荚数:结荚数与种植密度、单株结荚数有关。计算得实验田种植密度为5178株/亩,单株有效荚数为63个,即单位面积总结荚数为326,214个;

田间试验与统计分析报告报告材料

《田间试验与统计分析》是农学专业的主干课程,也是生物科学、生物技术、植物保护、动植物检疫、草业科学等相关专业的基础课。本课程群的教学理念是以应用为导向,以试验设计、统计分析原理和思路为重点,以灵活应用数据处理软件为支撑。通过本课程的学习,可以掌握试验设计的基本原理、基本设计方法及其数据分析方法,提高科学研究、逻辑推理、试验设计及数据处理的能力,特别是科学创新能力。使用优良的设计方法及分析技术可以更好地解决农业科学(或生物科学)研究中的实际问题。 本课程自2004年被列为河北省精品课程以来,从教学体系、教学内容、教学手段、教师队伍建设、实践教学、网络资源等方面进行了建设,已完成预期建设目标。分述如下: 1.课程建设目标 (1)在现代化教学理念指导下,制定适合与我校人才培养模式和植物生产类人才培养目标的教学大纲,构建适应于不同专业、不同学历层次的课程体系,体现教育教学的现代性、科学性和先进性。 (2)摸索能够培养学生的分析问题和解决问题能力、挖掘学生的创造能力和创新能力的课堂教学和实践教学的方法与手段。 (3)探索以科研带动教学,以教学推进科研,教学科研同步提高的途径。改善教师的知识结构,提升学术水平和素质。 (4)选用国内优秀的教材,并组织或参与《田间试验与统计分析》系列教材的编写,建设一套具有鲜明特色的教材体系。 (5)完善网络资源的建设,为学生课下学习提供丰富、多样化的资料和案例。

(6)建立适合于本课程特点的考试方式和评定标准,扩充试题库。 2.课程建设内容及进展情况 (1)理论课程体系建设的情况 按照我校植物生产类专业的人才培养模式和教学目标的要求,对原《田间试验与统计分析》课程体系进行整改,按照专业类别、学历层次组织教学,构建一个既能够体现植物生产类特色、又能传授试验设计与数据处理分析方法的课程群。田间试验与统计分析课程群中包括有《田间试验与统计分析》(专科)、《生物统计学》(本科)、《试验设计与分析》(本科)和《应用统计学》(本科)四门课程。 (2)教学手段、教学方法和教材建设的情况 ①将科学研究经验、教训、成果引入课堂教学,丰富教学内容、凸显课程特色。在课堂讲授的恰当时候向学生们阐释科研处理数据资料的经典实例,使学生们意识到只有灵活使用统计方法,才能发挥其最大的效益;把所承担的国家、省部级科研项目的内容从试验设计学和统计分析的侧面讲述给学生,激发学生的学习兴趣,潜移默化地培养学生的科学研究和创新的能力。 ②改变传统的灌输式教学法,对于教学中的重点、难点采取案例式教学、形象化教学、实践参与式教学等方式来组织教学。并利用本精品课程网上在线答疑、Bb (Blackboard Academic Suite?)网络教学平台讨论区、教师的BLOG网页等多种形式实现课下辅导。

田间试验报告(可编辑修改word版)

玉米应用颗粒复合微生物肥料肥效 验证试验报告 黑龙江省土肥管理站 2014 年12 月

玉米应用颗粒复合微生物肥料 肥效验证试验报告 尚志市农业技术推广中心尤四海 1试验目的 为了验证“方依达”牌复合微生物肥料在玉米生产上的应用效果,为该 肥料产品的登记及大面积推广应用提供科学依据,2014 年黑龙江省土肥管 理站受该公司委托,在尚志市农业技术推广中心进行肥效验证试验。现将试 验结果总结如下: 2材料与方法 2.1试验地点:尚志市鱼池乡 2.2试验作物及品种:玉米品种先玉335。 2.3试验地基本情况 2.3.1 试验时间:2014 年4 月至2014 年11 月。 2.3.2 供试土壤:供试土壤为草甸黑土、有机质含量为31.05g/kg,碱解氮 含量为126.47mg/kg,速效磷102.54mg/kg、速效钾107.29mg/kg,pH6.59。2.3.2 供试肥料:复合微生物肥料(颗粒,技术指标:有效活菌数≥0.2 亿/克、N+P2O5+K2O≥15%)由哈尔滨肥黄金生物工程有限公司生产提供;其它肥 料由试验单位自筹,主要有尿素(含氮46%),磷酸二铵(五氧化二磷含量46%、氮含量18%),硫酸钾(氧化钾含量40%)。 2.4试验方法 2.4.1试验设计:本试验采用小区试验,设4 个处理,3 次重复,共计12 个 试验小区,每个小区面积32.5 平方米,各小区随机排列。 处理1:比当地常规施肥减施10%施肥量,同时亩施用复合微生物肥料 5 公斤做底肥,一次性施入。

处理2: 比当地常规施肥减施10%施肥量,同时亩施用灭活的复合微生物肥料5 公斤做底肥,一次性施入。 处理3:常规施肥。 处理4:空白(不施用任何肥料)。 2.4.2施肥方法 常规施肥:亩施掺混肥(14-18-15)35 公斤做底肥一次性施入。 3试验结果 3.1应用复合微生物肥料对玉米生长发育的影响 试验结果表明,玉米施用复合微生物肥料的处理与其他处理相比,根系发达,长势好、增产效果明显。 3.2施用复合微生物肥料对玉米产量影响 3.2.1产量结果:小区实收测定产量见表1。 表1 2014 年小区实测产量 产44.5 公斤/亩,增产率为7.4%;比常规施肥处理增产53.0kg/亩,增产率达8.9%.;比空白对照增产292.0kg/亩,增产率达82.3%。施用灭活的复合微生物肥料的处理比常规施肥增产8.5kg/亩,增产率达1.4%;比不施肥处理增产247.5kg/亩,增产率达69.7%。常规施肥比不施肥处理增产239.0kg/亩,增产率达67.3%。

大豆品种区域试验调查项目及标准

大豆品种区域试验调查项目及标准 1 田间调查性状及物候期 1.1 播种期:播种当天的日期,以月∕日表示。 1.2 出苗期:50%以上的幼苗子叶出土时的日期,以月∕日表示。 1.3 出苗势:出苗期后3天记载,苗齐而壮者为“1”,中等为“2”,差者为“3”。 1.4 开花期:50%的植株开始开花的日期,以月∕日表示。 1.5 成熟期:全株有95%的荚变为成熟颜色,摇动时开始有响声的植株达50%以上的日期,以月∕日表示。 1.6 生育日数:从播种的次日起至成熟时的天数,北方春大豆从出苗到成熟时的天数。 1.7 叶形:指植株中上部第8-10节复叶中间小叶的形状。分为圆、卵圆、椭圆和披针形。 1.8 花色:指花瓣颜色,分为白、紫色两种。 1.9 茸毛色:成熟时调查。分灰色和棕色。 1.10 生育习性:分直立、亚直立、蔓生三类。 直立型:植株生长较健壮,茎杆直立向上。 半直立型:植株生长较健壮,茎杆上部略呈现波状弯曲。 蔓生型:植株生长较弱,茎、枝细长爬蔓,呈强度缠绕,匍匐地面。 1.11 结荚习性:分有限、亚有限和无限三种。 有限:开花结荚顺序由中上部而下,花序长,结荚密集,主茎顶端结荚成簇。 无限:开花结荚顺序由下而上,花序短,结荚分散,主茎顶端一般1-2个荚。 亚有限:开花结荚由下而上,花序中等,结荚介于无限与有限之间,主茎顶端一般3-4个荚。 1.12 株型:成熟期观察。分三种:收敛、开张、半开张。

收敛:下部分枝与主茎角度小,在15o以内,上下均紧凑。 开张:分枝角度45o以上,上下均较散。 半开张:介于上述两者之间。 1.13 倒伏性:分0-4级。 0级:不倒伏。 1级:植株倾斜小于15o 。 2级:植株倾斜在15o –45o。 3级:植株倾斜超过45o。 4级:倒伏于地。 1.14 裂荚性:分不裂、轻、重,在收获前晴日午后记载。 1.15 抗病性(指大豆花叶病毒病):分别在盛花期和花荚期调查,分级标准如下: 0级:叶片无症状或其他感病标志,无褐斑粒。 1级:叶片有轻微明显斑驳,植株生长正常,褐斑粒率1-5%。 2级:叶片斑驳明显,有轻微皱缩,叶片有褐脉,植株生长无明显异常,褐斑粒率6-15%。 3级:叶片有泡状隆起,叶缘卷缩,植株稍矮化,褐斑粒率26-50%。 4级:叶片皱缩畸形呈鸡爪状,全株僵缩矮化,结少量无毛畸形荚,褐斑粒率51%以上。 1.16 其他病虫害:记载发生严重的病虫害名称及发生程度。 2 考种项目 取试验小区内中间两行生长正常、无缺株的连续10株为考种样本,不用边行边株,3个小区各取一次,记载取自哪个小区,其产量应补入该区。将以上3个样本各计算其平均值,取均值较近的两个计算均值。以下项目凡有数据者除粒重外,每重复均用10株数字平均。 2.1 株高:子叶节到植株顶端的高度(不包括顶花序),以厘米表示 2.2.2 主茎节数:指主茎,从子叶节以上起数到顶端节,不包括子叶节及顶端花序。

田间试验与统计方法(专)

田间试验与统计方法 作业题(一) 一、名词解释(10分) 1 边际效应 2 唯一差异性原则 3 小概率实际不可能性原理 4 统计假设 5 连续性矫正 1 边际效应:指种植在小区或试验地边上的植株因其光照、通风和根系吸收范围等生长条件与中间的植株不同而产生的差异。 2 唯一差异性原则:指在试验中进行比较的各个处理,其间的差别仅在于不同的试验因素或不同的水平,其余所有的条件都应完全一致。 3 小概率实际不可能性原理:概率很小的事件,在一次试验中几乎不可能发生或可以认为不可能发生。 4 统计假设:就是试验工作者提出有关某一总体参数的假设。 5 连续性矫正:连续性矫正:2χ分布是连续性变数的分布,而次数资料属间断性变数资料。研究表明,当测验资料的自由度等于1时,算得的2χ值将有所偏大,因此应予以矫正,统计上称为连续性矫正。 二、填空(22分) 1、试验观察值与理论真值的接近程度称为(准确度)。 2、试验方案中的各处理间应遵循(唯一差异原则)原则才能正确地进行处理效应的比较。 3、统计假设测验中是根据(小概率实际不可能)原理来确定无效假设能否成立。 4、A 、B 二因素试验结果分析中处理平方和可以分解为(A 因素的平方和)、(B 因素的平方和)和(A ×B 互作的平方和)3部分。 5、用一定的概率保证来给出总体参数所在区间的分析方法称为(区间估计),保证概率称为(置信度)。 6、试验设计中遵循(重复)和(随机排列)原则可以无偏地估计试验误差。 7、样本标准差s =(1 ) (2 --= ∑n x x s ),样本均数标准差s x =( 5453.010 7244 .1===n s s x )。 8、次数资料的χ2测验中,χ2=(∑-=k E E O 12 2)(χ),当自由度为(1),χ2c =( ∑=--=k i i i i C E E O 12 2)21(χ)。 9、在A 、B 二因素随机区组试验的结果分析中已知总自由度为26,区组自由度为2,处理自由度为8,A 因素自由度为2,则B 因素的自由度为(2),A 、B 二因素互作的自由度为(4),误差的自由度为(16)。 10、统计假设测验中直接测验的是(无效)假设,它于与(备择)假设成对立关系。 11、相关系数的平方称为(决定系数),它反映了(由x 不同而引起的y 的平方和2 ∑-=)y y ?(U 占y 总平方和2 ∑-=)y ?y (SS y )的比例。 三、简答(15分) 1 简述试验设计的基本原则及作用。 田间试验的设计要遵循3个原则。 1). 重复 试验中同一处理种植多个小区或种植多次称为重复,种植的小区数目称为重复次数。重复最主要的作用是估计试验误差,同时也能降低试验误差。 2). 随机排列 随机排列指试验方案所规定的每一个处理安排在试验地的哪一个小区上要排除主观因素的影响,采取随机的方式来确定。随机排列的作用是使试验结果得到无偏的估计。 3). 局部控制

大豆根瘤菌试验方案1

大豆根瘤菌在依兰农场试验总结 王继华 二OO九年十一月十日 大豆根瘤菌接种是一项增产节肥、投资少、收益大、简而易行的措施。是降低大豆生产成本。提高大豆产量的有效措施。它对于大豆有两个方面的作用。一是通过将空气中丰富的氮素资源转化为大豆可以直接利用的铵态氮,解决大豆的氮肥供应;二是根瘤菌分泌的酶,促进大豆的生长发育。 一、试验目的 通过试验,检验大豆根瘤菌在不同地区的固氮效果,及其对大豆的增产效果的作用。 二、试验方法。采用小区试验和生产田对比试验同步进行。 1、基本情况 2009年试验在依兰农场第五居民组的7-3号地,第七居民组的5-1号,为东经129°25′20″—129°38′20″,北纬46°23′15″—46°35′40″。土壤均为草甸土及暗棕壤土。地势平坦,土壤肥力中上等,土壤养分含量为有机质3.4%,速效氮125.28mg/kg,速效磷23.83mg/kg,速效钾72.63mg/kg。前茬为玉米,原垄卡种。生育期期间降雨量为491.90lm。 2、试验材料 根瘤菌包衣剂,由河北省秦皇岛领先科技发展有限公司提供;用菌量225ml/垧

供试大豆品种:垦丰16号,亩保苗1.8万株;播种量为50kg/垧。 3、试验设计 试验设5个处理,三次重复。小区随机区组排列,每个处理5行,行长10米,行距65cm,垄上播双行,5月2日播种施肥,播前精细整地,机械精量播种。其它田间管理按三垄栽培技术规程操作。 对照1、常规施肥;(尿素2.6kg、二铵13.3kg、硫酸钾3.3kg)对照2、常规施肥,1kg种子用3ml根瘤菌液,伴匀后播种; 对照3、在处理2的基础上,将常规施肥中的尿素减掉; 对照4、在处理2的基础上,将常规施肥中的尿素减掉1/2; 对照5、在处理2的基础上,将常规施肥中的尿素减掉1/3; 三生育期调查 1、出苗期:5月15日;初花期:6月27日;盛花期:7月13日;结荚期:7月21日;鼓粒期:8月9日;成熟期:9月18日; 大豆根瘤菌固氮试验初花期、盛花期调查

吡虫啉农药田间药效试验报告

农药田间药效试验报告 试验名称:吡虫啉70%水分散粒剂防治水稻飞虱 田间药效试验 承担单位:云南省勐海县植保站 试验地点:勐海县曼贺村委会曼谢傣村 技术负责人: 70%吡虫啉防治水稻白背飞虱

试验示范 1 试验目的 根据农业部重大病虫害防治项目,云南省农科院两千害虫测报与防控技术研究项目。为做好水稻稻飞虱的防控工作,筛选、示范和推广高效、低毒、环境友好型药剂,掌握70%吡虫啉不同剂量防治稻飞虱防治效果,对稻田主要天敌种群的影响,为大面积推广应用提供科学依据。 2 试验条件 2.1 供试作物:水稻 2.2 防治对象:白背飞虱 2.3 试验地点:勐海县勐混镇曼蚌村 2.4 土壤类型:胶泥土 2.5 土壤肥力:中等 3 试验设计与方法

3.1 供试药剂 70%吡虫啉、50%噻嗪酮 40%毒死蜱 3.2 小区试验处理试验5处理三重复3.2、1试验处理

3.3 大田示范处理 示范药剂:70吡虫啉,每亩4克,由农户按常规方式施用,对照参照小区对照,不另设置。 3.4 施药时间和方法 2015年5月8日施药,水稻处于分蘖期,白背飞虱处于低龄若虫期,采用卫士牌WS-16型背负式手动喷雾器。 4 调查内容及方法 4.1 调查时间和次数 药前调查虫口基数和主要天敌种群数量,施药后3天(5月11日),7天(5月14日),15天(5月16日),分别调查虫口基数和主要天敌种群数量。 4.2 调查方法 每处理平随机取样,,共查10丛,用40×30Cm白瓷盘沾水放到水稻中小部,快速拍打2—3次,迅速端起数其虫量。

4.3 药效计算方法 虫口减退率%=(施药前虫量-施药后虫量)÷[施药前虫量×100]。 防治效果%=(药剂处理区虫口减退率-空白对照区虫口减退率)÷(1-空白对照区虫口减退率)×100%。 4.4 其它调查项目 4.4.1 气象资料 施药当天即5月8日为晴天,日均湿度相对湿度施药调查期天气状况(详见天气情况表)。 五、试验结果与分析 1、试验调查数据

田间试验与统计方法答案

四、计算(53分) 1、有一大豆品种在A 、B 两地种植,A 地在8个点取样,测定蛋白质含量如下:41.5、42.0、41.9、41.6、41.8、41.7、41.8、41.3,B 地在6个点取样,测定蛋白质含量如下:40.5、41.0、40.8、40.7、39.9、40.4。试测验两地点的蛋白质含量差异是否显著。(t 0.05,12=2.179) (1)H 0:μ 1 = μ2(即该大豆品种在A 、B 两地种植,蛋白质含量无显著差异),对H A :μ 1 ≠ μ2。 (2)α =0.05。 (3)测验计算 (%)74.121=x 41.7 (%) 03.132=x 40.55 36.08 8.3363.410.425.41)(22 222 2 1=-+++=∑-∑= n x x SS 735.06 3.243 4.400.41 5.40)(22 222 2 2=-+++=∑-∑= n x x SS 故 09125.05 7735.036.021212 =++=++= v v SS SS s e 1631.0)6 1 81(09125.0)11( 21221=+?=+=-n n s s e 05.71631 .055.407.412121=-=-= -x x s x x t (4)推断:根据t 0.05,12=2.179,实得|t |>t 0.05,故否定H 0,即该大豆品种在甲、乙两 地种植,蛋白质含量显著差异。 2、有一大豆品种比较试验,k = 6,采取随机区组设计,n = 3,产量结果如下表,试作方差分析。(F 0.05,5,10=3.33) 处理 Ⅰ Ⅱ Ⅲ A 2.3 2.5 2.6 B 1.9 1.8 1.7 C 2.5 2.6 2.7 D 2.8 2.9 2.8 E 2.5 2.8 2.6 F 1.6 1.7 1.6 表9-19 大豆品比试验(随机区组)的结果 区 组 品种 Ⅰ Ⅱ Ⅲ i T i x A 2.3 2.5 2.6 7.4 2.47 B 1.9 1.8 1.7 5.4 1.80 C 2.5 2.6 2.7 7.8 2.6 D 2.8 2.9 2.8 8.5 2.83 E 2.5 2.8 2.6 7.9 2.63 F 1.6 1.7 1.6 4.9 1.63

田间试验设计、观察记载及试验报告编写

田间试验设计、观察记载及试验报告编写 田间试验程序 一、编写田间试验计划书 在进行田间试验之前,必须制订试验计划,明确规定试验的目的、要求、方法以及各项技术措施的规格要求,以便试验的各项工作按计划进行和便于在进程中检查执行情况,保证试验任务的完成。 1、田间试验计划的内容。田间试验计划一般包含以下内容: A 、试验名称。 B 、试验目的及其依据,包括现有的科研成果,发展趋势,以及预期的试验效果。 C 、试验年限和地点。 D 、试验地的土壤、地势等基本情况和轮作方式及前作状况。 编写田间试验计划书 田间试验准备 试验项目观察记载和测定 田间试验收获 编写试验报告 资料收集、整理及数据统计分析 室内考种 取样测产 田间试验操作

E、试验处理方案。 F、试验设计:包括小区排列、重复次数等。 G、整地播种及田间管理措施。 H、田间观察记载及室内考种、分析测定项目及方法。 I、试验资料的统计分析方法和要求。 J、收获计产方法。 K、试验的土地面积、人力、机械及主要仪器设备。 L、计划书编制人及执行人。 2、编制种植计划 拟定试验计划之后,还要编制种植计划书,目的是为把试验处理种植到大田做好准备,并可作为试验记簿之用。内部包括处理种类、种植区号、田间记载项目等。 试验计划与种植计划书都十分重要,应该备有复本,一本种植计划书用于田间种植,并绘有田间种植图,以后又经常用来做观察记载。这些以后都应抄写在另一份种植计划书上,妥善保管。 田间种植图应在试验布臵到田间后绘下,附于种植计划书前面。 对比试验田间种植图

二、田间试验准备 1、试验地的准备和田间区划 试验地在进行区划之前,应做好充分准备,以保证各处理有较为一致的环境条件。 试验地在犁耙时要求做到犁耕一致,耙匀耙平。犁地的方向应与将来作为小区长度的方向垂直,使每一重复内各小区的耕作情况最为相似。 试验地准备工作初步完成后,即可按田间试验设计与种植计划进行试验地区划。通常可先计算好整个试验区的总长度和总宽度,然后再划分重复、小区、走道和保护行等。在不方正的田地里设臵试验时,整个试验地的边界线先要拉直,不能简单采用与田埂(或地边)平行的方法,否则试验区可能不成方形或长方形,面积就不准确了。为使试验区形状方整,可先在试验地的一角用木桩定点处按照“勾股弦”定律划出一直角。在此直角处另拉一根绳,即为试验区的第二边,再在第二边的末端定点,同法划出直角,就可得第三边和第四边。划出整个试验后,即可按试验设计要求和田间种植计划,区划重复,小区、走道和保护行等,作出田间布臵图,实际布臵试验时可完全循环进行操作。 2、种子(机型)准备 按照种植计划书(即田间记载簿)的顺序准备种子、机械、肥料,根据计算好的各小区播种量,称量种子,每小区(或单行)的种子装入一袋,袋面上要写小区号码。播种机应将行距和株距调节

田间实验报告

水溶性肥料田间试验报告书 试验人:职务:联系电话: 摘要:关于新型配方水溶性“大量元素-微量”肥料2011年12月1日在西红柿(金 石王一号)田间a、b标地肥效试验记录,作为水溶性肥料对作物的生长、产量、质量效果对 比。 关键词:绿色、环保、低碳、节能新配方水溶性对作物增强抗病能力、提高产量、提 高果品质量。报告时间:2012年8月8日 第一章、水溶性肥料试验方案 一、供试验肥料名称:新型水溶性大量元素(微量元素)肥二、供试验肥料标准: ny1428-2010 ny1107-2010 三、供试验地点:县乡(镇)村组 农户。 四、供试验作物品种名称:蔬菜(西红柿)金石王一号。五、供试验标地数据: 1 海拔:212米;土壤性质:沙质地 七、试验起于2011年 12月 01日至 2012年04月30日止。八、试验方法及计划:(含试验处理、试验起止时间、田间管理 包括施肥、防治病虫害、灌溉、中耕等) 1、供试验的肥料设定: a、水溶性肥料: b、硫酸钾型复合肥: 2、试验处理:正交分解法。 3、土壤条件:采用同等条件的两个a、b地块;选用同样作物品种, 2 同时种植,同时管理。 4、移植方法及密度: 5、种植环境:大棚。 6、施肥方法:a、撒施b、喷施c、滴灌。 7、施肥方式:a、底肥b、追肥c、叶面肥。 8、施肥次数:4次。 9、主要病虫害:白粉虱、根结线虫、棉铃虫、立枯病、猝倒病、早疫病、晚疫病、灰霉 病、炭疽病、霜霉病、病毒病等。 10、病虫害防治方法:a、生物防治b、化学防治c、物理 防治。 11、肥、药害的处理办法。 12、采收方法:根据成熟状况。 13、统计:a、坐果率b、单果重量;b、裂果率c、成品率d、亩产量。e、货架期。 第二章、水溶性肥料田间试验记录 九、试验时间记录表 (一)西红柿45天育苗期管理记录 1、种苗营养杯土配方 2、种苗培育方法及密度: 3 a、使用水溶性肥料的苗木管理记录 1、2011年12月2日:播种。播种后用塑料膜保温25-28℃,绝对湿度:70-90°每隔 3-5天浇水一次。 2、12月12日:长出胎叶,使用25%苯醚甲环唑1500倍液喷雾。 3、01月22日:幼苗 长出第二片叶时,使用水溶性肥料1000倍液浇灌一次。 4、01月02日:使用50%甲基托布津1000倍+水溶性肥1500倍喷雾。 5、01月12日: 使用40%恶霜猛锌1000陪+水溶性肥料1000陪浇灌。 6、01月17日:苗木出圃:株高:22cm, 株径0.6cm 。 b、使用复合肥的苗木管理记录