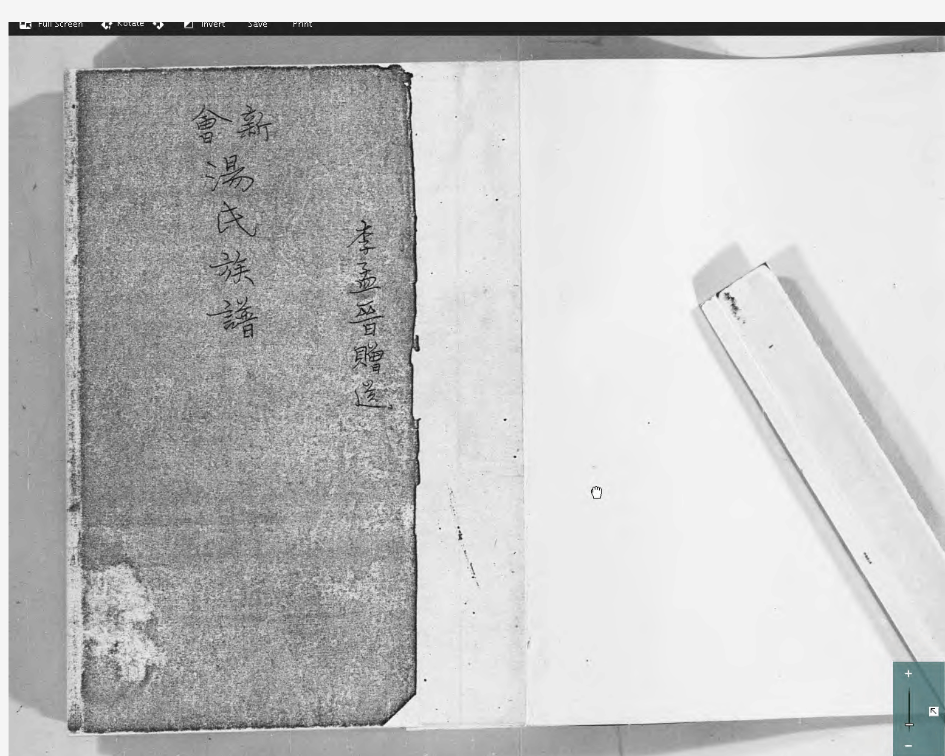

广东新会汤氏族谱,(清)汤晋等纂

族谱与文化认同——广东族谱中的口述传统

族谱与文化认同 ——广东族谱中的口述传统 刘志伟 在许多广东地区的家谱中,有一种现象常常令研究者和修谱者感到困惑,这就是入粤祖(多声称在宋代)和在本地定居的开基祖(许多宗族的开基祖定居时间是明代初年)之间的世系,常常出现混乱或残缺。许多家谱记载宋之前世系非常清楚,而定居之后的世系也清楚详细,但中间的若干代往往记载简略,甚至世代混乱不清。本文试图通过对这种现象进行初步的分析,讨论家谱编撰中士大夫文化认同的一个侧面。 一 由于在现存族谱中很少见到明中期以前的版本,我们对明代中期以前广东地区修谱情况知之甚少。不过,在明代广东地区著名学者陈白沙先生的文集中,收录了几篇陈白沙为本地一些大族编撰的族谱所作的序文,可以帮助我们了解到明代中期以前广东地区修谱的一些情况。以下是其中两篇序文的摘录: 《汤氏族谱序》曰: 汤氏,邑之著姓也。自言先汴人,随宋南渡,居岭南南雄。世远失传,今以始自南雄迁古冈曰统者为一世祖。统以上无考。谱亡于元季之乱,续之者唐府伴读八世孙有容也,退庵邓先生序之,予惟世家之谱可观,不援不附,如汤氏,亦良谱也。内则贤妇女,外则贤丈夫,相与修缉维持,既亡而复存。汤之子孙念之,亦允蹈之。 《绿围伍氏族谱序》曰: 伍氏系出汴粱,先世有仕宋为岭南第十三将,卒於官,遗其二子,新会遂有绿围之伍,曰朝佐,曰朝恺,今为绿围始迁之祖。而氓又始迁之祖师自出,所谓第十三将者是也。氓以上世次莫详,今断自可知以氓为第一世。自氓而下,或隐或仕,垂三、四百年。 陈白沙为之作序的这两个家族,都是明代新会县的大族,但当时他们编撰族谱时,所能记述下来的世系,都只能追溯到宋代的入粤祖,汤氏声称他们原来有谱,但亡于元季之乱,伍氏则未提及原来是否有谱。但无论如何,这些大族在明代前中期编撰族谱时,所能追溯的祖先,只是到宋代,再往前,往往就无法考查了。正因为如此,陈白沙对于当时一些人攀附家世的做法是很不以为然的。他在《周氏族谱序》中这样写道: 公以弘治己酉始至白沙。未几,公复来;与言家世缨簪,以其族之谱请序以付梓。予以不敏弗许。数载之内,屡致书嘱邦伯东山刘先生、按察使陶公交致其恳。既而,公复以书来,曰:「吾周氏自昭信以上居洛阳,世次无考。令谱断自可知,以昭信府君为第一世祖,其不可知者阙之,不敢妄有攀附,以诬先代而诳

宗祠落成庆典致辞5篇

宗祠落成庆典最新致辞(1) 尊敬的各位领导,各位来宾,各位乡亲们,大家好! 春和景明,生机盎然,我们汤氏家族择良辰吉日在这里隆重举行汤氏文化宗祠落成典礼暨汤氏家谱言谱,在这里,我受族人的委托,谨代表各姓宗族,向前来参加祠堂落成庆典的各级领导、各姓的代表以及各界朋友,表示热烈欢迎!特别感谢很多在外闯荡的各姓宗亲能在百忙之中专程赶回来参加这一盛会,更感谢各位父老乡亲对宗祠建设的大力支持。同时,还要向那些因路途遥远或公务繁忙无法赶到的族人真诚地说一声:家乡随时欢迎你们的到来! 俗语说:木有本,水有源。寻根问祖,追本溯源,乃为人本分。古语云“慎终追远,民德归厚”慎重保持晚节,时时缅怀先人,民风自会淳朴敦厚。 祠堂就是我们拜祭祖宗、追念先人的地方。这里可以安放我们先人的英灵,可以寄托我们对先人的哀思,同时也是联系我们宗族血缘的纽带,对我们民风的教化,宗族的团结有着积极的意义。筹建祠堂,是我们各姓宗族盼望已久的心愿,今天终于实现了! 在宗祠的建设过程中,理事者不负众望,联络宗亲,制定方案,筹措资金,督促建造,劳心劳力;理财者凡事具细,精心打点,钱尽其用。智者尽其心,艺者尽其才,劳者尽其力,一砖一瓦都凝聚着各姓宗亲对先祖圣德的深情。我们在建设好宗祠的同时,更有理由、有责任、有义务保护好、利用好宗祠。 各位宗亲、各位嘉宾、各位朋友!愿我们各族宗亲人丁兴旺,英才辈出,念祖念宗念先贤,同脉同心同发奋,承先启后,继往开来,上告慰先祖,下垂范子孙! 谢谢大家! 宗祠落成庆典最新致辞(2) 尊敬的各位领导,各位来宾,各位宗亲,大家好! 初冬之际,天朗气清,金果飘香,潭城湾内胡姓家族择良辰吉日在这里隆重举行“祠堂”落成典礼暨请祖祭祖仪式,在这里,我受族人的委托,谨代表全村胡姓宗族,向前来参加祠堂落成庆典的各级领导、胡姓代表以及各界朋友,表示热烈欢迎!特别感谢很多在外闯荡的胡姓宗亲,能在百忙之中专程赶回来参加这一盛会,更感谢各位对宗祠建设的大力支持。

广东雷州文堂陈氏族谱

广东雷州文堂陈氏族谱(古灵系) 陈氏重修序 尝闻,水有源而长流,木有本而枝茂。人之克昌厥后,实祖宗功德所致耳。 余相传始祖讳箓士公乃福建莆田人,是述古陈襄之苗裔也,在宋登进士第,从密友张弦公知雷州,因居于雷,后移居海滨,住名文堂,出男讳德政,官任参将。 历至崇祯年间,雷地大荒,在在称戈,东奔西荡,是以祖传宗支失落,衣冠锦帐凋亡,住场荆棘,田地荒芜,抚手足而兴悲,睹坟墓而悼叹。奋斗志守成,既而身列明经,文人蔚起,是亦先人之阴骘,流传勿替也。幸而长、次、五、六支子孙绳绳辈出,相承支派远矣,难追颇识,近代录谱后传。庶几后之子孙知祖宗之所以昭前裕后,不致湮没无闻,是则余之幸也! 于是乎书。 崇祯庚辰年拔贡生十世孙起元撰 注:崇祯庚辰年即崇祯十三年,也即是1640年 第一次续修序 文堂陈族,其祖来自福建莆田,乃古灵先生之苗裔也。家传笺阅,代有文人,际世叶中微。 后遇年荒兵燹,家承遗坠,谱丝失传。至世祖明经讳起元敦宗族寻先绪,崇祯庚辰岁有撰谱序一书。远古忘记,唯于见闻所及者录之。余观其谱一世、二世一脉相承,三世有六房分支,惟四房乏嗣,三房稍微。于长、次、五、六房,昌炽并列,朗若日月当空。是时谱丝清支派盛,昭穆分明,书香大振,胶庠食饩。 际雍正戊申岁教读于斯,姻翁国学士讳瓉琮年最高,德至懋,痛老成之凋谢,异后昆之克昌。古遗烝尝田数亩,祭费仿范文正公故事,耕者助其种,读者讲其书,或士或农,族咸赖之。于雍正丁未年乃集族姓子孙共商其事,鸠工庀材,祠宇焕新,建堂庑以祀,先立宗祖以祭。 由明至今,其甲将两周矣。元祖编其谱于前,姻翁续其书于后,瓞小瓜大,藩衍难京派列。同归根源,可溯使云礽百代,绳祖武光前烈,引而勿替,乃姻翁之盛心也。

祖籍记忆与“麻城孝感现象”

祖籍记忆与“麻城孝感现象” 博主按:我曾成功地为十多支明未清初时期从湖南省宝庆府新化县迁居四川的邹氏宗亲后裔找到了祖源,亊实证明他们的祖籍是湖南省,但不知是什么原因,很多各省徙川人后裔在没找到祖源之前都自称祖籍是湖北麻城孝感乡的,我曾百思不得其解。直到读了2005年10月14日四川日报的<< 寻访我们永远的“麻城孝感乡”>>这篇文章后,上述迷团才得以解开。原来绝大部分徙川人员后裔都有<< 寻访我们永远的“麻城孝感乡”>>文章中的和著名作家艾芜一样的祖籍记忆与“麻城孝感现象”。什么是祖籍记忆与“麻城孝感现象”?为使徙川移民后裔在寻找祖源时不陷于“麻城孝感现象”之中,现将<< 寻访我们永远的“麻城孝感乡”>>转载摘登如下,供全体徙川人后裔寻找祖籍时参考。 寻访我们永远的“麻城孝感乡” -----四川日报> 天府周末(05版) 你从哪里来?我从哪里来?好多好多的四川人有同一个回答:麻城孝感乡。可是,当今中国地图上,麻城、孝感各是湖北的一个市,祖籍中的地名早已为历史的烟云所遮掩,消逝无踪…… 夕阳渐沉,河流平缓,河边石壁上镌刻的四个大字“楚蜀鸿沟”,红得耀眼,触动心灵。 “楚蜀鸿沟”这四个大字旁,有一行小字,标明它刻于清康熙庚寅年(公元1710年)。那正是“湖广填四川”移民运动的高峰期呵!我们的思绪回到了三百年前———那时,正值清朝初期,我们许多四川人的先祖,可不就是经过这里,乘舟西去巴蜀?舟过此处,他们的心情是依依不舍,还是毅然决然,或者兼而有之? 此地属湖北省麻城市境内,地名叫链子溪,因为两岸石壁上铸有长长的铁链。这些大概为了助力于纤夫而设的铁链,因风雨剥蚀而锈迹斑

斑,同样牵动我们的心襟:我们的先祖,是不是也曾抓握着这些铁链拉纤? 当今有很多很多的四川人,家族谱牒上都标注着同一个原籍地“湖 广麻城孝感乡”。可今天的中国地图里,却找不到这个“孝感乡”。我 们只想实地来寻访一下,千百万四川移民后裔魂牵梦萦的这个“根”, 它究竟在哪里? 有一首清末流行的《成都竹枝词》唱道:“大姨嫁陕二姨苏,大嫂江西二嫂湖,戚友相逢问原籍,现无十世老成都。”这说出了一个事实,就 是四川极少当地的土著,如今绝大多数的居民,祖先都来源于明末清初 战乱后的大移民——“湖广填四川”。其原因是明、清两个王朝更替期间的长达几十年的战乱,使巴蜀大地横遭浩劫,人口大量死亡和流徙,原 本富饶的天府之国变成了“地旷人稀”的荒原。清朝立国后,为了迅速 恢复农业生产,解决粮食和税收问题,推行“移民垦荒”,倡导十余个省 的百姓入川安居。其中来得最多的就是紧邻的“湖广人”(当时湖南、 湖北是一个省,谓之湖广省),于是民间把以湖广省为最多省籍的这次大 移民称为“湖广填四川”。此事在四川的一些方志上皆有记载。清光绪年间的《大邑乡土志》所言最有代表性:明末兵燹后,大邑土著汉人“几无孑遗,全资两湖、江西、两广、山西、陕西之人来邑,垦荒生聚。” 据众多学者考证,四川历史上有过六次大移民,而这次清朝初期的“湖广填四川”大移民,无疑规模最为庞大,从康熙前期持续到乾隆中叶,长达一百多年,移民人口一百多万人,他们在巴蜀大地成长繁衍,一 代一代,深远地影响到今天。 “湖广麻城孝感乡”这个地名,在巴蜀大地上可以说是“十人九