顺应理论视角下的语用翻译

2009年第25卷第3期中北大学学报(社会科学版)V ol.25 N o.3 2009 (总第105期)JO URNAL OF NORTH UNIVERSITY OF CH INA(SO CI AL SCIENCE EDITION)(Sum.105)

文章编号:1673-1646(2009)03-0026-05

顺应理论视角下的语用翻译X

李宏鹤

(山西大学外国语学院,山西太原030006)

摘 要: 语用翻译是以追求语用语言等效和社交语用等效为目标的等效翻译。本文从Jef V ersuer en的顺应理论角度出发,分别探讨了语用语言等效翻译和社交语用等效翻译中的顺应模式,认为译者会在语言结构和语境两个层面做出动态顺应,以达到语用语言等效之目的;并且译者会有意识或无意识地顺应其翻译动机和自身现实条件以实现社交语用等效。

关键词: 语用翻译;顺应理论;语用等效

中图分类号: H315.9 文献标识码: A

On Pragmatic Translation Guided By Theory Of Adaptation

LI Honghe

(Schoo l o f Fo r eign L anguag e,Shanx i U niv ersit y,T aiy uan030006,China) Abstract:Pragm atic tr anslation is a kind of equivalent translation w hich aim s at pur suing the pr ag matic ling uistic equivalence and social pragm atic equivalence.This article analyzes the adaptive models of the abo ve mentioned tw o kinds of equivalent translations from the angle of theory of adaptation.It puts fo rw ard that the translato r activ ely adapts the linguistic structur e and context to achieve the prag matic ling uistic equivalence and that he consciously or unconsciously adapts his mo tive o f translation and his real co nditions to achieve the so cial pragm atic equivalence.

Key words:pragmatic translation;theory of adaptatio n;pragmatic equivalence

翻译理论浩如烟海,但有一点是必然的,那就是它必然与某个学科紧密相连,从其他学科中汲取养分。而尽管译论所借鉴的每一种理论都对翻译研究有所启发,有所推动,这种启发和推动却又往往是局限或侧重于某一个方面的,不能全面反映翻译的全貌。尤金?奈达曾在其著作“Language,culture and translatio n”中把译论分为三大类:语文学类译论、符号学类译论和语言学类译论。近些年来,随着语用学的日益崛起和蓬勃发展,越来越多的学者开始倾向于用语用学的各种理论观点来分析和阐释翻译现象。“语用翻译”这一概念渐渐浮出水面。

关于语用翻译的定义,何自然教授认为:“它同语义翻译相对应,是一种等效翻译观,也是翻译理论中的一个新模式。[1]”近年来,许多学者从预设、礼貌原则、会话含义、关联理论、言语行为理论、会话分析等多个角度出发,探讨语用与翻译,皆取得了一定的成果。本文拟从顺应理论这个语用学的视角出发,探索语用翻译中的顺应问题。

1 文献回顾

前面已经提到,语用翻译是一种等效翻译。这种等效决不简单指字面意思上的吻合,它是指原作与译作在语用语言和社交语用两个层面上所达到的等值效果(equiv alent effect)[1]。在翻译理论界中较早提出等值概念的翻译家是奈达。在他看来,“翻译就是要在接受语中以最自然的方式重现原文中的信息,首先是重现意义,然后是风格。[2]”彼得?纽马克进一步提出了交际翻译和语义翻译的理论。纽马克

X收稿日期:2008-12-08

作者简介:李宏鹤(1973-),女,助教,从事专业:中西文化比较及英汉互译。

的交际翻译大致相当于奈达的功能对等概念。他认为“交际翻译试图对译文读者产生与原文对原文读者所产生的效果尽可能接近的效果,语义翻译试图在译语的语义与句法结构允许的范围内,尽可能贴

切地传达原文的准确的语境意义。[3]

”。可以看出,语义翻译注重原文的形式和语义,而交际翻译则强调功能的等值,为了交际的畅通,译文可以将很多文字以外的因素考虑进去。在交际翻译中,意义不仅仅是

在纸上的文字,同时也来自文字所处的大环境”[4]

。

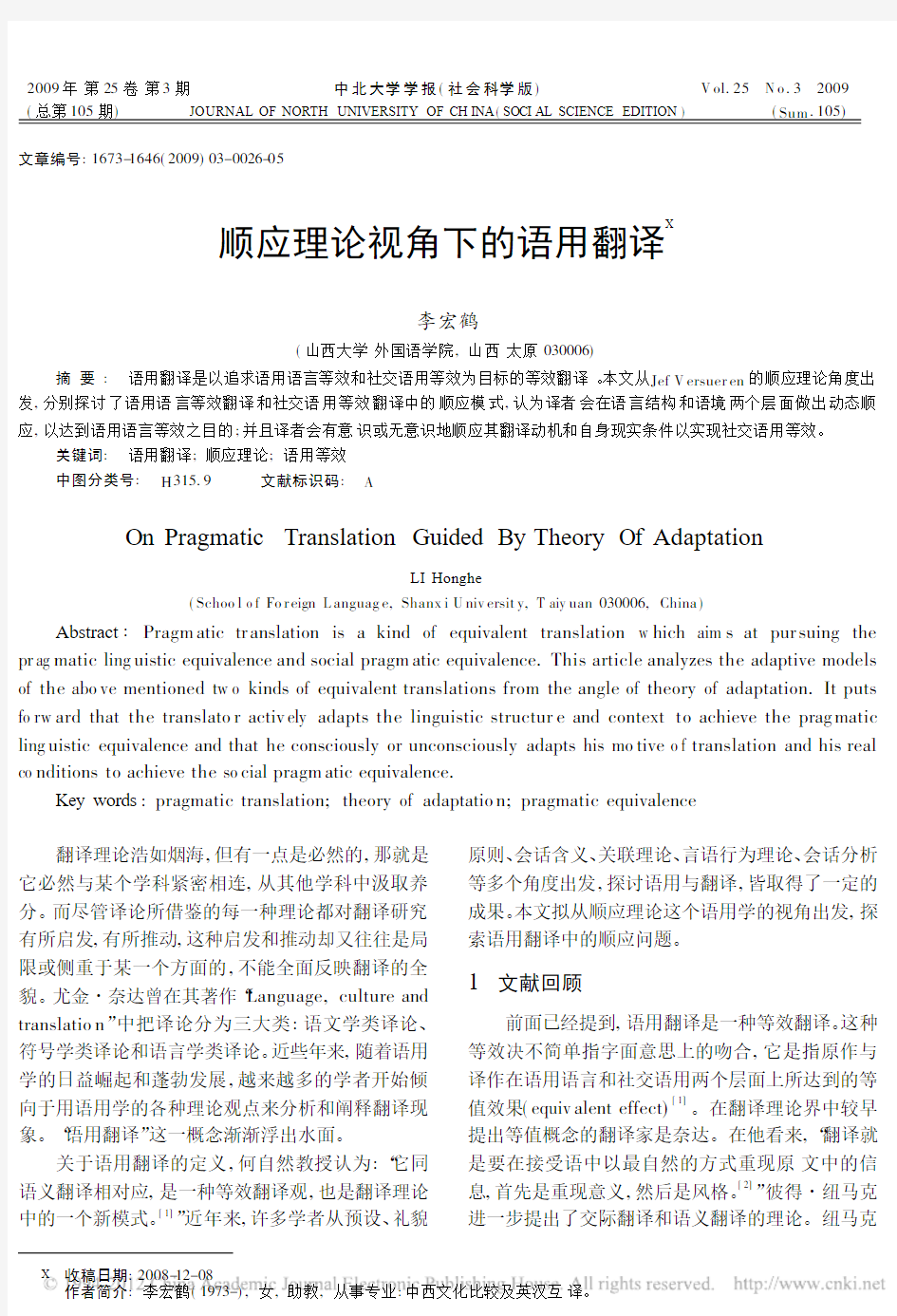

20世纪80年代以来,D.Sperber 和D.Wilson 提出了关联理论。从此,关联理论成为了指导语用翻译的新理论。关联理论把语言交际看作是一个明示——推理过程。从语用学的角度来看,翻译也是一种交际行为,因而也可以被看作是一种明示——推理性质的交际行为。但由于翻译过程中涉及三个交际者:原作者、译者和译文读者,翻译行为可以被理解为包含两个明示——推理过程,如图1

所示。

图1 翻译行为的两个明示——推理过程[5]

在第一个明示——推理过程中,译者是交际活

动中的听话者。原文作者通过原作向译者明示其交际意图,而译者则根据原文的语境、语言以及关联原则对原作者的交际意图进行推理,通过推理寻找最佳关联。在第二个明示——推理过程中,译者作为说话人/交际者,他根据自己在第一次交际过程中推理出的对原作者交际意图的理解,以及译入语言环境和他对译文读者期待的估计向译文读者明示,而译文读者作为听话人要做出相应的推理。这充分说明,翻译活动是一种三元关系[1]193,“是原作者、译者和译文读者这三个交际者之间通过原作和译作之间进行的交流活动。[5]

”。由此模式可以看到译者作为翻译活动的主体之一,是连接其他两个主体的中介,并肩负着保证和促进其他两个主体之间交际成功的任务。为了使交际成功,“译者可以采用各种翻译策略(包括直译、意译、音译、替换等)以帮助译文读者找到原文与译文语境之间的最佳关联,达到最佳交际

效果。[5]

”。可以看出,这种最佳交际效果就是语用翻

译所追求的语用等效。

此外,Leo Hickey 汇编的《语用学与翻译》论文

集中,从言语行为、合作原则、礼貌原则、预设等多个侧面探讨了语用因素对翻译者和翻译的实际运作的不同程度的制约和影响。他认为“翻译就是获得译文与原文之间的‘语用对等’,从而在最大限度上使

译文读者获得与原文读者同等的理解和感受。”毫无疑问,Leo 的翻译观就是语用翻译的翻译观。从前面的论述中可以看出,“等效翻译”在翻译界中已为越来越多的学者所推崇。而等效翻译正是语用翻译的核心。下面,笔者将从一个新的理论视角——顺应理论出发,来探讨语用翻译中的顺应现象。

2 语用翻译中的顺应模式

2.1 顺应理论简介

顺应理论是国际语用学会秘书长Jef Ver-schuer en 在20世纪80年代开始酝酿,于1999年出版的《语用学的理解》一书中提出的理论,它是理解和诠释语用学的一种全新模式。

Jef Ver schueren 认为语言使用的过程,就是语言选择的过程。语言使用者在使用语言过程中,之所以能有意识或无意识地出于语言内部或是外部的原因,不断做出种种恰当的选择,是由于语言的三种特性:变异性、商讨性和顺应性导致的。“这三个特征是人类自然语言的基本属性,它们使人类能动态地使

用语言。[6]

”。所谓变异性,即可选择性,是指人类语

言具有一系列可供选择的可能性;商讨性指语言选择不是一个机械的过程,而是在高度灵活的语用原则和语用策略的基础上做出的选择;顺应性则是指语言使用者从一系列可选项中,通过商讨的方法做出选择,从而尽可能地满足交际的需要。上述三个特征互相联系不可分割。其中,变异性和商讨性是语言顺应性的前提。人类语言的这三个共同特性为翻译者创造完美的译文提供了广阔的运作空间。

根据顺应理论,描述和解释语言的使用要从4个方面来进行,即语境关系的顺应、语言结构的顺应、顺应的动态性和顺应过程的意识程度。其中,前两者规定了顺应的范围。语境关系的顺应是言语交际中的非语言因素,它不是静态的,而是由语境因素和其他客观存在的事物动态生成的,它会顺着交际过程的发展而不断变化。语言结构顺应是言语交际中的语言因素,总的来说包括四个方面的选择:语言、语码和语体的选择,话语构建成分的选择、话语和语段的选择,以及话语构建原则的选择。而顺应的动态性正是指语言选择过程中语境和语言结构之间所作的动态顺应。在这一动态顺应过程中,人们对意

27

(总第105期)顺应理论视角下的语用翻译(李宏鹤)

义做出不同顺应的意识程度不同,从而影响着语境和语言结构间关系的变化。

顺应理论视角下的翻译观,是一个动态的翻译观。其前提是把翻译过程视作一个动态的交际过程。在此交际过程中,译者在充分理解原作的含义和语境的基础上,为达到语用等效的目的而不断做出种种动态的顺应。下面笔者具体探讨语用翻译中的顺应模式。

2.2 语用翻译中的顺应模式

语用翻译追求的是等效翻译,具体来说就是通过两种语言的对比,期望分别达到语用语言等效和社交语用等效的目的。所谓语用语言等效翻译是指在词汇、语法、语义等不同的语言学层次上,不拘泥于原文的形式,采用最贴近最自然的对等语言准确表达原著的内容,以求等效。所谓社交语用的等效翻译是指为跨语言、跨文化的双语交际服务的等效翻译,这一层次上的等效较难实现,它要求译者从社会、文化、交际的角度去考察语言的使用[1]。我们将分别从这两种等效翻译角度出发,看看译者作为翻译这个交际活动的中心,为了追求其中某一种语用等效要做出怎样的动态顺应。

2.2.1 语用语言等效翻译中的顺应模式

何自然教授认为,要达到翻译中的语用语言等效,必须注意原著中的“语用用意”(pragm atic fo rce),即原文中明示的和暗含的真实意思,而绝不仅仅是字面意思。然后选择恰当的译文语言形式把它表达出来。笔者认为,为达到这样一种语言等效,译者须从两方面进行动态顺应。

1)顺应语境

翻译活动既然是一次交际活动,就必然有其特定的语境。根据语用学的观点,不同的语境下生成的语言会具有不同的语用意义。为正确把握和传达原文的语用含义,译者必须了解原文特定的语境,在顺应语境的前提下,对原文语用含义做出正确的理解和判断,这样才会避免误解和误译。

Jef Verschueren把语境分为两类:语言语境和交际语境。语言语境就是我们通常说的上下文,它主要包括三个方面的内容:1篇内衔接,o篇际制约,?线形序列。顺应语言语境对正确理解话语含义的作用是显而易见的。因为脱离了特定的上下文,话语的意思将可能是含糊的,无法确定的。而且在翻译实践中,某个词有时会产生某种特殊的、超常规的含义,而产生这种特别字义的土壤就是那种特定的上下文。在这种情况下,如果脱离语言环境,就不可能理解话语的真正含义。

Ex:Quite Frankly,I’m a m aterialist.I’ve g ot a goo d-pay ing jo b and I w ant to keep it.I’ve bought a hom e near W estlake,and me and m y w ife w ant to enjoy the com for ts of life I had a hard time w hen I w as a kid and I don’t want to go through all that ag ain.

译文:老实说,我是个讲究实际的人。我有一个收入不错的工作。我在西湖买了一套房子,我和我的老伴要享受享受了。我年轻是很苦,我不想再过那种日子了。

“m aterialist”这个词通常被译作“唯物主义者”,但在上文这种语境中,显然不能用这个译法。原文中语境显示这个词与哲学上的“唯物主义者”没有关联,所以在这种情况下,译者应选择顺应原文语境的词“讲究实际的人”来翻译。

第二种语境是交际语境。Jef Verscheren把它进一步分为三类:心理世界、物质世界和社交世界。笔者认为,在翻译这种特殊的交际活动中,译者主要顺应的交际语境是某种特定的文化语境。严绍汤

玉曾给文化语境下过一个精确的定义:“‘文化语境’指的是在特定的时空中,由特定的文化积累与文化现状构成的‘文化场’。这一范畴应当具有两个层面的内容。其第一层面的意义,指的是与文学文本相关联的特定的文化形态,包括生存状态、生活习惯、心理形态、伦理价值等组合成的特定的‘文化氛围’;其第二层的意义,指的是文学文本的创作者在这一特定的文化场中的生存方式、生存取向、认知能力、认识途径与认识心理,以及因此而达到的认知程度。此即是文学的创作者们的‘认知形态’。事实上各类文学文本都是在这样的‘文化语境’中生成的”。这个定义明确地告诉我们,翻译作为一种跨文化交际活动,对原文本所赖以生成的“文化语境”是万不能够忽视的。否则便可能造成理解上的误区,无法使译文在真正意义上达到与原文的等效。

如:李茂叫春桃到屋里,劝她归给向高。他说男人底心她不知道,谁也不愿意当王八;占人妻子,也不是好的名誉。他从腰间拿出一张已经变成暗褐色的红纸贴,交给春桃说:“这是咱们底龙凤帖,那晚上逃出来的时候,我从神龛上取下来,揣在怀里。现在你可以拿去,就算咱们不是两口子。”(许地山:《春桃》)

译文:LiM ao called chuntao into the house, he urg ed her to becom e xiangg ao’s w ife officially,

28中北大学学报(社会科学版)2009年第3期

he said she didn’t understand a man’s psy cholog y. No o ne w anted to be a co ckold;nor did anyone w ant to becom e know n as a w ife-stealer.T aking out a red card w hich w as alr eady turning bro w n, he handed it to chuntao.

“T his is o ur marriag e certificate.That night w e fled,I took if fro m the shr ine and put it in my shirt.I’m g iving it back to you,so now w e can be co nsidered no longer married.”(Tr.by Sidney shapiro)[7]

这个例子中,原文的“王八”和“龙凤帖”都是汉文化特有的称谓。译者如果不能正确理解他们在特定的文化语境中的确切含义,直译过去,必然导致误译。因此,译者在这里很好地顺应了特定的汉文化语境,将其用归化的译法分别译为“cuckold”和“m arriage cer tificate”,这样目的语读者一看便可明白,也同时获得了相同的语用感受。

2)顺应语言结构

在顺应了语境,从而正确领悟了原文内涵的基础上,译者还必须顺应特定的语言结构,即在语言层面上做出顺应,选择恰当的、能充分表达原语明示和隐含两种意义的表达方式进行翻译创作。为达到这一目的,译者可以采取多种灵活的翻译技巧(如直译、意译、分译、合译等等)来达到原语与译入语的语用对等。Jef Ver schueren的顺应理论认为,语言结构的顺应包括多方面对语言做出选择:选择语言、语码、语体,选择话语的构建成分,选择不同类型的话语和语段,以及选择话语的构建原则。总之,顺应语言结构从而准确、生动地表达译文是一件庞杂而细致的工作,选择不当,就会直接影响读者获得与原文读者相同的语用感受。

Ex:And I do not mistr ust the future;I do no t fear w hat is ahead.For our problem s are larg e, but our hear t is larger.Our challengers are g reat, but our will is g reater.And if our flaws are endless,Gods lo ve is truly boundless.

直译:而我不是不相信未来;我不害怕即将来临的事情。因为我们的问题是大的,但是我们的心更大。我们的挑战是大的,但是外内我们的决心更大。如果我们的缺点是没完没了的,上帝的爱是真正的无穷无尽的。

意译:我并非不信任未来;我并不害怕我们面临的问题。我们的问题很多,但我们的心胸更宽广。我们面临的挑战很严峻,但是我们的决心更大。如果说我们的弊病层出不穷的话,那么上帝的爱更是真正的广袤无边[8]。

译文一看起来很忠于原文。但事实上,译者并没有仔细品味原文语言的意义,因此没有找出真正与之对应的语言成分。译文二采用意译法,贴切地传达了原文的语用含义因而优于译文一。当然,顺应原文语言结构并不一定总是意译。请看下面这个例子: Ex:T he mantle o f y our high o ffice has been placed o n y our shoulder at a time w hen the w orld at large and this Organizatio n are go ing thro ug h an ex ceptionally critical phase.

直译(按原句型):正当全世界和本组织处于一个异常危急的时期中,这个崇高职务的重担落到了你的肩上。

意译(改动句型):整个世界和本组织正经历着一个异常危急的时期。在这样的一个时期中,这个崇高的职务的重担落到了你的肩上[8]。

以上两种译文都无可厚非。但是译文一由于保留了原文的句型结构,从而也保留了原文上下句间表现出的那种鲜明对比,就取得了更好的语用对等效果。

2.2.2 社交语用等效翻译中的顺应模式

翻译作为一种交际活动,也必然有其特定的交际目的。译者要想使译作取得社交语用等效从而顺利实现其预期交际目的,就一定要从社会文化交际的角度考察语言,并做出某种动态的顺应。“他必须具备跨语言、跨文化交际的知识。要达到等效,译者要对源发语和目的语有较深的造诣,对这两种不同语言的社会、文化背景有一个正确的了解,还要考虑照顾译文的读者对象。[1]”因此,社交语用等效这一社会文化层次上的等效比较难实现。笔者认为,译者会有意识或无意识地从以下两个方面做出顺应。

1)顺应译者的翻译动机

前面已经提到,译者在翻译过程中,必然有一定的交际目的。这个交际目的可以理解为译者的翻译动机,即译者在翻译时,必然要对读者的兴趣取向、文化背景、思维习惯、语言接受能力等做出评估,从而决定自己的翻译目的,并做出相应的顺应。明确目的后,译者会采取与动机相宜的翻译策略和翻译技巧,以取得等值的社交语用效果。比如,译者的主要目的是让译文读者轻松地领略原著的意思。那么,译文就要从顺从译文读者文化、思维习惯的角度出发,尽量采用一些变洋为土,易为目的语读者所接受和喜闻乐见的语言形式,而不必完全拘泥于原文。

29

(总第105期)顺应理论视角下的语用翻译(李宏鹤)

如:姨奶奶犯不着来骂我,我又不是姨奶奶家买的。“梅香拜把子——都是奴几”罢咧!这是何苦来呢?(曹雪芹《红楼梦》60回)

译文:You’re no call to sw ear at me,m adam, you didn’t buy me.We’re all bir ds of a feather——all slav es here.Why go fo r m e?

原文中的“梅香拜把子——都是奴几”是典型的汉语歇后语,包含很丰富的文化内涵。“梅香”是旧时婢女常用的名字,后来用以指代婢女。“拜把子”就是结为兄弟、姐妹之意。在封建社会里,等级森严,奴婢只能与奴婢结拜姐妹。在此,译者显然是主要考虑到了译文读者的文化背景和心理,因而巧妙地撇开原文,改换形象,套用了一个英文读者都十分熟悉的俗语:“We’re all birds of a feather”,以便于目的语读者充分理解和接受。相反,如果译者的目的在于强调原文的精髓,希望传达给疑问读者尽可能真实的语言风貌,以使其充分领会异国风土人情,增长见识。那么,译者为了顺应这样的翻译动机,就会更多地采取直译、音译、西译这样的技巧,尽量再现原著的风格与文化背景。比方说“All roads lo ad to Ro me”这个习语长期以来被译作“条条大路通罗马”,但这并不是汉语中原有的表达方式。

2)顺应译者的现实条件

译者的现实条件包括许多方面:文化背景、知识结构、语言偏好、意识倾向、审美、认知能力等等。这些现实条件会在无形中影响译者对原著的理解、判断、阐释和采取的翻译策略,甚至也直接体现在译文的谴词造句,即语言层面上的艺术再创造方面。译者在翻译过程中不断顺应自身的现实条件,发挥其主观能动性进行创造,多数情况下是无意识的行为。也就是说,译者在潜移默化中顺应了其个人的现实条件。这种种顺应会综合起来在一定程度上影响译文整体效果,从而影响交际效果。比方说,每个人都会有自己比较偏爱的语言表达方式,在翻译创作时用这样的方式表达会更得心应手,因而使用频率也会高些。著名翻译家王佐良先生文言文功底非常深厚,他本人对古文的兴趣也相当浓厚,在其译作中,就常常可以见到这种发挥其自身的语言优势的精彩的译文。特别是那篇脍炙人口的“论读书”,相信给许多中文读者都留下了深刻的印象。

“翻译告诉我们更多的是译者的情况,而不是所译作品的情况。[9]”译者对其自身现实条件的顺应会贯穿于翻译活动的全过程,并在许多时候或多或少地影响译文,从而最终影响社交语用等效的实现程度。

3 结 语

顺应理论认为“语言使用的选择的过程,是语境与语言结构相互顺应的动态过程。动态性与时间、语境和语言结构密切相关。”本文从顺应理论的角度出发,阐释了语用翻译中的顺应模式必须强调的一点是,语用翻译中的顺应是动态的顺应,它们彼此相互作用,共同影响着译者的翻译行为。

以顺应理论为指导,研究翻译问题至今还是一个比较新的课题,笔者提出的语用翻译中的顺应模式,也只是一种尝试,还不够成熟。至于顺应理论对译者翻译行为的影响究竟有多大?译者在动态的翻译交际活动中,究竟做出了哪些顺应?这些顺应对译者的影响程度有何差别?这些问题也并没有一种定性的说法,还都有待于我们作进一步的探索和研究。

参考文献

[1]何自然.语用学与英语学习[M].上海:上海外语教育出

版社,1997.

[2]叶子南.高级英语翻译理论与实践[M].北京:清华大

学出版社,2001.

[3]N ew mar k,P eter.Appro aches to T r anslat ion[M].O x f-

o rd:Per gmo n P ress,1980.

[4]叶子南.高级英语翻译理论与实践[M].北京:清华大学

出版社,2001.

[5]张新红,何自然.语用翻译:语用学理论在翻译中的应用

[J].现代外语,2001(3):285-293.

[6]于国栋.语码转换的语用学研究[J].外国语,2000(6):

22-27.

[7]陈淑萍.语用等效与归化翻译策略[J].中国翻译,2003

(5):43-45.

[8]冯庆华.实用翻译教程[M].上海:上海外语教育出版

社,2002.

[9]赫曼斯,西奥.翻译的再现[G]∥谢天振.翻译的理论构

建与文化透视.上海:上海外语教育出版社,2000.

30中北大学学报(社会科学版)2009年第3期

顺应论与翻译研究_贺华丽

摘 要:本文从Verschueren的语用顺应理论出发重新审视翻译过程,认为只有从语境关系、结构客体等诸方面 对源语和目标语做出动态顺应才能达到语用等值的翻译目标。语言顺应论作为Verschueren语用综观说的核心内容,将对翻译学的理论革新产生巨大的影响。关键词:顺应论;语用翻译;语言选择中图分类号:H315.9 文献标识码:A 文章编号:1007-3558(2006)03-0105-04 收稿日期:2006-04-28 作者简介:贺华丽(1980—),女,汉族,湖北当阳人,中南民族大学外国语学院硕士研究生,主要研究方向为应用语言学。 1引言 翻译是一种非常复杂的语际活动。翻译离不开 语言的转换,但远比单纯的语言转换要复杂。综观译界对翻译的研究,我们可以看出翻译理论的建立和发展都以其他学科的理论为指导,从其他学科中汲取养分。但由于翻译这一现象本身的复杂性?翻译研究对象的多样性以及现有翻译理论来源的差异性,翻译研究至今还没有形成一个统一的学科。这种现象说明人们对翻译现象的认识还不够全面,还有待深化,需要继续从其他学科中汲取养分。就现有译论而言,Nida(1993:157)比较系统地区分了三类为翻译提供理论养分的学科,但他忽略了语用学理论对翻译研究的启示。事实上,语用学的很多研究领域,如预设、会话含义、关联理论、语篇结构、言语行为理论等都可为翻译研究提供科学的微观的语用分析方法。(张新红,何自然,2001)翻译创作中,译者和翻译的实际运作均不同程度地受到诸多语用因素的影响。然而传统的语用学研究多从不同的侧面研究言语的运用,其分析单元间缺乏有机联系,不能充分有效地解释语用学的全貌,而只能或多或少地解释翻译的某一个侧面,难以为翻译研究提供一个统一连贯的理论框架。(宋志平,2004:19-20)Jef Verschueren在其新著UnderstandingPragmatics一 书中全面阐述了顺应性理论(theoryofadaptation), 提出了使用语言就是进行语言选择的观点,为翻译 学的理论来源注入了新的活力。本文拟就其对翻译研究的理论解释作一探讨。 2顺应理论概述 1987年,国际语用学会秘书长JefVerschueren 对语用学构建的整体理论提出了新的思路,否定了长期以来语用学被认为是和语言学、形态学、句法学和语义学相并行的学科的观点,提出了语用综观论,声称:迄今为止,一切可以贴上语用学标签的东西和按宽泛定义衡量适合于这一标签的东西都能在这个新建的框架内得到描写(转引自钱冠连,1991)。Jef Verschueren在他的PragmaticsAsaTheoryof LinguisticAdaptation一书中指出,语言适应即指语 言适应环境,或者环境适应语言,或者两者同时相互适应。恰当的、成功的交流既是适应的过程,又是适应的结果。言语交流实际上就是在不断地适应(Jef Verschueren,1987)。语言顺应理论是语用综观说的 核心内容。顺应论从认知、社会和文化的综合功能视角对综观语用现象及其运用的行为方式进行描述和阐释,认为使用语言的过程就是在不同意识程度下为适应交际需要而进行语言选择的过程。而语言的使用,说到底就是“一个不断选择语言的过程,不管这种选择是有意识的还是无意识的,也不管它是出于语言内部还是语言外部的原因”(JefVerschueren, 1999:55-56)。语言的使用者之所以能够在语言的 使用过程中做出种种恰当的选择,是因为人类语言 江西科技师范学院学报 JournalofJiangxiScience&TechnologyNormalUniversity 2006年6月第3期 Jun.,2006No.3 顺应论与翻译研究 贺华丽 (中南民族大学,湖北 武汉430074)

顺应理论视角下的语用翻译

2009年第25卷第3期中北大学学报(社会科学版)V o l.25 N o.3 2009 (总第105期)JOURNAL OF NORTH UN IVERSIT Y OF CH INA(S OC I AL SC IENCE ED ITI ON)(Sum.105) 文章编号:167321646(2009)0320026205 顺应理论视角下的语用翻译Ξ 李宏鹤 (山西大学外国语学院,山西太原030006) 摘 要: 语用翻译是以追求语用语言等效和社交语用等效为目标的等效翻译。本文从Jef V ersueren的顺应理论角度出发,分别探讨了语用语言等效翻译和社交语用等效翻译中的顺应模式,认为译者会在语言结构和语境两个层面做出动态顺应,以达到语用语言等效之目的;并且译者会有意识或无意识地顺应其翻译动机和自身现实条件以实现社交语用等效。 关键词: 语用翻译;顺应理论;语用等效 中图分类号: H315.9 文献标识码: A O n P ra gm a tic T ra ns la tion G uide d B y The o ry O f A da p ta tion L I Honghe ;Schoo l of Fo reign L anguageΚShanxi U niversityΚT aiyuan030006ΚCh inaΓAbstractΠP ragm atic tran slati on is a k ind of equ ivalen t tran slati on w h ich ai m s at pu rsu ing the p ragm atic lingu istic equ ivalence and social p ragm atic equ ivalence.T h is article analyzes the adap tive m odels of the above m en ti oned tw o k inds of equ ivalen t tran slati on s from the angle of theo ry of adap tati on.It p u ts fo r w ard that the tran slato r actively adap ts the lingu istic structu re and con tex t to ach ieve the p ragm atic lingu istic equ ivalence and that he con sci ou sly o r uncon sci ou sly adap ts h is m o tive of tran slati on and h is real conditi on s to ach ieve the social p ragm atic equ ivalence. Key wordsΠp ragm atic tran slati onΜtheo ry of adap tati onΜp ragm atic equ ivalence 翻译理论浩如烟海,但有一点是必然的,那就是它必然与某个学科紧密相连,从其他学科中汲取养分。而尽管译论所借鉴的每一种理论都对翻译研究有所启发,有所推动,这种启发和推动却又往往是局限或侧重于某一个方面的,不能全面反映翻译的全貌。尤金?奈达曾在其著作“L anguage,cu ltu re and tran slati on”中把译论分为三大类:语文学类译论、符号学类译论和语言学类译论。近些年来,随着语用学的日益崛起和蓬勃发展,越来越多的学者开始倾向于用语用学的各种理论观点来分析和阐释翻译现象。“语用翻译”这一概念渐渐浮出水面。 关于语用翻译的定义,何自然教授认为:“它同语义翻译相对应,是一种等效翻译观,也是翻译理论中的一个新模式。[1]”近年来,许多学者从预设、礼貌原则、会话含义、关联理论、言语行为理论、会话分析等多个角度出发,探讨语用与翻译,皆取得了一定的成果。本文拟从顺应理论这个语用学的视角出发,探索语用翻译中的顺应问题。 1 文献回顾 前面已经提到,语用翻译是一种等效翻译。这种等效决不简单指字面意思上的吻合,它是指原作与译作在语用语言和社交语用两个层面上所达到的等值效果(equ ivalen t effect)[1]。在翻译理论界中较早提出等值概念的翻译家是奈达。在他看来,“翻译就是要在接受语中以最自然的方式重现原文中的信息,首先是重现意义,然后是风格。[2]”彼得?纽马克进一步提出了交际翻译和语义翻译的理论。纽马克 Ξ收稿日期:2008212208 作者简介:李宏鹤(19732),女,助教,从事专业:中西文化比较及英汉互译。

相关翻译理论和翻译技巧

第三章:相关翻译理论和翻译技巧 3.1 相关翻译理论 3.1.1翻译转换理论 翻译转换(translation shift)是翻译中的普遍现象,指的是原文译为目的语时发生的语言变化。“翻译转换”作为术语最早出现在英国学者卡特福德(Catford)的《翻译的语言学理论》中,他认为翻译转换是“偏离形式对等的等值翻译”,并将将翻译定义为:“一种语言(SL) 中的语篇材料被另一种语言( TL) 中等值的语篇材料所取代。”卡特福德的翻译转换理论是建立在弗斯和韩礼德的语言学模式之上,并借用了韩礼德的系统语法及其对语言“层次”的分类来说明翻译转换现象。卡特福德的转换理论主要使用了语法和词汇两个层次,单位、结构、类别和系统四个语法范畴。 卡特福德认为,语言是交际性的,在上下文中发挥功能,而且这些功能的发挥通过不同的语言层次( 如语音、词形、语法及词汇) 和级阶( 句子、分句、片语、词及词素等)。在对“形式对应”( formal correspondence) 和“文本等值”( textual equivalence) 做了区分后,卡特福德认为,既然这两个概念有很大差异,进行翻译转换就是必然的了,翻译转换因而在从源语到目标语的过程中背离了形式对应。卡特福德进而提出两种转换: 层次转( level shifts) 和范畴转换( category shifts)。卡特福德翻译转换理论对汉英翻译有很强的指导意义。 1.层次转换 所谓层次转换是指处于一种语言层次上的原语单位,具有处于不同语言层次上的译语翻译等值成分。卡特福德的层次转换包括语音、词形、语法和词汇四个层面,但他认为翻译中惟一可能发生的层次转换就是语法和词汇之间的转移。也就是说,一种语言的语法项在翻译时可以转换成另一种语言的词汇项,反之亦然。例如,汉语中的“着”、“了”、“过”等词汇都可以用来英语中的“现在完成时( has/ have done)”和“过去完成时( had done)”这两种时态表达。 例1.两个表面之间进行摩擦后,摩擦表面的材料温度会升高。 [译文] Any friction between two surfaces will result in a temperature rise of the material. 例2.假使生产过程没有实现自动化的话,生产率就不会这样大幅度的增长。 [译文] Had the production process not been made an automatic one,the productivity would not have increased so greatly. 例1原文中事件发生的先后关系是通过词汇形式“后”来表述,而在译文使用一般将来时来描述这一时间范畴,这样从词汇到语法的转换完整地表达了原文要传达的时间概念和语义逻辑关系。例2原文用“假使没有……就不会”的词汇形式表达假设发生的某种情况及其相应的后果,可是在英译时,这个语义是没有办法用词汇形式表达,只能考虑层次转换,求助于英语语法中虚拟语气表达形式。 2.范畴转换 范畴转换是指翻译过程中形式的脱离,是在不同级阶( 句子、分句、片语、词及词素等)之间自由的转换。范畴转换可以细分为四类转换: 即结构转换、类别转换、单位转换和系统

翻译批评的现状与发展

翻译批评的现状,问题与发展 翻译学和其他人文社会学科一样,其独立的学科身份不仅取决于理论体系与制度体系建构,更取决于其独特的社会功能的实现。作为翻译学的重要组成部分,翻译批评通过检视翻译产品、监督译事、匡谬正误、褒优贬劣,起到规范翻译行为、扩大译作影响、促进翻译事业繁荣、保障翻译行业健康发展、推动翻译理论建设的作用,从而保证翻译的社会文化交流功能得以有效的发挥。 近二三十年来,我国的翻译批评得到了新的发展。首先,翻译批评的对象日渐丰富,从翻译文本、到翻译管理、到翻译理论,从政治文献和文学翻译,到经贸、科技、外宣与影视作品的翻译,翻译批评的范围不断扩大。其次,翻译批评的方法与渠道日趋多元,从基于批评者的个人经验和情感倾向,评点单一译本优劣与得失,到以语料库等可量化、可再验性的译文质量评估方法来对比考察原作与译作的风格,从印刷文本和报刊杂志的翻译批评,到网络环境下多媒体渠道展开的翻译批评等。另外,翻译批评的理论化程度得到了提高,批评者越来越多地借鉴其它相关学科的理论工具,发展出专门的翻译批评理论。人们在运用新的方法开展批评时,会有意识地对原有的翻译观念进行调整,从而在一定程度上修正了翻译理论中关于翻译的定义,发展了翻译学的理论体系。 然而,翻译批评在取得发展的同时也面临着困境与问题,主要为批评精神的缺失和批评理论与实践脱节两个方面。 首先,翻译批评有着过于功利的表现,一些翻译批评者“与人为善”,抛弃了批评的真正价值——批评本身,庸俗化的赞誉不绝,“剜烂苹果”式的批判鲜见,即使采用某种理论为分析工具,也预设了结果,为了“颂扬”而“批评”。其次,在世俗化和商业化的冲击之下,翻译批评者对版权盲目引进、畅销书汉译“大干快上”、非主流国家文学作品汉译无人问津等现象普遍,对于译风浮躁、译书质量粗糙等问题,一些专业期刊从未有过任何反应。另外,一些翻译批评者缺少严谨理性的学理分析,罔顾译者的翻译目的、目标读者的反应和译作产生的社会效果,以偏概全,将客观的批评变成私愤的宣泄,而一些“著名”的译者只愿意听赞歌, 对批评意见则无法接受。这些都从某个侧面反映出当今翻译批评精神的退化。随着西方翻译理论的不断引入,我国翻译批评实践获得了丰富的理论工具,理论的批评化和批评的理论化增强了批评者的理论意识。当今学术型的翻翻译批评的现状、问题与发展 蓝红军广东外语外贸大学/ 广东外语艺术职业学院译批评大多建立在某种翻译理论的基础之上,但大多数理论都有一个逻辑起点深圳翻译公司源文本、读者、译者、语言或文化,因而翻译批评容易忽视其他因素的影响而失之偏颇。许多采用某种理论的翻译批评关注的是理论本身,而并非指向译者的翻译实践活动;或者为增强批评的“学术性”而戴上某个“时髦”理论的帽子,走的却是主观优劣判断的老套路。还有一些批评者具有很强的主体建构的倾向性,表现出对理论的反感和对自我经验的强调,因而经常从“批评”移情到“创作”或“翻译”中,而使自己丧失了“批评者”的资格。因而,未来的翻译批评需要加强理论与实践的结合,更好地发挥理论在翻译批评中的认识、预测、解释、批判等功能。 当今,翻译批评的形态已不再单一,从文学鉴赏性的翻译审美批评,到以文本为导向的译语要素批评,从重视翻译过程的译者心理批评到转向译作功能的社会文化批评。翻译批评需要知性的同时,更要突破感觉,注重理性;既要尊重价值尺度,又要追求事实判断。尽管目前我国翻译批评有着科学化的趋势,但其人文主义特色依旧浓重,基于语料库数据的描写性批评实践虽有尝试,但还十分少见,文本取样量化、模型构建、历史个案研究、读者反应调查等实证性方法在翻译批评实践中还需进一步加强。 此外,未来我们应更加重视对于网络翻译批评的研究。随着网络技术和设备的普及,网络翻译和网络翻译批评已不再新奇。当前,网络翻译批评以跟帖、点击率、专家榜单、微博、个人博客等形式存在,为批评专家和普通译文读者提供了一个共同发表译文批评意见的平

浅谈美学视角下文学作品的翻译

浅谈美学视角下文学作品的翻译 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 文学翻译作为翻译研究的重中之重,在国内外星罗棋布的翻译研究中,大部分成果是关于文学翻译从而开展的。在翻译美学理论的结构中,翻译者的审美具有举足轻重的作用,译者的审美活动对译作的质量起着决定性作用,同时也影响着读者对作品的评价。译者在尊重原作的基础上,为了达成翻译目的,在翻译过程中会表现出其主观能动性,包括文化意识、人文品格以及对审美的创造性。美学注重的是读者的主体性与创造性,体现出了读者的重要性。在某种意义上说,文学作品就是为读者而创作的,而“真正”的读者是美学意义上的读者,此类读者在本质上影响了作品的存在,因为每部作品的艺术生命,在一定程度上都是由读者的接受来决定其长短。文学翻译作为翻译研究的组成部分,至关重要,国内外的翻译理论与实践都从不同的角度去探讨怎样成功、完美的做好文学翻译。 在文学翻译中,美学视角逐渐得到了关注,改变了传统的翻译观,翻译美学也因此为翻译研究拓展了

全新的理论视角与研究方法。在文学翻译领域中,波及到的美学问题不能用一个统一的标准来对待,因为其包括了多种体裁的文学作品翻译,比如:论述文、叙述文等,不同的体裁都有着各自的特点,从而决定了在对其翻译的时候需要考虑到不同的侧重点和策略,波及到的美学问题也完全一样。本文主要从美学的视域下对文学作品中的诗歌与散文这两种文体的翻译进行探讨,比较和分析文学翻译的原则、标准及对其制约影响的因素,为促进美学视角下的文学翻译提供参照。 一、诗歌翻译的美学问题 诗歌是有节奏、有韵律,并且是最古老、最基本的文学形式,其以抒发情怀的方式,高度凝练,具有丰富的感情色彩,可称之为是文学的灵魂,在文学上具有崇高的地位。虽然诗歌的语言简洁,但并涵盖了丰富的喻意。中国诗歌的最大特点就是在读者品读之后,意境依然存在且深远,其音韵、意境、风格和情感等诸多方面的完美融合才构成一部统一的古诗,只有掌握这几个方面的因素,才能成功的翻译中国的诗歌。要翻译出一部好的译作,就需要让这部作品不但有表现形式,还要具有精神气韵,保持原文的音形意这三个方面的美。

《翻译理论与技巧》练习题库

华中师范大学网络学院 《翻译理论与技巧》练习测试题 一.在下列句中空白处填上合适的词语。每空1分。共10分。 1.翻译是跨(语言)、跨(文化)、跨(社会)的交际活动。 2.篇章的粘连分(语义)粘连和(结构)粘连两大类,粘连的目的是实现篇章的(连贯)。 3.社会符号学的翻译标准是(语意)相符、(功能)相似。 4.格赖斯的(合作)原则和利奇的(礼貌)原则是促使语言交际成功的语用原则。 5. 社会符号学翻译法以韩礼德所述的语言的社会符号性为根据,以符号学的意 义观为核心。语言符号具备三种意义,它们是(言内)意义、(指称)意义和(语用)意义。 6. 语言对比是研究语言在(使用)中产生的意义。 7. 泰特勒在《翻译的原则》一书中提出了著名德三原则: A.译文应完整地再现原文的(思想内容)。 B.译文的(风格)(笔调)应与原文的性质相同。 C.译文应像原文一样(流畅自然)。 8. 汉语语法呈(隐含)性,英语语法呈(外显)性。 9. 严复的三字翻译标准是_信____、____达_、__雅__。 10. 鲁迅认为翻译标准可以用____忠实____和____通顺____这四个字来表示。11.翻译的过程是__理解____、____表达___和____校核____。 12.英语翻译成汉语时,英语称之为_译出语(原文)____,汉语称之为译入语(译文)__。 13.翻译按其工作方式来分,有___口译___ ____笔译____ ___机器翻译_______三种。 14.许渊冲提倡文学翻译要做到___意美__、_______音美______和__形美___。15.在译文语言条件许可时,在译文中既保持原文的内容,有保持原文的形式—特别是保持原文的比喻、形象和民族地方色彩等,这种译法叫做直译 __。 16.把原文中两个或两个以上的简单句译成一个单句是__合句___法。 17.翻译按其处理方式来分,有__全译_、_摘译__和__编译_。 18.翻译是“从语义到文体在译入语中用最(切近)而又最(自然)的对等语再现原语的(信息)。” 19.从翻译的手段来看,翻译可分为(口译)、(笔译)和(机器翻译)。 20.鲁迅先生认为:“凡是翻译,必须兼顾两面,一当然力求其(易解),一则保存着原作的(丰姿)。” 21.由于文化上的差异,英译汉时有时直译原文就会使译入语读者感到费解,甚至误解。这时,就有必要借用汉语中意义相同或相近、且具有自己文化 色彩的表达法对原文加以(归化)。 22.傅雷先生认为:“以效果而论,翻译应当像临画一样,所求的不在(形似)而在(神似)。

生态翻译视角下的辜鸿铭

生态翻译视角下的辜鸿铭《论语》英译研究 I believe that smartand intellectual western readers and scholars can think about Chinese and Chinese cultur e from a brand-new perspective, get rid of prejudice and have a more positive attitude towards and Chinese tradition al culture and China.” That means Ku Hungming hopes to change the western attitude towards China and give up t he the violence of imperialist. Translation purpose is of vital importance in the process of a text, and we can know Ku’s English version tra nslation of Lun Yu is fit for temporal social background and has a great influence on Chinese and westerners. 3.Embodiment of the Principles of Eco-translatology Adaptation in Ku Hungming's English Translation of Lun Y u 3.1 Adaptation of the Translational Eco-environment Lefevere once said:” translators function plays an important role in a given culture at a given time.” At the be ginning, we have introduced the history and times background-eco-environment where Ku Hungming lives, because s ome special times and history bac kground will greatly influence translators’ thinking and behaviors. Eco-environment i s closely connected with the following factors, including society, politics, culture and communication. 3.1.1 Society and Politics Before 1840, China is an independent country, and westerners regard China as a mysterious, old and magica l country with all kind of goods everywhere and endless natural resources. In fact, because of the complement of cl ose-door policy for a long time, it seriously hinders the development and enhancement of Chinese society. However, western countries, such as England, France and others have began industrial revolution, and the production takes p lace of hand labor, creating plenty of wealth and excellent science technology, which produces huge energy more th an previous sum of all times. However, the quick development of western countries also deepens capital contraction, and they need to conquer more countries to enlarge their power, and China is one of their destinations. Although Qing Dynasty has rich resources, yet the close-door policy makes him behind the world trend. Western countries sta rt their attacks to China, and China can’t withstand the force of imperialism, and they have to sign the first unequal treaty-Nanjing Treaty, which marks the beginning of semi-colonial and semi -feudal society. After Nanjing Treaty, a s

语用学理论在翻译中的运用

语言学研究 语用学理论在翻译中的运用 王 宏 军 (嘉兴学院 外国语学院,浙江嘉兴 314001) 摘 要:语用学介入翻译,为翻译提供了一种具有深层意义的理论依据。本文就语用学的几个主要理论在翻译中的运用加以论述。语用等效理论是一种避免翻译尴尬且力求等效的新理论模式。合作原则及礼貌原则是在翻译语用意义时牵涉到的两种语言的语用原则,因为不同的社会文化中,其语用原则不尽相同,它们有助于推导语用意义。而关联理论认为,译事是一种三元关系的语用等效翻译。无论在翻译中使用哪种理论,其语用含义是由语境决定的。可见,意义的决定在于使用,而使用的重要因素是语境。从这个意义上来说,我们对语用翻译的探索将是无止境的。 关键词:语用学;语用翻译;语用等效;合作原则;礼貌原则;语境中图分类号:H030 文献标识码:A 文章编号:(2007)01-0063-04 引 言 Nida 曾提出过一个著名的命题,他说“翻译就 是交际”。Newmark 也曾指出“交际是翻译的职 能”。这种交际是原文作者与译者之间的一种行为的相互作用,是一种双向的心理过程。按语用学原理,这是作者与译者之间的编码与解码的过程,译者的解码过程实际上就是翻译的过程。语言学家把语用学看作是研究语言问题的一种新方法,这就为翻译研究开辟了新的领域和诠释。 一、语义与翻译 人们对意义的研究有着不同视角和出发点,意 义不仅属于语言学的范畴,而且还属于逻辑的、哲学的、认知心理学的以及社会文化学的范畴。这就将意义切分为纯语言意义观和语用学意义观。对翻译理论而言,这两者都有着重要的价值。Newmark 曾说,语义学的所有问题都与翻译理论有关。语义学研究的是语言体系中的符号意义,或称规约的意 义,也就是语言结构本身的意义。语义翻译只是将 目的语的语义直接译成母语,力求在句义上的等价。人们一般认为语义翻译似乎忠实原文,它能将目的语的词义准确地译成母语。由于文化背景不同,人们使用语言的规约也各不相同,由此会产生理解和翻译上的失误。我们说“失误”而不说“错误”是因为某个词或句译出的含义与目的语的含义不同,因而只能说是母语表达不符合原作者的用意而已。 二、语用与翻译 Levins on 说:“语用学是非语义学的语义研究”。 语用翻译是译者将原作与译作在语用用意上的等价翻译,能用母语恰如其分地表达原作的用意。语用学的意义观着重语言成分的用义,即词语在实际运用时所含的意义。语用含义是用义的表现,指一种依赖于语境才能推导出来的意义,这种推导出来的语句的含义是一种话语意义。而语用学则研究语言使用时的说话意义,也就是语言结构在语境中所表达的实际含义或非规约意义,即语用含义。如:Shall 收稿日期:2006-12-25 作者简介:王宏军(1962- ),男,嘉兴学院外国语学院副教授,研究方向为英语语用学。第3卷第1期西安外事学院学报 N o 11,20072007年3月 Journal of X i πan International University Serial N o 16

社交语用等效视角下的翻译异化与归化.

社交语用等效视角下的翻译异化与归化 摘要:本文通过社交语用等效对比分析了由文化差异而产生的语用差异, 运用翻译的异化与归化理论阐述了实现社交语用等效的具体翻译技巧,并借助 语用学观点论证了异化与归化是表面矛盾而实质互补的语用翻译策略。 关键词:语用翻译社交语用对比等效异化归化 在谈到翻译中的语用问题时,芬兰学者Rune Ingo明确指出:所谓语用, 归根结底,强调的是语言信息所采取的形式,必须由使用该语言的环境所决 定。(注:Rune Ingo, “Translation Theory: Four Fundamental Aspects”, ?Teaching Translation and Interpreting?, ed. by Cay Dollerup and Anne Loddegaard, John Benjamins Publishing Company, 1992, P.54.)随着语言、文化、读者、时间、空间等语境因素的改变,作为跨文化交际手段的翻译必然要经常涉及语用问题,而语用学各个研究领域所取得的成果 也为翻译研究的学科定位与方法论提供借鉴。语用翻译是与语义翻译相对应的 翻译理论,它重在研究翻译中的语用对比问题以实现翻译等效,其实质就是一 种等效翻译观,也是翻译理论中的一个新模式,它可以通过两种语言的对比分 别研究语用语言等效和社交语言等效的问题。(注;何自然,《语用学与语用 学习》,上海外语教育出版社1998年版,第185―186页。)本文主要从语用 学角度探讨实现社交语用等效的翻译策略。 一、汉英语用差异和归化异化策略 语用学介入翻译意味着译者要努力使译文的效果尽可能地接近或等于原文 的效果,要做到这一点,译者必须掌握汉英在语用方面存在的差异,着重处理 带有明显民族文化特征的词语的翻译。汉英在语用方面所受到的制约主要来自 文化因素,导致语用差异的文化差异主要指跨语言、跨文化交际中出现的汉英 文化差异,它源于在各自的文化熏陶下衍生出来的不同民族心理、思辨方式与 推理模式,并影响社交中的信息获得,甚至造成交际障碍。(注:同上,第177―182页。)如:“Of course I can learn it,” Uncle Tom said, “who says you can't teach an old dog?”由于东西方人对“狗”产生的不 同民族心理,把此句中的“an old dog”意译成“老年人”可避免信息的误 导。在中国,“戴绿帽子”隐喻妻子有外遇的丈夫,直译成“to wear a green hat”令外国读者不知所云,而相对应的英语表达法是“cuckold”。又如,中 国人常用“哪里,哪里,我们的工作还做得很不好”来回答对方的夸奖,旨在 以“自贬”突出谦虚的美德,若直译为“where, where, our work has been poor”会令英美人感到莫名其妙,甚至对原文信息产生曲解,而译为“Thank you”才地道贴切。 语用差异的形成还源于汉英两个民族所处的不同社会制度。近半个世纪以来,我国不断扩大改革开放,政治、经济、文化等方面都得到迅猛发展,汉语 中出现了越来越多带有中国特色的词语,尤其是与数字连用的词组,在英语中 根本找不到相应的表达法,翻译时还应采取灵活的方式准确地传达原意,增补

翻译理论与技巧(A)精彩试题集及问题详解

翻译理论与技巧(A)试题集及答案 (红色为自己所出题) 一 Fill in the blanks. According to sociosemiotic theories, meaning consists of three aspects: _________, ___________ and ____________ . As far as communicative function is concerned, English sentences can be classified into four types: ____________ , ___________ , _____________ and ___________ . Professor Xu Yuanzhong ever proposed that literary translation should conform to the principle of “____________, __________ and ___________”. The basic procedures of translation are made up of three steps: __________, ___________ and ___________ . Peter Newmark divided the function of language into six kinds, among which the most important four functions are ____________, ___________ , __________ and ___________ . “Literal translation” is based on -language-oriented principle, while “liberal translation” is based on -language-oriented principle. Translators often abide by -oriented principle when they translate literary works When we see the sun, we often think of hope. It’s the meaning of the sun we in fact think of. Yan Fu’s standard for good translation is , and . According to Peter Newmark, the expression “How do you do?” performs ___________ function. We should analyze , and before we really put something into the target language. According to the structure, English sentences can be classified into sentences, ___________ sentences, sentences and sentences. The three principles for translation advocated by Alexander Fraser Tytler are: ① ②③ The sentence “The earth goes around the sun” performs the function of language. When we hear somebody speaks ungrammatically, we know that he is not well-educated. Here the language carries the meaning. According to the different signs that translation deals with, translation can be classified into , , . Translation can be regarded as a , a or a . According to different topics, translation can be classified into sssssss translation, translation and translation. 二 Translating the following sentences into Chinese. Their host carved, poured, served, cut bread, talked, laughed, proposed healths.

翻译美学视角下的郭沫若“风韵译”翻译思想

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/f413087144.html, 翻译美学视角下的郭沫若“风韵译”翻译思想作者:薛菲 来源:《科教导刊》2017年第36期 摘要“风韵译”是郭沫若先生提出并在翻译过程中广泛运用的翻译思想。这一翻译思想的 运用使得郭沫若的英诗汉译作品在文体上呈现出多样性的特点。本文试从翻译美学的角度出发,对“风韵译”翻译思想进行探讨。 关键词翻译美学“风韵译” 郭沫若英诗汉译文体 中图分类号:H059 文献标识码:A DOI:10.16400/https://www.360docs.net/doc/f413087144.html,ki.kjdkx.2017.12.018 Abstract "Flavor Translation" is the guiding principle employed by Guo Moruo in his English-Chinese poem translation,which leads to a variety in style of Guo Moruo?s Chinese versions. This paper aims at studying "Flavor Translation" from the perspective of Translation Aesthetics. Keywords Translation Aesthetics;"Flavor Translation"; Guo Moruo, English-Chinese poem translation; style 1 翻译美学简介 1.1 翻译美学的定义 翻译美学这一理论是以描述性翻译研究为背景展开而来的。翻译美学揭示了译学的美学渊源,探讨美学对译学的特殊意义,用美学的观点来认识翻译的科学性和艺术性,并运用美学的基本原理,提出翻译不同文体的审美标准,分析、阐释和解决语际转化中的美学问题。在翻译美学中,译者往往具有双重身份。他既是原文的接收者,可以将自己的审美认知灌注其中,又是阐释者,要考虑给译文读者带来的影响,以选取与原文审美构成相适应的审美再现手段。[1] 1.2 中国传统译论与美学之渊源 中国传统译论的显著特色就是与美学结缘。[2]王秉钦教授曾将中国的传统翻译思想总结 为十大学说,其中就包括了“翻译美学论”这一学说思想,其代表性人物为林语堂。[3]如果梳理中国译学的发展史,我们可以发现大部分的译论都有着美学要素,蕴涵着丰富的美学思想,具有显著的文论色彩和贵信,贵和,贵含蓄的美学特征。[4] 由此可见,翻译理论和美学相融合,这一中国传统译学思想的一大特色,在许多著名译家的翻译理念中都有所体现。郭沫若先生也是其中之一。 2 “风韵译”翻译思想简介

顺应论视角下学术论文翻译(英文版)

Structural Objects of Adaptability in E-C Translation of Academic Thesis Adaptation Theory thinks that “... using language must consist of the continuous making of linguistic choices, consciously or unconsciously...” (Versehueren, 2000: 55-56) Versehueren points out that the process of making-choice can be comprehended on three linguistic properties -- variability, negotiability and adaptability. Adaptability can be viewed from four perspectives, namely contextual correlates of adaptability, structural objects of adaptability, dynamic adaptability and salience of adaptability process. (Versehueren, 1999: 65-66) This passage will analyze the translation of academic thesis mainly from the perspective of structural objects of adaptability. Structural objects of adaptability means making choices at various layers of linguistic structure including sound, word, syntax, cold, style and chapter. In this thesis, the author will mainly analyze E-C translation of academic thesis from the perspective of structural objects of adaptability. 1 Adaptation at the Lexical Level In order to achieve better the informative and communicative function of the text, we need to make adaptability in the process of translation. At lexical level, the translator needs to understand correctly the meaning of words combining specific contexts and also convey the meaning in appropriate way of expression. 1.1 Transformation of Lexical Meaning Transformation of lexical meaning means the meaning of the word can be transformed into another one, with one as literal meaning in the dictionary and the other one as specific meaning considering specific context. (Yang Man, 2015) In the process of translation, the translator should comprehend the meaning of the word combining the context and choose the most suitable expression to convey the meaning. Adaptation at lexical level conforms to the reading habit of target reader so as to improve reading experience. ST1 Hume interprets our tendency to assign identity through time as a "natural propension," TT1休谟把我们确定长期身份的倾向解释为一种“自然天性” ST2 pension" to ascribe identity where evidence shows diversity "is so great," TT2 迹象呈现多样性时,确定身份的“倾向”“极大” Analysis: Common meaning of “assign” in the dictionary is “distribute, attribute”. In the text, we can see a paragraph explaining that people start to investigate question of identity “what makes an individual the same through time despite partial changes” and we “constructs experience to conform to our modes of cognition”. Here we know the “assign identity” means we “determine identity”. For example, we may assign identity to a “dog” saying “this is a dog”, which means we are also determining identity for it. Therefore, the word “assign”is translated as “确定”. So it is the same as the translation of the word “ascribe”. In the dictionary it means “be caused by”or “make sb possess”. In the context, “ascribe” has the same meaning as “assign” so it is translated as “确定” as well. By choosing the best expression of a word, we convey the meaning of the word correctly and improve the reader’s understanding.