关于AGV 系统的体系结构建模

Automated Guided Vehicle System (AGV)

1.Problem Description

An AGV System has the following characteristics:

A computer-based AGV can move along a track in the factory in a clockwise direction, and start and stop at factory stations. The AGV has the following characteristics:

1) A motor, which is commanded to Start Moving and Stop Moving. The motor sends Started and Stopped responses.

2) An arrival sensor to detect when the AGV has arrived at a station, e.g., arrived at station x. If this is the destination station, the AGV should stop. If it is not the destination station, the A GV should continue moving past the station.

3) A robot arm for loading and unloading a part onto and off of the A GV.

The A GV system receives Move commands from an external Supervisory System. It sends vehicle Acknowledgements (Acks) to the Supervisory System indicating that is has started moving, passed a station, or stopped at a station. The AGV system also sends vehicle status to an external Display System every 30 seconds.

It is given that the arrival sensor is an event-driven input device and that the motor and arm are passive I/O devices. It is also given that the AGV system communicates with the Supervisory System and Display System by means of messages.

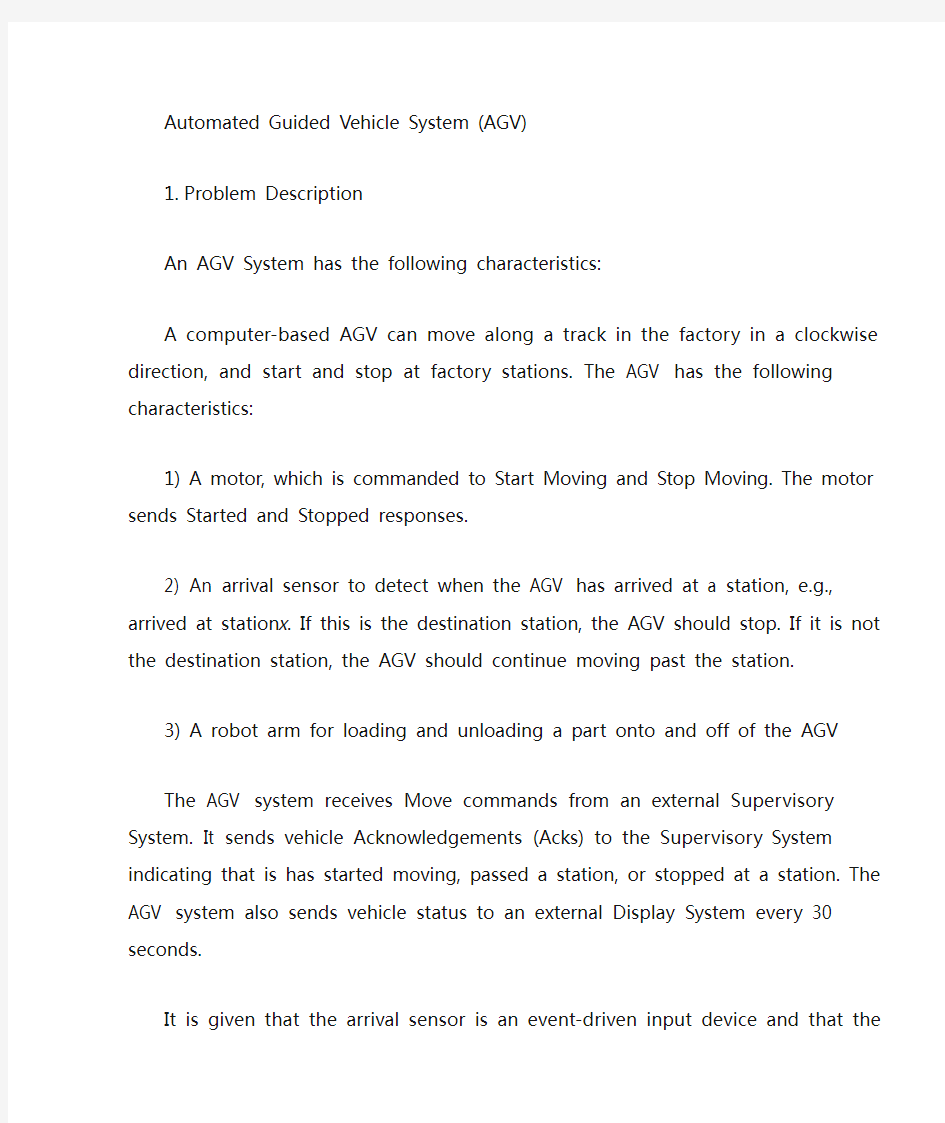

https://www.360docs.net/doc/f817935810.html,e Case Modeling

Figure 1 Use Case

From the problem description, it can be determined that there are two use cases, one dealing with the vehicle moving to a station and the second dealing with sending vehicle status to the display system. There are four actors: Supervisory System, Display System, A rrival Sensor, and Clock. From the perspective of the AGV System, the Supervisory System and Display System are external system actors. The Arrival Sensor is an input device actor, whereas the Clock is a timer actor.

3.Conceptual Static Modeling

It depicts a system of systems, consisting of the Supervisory System, the A GV System, and the Display System. The A GV System is modeled as a composite class, which receives commands from and sends acknowledgments to the Supervisory System, and sends status to the Display System. The AGV System is composed of four classes: the Arrival Sensor, the Motor, the Robot Arm, and the Clock.

4.Assignments

a)Describe each use case in detail as we do in class;

b)Draw software static context modeling diagram;

c)Give the class and object structuring of AGV;

d)Draw Communication Diagram for each use case using classes shown in Figure 1. Draw the integrated Communication Diagram based on the results of

A)Dscribe the use case

1)

Use case name :Move to station

Summary: The vehicle moving to a station by taking the command of the Supervisory System and send acknowledge to the it

Actor:Supervisory System(primary)Arrival Sensor(secondary)

Preconditions:The vehicle is moveable

Main sequence:

1. The Supervisory System send the commands to the AVG system .

2. The AVG system recieve it and move the vehicle as the command

3. The Arrival Sensor recieve the events of the movement and send it to The Supervisory System

4.The Supervisory System updates the command

Alternative sequences:

Step 3:No events the system do nothing

Postcondition: Move to a station

2)

Use case name : Send vehicle status.

Summary: The AGV system sends vehicle status to an external Display System every 30 seconds Actor: Clock(primary)Display System(secondary)

Preconditions: The AGV System is on wroking

Main sequence:

1.When time is right . The Clock send a request to The AVG SYSTEM for posting the vehicle status

2. The AVG SYSTEM responsed it and send the data to the display system

Alternative sequences:

Step 1: If it is not the right time ,do nothing

Postcondition: The vehicle status are sent to the Display system

B)Draw software static context modeling diagram;

C) Give the class and object structuring of AGV;

1. Move to Station

2.Sends Vehicle Status

E)Draw the integrated Communication Diagram based on the results of d).

软件体系结构期末复习题概述

《软件体系结构》期末复习题 简答题: 1、软件体系结构建模的种类有: 结构模型、框架模型、动态模型、过程模型、功能模型。 2、“4+1”视图模型从5个不同的视角包括: 逻辑视图、进程视图、物理视图、开发视图和场景视图来描述软件体系结构。 3、构件:是具有某种功能的可重用的软件模板单元,表示了系统中主要的计算元素和数据存储。 连接件:表示构件之间的交互。 配置:表示构件和连接件的拓扑逻辑和约束。 端口:表示构件和外部环境的交互点。 角色:定义了该连接交互的参与者。 4、画出“4+1”视图模型图,分析各部分的原理和功能。 5、软件体系结构风格: 是描述某一特定应用领域中系统组织方式的惯用模式。 6、软件体系结构 (Software Architecture) 软件体系结构以组件和组件交互的方式定义系统,说明需求与成品系统之间的对应关系,描述系统级别的可伸缩性、能力、吞吐量、一致性和兼容性等属性。软件体系结构由组件、连接件和属性组成。 7、分层系统的优点有: 1)支持基于抽象程度递增的系统设计,使设计者可以把一个复杂系统按递增的步骤进行分解; 2)支持功能增强,因为每一层至多和相邻的上下层交互,因此功能的改变最多影响相邻的上下层; 3)支持重用。只要提供的服务接口定义不变,同一层的不同实现可以交换使用。这样,就可

以定义一组标准的接口,而允许各种不同的实现方法。 8、分层系统的缺点有: 1)并不是每个系统都可以很容易地划分为分层的模式,甚至即使一个系统的逻辑结构是层次化的,出于对系统性能的考虑,系统设计师不得不把一些低级或高级的功能综合起来; 2)很难找到一个合适的、正确的层次抽象方法。 9、 B/S体系结构的优点有什么? 答:1)基于B/S体系结构的软件,系统安装、修改和维护全在服务器端解决。用户在使用系统时,仅仅需要一个浏览器就可运行全部的模块,真正达到了“零客户端”的功能,很容易在运行时自动升级。 2)B/S体系结构还提供了异种机、异种网、异种应用服务的联机、联网、统一服务的最现实的开放性基础。 10、B/S体系结构的缺点有什么? 答:1)B/S体系结构缺乏对动态页面的支持能力,没有集成有效的数据库处理功能。 2)B/S体系结构的系统扩展能力差,安全性难以控制。 3)采用B/S体系结构的应用系统,在数据查询等响应速度上,要远远地低于C/S体系结构。 4)B/S体系结构的数据提交一般以页面为单位,数据的动态交互性不强,不利于在线事务处理(OLTP)应用。 11、DSSA 答案:DSSA就是在一个特定应用领域中为一组应用提供组织结构参考的标准软件体系结构 11、软件体系结构的动态性主要分为: 交互式动态性、结构化动态性、体系结构动态性等三类。 12、请画出基于构件的动态系统结构模型画。 13、软件产品线 产品线是一个产品集合,这些产品共享一个公共的、可管理的特征集,这个特征集能满足选定的市场或任务领域的特定需求。这些系统遵循一个预描述的方式,在公共的核心资源(core assets)基础上开发的 14、SOA 即service-oriented architecture,面向服务架构。它是一个组件模型,它 将应用程序的不同功能单元(称为服务)通过这些服务之间定义良好的接 口和契约联系起来。接口是采用中立的方式进行定义的,它应该独立于 实现服务的硬件平台、操作系统和编程语言。这使得构建在各种这样的 系统中的服务可以以一种统一和通用的方式进行交互。 14、RIA

软件体系结构复习题

判断题 1.软件重用是指重复使用已有的软件产品用于开发新的软件系统,以达到提高 软件系统的开发质量与效率,降低开发成本的目的。 2.开发视图主要支持系统的功能需求,即系统提供给最终用户的服务。 3.软件体系结构的核心由5种元素组成:构件、连接件、配置端口和角色。其 中,构件、连接件和配置是最基本的元素。 4.构件可以由其他复合构建和原子构件通过连接而成。 5.正交软件体系结构由组织层和线索的构件构成。 6.软件产品线的建立通常有4种方式,其划分依据有两种。 7.体系结构设计是整个软件生命周期中关键的一环,一般在需求分析之后,软 件设计之前进行。 8.ATAM评估方法主要通过理解体系结构方法来分析体系结构,在这一步,由 设计师确定体系结构方法,由分析小组捕获并进行分析。 9.WSDL是可扩展的,使得在通信时无论使用何种消息格式或网络协议,都可 以对端点及其消息进行描述。 10.10.ABSD方法是基于体系结构的设计方法,它描述了系统的主要设计元素及 其关系。 11.11.可重用技术对构件库组织方法要求不仅要支持精确匹配,还要支持相似构 件的查找。 12.12.超文本组织方法与基于数据库系统的构件库组织方法不同,它基于全文检 索技术。 13.软件体系结构充当一个理解系统构件和它们之间关系的框架,特别是那些始 终跨越时间和实现的属性。 14.体系的核心模型由5种元素组成:构建、连接体、配置、端口和角色() 15.开发视图主要支持系统的功能需求,即系统提供给最终用户的服务 16.构件、连接件以及配置是体系结构的核心模型最基本的元素() 17.HMB风格不支持系统自顶向下的层次化分解,因为它的构件比较简单() 18.基于事件的隐式调用风格的思想是构件不直接调用一个过程,而是触发或广 播一个或多个事件。。 19.线索是子系统的特例,它由完成不同层次功能的构建组成,每一条线索完成 整个系统中相对独立的一部分功能。 20.层次系统中支持抽象程度递增的系统设计是设计师可以把一个复杂系统按照 递增的步骤进行分解,同时支持功能增强,但是不支持重用。 21.在软件设计中占据着主导地位的软件体系结构描述方法是图形表达工具。 22.Rapide是一种可执行的ADL,其目的在于通过定义并模拟基于事件的行为对 分布式同步系统建模。 23.体系结构设计是整个软件生命周期中关键的一环,一般在需求分析之后,软 件设计之前进行。 24.基于软构件的系统描述语言是较好的一种以构件为单位的软件系统描述语 言。 25.需求语言与ADL的区别在于后者描述的是问题空间,而前者则扎根于解空间 中。 26.基于构件的动态系统结构模型分为三层,风别是应用层、中间层、和体系结 构层。

软件体系结构总结

第一章:1、软件体系结构的定义 国内普遍看法: 体系结构=构件+连接件+约束 2、软件体系结构涉及哪几种结构: 1、模块结构(Module) 系统如何被构造为一组代码或数据单元的决策 2、构件和连接件结构(Component-And-Connector,C&C) 系统如何被设计为一组具有运行时行为(构件)和交互(连接件)的元素 3、分配结构(Allocation) 展示如何将来自于模块结构或C&C结构的单元映射到非软件结构(硬件、开发组和文件系统) 3、视图视点模型 视点(View point) ISO/IEC 42010:2007 (IEEE-Std-1471-2000)中规定:视点是一个有关单个视图的规格说明。 视图是基于某一视点对整个系统的一种表达。一个视图可由一个或多个架构模型组成 架构模型 架构意义上的图及其文字描述(如软件架构结构图) 视图模型 一个视图是关于整个系统某一方面的表达,一个视图模型则是指一组用来构建 4、软件体系结构核心原模型 1、构件是具有某种功能的可复用的软件结构单元,表示了系统中主要的计算元素和数据存储。 2.连接件(Connector):表示构件之间的交互并实现构件 之间的连接

特性:1)方向性2)角色3)激发性4)响应特征 第二章 1、软件功能需求、质量属性需求、约束分别对软件架构产生的影响 功能性需求:系统必须实现的功能,以及系统在运行时接收外部激励时所做出的行为或响应。 质量属性需求:这些需求对功能或整个产品的质量描述。 约束:一种零度自由的设计决策,如使用特定的编程语言。 质量原意是指好的程度,与目标吻合的程度,在软件工程领域,目标自然就是需求。 对任何系统而言,能按照功能需求正确执行应是对其最基本的要求。 正确性是指软件按照需求正确执行任务的能力,这无疑是第一重要的软件质量属性。质量属性的优劣程度反映了设计是否成功以及软件系统的整体质量。 系统或软件架构的相关视图的集合,这样一组从不同视角表达系统的视图组合在一起构成对系统比较完整的表达

《软件体系结构》教学大纲

《软件体系结构》教学大纲 一、课程概述 《软件体系结构》是根植于软件工程发展起来的一门新兴学科,目前已经成为软件工程研究和实践的主要领域。体系结构在软件开发中为不同的人员提供了共同交流的语言,体现并尝试了系统早期的设计决策,并作为相同设计的抽象,为实现框架和构件的重用、基于体系结构的软件开发提供了有力的支持。 作为计算机科学与技术专业软件工程方向的重要专业课程,本课程主要系统地介绍软件体系结构的基本原理、方法和实践,全面反映软件体系结构研究和应用的最新进展。既讨论软件体系结构的基本理论知识,又介绍软件体系结构的设计和工业界应用实例,强调理论与实践相结合。 本课程的先修课程为“软件工程”。 二、课程目标 1.知道《软件体系结构》这门学科的性质、地位、研究范围、学科进展和未来方向等。2.理解该门学科的主要概念、基本原理和策略等。 3.掌握软件体系结构的建模方法、描述方法,通过对不同软件体系结构风格的掌握,能够采用正确的基于体系结构的软件开发。 4.能够把所学的原理应用到具体的实践中去,培养学生发现、分析和解决问题的能力等。 三、课程内容与教学要求 这门学科的知识与技能要求分为知道、理解、掌握、学会四个层次。这四个层次的一般涵义表述如下: 知道———是指对这门学科和教学现象的认知。 理解———是指对这门学科涉及到的概念、原理、策略与技术的说明和解释,能提示所涉及到的教学现象演变过程的特征、形成原因以及教学要素之间的相互关系。 掌握———是指运用已理解的教学概念和原理说明、解释、类推同类教学事件和现象。

学会———是指能模仿或在教师指导下独立地完成某些教学知识和技能的操作任务,或能识别操作中的一般差错。 教学内容和要求表中的“√”号表示教学知识和技能的教学要求层次。 本标准中打“*”号的内容可作为自学,教师可根据实际情况确定要求或不布置要求。 教学内容及教学要求表

软件体系结构作业___一__、二章

第一章 1.根据自己的经验,谈谈对软件危机的看法 答:软件危机是指软件生产方式无法满足迅速增长的计算机需求,开发和维护过程出现的一系列问题。 它主要由以下几个原因导致:(1)软件自身特点 (2)开发人员的弱点 (3)用户需求不明 (4)缺乏正确理论指导 (5)开发规模越来越大 (6)开发复杂度越来越高 可以通过软件生命周期的模型和软件工具的使用来缓解危机,通过程序自动化和 软件工业化生产的方法实现软件标准化的目标,进一步缓解软件危机带来的影 响。 软件危机有利有弊,除了带来许多麻烦,也给我们带来许多挑战,克服危机的过 程,我们在技术上和创新上都有了一个提升,也算是间接为软件产业的发展做了 贡献。 2.什么是软件重用,软件重用的层次可以分为哪几个级别 答:软件重用,是指在两次或多次不同的软件开发过程中重复使用相同或相似软件元素的过程。可以分为三个层次: (1)代码重用(2)设计结果重用(3)分析结果重用 3. 什么是可重用构件相对于普通的软件产品,对可重用构件有何特殊要求 答:可充用构件表示软件重用过程中,可重用的软件构件元素。 可重用构件的特殊要求: (1)可重用构件应该具有功能上的独立性与完整性; (2)可重用构件应该具有较高的通用性; (3)可重用构件应该具有较高的灵活; (4)可重用构件应该具有严格的质量保证; (5)可重用构件应该具有较高的标准化程。 4.基于构件的软件开发的优势是什么面临哪些困难和挑战 答:优势:基于构件的软件将软件开发的重点从程序编写转移到了基于已有构件的组装,以更快地构造系统,减轻用来支持和升级大型系统所需要的维护负担,从而降 低了软件开发的费用 困难和挑战:没有可依据的参考,可用资源和环境缺乏,开发难度高,而各方面需求 增长速度与日剧增,更新和升级的跟进是一个不小的挑战.此外,在同一系统采用多 个开发商提供的构件,它们之间的兼容性可能是开发过程中所要面对的一个严峻的问 题 5.描述三种应用最为广泛的构件技术规范COM、CORBA和EJB各自的特点 答:COM:COM无需重新编译,对象就可以增添新的功能,还能够透明地向另一个过程或另一台机器上的对发送RPC调用; CORBA:CORBA用IDL来描述对象接口,可以满足异种语言间的通信问题。

很详细的系统架构图-强烈推荐

很详细的系统架构图--专业推荐 2013.11.7

1.1.共享平台逻辑架构设计 如上图所示为本次共享资源平台逻辑架构图,上图整体展现说明包括以下几个方面: 1 应用系统建设 本次项目的一项重点就是实现原有应用系统的全面升级以及新的应用系统的开发,从而建立行业的全面的应用系统架构群。整体应用系统通过SOA面向服务管理架构模式实现应用组件的有效整合,完成应用系统的统一化管理与维护。 2 应用资源采集 整体应用系统资源统一分为两类,具体包括结构化资源和非机构化资源。本次项目就要实现对这两类资源的有效采集和管理。对于非结构化资源,我们将通过相应的资源采集工具完成数据的统一管理与维护。对于结构化资源,我们将通过全面的接口管理体系进行相应资源采集模板的搭建,采集后的数据经过有效的资源审核和分析处理后进入到数据交换平台进行有效管理。 3 数据分析与展现 采集完成的数据将通过有效的资源分析管理机制实现资源的有效管理与展现,具体包括了对资源的查询、分析、统计、汇总、报表、预测、决策等功能模块的搭建。 4 数据的应用 最终数据将通过内外网门户对外进行发布,相关人员包括局内各个部门人员、区各委办局、用人单位以及广大公众将可以通过不同的权限登录不同门户进行相关资源的查询,从而有效提升了我局整体应用服务质量。 综上,我们对本次项目整体逻辑架构进行了有效的构建,下面我们将从技术角度对相

关架构进行描述。 1.2.技术架构设计 如上图对本次项目整体技术架构进行了设计,从上图我们可以看出,本次项目整体建设内容应当包含了相关体系架构的搭建、应用功能完善可开发、应用资源全面共享与管理。下面我们将分别进行说明。 1.3.整体架构设计 上述两节,我们对共享平台整体逻辑架构以及项目搭建整体技术架构进行了分别的设计说明,通过上述设计,我们对整体项目的架构图进行了归纳如下:

软件体系结构作业完整版

第一章: 1.根据自己的经验,谈谈对软件危机的看法。 软件危机是指软件生产方式无法满足迅速增长的计算机需求,开发和维护过程出现的一系列问题。 以下几个原因导致:(1)软件自身特点 (2)开发人员的弱点 (3)用户需求不明 (4)缺乏正确理论指导 (5)开发规模越来越大 (6)开发复杂度越来越高 可以通过软件生命周期的模型和软件工具的使用来缓解危机,通过程序自动化和软件工业化生产的方法实现软件标准化的目标,进一步缓解软件危机带来的影响。 软件危机有利有弊,除了带来许多麻烦,也给我们带来许多挑战,克服危机的过程,我们在技术上和创新上都有了一个提升,也算是间接为软件产业的发展做了贡献。 2.什么是软件重用,软件重用的层次可以分为哪几个级别? 软件重用:是指在两次或多次不同的软件开发过程中重复使用相同或相似软件元素的过程。可以分为三个层次: (1)代码重用(2)设计结果重用(3)分析结果重用 3.什么是可重用构件?相对于普通的软件产品,对可重用构件有何特殊要求? 可充用构件表示软件重用过程中,可重用的软件构件元素。 可重用构件的特殊要求: (1)可重用构件应该具有功能上的独立性与完整性; (2)可重用构件应该具有较高的通用性; (3)可重用构件应该具有较高的灵活; (4)可重用构件应该具有严格的质量保证; (5)可重用构件应该具有较高的标准化程。 4.基于构件的软件开发的优势是什么?基于构件的软件开发面临哪些挑战和困难? 优势:基于构件的软件将软件开发的重点从程序编写转移到了基于已有构件的组装,更快地构造系统,减轻用来支持和升级大型系统所需要的维护负担,从而降低了软件开发的费用困难和挑战:没有可依据的参考,可用资源和环境缺乏,开发难度高,而各方面需求增长速度与日剧增,更新和升级的跟进是一个不小的挑战.此外,在同一系统采用多个开发商提供的构件,它 们之间的兼容性可能是开发过程中所要面对的一个严峻的问题 挑战和困难: (1)在同一系统采用多个开发商提供的构件,它们之间的兼容性可能是开发过程中所要面对的一个严峻的问题; (2)采用随处可以购买到的构件可能会使开发出来的软件产品丧失技术上的独创性和市场上的竞争力;(3)第三方的构件开发商可能歇业,这会使购买的构件失去维护服务。这些都是在购买第三方构件进行软件开发时无法回避的问题,因此需要对这些风险进行充分的估计。 5.简述3种应用最为广泛的构件技术规范COM、CORBA和EJB的各自特点。CORBA的特点: (1)实现客户与服务对象的完全分开,客户不需要了解服务对象的实现过程以及具体位置。 (2)应用程序间的统一接口。

UML系统建模与分析设计课后习题

1、封装是指把对象的(A )结合在一起,组成一个独立的对象。 A.属性和操作 B.信息流 C.消息和事件D.数据的集合 2、封装是一种(C )技术,目的是使对象的生产者和使用者分离,使对象的定义和实现分开。 A.工程化B.系统维护C.信息隐蔽D.产生对象3、面向对象方法中的(D)机制是子类可以自动地拥有复制父类全部属性和操作。A.约束B对象映射C.信息隐蔽D.继承 4、使得在多个类中能够定义同一个操作或属性名,并在每一个类中有不同的实现的一种方法(B )。 A.继承 B.多态性 C.约束 D.接口 5、UML 的软件以(A)为中心,以系统体系结构为主线,采用循环、迭代、渐增的方式进行开发。 A. 用例 B.对象 C.类 D.程序 6、UML 的( B )模型图由类图、对象图、包图、构件图和配置图组成。 A. 用例 B. 静态 C. 动态 D. 系统 7、UML的( C )模型图由活动图、顺序图、状态图和合作图组成。 A. 用例 B. 静态 C. 动态 D.系统 8、UML的最终产物就是最后提交的可执行的软件系统和( D )。 A.用户手册B.类图C.动态图D.相应的软件文档资料 9、在UML的需求分析建模中,( B )模型图必须与用户反复交流并加以确认。A. 配置B. 用例C.包D. 动态 10、可行性研究分析包括经济可行性分析、技术可行性分析和( B )。 A.风险可行性分析 B.法律可行性分析 C.资源可行性分析 D.效益可行性分析 11、UML的客户分析模型包括( A )模型、类图、对象图和活动图组成。 A.用例 B.分析 C.属性 D.系统 12、UML客户需求分析使用的CRC卡上“责任”一栏的内容主要描述类的(C )和操作。 A.对象成员 B.关联对象 C.属性 D.私有成员 13、UML客户需求分析产生的系统模型描述了系统的( D ) A.状态 B.体系结构 C.静态模型 D.功能要求 14、在UML的需求分析建模中,用例模型必须与( B )反复交流并加以确认。 A.软件生产商 B.用户 C.软件开发人员 D.问题领域专家 15、在UML的需求分析建模中,对用例模型中的用例进行细化说明应使用( A )。 A.活动图 B.状态图 C.配置图 D.构件图 16、活动图中的分劈和同步接合图符是用来描述( A ) A.多进程的并发处理行为 B.对象的时序 C.类的关系 D.系统体系结构框架 17、UML的系统分析进一步要确立的三个系统模型的是(B )、对象动态模型和系统功能模型。 A.数据模型 B.对象静态模型C.对象关系模型D.体系结构模型18、UML的客户需求分析、系统分析和系统设计阶段产生的模型,其描述图符(B)。 A.完全相同 B.完全不同 C.不可以通用 D.稍有差异 19、类和对象都有属性,它们的差别是:类描述了属性的类型,而对象的属性必须有(C )。

很详细的系统架构图

很详细的系统架构图 --专业推荐 1.1.共享平台逻辑架构设计 1.2. 如上图所示为本次共享资源平台逻辑架构图,上图整体展现说明包括以下几个方面: 1 应用系统建设 本次项目的一项重点就是实现原有应用系统的全面升级以及新的应用系统的开发,从而建立行业的全面的应用系统架构群。整体应用系统通过SOA面向服务管理架构模式实现应用组件的有效整合,完成应用系统的统一化管理与维护。 2 应用资源采集 整体应用系统资源统一分为两类,具体包括结构化资源和非机构化资源。本次项目就要实现对这两类资源的有效采集和管理。对于非结构化资源,我们将通过相应的资源采集工具完成数据的统一管理与维护。对于结构化资源,我们将通过全面的接口管理体系进行相应资源采集模板的搭建,采集后的数据经过有效的资源审核和分析处理后进入到数据交换平台进行有效管理。 3 数据分析与展现 采集完成的数据将通过有效的资源分析管理机制实现资源的有效管理与展现,具体包括了对资源的查询、分析、统计、汇总、报表、预测、决策等功能模块的搭建。 4 数据的应用 最终数据将通过内外网门户对外进行发布,相关人员包括局内各个部门人员、区各委办局、用人单位以及广大公众将可以通过不同的权限登录不同门户进行相关资源的查询,从而有效提升了我局整体应用服务质量。 综上,我们对本次项目整体逻辑架构进行了有效的构建,下面我们将从技术角度对相关架构进行描述。 1.3.技术架构设计 如上图对本次项目整体技术架构进行了设计,从上图我们可以看出,本次项目整体建设内容应当包含了相关体系架构的搭建、应用功能完善可开发、应用资源全面共享与管理。下面我们将分别进行说明。 1.4.整体架构设计 上述两节,我们对共享平台整体逻辑架构以及项目搭建整体技术架构进行了分别的设计说明,通过上述设计,我们对整体项目的架构图进行了归纳如下: 综上,我们对整体应用系统架构图进行了设计,下面我们将分别进行说明。

体系结构 完整版

第一章 1.软件复用:利用现有的软件资源来开发新应用系统的过程。其中软件资源可能是已经存在的软件,也可能是专门用于开发设计且可复用的软件构件。 2.可复用的软件的资源即复用成分,是软件服用技术的核心与基础。 3.实现软件复用需要解决三个问题: 1.有可以复用的对象 2.所复用的对象的对象是可用的 3.复用者要知道怎样去使用被复用的对象 4..软件重用再工程五个阶段: (1)候选阶段(2)选择阶段(3)资格说明阶段(4)分类和存储阶段(5)查找和检索5.软件复用: (1)代码复用分为目标代码复用和源代码复用 (2)设计复用比源程序复用的级别更高 (3)分析复用要比设计复用的级别更高 (4)测试复用主要包括测试用例复用和测试过程复用 6.软件复用的实现技术:组装和生成 在组装中软件构件是复用的基石 在生成中由程序生成器完成对软件结构模式的复用 7.从构件的表示角度出发,分为人工智能方法、超文本和信息科学方法 信息科学方法:枚举层次关键词分类方法 8.软件构件化:就是要让软件开发过程向机械加工一样,可以使用各种标准的和非标准的零件来组装机器。 9.抽象构件模型:提供服务接口--(软件构件:属性集合行为集合)--接收服务接口 10.网络服务技术:OMG的CORBA;SUN公司的J2EE/JavaBeans/EJB;Microsoft的DCOM/COM/COM+ 11.构件获取的四种方式: (1)从构件库中,按照适合新系统的原则选取,并做适应性修改已获得可重用的构件。(2)根据新功能模块进行自行开发,以获取新构件 (3)对遗留系统进行功能分析,将具有潜在应用价值的模块提取出来,使其接口进行标准化以获得可重用性构件 (4)通过商业方式购买合适的构件,利用互联网资源进行共享或免费获取 12.框架:是一种为特定领域应用提供可扩展模版的架构实例。它表述了整个设计过程、指明了协作对象之间的依赖关系、明确了责任分配和控制流 13.软件体系结构主要包括:构件、连接件和配置约束 14.构件:可预制和可重用的软件部件,是组成体系结构的基本计算单元或数据存储单元

软件体系结构论文:一种面向方面软件体系结构模型

软件体系结构论文:一种面向方面软件体系结构模型 摘要: 为了分离软件系统中的核心关注点和横切关注点,通过引入面向方面软件开发的思想设计了一种面向方面软件体系结构模型,并详细分析了该模型的三个基本构成单元,即构件、连接件和方面构件。最后通过一个网上支付实例验证了该模型具有一定的理论意义和实用价值。 关键词: 面向方面软件体系结构;横切关注点;构件;连接件;方面构件 20世纪60年代的软件危机使得人们开始重视软件工程的研究。起初,人们把软件设计的重点放在数据结构和算法的选择上,然而随着软件系统规模越来越大,对总体的系统结构设计和规格说明变得异常重要。随着软件危机程度的加剧,软件体系结构(software architecture)这一概念应运而生。软件体系结构着眼于软件系统的全局组织形式,在较高层次上把握系统各部分之间的内在联系,将软件开发的焦点从成百上千的代码上转移到粒度较大的体系结构元素及其交互的设计上。与传统软件技术相比,软件体系结构理论的提出不仅有利于解决软件系统日益增加的规模和复杂度的问题,有利于构件的重用,也有利于软件生产率的提高。面向方面软件开发(AOSD)认为系统是由核心关注点(corn concern)和

横切关注点(cross-cutting concern)有机地交织在一起而形成的。核心关注点是软件要实现的主要功能和目标,横切关注点是那些与核心关注点之间有横切作用的关注点,如系统日志、事务处理和权限验证等。AOSD通过分离系统的横切关注点和核心关注点,使得系统的设计和维护变得容易很多。 Extremadura大学的Navasa等人[1]在2002年提出了将面向方面软件开发技术引入到软件体系结构的设计中,称之为面向方面软件体系结构(aspect oriented software architecture,AO-SA),这样能够结合两者的优点,但是并没有给出构建面向方面软件体系结构的详细方法。 尽管目前对于面向方面软件体系结构这个概念尚未形成统一的认识,但是一般认为面向方面软件体系结构在传统软件体系结构基础上增加了方面构件(aspect component)这一新的构成单元,通过方面构件来封装系统的横切关注点。目前国内外对于面向方面软件体系模型的研究还相对较少,对它的构成单元模型的研究更少,通常只关注方面构件这一构成单元。方面构件最早是由Lieberherr等人[2]提出的,它是在自适应可插拔构件(adaptive plug and play component,APPC)基础之上通过引入面向方面编程(AOP)思想扩展一个可更改的接口而形成的,但它关于请求接口和服务接口的定义很模糊,未能给出一个清晰的方面构件模型。Pawlak等人

软件体系结构 4+1模型案例

案例教学1:4+1视图方法进行软件体系结构设计 要开发出用户满意的软件并不是件容易的事,软件体系结构师必须全面把握各种各样的需求、权衡需求之间有可能的矛盾之处,分门别类地将不同需求一一满足。本文从理解需求种类的复杂性谈起,通过具体案例的分析,展示了如何通过RUP的4+1视图方法,针对不同需求进行体系结构设计,从而确保重要的需求一一被满足。 1、呼唤体系结构设计的多重视图方法 灵感一闪,就想出了把大象放进冰箱的办法,这自然好。但希望每个体系结构设计策略都依靠灵感是不现实的--我们需要系统方法的指导。 需要体系结构设计的多重视图方法,从根本上来说是因为需求种类的复杂性所致。以工程领域的例子开道吧。比如设计一座跨江大桥:我们会考虑"连接南北的公路交通"这个"功能需求",从而初步设计出理想化的桥墩支撑的公路桥方案;然后还要考虑造桥要面临的"约束条件",这个约束条件可能是"不能影响万吨轮从桥下通过",于是细化设计方案,规定桥墩的高度和桥墩之间的间距;另外还要顾及"大桥的使用期质量属性",比如为了"能在湍急的江流中保持稳固",可以把大桥桥墩深深地建在岩石层之上,和大地浑然一体;其实,"建造期间的质量属性"也很值得考虑,比如在大桥的设计过程中考虑"施工方便性"的一些措施。 和工程领域的功能需求、约束条件、使用期质量属性、建造期间的质量属性等类似,软件系统的需求种类也相当复杂,具体分类如图1所示。

图1 软件需求分类的复杂性 2、超市系统案例:理解需求种类的复杂性 例子是最好的老师。为了更好地理解软件需求种类的复杂性,我们来分析一个实际的例子。在表1中,我们列举了一个典型的超市系统的需求子集,从这个例子中可以清晰地看到需求可以分为两大类:功能需求和非功能需求。

体系结构结构模型

仓库管理系统的软件体系结构模型 XXX (XX大学 XXX学院,XX XXX) 摘要:本文使用统一建模语言UML对仓库管理软件的软件体系架构进行建模。使仓库管理软件架构在开发初期能够很好地被开发人员和客户理解。本文采用“4+1”视图模型对系统进行建模。 关键词:仓库管理UML 软件体系架构 1.软件系统体系结构模型 本章采用“4+1”视图模型对软件系统进行建模。该视图模型从5个不同的视角,包括逻辑视图、进程视图、物理视图、开发视图、和场景视图来描述软件体系机构。每个视图只关心系统的一个侧面,5个视图结合在一起才能反映系统的软件体系结构的全部内容。“4+1”视图模型如图1所示,其中图中的实施视图就是开发视图。 图1 “4+1”视图模型1.1逻辑视图 逻辑视图(Logical view),主要是整个系统的抽象结构表述,关注系统提供最终用户的功能需求,不涉及具体的编译,即输出和部署。在逻辑视图中,系统分解成一系列的功能抽象。这些分解不但可以用来进行功能分析,而且可用作标识在整个系统的各个不同部分的通用机制和设计元素。通常在UML中用类图来描述逻辑视图。类图(Class diagram)显示了模型的静态结构,特别是模型中存在的类、类的内部结构以及它们与其他类的关系等,从系统构成角度来描述正在开发的系统。类图不显示暂时性信息。如图2所示为系统逻辑视图。 在逻辑视图中,采购入库员、出库员、商场管理员、仓库管理员类是通过系统用户类泛化来的,系统用户有的一般操作和属性他们也都拥有。其中按照系统的权限范围来说,采购入库员、出库员、仓库管理员依赖于商场管理员,因为只有商场管理 图2 逻辑视图

常用的系统架构图

常用的系统架构图 2014年冬

1.1.共享平台逻辑架构设计 如上图所示为本次共享资源平台逻辑架构图,上图整体展现说明包括以下几个方面: 1 应用系统建设 本次项目的一项重点就是实现原有应用系统的全面升级以及新的应用系统的开发,从而建立行业的全面的应用系统架构群。整体应用系统通过SOA面向服务管理架构模式实现应用组件的有效整合,完成应用系统的统一化管理与维护。 2 应用资源采集 整体应用系统资源统一分为两类,具体包括结构化资源和非机构化资源。本次项目就要实现对这两类资源的有效采集和管理。对于非结构化资源,我们将通过相应的资源采集工具完成数据的统一管理与维护。对于结构化资源,我们将通过全面的接口管理体系进行相应资源采集模板的搭建,采集后的数据经过有效的资源审核和分析处理后进入到数据交换平台进行有效管理。 3 数据分析与展现 采集完成的数据将通过有效的资源分析管理机制实现资源的有效管理与展现,具体包括了对资源的查询、分析、统计、汇总、报表、预测、决策等功能模块的搭建。 4 数据的应用 最终数据将通过内外网门户对外进行发布,相关人员包括局内各个部门人员、区各委办局、用人单位以及广大公众将可以通过不同的权限登录不同门户进行相关资源的查询,从而有效提升了我局整体应用服务质量。 综上,我们对本次项目整体逻辑架构进行了有效的构建,下面我们将从技术角度对相

关架构进行描述。 1.2.技术架构设计 如上图对本次项目整体技术架构进行了设计,从上图我们可以看出,本次项目整体建设内容应当包含了相关体系架构的搭建、应用功能完善可开发、应用资源全面共享与管理。下面我们将分别进行说明。 1.3.整体架构设计 上述两节,我们对共享平台整体逻辑架构以及项目搭建整体技术架构进行了分别的设计说明,通过上述设计,我们对整体项目的架构图进行了归纳如下:

软件体系结构试题库(软件工程)试题和答案

1、软件重用是指重复使用已有的软件产品用于开发新的软件系统,以达到提高软件系统的开发质量与效率,降低开发成本的目的。答案:√ 2、可重用技术对构件库组织方法要求不仅要支持精确匹配,还要支持相似构件的查找。答案:√ 3、软件体系结构充当一个理解系统构件和它们之间关系的框架,特别是那些始终跨越时间和实现的属性。 答案:√ 5、构件可以由其他复合构建和原子构件通过连接而成。() 答案:√ 6、体系的核心模型由5种元素组成:构建、连接体、配置、端口和角色() 答案:√ 7、软件体系结构的核心由5种元素组成:构件、连接件、配置端口和角色。其中,构件、连接件和配置是最基本的元素() 答案:√ 8、开发视图主要支持系统的功能需求,即系统提供给最终用户的服务() 答案:X 9、构件、连接件以及配置是体系结构的核心模型最基本的元素() 答案:√ 10、HMB风格不支持系统系统自顶向下的层次化分解,因为它的构件比较简单。 答案:× 11、正交软件体系结构由组织层和线索的构件构成。

13、线索是子系统的特例,它由完成不同层次功能的构建组成,每一条线索完成整个系统中相对独立的一部分功能。() 答案:√ 14、层次系统中支持抽象程度递增的系统设计是设计师可以把一个复杂系统按照递增的步骤进行分解,同时支持功能增强,但是不支持重用。 答案:× 16、在软件设计中占据着主导地位的软件体系结构描述方法是图形表达工具。答案:√ 18、体系结构设计是整个软件生命周期中关键的一环,一般在需求分析之后,软件设计之前进行。 答案:√ 19、基于软构件的系统描述语言是较好的一种以构件为单位的软件系统描述语言。 答案:√ 21、基于构件的动态系统结构模型分为三层,风别是应用层、中间层、和体系结构层。 答案:√ 23、基于构件的动态系统结构模型分为应用层,中间层和体系结构层。 答案:√ 29、一般的说,一个模式有一下4个基本成分,1.模式名称,2.问题,3.解决方案,4.效果,这句话是对的() 答案:√ 30、设计模式的概念最早是由美国的一位计算机专家提出的。

在线学习系统体系结构设计报告

在线学习系统体系结构设计报告

在线学习系统体系结构设计报告 重庆工程学院Chongqing Institute of Engineering

版本历史 版本/状态作者参与者起止日期备注1.0 李兴杰李兴杰

目录 0. 文档介绍 (6) 0.1 文档目的 (6) 0.2 文档范围 (6) 0.3 读者对象 (6) 0.4 参考文档 (6) 0.5 术语与缩写解释 (6) 1.系统概述 (7) 2. 设计约束 (7) 3. 设计策略 (7) 4. 系统总体结构 (7) 5. 系统架构设计 (8) 6. 子系统结构与功能 (9) 6.1注册用户管理 (9) 6.2学习批次管理 .............. 错误!未定义书签。 6.3课件管理 ...................... 错误!未定义书签。 6.4学生学习情况管理 ...... 错误!未定义书签。 6.5统计查询 ...................... 错误!未定义书签。 6.6成绩管理模块 .............. 错误!未定义书签。 6.7用户管理 ...................... 错误!未定义书签。 6.8 角色管理 ..................... 错误!未定义书签。

6.9 课程管理 ..................... 错误!未定义书签。 6.10 我的培训 ................... 错误!未定义书签。 7. 开发环境的配置 (18) 8. 测试环境的配置 (19) 9. 运行环境的配置 (19) 10. 其它 (19)

软件体系结构建模的种类

软件体系结构建模的种类: 结构模型, 框架模型, 动态模型, 过程模型,功能模型 "4+1"视图模型: 1.逻辑视图:逻辑视图主要支持系统的功能需求,即系统提供给最终用户的服务。 2.开发视图:开发视图也称模块视图,主要侧重于软件模块的组织和管理。 3.进程视图:进程视图侧重于系统的运行特性,主要关注一些非功能性的需求。强调并发性、分布性、系统集成性和容错能力,以及从逻辑视图中的主要抽象如何适合进程结构。 4.物理视图:物理视图主要考虑如何把软件映射到硬件上,它通常要考虑到系统性能、规模、可靠性等。 5.场景:场景可以看作是那些重要系统活动的抽象,它使四个视图有机联系起来,从某种意义上说场景是最重要的需求抽象。 体系结构核心模型由5中元素组成:构件、连接件、配置、端口和角色。 经典的体系结构风格 数据流风格:批处理序列;管道/过滤器。 ◎调用/返回风格:主程序/子程序;面向对象风格;层次结构。 ◎独立构件风格:进程通讯;事件系统。 ◎虚拟机风格:解释器;基于规则的系统。 ◎仓库风格:数据库系统;超文本系统;黑板系统。 ◎其他(如适应性软件系统的体系结构风格、面向Agent的研究、网格计算、Web服务等)过滤器的活动可通过以下三种方式激活: 后续构件从过滤器中取出数据; 前序构件向过滤器推入数据; 过滤器处于活跃状态,不断从前序构件取出、并向后续部件推入数据。 软件体系结构描述方法: 图形表达工具、模块内连接语言、基于软构件的系统描述语言、软件体系结构描述语言 软件体系结构描述语言ADL是在底层语义模型的支持下,为软件系统的概念体系结构建模提供了具体语法和概念框架。基于底层语义的工具为体系结构的表示、分析、演化、细化、设计过程等提供支持。其三个基本元素是:构件、连接件、体系结构配置。 主要的体系结构描述语言有Aesop、MetaH、C2、Rapide、SADL、Unicon和Wright等,尽管它们都描述软件体系结构,却有不同的特点。 作业题: 第一章: 1、根据自己的经验,谈谈对软件危机的看法。 2、什么是软件重用?软件重用的元素有哪些?就项目管理方面而言,软件重用项目与非重用项目有哪些不同之处。 3、实际参与/组织一个软件重用项目的开发,然后总结你是如何组织该项目的开发的。 4、为什么要研究软件体系结构? 5、根据软件体系结构的定义,你认为软件体系结构的模型应该由哪些部分组成? 6、在软件体系结构的研究和应用中,你认为还有哪些不足之处? 第二章: 1、软件体系结构模型包括哪几种?Kruchten提出的“4+1”模型又包含哪些?结合UML的相关知识,理解“4+1”模型中各种模型的功能及含义。选择一个规模合适的系统,为其建立“4+1”模型。

建立软件系统体系结构模型

建立软件系统体系结构模型 为了帮助确保您的软件系统或应用程序满足用户需求,您可以在 Visual Studio 旗舰版中创建模型来作为软件系统或应用程序的总体结构和行为的说明的一部分。还可以使用模型来描述在整个设计过程中使用的模式。这些模型可帮助您了解现有的体系结构、讨论更改以及明确传达您的意图。 模型可用于减少自然语言说明中出现的多义性,并帮助您和您的同事直观地显示设计和讨论备选设计。 应将模型与其他文档或讨论一起使用。模型本身并不表示体系结构的完整规范。 说明 可以将系统的体系结构分为两个区域: ?高级设计。高级设计描述主要组件,并说明这些组件之间如何进行交互以满足每项需求。如果系统是大型系统,则每个组件可能具有自己的高级设计,以便显示这些组件是如何由多个更小的组件构成的。?在整个设计过程使用的设计模式和约定。模式描述实现编程目标的特定方法。通过在整个设计过程中使用相同的模式,您的团队可以降低进行更改和开发新软件的成本。 高级设计 高级设计描述系统的主要组件,并说明这些组件之间如何进行交互以实现设计目标。以下列表中的活动与开发高级设计有关,但这些活动不一定按照特定的顺序排列。 如果您要更新现有代码,则可以先从描述主要组件开始。请先确保您了解对用户需求的任何更改,然后再添加或修改组件之间的交互。如果您要开发新系统,则可以从了解用户需求的主要功能开始。然后,您可以探究主要用例的交互序列,再将这些序列合并为一个组件设计。 对于上述每种情况,并行开发不同的活动并在早期阶段开发代码和测试会很有用。避免尝试在开始这些方面中的某个方面前完成另一个方面。通常,在您编写和测试代码时,相关需求和您对系统的最佳设计方法的理解会发生更改。因此,您应先了解需求和设计的主要功能并对其进行编码。在稍后的项目迭代中填充详细信息。 ?了解需求。任何设计的第一步都是要清楚地了解用户需求。 ?体系结构模式。您对系统的核心技术和体系结构元素做出的相关选择。 ?组件及其接口。您可以绘制组件图来显示系统的主要部件以及它们进行交互所使用的接口。每个组件的接口均包含您在序列图中标识的所有消息。

UML系统建模和分析设计(刁成嘉)课后习题集整理

一、选择 1、封装是指把对象的(A)结合在一起,组成一个独立的对象。 A.属性和操作B.信息流C.消息和事件D.数据的集合2、封装是一种(C)技术,目的是使对象的生产者和使用者分离,使对象的定义和实现分开。 A.工程化B.系统维护C.信息隐蔽D.产生对象3、面向对象方法中的(D)机制是子类可以自动地拥有复制父类全部属性和操作。 A.约束B对象映射C.信息隐蔽D.继承 4、使得在多个类中能够定义同一个操作或属性名,并在每一个类中有不同的实现的一种方法(B)。 A.继承B.多态性 C.约束 D.接口 5、UML 的软件以(A)为中心,以系统体系结构为主线,采用循环、迭代、渐增的方式进行开发。 A. 用例 B.对象 C.类 D.程序 6、UML 的(B)模型图由类图、对象图、包图、构件图和配置图组成。 A. 用例 B. 静态 C. 动态 D. 系统 7、UML的(C)模型图由活动图、顺序图、状态图和合作图组成。 A. 用例 B. 静态 C. 动态 D.系统 8、UML的最终产物就是最后提交的可执行的软件系统和(D)。 A.用户手册B.类图C.动态图D.相应的软件文档资料 9、在UML的需求分析建模中,(B)模型图必须与用户反复交流并加以确认。 A. 配置B. 用例C.包D. 动态 10、可行性研究分析包括经济可行性分析、技术可行性分析和(B)。 A.风险可行性分析 B.法律可行性分析 C.资源可行性分析 D.效益可行性分析 11、UML的客户分析模型包括(A)模型、类图、对象图和活动图组成。 A.用例 B.分析 C.属性 D.系统 12、UML客户需求分析使用的CRC卡上“责任”一栏的容主要描述类的(C)和操作。 A.对象成员 B.关联对象 C.属性 D.私有成员 13、UML客户需求分析产生的系统模型描述了系统的(D) A.状态 B.体系结构 C.静态模型 D.功能要求 14、在UML的需求分析建模中,用例模型必须与(B)反复交流并加以确认。 A.软件生产商 B.用户 C.软件开发人员 D.问题领域专家 15、在UML的需求分析建模中,对用例模型中的用例进行细化说明应使用(A)。 A.活动图 B.状态图 C.配置图 D.构件图 16、活动图中的分劈和同步接合图符是用来描述(A) A.多进程的并发处理行为 B.对象的时序 C.类的关系 D.系统体系结构框架