八年级数学下册第20章数据的分析 全章教案

第二十章数据的分析

20.1数据的代表

20.1.1平均数(第一课时)

一、教学目标:

1、使学生理解数据的权和加权平均数的概念

2、使学生掌握加权平均数的计算方法

3、通过本节课的学习,还应使学生理解平均数在数据统计中的意义和作用:描述一组数据集中趋势的特征数字,是反映一组数据平均水平的特征数。

二、重点、难点和难点突破的方法:

1、重点:会求加权平均数

2、难点:对“权”的理解

1、加深对加权平均数的理解

2、会根据频数分布表求加权平均数,从而解决一些实际问题

3、会用计算器求加权平均数的值

第二十章数据的分析

课题20.1 数据的代表课时:六课时

第一课时20.1.1 平均数

【学习目标】

1、使学生理解数据的权和加权平均数的概念

2、使学生掌握加权平均数的计算方法

3、通过本节课的学习,还应使学生理解平均数在数据统计中的意义和作用:描述一组数据集中趋势的特征数字,是反映一组数据平均水平的特征数。

【重点难点】

重点:会求加权平均数

难点:对“权”的理解

【导学指导】

学习教材P124-P127相关内容,思考、讨论、合作交流后完成下列问题:

1.你认为P124“思考”中小明的做法有道理吗?为什么?

2.正确的解法应是怎样的?请谈谈你的看法。

3.什么是加权平均数?

4.P125“例1”中,所求的结果已不再是各人听说读写成绩的简单平均,而是听说读写成绩的加权平均数,它们的权分别是多少?

5.P126“例2”中,两名选手的单项成绩都是两个95分与一个85分,为什么他们的最后得分不同呢?谈谈你对权的作用的体会。

【课堂练习】

1.教材P127练习第1,2题。

2、在一个样本中,2出现了x

1次,3出现了x

2

次,4出现了x

3

次,5出现了x

4

次,则这个

样本的平均数为.

3、某人打靶,有a次打中x环,b次打中y环,则这个人平均每次中靶环。

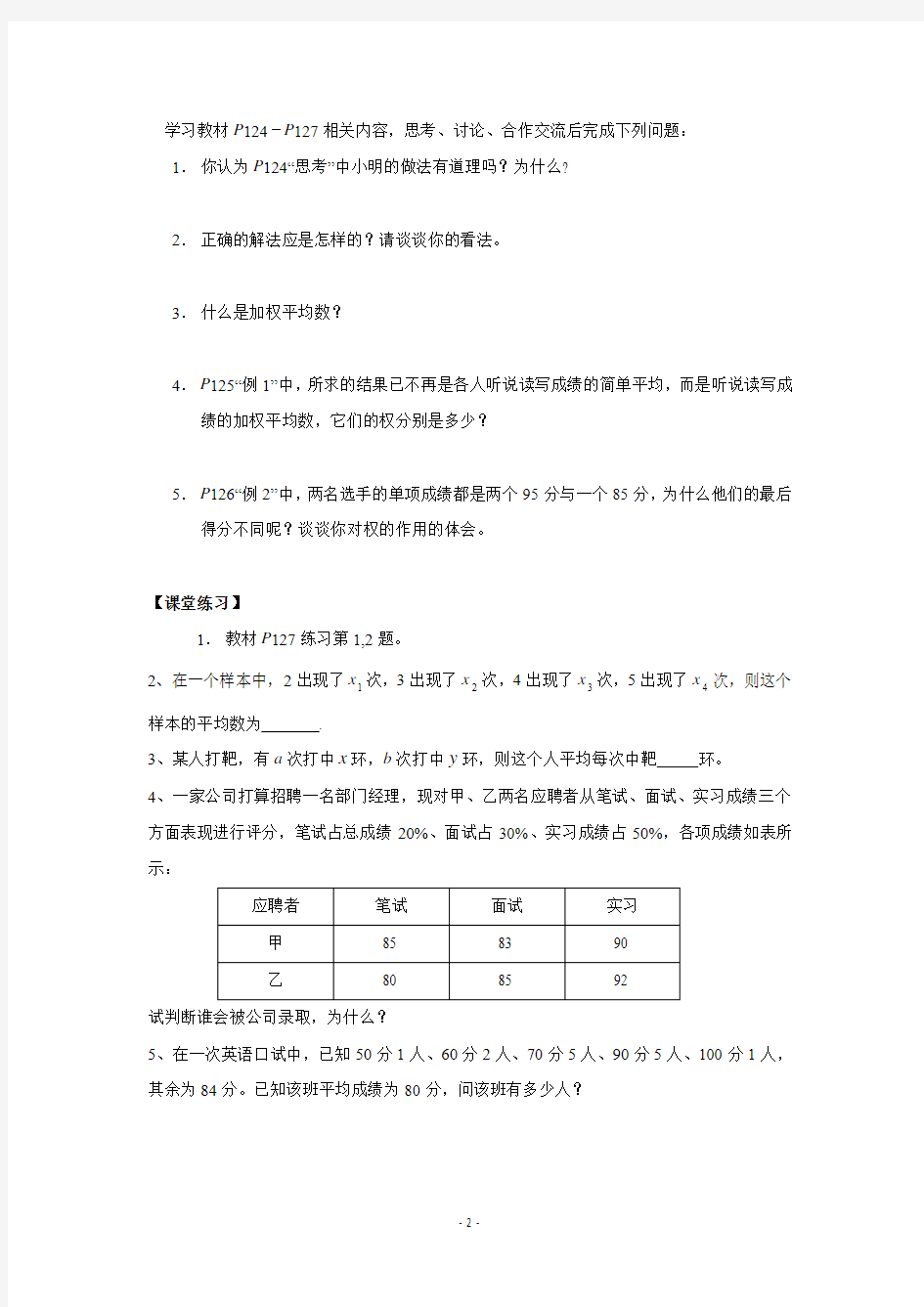

4、一家公司打算招聘一名部门经理,现对甲、乙两名应聘者从笔试、面试、实习成绩三个方面表现进行评分,笔试占总成绩20%、面试占30%、实习成绩占50%,各项成绩如表所示:

应聘者笔试面试实习

甲85 83 90

乙80 85 92

试判断谁会被公司录取,为什么?

5、在一次英语口试中,已知50分1人、60分2人、70分5人、90分5人、100分1人,其余为84分。已知该班平均成绩为80分,问该班有多少人?

6、某广告公司欲招聘广告策划人员一名,对甲、乙、丙三名候选人进行了三项素质测试,他们的各项测试成绩如下表所示:

测试项目测试成绩

甲乙丙

创新74 66 70

综合知识85 72 50

语言45 66 90

(1)如果根据三项测试平均成绩确定录用人选,那么谁将被录取?

(2)根据实际需要,公司将创新、综合知识、语言三项测试得分按4:2:2的比例确定各人的测试成绩,此时谁将被录用?

【要点归纳】

你今天有什么收获?与同伴交流一下。

【拓展训练】

学校对各个班级的教室卫生情况考察包括以下几项:黑板、门窗、桌椅、地面。三个班的各项卫生成绩情况分别如下:

黑板门窗桌椅地面

1班8.5 9 9.5 9

2班9.5 8.5 9 9

3班9 9.5 9 8.5

请你设计一个评分方案,并根据你的评分方案计算一下哪个班的卫生情况最好?

20.1数据的代表

第二课时20.1.1 平均数

【学习目标】

1.理解把算术平均数的简便算法看成加权平均数的道理,进一步加深对加权平均数的认识。

2.能根据频数分布表利用组中值的方法计算加权平均数。

3.掌握利用计算器计算加权平均数的方法。

【重点难点】

重点:能根据频数分布表利用组中值的方法应用公式计算加权平均数。

难点:对算术平均数的简便算法与加权平均数算法一致性的理解。

【导学指导】

学习教材P127-P129相关内容,思考、讨论、合作交流后完成下列问题:

1.你能为教材P127的算术平均数举一个例子吗?

2.把算术平均数的公式与上节课的加权平均数公式进行对比,思考它们的相同之处与不同之处。

3.教材P128的“探究”中,各组的载客量不是一个具体值,怎么办?

4.你的计算器能求平均数吗?试试看。

【课堂练习】

1.教材P129练习第1,2题。

2.八年级一班有学生50人,八年级二班有学生45人。期末数学测试中,一班学生的平均分为81.5分,二班学生的平均分是83.4分,这两个班的平均分是多少?

【要点归纳】

本节课你学到了什么?与同伴交流一下。

【拓展训练】

1.小民骑自行车的速度是15千米/时,步行的速度是5千米/时,如果小民先骑自行车2小时,然后步行1小时,那么他的平均速度是多少?

2.小民和小亮家去年的饮食、教育、和其他支出均分别为3600元,1200元,7200元。小民家今年的这三项支出依次比去年增长了10﹪,20﹪,30﹪,小亮家今年这

三项支出依次比去年增长了20﹪,30﹪,10﹪。小民和小亮家今年的总支出比去

年增长的百分数相等吗?它们分别是多少?

3. 为调查居民生活环境质量,环保局对所辖的50个居民区进行了噪音(单位:分贝)水平的调查,结果如下图,求每个小区噪音的平均分贝数。

年龄频数

28≤X<30 4

30≤X<32 3

32≤X<34 8

34≤X<36 7

36≤X<38 9 38≤X<40 11 40≤X<42 2

60

10

5

噪音/分贝

80

70

50

40

15

20

6

12

18

4

频数

10

90

第三课时20.1.1 平均数

【学习目标】

1.能根据频数分布直方图计算平均数。

2.能正确有效应用平均数知识解决问题,提高分析、解决问题的能力。

3.学习并体会用样本平均数估计总体平均数的思想方法。

【重点难点】

重点:能根据频数分布直方图计算平均数。

难点:能根据不同特点的频数分布直方图采取相应的处理方法。

【导学指导】

我们知道,当所要考察的对象很多,或考察本身带有破坏性时,统计中常用通过样本估计总体的方法来获得对总体的认识。例如,实际生活中经常用样本的平均数来估计总体的平均数。

学习教材P129-P130相关内容,思考、讨论、合作交流后完成下列问题:

1.教材p129“例3”中,表格里没有组中值,怎么办?

2.某灯泡厂要测量一批灯泡的使用寿命,使用全面调查的方法考察这批灯泡的平均使

用寿命合适吗?由这100个灯泡的使用寿命估计这批灯泡的平均使用寿命可以吗?

这批灯泡的平均使用寿命是多少?

【课堂练习】

1.教材P130练习题。

2.小妹统计了她家10月份的长途电话费清单,并按通话时间画出直方图。

(1)这张直方图与第1题中的直方图有何不同?

(2)从这张图你能得到哪些信息?

(3)小妹家10月份平均每个长途电话的通话时间是多少?

(4)你认为能通过(3)的结论估计小妹家一年中平均每个长途电话的通话时间吗?

15

1

5

10

20

25

时间/分

频数(通话次数)

51015202530

【要点归纳】

今天你有什么收获,与同伴交流一下。

【拓展训练】

1. 某瓜农采用大棚栽培技术种植了一亩地的良种西瓜,这亩地产西瓜约600个,在

西瓜上市前该瓜农随机摘下10个成熟的西瓜,称重如下: 西瓜质量/千克 5.5 5.4 5.0 4.9 4.6 4.3 西瓜数量/个

1

2

3

2

1

1

计算这10个西瓜的平均质量,并根据计算结果估计这亩地的西瓜产量约是多少? 2.

某班同学进行数学测验,将所得的成绩(得分取整数)进行整理后分成5组,并

绘成频数分布直方图,请结合直方图提供的信息,回答下列问题:

(1) 该班共有多少名学生?(2)80.5-90.5这一分数段的频数、频率分别是多少? (3) 这次考试的平均成绩是多少?

分数

人数

50.5181512963

60.570.580.590.5100.5

410

20.1 数据的代表

20.1.2 中位数和众数(第一课时)

【学习目标】

1.掌握中位数的概念,会求一组数据的中位数。

2.能应用中位数知识分析解决实际问题。

3.初步感受中位数的特点及其与平均数的区别与联系。

【重点难点】

重点:掌握中位数的概念,能应用中位数知识分析解决实际问题。

难点:感受中位数的特点及其与平均数的区别与联系。

【导学指导】

学习教材P130-P131相关内容,思考、讨论、合作交流后完成下列问题:

1.什么是中位数?

2.你认为中位数和平均数有什么区别与联系?

【课堂练习】

1、数据8、9、9、8、10、8、99、8、10、7、9、9、8的中位数是,众数是

2、一组数据2

3、27、20、18、X、12,它的中位数是21,则X的值是.

3、数据92、96、98、100、X的众数是96,则其中位数和平均数分别是()

A.97、96

B.96、96.4

C.96、97

D.98、97

4、如果在一组数据中,23、2

5、28、22出现的次数依次为2、5、3、4次,并且没有其他的数据,则这组数据的众数和中位数分别是()

A.24、25

B.23、24

C.25、25

D.23、25

5、随机抽取我市一年(按365天计)中的30天平均气温状况如下表:

温度(℃)-

-1 7 15 21 24 30

8

天数 3 5 5 7 6 2 2

请你根据上述数据回答问题:

(1).该组数据的中位数是什么?

(2).若当气温在18℃~25℃为市民“满意温度”,则我市一年中达到市民“满意温度”的大约有多少天?

6、教材P131练习题。

7、在一次测试中,全班平均成绩是78分,小妹考了83分,她说自己的成绩在班里是中上水平,你认为小妹的说法合适吗?下面是小妹她们班所有学生的成绩:

20,35,35,40,40,52,63,65,74,79,80,83,84,84,85,85,85,85,85,85,86,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,88,88,90,91,92,93,95.

由数列可知,小妹的成绩在全班是中上水平吗?多少分才是中上水平?

【要点归纳】

今天你有什么收获?与同伴交流一下。

20.1.2 中位数和众数(第二课时)

【学习目标】

1.掌握众数的概念,会求一组数据的众数。

2.能应用众数知识分析解决实际问题。

3.初步感受众数的特点及其与中位数、平均数的区别与联系。

【重点难点】

重点:理解众数的意义,能应用众数知识分析解决实际问题。

难点:众数的特点及其与中位数、平均数的区别与联系。

【导学指导】

学习教材P131-P132 相关内容,思考、讨论、合作交流后完成下列问题:

1.什么是众数?

2.众数与中位数、平均数有什么相同和不同的?

【课堂练习】

1.教材P132练习第1,2题。

2.在某电视台举办的歌咏比赛中,六位评委给1号选手的评分如下:

90,96,91,96,95,94,这组数据的众数是

A.94.5 B. 95 C. 96 D. 2

3.8年级一班46个同学中,13岁的有5人,14岁的有20人,15岁的15人,16岁的6人。8

年级一班学生年龄的平均数,中位数,众数分别是多少?

4、求下列数据的众数:

(1)3,2,5,3,1,2,3

(2)5,2,1,5,3,5,2,2

在一次环保知识竞赛中,某班50名学生成绩如下表所示:

得分50 60 70 80 90 100 110 120

人数 2 3 6 14 15 5 4 1

分别求出这些学生成绩的众数、中位数和平均数.

5、公园里有甲、乙两群游客正在做团体游戏,两群游客的年龄如下:(单位:岁)

甲群:13、13、14、15、15、15、16、17、17。

乙群:3、4、4、5、5、6、6、54、57。

(1)、甲群游客的平均年龄是岁,中位数是岁,众数是岁,其中能较好反映甲群游客年龄特征的是。

(2)、乙群游客的平均年龄是岁,中位数是岁,众数是岁。其中能较好反映乙群游客年龄特征的是。

【要点归纳】

今天你有什么收获? 与同伴交流一下。

【拓展训练】

1.甲、乙两班举行默写英语单词比赛,成绩如下:

参赛人数平均字数中位数

甲班55 135 149

乙班55 135 151

如果默写150个以上为优秀,你认为哪个班较好?为什么?

2.某中学举行演讲比赛,8(1)、8(2)班根据初赛成绩各选出5名选手参加复赛,两个

班各选出的5名选手的复赛成绩(满分为100分)如下表所示:

8(1)班75 80 85 85 100

8(2)班100 80 100 75 70

(1)根据上图填写下表:

平均数(分)中位数(分)众数(分)

8(1)班85 85

8(2)班85 80

(2)结合两班复赛成绩的平均数和中位数,分析哪一个班级的复赛成绩较好。

(3)如果在每班参加复赛的选手中分别选出两人参加决赛,你认为哪个班的实力更强一些,并说明理由。

第六课时20.1.2 中位数和众数

【学习目标】

1.在解决实际问题中进一步理解平均数、中位数、众数作为数据代表的意义,能根据所

给信息求出相应的数据代表。

2.结合具体情景体会平均数、中位数、众数三者的特点与差异,能根据具体问题选择适

当的量来代表,并作出自己的评判。

【重点难点】

重点:理解平均数、中位数、众数作为数据代表的意义,能根据具体问题选择适当的量来代表。

难点:能对具体问题进行分析,选择适当的量来代表。

【导学指导】

复习旧知:

什么是平均数?什么是中位数?什么是众数?它们有什么区别与联系?

学习新知:

学习教材P132-P134相关内容,思考、讨论、合作交流后完成下列问题:

如何在实际问题中选取平均数、中位数、众数来代表数据?

【课堂练习】

1.教材P135练习题。

2.8年级某教室里,三位同学正在为谁的数学成绩好而争论,他们五次数学成绩分别是:

小花:62,94,95,98,98 小妹:62,92,98,99,100 小路:40,62,85,99,99

他们都认为自己的数学成绩比另两位同学好,

(1)他们认为自己的数学成绩比另外两位同学好的依据是什么?

(2)你认为哪一个同学的成绩最好呢?请说明理由。

【要点归纳】

你今天有什么收获?与同伴交流一下。

【拓展训练】

1.某超市购进一批不同价格的皮鞋,下表是该超市在近几年统计的平均数据。要使该超市销售皮鞋收入最大,该超市应多购()的皮鞋。

皮鞋价(元)160 140 120 100

销售百分率60%75%83%95%

A.160元B.140元C.120元D.100元

2.某商场统计了每个营业员在某月的销售额,统计图如下:

(1)设营业员的月销售额为x万元,商场规定:当x<15时为不称职,当15≤x<20时为基本称职,当20≤x<25时为称职,当x≥25时为优秀,试求出不称职、基本称职、称职、优秀四个层次营业员人数所占的百分比。

(2)根据(1)中的规定,所有称职和优秀的营业员月销售的中位数、众数、平均数分别是多少?

(3)为了调动营业员的工作积极性,决定实行销售奖励标准,凡达到或超过这个标准的营业员将受到奖励。如果要使得称职和优秀的所有营业员的半数左右能获奖,你认为这个奖励标准应定为多少合适?简述理由。

20.2数据的波动

20.2.1极差

【学习目标】

1、理解极差的定义,知道极差是用来反映数据波动范围的一个量

2、会求一组数据的极差

【重点难点】

1、重点:会求一组数据的极差

2、难点:本节课内容较容易接受,不存在难点。

三、例习题的意图分析

教材P151引例的意图

(1)、主要目的是用来引入极差概念的

(2)、可以说明极差在统计学家族的角色——反映数据波动范围的量

(3)、交待了求一组数据极差的方法。

四、课堂引入:

引入问题可以仍然采用教材上的“乌鲁木齐和广州的气温情”为了更加形象直观一些的反映极差的意义,可以画出温度折线图,这样极差之所以用来反映数据波动范围就不言而喻了。

五、例习题分析

本节课在教材中没有相应的例题,教材P152习题分析

问题1 可由极差计算公式直接得出,由于差值较大,结合本题背景可以说明该村贫富差距较大。问题2 涉及前一个学期统计知识首先应回忆复习已学知识。问题3答案并不唯一,合理即可。

六、随堂练习:

1、一组数据:473、865、368、774、539、474的极差是,一组数据1736、1350、-2114、-1736的极差是.

2、一组数据

3、-1、0、2、X的极差是5,且X为自然数,则X= .

3、下列几个常见统计量中能够反映一组数据波动范围的是()

A.平均数

B.中位数

C.众数

D.极差

4、一组数据X

1、X

2

…X

n

的极差是8,则另一组数据2X

1

+1、2X

2

+1 (2)

n

+1的极差是

()

A. 8

B.16

C.9

D.17

答案:1. 497、3850 2. 4 3. D 4.B

七、课后练习:

1、已知样本9.9、10.3、10.3、9.9、10.1,则样本极差是()

A. 0.4

B.16

C.0.2

D.无法确定

在一次数学考试中,第一小组14名学生的成绩与全组平均分的差是2、3、-5、10、12、8、

2、-1、4、-10、-2、5、5、-5,那么这个小组的平均成绩是()

A. 87

B. 83

C. 85 D无法确定

3、已知一组数据2.1、1.9、1.8、X、2.2的平均数为2,则极差是。

4、若10个数的平均数是3,极差是4,则将这10个数都扩大10倍,则这组数据的平均数是,极差是。

5、某活动小组为使全小组成员的成绩都要达到优秀,打算实施“以优帮困”计划,为此统计了上次测试各成员的成绩(单位:分)

90、95、87、92、63、54、82、76、55、100、45、80

计算这组数据的极差,这个极差说明什么问题?

将数据适当分组,做出频率分布表和频数分布直方图。

6、为了调查居民的生活水平,有关部门对某地区5个街道的50户居民的家庭存款进行了调查,数据(单位:元)如下:

16000 35000 23000 65000 22000 19000 68000 48000 50000 47000 23000 15000 31000 56000 37000 22000 33000 58000 43000 36000 38000 30000 51000 70000 31000 29000 44000 58000 38000 37000 33000 52000 41000 42000 48000 30000 40000 46000 60000 24000 33000 61000 50000 49000 30000 31000 72000 18000 50000 19000

(1)这50个家庭存款的最大值、最小值、极差以及平均数分别是多少?

(2)将这50个家庭存款数分成下面7组,分别计算各组的频数。

储蓄额/元频数

10000------19000

20000------29000

30000------39000

40000------49000

50000------59000

60000------69000

70000------79000

(3)根据上表,作出频数分布直方图。

20.2.2 方差

【学习目标】

1. 了解方差的定义和计算公式。

2. 理解方差概念的产生和形成的过程。

3. 会用方差计算公式来比较两组数据的波动大小。

【重点难点】

重点:方差产生的必要性和应用方差公式解决实际问题。

难点:理解方差公式

三. 例习题的意图分析:

1. 教材P125的讨论问题的意图:

(1).创设问题情境,引起学生的学习兴趣和好奇心。

(2).为引入方差概念和方差计算公式作铺垫。

(3).介绍了一种比较直观的衡量数据波动大小的方法——画折线法。

(4).客观上反映了在解决某些实际问题时,求平均数或求极差等方法的局限性,使学生体会到学习方差的意义和目的。

2. 教材P154例1的设计意图:

(1).例1放在方差计算公式和利用方差衡量数据波动大小的规律之后,不言而喻其主要目的是及时复习,巩固对方差公式的掌握。

(2).例1的解题步骤也为学生做了一个示范,学生以后可以模仿例1的格式解决其他类似

的实际问题。

四.课堂引入:

除采用教材中的引例外,可以选择一些更时代气息、更有现实意义的引例。例如,通过学生观看2004年奥运会刘翔勇夺110米栏冠军的录像,进而引导教练员根据平时比赛成绩选择参赛队员这样的实际问题上,这样引入自然而又真实,学生也更感兴趣一些。

五. 例题的分析:

教材P154例1在分析过程中应抓住以下几点:

1.题目中“整齐”的含义是什么?说明在这个问题中要研究一组数据的什么?学生通过思

考可以回答出整齐即波动小,所以要研究两组数据波动大小,这一环节是明确题意。

2.在求方差之前先要求哪个统计量,为什么?学生也可以得出先求平均数,因为公式中需

要平均值,这个问题可以使学生明确利用方差计算步骤。

3.方差怎样去体现波动大小?

这一问题的提出主要复习巩固方差,反映数据波动大小的规律。

六. 随堂练习:

1. 从甲、乙两种农作物中各抽取1株苗,分别测得它的苗高如下:(单位:cm)

甲:9、10、11、12、7、13、10、8、12、8;

乙:8、13、12、11、10、12、7、7、9、11;

问:(1)哪种农作物的苗长的比较高?

(2)哪种农作物的苗长得比较整齐?

2. 段巍和金志强两人参加体育项目训练,近期的5次测试成绩如下表所示,谁的成绩比较稳定?为什么?

测试次数 1 2 3 4 5

段巍13 14 13 12 13

金志强10 13 16 14 12

参考答案:1.(1)甲、乙两种农作物的苗平均高度相同;(2)甲整齐

2.段巍的成绩比金志强的成绩要稳定。

七. 课后练习:

1.已知一组数据为2、0、-1、3、-4,则这组数据的方差为。

2.甲、乙两名学生在相同的条件下各射靶10次,命中的环数如下:甲:7、8、6、8、6、5、9、10、7、4

乙:9、5、7、8、7、6、8、6、7、7

经过计算,两人射击环数的平均数相同,但S2

甲S2

乙

,所以确定去参加比赛。

3. 甲、乙两台机床生产同种零件,10天出的次品分别是()

甲:0、1、0、2、2、0、3、1、2、4

乙:2、3、1、2、0、2、1、1、2、1

分别计算出两个样本的平均数和方差,根据你的计算判断哪台机床的性能较好?

4.小爽和小兵在10次百米跑步练习中成绩如表所示:(单位:秒)

小爽10.8 10.9 11.0 10.7 11.1 11.1 10.8 11.0 10.7 10.9

小兵10.9 10.9 10.8 10.8 11.0 10.9 10.8 11.1 10.9 10.8

如果根据这几次成绩选拔一人参加比赛,你会选谁呢?

数据的分析复习学案

学习目标:

1、进一步理解平均数、中位数和众数等统计量的统计意义。

2、会计算加权平均数,理解“权”的意义,能选择适当的统计量表示数据的集中趋势。

3、会计算极差和方差,理解它们的统计意义,会用它们表示数据的波动情况。

4、会用样本平均数、方差估计总体的平均数、方差,进一步感受抽样的必要性,体会用样本估计总体的思想。

一、知识点回顾

1、数学期末总评成绩由作业分数,课堂参与分数,期考分数三部分组成,并按3:3:4的比例确定。已知小明的期考80分,作业90分,课堂参与85分,则他的总评成绩为________。

2、样本1、2、

3、0、1的平均数与中位数之和等于___.

3、一组数据5,-2,3,x,3,-2,若每个数据都是这组数据的众数,则这组数据的平均数是.

4、数据1,6,3,9,8的极差是.

5、已知一个样本:1,3,5,x,2,它的平均数为3,则这个样本的方差是。

二、专题练习

1、方程思想:

例:某次考试A、B、C、D、E这5名学生的平均分为62分,若学生A除外,其余学生的平均得分为60分,那么学生A的得分是_____________.

点拨:本题可以用统计学知识和方程组相结合来解决。

同类题连接:某班级组织一批学生去春游,预计共需费用120元,后来又有2人参加进来,总费用不变,于是每人可以少分摊3元,设原来参加春游的学生x人。可列方程:

2、分类讨论法:

例:汶川大地震牵动每个人的心,一方有难,八方支援,5位衢州籍在外打工人员也捐款献爱心。已知5人平均捐款560元(每人捐款数额均为百元的整数倍),捐款数额最少的也捐了200元,最多的(只有1人)捐了800元,其中一人捐600元,600元恰好是5人捐款数额的中位数,那么其余两人的捐款数额分别是___________;

点拨:做题过程中要注意满足的条件。

同类题连接:数据-1 , 3 , 0 , x的极差是5 ,则x = .

3、平均数、中位数、众数在实际问题中的应用:

例:某班50人右眼视力检查结果如下表所示:

视力0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.5 人数 2 2 2 3 3 4 5 6 7 11 5

求该班学生右眼视力的平均数、众数与中位数.发表一下自己的看法。

4、方差在实际问题中的应用

例:甲、乙两名射击运动员在相同条件下各射靶5次,各次命中的环数如下:

甲: 5 8 8 9 10

乙:9 6 10 5 10

(1)分别计算每人的平均成绩;

(2)求出每组数据的方差;

(3)谁的射击成绩比较稳定?

三、知识点回顾

1、平均数:

在一次英语口试中,已知50分1人、60分2人、70分5人、90分5人、100分1人,其余为84分。已知该班平均成绩为80分,问该班有多少人?

2、中位数和众数

○1.一组数据23、27、20、18、X、12,它的中位数是21,则X的值是.

○2.如果在一组数据中,23、25、28、22出现的次数依次为2、5、3、4次,并且没有其他的数据,则这组数据的众数和中位数分别是()

A.24、25

B.23、24

C.25、25

D.23、25

○

3.在一次环保知识竞赛中,某班50名学生成绩如下表所示: 得分 50 60 70 80 90 100 110 120 人数

2

3

6

14

15

5

4

1

分别求出这些学生成绩的众数、中位数和平均数.

3、极差和方差

○1.一组数据X 1、X 2…X n 的极差是8,则另一组数据2X 1+1、2X 2+1…,2X n +1的极差是( ) A . 8 B .16 C .9 D .17 ○

2.如果样本方差[]

242322212

)2()2()2()2(4

1

-+-+-+-=x x x x S , 那么这个样本的平均数为 .样本容量为 .

四、自主探究

1、已知:1、

2、

3、

4、

5、这五个数的平均数是3,方差是2.

则:101、102、103、104、105、的平均数是 ,方差是 。 2、4、6、8、10、的平均数是 ,方差是 。 你会发现什么规律? 2、应用上面的规律填空:

若n 个数据x 1,x 2……x n 的平均数为m ,方差为w 。

(1)n 个新数据x 1+100,x 2+100, …… x n +100的平均数是 ,方差为 。 (2)n 个新数据5x 1,5x 2, ……5x n 的平均数 ,方差为 。

五、学以致用:

1、为了解我校八年级800名学生期中数学考试情况,从中抽取了200名学生的数学成绩进行统计.下列判断:①这种调查方式是抽样调查;②800名学生是总体;③每名学生的期中考试数学成绩是个体;④200名学生是总体的一个样本;⑤200名学生是样本容量.其中正确的判断有( )

A .1个

B .2个

C .3个

D .4个

2、甲、乙、丙、丁四人的数学测验成绩分别为90分、90分、x 分、80分,若这组数据的众数与平均数恰好相等,则这组数据的中位数是( ) A .100分 B .95分 C .90分 D .85分

人教版八年级数学下册 数据的分析 知识讲解

数据的分析 【学习目标】 1. 了解加权平均数的意义和求法,会求实际问题中一组数据的平均数,体会用样本平均数估计总体平均数的思想. 2. 了解中位数和众数的意义,掌握它们的求法.进一步理解平均数、中位数和众数所代表的不同的数据特征. 3. 了解极差和方差的意义和求法,体会它们刻画数据波动的不同特征.体会用样本方差估计总体方差的思想,掌握分析数据的思想和方法. 4. 从事收集、整理、描述和分析数据得出结论的统计活动,经历数据处理的基本过程,体验统计与生活的联系,感受统计在生活和生产中的作用,养成用数据说话的习惯和实事求是的科学态度. 【要点梳理】 【高清课堂 数据的分析 知识要点】 要点一、算术平均数和加权平均数 一般地,对于n 个数123n x x x x 、、、…,我们把()1231 n x x x x n ???++++叫做这n 个数的算术平均数,简称平均数,记作x .计算公式为()1231 n x x x x x n = ???++++. 要点诠释:平均数表示一组数据的“平均水平”,反映了一组数据的集中趋势. (1)当一组数据较大时,并且这些数据都在某一常数a 附近上、下波动时, 一般选用简化计算公式x x a '=+.其中x '为新数据的平均数,a 为取定的接近这组数据的平均数的较“整”的数. (2)平均数的大小与一组数据里的每个数据均有关系,其中任一数据的变动 都会相应引起平均数的变动.所以平均数容易受到个别特殊值的影响. 若n 个数12n x x x 、、…的权分别是12n w w w 、、…、,则112212......n n n x w x w x w w w w ++++++叫做 这n 个数的加权平均数. 要点诠释:(1)相同数据i x 的个数i w 叫做权,i w 越大,表示i x 的个数越多,“权”就越重. 数据的权能够反映数据的相对“重要程度”. (2)加权平均数实际上是算术平均数的另一种表现形式,是平均数的简便运 算. 要点二、中位数和众数 1.中位数的概念:将一组数据按照由小到大(或由大到小)的顺序排列,如果数据的个数是 奇数,则处于中间位置的数称为这组数据的中位数;如果数据的个数是偶数,则中间两个数据的平均数称为这组数据的中位数. 要点诠释:(1)一组数据的中位数是唯一的;一组数据的中位数不一定出现在这组数 据中. (2)由一组数据的中位数可以知道中位数以上和以下数据各占一半. 2.众数的概念:一组数据中出现次数最多的数据称为这组数据的众数. 要点诠释:(1)一组数据的众数一定出现在这组数据中;一组数据的众数可能不止一 个;如果所有数据出现的次数都一样,那么这组数据就没有众数. (2)众数是一组数据中出现次数最多的数据而不是数据出现的次数.

第二十章 数据的分析 全章教案

第二十章数据的分析 20.1数据的代表 20.1.1平均数(第一课时) 一、教学目标: 1. 使学生理解数据的权和加权平均数的概念 2. 使学生掌握加权平均数的计算方法 3. 通过本节课的学习,还应使学生理解平均数在数据统计中的意义和作用:描述一组数据集中趋势的特征数字,是反映一组数据平均水平的特征数. 二、重点、难点和难点突破的方法: 1. 重点:会求加权平均数 2. 难点:对“权”的理解 3. 难点的突破方法: 首先应该复习平均数的概念:把一组数据的总和除以这组数据的个数所得的商,叫做这组数据的平均数.复习这个概念的好处有两个:一则可以将小学阶段的关于平均数的概念加以巩固,二则便于学生理解用数据与其权数乘积后求和作为加权平均数的分子. 在教材P124“讨论”栏目中要讨论充分、得当,排除学生常见的思维障碍.讨论问题中的错误做法是学生常见错误,尤其是中差生往往按小学学过的平均数计算公式生搬硬套.在讨论过程中教师应注意提问学生平均数计算公式中分子是什么、分母又是什么?学生由前面复习平均数定义可答出分子是数据的总和、分母是数据的个数,这时教师可递进设疑:那么,题目中涉及的每个数据是每个占有耕地面积还是人均占有耕地面积呢?数据个数是指A ,B ,C 三个县还是三个县的总人数呢?这样看来小明的做法有道理吗,为什么? 通过以上几个问题的设计为学生充分思考和相互讨论交流就铺好了台阶. 要使学生更好的去理解权的意义,可以再举一些生活、学习中的例子.比如:初二(五)班有4个小组,在一次测验中第一组有7名同学得了99分,1名同学得了61分,第二组有1名同学得到了100分、7名同学得62分.能否由 2 62 10026199+< +得出第二小组平均成绩这样的结论?为什么?这个例子简单明了又便于学生想象理解,能够让学生从中体会到得 99分的7个人比1个得61分的学生对平均成绩影响更大,从而理解权的意义. 在讨论栏目过后,引出加权平均数.最好让学生将公式与小学学过的平均数计算公式作比较看看意义上是否一致,这样做利于学生把新旧知识联系起来,利于对加权平均数公式的理解,也利于理解“权”的意义. 三、例习题意图分析 1. 教材P124的问题及讨论栏目在教学中起到的作用. (1)这个问题的设计和讨论栏目在此处安排最直接和最重要的目的是想引出权的概念和加权平均数的计算公式. (2)这个讨论栏目中的错误解法是初学者常见的思维方式,也是已学者易犯的错误.在这里安排讨论很得当,起揭示思维误区,警示学生、加深认识的作用. (3)客观上,教材P124的问题是一个实际问题,它照应了本节的前言——将在实际问题情境中,进一步探讨它们的统计意义,体会它们在解决实际问题中的作用,揭示了统计知识在解决实际问题中的重要作用. (4)P125的云朵其实是复习平均数定义,小方块则强调了权意义. 2. 教材P125例1的作用如下: (1)解决例1要用到加权平均数公式,所以说它最直接、最重要的目的是及时复习巩

人教版数学八年级下册数据的分析 巩固练习

人教版数学八年级下册 【巩固练习】 一.选择题 1.已知一组数据2,l ,x ,7,3,5,3,2的众数是2,则这组数据的中位数是( ). A .2 B .2.5 C .3 D .5 2.8名学生在一次数学测试中的成绩为80,82,79,69,74,78,x ,81,这组成绩的平均数是77,则x 的值为( ). A .76 B .75 C .74 D .73 3.(2016?岳阳)某小学校足球队22名队员年龄情况如下: 年龄(岁) 12 11 10 9 人数 4 10 6 2 则这个队队员年龄的众数和中位数分别是( ) A .11,10 B .11,11 C .10,9 D .10,11 4. 某班体育委员记录了第一小组七位同学定点投篮(每人投10次)的情况,投进篮筐的个数为6,10,5,3,4,8,4,这组数据的中位数和极差分别是( ). A .4,7 B .7,5 C .5,7 D .3,7 5. 一组数据的方差为2 s ,将这组数据中的每个数都除以2,所得新数据的方差是( ). A . 212s B .22s C .21 4 s D .24s 6. 已知一组数据1x ,2x ,3x ,4x ,5x 的平均数是2,方差是 1 3 ,那么另一组数据132x -,232x -,332x -,432x -,532x -的平均数和方差分别为( ). A .2, 13 B .2,1 C .4,2 3 D .4,3 二.填空题 7.已知三个不相等的正整数的平均数、中位数都是3,则这三个数分别为________. 8.数据1、2、4、4、3、5、l 、4、4、3、2、3、4、5,它们的众数是____、中位数是____、平均数是_______. 9. 给出一组数据:23,22,25,23,27,25,23,则这组数据的中位数是______;方差是______ (精确到0.1). 10.(2015?上海)已知某校学生“科技创新社团”成员的年龄与人数情况如下表所示: 年龄(岁) 11 12 13 14 15 人数 5 5 16 15 12 那么“科技创新社团”成员年龄的中位数是 岁. 11 8环的人数为_________. 12.甲、乙两人比赛射飞镖,两人所得的平均环数相同,其中甲所得环数的方差为13,乙所

数据的分析全章教案-人教版(精品教案)

第二十章数据的分析 数据的代表 20.1.1平均数(第一课时) 一、教学目标: 、使学生理解数据的权和加权平均数的概念 、使学生掌握加权平均数的计算方法 、通过本节课的学习,还应使学生理解平均数在数据统计中的意义和作用:描述一组数据集中趋势的特征数字,是反映一组数据平均水平的特征数。 二、重点、难点和难点突破的方法: 、重点:会求加权平均数 、难点:对“权”的理解 三、例习题意图分析 、教材的问题及讨论栏目在教学中起到的作用。 ()、这个问题的设计和讨论栏目在此处安排最直接和最重要的目的是想引出权的概念和加权平均数的计算公式。 ()、这个讨论栏目中的错误解法是初学者常见的思维方式,也是已学者易犯的错误。在这里安排讨论很得当,起揭示思维误区,警示学生、加深认识的作用。 ()、客观上,教材的问题是一个实际问题,它照应了本节的前言——将在实际问题情境中,进一步探讨它们的统计意义,体会它们在解决实际问题中的作用,揭示了统计知识在解决实际问题中的重要作用。 ()、的云朵其实是复习平均数定义,小方块则强调了权意义。 、教材例的作用如下: ()、解决例要用到加权平均数公式,所以说它最直接、最重要的目的是及时复习巩固公式,并且举例说明了公式用法和解题书写格式,给学生以示范和模仿。 ()、这里的权没有直接给出数量,而是以比的形式出现,为加深学生对权的意义的理解。 ()、两个问题中的权数各不相同,直接导致结果有所不同,这既体现了权数在求加权平均数的作用,又反映了应用统计知识解决实际问题时要灵活、体现知识要活学活用。

、教材例的作用如下: ()、这个例题再次将加权平均数的计算公式得以及时巩固,让学生熟悉公式的使用和书写步骤。 ()、例与例的区别主要在于权的形式又有变化,以百分数的形式出现,升华了学生对权的意义的理解。 ()、它也充分体现了统计知识在实际生活中的广泛应用。 四、课堂引入: 、若不选择教材中的引入问题,也可以替换成更贴近学生学习生活中的实例,下举一例可供借鉴参考。 求该校初二年级在这次数学考试中的平均成绩下述计算方法是否合理为什么 x 4 1 () 五、例习题分析: 例和例均为计算数据加权平均数型问题,因为是初学尤其之前与平均数计算公式已经作过比较,所以这里应该让学生搞明白问题中是否有权数,即是选择普通的平均数计算还是加权平均数计算,其次若用加权平均数计算,权数又分别是多少例的题意理解很重要,一定要让学生体会好这里的几个百分数在总成绩中的作用,它们的作用与权的意义相符,实际上这几个百分数分别表示几项成绩的权。 六、随堂练习: 、老师在计算学期总平均分的时候按如下标准:作业占、测验占、期中占、期末考试占,小关 (单位:小时) 求这些灯泡的平均使用寿命

第二十章数据的分析教案.doc

第二十章 数据的分析 20. 1 数据的集中趋势 20. 1.1 平均数 第 1课时 平均数 (1) 1.使学生理解并掌握数据的权和加权平均数的概念. 2.使学生掌握加权平均数的计算方法. 重点 会求加权平均数. 难点 对 “ 权” 的理解. 一、复习导入 某校八年级共有 4 个班,在一次数学考试中参考人数和成绩如下: 班级 1 班 2 班 3 班 4 班 参考人数 40 42 45 32 平均成绩 80 81 82 79 求该校八年级学生在这次数学考试中的平均成绩.下述计算方法是否合理?为什么? 1 x = 4 ×(79 + 80+ 81+ 82) = 80.5 平均数的概念及计算公式: x1+ x2+ x3+ + xn 一般地,如果有 n 个数 x 1 ,x 2, x 3, , x n ,则有 x = n ,其中 x 叫做这 n 个数的 平均数,读作 “x 拔”. 二、讲授新课 问题: 一家公司打算招聘一名英文翻译,对甲、乙两名应试者进行了听、说、读、写的英语水平测试,他 们的各项成绩 ( 百分制 ) 如表所示 . 应试者 听 说 读 写 甲 85 78 85 73 乙 73 80 82 83 (1) 如果这家公司想招一名综合能力较强的翻译,计算两名应试者的平均成绩 ( 百分制 ) .从他们的成 绩看,应该录取谁? (2) 如果这家公司想招一名笔译能力较强的翻译,听、说、读、写成绩按照 2∶1∶3∶4 的比确定计算两名应试者的平均成绩 ( 百分制 ) .从他们的成绩看,应该录取谁? 对于问题 (1) ,根据平均数公式,甲的平均成绩为: 85+ 78+ 85+ 73 4 = 80.25 , 乙的平均成绩为 73+ 80+ 82+ 83 4 = 79.5. 因为甲的平均成绩比乙高,所以应该录取甲. 对于问题 (2) ,听、说、读、写成绩按照 2∶1∶3∶4 的比确定,这说明各项成绩的 “重要程度 ”有 所不同,读、写的成绩比听、说的成绩更加 “ 重要 ”.因此,甲的平均成绩为 85 × 2+78 × 1+85 × 3+73 × 4 2+ 1+ 3+4 = 79.5 , 乙的平均成绩为

八年级数学数据分析知识点归纳与例题

八年级数学《数据的分析》知识点归纳与经典例题 1.解统计学的几个基本概念 总体、个体、样本、样本容量是统计学中特有的规定,准确把握教材,明确所考查的对象是解决有关总体、个体、样本、样本容量问题的关键。 2.平均数 当给出的一组数据,都在某一常数a 上下波动时,一般选用简化平均数公式' x x a =+,其中a 是取接近于这组数据平均数中比较“整”的数;?当所给一组数据中有重复多次出现的数据,常选用加权平均数公式。 3.众数与中位数 平均数、众数、中位数都是用来描述数据集中趋势的量。平均数的大小与每一个数据都有关,任何一个数的波动都会引起平均数的波动,当一组数据中有个数据太高或太低,用平均数来描述整体趋势则不合适,用中位数或众数则较合适。中位数与数据排列有关,个别数据的波动对中位数没影响;当一组数据中不少数据多次重复出现时,可用众数来描述。 4.极差 用一组数据中的最大值减去最小值所得的差来反映这组数据的变化范围,用这种方法得到的差称为极差,极差=最大值-最小值。 5.方差与标准差 用“先平均,再求差,然后平方,最后再平均”得到的结果表示一组数据偏离平均值的情况,这个结果叫方差,计算公式是 s 2 = 1n [(x 1-x )2+(x 2-x )2+…+(x n -x )2 ]; 方差和标准差都是反映一组数据的波动大小的一个量,其值越大,波动越大,也越不稳定或不整齐。 【能力训练】 一、填空题:

1.甲、乙、丙三台包装机同时分装质量为400克的茶叶.从它们各自分装的茶叶中分别随机抽取了10盒,测得它们的实际质量的方差如下表所示: 2.甲、乙、丙三台机床生产直径为60mm 的螺丝,为了检验产品质量,从三台机床生产的螺丝中各抽查了20个测量其直径,进行数据处理后,发现这三组数据的平均数都是60mm , 它们的方差依次为S 2甲=,S 2乙=,S 2 丙=.根据以上提供的信息,你认为生产螺丝质量最好的是__ __机床。 3.一组数据:2,-2,0,4的方差是 。 4.在世界环境日到来之际,希望中学开展了“环境与人类生存”主题研讨活动,活动之一是对我们的生存环境进行社会调查,并对学生的调查报告进行评比。初三(3)班将本班50篇学生调查报告得分进行整理(成绩均为整数),列出了频率分布表,并画出了频率分组 频率 ~ ~ ~ ~ ~ 合计 1 根据以上信息回答下列问题: (1)该班90分以上(含90分)的调查报告共有________篇; (2)该班被评为优秀等级(80分及80分以上)的调查报告占_________%; (3)补全频率分布直方图。 5.据资料记载,位于意大利的比萨斜塔1918~1958这41年间,平均每年倾斜1.1mm ;1959~1969这11年间,平均每年倾斜1.26mm ,那么1918~1969这52年间,平均每年倾斜约_________(mm)(保留两位小数)。 6.为了缓解旱情,我市发射增雨火箭,实施增雨作业,在一场降雨中,某县测得10个面积相等区域的降雨量如下表: 区域 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 降雨量(mm) 10 12 13 13 20 15 14 15 14 14 则该县这10个区域降雨量的众数为________(mm);平均降雨量为________(mm)。 7.一个射箭运动员连续射靶5次,所得环数分别是8,6,10,7,9,则这个运动员所得环数的标准差为________。 8.下图显示的是今年2月25日《太原日报》刊登的太原市2002年至2004年财政总收入完成情况,图中数据精确到1亿元,根据图中数据完成下列各题: (1)2003年比2002年财政总收入增加了_______亿元; (2)2004年财政总收入的年增长率是_______;(精确 到1%) (3)假如2005年财政总收入的年增长率不低于2004年 甲包装机 乙包装机 丙包装机 方差 (克2 ) 31.96 7.96 16.32 根据表中数据,可以认为三台包装机 中, 包装机包装的茶叶质量最稳 定。

八年级数学下册《数据的分析》知识点总结

八年级数学下册《数据的分析》知识点总结 知识点: 选用恰当的数据分析数据 知识点详解: 一:5个基本统计量的数学内涵: 平均数:把一组数据的总和除以这组数据的个数所得的商。平均数反映一组数据的平均水平,平均数分为算术平均数和加权平均数。 众数:在一组数据中,出现次数最多的数,叫做这组数据的众数 中位数:将一组数据按大小顺序排列,把处在最中间的一个数叫做这组数据的中位数. 极差:是指一组数据中最大数据与最小数据的差。巧计方法,极差=最大值-最小值。 方差:各个数据与平均数之差的平方的平均数,记作s2.巧计方法:方差是偏差的平方的平均数。 标准差:方差的算术平方根,记作s。 二教学时对五个基本统计量的分析: 算术平均数不难理解易掌握。加权平均数,关键在于理解“权”的含义,权重是一组非负数,权重之和为1,当各数据的重要程度不同时,一般采用加权平均数作为数据的代

表值。 学生出现的问题:对“权”的意义理解不深刻,易混淆算术平均数与加权平均数的计算公式。 采取的措施:弄清权的含义和算术平均数与加权平均数的关系。并且提醒学生再求平均数时注意单位。 平均数、与中位数、众数的区别于联系。联系:平均数、中位数和众数都反映了一组数据的集中趋势,其中以平均数的应用最为广泛。区别:A平均数的大小与这组数据里每个数据均有关系,任一数据的变动都会引起平均数的变动。B 中位数仅与数据的排列位置有关,某些数据的变动对中位数没有影响。当一组数据中的个别数据变动较大时,可用它来描述其集中趋势。c众数主要研究个数据出现的频数,其大小只与这组数据中的某些数据有关,当一组数据中有不少数据多次重复出现时,我们往往关心众数。其中众数的学习是重点。 学生出现的问题:求中位数时忘记排序。对三种数据的意义不能正确理解。 采取的措施:加强概念的分析,多做对比练习。 极差,方差和标准差。方差是重难点,它是描述一组数据的离散程度即稳定性的非常重要的量,离散程度小就越稳定,离散程度大就不稳定,也可称为起伏大。极差、方差、标准差虽然都能反映数据的离散特征,但是,对两组数据来

2019春八年级数学下册 第二十章 数据的分析复习教案 (新版)新人教版

第二十章数据的分析 教学目标 【知识与技能】:了解总体、个体、样本等概念,理解统计的基本思想是用样本的特征去估计总体的特征,会用平均数、中位数、众数、极差、方差进行数据处理。 【过程与方法】:经历探索数据的收集、整理、分析过程,在活动中发展学生的统计意识和数据处理的方法与能力。 【情感态度与价值观】:培养合作交流的意识与能力,提高解决简单的实际问题能力,形成一定的数据意识和解决问题的能力,体会特征数据的应用价值。 教学重点与难点 【重点】:应用样本数字特征估计总体的相应特征,处理实际问题中的统计内容。 【难点】:方差概念的理解和应用。 教学过程 第一步:回顾交流、系统跃进 知识线索: 平均数中位数众数极差方差 集中趋势波动大小 数字特征 应用 本章思想:

平均数是衡量样本(求一组数据)和总体平均水平的特征数,通常用样本的平均数去估计总体的平均数。 (定义法) 且f 1+f 2+……+f k =n (加权法) 当一组数据中个别数据与其它数据差异较大时,可求出其中位数来观察集中趋势;理解当一组数据中不少数据多次重复出现时,可通过众数观察其集中趋势,理解另一类是反映数据波动大小(即离散趋势)的特征数——极差、方差。 设有n 个数据n x x x ,, , 21,各数据与它们的平均数的差的平方分别是2221)()(x x x x --,,…,,, 2)(x x n -我们用它们的平均数,即用 ])()()[(1 222212x x x x x x n x n -++-+-= 第二步:联系实际 主动探索 问题1、已知;某学校六年级学生的身高的一个样本如下(单位:cm ) 158 162 146 151 153 168 159 154 167 159 167 166 159 154 160 162 164 160 157 149 (1)试填写下面的频数分布表,并绘制相应的频数颁布直方图 分组 频数累计 频数 146 ~ 149 150 ~ 152 153 ~ 155 156 ~ 158 159 ~ 161 162 ~ 164 165 ~ 167 168 ~ 170 合计 (2)估算这个年段学生的平均身高。 (3)求出这个年段学生的身高的极差。

(完整版)八年级数学下《数据的分析》练习题

八年级下数学《数据的分析》 1.平均数: (1)算术平均数:一组数据中,有n 个数据,则它们的算术平均数为 n x x x x n 21. 权的表示方法:比、百分比、频数(人数、个数、次数等)。 2.中位数:将一组数据按照由小到大(或由大到小)的顺序排列,如果数据的个数是奇数,则处于中间位置的数就是这组数据的中位数;如果数据的个数是偶数,则中间两个数据的平均数就是这组数据的中位数。 3.众数:一组数据中出现次数最多的数据就是这组数据的众数。 4.极差:一组数据中的最大数据与最小数据的差叫做这组数据的极差。极差反映的是数据的变化范围。 平均数:反映了一组数据的平均大小,常用来一代表数据的总体 “平均水平”。 (受极端值影响) 中位数:像一条分界线,将数据分成前半部分和后半部分,因此用来代表一组数据的“中等水平”。 众数:反映了出现次数最多的数据,用来代表一组数据的“多数水平”。这三个统计量虽反映有所不同,但都可表示数据的集中趋势,都可作为数据一般水平的代表。 (中位数,众数不受极端值影响) 5.方差:设有n 个数据n x x x ,, , 21,各数据与它们的平均数的差的平方分别是2221)()(x x x x ,,…,, , 2)(x x n 我们用它们的平均数,即用 ])()()[(1 222212x x x x x x n S n 来衡量这组数据的波动大小,并把它叫做这组数据的方差。 方差越大,数据的波动越大;方差越小,数据的波动越小,就越稳定。 一、选择或填空题: 1、8个数的平均数12,4个数的平均为18,则这12个数的平均数为( ). 2、衡量样本和总体的波动大小的特征数是( ) A .平均数 B .方差 C .众数 D .中位数 3、一组数据按从小到大排列为1,2,4,x ,6,9这组数据的中位数为5,?那么这组数据的众数为( ) 4、某服装销售商在进行市场占有率的调查时,他最应该关注的是( ) A .服装型号的平均数; B .服装型号的众数; C .服装型号的中位数; D .最小的服装型号 5、人数相同的八年级甲、乙两班学生在同一次数学单元测试中,班级平均分和方差如下:80 乙甲 x x , 2402 甲s ,1802 乙s ,则成绩较为稳定的班级是( ) 6、某校五个绿化小组一天植树的棵树如下:10、10、12、x、8.已知这组数据的众数与平均数相 同,那么这组数据的平均数是( ) 数据10,10,x, 8的中位数和平均数都相等,则中位数为 7、某班20名学生身高测量的结果如下,该班学生身高的中位数是_________抽取的样本容量是_________,

人教版数学八年级下册数据分析.doc

初中数学试卷 鼎尚图文**整理制作 数据分析 姓名: 一、选择题(每小题6分,共36分) 1、数据2,3,5,5,4的众数是 ( ) (A )2 (B )3 (C )4 (D )5 2、某市在一次空气污染指数抽查中,收集到10天的数据如下:61,75,70,56,81,91,92,91,75,81.该组数据的中位数是 ( ) (A )78 (B )81 (C )91 (D )77.3 3、某男装专卖店老板专营某品牌夹克,店主统计了一周中不同尺码的夹克的销售量如下表: 尺码 39 40 41 42 43 平均每天销售量/件 10 12 20 12 12 如果每件夹克的利润相同,你认为该店主最关注的销售数据是( ) (A )平均数 (B )方差 (C ) 众数 (D )中位数 4、12位参加歌唱比赛的同学的成绩各不相同,按成绩取前6位进入决赛。如果小颖知道了自己的成绩后,要判断能否进入决赛,小颖需要知道这12位同学成绩的 ( ) (A )平均数 (B )方差 (C ) 众数 (D )中位数 5、某学校在开展“节约每一滴水”的活动中,从七年级的100名同学中任选出20名同学汇报了各自家庭一个月的节水情况,将有关数据(每人上报节水量都是正整数)整理如下表: 节水量x/t 5.15.0<≤x 5.25.1<≤x 5.35.2<≤x 5.45.3<≤x 人数 6 4 8 2 请你估计这100名同学的家庭一个月节约用水的总量大约是 ( ) (A )180 t (B )300 t (C )230 t (D )250 t 6、甲、乙两班举行电脑汉字输入比赛,参赛学生每分输入汉字的个数统计结果如下表: 班级 参赛人数 中位数 方差 平均数 甲 55 149 191 135 乙 55 151 110 135 某同学分析上表后得到如下结论: ①甲、乙两班学生的平均成绩相同;②乙班优秀的人数多于甲班优秀的人数(每分输入汉字个数≥150为优秀);③甲班成绩的波动比乙班大。 上述结论中正确的是 ( ) (A )①②③ (B )①② (C )①③ (D )②③

八年级数学下册第二十章数据的分析教案

课题:20.1.1 平均数1知识与技能:1、使学生理解数据的权和加权平均数的概念 2、使学生掌握加权平均数的计算方法 过程与方法:3、通过本节课的学习,使学生理解平均数在数据统计中的意义和作用:描述一组数据集中趋势的特征数字,是反映一组数据平均水平的特征数。 情感态度与价值观:能灵活应用一组数据平均水平解决实际问题 教学重点:会求加权平均数 教学难点:对“权”的理解 教学方法:创设情景观察思考分析讨论归纳总结得出结论 教学过程: 一课堂导入: 问题1:一家公司打算招聘一名英文翻译。对甲、乙两名应试者进行了听、说、读、写的英语水平测试,他们的各项成绩如下: 应试者听说读写 甲85 78 85 73 乙73 80 82 83 1、如果这家公司想招一名综合能力较强的翻译,计算两名应试者平均成绩,从他们的成绩看,应该录取谁? 2、如果这家公司想招一名笔译能力较强的翻译,听、说、读、写的成绩按照2:1:3:4的比确定,计算两名应试者平均成绩,从他们的成绩看,应该录取谁? 学生思考、讨论解答,教师更正 解:1、甲的平均成绩=《85+78+85+73>/4=80.25 乙的平均成绩=《73+80+82+83>/4=79.5 因为..的平均成绩比..的高,所以应该录取...。

2、甲的平均成绩=....................................... 乙的平均成绩=.....................................? 因为..的平均成绩比..的高,所以应该录取...。 二、合作探究: 1、议一议 :上叙问题1是利用平均数的公式计算平均成绩,其中每个数据一样重要。问题2呢? 学生思考、分组讨论,之后,看课本p112面,理解“权”的意义, 以及加权平均数的公式。 三、交流展示: 例1:课本p112面例题1 学生分组讨论,小组发言,学生演板 小结:1、 解决例1要用到加权平均数公式,所以说它最直接、最重要的目的是 及时复习巩固公式,并且举例说明了公式用法和解题书写格式,给学生以示范和模仿。 2、例1与问题1的区别主要在于权的形式又有变化,以百分数的形式出现,升华了学生对权的意义的理解。 (3)、它也充分体现了统计知识在实际生活中的广泛应用。 求该校初二年级在这次数学考试中的平均成绩?下述计算方法是否合理?为什么? x =4 1(79+80+81+82)=80.5 学生分组讨论,小组发言,学生演板 四、归纳小结: 1、平均数 2、加权平均数的公式 3、权的意义 五、当堂训练: 一、必作题 : 1、某人打靶,有a 次打中x 环,b 次打中y 环,则这个人平均每次中靶 环。

八年级数学《数据的分析-》知识点

第4题图55%25%20%4元3元2元③②①③②① 八年级数学下册《数据的分析》知识点 知识梳理 1.解统计学的几个基本概念 总体、个体、样本、样本容量是统计学中特有的规定,准确把握教材,明确所考查的对象是解决有关总体、个体、样本、样本容量问题的关键。 2.平均数 当给出的一组数据,都在某一常数a 上下波动时,一般选用简化平均数公式'x x a =+,其中a 是取接近于这组数据平均数中比较“整”的数;?当所给一组数据中有重复多次出现的数据,常选用加权平均数公式。 3.众数与中位数 平均数、众数、中位数都是用来描述数据集中趋势的量。平均数的大小与每一个数据都有关,任何一个数的波动都会引起平均数的波动,当一组数据中有个数据太高或太低,用平均数来描述整体趋势则不合适,用中位数或众数则较合适。中位数与数据排列有关,个别数据的波动对中位数没影响;当一组数据中不少数据多次重复出现时,可用众数来描述。 4.极差 用一组数据中的最大值减去最小值所得的差来反映这组数据的变化范围,用这种方法得到的差称为极差,极差=最大值-最小值。 5.方差与标准差 用“先平均,再求差,然后平方,最后再平均”得到的结果表示一组数据偏离平均值的情况,这个结果叫方差,计算公式是 s 2=1n [(x 1-x )2+(x 2-x )2+…+(x n -x )2]; 标准差=方差 方差和标准差都是反映一组数据的波动大小的一个量,其值越大,波动越大,也越不稳定或不整齐。 能力训练 一、 选择题(本大题共分12小题,每小题3分共36分) 1.某班七个兴趣小组人数分别为:3,3,4,4,5,5,6,则这组数据的中位数是( ) A. 2 B. 4 C. 4.5 D. 5 2.数据2、4、4、5、5、3、3、4的众数是( ) A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 3.已知样本x 1,x 2,x 3,x 4的平均数是2,则x 1+3,x 2+3,x 3+3,x 4+3的平均数是( ) A. 2 B. 2.75 C. 3 D. 5 4.学校食堂有2元,3元,4元三种价格的饭菜供师生选择(每人限购一份).如图是某月的销售情况统计图,则该校师生购买饭菜费用的平均数和众数是( ) A. 2.95元,3元 B. 3元,3元 C. 3元,4元 D. 2.95元,4元 5.如果a 、b 、c 的中位数与众数都是5,平均数 是4,那么a 可能是( ) A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 6.已知甲、乙两组数据的平均数相等,若甲组数据 的方差=0.055,乙组数据的方差=0.105,则( ) A.甲组数据比乙组数据波动大 B. 乙组数据比甲组数据波动大 C.甲组数据与乙组数据的波动一样大 D. 甲、乙两组数据的数据波动不能比较 7.样本数据3,6,a ,4,2的平均数是4,则这个样本的方差是( )

数据的分析全章备课教案

数据的分析全章教案 第1课时 课题:6.1.1 从平均数到加权平均数(1) 学习目标: 1、认识平均数与加权平均数的关系; 2、掌握加权平均数的意义与计算方法; 3、培养学生对数学的感悟能力。 学习重点:理解权数的性质,以及加权平均数的计算方法。 学习难点:理解加权平均数的概念及其与普通平均数的区别。 学习过程: 一、观察,创设问题情景。 甲、乙两组各有8名同学,测量他们的身高,得到下面两组数据(单位:米):甲组:1.60,1.55,1.71,1.56,1.63,1.53,1.68,1.62。 乙组:1.60,1.64,1.60,1.60,1.64,1.68,1.68,1.68。 1、这两组数据有什么不同? A、甲组中的8个数都不相同:每个数只出现一次。 B、乙组中含有相同的数:1.60出现3次1.64出现2次,1.68出现3次,重复出现的次数(频数)不同,反映了数据之间的差异。 2、分别计算甲、乙两组同学的平均身高。 A、甲组同学的平均身高为: (1.60+1.55+1.71+1.56+1.63+1.53+1.68+1.62)÷8=1.61(米) B、乙组同学的平均身高为: (1.60+1.64+1.60+1.60+1.64+1.68+1.68+1.68)÷8=1.64(米)

3、想一想,计算乙组同学的平均身高,有没有别的方法? A 、重复出现的数相加,可以用乘法,乙组同学的身高也可以这样计算: (1.60×3+1.64×2+1.68×3)÷8=1.64(米) B 、根据乘法分配律,这个式子也可以写成: (1.60×3+1.64×2+1.68×3) ×81 =1.60×833/8+1.64×82 +1.68×81 =1.64(米) 二、探索研究、建立数模 1、在乙数数据的8个数中: 频数 频率(比率) 1.60 有3个,占83 ;1.64 有2个,占41 ;1.68 有3个占83。 83,1/4,8 3分别表示1.60,1.64,1.68 这3个数在乙组数据的8个数中所占的比例,分别称它们为这3个数的权数。 A 、在乙组数据中: 1.60的权数是(83); 1.64的权数是(41 ); 1.68的 权数是(8 3 )。 B 、3个权之和是(83+41+8 3 )=1 C 、小结:一般地,权数是一组非负数, 权数之和为1。 2、按算式1.60×83+1.64×41 +1.68×83=1.64算得的平均数,称为1.60, 1.64,1.68分别以83,41,8 3 为权的加权平均数。 三、思索、应用、拓展 1、比较下面的两种说法: A 、1.64是1.60,1.60,1.60,1.64,1.64,1.68,1.68,1.68的平均数。

人教版数学八年级下册数据分析

初中数学试卷 数据分析 姓名: 一、选择题(每小题6分,共36分) 1、数据2,3,5,5,4的众数是() (A)2 (B)3 (C)4 (D)5 2、某市在一次空气污染指数抽查中,收集到10天的数据如下:61,75,70,56,81,91,92,91,75,81.该组数据的中位数是() (A)78 (B)81 (C)91 (D)77.3 3、某男装专卖店老板专营某品牌夹克,店主统计了一周中不同尺码的夹克的销售量如下表: 尺码39 40 41 42 43 平均每天销售量/件10 12 20 12 12 如果每件夹克的利润相同,你认为该店主最关注的销售数据是() (A)平均数(B)方差(C)众数(D)中位数 4、12位参加歌唱比赛的同学的成绩各不相同,按成绩取前6位进入决赛。如果小颖知道了自己的成绩后,要判断能否进入决赛,小颖需要知道这12位同学成

绩的 ( ) (A )平均数 (B )方差 (C ) 众数 (D )中位数 5、某学校在开展“节约每一滴水”的活动中,从七年级的100名同学中任选出20名同学汇报了各自家庭一个月的节水情况,将有关数据(每人上报节水量都是正整数)整理如下表: 节水量x/t 5.15.0<≤x 5.25.1<≤x 5.35.2<≤x 5.45.3<≤x 人数 6 4 8 2 请你估计这100名同学的家庭一个月节约用水的总量大约是 ( ) (A )180 t (B )300 t (C )230 t (D )250 t 6、甲、乙两班举行电脑汉字输入比赛,参赛学生每分输入汉字的个数统计结果如下表: 班级 参赛人数 中位数 方差 平均数 甲 55 149 191 135 乙 55 151 110 135 某同学分析上表后得到如下结论: ①甲、乙两班学生的平均成绩相同;②乙班优秀的人数多于甲班优秀的人数(每分输入汉字个数≥150为优秀);③甲班成绩的波动比乙班大。 上述结论中正确的是 ( ) (A )①②③ (B )①② (C )①③ (D )②③ 二、填空题(每小题6分,共24分) 7、一家鞋店在一段时间内销售了某种女鞋30双,各种尺码的销售量如下表: 尺码/cm 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25

第二十章 数据的分析复习教案

第20章数据的分析复习教案 【知识与技能】 1.会计算加权平均数,理解“权”的意义,能选择适当的统计量表示数据的集中趋势; 2.会计算极差和方差,理解它们的统计意义,会用它们表示数据的波动情况. 【过程与方法】 在用样本的平均数、方差估计总体的平均数、方差过程中,进一步感受抽样的必要性,体会用样本估计总体的思想. 【情感态度】 从事采集、整理、描述和分析数据得出结论的统计活动,经历数据处理的基本过程,体验统计与生活的联系,感受统计在生产和生活中的作用,养成用数据说话的习惯和实事求是的科学态度. 【教学重点】 用样本的集中趋势和波动情况估计总体的集中趋势和波动情况. 【教学难点】 选择合适的统计量来反映具体问题中的数据特征. 一、知识框图,整体把握 二、释疑解惑,加深理解 1请归纳出平均数、中位数和众数这三种刻画数据集中趋势的统计量的意义和特征. 2算术平均数和加权平均数有什么区别和联系?举例说明加权平均数中“权”的意义. 3举例说明极差和方差是怎样刻画数据的波动情况的? 【教学说明】教师提出问题,让学生相互交流,并以小组为单位发言,师生共同分析,达到系统地回顾本章知识的目的.在相互交流中,锻炼合作交流的意义,提高分析问题解决问题的能力.

三、典例精析,复习新知 例1 如图所示,公园里有两条石阶路,哪条石阶路走起来更舒服?为什么?(图中数字表示每一级的高度,单位:cm ) 【分析】这是一道生活中的实际问题,要判断哪条石阶路走起来舒服,就要联想到极差和方差,它们是衡量数据波动大小的依据. 解:图(1)的石阶路走起来较舒适. ∵图(1)的极差是16-14=2,图(2)的极差是19-10=9. ()()()()2 2 2 2 1212235.33 s s s s ==∴< 又,, 所以图(1)的石阶路走起来较舒适. 【教学说明】本例的解答过程由学生自己完成,教师给予点评. 例2 在我市开展的“好书伴我成长”读书活动中,某中学为了解八年级300名学生读书情况,随机调查了八年级50名学生读书的册数,统计数据如下表: (1)求这50个样本的平均数、众数和中位数; (2)根据样本数据,估计该校八年级300名学生在本次活动中读书多于2册的人数. 【分析】通过表格数据可得到平均数30113216317412313161)1 (7x ?+?+?+?+?= =++++册,众数为3册,中位数为2册;由样本中读书多于2册的人数占总数的17150+=36%,可估计该校八年级300名学生在本次活动中读书多于2册的人数约为108人. 【教学说明】解答过程由学生自主完成,教师适时予以点拨. 例3 某校要选举一名学生会主席,先对甲、乙、丙三名候选人进行了笔试和面试,成绩如下表,又进行了学生投票,每个学生都投了一张票,且选票上只写了三名候选人中的一名,每张选票记0.5分.对选票进行统计后,绘有如图1,图2尚不完整的统计图.

数据处理与分析教案

授课教案 班级:17计1班课程:office2010 授课教师:黄媚

?教学过程设计 教学环节及 时间分配 教学内容师生活动设计意图导入新课 ( 3分钟) 讲授新课 ( 20分 钟) 通过一个与该节相同的例子观看, 导入本次新课。 第七章电子表格中的数据处理 7、2 数据处理与分析 7.2.1 数据的查找与替换 1、数据查找 单击任意单元格-开始-【编辑】组-查 找和替换-查找-在“查找和替换”的对 话框输入查找内容-选择“查找全部” 2、数据替换 单击任意单元格-开始-【编辑】组-查 找和替换-替换-在“查找和替换”的“替 换”对话框输入查找内容和替换内容- 选择“全部替换” 教师示范操作 学生认真听课并回 答教师提出的问 题。 当堂的师生互动 能让学生更能加 深对操作步骤的 印象,对其中运用 到的按钮印象更 深刻

序 选 7.2.2 数据排序 1、使用排序按钮快速排序 开始-【编辑】组-排序和筛选 表示数据按递增顺序排列,使最小值位于列的顶端 表示数据按递减顺序排列,使最大值位于列的顶端 2、使用“排序”对话框进行排序 选择需要排序的单元格-数据-【排序和筛选】组-排序-确定 列——选择要排序的列 排序依据——选择排序类型 次序——选择排序方式 数据包含标题——排序时保留字段名称 通过学生自主练习,提高学生动手操作能力。

7.2.3 数据筛选 1、自动筛选 按值列表、按格式、按条件 选择所需单元格-数据-【排序和筛选】组- “筛选”下拉按钮-选择所需值-确定 2、自定义筛选 选择所需的单元格区域或表-数据-【排序和筛选】组-筛选

八年级数学下册数据的分析复习练习题

《数据的分析》复习 一、选择题) 1.为了了解参加某运动会的200名运动员的年龄情况,从中抽查了20名运动员的年龄,就这个问题来说,下面说法正确的是( ) A .200名运动员是总体 B .每个运动员是总体 C .20名运动员是所抽取的一个样本 D .样本容量是20 2.一城市准备选购一千株高度大约为2m 的某种风景树来进行街道绿化,?有四个苗圃生产基地投标(单株树的价格都一样).?采购小组从四个苗圃中都任意抽查了20株树苗的高 请你帮采购小组出谋划策,应选购( ) A .甲苗圃的树苗 B .乙苗圃的树苗; C .丙苗圃的树苗 D .丁苗圃的树苗 3.将一组数据中的每一个数减去50后,所得新的一组数据的平均数是2,?则原来那组数据的平均数是( ) A .50 B .52 C .48 D .2 4.一个射手连续射靶22次,其中3次射中10环,7次射中9环,9次射中8环,3次射中7环.则射中环数的中位数和众数分别为( ) A .8,9 B .8,8 C .8.5,8 D .8.5,9 5.为鼓励市民珍惜每一滴水,某居委会表扬了100个节约用水模范户,8月份节约用水的情况如下表: 那么,8月份这100户平均节约用水的吨数为(精确到0.01t ) ( ) A .1.5t B .1.20t C .1.05t D .1t 6.已知一组数据-2,-2,3,-2,-x ,-1的平均数是-0.5,?那么这组数据的众数与中位数分别是( ) A .-2和3 B .-2和0.5 C .-2和-1 D .-2和-1.5 7.方差为2的是( ) A .1,2,3,4,5 B .0,1,2,3,5 C .2,2,2,2,2 D .2,2,2,3,3 8.甲、乙两班举行电脑汉字输入速度比赛,?参赛学生每分钟输入汉字的个数经统计计算后结果如下表: 某同学根据上表分析得出如下结论: (1)甲、乙两班学生成绩的平均水平相同;