四年级语文课内阅读和答案

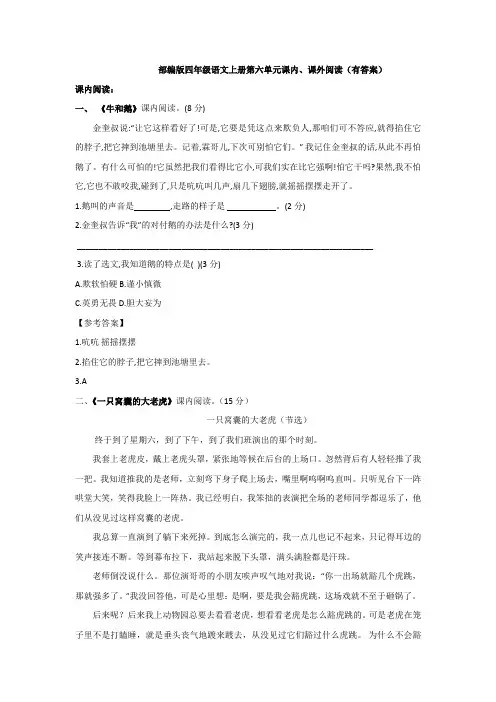

部编版四年级语文上册第六单元课内、课外阅读(有答案)

部编版四年级语文上册第六单元课内、课外阅读(有答案)课内阅读:一、《牛和鹅》课内阅读。

(8分)金奎叔说:“让它这样看好了!可是,它要是凭这点来欺负人,那咱们可不答应,就得掐住它的脖子,把它摔到池塘里去。

记着,霖哥儿,下次可别怕它们。

”我记住金奎叔的话,从此不再怕鹅了。

有什么可怕的!它虽然把我们看得比它小,可我们实在比它强啊!怕它干吗?果然,我不怕它,它也不敢咬我,碰到了,只是吭吭叫几声,扇几下翅膀,就摇摇摆摆走开了。

1.鹅叫的声音是,走路的样子是。

(2分)2.金奎叔告诉“我”的对付鹅的办法是什么?(3分)____________________________________________________________________3.读了选文,我知道鹅的特点是()(3分)A.欺软怕硬B.谨小慎微C.英勇无畏D.胆大妄为【参考答案】1.吭吭摇摇摆摆2.掐住它的脖子,把它摔到池塘里去。

3.A二、《一只窝囊的大老虎》课内阅读。

(15分)一只窝囊的大老虎(节选)终于到了星期六,到了下午,到了我们班演出的那个时刻。

我套上老虎皮,戴上老虎头罩,紧张地等候在后台的上场口。

忽然背后有人轻轻推了我一把。

我知道推我的是老师,立刻弯下身子爬上场去,嘴里啊呜啊呜直叫。

只听见台下一阵哄堂大笑,笑得我脸上一阵热。

我已经明白,我笨拙的表演把全场的老师同学都逗乐了,他们从没见过这样窝囊的老虎。

我总算一直演到了躺下来死掉。

到底怎么演完的,我一点儿也记不起来,只记得耳边的笑声接连不断。

等到幕布拉下,我站起来脱下头罩,满头满脸都是汗珠。

老师倒没说什么。

那位演哥哥的小朋友唉声叹气地对我说:“你一出场就豁几个虎跳,那就强多了。

”我没回答他,可是心里想:是啊,要是我会豁虎跳,这场戏就不至于砸锅了。

后来呢?后来我上动物园总要去看看老虎,想看看老虎是怎么豁虎跳的。

可是老虎在笼子里不是打瞌睡,就是垂头丧气地踱来踱去,从没见过它们豁过什么虎跳。

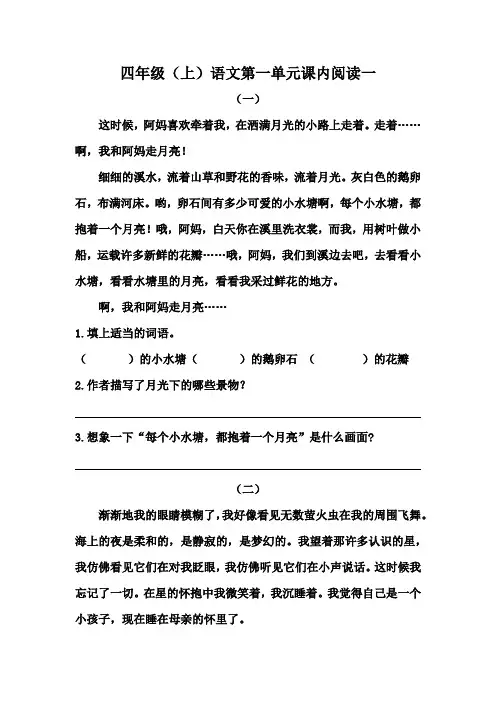

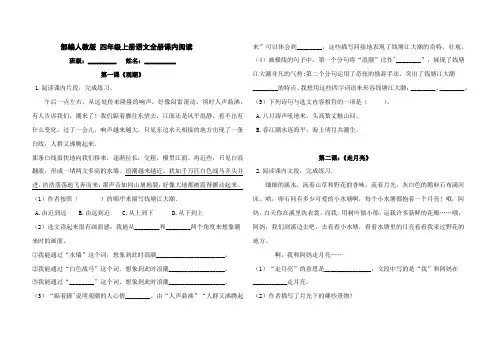

四年级上册语文第一单元课内阅读一(4篇,部编版,含答案)

四年级(上)语文第一单元课内阅读一(一)这时候,阿妈喜欢牵着我,在洒满月光的小路上走着。

走着……啊,我和阿妈走月亮!细细的溪水,流着山草和野花的香味,流着月光。

灰白色的鹅卵石,布满河床。

哟,卵石间有多少可爱的小水塘啊,每个小水塘,都抱着一个月亮!哦,阿妈,白天你在溪里洗衣裳,而我,用树叶做小船,运载许多新鲜的花瓣……哦,阿妈,我们到溪边去吧,去看看小水塘,看看水塘里的月亮,看看我采过鲜花的地方。

啊,我和阿妈走月亮……1.填上适当的词语。

()的小水塘()的鹅卵石()的花瓣2.作者描写了月光下的哪些景物?3.想象一下“每个小水塘,都抱着一个月亮”是什么画面?(二)渐渐地我的眼睛模糊了,我好像看见无数萤火虫在我的周围飞舞。

海上的夜是柔和的,是静寂的,是梦幻的。

我望着那许多认识的星,我仿佛看见它们在对我眨眼,我仿佛听见它们在小声说话。

这时候我忘记了一切。

在星的怀抱中我微笑着,我沉睡着。

我觉得自己是一个小孩子,现在睡在母亲的怀里了。

1.辨字组词。

萤()眨()荧()泛()2.辨析下面词语分别属于哪种感觉描写海上的夜的。

柔和——()静寂——()梦幻——()3.作者用拟人的手法把星星、星空写得仿佛有生命似的,把这样的句子抄写在下面。

(三)秋晚的江上(节选)双翅一翻,把斜阳掉在江上;头白的芦苇,也妆成一瞬的红颜了。

1.从“头白的芦苇”景物可以表达出诗中描写的是________。

(季节)2.从“斜阳”表达出是________。

(时间)3.“把斜阳掉在江上”是真的斜阳掉入江中吗?你以为是什么?4.“妆成一瞬的红颜了”“红颜”指的是什么?(四)观潮(节选)那条白线很快地向我们移来,(),变粗,横贯江面。

再近些,只见(),形成()。

那浪潮越来越近,犹如()齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同山崩地裂,好像大地都()起来。

1.在括号里填上正确的词语,把文章内容补充完整。

2.作者运用的顺序写出了大潮的样子和声音。

3.把描写声音的句子在文中用“”画出来。

四年级语文上册课内阅读(答案)

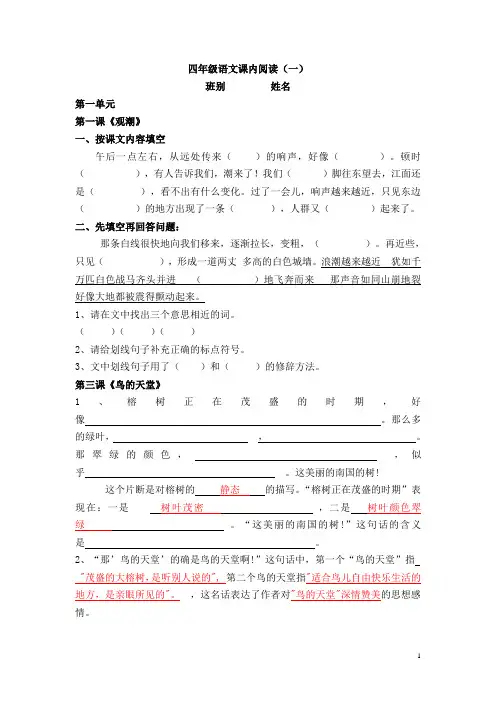

四年级语文课内阅读(一)班别姓名第一单元第一课《观潮》一、按课文内容填空午后一点左右,从远处传来()的响声,好像()。

顿时(),有人告诉我们,潮来了!我们()脚往东望去,江面还是(),看不出有什么变化。

过了一会儿,响声越来越近,只见东边()的地方出现了一条(),人群又()起来了。

二、先填空再回答问题:那条白线很快地向我们移来,逐渐拉长,变粗,()。

再近些,只见(),形成一道两丈多高的白色城墙。

浪潮越来越近犹如千万匹白色战马齐头并进()地飞奔而来那声音如同山崩地裂好像大地都被震得颤动起来。

1、请在文中找出三个意思相近的词。

()()()2、请给划线句子补充正确的标点符号。

3、文中划线句子用了()和()的修辞方法。

第三课《鸟的天堂》1、榕树正在茂盛的时期,好像。

那么多的绿叶,,。

那翠绿的颜色,,似乎。

这美丽的南国的树!这个片断是对榕树的静态的描写。

“榕树正在茂盛的时期”表现在:一是树叶茂密,二是树叶颜色翠绿。

“这美丽的南国的树!”这句话的含义是。

2、“那’鸟的天堂’的确是鸟的天堂啊!”这句话中,第一个“鸟的天堂”指 "茂盛的大榕树,是听别人说的", 第二个鸟的天堂指"适合鸟儿自由快乐生活的地方,是亲眼所见的"。

,这名话表达了作者对"鸟的天堂"深情赞美的思想感情。

3、起初周围是寂静的。

后来忽然起了一声鸟叫。

我们把手一拍,便看见一只大鸟飞了起来。

接着又看见第二只、第三只。

我们继续拍掌,树上就变得热闹了,到处(chǔ chù)都是鸟声,到处都是鸟影。

大的、小的、花的、黑的,有的站在树枝上叫,有的飞起来,有的在扑翅膀。

(1)、“大的、小的、花的、黑的,有的站在树枝上叫,有的飞起来,有的在扑翅膀。

”写出了鸟的数量多种类多。

(2)、请在短文中找出一对意思相反的词。

(寂静大)——(热闹小)(3)、请用划出动态描写的句子。

第二单元第五课《古诗两首》一、按要求填写古诗。

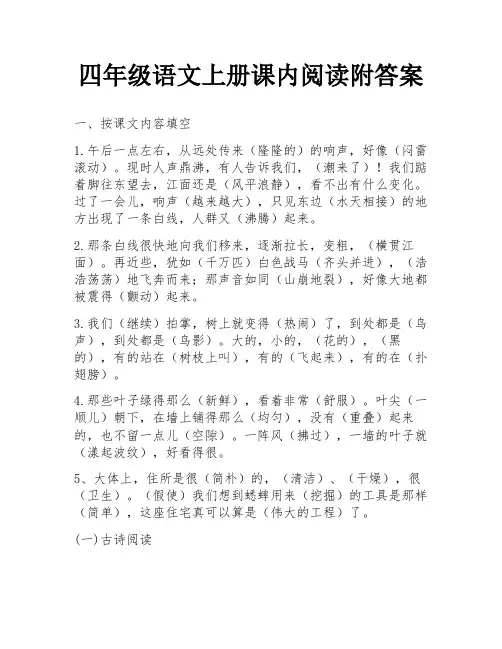

四年级语文上册课内阅读附答案

四年级语文上册课内阅读附答案一、按课文内容填空1.午后一点左右,从远处传来(隆隆的)的响声,好像(闷雷滚动)。

现时人声鼎沸,有人告诉我们,(潮来了)!我们踮着脚往东望去,江面还是(风平浪静),看不出有什么变化。

过了一会儿,响声(越来越大),只见东边(水天相接)的地方出现了一条白线,人群又(沸腾)起来。

2.那条白线很快地向我们移来,逐渐拉长,变粗,(横贯江面)。

再近些,犹如(千万匹)白色战马(齐头并进),(浩浩荡荡)地飞奔而来;那声音如同(山崩地裂),好像大地都被震得(颤动)起来。

3.我们(继续)拍掌,树上就变得(热闹)了,到处都是(鸟声),到处都是(鸟影)。

大的,小的,(花的),(黑的),有的站在(树枝上叫),有的(飞起来),有的在(扑翅膀)。

4.那些叶子绿得那么(新鲜),看着非常(舒服)。

叶尖(一顺儿)朝下,在墙上铺得那么(均匀),没有(重叠)起来的,也不留一点儿(空隙)。

一阵风(拂过),一墙的叶子就(漾起波纹),好看得很。

5、大体上,住所是很(简朴)的,(清洁)、(干燥),很(卫生)。

(假使)我们想到蟋蟀用来(挖掘)的工具是那样(简单),这座住宅真可以算是(伟大的工程)了。

(一)古诗阅读1.默写古诗《题西林壁》横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

(1)这首诗是(宋)朝诗人(苏轼)所写。

(2)诗中“缘”是(因为)的意思。

(3)表示立足点和角度,所得出的结果也是不同的,可以用(横看成岭侧成峰),(远近高低各不同)来表示。

(4)“不识庐山真面目,只缘身在此山中。

”这两句诗告诉我们(由于人们所处的地位不同,看问题的出发点不同,对客观事物的认识难免有一定的片面性;要认识事物的真相与全貌,必须超越狭小的范围,摆脱主观成见。

)这样一个道理。

2.默写《游山西村》莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

(1)这首诗是宋朝爱国诗人(陆游)所写。

“疑”在诗中的意思是(以为,怀疑)。

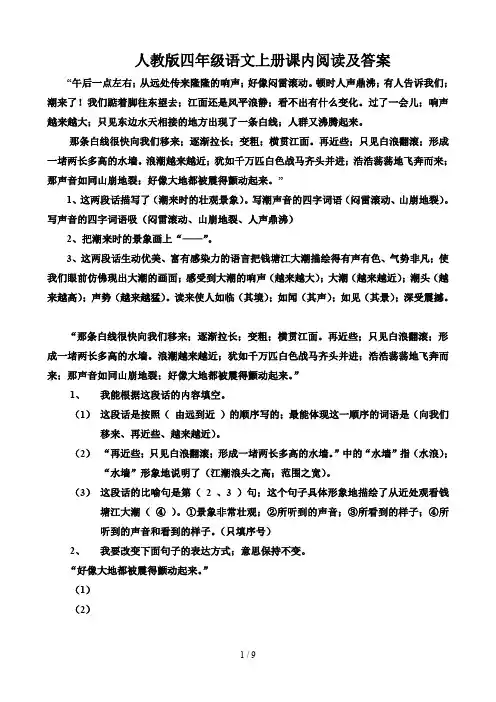

人教版四年级语文上册课内阅读及答案

人教版四年级语文上册课内阅读及答案“午后一点左右;从远处传来隆隆的响声;好像闷雷滚动。

顿时人声鼎沸;有人告诉我们;潮来了!我们踮着脚往东望去;江面还是风平浪静;看不出有什么变化。

过了一会儿;响声越来越大;只见东边水天相接的地方出现了一条白线;人群又沸腾起来。

那条白线很快向我们移来;逐渐拉长;变粗;横贯江面。

再近些;只见白浪翻滚;形成一堵两长多高的水墙。

浪潮越来越近;犹如千万匹白色战马齐头并进;浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同山崩地裂;好像大地都被震得颤动起来。

”1、这两段话描写了(潮来时的壮观景象)。

写潮声音的四字词语(闷雷滚动、山崩地裂)。

写声音的四字词语吸(闷雷滚动、山崩地裂、人声鼎沸)2、把潮来时的景象画上“——”。

3、这两段话生动优美、富有感染力的语言把钱塘江大潮描绘得有声有色、气势非凡;使我们眼前仿佛现出大潮的画面;感受到大潮的响声(越来越大);大潮(越来越近);潮头(越来越高);声势(越来越猛)。

读来使人如临(其境);如闻(其声);如见(其景);深受震撼。

“那条白线很快向我们移来;逐渐拉长;变粗;横贯江面。

再近些;只见白浪翻滚;形成一堵两长多高的水墙。

浪潮越来越近;犹如千万匹白色战马齐头并进;浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同山崩地裂;好像大地都被震得颤动起来。

”1、我能根据这段话的内容填空。

(1)这段话是按照(由远到近)的顺序写的;最能体现这一顺序的词语是(向我们移来、再近些、越来越近)。

(2)“再近些;只见白浪翻滚;形成一堵两长多高的水墙。

”中的“水墙”指(水浪);“水墙”形象地说明了(江潮浪头之高;范围之宽)。

(3)这段话的比喻句是第( 2 、3 )句;这个句子具体形象地描绘了从近处观看钱塘江大潮(④)。

①景象非常壮观;②所听到的声音;③所看到的样子;④所听到的声音和看到的样子。

(只填序号)2、我要改变下面句子的表达方式;意思保持不变。

“好像大地都被震得颤动起来。

”(1)(2)句子分析:1、钱塘江大潮;自古以来被称为天下奇观。

部编人教版 四年级上册语文全册课内阅读(含答案)

部编人教版四年级上册语文全册课内阅读班级:_________ 姓名:__________第一课《观潮》1.阅读课内片段,完成练习。

午后一点左右,从远处传来隆隆的响声。

好像闷雷滚动。

领时人声鼎沸,有人告诉我们,潮来了!我们踮着脚往东望去,江面还是风平浪静,看不出有什么变化。

过了一会儿,响声越来越大,只见东边水天相接的地方出现了一条白线,人群又沸腾起来。

那条白线很快地向我们移来,逐渐拉长,交粗,横贯江面。

再近些,只见白浪翻滚,形成一堵两文多高的水墙。

浪潮越来越近。

犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。

(1)作者按照()的顺序来描写钱塘江大潮.A.由近到远B.由远到近C.从上到下D.从下到上(2)选文读起来很有画面感,我能从________和________两个角度来想象潮来时的画面。

①我能通过“水墙”这个词,想象到此时浪潮______________________。

②我能通过“白色战马”这个词.想象到此时浪潮__________________。

③我能通过“________”这个词。

想象到此时浪潮__________________。

(3)“踮着脚"说明观潮的人心情________。

由“人声鼎沸”“人群又沸腾起来”可以体会到________,这些描写间接地表现了钱塘江大潮的奇特、壮观。

(4)画横线的句子中,第一个分句将“浪潮”比作"________”,展现了钱塘江大潮非凡的气势;第二个分句运用了奇张的修辞手法,突出了钱塘江大潮________的特点。

我想用这些四字词语来形容钱塘江大潮:________、________。

(5)下列诗句与选文内容相符的一项是()。

A.八月涛声吼地来,头高数丈触山回。

B.春江潮水连海平,海上明月共潮生。

第二课:《走月亮》2.阅读课内文段,完成练习。

细细的溪水,流着山草和野花的香味,流着月光。

灰白色的鹅卵石布满河床。

部编版四年级语文上册第四单元课内阅读(有答案)

部编版四年级语文上册第四单元课内阅读(有答案)一、《精卫填海》课内外比较阅读。

语段一炎帝之少女,名曰女娃。

女娃游于东海,溺而不返,故为精卫,常衔西山之木石,以堙于东海。

——选自《精卫填海》语段二夸父逐日①夸父与日逐走②,入日③。

渴④,欲得饮⑤,饮于河、渭(wèi)⑥;河、渭不足,北饮大泽⑦。

未至⑧,道渴而死⑨。

弃⑩其杖,化为邓(dèng)林B11。

注释:①本文选自《山海经》。

夸父:神话传说中善于奔跑的巨人。

②逐走:追赶,赛跑。

③入日:赶到太阳落山的地方。

④渴:他感到口渴。

⑤饮:喝。

⑥河、渭:黄河与渭河。

⑦大泽:大湖。

⑧未至:没有赶到。

⑨道渴而死:半路上因口渴而死去。

⑩弃:遗弃。

B11邓林:桃林。

1.用“√”给加点字选择正确的解释。

(1)故为精卫为:①化为( ) ②因为( )(2)夸父与日逐走逐走:①走路( ) ②赛跑( )(3)河、渭不足河:①河流( ) ②黄河( )(4)道渴而死道:①路途中( ) ②道理( )2.写出下面句子的意思。

(1)炎帝之少女,名曰女娃。

______________________________________________________________________ (2)河、渭不足,北饮大泽。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3.从《夸父逐日》中,你看到了夸父哪些优秀品质呢?选择恰当的评价打上√。

(1)目标远大( ) (2)气魄非凡( )(3)不自量力( ) (4)追求光明( )(5)意志坚强( ) (6)决心坚定( )4.比较两个故事,完成填空。

《精卫填海》和《夸父逐日》都是中国古代________故事,我觉得《精卫填海》中想象最丰富的情节是___________,《夸父逐日》中想象很奇特的地方是__________。

人教部编版语文四年级下册课内阅读及答案(共14篇)

人教部编版语文四年级下册课内阅读及答案(共14篇)部编版四年级语文下册课内阅读及答案(一)乡下人家(片段)“有些人家,还在门前的场地上种儿株花,芍药、风仙、鸡冠花,大丽菊,它们依着时令,顺序开放,朴素中带着几分华丽,显出一派独特的农家风光。

还有些人家,在屋后种几十枝竹.绿的叶,青的竿,投下一片绿绿的浓阴。

几场春雨过后,到那里走走,常常会看见许多鲜嫩的笋,成群地从土里探出头来。

”1.它们依着时令,顺序开放,朴素中带着几分华丽,显出一派独特的农家风光。

“它们”指的是____________________________________________________。

句子里里还有一对反义词是()——()2.“几场春雨过后,到那里走走,常常会看见许多鲜嫩的笋,成群地从土里探出头来。

”这里运用了_____________的修辞方法。

“探”字,写出了嫩笋_____________的特点。

参考答案:1.芍药、风仙、鸡冠花,大丽菊朴素华丽2.拟人长势很迅速,生机勃勃(二)天窗XXX乡下的房子只有前面一排木板窗。

暖和的晴天,木板窗扇扇开直,光线和空气都有了。

碰着大风大雨,或者北风呼呼唤的冬天,木板窗只好关起来,屋子黑得地洞里似的。

因而乡下人在屋上面开一个小方洞,装一块玻璃,叫做“天窗”。

夏天阵雨来了时,孩子们顶喜欢在雨里跑跳,仰着脸看闪电,然而大人们偏就不准,“到屋里来呀!”孩子们跟着木板窗的关闭也就被关在地洞似的屋里了:这时候,小小的天窗是惟一的安慰。

从那小小的玻璃,你会看见雨脚在那里卜落卜落跳,你会看见带子似的闪电一瞥;你想像到这雨、这风、这雷、这电、怎样猛厉地扫荡了这世界,你想象它们的威力比你在露天真实感到的要大这么十倍百倍。

小小的天窗会使你的想像锐利起来。

晚上,当你被逼着上床去“休息”的时候,也许你还忘不了月光下的草地河滩,你偷偷地从帐子里伸出头来,你仰起了脸,这时候,小小的天窗又是你惟一的慰藉!你会从那小玻璃上面的一粒星,一朵云,想像到无数闪闪灼烁可爱的星,无数像山似的、马似的、巨人似的、奇幻的云彩;你会从那小玻璃上面擦过一条黑影想象到这大概是灰色的蝙蝠,大概是会唱的夜莺,大概是恶霸似的猫头鹰,……总之,美丽的奇妙的夜的天下的统统,立刻会在你的想像中展开。

部编四年级上册语文课内外阅读理解专项练习题及答案+作文习作

部编四年级上册语文课内外阅读理解专项练习题及答案+作文习作1.快乐阅读。

九月的一天,我来到钱塘江边,观赏那举世闻名的钱塘江秋潮。

江边,几座山峰突起。

山上,密密麻麻地挤满了人,远远望去,黑压压的一片。

山顶上,人们正焦急地望着地平线,等待着秋潮到来。

爬上山顶,景色尽收眼底。

映入眼帘的是一幅海阔天空的景象,在那茫茫的雾色中,江水平齐,伸向无边的远方,令人心旷神怡。

开始,远处的江面十分平静。

突然,远处的江面上出现了一个个小白点。

不一会儿,那白点连成一条细长的白线,侧耳倾听,隐隐传来“轰隆、轰隆”的响声,一瞬间,就像擂起了阵阵战鼓,震耳欲聋。

转眼间,潮水便涌向眼前,潮势汹涌,浪涛耸立,旋涡急转,浪花飞溅,好似一座巨大的水墙,气势犹如万马奔腾,令人心惊胆战。

潮水涌来,掀起七米多高的浪头,声传数十里,我为“滔天浊浪排空来,翻江倒海山为摧”的自然景观所折服!啊,钱塘江秋潮,真不愧为天下奇观!(1)写出下列词语的近义词。

焦急________ 一瞬间________(2)本文是按________顺序写的。

(3)课文《观潮》以总分结构独具特色,而这篇文章按照记叙文的形式先交代了观潮的________、________、________。

结尾与《观潮》的开头有着异曲同工之感,都赞美了钱塘江大潮是天下奇观。

【答案】(1)着急;一刹那(2)由远及近(3)时间;地点;情景【解析】【分析】这类题目是考查学生的阅读理解能力。

(1)焦急:形容人在遇到棘手的事情之时表现得焦虑。

一瞬间:一刹那,时间非常快地就过去了,用来形容时间极短暂。

(2)第二自然段写的是远远望去的景观,可见也是从远及近。

(3)第1、2、3、4自然段分别介绍了观潮的时间地点、情境。

最后一个自然段赞美钱塘江大潮:啊,钱塘江秋潮,真不愧为天下奇观!【点评】这篇文章内容比较简单容易理解,所有的题目都离不开文章,从里面都可以找到答案。

2.课内阅读我最棒。

蟋蟀的住宅(节选)①在朝着阳光的堤岸上,青草丛中隐藏着一条倾斜的隧道,即使有骤雨,这里也立刻就会干的。

部编版语文四年级上册第三单元课内阅读(含答案)

(2)以上文字的观察顺序是()

A.从远到近 B.从左到右 C.从外到内

13.读了这部分,短文介绍了蟋蟀住宅哪些部分?分别有什么特点?

_____________________________________________

14.读了短文,你有什么感受?

7.用“\”会划去括号内错误的读音和词语.

8.我会写出下面 反义词.

粗糙()简朴()干燥()

9.蟋蟀出来吃周围的嫩草.(把句子改成“把”字句和“被”字句)

(1)_________________________________________

(2)__________________________________________

________________________________________

15. 文中加点部分的句子是________,在文中的作用是_______________________

16. 为什么说蟋蟀的住宅是“伟大的工程”?

_________________________________________________

10.用“”画出这段话中的比喻句,并能造出一句比喻句来.

___________________

11.用“﹏﹏”画出这段话中 拟人句,并能造出一句拟人句来.

______________________________________________

12.理解文章

(1)蟋蟀出来吃草,它不吃洞口地方的那丛草的原因是 ()

7. 用“\”会划去括号内错误的读音和词语.

8. 我会写出下面的反义词.

粗糙( ) 简朴( ) 干燥( )

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

四年级语文课内阅读和答案第一课观潮午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动。

顿时人声鼎沸,有人告诉我们,潮来了!我们踮着脚往东望去,江面还是风平浪静,看不出有什么变化。

过了一会儿,响声越来越大,只见东边水天相接的地方出现了一条白线,人们又沸腾起来那条白线很快地向我们移来,逐渐(),(),()。

再近些,只见白浪翻滚,形成一堵()。

浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马(),()地飞奔而来;那声音如同(),好像大地都被震得颤动起来。

1、这段话是按照()顺序来写的。

(A、由远及近 B、由近及远)。

2、这段话从()、()两方面来描写大潮来时的景象,使人如闻其声,如见其景。

3、这段中分别把浪潮比作()、()和()。

4.画波浪线的句子写得好吗?为什么?答:该句子写得很好。

因为它形象地写出了大潮发出的巨响和浩大的声势。

5.《观潮》以总分结构独具特色,而这篇文章按照记叙文的常见形式先交代了()、()、()。

这篇课文的结尾与《观潮》的开头异曲同工,赞美了钱塘江大潮的是()。

第三课鸟的天堂起初周围是静寂的。

后来忽然起了一声鸟叫。

我们把手一拍,边看见一只大鸟飞了起来。

接着又看见第二只,第三只。

我们继续拍掌,树上就变得热闹起来了,到处都是鸟声,到处都是鸟影。

大的()小的()花的()黑的()有的站在树枝上叫()有的飞起来()有的在扑翅膀()1、给画“——”的句子加标点。

2、选出该段中的一对反义词()-----()3、这是作者第()次来到“鸟的天堂”,看到鸟飞的热闹情景。

4、这段话中描写鸟的形态的词有()、(),描写鸟的颜色的词有()、(),描写鸟的动作的词有()、()、()。

三个“有的”构成了排比句写出了鸟的各种(),让我们感受到了鸟的天堂里鸟的生活的(),表达了作者对鸟的天堂的()和()之情。

5、从这段话中,我们不仅知道了鸟的()多、()多,还能感受到它们在这里生活得()。

6、这段话是()态描写。

第五课古诗两首1、默写《题西林壁》、《游山西村》,解释诗的含义。

2、《题西林壁》是苏轼在游()时题在()墙壁上的一首诗。

诗人分别从()、()、()、()、()、()这几个角度观察了庐山。

苏轼字(),()朝人,号(),是“唐宋八大家”之一。

3、《题西林壁》中“题”的解释:()4、山穷水复疑无路中的“疑”的解释:()5、《题西林壁》这首诗告诉我们:想要对某个事物有全面的、符合实际的认识,就必须站在客观的立场上,这是第()句和第()句诗所表达的含义。

()这句话让人想起一句俗语()6、《游山西村》的作者是()代的(),诗人以()字贯穿全诗,诗中()字写出了农家款待客人用尽其所有的盛情。

表现农家热情好客的诗句是“莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚”,诗句的最后一句告诉我们一个道理:(许多事情看似无望,实则绝处逢生,出现新的契机)7、昨天晚上,小红在做数学题是,尽管不断思考,还是找不到正确的思路,爸爸走过来,给她做了指点,她很快解出了这道难题。

这真是“山穷水复疑无路,柳暗花明又一村”。

第六课爬山虎的脚爬山虎刚长出来的叶子是嫩红的,不几天叶子长大,就变成嫩绿的。

爬山虎的嫩叶,不大引人注意,引人注意的是长大了的叶子。

哪些叶子绿得那么新鲜,看着非常舒服。

叶尖一顺儿朝下,在墙上铺得那么(),没有()起来的,也不留一点儿()。

一阵风拂过,一墙的叶子就漾起波纹,好看得很。

1、在文中的括号中填上合适的词语2、根据选文写出“嫩”的意思嫩红:嫩叶:3、爬山虎的叶子有哪些特点?4、文中画横线的语句中,你体会到作者是怎样观察事物的?爬山虎的脚触着墙的时候,六七根细丝的头上就变成小圆片,巴住墙。

细丝原先是直的,现在弯曲了,把爬山虎的嫩茎拉一把,使它紧贴在墙上。

爬山虎就是这样一脚一脚地往上爬。

1、用横线画出第二句的动词。

2、你认为这些动词之间是什么关系?()3、最后一句运用了什么修辞方法?()4、爬山虎的脚上的细丝触着墙后先是()的,后变为()的了。

第七课蟋蟀的住宅蟋蟀盖房子大多是在十月,秋天初寒的时候。

它用前足扒土,还用钳子搬掉较大的土块。

它用强有力的后足踏地。

后腿上有两排锯,用它将泥土推到后面,倾斜地铺开。

工作做得很快。

蟋蟀钻在土底下干活,如果感到疲劳,他就在未完工的家门口休息一会儿,头朝这外面,触须轻微的摆动。

不大一会儿,他又进去继续工作。

我一连看了两个钟头,看得有些不耐烦了。

1、“它用前足扒土”的“扒”字的读音和字义分别是()和()。

2、找出第一段中写蟋蟀建造住宅的动作的词:()、()、()、()、()。

3、“我一连看了两个钟头,看得有些不耐烦了。

”从这句话,你体会到了什么?4、蟋蟀的住宅内部特点是()、()、()、和(),外部特点是()、()、()和()。

5、蟋蟀的出名是因为它的()和()。

6、选择恰当的关联词A:蟋蟀的出名()由于它的唱歌,()由于它的住宅。

B:()它的工具是那么简单,()人们对它的劳动成果感到惊奇。

C:蟋蟀()自己一点一点挖掘,()肯随遇而安。

4、修辞:A:在四周很安静的时候,蟋蟀就在这平台上弹琴。

()B:蟋蟀有特别好的工具吗?没有。

()C:每根细丝像蜗牛的触角。

()D:那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。

()第九课巨人的花园“喂!你赶快滚出去!”巨人大声叱责。

小男孩没有拔腿逃跑,却用他那会说话的眼睛凝视着巨人。

不知怎的,巨人看着他的眼神,心里感到火辣辣的。

这个小男孩在树下一伸手,桃树马上绽出了绿芽,开出许多美丽的花朵。

“敖!是这么回事呀!”巨人终于明白,没有孩子的地方就没有春天。

它不仅抱住了那个孩子:“唤来寒冬的,是我那颗任性、冷酷的心啊!要不是你提醒,春天将永远被我赶走了。

谢谢你!”1、解释词语叱责:任性:2、为什么说“没有孩子的地方就没有春天”?3、巨人看着小男孩的眼神,为什么心里火辣辣的?他从小男孩的眼里读懂了什么?4、本文是一篇()。

作者是()国作家()。

本文显著特点是运用()的方法展开故事情节,从中揭示了()的道理。

5、“巨人生活在()和孩子们(),感到()。

”这是文章的中心句。

第十一课去年的树鸟儿睁大眼睛,盯着灯火看了一会儿。

接着,他就唱起去年唱过的歌给灯火听。

唱完了歌,鸟又对着灯火看了一会儿,就飞走了。

1、文中的两个“看”字,让人产生无穷的遐想。

第一次“看”,是“鸟”费尽周折,终于找到了好朋友树,它仿佛在说:(“树朋友,我终于找到你了,我来给你唱歌了!”)第二个“看”,是鸟儿实现了自己的诺言,仿佛在说(“树朋友,我唱的歌你听到了吗?再见了朋友。

”)2、你从这两个“看”字中读出了什么?答:我从中能够感受到鸟儿对树无比深情和留恋,感受到朋友之间的深情厚谊。

3、我还知道表示“看”的字有(瞅)、(瞧)和(望)。

4、《去年的树》作者是(日本)国作家(新美南吉)。

这篇童话通过(对话)展开的故事情节。

推动故事的发展。

全文共有四次对话。

第一次是(鸟儿)与(树)的对话;第二次是(鸟儿)与(树根)的对话;第三次是(鸟儿)与(门先生)的对话;第四次是(鸟儿)与(小女孩)的对话。

这四次对话,构成了一个完整的故事,占美了高尚的、令人感动的(友情)。

5、读了这段话,你想对小鸟说什么?答:你真是一只重感情的小鸟,我很欣赏你的这种做法。

第十三课鹅鹅的步态,更是傲慢了。

大体上与鸭相似,但鸭的步调急速,有局促不安之相;鹅的步调从容,大模大样的,颇像京剧里的净角出场。

它常傲然地站着,看见人走来也毫不相让;有时非但不让,竟伸过颈子来咬你一口。

1、用“———”画出本段的中心句2、作者在这段中主要运用了(拟人)的修辞方法,好在哪里?答:形象地突出了鹅傲慢的特点。

3、这段话从(鹅的步态)和(见人不让还咬你一口)两个方面写了鹅(傲慢)的特点。

4、这段话中将鹅的步态与(鸭)进行了对比,突出了鹅的(傲慢)。

5、你喜欢这只鹅吗?为什么?答:我不喜欢这只鹅。

因为不管是动物也好,是人也好,太傲慢了,不好相处。

6、作者还用(京剧里的净角出场)来比喻鹅的(步调),不仅形象生动写出了鹅(步调的从容),更显示出了鹅的步伐中透出的不可一世的傲慢。

7、作者在课文中重点表现白鹅的性格特点是(高傲),主要采取了(对比、反问)等修辞方法。

“鹅的高傲,更表现在它的(叫声)、(步态)和(吃相)中”,这句话是文章的(中心句),起(统领全文)的作用;又是(过度)句,不仅承接上一句,还引起下文对鹅的描写。

第十五课猫猫的性格实在有些古怪。

说它老实吧,它的确有时很乖。

它会找个暖和的地方成天睡大觉,无忧无虑,什么事与不过问。

可是,它决定要出去玩玩,就会出走一天一夜,任凭谁怎么呼唤,它也不肯回来。

说它贪玩吧,的确是呀,要不怎么会一天一夜不回家呢?可是,它听到老鼠的一点响动,又是多么尽职。

它屏息凝视,一连就是几个钟头,非把老鼠等出来不可!它要是高兴,能比谁都温柔可亲:用身子蹭你的腿,把脖子伸出来让你给它抓痒,或者在你写作的时候,跳上桌来,在稿纸上踩印几朵小梅花。

它还会丰富多腔的叫唤,长短不一,粗细各异,变化多端。

在不叫得时候,它还会咕噜咕噜地给自己解闷。

这可都凭它的高兴。

她若是不高兴啊,无论谁说多少好话,它也一声不出。

它什么都怕,总是藏起来。

可是他又那么凶猛,不要说见着小虫和老鼠,就是遇上蛇也敢斗一斗。

1、用“——”画出文中的中心句。

2、猫的古怪性格体现在哪几个方面?答:三个方面:有时特别老实,有时又特别贪玩,有时又非常尽职;高兴时极其温柔,不高兴时又极其冷漠;有时无比勇敢,又是由无比胆小。

3、“屏息凝视”的含义是什么?突出了什么?指屏住呼吸,聚精会神地看。

写出了毛等老鼠的决心和耐心。

突出了毛的尽职尽责。

1、你想对这只古怪的猫说点什么?答:你太可爱了,我喜欢你。

2、描写猫的叫声的词有:(丰富多腔、长短不一、粗细各异、变化多端)3、“小梅花”指的是什么?表达了作者怎样的思想感情?答:指猫的爪印。

表达了作者对猫的喜爱之情。

4、用自己的话概括第二段的主要内容:答:写猫高兴时极其温柔,不高兴时极其冷漠。

8、《猫》的作者是著名作家(老舍),原名(舒庆春),字(舍予)。

他笔下的猫性格有些(古怪),表现在三个方面:一是有时特别(老实),有时又特别(贪玩、尽职);二是高兴时(温柔可亲),不高兴时又(一声不出);三是有时无比(英勇),有时又无比(胆小)。

字里行间,流露出作者对猫的(喜爱)之情。

第十七课长城站在长城上,踏着脚下的方砖,扶着墙上的条石,很自然地想起古代修筑长城的劳动人民来。

单看着数不清的条石,一块有两三千斤重,那时候没有火车、汽车,没有起重机,就是靠着无数的肩膀无数的手,一步一步地抬上这陡峭的山岭。

多少劳动人民的血汗和智慧,才凝结成这前不见头,后不见尾的万里长城。

这样气魄雄伟的工程,在世界历史上是一个伟大的奇迹。

1、划线句子在全文中的作用是什么?答:过度句。