初中语文现代文阅读答题公式_答题思路整理(尤其适合上海中考!精心整理_绝对有用!)

初中语文阅读理解答题公式大全(绝对有用)

初中语文阅读答题公式一、语文基本术语:表达方式:语文常用的表达方式有记叙、描写、议论、抒情、说明等。

写作手法:考生要清楚,狭义的写作手法即“表达方式”,广义的是指写文章的一切手法,诸如表达方式、修辞手法,先抑后扬、象征、开门见山、托物言志等.表现手法:象征、对比、衬托、烘托、伏笔铺垫、照应(呼应)、直接(间接)描写、扬抑(欲扬先抑、欲抑先扬)、借景抒情、借物喻人、以小见大、开门见山修辞手法:常用的有比喻、拟人、反复、夸张、排比、对偶、对比、设问、反问等。

语言特点:一般指口语的通俗易懂,书面语的严谨典雅,文学语言的鲜明、生动、富于形象性和充满感情色彩的特点。

分析时,一般从修辞上进行分析.二.文章类型分析:1. 说明文:说明方法一般有:举例子、作诠释(更具体,更有说服力更客观的说明了事物)、分类别、画图表(帮助读者掌握….的特征,头绪分明)、列数据(是所说明的事物准确化,更具有科学性)、作比较(突出事物…的特点)、下定义(更科学,更本质的概括事物的特征)、打比方(增强了说明的形象性与生动性)、引用(使说明的内容更具体,更真实)等。

说明顺序:时间顺序(程序顺序)、空间顺序、逻辑顺序。

考生在答题时,可答得具体些,如:空间顺序(从上到下,从里到外等),逻辑顺序(先结果后原因,层层递进等)。

说明文的结构:总分总式、总分式、分总式、并列式、对照式、递进式。

说明对象:指文章说明的主要人或事物(一般不必答人或事物的特点)说明文某段或者某句话作用:①吸引读者,增强阅读兴趣,引出说明对象。

②引出通过引用故事等激发读者阅读兴趣。

③引用诗歌使文章更具有趣味性。

文章第一段的作用:①开头用简洁的语言介绍事物的概况,给人以总体形象。

②开头描写事物的特征或状态,让读者有一个直观总体的认识。

③开始对事物下定义,提示事物的内涵,让人了解事物的本质。

④开头设问,能激发读者的阅读兴趣并急切的了解事物或事理的心态。

⑤开头举例子吸引读者,增强阅读兴趣,引出说明对象。

初中语文现代文阅读答题公式知识讲解

初中语文现代文阅读答题公式初中语文现代文阅读答题公式1.标题作用:(1)全文的线索,推动情节发展(2)总结文章内容,点名主旨(突出主题)(3)形式新颖,吸引读者(4)反映人物情感变化2.词语理解:XX生动表现了人(事)物XX的特点(情状)(或描绘出一幅……的场景),反映了人物……的心情3.句子分析:(1)分析句子里词语的表达效果:这样的题目,句子中往往有一个词语或短语用了比喻、对比、借代、象征等表现方法。

答题时,把它们所指的对象揭示出来,再联系上下文,围绕主题,挖掘出句子深层含义,再整理一下自己的语言就可以了。

(2)公式:修辞本身得作用 +联系上下文的情景比喻:用XX比喻XX,表现了(事物)……的特点,表达了(人物)……的特点拟人:把XX拟人化(或赋予人的情感),生动形象的表现了……的特点(或描绘出……的画面,写出了事物……的特点)排比:使句式更整齐,气势更强调了(事物)的……,突出了(事物)……的特点反问:这个反问句的意思是……,以强烈的语气表达了(人物)……的感情设问:开头出现,其作用通常为“设置悬念,吸引读者”文中或结尾出现,其作用通常为“引起了对……的问题的关注(或引人深思),给人以启迪,突出了文章的主旨”借代:用XX代XX,使被借代的更加具体,生动表达了什么感情或特点引用:引用诗句,其作用通常为“增强文章的文学气息,使文章语言更优美(或引用诗句是为了说明……)”引用故事,神话传说,其作用通常为“增强文章的趣味性,吸引读者”对偶:……采用了对偶的修辞手法,描写了……,抒发了作者对……的感情,节奏明快,富于音乐美。

4.文章运用表现手法作用:(1)对比,作用:XX和XX形成鲜明对比,突出人(事)物XX的特点(2)象征,作用:使文章立意深远,含仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢2蕴深刻(3)伏笔,作用:对将要出现的XX事物作暗示,为情节发展作铺垫(4)照应,作用:使文章结构严谨,使文章主题更加鲜明,使文章更加严密(5)烘托、渲染,作用:表现环境,营造氛围,抒发情感,突出主题5.某句话在文中的作用:(1)文首:开篇点题;渲染气氛(记叙文、小说);埋下伏笔(记叙文、小说);设置悬念(小说);为下文作辅垫;总领下文;(2)文中:承上启下;总领下文;总结上文;(3)文末:点明中心(记叙文、小说);深化主题(记叙文、小说);照应开头(议论文、记叙文、小说)6.某段起什么作用:(1)此段在开头,作用:A、引起下文B、点名所要描写的对象C、照应文章标题D、设置悬念,吸引读者E、为情节发展埋下伏笔(2)此段在文中,作用:A、承上启下的过渡作用B、为情节发展埋下伏笔,推动情节发展(3)此段在结尾,作用:A、总结全文B、揭示文章主旨C、照应前文D、照应题目E、引人深思7.文中画线句、段运用何种描写方法,有何作用:描写方法分为:(1)人物:外貌、语言、动作、心里、神态、正面、侧面描写(2)坏境:自然环境、社会环境描写的作用:(1)人物:表现人物XX的特点,突出人物XX的性格(品质、思想)(2)环境:烘托一种XX的气氛,表达一种XX的思想感情8.用简洁的言语概括文章(或文段)内容:公式:谁+干什么+结果怎么样9.本文(某段)运用什么表达方式:记叙、描写、议论、说明、抒情10.简要概括文中事物特点:分析步骤:首先分析文章的结构,注意文中的连接词(首先、其次、还、然后、也、最后、此外……),这些词语外面的句子往往就是事物的特点。

初中语文现代文阅读答题公式答题思路整理(尤其适合上海中考!精心整理绝对有用!)

初中语文现代文阅读答题公式答题思路整理(尤其适合上海中考!精心整理绝对有用!)(四)句段作用1.句子或段落在结构方面的作用有:(1)总领全文、引起下文。

此类句子在文章(段落)的第一句话或前面。

(2)为下文作铺垫。

此类句子在文章的前面或中间。

(3)过渡句,起到承上启下的作用。

此类句子在文章的中间。

(4)总结上文。

此类句子在文章或段落的后面。

(5)照应。

此类句子允许在文章的任何位置。

2.句子或段落在内容方面作用有:开篇点题、点明中心、奠定全文的感情基调、深化主题等。

(五)标题的含义和作用1、标题的含义(1)表层含义即标题的字面含义、文中内容;(2)深层含义即引申义、比喻义、象征义。

2、标题的作用(六)人物及环境描写的作用1、人物描写的作用(肖像、语言、动作、心理)1)揭示人物内心情感;2)烘托人物形象,凸显人物性格。

注意:补写人物心理活动,要求符合人物身份、表现人物性格、结合相关环境、扣住文章主题。

2、环境描写的作用(自然环境、社会环境)1)交待故事发生的时间、环境、背景等。

(一般是放在文章的开头的位置)2)渲染气氛(氛围)。

(一般放在开头或中间的位置)3)烘托人物心情(像兴奋喜悦,忧愁感伤,沮丧,绝望等等)。

(随时出现,位置不固定)4)推动故事情节发展。

(一般放在中间的位置)5)形成对比,突出主旨。

(随时出现,位置不固定)6)引出下文。

(一般是放在文章的开头位置)(七)概括与归纳1、段落的划分1)按时间先后和情节发展变化划分;2)按叙述的空间或地点的转换划分;3)按所叙事情的性质划分;5)按人物活动划分(写一个人的几个活动片段及写几个人物的文章,可用这种方法)。

2、概括、归纳的方法1)摘句法:即摘录这一段(层)中最能表现中心的语句(首括句、结尾句、中心句)。

2)缩句法:将能表现段意(层意)的长句压缩成短句。

3)联合(结合)法:把重要意思连接起来,概括出联合段意。

4)择要法:在若干层意思中,可选择主要层意为段意。

语文现代文阅读题答题万能公式

语文现代文阅读题答题万能公式(总3页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--(一)某句话在文中的作用:1、文首:开篇点题;渲染气氛(散文),埋下伏笔(记叙类文章),设置悬念(小说),为下文作辅垫;总领下文;2、文中:承上启下;总领下文;总结上文;3、文末:点明中心(散文);深化主题(记叙类文章文章);照应开头(议论文、记叙类文章文、小说)(二)修辞手法的作用:(1)它本身的作用;(2)结合句子语境。

1、比喻、拟人:生动形象;答题格式:生动形象地写出了+对象+特性。

2、排比:有气势、加强语气、一气呵成等;答题格式:强调了+对象+特性3;设问:引起读者注意和思考;答题格式:引起读者对+对象+特性的注意和思考反问:强调,加强语气等;4、对比:强调了……突出了……5、反复:强调了……加强语气(三)句子含义的解答:这样的题目,句子中往往有一个词语或短语用了比喻、对比、借代、象征等表现方法。

答题时,把它们所指的对象揭示出来,再疏通句子,就可以了。

(四)某句话中某个词换成另一个行吗为什么动词:不行。

因为该词准确生动具体地写出了……形容词:不行。

因为该词生动形象地描写了……副词(如都,大都,非常只有等):不行。

因为该词准确地说明了……的情况(表程度,表限制,表时间,表范围等),换了后就变成……,与事实不符。

(五)一句话中某两三个词的顺序能否调换为什么不能。

因为:(1)与人们认识事物的(由浅入深、由表入里、由现象到本质)规律不一致。

(2)该词与上文是一一对应的关系。

(3)这些词是递进关系,环环相扣,不能互换。

(六)段意的概括归纳1.记叙类文章:回答清楚(什么时间、什么地点)什么人做什么事。

格式:(时间+地点)+人+事。

2.说明类文章:回答清楚说明对象是什么,它的特点是什么。

格式:说明(介绍)+说明对象+说明内容(特点)3.议论类文章:回答清楚议论的问题是什么,作者观点怎样。

初中语文现代文阅读答题公式(很实用)

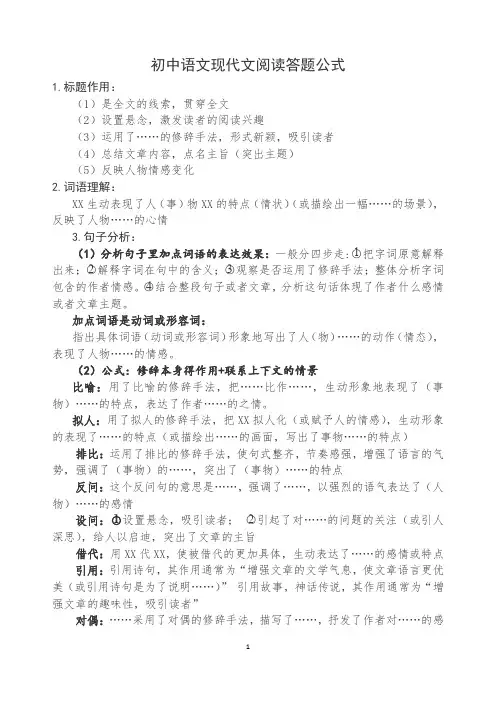

初中语文现代文阅读答题公式1.标题作用:(1)是全文的线索,贯穿全文(2)设置悬念,激发读者的阅读兴趣(3)运用了……的修辞手法,形式新颖,吸引读者(4)总结文章内容,点名主旨(突出主题)(5)反映人物情感变化2.词语理解:XX生动表现了人(事)物XX的特点(情状)(或描绘出一幅……的场景),反映了人物……的心情3.句子分析:(1)分析句子里加点词语的表达效果:一般分四步走:○1把字词原意解释出来;○2解释字词在句中的含义;○3观察是否运用了修辞手法;整体分析字词包含的作者情感。

○4结合整段句子或者文章,分析这句话体现了作者什么感情或者文章主题。

加点词语是动词或形容词:指出具体词语(动词或形容词)形象地写出了人(物)……的动作(情态),表现了人物……的情感。

(2)公式:修辞本身得作用+联系上下文的情景比喻:用了比喻的修辞手法,把……比作……,生动形象地表现了(事物)……的特点,表达了作者……的之情。

拟人:用了拟人的修辞手法,把XX拟人化(或赋予人的情感),生动形象的表现了……的特点(或描绘出……的画面,写出了事物……的特点)排比:运用了排比的修辞手法,使句式整齐,节奏感强,增强了语言的气势,强调了(事物)的……,突出了(事物)……的特点反问:这个反问句的意思是……,强调了……,以强烈的语气表达了(人物)……的感情设问:○1设置悬念,吸引读者;○2引起了对……的问题的关注(或引人深思),给人以启迪,突出了文章的主旨借代:用XX代XX,使被借代的更加具体,生动表达了……的感情或特点引用:引用诗句,其作用通常为“增强文章的文学气息,使文章语言更优美(或引用诗句是为了说明……)”引用故事,神话传说,其作用通常为“增强文章的趣味性,吸引读者”对偶:……采用了对偶的修辞手法,描写了……,抒发了作者对……的感情,句式整齐,节奏明快,富于音乐美。

4.文章运用表现手法作用:(1)对比,作用:XX和XX形成鲜明对比,突出人(事)物XX的特点(2)象征,作用:使文章立意深远,含蕴深刻(3)伏笔,作用:对将要出现的XX事物作暗示,为情节发展作铺垫(4)照应,作用:使文章结构严谨,使文章主题更加鲜明,使文章更加严密(5)烘托、渲染,作用:表现环境,营造氛围,抒发情感,突出主题5.某句话在文中的作用:(1)文首:开篇点题;渲染气氛(记叙文、小说);埋下伏笔(记叙文、小说);设置悬念(小说);为下文作辅垫;总领下文;(2)文中:承上启下;总领下文;总结上文;(3)文末:点明中心(记叙文、小说);深化主题(记叙文、小说);照应开头(议论文、记叙文、小说)6.某段起什么作用:(1)此段在开头,作用:A、引出下文B、点名所要描写的对象C、照应文章标题D、设置悬念,吸引读者E、为情节发展埋下伏笔(2)此段在文中,作用:A、承上启下的过渡作用B、为情节发展埋下伏笔,推动情节发展(3)此段在结尾,作用:A、总结全文B、揭示文章主旨C、照应前文D、照应标题E、引人深思 F、表达了……的情感,言有尽而意无穷7.文中画线句、段运用何种描写方法,有何作用:描写方法分为:(1)人物描写:外貌、语言、动作、心里、神态、正面、侧面描写(2)坏境描写:自然环境、社会环境描写的作用:(1)人物描写的作用:表现人物XX的特点,突出人物XX的性格(品质、思想)重点了解几种描写的作用及答题格式。

(完整word版)初中语文现代文阅读答题公式.pdf

(4)照应,作用:使文章结构严谨,使文 章主题更加鲜明,使文章更加严密

(5)烘托、渲染,作用:表现环境,营造 氛围,抒发情感,突出主题 5.某句话在文中的作用:

( 1)文首:开篇点题; 渲染气氛 (记叙文、 小说);埋下伏笔(记叙文、小说) ;设置悬念 (小说);为下文作辅垫;总领下文;

(2)文中:承上启下;总领下文;总结上 文;

7. 文中画线句、段运用何种描写方法,有何作

用: 描写方法分为:

(1)人物:外貌、语言、动作、心里、神

态、正面、侧面描写

(2)坏境:自然环境、社会环境 描写的

作用: (1)人物:表现人物 XX的特点,

突出人物 XX的性格(品质、思想)

(2)环境:烘托一种 XX的气氛,表达一

种 XX的思想感情

8. 用简洁的言语概括文章 (或文段) 内容:

初中语文现代文阅读答题公式

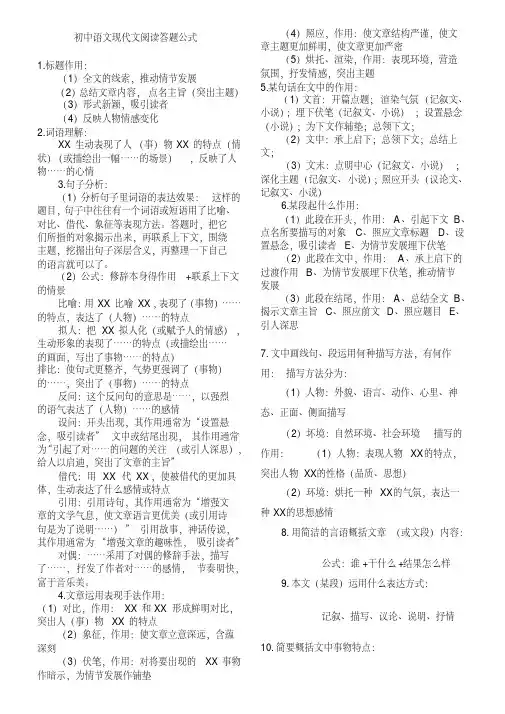

1.标题作用: (1)全文的线索,推动情节发展 (2)总结文章内容, 点名主旨(突出主题) (3)形式新颖,吸引读者 (4)反映人物情感变化

2.词语理解: XX 生动表现了人 (事)物 XX 的特点(情

状)(或描绘出一幅……的场景) ,反映了人 物……的心情

3.句子分析: (1)分析句子里词语的表达效果: 这样的 题目,句子中往往有一个词语或短语用了比喻、 对比、借代、象征等表现方法。答题时,把它 们所指的对象揭示出来,再联系上下文,围绕 主题,挖掘出句子深层含义,再整理一下自己 的语言就可以了。 (2)公式:修辞本身得作用 +联系上下文 的情景 比喻:用 XX 比喻 XX ,表现了(事物)…… 的特点,表达了(人物)……的特点 拟人:把 XX 拟人化(或赋予人的情感) , 生动形象的表现了……的特点(或描绘出…… 的画面,写出了事物……的特点) 排比:使句式更整齐,气势更强调了(事物) 的……,突出了(事物)……的特点 反问:这个反问句的意思是……,以强烈 的语气表达了(人物)……的感情 设问:开头出现,其作用通常为“设置悬 念,吸引读者” 文中或结尾出现, 其作用通常 为“引起了对……的问题的关注 (或引人深思), 给人以启迪,突出了文章的主旨” 借代:用 XX 代 XX ,使被借代的更加具 体,生动表达了什么感情或特点 引用:引用诗句,其作用通常为“增强文 章的文学气息,使文章语言更优美(或引用诗 句是为了说明……) ” 引用故事,神话传说, 其作用通常为 “增强文章的趣味性, 吸引读者” 对偶:……采用了对偶的修辞手法,描写 了……, 抒发了作者对……的感情, 节奏明快, 富于音乐美。 4.文章运用表现手法作用: ( 1)对比,作用: XX 和 XX 形成鲜明对比, 突出人(事)物 XX 的特点 (2)象征,作用:使文章立意深远,含蕴 深刻 (3)伏笔,作用:对将要出现的 XX 事物 作暗示,为情节发展作铺垫

初中语文现代文阅读答题公式,答题思路整理(尤其适合上海中学考试!精心整理,绝对有用!)

初中语文答题思路/模式总结一、说明文(一)说明对象:事物、事理。

事物惯用词语表示,事理惯用句子表示。

常见题型及答题思路1.划分层次,概括段意答题思路先审题,判断提问所针对的内容是整篇文章还是段落。

2.说明对象及其特征概括答题思路说明对象,看标题及开头段,弄清说明的是一个事物还是一个事理。

说明对象的特征:在中心句和下定义的句子中寻找。

(二)说明方法:举例子、列数字、作比较、列图表常见题型及答题思路划线句所用的说明方法及其作用﹨段落所用的主要的说明方法及其作用答题格式举例子:举了……的例子,具体地说明了……列数字:准确地说明了……作比较:通过……和……的比较,突出地说明了……列图表:直观形象地说明了……划线句说明的内容:⑴前后就近原则,⑵段落中心句,⑶句子本身(常见于列数字和列图表,需用自己的语言概括)段落说明的内容:一般为该段的中心句(有可能出现在上下段中)(三)说明顺序:时间顺序、空间顺序、逻辑顺序时间顺序是按照时间的先后顺序来安排的,多用于介绍生物生长、科学技术发展、生产制作、历史沿革等。

空间顺序是按照事物的结构来安排的,多用于介绍建筑物、风景名胜等。

逻辑顺序是按照事物间或同一事物内各部分之间的逻辑关系来安排的,多用于说明事物的因果、性质等。

逻辑顺序具体分为:主——次、原因——结果、现象——本质、特征——用途、一般——个别、概括——具体、整体——局部。

常见题型及答题思路1.说明顺序的判断及其作用答题思路文章的说明顺序既不是时间顺序,也不是空间顺序则为逻辑顺序。

说明顺序的作用:⑴概括说明内容,⑵指出具体的说明顺序,⑶条理清晰﹨符合人们认识事物的规律。

2.段落能否颠倒答题思路⑴段落之间的说明顺序,⑵与总领句或者总结句中词语的呼应关系(四)说明文语言特征:准确性,在准确性的基础上又可分为平实和生动。

常见题型及答题思路1.加点词的作用﹨能否删去、替换答题模式⑴不可以删/不可以换⑵解释词语的意思⑶说明词语在句中的作用⑷删去后句子的意思,不符合原意或者与事实不符⑸体现了说明文语言的准确性2.要求从文中选出词语说明语言特征答题思路⑴找出修饰性、限定性的词语。

初中语文阅读理解答题模板公式

初中语文阅读理解答题模板公式一、概括文章内容。

公式:人(物)+事件(起因+经过+结果)二、分析人物形象。

公式:从人物描写(外貌、语言、动作、心理、神态)+事件+他人评价入手。

解析:从外貌描写来看,“他身材很高大;青白脸色,皱纹间时常夹些伤痕;一部乱蓬蓬的花白的胡子”,可以看出他生活穷困潦倒且好逸恶劳。

他的语言总是“之乎者也”,如“窃书不能算偷……窃书!……读书人的事,能算偷么?”,表现出他深受封建科举制度毒害,迂腐不堪。

动作上,“排出九文大钱”的“排”字,显示出他想在短衣帮面前显示自己的阔绰。

他教小伙计认字,分茴香豆给孩子们吃等事件,能看出他心地善良的一面。

而旁人对他的嘲笑,如“孔乙己,你脸上又添上新伤疤了!”也从侧面反映出他是一个被社会边缘化的可怜人。

公式:同上。

解析:外貌描写文中未着重体现。

语言上,当他们以为于勒发财时,“真奇怪!这个卖牡蛎的怎么这样像于勒?”“可要多加小心,别叫这个小子又回来吃咱们!”等话语,表现出他们的自私、冷酷、唯利是图。

动作上,他们发现于勒又变得穷困潦倒时,“母亲突然很暴怒起来,说:‘我就知道这个贼是不会有出息的,早晚会回来重新拖累我们的。

现在把钱交给若瑟夫,叫他去把牡蛎钱付清。

已经够倒楣的了,要是被那个讨饭的认出来,这船上可就热闹了。

咱们到那头去,注意别叫那人挨近我们!’”,母亲的暴怒、躲避动作,生动地刻画了他们嫌贫爱富的嘴脸。

从整个事件中,于勒有钱时盼他回来,没钱时避之不及,他人的评价虽未直接点明,但从他们的行为可以看出在旁人眼中他们也是势利之人。

三、理解词语含义。

公式:本义+文中义(结合语境)解析:“标致”的本义是漂亮、好看。

在文中“也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。

实在标致极了。

”这里的“标致”是反语,结合语境,是用来讽刺清国留学生的丑态,表达了作者对他们不学无术、附庸风雅的厌恶之情。

公式:同上。

解析:“隔膜”的本义是隔阂、不相通。

初中现代文阅读答题公式

初中现代文阅读答题公式把这7道题的解题方法变成7个公式一、概括内容最基本最重要的能力题型:概括故事情节、概括某一段落的主要内容、根据提示填空公式一:概括=提取文中的关键句+关键词语进行组合让儿子独立一回儿子真是争气,以全县高考总分第三名的好成绩被上海财经大学录取。

史工程师当年自己考取大学要高兴得多,满脸的阳光,满脸的春色。

望子成龙,是中国人的传统。

这些年来,儿子他妈真是费尽了心血。

真可谓儿子读一年级,她也读一年级,年年这样陪着读陪着复习。

如今儿子是如愿以偿考取了大学。

他妈却病倒了。

病床上的她念念不忘的是儿子开学在即,自己将不能亲自送儿子去大学,这叫她如何放心得下?她坚持叫丈夫无论如何要把儿子送到大学,安顿好了才回来。

史工程师更放心不下妻子,与妻子商量说:“让儿子独立一回吧?”“不行!没娶媳妇总是孩子。

哪能让儿子一个人去大学,再说这孩子你也知道,他能行吗?”妻子的担心不是没有一点道理的。

儿子长这么大了,没买过一回菜,没烧过一顿饭,没洗过一件衣,没拖过一次地,就连床也都是他妈铺的。

自小到现在,从未单独出过一回门,就像鸡雏似的从未离开过母鸡翅膀的保护。

而现在,猛一下就叫儿子一个人去经风雨见世面,她一百个放心不下。

史工程师开导妻说:“儿子是去上海读大学,又不是去非洲探险、去神农架考察野人,不会有什么事的。

想当年,我十七八岁时不也跑到千里之外了吗,家里谁跟我去了?你在儿子这年纪时,不是报名去了黄海边的建设兵团,你爹妈送到了海边?没有吧。

常言道:到啥山,砍啥柴。

让儿子独立一回有好处……”几乎是磨破了嘴皮了,好说歹说,妻才十分勉强不再持反对票。

但她拖了一句:“就是我同意,儿子也不会同意的。

人家父母都送,他父母不送,多没面子……”简直是出乎意料,儿子很平静地说:“早该让我独立了。

”儿子去大学前一天,史工程师关照了又关照,诸如碰到意外情况立即找警察,安顿好后,先打电话回来,再写封详细的信……儿子去了三天,没有电话;儿子去了七天,依然没有音信。

部编初中语文 现代文阅读理解答题公式大全(绝对有用)

部编初中语文现代文阅读理解答题公式大全(绝对有用)一上初中,阅读理解在考试中的比例一下大了很多,难了很多,阅读丢了很多分。

有读不懂的,但更多的是读懂了答不来或答不到点子上的。

阅读其实有技巧和固定答题套路的,灵活掌握后做阅读题不再是难事。

下表是汇总出的解题技巧,希望能和各位同学共享。

表中所列固定答题套路将稍后推出。

先见为快,如:修辞手法比喻:用(事物)比喻(事物),形象地写出了(事物).......的特点(情态),表达了(人物).......的情感。

表现手法对比:**和**形成鲜明的对比,突出人物(事物).......的特点如何做语文阅读理解题(二)2.部编初一初中语文阅读理解正确的解题方法和技巧(一)语文阅读理解正确的解题方法和技巧——读材料所谓“读材料”,就是要阅读试卷上的文字材料,粗读全文内容,把握文章主题。

了解材料的基本大意,理清材料的层次和段落。

在浏览全文,了解全文的概貌之后,应记住文章的要点,重要的结论以及一些关键性的人名、地点、定义和数字,不同的人名、地点可用铅笔在试卷上分别打上不同的记号,以便查找。

阅读理解试题的文字材料主要用来测试学生的阅读速度、理解能力和记忆能力。

有的采用一个句子,有的采用一段文章或整篇文章。

内容广泛,题材各异。

以题目的难易程度分析,人们常常把它们分为表层理解和深层理解。

所谓表层理解就是对文中的客观事实的感知和记忆;所谓深层理解是根据文中的客观事实,在认真思考后进行逻辑推理、总结或概括,得出结论。

通常阅读试卷上的文字材料,第一遍需要速读,首先要重点理解文章的体裁是记叙文还是说明文。

答题时切忌文章都没完整的阅读过试卷上的文字材料,就匆匆忙忙地写答案。

最好先把文章从头到尾通读一遍,对文章有一个整体的认识和理解。

其次要初步理清文章的思路。

一般来讲,文章的每一段、每句话归根到底都是为阐明中心服务的,都归向文章的主旨。

平时要学会为文章标段,归纳每段意思,归纳中心思想。

它在要求概括段落大意一类的阅读理解的解题中,往往是行之有效的一个办法。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1.说明顺序的判断及其作用 答题思路 文章的说明顺序既不是时间顺序,也不是空间顺序则为逻辑顺序。 说明顺序的作用:⑴概括说明内容,⑵指出具体的说明顺序,⑶条理清 晰﹨符合人们认识事物的规律。 2.段落能否颠倒 答题思路 ⑴段落之间的说明顺序,⑵与总领句或者总结句中词语的呼应关系

(四)说明文语言特征:准确性,在准确性的基础上又可分为平实和生 动。 常见题型及答题思路 1.加点词的作用﹨能否删去、替换 答题模式 ⑴不可以删/不可以换 ⑵解释词语的意思 ⑶说明词语在句中的作用 ⑷删去后句子的意思,不符合原意或者与事实不符 ⑸体现了说明文语言的准确性 2.要求从文中选出词语说明语言特征 答题思路 ⑴找出修饰性、限定性的词语。比如“左右”,“有可能”,“大多 数”。 ⑵分析该词语的意思及在句子中的作用,体现了说明文语言的的准确 性。

(七)概括与归纳 1、段落的划分

1)按时间先后和情节发展变化划分; 2)按叙述的空间或地点的转换划分; 3)按所叙事情的性质划分; 4)按作者的认识过程或思想感情的变化划分; 5)按人物活动划分(写一个人的几个活动片段及写几个人物的文章, 可用这种方法)。 2、概括、归纳的方法 1)摘句法:即摘录这一段(层)中最能表现中心的语句(首括句、结尾 句、中心句)。 2)缩句法:将能表现段意(层意)的长句压缩成短句。 3)联合(结合)法:把重要意思连接起来,概括出联合段意。 4)择要法:在若干层意思中,可选择主要层意为段意。

(三)论证方法 1、举例论证 格式:举……(概括事例)证明了……(如果有分论点,则写出它证明 的分论点,否则写中心论点),从而使论证更具体,更有说服力。

2、引用论证 格式:(如果是讲道理)论证了……观点,从而使论证更概括更深入。 (如果是引用)使用了引证法,通过引用……证明……的观点,使论证 更有说服力。(或更有趣味性,吸引读者往下读) 3、对比论证 格式:把……和……加以比较,突出强调了……的观点。

(三)说明顺序:时间顺序、空间顺序、逻辑顺序 时间顺序是按照时间的先后顺序来安排的,多用于介绍生物生长、科学 技术发展、生产制作、历史沿革等。 空间顺序是按照事物的结构来安排的,多用于介绍建筑物、风景名胜 等。 逻辑顺序是按照事物间或同一事物内各部分之间的逻辑关系来安排的, 多用于说明事物的因果、性质等。 逻辑顺序具体分为:主——次、原因——结果、现象——本质、特征 ——用途、一般——个别、概括——具体、整体——局部。 常见题型及答题思路

对于一些不容易看出主旨的文章,可根据文章结构将文章分层,然 后将各部分的大意连贯起来,加以综合概括。

(九)记叙文思路结构 1、记叙的顺序 (1)顺叙

作用:采用这种写法可以使事情的来龙去脉清晰地表现出来。 (2)倒叙

特点:把事情的结局或后面发生的事情先写出来,然后再按事件 的发展顺序进行叙述。

作用:内容上,突出中心;使内容集中,对比鲜明;

(十)“五写”题

(十一)感受、评价、鉴赏类题目 1、阅读感受 1)联系文本,感点明确。首先必须在深入理解文本的基础上,用最简 洁的语言简明扼要地提炼出感受体验,在简短的文句中表达自己的看 法。 2)感受真切,表述精当。要围绕感点,精当地表述自己的感受。让读 者感受到你的感想是真切的,是言而由衷、言之有理的。由于文字的限 制,表述的语言必须是精炼的。 3)联系实际,联系自身。阅读感受有一个突出的特点,就是感受作品 思想内容,结合体验和自身思想,领会作品的启示。这种片断写作必须 在短小的篇幅中做到联系实际,联系自身。表明自己的态度,或说出自 己今后将怎么行动。 4)条理清晰,层次分明。阅读感受和评价要做到条理清晰,即文章内 部思路清楚。感点的提出和论述,问题的分析和解决,逻辑的推理和演 绎,都应当条分缕析,脉络清晰,层次分明。 5)语言通顺,表达流畅。语句通顺,文脉连贯,有一定的论辩力量和 论述的气势。

注:以上列举的这些,只是我们常规的一些“帽子”,任何一种修辞手 法的作用,不论是前 面的“帽子”,还是后面所要表达的内容,都要结合具体的文本,切不 可死板硬套。 3.解题步骤 修辞手法+ 帽子 + 对象特征 + 作者的情感(情感是关键)

(二)理解词语在文中的含义 1、词语在语境中的含义 (1)理解词语的本义; (2)看该词在句子中的表达对象; (3)对表达对象做必要的提炼(联系语言环境提炼意义指向概括词); (4)再看该词表达得怎么样?(起什么作用); (5)整合梳理答案语言,使表达简洁准确; (6)把答案代入原文,看语句是否通顺。 2、词语在语境中的作用 看该词语在句子中的含义是否生动或准确表现了句子内容(对该词语表 现的内容要提炼意义指向概括词,否则,答题语言不简洁)。

初中语文答题思路/模式总结

一、说明文 (一)说明对象:事物、事理。 事物惯用词语表示,事理惯用句子表示。 常见题型及答题思路 1.划分层次,概括段意 答题思路 先审题,判断提问所针对的内容是整篇文章还是段落。 2.说明对象及其特征概括 答题思路 说明对象,看标题及开头段,弄清说明的是一个事物还是一个事理。 说明对象的特征:在中心句和下定义的句子中寻找。

标题的深层含义 + 标题的作用

(六)人物及环境描写的作用 1、人物描写的作用(肖像、语言、动作、心理)

1)揭示人物内心情感; 2)烘托人物形象,凸显人物性格。 注意:补写人物心理活动,要求符合人物身份、表现人物性格、结 合相关环境、扣住文章主题。 2、环境描写的作用(自然环境、社会环境) 1)交待故事发生的时间、环境、背景等。(一般是放在文章的开头的 位置) 2)渲染气氛(氛围)。(一般放在开头或中间的位置) 3)烘托人物心情(像兴奋喜悦,忧愁感伤,沮丧,绝望等等)。(随 时出现,位置不固定) 4)推动故事情节发展。(一般放在中间的位置) 5)形成对比,突出主旨。(随时出现,位置不固定) 6)引出下文。(一般是放在文章的开头位置)

(二)论据 常考题型及方法 1、概括论据 (找出和论点要点相对应的内容进行概括) 格式:何人做何事(事件的表述要符合论点)

注:假如题目给定概括的例子,那么要注意仿写 2、文章运用了某某的事例(引用了名言)有什么作用 格式: 运用了……事例(简单概括),证明了……(论点或分论点)。(或 与……所论证内容一致) 3、补充事实论据 注意: 1)论据要能证明论点;2)要有典型性、权威性;3)积极思考课本上 学习过的名人。 4、论据能否被替换 思路: 如果不能。1)不能;2)论据内容是……;3)本段观点是……;4)两 者相符合,所以不能。 如果能。1)原论据……;2)新论据……;3)本段论点……;4)换掉 更典型,更有代表性,更能证明观点 注意:可能原文中的论据与上下文有照应。 5、关于论据的位置 1)论据能否互换位置(删) 2)给定论据,放回原文中的什么位置,为什么? 思路: ·能否互换位置:首先概括论据,然后看是否和文本(上下文句子)照 应(比如论据有可能是按时间顺序排列)。 ·能否删除某一论据:首先概括论据,然后分析是否证明论点,最后看 是否和文本(上下文句子)照应(比如论据有可能是按时间顺序排 列)。 ·给定论据放回原文:首先概括论据,然后分析证明哪个分论点,最后 看是否和文本(上下文句子)照应(比如论据有可能是按时间顺序排 列),并关注过渡句。

(五)标题的含义和作用 1、标题的含义 (1)表层含义即标题的字面含义、文中内容;(2)深层含义即引申义、比 喻义、象征义。 2、标题的作用 (1)作为全文的线索;(2)突出主题,点明主旨;(3)造成悬念, 引起读者关注; (4)反映作者情感;(5)概括了文章的主要情节;(6)一语双关。 3、标题的好处(为什么以此为题)

(二)说明方法:举例子、列数字、作比较、列图表 常见题型及答题思路 划线句所用的说明方法及其作用﹨段落所用的主要的说明方法及其作用 答题格式

举例子:举了……的例子,具体地说明了…… 列数字:准确地说明了…… 作比较:通过……和……的比较,突出地说明了…… 列图表:直观形象地说明了…… 划线句说明的内容:⑴前后就近原则,⑵段落中心句,⑶句子本身(常 见于列数字和列图表,需用自己的语言概括) 段落说明的内容:一般为该段的中心句(有可能出现在上下段中)

(四)句段作用 1.句子或段落在结构方面的作用有: (1)总领全文、引起下文。此类句子在文章(段落)的第一句话或前

面。 (2)为下文作铺垫。此类句子在文章的前面或中间。 (3)过渡句,起到承上启下的作用。此类句子在文章的中间。 (4)总结上文。此类句子在文章或段落的后面。 (5)照应。此类句子允许在文章的任何位置。 2.句子或段落在内容方面作用有: 开篇点题、点明中心、奠定全文的感情基调、深化主题等。

2、阅读评价 1)观点要正确。对文中人物思想性格、社会现象的褒贬、文本观点的 评价要正确,要有真知灼见;不能把对的说成错的,或把错的说成对 的。这就要求我们有判断是非的能力。 2)观点要鲜明。赞成还是反对,同情还是反感,提倡还是抨击,都必

结构上,使叙述有波澜;造成悬念,引人入胜。 (3)插叙

特点:在顺叙的过程中,由于内容的需要,中断原来的情节的叙 述,插入相关的情节或事件,然后再继续原来的叙述。

作用:补充交代,使叙述更加完整,使文章更充实、更周密、在 结构上更紧凑,能够更好地突出中心。 2、抓文章的线索 (1)类型:物线、事线、人线、情线、时线、地线 (2)作用:是作者组织材料的思路在文章中的反映,是把文章的全部 材料贯穿成一个有机整体的脉络。

(四)论证结构 常见题型及应对方法 1、 直接通过选择和填空的方式判断论证结构 思路:首先看文章到什么地方完成了提出问题的任务;从什么地方开始 分析问题;到什么地方结束,归纳出结论。由此判断是总分、并列、层 进还是对照。还有一点要注意的是:段落的领起句往往是关键,要紧紧 抓住它进行分析理解。 2、提问A段到B段之间能否互换 思路:首先判断两个段落之间的结构关系,然后找一句总起句或总结 句,在顺序上与两个段落的排列一致。 3、下面文字是从文中挖出来的,你认为放到哪个位置最合适。 思路:从文章中抽出的段落含有分论点,判断这个分论点与其他分论点 之间的结构关系,并根据总起或总结句与分论点的照应顺序来找准位 置。