中医诊断学教(学)案

中医诊断学教学大纲

中医诊断学教学大纲一、前言中医诊断学是中医学的重要基础学科之一,它旨在培养学生掌握中医诊断方法和技巧,准确判断疾病的性质和病机,从而合理进行治疗。

本教学大纲旨在提供一套系统而全面的中医诊断学教学内容和目标,以确保学生正确掌握和运用中医诊断学知识。

二、教学目标1. 理论知识:掌握中医诊断学的基本理论知识和核心概念,包括望、闻、问、切、辨证、分析等内容。

2. 技能训练:培养学生在中医诊断技能上的实践能力,包括病史收集、观察诊断、望诊、闻诊、问诊、切诊、辨证等技能。

3. 综合能力:培养学生运用中医诊断学知识和技能进行全面、准确的疾病诊断,并能提供相应的治疗方案。

三、教学内容1. 中医诊断学基础知识1.1 中医病因学1.2 中医病机学1.3 中医病证学1.4 中医辩证学2. 望诊与触诊2.1 望诊方法及要点2.2 脉诊方法及要点2.3 舌诊方法及要点2.4 面部诊断方法及要点3. 闻诊与问诊3.1 闻诊方法及要点3.2 问诊方法及要点3.3 病史收集与分析4. 切诊与辨证4.1 切诊方法及要点4.2 辨证方法及要点4.3 辨证论治原则5. 中医常见疾病的诊断与治疗5.1 常见内科疾病的诊断与治疗 5.2 常见外科疾病的诊断与治疗 5.3 常见妇产科疾病的诊断与治疗5.4 常见儿科疾病的诊断与治疗四、教学方法与要求1. 理论教学通过课堂教学、讲解和讨论等方式,使学生系统地学习和掌握中医诊断学的基础理论。

2. 技能训练组织学生参与临床实习和病例讨论,让其运用所学知识和技能,进行真实的临床诊断操练。

3. 诊断实践鼓励学生参与真实病案的诊断实践,积累实际经验,培养独立思考和判断的能力。

4. 教学评价采用考试、病案分析、临床操作评价等多种方式,综合评价学生的学习成果和能力水平。

五、教材和参考资料1. 教材:《中医诊断学教程》《中医诊断学导论》2. 参考资料:《临床中医诊断技巧与操作》《中医诊断学案例精选》六、实施方案采用理论教学与实践教学相结合的方式进行教学,学期内分为理论课和实践课两部分,形成闭环式的教学体系。

中医诊断学教案

中医诊断学教案一、教学目标通过本节课的学习,学生应该能够:1. 了解中医诊断学的基本概念和研究内容;2. 掌握中医四诊合参的基本方法和技巧;3. 理解中医的辨证论治思想;4. 能够应用中医诊断学的知识,对常见病症进行诊断。

二、教学重点与难点1. 教学重点:中医四诊合参的基本方法和技巧;2. 教学难点:中医辨证论治思想的理解和应用。

三、教学过程1. 导入(5分钟)引导学生回顾上节课的内容,检查学生对中医诊断学基本概念的掌握情况,激发学生对本节课内容的兴趣。

2. 理论讲解(30分钟)2.1 中医诊断学的概念和研究内容解释中医诊断学的定义和研究范畴,包括望、闻、问、切四诊和脉诊、舌诊等内容。

重点强调诊断学在中医临床实践中的作用和意义。

2.2 中医四诊合参的基本方法和技巧详细介绍中医四诊合参的基本方法和技巧,包括望诊、闻诊、问诊、切诊等内容。

结合实例,演示四诊合参的步骤和注意事项。

3. 实践操作(40分钟)3.1 分组练习将学生分成小组,进行实际的中医四诊合参操作练习。

每个小组选择一个代表进行模拟患者角色,其他小组成员进行诊断学的实践操作。

3.2 案例分析教师提供一些典型的病例,引导学生结合掌握的中医诊断学知识进行分析和诊断。

鼓励学生积极参与讨论,加深对中医辨证论治思想的理解。

4. 总结与评价(10分钟)对本节课所学内容进行总结,并进行一次简要的小测验,检查学生对中医四诊合参和辨证论治思想的掌握情况。

鼓励学生积极参与,提出问题和建议。

五、课后作业要求学生以小组为单位,选择一个具体的病例,进行详细的中医诊断学分析和辨证论治方案的制定。

并在下节课上进行分享和讨论。

参考文献:1. 张琴. 中医诊断学导论[M]. 人民卫生出版社, 2006.2. 王晓.中医四诊合参教学改革探索与实践[J],中国医药教育, 2013, 32(5): 93-95.。

中医诊断学完整完全版(新增:全程电子教案)55812ppt课件

赵岩

整理版课件

1

❖绪 论 Introduction

整理版课件

2

【目的要求】Purposes and requirements 1.掌握中医“诊断”、“诊法”、“诊病”、

“辨证”、“病案”、“证”、“症”等概 念的含义。掌握中医诊断的基本原则。 2.熟悉中医诊断的基本原理、主要内容。 3.了解中医诊断的发展概况。

❖ 整体审察 人体是一个有机的整体,通过诊法 收集病人的临床资料时,就必须从整体上进行 多方面的考察,而不能只看局部。

整理版课件

16

❖ 诊法合参 指四诊并重,诸法参用,综合收集病 情资料。

❖ 病证结合 “病”和“证”是密切相关的不同概 念,中医诊断要辨病,又要辨证。

❖

病为全过程的基本矛盾,辨病有利于从全

整理版课件

14

❖ 见微知著 意即通过微小的变化,可以测知整 体的状况。机体的某些局部,包含着整体的生 理、病理信息。

❖ 以常达变 是指在认识正常的基础上,通过观 察比较发现太过、不及的异常变化,从而认识 事物的性质及变动的程度。

பைடு நூலகம்整理版课件

15

❖四. 中医诊断的基本原则

❖ The basic principle of TCM diagnosis

整理版课件

9

❖ 二. 中医诊断学的主要内容

❖ The main content of the TCM diagnostics ❖ 中医诊断学的主要内容包括

❖ 诊法--是中医诊察收集病情的基本方法,主要 包括望、问、闻、切四方面,合称“四诊”。

❖ 诊病--又称辨病,即对疾病的病种作出判断, 得出病名的诊断。

整理版课件

中医学专业中医诊断学教学计划

中医学专业中医诊断学教学计划一、引言中医学专业中医诊断学是培养中医人才的重要课程之一。

通过系统的学习,学生可以掌握中医诊断的基本理论和方法,能够准确地判断疾病的发生与发展,并制定相应的治疗方案。

本文将就中医诊断学教学主题、活动安排以及教材使用等方面进行详细论述。

二、教学主题中医诊断学的教学主题是让学生全面了解中医诊断的基本理论和方法,培养学生的临床思维和判断能力。

教学内容包括中医诊断的基本理论,包括望诊、闻诊、问诊、切诊等四诊方法,以及脉诊、舌诊等其他辅助诊断方法。

通过教学,要求学生能够掌握辨证施治的基本原则,能够准确地判断出不同疾病的病机,从而能够制定出相应的治疗方案。

三、活动安排1. 理论学习中医诊断学的理论学习是教学的基础。

教师将向学生介绍中医诊断学的基本理论和方法,并通过案例分析等形式帮助学生理解和掌握知识。

学生需要通过阅读教材、参加讲座和小组讨论等形式进行学习。

2. 实践操作理论学习只是中医诊断学的第一步,学生还需要通过实践操作来巩固所学的知识。

教学安排学生在课堂上进行望闻问切等实践操作,以及在实验室中进行脉诊和舌诊的训练。

通过实践操作,学生可以更好地理解和掌握中医诊断学的实际应用。

3. 病案分析病案分析是中医诊断学教学的重要环节之一。

教师将选取一些常见病例,让学生进行分析和诊断,并制定治疗方案。

通过病案分析,学生不仅可以将所学的理论应用到实际中,还可以培养他们的临床思维和判断能力。

四、教材使用中医学专业中医诊断学教材是教学的重要参考工具。

教师可以根据教学计划选择适合的教材,如《中医诊断学》、《中医诊断学案例精选》等。

教材应该内容丰富、条理清晰,能够帮助学生理解和掌握中医诊断学的基本理论和方法。

此外,教师还可以引用其他相关的文献资料,如经典名著《伤寒论》、《金匮要略》等。

通过阅读这些经典文献,可以帮助学生更好地理解中医诊断学的深层次内涵,加深他们对中医学的理解和认识。

五、总结中医学专业中医诊断学是培养中医人才的重要课程,通过系统的学习,学生可以掌握中医诊断的基本理论和方法。

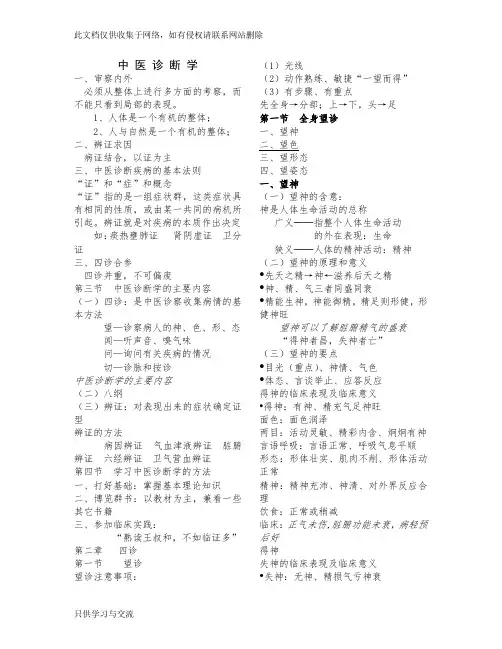

中医诊断学笔记(考试必备非常详细)教学文案

中医诊断学一、审察内外必须从整体上进行多方面的考察,而不能只看到局部的表现。

1、人体是一个有机的整体;2、人与自然是一个有机的整体;二、辨证求因病证结合,以证为主三、中医诊断疾病的基本法则“证”和“症”和概念“证”指的是一组症状群,这类症状具有相同的性质,或由某一共同的病机所引起。

辨证就是对疾病的本质作出决定如:痰热壅肺证肾阴虚证卫分证三、四诊合参四诊并重,不可偏废第三节中医诊断学的主要内容(一)四诊:是中医诊察收集病情的基本方法望—诊察病人的神、色、形、态闻—听声音、嗅气味问—询问有关疾病的情况切—诊脉和按诊中医诊断学的主要内容(二)八纲(三)辨证:对表现出来的症状确定证型辨证的方法病因辨证气血津液辨证脏腑辨证六经辨证卫气营血辨证第四节学习中医诊断学的方法一、打好基础:掌握基本理论知识二、博览群书:以教材为主,兼看一些其它书籍三、参加临床实践:“熟读王叔和,不如临证多”第二章四诊第一节望诊望诊注意事项:(1)光线(2)动作熟练、敏捷“一望而得”(3)有步骤、有重点先全身→分部;上→下,头→足第一节全身望诊一、望神二、望色三、望形态四、望姿态一、望神(一)望神的含意:神是人体生命活动的总称广义──指整个人体生命活动的外在表现:生命狭义──人体的精神活动:精神(二)望神的原理和意义•先天之精→神←滋养后天之精•神、精、气三者同盛同衰•精能生神,神能御精,精足则形健,形健神旺望神可以了解脏腑精气的盛衰“得神者昌,失神者亡”(三)望神的要点•目光(重点)、神情、气色•体态、言谈举止、应答反应得神的临床表现及临床意义•得神:有神、精充气足神旺面色:面色润泽两目:活动灵敏、精彩内含、炯炯有神言语呼吸:言语正常、呼吸气息平顺形态:形体壮实、肌肉不削、形体活动正常精神:精神充沛、神清、对外界反应合理饮食:正常或稍减临床:正气未伤,脏腑功能未衰,病轻预后好得神失神的临床表现及临床意义•失神:无神、精损气亏神衰面色:晦暗暴露两目:活动迟钝、目无精采言语呼吸:言语失常、呼吸气息低弱形态:形体瘦弱、大肉已脱、强迫体位、反应迟钝、烦躁不安、循衣摸床、摄空理线精神:神志不清,精神萎靡不振,对外界反应失常临床意义:正气已伤,脏腑功能衰败(虚)失神假神的临床表现及临床意义假神:垂危病人出现精神暂时好转的假象,临终前预兆(回光反照,残灯复明)面色:突然颧红如妆两目:目光突然转亮、浮光外露言语呼吸:突然言语不休、声音转亮精神:突然精神转佳、意识似清饮食:突然思食、索食临床意义:脏腑精气耗竭,阴阳即将离决阴不敛阳,虚阳外越假神1、神气不足:轻度失神虚证患者2、神志异常癫--抑郁型(湿痰蒙闭)狂--兴奋型(痰火扰心)痫--发作型(肝风挟痰上扰)望神的注意事项•1、重视诊察病人时的第一印象•2、做到神形合参•3、抓住重要症状和体征•4、注意假神与重病好转的区别二、望面色•望色,又称色诊,是医生通过观察病人全身皮肤色泽变化来诊察病情的方法。

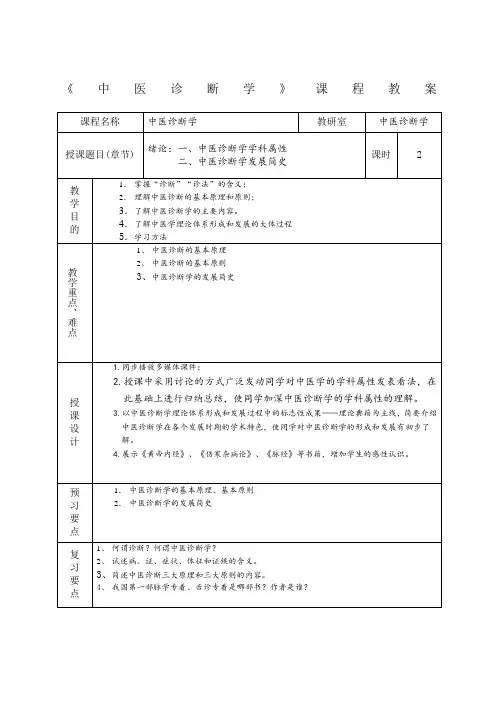

中医诊断学课程教案

《中医诊断学》课程教案《中医诊断学》课程教案《中医诊断学》课程教案《中医诊断学》课程教案《中医诊断学》课程教案《中医诊断学》课程教案《中医诊断学》课程教案一、望神(一)复习神的含义及神的产生。

提问:神的含义是什么?(明确:神的含义有两种:一是指人体生命活动的总体现,二是指人的精神、意识、思维活动。

)提问:神是怎样产生的?(明确:神是脏腑精气的外在表现,精、气是产生神的物质基础。

)提问:根据以上两点,请同学回答望神的意义是什么?(明确:神是脏腑精气的外在表现,通过望神就可以了解脏腑精气的盛衰,判断疾病的轻重和预后。

)(二)介绍神的具体表现。

首先指出神是人体生命活动的总体现,主要表现于目光、色泽、神情、体态等方面,其中眼神是望神的重点,然后简要讲述其机理。

(三)神的分类及判断。

这是望神的重点内容,要求学生全面掌握。

得神即有神,是精气充盛,体健神旺的表现。

得神的具体表现为:两目灵活,明亮有神;面色荣润,含蓄不露;神态清楚,表情自然;肌肉不削,反应灵敏。

(让学生互相观看)失神即无神,是得神的反面。

将得神的表现反过来就是失神。

少神介于得神和失神之间。

假神是比较难学的内容。

首先讲清假神的概念,以“回光返照”作比喻,学生可加深理解。

其次,在讲假神的表现时,强调指出假神以“突然出现,迅速消失”为特点。

最后,将假神与重病好转的鉴别归纳为两条,以便记忆和运用。

一是假神是突然出现,而重病好转则是逐渐的;二是假神是局部的“好转”,而重病好转则是整体的。

(四)神乱部分,学生自学。

二、望色由于面部血脉丰富,与内脏的关系密切,所以望色的重点是望面色。

(一)简要讲述望色诊病的原理。

首先,了解色指皮肤的颜色,包括赤、黄、白、青、黑五种。

色反映气血的盛衰和运行情况,以及疾病的性质和不同脏腑的病证。

其次,以“十二经脉,三百六十五络,其血气皆上注于面而走空窍”来说明面部与经脉气血的关系,从而明晰望面色的意义所在。

再次,以教材39页的面部分候脏腑分属图来说明面部与内脏的关系。

中医诊断学教案

中医诊断学教案

一、课程名称:中医诊断学

二、授课对象:[具体专业和班级]

三、教学目标:

1. 了解中医诊断学的基本理论和方法。

2. 掌握中医诊断学的基本知识和技能。

3. 培养学生运用中医诊断学知识进行临床实践的能力。

四、教学重难点:

1. 重点:中医诊断学的基本理论和方法,包括望、闻、问、切四诊的内容和方法。

2. 难点:如何将中医诊断学的理论和方法运用到临床实践中。

五、教学方法:讲授法、演示法、讨论法、实践操作法

六、教学过程:

1. 导入(5 分钟)

- 简要介绍中医诊断学的历史和重要性。

2. 新课呈现(70 分钟)

- 详细讲解中医诊断学的基本理论和方法,包括望、闻、问、切四诊的内容和方法。

- 通过图片、视频等多媒体资料展示望诊、闻诊、问诊和切诊的操作方法。

- 结合临床案例,讲解如何将四诊的结果进行综合分析,做出准确的诊断。

- 组织学生进行小组讨论,分享自己对望、闻、问、切四诊的理解和应用体会。

3. 课堂总结(10 分钟)

- 总结本节课的重点内容,强调中医诊断学的重要性和实际应用价值。

4. 课后作业

- 布置作业,要求学生在课后复习本节课的内容,并完成相关的练习题。

七、教学评价:

1. 课堂提问:通过提问了解学生对知识的掌握程度。

2. 学生作业:通过作业完成情况了解学生对知识的理解和应用能力。

3. 小组讨论:观察学生在小组讨论中的表现,了解学生的思维能力和合作能力。

八、教学反思:

通过课堂教学和学生反馈,总结教学中的优点和不足,及时改进教学方法和内容。

中医诊断学课程教案

中医诊断学课程教案中医诊断学课程教案一、课程概述中医诊断学是中医学科的一门重要分支,旨在培养学生掌握中医诊断疾病的基本理论和实践技能。

本课程将系统地介绍中医诊断学的基本概念、方法和技能,为学生今后从事中医临床工作打下坚实的基础。

二、课程目标通过本课程的学习,学生将能够:1、掌握中医诊断学的基本理论和方法;2、熟悉常见疾病的中医诊断和鉴别诊断;3、学会运用中医诊断技能进行临床实践;4、提高中医临床思维和诊疗能力。

三、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个方面:1、中医诊断学的基本概念,包括阴阳、五行、藏象等;2、望诊,包括望神、望色、望舌等;3、闻诊,包括听声音、嗅气味等;4、问诊,包括问寒热、问汗、问疼痛等;5、切诊,包括脉诊、触诊等;6、八纲辨证,包括阴、阳、表、里、寒、热、虚、实等;7、常见疾病的中医诊断和鉴别诊断,如感冒、咳嗽、腹痛等。

四、教学方法本课程将采用多种教学方法,包括课堂讲解、案例分析、实践操作等,以帮助学生更好地掌握中医诊断学的理论和实践技能。

1、课堂讲解:教师将系统地介绍中医诊断学的理论和方法,使学生了解和掌握中医诊断的基本知识和技能。

2、案例分析:教师将通过分析真实的临床案例,帮助学生了解和掌握常见疾病的中医诊断和鉴别诊断方法。

3、实践操作:学生将通过实践操作,学习望、闻、问、切等中医诊断技能,并运用这些技能进行临床实践。

五、教学资源本课程将利用多种教学资源,包括教材、PPT、视频、网络资源等,以帮助学生更好地学习和理解中医诊断学的理论和实践技能。

1、教材:将使用国家级规划教材《中医诊断学》。

2、PPT:教师将制作精美的PPT,帮助学生更好地理解和记忆课程内容。

3、视频:将制作和收集一些与课程内容相关的视频,如名医讲座、临床操作等,以帮助学生更好地理解课程内容。

4、网络资源:将提供一些与课程相关的网络资源,如中医学术论坛、中医师承教育平台等,以帮助学生扩展知识面。

六、评估与反馈本课程将采用多种评估方式,包括平时作业、课堂表现、实践操作、期末考试等,以全面了解学生的学习情况。

教案名称:第四节 四诊与辨证

教案名称:第四节四诊与辨证一、教材分析本节内容选自《中医诊断学》中的第四章,主要介绍中医诊断的基本方法——四诊和辨证。

教材中详细阐述了四诊的方法和适用范围,以及辨证的原则和步骤,同时结合了大量的案例和图示,帮助学生理解和掌握。

二、学情分析授课对象为大学医学类二年级学生,他们已经具备了一定的医学基础知识,但对于中医诊断学的内容还较为陌生。

在学习本节内容之前,学生已经学习过中医基础理论、中药学、方剂学等课程,对中医知识有了一定的了解。

然而,对于四诊和辨证的具体应用和临床意义,他们可能还存在一些疑问和困惑。

三、教学三维目标1.知识目标:掌握四诊和辨证的基本概念、方法和临床应用。

2.能力目标:能够运用四诊和辨证的方法对常见病症进行诊断和分析。

3.情感目标:培养学生对中医诊断学的兴趣和热爱,树立良好的职业道德观念。

四、教学重难点1.教学重点:四诊和辨证的基本方法和应用。

2.教学难点:如何将四诊和辨证的方法运用到临床实践中,提高诊断的准确性和效果。

五、教学对象本节课程的授课对象为大学医学类二年级学生,他们已经具备了一定的医学基础知识,但对于中医诊断学的内容还较为陌生。

在学习本节内容之后,他们将能够掌握中医诊断的基本方法,为后续的中医临床课程打下坚实的基础。

六、教学任务分析本节课程的教学任务是帮助学生掌握四诊和辨证的基本方法和应用,能够运用到临床实践中。

同时,结合案例分析和实践活动,培养学生的临床思维能力和创新精神。

通过学习,学生将能够全面了解中医诊断学的内容和方法,为后续的中医临床课程打下坚实的基础。

七、教学方法本节课程采用多种教学方法,包括课堂讲解、案例分析、小组讨论、实验演示等。

通过这些方法,教师可以帮助学生更好地理解四诊和辨证的内容,提高他们的学习兴趣和能力。

同时,可以安排一些实验活动和临床实践环节,让学生能够亲身感受中医诊断的魅力。

八、教学准备教师在授课前需要准备好教学材料、多媒体教学资料、参考书籍等,以确保教学质量和效率。

《中医诊断学》讲课稿:全身望诊之望色

《中医诊断学》讲课稿:全身望诊之望色下面讲第五个颜色,黑色。

青色和黑色它(们)实际上比较接近,也是讲面色青黑,合在一起讲了。

黑色我们看一个表现,实际上就和青色也差不多,好像比青色更厉害一点。

黑色主什么病呢?一个是肾虚,一个是寒证。

寒证,这里有吧,青色也可以。

这个血瘀,这里也有血瘀。

疼痛、剧痛,这里也有疼痛、剧痛。

所以青色和黑色的颜色上靠近,两个靠近,青色一般来说可能淡一点,黑色就颜色更深一点。

不同的还有些什么地方呢?它主肾虚和水饮,肾有病的时候,肾在五脏里面可以说(色黑),所以肾有病的时候、肾虚的时候,有的病人可以见到黑色。

水饮,水饮内停、水湿内停的时候可以出现。

这是黑色的主病,肾虚、寒证、水饮、血瘀和剧痛,这是要学生要死记硬背、要记住的、要记下来,当然理解的基础上记。

为什么可以出现呢?肾阳虚衰以后,水、湿、寒,阳虚就生寒,肾阳虚了以后就不能够宣化水液,所以可以出现寒证、水饮内停,血液失掉濡养,脉络拘急,血行不畅,所以黑色也可以出现这些情况。

原理上大家知道,但实际上就是要大家去记一记,道理不是很多,不是有更多的道理来讲,就是要记住。

黑色常见于这些情况:一种是面色暗淡。

面黑,但是黑得不很厉害,可以见于,我们看看,这个面色黑,哎呀,这个面色白的,我这上面是面色黑,面色黑的情况,黑得不严重。

或者是面色黧黑。

什么是黧黑?黧是一种草,古代一种染衣服的草,黧草。

当时没有其他的(染料),就把这个黧草煮了以后就变成黑色,就把这个衣服、布染成黑色。

这个黧黑倒是反而有一点光,黧黑反而带有一点光泽,并不是如炲的那种色,所以是面色黧黑。

面色黧黑或者面色淡黑、面色黯淡,多半是指肾阳虚,肾阳不足。

为什么有点光呢?因为里面可能就带有一点(水湿),刚才讲可能有水饮内停、水湿内停。

我们讲白色的时候,它里面有一点水的时候就带什么?晄白。

那为什么会黧黑反而有一点光呢?可能就是因为里面它阳虚、水湿内停,因此它黑色里面反而带一点光,所以就面色黧黑。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

山东中医药大学中医诊断学教案授课时间:9月11日,周一,第6,7节题目:绪论教学目的与要求:1.掌握“诊断”“诊法”“诊病”“辨证”及“病”“证”“症”的含义。

2.理解中医诊断的基本原理和原则。

3.了解中医诊断学发展简史、学习方法。

内容与时间分配:2学时1.中医诊断学的概念,主要内容,中医诊断的基本原理。

1学时。

2.中医诊断的基本原则,中医诊断学发展史、学习方法。

1学时。

重点与难点:1.病、证(证名、证候、证型)、症(症状、体征)的含义。

2.中医诊断的基本原理和基本原则。

教学过程:第一学时导入新课:从中医基础学的内容到临床各学科的内容、目的,引入学习中医诊断学的意义。

讲述:一、介绍诊断及中医诊断学的概念、地位(P1)。

简要介绍。

注意:诊断的概念,包括“诊”与“断”两方面,并且须在中医基本理论指导下进行。

二、中医诊断学的主要内容包括介绍诊法、诊病、辨证、病案书写四部分。

1.诊法的概念、内容、目的。

2.明确症状、体征的含义。

注意:症状与体征不同,前者为病人异常感觉,后者为医生检查所得。

两者均属于“症”,属病情资料,是辨证、辨病的主要依据。

(二)诊病1.诊病的概念、目的。

2.明确病名的含义。

注意:病名是对疾病全过程的特点和规律所做的概念与抽象。

辨病的结果是得出病名诊断。

(三)辨证1.辨证的概念与目的。

2.明确证、证名、证候、证型的含义。

注意:“症”“病”“证”的区别。

辨证的目的是得出证名诊断。

(四)病案书写明确病案的概念及病案书写的意义。

三、中医诊断的基本原理1.简要介绍中医诊断基本原理的理论依据是中医整体观念的思想。

提问:什么是中医整体观。

2.重点介绍中医诊断基本原理,包括司外揣内、见微知著、以常达变三方面,明确其各自的含义。

第二学时中医诊断疾病的原理、原则与西医有明显的不同,必须遵循其独具特色的基本原则。

新课讲述:四、中医诊断的基本原则重点介绍内容。

基本原则包括三方面:整体审察、诊法合参、病证结合。

明确各自的含义及临床意义。

五、中医诊断学的发展简史简要介绍。

中医诊断学是在我国人民在长期与疾病斗争的过程中,经历代医家不断总结、丰富、发展起来的一门学科。

其中,影响中医诊断学发展的重要著作、作者是:1、《黄帝内经》;2、西汉,淳于意的《诊籍》;3、东汉,张仲景《伤寒杂病论》;4、西晋,王叔和的《脉经》;5、隋,巢元方《诸病杂候论》;6、宋,陈元择的《三因极—病证方论》;7、元,敖氏《伤寒金镜论》;8、明,张介宾《景岳全书》;9、明,李时珍的《滨湖脉学》;10、清,叶天士《外感湿热论》,吴鞠通的《温病条辨》。

重点讲述上述重要著作及其作者、年代、历史意义。

六、介绍学习中医诊断学的方法简要介绍。

小结:绪论,为本学科开头部分,介绍了诊断、中医诊断学的含义,中医诊断学的内容,中医诊断的基本原理、基本原则,中医诊断学发展简史和学习方法。

其中重点掌握诊断的概念,病名、症状、体征、证名和证候的含义,中医诊断的三大原理和三大原则,及中医诊断学发展史中重要著作、作者、年代、历史意义。

通过学习绪论,可以对本学科内容、学习目的有一个基本认识。

思考题:1.何谓诊断、中医诊断学?2.试述病名、证名、证候、症状、体征的含义。

3.试述病、证、症三者的关系与不同。

4、如何理解中医诊断的基本原理和基本原则?5、我国第一部脉学专著、舌诊专著、论述病源与证候诊断的专著是哪部书?其作者是谁?授课时间:9月14日,周四,第3节题目:问诊问诊的方法与内容教学目的与要求:1.掌握问诊的方法。

2.熟悉问诊的基本内容。

教学内容与时间安排:1学时。

重点与难点:问诊的方法和主要内容。

教学过程:导入新课:疾病的诊断过程,首先是诊法,包括望、闻、问、切,以了解病情,收集病情资料,然后才是辨证、辨病。

四诊之中,首先介绍问诊。

讲述:一、问诊的意义。

简要介绍。

明,张景岳以问诊为诊病之要领,临证之首务。

二、问诊的方法及注意事项重点介绍。

问诊方法及注意事项(P11),并理解其意义。

三、问诊的内容简要介绍问诊的基本内容。

注意各项内容的含义,包括哪些具体内容,并理解对疾病诊断的意义。

注意如何概述主诉,现病史与既往史的区别。

问诊的重点是现在症状,是当前辨证论治的主要依据。

以后专篇论述。

小结:本节介绍了问诊的意义、方法和内容,重点掌握问诊的方法,并熟悉问诊的内容,以提高自己诊察病情的水平,为病案书写打好基础。

思考题:1.如何问诊,应注意哪些问题?2.何谓主诉?如何概述主诉?3.何谓现病史?现病史包括哪些内容?4.既往史和个人生活史各主要包括哪些内容?授课时间:9月14日,周四,第4,5节题目:问寒热教学目的与要求:掌握寒热症状的概念、特点、病机及其临床意义。

教学内容与时间分配:2学时。

1.寒热的概念,恶寒发热,但寒不热1学时。

2.但热不寒,寒热往来1学时。

重点与难点:1.怎样理解“有一分恶寒,便有一分表证”?2.恶寒发热,寒热往来的临床表现。

3.不同病证潮热的鉴别。

教学过程导入新课:寒热是问现在症中最常见的症状,对辨别机体阴阳盛衰及所感病邪性质具有重要意义。

一、寒热的概念简要介绍寒与热症状的概念。

注意:寒为自觉症状,有恶寒、恶风、畏寒之不同,三者症状特点、病机及主病方面不同;发热既可为自觉症状,亦可为客观表现,在不同证候中表现不同。

二、寒热的病因简要介绍,明确寒热的产生与病邪的性质和机体阴阳的盛衰两方面有关。

三、寒热的类型为课重点介绍内容,包括常见寒热类型及其概念、症状特点、主病、基本病机等。

注意:1.寒热类型与病邪性质、部位及机体阴阳盛衰有关。

2.在恶寒发热中,恶寒一症是诊断表证的主要依据,正确理解“有一分恶寒,便有一分表证”的含义;寒热的轻重与感邪的性质有关,同时与感邪的轻重、邪正盛衰有关。

3.壮热的概念,不仅表现为体温高,而且必须为不恶寒,反恶热。

4.潮热、微热各见于若干病证,其症状特点各有不同。

5.正确理解寒热往来,其主要是指自觉症状。

小结:本次课介绍了寒热症状的概念、病因,常见类型及其含义、症状特点、主病。

注意表证、里证、半表半里证寒热特点,恶风、恶寒、畏寒的区别,壮热、潮热、微热的概念,潮热、微热不同病证中的症状特点等。

思考题:1.何谓恶风、恶寒、畏寒?常见于何种病证?2.如何理解“有一分恶寒,便有一分表证”?3.如何根据恶寒与发热的偏重辨别感邪的性质?4.何谓壮热?其临床意义是什么?5.何谓潮热?常见哪几种类型?各型特点如何?6.何谓微热?常见病因及特点是什么?7.何谓寒热往来?有几种类型?特点是什么?授课时间:9月18日,周一,第6节题目:问汗教学目的与要求:1.掌握自汗、盗汗、战汗的含义、主病及基本病机。

2.熟悉战汗的概念及主病,绝汗的概念及亡阳之汗与亡阴之汗的特点。

3.了解病理性有汗与无汗的常见病因,头汗、半身汗、手足心汗、阴汗、胸汗的机理。

教学内容与时间分配:1学时。

重点与难点:1.自汗、盗汗的含义、主病及基本病机。

2.亡阴之汗与亡阳之汗的鉴别。

教学过程导入新课:从《内经》:“阳加于阴谓之汗”的经文,说明汗出是人体阳气蒸化津液经玄府外达肌表而成,有生理与病理性汗出之不同,本节课主要介绍病理性汗出,即汗出异常。

讲述:一、无汗、有汗(一)无汗简要介绍病理性无汗的常见病因。

(二)有汗简要介绍病理性汗出的常见病因。

注意:不论无汗、有汗,均为病理性汗出,且各有表证、里证之不同。

二、特殊汗出仅指里证中具有某些特征的病理性汗出。

(一)重点介绍自汗、盗汗、战汗、绝汗的含义、主病,并理解其病机。

注意:自汗与盗汗在特点、主病及病机方面的不同;绝汗中亡阳之汗与亡阴之汗的区别;战汗的临床意义为病变发展的转折点,要注意两种预后在表现上的不同。

(二)简要介绍冷汗,热汗,及某些局部汗出,如头汗、半身汗,手足心汗,心胸汗的概念及病因病机。

小结:本次课介绍了各种病理性汗出异常的病因,及某些特殊性病理性汗出,其中重点是自汗、盗汗、绝汗,要注意其特点、主病及病机。

思考题:1.何谓自汗、盗汗?常各见于何种病证?请简述其病机?2.何谓战汗?其临床意义是什么?3.何谓绝汗?如何区别亡阴之汗与亡阳之汗?4.试述头汗、手足心汗、半身汗出的病因。

授课时间:9月18日,周一,第7节;9月21日,周四,第3节题目:问疼痛教学目的与要求:1.掌握如何根据疼痛的性质辨别其病因。

2.熟悉如何根据疼痛的部位辨别其脏腑经络病位。

3.理解虚实疼痛的基本病机。

教学内容与时间分配2学时1.问疼痛的性质1学时。

2.问疼痛的部位1学时。

重点与难点:根据疼痛的性质、部位,辨别疼痛的病因和病位。

教学过程:第一学时导入新课:疼痛为病人常见症状,致病原因复杂,表现多种多样,可发生于任何部位。

现讨论有关疼痛诊断的一些问题。

讲述:一、简要介绍疼痛的分类及基本病机注意:根据其病因病机总分虚实两大类,实证总由邪气阻滞,气血运行不畅,“不通则痛”引起;虚证总由正气亏虚,脏腑经脉失养,“不荣则痛”所致。

二、问疼痛的性质为重点介绍内容,详细介绍各种常见性质的疼痛,目的是通过询问疼痛的性质,辨别疼痛产生的病因即主病(详见P19~20)。

注意:1.问诊某些疼痛的性质,应结合其部位、病史等,如胀痛,在胸、胁、脘、腹者为气滞,在头目者为肝阳、肝火;窜痛,在四肢关节者与风邪有关,在胸、胁、脘、腹者为气滞。

隐痛,久病,时发时止者方为虚。

2.各种疼痛虚实的辨证,应将病史、程度,喜按还是拒按,持续性还是时发时止诸种因素结合起来。

三、问疼痛的部位亦为问诊疼痛的重要内容,详细询问,目的在于根据疼痛的具体部位确定疼痛的脏腑经络病位。

注意:1.辨证疼痛,既要明确病因,又要确定其病位,因此应将问诊疼痛的性质与病位两者结合起来。

如,心前区刺痛,为心血瘀阻;胁肋灼痛,可为肝火郁滞。

胃脘冷痛隐隐,喜暖喜按,为胃虚寒证。

2.结合兼症,则更有利于病因病位的确定,如胸痛,咳嗽,咯吐黄痰,为热邪壅肺。

3.胃脘痛多与饮食有关,一般饥痛为虚,饱痛为实。

小结:本次课介绍了虚实疼痛的基本病机及辨证纲领,问疼痛的性质和部位几项内容,重点是通过问诊疼痛的性质和部位,以确定引起疼痛的病因和脏腑经络病位。

思考题:1.试述常见疼痛(12种)的名称及病因。

2.如何鉴别疼痛的虚实性质?虚实疼痛的基本病机是什么?3.如何根据头痛疼痛的部位确定病变的经络病位?授课时间:9月21日,周四,第4节题目:问头身胸腹教学目的与要求:1.掌握头晕、胸闷、心悸、胁胀、脘痞、腹胀的含义和常见病因及病变脏腑。

2.理解身重、麻木的含义和常见病因。

教学内容与时间分配:1学时。

重点与难点:头晕、胸闷、心悸、胁胀、脘痞、腹胀的含义和临床意义教学过程:导入新课:问头身胸腹,主要是指除疼痛以外的头身胸腹部其他不适为主的症状,亦为临床常见症状。

讲述:1.重点讲述头晕、胸闷、心悸、胁胀、脘痞、腹胀的含义,常见病位、病因。