自动控制原理答案

自动控制原理课后习题答案王万良版.doc

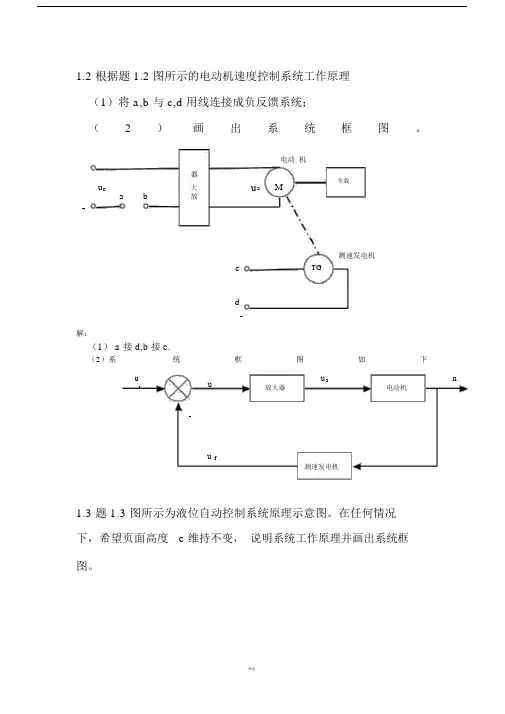

1.2根据题1.2图所示的电动机速度控制系统工作原理

有i i1

i2

C

duo(t )

uo(t )

。所以有i

uo(t )

duo(t )

dt

,i1

i1i2

C

R

R

dt

且ui

uL

uo

所以,ui

Ldi

uo

d2uo(t)

L

duo

uo

LC

dt

dt2

R dt

2.6设运算放大器放大倍数很大,输入阻抗很大, 输出阻抗很小。

求题2.6图所示运算放大电路的传递函数。其中,ui为输入变量,

1) 10(1

KhS) 0

即S2

(10Kh

1)S

10

0

精选

S2

1

10

S1

10 Kh

1

S010

当10Kh1>0,即Kh>0.1稳定,当Kh=0.1时,系统临界稳定。

3.7在零初始条件下,控制系统在输入信号r(t)=1(t)+t1(t)的作用下的输出响应为c(t)=t1(t),求

系统的传递函数,并确定系统的调节时间ts。

(S 1)2

2

x(t ) 1

2e2t

etcos

2t

2.3已知系统的微分方程为

d2y(t )

2dy (t )

自动控制原理+第五版课后习题答案 胡寿松 免费在线阅读

2-20 与 2-18 同

C(S)二 G4 N(S)~1 + G2G4+G3G4

■ 2Ua) C⑻- GjG^+G^d + G,!!, ) 丄R(s) - 1 + G1H1+ G3H2 +G1G2G3H1H2 +G1HiG3H2 E(s)__(1 + G3H2)_G4G3H2H!_

R(s) ~ /+GZH; +G3H2

l)

s

3-11劳斯表变号两次, 有两个特征根在s右半平面, 系统不稳定。

3-12(1) 有一对纯虚根: s1>2 = ±j2 系统不稳定。 (2) s12=±jVI s34=±l s5 =1 s6 =-5 系统小稳定。 (3) 有一对纯虚根:sh2 =±j75系统不稳定。

3-13 0 < k < 1.7

s

6-3 取 k = 20 < = 8 gJ«)= 1^0 045 验算得: <=: 7.93,/ = 62.1°

36

(36-co2) + jl3

5-3 ess (t) = 0.632sm(t + 48.4°)- 0.79cos(2t 一 26.57°)

或: css(t) = 0.447sin(t + 3.4°)-0.707cos(2t一

90°) 5-4

0.653 wn =1.848

ess(t) = r(t) — css(t)

ch - ehgf+afch

C(s) _ bcde + ade + (a + bc)(l + eg) Rj (s) 1 + cf + eg + bcdeh + cefg + adeh

《自动控制原理》第二版课后习题答案

7

输出驱动 Z 轴直流伺服马达带动切削刀具连同刀具架跟随触针运动,当刀具位置与触针位置 一致时,两者位置偏差为零,Z 轴伺服马达停止。系统中,刀具是被控对象,刀具位置是被 控量,给定量是由模板确定的触针位置。系统方框图如图解 1-9 所示。最终原料被切割加工 成模板的形状。

图 1-16 仓库大门自动开闭控制系统

1

解 当合上开门开关时,电桥会测量出开门位置与大门实际位置间对应的偏差电压,偏 差电压经放大器放大后,驱动伺服电动机带动绞盘转动,将大门向上提起。与此同时,和大 门连在一起的电刷也向上移动,直到桥式测量电路达到平衡,电动机停止转动,大门达到开 启位置。反之,当合上关门开关时,电动机带动绞盘使大门关闭,从而可以实现大门远距离 开闭自动控制。系统方框图如图解 1-2 所示。

试分析系统的工作原理,指出系统的被控对象、被控量和给定量,画出系统的方框图。

图 1-18 导弹发射架方位角控制系统原理图

解 当导弹发射架的方位角与输入轴方位角一致时,系统处于相对静止状态。

当摇动手轮使电位器 P1的滑臂转过一个输入角 i 的瞬间,由于输出轴的转角 o i , 于是出现一个误差角 e i o , 该 误 差 角通过 电 位器 P1、 P2 转 换 成 偏 差 电 压 ue

2e2t单位阶跃输入时有rs依题意4e2t27已知系统传递函数3s2且初始条件为c01dt2ct2e2t28求图230所示各有源网络的传递函数根据运算放大器虚地概念可写出cs29某位置随动系统原理框图如图231所示已知电位器最大工作角度q3303018011根据运算放大器的特性可分别写出两级放大器的放大系数为3010210飞机俯仰角控制系统结构图如图232所示试求闭环传递函数q211已知系统方程组如下

《自动控制原理》试卷及答案(a6套)

自动控制原理试卷A(1)1.(9分)设单位负反馈系统开环零极点分布如图所示,试绘制其一般根轨迹图。

(其中-P 为开环极点,-Z ,试求系统的传递函数及单位脉冲响应。

3.(12分)当ω从0到+∞变化时的系统开环频率特性()()ωωj j H G 如题4图所示。

K 表示开环增益。

P 表示开环系统极点在右半平面上的数目。

v 表示系统含有的积分环节的个数。

试确定闭环系统稳定的K 值的范围。

4.(12分)已知系统结构图如下,试求系统的传递函数)(,)(s E s C,3==p v (a ),0==p v (b )2,0==p v (c )题4图题2图5.(15分)已知系统结构图如下,试绘制K 由0→+∞变化的根轨迹,并确定系统阶跃响应分别为衰减振荡、单调衰减时K 的取值范围。

6.(15分)某最小相位系统用串联校正,校正前后对数幅频特性渐近线分别如图中曲线(1)、(2)所示,试求校正前后和校正装置的传递函数)(),(),(21s G s G s G c ,并指出Gc (S )是什么类型的校正。

7.(15分)离散系统如下图所示,试求当采样周期分别为T=0.1秒和T=0.5秒输入)(1)23()(t t t r ⋅+=时的稳态误差。

8.(12分)非线性系统线性部分的开环频率特性曲线与非线性元件负倒数描述曲线如下图所示,试判断系统稳定性,并指出)(1x N和G (j ω)的交点是否为自振点。

参考答案A(1)1、 根轨迹略,2、 传递函数)9)(4(36)(++=s s s G ;单位脉冲响应)0(2.72.7)(94≥-=--t ee t c tt 。

3、 21,21,21><≠K K K 4、6425316324215313211)()(G G G G G G G G G G G G G G G G G G s R s C ++++= 642531632421653111)()(G G G G G G G G G G G G G G G G G s R s E +++-= 5、 根轨迹略。

《自动控制原理》第二版课后习题答案

k (x x ) f ( dx1 dy )

(1)

1

1

dt dt

对B点有

f ( dx1 dy ) k y dt dt 2

(2)

联立式(1)、(2)可得:

dy k1k2 y k1 dx dt f (k1 k2 ) k1 k2 dt

电压。

在正常情况下,炉温等于某个期望值T °C,热电偶的输出电压u f 正好等于给定电压ur 。 此时, ue ur u f 0 ,故u1 ua 0 ,可逆电动机不转动,调压器的滑动触点停留在某 个合适的位置上,使uc 保持一定的数值。这时,炉子散失的热量正好等于从加热器吸取的热

量,形成稳定的热平衡状态,温度保持恒定。

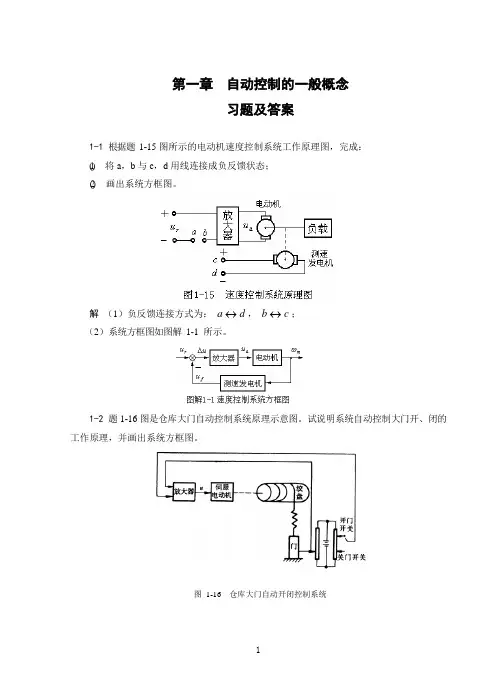

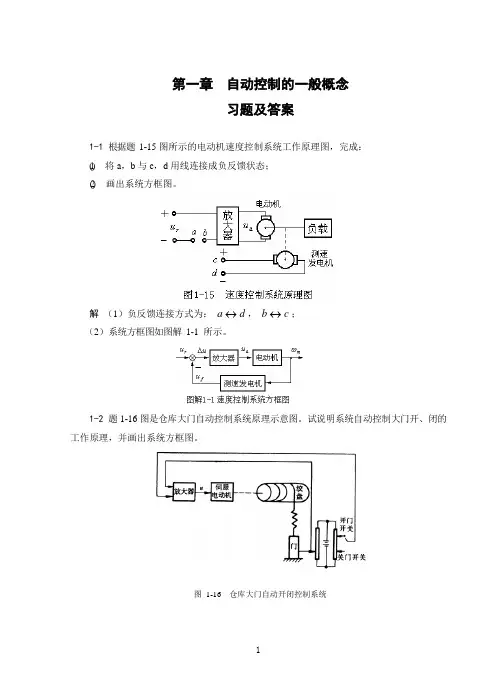

第一章 自动控制的一般概念 习题及答案

1-1 根据题 1-15 图所示的电动机速度控制系统工作原理图,完成: (1) 将 a,b 与 c,d 用线连接成负反馈状态; (2) 画出系统方框图。

解 (1)负反馈连接方式为: a d , b c ;

(2)系统方框图如图解 1-1 所示。

1-2 题 1-16 图是仓库大门自动控制系统原理示意图。试说明系统自动控制大门开、闭的 工作原理,并画出系统方框图。

图 1-16 仓库大门自动开闭控制系统

1

解 当合上开门开关时,电桥会测量出开门位置与大门实际位置间对应的偏差电压,偏 差电压经放大器放大后,驱动伺服电动机带动绞盘转动,将大门向上提起。与此同时,和大 门连在一起的电刷也向上移动,直到桥式测量电路达到平衡,电动机停止转动,大门达到开 启位置。反之,当合上关门开关时,电动机带动绞盘使大门关闭,从而可以实现大门远距离 开闭自动控制。系统方框图如图解 1-2 所示。

当炉膛温度T °C 由于某种原因突然下降(例如炉门打开造成的热量流失),则出现以下

《自动控制原理》课后习题答案

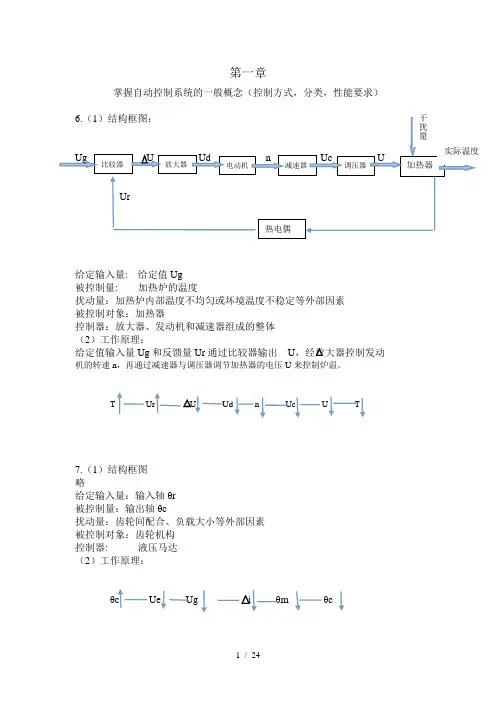

掌握自动控制系统的一般概念(控制方式,分类,性能要求)给定输入量: 给定值Ug 被控制量: 加热炉的温度扰动量:加热炉内部温度不均匀或坏境温度不稳定等外部因素 被控制对象:加热器控制器:放大器、发动机和减速器组成的整体 (2)工作原理:给定值输入量Ug 和反馈量Ur 通过比较器输出 U机的转速n ,再通过减速器与调压器调节加热器的电压U 来控制炉温。

T7.(1)结构框图 略给定输入量:输入轴θr 被控制量:输出轴θc扰动量:齿轮间配合、负载大小等外部因素 被控制对象:齿轮机构 控制器: 液压马达 (2)工作原理:θUe Ug θc掌握系统微分方程,传递函数(定义、常用拉氏变换),系统框图化简;1.(a)⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧=+=+=dtdu C i R u i i u iR u t ct ct t r )(02)(0)(01)()2......()1(.......... 将(2)式带入(1)式得:)()(01)(021)(0t r t t t u dtdu C R u R R u =++拉氏变换可得)()(01)(0221s r s s U CsU R u R R R =+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+整理得21212)()(0)(R R Cs R R R U U G S r S s ++==1.(b)⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧=+=+=dtdi L u R u i i u iR u Lt o t Lt t r )(2)(0)(01)()2........()1......(.......... 将(2)式代入(1)式得)()(0221)(01t r t t u u R R R dt u L R =++⎰ 拉氏变换得)()(0221)(01s r s s U U R R R U Ls R =++ 整理得LsR R R R LsR U U G s r s s )(21212)()(0)(++==2.1)微分方程求解法⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧+=-=+=-31224203221211111Rudt du c Ruu R u R u Rudt du c R u u c c c c c c c c r中间变量为1c u,2c u及其一阶导数,直接化简比较复杂,可对各微分方程先做拉氏变换⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧+=-=+=-3122423221211111RUU sc R U U RU R U RUU sc R U U c c c c c c c c r移项得⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧++==++=2432432211211)11()111(c c c c rU R R sc RU R RU U U R R sc R U可得11121432432143214320)111()11(RR sc R R R R sc R R R R R R R R sc R R sc Ur U ++++=++++=2)复阻抗法⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎧+=+++=++=2211232223234212121111*11*11sc R sc z U sc R sc z U sc R sc R R z sc R sc R R z r解得:1112143243RR sc R R R R sc R R Ur U ++++=3.分别以m 2,m 1为研究对象(不考虑重力作用)⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧--=---=11212121121222222)()()(ky dty y d c dt y d m dty y d cdt dy c t f dt y d m 中间变量含一阶、二阶导数很难直接化简,故分别做拉氏变换⎪⎩⎪⎨⎧--=---=112112112122222)()()(kY Y Y s c Y s m Y Y s c sY c s F Y s m 消除Y1中间变量21211222))1(()(Yk s c s m sc s c s c s m s F s++-++=10.系统框图化简:o (s)o (s)o (s)1.综合点前移,分支点后移o (s)1231133221231133221133()()()()()(1()())(1()())()()()()()1()()()()()()()()()()o i X s G s G s G s X s G s H s G s H s G s H s G s G s G s G s H s G s H s G s H s G s H s G s H s =+++=++++11.系统框图化简:2.交换综合点,合并并联结构3.化简12341234243114412123123212343231344()()()()()()1()()()()(()/()()()/()()()/()())()()()1()()()()()()()()()()()()()()(o i X s G s G s G s G s X s G s G s G s G s H s G s H s H s G s G s H s G s G s G s G s G s G s G s G s H s G s G s G s G s H s G s G s H s G s G s H =+--+=+--+)s第三章掌握时域性能指标,劳斯判据,掌握常用拉氏变换-反变换求解时域响应,误差等2.(1)求系统的单位脉冲响应12()()()TsY(s)+Y(s)=KX(s)X(s)=1Y(s)=1()=20e t tTT y t y t Kx t K Ts k w t eT•--+=+=已知系统的微分方程为:对微分方程进行零初始条件的拉氏变换得当输入信号为单位脉冲信号时,所以系统输出的拉式变换为:进行拉式反变换得到系统的时域相应2.(2)求系统的单位阶跃响应,和单位斜坡响应22()()()TsY(s)+Y(s)=KX(s)X(s)=5Y(s)=1111110()10-10e ;1X(s)=Y(s)=t T y t y t Kx t KTK Ts Ts Ts sK s s s y t s •-+=+++=-=-=已知系统的微分方程为:对微分方程进行零初始条件的拉氏变换得当输入信号为单位阶跃信号时,所以系统输出的拉式变换为:进行拉式反变换得到系统的时域相应当输入信号为单位阶跃信号时,所以系统输出的拉式变换为:22222110550111()510t+5e ;t K K KT T K Ts s s s Ts s s Ts y t -=-+=-++++=-+进行拉式反变换得到系统的时域相应9.解:由图可知该系统的闭环传递函数为22()(22)2b kG s s k s kτ=+++又因为:2%0.20.52222r n n t k kσξωτω⎧⎪==⎪-⎪==⎨⎪=+⎪⎪=⎩ 联立1、2、3、4得0.456; 4.593;10.549;0.104;n K ξωτ==== 所以0.76931.432p ds nt s t sπωξω====10.解:由题可知系统闭环传递函数为210()1010b kG s s s k=++ 221010n nk ξωω=⎧⎪⎨=⎪⎩ 当k=10时,n ω=10rad/s;ξ=0.5;所以有%16.3%0.3630.6p s n e t s t sπξσξω-⎧⎪==⎪⎪⎪==⎨⎪⎪⎪==⎪⎩当k=20时,n ω=14.14rad/s;ξ=0.35;所以有%30.9%0.2430.6ps n e t s t sπξσξω-⎧⎪==⎪⎪⎪==⎨⎪⎪⎪==⎪⎩当0<k<=2.5时,为过阻尼和临界阻尼,系统无超调,和峰值时间;其中调整时间不随k 值增大而变化;当k>2.5时,系统为欠阻尼,超调量σ%随着K 增大而增大,和峰值时间pt 随着K 增大而减小;其中调整时间s t 不随k 值增大而变化;14.(1)解,由题可知系统的闭环传递函数为32560-1403256000056014014k 00()1440kb k k k s s s ks kG s s s s k->><<∴=+++∴⎧⎨⎩∴劳斯表系统稳定的充要条件为:14.(2)解,由题可知系统的闭环传递函数为320.60.8832430.60.80010.20.80.210.8k 00(1)()(1)k b k k k kk s s s ks k s G s s s k s k-->>>>-∴+=++-+∴⎧⎪⎨⎪⎩∴劳斯表系统稳定的充要条件为:20.解:由题可知系统的开环传递函数为(2)()(3)(1)k k s G s s s s +=+-当输入为单位阶跃信号时,系统误差的拉氏变换为11()111()lim limlim ()0k ss k ss ss s s k s ss G s E G s ssE G s e →→→+=+===∞∴=又根据终值定理e 又因为25.解:由题可知系统的开环传递函数为1212()(1)(1)k k k G s T s T s =++当输入为给定单位阶跃信号时1()i X s s=,系统在给定信号下误差的拉氏变换为1101211211()111()lim limlim ()11k ss k ss ss s s k s ss G s E G s ssE G s k k e k k →→→+=+===∴=+又根据终值定理e 又因为当输入为扰动信号时1()N s s=,系统扰动信号下误差的拉氏变换为221210122212212121()111()lim limlim ()111k ss k ss ss s s k s ss ss ss ss k G s k T s E G s ssE G s k k k e k k k e e e k k →→→-+-+=+===-∴=+-∴=+=+又根据终值定理e 又因为第四章 根轨迹法掌握轨迹的概念、绘制方法,以及分析控制系统4-2 (2)G(s)=)15.0)(12.0(++s s s K;解:分析题意知:由s(0.2s+1)(0.5s+1)=0得开环极点s 1=0,s 2=-2,s 3=-5。

自动控制原理课后答案(第五版)

第 一 章1-1 图1-2是液位自动控制系统原理示意图。

在任意情况下,希望液面高度c 维持不变,试说明系统工作原理并画出系统方块图。

图1-2 液位自动控制系统解:被控对象:水箱;被控量:水箱的实际水位;给定量电位器设定水位r u (表征液位的希望值r c );比较元件:电位器;执行元件:电动机;控制任务:保持水箱液位高度不变。

工作原理:当电位电刷位于中点(对应r u )时,电动机静止不动,控制阀门有一定的开度,流入水量与流出水量相等,从而使液面保持给定高度r c ,一旦流入水量或流出水量发生变化时,液面高度就会偏离给定高度r c。

当液面升高时,浮子也相应升高,通过杠杆作用,使电位器电刷由中点位置下移,从而给电动机提供一定的控制电压,驱动电动机,通过减速器带动进水阀门向减小开度的方向转动,从而减少流入的水量,使液面逐渐降低,浮子位置也相应下降,直到电位器电刷回到中点位置,电动机的控制电压为零,系统重新处于平衡状态,液面恢复给定高度r c。

反之,若液面降低,则通过自动控制作用,增大进水阀门开度,加大流入水量,使液面升高到给定高度r c。

系统方块图如图所示:1-10 下列各式是描述系统的微分方程,其中c(t)为输出量,r (t)为输入量,试判断哪些是线性定常或时变系统,哪些是非线性系统?(1)222)()(5)(dt t r d tt r t c ++=;(2))()(8)(6)(3)(2233t r t c dt t dc dt t c d dt t c d =+++;(3)dt t dr t r t c dt t dc t )(3)()()(+=+; (4)5cos )()(+=t t r t c ω;(5)⎰∞-++=t d r dt t dr t r t c ττ)(5)(6)(3)(;(6))()(2t r t c =;(7)⎪⎩⎪⎨⎧≥<=.6),(6,0)(t t r t t c解:(1)因为c(t)的表达式中包含变量的二次项2()r t ,所以该系统为非线性系统。

自动控制原理_清华大学出版社课后习题答案

第一章习题答案1.自动控制:就是在人不直接参与的情况下,依靠外加装置或设备(称为控制装置或控制器),使机械、设备或生产过程(称为被控对象)的某个工作状态或参数(称为被控量)自动地按照预定的规律运行,或使某个被控制的参数按预定要求变化。

给定量:它是人们期望系统输出按照这种输入的要求而变化的控制量。

故一般又称给定输入或简称输入。

上例中的调节器的给定值u g 即是给定输入。

扰动量:它是一种人们所不希望的﹑影响系统输出使之偏离了给定作用的控制量。

上例中给水压力变化或蒸汽负荷变化都属于扰动。

开环控制:指控制装置与被控对象之间只有顺向作用而没有反向联系的控制过程,按这种方式组成的系统称为开环控制系统,其特点是系统的输出量不会对系统的输入量产生影响。

闭环控制:按照偏差进行控制的,其特点是不论什么原因使被控量偏离期望而出现偏差时,必定会产生一个相应的控制作用去减小或消除这个偏差,使被控量与期望值趋于一致。

复合控制:将闭环控制系统和开环控制系统结合在一起构成的开环-闭环相结合的控制系统,称为复合控制恒值控制:给定量是一定的,控制任务是保持被控量为一不变常数,在发生扰动时尽快地使被控量恢复为给定值。

随动控制:给定量是按照事先不知道的时间函数变化的,要求输出跟随给定量变化。

2.7. 自动控制系统的性能的要求:稳定性、快速性、准确性。

自动控制系统的性能的最基本要求:稳定性第二章习题答案1. (a) 22()()1()()d y t f dy t k y t t dt m dt m m++=F (b )1211212()()()()k k k dy t y t t dt f k k k k +=++F (c )42422()2()()dy t k dy t kt dt m dt m+=F2. (a) 22211221122122112()d u du dvR C R C R C R C R C u R C vdt dt dt ++++=+(b )233112211221232()d u duR C R C R C R C R C u dt dt++++2112211222()d v dvR C R C R C R C vdt dt=+++(c )222220.25 1.5d u du dv u v dt dt dt++=+3. (a)2111212()(1)()c r U s R R C s U s R R CR R s+=++(b )222222()21()31c r U s C R s RCs U s C R s RCs ++=++(c )2211212()()()c r U s R U s R LCs L R R C s R R =++++4. (a)21212121221212212121()1()()()1f f f fs s k k k k Y s f f f f f X s s s k k k k k +++=++++(b )21212112221212112212()()1()()1c r U s R R C C s R C R C s U s R R C C s R C R C R C s +++=++++5. 0.085d d i u ∆=6. r d h Sh Q dt ∆+=∆7.2232(),()432t ts G s g t e e s s --+==-++8. 2()142tty t ee e--=-+9.(a )21()()c r U s RU s R =-(b )112212()(1)(1)()c r U s R C s R C s U s R C s ++=-(c )212()()(1)c r U s R U s R R Cs =-+10.(1) ;012180,3,211k k k π︒==-=-(2) 略;(3)系统的闭环传递函数22301230123()11()1c M t Mr M MQ s k k k k T Q s s s k k k k k k k k k k =+++11.闭环传递函数32()0.7(6)()(0.90.7)(1.180.42)0.68c r Q s s Q s s K s K s +=+++++12.闭环传递函数12342363451234712348()()1G G G G C s R s G G G G G G G G G G G G G G G G =+++-13.传递函数,21221)()(T s T s s K K s R s C +++=2121)1()()(T s T s T s s s N s C ++-+=14.传递函数。

自动控制原理课后习题答案

第一章引论1-1 试描述自动控制系统基本组成,并比较开环控制系统和闭环控制系统的特点。

答:自动控制系统一般都是反馈控制系统,主要由控制装置、被控部分、测量元件组成。

控制装置是由具有一定职能的各种基本元件组成的,按其职能分,主要有给定元件、比较元件、校正元件和放大元件。

如下图所示为自动控制系统的基本组成。

开环控制系统是指控制器与被控对象之间只有顺向作用,而没有反向联系的控制过程。

此时,系统构成没有传感器对输出信号的检测部分。

开环控制的特点是:输出不影响输入,结构简单,通常容易实现;系统的精度与组成的元器件精度密切相关;系统的稳定性不是主要问题;系统的控制精度取决于系统事先的调整精度,对于工作过程中受到的扰动或特性参数的变化无法自动补偿。

闭环控制的特点是:输出影响输入,即通过传感器检测输出信号,然后将此信号与输入信号比较,再将其偏差送入控制器,所以能削弱或抑制干扰;可由低精度元件组成高精度系统。

闭环系统与开环系统比较的关键,是在于其结构有无反馈环节。

1-2 请说明自动控制系统的基本性能要求。

答:自动控制系统的基本要求概括来讲,就是要求系统具有稳定性、快速性和准确性。

稳定性是对系统的基本要求,不稳定的系统不能实现预定任务。

稳定性通常由系统的结构决定与外界因素无关。

对恒值系统,要求当系统受到扰动后,经过一定时间的调整能够回到原来的期望值(例如恒温控制系统)。

对随动系统,被控制量始终跟踪参量的变化(例如炮轰飞机装置)。

快速性是对过渡过程的形式和快慢提出要求,因此快速性一般也称为动态特性。

在系统稳定的前提下,希望过渡过程进行得越快越好,但如果要求过渡过程时间很短,可能使动态误差过大,合理的设计应该兼顾这两方面的要求。

准确性用稳态误差来衡量。

在给定输入信号作用下,当系统达到稳态后,其实际输出与所期望的输出之差叫做给定稳态误差。

显然,这种误差越小,表示系统的精度越高,准确性越好。

当准确性与快速性有矛盾时,应兼顾这两方面的要求。

自动控制原理 习题答案

自动控制原理习题答案自动控制原理习题答案自动控制原理是现代工程学科中非常重要的一门课程,它研究的是如何利用控制系统来实现对各种工程系统的自动化控制。

在学习这门课程的过程中,习题是非常重要的一部分,通过解答习题可以帮助我们更好地理解和掌握自动控制原理的基本概念和方法。

下面,我将给出一些自动控制原理习题的答案,希望能对大家的学习有所帮助。

1. 简述比例控制器的工作原理及其特点。

比例控制器是一种最简单的控制器,它的工作原理是根据被控对象的输入信号与设定值之间的差异,通过乘以一个比例系数来产生输出信号。

比例控制器的特点是具有简单、快速的响应特性,能够实现对被控对象的稳定控制。

然而,由于比例控制器只考虑了被控对象与设定值之间的差异,没有考虑到被控对象的动态特性,因此在某些情况下可能会产生过冲或震荡的现象。

2. 解释积分控制器的作用,并说明如何调节积分时间常数。

积分控制器是一种根据被控对象的误差累积值来产生输出信号的控制器。

它的作用是通过积累误差来消除系统的稳态误差,实现对被控对象的精确控制。

调节积分时间常数的方法是根据被控对象的动态特性和控制要求来确定。

一般情况下,如果被控对象的响应速度较快,则可以适当减小积分时间常数;如果被控对象的响应速度较慢,则可以适当增大积分时间常数。

3. 什么是微分控制器?它在控制系统中的作用是什么?微分控制器是一种根据被控对象的输入信号的变化率来产生输出信号的控制器。

它的作用是通过预测被控对象的未来变化趋势,提前对输入信号进行调整,以实现对被控对象的快速响应和稳定控制。

微分控制器可以有效地抑制系统的过冲和震荡现象,提高系统的稳定性和控制精度。

4. 什么是PID控制器?它的工作原理是怎样的?PID控制器是一种综合了比例、积分和微分控制器的控制器。

它的工作原理是根据被控对象的误差、误差累积值和误差变化率来产生输出信号。

PID控制器可以兼顾稳态误差消除、响应速度和稳定性,是目前应用最广泛的一种控制器。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《自动控制原理》习题参考答案 第1章 1.7.2 基础部分 1. 答:开环控制如:台灯灯光调节系统。 其工作原理为:输入信号为加在台灯灯泡两端的电压,输出信号为灯泡的亮度,被控对象为灯泡。当输入信号增加时,输出信号(灯泡的亮度)增加,反之亦然。 闭环控制如:水塔水位自动控制系统。 其工作原理为:输入信号为电机两端电压,输出信号为水塔水位,被控对象为电机调节装置。当水塔水位下降时,通过检测装置检测到水位下降,将此信号反馈至电机,电机为使水塔水位维持在某一固定位置增大电机两端的电压,通过调节装置调节使水塔水位升高。反之亦然。

2. 答:自动控制理论发展大致经历了几个阶段: 第一阶段:本世纪40~60年代,称为“经典控制理论”时期。 第二阶段:本世纪60~70年代,称为“现代控制理论”时期。 第三阶段:本世纪70年代末至今,控制理论向“大系统理论”和“智能控制”方向发展。 3. 答:开环控制:控制器与被空对象之间只有正向作用而没有反馈控制作用,即系统的输出量与对控制量没有影响。 闭环控制:指控制装置与被空对象之间既有正向作用,又有反向联系控制的过程。 开环控制与闭环控制的优缺点比较: 对开环控制系统来说,由于被控制量和控制量之间没有任何联系,所以对干扰造成的误差系统不具备修正的能力。 对闭环控制系统来说,由于采用了负反馈,固而被控制量对于外部和内部的干扰都不甚敏感,因此,有不能采用不太精密和成本低廉的元件构成控制质量较高的系统。 4. 答:10 线性定常系统;(2)非线性定常系统; (3)非线性时变系统;(4)非线时变系统; 1.7.3 提高部分 1.答:1)方框图:

2)工作原理:假定水箱在水位为给定值c(该给定值与电位器给定电信ur对应),此时浮子处于平衡位置,电动机无控制作用,水箱处于给定水位高度,水的流入量与流出量保持不变。当c增大时,由于进水量一时没变浮子上升,导致c升高,给电信计作用后,使电信计给电动机两端电压减小,电动机带动减齿轮,使控制阀开度减小,使进水量减小,待浮子下降回到原来的高度时,电动机停止作用,反之亦然。 2.答:1)方框图

2)工作原理:与上题类似。 第2章 控制系统在数学模型。 1. 解:(1)微分方程:ui=R1+R2 UO+R1c duo

R2 dt

(2)传速函数:uo(s) = R2

ui(s) R1R2CS+R1+R2

2. 解 uo(s) = R2 ui(s) R1R2C2s+R1

3.解: (cs) = k0k1 R(s) (Ts+1) (S2+S+k0k1) 4.解:c1(s) = G1(s) R1(s) 1+G1(s)G2(s)G3(s)G4(s)

C2(s) = G1(s)G2(s)G3(s) R1(s) 1+G1(s)G2(s)G3(s)G4(s)

C1(s) = G1(s) G3(s) G4(s) R2(s) 1+G1(s)G2(s)G3(s)G4(s)

C2(s) = G3(s) R2(s) 1+G1(s)G2(s)G3(s)G4(s)

5.解 u2(s) = R2 u1(s) R1(Lcs2+R2cs+1)+LS+R2

u2(s) = R2 u1(s) R1Lcs2+R1R2cs+R1+LS+R2 微分方程: R2u1=R1Lc d2u2 +(R1R2c+L) du2 + (R1+R2) u2

dt2 dt

提高部分:

1.解:Y(s) = 1 Fi(s) ms2+fs+k 2.解:系统传速函数: C(s) = k1k2 R(s) (T1s+1) (T2s+1)+ k1k2+ k2k3 3. 解: 1+G1(s)H1(s)+ G2H2+ G3u3+ G2 G3 G4 + G1(s) G2(s) H2 H3 C(s) = G1(s) G2(s) G3(s) R(s) 1+ G1(s)H1(s)+ G2(s)H2(s) G3(s)H3(s) + G2(s) G3(s) G4(s) + G1(s) G2(s) H1(s) H3(s) 4.解:C(s) = s(s+a-k) R1(s) s3+(a+3)s2+3as+3k C(s) = k(s2+3s+3) R2(s) s3+(a+3)s2+3as+3k 5解:传速函数: C(s) = G1(s)G2(s) R(s) 1+ G1(s) H1(s)+ G2(s) H2(s)+ G1(s) G2(s)+ G1(s) G2(s) G3(s)+ G1(s) G2(s) H1(s) H2(s)

第三章时域分析法 3.7.2基础部分 1.解c(t)=1+0.2e-40t-1.2e-8t (1)闭环传递函数:

ф(s)= 1.6320(8)(40)ssss

(2)单位脉冲函数: C(s)= 1.6320(8)(40)ssss 2.解: 单位阶跃响应:C(t)= 1eT/tT(t≧0) 单位斜坡响应:C(t)=(t-T)+Te-t/T(t≧0) 3.解:

开环传递函数为:G(s)= 4(4)ss

闭环传递函数为:ф(s)= 2444ss 则:单位阶跃响应为:h(t)=1-e-t(1-t)(t≧0) 4.解:

开环传递函数:G(s)= (0.11)Kss

闭环传递函数:ф(s)=(0.11)KssK 当K=10时,ф(s)=10(0.11)10ss=2100.110ss=210010100ss 2100102100.5WnWnWn

则:2210.5/1/192000000100100ee 22111012ptWdWn

当K=20时,可按同样的原理求取。 5.解: (1)不稳定。 (2)不稳定。 (3)不稳定。 (4)不稳定。 6.解: D(s)=s(s+1)(s+2)+K =s(s2+3s+2) =s3+3s2+2s+K 使系统稳定的K的取值范围为:0<K<6。 7.解: D(s)=s4+2s3+2s2+4s+2 应用劳斯判据判断为:该系统不稳定,在s右半平面具有两个闭环极点。 8.解:

21%15%100%15%3.522setsWnWn

单位阶跃输入时,稳定误差:ess=0

单位斜坡输入时,稳定误差:ess= 21Wn 3.7.3提高部分 1.解:

00.910hKK

2.解:

系统的传递函数为:ф(s)=110s(参考) 3.解: 2/12()4333.3%100%%100%100%33.3%()30.10.11pphthephWntWn

4.解:

(1)G(s)= 20010(10)(2)(0.11)(0.51)ssss

(2)G(s)= 22121(1)7(3)311(4)(22)8(1)(1)42ssssssssss (3)G(s)= 26(510)30(2)6(0.51)(10)(10)(0.11)sssssssss (1)输入为1(t)时,ess= 11111101111RKp 输入为t时,ess= 输入为212t时,ess= (2)、(3)可按同样的原理求取。 5.解: (1)系统在右半s平面根的个数为:2

(2)虚根为s112=2i;s3、4=2i。 6.解:

(1)K=40时,系统在扰动作用下的稳定输出:()140(20)204020NSSCSK系统在扰动作用下的稳定误差:eSSN=0 (2)系统总的输出量: C(s)=CR(S)+CN(S)

=22140(20)204020sKsK (参考) 第四章轨迹分析法 4.4.2基础部分 1.解答:根轨迹又称为根迹,是指当系统的特征方程中某个参数(如K,T)连续地从零变化到无穷大时,特征方程的根连续发生变化时在S平面上所形成的若干条曲线。 2.解:系统的开环零点、开环极点是已知的,通过建立开环零点、开环极点与闭环零点、闭

环极点的关系有助于系统根轨迹的绘制。由1212()()...()()()()()...()mnKszszszGsHsspspsp闭环极点由开环前向通道传递函数的零点和反馈通道传递函数的极点组成。 3.解答:1800根轨迹方程:1+G(s)H(S)=0 绘制根轨迹的相角条件:∠G(S)H(S)= 2k+v

幅值条件:()()1GsHs 4.解:见书p73-p78。