高中语文教案:《话题:叙述》(人教选修之《外国小说欣赏》)

人教版高中语文外国小说欣赏《一单元 话题:叙述 叙述人称》优质课教案_18

高考文学类阅读考点——叙述人称一.教学目标1.让学生了解本考点在高考中的考察形式,以便有针对性地复习。

2.掌握三种叙述人称的特点和作用,把握答题方法和思考要点。

3.培养学生阅读文学作品的兴趣,让他们在品味与研读中更好地感受文学作品的魅力。

二.教学重难点1.让学生掌握三种叙述人称的特点、作用以及小说中的“我”的作用。

2.通过课堂练习,让学生掌握将考点理论与文本相结合的答题方法。

三.教学方法:讲授法比较阅读法谈论探究法四.教学工具:多媒体五.教学课时:一课时六.教学过程1.导入《外国小说欣赏》的第一个话题是“叙述”。

这是高考文学类阅读鉴赏的必考点。

今天我们结合高考要求,一起来学习一下“叙述”中的一个小点“叙述人称”。

2.直击高考,明确高考题型设置。

高考常见设题形式:(1)本文在叙述手法或艺术手法上有何特色?请简要赏析。

(2)这篇小说在情节构思上别具匠心,请分析。

(3)这篇小说在人称运用上有何特点?有何效果?(4)这篇文章多种人称的使用有何效果?(5)“我”在小说中有什么作用?3.对比品味,学习三种不同叙述人称等特点和作用。

⑴出示《孔乙己》《项链》经典片段,让学生思考与讨论:细读《孔乙己》和《项链》片段,探讨小说中第一人称和第三人称各有什么特点和作用。

片段示例1:中秋过后,秋风是一天凉比一天,看看将近初冬;我整天的靠着火,也须穿上棉袄了。

一天的下半天,没有一个顾客,我正合了眼坐着。

忽然间听得一个声音,“温一碗酒。

”这声音虽然极低,却很耳熟。

看时又全没有人。

站起来向外一望,那孔乙己便在柜台下对了门槛坐着。

他脸上黑而且瘦,已经不成样子;穿一件破夹袄,盘着两腿,下面垫一个蒲包,用草绳在肩上挂住;见了我,又说道,“温一碗酒。

”……我温了酒,端出去,放在门槛上。

他从破衣供袋里摸出四文大钱,放在我手里,见他满手是泥,原来他便用这手走来的。

不一会,他喝完酒,便又在旁人的说笑声中,坐着用这手慢慢走去了。

——鲁迅《孔乙己》片段示例2:她也是一个美丽动人的姑娘,好像由于命运的差错,生在一个小职员的家里。

高中语文选修-外国小说欣赏教案-话题:叙述-叙述角度5-人教版

横看成岭侧成峰——小说“叙述角度”教学设计【教学设想】在第一课时已经学习了《桥边的老人》的基础上,本堂课的目标是以小说的叙述视角为切入点,依托层层深入的课堂活动展开教学环节,设计“小小说阅读”“表格填写”“文影比较”“知识迁移”“看图写话”等活动引导学生真正读懂小说,提升阅读能力。

这些活动设计不单单是让学生熟悉小说文本,更是以活动为引导,促使学生可以从某些特定的角度入手,更加深层地理解小说的主题表达与艺术魅力。

当学生在完成比较、补白等学习活动,主动地去探究小说为什么是这样写而非那样写时,阅读的自主性也可得到很大程度的提升。

【教学目标】1.通过阅读两篇课外的微型小说,理清叙述视角的概念和特点,为后面探讨叙述视角的功能及运用奠定基础。

2.通过填写表格,对小说《竹林中》进行文本分析,探讨叙述视角之于小说的意义。

3.通过小说《竹林中》与电影《罗生门》的比较,进一步体会视角的转变会对作品产生重大影响。

4.通过知识迁移、探究,进一步探讨叙述视角的多维度运用。

5.通过看图写话,实践如何用不同的视角讲故事。

【课前准备】阅读小说《竹林中》,观看影片《罗生门》。

【教学步骤】活动一.阅读小小说,理清“叙述视角的概念和特点”。

1.(导入)有一句诗歌叫“横看成岭侧成峰”,意思是从不同的角度去欣赏一片风景,目之所见也是不同的,同样的,讲述一个故事也可以有不同的角度,作者是以什么角度来讲故事,就是小说的叙述视角。

问:小说有哪些叙述视角?【明确】小说的叙述视角分为:有限视角——第一人称叙述全知视角——第三人称叙述2.问:请同学阅读鲁迅的《一件小事》和哈巴特·霍利的《德军剩下的东西》,回答它们分别运用了怎样的叙述视角?联系以往所学的小说,说说这两种叙述视角有着怎样的特点?《一件小事》鲁迅我从乡下跑到京城里,一转眼已经六年了。

其间耳闻目睹的所谓国家大事,算起来也很不少;但在我心里,都不留什么痕迹,倘要我寻出这些事的影响来说,便只是增长了我的坏脾气,——老实说,便是教我一天比一天的看不起人。

2020-2021学年人教高中语文版选修《外国小说欣赏》 第一单元《话题:叙述》教案

小小人称,大有深意——谈小说中的叙述人称一、教学目标(一)知识与技能目标1.辨析小说中的叙述人称和叙述视角;2.理解并掌握文学作品中常见的人称及其作用;3.体验小说中的人称的使用与替换形成的审美效果。

(二)过程与方法目标理解并掌握文学作品中常见的人称及其作用,体会小说中的人称的使用与替换形成的艺术效果。

(三)情感态度与价值观目标1.体验特定语境下的小说人物的内心与情感,感悟作者的精神与襟怀;2.理解小说中的人生哲理,感悟人生真谛。

二、教学重难点1.重点:理解并掌握文学作品中常见的人称及其作用。

2.难点:感受审美表达,培养审美情趣。

三、教学方法:讲授法、讨论法、练习法四、课时安排:1课时五、教学过程:(一)导入(PPT播放)你站在桥上看风景,看风景的人在楼上看你。

明月装饰了你的窗子,你装饰了别人的梦。

——卞之琳《断章》同学们,当我们品评这卞之琳的这首小诗不同凡响的题旨,流连于这首小诗含蓄隽永的意境之时,我们更惊叹于作者神奇而灵活的庄周梦蝶式的视角转换。

在这首诗中,有三个视角:一个是“你”的视角,“你站在桥上看风景”、“明月装饰了你的窗”,这时候这两个风景片段都有你的视角,也就是你的视角都在里面暗含着。

你看风景,你看明月,视角自然是你的。

第二个,别人的视角。

别人在楼上看你,别人做梦梦到了你,那视角自然是别人的视角。

第三个,还有一个视角,作者的视角,超然于物外的视角,上帝的视角,全能的视角。

同学们,我们接下来看一个短片(韩剧:“请回答1988”片段),约3分钟。

看之前我想请大家注意在这个片段中的叙述上有没有什么特点?明确:在这个片段中,出现了第一人称的“旁白”,这时候旁白者能够知道被叙述人物的全部秘密,先于被叙述人物知道他们所面临的命运。

事实上这个旁白对于这个事情就有了全知全能的视角,但这里的“我”因为是第一人称,也就是说对于其他事,他仍然是受限视角。

这里,我们谈到了视角和人称,那么他们之间的关系是如何的?小说中的人称又有什么作用呢?我们今天一起来谈谈小说中的叙述人称。

《外国小说欣赏》第一单元(话题 叙述)教案 安乡一中 龚德国

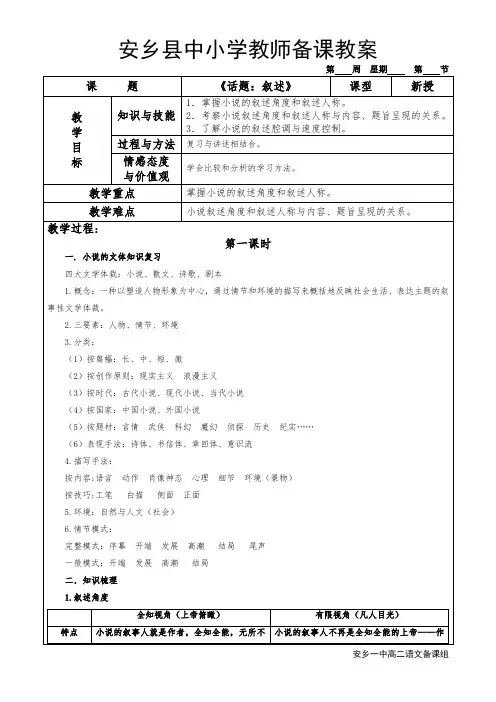

1.命题形式

小说采用的是什么叙述视角(或人称)?这样的叙述视角(或人称)能够取到怎样的表达效果?等等。

2.答题要领

准确识别叙述视角与叙述人称,对叙述视角或人称的表达效果进行分点作答,要能结合文本进行具体分析。

3.考点纠错

混淆叙述视角与叙述人称;不能结合具体文本回答叙述视角与叙述人称相应的表达效果。

讲述

显示

特点

上帝俯瞰 全知视角 多采用第三人称叙述者时不时要亮相,“指手画脚”。

凡人目光 有限视角 多采用第一人称 叙述者不肯露面,消失在文字背后。

运用范围

传统小说多用“讲述”,如:契诃夫《装在套子里的人》

现代小说多用“显示”,如:海明威《桥边的老人》。

注意

“讲述”与“显示”在同一篇小说中可两相结合,穿插交替使用。

重点二:比较“我”叙述与“他”叙述的不同点。

第一人称“我”

第三人称“他”

视角

有限视角

或有限视角或全知视角

局内外

局内人(参与者)

局外人(旁观者)

形象

既是叙事者又是文中形象

仅是叙事者并非文中形象

效果

①使叙述显得真实真切;

②拉近读者和作者的距离;

③便于抒情议论;

④受限制于所见所闻所感。

①冷眼旁观,少亲切感;

板书设计

教学后记

课 题

《桥边的老人》

课型

新授

教

学

目

标

知识与技能

1.叙述的角度对于故事内容和题旨呈现的的作用。

2.叙述的加减法(简洁与繁复)在小说中的特殊运用。

过程与方法

讲述与探究相结合。

情感态度

与价值观

由叙述的角度来切入对小说的阅读理解,引导同学深入思考叙述的简洁和繁复在小说中的特殊运用及对主旨呈现的不同作用。

人教版高中语文外国小说欣赏《一单元 话题:叙述 叙述角度》优质课教案_17

高二语文《话题:叙述角度》教学设计一、设计思想明确小说写作的技巧,掌握相关的理论知识,为更好地阅读小说打下基础。

二、教材分析1、要求掌握小说技巧:叙述角度(叙述人称)2、《外国小说欣赏》第一单元话题内容是叙述,小说叙述角度是叙述技巧中首先必须解决的问题。

以往教学中,此类问题有所接触,但并未形成理论上知识。

三、学情分析1、学生对叙述角度的理解比较模糊2、先对小说叙述角度有个全面的了解,再通过练习加强理解并巩固。

四、教学目标1、掌握小说的叙述角度的相关知识。

2、考察小说叙述角度和叙述人称与内容、题旨呈现的关系。

五、重难点理解小说的叙述角度及其作用。

六、课前准备1、学生学习准备:预习《话题叙述》的内容。

2、教学用具的准备:教学多媒体PPT课件。

七、教学课时:一课时教学过程:一、导入:小说是通过完整的故事情节和典型的环境描写来塑造具有典型性格的人物、多角度多层次地反映现实生活的叙事性文学体裁。

简言之:小说就是讲故事。

二、以不同叙述角度表述寓言《狐狸和乌鸦的故事》(PPT展示三个不同版本),整体认知叙述角度。

同样的一个故事,用了三种讲法。

这三种讲法有什么不同呢?三个故事用了三种人称进行叙述,第一个故事都是第三人称,第二个故事乌鸦变成了“我”,以乌鸦的口吻来讲这个故事,第三个故事中狐狸变成了“我”,以狐狸的口吻来讲这个故事。

内容一样,角度不同,效果也不同。

这涉及小说叙述视角问题。

小说,主要是叙述,讲故事。

小说一开始,就要找一个叙述的身份和位置,这就是叙述视角,或者叙述角度,这是小说的立足点,它决定了叙述者以何种身份、何种角度来讲述故事。

三、引例详解叙述角度版本一:旁观者(局外人)在讲述——全知视角(上帝视角)叙事人称--第三人称。

效果——比较直接、客观,不受时空的限制,叙写展现自由灵活。

版本二:.叙述人称——“我”在讲述,第一人称。

叙事者同时也是故事里的人物,是站在故事内部参与者的角度来讲述故事的。

叙述视角——有限视角效果——使小说叙述亲切自然,拉近与读者的距离;给人真实之感;便于抒发感情。

人教版高中语文外国小说欣赏《一单元 话题:叙述 叙述人称》优质课教案_13

《叙述人称》教学设计教学目标1、通过品读使用不同叙述人称的短篇小说,体会叙述人称的特点。

2、通过叙述人称转换和短文速写训练,学会灵活运用叙述人称叙事。

教学重难点通过叙述人称转换和短文速写训练,学会灵活运用叙述人称叙事。

启发法探究法教学过程导语设计《高中语文课程标准》强调语文课程的情境性和建构性,同学们在品读小说的过程中,要深入小说情境,建构自己的小说知识系统。

看过第三季《中国好声音》的同学都记得,有一个维吾尔族选手叫帕尔哈提,他上台时,歌喉独特,表现惊人,除齐秦外,那英、杨坤、汪峰三人都同时转身,但帕尔哈提选择哪位导师了呢?我们来看看三位导师转身后是怎么说的。

那英:加入我的团队吧,我要你每一天来感动我!杨坤:你怎么舍得我难过!汪峰:我希望让全世界都听到你的声音,让你的民族以你为傲!在三名导师的邀请话语当中,只有汪峰用了第二人称,帕尔哈提自然而然地加入了汪峰的团队,可见使用不同的叙述人称,所取得的表达效果是不一样的,今天这节课,我们将体会叙述人称的特点,感受不同人称的叙述效果,让你的语言更精彩。

过程设计一、品读小说名篇,感知叙述人称特点。

师:请同学们打开教材,翻到第8页,叙述人称。

同学们齐读一下叙述人称的定义。

生:叙述人称就是故事的讲述者。

它是区分叙述人在叙述时是站在故事内还是故事外叙述的依据。

当运用第一人称“我”叙述时,叙事者同时也是故事里的人物,他在故事之内;当运用第二人称“你”,第三人称“他”叙述时,叙事者并非故事里的人物,他是旁观者,他在故事之外。

师:老师上周让同学们利用课余时间阅读了法国短篇小说巨匠莫泊桑的短篇小说《我的叔叔于勒》,奥地利著名小说家茨威格的《一个陌生女人的来信》,还有莫泊桑的短篇小说《项链》,这三篇小说分别采用了第一人称、第二人称和第三人称,三种不同的叙述人称。

并给同学们留了思考题,请同学们思考:不同的叙述人称有怎么的特点?我想同学们一定已经有了自己的见解。

今天老师从这三篇短篇小说中分别截取了一段精彩的片段,请同学们结合《我的叔叔于勒》《一个陌生女人的来信》《项链》这三篇短篇小说的精彩片段,小组之间探究采用第一人称、第二人称和第三人称进行叙述的特点。

高中语文人教版选修-外国小说欣赏第一单元《话题:叙述》教案

第三人称:相对自由,可以深入人心,还可以展示不同地点同时发生的事情。

但不那么亲切,让人有距离感。

六、高考题型

1、小说采用XX人称来叙述,有什么好处(或效果)?

2011年浙江高考卷第13题(《第九车厢》)

故事的主体部分采用第几人称叙述?有什么效果?

2、阅读文段二:《港口与大海》

课题

叙述人称

课型

新授课

教师

时间

班级

二年级

教具

多媒体

教学

目标

(1)知识与技能:

1、通过教材理论学习及研究,熟悉小说叙述人称,掌握三种叙述人称的特点。

2、熟悉高考叙述人称运用类试题出题方式,掌握答题方法。

(2)过程与方法:

1、通过作品改写和教材分析熟悉三种叙述人称的特点

2、讲练结合,熟悉高考叙述人称类试题出题方式及答题方法。

问题:里斯托遇见埃伦后,假如他就“八年时间”发一番感慨,他该有着怎样的内心独白?请为里斯托写一段内心独白。

七、课堂小结:

叙述人称运用类题目的解题技巧:

1、明确题目要求。

2、结合文本,根据三种叙述人称特点,规范答题

八、布置作业:

2000年全国语文试卷现代文阅读《长城》

明确学习

目标

学生思考

教师点拨

教师引导

第三人称:叙述者站在第三者的旁观角度进行叙述。除“我”“我们”“你”“你们”之外其他主语。

三、小说中的“我”

1、作者自己:《故都的秋》(散文)中的“我”即作者本人

2、作品的主人公:鲁迅《一件小事》中的“我”——车夫

3、所叙述事件的见证人、次要人物:《孔乙己》中的“我”——酒店的小学徒

4、全文的线索人物:《祝福》中的“我”

高二语文精品教案:《话题:叙述》(人教选修之《外国小说欣赏》)

人教版选修《外国小说欣赏》之《话题:叙述》精品教案一、设计思想明确小说写作的技巧,掌握相关的理论知识,为更好地阅读小说打下基础。

二、教材分析1、要求掌握小说技巧:叙述角度(叙述人称)2、《外国小说欣赏》第一单元话题内容是叙述,小说叙述角度是叙述技巧中首先必须解决的问题。

本课时为《话题叙述》第一课时,另以叙述腔调为中心一课时。

3、以往教学中,此类问题有所接触,但并未形成理论上知识,也未进行专题式的讲述,故有必要进行专节学习。

三、学情分析1、在学习了课文《桥边的老人》以及完成了“改写人称”的练习后,学生对叙述人称已有一定的了解。

2、学生并不能真正理解人称和叙述角度的关系,对叙述角度的概念也未形成,故练习中还存在着较多的问题。

3、先对小说叙述角度的技巧有个全面的了解,再通过练习加强理解并巩固。

四、教学目标1、了解小说的一般性知识,学会选择若干角度鉴赏小说的叙述艺术。

2、掌握小说的叙述角度和常用人称。

3、考察小说叙述角度和叙述人称与内容、题旨呈现的关系五、重点1、掌握小说的叙述角度和常用人称。

2、学会选择若干角度鉴赏小说的叙述艺术。

难点:1、全知视角与有限视角在小说中的交替出现。

六、课前准备1、学生学习准备。

学生完成了《桥边的老人》的“人称改写”练习,并已预习《话题叙述》的内容。

2、教师的教学准备。

学生作业“人称改写”练习已批改,并已总结问题所在。

精心查找阅读了相关的理论书籍,并有相当详细的备课资料,以及可实际操作的多媒体课件。

3、教学用具的准备。

操作性强的教学多媒体PPT课件。

七、教学课时:一课时教学过程:一、分析《桥边的老人》的课后练习,引出叙述角度的话题1、“思考与实践”题一:《桥边的老人》中,法西斯的威胁近在咫尺,老人却还在挂念着自己的照看的小动物,表现出人性的光辉。

试用第三人称或第一人称,描写老人的内心世界。

2、学生练习存在的主要问题。

不少学生简单地把老人改成了第一人称“我”,把原来的“我(士兵)”改成第三人称士兵,然后在原文相应的人物名称处全部替换,其余内容基本没动,就算完成了文章修改。

高中语文选修-外国小说欣赏教案-话题:叙述-叙述角度2-人教版

人教版选修《外国小说欣赏》第一单元《叙述的角度》教案教学目标:1.了解小说的一般知识,学会选择若干角度鉴赏小说的叙述艺术。

2.掌握小说叙述角度的常用人称及其作用。

3.学以致用,掌握相关答题模式。

重点:小说叙述角度及其作用难点:学以致用,用所学相关知识进行答题训练教学教程:活动一:导入第一步,导语设计:同学们喜欢看小说吗?都读过哪些小说?阅读不同的小说可以让我们体验不同的人生,领略不同的社会地域风情,开阔我们的眼界,开启我们的智慧。

首先我们来了解一下小说的有关知识。

第二步,介绍小说相关知识。

第三步,欣赏莫言的小说《红高粱》片段,由叙述“我爷爷”“我奶奶”引入叙述角度课题。

活动二:讲解叙述角度知识,举二例:①我小时候,家在哈佛尔,并不是有钱的人家,也就是刚刚够生活罢了。

我父亲做着事,很晚才从办公室回来,挣的钱不多。

我有两个姐姐。

(莫泊桑《我的叔叔于勒》)②她也是一个美丽动人的姑娘,好像由于命运的差错,生在一个小职员的家里。

她没有陪嫁的资产,也没有什么法子让一个有钱的体面人认识她、了解她、爱她、娶她;最后只得跟教育部的一个小书记结了婚。

她不能够讲究打扮,只好穿得朴朴素素,但是她觉得很不幸,好像这降低了她的身份似的。

因为在妇女,美丽、丰韵、娇媚,就是她们的出身;天生的聪明、优美的资质、温柔的性情,就是她们唯一的资格。

她觉得她生来就是为着过高雅和奢华的生活,因此她不断地感到痛苦。

住宅的寒伧,墙壁的黯淡,家具的破旧,衣料的粗陋,都使她苦恼。

这些东西,在别的跟她一样地位的妇人,也许不会挂在心上,然而她却因此痛苦,因此伤心。

她看着那个替她做琐碎家事的勃雷大涅省的小女仆,心里就引起悲哀的感慨和狂乱的梦想。

【----莫泊桑《项链》】通过比较得出结论:小说是要有一个讲述人的,即故事由谁来讲。

要给自己找一个叙述的身份和位置,这就是叙事的角度。

它也可称为视角,是一个小说叙述的立足点。

它决定了叙述者以何种身份、何种角度来讲述故事。

高中语文 第一单元 话题前言 叙述教学案 新人教版选修《外国小说欣赏》-新人教版高二选修语文教学案

第一单元话题前言表达[话题诠释]表达即记叙和述说,它是一种记人叙事并陈述其来龙去脉的表述方法。

它一般包括时间、地点、人物、事件、原因、结果六个要素。

表达是记叙性文章的主要表达方法。

一、表达角度小说一开始,作者就要给自己找一个表达的身份和位置,这就是表达视角,或者表达角度。

这是小说的立足点,它决定了表达者以何种身份、何种角度来讲述故事。

在具体的作品中,“表达者〞既不等同于作者,也不完全等同于小说中的人物。

“作者——表达者——人物〞三者呈现不同程度的交叉重合关系,从而使小说的表达方式产生不同的审美效果。

1.全知视角叙事人相当于上帝,对所有的线索、发展和结局都了如指掌,对每个人物的心理、过去和未来都清清楚楚。

2.有限视角故意隐藏一些环节,留给读者自己去推理、判断与评价,完全依赖人物的眼睛来看小说中的世界。

二、表达人称表达腔调是指表达人流露出的感情色彩、年龄、性别、身份等个性特征。

1.讲述表达者时不时地到场亮相,对小说中的人和事加以一定的解释与判断,还会情不自禁地流露出对那些人与事的感情。

2.显示表达者差不多完全消失在文字背后,让读者在阅读时独自面对一段生活,面对一个人、一件事。

四、表达方法[例] 阅读下面的文字,然后回答以下问题。

巧妙的乞讨[美]莫瑞尔·纳恩①听到丈夫即将下岗的消息,当时的震惊令我永远无法忘怀。

②那时我们的婚姻已经经历了10个年头,约翰向我表露了对于这噩梦般遭遇的忧虑。

他向我保证,将尽一切努力找到新工作来维持生计。

我们有3个不到5岁的孩子,还有一个马上就要出世,约翰是全家唯一的经济支柱。

③“生活还要继续,〞约翰说,看起来他比我乐观得多,“我们至少还拥有健康,失去的只不过是份工作。

另外,公司会继续发3个月的工资,在这期间我肯定能找到新工作,用不着担心。

〞④约翰毕业于名牌大学,具有优异的工作背景,我相信他的自信是有道理的。

约翰早年丧父,他很早就肩负照顾母亲和弟弟妹妹的责任。

他还曾是奥运健将,懂得如何面对挑战,如何苦干加巧干。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

人教版选修《外国小说欣赏》之《话题:叙述》一、设计思想明确小说写作的技巧,掌握相关的理论知识,为更好地阅读小说打下基础。

二、教材分析1、要求掌握小说技巧:叙述角度(叙述人称)2、《外国小说欣赏》第一单元话题内容是叙述,小说叙述角度是叙述技巧中首先必须解决的问题。

本课时为《话题叙述》第一课时,另以叙述腔调为中心一课时。

3、以往教学中,此类问题有所接触,但并未形成理论上知识,也未进行专题式的讲述,故有必要进行专节学习。

三、学情分析1、在学习了课文《桥边的老人》以及完成了“改写人称”的练习后,学生对叙述人称已有一定的了解。

2、学生并不能真正理解人称和叙述角度的关系,对叙述角度的概念也未形成,故练习中还存在着较多的问题。

3、先对小说叙述角度的技巧有个全面的了解,再通过练习加强理解并巩固。

四、教学目标1、了解小说的一般性知识,学会选择若干角度鉴赏小说的叙述艺术。

2、掌握小说的叙述角度和常用人称。

3、考察小说叙述角度和叙述人称与内容、题旨呈现的关系五、重点1、掌握小说的叙述角度和常用人称。

2、学会选择若干角度鉴赏小说的叙述艺术。

难点:1、全知视角与有限视角在小说中的交替出现。

六、课前准备1、学生学习准备。

学生完成了《桥边的老人》的“人称改写”练习,并已预习《话题叙述》的内容。

2、教师的教学准备。

学生作业“人称改写”练习已批改,并已总结问题所在。

精心查找阅读了相关的理论书籍,并有相当详细的备课资料,以及可实际操作的多媒体课件。

3、教学用具的准备。

操作性强的教学多媒体PPT课件。

七、教学课时:一课时教学过程:一、分析《桥边的老人》的课后练习,引出叙述角度的话题1、“思考与实践”题一:《桥边的老人》中,法西斯的威胁近在咫尺,老人却还在挂念着自己的照看的小动物,表现出人性的光辉。

试用第三人称或第一人称,描写老人的内心世界。

2、学生练习存在的主要问题。

不少学生简单地把老人改成了第一人称“我”,把原来的“我(士兵)”改成第三人称士兵,然后在原文相应的人物名称处全部替换,其余内容基本没动,就算完成了文章修改。

人称是改变了,但叙述角度却没有跟着相应的改变。

以老人为第一人称叙述,却没有以老人的口吻来讲述这件事。

以第三人称为角度修改的文章,也没有把老人作为叙述的中心,没有展开人物的心理描写,没有对老人的心理进行直接的描述,没有全知角度应该有的“全知”。

为了更容易理解小说叙述角度的问题,我们先做一个简单的练习。

二、以不同叙述角度表述寓言《狐狸和乌鸦的故事》,整体认知叙述角度。

大家也许还记得寓言《狐狸和乌鸦的故事》,故事内容大体是这样的:一天,一只乌鸦偷来一块肉,它停在树上,正要饱餐一顿,这时,树下走来一只狐狸。

这只狐狸也正好肚子里饿得难受。

当它看见树上乌鸦嘴上的那块肉时,已经垂涎三尺了。

它想,怎样才能将肉骗过来呢?它想了想,灵机一动,抬头对乌鸦说:“尊敬的乌鸦小姐,你今天可真漂亮,不过据说你的歌声更美,不知是不是这样?”乌鸦一听,知道狐狸在打自己的主意,便闭口不理。

狐狸看见此计不成,拔脚就走,边走边说:“没想到我今天碰到一只哑巴,原来你根本不会唱歌。

”乌鸦一听急了,赶紧张开嘴唱歌,这样一来,肉就掉下去了。

狐狸叼起肉,一溜烟跑了。

这个故事我们可以改编成另外两种版本。

学生练习后,出示示例。

版本一《我受骗了》:一天,我偷来一块肉,停在一棵树上正要美餐一顿,这时,树下走过来一只狐狸。

我马上警惕起来。

因为我知道狐狸向来很狡猾,他老是骗人。

看样子他今天又没安好心。

我不理他,开始吃肉了。

狐狸看见我在吃肉,馋得直流口水,急得在树底下直打转。

看我把你馋死!我故意把吃肉的声音弄得很响。

忽然,狐狸在树下说话了:“尊敬的乌鸦小姐,你今天可真漂亮,不过据说你的歌声更美,不知是不是这样?”我一听就知道狐狸葫芦里卖的是什么药,他是要引诱我张嘴,骗走我嘴边的肉。

于是我沉默不语,仍然吃得津津有味。

过了一会儿,狐狸看见我没理他,拔腿就走,边走边叹气说:“没想到我今天碰到一个哑巴,原来你根本不会唱歌。

”我一听这话急了,我想,我平生最怕的就是被人看扁,我今天可不能让一只狐狸给小看了。

于是,我不顾一切地张开嘴巴,这样一来,肉掉下去了。

狐狸叼起肉,一溜烟跑了。

我气得哇哇大叫,真后悔自己太爱慕虚荣,一顿到嘴的美味就这样没了。

版本二《今天的运气真不错》:我已经好几天没有吃一顿饱饭了,这年头,弄点吃的可真不容易。

我饥肠辘辘地在一棵树下走来走去,饿得头发晕。

这时,我听到头顶上有响声,我抬头一看,原来飞来了一只乌鸦,嘴里还衔着一大块肉呢!她停在树上。

一大块肉,足足有三两重。

好,美味来了!我心里一喜。

可是我心里又一急,怎么样才能把肉从树上骗下来呢?我脑子飞快地转动,好,想起来了,不是听说乌鸦爱慕虚荣吗?我就从这里下手。

我清了清嗓子,抬头对乌鸦说:“尊敬的乌鸦小姐,你今天可真漂亮,不过据说你的歌声更美,不知是不是这样?”说完这话,半天没有听到树上的回答,我想,这只乌鸦,可能识破了我的计谋。

听得树上吃肉的声音,我心急如火,心想还不快想办法,肉就被她吃光了。

我又生一计,假装要走的样子,边走边说:“没想到我今天碰到一个哑巴,原来你根本就不会唱歌。

”我偷眼瞧瞧乌鸦,看见她终于急了,只听“哇”的一声,那块肉掉了下来。

我赶紧跑过去,叼起肉一溜烟跑掉了。

同样的一个故事,用了三种讲法。

这三种讲法有什么不同呢?三个故事用了三种人称进行叙述,第一个故事都是第三人称,第二个故事乌鸦变成了“我”,以乌鸦的口吻来讲这个故事,第三个故事中狐狸变成了“我”,以狐狸的口吻来讲这个故事。

内容一样,角度不同,效果也不同。

这涉及小说叙述视角问题。

小说,主要是叙述,讲故事,既然要讲,就有一个选择和确定讲述角度问题。

所以,所谓叙述角度,就是故事是由谁讲的,故事里发生的事是谁亲眼看到的,或者是谁想的。

三、引例详解叙述角度1、第一人称叙述角度。

这一人称叙述角度,从“我”出发,一以贯之。

凡是“我”没有出场的地方,“我”没有看到的东西,都无法写。

即使“我”在场,除“我”之外的人物内心活动,也不能直接写,只能通过人物的行动、言语、表情等间接表现。

“我”的内心世界,则可能充分展现,如“乌鸦”“狐狸”变“我”之后,就可能直接描写内心世界活动,展现所思所想。

这就更具有真实感。

好像不仅作者就是“我”,连读者也变成了小说中的“我”。

所以第一人称的好处是小说情境显得更为真切,作者与读者的距离缩小了。

举例。

英国作家笛福的《鲁滨孙漂流记》,就是用的第一人称叙述,通篇都写“我”遇难荒岛后的所见所闻所想所做,而读者有时简直觉得变成了鲁滨孙本人,在荒岛上生活;或者似乎是鲁滨孙在荒岛上孤身生活的惟一目击者。

尤其是鲁滨孙作为第一人称叙述,可以十分详细地描写他的心理活动。

这就加强了小说的真实效果,读来兴味盎然。

不过,第一人称叙述有它的不可克服的缺点,即主观渲泄的过分和客观视域的局限。

主观渲泄的过分是指可能流于脱离小说情节的议论、抒情,客观视域的局限是不能涉及除“我”之外的所见所闻,这就限制了小说这种文体表现生活的自由度。

欣赏第一人称时要注意,第一人称叙述中,“我”不是作者,而有人一看到“我”,就以为是作者本人,这是错误的,“我”与小说中人其他任何一个角色一样,只是小说中的一个角色,没有特殊性,“我”可以是主角,也可以是配角。

“我”作为小说次要角色的例子如鲁迅的《孔乙己》,“我”是一个小学徒,在小说中只是非常次要的角色,而主角则是孔乙己。

小说通过小学徒“我”的眼光看孔乙己和其他人物的表演,从而展现世态的炎凉,孔乙己命运的可悲。

安排一个“我”做目击者,这就比用第三人称更为真实地揭示人物性格遭际命运。

请同学们例举用第一人称叙述的文章。

2、第三人称叙述视角。

这种叙述视角,小说的叙述者不但了解小说里全部细节的发展,而且了解小说中所有人物的心理动态,就连两个人之间的悄悄话,叙述者也知道;连第二个人都无法知道的人物内心最隐秘的想法,叙述者也了如指掌。

这是一种全知视角。

它的最大优点是比第一人称和第二人称在叙事方面都更方便,无所不知,全知全能;不足之处,是导致作者与读者之间的隔,作者总把读者排斥在外。

不像第一、二人称那样,好像作者在与读者交谈似的。

举例。

《红楼梦》的叙述者是石头,是一个全知全能的叙述者,作者选择全知的叙事视角是与它所叙述的对象相适应的。

《红楼梦》描写的是一个封建家族的兴衰的历史,这个家族的内外有非常复杂的社会联系,从皇公贵族到男仆丫环,上下不下数百人,可以说是当时封建社会的一个缩影,因此,就它反映生活的广度和时间的夸度来说,都不可能是现实中某一个实在的人所能感知了解和经历的。

因此,就全书来说,难以采用限知视角。

描写大场面,描写众多人物之间的复杂关系,运用全知视角常常能显得得心应手,艺术上有许多方便之处。

全知的视角运用,不仅可以充分地描述人物的外在活动,而且由于叙述人能自由地出入人物的内心世界,深入到人物的内心活动,人物内心最隐蔽的思想感情和心理活动都能被揭示出来。

《红楼梦》贾宝玉和林黛玉相互猜疑,相互试探的篇幅比较多,但它都有一个前提,就是彼此都不知道对方的真实的想法。

如果彼此都知道对方真实的想法,也就没有了真真假假琐琐碎碎的赌气和口角了。

既然林黛玉和贾宝玉彼此都不知道,叙述者何以知之,作者就必须设定虚拟叙述者石头是一个全知的叙述人,也就是说只有运用全知的视角,才能深入到人物贾宝玉和林黛玉的心理,从叙述艺术的角度看,作者对人物的无知和叙述人的全知之间的巧妙处理,常常是《红楼梦》心理描写的魅力所在。

另外大量中国古典小说,尤其如宋元时的话本小说,由说书人讲述故事,这个说书人就是一个全知者。

学生举例。

3、第二人称叙述视角。

运用第二人称写作,一般不能称为真正的第二人称小说。

严格地说来,第二人称叙述,算不上一种叙述角度。

它不是讲述者,而是被讲述者,是小说中的一个人物。

它和第三人称的情况差不多,叙述者也在局外,但与第三人称略有不同:它与人物有着密切对话的关系。

4、引申阐释叙述角度的实际运用及其意义用第三人称叙述的小说,聪明的小说家并不全采用全知视角,而是在全知视角中插入小说中某一人物的有限视角,就是小说中从某一人物角度看人看事。

这样,我们看到,小说的叙述视角,并不等同于人称,有时,人称不变,但人物视角却变化了。

例如,《水浒传》第8回末尾第9回开“鲁智深大闹野猪林”,有一段描写:话说当时薛霸双手举起棍来,望林冲脑袋上便劈下来。

说时迟,那时快,薛霸的棍恰举起来,只见松树背后雷鸣也似的一声,那条铁禅杖飞将起来,把这水火棍一隔,丢去九霄云外,跳出一个胖大和尚来。

喝道:“洒家在林子里听你多时。

”两个公人看那和尚时,穿一领皂布直裰、跨一口戒刀,提禅杖,抡起来打两个公人。

这段描写中,作者的叙述视角并没有改变,还是第三人称,但小说中的人物叙述视角却发生变化,鲁志深大闹野猪林,完全是两个公人眼中看出:先写自己水火棍被物隔去,再写一条禅杖飞到。