城市规划技术标准与规范

广州市城市规划管理技术标准与准则

01

广州市城市规划管理技术标准与准 则的未来发展

技术标准与准则的更新和完善

适应城市发展需求:根据广州市城市发 展的需要,对技术标准与准则进行及时 更新和完善,确保其与城市发展相适应。

借鉴先进经验:积极借鉴国内外城市规划 管理的先进经验和技术,对广州市的技术 标准与准则进行改进和完善。

强化公众参与:加强公众对城市规划管理 的参与,广泛征求社会各界的意见和建议, 不断完善技术标准与准则。

城市规划信息管理的规范化和科学化:技术标准与准则的应用,使城市规划信息管理更加规 范化和科学化,为城市规划决策提供了更加准确、可靠的数据支持。

城市规划管理的数字化和智能化:技术标准与准则的实施和应用,推动了城市规划管理的数 字化和智能化,提高了城市规划管理的效率和准确性,为城市的可持续发展提供了有力支持。

城市规划的实施:广州市城市规划的实施情况,包括城市基础设施的建设、城市环 境的改善等方面的情况。

城市规划管理的挑战与未来发展:广州市城市规划管理面临的挑战和未来发展趋势, 包括城市规划管理的创新和改革等方面的情况。

01

广州市城市规划管理技术标准

城市规划编制技术标准

城市规划编制的原则:科学性、 前瞻性、可操作性

用 • 未来发展:探讨广州市城市规划管理技术标准与准则的未来发展趋势和方向 • 结论:总结技术标准与准则在城市规划管理中的创新应用的重要性和意义,并提出相关建议和展望 技

术标准与准则在城市规划管理中的创新应用

• 技术标准与准则在城市规划管理中的创新应用

• 引言:介绍广州市城市规划管理技术标准与准则的背景和意义 • 创新应用:介绍技术标准与准则在城市规划管理中的创新应用,如数字化、智能化、绿色化等方面的应

广州市城市规划管理的历史和现状

中山市城市规划技术标准与准则

外事用地

外国驻华使馆、领事馆及其生活设施等用地

D3

保安用地

监狱、拘留所、劳改场所和安全保卫部门等用地。不包括公安局和公安分局,该用地应归入公共设施用地(C)

E

水域和其它用地

除以上各大类用地之外的用地

E1

水域

江、河、湖、海、水库、苇地、滩涂和渠道等水域,不包括公共绿地及单位内的水域

E2

耕地

种植各种农作物的土地

U12

供电用地

变电站所、高压塔基等用地。不包括电厂用地,该用地应归入工业用地(M)。高压走廊下规定的控制范围内的用地,应按其地面实际用途归类

U13

供燃气用地

储气站、调压站、罐装站和地面输气管廊等用地。不包括煤气厂用地,该用地应归入工业用地(M)

U14

供热用地

大型锅炉房,调压、调温站和地面输热管廊等用地

机场用地

民用及军民合用的机场用地、包括飞行区、航站区等用地,不包括净空控制范围用地

S

道路广场用地

市级、区级和居住区级的道路、广场和停车场等用地

S1

道路用地

主干路、次干路和支路用地,包括其交叉路口用地;不包括居住用地、工业用地等内部道路用地

S11

主干路用地

快速干路和主干路用地

S12

次干路用地

次干路用地

C11

市属办公用地

市属机关,如人大、政协、人民政府、法院、检察院、各党派和团体,以及企事业管理机构等办公用地

C12

非市属办公用地

在本市的非市属机关及企事业管理机构等行政办公用地

C2

商业金融业用地

商业、金融业、服务业、旅馆业(含公寓式酒店)和市场等用地,以及为商品流通服务的现代物流业用地

城市规划技术标准

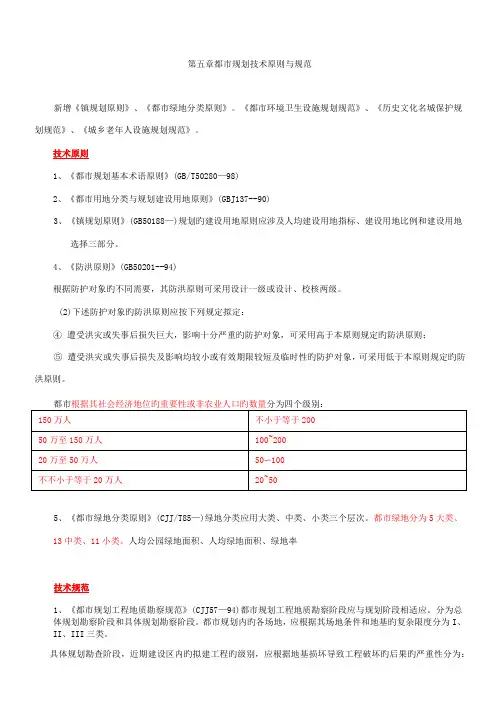

城市规划技术标准与规范城市防洪标准 :城市根据其社会经济地位的重要性或非农业人口的数量分为四个等级:大于等于150万人的特别重要的城市,防洪标准重现期为大于等于200年;在50万至150万人的重要城市,防洪标准重现期为100~200年;在20万至50万人的中等城市,防洪标准重现期为50~100年;小于等于20万人的一般城镇,防洪标准重现期为20~50年。

居住区按居住户数或人口规模可分为居住区、小区、组团三级,其控制规模为:居住区(10000—16000户,30000~50000人)、小区(3000—5000户,10000—15000人)、组团(300—1000户,1000~3000人);其规划布局形式可根据不同情况,采用多种组合形式。

居住区规划总用地,应包括居住区用地和其他用地两类。

其中居住区用地(R)分为:住宅用地(R01)、公建用地(R02)、道路用地(R03)、公共绿地(R04)等四类。

居住区规划总用地,应包括居住区用地和其他用地两类。

其中居住区用地(R)分为:住宅用地(R01)、公建用地(R02)、道路用地(R03)、公共绿地(R04)等四类。

住宅间距应以满足日照要求为基础,针对我国I一Ⅶ类建筑气候区,分为大城市及中小城市,提出了住宅日照标准规定,对旧区改建的项目内新建住宅可酌情降低,但不宜低于大寒日日照1小时的标准,对老年人居住建筑不应低于冬至日日照2小时的标准,在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低。

住宅侧面间距、条式住宅、多层之间不宜小于6m,高层与各种层数住宅之间不宜小于13m。

绿地率:新区建设不应低于30%,旧区改造不宜低于25%。

居住区内公共绿地的总指标,应根据居住人口规模分别达到:组团不少于0.5m2/人,小区(含组团)不少于1m2/人,居住区(含小区与组团)不少于1.5m2/人,并应根据居住区规划布局形式统一安排、灵活使用,旧区改建的公共绿地指标可酌情降低,但不得低于相应指标的70%。

城市规划技术标准与规范

城市规划技术标准与规范第一节技术标准一、《都市规划差不多术语标准》(GB/T 50280--98)为了科学地统一和规范都市规划术语,建设部于1998年8月批准公布了举荐性国家标准《都市规划差不多术语标准》,自1999年2月1日起施行。

1、适用范畴适用于都市规划的设计、治理、教学、科研及其他有关领域。

2、差不多内容正文共列出151条差不多术语,分为五部分:总则、都市和都市化、都市规划概述、都市规划编制(又分十七项内容:进展战略、都市人口、都市用地、都市总体布局、居住区规划、都市道路交通、都市给水工程、都市排水工程、都市电力工程、都市通信工程、都市供热工程、都市燃气工程、都市绿地系统、都市环境爱护、都市历史文化地区爱护、都市防灾、竖向规划和工程管线综合)和都市规划治理。

3、附录。

附有汉语拼音对比索引、附加讲明。

二、《都市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ 137--90)为统一全国都市用地分类,科学地编制、审批、实施都市规划,合理经济使用土地,保证都市正常进展,建设部组织编制并于1990年7月颁布《都市用地分类与规划建设用地标准》为国家标准,自1991年3月1日起施行。

1、适用范畴设市都市的总体规划工作和都市用地统计工作。

2、都市用地分类都市用地按土地使用的要紧性质进行分类,采纳大类、中类和小类三个层次的分类体系,其中大类共分为:居住用地(R)、公共设施用地(C)、工业用地(M)、仓储用地(W)、对外交通用地(T)、道路广场用地(S)、市政公用设施用地(U)、绿地(G)、专门用地(D)及水域和其他用地(E)10大类。

在大类下,又按照土地的不同使用用途和使用功能条件划分了46个中类、73个小类,并在大类下,按照阿拉伯数字代码,以表明其中类、小类的具体类不。

如Rll表示一类居住用地中的住宅用地等。

都市用地分类代号用于都市规划的图纸和文件。

3、都市用地运算原则在运算都市现状和规划的用地时,应统一以都市总体规划用地的范畴为界进行汇总统计。

广州市城市规划管理技术标准与准则精选全文完整版

可编辑修改精选全文完整版《》(建设工程规划验收篇)第一节一般规定1.1为了规范建设工程规划验收工作,保障行政相对人合法权益,根据《广州市城市规划条例》第四十四条,制定本技术标准与准则。

1.2建设工程竣工后,应报原审批的城市规划行政主管部门进行规划验收。

城市规划行政主管部门应当依申请按照有关法律、法规、规章、工程建设强制性标准、本技术标准与准则的规定和建设工程规划许可证及附件的要求进行验收。

1.3建设工程规划验收实行规划验收测量和竣工图验收制度,暂不实行竣工图验收制度的建设工程除外。

规划验收测量和竣工图应当符合下列规定:1.2.1申请建设工程规划验收前,应当委托具有相应资质的勘测单位进行规划验收测量,并由其出具该验收工程的现场测量数据。

1.2.2申请建设工程规划验收时提交的竣工图应当与现场一致并且应当由具有相应资质的勘测单位签字盖章,竣工图应当符合城市规划行政主管部门立案标准的规定。

第二节建筑工程规划验收2.1格证:2.1.1建筑工程符合下列规定的,城市规划行政主管部门应当核发建设工程规划验收合符合建设工程规划许可证及附件审批要求;如有违法建设,违法建设应已接受处理并执行完毕。

2.1.22.1.3已完成土建工程、外墙装修。

各类配套公建(包括附属用房)、建设用地红线或建筑间距、建筑退让间距范围内的绿化、道路及其与外部市政道路连接的道路已建设完毕。

2.1.4施工场地已清理完毕,施工用房、施工排栅已拆除,建设用地红线、建筑退让间距范围内的围墙、旧建筑已按照规定拆除,损坏的市政设施已修复完毕。

室外抽风机、空调设备按照规范设置,如需设置户外防护设施,应当符合安装的2.1.5有关规定。

2.1.62.2按要求补齐有关文件、图纸。

建筑工程虽与报建审批要求不完全相符,但符合有关设计规范要求且属于下列情形之一的,城市规划行政主管部门可以核发建设工程规划验收合格证,当涉及他人重大利益时,应当告知该利害关系人,听取申请人、利害关系人的意见:2.2.1在不改变或影响建筑工程使用性质、建设位置、建筑主体风格、建筑间距、建筑外轮廓尺寸、城市景观、航空安全、文物保护,不增加建筑总高度、建筑层数和住宅标准户数,不减少配套公建项目面积的情况下对建筑工程作合理修改、调整的。

城市规划技术标准与规范

第五章都市规划技术原则与规范新增《镇规划原则》、《都市绿地分类原则》。

《都市环境卫生设施规划规范》、《历史文化名城保护规划规范》、《城乡老年人设施规划规范》。

技术原则1、《都市规划基本术语原则》(GB/T50280—98)2、《都市用地分类与规划建设用地原则》(GBJ137--90)3、《镇规划原则》(GB50188—)规划旳建设用地原则应涉及人均建设用地指标、建设用地比例和建设用地选择三部分。

4、《防洪原则》(GB50201--94)根据防护对象旳不同需要,其防洪原则可采用设计一级或设计、校核两级。

(2)下述防护对象旳防洪原则应按下列规定拟定:④遭受洪灾或失事后损失巨大,影响十分严重旳防护对象,可采用高于本原则规定旳防洪原则;⑤遭受洪灾或失事后损失及影响均较小或有效期限较短及临时性旳防护对象,可采用低于本原则规定旳防洪原则。

5、《都市绿地分类原则》(CJJ/T85—)绿地分类应用大类、中类、小类三个层次。

都市绿地分为5大类、13中类、11小类。

人均公园绿地面积、人均绿地面积、绿地率技术规范1、《都市规划工程地质勘察规范》(CJJ57—94)都市规划工程地质勘察阶段应与规划阶段相适应。

分为总体规划勘察阶段和具体规划勘察阶段。

都市规划内旳各场地,应根据其场地条件和地基旳复杂限度分为I、II、III三类。

具体规划勘查阶段,近期建设区内旳拟建工程旳级别,应根据地基损坏导致工程破坏旳后果旳严重性分为:一级,很严重(重大工程,20层以上旳高层建筑等);二级,严重;三级,不严重。

总体规划勘察应对规划区内各场地旳稳定性和工程建设合适性作出评价。

对地震设防烈度等于或不小于7度旳规划区,尚应鉴定场地和地基旳地震效应具体规划勘察应对规划区内各建筑地段稳定性作出工程地质评价。

总体规划和具体规划勘察前,必须获得都市规划部门下达旳勘察任务书及地形图等文献。

2、《都市居住区规划设计规范》(GB50180—93)()居住区、社区、组团三级,其控制规模为:居住区10000—16000户,30000〜50000人)、社区(3000 —5000户,10000—15000人)、组团(300—1000户,1000~3000人)符合统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设旳原则;居住区用地(R)分为:住宅用地(R01)、公建用地(R02)、道路用地(R03)、公共绿地(R04)等四类。

城市规划管理技术标准与准则综合篇(doc 60页)

城市规划管理技术标准与准则综合篇(doc 60页)目次目次1 一般规定 (1)1.1 规划建设业务分类规定 (1)1.2 其他规定 (6)2 立案标准 (7)2.1 建设用地类业务的立案标准 (7)2.2 城市规划类业务的立案标准 (13)2.3 建设工程类业务立案标准 (18)2.4 勘测信息类业务的立案标准 (29)2.5 建设工程规划验收类业务的立案标准292.6 违法建设查处类业务的立案标准 (30)3 图纸深度和要求 (32)3.1 规划建设业务送审图纸一览表 (32)3.2 建设用地类业务送审图纸的深度和要求343.3 城市规划类业务送审图纸的深度和要求353.4 建设工程类业务送审图纸的深度和要求503.5 勘测信息类业务送审图纸的深度和要求563.6 建设工程规划验收类业务送审图纸的深度和要求 (57)3.7 违法建设查处类业务送审图纸的深度和要求571一般规定1.1规划建设业务分类规定对外受理申请人的规划建设申请业务从立案类别上可分为建设用地类、城市规划类、建设工程类、勘测信息类、建设工程规划验收类、违法建设查处类、依申请公开政府信息类共七大类,具体见表1-1。

表1-1 规划建设业务分类总表注:①本表的批复期限是指作出行政许可决定或行政审批决定之日。

②重点工程、高校建设项目的批复期限见相关规定。

③如果受理处(科)室与本表不符,请以分局实际情况为准。

1.2其他规定1.2.1办理除依申请公开政府信息业务外的规划建设业务应当提供IC卡号,首次来我局办理业务的建设单位和个人,应当先申请IC卡。

1.2.2办理各项规划建设业务除了根据业务分类要求提交相应当的特定资料外,均应当提交下列资料:1.2.2.1立案申请表,勘测信息类业务提交备案申请表;1.2.2.2申请函:说明申请办理的事项的基本情况、办理原因、办理基本要求和其他需要特别说明的事项,验收类业务要求写明报批情况及现场状况,其中城市规划、村镇规划审查、审批时,应当包括规划编制和历次审查、修改过程的说明;整治规划申请设计条件、方案审查、审批时,应当包括申请的原因、项目建设要求、地块基本情况和其他需要特别说明的事项)。

东营市城市规划管理技术标准

附件二:东营市城市规划管理技术标准第一章总则第一条为了加强和规范东营市规划的编制与管理,保障城市规划的实施,根据《中华人民共和国城市规划法》、《山东省实施〈中华人民共和国城市规划法〉办法》和国家有关法律、法规、规范,结合本市实际情况,制定本办法。

第二条本标准适用于东营市城市总体规划确定的中心城城市规划区内城市规划编制与管理。

第三条编制分区规划、详细规划(含控制性详细规划和修建性详细规划)、城市设计及建筑总平面图设计,应符合总体规划及本标准。

各项建设工程的建设,应按已批准的详细规划执行;尚无经批准的详细规划的,按总体规划(或分区规划)和本标准执行。

第四条各类专门性建设项目应符合已颁布的各类专业技术规范及规定的要求,未有专门规划的按本标准执行。

第二章建设用地的分类、标准和适建范围第五条城市建设用地分类按照国家标准GBJ137-90《城市用地分类与规划建设用地标准》进行分类,共分10大类、46中类、73小类(详见附表1)。

使用本分类时,可根据工作性质、工作内容及深度的不同要求,采用全部或部分分类,但不得增设新的类别。

城市用地分类代号可用于城市规划的图纸和文件。

在计算城市建设用地的标准时,人口计算范围必须与用地计算范围一致。

第六条各类建设用地的划分,应当遵循土地使用相容性的原则,按已批准的详细规划执行;尚无经批准的详细规划的,应当按照城市分区规划确定的建设用地分类和本标准附表2确定的建设用地适建范围执行。

凡附表2未列入的用地类别或建设项目,可以由市规划局根据建设项目对周围环境的影响和用地基础设施条件,具体核定适建范围。

凡需改变规划用地性质、超出附表2规定范围的,应先提出调整意见,报市政府批准后执行。

第三章建筑容量第七条新建、改建、扩建建设工程的建筑容量控制指标(含容积率和建筑密度,下同)应按本章的有关规定执行。

一般不得超过附表3的规定;拆迁量较大的旧城区经市规划局批准可适当调整。

[淄博市规定了可调整上限1。

福建省南平市城市规划管理技术标准及规定

第一章总则.第一条为了加强南平市城市规划管理,确保城市建设有序进行,根据《中华人民共和国城市规划法》、《福建省实施〈中华人民共和国城市规划法〉办法》、《南平市城市规划管理规定》、《南平市城市总体规划》及有关文件,结合本市实际,制定本规定。

关联法规:全国人大法律(1)条第二条在南平市城市规划区进行城市规划、设计和建设管理,均应按本规定执行。

城市规划区用地分为新区开发及旧区改建。

新区开发是指按照城市总体规划的部署,在城市现有建成区以外的一定地段进行集中成片、综合配套的开发建设活动。

旧区指城市在长期历史发展和演变过程中逐步形成的进行各项政治、经济、文化、社会活动的居民集聚区。

第三条本规定尚未包括的内容,均以国家法律和福建省、南平市现行有关规定为准。

第四条本规定的解释权属南平市城乡规划局。

第二章城市规划的编制第五条南平市城市规划,一般分为总体规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划四个层次。

第六条在城市总体规划基础上,应编制分(片)区规划。

第七条在城市规划区范围内,应编制相应的各专业系统规划和其它专项规划。

此规划应由业务隶属单位完成。

第八条城市土地的地块开发利用,均应编制控制性详细规划,并视建设的需要编制修建性详细规划。

由地块开发单位完成。

第九条城市重点地段、大型公建及周围地段,应单独编制修建性详细规划,特别重要的地区,还应编制城市设计。

第十条城市规划和设计,必须使用南平市城乡规划局统一的地形图及高程、座标系统。

第三章建筑间距控制与建筑退让第十一条建筑间距除必须符合消防、环保、工程管线和建筑保护等方面的要求外,应同时符合第十二条至第十五条的规定。

第十二条多层及多层以下居住建筑的间距控制应符合下列规定:(一)平行布置时的间距(包括两建筑夹角≤30°)1.朝向为南北向(建筑走向与东西向夹角≤45°,下同)其间距在新区不小于南侧建筑高度的1.0倍,旧区不小于0.8倍。

2.朝向为东西向的(建筑走向与南北向夹角≤45°,下同)其间距在新区不小于较高建筑高度的0.8倍,在旧区不小于0.6倍,且最小间距不小于6米。

(技术规范标准)广州市城市规划管理技术标准与准则(市政规划篇)

目次第一节术语 (1)第二节道路系统及交通设施 (2)2.1道路系统 (2)2.2城市轨道交通 (9)2.3机场、铁路、港口(码头) (14)2.4站场工程 (15)2.5道路广场竖向标高 (18)2.6其它 (18)第三节市政管线设施 (23)3.1 管线综合 (23)3.2 给水工程 (33)3.3 电力工程 (37)3.4 通信工程 (44)3.5 热力工程 (50)3.6 燃气(料)工程 (51)3.7 污水工程 (55)第四节城市防灾 (61)4.1 城市防洪排涝 (61)4.2 城市消防 (64)4.3 城市抗震 (66)4.4 城市人防工程 (66)第五节市政环卫设施 (68)5.1城市垃圾收集与处理 (68)5.2公厕 (69)第一节术语第一节术语1.1输水干管输水干管是指由供水厂将自来水输送到各需水压段,联接配水干管的管道。

公称口径DN800或以上口径的管道为输水干管。

1.2配水干管配水干管是指在各需水压段,将输水干管送来的自来水转输到各用水地段、用水地点,用以联接配水支管的管道。

公称口径DN400、DN600的管道为配水干管使用。

1.3配水支管配水支管是指在各用水地段,将配水干管转输的自来水供给用户的管道。

公称口径DN300或以下口径的管道为配水支管使用。

1.4城市排水量城市污水量(包括城市综合生活污水、工业废水)和雨水量的总称。

1.5电缆终端场架空线路和地下电缆连接设施的用地。

1.6公变房10kv公用配电房用房。

1.7专变房10kv客户专用配电房用房。

1.8移动通信网利用无线信道为移动用户之间或移动用户和固定点用户之间提供直接链路构成通信的网路。

移动通信网由移动交换机、基站、和移动台组成。

移动交换机控制若干个基站,它与公众网相连并完成号码分析、路由选择、信道指配等多种控制功能。

1.9河涌维护地带河涌维护地带是指按城市规划要求进行河涌养护和维修作业的规划控制地带。

1.10河涌规划控制蓝线河涌规划控制蓝线是指城市规划行政主管部门划定的包含河涌过流断面、堤岸、河涌维护带和景观绿化带的规划控制线。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

城市规划技术标准与规范年级专业:2012级园林(景观设计)学号:201206194028姓名:唐明明第一节技术标准一、《城市规划基本术语标准》《城市规划基本术语标准》正文共列出151条基本术语,分为五部分:总则、城市和城市化、城市规划概述、城市规划编制(分十七项内容:发展战略、城市人口、城市用地、城市总体布局、居住区规划、城市道路交通、城市给水工程、城市排水工程、城市电力工程、城市通信工程、城市供热工程、城市燃气工程、城市绿地系统、城市环境保护、城市历史文化地区保护、城市防灾、竖向规划和工程管线综合)和城市规划管理。

二、《城市用地分类与规划建设用地标准》建设部组织编制并于1990年7月颁布《城市用地分类与规划建设用地标准》为国家标准,自1991年3月1日起施行。

1、城市用地分类城市用地按土地使用的主要性质进行分类,采用大类、中类和小类三个层次的分类体系,其中大类共分为:居住用地(R)、公共设施用地(C)、工业用地(M)、仓储用地(W)、对外交通用地(T)、道路广场用地(S)、市政公用设施用地(U)、绿地(G)、特殊用地(D)及水域和其他用地(E)10大类。

在大类下,又根据土地的不同使用用途和使用功能条件划分了46个中类、73个小类,并在大类下,根据阿拉伯数字代码,以表明其中类、小类的具体类别。

城市用地分类代号用于城市规划的图纸和文件。

2、城市用地计算原则在计算城市现状和规划的用地时,应统一以城市总体规划用地的范围为界进行汇总统计。

城市用地按平面投影面积计算,其计量单位应为万平方米(公顷),总体规划用地应采用1/10000或1/5000比例尺的图纸,分区规划应采用1/5000或1/2000比例尺的图纸进行分类计算,现状和规划的用地计算应采用同一比例尺的图纸。

3、规划建设用地标准规划建设用地的标准的内容:规划人均建设用地指标、规划人均单项建设用地指标和规划建设用地结构三部分。

城市建设用地除水域和其他用地(E)类外应包括九大类用地。

规划人均建设用地指标:人均建设用地指标分为I~Ⅳ四级(用地指标数为60.1~120.0m2/人),现有城市规划人均建设用地指标的确定,应根据其现状人均建设用地水平,同时采用规划人均建设用地指标级别提高和允许调整用地幅度双因子的限制,对于边远地区和少数民族地区中地多人少的城市,可根据实际情况确定规划人均建设用地指标,但不得大于150m2/人。

规划人均单项建设用地指标:关于居住、工业、道路广场、绿地四大类主要用地,本标准还规定了其单项建设用地规划指标,分别为:居住用地18.0~28.0m2/人(其中采用I级用地标准的城市不得少于16.0m2/人),工业用地10.0~25.0m2/人(其中有大中型工业项目的中、小工矿城市不宜大于30.0m2/人),道路广场用地7.0~15.0m2/人,绿地≥9.0m2(其中公共绿地≥7.0m2/人,对采用I级用地标准的城市不得小于5.0m2/人)。

规划建设用地结构:居住、工业、道路广场和绿地四大类用地其占城市建设用地的比例规定:居住用地20%一32%、工业用地15%~25%(对设有大中型工业项目的中小工矿城市,其比例不宜超过30%)、道路广场用地8%一15%、绿地8%~15%(风景旅游城市及绿化条件较好的城市比例可大于15%)。

第二节技术规范一、《城市规划工程地质勘察规范》1、一般规定①城市规划工程地质勘察阶段应与规划阶段相适应。

分为总体规划勘察阶段和详细规划勘察阶段②城市规划内的各场地,应根据其场地条件和地基的复杂程度分为I、Ⅱ、Ⅲ三类。

③详细规划勘查阶段,近期建设区内的拟建工程的等级,应根据地基损坏造成工程破坏的后果的严重性分为:一级,很严重(重大工程,20层以上的高层建筑等);二级,严重;三级,不严重。

2、总体规划阶段①总体规划勘察应对规划区内各场地的稳定性和工程建设适宜性作出评价,并为确定城市的性质、发展规模、城市各项用地的合理选择、功能分区和各项建设的总体部署,以及编制各项专业总体规划提供工程地质依据,还应研究和预测规划实施过程及远景发展中,对地质环境影响的变化趋势和可能发生的环境地质问题提出相应的建议和防治对策。

②对于地震区的城市,应调查了解规划区的地震地质背景和地震基本烈度,对地震设防烈度等于或大于7度的规划区,尚应判定场地和地基的地震效应③在规划实施过程及远景发展中,应调查研究并预测地质条件变化或然率活动引起的环境地质问题。

④总体规划勘察报告:应综合分析规划区内各场地工程地质(地形、岩土性质、地下水、动力地质作用及地质灾害等)的特性及与工程建设的相互关系,按场地特性、稳定性、工程建设适宜性进行工程地质分区,并紧密结合任务要求,进行土地利用控制分析,编制城市总体规划勘察报告。

3、详细规划阶段详细规划勘察应对规划区内各建筑地段稳定性作出工程地质评价,为确定规划区内近期房屋建筑、市政工程、公用事业、园林绿化、环境卫生及其他公共设施的总平面布置,以及拟建的重大工程地基基础设计和不良地质现象的防治等提供工程地质依据、建议及其他技术经济论证依据。

4、总体规划和详细规划勘察前的有关规定总体规划和详细规划勘察前,必须取得城市规划部门下达的勘察任务书及地形图等文件。

5、勘察报告勘察报告包括勘察报告正文和工程地质图系,应永久存档或输入地质数据库。

二、《城市居住区规划设计规范》1、规划设计基本要求居住区小区组团户数(户)10000~16000 3000~5000 300~1000人口(人)35000~52500 11500~17500 1050~3500注:每户按照3.5人计算。

居住区的规划设计的基本原则:①应符合城市总体规划(含分区规划)的要求;②符合统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设的原则;③应适应居民的活动规律,综合考虑日照、采光、通风、防灾、配建设施及管理要求,创造安全、卫生、方便、舒适和优美的居住生活环境;④为老年人、残疾人的生活和社会活动提供条件;2、用地、建筑与规划布局居住区规划总用地,应包括居住区用地和其他用地两类。

其中居住区用地(R)分为:住宅用地(R01)、公建用地(R02)、道路用地(R03)、公共绿地(R04)等四类。

本规范还规定了规定了不同等级居住区的用地结构控制指标和不同规模城市、不同等级居住区、不同层数居住建筑的人均居住用地控制指标。

居住区内建筑,应包括住宅建筑和公共建筑两部分;在居住区规划用地内的其他建筑的设置,应符合无污染不扰民的要求。

居住区的规划布局,应综合考虑路网结构、公建与住宅布局、群体组合、绿地系统及空间环境等的内在联系,构成一个完善的、相对独立的有机整体。

3、住宅考虑因素:用地条件、选型、朝向、间距、绿地、层数与密度、布置方式、群体组合、空间环境和不同使用者的要求等。

住宅间距应以满足日照要求为基础,针对我国I一Ⅶ类建筑气候区,分为大城市及中小城市,提出了住宅日照标准规定,对旧区改建的项目内新建住宅可酌情降低,但不宜低于大寒日日照1小时的标准,对老年人居住建筑不应低于冬至日日照2小时的标准,在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低。

住宅侧面间距、条式住宅、多层之间不宜小于6m,高层与各种层数住宅之间不宜小于13m。

住宅层数应符合下列要求:1)根据城市规划要求和综合经济效益,确定经济的住宅层数与合理的层数结构,2)无电梯住宅不应超过六层。

4、公区服务设施不同人口规模的不同级别的居住区公共服务设施应按千人总指标和分类指标控制。

居住区公共服务设施包括:教育、医疗卫生、文化体育、商业服务、金融邮电、社区服务、市政公用、行政管理和其他八类。

凡国家确定的一、二类人防重点城市均应按有关规定配建防空地下室,并将居住区使用部分的面积,按其使用性质纳入配套公共服务设施。

当规划用地内的居住人口规模介于组团和小区之间或小区和居住区之间时,除配建下一级应配建的项目外,还应根据所增人数及规划用地周围的设施条件,增配高一级的有关项目及增加有关指标;旧区改造和城市边缘的居住区,其配建项目与千人总指标可酌情增减;5、绿地居住区内绿地应包括公共绿地、宅旁绿地、配套公建所属绿地和道路绿地等,其中包括了满足当地植树绿化覆土要求、方便居民出入的地下或半地下建筑的屋顶绿地。

绿地率:新区建设不应低于30%,旧区改造不宜低于25%。

居住区内公共绿地应根据居住区不同的规划布局形式,设置相应的中心公共绿地;居住区内公共绿地的总指标,应根据居住人口规模分别达到:组团不少于0.5m2/人,小区(含组团)不少于1m2/人,居住区(含小区与组团)不少于1.5m2/人,并应根据居住区规划布局形式统一安排、灵活使用,旧区改建的公共绿地指标可酌情降低,但不得低于相应指标的70%。

6、道路居住区内道路可分为:居住区道路、小区路、组团路和宅间小路四级。

其道路宽度应符合下列规定:居住区道路红线宽度不宜小于20m;小区路路面宽6—9m,建筑控制线之间的宽度,需敷设供热管线的不宜小于14m,无供热管线的不宜小于l0m;组团路路面宽度3—5m,建筑控制线之间的宽度,需敷设供热管线的不宜小于l0rn,无供热管线的不宜小于8m;宅间小路路面宽不宜小于2.5m。

居住区内道路纵坡应符合相应规定。

居住区内的道路设置应符合下列规定:1)小区内主要道路至少应有两个出入口;居住区内主要道路至少应有两个方向与外围道路相连;机动车道对外出入口间距不应小于150m。

沿街建筑物长度超过150m 时,应设不小于4m 4m的消防车通道。

人行出口间距不宜超过80m,当建筑物长度超过80m时,应在底层设置人行通道。

7、竖向、管线综合与技术经济指标居住区的竖向规划应包括地形地貌的利用、确定道路控制高程和地面排水规划等内容。

居住区内应设置给水、污水、雨水和电力管线。

在采取集中供热居住区内还应设置供热管线。

同时,还应考虑煤气、通信、电视公用天线、闭路电视、智能化等管线的设置或预留埋设位置。

各类管线应编制综合管线规划。

居住区规划应有综合技术经济分析,其内容应包括必要指标和可选用指标两类,是衡量和评价居住区规划质量和综合效益的重要依据。

三、公共服务设施1、公共服务设施的分类分级标准公共服务设施按照使用功能分为七类:(1)教育设施;(2)医疗卫生设施;(3)文化娱乐设施;(4)体育设施;(5)社会福利与保障设施;(6)行政管理与社区服务设施;(7)商业服务设施。

2、居住区、居住小区和居住组团级公共设施的设置准则居住区、居住小区和居住组团级公共设施的设置水平,必须与居住人口规模相适应,按照千人指标设置。

1)中小学的配套根据市教育局对中小学布点的要求统一选址,统一建设。

2)除专项规划规定外,超过1000户的居住小区,按30平方米/百户,不低于300平方米的标准配置社区机构用房(不足1000户的小区,其社区卫生服务站可设置于内)。