历史上重大改革回眸古代改革题目训练题含答案

历史上重大改革回眸高考真题及答案

历史上重大改革回眸高考真题及答案1(2007年高考江苏单科25题)阅读下列:材料一仁宗之世,契丹增币,夏国增赐,养兵西陲,费累百万。

——《宋史》材料二陛下(宋神宗)即位五年,更张改造者数千百事,其议论最多者,五事也:一曰和戎,二曰青苗,三曰免役(也称募役),四曰保甲,五曰市易免役之法成,则农时不夺,而民力均矣;市易之法成,则货贿通流,而国用饶矣。

——王安石《临川先生文集》材料三(王安石)不忍贫民而深疾富民,志欲破富民以惠贫民。

及其得志,专以此为事,设青苗法。

以夺富民之利。

民无贫富,两税之外,皆重出息十二,吏缘为奸,至倍息,公私皆病矣。

——苏辙《栾城三集》材料四(司马光)请更张新法,曰:"王安石不达政体,专用私见,变乱旧章,误先帝任使,遂至民多失业,闾里怨嗟。

敛免役钱,宽富而困贫,以养浮浪之人,使农民失业,穷愁无告。

"——《续资治通鉴长编》请回答:①北宋"积贫"原因,除材料一中涉及的以外,还有重要一项是什么(1分)②王安石变法针对"积贫"采取的措施,除材料二中提及的以外,还有哪两"事"依据材料二,概括王安石变法取得的成效。

(4分)③依据材料三,材料四,指出王安石"新法"遭到废除的原因。

(2分)④有关王安石变法的评价,目前史学界主要有两种意见一是肯定说,认为王安石变法一定程度上扭转了北宋积贫积弱的局面;一是否定说,认为王安石变法是一场脱离实际的变法运动。

请选择其中一种意见,发表评述。

(3分)【答案】①冗官。

②农田水利法,方田均税法。

农民得以安心生产(保证生产时间);政府财政收入大为增加。

③主要原因:损害了大官僚大地主的利益,引起他们的反对。

其他原因:新法在执行中存在着危害百姓的现象;变祖宗之法,遭到保守派阻挠。

④持肯定意见:王安石变法增加了国家收入,减轻了农民负担,对于改变北宋"积贫"状况起到一定作用。

高考历史《选修1:历史上重大改革回眸》例题

高考历史《选修1:历史上重大改革回眸》例题1.(2018·海南卷单科历史)[选修1:历史上重大改革回眸](15分)材料710年,唐睿宗李旦登基,改年号为“景云”。

其时,吐蕃、突厥、契丹等与唐关系紧张,以前采取的临时任命将领率兵出征的办法,已难以应对边境危机。

景云二年,唐朝派出河西节度使,募集军队,驻守河西走廊,“自此始有节度之号”。

同年,改变以前朝廷临时遣使分“道”巡察地方的办法,设置十三道按察使,驻地相对固定,大多由所在地行政长官兼任,代表朝廷纠举、处理所在道的州、县官员违法乱纪行为,“风俗一变”。

712年,唐玄宗正式即位,随后十余年间,节度使制度在边境地区广泛推行,十三道增为十五道。

这些制度成为“开元盛世”的重要保证,也给唐玄宗晚年的政治动荡埋下了隐患。

——摘编自白钢主编《中国政治制度通史》等(1)根据材料,说明唐代景云年间改革的目的。

(2)根据材料并结合所学知识,简析唐代景云年间改革的影响。

【解析】(1)唐代景云年间改革的目的,据材料“吐蕃、突厥、契丹等与唐关系紧张”“已难以应对边境危机”,可得出应对边防危机;据材料“代表朝廷纠举、处理所在道的州、县官员违法乱纪行为”,可得出整顿地方吏治。

(2)唐代景云年间改革的影响,据材料“派出河西节度使,募集军队,驻守河西走廊”,改变“以前采取的临时任命将领率兵出片的办法”,可得出形成新的边防体制;据材料“改变以前朝廷临时遣使分‘道’巡察地方的办法,设置十三道按察使,驻地相对固定,大多由所在地行政长官兼任”,可得出促时监察体制完善;据材料“这些制度成为‘开元盛世’的重要保证”,可得出促成“开元盛世”;据材料“也给唐玄宗晚年的政治动荡埋下了隐患”,可得出节度使掌握兵权成为“安史之乱”爆发的一个原因。

【答案】(1)目的:应对边防危机;整顿地方吏治。

(2)影响:形成新的边防体制;监察体制完善;促成“开元盛世”,节度使掌握兵权成为“安史之乱”爆发的一个原因。

2020届高考人民版历史上重大改革回眸检测试题及答案

2020届高考人民版历史上重大改革回眸检测试题及答案1.【历史上重大改革回眸】(15分)材料唐朝的礼乐制度主要体现在开元礼中,其基本内容包括吉、宾、军、嘉、凶等五礼,计150卷。

其中吉礼的主要内容是祭祀,宾礼的主要内容是接待周边国家的君主和使节,军礼的主要内容是军事活动中的仪式,嘉礼主要包括成人、婚嫁、朝议、养老等嘉庆仪式,凶礼主要内容则是有关丧、葬及凶年赈抚、劳问疾苦等。

在这些礼文中,规定了与之相适应的程序、议节、方式,人的身份及担任的相应角色,礼器及乐舞的规格等。

唐代的礼乐制度包含天人关系、君臣关系、官员关系、民族关系、唐朝与周边国家的关系等,涉及各色人等的政治地位、经济地位、社会地位乃至于衣食住行、岁时节庆、文体娱乐等方方面面。

唐代时家礼开始出现,早期“礼不下庶人”的局面改变。

在礼乐制度从中原到边疆的传播过程中,国内各种文化因素之间,在各地区、各民族之间,以礼乐制度为核心达成了一致。

同时,唐的礼乐制度在周边国家得到广泛传播。

——摘编自赵轶峰《中国古代史》(1)根据材料并结合所学知识,概括唐朝礼乐制度的特点。

(6分)(2)根据材料并结合所学知识,说明唐朝礼乐制度的影响。

(9分)【参考答案】(1)背景:内容全面;制度完备;从官方逐步渗透的民间;广泛传播。

(6分,任取三点。

)(2)影响:通过规范各种关系,促进了礼乐制度的普及和完善;促进了各民族和中外经济文化交流,利于东亚文化圈的形成与发展;对后世产生了深远影响;通过加强对人民的控制,维护了唐朝的统治秩序等。

(每点3分)2. 【历史上重大改革回眸】(15分)材料咸丰三年(1853年),军旅数起,粮饷紧缺。

太平军攻占南京后,形势危急,三月十八日,咸丰帝下旨准奏铸当十、当五十大钱。

从咸丰三年末起,钱局开始铸行当百、当五百、当千大钱。

此时,当十大钱减重为四钱四分,当五十大钱减重为一两,当百大钱铸重为一两四钱,当五百大钱铸重为一两六钱,当千大钱铸重为二两。

高考历史选修1历史上重大改革回眸例题

高考历史《选修1:历史上重大改革回眸》例题1.(2018•海南卷单科历史)[选修1:历史上重大改革回眸](15分)材料710年,唐睿宗李旦登基,改年号为“景云”。

其时,吐蕃、突厥、契丹等与唐关系紧张,以前采取的临时任命将领率兵出征的办法,已难以应对边境危机。

景云二年,唐朝派出河西节度使,募集军队,驻守河西走廊,“自此始有节度之号”。

同年,改变以前朝廷临时遣使分“道”巡察地方的办法,设置十三道按察使,驻地相对固定,大多由所在地行政长官兼任,代表朝廷纠举、处理所在道的州、县官员违法乱纪行为,“风俗一变”。

712年,唐玄宗正式即位,随后十余年间,节度使制度在边境地区广泛推行,十三道增为十五道。

这些制度成为“开元盛世”的重要保证,也给唐玄宗晚年的政治动荡埋下了隐患。

——摘编自白钢主编《中国政治制度通史》等(1)根据材料,说明唐代景云年间改革的目的。

(2)根据材料并结合所学知识,简析唐代景云年间改革的影响。

【解析】(1)唐代景云年间改革的目的,据材料“吐蕃、突厥、契丹等与唐关系紧张” “已难以应对边境危机”,可得出应对边防危机;据材料”代表朝廷纠举、处理所在道的州、县官员违法乱纪行为”,可得出整顿地方吏治。

(2)唐代景云年间改革的影响,据材料”派出河西节度使,募集军队,驻守河西走廊”,改变“以前采取的临时任命将领率兵出片的办法”,可得出形成新的边防体制;据材料“改变以前朝廷临时遣使分'道'巡察地方的办法,设置十三道按察使,驻地相对固定,大多由所在地行政长官兼任”,可得出促时监察体制完善;据材料“这些制度成为‘开元盛世'的重要保证”,可得出促成“开元盛世”;据材料”也给唐玄宗晚年的政治动荡埋下了隐患”,可得出节度使掌握兵权成为“安史之乱”爆发的一个原因。

【答案】(1)目的:应对边防危机;整顿地方吏治。

(2)影响:形成新的边防体制;监察体制完善;促成“开元盛世”,节度使掌握兵权成为“安史之乱”爆发的一个原因。

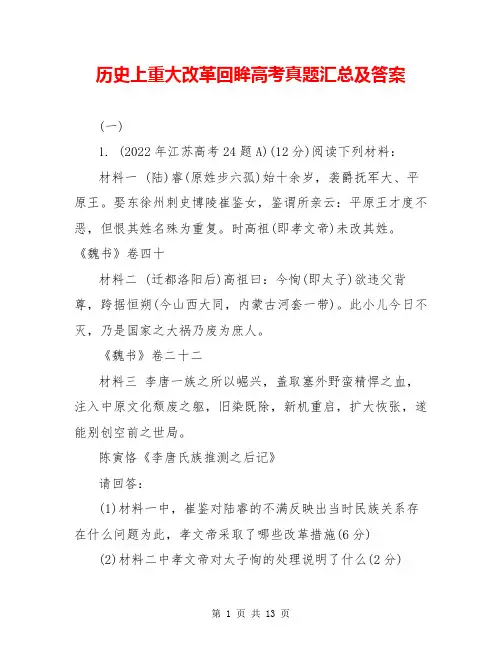

历史上重大改革回眸高考真题汇总及答案

历史上重大改革回眸高考真题汇总及答案(一)1. (2022年江苏高考24题A)(12分)阅读下列材料:材料一 (陆)睿(原姓步六孤)始十余岁,袭爵抚军大、平原王。

娶东徐州刺史博陵崔鉴女,鉴谓所亲云:平原王才度不恶,但恨其姓名殊为重复。

时高祖(即孝文帝)未改其姓。

《魏书》卷四十材料二 (迁都洛阳后)高祖曰:今恂(即太子)欲违父背尊,跨据恒朔(今山西大同,内蒙古河套一带)。

此小儿今日不灭,乃是国家之大祸乃废为庶人。

《魏书》卷二十二材料三李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

陈寅恪《李唐氏族推测之后记》请回答:(1)材料一中,崔鉴对陆睿的不满反映出当时民族关系存在什么问题为此,孝文帝采取了哪些改革措施(6分)(2)材料二中孝文帝对太子恂的处理说明了什么(2分)(3)依据材料三,分析^p 孝文帝改革产生的影响。

(4分)答案:⑴汉族和鲜卑之间存在着民族矛盾。

推行了改汉姓、改语言、改服饰、通婚姻、改制度等方面的汉化措施。

⑵改革面临着阻力;孝文帝推进改革的坚强决心。

⑶促进了民族融合,为唐朝大一统和文化繁荣(为重新走向国家统一)奠定了基础。

考查点:北魏孝文帝改革的历史作用解析:本题主要考查考生对材料信息的阅读理解分析^p 提炼归纳概括能力。

第(1)问体现汉与鲜卑之间存在矛盾;第二问考了孝文帝改革的措施。

第(2)、(3)问主要考察对材料的理解、分析^p 和概括,体会改革的艰难和改革起到的效果。

涉及知识点:北魏孝文帝改革的历史作用2. (2022年高考福建文综41题A)(15分)阅读下列材料,回答问题。

材料一《春秋》之义,内诸夏而外夷狄。

一夫关中土沃物丰帝王之都每以为居,未闻戎狄宜在此土也。

非我族类。

其心必异。

戎狄志态.不与华同戎晋不杂。

并得其所,上含往古既叙之义,下为盛世永久之规。

纵有猾夏之心,风尘之警,别绝远中国,隔阂山河,虽为寇暴,所害不广。

人民版高中历史选修一《历史上重大改革回眸》专题训练(附答案)

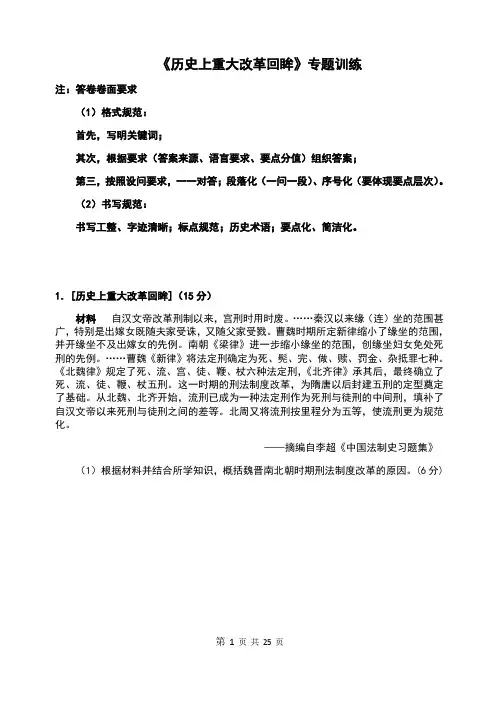

《历史上重大改革回眸》专题训练注:答卷卷面要求(1)格式规范:首先,写明关键词;其次,根据要求(答案来源、语言要求、要点分值)组织答案;第三,按照设问要求,一一对答;段落化(一问一段)、序号化(要体现要点层次)。

(2)书写规范:书写工整、字迹清晰;标点规范;历史术语;要点化、简洁化。

1.[历史上重大改革回眸](15分)材料自汉文帝改革刑制以来,宫刑时用时废。

……秦汉以来缘(连)坐的范围甚广,特别是出嫁女既随夫家受诛,又随父家受戮。

曹魏时期所定新律缩小了缘坐的范围,并开缘坐不及出嫁女的先例。

南朝《梁律》进一步缩小缘坐的范围,创缘坐妇女免处死刑的先例。

……曹魏《新律》将法定刑确定为死、髡、完、做、赎、罚金、杂抵罪七种。

《北魏律》规定了死、流、宫、徒、鞭、杖六种法定刑,《北齐律》承其后,最终确立了死、流、徒、鞭、杖五刑。

这一时期的刑法制度改革,为隋唐以后封建五刑的定型奠定了基础。

从北魏、北齐开始,流刑已成为一种法定刑作为死刑与徒刑的中间刑,填补了自汉文帝以来死刑与徒刑之间的差等。

北周又将流刑按里程分为五等,使流刑更为规范化。

——摘编自李超《中国法制史习题集》(1)根据材料并结合所学知识,概括魏晋南北朝时期刑法制度改革的原因。

(6分)(2)根据材料并结合所学知识,分析魏晋南北朝时期刑法制度改革的特点及影响。

(9分)2.(15分)【历史上重大改革回眸】材料清末书院的改革大体上可分为三个阶段:(一)整顿、改良旧书院:主张裁减旧的诗文词章之学,在保证传统的经史之学的基础上,“兼习算学,凡天文、地舆、农务、兵事,与夫一切有用之学,统归格致之中,分门探索,务臻其奥”。

(二)另建新型书院:如上海格致书院,聘请西方学者教授格致之学(即自然科学技术),后分为矿务、电务、测绘、工程、汽机、制造六学,学生可任取某学,逐次讲习。

(三)将旧书院改造为新式学堂:始于1896年刑部侍郎李端菜在《请推广学校折》中建议:“令每省每县各改其一院,推广功课,变通章程,以为学堂。

历史上重大改革回眸

重点识记三、戊戌变法 1.历史背景 (1)政治:甲午战争后,民族危机空前严重,“救亡图存 代主题。 (2)经济:中国 民族资本主义 初步发展。 (3)阶级:中国资产阶级逐步发展壮大。 (4)思想:维新思想兴起,19世纪90年代进一步发展,维新派提出维 新变法、君主立宪、发展资本主义工商业等主张。 2.维新过程和内容 (1)兴起: 公车上书 ”成为时

(2)政治:俄国农奴主残酷的剥削和压迫激起农奴反抗,阶级矛盾激化。 (3)军事:1856年 克里木 战争的失败,充分暴露了农奴制的弊端。 (4)思想:“ 十二月党人 ”积极宣传资本主义新思想,主张废除农奴制, 实行立宪君主制。 (5)人物:亚历山大二世上台后认识到改革是大势所趋,亲自主持和推动 了改革。

特点

政治

经济 文化

(1)核心是鼓励“耕战” 和实行“法治” (2)实质是建立 地主阶级. 统治 (1)废井田、开阡陌,法律上 (3)是战国时期最彻底、 承认土地私有和买卖 措施最全面、为期最长久 (2)重农抑商,奖励耕织 的改革 (3)颁布标准器, 统一度量衡. (4)影响深远 焚烧诗书,加强思想文化统治

1.背景 (1)幕府统治的危机

①政治上:专制落后的幕藩体制、等级制度导致社会矛盾尖锐。

②经济上:领主土地所有制,农民负担沉重;重农抑商政策阻碍 了资本主义的发展。 ③对外关系上: 闭关锁国 政策、西方列强逐渐入侵。 ④思想上:吉田松阴等人推动了日本由锁国到开国思想的转变。 (2)黑船来袭:1853年美英等西方国家入侵,日本面临沦为殖民 地的危机。 (3)倒幕运动(前提):推翻幕府统治,建立明治政府。

中央设立 矿务铁路总局 、农工商 取消旗人由国家 总局,奖励农工商业的发展;举办商会、 供养的特权,令其 农会等民间团体;改革财政,编制国家 自谋生计 预算决算 普遍设立 中小学堂 ,京师设立大学堂; 改革科举制度,废 设立译书局,翻译外国书籍;准许设立 除八股 报馆、学会;奖励科学著作和 发明 . 精练陆军,改习洋操;添置船舰,扩建 海军 裁汰旧军

2020年高考历史选考题强化专练-历史上重大改革回眸含答案

选考题强化专练-历史上重大改革回眸一、材料解析题(本大题共10小题,共50.0分)1.材料当年,努尔哈赤以“遗甲十三副”起家,创造了一个相当大的汗国。

它实际上是一个部落联盟,分成八个旗,每一个旗自有旗主。

旗主对下有完全的统治权,对上向努尔哈赤效忠。

雍正从即位的时候起,便对八旗制度进行了改革:颁布“上谕”,禁止下五旗(镶白、正蓝、镶蓝、正红、镶红五旗)各旗旗主对担任政府官吏的旗员勒索。

他又把都察院的满洲人御史调派到八旗去,每旗二人,稽查一切。

从此,各旗的内部行政,在实际上被中央直接管理。

下五旗的半独立主权,名存实亡。

各旗彼此之间,也不许发生横的关系。

这一旗的旗员与包衣(相当于农奴集团长官),不许到别一旗旗主那里去当差。

上三旗的旗员包衣,更绝对不许“在诸王门下行走”。

——摘编自黎东方《细说清朝》等根据材料,概括雍正帝旗务改革的内容。

根据材料并结合所学知识,简评雍正帝的旗务改革。

2.材料西魏立国于关陇一隅之地,地理环境、人力、物力和文化等方面的条件,都不能与东魏和南朝萧梁抗衡。

苏绰是西魏改革的谋主,他制定的“六条诏书”成为西魏北周的治国纲领和施政方针。

令诸州郡县长官,“每至岁首,必戒敕部民能操持农器者,皆令就田,垦发以时”,对那些游手怠惰、不勤农事者,则加以惩罚。

认为古今帝王“置臣得贤则治,失贤则乱”,提出“今之选举者,当不限资荫,唯在得人罢黜冗官及扰乱细民之污吏,实行官吏考察制度,对各级官吏“任而试之,考而察之。

起于居家,至于乡党,访其所以,观其所由”。

要求地方官在征收赋役时,应“斟酌贫富,差次先后”,差发徭役应防止“贫弱者或重徭而远戍,富者或轻使而近防”的弊端。

在“六条诏书”的指导下,西魏北周政治呈现出一派新的气象,因而转弱为强,最终灭掉北齐。

——据孔毅《西魏北周改革述评》根据材料概括“六条诏书”对地方官员的要求。

结合材料与所学知识简析西魏改革的影响。

3.材料北洋政府时期,军阀混战,政局动荡,司法是此时社会治理的重要工具。

“历史上重大改革回眸”综合检测试题及答案

“历史上重大改革回眸”综合检测试题及答案(时间:60分钟满分:90分)1.市易法是王安石变法力推的富国之法,其中一些做法值得思考。

阅读下列材料,回答问题。

材料一宋神宗时期,随着大商人势力的发展,他们在本行业实行垄断经营,囤积居奇,操纵物价,欺凌压榨外来商人,盘剥勒索本地行铺稗贩。

……熙宁五年(1072年)三月,朝廷在京师设立市易务。

尔后,全国较大城市亦陆续设置市易务或市易司。

……设立市易务的初衷是使“出入不失其平”“开阖敛散之权不移于富民”以及“因得取余息以给公上”。

——摘编自方宝璋《怎样看宋代市易法》材料二市易务拥有“增”“损”物价的权力,贱买贵卖就披上了合法的外衣。

市易务官大多是从被称为“兼并之家”的大商人中召募的,一旦大权在手,强迫客商低价卖给市易务,再转手高价强卖给行铺户。

……市易务吏人众多,如市易法规定在京市易务设勾当公事官一员,但从设置之初就突破了这一限制。

……法定的市例钱远不够增设的吏人俸给,庞大的行政开支压力促使市易务不择手段地增加收入。

——摘编自魏天安《王安石市易法真相:国家强制剥夺国民财产》(1)根据材料一,指出宋代推行王安石市易法的主要背景和目的。

(6分)(2)根据材料二,概括指出市易法的初衷并没有真正实现的原因。

结合所学知识,简析材料中所列现象带来的影响。

(9分)2.1861年农奴制改革是俄国历史上一个重大的转折点,推动了俄国社会的近代化进程。

阅读下列材料,回答问题。

材料在19世纪中叶,越来越多的俄国人已经发现,农奴制度需要进行彻底的改革。

一些俄国人认为农奴制度野蛮而不文明,尤其是那些访问过西欧的人,从人道主义的角度赞同解放农奴。

军队的新兵都征自农奴,他们在战场上表现糟糕。

当时的俄国处在水深火热之中。

通过1861年农奴制改革,农民能够获得自由,但仍然要同之前一样付钱给原主人。

大部分地方的农民虽然不满意,还是平静地接受了他们的新地位。

一些贵族和具有进取心的农民开始尝试现代化农业,俄国的农业生产率有了可观的提高。

历史上重大改革回眸专题练习题

历史上重大改革回眸练习题(一)1.(15分)阅读材料,回答下列问题。

材料一当梭伦一成为局势的领导者的时候,他就禁止以人身为担保的借贷,一举而永远地解放了人民,他又制订法律,下令取消公私债务,其法案曾以“解负令”闻名,意即人民卸下他们的负担……他仿照以前人民的分等,按财产估价把人民分作四个等级……指定以相应的官职……梭伦规定.国家的官职应先由各部落分别投票预选候选人,然后就从这些候选人中抽签选举……梭伦又创立了一个四百人议会。

——亚里士多德《雅典政制》材料二我们为有这样的政体而感到喜悦。

我们不羡慕邻国的法律,因为我们的政体是其他国家的楷模,而且是雅典的独创。

我们这个政体叫做民主政体。

它不是为少数人,而是为全体人民。

无论能力大小,人人都享有法律所保障的普遍平等,并在成绩卓著时得享功名,担任公职的权利不属于哪个家族,而是贤者方可为之。

家境贫寒不成其为障碍。

无论何人,只要为祖国效力,都可以不受阻碍地从默默无闻到步步荣升。

——伯利克里《论雅典之所以伟大》(1)有人说,梭伦改革兼具革命性和“中庸式”,请依据材料一并结合所学知识进行说明。

梭伦改革对雅典的民主政治有何积极影响?(7分)(2)结合所学知识,指出材料二中伯利克里所言“家境贫寒不成其为障碍”的原因有哪些?从梭伦和伯利克里的成功中你有何启示?(8分)2.(10分)阅读下列材料:材料一第一而且是最重要的是禁止以人身为担保的借贷,第二是任何人都有自愿替被害人要求赔偿的自由,第三是向陪审法庭申诉的权利,这一点据说是群众力量的主要基础,因为人民有了投票权利,就成为政府的主宰了。

——亚里士多德《雅典政制》材料二梭伦揭开了一系列所谓政治革命,……的确,一切所谓政治革命,从头一个起到末一个止,都是为了保护一种财产而实行的,都是通过没收(或者也叫作盗窃)另一种财产而进行的。

——恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》材料三最重要的是,梭伦使城市事务与普通自由民的切身利益联系起来。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

历史上重大改革回眸

古代改革题目训练(内容影响类)

1.材料:“管仲相齐,以“法者天下之至道也,圣君之实用也”为指导思想...把国都划分为六个工商乡和十五个士乡,共二十一个乡。

十五个士乡是齐国的主要兵源。

齐桓公自己管理五个乡,上卿国子和高

子各管五个乡,于是全国形成统一的整体。

规定国都中五家为一轨,每轨设一轨长。

十轨为一里,每里设里有司。

四里为一连,每连设一连长。

十连为一乡,每乡设一乡良人,主管乡的

军令。

战时组成军队,

每户出一人,一轨五人,五人为一....二千人为一旅,由乡良

人带领,闲时务农,战时出征,这种寓兵于农的政策。

根据土地的好坏不同,以征收多少不等的赋税。

这样使赋税负担趋于合理,提高了人民的生产积极性。

又规定国家铸造钱币,发展渔业、盐业,鼓励与境外的贸

易,齐国经济开始繁荣起来。

摘编自卢泰然《管仲治理齐国的道和术》

(1)根据材料,概括指出管仲改革的主要内容。

(6 分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析管仲改革的历史影响。

(9 分)

2.材料:魏文侯当政时(公元前 445 年一前 396 年),李悝为相行变法。

主要内容有:李悝用人只问才能,不问身份,看谁对国家有功劳,就给谁禄位。

..... 李悝主张派官员督责农民加紧生产,增产者赏,减产者罚。

为此必须杂种五......稷(小米)、黍(黍子)、麦、菽(大豆)、麻,充分利用空闲土地,多种蔬

菜瓜果,栽树种桑,扩大副业生产。

李

悝还实行平籴法,目的在于防止粮价太贵太贱,因为“籴甚贵伤民,甚贱伤农”。

他主张采用“取有余以补不足”的手段,“使民适足,价平而至”.一白寿彝主编《中国通史纲要》

(1)根据材料概括李悝变法的主要内容。

(6 分)

(2)根据材料评价李悝变法的作用。

(9 分)

3.材料:霍光的重要历史功绩是废去昌邑王,确定(汉)宣帝继位。

这是保证西汉社会继续发展的一项重要决策。

宣帝地节

二年(公元前 68 年),霍光卒。

宣帝始亲政事,“励精为治”,

号为“中兴”君王。

汉宣帝时期是西汉盛世的继续,实行武帝

末年以来罢兵力农、“思富养民”的政策。

宣帝于本始元年

至神爵四年(公元前 73~前 58 年),曾七次下诏征召人材。

又

先后诏令安置流民、减免田赋、减低盐价和赈济灾民,还一再

派遣使者或丞相、御史的属官,到各地查处执法不公、擅兴徭赋、出入人罪的不法官吏,考查地方官治绩。

被称为“枢机周密,品式备具,上下相赞”。

-摘编自白寿彝《中国通史》(1)根据材料,概括指出汉宣帝“励精为治”的变革举措。

(8 分)

(2)根据材料,分析指出汉宣帝变革举措对社会发展产生的影响。

(7分)

4.材料:汉光武帝首先妥善安置功臣减小改革的阻力,然后命

令后族、

宫戚“不得封侯与政”,重申“阿附藩王之法”收捕诸王宾客;重视人才选拔,沿用察举制,颁布了“四科取士”的诏书。

公元39 年,下令在全国“度田”即丈量土地,引起了一场大规模的地方骚乱。

光武帝用镇压和分化相结合的手段平息了叛乱。

汉明帝令外戚、阴、邓等家互相纠察,穷治楚王刘英;建武6 年裁并了400 多县约占三分之一,吏职减损,十置其一;文书调役、务从简寡,至乃十存一焉。

中央兵减至2500 人,废郡国都尉都试制度;改变王莽时期机构乱置的做法,加强原有秘书机要机构尚书台的事权,削弱了宰相三公(太尉、司徒、司空)权势,君主集权因此而强化。

经过汉光武帝和汉明帝长达几十年的改革,东汉初年的政治、经济大为改观,史称“光武中兴”。

摘自翦伯赞《秦汉史》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括东汉初年改革的内容。

(9 分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析东汉初年改革的作用。

(6分

5.材料:开皇初年,隋文帝力矫北周末年“用法深重”“诛杀无度”的弊政,命高颍、郑译、杨素、裴政等修订刑律。

...废除了前代的枭首、輾裂及鞭刑,还废除了大棒、束杖、车辐、鞅底、压踝、杖桄等讯囚酷法。

民有枉屈,县若不理,可以逐级上诉至

朝廷,凡属死罪,都应上报朝廷,“三奏而后决”,以昭慎重。

开皇三年,隋文帝根据刑部的奏报,认为犯罪人数还很多,乃因

刑律太严。

命苏威、牛弘等再定新律,删去死罪八十一条、流罪一百五十四条、徒杖等罪一千多条,从此“刑网简要,疏而不失”。

一一摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料,概括隋文帝刑律改革的主要内容。

(9 分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析隋文帝刑律改革的意义。

1.(1)行政方面,划分和整顿行政区划及机构;军事方面,层层编伍,寓兵于农;经济方面,实行“相地而衰征”的土地税收政策,统一货币,发展渔盐之利。

(2)影响:1.促使齐国经济繁荣,为齐桓公称霸诸侯奠定坚实基础;2.加速井田制的瓦解,有利于封建土地私有制的发展;

3.其重法的思想为战国法家所继承发展。

2.

(1).根据功劳和能力选拔官员(2 分) ;政府鼓励生产,注意垦荒,扩大副业种植。

(2 分) ;平籴法。

(共 6 分,每点 2 分) (2).有利于人才选拔,加强了国家权力; (2 分)促进了农业生产的发展和小农经济的初步形成; (3 分) 缓和了社会矛盾,稳定了社会秩序;(2 分)使魏国成为战国初期强国。

(2 分)

3.参考答案:

(1)举措:推行和平政策;发展农业生产;继承“休养生息”政策;重用人才;整顿吏治。

(答出四点即可得 8 分)

(2)影响:促进了汉朝经济的持续发展;有利于社会的稳定;缓和了国内民族矛盾;形成“宣帝中兴"局面。

(7 分)

4.参考答案

(1)协调各方利益,打击外戚、藩王等;精兵简政、裁撤机构、冗员;削弱宰相三公的权力,增加尚书台的决策权;重视选拔人才,沿用察举制;丈量土地,增加政府财政收入。

(2)加强了中央集权和君主权力;扩大了统治基础,有利于政权的稳定; 有利于增加政府财政收入,稳定小农制经济和打击地方豪强势力;促进东汉王朝迎来了“中兴”的局面。

(1)修订刑律,废除了一些严酷的刑法;慎判死罪,由中央审定后才能判罪;宽省刑罚,删减死罪、流罪等条文。

(2)有利于缓和社会矛盾和稳定社会秩序;有利于巩固隋初的政治统治;体现了关注生命的人文性,影响了后世的法律制度。