药剂学综述缓控释微丸制剂

缓释、控释药物制剂的研究进展及临床应用

缓释、控释药物制剂的研究进展及临床应用近年来,随着药用高分子材料的广泛应用及给药系统研究的深入,缓释、控释药物制剂日益增多。

该制剂具有的给药次数少、峰谷血药浓度波动小、胃肠道刺激轻、疗效长、安全等特点使其越来越受到临床重视,因此近年来缓释、控释药物制剂的技术研究进展十分迅速,广大药学工作者结合临床研究了多种缓释、控释制剂。

笔者就其近年来的研究进展及其临床应用作一综述。

1 缓释、控释药物制剂的作用特点缓释、控释药物制剂是一种长效制剂,是通过药剂学设计来获得减慢药物释放速率的药理屏障,药物依靠自由扩散、基本骨架的生物降解或溶蚀以及渗透压的作用突破屏障缓慢释药,使药物在体内达到稳态血药浓度的时间控制在8~24h[1]。

1.1 减少给药次数,提高患者的顺从性[2]:使用缓释、控释型口服药或注射药,则每天或几天甚至上月仅需服药1~2次,可防止漏服或忘记服药。

1.2 减少血药浓度的波动,保持平稳而有效的血药浓度:提高了药物的安全性,缓释、控释药物制剂能在吸收位点提供恒定的药物浓度,吸收后血药浓度维持在允许的治疗范围内。

1.3 释放缓慢,减少人体对药物的对抗作用,增强药物的有效性:药物在口服之后缓释出有效成分,吸收也较恒定,使血药浓度保持在一定的水平[3],临床有效药力能维持较长时间。

1.4 降低药物的胃肠道不良反应:普通制剂由于口服后在胃肠道中迅速崩解溶出,可对胃肠产生较大的刺激作用,若制成缓释、控释药物制剂,即可减少药物不良反应。

2 缓释、控释药物制剂技术类型缓释、控释制剂技术有3种释药类型:定速、定位、定时释药[3]。

2.1 定速释放技术:是指制剂以一定速率在体内释放药物,基本符合零级释放动力学规律,口服后在一定时间内能使药物释放和吸收速率与体内代谢速率相关。

定速释放可减少血药浓度波动情况,增加患者服药的顺从性。

可借助于改变片剂的几何形状来控制药物的释放,如迭层扩散骨架片、双凹形带孔包衣片、环形骨架片等。

缓控释微丸制剂的研究进展

缓控释微丸制剂的研究进展缓控释微丸为多单元给药系统,为缓控释研究热点之一。

本文从缓控释微丸的分类、常用辅料、制备工艺等方面对缓控释微丸制剂的研究进展进行综述。

标签:缓控释微丸;常用辅料;制备工艺;缓控释微丸是指普通丸芯通过包衣报上缓控释衣膜或药物与阻滞剂制丸形成的直径在0.5-1.5mm的小丸。

缓控释微丸的优点在于:(1)多单元制剂有较多的独立单元,可减少单单元型制剂包衣缺陷带来的突释风险。

(2)微丸作为多单元剂型的一种,具有粒径较小、圆整度高,不受胃排空影响,体内吸收均匀的优势。

根据治疗需要,可以灵活的采用不同辅料来制备缓释和控释微丸。

(3)多单元剂型可以将不同释药行为的剂型单元重新组合以达到新的释药行为。

在不改变处方的情况下,多单元剂型可以灵活的改变药品的释药特征,在新药的临床研究中,可以随时调整药品剂量。

故缓释微丸是理想的缓控释剂型之一。

本文从缓控释微丸的分类、常用辅料、制备工艺等方面对缓控释微丸制剂的研究进展进行综述。

一、缓控释微丸的分类缓控释微丸主要分为膜控型微丸、骨架型微丸、膜控骨架杂化型微丸。

1膜控型微丸膜控型微丸是由上药丸芯外包上缓释聚合物制成,可通过缓释聚合物的用量与种类、包衣膜中加入水溶性的物质调节膜控型微丸的释药速率。

Siepmann等[1]使用Aquacoat EC 的水分散体制备了不同包衣增重的茶碱缓释微丸,发现在pH1.0与pH7.4的溶出介质中药物的释放均低于10%,当包衣液中加入PV A-PEG 后,药物的释放在包衣增重相同的情况下随着PV A-PEG的比例的增大而加快。

2骨架型微丸骨架型微丸由药物、阻滞剂与致孔剂组成。

通过加入致孔剂与阻滞剂的用量调节骨架型微丸的释药速率。

骨架型微丸释药基质包括骨架的溶蚀与药物的扩散。

Mehta等[2]使用Eudragit S100与Eudragit L100/55为骨架使用挤出-滚圆法制备了白三烯的骨架型微丸,微丸中通过三醋酸三乙酯的Ian个调节药物的释药速率。

缓控释制剂药剂学

研究制剂的流变性质,了解药物释 放过程中的物理变化。

体内评价方法

生物利用度研究

通过比较不同制剂在体内的药物吸收和利用程度,评 估制剂的有效性。

药代动力学研究

测定药物在体内的浓度变化,了解药物在体内的代谢 和排泄过程。

临床试验

通过比较缓控释制剂与常规制剂在治疗相同疾病时的 疗效和安全性,评估缓控释制剂的实际效果。

抗肿瘤药物

总结词

有效降低抗肿瘤药物的毒副作用,提高肿瘤治疗效果。

详细描述

许多抗肿瘤药物具有较大的毒副作用,而缓控释制剂能够使药物在肿瘤组织中缓慢释放,提高药物的 疗效并降低毒副作用。例如,紫杉醇的缓控释制剂能够延长药物的作用时间,提高肿瘤细胞对药物的 摄取量。

精神类药物

总结词

改善精神疾病患者的用药依从性,减少复发率。

05

缓控释制剂的未来展望

新材料与新技术的开发与应用

高分子材料

01

新型高分子材料在缓控释制剂中的应用,如生物降解高分子、

智能型高分子等,以提高制剂的生物相容性和药效。

纳米技术

02

纳米技术在缓控释制剂中的应用,如纳米药物载体、纳米药物

传递系统等,以提高药物的靶向性和生物利用度。

3D打印技术

03

3D打印技术在缓控释制剂中的应用,可实现个性化给药和复杂

国外研究

国外缓控释制剂的研究起步较早,技术较为成熟,已经上市了许多优秀的缓控 释制剂品种。国外的研究重点在于新型缓控释材料的研发、药物释放机制的深 入研究和新型给药系统的开发等方面。

02

缓控释制剂的制备工艺

包衣技术

包衣材料

选择适当的包衣材料,如高分子聚合物,以控制 药物的释放速度。

中药缓控释微丸研究进展

中药缓控释微丸研究进展中药缓控释微丸是一种应用于中药制剂中的新型药物控释技术,具有较好的疗效和安全性。

在过去的几年中,中药缓控释微丸的研究得到了广泛的关注和进展。

本文将从研究背景、制备方法、应用领域和未来发展等方面进行综述。

中药是我国传统医学的重要组成部分,其疗效已在临床实践中得到验证。

然而,中药的疗效受到很多因素的影响,如服用剂量、频次和药物代谢等。

为了提高中药的疗效和控制副作用,研究人员开始关注中药缓控释技术。

中药缓控释微丸是一种将活性成分包裹在微粒中,并通过控制药物释放速率来延长疗效的技术。

中药缓控释微丸的制备方法有较多种。

其中,最常用的方法是凝胶化沉淀法和共沉淀法。

凝胶化沉淀法是将中药活性成分溶解在适当的有机溶剂中,然后用凝胶化剂使其凝胶化,最后形成微球。

共沉淀法是将中药活性成分和载体物质同时溶解在适当的溶剂中,然后通过凝聚方法形成微球。

这两种方法相对简单且成本较低,因此在制备过程中应用较广。

中药缓控释微丸的应用领域十分广泛。

一方面,中药缓控释微丸能够改善中药药物的生物利用度和药物代谢,提高疗效。

例如,目前有研究表明,中药缓控释微丸对治疗慢性疾病如高血压和糖尿病具有良好的效果。

另一方面,中药缓控释微丸还可以减少药物的副作用。

由于中药缓控释微丸能够延长药物的释放时间,从而降低药物的峰值浓度,减轻副作用。

中药缓控释微丸目前的研究进展还有一些问题需要解决。

首先,中药缓控释微丸的制备工艺仍有一定的难度。

在制备过程中,要考虑到活性成分的稳定性和微粒的控释性能。

其次,对于中药缓控释微丸的质量控制还不够完善。

中药缓控释微丸的药效与其颗粒大小、药物包封率和控释率等多方面因素相关,因此需要建立一套完整的质量控制体系。

此外,中药缓控释微丸的应用领域还有待进一步拓展,需开展更多的临床和药理学研究。

综上所述,中药缓控释微丸是一种有潜力的中药制剂技术,其研究进展仍在不断发展中。

中药缓控释微丸的制备方法正在逐步完善,其应用领域也在不断扩大。

缓控释微丸制剂的研究进展

地分布在胃肠道中释放药物 , 有效避免 了局部药物 浓度 过 大 。因此 , 丸是 目前 被认 为 较 理想 的缓 控 微

释剂 型之 一 。 1 缓控释微 丸 的分 类 微 丸 按 释放 速 度分 , 主要 有 速释 微 丸 和缓 释控 微 丸 。速释 微丸是 药 物与一 般辅 料制成 的具有 较快

将 药 物包 裹 于丸 芯表 面 , 多数 微 丸需 要 进 行 薄 膜 大

包衣 , 通过 膜 的厚 度 或 微 丸增 重 的方 法 来 控 制其 溶

出速 率 , 到缓 控 释 目的。 达 2 1 常 用骨 架材 料 . 2 1 1 亲水 性凝 胶 骨 架 材 料 . 亲 水 性 凝 胶 骨 架 材 料 是 指遇 水或 消化 液 骨 架 水 化 膨 胀 , 成 凝 胶 从 则 形

剂 的 研 究 热 点 之 一 , 现 代 药 品 开 在 行 了综 述 , 旨在 为研 究 开 发 口服 缓

s san d c nr l d r la e p e a a u t ie / o t l ee s r p r - oe

d u eiey s se r g d l r y tm.T e r c n d v h e e t — a

制成 普 通 丸 芯 后 包 缓 控 释 衣 膜 而 制 备 的 小 型 丸

剂 ¨ , 直径在 0 5~1 5 m 其 . . m。现 代 化 机 械设 备 的 日益先 进 、 艺 的逐渐 成 熟 及各 种 薄 膜 包衣 辅 料 的 工 发展, 促使 微丸 成为 口服缓 控 释 制 剂研 究 的主 要方 向之 一 , 有广 阔 的应 用 前 景 。缓控 释 微 丸 之所 以 具

受人们 青 睐 , 因为 它有 许 多 其 他 口服 制 剂无 法 比 是 拟 的优 点 : 1 外 形 美 观 , 动 性 好 。填 装 胶 囊 () 流

药剂学——制剂新技术

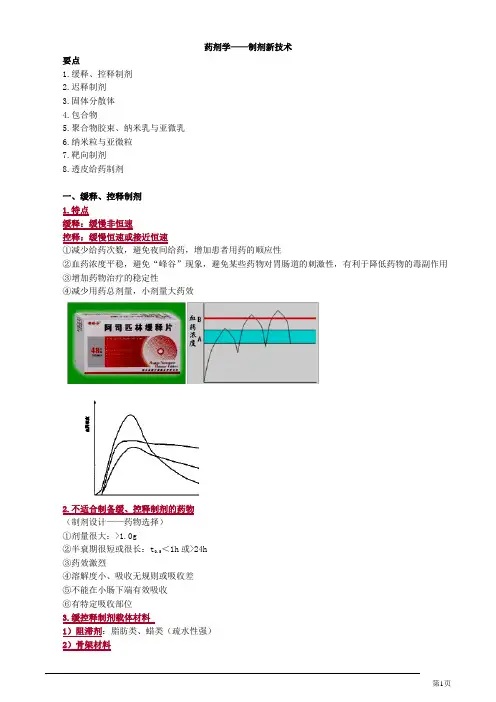

药剂学——制剂新技术要点1.缓释、控释制剂2.迟释制剂3.固体分散体4.包合物5.聚合物胶束、纳米乳与亚微乳6.纳米粒与亚微粒7.靶向制剂8.透皮给药制剂一、缓释、控释制剂1.特点缓释:缓慢非恒速控释:缓慢恒速或接近恒速①减少给药次数,避免夜间给药,增加患者用药的顺应性②血药浓度平稳,避免“峰谷”现象,避免某些药物对胃肠道的刺激性,有利于降低药物的毒副作用③增加药物治疗的稳定性④减少用药总剂量,小剂量大药效2.不适合制备缓、控释制剂的药物(制剂设计——药物选择)①剂量很大:>1.0g②半衰期很短或很长:t0.5<1h或>24h③药效激烈④溶解度小、吸收无规则或吸收差⑤不能在小肠下端有效吸收⑥有特定吸收部位3.缓控释制剂载体材料1)阻滞剂:脂肪类、蜡类(疏水性强)2)骨架材料①亲水凝胶:天然胶(藻琼)、纤维素衍生物(CMC-Na、MC、HPMC、HEC)、非纤维素多糖类(甲壳素、卡波姆)、高分子聚合物(PVP、PVA)——形成凝胶屏障②生物溶蚀:动物脂肪、蜂蜡、巴西棕榈蜡、氢化植物油、硬脂醇、单甘油酯③不溶性:EC、无毒聚氯乙烯、硅橡胶3)包衣材料不溶性:醋酸纤维素(CA)、EC肠溶性:纤维醋法酯(CAP)、羟丙甲纤维素酞酸酯(HPMCP)、醋酸羟丙甲纤维素琥珀酸酯(HPMCAS)、丙烯酸树脂(Eudragit L/R)4)增稠剂延长口服液体制剂疗效——明胶、聚维酮(PVP)、羧甲基纤维素(CMC)、聚乙烯醇(PVA)4.缓控释制剂释药原理溶出:溶解度↓,溶出速度↓扩散:包衣膜微囊骨架植入乳溶蚀与溶出、扩散相结合渗透泵:渗透压为动力,零级释放离子交换作用:药树脂QIAN:溶散是胜利5.缓控释制剂给药时间的设计①吸收部位主要在小肠:12h 1次②小肠、大肠都有吸收:24h 1次③ t1/短,治疗指数小的药物:12h 1次④ t1/长,治疗指数大的药物:24h 1次缓控释制剂的相对生物利用度一般应在普通制剂的80%~120%范围内6.体外释放度试验缓控释制剂、水溶性药物制剂:转篮法难溶性药物制剂:桨法小剂量药物:小杯法小丸剂:转瓶法微丸剂:流室法二、迟释制剂在规定释放介质中不立即释放药物1.口服定时释药系统(择时释药系统)渗透泵定时释药系统、包衣脉冲系统、柱塞型定时释药胶囊2.口服定位释药系统胃定位,小肠定位、结肠定位3.结肠定位释药系统(OCDDS)的优点①提高结肠局部药物浓度,提高药效,有利于治疗结肠局部病变;②避免首过效应;③有利于多肽、蛋白质类大分子药物的吸收,如激素类药物、疫苗、生物技术类药物等;④固体制剂在结肠中的转运时间很长,可达20~30小时。

药剂学课件17第十七章:缓、控释制剂

(二)扩散原理

以扩散为主的缓、控释制剂,药物 首先溶解成溶液后再从制剂中扩散出来 进入体液,其释药受扩散速率控制。

18

药物的释放以扩散为主的结构:

1、水不溶性包衣膜

如EC包制的微囊和小丸,其释放速度符合Fick

第一定律:dM/dt=ADKΔC/L

式中, dM/dt -释放速度, A-面积,D-药物扩散系数, K-药物在膜和囊芯之间的分配系数, ΔC-膜内外浓度差,L- 包衣层厚度。

25

(四)渗透压原理

1、渗透泵型片剂结构:

①片芯:水溶性药物和水溶性聚合物或其他辅料 制成;

②半透膜:用水不溶性的聚合物(如醋酸纤维素 (CA)、EC或EVA等)水可渗进此膜,但药物不能;

③释药孔:壳顶用适当方法(如激光)开一个或多 个细孔。

26

(四)渗透压原理

2、释药原理: 3、优点:药物以零级速率释放,释放速

13

三、不宜制成缓、控释制剂的药物:

6.溶解度极差的药物; 7.首过作用较强的药物; 8.药效剧烈或药物剂量需精密调节

的药物; 9.抗生素类药物。·

14

第二节 缓(控)释制剂的释药原理与处方设计

一、释药原理和方法

缓(控)释制剂主要有骨架型和贮库型两 种。

释药原理主要有溶出、扩散、溶蚀、渗 透压及离子交换。

波谷的现象,有利于降低药物毒副作用; 4.减少用药的总剂量; 5.降低研发的费用,减少医疗总费用;

8

硝苯地平不同制剂比较表

给药次 血药浓度 数(日) 普通片 4~6次 波动大

缓释片 2次 较平稳

用药总量 副 作 用

40~60mg 面红、心悸、 头晕等较重

20mg

轻

控释片 1次

药剂学-缓、控释制剂

≥0.1mg/ml

15

(3)粒度(难溶性物质)

• 溶解度与溶出速度与固体的粒径有直接关系。 粒径与表面积的关系 极微溶解的固体药物常用微粉化(1-10μm)材料。 此外,多晶型、溶剂化药物等因素也会影响溶解度 溶解度:溶剂化物>无水物>水合物

定量释放药物

4

第二节 缓控释给药系统

一、含义与特点 二、设计原则 (一)需考虑的因素 1、理化因素,2 、生物因素, 3、生理因素 (二)设计要求 1、药物选择, 2、生物利用度, 3、峰谷浓度比, 4、剂量 三、辅料

1、骨架型阻滞材料, 2、包衣膜阻滞材料, 3、增稠剂

四、释药机制

(一)溶出,(二)扩散,(三)溶蚀与扩散,(四)渗透压, (五)离子交换

7

优点 1、减少服药次数,提高顺应性。 2、保持平稳的血药浓度,避免峰谷现象。 3、可发挥药物的最佳治疗效果。 4、某些缓、控释制剂可按要求定时、定位释放。

8

缺点 1、剂量调节灵活性差。 2、因疾病而使药物的药动学特性改变时,

不能灵活调节给药方案。 3、制剂成本较高

严,比普通制剂稍好。 控释制剂 严格控制血药浓度和有效持续时间,

属精密给药系统,血药受给药系统控制,而不受 吸收过程控制。

11

(四)控释制剂与缓释制剂的比较

3、主要目标不同

缓释制剂 延缓释放,不包括使难溶药物释放加 快。

控制制剂 控制释放,包括使难溶药物释放加快。

12

(四)控释制剂与缓释制剂的比较

16

(4) 油/水分配系数

药物分配系数高,脂溶性大(与细胞膜亲和力强,滞留 倾向大),但水溶性越小(胃肠液中浓度低)

中药缓控释微丸研究进展

中药缓控释微丸研究进展中药缓控释微丸是一种采用缓控释技术制备的中药微丸,具有缓慢释放药物、提高药效、减少副作用等优点。

近年来,中药缓控释微丸得到广泛研究和应用。

本文将从中药缓控释微丸的制备方法、应用领域和未来发展方向等方面进行详细介绍。

制备方法方面,中药缓控释微丸的制备方法主要包括浸膏法、混合物法和乳浆法等。

其中,浸膏法是将中药配方研磨成细粉,经过浸膏、过滤、浓缩和喷雾干燥等步骤制备而成。

混合物法则是将中药粉末与缓控释剂混合,通过压制成微丸。

乳浆法是将中药粉末与缓控释剂混合后加入胶体溶液,通过冷冻干燥制备微丸。

这些制备方法能够有效地控制中药的释放速率,保持药物在体内的持续作用时间,降低药物的副作用。

应用领域方面,中药缓控释微丸已经在多个领域得到应用。

例如,肿瘤治疗领域中,通过将中药缓控释微丸注射到靶向肿瘤的区域,可以将药物在体内缓慢释放,提高药效,减少毒副作用。

在心血管疾病治疗领域中,中药缓控释微丸可以用于治疗高血压、冠心病等疾病,通过缓慢释放药物,提高疗效,增加治疗的持续时间。

此外,中药缓控释微丸还可用于糖尿病、消化系统疾病等多个疾病的治疗。

未来发展方向方面,中药缓控释微丸还有很大的发展空间。

一方面,可以进一步研究中药缓控释微丸的制备工艺,提高制备效率、稳定性和药效一致性。

另一方面,可以开展更多的临床研究,探索中药缓控释微丸在不同疾病治疗中的应用,为中药的临床应用提供更多的证据支持。

此外,可以结合纳米技术、生物传感技术等新兴技术,进一步提高中药缓控释微丸的药物释放性能和靶向性。

同时,中药缓控释微丸的质量标准也需要进一步制定和完善,以保证其质量和疗效的稳定性。

总之,中药缓控释微丸是一种有着广阔应用前景的新型药物制备技术。

通过合理选择制备方法、充分发挥中药的药效和减少副作用,中药缓控释微丸在肿瘤治疗、心血管疾病治疗等领域具有广泛的应用前景。

未来的研究重点应该放在制备技术的改进、临床研究的推进和新技术的引入等方面,以推动中药缓控释微丸的发展和应用。

2019主管药师 相关专业知识 药剂学—第八节 制剂新技术

药剂学——第八节制剂新技术要点1.缓释、控释制剂2.迟释制剂3.固体分散体4.包合物5.聚合物胶束、纳米乳与亚微乳6.纳米粒与亚微粒7.靶向制剂8.透皮给药制剂一、缓释、控释制剂1.特点缓释:缓慢非恒速控释:缓慢恒速或接近恒速①减少给药次数,避免夜间给药,增加患者用药的顺应性②血药浓度平稳,避免“峰谷”现象,避免某些药物对胃肠道的刺激性,有利于降低药物的毒副作用③增加药物治疗的稳定性④减少用药总剂量,小剂量大药效2.不适合制备缓、控释制剂的药物(制剂设计——药物选择)①剂量很大:>1.0g②半衰期很短或很长:t0.5<1h或>24h③药效激烈④溶解度小、吸收无规则或吸收差⑤不能在小肠下端有效吸收⑥有特定吸收部位3.缓控释制剂载体材料1)阻滞剂:脂肪类、蜡类(疏水性强)2)骨架材料①亲水凝胶:天然胶(藻琼)、纤维素衍生物(CMC-Na、MC、HPMC、HEC)、非纤维素多糖类(甲壳素、卡波姆)、高分子聚合物(PVP、PVA)——形成凝胶屏障②生物溶蚀:动物脂肪、蜂蜡、巴西棕榈蜡、氢化植物油、硬脂醇、单甘油酯③不溶性:EC、无毒聚氯乙烯、硅橡胶3)包衣材料不溶性:醋酸纤维素(CA)、EC肠溶性:纤维醋法酯(CAP)、羟丙甲纤维素酞酸酯(HPMCP)、醋酸羟丙甲纤维素琥珀酸酯(HPMCAS)、丙烯酸树脂(Eudragit L/R)4)增稠剂延长口服液体制剂疗效——明胶、聚维酮(PVP)、羧甲基纤维素(CMC)、聚乙烯醇(PVA)4.缓控释制剂释药原理溶出:溶解度↓,溶出速度↓扩散:包衣膜微囊骨架植入乳溶蚀与溶出、扩散相结合渗透泵:渗透压为动力,零级释放离子交换作用:药树脂QIAN:溶散是胜利5.缓控释制剂给药时间的设计①吸收部位主要在小肠:12h 1次②小肠、大肠都有吸收:24h 1次③ t1/短,治疗指数小的药物:12h 1次④ t1/长,治疗指数大的药物:24h 1次缓控释制剂的相对生物利用度一般应在普通制剂的80%~120%范围内6.体外释放度试验缓控释制剂、水溶性药物制剂:转篮法难溶性药物制剂:桨法小剂量药物:小杯法小丸剂:转瓶法微丸剂:流室法二、迟释制剂在规定释放介质中不立即释放药物1.口服定时释药系统(择时释药系统)渗透泵定时释药系统、包衣脉冲系统、柱塞型定时释药胶囊2.口服定位释药系统胃定位,小肠定位、结肠定位3.结肠定位释药系统(OCDDS)的优点①提高结肠局部药物浓度,提高药效,有利于治疗结肠局部病变;②避免首过效应;③有利于多肽、蛋白质类大分子药物的吸收,如激素类药物、疫苗、生物技术类药物等;④固体制剂在结肠中的转运时间很长,可达20~30小时。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

缓控释微丸制剂摘要:目前市面上涌现出多种缓控释制剂,其中微丸凭借其载药范围宽、流动性好、体积小等优点受到青睐。

本文通过对缓控释制剂中微丸的定义、特点、在缓控释制剂类型中应用的原类型、释药机理及其制备工艺和辅料应用的介绍,让初次接触药剂学中缓控释微丸制剂的人对其有全面的了解和认识,为今后进一步深入研究微丸制剂铺垫坚实的药剂学基础。

引言:近几年药物剂型不断出新,如缓控释制剂、靶向制剂、透皮制剂、脉冲式和自调式给药制剂,其中缓控释制剂最为成熟、临床应用最广泛。

缓控释微丸是缓控释制剂中最受青睐的剂型之一。

药物的作用与其在作用部位的浓度有关,通过使药物定速释放来控制药物在作用部位浓度从而使血药浓度平稳,作用时间长,从而减少药物给药剂量和次数。

因此微丸释药基于药物释放模式,包括以零级或慢一级释药、有一快速释放剂量再以零级或慢一级释药,注意确定释药模式前应先确定药物有效浓度范围,治疗指数小或半衰期短者均制为缓控释制剂。

[1]微丸作为多单元型给药系统的代表,具有传统单剂量型缓释制剂不可比拟的诸多优点,如吸收个体差异小、剂量突释效应低以及释药速率稳定等,现已逐渐成为缓控释制剂研究的热点之一。

[2]历史我国古代就有中药微丸制剂,如“六神丸”、“喉炎丸”、“王氏保赤丸”、“牛黄消炎丸等。

最早的是手工泛丸(中药水泛丸),将微丸装入胶囊内给药最早出现在50年代初。

1949年Smith Kline和French等认识了微丸在缓释制剂方面的潜力,把微丸装入胶囊开发成适合于临床的缓释型胶囊制剂,使得微丸制剂得到了较大发展。

1999年度全球此类产品销售额接近100亿美元,并有持续上升的趋势。

[13]目前,许多缓释、控释胶囊剂如“Theo-24”(茶碱)、“扑尔敏胶囊”“苯巴比妥”等都有微丸制剂,一些普通制剂也在逐步采用微丸制剂技术,如“伤风感冒胶囊”等。

随着制剂设备、工艺及辅料的发展,微丸有了很大发展,生产由手工制造发展到半机械化和全自动化制备。

现状1、定义:微丸剂是指直径小于215mm的丸状口服制剂。

是一种剂量分散型制剂, 通常一个剂量由几十乃至一百多个小丸组成。

[4]其应用方式包括将均一的小丸或不同粒径、不同包衣厚度的小丸混合装入空胶囊制成胶囊剂, 或者压制成片剂。

按处方组成、结构及释药机制的不同, 微丸剂可分为膜控小丸、骨架型小丸及混合型小丸几种类型。

[2]微丸通过改变辅料结合药物溶解、扩散的性质来控制释药速度,其辅料主要有聚丙烯酸树脂及纤维素衍生物类等。

2、优点:2.1 改变微丸组合来改变释药速度2.2 复方制剂配伍克提高药物制剂的稳定2.3 在体内多个小丸广泛均匀地分布可防止局部药物浓度太大造成的刺激性,与胃肠道接触面积大, 生物利用度高2.4 减少药物副作用,延长药物作用时间,吸收率高、吸收模式均一,减少给药频率,提高生物利用度[19]2.5 流动性好,有较高机械强度不易碎,填充胶囊或压片时有利于减小片重差异2.6 载药范围宽,可从1% ~95%以上[5]2.7 体积小,易于吞服,在胃肠道的转运不受食物输送节律的影响,直径小于2 mm 的小丸可通过闭合的幽门,因此吸收一般不受胃排空的影响[5]同时又具有吸收率高、吸收模式均一、服用次数少,可以和流质一起服用,同时还能增加药物的稳定性,提高疗效,降低不良反应,而且生产时便于质量控制和含量测定等优越性[6]2.8体内吸收的个体间差异性小, 准确预测药物释放动力学,吸收动力学重现性好3、用于缓控释制剂的原因:3.1 很少受消化道输送食物节律( 尤其是幽门的启闭) 的影响。

3.2 药物在胃肠道表面分布的面积增大,使生物利用度提高而局部刺激减少或消除。

3.3 缓释微丸使体内药物滞留时间长, 血药浓度波动范围小。

3.4 经阻滞剂包衣, 释药速度易于控制, 易于制成一级、零级或快速释药的制剂。

3.5 由控释微丸制成的骨架片或灌成的胶囊, 可使血药浓度迅速达到治疗浓度, 且维持时间长, 血药浓度曲线平稳, 不良反应发生率低。

3.6 由不同的微丸组成的复方胶囊, 可增强药物的稳定性, 提高疗效, 降低不良反应, 而且生产时便于质量控制和含量测定。

例如: 氯化钾缓释微丸灌成胶囊, 口服后可在胃肠道内很大的表面积上均匀分布, 在数小时内缓缓释药, 可避免胃肠道局部粘膜上氯化钾浓度过大, 因而缓释微丸对胃肠道粘膜的刺激性比肠溶衣片和骨架型缓释片的刺激性小。

包衣片在3 . 5 小时内完全释放出药物, 而缓释微丸可持续释药达7 个小时。

[8]适于制成缓控释的药物有:首过作用强的药物、半衰期很短或很长的药物、抗菌类药物、易成瘾性药物。

[21]4、类型及其释药机理:微丸按释药速度主要分为速释微丸和缓控释微丸。

还可将速释微丸与缓控释微丸结合以获得理想的释药模型。

[9]根据缓控释微丸组成结构及释药机制的不同,又分为骨架型、膜控型和骨架技术与膜控技术相结合型微丸[14](1)速释微丸药物与一般制剂辅料(如微晶纤维素、淀粉、蔗糖等)制成的具有较快释药速度的微丸,一般情况下,30min溶出度不得少于70%,微丸处方中常加入一定量的崩解剂或表面活性剂,以保证微丸的快速崩解和药物溶出。

传统微丸有清气化痰丸,新型微丸有葛根芩连微丸[3](2)骨架型缓释微丸由药物和阻滞剂混合制备而成。

阻滞剂分为亲水性、溶蚀性材料和水不溶性高分子聚合物(如蜡质、脂肪类物质)。

亲水性凝胶骨架微丸与水形成粘稠的凝胶层, 药物通过该凝胶层扩散释放,其释药机制主要是骨架溶蚀和药物扩散;溶蚀型骨架微丸,其释药机制主要是溶蚀-分散-溶出过程;水不溶性高分子聚合物用蜡质、脂肪类或水不溶性高分子聚合物为骨架的微丸,胃肠液渗入骨架孔隙后,药物溶解并通过骨架中错综复杂的极细通道,缓缓向外扩散而释放,在药物的整个释放过程中,骨架几乎没有改变,最终随粪便排出。

[11]还可将两种骨架材料结合获得更好的控释效果[12]此法工艺简单(3)膜控型微丸通常由丸芯和芯外包裹的控释薄膜衣组成,分为药物与辅料直接混合制备含药丸芯后喷包衣液以及在空白丸芯外喷含药包衣液两种,通过包衣可较好的控制药物的释放时间和位置。

其释药机理与薄膜衣成分有关,控释微丸的释药机理是溶蚀一崩解、或溶蚀、或通过完整包衣膜的扩散过程,释药速度主要由包衣材料的性质、衣层厚度、衣层面积等决定。

根据包衣材料不同分为可溶性薄膜衣微丸、不溶性薄膜衣微丸、有微孔的不溶性薄膜衣微丸。

a.可溶性薄膜衣微丸以亲水性聚合物为材料制成的包衣膜。

药物可加在丸芯中, 也可加在薄膜衣内, 或二者兼有。

口服后遇消化液薄膜衣溶胀, 形成凝胶屏障控制药物的溶出, 很少受胃肠道生理因素和消化液出值变化的影响。

较适合于对胃具有刺激性的药物(如阿司匹林)和在胃中不稳定药物(如红霉素等)微丸制剂的制备b.不溶衣型微丸药物微丸被水不溶性材料包裹,释药机制多为溶蚀或溶蚀一崩解过程, 适用于水溶性药物制备。

c.有微孔的不溶性薄膜衣微丸: 由致孔剂和疏水材料组成。

口服遇消化液后, 致孔剂溶出后形成微孔来控制药物溶出。

例如: 由乙基纤维素和甲基纤维素组成的薄膜包衣, 其中的甲基纤维素在消化液中溶出形成微孔以控制药物的释放。

[8](4)膜控与骨架技术相结合制备微丸在骨架微丸基础上进一步包薄膜衣制备而成。

可以从更多的角度来控制药物释放。

衣膜材料是控制药物释放行为的主要因素,而药物自身的理化特性和丸芯骨架材料的性质也会影响药物释放。

[13]5、制备(一) 所用的辅料: 用于制备微丸丸芯的辅料, 与片剂、丸剂的辅料大致相同。

一般由稀释剂、粘合剂组成。

其薄膜包衣材料也与片剂的薄膜包衣材料相同, 一般由成膜材料、增塑剂组成, 有的还需加人一定量的致孔剂、润滑剂和表面活性剂。

(二) 制备方法:a.包衣锅制备微丸法: 将药物与制备丸芯的辅料混合均匀后,加入适量的粘合剂捏合,挤压过筛,制粒,投入包衣锅内滚动成球,干燥经包衣即成所需微丸。

用包衣锅滚制微丸,影响其圆整性的因素主要有:( 1) 主药粉末的性状;( 2) 赋形剂及粘合剂的种类和用量;( 3) 环境的温度与湿度;( 4 ) 物料一次性投入量的多少;( 5) 包衣锅的转速。

丸芯的收率与粘合剂的用量、制粒筛的目数、物料一次投入量有关。

丸芯的硬度则由赋形剂及粘合剂的品种和用量决定。

为了改善丸芯的圆整性, 还可以采用“丸膜”通过滚动凝聚的方法用包衣锅滚制微丸的丸芯。

[8]此法设备简单、价廉,易于推广,但存在干燥效率低、能源浪费大、操作周期长、有机溶剂污染及产品质量可控性差等缺点。

[14]b.球形化制丸法: 将药物溶液或混悬液、热熔物喷雾成小雾滴,通过蒸发或冷却作用,形成球形微丸的过程。

分为喷雾冻凝法和喷雾干燥法。

[6]c.离心造粒机制备微丸:在密闭的系统内完成混合、起模、成丸、干燥和包衣全过程,[15]离心造粒机制备微丸是在旋转的转子上,输人一定量的母粒( 即丸模) , 鼓风, 由于离心力和摩擦力的作用, 在定子和转子的曲面上, 形成涡流回转运动的粒子流。

然后, 向其表面喷射雾化的粘合剂溶液并同时撒物料, 颗粒于是越滚越大, 越滚越圆,即成微丸的丸芯,包衣后即为微丸。

[8]喷粘合剂流量和供粉速率可计算机控制。

造出微丸的圆整性好, 粒径比较集中。

[15]中药麝香保心微丸在优化条件下采用离心造粒法可制得表面较为光滑、圆整度较高的麝香保心微丸,微丸的收率达9O.4 %。

[16]d.在液体介质中制备微丸:该法是将药物与辅料制成的颗粒置于液体介质中高速搅拌而形成小丸的制备方法。

该法成球性好,粒度分布比较集中,分为液中干燥法、球型结晶法、水中分散法。

e.挤出滚圆技术: 应用挤出滚圆法制备中药复方杞芪微丸,微丸圆整度好、大小均匀、成品收率高,操作简便易行,制得的微丸质量好。

[17]将药物和辅料混合均匀后,加入黏和剂制软材,再放到挤出机中、滚圆机中,最后干燥获得。

该法操作简单、制粒效率高且经济环保[18]另外,以微晶纤维素(MCC)作为成球辅料被认为是一种成球促进剂与其他辅料相比MCC微丸有更高的强度和硬度且不会出现塌崩现象.6、微丸在生活中的应用微丸可压成片剂、制成颗粒剂或填充胶囊服用。

这对微丸的粒径大小,圆整性、机械强度以及内在稳定性均有较高要求[22]。

片剂:微丸压制成片剂的优越性在于压制后体积比胶囊小,有利于患者吞服,可掰开服用随时调整剂量而不影响其缓释作用,生产成本低效率高,适用于大规模生产[20]但由于压缩工艺较为复杂,故目前只有仅有阿斯利康公司的“倍他乐克”(酒石酸美托洛尔缓释片)和“洛赛克”(奥美拉唑肠溶片)两个品种采用该技术。

[8]颗粒剂:由于胶囊的容积有限(一般为0.13~1.02 mL),大剂量药物可直接制成袋装颗粒剂。

目前国内已上市产品中仅有法国爱的发公司的“艾迪莎”(美沙拉嗪缓释颗粒剂)采取该包装形式。