数据通信与网络chapter02 共43页PPT资料

计算机网络基础PPT电子课件-第2章数据通信基础

分组交换

分组交换是一种基于数据包的 通信交换方式。

在分组交换中,发送端将数据 分割成一定现动 态带宽分配,提高通信链路的 利用率。

分组交换的缺点是可能会出现 数据包丢失或乱序到达的情况 ,需要采用一定的差错控制机 制来保证数据传输的可靠性。

基带传输

在信道上直接传送数字信号的电脉冲 ,是一种最简单的传输方式。

频带传输

利用调制解调技术,将数字信号转换 为模拟信号,在模拟信道上进行传输 。

03 数据交换技术

电路交换

01

02

03

04

电路交换是一种传统的通信交 换方式,通过建立通信链路来

实现数据传输。

在电路交换中,通信链路在通 信过程中始终保持连接状态, 适用于实时、连续的数据传输

话机等。

数据通信的技术指标

传输速率

单位时间内传输的数据量,单 位是比特/秒(bps)。

带宽

数据通信系统能够传输的最高 频率与最低频率之差,单位是 赫兹(Hz)。

误码率

传输过程中发生错误的比特数 占总传输比特数的比例。

信噪比

信号功率与噪声功率之比,用 于衡量信号质量。

02 数据传输方式

串行传输和并行传

数据通信网

由传输设备、交换设备和 终端设备组成,实现数据 信息的传输、交换和终端 处理。

数据通信系统的组成

发送设备

将各种数字信号转换成 适合传输的信号,如调

制器。

传输信道

传输数据的通道,如光 纤、同轴电缆、无线信

道等。

接收设备

将接收到的信号转换成 原始的数字信号,如解

调器。

终端设备

数据通信与计算机网络基础PPT课件

1 数据通信系统概述

二、数据通信系统的性能指标 1. 误码率

误码率是指二进制数据被错误传输的概率。这 是衡量一个数据通信系统传输可靠性的指标。 2. 数据传输速率

单位:比特/秒或位/秒,记为bit/s。 3. 协议效率

衡量一个数据通信系统传输有效性的指标。

2 数据编码技术

一、数字数据的模拟信号编码

1. 幅移键控法ASK 2. 频移键控法FSK 3. 相移键控法PSK

2 数据编码技术

二、数字数据的数字信号编码 1. 单极性不归零码 2. 双极性不归零码 3. 单极性归零码 4. 双极性归零码

2 数据编码技术

三、数字同步方式 1. 位同步

(1)外同步法 (2)自同步法

2 数据编码技术

三、数字同步方式

数据通信的基本概念

• 定义:信息从一处传输到另一处。 • 组成:发送装置、接收装置、信道、信息。 • 概念: 1.数据信息----编码、格式、字长 传输速率----bps 3.传输方式----单工、半双工、全双工

数据信息定义

• 具有一定编码、格式和字长的数字信息被称为数据信息

数据通信的基本概念

T2

L3 数 据

H2

0101000111010101011001010011101

传输媒介

OSI模型中的各层

•1.物理层:

✓协调在物理媒体中传送比特流所需的各种功能,涉及接 口和传输媒体的机械和电气规约。 ✓物理层的功能包括:接口和媒体的物理特性;比特的表 示;数据率,即传输速率(即每秒发送的位数);比特的 同步;线路配置;物理拓扑以及传输模式。

三、执行器与驱动器 • 台达变频器 • RS-485接口 • Modbus协议 • 可安装PROFIBUS、 DeviceNet、LonWorks、 CANopen通信扩展卡

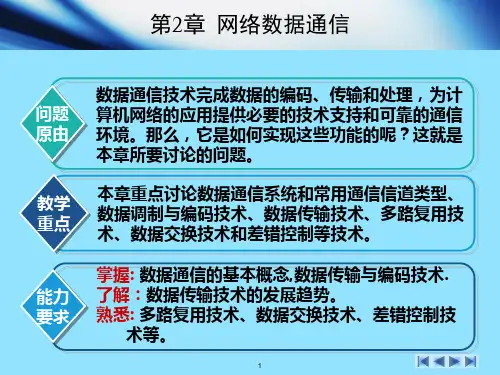

第2章 网络数据通信.ppt

信源

调制器

信道

解调器

噪音源 图 2-4 模拟通信系统结构

7

信宿

2.1.2 数据通信系统

(2) 数字通信系统:计算机通信、数字电话以及数字电视等 信号都属于数字信号,由数字信号构成的通信系统属于数字通 信系统。数字通信系统通常由信源、编码器、信道、解码器、信 宿以及噪音源组成,其基本结构模型如图2-5所示。

单向传输与双向传输 电路交换

信

网络数据

码分多路得用

交换

报文交换 分组交换

差错的产生于类型

帧中继交换

网络数据传 输差错控制

差错检测方法

差错控制方法

3

ATM交换

§2.1 数据通信的基本概念

2.1.1 信息、数据与信号

1、信息 信息泛指那些通过各种方式传播的、可被感受的声音、文

字、图像、符号等所表征的某一特定事物的消息、情报或知识。 2、数据 数据是对客观事物的符号表示,在计算机科学中是指所有

12春第4讲 基础3 数据通信与网络PPT课件

在数据通信系统中,信源和信宿是各种 类型的计算机终端,简称 DTE

X

7

1.4 数据通信与网络

第 页

1.4.2 数据通信系统的组成

3 数据链路 数据终接设备 DCE 和传输信道

DCE (Data Circuit-terminal Equipment)

X

8

1.4 数据通信与网络

第 页

1.4.3 数据通信的信息交换方式

1

1.4 数据通信与网络

第 页

1.4.1 数据通信的特点

1 什么是数据通信

用二进制代码表示的多媒体信息统称 为数据,数据通信是计算机和通信相结合 的一种通信方式,以计算机系统为主体的 网络通信系统称为数据通信系统。

X

2

整体 概述

第 页

一 请在这里输入您的主要叙述内容

二

请在这里输入您的主要 叙述内容

X

10

电路交换(以传统电话网为例)

第

页

要将 5 部电话机两两相连, 则需要 10 对电线。

X

11

电路交换(以传统电话网为例)

第

页

交换机

当电话机的数量很大时, 就必须使用电话交换机进行连接。

X

12

电路交换的特点

第

页

1. 通话前先拨号建立连接。

• 可能只要经过一个交换机(如 A 到 B)

• 可能要经过多个交换机(如 C 到 D)

网络何种控制信息,完成 何种动作,以及作出何种响应。

(2)语法:指数据与控制信息的结构或格式。

(3)时序:指事件的执行顺序。

三 请在这里输入您的主要叙述内容

X

3

1.4 数据通信与网络

第 页

计算机网络技术与应用课件第2章网络数据通信基础概述ppt

2.2.4 常见的多路复用技术

多路复用是指两个或多个终端设备发送数据时,通 过多路复用器共享公共信道的一种机制。

2.2.4 常见的多路复用技术

1、频分多路复用(Frequency-division multiplexing,FDM),

➢ 当传输介质的可用带宽超过要传输信号所需的总带宽时, 可采用频分多路复用技术。采用频分多路复用技术时, 输入到多路复用器的信号既可以是数字信号,也可以是 模拟信号。

(a)正弦载波

(b)数字信号

2.2 数据通信相关技术

2.2.1 数据通信方式 2.2.2 数据传输技术 2.2.3 数据交换技术 2.2.4 常见的多路复用技术

2.2.1 数据通信方式

1、单工、全双工和半双工

2、串行通信与并行通信

2.2.2 数据传输技术

1、基带传输、宽带传输与频带传输

3)信道抗干扰能力的问题。采用何种编码技术来降低 信道的误码率。

采用数据编码技术的本质:就是对原有数字编码的加工并加 入同步信息,使之传输更快,更不容易出错。

2.1.2 数据编码技术

3、常用数字编码技术

1)不归零编码(Non-Return to Zero Coding,NRZ) 2)曼彻斯特编码(Manchester Coding) 3)差分曼彻斯特编码(Differential Manchester Coding) 4)DNRZ编码(Differential NRZ) 5)4B/5B编码与8B/10B编码

2.1.2 数据编码技术

2、二进制编码为什么还要采用“编码技术”?

➢ 数字编码技术需要解决的问题:

1)在数据通信中,发送端发送数据与接收端接收数据 二者同步控制的问题。为了实现两端数据传输的同步 控制,需要在传输的二进制数字数据中携带同步控制 信息。

计算机网络基础第2章 数据通信技术的基础知识.ppt

停止位 数据位

起始位

数据传输方向

00 1 10 110

计算机

1 10110101 0 1 00110110 0 1 00010111 0 计算机

2019年

26

同步传输方式

同步传输方式的信息格式是一组字符或一个二进制位组成的数据块 (帧)。对这些数据,不需要附加起始位和停止位,而是在发送一 组字符或数据块之前先发送一个同步字符SYN(以01101000表示) 或一个同步字节(01111110),用于接收方进行同步检测,从而使 收发双方进入同步状态。在同步字符或字节之后,可以连续发送任 意多个字符或数据块,发送数据完毕后,再使用同步字符或字节来 标识整个发送过程的结束。

2019年

主机

计算机/终端 18

信道的通信方式——单工通信

单工方式指通信信道是单向信道,数据信号仅沿一 个方向传输,发送方只能发送不能接收,接收方只 能接收而不能发送,任何时候都不能改变信号传送 方向。

无线电广播和电视都属于单工通信。

主机

发送端

数据的单方向性

接收端

显示器

2019年

19

信道的通信方式 ——半双工通信

第2章 数据通信技术的基础知识

数 数据通信基本概 数据通信系统基本结构

据念 通 信

信息、数据、信号 数据通信的主要技术指标

技 数据传输方式 串行通信、并行通信

术

单工通信、半双工通信、全双工通信

的

基

基带传输、频带传输、宽带传输

本 数据的同步技术 异步传输、同步传输

内 数据编码技术 容

数字数据信号 模拟传输 幅移键控ASK、频移键控FSK、 相移键控PSK

数据通信与网络技术精品PPT课件

22

PAP和CHAP原理

1. PPP提供了两种可选的身份认证方法:口令验证协议(Password Authentication Protocol,PAP)和质询握手协议(Challenge Handshake Authentication Protocol,CHAP)。

2. 信道服务单元(CSU)/数据服务单元(DSU)类似数据终端设 备到数据通信设备的复用器,可以提供以下几方面的功能:信 号再生,线路调节,误码纠正,信号管理,同步和电路测试等。

12

常用的广域网设备

1. ISDN终端适配器是用来连接ISDN基本速率接口(BRI)到其它 接口,如EIA/TIA-232的设备。从本质上说,ISDN终端适配器 就相当于一台ISDN调制解调器。

2. 下面我们将简单介绍几种常用的PPP、ISDN、ATM、帧中继、 SDH和PPPOE等广域网技术和协议。

15

16

17

18

PPP协议的特点

1. 能够控制数据链路的建立。 2. 能够对IP地址进行分配和使用。 3. 允许同时采用多种网络层协议。 4. 能够配置和测试数据链路。 5. 能够进行错误检测。 6. 有协商选项,能够对网络层的地址和数据压缩等进行协商。

23

PAP和CHAP原理

24

ISDN概述

1. ISDN(Integrated Service Digital Network)是一种由交换机 和数字信道构成,可提供语音、数据、图像等综合业务信息传 输的数字通信网络。

2. 它可以使用户通过一条通信线路获得各种电信服务。ISDN有三 个基本特征: 1) 端到端的数字连接。 2) 综合的业务。 3) 标准的入网接口(两种速率标准—基本速率和基群速率)。

《数据通信与计算机网络》课件-02

数据通信与计算机网络XI’AN JIAOTONG UNIVERSITY数据通信与计算机网络 第2章 物理层第2章 物理层主要内容与基本要求XI’AN JIAOTONG UNIVERSITY¾ 主要内容¾ 物理层的主要功能与接口特性; ¾ 数据通信的基本知识,各类传输媒体及其特点; ¾ 模拟传输与数字传输,物理层标准举例RS-232。

¾ 基本要求¾ 理解并掌握物理层的基本概念、主要功能和基本特性; ¾ 理解信道的基本概念,物理信道的最高和极限传输速率; ¾ 了解各类传输媒体的基本特性; ¾ 理解模拟传输与数字传输的基本概念; ¾ 了解物理层标准RS-232。

2009-12-14《数据通信与计算机网络》--物理层2本章目录2.1 物理层的基本概念 2.2 数据通信的基础知识 2.3 物理层下面的传输媒体 2.4 模拟传输与数字传输 2.5 信道复用技术 2.6 同步光纤网和同步数字系列 2.7 物理层标准举例2009-12-14《数据通信与计算机网络》--物理层XI’AN JIAOTONG UNIVERSITY32.1 物理层的基本概念XI’AN JIAOTONG UNIVERSITY任务:透明地传输比特流。

物理层考虑的是如何在连接各种计算机的传输媒体上传输比特流, 而不是指连接计算机的具体的物理设备或具体的传输媒体。

物理层要屏蔽各种物理设备、传输媒体和各种通信方式间的差异。

物理层需要确定与传输媒体接口的一些特性: (1)机械特性:连接器的形状与尺寸、引线数目与排列等。

(2)电气特性:各条引线上的电压范围。

(3)功能特性:各线的功能及其上电平的含义。

(4)规程特性:不同功能的各种可能事件的出现顺序。

物理层的传输方式一般都是串行传输。

2009-12-14《数据通信与计算机网络》--物理层42.2 数据通信的基础知识XI’AN JIAOTONG UNIVERSITY2.2.1 数据通信系统的模型数据通信系统数字比特流 模拟信号模拟信号 数字比特流正文 PC 机调制解调器公用电话网调制解调器正文 PC 机源系统传输系统目的系统源点发送器输入输入信息数据发送 的信号传输 系统接收器终点接收输出输出的信号数据信息2009-12-14《数据通信与计算机网络》--物理层5西安交通大学电信学院张建国2.2 数据通信的基础知识XI’AN JIAOTONG UNIVERSITY一个数据通信系统可以分为源系统、传输系统和目的系统三大部 分。

数据通信与网络02基本概念1PPT课件

第二章 基本概念

General concept

2.1 Line configuration(线路配置) 2.2 Topology(拓扑结构) 2.3 Transmission mode(传输模式) 2.4 Categories of networks(网络类型) 2.5 Internetworks(网际互联)

2.2 Topology

Topology refer to the way a network is laid out, either physically or logically.

※Two or more devices connect to a link; two or more links form a topology.

2.2.1 Mesh

Advantages:

The use of dedicated links guarantees that each connection can carry its data load, thus eliminating the traffic problems that can occur when links must be shared by multiple devices

Link

1.The entire capacity of channel is reserved for transmission between those two device.

2.The line configuration use wire, cable, microwave or satellite link to connect the two ends.

数据通信与网络技术PPT课件(共10章)第2章 数据通信基础

22

2.2.3 信号传输方式

1、基带传输 2、频带传输 3、宽带传输

23

2.2.4 数据编码技术

• 信道分为模拟信道和数字信道,而依赖于信道 传输的数据也分为模拟数据与数字数据。

数字数据

数字编码

数字信号

(NRZ、曼彻斯特等) (数字信道)

模拟数据

脉冲编码调制 PCM

20

(2)同步传输方式

• 在同步传送时,由于发送方和接收方数据块作 为一个单位传送,且附加位又非常少。

• 使用场合:高速传输数据的系统,比如计算机 之间的数据通信。

同步字节

数据帧

同步字节

01111110 1011010101101100...1111010110110100 01111110

计算机

信源 译码器

信宿

噪声源

6

2.1.3.数据通信的主要技术指标

(1)数据传输速率

• 数据通信速率:指数据在信道中传输的速度。 分为两种:数据传输速率和信号传输速率。 –信号传输速率RB: 又称波特率,单位时间内传 送的信号个数,单位为波特/秒(Baud/s),; – 数据传输速率Rb:又称为比特率,单位时间内传 送的二进制位个数,单位为比特/秒(bit/s);

Multiplexing)

40

(1)频分多路复用FDM(模拟)

• FDM是把信道的可用频带分成多个互不交叠的 频段(带) ,每个信号占其中一个频段。接收 时用适当的滤波器分离出不同信号,分别进行 解调接收。

调制

f1

调制

f2

调制

f3

多路复用器

+

f1 f2 f3

发送带宽

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

Figure 2.3 The interaction between layers in the OSI model

2.7

Figure 2.4 An exchange using the OSI model

2.8

2-3 LAYERS IN THE OSI MODEL

In this section we briefly describe the functions of each layer in the OSI model.

2.10

Note

The physical layer is responsible for movements of individual bits from one hop (node) to the next.

2.11

Figure 2.6 Data link layer

2.12

Note

The data link layer is responsible for moving frames from one hop (node) to the next.

Topics discussed in this section:

Layered Architecture Peer-to-Peer Processes Encapsulation

2.4

Note

ISO is the organization. OSI is the model.

2.5

Figure 2.2 Seven layers of the OSI model

2.25

Note

The application layer is responsible for providing services to the user.

2.26

Figure 2.15 Summary of layers

2.27

2-4 TCP/IP PROTOCOL SUITE

The layers in the TCP/IP protocol suite do not exactly match those in the OSI model. The original TCP/IP protocol suite was defined as having four layers: host-tonetwork, internet, transport, and application. However, when TCP/IP is compared to OSI, we can say that the TCP/IP protocol suite is made of five layers: physical, data link, network, transport, and application.

Chapter 2 Network Models

2.1

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

2-1 LAYERED TASKS

We use the concept of layers in our daily life. As an example, let us consider two friends who communicate through postal mail. The process of sending a letter to a friend would be complex if there were no services available from the post office.

Topics discussed in this section:

Sender, Receiver, and Carrier Hierarchy

2.2

Figure 2.1 Tasks involved in sending a letter

2.3

2-2 THE OSI MODEL

Established in 1947, the International Standards Organization (ISO) is a multinational body dedicated to worldwide agreement on international standards. An ISO standard that covers all aspects of network communications is the Open Systems Interconnection (OSI) model. It was first introduced in the late 1970s.

2.22

Figure 2.13 Presentation layer

2.23

Note

The presentation layer is responsible for translation, compression, and encryption.

2.24

Figure 2.14 Application layer

2.13

Figure 2.7 Hop-to-hop delivery

2.14

Figure 2.8 Network layer

2.15

Note

The network layer is responsible for the delivery of individual packets from

the source host to the destination host.

2.19

Figure 2.11 Reliable process-to-process delivery of a message

2.20

Figure 2.12 Session layer

2.21

Note

The session layer is responsible for dialog control and synchronization.

2.16

Figure 2.9 Source-to-destination delivery

2.17

Figure 2.10 Transport layer

2.18

Note

The transport layer is responsible for the delivery of a message from one process to another.

Topics discussed in this section:

Physical Layer Data Link Layer Network Layer Transport Layer Session Layer Presentation Layer Application Layer

2.9

Figure 2.5 Physical layer