《建筑力学》课程教案1

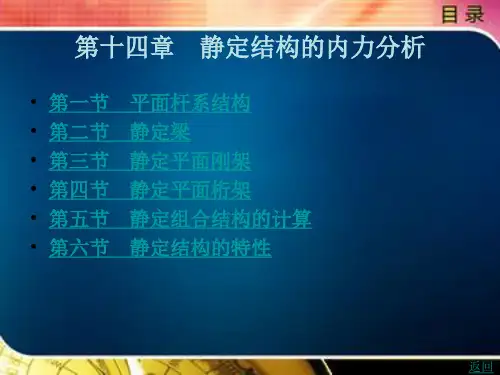

《建筑力学》电子教案(1) 第十四章 静定结构的内力分析

上一页 下一页 返回

第二节 静定梁

• 当控制截面间无荷载作用时,用直线连接两控制截面的弯矩值,即为 该段的弯矩图;当控制截面间有荷载作用时,先用虚线连接两控制截 面的弯矩值,然后以此虚直线为基线,再叠加把此段梁看作简支梁在 控制截面间荷载作用下的弯矩图,从而作出最后的弯矩图。

• 应用叠加法作弯矩图一定要注意这里所述弯矩图的叠加是指竖坐标的 代数相加。

• 依据多跨静定梁的受力特点,内力计算的步骤如下:

• (1)先分析确定多跨静定梁的基本部分和附属部分,画出层次图。

• (2)依据层次图,从最上一层的附属部分开始,依次计算各单跨静 定梁的约束反力。

• (3)绘制内力图,先分别绘制每段单跨梁的内力图,然后将每段单 跨梁的内力图连在一起,从而得到总的内力图。

第十四章 静定结构的内力分析

• 第一节 • 第二节 • 第三节 • 第四节 • 第五节 • 第六节

平面杆系结构 静定梁 静定平面刚架 静定平面桁架 静定组合结构的计算 静定结构的特性

返回

第一节 平面杆系结构

• 杆系结构是由若干杆件所组成的结构,在土木工程、机械、船舶、水 利等工程中应用很广。若组成结构的各杆的轴线和作用在结构上的荷 载都在同一平面上,则所对应的结构就是平面杆系结构。若组成结构 的各杆轴线和作用在结构上的荷载不在同一平面上,则对应的结构就 是空间杆系结构。

《建筑力学》课程教案

《建筑力学》课程教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)理解建筑力学的基本概念、原理和方法;(2)掌握静力平衡、材料力学性能、弹性与塑性变形、应力与应变等基本内容;(3)能够运用建筑力学知识分析解决实际工程问题。

2. 过程与方法:(1)通过案例分析、问题讨论等方式,培养学生的动手能力和解决实际问题的能力;(2)通过小组合作、讨论交流等途径,提高学生的团队协作能力和沟通能力;(3)利用信息技术手段,如计算机软件、网络资源等,拓宽学生的知识视野。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对建筑力学的兴趣和热情,认识学习建筑力学的重要性;(2)培养学生勇于探索、积极思考的科学精神;(3)培养学生关注社会、关爱环境的责任意识。

二、教学内容1. 建筑力学概述(1)建筑力学的定义、任务和分支;(2)物体受力的基本概念;(3)力学的基本定律。

2. 静力平衡(1)力的合成与分解;(2)平衡条件的应用;(3)物体在力作用下的稳定问题。

3. 材料力学性能(1)材料的基本力学性能;(2)拉伸、压缩、弯曲、剪切等基本受力状态下的应力与应变;(3)材料的强度与刚度设计。

4. 弹性与塑性变形(1)弹性变形与塑性变形的概念;(2)弹性模量与塑性模量的计算;(3)弹性与塑性变形在工程中的应用。

5. 应力与应变(1)应力与应变的定义及计算方法;(2)应力集中与应力分布;(3)应变硬化与应变软化现象。

三、教学方法1. 案例分析法:通过实际工程案例,使学生更好地理解建筑力学的原理和方法;2. 问题讨论法:引导学生主动思考、探讨问题,培养学生的解决问题能力;3. 小组合作法:鼓励学生分工合作,提高团队协作能力和沟通能力;4. 信息技术辅助教学:利用计算机软件、网络资源等,丰富教学手段,提高教学质量。

四、教学评价1. 平时成绩评价:包括课堂表现、作业完成情况、小组合作表现等;2. 考试成绩评价:包括理论知识考试和实际问题分析考试两部分;3. 综合实践评价:考察学生在实际工程中的运用能力和创新能力。

《建筑力学》教案

《建筑力学》教案一、教学目标1. 让学生了解和掌握建筑力学的基本概念、基本原理和基本方法。

2. 培养学生运用建筑力学知识分析和解决实际问题的能力。

3. 使学生熟悉建筑力学在建筑设计和施工中的应用。

二、教学内容1. 建筑力学的基本概念:力的概念、作用点和力臂、力的分解和合成、力的矩、力的平行四边形法则等。

2. 建筑力学的基本原理:平衡条件、静力平衡、动力平衡、简化原理、超静定结构等。

3. 建筑力学的计算方法:截面力、截面矩、剪力、弯矩、剪力墙、梁、柱、板的受力分析等。

4. 建筑力学在建筑设计和施工中的应用实例。

三、教学方法1. 采用课堂讲授、案例分析、互动讨论相结合的方式进行教学。

2. 利用多媒体课件、模型等教学辅助工具,增强学生对建筑力学概念和原理的理解。

3. 布置适量练习题,巩固所学知识,提高学生分析和解决问题的能力。

四、教学安排1. 课时:总共40课时,每课时45分钟。

2. 教学进度安排:第1-8课时:基本概念和基本原理第9-16课时:基本计算方法第17-24课时:应用实例分析五、教学评价1. 平时成绩:课堂表现、作业完成情况、练习题的正确率等,占总评的40%。

2. 期中考试:测试建筑力学的基本概念、基本原理和基本计算方法,占总评的30%。

3. 课程设计:分析一个建筑项目的力学问题,并提出解决方案,占总评的30%。

六、教学资源1. 教材:《建筑力学》,作者:X2. 课件:利用PowerPoint制作的课件,包括文字、图片、动画和视频等。

3. 模型:建筑力学相关模型,如梁、柱、板等。

4. 练习题库:包括选择题、填空题、计算题和案例分析题等。

七、教学过程1. 导入:通过一个实际建筑项目,引入建筑力学的基本概念和作用。

2. 课堂讲授:讲解建筑力学的基本概念、基本原理和基本方法。

3. 案例分析:分析实际建筑项目中的力学问题,引导学生运用所学知识解决问题。

4. 互动讨论:分组讨论,学生提出问题,教师解答,增强学生的理解和记忆。

《建筑力学》课程教案

《建筑力学》课程教案一、课程简介1. 课程背景《建筑力学》是土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理等相关专业的一门重要专业基础课程。

通过本课程的学习,使学生掌握建筑力学的基本概念、基本理论和基本方法,培养学生运用力学知识分析和解决工程实际问题的能力。

2. 课程目标(1)掌握建筑力学的基本概念、基本理论和基本方法;(2)能够运用力学知识分析和解决工程实际问题;(3)培养学生的空间想象能力、抽象思维能力和创新能力。

二、教学内容1. 绪论介绍建筑力学的定义、研究对象、研究方法及其在工程中的应用。

2. 力学基础(1)力学的基本概念:力、变形、应力、应变、弹性模量、泊松比等;(2)静力学基本定律:牛顿三定律、受力分析、平衡条件等;(3)流动力学基本定律:流体静力学、流体动力学等。

3. 材料力学(1)拉伸与压缩:应力、应变、弹性模量、泊松比、屈服强度、极限强度等;(2)弯曲:弯曲应力、弯曲应变、抗弯强度、挠度、剪力、弯矩等;(3)扭转:扭转应力、扭转应变、抗扭强度等。

4. 结构力学(1)梁式结构:梁的弯曲、剪力、弯矩、挠度等;(2)拱式结构:拱的受力分析、压力分布、拱的稳定性等;(3)刚架结构:刚架的受力分析、内力、位移、稳定性等。

5. 弹性力学(1)弹性力学的基本方程:平衡方程、本构关系;(2)平面应力问题:应力、应变、应力分量、应变分量等;(3)空间应力问题:应力、应变、应力分量、应变分量等。

三、教学方法与手段1. 教学方法(1)讲授:系统地传授知识,引导学生掌握基本理论;(2)案例分析:分析工程实际问题,培养学生解决实际问题的能力;(3)上机实习:运用软件进行力学分析,提高学生的实践能力。

2. 教学手段(1)多媒体课件:生动形象地展示力学现象和问题;(2)板书:清晰地表达力学原理和公式;(3)软件:运用ANSYS、SAP2000等软件进行力学分析。

四、教学评价1. 考核方式(1)平时成绩:课堂表现、作业、实验报告等;(2)期中考试:测试学生对力学基本知识的掌握程度;(3)期末考试:测试学生对课程内容的掌握程度。

《建筑力学》教案

《建筑力学》教案一、教学目标1. 了解建筑力学的基本概念和原理,掌握力学的基本计算方法。

2. 能够运用建筑力学知识分析和解构建筑结构中的受力情况。

3. 培养学生的空间想象能力和解决问题的能力。

二、教学内容1. 第一章:建筑力学基本概念教学重点:力学的基本概念、力学单位制、牛顿运动定律。

教学难点:牛顿运动定律的理解和应用。

2. 第二章:平面力系教学重点:力的合成与分解、平行四边形法则、力的矩、力的偶矩。

教学难点:力的合成与分解的计算、力的矩的理解。

3. 第三章:空间力系教学重点:空间力的合成与分解、空间力的平行四边形法则、空间力的矩。

教学难点:空间力的合成与分解的计算、空间力的矩的理解。

4. 第四章:轴向拉伸与压缩教学重点:轴向拉伸与压缩的基本概念、应力、应变、弹性模量、屈服强度。

教学难点:应力、应变的计算、弹性模量和屈服强度的理解。

5. 第五章:扭转教学重点:扭转的基本概念、扭矩、剪切应力、扭转刚度。

教学难点:扭矩的计算、剪切应力的理解、扭转刚度的概念。

三、教学方法1. 采用讲授法,讲解建筑力学的基本概念和原理,并通过实例进行解释和阐述。

2. 使用图形和模型辅助教学,帮助学生建立空间想象能力。

3. 引导学生进行课堂练习和思考,培养学生的解决问题的能力。

4. 组织课堂讨论和小组活动,促进学生之间的交流和合作。

四、教学评估1. 课堂练习:布置相关的习题和案例,检查学生对建筑力学知识的掌握程度。

2. 小组讨论:评估学生在小组活动中的参与程度和合作能力。

3. 期末考试:全面测试学生对建筑力学的理解和应用能力。

五、教学资源1. 教材:《建筑力学》教科书。

2. 图形和模型:力学图示、建筑结构模型。

3. 计算机软件:用于辅助教学和计算的软件。

4. 网络资源:相关的在线教学资源和案例。

六、第六章:弯曲教学重点:弯曲的基本概念、弯曲应力、弯曲变形、梁的弯曲强度。

教学难点:弯曲应力、弯曲变形的计算、梁的弯曲强度的理解。

建筑力学课程电子教案

建筑力学课程电子教案第一章:建筑力学概述1.1 课程介绍解释建筑力学的定义和研究对象强调建筑力学在建筑设计中的重要性1.2 力学基本概念介绍力的概念及其计量单位解释牛顿运动定律1.3 建筑结构类型介绍梁、柱、板、壳等基本结构元素解释不同结构类型的受力特点和应用场景第二章:材料力学性能2.1 材料应力与应变解释应力、应变的概念及其计量方式介绍比例极限、弹性极限和塑性极限的概念2.2 材料力学特性介绍弹性模量、剪切模量和泊松比的概念解释不同建筑材料的力学性能特点2.3 材料破坏准则介绍最大应力准则和能量准则解释材料破坏的条件和判断方法第三章:平面弯曲与扭转3.1 弯曲的基本概念介绍弯曲的定义及其产生的原因解释弯曲应力、弯曲中心等概念3.2 扭转的基本概念介绍扭转的定义及其产生的原因解释扭转应力、扭转角等概念3.3 弯曲与扭转的计算介绍弯曲和扭转的计算方法解释梁的剪力、弯矩和扭转矩的计算公式第四章:静力平衡与受力分析4.1 静力平衡条件介绍静力平衡的定义和条件解释力的合成和分解原理4.2 受力分析方法介绍受力分析的基本步骤和方法解释支座反力、作用力和反作用力的概念4.3 空间受力体系分析介绍空间受力体系的特点和分析方法解释空间力系的合成和分解原理第五章:结构稳定性与失效模式5.1 结构稳定性的概念介绍结构稳定性的定义和重要性解释稳定性和不稳定性的判断方法5.2 临界力与屈曲介绍临界力和屈曲的概念解释压杆屈曲的原因和计算方法5.3 失效模式与极限状态设计介绍失效模式的分类和特点解释极限状态设计的概念和应用方法第六章:梁、柱和板的受力分析6.1 梁的受力分析介绍梁的受力特点和基本假设解释梁的剪力、弯矩和扭转矩的计算方法6.2 柱的受力分析介绍柱的受力特点和基本假设解释柱的轴力、剪力和弯矩的计算方法6.3 板的受力分析介绍板的受力特点和基本假设解释板的应力、应变和弯曲的计算方法第七章:建筑结构的设计与计算7.1 结构设计的基本原则介绍结构设计的安全性、稳定性和经济性原则解释结构设计的规范和标准7.2 结构计算方法介绍结构计算的基本方法和步骤解释结构计算的假设和限制条件7.3 结构设计的案例分析分析实际建筑结构设计案例解释结构设计中的关键问题和解决方案第八章:建筑结构材料8.1 结构材料的分类与选择介绍常用结构材料的种类和特性解释结构材料选择的原则和依据8.2 结构材料的力学性能介绍结构材料的弹性模量、抗拉强度、抗压强度等性能指标解释结构材料力学性能的测试方法和评价标准8.3 结构材料的耐久性介绍结构材料耐久性问题的原因和影响解释结构材料耐久性改善方法和措施第九章:建筑结构施工与验收9.1 结构施工的基本原则介绍结构施工的安全性、可靠性和质量控制原则解释结构施工的规范和标准9.2 结构施工的技术要求介绍结构施工的技术要求和操作步骤解释结构施工中的关键技术和注意事项9.3 结构验收的方法与标准介绍结构验收的方法和程序解释结构验收的标准和评价指标第十章:建筑结构抗震设计10.1 地震与地震作用介绍地震的基本概念和地震作用的特点解释地震动的时程分析和反应谱方法10.2 抗震设计原则介绍抗震设计的安全性、弹塑性分析和韧性原则解释抗震设计的规范和标准10.3 抗震设计方法与应用介绍抗震设计的计算方法和步骤分析实际建筑结构抗震设计案例重点和难点解析重点环节1:材料力学性能材料应力与应变的概念及其计量方式弹性模量、剪切模量和泊松比的概念和计算重点环节2:平面弯曲与扭转弯曲应力、弯曲中心和扭转应力、扭转角的计算方法梁的剪力、弯矩和扭转矩的计算公式重点环节3:静力平衡与受力分析静力平衡的条件和力的合成与分解原理支座反力、作用力和反作用力的概念和计算重点环节4:结构稳定性与失效模式稳定性和不稳定性的判断方法压杆屈曲的原因和计算方法重点环节5:梁、柱和板的受力分析梁、柱和板的受力特点和基本假设剪力、弯矩和轴力的计算方法重点环节6:建筑结构的设计与计算结构设计的安全性、稳定性和经济性原则结构计算的基本方法和步骤重点环节7:建筑结构材料常用结构材料的种类和特性结构材料力学性能的测试方法和评价标准重点环节8:建筑结构施工与验收结构施工的安全性、可靠性和质量控制原则结构施工的技术要求和操作步骤重点环节9:建筑结构抗震设计地震作用的特点和反应谱方法抗震设计的安全性、弹塑性分析和韧性原则。

《建筑力学》电子教案(1) 第十三章 平面体系的几何组成分析

• 从物体运动观点来分析,当平面内一点从A点移动到A′点时,可以分 解为两种独立的运动,即沿水平方向移动Δx,以及沿垂直方向移动 Δy,此时,其独立变化的坐标数目为Δx和Δy,如图13-2(b)所 示。所以平面内一个点的自由度为2。

第十三章 平面体系的几何组成分析

• 第一节 几何组成分析的概念 • 第二节 平面体系的自由度和约束 • 第三节 几何不变体系的组成规则 • 第四节 静定结构和超静定结构的概念

返回

第一节 几何组成分析的概念

• 平面杆系结构是由若干个在同一平面内的杆件相互连接而组成的结构 ,在土木工程、机械、船舶、水利、桥梁等工程中应用广泛。作为结 构应能承受外荷载的作用,而杆件之间如何连接组成一个合理的受力 体系是关键。有的体系能作为结构来使用,而有的体系却不能承受荷 载,故不能作为结构来使用,只能作为机构来使用。例如,如图13 -1(a)所示,由两根杆件与地基组成的铰结三角形,受到任意荷 载作用时,若不考虑材料变形,则其几何形状与位置均能保持不变; 而图13-1(b)所示的铰结四边形,即使不考虑材料的变形,在 很小的荷载作用下,也会发生与地面的相对运动而不能保持原有的几 何形状和位置。

• 1. 链杆 • 链杆是两端用铰与其他两个刚片相连的刚性杆。链杆只限制与其相连

接的刚片沿链杆两铰连线方向上的运动。

上一页 下一页 返回

第二节 平面体系的自由度和约束

• 如图13-3所示,用一根链杆将一个刚片与地基相连,链杆AC不能 沿链杆方向移动,只能绕C点转动,同样,刚片AB也只能绕A点转动 。此时,刚片AB的位置用链杆的倾角φ1 及刚片上任一直线的倾角φ 2 两个参数即可确定,也就是一个刚片用一根链杆与地基相连后,刚 片的自由度由3个减少为2个。由此可见,一根链杆可使体系减少一 个自由度,相当于一个约束。

《建筑力学》教案

《建筑力学》教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)了解建筑力学的基本概念和原理;(2)掌握力学的基本计算方法和分析方法;(3)能够应用建筑力学知识解决实际工程问题。

2. 过程与方法:(1)通过案例分析,培养学生的动手能力和实践能力;(2)通过小组讨论,培养学生的团队合作能力和沟通能力;(3)通过问题解决,培养学生的创新能力和解决问题的能力。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对建筑力学的兴趣和热情;(2)培养学生勇于探索和坚持真理的精神;(3)培养学生关注社会发展和人民群众利益的责任感。

二、教学内容第1课时:建筑力学概述1. 建筑力学的定义和研究对象2. 建筑力学的分支学科3. 建筑力学在工程中的应用第2课时:内力分析1. 内力的概念和分类2. 内力计算的基本方法3. 剪力、弯矩和应力的概念及其计算第3课时:变形与稳定性1. 变形的概念和分类2. 弹性变形和塑性变形的区别3. 结构稳定性的概念和判断方法第4课时:建筑材料力学性能1. 建筑材料的力学性能指标2. 常用建筑材料的力学性能3. 材料力学性能的检测方法第5课时:简单受力构件的设计1. 受力构件的分类和特点2. 受力构件设计的基本原则3. 常见受力构件的设计方法三、教学资源1. 教材:《建筑力学》2. 课件:建筑力学基本概念、原理和案例分析3. 实验设备:力学实验仪器、建筑材料样品等四、教学评价1. 课堂问答:通过提问了解学生对建筑力学基本概念和原理的理解程度;2. 作业批改:检查学生对内力分析、变形与稳定性等内容的掌握情况;3. 实验报告:评估学生在实验中的动手能力和问题解决能力;4. 课程论文:评价学生对建筑力学知识的综合运用和分析能力。

五、教学建议1. 注重理论与实践相结合,通过案例分析和实验操作,提高学生的实践能力;2. 鼓励学生提问和发表见解,培养学生的思考能力和创新精神;3. 注重课堂氛围的营造,激发学生对建筑力学的兴趣和热情;4. 加强与相关学科的联系,提高学生的综合素质和应用能力。

建筑力学教案(完整版)

【基本内容及要求】

1.结构与构件

(1)理解结构的概念;

(2)了解结构按其几何特征的三种分类。

2.刚体、变形体及其基本假设

(1)了解建筑力学中物体的概念;

(2)掌握在建筑力学中将物体抽象化为两种计算模型,以及刚体、理想变形固体的概念及其主要区别。

(2)结构是要承受荷载的,这里讨论最简单的结构(静定结构)在荷载作用下的内力计算(杆件视为刚体)

(3)研究单个杆件在基本变形形式下的受力情况,及其相应的变形以及受力与变形之间关系(变形体)

(4)静定结构在荷载作用下的变形与位移

(5)超定结构的内力(位移)三个经典方法

(6)直杆受压的稳定问题

5.集中荷载、均布荷载

二力杆的杆件只通过两端铰链受力作用,链杆只在两端铰链外受力作用,因此又称二杆。

(2)铰支座及反力,这里的铰支座是固定铰支座:约束杆端的轴向、切向位移;相应的约束反力是一个轴力和一个剪力。可以用两个垂直分力表示。

(3)固定支座:约束杆端的轴向、切向位移及转动;相应的固定端约束反力是一个轴力、一个剪力和一个力偶。

受力分析步骤:

1.取研究对象;画分离体图

2.在分离体上画所有主动力

3.在分离体上解除约束处按约束性质 画出全部约束力,假设一个正方向

指出受力图中的错误和不妥之处。

整体受力图如图所示,xc、yc应视为作用于c点的集中力(主动力)。

图示结构为两跨刚架,中间由铰c联结;与连续梁例题类似,图示结构约束反力多于3个,仍需利用铰c的条件,所以解除铰c的约束,取分离体分析。受力图中的错误和不妥之处:

从任一点a作ab= ,过a、b分别作 和 的平行线相交于c,得到自行闭合的力多边形abc。故矢量bc代表 的大小和方向,矢量ca代表 的大小和方向如图所示,在E处挂有一重量为100N的物体,由两根绳子保持平衡,绳AD保持水平,绳ABC是连续的,并跨过无摩擦滑轮B。求绳AD的拉力 和为平衡重物而在C处悬挂的重量W。

《建筑力学》课程教案

《建筑力学》课程教案一、课程概述1.1 课程目的本课程旨在让学生了解和掌握建筑力学的基本概念、原理和方法,培养学生分析和解决建筑结构力学问题的能力。

1.2 课程内容课程内容包括:力学基础、平面力系、空间力系、弹性理论、材料力学、结构力学等。

1.3 适用对象本课程适用于建筑学、土木工程等相关专业的学生。

二、教学目标2.1 知识目标(1)掌握力学基本概念、原理和方法;(2)了解建筑力学在工程中的应用;(3)熟悉常见建筑结构的受力分析。

2.2 能力目标(1)能够运用建筑力学知识分析简单结构;(2)具备一定的解决建筑结构力学问题的能力;(3)提高学生的创新能力和实践能力。

三、教学方法3.1 授课方式采用课堂讲解、案例分析、实验教学相结合的方式进行授课。

3.2 教学手段(1)使用多媒体课件进行教学,提高学生的学习兴趣;(2)开展课堂讨论,激发学生的思考;(3)安排实验课程,增强学生的实践能力。

四、教学安排4.1 课时分配本课程共计32课时,其中理论课时24课时,实验课时8课时。

4.2 教学进度(1)第1-8课时:力学基础;(2)第9-16课时:平面力系;(3)第17-24课时:空间力系;(4)第25-32课时:弹性理论、材料力学、结构力学。

五、考核方式5.1 平时成绩(1)课堂表现:30%;(2)作业完成情况:40%;(3)实验报告:30%。

5.2 期末考试(1)闭卷考试,占总成绩的70%;(2)考试内容涵盖课程全部知识点。

六、教学资源6.1 教材推荐使用《建筑力学》教材,以及其他相关辅助教材。

6.2 课件制作多媒体课件,包括文字、图片、动画和视频等,以便于生动展示课程内容。

6.3 实验设备准备实验所需的仪器设备,如力学实验台、测力计、弹簧等。

七、教学评价7.1 过程评价定期对学生的课堂表现、作业完成情况和实验报告进行评价,以了解学生的学习进度。

7.2 期末考试期末进行闭卷考试,评估学生对课程知识的掌握程度。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

理论课

授课时间

年 月 日

第周 星期第节

教学内容:

1、学习目的和要求(能力目标、知识和技能要素):掌握并能熟练运用静力学基本公理

2、基本内容:(1)基本概念:力的概念及表示法,刚体、变形体

(2)静力学基本公理:力的平行四边形公理、二力平衡公理、加减平衡力系

公理及其推论(力的可传性原理及三力平衡汇交定理)、作用与反作用

公理

3、重点、难点:三力平衡汇交定理的推导及其应用

教学手段与方法: PPT展示与板书相结合,通过对理论知识的讲解和推导,并联系工程实际

(如教室结构的受力体系),使学生理解并掌握。

思考题、讨论题或作业:讨论题:1.二力平衡公理的适用条件

2.二力平衡公理同作用与反作用公理的异同

3.三力平衡汇交定理的适用条件

附件3

xxxx学院

课程教案

2019~2020学年 第2学期

开 课 单 位土木系

授 课 教 师xx

职 称

称建筑力学

适用专业(方向)建筑设计

xxxx学院 制

年 月 日

应用建筑力学课程教案(顺序号01)

授课题目(教学章节或主题):

绪论及静力学基本知识

参考资料(包括辅助教材、参考书、文献等):

1.《建筑力学》,同济大学出版社,杨力彬主编;

2.《建筑力学》,中国电力出版社,张玉敏主编。

教学反思:讲课语速偏快,没有留给学生思考的时间,还要注意准确把握讲课的节奏,注意

语气的抑扬顿挫,吸引学生跟上老师的思维,积极思考问题。