心理咨询师考试大纲社会心理学

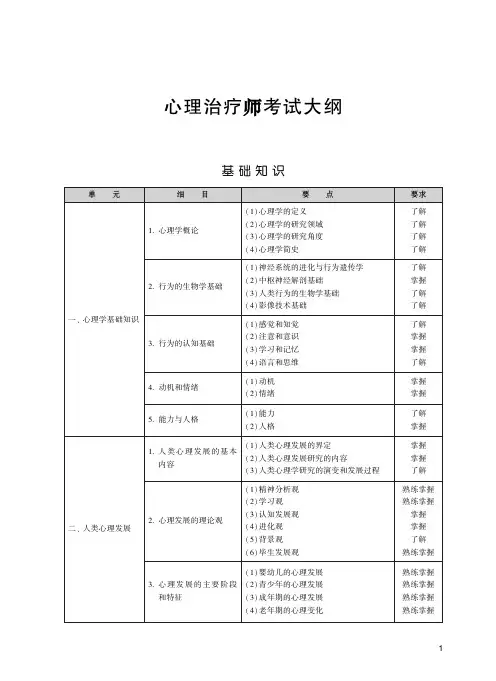

心理治疗师考试大纲(初级)

(2) 行为治疗理论的创立

(3) 人本主义心理治疗理论的创立

(4) 认知治疗理论的创立

了解

(5) 家庭治疗理论历史

4 心 理 治 疗 的 历 史 ( 国

内)

5 心理治疗的发展趋势

1 心 理 治 疗 师 的 成 长 与

培养

(1) 中国古代的心理治疗思想

(2) 中国近现代心理治疗的发展

(3) 中国当代心理治疗的发展

(1) 健康与行为转变理论

(2) 预防疾病的生活方式

(2) 生物 ̄心理 ̄社会医学模式及其在综合

掌握

熟练掌握

了解

了解

熟练掌握

了解

掌握

熟练掌握

掌握

医院中的实践与应用

(3) 会诊联络服务

了解

(1) 研究的信度

了解

(1) 会谈法

掌握

(3) 调查法( 详见心理测验与评估部分)

掌握

(4) 慢性疾病与终末期疾病的治疗和管理

熟练掌握

(1) 婴幼儿的心理发展

熟练掌握

(3) 成年期的心理发展

熟练掌握

(2) 青少年的心理发展

(4) 老年期的心理变化

熟练掌握

熟练掌握

1

续表

单 元

细 目

1 人 格 的 类 型 和 特 质

理论

2 心理动力学理论

3 人本主义理论

要 点

(1) 人格类型理论

掌握

(1) 经典精神分析

(2) 内容效度

(4) 效标效度

(5) 影响效度的因素

(6) 项目分析

5 测验分数的合成

熟练掌握

(1) 病史采集

(4) 影响信度系数的因素

七、 心理测验与评估

心理咨询师考试——社会心理学学课程大纲

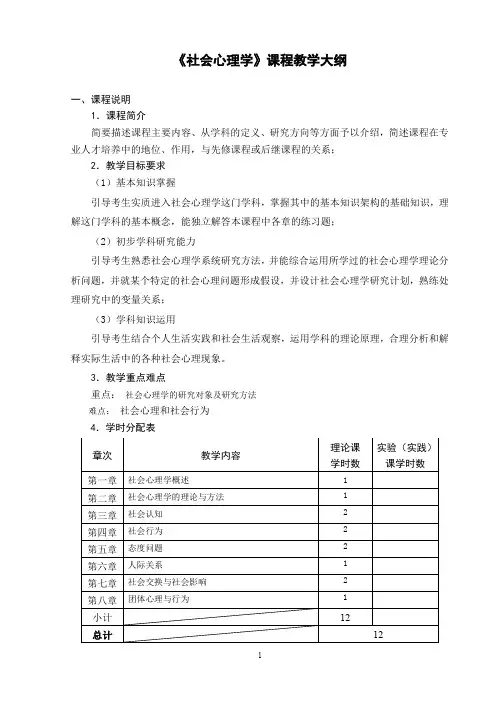

《社会心理学》课程教学大纲一、课程说明1.课程简介简要描述课程主要内容、从学科的定义、研究方向等方面予以介绍,简述课程在专业人才培养中的地位、作用,与先修课程或后继课程的关系;2.教学目标要求(1)基本知识掌握引导考生实质进入社会心理学这门学科,掌握其中的基本知识架构的基础知识,理解这门学科的基本概念,能独立解答本课程中各章的练习题;(2)初步学科研究能力引导考生熟悉社会心理学系统研究方法,并能综合运用所学过的社会心理学理论分析问题,并就某个特定的社会心理问题形成假设,并设计社会心理学研究计划,熟练处理研究中的变量关系;(3)学科知识运用引导考生结合个人生活实践和社会生活观察,运用学科的理论原理,合理分析和解释实际生活中的各种社会心理现象。

3.教学重点难点重点:社会心理学的研究对象及研究方法难点:社会心理和社会行为4.学时分配表注:“*”部分为任选部分,每位教师可根据自己的情况适当安排。

每章的学时分配可作适当的调整。

二、各部分教学纲要第一章社会心理学概述(3学时)教学目标:1.对照多种社会心理学定义,分析本课程的界定和对一个学科进行思考的方法,领会并掌握社会心理学的定义2.思考社会心理分类系统与社会心理学的定位3.根据社会心理学的发展历程,总结其发展的特点本章重点:1.社会心理学的研究对象、2.社会心理与社会行为本章难点:社会心理学的产生和发展教学内容第一节为什么要学习社会心理学1认识自己2认识他人3认识社会4认识生活的价值第二节什么是社会心理学1社会心理学的定义2社会心理学与常识3社会心理学研究领域第三节社会心理学的历史发展1学派时期的社会心理学2社会心理学的产生于发展第二章社会心理学的理论与方法(3学时)教学目标:1.了解分析观察法对在社会心理学研究中的特殊作用2.能分析现场研究和现场实验在社会心理学研究中有特殊地位3.理懂得社会心理学研究要遵循客观性和伦理性原则本章重点:社会心理学的研究方法、社会心理学的各种理论本章难点:社会心理学的研究过程教学内容:第一节社会心理学研究的基本问题1 假设与理论2 社会心理学研究的两种取向3 社会心理学研究的三个层面第二节社会心理学的研究过程与方法1如何提出研究的问题2如何查阅文献3选择什么样的研究方法4怎样收集研究的数据5研究的设计与进行6研究中应注意的问题7心理学论文的撰写第三节社会心理学的基本理论1生物理论2学习理论3诱因理论4认知理论5角色理论第三章社会认知(8学时)教学目标:1.实记社会知觉的概念2.理解归因理论3.明确自我知觉的构成本章重点:个人认知、社会认知、自我认知、归因理论本章难点:对自己的归因教学内容:第一节个人知觉1怎样形成对他人的印象2个人知觉线索第二节自我知觉1自我图式2自我觉知3自尊4自我提升和自我确认5自我表演6自我障碍策略7自我检控8自证预言9体像第三节社会认知1分类与图式2社会认知法则3社会认知对健康的影响第四节归因问题1对他人行为的归因理论2对自己的归因3归因中的偏误第四章社会行为(6学时)教学目标:1.了解人类生物学和社会进化论2.理解人类社会行为的基础本章重点:1.人类社会行为的基础2.人类的亲社会行为3.人类的侵犯行为本章难点:与侵犯行为有关的因素教学内容:第一节人类社会行为的基础1遗传与环境的作用2遗传因素在行为发展中的作用3环境对人类社会行为的影响4遗传与环境的相互作用第二节人类的侵犯行为1侵犯行为概述2影响侵犯行为的因素3减少侵犯行为的方法4传播媒体与暴力行为第三节人类的亲社会行为1利他与助人行为的理论解释2影响利他与助人行为的因素第五章态度问题(8学时)教学目标:1.了解态度的本质及态度与有关概念的区别2.了解态度的主要功能3.了解影响态度形成的主要因素本章重点:态度的形成、态度的改变、偏见问题本章难点:通过态度预测行为应当注意的因素教学内容:第一节态度概述1态度的定义2态度与行为3态度的心理功能4态度的测量第二节态度的形成1态度形成与学习2情感因素在态度形成中的作用3态度形成中的认知理论4文化对态度形成的影响第三节态度改变的理论1有关态度改变的理论2支持认知失调理论的证据3对认知失调理论的批评第四节说服模型1Hovland的说服模型2说服的中心和外周路径模型3Swars的说服模型4影响说服效果的因素第五节偏见问题1偏见概述2偏见的影响与克服第六章人际关系(6学时)教学目标:1.掌握亲密关系的发展、维持与结束2.怎样与他人维持亲密关系3.理解怎样利用社会支持来应付关系破裂所造成的问题本章重点:1.问题解决的过程2迁移的类型3.迁移能力的培养本章难点:1.创造性的培养2.为迁移而教学的理论基础与具体实施方案教学内容:第一节人际关系1人们互相吸引的两个原因2人际吸引的基本原则3影响人际吸引的因素第二节亲密关系1亲密关系概述2自我展露与亲密关系的发展3爱情4亲密关系的维持5亲密关系的终结6社会支持第三节中国人的人际关系1中国人人际关系的形成与特点2中国人人际关系社会取向的特征第七章社会交换与社会影响(8学时)教学目标:1.掌握社会交换的基本理论2.文化如何影响人的心理与行为3.能够实际分析有效克服社会懈怠的方法本章重点:1.社会交换理论的应用2.社会影响3.从众、顺从与服从4.团体的社会影响本章难点:1.社会促进2.社会懈怠3.去个体化教学内容:第一节社会交换1社会交换理论的基础2社会交换理论的思路3社会交换理论的证据4社会交换理论的应用第二节社会影响1什么是社会影响2社会影响理论3社会影响的表现第四节从众、顺从与服从1从众2顺从3服从第八章团体心理与行为(6学时)教学目标:1.掌握团体的基本概念2.理解如何利用协商解决人际冲突3.掌握克服团体思维的影响本章重点:1.团体概述2.团体领导者3.团体内部的沟通4.团体决策本章难点:1.团体内部共同特性、方式、冲突2.团体极化和团体思维教学内容:第一节团体概述1团体2团体规范3团体凝聚力第二节团体领导1领导定义2有关领导的理论3影响领导效能的其他因素第三节团体沟通1团体沟通的特征2团体沟通3冲突解决第四节团体决策1团体决策的一般问题2团体极化3团体思维4团体决策方法三、教材及教学资源使用教材:侯玉波等,《社会心理学》北京大学出版社,2007.参考书:【1】阿龙森等.《社会心理学》:中国轻工业出版社,2005.【2】金盛华主编.《社会心理学》: 高等教育出版社,2005.【3】时蓉华.《社会心理学》:浙江教育出版社,1998.【4】周晓虹.《现代社会心理学》:上海人民出版社1997.【5】沙莲香.《社会心理学》:中国人民大学出版社,2002.【6】章志光等主编.《社会心理学》:人民教育出版社,1996.【7】金盛华,张杰著.《当代社会心理学》:北京师范大学出版社,1995.【8】周晓虹主编.《现代西方社会心理学流派》:南京大学出版社,1990.。

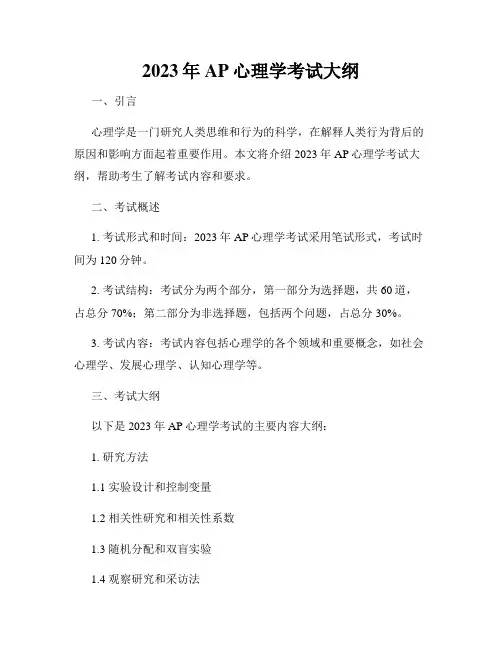

2023年AP心理学考试大纲

2023年AP心理学考试大纲一、引言心理学是一门研究人类思维和行为的科学,在解释人类行为背后的原因和影响方面起着重要作用。

本文将介绍2023年AP心理学考试大纲,帮助考生了解考试内容和要求。

二、考试概述1. 考试形式和时间:2023年AP心理学考试采用笔试形式,考试时间为120分钟。

2. 考试结构:考试分为两个部分,第一部分为选择题,共60道,占总分70%;第二部分为非选择题,包括两个问题,占总分30%。

3. 考试内容:考试内容包括心理学的各个领域和重要概念,如社会心理学、发展心理学、认知心理学等。

三、考试大纲以下是2023年AP心理学考试的主要内容大纲:1. 研究方法1.1 实验设计和控制变量1.2 相关性研究和相关性系数1.3 随机分配和双盲实验1.4 观察研究和采访法2. 神经科学和生物基础2.1 神经元和神经递质2.2 中枢神经系统和周围神经系统2.3 大脑结构和功能2.4 神经科学与行为的关系3. 学习和记忆3.1 经典条件作用3.2 操作条件反射3.3 认知学习理论3.4 记忆过程和记忆策略4. 感知4.1 视觉感知4.2 听觉感知4.3 味觉和嗅觉感知4.4 习得感知5. 思维和智力5.1 解决问题和决策5.2 创造性思维5.3 语言发展和语言理解5.4 舆论和倾向性思维6. 发展心理学6.1 儿童和青少年发展6.2 成人发展和老年人发展6.3 社会化和社会情绪发展6.4 性别身份和性别角色7. 个体差异7.1 人格理论和性格特质7.2 情感和情绪7.3 自尊和自我认同7.4 恐惧和焦虑8. 社会心理学8.1 群体行为和群体决策8.2 人际关系和人际沟通8.3 社会认知和社会影响8.4 评价他人和歧视行为四、备考建议1. 熟悉考试大纲:仔细阅读2023年AP心理学考试大纲,了解考试的主要内容和要求,明确重点和难点。

2. 掌握概念和原理:重点掌握心理学各个领域的重要概念和理论原理,能够准确运用于实际问题解决。

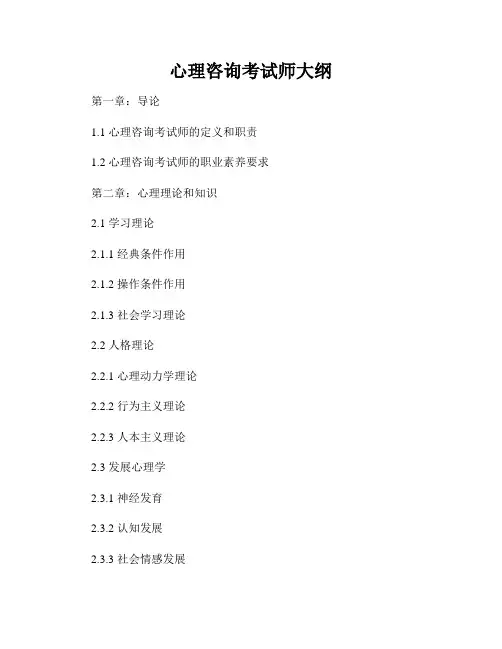

心理咨询考试师大纲

心理咨询考试师大纲第一章:导论1.1 心理咨询考试师的定义和职责1.2 心理咨询考试师的职业素养要求第二章:心理理论和知识2.1 学习理论2.1.1 经典条件作用2.1.2 操作条件作用2.1.3 社会学习理论2.2 人格理论2.2.1 心理动力学理论2.2.2 行为主义理论2.2.3 人本主义理论2.3 发展心理学2.3.1 神经发育2.3.2 认知发展2.3.3 社会情感发展2.4 心理病理学2.4.1 精神疾病分类与诊断2.4.2 精神病理机制2.4.3 常见心理障碍及其特征第三章:心理咨询基本概念和技术3.1 心理咨询的定义和基本原则3.2 咨询关系建立和维护3.3 心理咨询过程与技术3.3.1 倾听与积极回应3.3.2 反馈与共情3.3.3 问询与澄清3.3.4 探索与解释3.4 心理咨询中的沟通技巧和技术第四章:心理咨询中的伦理和法律问题4.1 伦理规范和职业道德4.2 保障客户权益的法律法规4.3 信息保密与知情同意4.4 心理咨询中的道德困境与处理第五章:专业实践技能5.1 心理测量与评估5.1.1 心理测量方法与工具5.1.2 测量与评估的步骤5.1.3 测量与评估结果的解释与应用5.2 心理咨询中的危机干预与处理5.3 心理咨询中的团体辅导与治疗5.4 心理咨询中的家庭与夫妻关系辅导第六章:心理咨询实践与案例分析6.1 心理咨询的实践模式与技巧6.2 案例分析与解决方案6.3 心理咨询实践的个案管理第七章:心理咨询研究与创新7.1 心理咨询的科学研究方法7.2 心理咨询研究的领域和方向7.3 心理咨询创新与发展第八章:心理咨询教育与培训8.1 心理咨询师的专业发展与自我提升8.2 心理咨询教育与培训的内容和方式8.3 心理咨询师的继续教育与资质认证结语心理咨询考试师大纲中包含的内容是一位优秀的心理咨询考试师所必备的知识和技能。

通过学习和掌握这些内容,考生能够具备扎实的心理理论和知识基础,掌握心理咨询的基本概念和技术,了解伦理和法律问题,培养专业实践技能,提升个人发展和创新能力。

第二章-社会心理学知识(心理咨询师考试)

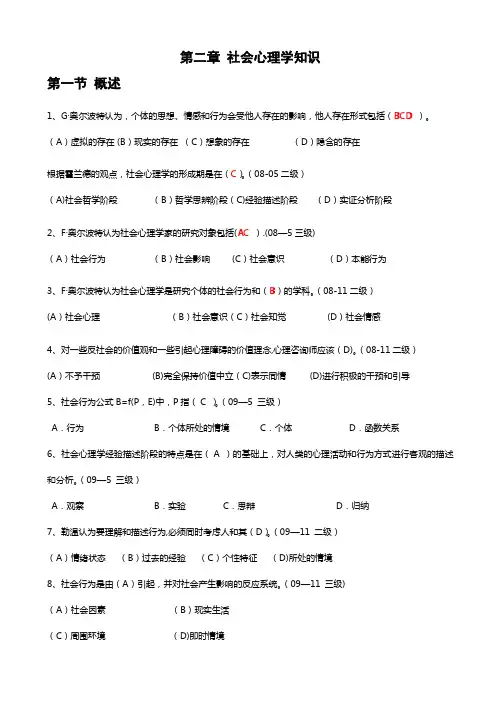

第二章社会心理学知识第一节概述1、G·奥尔波特认为,个体的思想、情感和行为会受他人存在的影响,他人存在形式包括(BCD)。

(A)虚拟的存在 (B)现实的存在(C)想象的存在(D)隐含的存在根据霍兰德的观点,社会心理学的形成期是在(C)。

(08-05二级)(A)社会哲学阶段(B)哲学思辨阶段(C)经验描述阶段(D)实证分析阶段2、F·奥尔波特认为社会心理学家的研究对象包括(AC).(08—5三级)(A)社会行为(B)社会影响(C)社会意识(D)本能行为3、F·奥尔波特认为社会心理学是研究个体的社会行为和(B)的学科。

(08-11二级)(A)社会心理(B)社会意识(C)社会知觉(D)社会情感4、对一些反社会的价值观和一些引起心理障碍的价值理念,心理咨询师应该(D)。

(08-11二级)(A)不予干预(B)完全保持价值中立(C)表示同情(D)进行积极的干预和引导5、社会行为公式B=f(P,E)中,P指(C )。

(09—5 三级)A.行为B.个体所处的情境C.个体D.函数关系6、社会心理学经验描述阶段的特点是在(A )的基础上,对人类的心理活动和行为方式进行客观的描述和分析。

(09—5 三级)A.观察B.实验C.思辩D.归纳7、勒温认为要理解和描述行为,必须同时考虑人和其(D)。

(09—11 二级)(A)情绪状态(B)过去的经验(C)个性特征(D)所处的情境8、社会行为是由(A)引起,并对社会产生影响的反应系统。

(09—11 三级)(A)社会因素(B)现实生活(C)周围环境(D)即时情境9、社会行为公式B=f(P,E)中,E的含义是(D)。

(09—11 三级)(A)行为(B)函数关系(C)个体(D)个体所处的情境10、G·奥尔波特认为,社会的存在,也就是他人的存在方式包括(ABC)。

(09-11 三级)(A)现实的存在(B)想象的存在(C)隐含的存在(D)虚拟的存在麦孤独(W.McDougall)用(D)来解释人类的社会行为.(11—05二级)(A)认知过程(B)学习(C)社会影响(D) 本能11、社会学习论的理论根源是(B).(11-5 三级)(A)心理分析(B)行为主义(C)认知理论(D)人本主义12、与人本主义心理学关系最不密切的概念是(D)。

《社会心理学》

问卷构成

题目、前言、指导语、问题及备选答案、 一些人口学数据的记录、结束语、 计算机编码

问卷设计的主要原则

目的性原则 非岐义性原则 适度性原则 全面性原则 非暗示性原则

• 分类:

结构访谈与非结构访谈 直接访谈与间接访谈

• 过程与技巧

准备工作 应对拒绝的技巧 追问技巧 接近被访谈者 谈话与提问技巧

身份:由个体的社会地位及处境地位决定的自 我认同。社会地位-地位身份-主体;处境 我认同。社会地位-地位身份地位-处境身份地位-处境身份-易变。 身份特点:客观性、主观性、多重性、稳定性、 契约性 自尊:个体对其社会角色进行自我评价的结果 自尊需要(马斯洛):一是对成就、优势与自 信等的欲望;二是对名誉、支配地位、赞 赏的欲望 自尊公式(詹姆斯):自尊=成功/ 自尊公式(詹姆斯):自尊=成功/抱负 增大成功和减小抱负可以获得高的自尊

观察法:通过感官或仪器收集资料的方法,分自然观 观察法:通过感官或仪器收集资料的方法,分自然观 察与参与观察 调查法:也称询问法,研究者拟出问题-被试回答调查法:也称询问法,研究者拟出问题-被试回答-分 析整理-得出结论,分为访谈法与 析整理-得出结论,分为访谈法与问卷法 档案法:收集资料档案法:收集资料-内容分析,档案法是对历史资料 的调查,心理咨询中的产品分析、追溯求助者的既 往史,实际上就是档案法的应用

●符号互动论

源于美国的詹姆斯和米德,最早使用符号互动术语的 是布鲁默,主张在与他人处于互动关系的个体的日 常情境中研究人类群体生活,特别重视事物的意义、 符号在社会行为中的作用,符号:语言、文字、记 号、动作、姿势等。 (三个假设) 三个假设)

●精神分析论

精神分析论始于19世纪末,由弗洛伊德创立,强调 精神分析论始于19世纪末,由弗洛伊德创立,强调 潜意识过程对人的行为具有决定作用。主要概念: 意识与潜意识、“力比多” 意识与潜意识、“力比多”、快乐原则与现实原 则、生本能与死本能、人格结构三层次 荣格(分析心理学)强调人的精神有崇高的抱负, 反对弗洛伊德的自然主义倾向 新精神分析论代表人物沙利文、霍妮、弗罗姆、埃 里克森等强调社会因素、文化因素对人格的影响。 沙利文(人际关系学说)认为人际关系是人格形 成和发展的源泉,霍妮(文化因素论)认为,行 为是个体对环境的反应,人格由环境和教育决定, 后天因素在神经症和精神病的病因中起主要作用。

2024心理学专业基础考试大纲

2024心理学专业基础考试大纲

2024年心理学专业基础考试大纲可能会根据当时的教学和行业发展情况而有所调整,但一般来说,心理学专业基础考试大纲包括以下内容:

1. 心理学概论,介绍心理学的定义、历史、研究方法等基础知识。

2. 生物心理学,涉及神经系统、感知、运动、意识等与生物学相关的心理学知识。

3. 认知心理学,包括注意、记忆、学习、语言、问题解决等认知过程的基本原理。

4. 发展心理学,涉及儿童、青少年和成人不同阶段的心理发展规律和特点。

5. 社会心理学,包括社会认知、情绪、人际关系、群体行为等社会心理学相关知识。

6. 人格心理学,介绍不同的人格理论、人格测试和评估方法等内容。

7. 心理测量与统计学,包括心理测量的基本原理和常用的心理测量工具,以及统计学在心理学研究中的应用。

8. 心理治疗与咨询,介绍常见的心理治疗方法、咨询技巧和伦理规范。

除了上述内容,还可能包括与心理学相关的跨学科知识,如心理学与教育、心理学与医学、心理学与管理等领域的交叉内容。

学生需要通过学习这些内容,掌握心理学的基本理论和方法,具备分析和解决心理问题的能力。

希望这些信息能够对你有所帮助。

1 社会心理学概论

个体会通过自己的解释去运用和修改事物对他 的意义。(个体能动性)

22

符号互动论的七个主要观点

1. 2. 3.

心智、自我、社会的形成与发展以使用符号为前提。

语言是心智和自我形成的主要机制。 心智是社会过程的内化,内化是人的“自我互动”过程。

4.

行为不是对外界刺激的机械的反应,而是在社会允许的限 度内自己“设计”的。

身份及意义在人际互动是重要的,身份及其意义也存在于 互动中。 自我是主我和客我互动的结果。

23

5. 6.

个体行为由其对情境的定义决定。定义也是符号互动过程。

7.

主我和客我

主我是行动者;客我,即“社会我”,是他

人心目中的我,是通过角色获得形成的。

行动由主我引起,受客我控制。 主我是行为动力,客我是行为方向。社会习论社会交换论 符号互动论

社会认知论及场论

精神分析论

16

社会学习论

用行为主义解释人们社会行为的学说。 理论假设(理论的基本点):

先前的学习对现在的行为有决定作用 巴甫洛夫、沃森、斯金纳、米勒、多拉德、班杜拉、沃 尔特斯 联想——(正负)强化——模仿 观察学习(班杜拉):注意、保持、动作再现、动机过 程(外部强化、间接强化与自我强化)

8

经验描述(形成期)

时间:19世纪中叶——20世纪初 代表:

达尔文进化论、[德]民族心理学、[法]群众心理学 [英]本能心理学、[奥]精神分析学派(弗洛伊德) 1908年,[美]罗斯、 [英] 麦独孤,记住代表作

特点:社会心理学成为独立的学科 方法:经验描述 性质:经验科学

9

实证分析(确立期)

17

国家心理咨询师资格考试《社会心理学》备考复习重点资料-精

社会心理学第一节概述第一单元研究对象和范围一、社会心理学的定义(一)侧重心理学的定义1、F.H.奥尔波特的定义社会心理学是“研究个体的社会行为和社会意识的学科”2、G.W.奥尔波特的定义社会心理学试图了解和解释个体的思想、情感和行为怎样受他人的现实的、想象的和隐含的存在所影响。

3、侧重心理学的社会心理学的特点:(1)重视从个体心理与个体行为入手研究人类心理与行为。

(2)重视采用心理学的实验法研究社会心理学。

(二)侧重社会学的定义1、艾尔乌德的定义:社会心理学是关于社会互动的科学。

2、侧重社会学的社会心理学的特点(1)除了从个体心理与个体行为外,还重视从社会与群体(社会组织、社会规范和社会群体)角度入手研究人类心理与行为。

(2)除了实验研究的方法,还重视采用社会学的社会问卷、社会调查等社会科学方法研究社会心理学。

二、社会行为与社会心理(一)社会行为由社会因素引起,并对社会生活发生影响的行为,如合作与竞争,吸引与拒斥,助人与侵犯等。

勒温认为,行为是个体及其情景的函数,要理解和描述行为,人和他所处的情境必须被看成是一个相互依赖的因素群,即:B=f (P,E)(二)社会心理社会刺激与社会行为之间的中介环节,如社会态度、权力动机等。

社会刺激社会心理社会行为三、社会心理学的研究范围(一)个体层面(二)人际层面(三)群体层面(四)社会层面第二单元社会心理学简史美国学者霍兰德划分为哲学思辨阶段、经验描述阶段和实证分析阶段三个阶段,分别与启蒙期、形成期和确立期相对应。

一哲学的思辨阶段(一)基本特征:根据哲学思辨和社会准则来认识社会行为。

基本理论孕育于哲学之中。

(二)两种观点1、柏拉图与苏格拉底的观点他们认为,人性虽无法完全摆脱生物遗传的控制,但却深受教育和环境的影响,教育和社会能改变人性。

德国的康德和法国的卢梭进一步发展了柏拉图和苏格拉底的思想,指出只因有缺陷的社会才使人趋向邪恶,故应当首先改变社会才能改变人。

2、亚里斯多德的观点他认为,人性主要由人的生物本能的力量所决定。

三级心理咨询师考试《社会心理学》复习要点

三级心理咨询师考试《社会心理学》复习重点第一节概述第一单元概述知识点:社会心理学的定义1.心理学的定义(识记)2.社会学的定义(识记)3.介于心理学和社会学之间的定义:社会心理学应着重对社会关系、社会情境、个体的心理反应以及个体内社会行为(领会)勒温提出著名的公式:B=f(P,E)B—行为;P—个体;E—个体所处的情境;f—函数关系社会心理学的研究范围1.微观的个体层面2.中观的群体层面3.宏观的社会层面第二单元社会心理学简史美国学者霍兰德的“三阶段理论”(识记)哲学思辨阶段、经验描述阶段、实证分析阶段第三单元社会心理学的研究方法知识点:社会心理学研究应遵循的原则(识记)1.客观性原则2.系统性原则3.伦理结合实际原则要点:伦理原则(识记)知识点:社会心理学研究的主要方法1.观察法(应用)(领会)2.调查法(应用)(应用)3.档案研究法4.实验法要点:目标设计的原则(识记)目的性原则、全面性原则、非岐义性原则、非暗示性原则第四单元社会心理学的主要理论知识点:社会心理学的主要理论1.社会学习论2.社会交换论3.符号互动论4.社会认知论及场论5.精神分析论要点:社会学习论(领会)、社会行为(识记)要点:社会交换论:(识记)、符号互动论(识记)、社会认知论及场论:(识记)精神分析论: (识记)紧张与冲突(领会):三个层次:本我、自我与超我(识记)第二节社会化与自我第一单元社会化知识点:社会化概念(识记)、再社会化(识记)、社会化的内容(识记)、社会化的条件(识记)知识点:社会化的载体(识记)知识点:政治社会化知识点:道德社会化(领会)第二单元社会角色及其理论知识点:性别角色社会化(识记)知识点:语言社会化(识记)知识点:社会角色的概念(识记)知识点:社会角色的分类知识点:角色扮演过程(识记)角色期待、角色领悟、角色实践知识点:角色失调(领会)第三单元自我、身份和自尊知识点:自我1.自我的概念;2.自我的结构;3.自我概念的功能;4.自我概念的形成与发展;5.自我概念的测量;自我的概念(识记)、镜我(领会)自我的结构(识记)物质自我、心理自我、社会自我、理想自我、反思自我知识点:身份、身份的特点(识记)客观性、主观性、多重性、稳定性、契约性知识点:自尊、自尊的概念(识记)、影响自尊的因素(识记)第三节社会知觉与归因第一单元社会知觉知识点:基本概念(识记)知识点:社会知觉的原因知识点:影响社会知觉的主观因素要点:图式(识记)、图式的作用第二单元印象形成与整饰知识点:印象及其形成的概念知识点:印象形成的效应要点:首因效应与近因效应(识记)、光环效应(识记)、刻版印象与定型(识记) 印象形成中的信息整合模式1.加法模式2. 平均模式3. 加权平均模式知识点:印象整饰(领会)第三单元归因知识点:归因(领会)、行为原因的分类(识记)、控制点理论(识记,领会)归因原则(识记)、不变性原则(识记)、折扣原则(识记)、协变原则(识记)归因理论也称作三维理论、影响归因的因素第四节社会动机第一单元概述知识点:社会动机的概念(识记)(领会)、动机过程(识记)、动机的功能、动机的分类动机强度与活动效率的关系(识记)第二单元社会动机与社会行为知识点:亲合动机(领会)、亲合起源于依恋(识记)、影响亲合的因素(识记)、成就动机(领会)抱负水平(领会)、培养成就动机应注意的问题(识记)侵犯的构成(领会)、侵犯的原因(识记)要点:挫折——侵犯学说(识记)知识点:利他、利他(领会)第五节态度第一单元态度形成知识点:态度的概念(领会)、态度的成分(识记,领会)、态度的功能、态度的维度态度的形成(识记)美国学者凯尔曼提出态度形成包括服从--认同--内化三个阶段(识记)第二单元态度转变知识点:态度转变模型(识记)、态度转变理论(一)海德的平衡理论(二)认知失调论(三)社会交换论(识记)第三单元态度测量第六节人际关系第一单元人际关系的类型知识点:人际关系的概念(识记,领会)个体性、直接性、情感性知识点:人际关系的建立与发展(识记)(一)建立与发展的阶段人际关系的建立与发展经过定向、探索、情感交流和稳定交往四个阶段。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

心理咨询师考试大纲社会心理学部分第一节概述第一单元研究对象和范围89-91一、社会心理学的定义1.侧重于心理学的定义2.侧重于社会学的定义二、社会行为及社会心理1. 社会行为:社会行为及其发展取决于个体及其所处情境的状况。

勒温提出过一个著名的公式: () 行为;个体;个体所处的情境;函数关系,行为是个体及其情境的函数。

(二)社会心理三、社会心理学的研究范围(1)在个体层面(2)在人际层面(3)在群体层面(4)在社会层面(参见本课程教学参考资料:专栏2-1)第二单元社会心理学简史(1)教材(基础知识)P91-97一、哲学思辨阶段1.这一阶段是从古希腊开始,延续到十九世纪上半叶。

特点是:根据哲学思辩及社会准则来认识社会行为。

但在这一阶段,有关社会心理学的思想是和一般的心理学见解混杂在一起,很难把“纯”社会心理学的观点分离出来。

2.这一阶段对人性的争论,不能用经验方法证明其假设,因而不具有科学形态。

但对后来的社会心理学具有启蒙作用.二、经验描述阶段(1)达尔文的进化论(2)德国的民族心理学(3)法国的群众心理学(4)英国的本能心理学(5)奥地利的精神分析学派三、实证分析阶段(1)瑟斯顿、李科特的态度测量;(2)谢里夫“游动效应”研究;(3)莫里诺发展了社会测量法;(4)勒温最伟大的社会心理学家之一。

(参见本课程教学参考资料:专栏2-2、专栏2-3)第三单元社会心理学的研究(1)教材(基础知识)P97-102一、社会心理学研究应遵循的主要原则1. 价值中立原则2.系统性原则3.伦理原则二、社会心理学研究的主要方法(一)观察法1.自然观察:在自然情境中对人的行为进行观察,其特点是对所观察的行为尽可能少地干预。

2.参及观察:观察者及被观察者之间存在互动关系,这种观察叫参及观察。

即观察者作为被观察者群体的一员进行的观察。

(二)调查法1、访谈法:研究者通过及研究对象进行头交谈来收集资料的方法叫做访谈法。

•分类:结构访谈及非结构访谈;直接访谈及间接访谈。

•访谈过程及技巧:准备工作;接近被访谈者;应对拒绝的技巧;谈话和提问的技巧;追问技巧2、问卷法•特点:一是标准化程度较高,二是收效快,能在短期内获得大量信息。

•类型•问卷的结构•问卷设计的原则:目的性原则;全面性原则;非歧义性原则;非暗示性原则(参见本课程教学参考资料:专栏2-4、专栏2-5)第四单元主要理论流派103-107一、社会学习论1. 社会学习论起源于行为主义,认为先前的学习对现在的行为有决定作用;2. 班杜拉和沃尔特斯提出了社会学习论;3. 在社会学习论看来,学习过程大致有三种机制,即联想、强化及模仿。

二、社会交换论1.成功命题2.刺激命题3.价值命题4.剥夺—满足命题5.侵犯—赞同命题三、符号互动论•认为社会心理学的研究对象是社会互动过程中的个人行为和活动,而个人行为只是整个社会群体行为和活动的一部份。

(一)符号互动论的基本假设(二)主要观点四、精神分析论(一)弗洛伊德精神分析论的主要概念和观点1.意识及潜意识(无意识) 4.生本能及死本能2.“力必多” 5.人格结构3.快乐原则及现实原则(二)荣格的分析心理学1. 及弗洛伊德相比,荣格更强调人的精神有崇高的抱负,反对弗洛伊德的自然主义倾向;2. 荣格认为许多现代人都患有“神经官能症”;3. 心理治疗的目的应该是发展病人的创造性潜力及完整的人格,而不是治疗症状;4. “集体无意识”理论。

(三)新精神分析论的主要观点1.霍妮的“文化因素论”2.沙利文的人际关系学说第二节社会化及自我第一单元社会化108-111一、社会化的概念1.从社会视角看,社会化即社会对个体进行教化的过程;2.按社会化的发展阶段划分,有早期社会化、继续社会化;3.现代观点则主张,社会化伴随人的一生,即终生社会化;4.再社会化:由于社会急剧变化,对个体重新进行社会化的过程。

其中包括对早期社会化及继续社会化过程中没有取得合格社会成员资格的个体的再教化。

二、社会化的基本内容1.教导社会成员掌握生活及生产的基本知识和技能;2.教导社会成员遵守社会规范;3.教导社会成员树立生活目标,确定人生理想;4.培养社会角色。

三、社会化的基本条件•人类有较长的生活依赖期,大致持续13—25年。

即有一个不能独立生活的童年时期,这是个体接受社会化最好的时期,也是社会化的基础;•人类具有超越本能的能力。

四、个体社会化的载体1.家庭2.学校3. 大众传播媒介4.参照群体五、社会化的分类1. 语言社会化2. 性别角色社会化3.道德社会化4.政治社会化第二单元社会角色及其理论 P111-113一、社会角色的概念1.社会角色是个体及其社会地位、身份相一致的行为方式及相应的心理状态;2.角色是在互动过程中形成的;3.角色理论按照人们所处的社会地位及身份研究和解释个体的行为及其规律。

二、社会角色的分类1. 按角色获得方式可分为先赋角色和成就角色;2. 按角色行为的规范化程度可分为规定型角色及开放型角色;3. 按角色的功能可分为功利型角色和表现型角色;4. 按角色承担者的心理状态可分为自觉角色和不自觉角色。

三、角色扮演:角色扮演过程含有角色期待、角色领悟和角色实践三个要素。

1. 角色期待2. 角色领悟3.角色实践四、角色失调:常见的角色失调有四种形式:角色冲突、角色不清、角色中断及角色失败。

1. 角色冲突2.角色不清3. 角色中断4.角色失败第三单元自我、身份和自尊113-117一、自我(1)(一)自我的概念•自我,亦称自我意识或自我概念,是个体对自己存在状态的认知;•主我及客我,前者是认识的主体,是主动的自我,后者是认识的对象,即被观察者;•镜我,是由他人的判断所反映的自我概念。

(二)自我的结构1.物质自我:个体如何看自己身体的层面;2.心理自我:个体如何看自己心理世界的层面;3.社会自我:社会如何看待个体同时被个体意识到的层面;4.理想自我:理想中,“我”该是怎样的人;5.反思自我:个体如何评价他人和社会对自己的看法。

(三)自我概念的功能1.保持个体内在的一致性2.解释经验3.决定期待一、自尊1.概念:是个体对其社会角色进行自我评价的结果。

自尊水平是个体对每一角色进行单独评价的总和。

2.影响自尊的因素(1)家庭中亲子关系的影响(2)行动表现的反馈(3)选择参及和扬长避短(4)根据相似性原理正确进行社会比较3.自尊的测量第三节社会知觉及归因第一单元社会知觉一、基本概念117-1191. 社会知觉,又称社会认知,即个体对他人、群体以及对自己的知觉。

2. 社会知觉及普通心理学的知觉的含义有所不同。

后者是指个体对直接作用于自己的客观刺激物整体属性的反映,不包括想象、判断等过程;前者则包括整个认知过程,既有对人外部特征的知觉,又有对人格特征的了解以及对其行为原因的判断及解释。

3. 社会知觉是一种基本的社会心理活动,人的社会动机、社会态度、社会化过程、社会行为的发生都是以社会知觉为基础的。

二、影响社会知觉的主观因素1.对他人表情的知觉:(1)面部表情(2)身段表情(3)言语表情2.对他人人格的知觉3.对人际关系的知觉4.对行为原因的知觉三、影响社会知觉的主观因素1. 认知者的经验:图式的作用:(1)影响个体对他人的知觉(2)影响对注意对象的选择(3)影响记忆(4)影响自我知觉2. 认知者的动机及兴趣:由于动机和兴趣不同,个体选择认知对象有所不同。

3. 认知者的情绪:处于积极情绪状态下的认知者倾向于给他人赋予积极品质,用积极的“目光”知觉他人;反之则用消极“目光”去知觉他人。

第二单元印象形成及印象管理印象及印象形成119-122一、印象及印象形成的概念:印象:是个体头脑中有关认知客体的形象。

个体接触新的社会情境时,总是按照以往经验,将情境中的人或事进行归类,明确它对自己的意义,使自己的行为获得明确定向,这一过程称~二、印象形成的效应1. 首因效应及近因效应2.光环效应3.刻板印象三、印象形成中的信息整合模式加法模式1. 加法模式2.平均模式3. 加权平均模式4.中心品质模式(一)印象管理的概念:亦称印象整饰,指个体以一定方式去影响他人对自己的印象。

即个体进行自我形象的控制,通过一定的方法去影响别人对自己的印象形成,使他人对自己的印象符(二)印象管理的作用(三)常用的印象管理策略。

(参见本课程教学参考资料:专栏2-6)1.按社会常模管理自己 3.按社会期待管理自己,符合角色的社会规范2.隐藏自我及自我抬高 4.投人所好第三单元归因归因的概念及分类122-125一、归因的概念:1.指个体根据有关信息、线索对自己和他人的行为原因进行推测及判断的过程。

归因不仅是一种心理过程,也是人类的一种普遍需要。

每一个人都可以被看成是业余社会心理学家,每个人都有一套从其经验归纳出来的,关于行为原因及行为之间的联系的看法和观念。

2.归因:即归结行为的原因。

指个体根据有关信息、线索对行为原因进行推测及判断的过程。

二、行为原因的分类:1.内因及外因2.稳定性原因及易变性原因3.可控性原因及不可控性原因三、控制点理论及归因原则(参见本课程教学参考资料:专栏2-7)1. 控制点理论2. 归因原则:(1)不变性原则(2)折扣原则(3)协变原则3. 根据三维理论,个体在归因时需要同时考虑三种信息:(1)特异性信息:行为主体的反应方式是否有特异性,是否只针对某一刺激客体做出反应。

(2)共同性信息:不同的行为主体对同一刺激的反应是否相同。

(3)一致性信息:行为主体在不同背景下做出的反应是否一致。

五、影响归因的因素1. 社会视角2.自我价值保护3.观察位置4.时间因素第四节社会动机及社交情绪第一单元社会动机概述社会动机的概念及动机过程 P126-127一、社会动机的概念:动机是引起、推动、维持及调节个体行为,使之趋向一定目标的心理过程或内在动力。

由人的自然属性、自然需要引起的动机称为自然动机;由人的社会属性、社会需要引起的动机称为社会动机。

社会动机是人的社会行为的直接原因。

二、动机过程:人的某种需要从未满足状态转换到满足状态,然后产生新的需要,这一循环过程称~三、社会动机的功能及动机强度及活动效率的关系1. 社会动机的功能:(1)激活功能(2)指向功能(3)维持及调节功能四、动机强度及活动效率的关系:一般说来,动机强度及活动效率之间的关系大致呈倒U型曲线,即中等强度的动机,活动效率最高。

动机强度过低或过高,均会导致活动效率下降。

第二单元主要的社会动机一、亲合动机 P127-135亲合:是个体害怕孤独,希望及他人在一起,建立协作和友好联系的一种心理倾向。

即合群,是人际吸引的最低层次。

亲合需要引起亲合动机,而亲合动机则导致亲合行为。

(一)亲合的起源:亲合起源于依恋。

(二)亲合的作用:1.满足个体的某些社会性需要2.获得信息3.减轻心理压力4.避免窘境(三)影响亲合的因素:1.情境因素2.情绪因素3.出生顺序二、成就动机:是个体追求自认为重要的有价值的工作,并使之达到完善状态的动机。