河中石兽》练习题复习

【教育资料】《河中石兽》练习题及答案学习精品

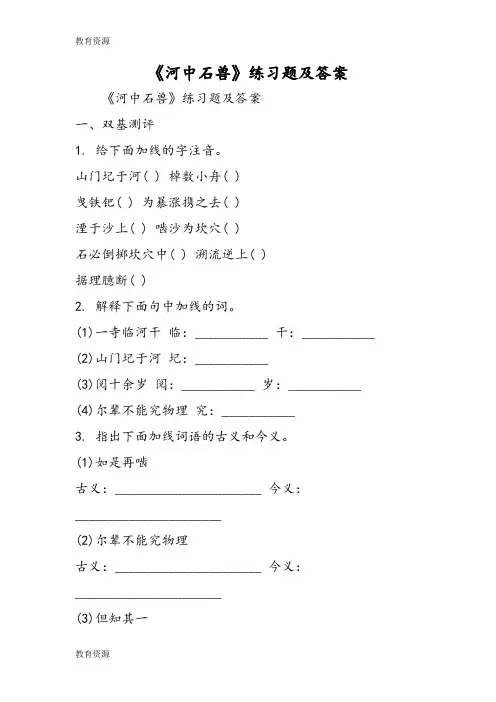

《河中石兽》练习题及答案《河中石兽》练习题及答案一、双基测评1. 给下面加线的字注音。

山门圮于河( ) 棹数小舟( )曳铁钯( ) 为暴涨携之去( )湮于沙上( ) 啮沙为坎穴( )石必倒掷坎穴中( ) 溯流逆上( )据理臆断( )2. 解释下面句中加线的词。

(1)一寺临河干临:___________ 干:___________(2)山门圮于河圮:___________(3)阅十余岁阅:___________ 岁:___________(4)尔辈不能究物理究:___________3. 指出下面加线词语的古义和今义。

(1)如是再啮古义:______________________ 今义:______________________(2)尔辈不能究物理古义:______________________ 今义:______________________(3)但知其一古义:______________________ 今义:______________________4. 下面句中的“之”用法不同的一项是( )A. 闻之笑曰B. 当求之于上流C. 一老河兵闻之D. 其反激之力5. 翻译下面的句子。

(1)是非木柿,岂能为暴涨携之去?译:___________________________________________________ ____(2)然则天下事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?译:___________________________________________________ ____6. 文中讲到了哪几种寻找石兽的方法?他们各自的根据是什么?答:___________________________________________________ ____7. 这个故事说明了一个什么道理?答:___________________________________________________ ____二、能力迁移阅读下面的文段,完成8—12题。

《河中石兽》综合练习(含答案)

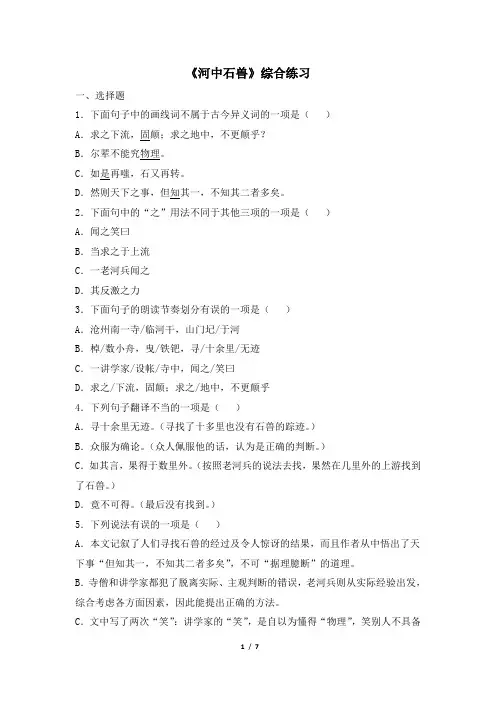

《河中石兽》综合练习一、选择题1.下面句子中的画线词不属于古今异义词的一项是()A.求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?B.尔辈不能究物理。

C.如是再嗤,石又再转。

D.然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣。

2.下面句中的“之”用法不同于其他三项的一项是()A.闻之笑曰B.当求之于上流C.一老河兵闻之D.其反激之力3.下面句子的朗读节奏划分有误的一项是()A.沧州南一寺/临河干,山门圮/于河B.棹/数小舟,曳/铁钯,寻/十余里/无迹C.一讲学家/设帐/寺中,闻之/笑曰D.求之/下流,固颠;求之/地中,不更颠乎4.下列句子翻译不当的一项是()A.寻十余里无迹。

(寻找了十多里也没有石兽的踪迹。

)B.众服为确论。

(众人佩服他的话,认为是正确的判断。

)C.如其言,果得于数里外。

(按照老河兵的说法去找,果然在几里外的上游找到了石兽。

)D.竟不可得。

(最后没有找到。

)5.下列说法有误的一项是()A.本文记叙了人们寻找石兽的经过及令人惊讶的结果,而且作者从中悟出了天下事“但知其一,不知其二者多矣”,不可“据理臆断”的道理。

B.寺僧和讲学家都犯了脱离实际、主观判断的错误,老河兵则从实际经验出发,综合考虑各方面因素,因此能提出正确的方法。

C.文中写了两次“笑”:讲学家的“笑”,是自以为懂得“物理”,笑别人不具备这方面的知识;写老河兵的“笑”,是因为他富有实际经验,笑讲学家主观判断。

D.《河中石兽》的作者是清代文学家纪昀。

纪昀,字晓岚,著有《阅微草堂笔记》《四库全书》。

二、填空题1.给画线字注音。

沧州南一寺临河干(),山门圮()于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募()金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。

棹()数小舟,曳()铁钯(),寻十余里无迹。

2.解释下列句中画线的词。

(1)阅十余岁,僧募金重修()(2)棹数小舟,曳铁钯()()(3)山门圮于河()(4)必于石下迎水处啮沙为坎穴()(5)然则天下之事,但知其一()三、综合性学习题1.“国学教育”有利于促进民族文化的伟大复兴。

七年级下册《河中石兽》练习题(含答案)

七年级下册24 河中石兽一、基础知识1.解释下列句中加点的词语。

(1)山门圮.于河()(2)阅.十余岁()(3)曳.铁钯()(4)湮.于沙上()2.下列句中加点的“之”字的用法与其他三项不同的是()A.闻之.笑曰:“尔辈不能究物理……”B.凡河中失石,当求之.于上流C.一老河兵闻之.,又笑曰……D.水不能冲石,其反激之.力二、阅读理解(一)课内阅读阅读课文,回答问题。

沧州南一寺临.河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。

棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究.物理。

是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮.沙为坎穴。

渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转。

转转不已.,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?3.解释文中加点的词。

(1)临()(2)究()(3)啮()(4)已()4.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)是非木杮,岂能为暴涨携之去?(2)然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?5.文中讲到了哪几种寻找石兽的方法?它们各自的根据是什么?6.这个故事说明了一个什么道理?(二)类文阅读阅读下面的文言文,回答问题。

赵括自少时学兵法,言兵事①,以.天下莫能当。

尝与其父奢言兵事,奢不能难②,然不谓善。

括母问奢其故.,奢曰:“兵③,死地也,而括易言之④。

使⑤赵⑥不将括即已,若必将之,破赵军者必括也。

”赵括既代廉颇,悉更约束,易置⑦军吏。

秦将白起闻之,纵奇兵⑧,佯败走,而绝⑨其粮道,分断其军为二,士卒离心。

四十余日,军饿,赵括出锐卒自搏战,秦军射杀赵括。

七下语文《河中石兽》精选题含答案

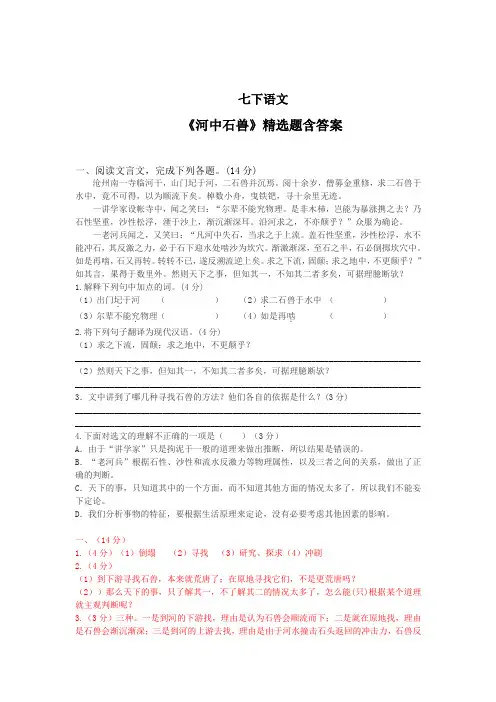

七下语文《河中石兽》精选题含答案一、阅读文言文,完成下列各题。

(14分)沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。

棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。

是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。

渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转。

转转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?1.解释下列句中加点的词。

(4分)(1)出门圮.于河()(2)求.二石兽于水中()(3)尔辈不能究.物理()(4)如是再啮.()2.将下列句子翻译为现代汉语。

(4分)(1)求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?_______________________________________________________________________________ (2)然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?_______________________________________________________________________________ 3.文中讲到了哪几种寻找石兽的方法?他们各自的依据是什么?(3分)_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 4.下面对选文的理解不正确的一项是()(3分)A.由于“讲学家”只是拘泥于一般的道理来做出推断,所以结果是错误的。

文言文专题(七年级下册)《河中石兽》复习习题

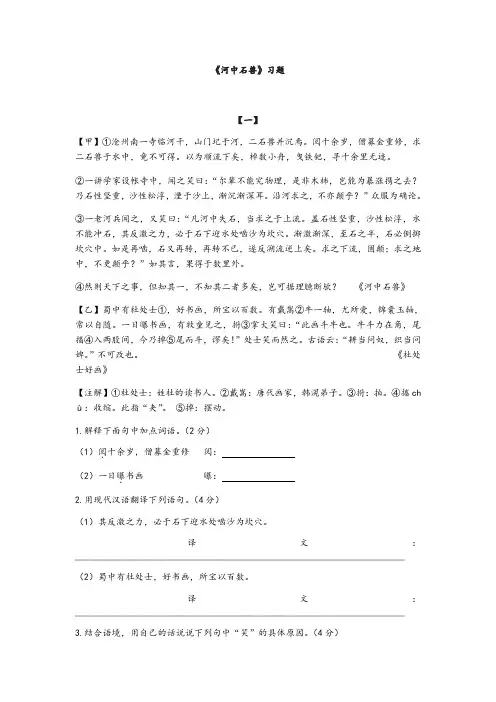

《河中石兽》习题【一】【甲】①沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得。

以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

②一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

③一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。

渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转,再转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。

④然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,岂可据理臆断欤?《河中石兽》【乙】蜀中有杜处士①,好书画,所宝以百数。

有戴嵩②牛一轴,尤所爱,锦囊玉轴,常以自随。

一日曝书画,有牧童见之,拊③掌大笑曰:“此画斗牛也。

牛斗力在角,尾搐④入两股间,今乃掉⑤尾而斗,谬矣!”处士笑而然之。

古语云:“耕当问奴,织当问婢。

”不可改也。

《杜处士好画》【注解】①杜处士:姓杜的读书人。

②戴嵩:唐代画家,韩滉弟子。

③拊:拍。

④搐ch ù:收缩。

此指“夹”。

⑤掉:摆动。

1.解释下面句中加点词语。

(2分)(1)阅.十余岁,僧募金重修阅:(2)一日曝.书画曝:2.用现代汉语翻译下列语句。

(4分)(1)其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。

译文:________________________________________________________________________(2)蜀中有杜处士,好书画,所宝以百数。

译文:________________________________________________________________________3.结合语境,用自已的话说说下列句中“笑”的具体原因。

(4分)(1)一讲学家设帐寺中,闻之笑曰原因:________________________________________________________________________(2)有牧童见之,拊掌大笑曰原因:________________________________________________________________________4.结合文本,谈谈你读了甲乙两文后分别得到的启示。

《河中石兽》练习题及答案

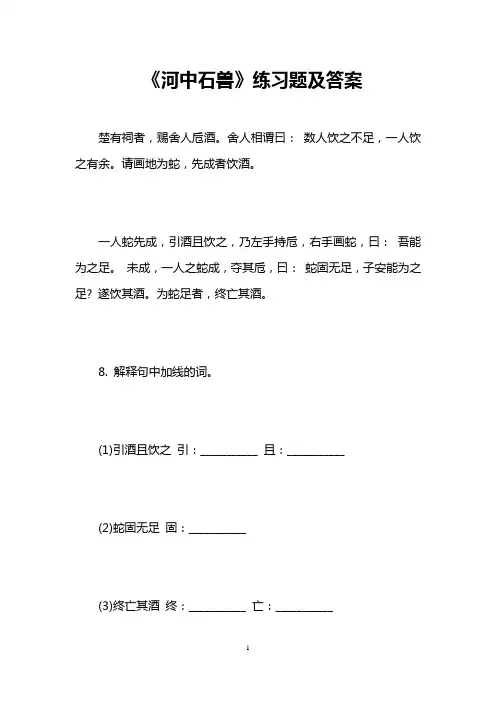

《河中石兽》练习题及答案楚有祠者,赐舍人卮酒。

舍人相谓曰:数人饮之不足,一人饮之有余。

请画地为蛇,先成者饮酒。

一人蛇先成,引酒且饮之,乃左手持卮,右手画蛇,曰:吾能为之足。

未成,一人之蛇成,夺其卮,曰:蛇固无足,子安能为之足? 遂饮其酒。

为蛇足者,终亡其酒。

8. 解释句中加线的词。

(1)引酒且饮之引:___________ 且:___________(2)蛇固无足固:___________(3)终亡其酒终:___________ 亡:___________9. 下面句中的之字指代的内容与其他三个不同的是( )A. 数人饮之不足B. 引酒且饮之C. 子安能为之足D. 一人饮之有余10. 翻译下面的句子。

(1)请画地为蛇,先成者饮酒。

译:_______________________________________________________ (2)蛇固无足,子安能为之足?译:_______________________________________________________11. 由这个故事得出的一个成语是:______________________12. 这个故事有什么寓意?说说你的理解。

答:_______________________________________________________三、创新运用13. 从语言表达的角度看,下面的广告语有没有毛病?试作分析。

(1)今年我家不收礼,收礼就收脑白金。

答:_______________________________________________________(2)艾琳洗面奶特别适合任何皮肤。

答:_______________________________________________________14. 对同一个现象,产生不同的认识,这在生活中是很常见的。

请你举一个例子,并简单说说为什么会有这种不同。

答:__________________________________________________________________[自评反思](学习本文后有什么收获?还有什么问题?)_____________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____[交流园地](家长、学生、教师互相交流,教学相长)_____________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____四、1、本文选自,作者是人。

河中石兽专题练习

《河中石兽》专题练习一.1.解释选文中加横线的词。

(1)棹:(2)溯流:(3)果:。

2.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)一寺临河干,山门圮于河(2)必于石下迎水处啮沙为坎穴3.概括选文第②段寻找石兽的途径。

4.《河中石兽》这则故事告诉我们一个什么道理从文中找出说明这个道理的原句。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________二. 1.解释下面句中画线的词。

(1)一寺临河干临:___________(2)山门圮于河圮:___________(3)阅十余岁阅:___________ (4)尔辈不能究物理究:___________三.1.将下列句子翻译成现代汉语①是非木杮,岂能为暴涨携之去②然则天下事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤2.对于河中石兽的位置,寺僧判断其“在水中”,“顺流下点”;讲学家判断其在“湮于沙下,渐沉渐深”,理由是_____________________________,老兵判断其在“上流”,是因为“转转不已,遂反溯流逆上矣”。

(用原文填空)3.这个故事说明一个什么道理四. (1)解释下列句中加点的词。

①一寺临河干.______ ②竟.不可得______③岂能为暴涨..携之去______ ④遂.反溯流逆上矣______(2)用现代汉语翻译下列句子。

①山门圮于河,二石兽并沉焉。

②求之地中,不更颠乎(3)讲学家是一个怎样的人(4)老河兵的判断为什么是正确的(5)课文阐述的事理对我们平时的生活、学习有什么启示五. 1.解释下面句中加下划线的词语。

⑴一寺临河干()⑵山门圮于河()⑶求石兽于水中()⑷求之下流,固颠()(5)如是再啮()(6)尔辈不能究物理()六.1.解释下列加下划线词语在文中的意思。

《河中石兽》-专项练习附答案(可编辑修改word版)

《河中石兽 》复习题一、《河中石兽》选自 。

作者是 ,字 ,清代 ﹑ 。

他学问渊博,在乾隆年间辑修 二、字词分析:1、 注音:溯 欤3、通假字: 钯: 颠:4、解释下列加点词的意义和用法。

果得于数里外 如是再啮 如其言 (1)介词 在 (2)介词,像 (3)介词 按照5、下列语句中含通假字的一项是( )A .一寺临河干 B.棹数小舟 C. 不亦颠乎 D.一讲学家设帐寺中. 6、 一词多义:闻之笑曰 代词,代顺流而下寻找石兽这件事 沿河求之 代词,代石兽. 一老河兵闻之 代词,代讲学家的话 当求之于上流 代词,代石头 其反激之力 的 至石之半 的 求之下流、求之地中 代词,代石兽 然则天下之事 的 ⑴岂能为暴涨携之去? ( 被 ) ⑵众服为确论 (认为 ) ⑶必于石下迎水处啮沙为坎穴( 成为) 5. 古今异义6、下列句中加点的词古义和今义相同的是( ) A.但知其一 B.是非木柿 C.岂能为暴涨携之去 D.一讲学家设帐寺中三、翻译下列句子。

1、沧州南一寺临河干,ft 门 圮(pǐ)于河,二石兽并沉焉。

沧州南面,有一座寺庙靠近河边,庙门 倒塌到河里,(门旁)两只石兽也一起沉到河里了。

2、阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。

经历了十多年,和尚募集到了一笔钱,(决定)重修(庙门),便到河中寻找那两只石兽,居然没找到,认为石兽顺着河的方向冲到下游去了。

3、棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。

于是划着几只小船,拉着铁耙,寻找了十多里地,也不见其踪影。

4、一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究 物理。

是非木杮(fèi),岂能为暴涨携之去?有个讲学者在庙里开馆执教,听到这件事便嘲笑说:“你们这些人不能推究 事物的道理。

这不是木片,怎么能被洪水带了走呢?5、乃石性坚重,沙性松浮,湮(yān)于沙上,渐沉渐深耳。

石头的特性是坚硬而沉重,泥沙的特性松散而轻浮,石兽埋没在泥沙上,就会越沉越深。

(完整版)《河中石兽》-专项练习附答案.doc

《河中石兽》复习题一、《河中石兽》选自。

作者是,字,清代﹑。

他学问渊博,在乾隆年间辑修二、字词分析:1、注音:圮曳棹杮湮溯欤2、重点字词:临:河:余:湮:圮:阅:岁:是:杮( f èi):并:啮:坎穴:臆断:已:如:设帐:竟:棹:曳:但:倒掷:盖:暴涨尔辈:求:以为:溯流:固:究:然则:遂:3、通假字:钯:颠:4、解释下列加点词的意义和用法。

果得于数里外如是再啮如其言...(1)介词在(2)介词,像(3)介词按照5、下列语句中含通假字的一项是()A . 一寺临河干 B. 棹数小舟 C.不亦颠乎D.一讲学家设帐寺中.6、一词多义:闻之笑曰代词 , 代顺流而下寻找石兽这件事沿河求之代词 , 代石兽 .一老河兵闻之代词 , 代讲学家的话当求之于上流代词 , 代石头其反激之力的至石之半的求之下流、求之地中代词 , 代石兽然则天下之事的⑴岂能为暴涨携之去?(被)⑵众服为确论(认为)⑶必于石下迎水处啮沙为坎穴(成为)5.古今异义古今干岸不潮湿阅经历阅读物理事物的道理一门学科是这表判断的动词 1已停止已经6、下列句中加点的词古义和今义相同的是()A. 但知其一B.是非木柿..C.岂能为暴涨携之去D.一讲学家设帐寺中..三、翻译下列句子。

1、沧州南一寺临河干,山门圮(pǐ)于河,二石兽并沉焉。

沧州南面,有一座寺庙靠近河边,庙门倒塌到河里,(门旁)两只石兽也一起沉到河里了。

2、阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。

经历了十多年,和尚募集到了一笔钱,(决定)重修(庙门),便到河中寻找那两只石兽,居然没找到,认为石兽顺着河的方向冲到下游去了。

3、棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。

于是划着几只小船,拉着铁耙,寻找了十多里地,也不见其踪影。

4、一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。

是非木杮( f èi),岂能为暴涨携之去 ?有个讲学者在庙里开馆执教,听到这件事便嘲笑说:“你们这些人不能推究事物的道理。

《河中石兽》同步练习及答案

《河中石兽》同步练习及答案《河中石兽》同步练习及答案引导语:《河中石兽》是清代诗人纪昀的一首诗,下面是关于《河中石兽》的相关习题集答案,希望可以帮助大家学好这首诗。

《河中石兽》同步练习及答案《河中石兽》[测评·反思·交流]一、双基测评1. 给下面加线的字注音。

山门圮于河( ) 棹数小舟( )曳铁钯( ) 为暴涨携之去( )湮于沙上( ) 啮沙为坎穴( )石必倒掷坎穴中( ) 溯流逆上( )据理臆断( )2. 解释下面句中加线的词。

(1)一寺临河干临:___________ 干:___________(2)山门圮于河圮:___________(3)阅十余岁阅:___________ 岁:___________(4)尔辈不能究物理究:___________3. 指出下面加线词语的古义和今义。

(1)如是再啮古义:______________________ 今义:______________________(2)尔辈不能究物理古义:______________________ 今义:______________________(3)但知其一古义:______________________ 今义:______________________4. 下面句中的“之”用法不同的一项是( )A. 闻之笑曰B. 当求之于上流C. 一老河兵闻之D. 其反激之力5. 翻译下面的句子。

(1)是非木柿,岂能为暴涨携之去?译:_______________________________________________________(2)然则天下事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?译:_______________________________________________________6. 文中讲到了哪几种寻找石兽的方法?他们各自的根据是什么?答:_______________________________________________________7. 这个故事说明了一个什么道理?答:_______________________________________________________二、能力迁移阅读下面的文段,完成8—12题。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

古文有多重要不用老师多说了吧!期末考试词语解释错了你有脸见我吗? 一 份耕耘一份收获,别想着不劳而获就对了。

一、解释划横线字词。

沧州南一寺临河干(注音:

解释:

),山门圮(注音: 解释: )

于( )河,二石兽并( )沉焉( )0阅( )十余岁(

),僧募金

重修,求( )石兽于( )水中,竟( )不可得。

以为( )顺流下矣, 棹(注音: 解释:

)数小舟,曳(注音:

解释:

)铁钯,寻十

余里无迹。

一讲学家设帐( )寺中,闻( )之(

)笑曰:“尔辈(

)

不能究( )物理( ),是( )非木柿(注音:

解

释: ),岂(

)能为(

)暴涨(

)携之去(

)?

乃(

)石性坚重,沙性松浮,湮(注音: 解释:

)于沙上,

渐沉渐深耳(

)0沿河求之,不亦颠( )乎? ”众服为确论

(

)0

一老河兵闻之,又笑曰:“凡( )河中失石( ),当( )求之

然则( )天下之事,但( )知其一,不知其二者多矣,可( )据理臆

断( )欤(注音:

解释:

)?

二、填空

材为( ) 2、古今异义。

(1)阅十余岁古义: _______ ;今义: _______ ? (2)阅十余岁古义: ________ ;今义: ________ ?

(3)尔辈不能究物理 古义: _________ 」 今义: __________________ (4)是非木柿 古义: ___________ 」今义: ___________ ? (5) _______________________ 渐沉渐深耳 古义: ;今义: ?

第 六 单 元 古 文 《河 中 石 兽

( )于(

)上流。

盖( 反激之力( ),必(

)于(

释:

)沙为( )坎穴(注音:

渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是( 遂( )反( )溯流(注音:

固 ( )颠( );求之地中,不更颠乎? )石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其

)石下迎水处啮(注音:

解 解释:

),渐激

)再啮,石又再转。

转转不已( ),

解释:

)逆上矣。

求之下流,

”如( )其言,果得于数里外。

1、本文选自( ),作者( ),字( ),是( )

(朝代)人。

编撰《四库全书》,本书分为(

)()()四个部分。

本文题

⑹转转不已古义: ___________ ;今义: _______ ?

(7)但知其一,不知其二古义: _________ ;今义:______ ?

(8)求二石兽于水中古义: _________ 今义:_______________

三、问答

1、僧侣和讲学家犯了什么错?为什么老河兵的方法是对的?

2、寺僧、讲学家、老河兵性格特征?

3、文章最后一句是什么表达方式?这个故事说明了一个什么道理?

4、对于河中石兽的位置,寺僧判断其“在水中”、“顺流下矣”;讲学家判断其在

____________ 理由是________________ ;老水兵则判断其在 _________________ ,是因为“转转不已,遂反溯流逆上矣”。

5、课文阐述的事理对我们平时的生活、学习有什么启示???

一、不能片面地理解,而要全面深入地调查探究事物的特(角度:只知其一不知其二) ?

二、不能主观臆断,而应当遵循事物的客观规律。

(角度:可据理臆断欤)?

三、生活学习中要注意理论联系实际,不可做空头理论家的哲理。

(角度:老河兵正确)?。