人教部编版九年级下册语文第三单元《课外古诗词诵读》课件

合集下载

统编版语文九年级下册课外古诗词诵读《定风波》课件(共29张PPT)

[

脱时界以样”晴有人人 ,,的物可环,诗生有

结

且我能喜以境心曰道悲 行们有,影可雨:路欢

束

且应几不响以的“难离 歌该人以环影时心免合

语

]

。像?己境响候晴坎,

苏当悲。心,的坷月

轼我”可境晴时曲有

那们宠以,也候折阴

样身辱达心是,。晴

做处偕到境

雨汪圆

定风波

【北宋】苏轼

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。 竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

为什么不 高声吟咏 慢慢走

外物不足萦怀 无所畏惧,气定神闲

轻松欢快 神自若

泰然处之

诗词背景 这首词作于宋神宗元丰五年(1082年), 此时苏轼因乌台诗案被贬谪黄州已近三年。 在这遭受严重政治迫害后的几年里,苏轼内 心当然有忿懑和痛苦的一面,但他却始终能 以超人的旷达心态泰然处之。这首《定风波》 就表现了苏轼当时“泰然处之”的心境。

不以物喜,不以己悲

肆

小结体悟

词人出游遇雨,却不慌不忙,在雨中吟咏长 啸,聆听雨韵,思索人生。那"穿林打叶"的风雨, 可以不去留意,把它们当作背景音乐;那料峭的 春风,最多不过把酒吹醒,让人感到微冷而已。 胸怀坦荡,可以包容天地,听任自然。这样,无 论是风吹雨打,还是阳光照耀,都能随遇而安。 人生何尝不会"栉风沐雨"?只要坚守自己的精神 世界,顺境不骄,逆境不惧,就会少些烦恼,多 些宁静和快乐。

他的一生伤痕累累,可是他却甘 愿抹去冬雪,把春风留给人间……

定风波

【北宋】苏轼

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。 竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照 却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风 雨也无晴。

第三单元 课外古诗词诵读 (共58张) 课件—2020-2021学年九年级语文下册部编版

定 风 波

一、解读小序,了解背景。

三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆 狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此词。

1、词的小序写了什么内容?

★时间:三月七日

★地点:沙湖道中。

★环境:先雨后晴。 ★事件:遇雨。

★人物:雨具(拿着雨具的仆人),同行,余。

★感觉:狼狈 不觉 ★故:交代写作缘由。

小序交待了写作时间、地点、环境、人 物、事件。

“莫听”“ 吟啸” “何妨” “徐行”

态度

超然物外 泰然自若怕” “任平生”

搏击风雨、笑傲人 生、泰然处之、无 所畏惧、潇洒从容

洒脱 乐观

晴

“回首” “归去” “也无风雨也无晴”

心中 无晴雨

宠辱偕忘 超然物外

三、探究

2、词中塑造了一个怎样的抒情主人公形象?

沉着:再大的穿林打叶声,都打不乱一 个人既有的步伐,只要你视风雨为无物, 照样吟啸徐行。

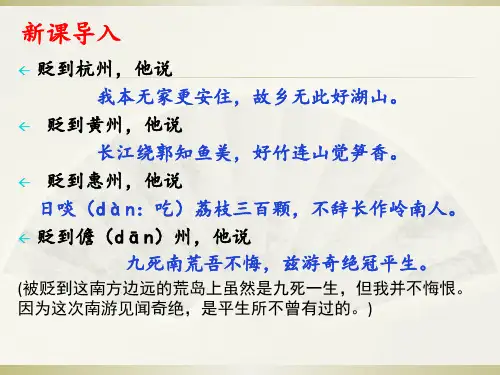

临江仙①·夜登小阁忆洛中旧游(宋)陈与义

忆昔午桥②桥上饮,坐中多是豪英③。长沟④流 月去无声。杏花疏影⑤里,吹笛到天明。

注释: ①临江仙:词牌名。 ②午桥:在洛阳南面。坐中:在一起喝酒的人。 ③豪英:出色的人物。

回想当年在午桥饮宴,在一起喝酒的都是英雄豪杰。 ④长沟流月:月光随着流水悄悄地消逝。去无声:表示月亮西 沉,夜深了。 ⑤疏影:稀疏的影子。

背景介绍

这首词大概是在宋高宗绍兴五年(1135)或六 年陈与义退居青墩镇僧舍时所作,时年四十六或四 十七岁。陈与义是洛阳人,他追忆二十多年前的洛 中旧游。

那时是宋徽宗政和年间,天下还承平无事,可 以有游赏之乐。其后金兵南下,靖康之难后,宋氏 南渡,词人也因此也开始了流亡生涯,饱受国破家 亡的痛苦,历经颠沛流离。她在南宋都成临安回想 起青壮年时在洛阳与友人诗酒郊游的情景,不禁感 叹今昔巨变,写下了这首词。

第三单元课外古诗词诵读《临江仙夜登小阁忆洛中旧游》课件(共21张)语文九年级下册

【点拨】本题考查对词中意象和画面的概括。首先要通读作 品,明确上阕使用了“桥”“流水”“月影”“杏花”等意 象,这些意象具有闲适、优美、恬静等特点,由此概括出整 体画面即可。

(怀化中考)3.这首词的上下片运用的主要表达方式 分别是?

上片:记叙 下片:议论(抒情)

(怀化中考)4.全词表达了作者怎样的思想感情?

写作背景

这首《临江仙》词大概是在公元1135年(宋高宗绍兴五年) 或1136年(绍兴六年)陈与义退居青墩镇僧舍时所作,当时作者 四十六或四十七岁。陈与义是洛阳人,他追忆起二十多年前的洛 阳中旧游,那时是徽宗政和年间,当时天下太平无事,可以有游 赏之乐。其后金兵南下,北宋灭亡,陈与义流离逃难,备尝艰苦, 而南宋朝廷在南迁之后,仅能自立,回忆二十多年的往事,真是 百感交集。但是当他作词以抒发此种悲慨之时,并不直抒胸臆, 而且用委婉的笔调唱叹而出(这正是作词的要诀)。

二、诗歌鉴赏 临江仙·夜登小阁,忆洛中旧游 陈与义

忆昔午桥桥上饮,坐中多是豪英。长沟流月去 无声。杏花疏影里,吹笛到天明。 二十余年 如一梦,此身虽在堪惊。闲登小阁看新晴。古今 多少事,渔唱起三更。

2.本词上阕使用了哪些意象?描绘了一幅什么样的画面? 上阕使用了桥、流水、月影、杏花等意象。描

绘了一幅恬静欢愉的夜晚宴饮画面。

译文:

回忆当年在午桥畅饮,在座的都是英雄豪杰。月光 映在河面,随水悄悄流逝,在杏花稀疏的花影中,吹起竹 笛直到天明。

二十多年的经历好似一场梦,我虽身在,回首往昔却 胆战心惊。闲来无事登上小阁楼观看新雨初晴的景致。古 往今来多少历史事迹转瞬即逝,只有把它们编成歌的渔夫, 还在那半夜里低声吟唱。

赏析诗词

上片用“忆”字开篇,领起对早 年在家乡的自在快乐生活的回顾。

(怀化中考)3.这首词的上下片运用的主要表达方式 分别是?

上片:记叙 下片:议论(抒情)

(怀化中考)4.全词表达了作者怎样的思想感情?

写作背景

这首《临江仙》词大概是在公元1135年(宋高宗绍兴五年) 或1136年(绍兴六年)陈与义退居青墩镇僧舍时所作,当时作者 四十六或四十七岁。陈与义是洛阳人,他追忆起二十多年前的洛 阳中旧游,那时是徽宗政和年间,当时天下太平无事,可以有游 赏之乐。其后金兵南下,北宋灭亡,陈与义流离逃难,备尝艰苦, 而南宋朝廷在南迁之后,仅能自立,回忆二十多年的往事,真是 百感交集。但是当他作词以抒发此种悲慨之时,并不直抒胸臆, 而且用委婉的笔调唱叹而出(这正是作词的要诀)。

二、诗歌鉴赏 临江仙·夜登小阁,忆洛中旧游 陈与义

忆昔午桥桥上饮,坐中多是豪英。长沟流月去 无声。杏花疏影里,吹笛到天明。 二十余年 如一梦,此身虽在堪惊。闲登小阁看新晴。古今 多少事,渔唱起三更。

2.本词上阕使用了哪些意象?描绘了一幅什么样的画面? 上阕使用了桥、流水、月影、杏花等意象。描

绘了一幅恬静欢愉的夜晚宴饮画面。

译文:

回忆当年在午桥畅饮,在座的都是英雄豪杰。月光 映在河面,随水悄悄流逝,在杏花稀疏的花影中,吹起竹 笛直到天明。

二十多年的经历好似一场梦,我虽身在,回首往昔却 胆战心惊。闲来无事登上小阁楼观看新雨初晴的景致。古 往今来多少历史事迹转瞬即逝,只有把它们编成歌的渔夫, 还在那半夜里低声吟唱。

赏析诗词

上片用“忆”字开篇,领起对早 年在家乡的自在快乐生活的回顾。

语文九年级下册第三单元课外古诗词诵读《浣溪沙身向云山那畔行》PPT课件

我是经典吟诵人 ,我(们)把纳兰性德的《 》诵给您听! (自主选择一首纳兰词背诵,尝试着诵出感情 → 诵给自己的小伙伴听,努力完善个人诵读或自 己组团合作朗诵 → 展示诵读成果)

活动五:美词我来诵

“胸藏文墨虚若谷,腹有诗书气自华!”去读诗词吧,好让我们自己多一份诗情,好让我们的民族多一份文化自信!

作者简介

康熙二十一年(1682)八月,纳兰性德奉命与副都统郎谈等赴觇(chān)梭(suō)龙打虎山巡查边境,十二月返京。这首词大约作于这一时期。

写作背景

这首词抒发了奉使出塞的凄惘(wǎng)之情。全篇除结句外皆出之以景语,描绘了深秋远寒,荒烟落照的凄凉之景,而景中又无处不含悠悠苍凉的今昔之感,可谓景情交融。最后“古今幽恨几时平”则点明主旨。极写出塞远行的清苦和古今幽恨,既不同于遣戍关外的流人凄楚哀苦的呻吟,又不是卫边士卒万里怀乡之浩叹,而是纳兰对浩渺的宇宙,纷繁的人生以及无常的世事的独特感悟,虽可能囿(yòu)于一己,然而其情不胜真诚,其感不胜拳挚。

我向着那高耸ห้องสมุดไป่ตู้云的方向前进,北风呼啸,淹没了战马的嘶鸣声。深秋远远的边塞,使人不禁情伤。一抹晚烟袅袅升起,在这边地的城堡上显得尤其荒凉。夕阳西下,斜斜地照射在山海关城头的旗杆上。古往今来胸中的怨恨何时能平?

绘画展示

“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。” ——宋·苏轼《东坡题跋·书摩诘〈蓝田烟雨图〉》

活动二:美词我来绘

远塞的意象

云山 北风 嘶马 深秋 晚烟 戍垒 斜日 关城

画 意

活动一:美词我来读

ing

ing

ing

eng

eng

浣溪沙 纳兰性德 身向/云山/那畔行,北风/吹断/马嘶声,深秋/远塞若/为情! 一抹/晚烟/荒戍垒,半竿/斜日/旧关城。古今/幽恨/几时平!

活动五:美词我来诵

“胸藏文墨虚若谷,腹有诗书气自华!”去读诗词吧,好让我们自己多一份诗情,好让我们的民族多一份文化自信!

作者简介

康熙二十一年(1682)八月,纳兰性德奉命与副都统郎谈等赴觇(chān)梭(suō)龙打虎山巡查边境,十二月返京。这首词大约作于这一时期。

写作背景

这首词抒发了奉使出塞的凄惘(wǎng)之情。全篇除结句外皆出之以景语,描绘了深秋远寒,荒烟落照的凄凉之景,而景中又无处不含悠悠苍凉的今昔之感,可谓景情交融。最后“古今幽恨几时平”则点明主旨。极写出塞远行的清苦和古今幽恨,既不同于遣戍关外的流人凄楚哀苦的呻吟,又不是卫边士卒万里怀乡之浩叹,而是纳兰对浩渺的宇宙,纷繁的人生以及无常的世事的独特感悟,虽可能囿(yòu)于一己,然而其情不胜真诚,其感不胜拳挚。

我向着那高耸ห้องสมุดไป่ตู้云的方向前进,北风呼啸,淹没了战马的嘶鸣声。深秋远远的边塞,使人不禁情伤。一抹晚烟袅袅升起,在这边地的城堡上显得尤其荒凉。夕阳西下,斜斜地照射在山海关城头的旗杆上。古往今来胸中的怨恨何时能平?

绘画展示

“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。” ——宋·苏轼《东坡题跋·书摩诘〈蓝田烟雨图〉》

活动二:美词我来绘

远塞的意象

云山 北风 嘶马 深秋 晚烟 戍垒 斜日 关城

画 意

活动一:美词我来读

ing

ing

ing

eng

eng

浣溪沙 纳兰性德 身向/云山/那畔行,北风/吹断/马嘶声,深秋/远塞若/为情! 一抹/晚烟/荒戍垒,半竿/斜日/旧关城。古今/幽恨/几时平!

人教部编版九年级下册语文第三单元课外古诗词诵读《定风波(莫听穿林打叶声)》 (共19张PPT)(优质版推荐)

感悟人生

1.“料峭春风吹酒醒。微冷。山头斜照却 相迎”三句,给我们以怎样的人生启示?

阳光总在风雨后。 祸兮福所倚,福兮祸所伏。

2.“回首向来萧瑟处,归去。也无风雨也无晴”,词人在 大自然微妙的一瞬所获得怎样的一种顿悟和启示?

A“风雨”比喻词人生中的逆境,“晴”比喻春风得意的顺 境。

B人生有顺逆,有成败,有荣辱,有福祸。但无论处于何 种境地,我们都要以坦然而超脱的心态去对待,风雨改变 不了苏东坡,也改变不了我们。

答:下片到“山头斜照却相迎”三句,是写雨过天晴 的景象。这几句既与上片所写风雨对应,又为下文所 发人生感慨作铺垫。

4、“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无情”句饱含人生 哲理,应如何理解?

答:饱含人生哲理意味的点睛之笔,道出了词人在大自然微 妙的一瞬所获得的顿悟和启示:自然界的雨晴既属寻常,毫 无差别,社会人生中的政治风云、荣辱得失又何足挂齿?

们活得像他一样明亮,一样豁达。

小

结

返回

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

苏轼

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里 孤坟,无处话凄凉。 纵使相逢应不识,尘满 面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾 无言,惟有泪千行。料得年年肠断处:明月 夜,短松冈。

苏轼为什么会做这个梦?

对亡妻的思念,深厚的感情 历经尘世沧桑,失落的自叹

人生为何不快乐 只因未遇苏东坡

定风波

黑龙江省 牡丹江市 宁安农场中学 杨威

注释 定风波:词牌名。 狼狈:进退皆难的困顿窘迫之状。 已而:过了一会儿。 穿林打叶声:指大雨点透过树林打在树叶上的声音。 吟啸:放声吟咏。 芒鞋:草鞋。 一蓑烟雨任平生:披着蓑衣在风雨里过一辈子也处之 泰然。

一蓑(suō):蓑衣。 料峭:微寒的样子。 斜照:偏西的阳光。 向来:方才。萧瑟:风雨吹打树叶声。 也无风雨也无晴:意谓既不怕雨,也不喜晴。

九年级语文下册第三单元课外古诗词诵读《太常引·建康中秋夜为吕叔潜赋》课件 (共26张PPT)(优质版推荐)

chóng

太常引·建康中秋夜为吕叔潜赋

héng

辛弃疾

一轮秋影转金波,飞pó镜s又u重ō 磨。把酒

问姮娥:被白发,欺人奈何? zh乘uó风好去,长空万里,直下看山河。

斫去桂婆娑,人道是,清光更多。

⑴太常引:词牌名。 ⑵吕叔潜:名大虬,生平事迹不详,似为作者声气 相应的朋友。 ⑶金波:形容月光浮动,因亦指月光 ⑷飞镜:飞天之明镜,指月亮。李白《把酒问月》 诗:“皎如飞镜临丹阙,绿烟灭尽清辉发。” ⑸姮娥:即嫦娥,传说中的月中仙女。《淮南 子·览冥训》:“羿请不死之药于西王母,姮娥窃 以奔月”。高诱注说,她后来“得仙,奔入月中为 月精”。

8、作者是如何通过浪漫主义手法抒写自己的情感 的?请结合全词简要赏析。

上片中作者在中秋之夜对月抒怀,自然地想到与月 有关的神话传说中的嫦娥,并大胆地对月发问,表达了 内心的愤懑愁思,展示了一个有抱负、有才干而不被重 用的英雄的内心矛盾;下片作者大胆想像,利用一个神 话传说,更直接、强烈地表现了词人的现实理想和为实 现理想的坚强意志。(这首词是作者在自己力主抗金、 反对妥协投降的主张得不到采纳,自己又得不到重用的 情况下写的。词人巧妙地运用神话传说以寄托自己的理 想和情怀。词中的“桂婆娑”应该指南宋朝廷内外的投 降势力,也包括金人的势力)

6、作者在这首词中寄寓了怎样的思想情感? 请简要分析。

(1)作者问姮娥¨白发欺人”等词句,表达了 自己时光流逝的感慨与功业难成的愤懑。 (2) “直下看山河”“斫去桂树”等词句, 表现了坚定的报国理想:扫清朝廷的妥协投降 力量,驱除入侵中原的外敌势力,把光明带到 人间。

7、散文家梁衡在《把栏杆拍遍》一文中说:“辛弃 疾的词不是用笔写成,而是用用刀和剑刻成 的。”“不是用墨来写,而是蘸着血和泪涂抹而成 的。”结合本词内容,谈谈你对这两句话的理解。抒发了对日月 轮回、人生短暂的感伤,奠定了全诗的感情基 调。

部编版语文九年级下册第三单元《课外古诗词诵读》课件

迈之情。“谁怕”二字,运用反问,表达了词人对自然风雨、

人生风雨的毫不在乎。最后一句写出了词人面对人生风雨时

我行我素、不畏坎坷的超然情怀。

诗歌赏析

。后三句是精神上的再度升华。雨过天晴,回头看刚才狂 风大作、骤雨肆虐的地方,一切都归于平静,其中包含着深刻 的人生道理:无论人生遭遇多少苦难,只要坦然面对,一切苦 难都会过去。这里一语双关,投射出词人对生活的感悟,表现 了其乐观旷达的生活态度。

倾诉壮志难酬的悲愤,对当时执政者的屈

辱求和颇多谴责,也有不少吟咏祖国河山

的作品。题材广阔又擅长化用前人典故入

词,风格沉雄豪迈、慷慨悲壮。

诗歌理解

此词当作于宋孝宗淳熙元年(1174)中秋夜,为赠 友之作。当时辛弃疾任江东安抚司参议官,治所建康 (今江苏省南京市)。这时他南归已整整十二年了。十 二年中,为了收复中原,他曾多次上书力主抗金,都未 被采纳,所以只能以诗词来抒发自己的心情。

疾等人继承并发展其词风,形成豪放词派。

诗歌理解

这首词选自《东坡乐府笺》卷二,作于宋神宗元丰 五 年(1082) 春, 是 苏 轼 因“ 乌 台 诗 案” 被 贬 为黄 州 (今湖北黄冈)团练副使的第三个春天。

诗歌赏析

主

旨

此词通过描述野外途中偶遇风雨这一生活中的小事,于

点

拨 简朴中见深意,于寻常处生奇景,表现出词人虽处逆境而不

诗歌赏析

主

旨

这首词运用浪漫主义的艺术手法,通过古代的神话

点

拨 传说,强烈地表达了词人反对妥协投降、立志收复中原

失地的政治理想。

诗歌赏析

词

鉴 赏

上片对月抒怀。开篇两句写中秋的圆月皎洁,月轮

转动,暗示着时光流逝。白发不请自来,词人忍不住向月

人教部编版语文九年级下册第三单元《课外古诗词诵读》课件(共53张PPT)

山坡羊 ·骊(lí)山怀古

元 张养浩

骊山四顾,阿房(páng)一

炬,当时奢侈今何处?只见草

萧疏,水萦(yíng)纡(yū)。

朝天子·咏喇叭

至今遗恨迷烟树。列国周齐秦

明 王磐

汉楚。赢,都变做了土;输, 喇叭,唢呐,曲儿小腔儿大。

都变做了土。

官船来往乱如麻,全仗你抬

声价。军听了军愁,民听了

民怕。哪里去辨甚么真共假?

课外古诗词诵读

统编版九年级下册 语文

课外古诗词诵读

第一课时

南安军 宋 文天祥 梅花南北路,风雨湿征衣。 出岭同谁出?归乡如此归! 山河千古在,城郭一时非。 饿死真吾志,梦中行采薇。

别云间(jiān) 明 夏完淳 三年羁旅客,今日又南冠。(jī ) 无限山河泪,谁言天地宽?(guān) 已知泉路近,欲别故乡难。 毅魄归来日,灵旗空际看。

地

?

位

阿房宫被誉为“天下第一宫”,阿 房宫从骊山建起,再向西直达咸阳, 规模极其宏大,设施极其奢华。

显耀

微小

曲儿小腔儿大 全仗你抬声价

显达

卑微

军听了军愁,民听了民怕。

吹翻了这家,吹伤了那家, 只吹的水尽鹅飞罢!

显要

微小

卑微

显达

目

对的

是

比

什 么

?

资料补充:

元朝统治者在夺得政权之后更奢侈挥霍无度,全然 不顾国库空虚社会经济急待调整。

南安军 宋 文天祥 梅花南北路,风雨湿征衣。 出岭同谁出?归乡如此归! 山河千古在,城郭一时非。 饿死真吾志,梦中行采薇。

别云间 明 夏完淳 三年羁旅客,今日又南冠。 无限山河泪,谁言天地宽。 已知泉路近,欲别故乡难。 毅魄归来日,灵旗空际看。

九年级语文下册第三单元课外古诗词诵读 课件(共41张PPT)

情寄何处?

指什么?其中蕴含什么情感?

闲登小阁看新晴。古今多少事,渔唱起三更。

一个“闲”字,写出了词“人古的今百多无少聊事赖,。渔其唱中起有三知更交。零”落流的露寂出寞词,人有壮 志未酬的无奈,还有怎面样对的惨心淡境时?局强作轻松的沧桑!

“古新今晴悲”慨指、天国刚恨放家晴愁,,这都里融登入楼“看渔新唱晴”,之纾中解,了也作就者将内沉心挚的的郁悲闷感。化为 旷达的襟怀。

了解作者

“纳兰词”在清代以至整个中国词坛上都享有很高的声誉,在 中国文学史上也占有光彩夺目的一席。 其词题材主要集中在爱情 友谊、边塞江南、咏物咏史及杂感等方面,尤以逼真传神的写景著 称,风格清丽婉约、格高韵远,独具特色。

写作背景

康熙二十一年(1682年)八月,纳兰受命与副都统郎谈 等出使觇(chān)梭(suō)龙打虎山,十二月还京,此 篇大约作于此行中。纳兰词多婉约,这首词却颇有一些豪迈 情怀。

忆昔午桥桥上饮,坐中多是豪英。长沟流月去无声。

杏花疏影里,吹笛到天明。

上阕忆旧。用“忆”字开篇,直接了当把往事展开来,回忆在洛 阳时与好友充满闲情雅兴的生活情景,表达出对美好往事的怀念。 回忆有多美好,现实就有多伤感,所以美好的怀念也纠缠着知交零 落的寂寞。

悟情感

这首词上阕忆旧,下阕感怀。词请人读陈词与的义下为阕何,而看“看惊表”达?了词 人怎么样的情感?

包含着作者怎样的情感?

二十余年如一梦,此身虽在堪惊。闲登小阁看新晴。古

今多少事,渔唱起三更。

国破家亡,亲友离散;时光易逝,年华已老;今昔巨变,往日的美 好不再。

有国破家亡的悲痛,又有劫后余生的沧桑感慨。

悟情感

在北宋的盛世繁华里,词人可以与友人纵情宴饮,满是豪情。 而现在饱尝颠沛流离之苦“、闲国”破点家明亡了之词痛人的什词么人心,境又?将“魂新牵晴何”方是?

部编版语文九年级下册第三单元课外古诗词诵读《 定风波(莫听穿林打叶声)》课件(共26张PPT)

(6)“心似已灰之木,身如不系之舟。 要问平生功业,黄州惠州儋州。 ” ——北宋·苏轼《自题金山画像》

(7)“罗浮山下四时春,卢橘黄梅次第新。 日啖荔枝三百颗,不妨长作岭南人。” ——北宋·苏轼《惠州一绝》

(8)“九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生” ——《六月二十日夜渡海》苏轼被贬海南儋州时作。(诗

ห้องสมุดไป่ตู้

疑问一

“穿林打叶”用一个“穿”字和“打”字,说明雨大、猛、 急,而且小序中已说明“雨具先去”,即携带雨具的人已 先走了,作者为什么不忙着避雨,而是“吟啸且徐行”?

引证资料

(1)独坐幽篁里,弹琴复长啸。 ——唐·王维《竹里馆》

【长啸】撮口而呼,这里指吟咏、歌唱。古代一些超逸之 士常用来抒发感情。魏晋名士称吹口哨为啸。 (2)登东皋以舒啸,临清流而赋诗。” ——晋·陶渊明《归去来兮辞》 【啸】撮口发出的长而清越的一种声音。 吟啸,即吟诗长啸,魏晋时期文人常以“吟啸”的方式来 表达超尘脱俗、任情率性和卓尔不群的个性。

《定风波》 (莫听穿林打叶声)

背景资料

(一)苏轼(公元1037-1101年),北宋著名文学家、书 画家,“唐宋八大家”之一。字子瞻,号东坡居士,眉州眉 山(今四川省眉山市)人。 (二)元丰二年(公元1079年),苏轼因“乌台诗案”下狱, 险遭杀身之祸,随后被贬至黄州。 (三)1080年2月,四十多岁的苏轼,充黄州团练副使, 是一个当地州郡看管的犯官。

句译文:被贬到这南方边远的荒岛上虽然是九死一生,但我 并不悔恨。因为这次南游见闻奇绝,是平生所不曾有过的。)

疑问四

明确指出天气为雨后天晴, 可作者为何说“也无风雨也无晴”?

引证资料

(1)弱冠,父子兄弟至京师,一日而声名赫然,动于四 方。……“朕今日为子孙得两宰相矣。”神宗尤爱其文,宫中读之, 膳进忘食,称为天下奇才。— —节选自《苏轼传》(《宋史》)

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

有人带雨具先走了

三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行皆狼狈, 余独不觉。已而遂晴,故作此词。

译:三月七日,在沙湖道上赶上了下雨,雨具先前被拿走了。 同行的人都觉得很狼狈,只有我不这么觉得。过了一会儿天 晴了,就作了这首词。

小序有何作用?

交代时间、地点、人物、事件、写作原因。

透出一丝俏皮,增加 了挑战色彩

高声吟咏

莫听/穿林/打叶/声,何妨/吟啸/且/徐行。竹

一方面渲染雨骤风狂另一方面点明外物 不足放在心上。

杖/芒鞋/轻/胜马,谁怕?一蓑/烟雨/任/平生。

草鞋

表现了作者乐观自信、飘逸豁达的态度, 也体现出不为现实所束缚的心境。

译:不要去听雨打到林叶的声音,不妨边吟诗长啸,边慢慢前行。手拄着

竹杖,脚穿着草鞋,走起来比骑马还要轻快。怕什么风吹雨打?一身蓑衣任 凭风吹雨打,照样过我的一生。

贬到海南,他说: “九死南荒吾不悔,兹游奇绝冠平生。”

作者简介

苏轼(1037—1101),字子瞻,东坡居士,世 称苏东坡 。眉州眉山人,祖籍河北,北宋文学家、 书法家、画家。

苏轼是北宋中期文坛领袖,在诗、词、散文、 书、画等方面有很高的成就。其诗题材广阔,清新 豪健,与黄庭坚并称“苏黄”;其词开豪放一派, 与辛弃疾同是豪放派代表,并称“苏辛” ;其散文 著述宏富,豪放自如,与欧阳修并称“欧苏”,为 “唐宋八大家”之一。苏轼亦善书,为“宋四家” 之一;工于画,尤擅墨竹、怪石、枯木等。作品有

这是全词点睛之笔,饱含人生哲理,道出了词人此次经 历所获得的顿悟和启示:自然界的雨晴既属寻常,社会 人生中的政治风云、荣辱得失又何足挂齿?

“归去”和陶渊明《归园田居》的“归去”是否相同?苏轼362首词赋中,归字出现 105多次。他要归向何处? (1)、归朝廷。苏轼年少时接受的主要是儒家思想,这一点从他父亲给他们兄弟二 人取名上就可以看出来。儒家的入世和有为,引导他热爱生活和人生。因此在苏轼 的一生中,都信奉穷则独善其身,达则兼济天下。 (2)、归田园。他自己比较喜欢老庄的作品,不自觉也会受到道家思想的影响。道 家的无为非凡,又使他淡泊名利。所以他每到一处,都能敞开胸怀,尽情走进深山, 寻找一种解脱,在山水间淡泊名利,皈依心灵。 (3)、归佛门。自己取名东坡居士,和佛印等人的交往较密,可以看出佛教思想对 他的影响也非常大,佛家的静达圆通,启迪他走向圆融和通达。跳出三界外不在五 行中。 (4)、回归自我精神家园。

“归”字道出了作者一心渴望归隐,不在乎官场 的阴晴多变。

“风雨”二字,一语双关,既指野外途中所遇风雨, 又暗指几乎致他于死地的政治“风雨”和人生险途。

回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。——前面明明说“道 中遇雨”,“已而遂晴”,可这为什么说“也无风雨也无晴”呀?

明确: “也无风雨也无晴”,是指苏轼的内心没有风雨阴晴的差 别,他不因天晴而喜,不因雨天而悲。他怀着一颗超然物外的心,按 照自己预定的人生道路悠然前行。

九

下 课

定风波(莫听穿林打叶声)

外 古

临江仙·夜登小阁,忆洛中旧游

诗 词

太常引·建康中秋夜为吕叔潜赋

诵 读

浣溪沙(身向云山那畔行)

一

贬到杭州,他说: “我本无家更安住,故乡无此好山湖。”

新 贬到黄州,他说: 课 “长江绕郭知鱼美,好竹连山觉笋香。”

导

入 贬到惠州,他说: “日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。”

己完全有能力有气度来面对人生道路上的各种政治风雨的考验。 现在所面临的政治祸难又算得了什么?一个“任”字,表现了作 者乐观自信、飘逸豁达的态度,也体现出不为现实所束缚的心 境。

以上数句,表现出旷达超逸的胸襟,充满清旷豪放 之气,寄寓着独到的人生感悟,读来使人耳目一新,心 胸为之舒阔。

料峭/春风/吹/酒醒,微冷,山头/斜照/却/相迎。

形容微寒

指风雨吹打树木的声音。与上片“穿林打叶声”相应和。

回首/向来/萧瑟处,归去,也无/风雨/也无/晴

译:寒冷的春风吹醒酒意,身上感到一股寒意,山头夕阳西下,给

自己送来一点暖意。回头望一眼走过来遇到风雨的地方,回去吧, 对我来说,既无所谓风雨,也无所谓天晴。

下片:写雨过天晴后的景象和感受。

斜照” 既指自然 界中阳光也指生 活中的希望和顺 境。

一蓑烟雨任平生。——序文已说“雨具先去”,可这里为什么又 有“一蓑”,前后不是矛盾吗?如何理解?“烟雨”是否仅指 自然界的风雨?一个“任”字,表现了作者怎样的心境?

不矛盾。“一蓑”并不是实指。这里的“蓑”,可指苏轼的

思想,精神风貌,包括他的才华。“我就是这个样子,管你个 东南西北风。”

“烟雨”既指自然界的风雨也指政治上的风雨。作头斜照却相迎。

“料峭”是写实,“微冷”是写感受,两者之 间有着明显的差距,这个差距表现了作者乐观 的精神状态。

写雨过天晴的景象。这几句 既与上片所写风雨对应,又为下 文抒发人生感慨作铺垫。

回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

“萧瑟”二字,意谓风雨之声,与上片“穿林打 叶声”相应和。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

“轻”,并不是他行走的“轻快”,而是他的心情“轻松”,是他乐观精神的 一种体现。

“竹杖芒鞋轻胜马”,写词人竹杖芒鞋,顶风冲雨, 从容前行,以“轻胜马”的自我感受,传达出一种搏击 风雨、笑傲人生的轻松、喜悦和豪迈之情。“一蓑烟雨 任平生”,更进一步,由眼前风雨推及整个人生,有力 地强化了作者面对人生的风雨而我行我素、不畏坎坷的 超然情怀。

《东坡七集》《东坡易传》《东坡乐府》等。

创作背景

这首记事抒怀之词作于公元1082年 (宋神宗元丰五年)春,当时是苏轼因 “乌台诗案”被贬为黄州(今湖北黄冈) 团练副使的第三个春天。写此词前三年, 即公元1079年,作者因被诬作诗“谤讪 朝廷”遭御史弹劾,被捕入狱,后又被 贬为黄州团练副使,宦海沉浮,经历坎 坷,理想不竟,抱负未果,使作者几年 来一直郁郁不得志,思想上陷入出世与 入世的矛盾之中,心情烦闷。词人与朋 友春日出游,风雨忽至,朋友深感狼狈, 词人却毫不在乎,泰然处之,吟咏自若, 缓步而行。

上片:写冒雨徐行的景物和心情。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

这两句是全篇枢纽,以下词情全由此发生。 首句一方面渲染雨骤风狂,另一方面又以“莫听”点明外物不足放 在心上。 第二句是前一句的延伸,呼应小序“同行皆狼狈,余独不觉”,又 引出下文“谁怕”(即不怕)来。 文章以“莫听” 二字入手,表明不管雨势是大是小,苏轼都会无所 畏惧,毫不在意;“何妨”是态度,“吟啸徐行”是行动。 行文至此,一个在风雨路上(也是人生路上)勇于迎接挑战,气定 神闲的词人形象,便栩栩如生地呈现在我们面前 。