2020年高考语文:古诗词鉴赏 专项练习题(含答案)

2020年高考语文古诗词鉴赏专题(含答案)

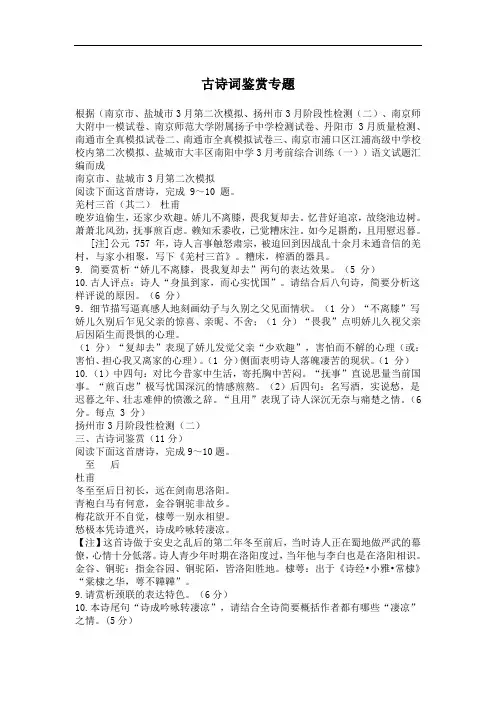

古诗词鉴赏专题根据(南京市、盐城市3月第二次模拟、扬州市3月阶段性检测(二)、南京师大附中一模试卷、南京师范大学附属扬子中学检测试卷、丹阳市 3月质量检测、南通市全真模拟试卷二、南通市全真模拟试卷三、南京市浦口区江浦高级中学校校内第二次模拟、盐城市大丰区南阳中学3月考前综合训练(一))语文试题汇编而成南京市、盐城市3月第二次模拟阅读下面这首唐诗,完成 9~10 题。

羌村三首(其二)杜甫晚岁迫偷生,还家少欢趣。

娇儿不离膝,畏我复却去。

忆昔好追凉,故绕池边树。

萧萧北风劲,抚事煎百虑。

赖知禾黍收,已觉糟床注。

如今足斟酌,且用慰迟暮。

[注]公元 757 年,诗人言事触怒肃宗,被迫回到因战乱十余月未通音信的羌村,与家小相聚,写下《羌村三首》。

糟床,榨酒的器具。

9. 简要赏析“娇儿不离膝,畏我复却去”两句的表达效果。

(5 分)10.古人评点:诗人“身虽到家,而心实忧国”。

请结合后八句诗,简要分析这样评说的原因。

(6 分)9.细节描写逼真感人地刻画幼子与久别之父见面情状。

(1 分)“不离膝”写娇儿久别后乍见父亲的惊喜、亲昵、不舍;(1 分)“畏我”点明娇儿久视父亲后因陌生而畏惧的心理。

(1 分)“复却去”表现了娇儿发觉父亲“少欢趣”,害怕而不解的心理(或:害怕、担心我又离家的心理)。

(1 分)侧面表明诗人落魄凄苦的现状。

(1 分)10.(1)中四句:对比今昔家中生活,寄托胸中苦闷。

“抚事”直说思量当前国事。

“煎百虑”极写忧国深沉的情感煎熬。

(2)后四句:名写酒,实说愁,是迟暮之年、壮志难伸的愤激之辞。

“且用”表现了诗人深沉无奈与痛楚之情。

(6 分。

每点 3 分)扬州市3月阶段性检测(二)三、古诗词鉴赏(11分)阅读下面这首唐诗,完成9~10题。

至后杜甫冬至至后日初长,远在剑南思洛阳。

青袍白马有何意,金谷铜驼非故乡。

梅花欲开不自觉,棣萼一别永相望。

愁极本凭诗遣兴,诗成吟咏转凄凉。

【注】这首诗做于安史之乱后的第二年冬至前后,当时诗人正在蜀地做严武的幕僚,心情十分低落。

完整版)2020年高考古诗词鉴赏专题练习

完整版)2020年高考古诗词鉴赏专题练习赴XXXXXX占示家人XXX在被清政府流放充军新疆时,与妻子离别时所作的这首清诗,表达了他内心深处的情感。

他在首联中表面上是说自己力量微薄担当重任早感疲惫,衰弱的体质和平庸的才干不堪大用,实际上与XXX的“不才明主弃”相似,都是正话反说。

颔联对仗工整、灵活。

既用“以”字的实词义(“做”或“从事”)表达思想内容,又借它的虚词义来与“之”字构成对仗,文字功力深厚。

XXX”和“XXX”,表达了XXX对君王的感激与顺从。

自己犯罪却只是被贬,这是君主的恩赐,他觉得自己正好去当一个XXX。

在尾联中,XXX被贬边疆,临出发之前,却给老伴开玩笑地讲古人的故事,让她吟诵旧诗来送送自己,这是戏言,苦涩之中显出诙谐和豁达。

整首诗表达了作者的感激、顺从、豁达和幽默感。

C。

末联抒发了诗人的心情。

上句借用了西晋XXX的典故,表达了对故园和退隐的思念;下句则引用春秋时期XXX 的典故,表达了对自己留居长安无谓和不宜迟归隐的痛感。

D。

诗中的景物不仅有广狭、远近、高低之分,而且体现了天色随时间推移由暗而明的变化。

特别是颔联的写景,将典型景物与特定的心情结合起来,景语即是情语。

南归之雁和东篱之菊,本是深秋季节的寻常景物,但诗人通过运用典故和氛围的渲染,将其融入到思乡归隐的情绪之中,给人以丰富的暗示。

全诗意境雄浑而壮丽,风格沉郁而豪放。

15.本诗的XXX过视听结合、动静结合的手法,将仰观的景物描写得十分细致。

残星和长笛分别代表目见和耳闻,雁阵和人倚楼则取动态和静态之分。

诗人借用这些景物,交织出秋夜将晓的情景,高楼笛声为之作了饶有情韵的烘托。

颔联情景交融,富有艺术感染力。

与《登高》相比,本诗的情感更为细腻和内敛。

诗人通过描写景物,将自己的情感融入其中,表达了对故园的思念和对时局的忧虑。

而《登高》则更为豪放和慷慨,直接表达了诗人的壮志和抱负。

本词起句描写了凄风冷露之中古人坟墓成耕田之景,写出了历史的沧桑巨变和词人的黍离之悲,而“开函关,掩函关”则代指朝代的更替,写出了时间的悠长。

2020年高考语文二轮复习:古诗词鉴赏 专项练习题(含答案)

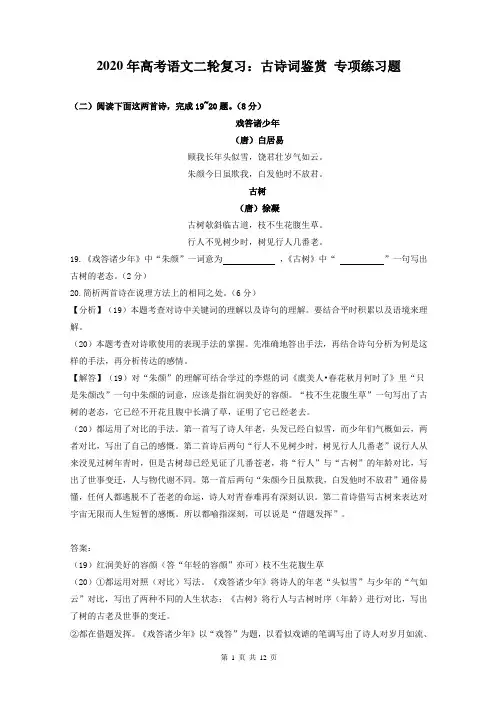

2020年高考语文二轮复习:古诗词鉴赏专项练习题(二)阅读下面这两首诗,完成19~20题。

(8分)戏答诸少年(唐)白居易顾我长年头似雪,饶君壮岁气如云。

朱颜今日虽欺我,白发他时不放君。

古树(唐)徐凝古树欹斜临古道,枝不生花腹生草。

行人不见树少时,树见行人几番老。

19.《戏答诸少年》中“朱颜”一词意为,《古树》中“”一句写出古树的老态。

(2分)20.简析两首诗在说理方法上的相同之处。

(6分)【分析】(19)本题考查对诗中关键词的理解以及诗句的理解。

要结合平时积累以及语境来理解。

(20)本题考查对诗歌使用的表现手法的掌握。

先准确地答出手法,再结合诗句分析为何是这样的手法,再分析传达的感情。

【解答】(19)对“朱颜”的理解可结合学过的李煜的词《虞美人•春花秋月何时了》里“只是朱颜改”一句中朱颜的词意,应该是指红润美好的容颜。

“枝不生花腹生草”一句写出了古树的老态,它已经不开花且腹中长满了草,证明了它已经老去。

(20)都运用了对比的手法。

第一首写了诗人年老,头发已经白似雪,而少年们气概如云,两者对比,写出了自己的感慨。

第二首诗后两句“行人不见树少时,树见行人几番老”说行人从来没见过树年青时,但是古树却已经见证了几番苍老,将“行人”与“古树”的年龄对比,写出了世事变迁,人与物代谢不同。

第一首后两句“朱颜今日虽欺我,白发他时不放君”通俗易懂,任何人都逃脱不了苍老的命运,诗人对青春难再有深刻认识。

第二首诗借写古树来表达对宇宙无限而人生短暂的感慨。

所以都喻指深刻,可以说是“借题发挥”。

答案:(19)红润美好的容颜(答“年轻的容颜”亦可)枝不生花腹生草(20)①都运用对照(对比)写法。

《戏答诸少年》将诗人的年老“头似雪”与少年的“气如云”对比,写出了两种不同的人生状态;《古树》将行人与古树时序(年龄)进行对比,写出了树的古老及世事的变迁。

②都在借题发挥。

《戏答诸少年》以“戏答”为题,以看似戏谑的笔调写出了诗人对岁月如流、青春难驻的深刻认识;《古树》以吟咏饱经沧桑的古树来表达自己对宇宙无限而人生有限的感慨,颇具韵味。

2020年高考语文:古诗词鉴赏 试题精选汇编(含答案)

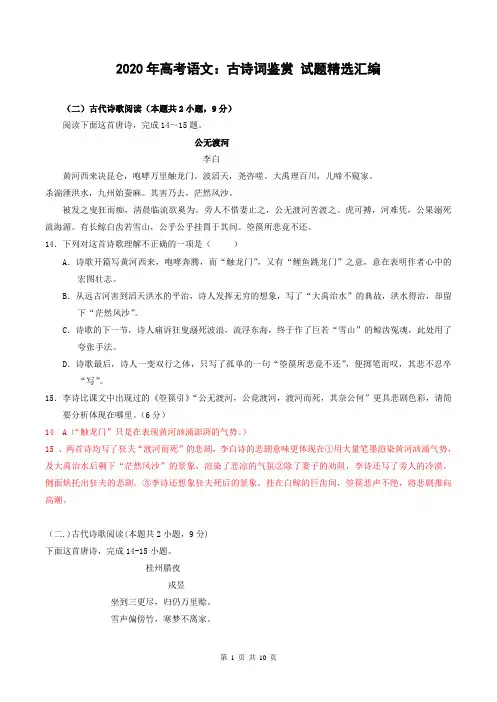

2020年高考语文:古诗词鉴赏试题精选汇编(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)阅读下面这首唐诗,完成14~15题。

公无渡河李白黄河西来决昆仑,咆哮万里触龙门。

波滔天,尧咨嗟。

大禹理百川,儿啼不窥家。

杀湍湮洪水,九州始蚕麻。

其害乃去,茫然风沙。

被发之叟狂而痴,清晨临流欲奚为。

旁人不惜妻止之,公无渡河苦渡之。

虎可搏,河难凭,公果溺死流海湄。

有长鲸白齿若雪山,公乎公乎挂罥于其间。

箜篌所悲竟不还。

14.下列对这首诗歌理解不正确的一项是()A.诗歌开篇写黄河西来,咆哮奔腾,而“触龙门”,又有“鲤鱼跳龙门”之意,意在表明作者心中的宏图壮志。

B.从远古河害到滔天洪水的平治,诗人发挥无穷的想象,写了“大禹治水”的典故,洪水得治,却留下“茫然风沙”。

C.诗歌的下一节,诗人痛诉狂叟溺死波浪,流浮东海,终于作了巨若“雪山”的鲸齿冤魂,此处用了夸张手法。

D.诗歌最后,诗人一变双行之体,只写了孤单的一句“箜篌所悲竟不还”,便掷笔而叹,其悲不忍卒“写”。

15.李诗比课文中出现过的《箜篌引》“公无渡河,公竟渡河,渡河而死,其奈公何”更具悲剧色彩,请简要分析体现在哪里。

(6分)14 A(“触龙门”只是在表现黄河汹涌澎湃的气势。

)15 、两首诗均写了狂夫“渡河而死”的悲剧,李白诗的悲剧意味更体现在①用大量笔墨渲染黄河汹涌气势,及大禹治水后剩下“茫然风沙”的景象,渲染了悲凉的气氛②除了妻子的劝阻,李诗还写了旁人的冷漠,侧面烘托出狂夫的悲剧。

③李诗还想象狂夫死后的景象,挂在白鲸的巨齿间,箜篌悲声不绝,将悲剧推向高潮。

(二.)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)下面这首唐诗,完成14-15小题。

桂州腊夜戎昱坐到三更尽,归仍万里赊。

雪声偏傍竹,寒梦不离家。

晓角分残漏1,孤灯落碎花。

二年随骠骑2,辛苦向天涯。

[注]1戎昱:唐代诗人,荆南(今湖北江陵)人,少试进士不第,唐大历初年被镇守荆南的卫伯玉辟为从事,后漫游湘桂间。

大历后期宦游至到桂州(今广西桂林),任桂管防御观察使李昌巙的幕宾。

2020年高考语文复习:古典诗歌鉴赏练习题(含答案)

2020年高考语文复习:古典诗歌鉴赏练习题(含答案)2020年高考语文复习:古典诗歌鉴赏练习题一、赏析意象作用练前提示意象是古代诗歌表情达意的主要载体。

赏析意象的作用,需注意以下四个方面:1.阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

绝句[注]杜甫肠断春江欲尽头,杖藜徐步立芳洲。

颠狂柳絮随风去,轻薄桃花逐水流。

注此诗写于杜甫寓居成都草堂的第二年(761),安史之乱尚未平定。

诗中“柳絮”“桃花”意象有何作用?请简要分析。

答:____________________________________________________________________ ____答案①柳絮、桃花为暮春典型意象,诗人借景抒情,表达春尽之时的伤心断肠之情。

②反衬和拟人手法,柳絮随风、桃花逐水而去,以二者的无情反衬诗人的有情、多情。

③以物喻人,以颠狂柳絮和轻薄桃花比喻势利小人,讽刺他们随波逐流,表达诗人对黑暗现实的不满与忧国忧民的情怀。

2.阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

故衫①白居易暗淡绯衫②称老身,半披半曳出朱门。

袖中吴郡新诗本,襟上杭州旧酒痕。

残色过梅③看向尽,故香因洗嗅犹存。

曾经烂熳三年著,欲弃空箱似少恩。

注①本诗作于宝历元年(825),时白居易从忠州刺史徙杭州刺史再徙苏州刺史。

②绯衫:大红色官服。

唐代官员三品以上着紫红,四品、五品以上官员的朝服为绯红。

③梅:梅雨季节。

诗人想借“故衫”抒发怎样的心情?请结合诗句简要分析。

答:____________________________________________________________________ ____答案首联用“绯衫”“老身”自嘲,表达了诗人年事已高未获提拔重用的苦闷之情。

中间两联借绯衫依旧感慨职位依旧,为职位长期得不到升迁而苦恼。

尾联“欲弃空箱似少恩”借旧衣不可弃,暗喻旧臣不宜疏远,表达了诗人希望得到皇上提拔重用的心情。

3.阅读下面两首诗,然后回答问题。

【全国通用版】2020年高考语文 古诗词鉴赏 专项练习题(含答案)

【全国通用版】2020年高考语文古诗词鉴赏专项练习题5.阅读下面这首词,完成下面小题。

鹧鸪天•赠驭说高秀英①(元)王恽短短罗袿淡淡妆,拂开红袖便当场。

掩翻歌扇珠成串,吹落谈霏玉有香。

由汉魏,到隋唐。

谁教若辈管兴亡。

百年总是逢场戏,拍板门锤②未易当③。

[注]①驭说,即说书。

高秀英,当时著名女说书艺人。

②拍板门锤,说书时使用的道具。

③未易当:没有改换。

(1)下列对这首词的赏析,不正确的一项是A.上阕首句连用叠词“短短”与“淡淡”,写出了说书女打扮素洁得体而脱俗的形象特点。

B.“拂”字准确传神地刻画说书女干净、利落的动作,表现了她嬉笑怒骂、愤世嫉俗的态度。

C.上阕三四两句运用比喻(通感)手法形容艺人说书技高超,谈吐清雅、英爽,如含珠泻玉。

D.上阕写女艺人装束和高超的说书技艺,下阕写说书的内容和作者的感想评论,层次清晰。

(2)简要分析词的下阕末尾“百年总是逢场戏,拍板门锤未易当”两句所表达的主旨。

【分析】(1)本题属于综合考查题,考查学生对诗句的理解能力,同时考查对诗句内容、技巧以及情感的把握能力,采用了客观选择题的形式,各选项内容涉及了对诗歌的手法、形象、主题的鉴赏。

解答此类题目,首先要审题,即明确题干的要求,如本题的题干要求选出“下列对这首诗的赏析,不正确的一项”,然后要注意了解诗歌的创作背景,逐句翻译诗句,接着把握诗歌的意象,分析诗歌营造了什么样的意境,领悟作者表达了怎么样的思想情感,思考诗歌中运用了哪些表现手法,再对照选项一一确认,得出答案。

(2)本题考查评价作者的情感态度。

要结合诗中关键词语,关键意象,揣摩它们背后的含义。

【解答】(1)B.“表现了她嬉笑怒骂、愤世嫉俗的态度”错,“拂”字只表示一个干净利索的动作而已。

(2)“百年总是逢场戏”,语义双关:一是指百年兴亡,什么汉魏隋唐,只不过是逢场作戏,表达作者对人生兴亡的感慨;而是说说书作场,讲古论今,不过是逢场作戏,其间自有说书人一段辛酸在。

最后一句“拍板门锤未易”带有讥弹,百年兴亡不过是逢场作戏,说书人可顷刻间说破,然而仅靠说书人的褒贬,能在芸芸众生领悟其中的虚幻。

2020年高考语文专题复习:古诗词鉴赏 专项练习题(含答案)

2020年高考语文专题复习:古诗词鉴赏专项练习题(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)阅读下面这首唐诗,完成14-15题。

题宣州开元寺水阁,阁下宛溪,夹溪居人①杜牧六朝文物草连空,天淡云闲今古同。

鸟去鸟来山色里,人歌人哭水声中。

深秋帘幕千家雨,落日楼台一笛风。

惆怅无因见范蠡②,参差烟树五湖东。

【注】①这首七律写于唐文宗开成年间,当时杜牧任宣州(今安徽宣城)团练判官。

②春秋时范蠡曾辅助越王勾践打败吴王夫差,功成之后,为了避免越王的猜忌,乘扁舟归隐于五湖。

范蠡经商有道,号陶朱公。

14.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)()A.首联写登临览景,古今勾连,营造了一种笼罩全篇的气氛。

B.颔联意在写“今”,鸟去鸟来,人歌人哭,描绘一时见闻。

C.颈联所绘之景,一阴一晴,一朦胧一明丽,时间上不连续。

D.前三联情景交融,抒发了诗人的历史兴亡、人世变迁之感。

15.与汪遵的《五湖》“已立平吴霸越功,片帆高扬五湖风。

不知战国官荣者,谁似陶朱得始终。

”相比,两诗写到范蠡所表达的思想感情有何异同?(6分)14.B"意在写今"有误,似乎是写眼前景象,写"今",但同时又和"古"相沟通,既是写"今",也是写"古";"一时见闻"也有误,飞鸟在山色里出没,固然是向来如此,而人歌人哭也并非某一片刻的景象,这些景象都不是诗人一时之所见所闻,而是平时积下的印象,在登览时被触发了。

15.(1)相同:两首诗都表达了诗人对范蠡的缅怀仰慕之情。

(2分)(2)不同:①杜诗表达了无因会见范蠡、无法像他那样泛舟五湖的惆怅之意,这是诗人归隐之志的体现,诗人厌倦官场,寄情山水,向往隐士生活。

(2分)②汪诗主要表达诗人对范蠡的"功成身退,善始善终"的做法的赞美之情。

(2分)诗歌赏析:本诗抒写了诗人在开元寺水阁上,俯瞰宛溪,眺望敬亭时的古今之慨。

2020年高考语文:古诗词鉴赏 试题精选汇编(含答案)

2020年高考语文:古诗词鉴赏试题精选汇编(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)阅读下面这首唐诗,完成14~15题。

公无渡河李白黄河西来决昆仑,咆哮万里触龙门。

波滔天,尧咨嗟。

大禹理百川,儿啼不窥家。

杀湍湮洪水,九州始蚕麻。

其害乃去,茫然风沙。

被发之叟狂而痴,清晨临流欲奚为。

旁人不惜妻止之,公无渡河苦渡之。

虎可搏,河难凭,公果溺死流海湄。

有长鲸白齿若雪山,公乎公乎挂罥于其间。

箜篌所悲竟不还。

14.下列对这首诗歌理解不正确的一项是()A.诗歌开篇写黄河西来,咆哮奔腾,而“触龙门”,又有“鲤鱼跳龙门”之意,意在表明作者心中的宏图壮志。

B.从远古河害到滔天洪水的平治,诗人发挥无穷的想象,写了“大禹治水”的典故,洪水得治,却留下“茫然风沙”。

C.诗歌的下一节,诗人痛诉狂叟溺死波浪,流浮东海,终于作了巨若“雪山”的鲸齿冤魂,此处用了夸张手法。

D.诗歌最后,诗人一变双行之体,只写了孤单的一句“箜篌所悲竟不还”,便掷笔而叹,其悲不忍卒“写”。

15.李诗比课文中出现过的《箜篌引》“公无渡河,公竟渡河,渡河而死,其奈公何”更具悲剧色彩,请简要分析体现在哪里。

(6分)14 A(“触龙门”只是在表现黄河汹涌澎湃的气势。

)15 、两首诗均写了狂夫“渡河而死”的悲剧,李白诗的悲剧意味更体现在①用大量笔墨渲染黄河汹涌气势,及大禹治水后剩下“茫然风沙”的景象,渲染了悲凉的气氛②除了妻子的劝阻,李诗还写了旁人的冷漠,侧面烘托出狂夫的悲剧。

③李诗还想象狂夫死后的景象,挂在白鲸的巨齿间,箜篌悲声不绝,将悲剧推向高潮。

(二.)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)下面这首唐诗,完成14-15小题。

桂州腊夜戎昱坐到三更尽,归仍万里赊。

雪声偏傍竹,寒梦不离家。

晓角分残漏1,孤灯落碎花。

二年随骠骑2,辛苦向天涯。

[注]1戎昱:唐代诗人,荆南(今湖北江陵)人,少试进士不第,唐大历初年被镇守荆南的卫伯玉辟为从事,后漫游湘桂间。

大历后期宦游至到桂州(今广西桂林),任桂管防御观察使李昌巙的幕宾。

【全国通用版】2020年高考语文 古诗词鉴赏 专项练习题(含答案)

【全国通用版】2020年高考语文古诗词鉴赏专项练习题5.阅读下面这首词,完成下面小题。

鹧鸪天•赠驭说高秀英①(元)王恽短短罗袿淡淡妆,拂开红袖便当场。

掩翻歌扇珠成串,吹落谈霏玉有香。

由汉魏,到隋唐。

谁教若辈管兴亡。

百年总是逢场戏,拍板门锤②未易当③。

[注]①驭说,即说书。

高秀英,当时著名女说书艺人。

②拍板门锤,说书时使用的道具。

③未易当:没有改换。

(1)下列对这首词的赏析,不正确的一项是A.上阕首句连用叠词“短短”与“淡淡”,写出了说书女打扮素洁得体而脱俗的形象特点。

B.“拂”字准确传神地刻画说书女干净、利落的动作,表现了她嬉笑怒骂、愤世嫉俗的态度。

C.上阕三四两句运用比喻(通感)手法形容艺人说书技高超,谈吐清雅、英爽,如含珠泻玉。

D.上阕写女艺人装束和高超的说书技艺,下阕写说书的内容和作者的感想评论,层次清晰。

(2)简要分析词的下阕末尾“百年总是逢场戏,拍板门锤未易当”两句所表达的主旨。

【分析】(1)本题属于综合考查题,考查学生对诗句的理解能力,同时考查对诗句内容、技巧以及情感的把握能力,采用了客观选择题的形式,各选项内容涉及了对诗歌的手法、形象、主题的鉴赏。

解答此类题目,首先要审题,即明确题干的要求,如本题的题干要求选出“下列对这首诗的赏析,不正确的一项”,然后要注意了解诗歌的创作背景,逐句翻译诗句,接着把握诗歌的意象,分析诗歌营造了什么样的意境,领悟作者表达了怎么样的思想情感,思考诗歌中运用了哪些表现手法,再对照选项一一确认,得出答案。

(2)本题考查评价作者的情感态度。

要结合诗中关键词语,关键意象,揣摩它们背后的含义。

【解答】(1)B.“表现了她嬉笑怒骂、愤世嫉俗的态度”错,“拂”字只表示一个干净利索的动作而已。

(2)“百年总是逢场戏”,语义双关:一是指百年兴亡,什么汉魏隋唐,只不过是逢场作戏,表达作者对人生兴亡的感慨;而是说说书作场,讲古论今,不过是逢场作戏,其间自有说书人一段辛酸在。

最后一句“拍板门锤未易”带有讥弹,百年兴亡不过是逢场作戏,说书人可顷刻间说破,然而仅靠说书人的褒贬,能在芸芸众生领悟其中的虚幻。

2020年高考语文古诗词鉴赏专题复习及答案

2020年高考语文古诗词鉴赏专题复习【名师精选全国真题,值得下载练习】(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)阅读下面这首唐诗,完成14~15题。

苏子瞻哀辞张舜民①石与人俱贬,人亡石尚存。

却怜坚重质,不减浪花痕。

满酌中山酒,重添丈八盆②。

公兮不归北,万里一招魂。

注:①张舜民:和苏轼感情深厚。

苏轼知定州期间得墨石,作大盆盛之,数水其上,名其室为雪浪斋。

后来苏轼被贬岭南,到宋徽宗时,作者知定州,重新修茸雪浪斋,而此时得知苏轼病逝,于是写了这首哀辞。

②丈八盆:指苏轼用来盛放墨石的盆。

14、下列对这首诗的赏析,不正确的一项是()A.苏轼被贬,墨石也被贬,“石与人俱贬”中的“俱”字,道尽当时的炎凉世态。

B.首联下句是说,苏轼虽然已经去世,但“石尚存”,足以让作者感到一丝欣慰。

C.“重添丈八盆”体现了作者对苏轼遗物的珍重,表达了作者对苏轼的思念之情。

D.尾联直抒胸臆,情真意切,苏轼病逝,作者只能在万里之外的定州为其招魂。

15、结合全诗内容,谈谈作者写“却怜坚重质,不减浪花痕”两句的用意。

(6分)14、B.“足以让作者感到一丝欣慰”分析有误。

“人亡石存”,更是悲凉,充满一种物是人非之悲;15、①作者表面上写墨石坚硬厚重的特点,实则以石喻人;②墨石坚重之质,不轻易改变本性,这正是苏轼坚贞品格的象征;③作者借此句表达了对苏轼坚贞品格的赞美及对其逝世的悼念之情。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)阅读下面这首唐诗,完成14~15题。

登尉佗楼许浑刘项持兵鹿未穷,自乘黄屋①岛夷中。

南来作尉任嚣力,北向称臣陆贾功。

②箫鼓尚陈今世庙,旌旗犹镇昔时宫。

越人未必知虞舜,一奏薰弦③万古风。

[注]①黄屋:古代帝王专用的黄缯车盖。

②颔联的意思是,秦二世时,尉佗受南海尉任嚣所托,行南海尉事。

秦亡后,尉佗自立为南越王。

公元前196年,汉高祖派大夫陆贾出使招抚尉佗,尉佗接受诏封,汉朝实现统一。

③薰弦:指虞舜创作的《南风歌》。

14. 下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)A. 第一二句写刘项相争,战祸连年,尉佗偏守一隅,在岭南自立为王,场面宏大,起笔不凡。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2020年高考语文:古诗词鉴赏专项练习题

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成14~15 题。

酬元九侍御赠璧竹鞭长句①刘禹锡

碧玉孤根生在林,美人相赠比双金。

初开郢客缄封后,想见巴山冰雪深。

多节本怀端直性,露青犹有岁寒心。

何时策马同归去,关树扶疏②敲镫吟。

[注]①此诗写于“永贞革新”失败后,作者被贬为朗州(今湖南)司马之时。

元九,即诗人元稹,当时被贬为江陵(今湖北荆州)府士曹参军。

②关树:关中之树。

扶疏:枝叶繁茂。

14.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)

A.首联运用比兴手法,以碧玉般竹鞭的名贵,暗示赠鞭者的高尚,赞扬之情跃然纸上。

B.颔联写诗人看到朋友赠礼后内心非常欣喜,很想去观赏生长碧竹的巴山冰雪美景。

C.颈联通过“节”字,将“竹节”与“节操”相关联,把咏鞭与赞人联系在了一起。

D.尾联由竹鞭引发联想,表达了诗人愿与友人“策马同去”“敲镫吟诗”的美好愿望。

15.本诗为赠友之作,兼有咏物诗的特点,请结合全诗简要分析。

(6分)答:

14. B (“很想去观赏”有误,应是作者对碧竹生长环境的想象。

)

15.要点:①从标题可以看出,本诗是为答谢友人赠礼而作;②诗中主要表达了对友人美好品行的赞美与仕途前景的祝愿;③诗的前三联均为对友人所赠竹鞭的吟咏,有鲜明的咏物诗特点;④诗人“托物言情”,对友人的赞美与祝愿主要寄寓在对竹鞭的吟咏上。

(每答出一点给2分,满分6分。

意思答对即可。

如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2 小题,9 分)

阅读下面这首唐诗,完成下面14~15 题。

酬乐天咏老见示刘禹锡

人谁不愿老,老去有谁怜。

身瘦带频减,发稀冠自偏。

废书缘惜眼,多炙为随年。

经事还谙事,阅人如阅川。

细思皆幸矣,下此便翛然。

莫道桑榆晚,为霞尚满天。

14.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3 分)

A.这首诗是唱和诗,既是诗人内心世界的自我表达,又是对老朋友白居易的宽慰和鼓励。

B.衰老是这首诗的核心话题,诗人认为,老年固然有可感伤的一面,但也有可欣的一面。

C.诗人将老年与青年对比,觉得老了也有很多优点,克服对衰老的忧愁便觉得自由自在。

D.本诗由失落转为豁达,伤感转为振奋,与《酬乐天扬州初逢席上见赠》情感变化相同。

15. 诗的最后两句“莫道桑榆晚,为霞尚满天”颇有哲理,请简要分析。

(6 分)

【分析】(14)本题属于综合考查题,考查学生对诗句的理解能力,同时考查对诗句内容、技巧以及情感的把握能力,采用了客观选择题的形式,各选项内容涉及了对诗歌的手法、形象、主题的鉴赏。

解答此类题目,首先要审题,即明确题干的要求,如本题的题干要求选出“下列对这首诗的赏析,不正确的一项是”,然后要注意了解诗歌的创作背景,逐句翻译诗句,接着把握诗歌的意象,分析诗歌营造了什么样的意境,领悟作者表达了怎么样的思想情感,思考诗歌中运用了哪些表现手法,再对照选项一一确认,得出答案。

(15)本题考查赏析诗句,分析其蕴涵的深刻哲理的能力。

在仔细理解诗意的基础上,结合全诗主旨以及自己生活感悟作答。

【解答】(14)C.“觉得老了也有很多优点”有误,诗歌前面写到“老去有谁怜”“身瘦带频减,发稀冠自偏”,人老了当然很可怜,体衰多病,有很多的缺点。

只是在诗人看来“经事还谙事,阅人如阅川”,也就是阅历丰富。

说老了有很多优点是错误的。

(15)“莫道桑榆晚,为霞尚满天”是以景结情,“不要说太阳到达桑榆之间已近傍晚,它的霞光余辉照样可以映红满天”,表达作者在任何情况下都能用唯物的态度积极对待人生,作者怀有一种积极乐观的精神,尽管人到暮年,但仍然相信人生在此时还会依旧美丽,表达的是一种积极进取的人生态度。

答案:

(14)C

(15)①最后两句的大意:不要说我们老了,你看夕阳欲坠还会布下满天彩霞。

②诗人由此感悟到人老心不老,相信暮年还可以有美丽人生,表达了积极进取的人生态度。

参考译文:

人谁不顾虑要衰老,老了又有谁来对他表示爱怜?

身体渐瘦衣带越来越要收紧,头发稀少戴正了的帽子也会自己偏斜到一边。

书卷搁置起来不再看是为了爱惜眼睛,经常用艾灸是因为年迈力衰诸病多缠。

经历过的世事见多识也就广,接触了解的人越多观察起来更加一目了然。

细细想来老了也有好的一面,克服了对老的忧虑就会心情畅快无挂也无牵。

不要说太阳到达桑榆之间已近傍晚,它的霞光余辉照样可以映红满天。

赏析:

诗的前六句承接白居易的原唱,表示对白居易的关于“老”的看法颇有同感。

一二句写“顾老”是人之常情,人们谁都顾虑衰老,老了就没有人怜惜。

接着四句进一步交代了“顾老”的原因,诗人用形象的语言作了描绘:因为衰老,身体一天天消瘦,腰带要不断地紧缩,头发渐渐稀疏,帽子就自然要偏斜。

书卷废置不看,是为了保护眼睛;经常用艾灸,是为了延年益寿。

“经事还谙事……下此便翛然”四句从另一个方面谈了对“老”的看法,是针对白居易的“伤老”而言。

刘禹锡认为,老固然有老的短处,但是老也有老的长处。

老的短处是体衰多病,“身瘦带频减,发稀帽自偏。

”老的长处是阅历丰富,“经历还谙事,阅人如阅川。

”年岁大了,经历的事多了,了解的事理也多,看见过的人多了,阅历也就更加深广。

仔细想起来,这也是一件幸事。

所以诗人吟道:“下此便翛然。

”诗人劝慰他的朋友对待衰老不要过多的忧虑,只要正确对待,便可翛然自乐。

最后两句是全诗点睛之笔,意境优美。

气势豪放,大有曹操“老骥伏枥,志在千里。

烈士暮年,壮心不已”之概。

诗人面对衰老,不消极,不悲观,要用有生之年撒出满天的红霞。

这两句诗既是诗人的内心世界的自我剖白,又是对老朋友白居易的宽慰和鼓励。

这首诗前后两段一反一正,转折自然,很有辩证的观点和说服力量。

最后两句尤为精辟,实为警策之语,后人多以此自勉自励。

【点评】如何鉴赏诗歌:

(一)关注标题,明确内容和情感

标题是解读诗歌内容和形式的关键。

因为诗歌的标题一般交代时间、地点、人物、情感倾向等,可以揭示思想内容,可以让人明了是哪一类诗歌,进而明了全诗的结构及表现手法等,便于快速理解诗歌。

(二)关注作者,知人论世多关联

读诗讲究“知人论世”,所以,一定要重视诗歌的作者。

要尽量了解作者的身世、所处的时代特点,及创作倾向、主要内容、作品风格特点等。

(三)关注注释隐含意

高考所选诗歌大多附有注释。

注释或解释疑难词语、地名,帮助考生读懂诗句;或介绍写作背景,暗示诗歌的思想主题;或介绍相关诗句,帮助考生理解诗歌用典或意境;或介绍作者,暗示诗歌的思想情感或写作风格。

(四)关注意象寄托意

意象是诗人思想感情的寄托,古人写诗喜欢用一些意象传达大致相同的思想感情。

(五)关注关键词句情感意

关键词主要是名词、动词、形容词,它们通常体现诗人思想情感或暗示主旨。

感往往体现在只言片语上,要善于把握这样的词句,借此领悟情感。