六年级语文下册第21课教案

六年级语文下册第六单元第21课熟读精思节选教案西师大版

21.熟读精思(节选)教学目标1.学会本课生字。

能根据课后注释疏通全文,了解课文内容。

2.正确、流利地朗读课文,背诵课文第二、三段。

3.学习古人的读书方法,养成良好的读书习惯。

教学准备教师:有关朱熹的音像资料、挂图等;结合综合性学习要求,推荐适合学生课外阅读的中华传统文化名著名篇。

学生:搜集古人关于治学的名言警句。

教学设计参考一、回忆《观书有感》,引入《熟读精思》1.回忆引入:从一首脍炙人口的名诗《观书有感》引入,即“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。

问渠哪得清如许?为有源头活水来。

”引导学生感悟到这是南宋大学问家朱熹写自己读书获得新知的畅快,让我们领悟到:只有多读一点好书,才会让自己思想永远活泼,才思不绝,情操高雅!今天,我们将学习他写的一篇文言文,也是关于读书的,大家齐读题目——《熟读精思》。

2.初解题目:题目是我们常常提到的一个词,学生可谈谈自己的初步理解。

(如:要反复读课文,把课文读熟练,同时要精心思考课文的意思。

)同时理解到“熟”即熟练,“精”即精心,细致。

二、初读课文,提出困难1.提出困难:那么朱熹是怎样具体谈论“熟读精思”的呢?引导学生自由朗读课文,读完后,有什么困难就提出来。

(小学生学习文言文的普遍困难在两个方面,一是语句不容易读通顺,二是理解意思有难度。

)2.共商办法:引导学生根据以前学习文言文的经验,想想怎样来解决这些困难?(比如:结合注释理解句子的意思,然后根据意思读好停顿;借助工具书帮助理解难词难句;和同学展开讨论等等……)三、合作交流,解决困难1自学克难:学生根据如上办法,小组合作,理解难词难句,试着把课文读正确读流利,尤其注意读好停顿。

2练习朗读:以多种形式的朗读相结合,引导学生逐渐把课文读正确读流利。

方法如:(1)抽生展示读:检查学生通过小组讨论后真实的朗读状况,引导其他同学认真倾听和评价。

(2)探讨难读句:对于一些易错的,不好停顿的,有朗读争议的句子,展开读法探讨。

六年级下册语文第21课

四、布置作业

1.完成课后练习2。

2.朗读课文。

1.自读课文,要求读通顺,不懂的词语查字典。

2.从“读→解→写”三个方面交流生字词的学习。

3.交流分段

第一段(1)莫泊桑拜师的原因。

第二段(2-9)莫泊桑拜师的经过。

第三段(10)莫泊桑拜师的结果。

4.听读课文,思考并回答:莫泊桑为什么要拜师?

1.写词语

2.造句

3.听读课文,思考:这一段主要写了什么内容?

4.根据提示品读福楼拜话的意思,体会福楼拜是个什么样的人

教学过程

教师活动

学生活动

二次备课

板书

设计

21.莫泊桑拜师

莫泊桑福楼拜

焦急万分虚心求教功夫还不到家,要肯吃苦勤练习

一无所获再次求教怎么没有什么好写呢?

全神贯注坚持观察光仔细观察还不够,还要能发现特点

5.交流:哪些词语可以看出莫泊从小就热爱写作?(酷爱、孜孜不倦)

教学过程

教师活动

学生活动

二次备课

板书

设计

21.莫泊桑拜师

莫泊桑福楼拜

焦急万分虚心求教功夫还不到家,要肯吃苦勤练习

一无所获再次求教怎么没有什么好写呢?

全神贯注坚持观察光仔细观察还不够,还要能发现特点

↓↓

勤学善教

教后反思

勺湖中心小学六年级语文备课稿

学生活动

二次备课

板书

设计

21.莫泊桑拜师

莫泊桑福楼拜

焦急万分虚心求教功夫还不到家,要肯吃苦勤练习

一无所获再次求教怎么没有什么好写呢?

全神贯注坚持观察光仔细观察还不够,还要能发现特点

↓↓

勤学善教

教后反思

↓↓

第21课《我的伯父鲁迅先生》-六年级语文下册课件(统编版五四制)

写法借鉴

倒叙的运用 从全文内容看,第一部分是明确地提出问题,后面各 部分是以具体事例作答;从叙述顺序看,全文是“倒叙”, 先写结果,后写原因,明写结果,暗写原因。

写法借鉴

大家试着写一写 请运用倒叙的写作顺序,以“难忘”为话题,写一个片段。 示例: 曾几何时,我在滚滚红尘中寻找美好的人或事物。经历小学

拓展积累

6、寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕 7、沉着勇猛,有辨别,不自私。 8、我们目下的当务之急是:一要生存,二要温饱,三要发展。 9、不满是向上的车轮,能够载着不自满的人前进。 10、横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

当堂演练

一、基础扫描练

1. 下面加点字注音完全正确的一项是 ( B )

A. 追悼(dào)

学法小结

阅读方法解密:概括事件分析人物性格特征

作者回忆的关于鲁迅先生的五件事,其中人物描写

的关键句子,从人物描写的角度分析鲁迅先生的形象。

运用:在

事件中,

这句话运用

了 描写,写出了鲁迅先生

的形

象或特点。

学法小结

从“谈《水浒传》”事件中,“伯父摸着胡子,笑了 笑,说:“哈哈!还是我的记性好。 ”……那天临走的 时候,伯父送我两本书,一本是《表》,一本是《小约 翰》。伯父已经去世多年了,这两本书我还保存着。”这 句话运用动作描写、神态描写和语言描写,写出了鲁迅的 率真、有情趣,以及对晚辈的热情关怀、谆谆教诲。

阅读目标

1 了解课文内容,给各部分拟小标题。

2 理解文中含义深刻的句子,体会人物的思想品质,激发学生对鲁

迅的爱戴之情。

3 学习课文夹叙夹议的叙述方法,体会作者通过语言、动作、外

貌、神态等描写刻画人物的技巧。

4 感受鲁迅先生爱憎分明,为自己想得少、为别人想得多的崇高品

六年级下册语文21课《青花》教学设计

由英文中“中国”“瓷器”同为一个读音“China”引入:瓷器是咱们祖国的象征之一,而青花瓷又是瓷器里的最美丽的精品。你了解青花瓷吗?(交流课前阅读的相关资料。阅读课后的“学习链接”。)

2.歌曲里头有一句歌词是“如传世的青花瓷自顾自美丽”,到底这传世的青花瓷为什么这么美丽呢?当我们学习了今天课文《青花》,就明白了。

3.齐读课文,说说两部分的主要内容。

第一部分(1——4自然段)默默期盼,父亲要儿子寻找残缺青花。这是故事的前因,写得比较简洁。

第二部分(5——16自然段)苦苦寻觅,儿子终于得到祖传配方。这是故事的结果,写得很详细。

三、小结

美丽的青花,一代代艺人的骄傲和满怀的心事都凝聚在上边。到底父亲要儿子找到什么东西呢?下节课再一起琢磨!

重点理解:

两鬓班白:鬓脸旁边靠近耳朵的头发。头发已经花白了。

锲而不舍;锲,刻;舍,放弃,停止。镂刻不停息,比喻持之以恒、坚持不懈。《荀子·劝学》中讲:“锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。”反义词有:半途而废;一暴十寒;三天打鱼,两天晒网等。

嬉戏:游戏;玩耍。

瑕疵:微小的缺点。

纷至沓来:纷,众多;沓,重复。接连不断地到来。注意“沓”不要写成“踏”。

21青花

父亲 默默企盼 满意——冷眼——笑容

传承——超越 创新

儿子 苦苦寻觅 寻觅——复制——创窥,从小孔或缝隙里偷偷地看,暗中察看。暗中看出来或觉察明白了。

郑重其事:郑重,严肃认真。对事情采取慎重认真的态度。一点儿也不马虎、不敷衍。

如饥似渴:像饿了想吃饭、渴了想喝水那样。形容非常迫切的情状。

茅塞顿开:茅塞,被茅草塞住;顿,顿时,立刻。原来心里像被茅草塞住一样,现在一下子打开了。比喻突然一下子明白了。也作“顿开茅塞”。

2019年(春)六年级语文下册 第21课《再见了,亲人》(简单引导)教学设计 冀教版

2019年(春)六年级语文下册第21课《再见了,亲人》(简单引导)教学设计冀教版教学目标:1、认识4个生字,会写8个生字,理解“情谊、崎岖、雪中送炭”等词语的意思。

2、有感情地朗读课文,理解课文内容,理解中朝人民的伟大友谊是用鲜血凝成的,从中受到国际主义的教育。

3、领会并学习作者围绕主题选择典型材料进行表达的方法。

教学重点:有感情地朗读课文,理解课文内容,理解中朝人民的伟大友谊是用鲜血凝成的,从中受到国际主义的教育。

教学难点:领会并学习作者围绕主题选择典型材料进行表达的方法。

教学时间:两课时教学过程:第一课时一、创设情境,引入课题。

我们都在爱的海洋里成长,最关心你、与你最亲的人是谁?他们是怎样关心爱护你的?这些有血缘关系、关系亲密、给了你无限关怀帮助的人,我们都称之为“亲人”。

今天老师给你们带来了一个不是亲人却胜似亲人的故事,相信大家会喜欢。

二、初读课文,扫清字词障碍。

1、请大家自由读课文,读准字音,读通句子,遇到生词及难读的句子多读几遍。

2、反馈、交流。

3、指名读课文。

每个小组选一个代表,连读课文。

三、再读课文,了解背景,感知大意。

四、作业。

抄写生字词。

第二课时一、复习引入。

昨天我们一起感受了《再见了,亲人》中中国志愿军与朝鲜人民不是亲人却胜似亲人的深情厚谊,今天让我们再来细细品味。

二、品析课文。

出示中心话题:从哪可以看出中国志愿军与朝鲜人民不是亲人却胜似亲人?认真读课文,画出关键语句,把你的体会和感受写在旁边。

1、自读课文。

2、小组交流。

3、共同品析。

三、拓展。

师:既然志愿军和朝鲜人民是“亲人”当志愿军回国的时候,为什么来送行的只有大娘、小金花、大嫂三个人?生:来送行的不只是三个人,好多朝鲜人民都来送行,只不过作者只写了三个人。

师:作者为什么只写这三个人?生:因为大娘、小金花、大嫂是典型人物,通过她们三个最能突出朝鲜人民和中国志愿军的深情厚谊。

也可以看到朝鲜人民都是很热爱中国志愿军的。

师:作者重点写三个人,概括了全体。

六年级下册语文21课教案

教学反思

3.关注文章给学生其他方面的的启示。

五、总结收获,拓展延伸

1.你喜欢这样的老师吗?学生自由畅谈。

2.选下面的一个题目写一写。

《我看怀特森先生》 《由<我最好的老师>所想到的》

《假如我是怀特森先生的学生》 《怎样看待书本和权威》

六、拓展阅读,迁移延伸。阅读《嗅苹果》,读后交流自己的体会。

嗅苹果

学生们向苏格拉底请教:怎样才能坚持真理?笑容可掬的苏格拉底让大家坐下来,随后取出一个苹果。他用手指捏着,慢慢地从每个同学的座位旁边走过,一边走一边说:“请同学们集中精力,注意嗅一嗅空气中的气味。”然后,他回到讲台上,把苹果举起来左右晃了晃,问:“哪位同学闻到了苹果的气味儿?”有一位同学举手回答:“我闻到了,是香味!”苏格拉底再次走下讲台,举着苹果,慢慢地从每一个学生的座位旁边走过,边走边叮嘱:“请同学务必集中精力,仔细嗅一嗅空气中的气味。”稍停,苏格拉底第三次从讲台走到学生们中间,让每一个学生再嗅一嗅苹果的气味。经过三次“嗅一嗅”之后,除一个学生外,其他学生都举起了手,都说闻到了苹果的香味。那位没举手的学生环顾周围看了看,觉得一定是自己错了,于是也随波逐流地赶紧举起了手。苏格拉底脸上的笑容不见了。他举起苹果缓缓地说:“非常遗憾,这是一枚假苹果,什么味儿也没有。”

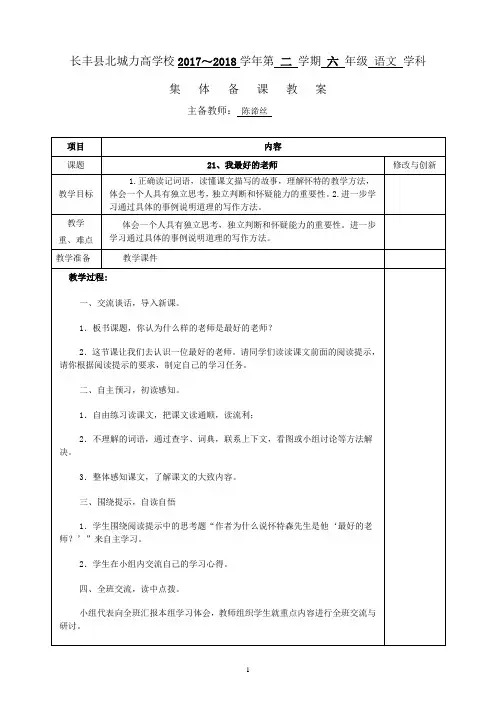

教学

重、难点

体会一个人具有独立思考,独立判断和怀疑能力的重要性。进一步学习通过具体的事例说明道理的写作方法。

教学准备

教学课件

教学过程:

一、交流谈话,导入新课。

1.板书课题,你认为什么样的老师是最好的老师?

2.这节课让我们去认识一位最好的老师。请同学们读读课文前面的阅读提示,请你根据阅读提示的要求,制定自己的学习任务。

四、全班交流,读中点拨。

语文六年级下册教材 第21课《我最好的老师》教学设计

语文六年级下册教材第21课《我最好的老师》教学设计一、教学目标:(一)知识目标:1、正确读记“编造、破绽、强调、教训、驳倒、论证、权威、糊弄、受益、出人意料、目瞪口呆、饶有趣味”等词语。

2、读懂课文描写的故事,理解怀特森先生独特的教学方法。

(二)技能目标:进一步学习通过具体的事例说明道理的写作方法。

(三)情感态度与价值观:体会到一个人具有独立思考、独立判断和怀疑能力的重要性。

二、教学重点正确理解:怀特森老师运用与众不同的教学手段来培养学生具有怀疑精神的做法。

三、教学难点:探究怀特森先生成为我最好的老师的原因。

四、教学模式:自主探究教学模式。

五、教学准备:课件六、教学过程:(一)、交流谈话,导入新课。

1、请同学们说一说什么样的老师才称得上最好的老师?(严格要求、关心爱护学生、教学方法独特、把学生当成自己孩子的老师是最好的老师……)2、学生回答后小结:这是我们中国孩子心目中的好老师形象,我们再来看一看外国孩子心目中什么样的老师才是——板书:我最好的老师。

(二)、检查预习情况1、检查生字词:出示词语,读准字音:编造破绽强调教训驳倒论证权威糊弄出人意料侃侃而谈目瞪口呆想方设法深信不疑饶有趣味受益终身2、用自己的话说一说课文讲了一件什么事?学生概括,再说一说概括的方法。

(人物、时间、地点、事件的起因、经过、结果)3、用课本中的一句话来说一说怀特森先生是怎样的老师?(“他是一个很有个性的人,教学方法独特,常常有出人意料的举动。

”)(三)、探究个性,质疑“最好”1、看来作者认为最好的老师就是科学老师怀特森先生。

但作者一开始就这么认为吗?同学回答:怀森特算哪门子老师?(老师板书:哪门子老师?)思考:这是一个反问句,谁能把它该为陈述句?这句话的言外之意是什么?(这种老师不算什么老师。

这种老师不配当老师。

这种老师根本不符合好老师的标准。

……)2、怀特森先生究竟做了什么让我们这么生气,这么气愤?快速读课文,划出相关句子,再读给同学听。

第21课《我的伯父鲁迅先生》部编版(五四学制)语文六年级下册课件

●“你想,四周黑洞洞的,还不容易碰壁吗?”

小资料:当时的社会非常黑暗,革命者根本没有言论自由,鲁迅先生写了许多文 章,抨击国民党反动派的黑暗统治,揭露旧社会的罪恶,号令人民奋起抗争,引 起反动派的极度恐慌,他们千方百计地查禁鲁迅的作品,不允许发表,而且对他 本人进行了残酷的迫害。

想家、革命家。1918年他首次以“鲁迅”为笔名发表了中国现代文学

史上第一篇白话小说《狂人日记》,以新文学的情势深刻揭露了封建礼

教的吃人本质。

代表作有小说集 《呐喊》《彷徨》《故事新编》

散文集

《朝花夕拾》

散文诗集 杂文集

《野草》 《坟》《热风》《且介亭杂文》

模块一:初读课文知内容

学习目标:熟读课文,用小标题的情势把握

1、[202X山东淄博期中]下列加点字字形和注音完全正确的一项是(D )

A.连翘(qiào) 雕梁画栋(liáng) 冠冕堂皇(guān) B.顷刻(qīng) 潜滋暗长(qiǎn) 销声匿迹(nì) C.女佣(yòng) 不省人事(xǐng) 振聋发聩(kuì) D.蓦然(mò) 逞强示威(shì) 信手拈来(niān)

课文的主要内容,理清文章脉络。

整体感知

自由朗读课文,边读边想,课文写了伯父鲁迅先生的那几件事? (理清文章脉络的方法:提取关键词,拟定小标题)

自主思考3分钟

合作策略:坐庄法(时间:3分钟)操作步骤:(1)组成4-6 人小组,确定ABCD等角色;(2)每个成员都将独立思考后形 成的答案写在纸上;(3)由A负责主持(坐庄),A邀请到某 一成员时,该成员进行回答;(4)A在听取了所有成员的意见 后,进行汇总,并对每一成员发言的优点进行赞美。

苏教版六年级下语文第21课《莫泊桑拜师》教学设计

苏教版六年级下语文第21课《莫泊桑拜师》教学设计

各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢

苏教版六年级下册语文第21课《莫泊桑拜师》教学设计PPT教案板书

教学要求:

1、学会生字,理解生词。

2、正确、流利、有感情地朗读课文。

3、通过莫泊桑拜师的故事,知道,仔细观察、不断积累、勤奋练习是提高写作水平的必由之路。

4、理解课文内容,感受福楼拜的循循善诱和莫泊桑虚心好学、勤学苦练的精神。

教学时间:两课时。

教学过程:

第一课时

一、揭示课题,导入新课

1、揭示课题,简介莫泊桑。

2、谈话导入:像莫泊桑这样的大作家,并不是一开始就能写出好的作品,也有一个不断学习、不断提高的过程。

那么,莫泊桑是怎样拜师学习写作的呢?

二、初读课文,理清思路

1、自读课文,要求读通顺,不懂的词语查字典。

2、指名按自然段读课文,教师正音。

3、思考分段,感知大意。

第一段(1)莫泊桑拜师的原因。

第二段(2~9)莫泊桑拜师的经过。

第三段(10)莫泊桑拜师的结果。

三、学习第一段

1、指名读第一段,思考:莫泊桑为什么要拜师?

2、从哪些词语可以看出莫泊从小就热爱写作?(酷爱、孜孜不倦)

3、莫泊桑面对自己的作品平平常常,没有什么特色,他的心情怎样?(焦急万分)

4、简介福楼拜。

5、用自己的话说说莫泊桑拜师的原因。

6、指导朗读。

四、布置作业

1、完成课后练习2。

2、朗读课文。

,设计,莫泊桑,教学,语文

各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢。

湘教版六年级下册语文--第21课站在世界地图前的少年

第21课站在世界地图前的少年教学目标1、学会写本课的生字,理解、积累本课的新词。

2、正确、流利、有感情地朗读课文。

3、整体感知课文,领悟课文内容。

重点、难点重点:感悟课文内容。

难点:感悟毛泽东胸怀祖国人民,放眼世界的远大志向,陶冶学生的情操。

教学法与学法教法:引导、点拨法。

学法:朗读、感悟、交流。

教学准备搜集毛泽东的相关资料。

课时安排:二课时课堂流程第一课时一、情境导入1、播放毛泽东1949年10月1日在天安门城楼开国大典的影像。

2、知道这人是谁吗?你了解他多少呢?学生交流搜集的资料。

3、提示课题。

毛泽东从小就树立了远大的理想。

让我们一起走近少年毛泽东吧。

4、板书课题二、自主学习1、自学课文,读准字音,读通句子,边读边感悟,文章哪些内容给你留下深刻的印象?2、小组交流。

3、班内交流,教师点拨。

○1指名读生字,读准字音,辨清字形。

○2理解词语,用词语说一句话。

○3文章内容:第一部分(第1-3自然段):毛泽东退学后,坚持自学。

第二部分(第4-7自然段):毛泽东到图书馆争分抢秒地读书。

第三部分(第8-13自然段):毛泽东站在世界地图前的所思所想。

4、指名读课文。

三、学生质疑问难1、学生自读课文,提出疑问。

2、小组交流提问。

3、班内整理提问提纲。

四、课堂小结请同学们总结本节课的收获。

第二课时教学过程一、复习导入1、听写生字词。

2、口述课文内容。

3、回顾上节课整理的提问提纲。

二、合作探究1、学生按提问提纲自学课文,在书中圈点批注,写感悟。

2、小组内交流,推荐代表。

3、班内交流汇报。

(1)毛泽东酷爱学习、读书。

○1抓紧点滴时间。

a.挤出空余时间自学,读了不少的古代小说和宣传时事的小册子。

b.争分抢秒地看,一刻也不肯休息,直到下午六时馆里要关门了才出来。

c.一天中间,只有中午到街上买几个烧饼充饥时,才算是他唯一的休息时间了。

d.从来没有间断过。

○2读书勤奋、刻苦。

a.就伏在阅览室的桌子上聚精会神地读。

b.有时天空飘洒着雨雪,街道上满是泥浆,他穿着单薄的衣服,在雨雪里走来走去。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1.默读课文,想一想:

① 课文讲了一件怎样的事?

② 作者为什么说怀特森先生是他“最好的老师”?划出课文的中心句。三、读议结合,深刻理解“最好”

1.作者用哪些事实说明怀特森先生是我最好的老师?

2.老师在读这篇课文时,也不禁被怀特森先生独特的教学方法所折服,你喜欢这样的老师吗?

那位没举手的学生环顾周围看了看,觉得一定是自己错了,于是也随波逐流地赶紧举起了手。

苏格拉底脸上的笑容不见了。他举起苹果缓缓地说:“非常遗憾,这是一枚假苹果,什么味儿也没有。”

怀特森先生让我还有我的同学明白了一个重要的道理:不迷信书本、也不要不迷信权威。)

(1)自读课文,读通顺,读流利

(2)思考读题中的提出的问题

3.怀特森先生的哪些言行给你留下了深刻的印象?

四、回归整体,加深对科学精神的认识

作者为什么觉得怀特森先生是最好的老师,请同学们在文中能够直接解答这一问题的语句

1.古今中外,善于发现问题并研究问题的人往往不迷信书本、不迷信权威,你知道哪些事例?

2.结合本单元前三篇课文,谈一谈你对科学精神又有了哪些认识?

课题与教学内容

21、我最好的老师

课时

安排

1

教

学

目

标

知识技能

1.1、理确,流利,有感情地朗读课文

2、理解课文内容,把握课文的主要内容,理解作者为什么认为怀特森先生是最好的老师

3、学习课文一事一议,从一个具体事例发现一个道理形式,开展交流活动,加深对作品的理解。

(读、划、议)

学生有感情朗读这句话

(二年级学的《画家和小牧童》中敢于给戴嵩指出错误的小牧童;四年级学的《两个铁球同时着地》中敢于挑战权威的伽利略等。)

阅读

交流自己的体会。

教学过程设计

预设教学路径

预设学生活动

备择方案

教学过程设计

预设教学路径

预设学生活动

备择方案

五、拓展阅读,迁移延伸

1.阅读《嗅苹果》,读后交流自己的体会。

嗅苹果

学生们向苏格拉底请教:怎样才能坚持真理?

笑容可掬的苏格拉底让大家坐下来,随后取出一个苹果。他用手指捏着,慢慢地从每个同学的座位旁边走过,一边走一边说:“请同学们集中精力,注意嗅一嗅空气中的气味。”

然后,他回到讲台上,把苹果举起来左右晃了晃,问:“哪位同学闻到了苹果的气味儿?”

态度情感

认识到不迷信书本、不迷信权威的科学态度,是现代人必备的素质,是追求真理所需的可贵品质。

教

学

札

记

教学过程设计

预设教学路径

预设学生活动

备择方案

一、回顾前文,导入新课

在前几篇课文的学习中,我们认识了一位位不怕困难、苦战攻关、善于发现、极具科学精神的科学家。今天,我们再来认识一位极有个性的科学课老师──怀特森先生。他是作者心目中最好的老师。(板书课题)

有一位同学举手回答:“我闻到了,是香味!”

苏格拉底再次走下讲台,举着苹果,慢慢地从每一个学生的座位旁边走过,边走边叮嘱:“请同学务必集中精力,仔细嗅一嗅空气中的气味。”

稍停,苏格拉底第三次从讲台走到学生们中间,让每一个学生再嗅一嗅苹果的气味。

经过三次“嗅一嗅”之后,除一个学生外,其他学生都举起了手,都说闻到了苹果的香味。