高中化学 无机含氧酸分子的酸性比较

新课标高中化学选修3第三节溶性、手性、无机氧酸分子的酸性

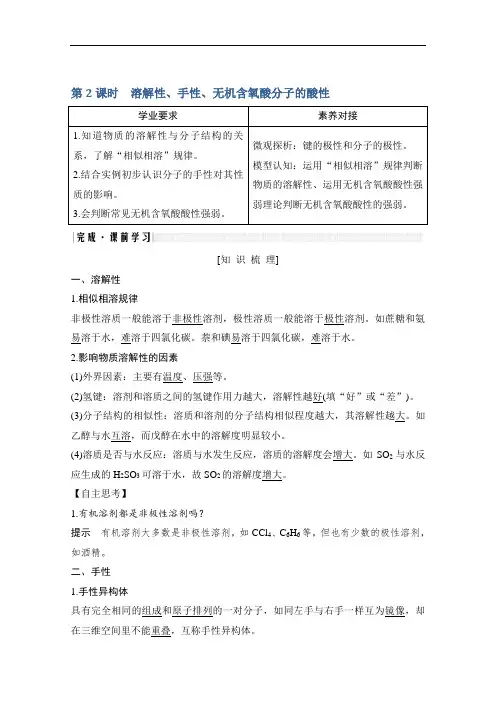

第2课时溶解性、手性、无机含氧酸分子的酸性学业要求素养对接1.知道物质的溶解性与分子结构的关系,了解“相似相溶”规律。

2.结合实例初步认识分子的手性对其性质的影响。

3.会判断常见无机含氧酸酸性强弱。

微观探析:键的极性和分子的极性。

模型认知:运用“相似相溶”规律判断物质的溶解性、运用无机含氧酸酸性强弱理论判断无机含氧酸酸性的强弱。

[知识梳理]一、溶解性1.相似相溶规律非极性溶质一般能溶于非极性溶剂,极性溶质一般能溶于极性溶剂。

如蔗糖和氨易溶于水,难溶于四氯化碳。

萘和碘易溶于四氯化碳,难溶于水。

2.影响物质溶解性的因素(1)外界因素:主要有温度、压强等。

(2)氢键:溶剂和溶质之间的氢键作用力越大,溶解性越好(填“好”或“差”)。

(3)分子结构的相似性:溶质和溶剂的分子结构相似程度越大,其溶解性越大。

如乙醇与水互溶,而戊醇在水中的溶解度明显较小。

(4)溶质是否与水反应:溶质与水发生反应,溶质的溶解度会增大。

如SO2与水反应生成的H2SO3可溶于水,故SO2的溶解度增大。

【自主思考】1.有机溶剂都是非极性溶剂吗?提示有机溶剂大多数是非极性溶剂,如CCl4、C6H6等,但也有少数的极性溶剂,如酒精。

二、手性1.手性异构体具有完全相同的组成和原子排列的一对分子,如同左手与右手一样互为镜像,却在三维空间里不能重叠,互称手性异构体。

2.手性分子有手性异构体的分子叫做手性分子。

如乳酸()分子。

三、无机含氧酸分子的酸性1.对于同一种元素的含氧酸来说,该元素的化合价越高,其含氧酸的酸性越强。

2.含氧酸的通式可写成(HO)m RO n,若成酸元素R相同,则n值越大,酸性越强。

【自主思考】2.强酸的水溶液酸性一定比弱酸的水溶液酸性强吗?提示不一定,如很稀的稀硫酸的酸性没有饱和亚硫酸溶液的酸性强,溶液的酸性强弱除与酸的强弱有关外,还与酸溶液浓度大小有关。

[自我检测]1.判断正误,正确的打“√”;错误的打“×”。

(1)卤化氢易溶于水,不易溶于四氯化碳。

高中化学选修3第2章第3节第2课时溶解性、手性、无机含氧酸分子酸性

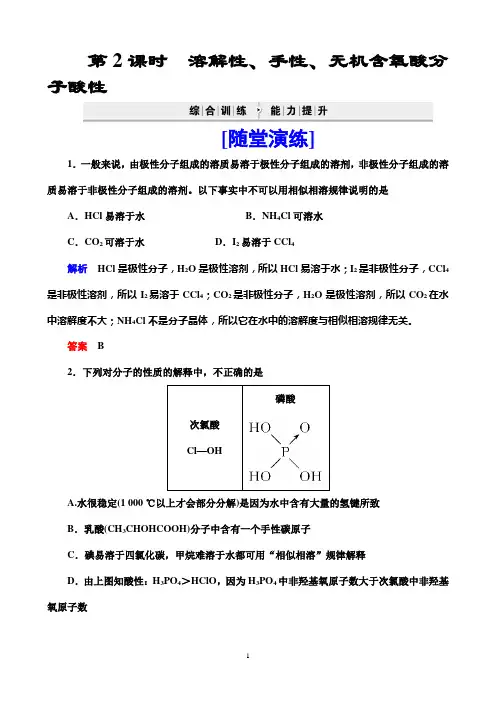

第2课时溶解性、手性、无机含氧酸分子酸性[随堂演练]1.一般来说,由极性分子组成的溶质易溶于极性分子组成的溶剂,非极性分子组成的溶质易溶于非极性分子组成的溶剂。

以下事实中不可以用相似相溶规律说明的是A.HCl易溶于水B.NH4Cl可溶水C.CO2可溶于水D.I2易溶于CCl4解析HCl是极性分子,H2O是极性溶剂,所以HCl易溶于水;I2是非极性分子,CCl4是非极性溶剂,所以I2易溶于CCl4;CO2是非极性分子,H2O是极性溶剂,所以CO2在水中溶解度不大;NH4Cl不是分子晶体,所以它在水中的溶解度与相似相溶规律无关。

答案 B2.下列对分子的性质的解释中,不正确的是磷酸次氯酸Cl—OHA.水很稳定(1 000 ℃以上才会部分分解)是因为水中含有大量的氢键所致B.乳酸(CH3CHOHCOOH)分子中含有一个手性碳原子C.碘易溶于四氯化碳,甲烷难溶于水都可用“相似相溶”规律解释D.由上图知酸性:H3PO4>HClO,因为H3PO4中非羟基氧原子数大于次氯酸中非羟基氧原子数解析水分子稳定的原因是H2O中H—O键牢固,与氢键无关。

答案 A3.下列说法中正确的是A.CH4、C2H2、HCN都是含有极性键的非极性分子B.CO2与SO2的立体构型相似,都是非极性分子分子中含有1个手性碳原子D.含氧酸可用通式(HO)m RO n表示,若m值越大,则含氧酸的酸性越强解析HCN是极性分子,SO2是极性分子(V形),A、B错;C中第3个碳原子(连—CH3)是手性碳原子;H3BO3、H3PO3中均有3个氢原子,但前者为一元酸,后者为二元酸。

含氧酸可以用(HO)m RO n表示,若n值越大,则含氧酸的酸性越强,D错。

答案 C4.下表所列的是A、B、C、D、E五种短周期元素的相关数据:A B C D E化合价-4 -2 -1 -2 -1电负性 2.55 2.58 3.16 3.44 3.98(1)元素A是形成有机物的主要元素,下列分子中含有sp和sp3杂化方式的是________。

高中化学 2.3.2《分子的性质》(第2课时)溶解性 手性 无机

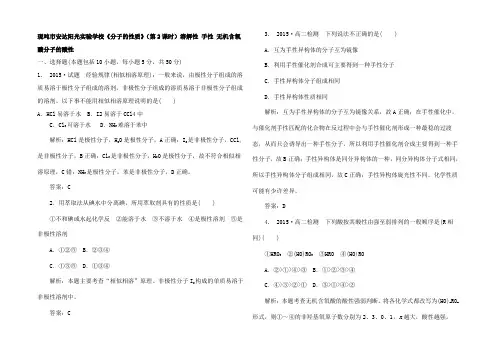

现吨市安达阳光实验学校《分子的性质》(第2课时)溶解性手性无机含氧酸分子的酸性一、选择题(本题包括10小题,每小题5分,共50分)1.2015·试题经验规律(相似相溶原理):一般来说,由极性分子组成的溶质易溶于极性分子组成的溶剂,非极性分子组成的溶质易溶于非极性分子组成的溶剂。

以下事不能用相似相溶原理说明的是( )A.HCl易溶于水 B.I2易溶于CCl4中C .Cl 2可溶于水 D.NH3难溶于苯中解析:HCl是极性分子,H2O是极性分子,A正确;I2是非极性分子,CCl4是非极性分子,B正确;Cl2是非极性分子,H2O是极性分子,故不符合相似相溶原理,C错;NH3是极性分子,苯是非极性分子,D正确。

答案:C2.用萃取法从碘水中分离碘,所用萃取剂具有的性质是( )①不和碘或水起化学反②能溶于水③不溶于水④是极性溶剂⑤是非极性溶剂A.①②⑤ B.②③④C.①③⑤ D.①③④解析:本题主要考查“相似相溶”原理。

非极性分子I2构成的单质易溶于非极性溶剂中。

答案:C3.2015·高二检测下列说法不正确的是( )A.互为手性异构体的分子互为镜像B.利用手性催化剂合成可主要得到一种手性分子C.手性异构体分子组成相同D.手性异构体性质相同解析:互为手性异构体的分子互为镜像关系,故A正确;在手性催化中,与催化剂手性匹配的化合物在反过程中会与手性催化剂形成一种最稳的过渡态,从而只会诱导出一种手性分子,所以利用手性催化剂合成主要得到一种手性分子,故B正确;手性异构体是同分异构体的一种,同分异构体分子式相同,所以手性异构体分子组成相同,故C正确;手性异构体旋光性不同,化学性质可能有少许差异。

答案:D4.2015·高二检测下列酸按其酸性由强至弱排列的一般顺序是(R相同)( )①HRO3②(HO)RO3③HRO④(HO)ROA.②>①>④>③ B.①>②>③>④C.④>③>②>① D.③>①>④>②解析:本题考查无机含氧酸的酸性强弱判断。

原创2:2.3.3 手性 无机含氧酸分子的酸性

3、结构相似的含氧酸,中心原子吸引电子能力 HClO4>HBrO4>HIO4

越强(氧化性) ,酸性越强。

H2SO3>H2SeO3>H2TeO3

4、酸中不与 H 相连的O 的数目越多,酸性越强

(HO)mROn n越大,酸性越强

n为非羟基氧原子(即不与 氢相连的氧原子)的数目

溶解性 手性 无机含氧酸分子的酸性

溶解性 手性 无机含氧酸分子的酸性

探究导第学14 页

探究二、无机含氧酸分子的酸性比较 HClO4>HClO3>HClO2>HClO 1、同种元素含氧酸,元素化合价越高,酸性越强

2、同价态的不同元素,中心原子R的半径越小,HClO>HBrO>HIO

酸性越强。如原子半径Cl<Br<I

HClO2>HBrO2>HIO2 HClO3>HBrO3>HIO3

作用,而右边的分子却没有这种毒副作用。人类从这一药物史上的悲剧

中吸取教训,不久各国纷纷规定,今后凡生产手性药物,必须把手性异

构体分离开,只出售能治病的那种手性异构体的药物。

溶解性 手性 无机含氧酸分子的酸性

知识点二、手性分子 1、手性异构体

看图整第理5 页

巴斯德实验室合成的有机物酒石酸盐 并制得手性机物酒石酸盐

科学史第话4 页

“反应停”事件

如图所示的分子,是由一家德国制药厂在1957年10月1日上市的高效

镇静剂,中文药名为“反应停”,它能使失眠者美美地睡个好觉,能迅

速止痛并能够减轻孕妇的妊娠反应。然而,不久就发现世界各地相继出

现了一些畸形儿,后被科学家证实,是孕妇服用了这种药物导致的随后

的药物化学研究证实,在这种药物中,只有图左边的分子才有这种毒副

溶解性 手性 无机含氧酸分子的酸性

人教版高中化学选修三2.3.3 手性、无机含氧酸分子的酸性

手性、无机含氧酸分子的酸性 六、无机含氧酸分子的酸性 1.同种元素不同含氧酸,该元素化合价越高,酸性越强。 2.含氧酸中心原子上的非羟基氧的个数越多,酸性越强

归纳总结 第 11 页

的

3.同主族或同周期元素最高价含氧酸的酸性依非金属性强弱比较

⑴同一主族,自上而下,非金属元素最高价含氧酸酸性逐渐减弱; ⑵同一周期,从左向右,非金属元素最高价含氧酸酸性逐渐增强。

化学 · 选修 3《物质结构与性质》

手性、无机含氧酸分子的酸性

手性、无机含氧酸分子的酸性

温故知新 第 2 页的

问题1 欲用萃取剂 A把溶质 B从溶剂C的溶液里萃取出来,萃 取剂A需符合什么条件? A与C互不相溶

B在A中的溶解度大于在C中的溶解度 A与B不发生化学反应

相似相溶原理

问题2 为什么在日常生活中用有机溶剂(如乙酸乙酯)溶解油漆而 不用水?(油漆的主要成分是非极性或极性非常小的有机分子) 问题3 怎样理解汽油在水中的溶解度很小?

温故知新 第 4 页的

(4)如果溶质与水发生化学反应可增大其溶解度

手性、无机含氧酸分子的酸性

图片解读 第 5 页的

互为镜像的两个分子

左手和右手不能重叠

左右手互为镜像

对称之美

手性、无机含氧酸分子的酸性 五、手性

归纳总结 第 6 页的

1.具有完全相同的组成和原子排列的一对分子,如同左手与右手 一样互为镜像,却在三维空间里不能重叠,互称手性异构体(对 映异构体、光学异构体)。含有手性异构体的分子叫做手性分子。

手性、无机含氧酸分子的酸性

课时小结 第 13 页

的

相似相溶原理 溶解性

溶解性的影响因素

手性异构体

手性

分子手性的判断依据 元素化合价

无机含氧酸分子的酸性与结构——高三复习

➢ 不同元素的含氧酸有:弱酸 n=0;中强酸 n=1;强酸n=2或3。

文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。

练习

1. [2012全国1 T37改]解释酸性: H2SeO4>H2SeO3 2. [2014全国1 T27 改] 次磷酸(H3PO2)是一种精细化工产品,它 是一元中强酸。(1) 推测它的结构简式;(2) 写出它的电离方程式; (3) NaH2PO3是正盐还是酸式盐?

HPO3

文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。

练习

海产品添加剂多聚磷酸钠是由Na+与多聚磷酸根离子组成的,某 种多聚磷酸根的结构如图.

① 磷原子的杂化类型为 sp3 . ② 这种多聚磷酸钠的化学式为 Na5P3O10 .

文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。

可以看出这些含氧酸均可以表示为(HO)mROn的形式:

H2SO4 = (HO)2SO2 HClO = (HO)Cl HClO3 = (HO)ClO2 H3PO4 = (HO)3PO HNO2 = (HO)NO

H2SO3 = (HO)2SO HClO2 = (HO)ClO HClO4 = (HO)ClO3

文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。

多聚磷酸

多聚磷酸是一种无色透明黏稠状液体,具有腐蚀性。它能溶解 多种低分子及高分子有机化合物。在有机合成中用作失水剂、环化 剂、酰化剂,是缩合、环化、重排、取代等反应的催化剂或溶剂。 试根据磷酸(H3PO4)的结构,推测多聚磷酸的结构及其化学式。

第二章 溶解性 无机含氧酸分子的酸性

人教版化学·选修3

返回导航 上页 下页

3.分子结构的相似性:“相似相溶”还适用于分子结构的相似性。如乙醇分子中的 —OH 与水分子中的—OH 相近,因而乙醇能与水互溶。当然,乙醇分子由于—OH 的 极性较强,易与 H2O 形成氢键也是其互溶的原因。而戊醇(CH3CH2CH2CH2CH2OH) 中的烃基较大,烃基是非极性基团,是疏水亲油基团。戊醇在水中的溶解度明显小。 烃基越大的醇在水中的溶解度就越小。羧酸也是如此。 4.反应:如果溶质与水能发生化学反应,也会增大溶质的溶解度。如 SO2 与水发生反 应生成 H2SO3,而 H2SO3 可溶于水,因此,SO2 的溶解度较大。

似相溶规律”,并能灵活加以应用,能 从物质的微观层面理解其组成、结构和 性质。 2.科学态度与社会责任:通过对手性 异构体及手性碳原子的了解,培养严谨 求实的科学态度;崇尚真理,形成真理

面前人人平等的意识。

人教版化学·选修3

返回导航 上页 下页

01 基础 自主落实 02 要点 系统认知 03 检测 课堂达标 04 演练 效果检测

人教版化学·选修3

返回导航 上页 下页

一、溶解性 1.“相似相溶”规律 非极性溶质一般能溶于非极性溶剂,极性溶质一般都溶于极性溶剂。

人教版化学·选修3

2.影响因素

返回导航 上页 下页

人教版化学·选修3

返回导航 上页 下页

[微思考] 为什么乙醇与水互溶,而戊醇在水中溶解度明显减小?

[提示] 乙醇中的—OH 与水分子的—OH 相近,因而乙醇能与水互溶;而戊醇 CH3CH2CH2CH2CH2OH 中的烃基较大,其中的—OH 跟水分子的—OH 的相似因素小 得多,故溶解度明显减小。

选项中的 HClO4 中的 Cl 为+7 价,是 Cl 原子的最高价,酸性最强。

高中化学 第二章 分子结构与性质性 无机含氧酸分子的酸性课件 新人教版选修3

(2)含氧酸分子的酸性随着分子中连接在中心原子上的非羟 基氧的个数增多而增强,即(HO)mROn 中,n 值越大,酸性越强。

如 HNO3 的 结 构 式 为

, H2SO4 的 结 构 式 为

。

43

无机含氧酸可写成通式(HO)mROn,如果成酸元素 R 相同, 则 n 值越大,R 的正电性越高,导致 R—O—H 中的 O 的电子向 R 偏移,因而在水分子的作用下,也就越容易电离出 H+,即酸 性越强。例如:

例如nh都是极性分子硫单质碘单质四氯化碳二硫化碳都是非极性分子所以nhhcl极易溶于水而难溶于四氯化碳和二硫化碳碘单质易溶于四氯化碳而难溶于水硫不溶于水而易溶于二硫化碳

2020高中化学 第二章 分子结构与性质 3-2 溶解性 手性 无机含氧酸分子的酸性课件 新人教版选修3

1

第三节

分子的性质

2

第二课时

17

②“相似相溶”还适用于分子结构的相似性。例如,CH3OH 中的-OH 与 H2O 中的-OH 相似,所以 CH3OH 能与 H2O 以任 意比互溶;而 CH3CH2CH2CH2CH2OH 中烃基较大,其中的- OH 与 H2O 中 的 - OH 相 似 的 程 度 小 得 多 , 因 而 CH3CH2CH2CH2CH2OH 在水中的溶解度明显减小。

溶解性 手性 无机含氧酸分子的酸性

3

学习目标:1. 从结构的角度,认识“相似相溶”规律。2. 学会判断“手性分子”。3.能判断与解释无机含氧酸酸性强弱。

4

课前自主预习 K

教材为本 梳理新知

5

[知识回顾] 1.共价键有两种: 极性共价键 和 非极性共价键 。由不 同种原子形成共价键时,电子对会发生 偏移 ,形成极性键。 极性键中的两个键合原子,一个呈正电性(δ+),另一个呈负电性(δ -)。由同种原子形成共价键时,电子对不发生偏移,这种共价键 是 非极性键 。

极性、溶解性、手性、无机含氧酸酸性的判断(解析版)

微专题 极性、溶解性、手性、无机含氧酸酸性的判断1(2023·重庆·统考高考真题)NCl 3和SiCl 4均可发生水解反应,其中NCl 3的水解机理示意图如下:下列说法正确的是A.NCl 3和SiCl 4均为极性分子B.NCl 3和NH 3中的N 均为sp 2杂化C.NCl 3和SiCl 4的水解反应机理相同D.NHCl 2和NH 3均能与H 2O 形成氢键【答案】D【解析】A .NCl 3中中心原子N 周围的价层电子对数为:3+12(5-3×1)=4,故空间构型为三角锥形,其分子中正、负电荷中心不重合,为极性分子,而SiCl 4中中心原子周围的价层电子对数为:4+12(4-4×1)=4,是正四面体形结构,为非极性分子,A 错误;B .NCl 3和NH 3中中心原子N 周围的价层电子对数均为:3+12(5-3×1)=4,故二者N 均为sp 3杂化,B错误;C .由题干NCl 3反应历程图可知,NCl 3水解时首先H 2O 中的H 原子与NCl 3上的孤电子对结合,O 与Cl 结合形成HClO ,而SiCl 4上无孤电子对,故SiCl 4的水解反应机理与之不相同,C 错误;D .NHCl 2和NH 3分子中均存在N -H 键和孤电子对,故均能与H 2O 形成氢键,D 正确;故答案为:D 。

2(2023·江苏·统考高考真题)反应NH 4Cl +NaNO 2=NaCl +N 2↑+2H 2O 应用于石油开采。

下列说法正确的是A.NH +4的电子式为B.NO -2中N 元素的化合价为+5C.N2分子中存在N ≡N 键D.H 2O 为非极性分子【答案】C【解析】A.NH+4的电子式为 ,A错误;B.NO-2中N元素的化合价为+3,B错误;C.N2分子中存在N≡N键,C正确;D.H2O为V形分子,分子中正负电荷中心未重合,为极性分子,D错误。

清泉州阳光实验学校高中化学 第二章 分子结构与性质 第三节 溶解性手性和无机含氧酸的酸性高二化学

清泉州阳光实验学校第2课时溶解性、手性和无机含氧酸的酸性[明确学习目的]1.能根据“相似相溶〞规律分析物质在不同溶剂中的溶解性。

2.认识手性异构和手性分子。

3.学会常见无机含氧酸酸性强弱的判断方法。

学生自主学习一、溶解性1.“相似相溶〞规律非极性溶质一般能溶于非极性溶剂,极性溶质一般能溶于极性溶剂。

2.影响物质溶解度的因素(1)假设溶质与溶剂之间能形成氢键,溶解度会增大。

(2)分子构造的相似性会增大溶解度,如CH3OH中的—OH与H2O中的—OH相似,甲醇能与H2O互溶,而CH3CH2CH2CH2CH2OH中烃基较大,因此戊醇在水中的溶解度明显减小。

二、手性手性异构体与手性分子具有完全一样的组成和原子排列的一对分子,如同左手与右手一样互为镜像,却在三维空间里不能重叠,互称为手性异构体。

有手性异构体的分子叫做手性分子。

三、无机含氧酸分子的酸性1.无机含氧酸分子的酸性无机含氧酸分子之所以能显示酸性,是因为其分子中含有—OH,而—OH上的H在水分子的作用下可以电离出H+而显示一定的酸性。

2.无机含氧酸酸性的比较无机含氧酸的通式可写成(HO)mROn,假设成酸元素R一样,那么n值越大,R的正电性越高,导致R—O—H 中O的电子向R偏移的程度越大,在水分子的作用下越易电离出H+,酸性越强。

如酸性:HClO<HClO2<HClO3<HClO4,HNO2<HNO3,H2SO3<H2SO4等。

1.互为手性异构的两个分子是同一种分子吗?提示:不是。

虽然互为手性异构的两个分子有极大的相似性,但两个分子不能重合,即构造不完全一样,不属于同种分子。

2.同一种元素的不同含氧酸,其酸性强弱有何规律?提示:含氧酸的通式(HO)mROn,假设成酸元素R一样,m一样时,n越大酸性越强。

课堂互动探究一、“相似相溶〞规律蔗糖和氨易溶于水,难溶于CCl4,因为蔗糖、氨、水都是极性分子而CCl4是非极性分子。

离子化合物可看作是强极性溶质,很多易溶于水。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

含氧酸的酸性强弱比较规律含氧酸一般是指,除了成酸元素外,分子组成中还含有羟基,这样的一类物质。

由于这种羟基上的氢原子能以氢离子的形式被电离出来,而使水溶液表现出酸性,所以它也被称之为“羟基酸”。

成酸元素不同、或其价态不同的含氧酸,在酸性强弱方面是有区别的。

含氧酸的组成与其酸性强弱间的关联,在中学化学及无机化学教学中,都占有一定的位置,也是一些化学工作者的关注点之一。

以至于在某些无机化学教材及文献中,也会出现相关讨论。

笔者在这里的工作,只是试图把这些不同层次教学中,有关含氧酸酸性强弱的内容,归纳起来,并使其能有一些关联性及系统性而已。

含氧酸的酸性一般存在如下规律:(1)同一成酸元素若能形成几种不同氧化态的含氧酸,其酸性依氧化数递增而递增;如〔原因:从HClO到HClO4非羟基氧原子逐渐增多,羟基-O-H键的极性增强,质子转移程度增强,故酸性增强〕(2)在同一主族中,处于相同氧化态的成酸元素,其含氧酸的酸性随原子序数递增,自上而下减弱。

如〔原因:同主族元素自上而下,成酸元素的电负性逐渐减小,原子半径增大,吸引羟基氧原子的能力依次减小,羟基-O-H键的极性依次减小,所以酸性依次减弱。

〕(3)在同一周期中,处于最高氧化态的成酸元素,其含氧酸的酸性随原子序数递增,自左至右增强。

如〔原因:同一周期中,从左至右元素的非金属性逐渐增强,成酸元素的电负性逐渐增大,吸引电子对的能力逐渐减小,电子偏向成酸元素R一方的程度增大,含氧酸分子中的氢原子的极化程度增大,所以酸性增强〕•无机含氧酸:•可以的分子式为H m RO n,其通式可以写成(HO)m RO n,也可写成RO m-,其中R称为成酸元素,无机含氧酸在水溶液中的酸强度取决于酸n OH n分子中羟基-O-H的电离程度,也可以用Pka值来衡量。

酸分子羟基中的质子在电离过程中脱离氧原子,转移到水分子中的孤对电子对上,其转移的难易程度取决于成酸元素R吸引羟基氧原子电子的能力。

如果成酸无素R的电负性越大,R周围的非羟基氧原子数目越多,则其酸性越强。

原因是成酸元素R的电负性越大,则其偏移O的电子越少,从而减小了O原子周围的电子密度增大的趋势,使得其对质子的吸引减弱,有利于质子的转移;非羟基氧原子越多,则分子周围越易形成离域π键,这种键将成酸R原子及O原子包裹在其中,一方面增强了羟基-O-H键的极性,有利于质子的转移,其次使得整个酸基团周围的空间减小,阻碍了质子与O原子上孤对电子的结合,从而使得酸性增强。

一、元素周期表与含氧酸酸性的关系在中学化学有关元素周期表的教学中,为进行元素间非金属性强弱的比较,特别提出了一个判据。

那就是,如果元素的非金属性越强,那么其最高价氧化物的水化物(也就是含氧酸)的酸性也就会越强。

从而,据元素周期表,可以得出这样的两条,分别适用于不同场景的、含氧酸酸性强弱的判据。

一是,对某主族元素的诸最高价含氧酸来说,自上而下、随原子序数增大,其酸性要减弱。

这是同主族元素的非金属性在减弱的一种表现。

二是,对同周期主族元素的最高价含氧酸,从左到右、随原子序数的增大,酸性要增强。

这也是元素的非金属性在增强的表现。

据此,就可以进行如下的一些含氧酸酸性强弱的比较:如,第A族由上而下的HClO4、HBrO4、H5IO6。

其酸性是逐渐减弱的。

原因是,在同一主族中,随原子序数增大,成酸元素的非金属性要不断减弱。

又如,第三周期后几个非金属元素的最高价含氧酸H4SiO4、H3PO4、H2SO4、HClO4。

随原子序数增大,有酸性逐渐增强的趋势。

这是由于,它们位于同一周期,这些成酸元素的非金属性是在不断增强的。

作为必要的条件,“判据”是严格限制在,同周期、或同主族的主族元素间;并且比较的只能是非金属元素的最高价含氧酸。

只有满足这两个条件,才可以使用这个“元素周期表”判据。

二、电负性与含氧酸酸性的关系如果学生想知道,“在这两个(同主族、或同周期)序列中,为什么非金属性的强弱,与其含氧酸的酸性相关”。

为此,从学生所掌握化学知识的有限性来考虑,教师最好还是用“电负性”概念,来进行这个解释才好。

一方面,电负性可以被看作是,元素非金属性的一种定量表述。

电负性大的元素,也就是其非金属性强。

其次,在元素周期表的这些区域,电负性的变化趋势,与元素非金属性的变化趋势,本来也是一致的。

再者,电负性的内涵就是“元素的原子在分子中吸引电子能力”。

用它来解释完全是由共价键构成的含氧酸分子的性质,也是最为合适和贴切不过的了。

具体的解释方法为:首先,要找出含氧酸的结构特点。

从HClO、HNO3、H2CO3、H2SO4、H3PO4等这些含氧酸的结构式(分别如下图一中的(a)(b)(c)(d)(e)图),不难归纳出,它们都包含有一个或多个“R-O-H”(如图一中的(f)图)这样的结构部分。

在上图一中,作为一元酸的(a)与(b),都只有1个“R-O-H”结构。

在二元酸(c)与(d)中,各有2个“R-O-H”结构。

而在三元酸(e)中,有3个“R-O-H”结构。

其中的R原子,作为成酸原子,可能会关联到多个“R-O-H”结构,所以也可以被认为是中心原子、或成酸原子。

在这个共有的结构“R-O-H”中,有两个极性键。

一个是“R-O”键,一个是“O-H”键(实际上也是一个羟基),且这些键中的共用电子对都是偏向于O原子(它表现为-2价)。

这类含氧酸(也可以看做是三元化合物)在水溶液中之所以能表现出酸性,是由于其羟基中的O-H键易断裂,而能给出氢离子。

含氧酸分子所表现出来的酸性,几乎都是源于酸分子中羟基的电离。

当成酸原子R的电负性越大,通过“R-O”键,对O原子的电子云吸引越强时。

就会导致“O-H”键的共用电子对要更偏向于O原子一端,使O-H键的极性变大(如下图二)。

这个极性更大的“O-H”键,在水分子的作用下也就更容易电离,而给出氢离子,表现出更强的酸性。

这样,在教学中需要比较含氧酸酸性强弱时,在“元素周期表判据”的基础上,人们又有了一个“电负性判据”。

当然,这个判据还是要限定在,最高价含氧酸,成酸原子需是同周期、或同主族的非金属,这样的范围内才好用。

三、离子势与含氧酸酸性的关系在无机化学中一般要先从离子极化理论的角度,来讨论含氧酸的结构特点,及其与酸性强弱间的关系。

离子极化理论认为,含氧酸与氢氧化物类型的碱,都有一个共同的结构母体。

其最简单的物理模型如下图三(这里只画出了R+的情况),这是共同结构的最基本模型。

这个模型告诉我们,含氧酸分子及氢氧化物类的碱,作为三元化合物都是由带有正电荷的中心离子Rn+(n可以是1、2、3……),O2-离子和位于端基的H+离子(中心离子的n不等于1时,O2-离子和H+离子也就不止1个了),共同组成的。

这样,该结构与水分子间的作用的情况,要由中心离子Rn+与H+离子极化能力的相对大小来决定了。

如果,Rn+离子的极化能力不如H+离子(如Rn+为Na+、Ca2+、Fe3+),也就是氢离子与O2-离子间有更多的共价性(极化会导致这个离子键向共价键过渡),O-H间更难电离。

那么,在水分子的作用下,该化合物进行的就是碱式离解,得到的是Rn+离子与OH-离子,如下图四(a)。

这个物质就是通常所说的氢氧化物,属于碱类物质。

如果,Rn+离子的极化能力强于H+离子(如Rn+离子为C4+、S6+、Cl+),也就是Rn+离子与O2-离子间有更多的共价性,R-O键更难电离。

那么,在水分子的作用下,该化合物进行的就是酸式离解,得到的是RO-离子与H+离子,如上图四(b)。

这个物质就是通常所说的含氧酸,属于酸类物质。

当然,当Rn+离子的极化能力与H+离子相差不多(如Al3+)。

那么,该物质就既可以进行酸式离解,也可以进行碱式离解,而表现为两性氢氧化物。

进一步的研究成果是,ROH的离解形式,与中心离子Rn+的极化能力大小有关(因为在氢氧化物和含氧酸中,H+离子都是同一个参照物)。

而中心成酸离子的极化能力又可以用如下的离子势(Φ)来度量[1]。

人们归纳出的经验规律(不是很严格的)是,当离子半径r以nm 为单位时:也就是说,离子所带的正电荷越多,离子的半径越小,ROH的酸性就越强。

为验证这个规律的可靠性,可就几个具体的物质计算如下:值从这11个酸碱的计算结果可看出:用离子势来判断元素氧化物水合物的酸碱性,还是有一定可信度的。

因为,在这11个有一定代表性的样本中,符合这个规律的不但是大多数(有问题的只有4个,并用红色的字体表示,且多是一些比较特殊的情况),并且离子势的数据大小与酸碱性强弱的变化顺序也有较好的吻合。

如,Na+、Mg2+、Al3+,的离子势数据就是逐渐增大,而同时氢氧化物由碱性过渡到了两性。

又如,Si4+、P5+、S6+、Cl7+,的离子势数据逐渐增大,预示着它就是一个含氧酸酸性增强的序列。

而同主族的Cl7+与Br7+,离子势数据是变小的,也符合含氧酸酸性减弱的实际情况。

离子势不但说明了,同周期、及同主族最高价含氧酸酸性的变化规律,还指出了“同一元素高价态含氧酸的酸性,比低价态含氧酸要强”。

它可以作为含氧酸强弱比较的又一个判据。

其理论上的逻辑关系是,与低价的成酸中心离子比较,高价成酸离子所带电荷要多、同时离子半径更小,也就是其离子势要更大。

所以,更易于进行酸式离解,表现出更强的酸性。

也就是有,随中心元素价态的逐渐降低,有酸性HClO4> HClO3> HClO2> HClO,这样的一类的系列变化。

不难看出,在上面的数据表中,还是存在一些“问题”的。

对此,可以讨论如下:对于序号为4的硅酸,所计算出来的“值”为“9.8”,没有能够达到酸类物质的下限“10”,判断标准似乎是有问题。

其实,这是没有“谅解”,它据数据“标准”只差了很小的一点。

作为一个归纳出来的经验规律,这已经算“吻合”的相当不错了。

又如,序号为9的硝酸,计算出来的“值”为“20”。

虽然符合它是一个酸,这样的实验事实。

但是这个离子势的计算值也太大了。

如果用离子势来作为酸性强弱的比较标准的话,会引起人们的质疑(它怎么能比硫酸、高氯酸的离子势还大呢)。

同样,序号为10的亚硝酸的“值”也过大(比硫酸还大)。

由此应该考虑到的是,这个规律很可能不会适用于第二周期元素。

再计算碳酸中心原子的值,为16,竟然能与高氯酸值的相当。

这当然也是不合适的。

这也说明,用“值”来判断含氧酸的酸性强弱,会有显著的系统误差。

这是由于第二周期元素的电子层数极少,导致原子与离子半径过小,影响到了这个判据的“正常”使用。

最后是,上表中序号为11的氢氧化锌,计算出来的“值”为“5.2”。

按这个数据,它应该属于碱类物质。

但实际上它是两性氢氧化物。

对同样是副族的AgOH(227K下能稳定),计算出来的“值”为“2.8”。

竟然能比氢氧化钠的“值”(3.2)还小,意味着它的碱性比氢氧化钠还要强。