光合作用探究历程(高中生物用)

光合作用的探究历程

光合作用的探究历程嘿,朋友们,今天咱们来唠唠光合作用那超级有趣的探究历程。

你能想象吗?在很久很久以前,科学家们就像一群好奇的小侦探,对植物的这个神秘技能开始了漫长的探索之旅。

最开始啊,就有人发现植物好像有魔法一样,能在阳光下制造出氧气。

这就好比植物是一个个小小的氧气制造工厂,那阳光就是它们的超级能源。

有个叫普利斯特利的家伙,他做的实验就像是一场神奇的魔法表演。

他把小鼠和植物放在一起,结果小鼠活得那叫一个欢快。

这就像是植物给小鼠施了个活命咒,把周围那些会让小鼠憋死的坏空气都变成了好空气。

这时候科学家们就像发现了新大陆一样,眼睛瞪得老大,心里想着:“哇塞,植物肯定藏着大秘密!”可是呢,当时大家还不是很清楚这里面到底咋回事。

就像你知道有个宝藏,但不知道怎么打开宝藏的箱子一样纠结。

后来英格豪斯出现了,他就像一个严谨的考官,对普利斯特利的实验进行了反复的测试。

他发现这植物制造好空气,必须得有阳光这个关键“考官”在场才行,不然就不灵验了。

这时候植物就像一个听话的小学生,阳光不来,就不干活。

再后来啊,梅耶就像是一个脑洞大开的幻想家,他提出植物进行光合作用的时候把光能转化成化学能储存起来了。

这就好比植物有个超级能量口袋,阳光一照,就把能量一股脑儿地装进去,准备随时拿出来用。

而萨克斯就更有趣了,他做的实验就像是一场给植物的染色派对。

他让植物在光下制造出淀粉,然后用碘酒一染,“哇哦”,蓝色就出现了。

这就像是植物在光下偷偷做了好多蓝色的小饼干(淀粉),被萨克斯一下子就发现了。

恩格尔曼就像一个超级摄影师,他用巧妙的实验找到了叶绿体是光合作用的场所。

叶绿体在他的眼里就像是一个个绿色的小太阳,是植物体内最忙碌的能量转换站。

随着探究的深入,科学家们就像一群执着的探险家,不断挖掘光合作用的更多秘密。

现在我们知道的光合作用,那可是一个极其复杂又超级神奇的过程,就像一个超级精密的机器在植物体内运转。

植物靠着这个神奇的技能,就像拥有了一个无限能量的魔杖,在地球上不断地制造氧气、制造食物,养活了地球上无数的生物呢。

高中生物课本隐性实验

一、光合作用的探究历程资料一:海尔蒙特的盆栽柳树苗(给予浇水)的实验。

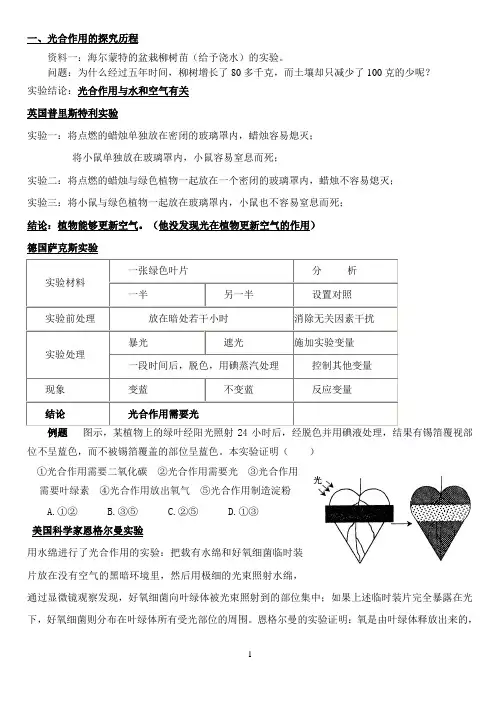

问题:为什么经过五年时间,柳树增长了80多千克,而土壤却只减少了100克的少呢?实验结论:光合作用与水和空气有关英国普里斯特利实验实验一:将点燃的蜡烛单独放在密闭的玻璃罩内,蜡烛容易熄灭;将小鼠单独放在玻璃罩内,小鼠容易窒息而死;实验二:将点燃的蜡烛与绿色植物一起放在一个密闭的玻璃罩内,蜡烛不容易熄灭;实验三:将小鼠与绿色植物一起放在玻璃罩内,小鼠也不容易窒息而死;结论:植物能够更新空气。

(他没发现光在植物更新空气的作用)德国萨克斯实验位不呈蓝色,而不被锡箔覆盖的部位呈蓝色。

本实验证明()①光合作用需要二氧化碳②光合作用需要光③光合作用需要叶绿素④光合作用放出氧气⑤光合作用制造淀粉A.①②B.③⑤C.②⑤D.①③美国科学家恩格尔曼实验用水绵进行了光合作用的实验:把载有水绵和好氧细菌临时装片放在没有空气的黑暗环境里,然后用极细的光束照射水绵,通过显微镜观察发现,好氧细菌向叶绿体被光束照射到的部位集中;如果上述临时装片完全暴露在光下,好氧细菌则分布在叶绿体所有受光部位的周围。

恩格尔曼的实验证明:氧是由叶绿体释放出来的,叶绿体是绿色植物进行光合作用的场所。

为什么用水绵----水绵的叶绿体呈螺旋式带状,便于观察为什么用好氧细菌----可以确定释放氧气多的部位为什么在没有空气的环境中----排除了氧气的干扰为什么在黑暗环境中----排除了光的干扰为什么用的是极细的光束----使叶绿体上可分为有光和无光部位形成对照实验;还可使叶绿体上分为光多和光少的部位形成对比实验为什么临时装片要重新暴露在光下----反过来再一次验证实验结论恩格尔曼实验结论:氧是由叶绿体发出的,叶绿体是绿色植物进行光合作用的场所美国科学家鲁宾和卡门做的同位素标记法实验。

首先用氧的同位素18O分别标记H2O和CO2,使它分别成为H218O和C18O2,然后进行两组光合作用的实验:取两支干净的试管,标记为A、B,分别向A、B两试管中加入等量的小球藻,向A试管的小球藻提供H218O和CO2;向B试管的小球藻提供H2O和C18O2。

《光合作用的探究历程》教学设计

《光合作用的探究历程》教学设计一、教材分析本节课为高中必修一《分子与细胞》(人教版)第五章第4节中的一部分学习内容。

在本节课中,通过介绍光合作用探究过程中的几个经典实验,同时复习对照实验有关的知识,引导学生体验科学的思维方法,实验设计思路以及严谨的思考方式。

在本节课案的设计中,笔者在带领同学们复习初中有关光合作用定义的基础上,把光合作用的原料、产物、反应场所和反应条件以黑箱的方式展示出来,紧扣光合作用的定义,将光合作用有关的实验探究过程一一展示出来,让学生对于光合作用的定义有一个更加深刻和理性的认识,同时掌握生物学实验设计思路,为下节课深入探讨光合作用的过程打下良好的基础。

二、教学目标1 知识目标(1)简述光合作用的定义。

(2)说出光合作用中原料、产物、反应场所和反应条件,并给出相应的实验证据。

(3)理解光合作用的产物中的氧气来自于水、有机物中的碳来自二氧化碳,并给出相应的实验证据。

2 能力目标(1)结合对照实验的相关知识,指出光合作用相关探究实验中的自变量和因变量。

(2)掌握科学的实验设计方法,能够发现探究实验设计中的不足之处并提出改进意见。

3 情感目标(1)参与相关的实验设计讨论,体验科学研究的艰辛之处。

(2)认同人类对于科学本质的探究是一个逐渐接近真理的过程。

三、教学重点和难点1.教学重点领会科学家是如何通过相关实验确定光合作用的原料、产物、场所和条件的。

2.教学难点体会恩格尔曼、鲁宾卡门实验的巧妙设计思维,掌握对照实验的设计思路。

五、板书设计光合作用的探究历程六、教学反思本节课的设计,紧扣光合作用的定义,以光合作用的“黑箱”为线索,带领同学们一一回顾了光合作用中原料、产物、场所和条件的发现历程,使同学们对于光合作用的概念有了更深刻、更理性的认识,对于科学实验的设计方法有了更清晰的理解。

本节课的教学过程中,主要依靠引导学生的兴趣来使学生自主的去挖掘实验中所用到的方法和研究理念,并且靠小组讨论来生成实验方案,由此感受到探究学习、合作学习的乐趣。

光合作用探究历程及过程

光合作用探究历程及过程光合作用是生物体中最为重要的能量转化过程之一、它将光能转化成化学能,为生物体提供了所需的能量和有机物质。

光合作用的探究历程可以追溯到19世纪。

以下将详细介绍光合作用的探究历程和过程。

在1804年,意大利医生和物理学家亚历山大·沃尔塔发现了电池,这为电化学提供了重要的工具。

在随后的几十年里,科学家们开始研究电池和化学反应,并发展了电化学理论。

然而,直到19世纪末,科学家们才开始认识到光能可以通过化学反应转化为电能。

1883年,荷兰物理学家和化学家雅各布斯·赫尔丁(Jacobus Henricus van 't Hoff)提出了光合作用的基本概念。

他认为植物通过吸收光照射转化二氧化碳和水为有机物,并释放出氧气。

他的理论得到了广泛的认可,成为了现代光合作用的基础。

接下来,科学家们开始进行实验以验证光合作用的过程和机制。

1894年,德国生物化学家奥古斯特·威力(F.Č.v.Wettstein)通过将植物放在不同光强下进行实验,发现植物在光照下能够吸收二氧化碳并释放氧气。

他还发现,当植物处于黑暗或弱光条件下时,它们无法进行光合作用。

随着科学技术的进步,科学家们开始利用更先进的仪器和技术来研究光合作用的机制。

在1930年代,英国生物化学家罗宾·希尔(RobinHill)发现了光合作用的化学过程。

他发现,当植物叶片暴露在光照下时,产生的氧气和高能物质可以被光强较弱的光线所代替,推断出植物中存在着一个光合作用过程,将光能转化为化学能。

随后的几十年里,科学家们不断完善和深化对光合作用的理解。

1939年,美国生物物理学家罗兰·马特赛尔(Robert Emerson)证实了光合作用的光能捕获过程和传导;1954年,英国生物学家格利尔·真斯(Melvin Calvin)发现了光合作用中的碳固定过程,即光合作用产生的NADPH和ATP能够将二氧化碳转化为有机物质。

光合作用的探究历程与基本过程

光合作用是自然界中实现碳循环非常重要的一环,对我们现在生物圈能维持这样的稳定性有着非常重要的作用,那么我们今天就来详细了解一下什么是光合作用,光合作用的过程和实质是什么?一、光合作用的定义光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物,并且释放出氧的过程。

发现者:英国科学家普利斯特利二、光合作用的过程1、光反应(1)场所:叶绿体的类囊体上。

(2)条件:光照、色素、酶等。

(3)物质变化:叶绿体利用吸收的光能,将水分解成[H]和O2,同时促成ADP和Pi 发生化学反应,形成ATP。

(4)能量变化:光能转变为ATP中的活跃的化学能。

2、暗反应(1)场所:叶绿体内的基质中。

(2)条件:多种酶参加催化。

(3)物质变化:CO2的固定:CO2与植物体内的C5结合,形成C3;C3的还原:在有关酶的催化作用下,C3接受ATP水解释放的能量并且被还原,经过一系列的变化,形成葡萄糖和C5。

(4)能量变化:ATP中活跃的化学能转变为有机物中的稳定的化学能。

反应的化学方程式为:6CO2+6H2O---光照+叶绿素---C6H12O6+6O2三、光合作用的实质1、物质上,将无机物转换成有机物2、能量上,将活跃的化学能转化为稳定的化学能四、光合作用中的光的要求光合作用主要靠可见波段的光来进行,波长390-410nm紫光可活跃叶绿体运动;波长600-700nm红光,可增强叶绿体的光合作用;波长500-560nm绿光,会被叶绿体反射和透射,使光合作用下降。

所以,凡是落在这一范围内的光都可以进行光合作用(绿光不好)。

五、植物的光合作用有什么好处1、将光能转变成化学能。

绿色植物在同化二氧化碳的过程中,把太阳光能转变为化学能,并蓄积在形成的有机化合物中。

人类所利用的能源,如煤炭、天然气、木材等都是如今或过去的植物通过光合作用形成的;2、吸收空气中的二氧化碳,释放氧气,这就在一定程度上保证了生物圈中的碳——氧平衡3、光合作用制造的有机物,既为植物的生长发育提供营养物质,也为动物和人提供食物来源;4、光合作用将光能转化并储存在有机物里,为动、植物和人类生命活动提供能量来源;。

光合作用的探究历程

2C3 + [H]

酶 ATP

(CH2O) + C5

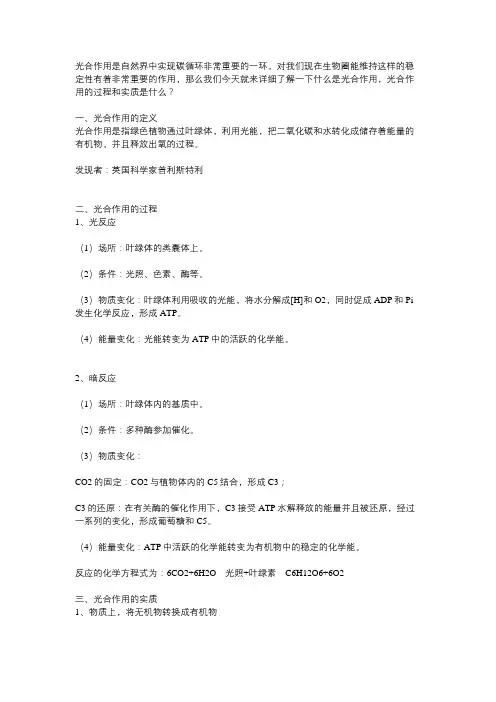

下图是光合作用过程图解,请分析后回答下列问题:

H 2O 光 B F CO2 G J I

A

C

D

E+Pi

H

水 色素 O2 ①图中A是______,B是_______,它来自于______的分解。 基质 [H] ②图中C是_______,它被传递到叶绿体的______部位,用 暗反应用作还原剂,还原C 于____________________ 3。 色素吸收 的光能 ATP ③图中D是____,在叶绿体中合成D所需的能量来自______ C3化合物 糖类 ④图中G________,F是__________,J是_____________ C5化合物 光反应 [H]和ATP ⑤图中的H表示_______, H为I提供__________

能量变化:光能转变为活跃的化学能贮存在ATP中

类囊体膜

H2O

O2

[H]

酶

Pi +ADP

ATP

2、暗反应阶段

CO2的 固定 CO2

2C3

叶绿体基质 多种酶

C 3的 还原

卡尔文循环

C5 (CH2O)

【小结】

条件: 场所: [H] 、ATP、酶 叶绿体的基质中 CO2的固定:CO2+C5

酶

物质变化:

2C3 (CH2O)

光能利用率

光合作用效率

1、控制光照强度 2、适当补充CO2 3、适宜的温度 4、矿质元素( 合理施肥) 5、水( 合理灌溉)

(四)、化能合成作用

1、化能合成作用:

少数菌类利用体外环境中某些无机物氧化 时释放的能量来制造有机物。

高中生物教学课例《光合作用的探究历程》课程思政核心素养教学设计及总结反思

论。 结合课件引导归纳每个实验结论,并同步板书: 引导总结光合作用的概念及其要点 质疑提出问题:光合作用释放的氧气,到底来自于

H2O 还是 CO2? 课件展示鲁宾、卡门实验 引导思考: 1、实验采用了什么方法? 2、标记了哪一元素?如何标记?说出实验的设计

思路。 3、该实验的自变量、因变量是什么? 4、是否存在对照,如何对照? 5、该实验得出什么结论? 学生阅读课本 P102 页最后一段,找出实验材料、

会构建模型的基本过程,培养学生的科学研究理念。

教学重点:光合作用经典实验的过程及其设计思

想。

教学难点:光合作用经典实验设计思想

教学方法:诱导思考、合作探究、分析讲述

1、生命观念:理解光合作用这一过程。

2、科学思维:分析光合作用探究实验的过程及其

教学目标 设计思路,分析基本结论,构建光合作用过程模型。说

1785 年,由于发现了空气的组成,人们才明确绿 叶在光下放出的气体是 O2,吸收的是 CO2。

质疑:在这一过程中,光能哪去了? 1845 年,德国科学家梅耶提出了光合作用也应遵 循能量守恒定律,那么,植物吸收的光能又到哪里去 了? 光能转换成化学能,贮存于什么物质中呢?植物光 合作用除了释放氧气,还产生什么物质呢? 课件展示萨克斯实验过程 引导思考: 1、暗处理这一步是否可以省略?暗处理的目的是 什么? 2、为什么让叶片一半曝光,一半遮光? 3、该实验为自身对照实验,哪个是对照组,哪个 是实验组,实验的自变量和因变量分别是? 4、这个实验可得出什么结论? 5、为什么要用酒精脱色? (强化科学探究实验设计的基本方法、原则) 补充:除淀粉外,还可产生其他有机物,表示为 (CH2O)。 分析反应式,提出问题:光合作用的场所在哪里? 课件展示恩格尔曼实验,学生回顾实验过程及结

人教版生物必修一5.4.2《光合作用的探究历程》教案

分析讲解

学生活动设计

【提问】

1.生命活动所需要的直接能源是?ATP

2.人体内形成ATP的途径是?呼吸作用

3.呼吸作用分解有机物释放能量,那生物体内的有机物来自哪里?来自光合作用合成

4.什么是光合作用?光合作用的场所?

二、光合作用的原理和应用

【投影】学习目标

【课题概述】植物的光合作用是植物重要的生理功能,通过光合作用产生有机物,直接或间接地为各种动物提供食物来源,并更新空气。此过程常常和呼吸作用联系在一起,是高考中的重点考察知识点。

两位科学家当然不会对这种方法视而不见,他们用这种方法进行了探究。大家讨论应怎样设计实验?

结论:光合作用释放的氧气,全部来自水。

那么,有机物的合成过程又是怎样的呢?能利用同位素标记法吗?

9、20世纪40年代,卡尔文实验

用14C标记CO2,供小球藻光合作用,追踪检测其放射性,得到了卡尔文循环,其中包括的主要分阶段为:

叶绿体

引入正课

师生一实验设计中各个变量

那么,光是必要条件,光到那里去了呢?

5、1845年梅耶

根据能量转化与守恒定律,指出光合作用时,把光能转换成化学能储存起来。

这些化学能储存在什么物质中?O2中能量很少,这些能量应该是存在于有机物中,这种有机物是什么?

6、1864年,萨克斯(德)的实验

黑暗处理→一半照光、一半遮光→酒精脱色→碘液显色(遮光处颜色没有变化,照光处变深蓝色。

CO2→C3化合物→糖类CO2→C3化合物→五碳化合物

抛开卡尔文实验,根据上述实验,你能总结出光合作用的反应式吗?

经历了近200年的时间,科学家们才对光合作用的生理过程有了比较清楚的认识。因此科学发现是艰难的。没有科学的研究方法,以及综合利用各学科的成果和研究手段,不会有科学的发现。

光合作用探究历程

光合作用探究历程光合作用是地球上一种至关重要的生物化学过程,它能够利用光能将二氧化碳和水转化为有机物,并释放出氧气。

这个过程对维持大气中的氧气含量、提供养分和能量来源以及维持生物多样性都起着举足轻重的作用。

本文将探究光合作用的历程,从其起源、重要发现到深入研究等方面进行论述。

1. 光合作用的起源光合作用最早起源于约35亿年前的地球上的原始生物,这些生物利用光能进行自养生长。

起初,光合作用并不完善,只能在无氧环境下进行,产生的氧气无法排出。

然而,随着地球大气中氧气含量的逐渐增加,光合作用也得以持续发展和改进。

2. 光合作用的重要发现光合作用的重要性在18世纪和19世纪得以逐渐揭示。

著名的科学家约瑟夫·普里斯特利发现植物在光照下能够产生氧气,并可以将二氧化碳转化为有机物。

这项发现被认为是现代光合作用研究的开端。

随后,众多科学家如詹姆斯·伊恩·希尔、罗宾·海尔、鲁道夫·马格努斯等陆续对光合作用的化学过程以及相关的生物分子机制进行了进一步研究和发现,为后续的光合作用研究打下了坚实的基础。

3. 光合作用的深入研究随着科技的不断进步,对光合作用的研究也得到了显著推进。

通过光合作用相关蛋白复合体的结晶、酶的解析以及光合膜的结构分析,科学家们逐渐揭示了光合作用的分子机制和能量转换过程。

光合作用的核心是叶绿素分子的光合反应中心,它能够吸收太阳能并将其转化为化学能,进而催化二氧化碳的还原和水的氧化反应。

光合作用还涉及到一系列辅助色素和蛋白质分子,它们协同工作保证了光能的高效利用。

4. 光合作用在生态系统中的作用光合作用不仅在维持植物的生长和发育中起着核心作用,也在整个生态系统的运作中发挥着关键作用。

通过将二氧化碳转化为有机物,光合作用为其他生物提供了养分来源。

同时,光合作用还能够释放出氧气,维持大气中的氧气含量,为动物呼吸提供必需的氧气。

光合作用还通过能量的流动和化学能的储存,维持了生物圈中的能量平衡,维持了生物多样性和生态系统的稳定性。

《光合作用的探究历程》教学设计(省获奖教案

《光合作用的探究历程》教学设计[教材分析]本节课为高中必修1《分子与细胞》(人教版)第5章第4节能量之源——光与光合作用中的内容。

第4节包括“捕获光能的色素和结构”、“光合作用的原理和应用”两大部分,其中“光合作用的探究历程”这部分内容往往被许多老师在上课时一带而过,并未加以重视。

事实上,光合作用探究过程中的经典实验,从一定程度上反映了科学探究的一般方法,是培养学生科学精神、科学态度和科学研究方法的好素材,为后面众多的实验打下一个良好的感知基础,也为讲述光合作用的原理、过程做好知识铺垫。

因此,“光合作用的探究历程”这部分内容相当重要,不容忽视。

[教学目标]知识性目标:1.说出光合作用的探究历程。

2.初步掌握科学探究的一般方法。

技能性目标:尝试分析实验、设计实验。

情感性目标:1.关注科学工作的方法和过程,形成严谨的科学态度及创新、合作的科学精神。

2.体验科学发现的艰难和科学家们的智慧力量,确立进行科学研究的欲望和信心。

[教学重点]1.光合作用的探究历程。

2.科学探究实验的基本方法。

[教学难点]真正领悟探究实验的科学原理和方法,并很好地运用到设计实验中。

[教学方法]探究与发现式教学;小组合作学习[教学媒体]实物投影、多媒体课件[教学设计思路]本节课以“光合作用的探究历程”为主线,遵循科学家的探索思路,通过对几个经典实验的讨论分析,采取“提出问题—探究—解决问题”的教学方法,层层递进,环环相扣,让学生对科学探究有一个比较完整的认识,从中领悟科学探究的原则和一般方法。

在教学中,采用多元化的教学方式:利用视频动画、录像等教学手段,让学生对实验过程有直观感性的认识;通过学生课前设计表格、角色扮演、代表介绍等手段,充分调动学生学习主动积极性;把学生分为若干小组活动,使学生在较短的时间内确定实验方案,培养团队合作精神;通过师生共同总结并同步板书,让学生更深入地理解光合作用的概念和总反应式中的各个部分;通过课堂实验设计,及时加深巩固本节课所学习、涉及到的实验原理和方法,培养学生的科学素质和创新精神。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

光合作用探究历程

1、1771年,【英】普里斯特利实验:证明植物能更新由于蜡烛燃烧或动物呼吸而污浊的空气。

2、1779年,【荷】英格豪斯实验:证明在光照条件下,植物才能更新由于蜡烛燃烧或动物呼吸而污浊的空气。

3.1845年,【德】梅耶实验:证明植物进行光合作用时,把光能转换成化学能储存起来。

4、1864年,【德】萨克斯实验:证明绿叶在光合作用时形成淀粉。

5、1880年,【德】科学家恩格尔曼的水绵实验:证明叶绿体在光下可以产生氧气。

6.1941年,【美】鲁宾和卡门同位素标记实验:证明光合作用产生的氧气来自于水。

7.1945年,【美】卡尔文在小球藻上用同位素示踪法:证明CO

中的碳在

2

光合作用中转化成有机物中碳的途径,这一途径称为卡尔文循环。