晋教版七年级地理上知识点

中学地理)晋教版七年级地理上知识点Ⅲ

中学地理教学资料中学地理)晋教版七年级地理上知识点Ⅲ(2009-03-20 15:11:13)转载▼标签:晋教分类:课程资源版中学地理七年级上知识点教学资源------------------------------------------------------------------------------第五章居民——“地球村”的主人------------------------------------------------------------------------------------------5.1人口与人种1、1999年10月12日,世界人口突破60亿。

2001年,世界人口达61亿。

目前,世界人口以每年近8000万的速度增长,人口的数量越来越多。

2、世界人口的增长速度,通常用人口的自然增长率来表示。

自然增长率的高低取决于人口的出生率和死亡率。

出生率—死亡率=自然增长率出生率:一定时期内出生人数与同期人口总数之比。

死亡率:一定时期内死亡人数与同期人口总数之比。

自然增长率:大于0表示人口增长,小于0表示人口减少。

人口出生率和死亡率主要受社会、经济等因素的影响。

世界不同国家的人口增长:发达国家:低出生率,高死亡率,人口增长缓慢;发展中国家:高出生率,低死亡率,人口增长迅速。

3、人口分布是指一定时间内人口的空间居住状况。

受自然、经济和历史等因素的影响。

4、人口密度能够反映人口分布的稠密和稀疏程度。

它是指一定时期内,单位面积土地上居住的人口数,通常用“人/平方千米”来表示。

人口密度是不断变化的。

5、世界人口增长过快带来的问题:如交通拥挤、住房紧张、耕地减少、粮食短缺、工业污染、噪音干扰、供水不足、犯罪率上升等。

世界人口增长过快带来的问题:人口老龄化、劳动力短缺、国防兵员不足、养老负担过重等。

6、①人口平均出生率最高的是非洲,最低的是欧洲。

②人口平均死亡率最高的是非洲,最低的是拉丁美洲。

晋教版地理 七年级上册 期中复习串讲 第三章 陆地和海洋——人类生存的基本空间 专题 (原卷版)

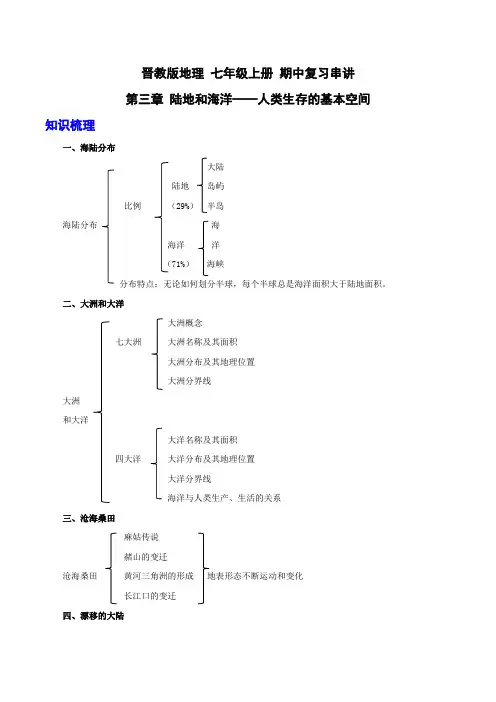

晋教版地理七年级上册期中复习串讲第三章陆地和海洋——人类生存的基本空间知识梳理一、海陆分布大陆陆地岛屿比例(29%)半岛海陆分布海海洋洋(71%)海峡分布特点:无论如何划分半球,每个半球总是海洋面积大于陆地面积。

二、大洲和大洋大洲概念七大洲大洲名称及其面积大洲分布及其地理位置大洲分界线大洲和大洋大洋名称及其面积四大洋大洋分布及其地理位置大洋分界线海洋与人类生产、生活的关系三、沧海桑田麻姑传说赭山的变迁沧海桑田黄河三角洲的形成地表形态不断运动和变化长江口的变迁四、漂移的大陆创立者大陆漂移假说时间漂移的大陆内容古生物化石科学依据古老地层五、板块运动与火山、地震板块构造学说的基本观点六大板块名称和分布板块运动——碰撞挤压和张裂板块运动与火山、地震两大火山环太平洋火山、地震带地震带地中海——喜马拉雅火山、地震带基础检测一、选择题1.下图为世界局部地区某月的等温线示意图,读图完成下面小题。

图中甲所表示的大洲分界线是()A.土耳其海峡B.白令海峡C.直布罗陀海峡D.马六甲海峡2.读下图,图中所示大洲最西端是A.耳其海峡B.直布罗陀海峡C.曼德海峡D.白令海峡竖版世界地图以崭新的视野展示世界。

读图,完成下面小题。

3.甲、乙、丙、丁对应的地理区域,正确的是()A.甲-南美洲B.乙-太平洋C.丙-南极洲D.丁-印度洋4.两人从南极点同时出发,分别沿相邻两条经线北行。

如果方向不变,速度相同,下列情况正确的是()A.他们将不会相遇B.他们可能会在赤道相会C.他们之间距离始终保持不变D.他们可能在北极相遇5.造成大陆漂移的原因是A.板块运动B.地球的自转 C.地球公转D.人类活动的结果6.地球表面海洋和陆地的比例是()A.各占二分之一B.三分之二海洋C.三分陆地七分海洋D.四分之一陆7.“沧海桑田”在地理科学上的正确含义是()A.填海造陆种田B.比喻世事的变迁C.比喻海陆的变迁D.在海边种桑树下图是在太空中看到的地球景观。

晋教版地理 七年级上册 期中复习串讲 第四章 天气和气候——地球大气的风云变化 专题 (解析版)

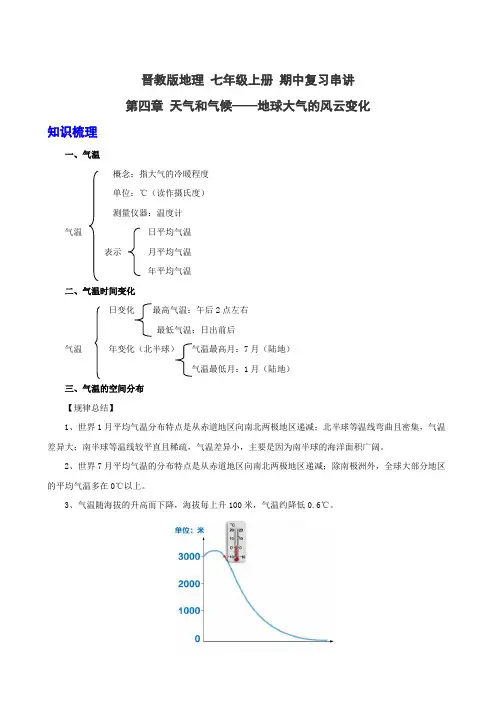

晋教版地理七年级上册期中复习串讲第四章天气和气候——地球大气的风云变化知识梳理一、气温概念:指大气的冷暖程度单位:℃(读作摄氏度)测量仪器:温度计气温日平均气温表示月平均气温年平均气温二、气温时间变化日变化最高气温:午后2点左右最低气温:日出前后气温年变化(北半球)气温最高月:7月(陆地)气温最低月:1月(陆地)三、气温的空间分布【规律总结】1、世界1月平均气温分布特点是从赤道地区向南北两极地区递减;北半球等温线弯曲且密集,气温差异大;南半球等温线较平直且稀疏,气温差异小,主要是因为南半球的海洋面积广阔。

2、世界7月平均气温的分布特点是从赤道地区向南北两极地区递减;除南极洲外,全球大部分地区的平均气温多在0℃以上。

3、气温随海拔的升高而下降,海拔每上升100米,气温约降低0.6℃。

等温线:在地图上将气温相同的各点连接起来的线——等温线图。

气温不同纬度地区:低纬——高纬(气温逐渐降低)(纬度位置)的空分夏季陆地气温高,海洋气温低间分布同纬度地区海陆分布布规冬季陆地气温低,海洋气温高律山地:海拔升高,气温低(地形因素)四、降水和降水的分布【规律总结】日降水量的计算方法:将每天8时和20时观测到的降水量数值相加。

含义:从大气中降落到地面的液态水和固态水形式:雨、雪、冰雹等降水单位:毫米(㎜)表示:多年的平均降水量五、降水的季节变化同一地区的不同季节降水量不同降水全年多雨型的季不同地区的不同季节全年少雨型节变降水量不同夏季多雨型化冬季多雨型六、降水的空间分布【规律总结】世界年降水量的分布特点是:赤道地区降水多,两极地区降水少;亚欧大陆沿海地区降水多,内陆地区降水少;回归线附近的大陆东岸降水多,西岸降水少。

等降水量线:在地图上把降水量相同的各点连起来的线。

降水分赤道地区降水多,两极地区降水少(纬度位置)的空布亚欧大陆的沿海地区降水多,内陆地区降水少(海陆分布)间分规南、北回归线附近的大陆东岸降水多,西案降水少律山地迎风坡降水多,背风坡降水少(地形因素)七、天气天气概念:指一个地方短时间内大气的风雨、冷热、阴晴等状况特点:短时间、多变的天气和我们天气人类生产、生活八、常用天气符号1、常见天气符号2、风向与风级的表示概括总结:风向是指风的来向;风速越快风力越大,反之风力越大风速则越快。

山西初一地理上册知识点总结归纳

山西初一地理上册知识点总结归纳【山西初一地理上册知识点总结归纳】地理是一门研究地球的科学,它帮助我们了解地球的自然环境和人类活动对地球的影响。

在山西初一地理上册中,我们学习了许多关于地球、气候、自然灾害和人类活动等方面的知识。

本文将对这些知识点进行总结归纳,以便同学们复习和回顾。

一、地球与地图1. 地球的形状:地球是近乎球形,但它稍微扁平,形状接近于一个扁球。

2. 地球的自转和公转:地球自转一周需要24小时,公转一圈需要365天。

3. 地球的经纬度:地球表面可以通过经度和纬度来进行划分和定位。

4. 地球的四季变化:地球公转引起了地球表面太阳照射的变化,导致了季节的变化。

二、气候和天气1. 气候带:根据不同纬度和气候特征,地球表面划分为寒带、温带和热带三个气候带。

2. 气候因素:气温、降水、湿度、风向和风力等因素影响着一个地区的气候。

3. 天气现象:天气可以通过观察气温、降水、风力和云量等要素来预测和判断。

4. 气象图和气象站:气象图是一种图示气象要素的图表,而气象站则是观测和记录天气数据的地点。

三、自然灾害1. 地质灾害:包括地震、火山喷发、滑坡和地面塌陷等自然灾害。

2. 气象灾害:包括台风、龙卷风、暴雨和冰雹等自然灾害。

3. 水文灾害:包括洪水、旱灾和泥石流等自然灾害。

4. 防灾减灾措施:对于不同类型的自然灾害,我们应该采取相应的预防和应对措施来减少损失。

四、人类活动对地球的影响1. 城市化:人口增长和城市扩张对环境和资源造成压力,导致城市化现象的发生。

2. 工业化:工业活动排放大量废气和废水,污染了环境,对自然生态系统造成破坏。

3. 交通运输:交通工具的使用增加了能源消耗和空气污染,同时也带来了便利和发展。

4. 农业活动:农业生产对土地、水资源和生态系统产生了一定的影响,需要合理进行农业管理。

五、其他知识点1. 地理信息系统(GIS):利用电子计算机技术,将各种地理要素数据进行储存、管理、分析和显示。

七年级上册晋教版地理

七年级上册晋教版地理一、地球和地图。

1. 地球的形状和大小。

- 地球是一个两极稍扁、赤道略鼓的不规则球体。

- 平均半径约6371千米,赤道周长约4万千米,表面积约5.1亿平方千米。

2. 地球仪。

- 地轴:地球仪上,地球绕转的轴(实际不存在)。

- 两极:地轴与地球表面相交的两点,北极是地球的最北端,南极是地球的最南端。

- 纬线和纬度。

- 纬线:与地轴垂直并且环绕地球一周的圆圈。

纬线指示东西方向,长度不等,赤道最长,向两极逐渐缩短。

- 纬度:以赤道为0°纬线,向北向南各分90°,分别称为北纬(N)和南纬(S)。

低纬度(0° - 30°)、中纬度(30° - 60°)、高纬度(60° - 90°)。

- 经线和经度。

- 经线:连接南北两极并且与纬线垂直相交的半圆。

经线指示南北方向,所有经线长度都相等。

- 经度:以本初子午线(0°经线,通过英国格林尼治天文台旧址)为界,向东向西各分180°,分别称为东经(E)和西经(W)。

180°经线既是东经180°,也是西经180°。

- 经纬网:由经线和纬线相互交织所构成的网络,可用于确定地球表面任何一个地点的位置。

3. 地球的运动。

- 地球的自转。

- 方向:自西向东(从北极上空看为逆时针方向,从南极上空看为顺时针方向)。

- 周期:约24小时(1天)。

- 产生的现象:昼夜交替、地方时差异(东边的时间早于西边)。

- 地球的公转。

- 方向:自西向东。

- 周期:约365天(1年)。

- 公转轨道:近似正圆的椭圆形轨道,太阳位于椭圆的一个焦点上。

- 产生的现象:四季更替(3、4、5月为春季;6、7、8月为夏季;9、10、11月为秋季;12、1、2月为冬季,南北半球季节相反)、昼夜长短变化(夏至日北半球昼最长夜最短,冬至日北半球昼最短夜最长,春分日和秋分日全球昼夜等长)、五带的划分(热带:南北回归线之间,终年炎热;北温带:北回归线到北极圈之间;南温带:南回归线到南极圈之间,温带四季分明;北寒带:北极圈以北;南寒带:南极圈以南,寒带终年严寒,有极昼极夜现象)。

晋教版七年级地理上知识点1

晋教版七年级地理上知识点1-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN晋教版七年级地理上知识点第一章地球——我们的家园1.1认识地球面貌1、人类对地球形状的认识,经历了一个从直觉到推测、证明和亲眼目睹的漫长的探索过程。

2、地球的形状:球体。

3、地球大小的三个数据:表面积5.1亿平方千米;平均半径6371千米;最大圆周长约4万千米。

4、地球仪上的点和线。

地球仪上的点主要是南北两极点;地球仪上的线主要是经线和纬线。

56以南为南纬,用符号“S”来表示。

(判读方式:相邻度数向南增大则为南纬;相邻度数向北增大,则为北纬)7、经度的划分:以本初子午线为界,以东为东经,用符号“E”来表示;以西为西经,用符号“W”来表示。

(判读方式:相邻度数向东增大则为东经;相邻度数向西增大,则为西经)注意:东经180°与西经180°是同一条经线。

8、特殊的纬线:(在地球仪上一般用虚线表示)●赤道(0°):赤道以北是北纬,以南是南纬;赤道以北是北半球,以南是南半球。

●北回归线(23.5°N)●南回归线(23.5°S)●北极圈(66.5°N)●南极圈(66.5°S)9、特殊的经线:●本初子午线(0°经线):是计算经度的起始线,以东为东经,以西为西经。

●180°经线:东经180°线与西经180°线重合。

●20°W、160°E:是东西半球的界线:20°W以东是东半球,以西是西半球;160°E 以东是西半球,以西是东半球。

(东半球的经度范围:20°W向东到160°E之间或160°E向西到20°W之间;西半球的经度范围:20°W向西到160°E之间或160°E向东到20°W之间。

七年级地理上册1.1认识地球面貌晋教版

-----

一、地球 的形状 (dìqiú)

人类认识(rèn shi)地球形状的过程

盖 天 说

天 圆 地 方

第二页,共三十二页。

“浑天说”-----“天之包地,犹壳之裹黄”

第三页,共三十二页。

国外古代对地球(dìqiú)的形容

第四页,共三十二页。

麦哲伦环球航行(hángxíng)--证实“大地球形 说”

地球仪上纬线

W

●

赤道

E

●

有几条?

第十四页,共三十二页。

S

纬线划分:

以赤道为起点,向北

向南各分90° 赤道以北称北纬 (běi wěi),用“N”

表示

赤道以南称南纬

(nán wěi),用“S” 表示

90°

75°

60°

45°

30°

赤道

(chìdào)

90°

第十五页,共三十二页。

15°

0°

15°

30°

45°

第二十四页,共三十二页。

经线度数规律

180o 30o 20o 10o 0o 10o 20o 30o 180o

(西经(xī ) jīnɡ)

越往西度数(dù 越 shu) 大

本

(东经(dōngjīng))

初

子

午 越往东度数越大

线

第二十五页,共三十二页。

本初子午线

------0°经线

(jīngxiàn)

00——900

一样长

00——1800

赤道(00 纬线) 本初子午线(00经线)

赤道向两极渐大

北N 南S

本初子午线向东、西 渐大

西W 东E

晋教版七年级地理上知识点1

晋教版七年级地理上知识点1一、地理学的基本概念1.地理学的研究对象和内容:地理学研究地球上的自然环境和人文环境,包括自然地理和人文地理两个方面。

2.地理学的分支学科:自然地理学、人文地理学和经济地理学是地理学的三大分支学科。

3.地理学的研究方法:地理学主要运用实地考察、实验研究和地理信息系统等方法进行研究。

二、地球的形状与结构1.地球的形状:地球是近似于一个椭球体,极半径和赤道半径不同。

2.地球的结构:地球分为地壳、地幔和地核三层结构,从内到外依次为地核、地幔和地壳。

三、地球的运动与地理圈层1.地球的自转运动:地球以西经0度的格林尼治天文子午线为基准,逆时针方向自西向东每天自转一周,形成地球自转运动。

2.地球的公转运动:地球绕太阳作椭圆形的公转运动,周期为365天5小时48分46秒。

3.地球的倾斜角:地球的赤道面与黄道面夹角为倾斜角23度27分,导致四季变化。

4.地球的大气圈:地球大气圈从地球表面向外延伸,共分为对流层、平流层、臭氧层、中间层、热层和外层。

四、地球上的水资源1.地球的水资源分布:地球约70%的面积被水覆盖,其中97.5%为咸水,只有2.5%为淡水。

2.地球的淡水资源:地表水、地下水和冰雪储量是地球的主要淡水资源。

3.世界主要水系:世界上的主要水系包括长江、黄河、亚马逊河、尼罗河等。

4.中国主要水系:中国的主要水系包括长江、黄河、珠江、淮河等。

五、地球上的地形与地貌1.地形:地球表面的高低、平缓和陡峭的地形构成了地球的地形。

2.地貌:地球表面自然形成的各种地貌景观,如平原、山地、高原、盆地、丘陵、峡谷等。

六、地球的气候1.气候的形成原因:气候是大气长期和地球上其他要素相互作用的结果。

2.气候的要素:气温、气压、湿度、风和降水是气候的主要要素。

3.中国气候的特点:中国气候受到亚洲大陆和太平洋影响,呈现出多样性的气候类型。

七、地球上的植被与动物1.世界的植被分布:世界上的植被分布具有明显的地带性特征,主要分为热带雨林、温带森林、草原和沙漠等。

七年级上晋教版地理知识点

七年级上晋教版地理知识点

地理是我们非常重要的一门学科,它探讨的是人类和自然环境

的相互关系。

在七年级上,我们学习的地理知识点包括如下内容:

一、自然地理

1.地球的组成和结构

地球是由固体地壳、流动的上部地幔、外层流动的外核以及内

部固态的内核组成。

2.大洋及陆地分布

地球表面穆棱七分之一是陆地,其余穆棱七分之五是海洋。

陆

地主要集中在北半球,而海洋则主要在南半球。

3.地球的运动

地球有两种运动,一种是公转、一种是自转。

地球公转的轨迹是椭圆形,而自转则有着显著的圆周运动的特征。

4.地球的气候

地球的气候主要受到纬度、海陆分布、太阳辐射量等因素的影响。

不同地区的气候差别非常大。

5.自然资源的利用和保护

地球上的自然资源包括水资源、矿产资源、植被资源等等,如何有效利用和保护是非常重要的问题。

二、人文地理

1.人口与城市

人口是城市的生命力,城市人口密集带和城市群是我们需要重点关注的地区。

2.经济活动与交通运输

经济活动和交通运输是相互依存的,如何有效规划交通系统,

提高经济活动效率是我们需要关注的问题。

3.文化与旅游

各地的文化差异、景点的开发和旅游规划等是需要考虑的问题。

如何保护和开发传统文化也是我们的重点。

4.环境与都市环保

随着城市化进程的加速,环境污染成为了一个亟待解决的问题。

以上是七年级上晋教版地理知识点的概述,我们需要在学习的

过程中仔细研究,全面掌握地理知识,为更深入的学习奠定基础。

晋教版七年级地理第三章知识要点1

第三章陆地和海洋——人类生存的基本空间3.1 海陆分布一、海陆分布:(一)海洋和陆地所占比例:1、地球表面由海洋和陆地构成,其中海洋面积约占,陆地面积约占,人们常将其概括为“,”。

浩瀚的海洋彼此,而陆地则被。

(二)海陆分布的特点:1、地球表面海陆分布。

从南北半球看,的陆地面积大于。

从东西半球看,的陆地面积大于。

无论怎样划分半球,每个半球总是面积大于面积。

2、陆半球是以(国家)东南沿海为中心的半球,水半球是以(国家)东北为中心的半球。

(三)大陆、半岛、岛屿和海峡:1、是地球表面广阔而连续的水域,是的一部分,位于大洋的。

是连接两个海洋之间的狭窄水道。

是地球表面未被海水淹没的部分,其中面积广大的称,面积较小的称,陆地伸入海洋的部分称。

二、大洲和大洋:(一)认识大洲:1、大陆和它附近的岛屿合起来称。

全球陆地共分为个大洲,按面积大小依次是、、、、、和洲。

2、位于东半球的大洲有、、、,位于西半球的大洲有。

赤道穿过的大洲有、、。

纬度最高的大洲是。

(二)大洲之间的界线:1、亚、欧两洲的界线:山脉、河、山脉和海峡。

亚非两洲的界线:运河。

南、北美洲之间的界线:运河。

(三)认识大洋:1、地球上四大洋按面积大小依次是:、、、。

2、赤道穿过的大洋有、、。

纬度最高的大洋是。

(四)海洋:1、地球上最深的地方位于西太平洋的海沟。

3.2 海陆变迁一、沧海桑田:二、漂移的大陆:1、1912年德国地球物理学家和气象学家提出了假说。

三、板块运动与火山、地震:1、组成地球的坚硬岩石表层,不是完整的一个圈层,而是由大板块组成,且板块都处在之中。

一般来说,各板块内部比较;板块与板块的交界地带,地壳运动比较,容易引发和。

2、地区和地区是世界著名的两大地震带。

3、由于板块之间的相互碰撞挤压,在板块与板块的交界地带可以形成高大的,如南北美洲西部的山系、亚欧大陆的山系。

4、板块与板块相互,形成喜马拉雅山脉和高原。

板块与板块之间,形成红海。

5、全球85%的地震分布在地震带。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

晋教版七年级地理上知识点Ⅰ第一章地球——我们的家园------------------------------------------------------------------------------------------1.1认识地球面貌1、人类对地球形状的认识,经历了一个从直觉到推测、证明和亲眼目睹的漫长的探索过程。

2、地球的形状:球体。

3、描述地球大小的三个数据:表面积5.1亿平方千米;平均半径6371千米;最大圆周长约4万千米。

4、地球仪上的点和线。

地球仪上的点主要是南北两极点;地球仪上的线主要是经线和纬线。

5、经线与纬线的特点:6、纬度的划分:以赤道为界,以北为北纬,用符号“N”来表示;以南为南纬,用符号“S”来表示。

(判读方式:相邻度数向南增大则为南纬;相邻度数向北增大,则为北纬)7、经度的划分:以本初子午线为界,以东为东经,用符号“E”来表示;以西为西经,用符号“W”来表示。

(判读方式:相邻度数向东增大则为东经;相邻度数向西增大,则为西经)注意:东经180°与西经180°是同一条经线。

8、特殊的纬线:(在地球仪上一般用虚线表示)●赤道(0°):赤道以北是北纬,以南是南纬;赤道以北是北半球,以南是南半球。

●北回归线(23.5°N)●南回归线(23.5°S)●北极圈(66.5°N)●南极圈(66.5°S)9、特殊的经线:●本初子午线(0°经线):是计算经度的起始线,以东为东经,以西为西经。

●180°经线:东经180°线与西经180°线重合。

●20°W、160°E:是东西半球的界线:20°W以东是东半球,以西是西半球;160°E以东是西半球,以西是东半球。

(东半球的经度范围:20°W向东到160°E之间或160°E向西到20°W之间;西半球的经度范围:20°W向西到160°E之间或160°E向东到20°W之间。

)10、纬度是以赤道为0°,分别向南北两极方向递增;经度是以本初子午线为0°,分别向两侧的东西方向递增。

11、人们以赤道为界将地球划分为南北两个半球。

0°~30°为低纬度,30°~60°为中纬度,60°~90°为高纬度。

12、为了避免将欧洲和非洲的一些国家分割在两个半球(划分原因),国际上统一使用西经20°经线和东经160°经线所组成的经线圈(划分方法和界线),作为划分东西半球的界线。

13、经纬网广泛应用于军事、交通、气象等部门,服务于人们的生产和生活。

------------------------------------------------------------------------------------------1.2感受地球运动1、列表比较地球自转和公转的异同。

2、地球公转运动有两个显著的特点:一是倾斜着身子围绕太阳公转,地轴与公转轨道平面成66.5°的倾角;二是地轴倾斜的方向始终保持不变,北极总是指向北极星附近。

3、地球公转形成四季变化(北半球的二分二至)4、问题:同一时间,地球上不同地区得到太阳的热量一样吗?为什么?同一时间,地球上不同地区得到太阳的热量是不一样的,低纬度地区得到的热量多,高纬度地区得到的热量少。

这是由于地球的球体形状和太阳直射位置在地球表面的变化造成的。

5、科学家根据各地区获得太阳热量的多少,将地球表面划分为热带、北温带、南温带、北寒带和南寒带。

6、五带的特征:7、问题1:冬、夏两季教室接受阳光的情况,为什么有这么大的差异呢?冬季由于太阳高度角小,太阳光斜射得很厉害,所以通过窗户射到屋子里的阳光要多;夏季由于太阳高度角大,太阳光几乎直射,甚至直射,所以通过窗户照到屋子里的阳光要少。

问题2:我们这儿的人们为什么喜欢住坐北朝南的房屋呢?北半球北回归线以北的地区,一年中太阳光线始终是从南方照射过来的,坐北朝南的房屋,窗户面向南面,无论冬季还是夏季,阳光都可以照射到屋子里,尤其是寒冷的冬季,通过窗户斜射到屋子里的阳光更多些。

总之,坐北朝南的房屋可以得到充足的光照,所以我们这儿的人们喜欢住坐北朝南的房屋。

8、问题:有的地方(我们这儿)每年的“五一节”和“国庆节”前后,学校都要调整作息时间,你能说出其中的原因吗?在我国有些地方的学校,比如我们这儿,五一节到国庆节这段时间,作息时间要做调整,通常是下午上课的时间推后(多为午后3点上课)。

这样调整作息时间的原因主要是考虑了师生的身体健康,因为五一节以后,逐渐进入盛夏季节,太阳高度角增大,光照强烈,我们知道一日内最高气温通常出现在午后2点左右,若此时到校上课,光照强,气温高,会影响到师生的身体。

国庆节以后,太阳直射点已经移到了南半球,北半球的太阳高度角减小,太阳辐射减弱,气温有所降低,所以作息时间又调整到原来的时间。

------------------------------------------------------------------------------第二章地图——传输地理信息的工具------------------------------------------------------------------------------------------2.1认识地图1、地图是按一定的法则,将地表的自然或社会现象缩小、概括,用地图符号表示的平面图。

方向、比例尺、图例和注记是地图的基本要素。

2、在地图上辨别方向的三种情况:●一是无特殊标志的一般地图:面对地图上北下南,左西右东。

●二是有指向标的地图:要根据指向标来确定方向。

●三是有经纬网的地图:要根据经线和纬线来确定方向。

3、问题:如果没有地图,在日常生活中你如何辨别方向?●利用北极星判别方向。

在晴朗的夜晚,生活在北半球的人们,面向北极星,前方为北,后方为南,左方为西,右方为东。

●利用指南针判别方向。

将指南针水平放置,当磁针静止,磁针上有“北”字的一端指的就是当地的北方。

这种方法不能在磁力异常的地区使用,要避开钢铁、高压线等带电、带磁的物体。

●利用太阳判别方向。

太阳是大自然中最可靠的“指南针”,对于北回归线以北的地区来说,正午时的太阳永远位于正南方。

春分、秋分时,太阳从正东方升起,正西方落下。

●利用手表和太阳判别方向。

将手表放平,使时针对着太阳光(阳光射来的方向和人影的方向相反),时针和表上12时之间的角平分线所指示的方向即是南北方向。

●利用树木判别方向。

在北半球北回归线以北的地区,独立的大树,一般来说南面的树枝较为茂盛,树皮比较光滑,北面的树枝较稀少,树皮粗糙,有时还有青苔。

树木砍伐后,树桩上的年轮间隔大的一面为南面,间隔小的一面为北面。

●利用建筑物判别方向。

考虑到采光、挡风等因素,建筑物往往具有一定的方向性。

如北半球居民的住房大多坐北朝南,阳台设置在正南方。

4、地图上的比例尺。

■概念:比例尺表示图上距离比实地距离缩小的程度。

缩小的程度越大,比例尺就越小。

■公式:比例尺的公式表示为:比例尺=图上距离/实地距离■表示形式:比例尺有线段、数字和文字三种表示形式。

■一幅地图选用多大的比例尺,是根据地图的用途、所绘地区的大小和内容的详略等情况来决定的。

■利用比例尺,我们可以量算出地图上两个地点之间的实地距离。

■比例尺是个分式,比例尺的大小是指比值而说的。

分子为1,分母愈小,比值愈大,即比例尺愈大。

分母愈大,比值愈小,即比例尺愈小。

如果图幅的大小不变,采用的比例尺越大,地图表示的实地范围就越小,地图所表示的内容就越详细;若采用的比例尺越小,地图表示的实地范围就越大,地图所表示的内容就越简略。

5、图例和注记是地图上用来表示各种地理事物和现象的符号、名称和数字,常用的图例有统一的规定。

------------------------------------------------------------------------------------------2.2使用地图1、常用绝对高度和相对高度来表示地面的高度和起伏状况。

绝对高度是地面某个地点高出海平面的垂直距离,也叫海拔。

相对高度是某一地点高出另一地点的垂直距离。

2、地形是各种地表形态的总称。

按其形态可以分为平原、高原、山地、丘陵和盆地五种类型。

3、等高线地形图的判读要点:■等高线数值大,海拔高;数值小,海拔低。

■等高线密集,坡度陡;等高线稀疏,坡度缓。

■等高线闭合,外低内高为山顶;等高线闭合,外高内低为盆地。

■等高线向低处凸出为山脊;等高线向高处凸出为山谷。

■两组对称的闭合等高线中间部位为鞍部。

■等高线重合处为陡崖。

4、等高线的特点:①同一条等高线上各点的海拔相等。

②等高线之间的高度差叫等高距,同一幅地图的等高距总是相等的。

③等高线密集的地方,坡度陡;等高线稀疏的地方,坡度缓。

5、●用等高线和等深线表示地球表面高低起伏的地图,是等高线地形图。

●在几条等高线之间,着上不同的颜色,可以鲜明地表示出地势的高低起伏和各种地形的分布,这种地图叫分层设色地形图。

一般绿色表示平原;黄色、褐色表示高原和山地;白色表示雪山冰川;蓝色表示海洋,颜色浅蓝至深蓝,表示海水由浅至深的变化。

(要让学生理解两点:一是分层设色地形图是在等高线地形图的基础上绘制的。

二是图上的颜色是按海拔高低加以区分的。

)●为了直观地显示某一方向上地面的起伏和坡度的陡缓,人们可以将等高线地形图转绘成地形剖面图。

6、五种主要地形类型的特征。

(中学地理)晋教版七年级地理上知识点Ⅱ(2009-03-18 16:33:32)转载分类:课程资源标签:晋教版中学地理七年级上知识点教学资源------------------------------------------------------------------------------第三章陆地和海洋——人类生存的基本空间------------------------------------------------------------------------------------------3.1海陆分布1、问题:地球上海洋面积大,还是陆地面积大?海陆分布呈现什么大势?①地球表面由海洋和陆地构成,其中海洋面积占71%,陆地面积占29%,人们常将其概括为“三分陆地,七分海洋”。

②浩瀚的海洋彼此相连,而陆地则被分割成许多块。

2、问题:读图“南北半球海陆分布”,观察陆地集中在哪个半球?海洋集中在哪个半球?南、北极地区分别是什么?陆地主要集中在北半球,海洋集中在南半球,北极地区是海洋,南极地区是陆地。