中国戏曲介绍

出名戏曲介绍

出名戏曲介绍

中国戏曲可以追溯到几千年前的古代,经过漫长的发展,形成了丰富多样的戏曲类型,其中一些成为了非常出名的戏曲。

以下是一些出名戏曲的简介:

1. 京剧:京剧是中国最著名的戏曲之一,起源于北京,有着悠久的历史和丰富的剧目。

京剧以唱为主,融合了唱、念、做、打、舞等多种艺术形式,特点是唱腔婉转动听、表演矫健有力、装饰艳丽繁复。

2. 黄梅戏:黄梅戏源于湖北黄梅地区,是中国四大戏曲剧种之一。

黄梅戏以歌唱为主,歌唱方式婉转柔美,剧情较为细腻,代表作有《黑旋风李逵》、《梁山泊》等。

3. 粤剧:粤剧是广东传统戏曲剧种之一,以粤语唱腔为特点。

粤剧演唱技巧独特,表演以歌唱、曲艺、舞蹈为主,擅长表现戏剧人物的性格特点和情感。

4. 川剧:川剧是四川传统戏曲剧种之一,以四川方言演唱。

川剧以脸谱和变脸为特色,表达了丰富的情感和形象。

代表剧目有《二进宫》、《智取威虎山》等。

5. 评剧:评剧源于上海,以评书为基础,发展出了独特的表演形式。

评剧以全扮演为主,以评书、歌唱、说唱等形式演唱,剧情内容丰富多样。

以上只是其中几种著名的戏曲剧种,还有许多其他戏曲类型和

剧目,每一种都有其独特的风格和特点。

这些戏曲作品不仅代表了中国传统的艺术形式,也传承了丰富的文化内涵,被视为国粹之一。

中国十大戏曲

中国十大戏曲一、昆曲:原名“昆山腔”(简称“昆腔”)中国古老的戏曲声腔、剧种,现又被称为“昆剧”昆曲是汉族传统戏曲中最古老的剧种之一,也是中国汉族传统文化艺术,特别是戏曲艺术中的珍品,被称为百花园中的一朵“兰花”。

昆曲发源于14世纪中国的苏州昆山,后经魏良辅等人的改良而走向全国,自明代中叶以来独领中国剧坛近300年。

昆曲糅合了唱念做打、舞蹈及武术等,以曲词典雅、行腔婉转、表演细腻著称,是被誉为“百戏之祖”的南戏系统下之一的曲种。

昆曲以鼓、板控制演唱节奏,以曲笛、三弦等为主要伴奏乐器,其唱念语音为“中州韵”。

昆曲在2001年被联合国教科文组织列为“人类口头和非物质遗产代表作”(2008年被纳入《人类非物质文化遗产代表作名录》)。

2006年列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

2018年12月,教育部办公厅关于公布北京大学为昆曲中华优秀传统文化传承基地。

二、评剧:流传于中国北方,是汉族传统戏曲剧种之一,是广大人民所喜闻乐见的剧种之一,位列中国五大戏曲剧种。

曾有观点认为是中国第二大剧种。

清末在河北滦县一带的小曲“对口莲花落”基础上形成,先是在河北农村流行,后进入唐山,称“唐山落子”。

评剧有东路、西路之分,而以东路评剧为主。

20世纪20年代左右流行于东北地区,出现了一批女演员。

20世纪30年代以后,评剧表演在京剧、河北梆子等剧种影响下日趋成熟,出现了李金顺、刘翠霞、白玉霜、喜彩莲、爱莲君等流派。

1950年以后,以《小女婿》、《刘巧儿》、《花为媒》、《杨三姐告状》、《秦香莲》等剧目在全国产生很大影响,出现新凤霞、小白玉霜、魏荣元等著名演员。

评剧仍在华北、东北一带流行。

2006年5月20日,评剧经国务院批准列入首批国家级非物质文化遗产名录。

2018年12月,教育部办公厅关于公布唐山师范学院为评剧中华优秀传统文化传承基地。

三、黄梅戏:原名黄梅调、采茶戏等,起源于湖北黄梅,发展壮大于安徽安庆。

黄梅戏与京剧、越剧、评剧、豫剧并称“中国五大戏曲剧种”,也是安徽省的主要地方戏曲剧种,湖北、江西、福建、浙江、江苏、香港、台湾等地亦有黄梅戏的专业或业余的演出团体,受到广泛的欢迎。

中国戏曲的简介PPT课件

汉剧

• /

• ,

·

传取 情胜 ,; 声旦 情行 并唱 茂腔 。绚

丽 多 彩 , 以 声

以七二 雍小旦 容、、 的八三 表贴净 演、、 和九四 醇夫末 厚、、 深十五 沉杂丑 的;、 唱末六 腔脚外

角 色 行 当 分 为 十 大 行 : 一 生 、

锣 , 节 奏 感 强 , 气 氛 强 烈 。

小或 打缺 和。 串它 打打 。法 其多 中样 ,, 串分 打为 配大 以打 马、

湖南花鼓戏——《刘海砍樵》

• 以砍柴为生的樵夫刘海住在武武陵丝瓜井,家有双 目失明的老母亲,生活非常贫困,靠着忠厚和勤劳, 他不仅支撑起家里的生活,还赢得了狐仙的爱慕。 狐狸变化的少女胡秀英,爱慕刘海勤劳、朴实。刘 海上山砍柴,秀英暗中相帮,刘海感觉奇怪,却四 处找不见人。刘海卖柴回家,路遇秀英,互道姓名 及家境后,秀英向刘海吐露爱慕之情。刘海觉得双 方贫富相差悬殊,当即表示拒绝。但秀英拦路不放。 刘海叫秀英答应三件事方与成婚:第一,要侍奉双 目失明的婆母;第二,要劳动;第三,要找个媒人。 秀英都答应了。于是,以柳树为媒,山作证,在山 林中二人结为夫妻,双双转回家中。

• 淮剧语言是以今江淮官话的方言为基调,并兼顾附 近的淮安、盐阜春草闯堂等地方言

• 淮剧唱腔除了新淮调、新悲调等主要唱调外,尚有 〔南昌调〕、〔淮悲调〕、〔春调〕、〔十字调〕、 〔下河调〕、〔叶子调〕等腔调,以及部分来自民 歌、小曲的调子,如〔磨房调〕、〔补缸调〕、 〔跳槽调〕、〔八段锦〕、〔蓝桥调〕等。

步法和身段比较丰富长于扇子和手巾的运用拥有表现农村生活的各种程式湖南花鼓戏虽说后来发展有了生旦净丑诸行当但小旦小生小丑仍占主要地位表演富有浓郁的生活气息同时也注重不断吸收传统的表演技巧湖南花鼓戏花鼓戏是湖南最著名的戏种源出于汉族民歌逐渐发展成为一旦一丑演唱的花鼓戏初级形式作为湖南各地花鼓戏流派的总称

中国主要戏曲简介

中国主要戏曲简介谈到戏剧,不能不谈到戏剧理论中重要的“三一律”。

“三一律”又称三整一律,是一种关于戏剧结构的规则,意指一出戏只能表现单一的行动,情节只能在一天之内和一个地点展开。

下面是店铺收集整理的中国主要戏曲简介,仅供参考,大家一起来看看吧。

(1)京剧。

京剧由清代中叶的微调、汉调相继传人北京合流)演变而成。

腔调以西皮、二黄为主,用胡琴和锣鼓等伴奏,形成于1840年前后,盛行于20世纪三四十年代,时有“国剧”之称。

它的行当全面、表演成熟、气势宏美,是近代中国戏曲的代表。

京剧是中国的“国粹”,已有水00年历史。

唱、念、做、打是京剧表演的四种艺术手段,也是京剧表演的四项基本功。

唱,指歌唱;念,指具有音乐性的念白。

唱、念二者相辅相成,构成歌舞化的京剧表演艺术两大要素之一的“歌”,做,指舞蹈化的形体动作;打,指武打和翻跌的技艺。

做、打二者相互结合,构成歌舞化的京剧表演艺术两大要素之一的“舞”。

京剧的主要角色名称有生、旦、净、丑。

京剧脸谱的分类有整脸、英雄脸、六分脸、歪脸、神仙脸、丑角脸等。

“四大名旦”为梅兰芳、程砚秋、尚小云、荀慧生。

(2)越剧。

越剧起源于浙江,发展于杭州、上海等地。

越剧唱调优美动听,颇能反映江南地区民间丝竹音乐的特色。

(3)黄梅戏。

黄梅戏起源于安徽。

以抒情见长,韵味丰富,唱腔优美动听,如行云流水,载歌载舞,表演朴实细腻。

(4)评剧。

评剧是我国第二大戏曲剧种,仅次于京剧。

产生于河北省东部,系由流行于滦县、迁安、玉田、三河及宝坻(今属天津)一带农村的曲艺莲花落发展而成,在北方流传深远。

评剧的艺术特点是以唱工见长,吐字清楚,唱词浅显易懂,演唱明白如诉,表演生活气息浓厚,有亲切的民间味道。

(5)豫剧。

豫剧起源于河南省。

其节奏鲜明,音调高亢活泼,低回婉转,语言纯正,感情丰富,乡土气息浓郁。

(6)秦腔。

秦腔起源于西北地区的陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地。

唱腔音色高亢激昂,要求用真嗓音演唱,所以保持了原始、豪放的特点。

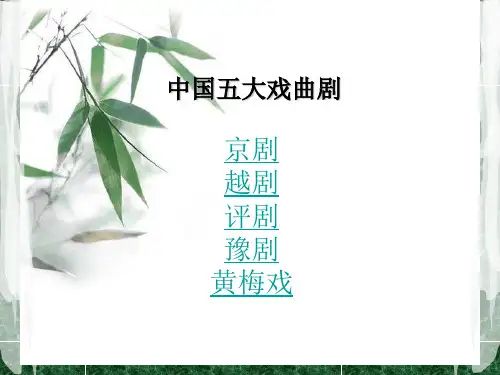

中国五大戏曲剧

京剧 越剧 评剧 豫剧 黄梅戏

京剧

• 京剧,又称“皮黄”,由“西皮” 和“二黄”两种基本腔调组成它的 音乐素材,也兼唱一些地方小曲调 (如柳子腔、吹腔等)和昆曲曲牌。 它形成于北京,时间是在1840年前 后,盛行于20世纪三、四十年代, 时有“国剧”之称。现在它仍是具 有全国影响的大剧种。它的行当全 面、表演成熟、气势宏美,是近代 中国汉族戏曲的代表。京剧是中国 的“国粹”,已有200年历史。

•

评剧

•

评剧,评剧是流传于我国北方的一个 汉族戏曲剧种。清末在河北滦县一带的 小曲“对口莲花落”基础上形成,先是 在河北农村流行,后进入唐山,称“唐 山落子”。20世纪20年代左右流行于东 北地区,出现了一批女演员。20世纪30 年代以后,评剧在表演上在京剧、河北 梆子等剧种影响下日趋成熟,出现了白 玉霜、喜彩莲、爱莲君等流派。1950年 以后,以《刘巧儿》、《花为媒》、 《杨三姐告状》、《秦香莲》等剧目在 全国产生很大影响,出现新凤霞、小白 玉霜、魏荣元等著名演员。现在评剧仍 在河北、北京一带流行。

• 返回

越剧

• 越剧是中国汉族五大戏曲种类之一, 是目前中国第二大剧种。越剧长于抒情, 以唱为主,声腔清悠婉丽优美动听,表 演真切动人,极具江南灵秀之气;多以 “才子佳人”题材的戏为主,艺术流派 纷呈。主要流行于浙江、上海、江苏、 福建等江南地区,鼎盛时期除西藏、广 东、广西等少数省、自治区外,全国都 有专业剧团存在,据初步统计,约有 280多个,业余剧团更有成千上万,不 胜统计。在海外亦有很高的声誉和广泛 的群众基础,当为流传最广之地方剧种。 2006年5月20日经国务院批准列入第一 批国家级非物质文化遗产名录。 返回

黄梅戏

• 黄梅戏,中国汉族地方戏曲,旧 称黄梅调或采茶戏,与京剧、越剧、 评剧 、豫剧并称中国五大剧种。它 发源于湖北、安徽、江西三省交界 处黄梅多云山,与鄂东和赣东北的 采茶戏同出一源,其最初形式是湖 北黄梅一带的采茶歌。黄梅戏用安 庆语言念唱,唱腔淳朴流畅,以明 快抒情见长,具有丰富的表现力; 黄梅戏的表演质朴细致,以真实活 泼著称。 黄梅戏来自于民间,雅俗 共赏、怡情悦性,她以浓郁的生活 气息和清新的乡土风味感染观豫剧

中国九大戏曲剧种

中国九大戏曲剧种1.昆曲昆曲是明朝中叶至清代中叶戏曲中影响最大的声腔剧种,很多剧种都是在昆剧的基础上发展起来的,被称为“百戏之祖,百戏之师”,有“中国戏曲之母”的雅称。

昆曲中有影响而又经常演出的剧目有:王世贞的《鸣凤记》,汤显祖的《牡丹亭》、《紫钗记》《邯郸记》《南柯记》,沈璟的《义侠记》,高濂的《玉簪记》,李渔的《风筝误》,朱素臣的《十五贯》,孔尚任的《桃花扇》,洪升的《长生殿》。

另外还有一些著名的折子戏,如《游园惊梦》《阳关》《三醉》《秋江》《思凡》《断桥》等。

昆曲名家:1.俞振飞,卓越的昆曲艺术家,以富有“书卷气”驰誉剧坛。

2.周传瑛,以主演《十五贯》驰名。

3.张娴,昆曲当家花旦,后任教师。

如今全国各大昆剧团里所有演杨贵妃的闺门旦都是她的学生。

2.京剧京剧是“国粹”,中国第一剧种。

新中国成立后,通过整理修改,好多优秀的京剧优秀剧目被保留下来。

这类剧目据估计大约有200 余出,例如《宇宙锋》《玉堂春》《长坂坡》《群英会》《打渔杀家》《五人义》《挑滑车》《打金枝》《拾玉镯》《三击掌》《六月雪》《四进士》《搜孤救孤》《秦香莲》《打严嵩》《挡马》《金玉奴》《樊江关》《野猪林》《八大锤》《空城计》《霸王别姬》等。

京剧名家辈出,流派众多。

最著名的有梅尚程荀“四大名旦”,谭鑫培,马连良等。

3.越剧中国第二大剧种,是“流传最广的地方剧种,”在国外被称为“中国歌剧”。

它发源于浙江上海,繁荣全国,流传世界。

越剧长于抒情,以唱为主,声音优美动听,极具江南灵秀之气。

20世纪50至60年代前期是越剧的黄金时期,创造出了一批有重大影响的艺术精品,如《梁山伯与祝英台》《西厢记》《红楼梦》《祥林嫂》等,在国内外都获得巨大声誉,《情探》《李娃传》《追鱼》《春香传》《碧玉簪》《孔雀东南飞》《何文秀》《彩楼记》《打金枝》《血手印》《李秀英》等成为优秀保留剧目,其中《梁山伯与祝英台》《情探》《追鱼》《碧玉簪》《红楼梦》还被摄成电影,使越剧进一步风靡大江南北。

中国五大戏曲剧

•

豫剧

豫剧,是在河南梆子的基础 上,不断进行继承、改革和创 新发展起来的。建国后因河南 简称“豫”,所以称豫剧。豫 剧在安徽北部地区称梆剧,山 东、江苏的部分地区仍称梆子 戏。 豫剧的流行区域主要在黄 河、淮河流域。除河南省外, 湖北、安徽、江苏、山东、河 北、北京、山西、陕西、四川、 甘肃、青海、新疆、台湾等省 区市都有专业豫剧团的分布, 是我国最大的地方剧种 • 返回 •

• 返回

越剧

• 越剧是中国汉族五大戏曲种类之一, 是目前中国第二大剧种。越剧长于抒情, 以唱为主,声腔清悠婉丽优美动听,表 演真切动人,极具江南灵秀之气;多以 “才子佳人”题材的戏为主,艺术流派 纷呈。主要流行于浙江、上海、江苏、 福建等江南地区,鼎盛时期除西藏、广 东、广西等少数省、自治区外,全国都 有专业剧团存在,据初步统计,约有 280多个,业余剧团更有成千上万,不 胜统计。在海外亦有很高的声誉和广泛 的群众基础,当为流传最广之地方剧种。 2006年5月20日经国务院批准列入第一 批国家级非物质文化遗产名录。 返回

••ຫໍສະໝຸດ 评剧•评剧,评剧是流传于我国北方的一个 汉族戏曲剧种。清末在河北滦县一带的 小曲“对口莲花落”基础上形成,先是 在河北农村流行,后进入唐山,称“唐 山落子”。20世纪20年代左右流行于东 北地区,出现了一批女演员。20世纪30 年代以后,评剧在表演上在京剧、河北 梆子等剧种影响下日趋成熟,出现了白 玉霜、喜彩莲、爱莲君等流派。1950年 1950 以后,以《刘巧儿》、《花为媒》、 《杨三姐告状》、《秦香莲》等剧目在 全国产生很大影响,出现新凤霞、小白 玉霜、魏荣元等著名演员。现在评剧仍 在河北、北京一带流行。 返回

黄梅戏

• 黄梅戏,中国汉族地方戏曲,旧 称黄梅调或采茶戏,与京剧、越剧、 评剧 、豫剧并称中国五大剧种。它 发源于湖北、安徽、江西三省交界 处黄梅多云山,与鄂东和赣东北的 采茶戏同出一源,其最初形式是湖 北黄梅一带的采茶歌。黄梅戏用安 庆语言念唱,唱腔淳朴流畅,以明 快抒情见长,具有丰富的表现力; 黄梅戏的表演质朴细致,以真实活 泼著称。 黄梅戏来自于民间,雅俗 共赏、怡情悦性,她以浓郁的生活 气息和清新的乡土风味感染观众。 返回

中国戏曲

中国戏曲戏曲指的是中国传统的戏剧。

戏曲综合了对白、音乐、唱歌、舞蹈、武术、杂技等多种表演方式,不同于西方的歌剧、舞剧、话剧。

中国戏曲萌发于先秦,形成发展于唐宋,成熟于元、繁荣于明清。

中国戏曲的主要剧种有:京剧、昆曲、黄梅戏、越剧、评剧、豫剧等。

京剧京剧概说京剧无疑是中国戏曲的佼佼者,是中国的“国粹”,被称为“国剧”。

京剧是在北京形成的戏曲剧种,至今已有二百年左右的历史。

它是在徽戏(安徽戏)和汉戏(湖北戏)进入北京的基础上,吸收了昆曲、秦腔等一些戏曲剧种的优点和特长,以及北京人的欣赏习惯逐渐演变而形成的。

从公元1790年(清乾隆五十五年)徽戏进京,至道光二十年(1840年)以后京剧基本正式形成。

京剧音乐属于板腔体,主要由“西皮”和“二黄”两种基本腔调组成,也兼唱一些地方小曲调和昆曲曲牌(这就如同西方音乐c调d调e调等调式),所以京剧也称“皮黄”。

京剧的传统剧目约在一千多个,常演的约有三四百个以上。

京剧较擅长于表现历史题材的政治和军事斗争,故事大多取自历史演义和小说话本。

京剧角色京剧角色的行当划分比较严格,早期分为生、旦、净、末、丑、武行、流行(龙套)七行,以后归为生、旦、净、丑四大行。

“生”是京剧最主要的行当,正统的男性角色,“生”又分老生也叫须生(中老年男性)、小生(青少年男性)、武生(擅长武艺的男性)等。

“旦”是女性角色的统称,又分正旦、花旦、老旦、刀马旦等。

“净”俗称花脸,大多是扮演性格、品质或相貌上有些特异的男性人物,化妆用脸谱,音色洪亮,风格粗犷。

“丑”,扮演喜剧角色,因在鼻梁上抹一小块白粉,俗称小花脸。

表演手段“唱、念、做、打”是京剧的四种表演手段,合称“四功”。

“唱”指歌唱,“念”指具有音乐性的念白,二者相辅相成;“做”指舞蹈化的形体动作,“打”指武打和翻跌的技艺,二者相互结合。

又有“手、眼、身、法、步”五种表演技法,合称“五法”。

京剧演员京剧形成以来,涌现出大量的优秀演员,他们对京剧的唱腔、表演,以及剧目和人物造型等方面的革新、发展做出了贡献,形成了许多影响很大的流派。

中国戏曲简介

中国戏曲简介中国戏曲,起源于原始歌舞,是一种历史悠久的综合舞台艺术样式。

它由文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技以及表演艺术综合而成,约有三百六十多个种类。

它的特点是将众多艺术形式以一种标准聚合在一起,在共同具有的性质中体现其各自的个性。

比较著名的戏曲种类有:京剧、昆曲、越剧、豫剧、粤剧、川剧、秦腔、评剧、晋剧、汉剧、河北梆子、湘剧、黄梅戏、湖南花鼓戏等。

昆曲:又称“昆腔”、“昆剧”,是一种古老的戏曲剧种。

它源于江苏昆山。

代表作《十五贯gu àn》《红霞》等。

越剧:流行于浙江一带的地方剧种,以女演员为主。

代表作《红楼梦》《梁山伯与祝英台》《祥林嫂》等。

豫y ù剧:又称“河南梆子”。

明代末期由传入河南的山陕梆子结合河南土语及民间曲调发展而成,现流行于河南、河北、山西、山东等省份。

代表作《花木兰》《穆m ù桂英挂帅》等。

粤剧:流行于广东、香港、东南亚等粤语语言区。

代表作《宝莲灯》《关汉卿》等。

秦腔:陕西省地方戏,也叫“陕西梆子”。

剧目有《蝴蝶杯》《游龟山》《三滴血》等。

评剧:是在河北农村流行,后进入唐山,称“唐山落子”。

代表作《刘巧儿》《花为媒》《杨三姐告状》等。

晋j ìn剧:又名“中路梆子”,系由山西、陕西交界的山陕梆子发展至山西,结合山西语言特点而形成。

著名剧目有《打金枝》《小宴》《卖画劈门》等。

黄梅戏:起源于安徽hu ī的戏曲剧种,流行于安徽、江西及湖北地区。

著名剧目有《天仙配》《牛郎织女》《女驸f ù马》等。

汉剧:一般指流行于湖北、河南、陕西等地的戏曲剧种,源出湖北地区。

主要剧目有《宇宙锋》《二度梅》《审陶大》等。

湘剧:即湖南省的地方戏曲剧种,流行于长沙、湘潭一带。

剧目以高腔、乱弹为主,如《琵琶记》《白兔记》《拜月记》等。

川剧:四川省地方剧种,流行于四川及其周边地区。

主要剧目有传统戏《玉簪z ān 记》《柳荫y īn 记》《活捉王魁ku í》等,新编戏《死水微澜l án》《变脸》《金子》等。

中国戏曲简介

中国戏曲简介一、背景介绍中国戏曲,作为中国古代文化的瑰宝,是中国传统艺术的重要组成部分。

它是中国人民在长时间的生产劳动和社会实践中,形成的一种特殊的艺术形式。

戏曲具有悠久的历史和丰富的内涵,以其独特的表演方式和深刻的文化内涵,成为了中华民族传统文化的重要代表之一。

二、分类及特点1. 戏曲分类中国戏曲根据表演形式和地域特点的不同,可以分为京剧、豫剧、越剧、黄梅戏等多种类型。

不同类型的戏曲有各自独特的表演风格和艺术特点。

其中,京剧是中国最具代表性的戏曲艺术形式,被列为中国国粹。

2. 戏曲特点戏曲的表演形式多样,包括唱、念、做、打、舞等多种表演元素的组合。

唱腔分为高腔、花腔和河南梆子等,每种唱腔都有其独特的音调和旋律。

戏曲表演注重声音的运用和舞台表演的技巧,演员通过身体动作、面部表情、手势等来传递角色的情感和意义。

戏曲还注重服装、化妆和道具的运用,以增强舞台表演的效果。

三、历史渊源中国戏曲的历史可以追溯到两千多年前的汉代,当时的戏曲表演主要是在宫廷和贵族中流行。

随着时间的推移,戏曲逐渐传播到民间,并融合了各地方戏曲的表演方式和特点,形成了各具特色的戏曲类型。

在中国古代,戏曲是一种重要的文化娱乐形式,它不仅是人们生活中的一种娱乐方式,还承载着社会思想、价值观念和道德规范的传播。

戏曲通过剧情、人物形象和音乐,向观众传递着丰富的文化内涵和智慧。

四、戏曲的影响中国戏曲不仅在国内有着广泛的影响力,也在国际舞台上展示了其独特的艺术魅力。

戏曲的表演艺术和表演技巧受到了许多艺术形式和艺术家的影响。

同时,戏曲也吸收了外来文化和艺术形式的影响,进行了创新和发展。

戏曲在音乐、舞蹈、表演等方面都有独特的艺术价值,其独特的韵律和美学形式,使其在国内外受到广大观众的喜爱。

也正因为戏曲的独特魅力,它被列入了联合国教科文组织的非物质文化遗产名录。

五、现代发展与传承随着社会的发展和观众需求的改变,中国戏曲面临着保护与传承的挑战。

为了传承和创新戏曲艺术,许多传统戏曲演员学校、剧团和机构不断努力。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

• • • • • • • • • 近 代 ︵ 革 新 期 ︶ 明 清 ︵ 繁 荣 期 ︶ 元 代 ︵ 成 熟 期 ︶ 宋 金 ︵ 发 展 期 ︶ 唐 代 中 后 期 ︵ 形 成 期 ︶ 先 秦 ︵ 萌 芽 期 ︶

昆 概 曲 述 ︽ 牡 丹 亭 ︾ 游 园 -

虚拟性

• 虚拟是戏曲反映生活的基本手法。它是指以演员的表演, 用一种变形的方式来比拟现实环境或对象,借以表现生活。 中国戏曲的虚拟性首先表现为对舞台时间和空间处理的灵 活性方面,所谓“三五步行遍天下,六七人百万雄兵”、 “顷刻间千秋事业,方丈地万里江山”,“眨眼间数年光 阴,寸柱香千秋万代”这就突破了西方歌剧的“三一律” 与“第四堵墙”的局限。其次是在具体的舞台气氛调度和 演员对某些生活动作的模拟方面,诸如刮风下雨,船行马 步,穿针引线,等等,更集中、更鲜明地体现出戏曲虚拟 性特色。戏曲脸谱也是一种虚拟方式。中国戏曲的虚拟性, 既是戏曲舞台简陋、舞美技术落后的局限性带来的结果, 也是而且主要是追求神似、以形写神的民族传统美学思想 积淀的产物。这是一种美的创造。它极大地解放了作家、 舞台艺术家的创造力和观众的艺术想象力,从而使戏曲的 审美价值获得了极大的提高

宋金(发展期)

• 宋代的“杂剧”,金 代的“院本”和讲唱 形式的“诸宫调”, 从乐曲、结构到内容, 都为元代杂剧打下了 基础。

元代(成熟期)

• 到了元代,“杂剧”就在原有基础上大大发展,成为一种 新型的戏剧。它具备了戏剧的基本特点,标志着中国戏剧 进入成熟的阶段。12世纪中期到13世纪初,逐渐产生了职 业艺术和商业性的演出团体及反映市民生活和观点的元杂 剧和金院本,如关汉卿创作的《窦娥冤》、马致远的《汉 宫秋》以及《赵氏孤儿大报仇》等作品。这个时期是戏曲 舞台的繁荣时期。 • 元杂剧不仅是一种成熟的高级戏剧形态,还因其最富于时 代特色,最具有艺术独创性,而被视为一代文学的主流。 元杂剧最初以大都(今北京)为中心,流行于北方。元灭 南宋后,发展成为全国性的剧种。元代的剧坛,群星璀璨、 名作如云。

唐代中后期(形成期)

• 中唐以后,中国戏剧飞跃发展,戏剧艺术逐渐形 成。 • 唐代文学艺术的繁荣,是经济高度发展的结果, 促进了戏曲艺术的自立门户,并给戏曲艺术以丰 富的营养,诗歌的声律和叙事诗的成熟给了戏曲 决定性影响。音乐舞蹈的昌盛,为戏曲提供了最 雄厚的表演、唱腔的基础。教坊梨园的专业性研 究,正规化训练,提高了艺人们的艺术水平,使 歌舞戏剧化历程加快,产生了一批用歌舞演故事 的戏曲剧目。

艺 术 品 貌

虚 拟 手 法 ︵ 舞 台 结 构 之 核 心 ︶

•

超 脱 的 时 空 形 态

•

远 离 生 活 之 法

•

以 歌 舞 演 故 事

•

艺 术 品 貌

以歌舞演故事

• 一般来说,古代各个民族在前艺术阶段(即原始宗教阶段),各种艺术因素 的萌芽是综合在一起的。到艺术阶段,欧洲各艺术种类趋于逐渐分化。譬如 在古希腊时代的欧洲戏剧是有歌有舞的,后来经过索福克勒斯、欧里庇得斯 等人的改革,歌(舞)队渐渐失去作用,成为以对话、动作为手段的单纯戏 剧。这种戏剧由诗的对话,演变为完全模仿生活语言的对话,由诗剧转化为 话剧。而歌、舞分化出去,以歌剧、舞剧的形式在整个戏剧领域各占一席之 地。 • 中国戏曲的情况就不同了,它始终趋于综合,趋于歌、舞、剧三者的综合。 从秦(前221-前206)汉(前206-220)俳优作为中国戏曲早期渊源起, 中间经历汉代百戏,唐代(618-907)参军戏,直至宋代(960-1279)南 戏、元代(1279-1368 )杂剧,这是一门艺术由简单到复杂、由低级向高级 的发展过程。在这个过程中,为了能把五光十色的人间生活都铺展于小小的 舞台,也为了使平素过着单调枯燥日子的百姓能在观剧时感受到种种意想不 到的精神刺激,它不断地吸收其它姐妹艺术,如诗歌、音乐、舞蹈、绘图、 说唱、杂技、武术等诸多营养,逐渐成为一种包容广泛,花样繁多得令人目 不暇接的综合性艺术。换句话说,中国戏曲是在文学(民间说唱)、音乐、 舞蹈各种艺术成份都充分发展、且又相互兼容的基础上,才形成了以对话、 动作为表现特征的戏剧样式

先秦(萌芽期)

• 在原始社会,氏族聚居的村落产生原始歌舞,并随着氏族 的逐渐壮大,歌舞也逐渐发展与提高。如在许多古老的农 村, 还保持着源远流长的歌舞传统,如“傩戏”;同时, 一些新的歌舞如“社火”、“秧歌”等适应人民的精神需 求而诞生。正是这些歌舞演出,造就出一批又一批技艺娴 熟的民间艺人,并向着戏曲的方向一点点迈进。[8]《诗 经》里的“颂”,《楚辞》里的“九歌”,就是祭神时歌 舞的唱词。从春秋战国到汉代,在娱神的歌舞中逐渐演变 出娱人的歌舞。从汉魏到中唐,又先后出现了以竞技为主 的“角抵”(即百戏)、以问答方式表演的“参军戏”和 扮演生活小故事的歌舞“踏摇娘”等,这些都是萌芽状态 的戏剧。

艺 术 特 色

虚 拟 性

•

程 序 性

•

综 合 性

•

概 述

•

艺 术 特 色

概述

• 综合性、虚拟性、程式性,是中国戏曲的主要艺术特征。 这些特征,凝聚着中国传统文化的美学思想精髓,构成了 独特的戏剧观,使中国戏曲在世界戏曲文化的大舞台上闪 耀着它的独特的艺术光辉。

综合性

• 中国戏曲是一种高度综合的汉民族艺术。这种综合性不仅 表现在它融汇各个艺术门类(诸如舞蹈、杂技等)而出以 新意方面,而且还体现在它精湛涵厚的表演艺术上。各种 不同的艺术因素与表演艺术紧密结合,通过演员的表演实 现戏曲的全部功能。其中,唱、念、做、打在演员身上的 有机构成,便是戏曲的综合性的最集中、最突出的体现。 唱,指唱腔技法,讲就“字正腔圆”;念,即念白,是朗 诵技法,要求严格,所谓“千斤话白四两唱”;做,指做 功,是身段和表情技法;打,指表演中的武打动作,是在 中国传统武术基础上形成的舞蹈化武术技巧组合。这四种 表演技法有时相互衔接,有时相互交叉,构成方式视剧情 需要而定,但都统一为综合整体,体现出和谐之美,充满 着音乐精神(节奏感)。中国戏曲是以唱、念、做、打的 综合表演为中心的富有形式美的戏剧形式。

程式性

• 程式是戏曲反映生活的表现形式。它是指对生活动作的规 范化、舞蹈化表演并被重复使用。程式直接或间接来源于 生活,但它又是按照一定的规范对生活经过提炼、概括、 美化而形成的。此中凝聚着古往今来艺术家们的心血,它 又成为新一代演员进行艺术再创造的起点,因而戏曲表演 艺术才得以代代相传。戏曲表演中的关门、推窗、上马、 登舟、上楼,等等,皆有固定的格式。除了表演程式外, 戏曲从剧本形式、角色当行、音乐唱腔、化妆服装等各个 方面,都有一定的程式。优秀的艺术家能够突破程式的某 些局限,创造出自己具有个性化的规范艺术。程式是一种 美的典范。

现代(争辉期)

• 新中国成立后,涌现了一批优秀剧目,如京剧《将相和》、 《白蛇传》,评剧《秦香莲》,越剧《梁山伯与祝英台》, 昆剧《十五贯》等,著名历史学家吴晗还撰写了历史京剧 《海瑞罢官》。以后,又陆续推出一系列优秀作品,如京 剧《白毛女》、《红灯记》、《奇袭白虎团》,越剧《西 厢记》,评剧《刘巧儿》,沪剧《芦荡火种》,豫剧《朝 阳沟》等。粉碎“四人帮”后,觅逑了戏曲艺术队伍,为 群众喜爱但被停演或遭到批判的大量传统剧,如京剧《谢 瑶环》,》莆仙剧《春草闯堂》,吕剧《姊妹易嫁》等也 得以重新上演。戏曲艺术发展到今天,经过不同的时代, 不断适应新时代、新观众的需要,保持和发扬民族传统的 艺术特色,戏曲界提出的“现代化”与“戏曲化“的问题, 已成为新的历史时期积极探讨和积极实践的问题。

中国戏曲

XXX

目录

• 简介

• 艺术特色 • 戏曲行当 • 发展历程

• 艺术品貌

• 戏曲音乐 • 戏曲分类

• 戏曲脸谱

简 介

简介

• 中国戏曲主要是由民间歌舞、说唱和滑稽戏三种不同艺术形式综合而 成。它起源于原始歌舞,是一种历史悠久的综合舞台艺术样式。经过 汉、唐到宋、金才形成比较完整的戏曲艺术,它由文学、音乐、舞蹈、 美术、武术、杂技以及表演艺术综合而成,约有三百六十多个种类。 它的特点是将众多艺术形式以一种标准聚合在一起,在共同具有的性 质中体现其各自的个性。中国的戏曲与希腊悲剧和喜剧、印度梵剧并 称为世界三大古老的戏剧文化,经过长期的发展演变,逐步形成了以 “京剧、越剧、黄梅戏、评剧、豫剧”五大戏曲剧种为核心的中华戏 曲百花苑。中国戏曲剧种种类繁多,据不完全统计,中国各民族地区 地戏曲剧种约有三百六十多种,传统剧目数以万计。其它比较著名的 戏曲种类有:昆曲、粤剧、淮剧、川剧、秦腔、晋剧、汉剧、河北梆 子、河南坠子、黄梅戏、湖南花鼓戏等。

近代(革新期)

• 辛亥革命前后,一批有造诣的戏曲艺术家从事戏曲艺术改 良活动,著名的有汪笑侬、潘月樵、夏月珊等,他们为以 后的戏曲改良积累了宝资的经验。从1919年“五四运动” 到中华人民共和国成立,在这段时期内,一些志之士对戏 曲进行了改革。梅兰芳在“五四"前夕演出了《邓粗姑》 《一缕麻》等宣传民主思想的时装新戏,周信芳、程砚秋 等也创作了不少的作品。袁雪芬则高居越剧改革之大旗, 主演鲁迅名著《祥林嫂》,在中国戏曲中率先形成了融合 编、导、舞、音、美为一体的综合艺术机制。“率先开始 了中国戏曲艺术大写意与大写实相结合的机制。

远离生活之法

• 中国戏曲的对话是音乐性的、动作是舞蹈性的,而歌和舞 的本身,就决定了它的外在形式要远离生活、变异生活, 使之具有节奏、韵律、整饬、和谐之美。中国戏曲艺术比 一般的歌舞还要远离、变异生活。表演者的化妆服饰,动 作语言颇有“矫情镇物,装腔作势”之感,而这样做是为 了把普通的语言,日常的动作,平淡的感情强化、美化、 艺术化。为此,中国的戏剧艺术家长期揣摩说白、咏歌、 舞蹈(身段)、武打的表现技巧和功能,呕心沥血,乐此 不疲。久而久之,他们创造、总结、积累了一系列具有夸 饰性、表现性、规范性和固定性的程序动作。任何一个演 员走上中国戏曲舞台,他要表演“笑”的话,就必须按照 极具夸张、表现性和且又被规范固定了的“笑”的程序动 作去做“笑”的表演。即使在今天,也仍如此。远离生活 形态的戏曲,依旧是以生活为艺术源泉的。由于中国戏剧 家对生活既勤于观察,又精于提炼,因此能精确又微妙地 刻划出人物的外形和神韵,做到神形兼备