高考中国古代文化常识专项练习题200道

高考语文文化常识试题

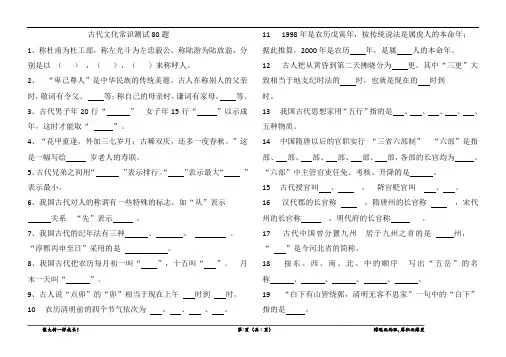

古代文化常识测试80题1、称杜甫为杜工部,称左光斗为左忠毅公,称陆游为陆放翁,分别是以(),(),()来称呼人。

2、 “卑己尊人”是中华民族的传统美德。

古人在称别人的父亲时,敬词有令父、等;称自己的母亲时,谦词有家母,等。

3、古代男子年20行“” 女子年15行“”以示成年,这时才能取“”。

4、“花甲重逢,外加三七岁月;古稀双庆,还多一度春秋。

”这是一幅写给岁老人的寿联。

5、古代兄弟之间用“”表示排行。

“”表示最大“”表示最小。

6、我国古代对人的称谓有一些特殊的标志,如“从”表示关系 “先”表示。

7、我国古代的纪年法有三种、、。

“淳熙丙申至日”采用的是。

8、我国古代把农历每月初一叫“”,十五叫“”。

月末一天叫“”。

9、古人说“点卯”的“卯”相当于现在上午时到时。

10 农历清明前的四个节气依次为、、、。

11 1998年是农历戊寅年,按传统说法是属虎人的本命年; 据此推算,2000年是农历年,是属人的本命年。

12 古人把从黄昏到第二天拂晓分为更。

其中“三更”大致相当于地支纪时法的时,也就是现在的时到时。

13 我国古代思想家用“五行”指的是、、、、、五种物质。

14 中国隋唐以后的官职实行“三省六部制” “六部”是指部、部、部、部、部、部,各部的长官均为。

“六部”中主管官吏任免、考核、升降的是。

15 古代授官叫、, 降官贬官叫、。

16 汉代郡的长官称 ,隋唐州的长官称,宋代州的长官称,明代府的长官称。

17 古代中国曾分置九州 居于九州之首的是州, “”是今河北省的简称。

18 按东、西、南、北、中的顺序 写出“五岳”的名称、、、、。

19 “白下有山皆绕郭,清明无客不思家”一句中的“白下”指的是。

20 河南省的洛阳位于洛河之, 湖北省的汉阳位于汉水之, 陕西省的华阴位于之北。

21 成语“三教九流”中的“三教”是、、。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________22 传说中的开天辟地、炼石补天、衔石填海的神话人物依次是:, ,。

古代文化常识含答案

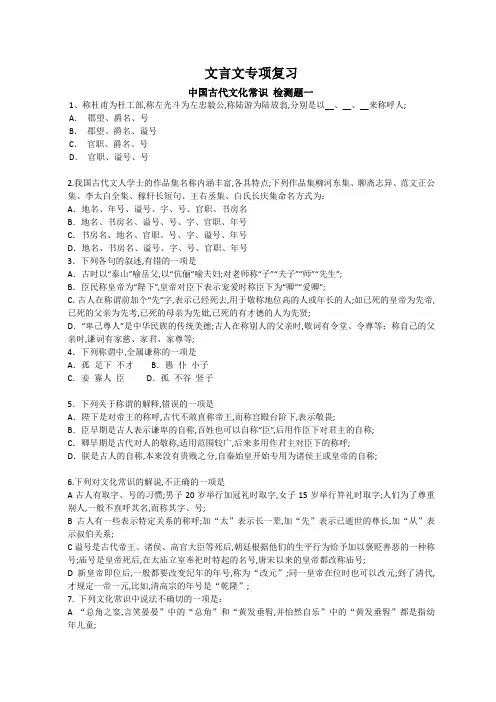

文言文专项复习中国古代文化常识检测题一1、称杜甫为杜工部,称左光斗为左忠毅公,称陆游为陆放翁,分别是以__、__、__来称呼人;A.郡望、爵名、号B.郡望、爵名、谥号C.官职、爵名、号D.官职、谥号、号2.我国古代文人学士的作品集名称内涵丰富,各具特点;下列作品集柳河东集、聊斋志异、范文正公集、李太白全集、稼轩长短句、王右丞集、白氏长庆集命名方式为:A.地名、年号、谥号、字、号、官职、书房名B.地名、书房名、谥号、号、字、官职、年号C.书房名、地名、官职、号、字、谥号、年号D.地名、书房名、谥号、字、号、官职、年号3.下列各句的叙述,有错的一项是A.古时以“泰山”喻岳父,以“伉俪”喻夫妇;对老师称“子”“夫子”“师”“先生”;B.臣民称皇帝为“陛下”,皇帝对臣下表示宠爱时称臣下为“卿”“爱卿”;C.古人在称谓前加个“先”字,表示已经死去,用于敬称地位高的人或年长的人;如已死的皇帝为先帝,已死的父亲为先考,已死的母亲为先妣,已死的有才德的人为先贤;D.“卑己尊人”是中华民族的传统美德;古人在称别人的父亲时,敬词有令堂、令尊等;称自己的父亲时,谦词有家慈、家君、家尊等;4.下列称谓中,全属谦称的一项是A.孤足下不才B.愚仆小子C.妾寡人臣D.孤不谷竖子5.下列关于称谓的解释,错误的一项是A.陛下是对帝王的称呼,古代不敢直称帝王,而称宫殿台阶下,表示敬畏;B.臣早期是古人表示谦卑的自称,百姓也可以自称“臣”,后用作臣下对君主的自称;C.卿早期是古代对人的敬称,适用范围较广,后来多用作君主对臣下的称呼;D.朕是古人的自称,本来没有贵贱之分,自秦始皇开始专用为诸侯王或皇帝的自称;6.下列对文化常识的解说,不正确的一项是A古人有取字、号的习惯;男子20岁举行加冠礼时取字,女子15岁举行笄礼时取字;人们为了尊重别人,一般不直呼其名,而称其字、号;B古人有一些表示特定关系的称呼;加“太”表示长一辈,加“先”表示已逝世的尊长,加“从”表示叔伯关系;C谥号是古代帝王、诸侯、高官大臣等死后,朝廷根据他们的生平行为给予加以褒贬善恶的一种称号;庙号是皇帝死后,在太庙立室奉祀时特起的名号,唐宋以来的皇帝都改称庙号;D新皇帝即位后,一般都要改变纪年的年号,称为“改元”;同一皇帝在位时也可以改元;到了清代,才规定一帝一元,比如,清高宗的年号是“乾隆”;7. 下列文化常识中说法不确切的一项是:A “总角之宴,言笑晏晏”中的“总角”和“黄发垂髫,并怡然自乐”中的“黄发垂髫”都是指幼年儿童;B “束发”、“及笄”分别表示男女15岁,而“结发加冠”则表示男子已经20岁了;C古人称六十岁为“花甲”“耳顺”,七十岁为“古稀”,八九十岁为“耄耋”,一百岁为“期颐”; D古代作品可以地名、书斋名、谥号、名号、字号、官职年号来命名;如临川先生文集欧阳文忠公文集杜工部集就是分别以地名、谥号、官职来命名的;8. 下列说法不正确的一项是:A “三省”为中书省、门下省、尚书省;隋唐时,三省同为最高政务机构,一般中书省管决策,门下省管审议,尚书省管执行,三省的长官都是宰相;B 六部:吏部管官吏的任免与考核等,相当于现在的组织部、户部管土地户口、赋税财政等、礼部管典礼、科举、学校等、兵部管军事,相当于现在的国防部、刑部管司法刑狱,相当于现在的司法部、工部管工程营造、屯田水利等;C 秦汉主要行政区是郡,隋唐主要行政区是州,明清改州为府;D“道”“路”也分别是隋唐和明清的行政区名;9. 下对列表示古代官职变动的词语解说不完全正确的一项是:A“辟”“拜”“除”“起”“夺”都是表示“授予官职”;B“迁”有三种情况:一般情况下, “右迁”、“迁除”表示升职;“转迁”、“迁调”表示调职;“左迁”、“迁谪”表示削职;涉及“左”字的如“左除”“左转”“左授”“左宦”“左迁”均表示降职;C “领”“判”表示兼职,“摄”“守”“行”“署”“权”“表示代理官职;“视事”任职;“下车”,官吏到任;“解褐”,脱去粗布衣服,入仕做官;D“悬车”“致仕”“乞骸骨”“乞身”“请老”表示辞去官职;“移病”,上书称病,请求退隐;10. 下列对古代官职的解说,不正确的一项是A古代表示征召、举荐官职的词语有:举、辟、征、荐等;B古代表示授予官职的词语有:拜、选、除、授、赏、封等;C古代表示罢免官职的词语有:免、罢、夺、黜、擢等;D古代表示提升官职的词语有:升、拔、迁、陟、加等;11.下列对古代官职中表示官职调动的解说,不正确的一项是A“转”是指迁职调任,无所谓升降;“徙”是指改任官职,特定语境下可以表示升职或降职;B“出”指从地方调出,来到京城为官;“入”是指从京城调入地方为官;C“调”指调动、调迁;“迁”指调动改派;一般情况下,“转迁”、“迁调”表示调职;“右迁”、“迁除”表示升职;““左迁”、“迁谪”表示削职;D“调”指变换官职,“转”指调动官职,“补”指补充空缺官职;12.下列对古代官职的解说,不正确的一项是A琵琶行中“我从去年辞帝京,谪居卧病浔阳城”,“辞”:告别;B后汉书中“奉身于朝数十载,今已耄耋,请致政”;“致政”:致仕,官员交还官职退休;C范晔后汉书.张衡传中“视事三年,上书乞骸骨,征拜尚书”;视事:隐居退休,乞骸骨:年老请求辞职退休;D后汉书.刘宠传中“自明府下车以来,狗不夜吠,民不见吏”;下车:官吏初到任;13. 下列有关古代科举常识解说有误的一项是:A 科举制度是中国历史上考试选拔官员的一种基本制度;它渊源于汉朝,创始于隋朝,确立于唐朝,完备于宋朝,兴盛于明、清两朝;光绪三十一年1905推行学校教育,科举制度被废除,整整绵延存在了1300周年,在国内外有着广泛而深远的影响;B明清科举制度发展已极其完备,它分四级科考,即乡试、会试、院试、殿试;C明清四级科考考中者从低到高依次称为秀才生员、举人第一名解元、贡士第一名会元、进士第一名状元;而“进士”又分三甲:进士及第第一名状元、第二名榜眼、第三名探花,进士出身,同进士出身;D古代学校又称“庠”“序”“太学”,明清最高学府是国子监jiàn,入监读书的人叫监生,国子监掌管人员监祭酒、司业,教学人员称教授、博士、直进、助教等;14.下列解说,不正确的一项是A征辟制是汉武帝时推行的一种自上而下的选拨官吏制度;B察举制又称举荐制;“前太守臣逵察臣孝廉,后刺史臣容臣秀才”中的“察”、“举”指的就是察举制;C科举制,是隋唐以后选拨人才的社科考试制度;明清时规定文章格式为八股文;D进士是科举考试的最高功名;其中殿试一甲三名赐“进士及第”称号,第一、二、三名分别称为状元、会元、解元;15.关于古代学校与教师,下列说法不正确的一项是A“谨庠序之教,申之以孝悌之义”中“庠”、“序”是古代地方学校的叫法;B “因入京师,观太学,遂通五经,贯六艺”中“太学”是古代全国的最高学府;C明清时最高学府称国子监,入监读书的人称博士;D国子监掌管人员成为祭酒、司业;教学人员有教授、直进、助教等;16.中国古代地名中的“阴”“阳”往往体现了该地与相邻山、水的关系;如:游褒禅山记:“所谓华阳洞者,以其乃华山之阳名之也;”以下对“阳”的方位表述正确的一项是A山之南、水之北B山之南、水之南C山之北、水之北D山之北、水之南17.下列对文化常识的解说,不正确的一项是A永遇乐京口北固亭怀古:“望中犹记,烽火扬州路;”中的“路”宋元时期是带有指行政区域和军区的性质;B鸿门宴“沛公居山东时,贪于财货;”和过秦论“山东豪俊遂并起而亡秦族矣;”中“山东”顾名思义,在山的东面,这里“山东”之“山”指华山;C“江河”在古代许多文章中专指长江、黄河,如过秦论中“然后践华为城,因河为池;”的“河”就专指黄河;D王勃在滕王阁序中有“襟三江而带五湖”;其中“三江”泛指长江中下游;旧说古时长江流过彭蠡今鄱阳湖,分成三道入海,故称“三江”;文言文专项复习中国古代文化常识检测题二1.选出说法错误的一项A.在古代,“亲”表示的亲属关系比较广泛,儿女对父母可称为“亲”,父母对儿女也可以称为“亲”;“戚”表示亲属关系时比“亲”疏远些;B.从周代起,王位一般都由嫡长子世袭,直至清末;C.依宗法,继承大宗的是嫡长子,嫡长子也称为宗子;宗子也是一宗之祖,故又叫“宗主”;D.宗法是旧时以社会为中心,以血统远近区别亲疏的法则;2.选出说法错误的一项A.庶子是封建宗法社会中小妾生的儿子;宗法社会以“杀嫡立庶”为非法;B.众子是指嫡长子以外的诸子;包括长子以外正妻所生的嫡子和妾所生的庶子;C.汉代以后,“亲”表外亲,“戚”表内亲;“亲戚”连用时,有时指父母兄弟等本宗同姓亲属,有时指内外亲属;D.旧时父亲死后称为“考”,母亲死后称为“妣”;3.选出说法错误的一项A.六亲泛指亲属;昭穆是古代宗法制度下宗庙排列的次序;始祖庙在中间,以下各代按照辈分,分别列于两侧,二世、四世、六世居右,为昭;B.根据与死者关系的亲疏,丧服分为五等,称作“五服”;习惯上以五服之内为亲,五服以外为疏;C.陈情表里“外无期功强近之亲”中的“期”是古代的一种丧服,即“期服”的简称;D.历代帝王为维护宗法制度,设七庙供奉七代祖先,太祖庙居中;后以“七庙”为王朝的代称;4.选出说法错误的一项A.五常“五伦”,是封建礼教所规定的君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友之间的伦理关系,即君臣有义,父子有亲,长幼有序,夫妇有别,朋友有信;这些人伦关系,反映了封建社会的等级观念;B.三纲是封建时代的一种道德规范,最先由汉代董仲舒提出,后经历代封建统治阶级加以系统化,成为禁锢人们思想的一套封建教义;C.古代兄弟或姊妹间依长幼排列时,习惯上以伯、仲、叔、季为序;一般来说,“仲”是老二,“叔”是老三,“季”是最小的;D.兄弟姊妹中年龄最大的称为“伯”,有时也称为“孟”,但二者有区别;嫡长子称为“孟”,庶出长子称为“伯”;5.选出说法错误的一项A.衅钟、衅鼓,是用牲血涂器祭祀;古时新钟铸成,必杀牲口取血涂在钟的孔隙上,并举行祭钟仪式,称为衅钟;B.古代帝王、诸侯所祭的谷神叫“社”,土神叫“稷”;后来就以“社稷”指称国家;C.古代祭祀时宰杀的牛、羊、猪等牲畜叫做“牺牲”;祭祀用的牲畜体全叫“牲”,毛色纯一的叫“牺”;D.古代给尸体穿衣下棺,叫“入殓”;6.选出说法错误的一项A.坟墓是埋葬死人的地方;古时高出地面的葬人土堆叫“坟”,与地面相平的葬人场所叫“墓”;B.古时用“崩”来比喻帝王的死;用薨来比喻诸侯和王后的死,后世有封爵的大官死了也叫“薨”;C.古代祭品,太牢指猪、牛、羊各一;少牢指猪、羊各一;D.丧礼,古代“凶礼”之一;旧时处理死者殓殡奠馔和跪拜哭泣的礼节;7.选出说法错误的一项A.古代社会不同地位的人的死有不同的称谓;“大夫死曰卒,士死曰不禄,庶人曰死”;B.旧时是放在墓中刻有死者传记的石刻叫“墓志”,立在墓旁,刻载死者生平、表扬其功德的石碑叫“墓表”;C.“棺”是指外棺,即棺材的套棺,用以保护棺材;“椁”是装殓死人的器具,即棺材;上古贵族的墓里大多有椁;D.庶人死了至多用“稿葬”;“稿葬”就是用草苫子裹住尸体埋葬;“庐墓”是古人在服丧期间,为守护父母或师长的坟墓而盖的房舍;8.以下古代的宗法制度中关于朝拜等礼俗解说错误的一项是A.朝:古代各国的诸侯,按规定的时间觐见天子,叫“朝”;每次朝见天子,都要带着玉帛、兽皮、珍玩和土产等贡品,叫做朝贡;如果不按时朝见天子,就会被视为不尊敬天子,天子就会出兵征伐;B.觐:朝拜皇帝;古代诸侯见天子称觐;诸侯春见曰朝,秋见曰觐;诸侯朝见天子的仪式称觐礼;觐礼规定,天子要下堂见诸侯,下堂而见诸侯表明天子有礼;C.聘:天子派卿大夫见诸侯叫“聘”;诸侯德风方面有突出成就的,天子往往也派人去聘问;诸侯的国君即位,强大的诸侯国来贺见,也叫聘;诸侯派大夫见别国诸侯也叫聘;这是诸侯之间邦交的礼节;诸侯相聘,使者还带着玉帛,表示尊敬对方的意思;D.国家之间相互来往朝聘,也有一定的名称;此国往彼国的聘叫“如”,彼国往此国叫“聘”;9.以下关于古代的宗法礼俗解说错误的一项是A.誓:用语言相互约束表示绝不违背信约叫“誓”;诸侯之间举行这种仪式叫“誓礼”; 举行这种仪式,不要杀牲、歃血;B.盟:两国以上或两人以上互相宣誓约定来协同办事叫“盟”;会盟时杀牲、歃血,并且宣读盟书,誓于神,叫做“盟礼”;盟与誓不同之处就在于举行仪式时要杀牲、歃血;遇有急难,诸侯之间会见,举行盟礼,共同约定,相互援助,就叫会盟;C.歃血:指古人盟誓时双方主事人用嘴吸一点牲畜的血以表示诚意的仪式;结盟之后,双方就有义务约束;D.遇:诸侯之间在没有约定的地点或时间忽然相见,就叫“遇”;在礼节上要比“朝”简单;诸侯双方依据各自的都城远近来划分主宾,地近的一方为宾,地远的一方为主,双方由主宾之礼接待;10.以下关于古代的宗法礼俗解说错误的一项是A.祖:古代践行时的仪式,即出行之前祭祀路神,引申为在半路为别人设宴送别;B.封禅:古代统治者不仅重视祭宗庙,也重视祭天地山川;古代帝王祭天地的最隆重的典礼叫做“封禅”;一般都是由帝王亲自到泰山去举行;泰山高,离天近,所以要到泰山顶上举行祭天的仪式,以报答天之功,叫”禅”;然后再到泰山脚下的一座小山——梁父山上举行祭地的仪式,以报达地之功,叫”封”;C.斋戒:旧时祭祀鬼神时,穿整洁衣服,戒除嗜欲如:不喝酒、不吃荤、不妄行动、不狂言戏笑等,以示虔诚;D.社稷:古代帝王所祭的土神叫”社”,谷神叫”稷”;后来就以”社稷”代表国家;11.以下古代宗法中关于祭祀之礼的解说错误的一项是A.衅钟、衅鼓:用牲血涂器祭祀;古时新钟必杀牲口取血涂在钟的孔隙上,并举行祭钟仪式,称衅钟;这是一种礼制,凡重要器物制成,定杀牲取血涂在上面;B.牺牲:古代祭祀时把宰杀的牛、羊、猪等牲畜叫做”牺牲”;做祭祀用的毛色纯一的牲畜叫”牺”;体全叫”牲”;C.太牢:古代祭品,指牛、羊、猪各用一头;D.少牢:古代祭品,指猪一头;12.、以下关于古代的宗法礼俗解说错误的一项是A.崩:本指山倒塌;古时用来比喻帝王和王后的死亡;B.薨:春秋战国时期,诸侯死了叫”薨”;后世有封爵的大官死了也叫”薨”;唐以后二品以上官员死亦以此称之;C.殇:古代称成年人死为殇;D.死:古代平民之死亡;13.、以下关于古代的宗法礼俗解说错误的一项是A.殓:给尸体穿衣下棺;也叫”入殓”;殡:古代指殓而未葬;后世把送灵柩到埋葬的地方叫”出殡””送殡”;B.旧时放在墓中刻有死者传记的石刻叫”墓志”;立在墓旁,刻载死者生平、表扬其功德的石碑叫”墓表”;C.七七:旧时人死后每隔七天为祭祀日,祭奠一次,到七七四十九天为止;D.庐冢:也作”庐墓”;古时指为父母或师长而修的坟墓;庐,房屋;冢,坟墓;14.下列说法错误的是A.坐是两膝着地,两股贴在脚跟上;坐席有讲究,所谓“虚坐尽后,食坐尽前;”坐席时要尽量把身体靠后坐一点,以表示谦虚恭敬;B.拜是古人常用的表示礼节的方式,即行礼叩头;拜礼中,礼节最重的是素拜;此外还有稽首、顿首、空首等;C.古代作揖与后世不同,古人作揖是推手;D.执手是表示亲昵的行礼方式,和现在的握手相似;如雨霖铃“执手相看泪眼,竟无语凝噎;”15. 下列说法错误的是A.士是商周时期最低级的贵族阶层;春秋以后“士”又成了武士、文士的称谓,在以后便逐渐成了统治阶级中知识分子的通称了;B.小人是西周、春秋时代对被统治的劳动人民的称谓;又指道德低下的人;另外,小人又是旧时地位低的人对上自称的谦称;C.黔首是战国时秦国及后来秦王朝对贵族阶层的称呼;D.百姓是古代奴隶社会对贵族的总称;16.下列说法错误的是A.古时座次、坐向规定严格,一般坐北朝南为尊位;B.古时车座分左中右,一般车座以右为尊;C.秦汉以前,朝堂及官位多以右为尊,以左为卑;D.古时把贵族称为右族或豪右,贫贱者居住之地称为“闾左”,贬官称“左迁”;17.下列说法错误的是A.古人讳言“钱”字,所以把请人作诗作画的酬劳钱物称为“润笔”,两汉将买官叫做“铜臭”; B.避讳主要分两类:一是国讳,二是家讳;C.古人讳言“死”,如西归,仙游,升天,入土,出恭;D.赤壁之战中“权起更衣,素追于宇内;”“更衣”讳言大小便的说法;18. 以下关于古代的服饰解说错误的一项是A 古时只有王公贵人等有身份的人才能着冠,百姓只能用巾包头;巾又称梢头、幅巾、巾帻;唐朝时称幞头,后加了衬垫发展成硬质的“乌纱帽”;B 古人穿衣称“上衣下裳”,“襦”“袍”属于上衣,“裙”“裤”属于下裳;C 古人的鞋,又称屦、履,分革、丝、麻、草四种;革履、丝鞋是有钱人才能穿的;D古代的袴只有两个裤筒,没有裆;裈裩是大裤衩;煞风景的行为“花上晒裩”,就是指在花上晒裤衩;19. 下列关于官员服饰说法错误的是A 古代文武百官分九品,文官官服上绣的纹饰皆为鸟,武官官服皆为兽;B唐宋时期,紫、朱、绿、青四色,只有士人以上才能穿;白色庶人可以穿;C 布衣、褐衣、緼袍是寒士庶人的装束;“解褐”指脱去平民穿着的粗布衣服,换上官员服饰,比喻开始进入仕途;D 环、玦、容臭都是古人所配的玉饰;送东阳马生序:同舍生皆被绮绣,戴珠缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意,以中有足乐者,不知口体之奉不若人也;20. 下列关于古代器物说法错误的是A 鼎、镬、鬲、甑、釜都是古代煮或蒸东西的器具;豆、笾、箪都是盛东西的的器具;B 尊也作樽、壶、觞、觥等都是盛酒的器具,“箪食壶.浆”、“一樽.还酹江月”“觥.筹交错”提到的就是酒器;C 榻、床是古代坐具,形似床而较矮;几、案是古代桌子;D “两梁免被尘埃污,拂拭朝簪待眼明;”梁:官帽上的横脊,古代以梁的多少区分官阶;朝簪:朝廷官员上朝时手拿的笏板;21.我国古代纪年法主要有四种,岳阳楼记“庆历四年春”、琵琶行“元和十年”、游褒禅山记“至和元年七月某日”的纪年法是属于A干支纪年法B王公即位年次纪年法C年号纪年法D年号干支兼用法22.中秋节又称团圆节;农历八月在秋季之中,八月十五又在八月之中,故称中秋;下面不是表现中秋的诗句是A.但愿人长久,千里共婵娟;B海上生明月,天涯共此时;C今夜月明人尽望,不知秋思落谁家;D独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲;23.下列对传统节日表述不正确的是A被称为中国“情人节”的是每年农历七月初七晚上,妇女们趁织女与牛郎团圆之际,摆设香案,穿针引线,向她乞求织布绣花的技巧;B寒食节里严禁烟火,只能吃寒食;在春节前一、二日;因寒食与春节时间相近,后人便将寒食的风俗视为春节的习俗之一;C清明节之后天气转暖,风和日丽,“万物至此皆洁齐而清明”,清明节由此得名;其习俗有扫墓、踏青、荡秋千、放风筝、插柳戴花等;D古人把冬至看成是节气的起点,从冬至起,白昼一天比一天长起来,叫做“冬至一阳生”; 24.时节纪月法,“孟”“仲”“季”分别表示一季中的三个月份;如古诗十九首:“孟冬寒气至,北风何惨栗;”“孟冬”是;陶渊明拟古诗九首“仲春遘时雨”,“仲春”是;A农历十月\农历二月B农历十一月\农历二月C农历十月\农历三月D农历十二月\农历二月25.下列各项中关于古代常用时间词表的解说不正确的一项是A.归去来兮辞中“仲秋至冬,在官八十余日”一句中的“仲秋”是.指农历九月;B.鸿门宴中“旦日不可不蚤自来谢项王”中的“旦日”的意思是明天;C.劝学中“君子博学而日参省乎己”中的“日”的意思是每天;D.邹忌讽齐王纳谏中“期年之后,虽欲言,无可进者”中的“期年”的意思是满一年;26.下列各句中加点的时间词不表示时间短暂的一句是A.欣然规往,未果,寻.病终;陶渊明桃花源记 B.俄顷..风定云墨色茅屋为秋风所破歌C.多行不义,必自毙,子姑.待之;左传·隐公元年 D.吴广素.爱人,士卒多为用者;史记·陈涉世家27.下列关于刑罚的说法错误的一项是:A.髡、黥、墨、劓、笞、膑、宫这几种刑罚比较起来,髡刑最重,宫刑最轻;B.古代“五刑”大致可分为两个阶段:秦以前为墨、劓、剕刖、宫、辟;汉以后为笞、杖、徒、流、死;C.宋代凡是犯“大逆”及“逆伦”等罪的人多用凌迟处死;元代正式将凌迟列入刑法之内,明清两代沿用;D.水浒传中林冲则被刺了面颊,发配沧州,因罪被“刺字”,中国古代称其所受的刑罚为墨刑,又为黥刑,是在罪人面颊或额头上刺字,再以墨染之;28.下面有关古代音乐的说法不正确的一项是:A. 古人把商、宫、角、徵、羽称为五音,从商到羽,按照音的高底排列起来,形成一个五声音阶,即:商、宫、角徵羽1 2 3 5 6,后来再加上变宫、变徵,就形成七个音阶,即:宫商角变徵徵羽变宫1 2 3 4 5 6 7;例如:"高渐离击筑,荆轲和而歌,为变徵之声;"荆轲刺秦王B.六律;古书常把五音或五声和六律并举;律,本指用来定音的竹管,后来成为我国古代音乐方面的专门名称; “十二律:又称”十二律“,指的是:黄钟、大吕、、夹钟、、仲吕、、林钟、南吕、夷则、、应钟;其中单数为“律”双数为“吕”;C. 八音:我国古代对乐器的统称;具体指金、石、土、革、丝、木、匏、竹八类;D,雅乐,"俗乐"的对称;指古代帝王郊祭、朝贺等大典上所用的音乐;俗乐,"雅乐"的对称;泛指古代各种民间音乐和外来音乐;宫庭中宴会也用俗乐,称为"燕乐";历代俗乐都很流行;庄暴见孟子:"寡人非能好先王之乐也,只好世俗之乐耳;"29.下面有关古代音乐的说法,不确切的一项是:A. 庖丁解牛"合于桑林之舞,乃中经首之会;"中的经首相传为尧乐曲咸池中的一章,一说为黄帝所作;桑林,传说中商汤时代的舞乐名;B. 琵琶行"轻拢慢捻抹复挑,初为霓裳后六幺"霓裳为唐代着名乐曲名,相传为唐玄宗所制;六幺为唐时有名的琵琶曲名;C. 阳春、白雪都是古代楚国的歌曲名,当时认为是高级的音乐;下里、巴人皆为古代楚国的歌曲名,且为流俗的歌曲;所以后来用"下里巴人"比喻高雅的文艺作品,用"阳春白雪"比喻通俗的文艺作品;D.中国十大古曲是指高山流水、广陵散、平沙落雁、梅花三弄、十面埋伏、春江花月夜、渔樵问答、胡笳十八拍、汉宫秋月、阳春白雪30. 下面有关古籍注释体例的说法,不完全正确的一项是:A. 古书注解的基本体例主要有三类:①传注体:是经汉代学者奠基的以解释先秦文献词句为主的一种体例; ②义疏体:是既释经文又兼释注文的一种体例; ③集解体:是汇集众说的一种体例;B. 传:传述之意,主要用于解释经书,阐明经义;例如:春秋左氏传、廉颇蔺相如列传;注:本意是用水灌注;水道阻塞,用水灌注才能流通;引申为对古籍中难懂的字、句加以解释、疏通;例如水经注;。

高中语文2023高考复习古代文学文化常识专项练习(共25题,附参考答案)

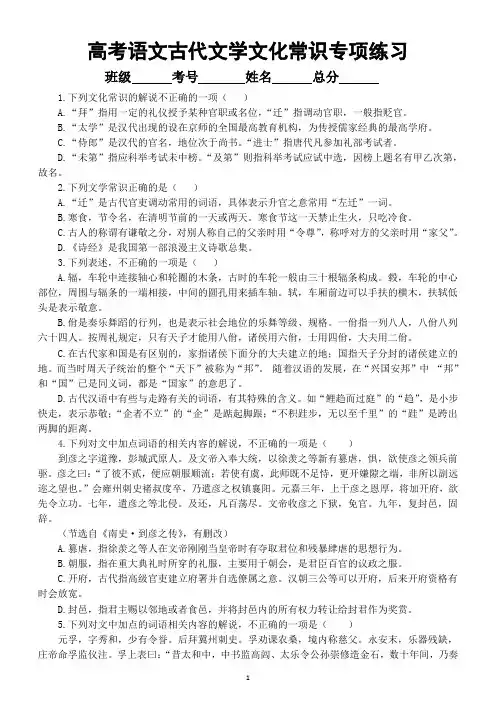

高考语文古代文学文化常识专项练习班级考号姓名总分1.下列文化常识的解说不正确的一项()A.“拜”指用一定的礼仪授予某种官职或名位,“迁”指调动官职,一般指贬官。

B.“太学”是汉代出现的设在京师的全国最高教育机构,为传授儒家经典的最高学府。

C.“侍郎”是汉代的官名,地位次于尚书。

“进士”指唐代凡参加礼部考试者。

D.“未第”指应科举考试未中榜。

“及第”则指科举考试应试中选,因榜上题名有甲乙次第,故名。

2.下列文学常识正确的是()A.“迁”是古代官吏调动常用的词语,具体表示升官之意常用“左迁”一词。

B.寒食,节令名,在清明节前的一天或两天。

寒食节这一天禁止生火,只吃冷食。

C.古人的称谓有谦敬之分,对别人称自己的父亲时用“令尊”,称呼对方的父亲时用“家父”。

D.《诗经》是我国第一部浪漫主义诗歌总集。

3.下列表述,不正确的一项是()A.辐,车轮中连接轴心和轮圈的木条,古时的车轮一般由三十根辐条构成。

毂,车轮的中心部位,周围与辐条的一端相接,中间的圆孔用来插车轴。

轼,车厢前边可以手扶的横木,扶轼低头是表示敬意。

B.佾是奏乐舞蹈的行列,也是表示社会地位的乐舞等级、规格。

一佾指一列八人,八佾八列六十四人。

按周礼规定,只有天子才能用八佾,诸侯用六佾,士用四佾,大夫用二佾。

C.在古代家和国是有区别的,家指诸侯下面分的大夫建立的地;国指天子分封的诸侯建立的地。

而当时周天子统治的整个“天下”被称为“邦”。

随着汉语的发展,在“兴国安邦”中“邦”和“国”已是同义词,都是“国家”的意思了。

D.古代汉语中有些与走路有关的词语,有其特殊的含义。

如“鲤趋而过庭”的“趋”,是小步快走,表示恭敬;“企者不立”的“企”是踮起脚跟;“不积跬步,无以至千里”的“跬”是跨出两脚的距离。

4.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()到彦之字道豫,彭城武原人。

及文帝入奉大统,以徐羡之等新有篡虐,惧,欲使彦之领兵前驱。

彦之曰:“了彼不贰,便应朝服顺流;若使有虞,此师既不足恃,更开嫌隙之端,非所以副远迩之望也。

高考语文常考古代文化常识练习题及答案

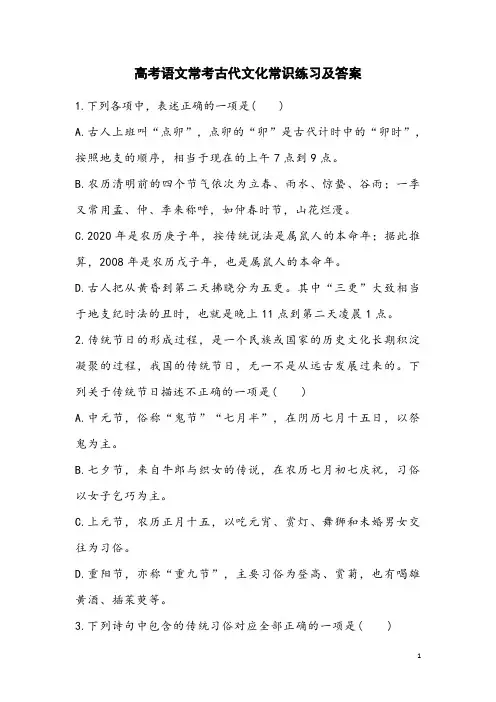

高考语文常考古代文化常识练习及答案1.下列各项中,表述正确的一项是( )A.古人上班叫“点卯”,点卯的“卯”是古代计时中的“卯时”,按照地支的顺序,相当于现在的上午7点到9点。

B.农历清明前的四个节气依次为立春、雨水、惊蛰、谷雨;一季又常用孟、仲、季来称呼,如仲春时节,山花烂漫。

C.2020年是农历庚子年,按传统说法是属鼠人的本命年;据此推算,2008年是农历戊子年,也是属鼠人的本命年。

D.古人把从黄昏到第二天拂晓分为五更。

其中“三更”大致相当于地支纪时法的丑时,也就是晚上11点到第二天凌晨1点。

2.传统节日的形成过程,是一个民族或国家的历史文化长期积淀凝聚的过程,我国的传统节日,无一不是从远古发展过来的。

下列关于传统节日描述不正确的一项是( )A.中元节,俗称“鬼节”“七月半”,在阴历七月十五日,以祭鬼为主。

B.七夕节,来自牛郎与织女的传说,在农历七月初七庆祝,习俗以女子乞巧为主。

C.上元节,农历正月十五,以吃元宵、赏灯、舞狮和未婚男女交往为习俗。

D.重阳节,亦称“重九节”,主要习俗为登高、赏菊,也有喝雄黄酒、插茱萸等。

3.下列诗句中包含的传统习俗对应全部正确的一项是( )①鼓声渐急标将近,两龙望标目如瞬②缠彩遥分地,繁光远缀犬③箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存④魄依钩样小,扇逐汉机团A.①赛龙舟②赏月③祭土神④观花灯B.①祭土神②观花灯③赛龙舟④赏月C.①祭土神②赏月③赛龙舟④观花灯D.①赛龙舟②观花灯③祭土神④赏月4.下列诗句所描述的风俗,不属于古代年俗的一项是( )A.一年滴尽莲花漏,碧井屠苏沉冻酒。

B.桑柘影斜春社散,家家扶得醉人归。

C.当年恶梦惊唐王,秦琼敬德守门旁。

D.男儿酌献女儿避,酹酒烧钱灶君喜。

5.在“制灯谜贾政悲谶语”一回中,贾政看到贾元春出的灯谜是“能使妖魔胆尽摧,身如束帛气如雷。

一声震得人方恐,回首相看已化灰。

”这个谜语的谜底是( )A.年兽B.爆竹C.宫廷净鞭D.算盘6.下列诗句与中国传统节日无关的是( )A.北国三月沐春风,香车纷然乐踏青。

高考语文全国卷必考古代文化常识题库

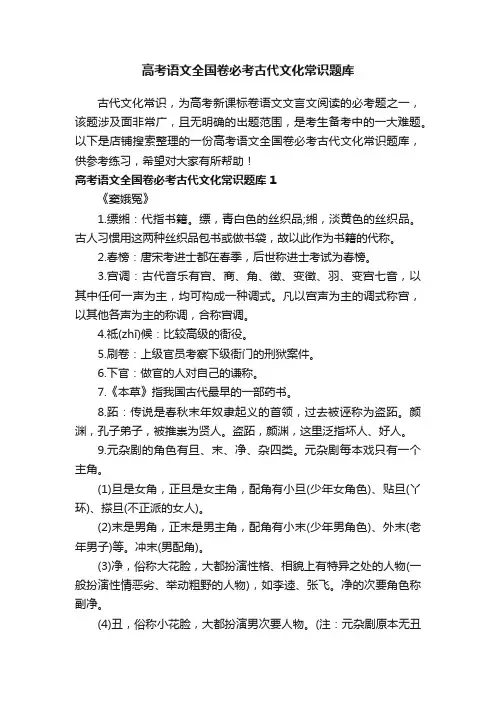

高考语文全国卷必考古代文化常识题库古代文化常识,为高考新课标卷语文文言文阅读的必考题之一,该题涉及面非常广,且无明确的出题范围,是考生备考中的一大难题。

以下是店铺搜索整理的一份高考语文全国卷必考古代文化常识题库,供参考练习,希望对大家有所帮助!高考语文全国卷必考古代文化常识题库1《窦娥冤》1.缥缃:代指书籍。

缥,青白色的丝织品;缃,淡黄色的丝织品。

古人习惯用这两种丝织品包书或做书袋,故以此作为书籍的代称。

2.春榜:唐宋考进士都在春季,后世称进士考试为春榜。

3.宫调:古代音乐有宫、商、角、徵、变徵、羽、变宫七音,以其中任何一声为主,均可构成一种调式。

凡以宫声为主的调式称宫,以其他各声为主的称调,合称宫调。

4.祗(zhī)候:比较高级的衙役。

5.刷卷:上级官员考察下级衙门的刑狱案件。

6.下官:做官的人对自己的谦称。

7.《本草》指我国古代最早的一部药书。

8.跖:传说是春秋末年奴隶起义的首领,过去被诬称为盗跖。

颜渊,孔子弟子,被推崇为贤人。

盗跖,颜渊,这里泛指坏人、好人。

9.元杂剧的角色有旦、末、净、杂四类。

元杂剧每本戏只有一个主角。

(1)旦是女角,正旦是女主角,配角有小旦(少年女角色)、贴旦(丫环)、搽旦(不正派的女人)。

(2)末是男角,正末是男主角,配角有小末(少年男角色)、外末(老年男子)等。

冲末(男配角)。

(3)净,俗称大花脸,大都扮演性格、相貌上有特异之处的人物(一般扮演性情恶劣、举动粗野的人物),如李逵、张飞。

净的次要角色称副净。

(4)丑,俗称小花脸,大都扮演男次要人物。

(注:元杂剧原本无丑的行当,明刊版本中的丑是明人增改的)(元杂剧中无生之称,末即生也)(5)杂,杂角。

如:孛老(老头儿)、卜儿(老妇人)、孤(官员)、洁(和尚)、驾(皇帝)、邦老(强盗)、徕儿(小厮、小男孩)等。

《辛弃疾词两首》1.把吴钩看了:吴钩是春秋时期流行的一种弯刀,它以青铜铸成,是冷兵器里的典范,充满传奇色彩,后又被历代文人写入诗篇,成为驰骋疆场,励志报国的精神象征。

高中古代文化常识试题(附答案)

高中古代文化常识试题(附答案)1.下列说法有错的一项是( )A.古代男子18岁时举行加冠礼,叫作冠。

即戴上表示已成人的帽子,但体犹未壮,还比较年少,故称“弱冠..”,20岁才为成年。

B.进士及第....指科举时代经考试合格后录取成为进士,科举殿试时的一甲三名,赐“进士及第”的称号,即状元、榜眼、探花。

C.郊祭..,犹郊祀。

古代于郊外祭祀天地,南郊祭天,北郊祭地,是儒教礼仪中的主要部分,祭祀对象分为三类:天神、地衹(qí)、人鬼。

D.古人对死的称谓等级森严,《礼记·曲礼》:“天子死曰崩.,诸侯死曰薨.(hōng),大夫死曰卒.,士曰不禄,庶人曰死。

”侯蒙属大夫,故死为“卒”。

2.下列说法有错的一项是( )A.迁谪..,谓官吏因罪降职并流放,其中“迁”指官员的调动,有升有降,但“左迁”必是升职。

B.母艰..,就是“母忧”,也称“丁母忧”,指母亲的丧事。

C.河北..在古代指黄河以北,这是一个古今异义词,与现代汉语中的行政区划不同。

D.自号..,旧时给自己取的号,自号的人,大都是士大夫和文人墨客,因均属通晓翰墨之人,无不别出匠心各有所好。

3.下列说法有错的一项是( )A.贞观..是唐朝太宗皇帝李世民的年号,年号是我国封建王朝帝王用来纪年的一种名称。

B.陛下..原来指站在宫廷台阶下的侍者,后来成为与帝王面对面应对时对帝王的敬称。

C.迁.是表示中国古代官吏调动常用词语。

具体表示升官之意,则常用“右迁”一词。

D.乞骸骨...指古代官员自请退职,意为请求使骸骨归葬故乡,类似的词语还有“致仕”。

4.下列说法有错的一项是( )A.迁.,在古代称调动官职,一般指升职,如:升迁。

也指贬谪,放逐,如“迁谪”指贬官到远地,“迁客”指流迁或被贬谪到外地的官。

B.“宣德..二年”中的“宣德”是年号。

习惯上,唐朝以前对殁世的皇帝一般简称谥号,如汉武帝、隋炀帝,而不称庙号;唐朝以后,由于谥号的文字加长,则改称庙号,如唐太宗、宋太祖等,到了明清两代才用年号来称呼,文中的年号还有“英宗”。

高考语文古代文化常识专题训练(含答案)

高考语文古代文化常识专题训练(含答案)文化常识专题训练(含答案)1.下列对文中相关文化常识的解说,不正确的一项是(3分)()A.“三省六部”制出现以后,官员的升迁任免由吏部掌管。

文中“授骁骑校”、“历迁协领”、“擢乌里雅苏台将军”的“授”“迁”“擢”,分别为“授予官职”、“任职”和“提升官职”的意思。

B.原文“同治九年”“光绪改元”中的“同治”“光绪”是庙号。

庙号是皇帝于庙中被供奉时所称呼的名号。

C.原文“如关内生灵何”中的“关”,在古代指函谷关,这里泛指边关。

D.文中“谥忠介”的“ 谥”是谥号。

古代王侯将相、高级官吏、著名文士等死后被追加的称号叫谥号,一般根据他们的生平事迹与品德修养进行评价。

如称欧阳修为欧阳文忠公,王安石为王文公,范仲淹为范文正公。

1.B(3分)(解析:B.“同治”“光绪”是庙号错,是年号.)2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)A.受禅,也叫禅让制,,即群体中个人表决,以多数决定。

B.阙是宫门两侧的高台,又可借指宫廷:'诣阙’既可指赴朝廷,又可指赴京都。

C.嗣位指继承君位,我囯封建王朝奉行长子继承制.君位只能由最年长的儿子继承。

D.乞骸骨,自请退职的意思,即请求使骸骨归葬故乡。

2.C(继承地位的不一定是最年长的儿子)3.下列有关文化常识的表述,不正确的一项是(1998年全国高考题)A、九品中正制是我国魏晋南北朝时期实行的一种官吏选拔制度。

B、国子监的掌管人员为祭酒、司业,进国子监读书的统称为监生。

C、“六部”中吏部主管的事有官吏的任免、考核、升降及科举取士。

D、天干和地支循环相配得60组,古代既可用来纪年,也可用来纪日。

3.c4.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)A.太学,古代设于京城的最高学府。

博士,古代设置的国家最高学位。

B.知贡举,主试者称为“知贡举”,就是“特命主掌贡举考试”的意思。

C.经筵.是指汉唐以来帝王为讲经论史而特没的御前讲席。

文化常识试题库及答案高中

文化常识试题库及答案高中一、选择题1. 中国古代四大发明是:A. 造纸术、火药、印刷术、指南针B. 陶瓷、丝绸、茶叶、指南针C. 造纸术、火药、印刷术、陶瓷D. 丝绸、茶叶、火药、印刷术答案:A2. “诗经”、“楚辞”、“汉赋”、“唐诗”、“宋词”、“元曲”分别代表了中国文学史上不同时期的文学形式,其中“楚辞”的代表人物是:A. 李白B. 杜甫C. 屈原D. 苏轼答案:C3. 下列哪项不是中国传统节日?A. 春节B. 清明节C. 圣诞节D. 中秋节答案:C4. 被誉为“东方艺术明珠”的中国古典园林是:A. 颐和园B. 圆明园C. 拙政园D. 所有选项都是答案:D5. 中国古代的“六艺”指的是:A. 礼、乐、射、御、书、数B. 礼、乐、射、御、书、画C. 礼、乐、射、御、书、诗D. 礼、乐、射、御、诗、数答案:A二、填空题6. 中国的国花是_________。

答案:牡丹7. “四大名著”指的是《红楼梦》、《西游记》、《水浒传》和_________。

答案:《三国演义》8. 中国的书法艺术有“四体”之称,分别是楷书、行书、草书和_________。

答案:隶书9. “文房四宝”指的是笔、墨、纸、_________。

答案:砚10. 中国的四大名绣包括苏绣、蜀绣、粤绣和_________。

答案:湘绣三、简答题11. 简述中国古代“科举制度”的主要内容。

答案:科举制度是中国古代选拔官员的一种制度,始于隋唐,终于清朝。

主要内容是:通过定期的考试选拔人才,考试内容主要包括经义、诗词、策论等,考试分为乡试、会试、殿试三级,最终选拔出进士、举人等不同级别的官员。

12. 描述中国古代“丝绸之路”的基本情况。

答案:丝绸之路是古代中国与西域以及更远地区进行经济、文化交流的陆上通道。

主要分为陆上丝绸之路和海上丝绸之路。

陆上丝绸之路起源于西汉,以长安(今西安)为起点,经过甘肃、新疆,到达中亚、西亚,甚至远至地中海地区。

海上丝绸之路则以广州、泉州等港口为起点,通过南海、印度洋,连接东南亚、南亚、西亚以及非洲东部地区。

高考中国古代文化常识题复习381—400题

高考中国古代文化常识题重点复习381—400题381.下列对文中加点的词语相关内容的解说,不正确的一项是()A.茂才:即秀才,东汉时因避光武帝刘秀的讳而改称之,与后代科举的“秀才”含义不同。

B.公车:汉代官署名,因汉代曾用公家车马接送应举的人,后以“公车”泛指入京应试的举人。

C.三辅:汉时指治理京畿地区的三位官员,后指这三位官员管辖的地区。

D.印绶:印信和系印的丝带,亦借指官爵;“解印绶”指解下印绶,与“解褐”意同。

382.下列对文中加点的词语相关内容的解说,不正确的一项是( )A.进士:指中国古代科举考试中殿试及第者。

进士分等级,一甲三人,分别赐进士出身、同进士出身、进士及第。

B.大理:即大理寺,官署名,专门负责刑狱案件的审理,其长官为大理卿,即大理寺卿,位九卿之列。

C.中京:指洛阳,是中华文明和中华民族的重要发祥地,在历史上曾有三个不同的朝代封洛阳为中京。

D.旬日:指十天,有时也指时间不长。

古代把一个月分为三个部分,每个部分为十天,分别为上旬、中旬、下旬。

383.下列对文中加点的词语相关内容的解说,不正确的一项是()A.秩:指古代官吏的俸禄,也指官吏的官阶、品级,“削三秩”指被贬官三级。

B.传檄:指传布檄文。

檄文指用于征召、晓谕的政府公告或声讨、揭发罪行等的文书。

C.谥文懿:谥号是古人对死去的地位高的人给予或褒或贬的称号,“文懿”是褒扬的谥号。

D.群经百氏:群经指儒家经典;百氏指诸子百家。

群经百氏都是科举时代儒生应试的内容。

384.下列对文中加点的词语相关内容的解说,不正确的一项是()A.实封:食邑制度之一,唐朝封户有虚实之别,唯加实封者,才能享有封地的租税。

B.篆字:是汉字字体之一,分为大篆和小篆,大篆又称籀文,小篆又称秦篆。

C.广文:唐朝设广文馆,设博士、助教等职,主持国学。

明清时因称教官为“广文”。

D.金紫:秦、汉时指金印紫绶,唐、宋时指金鱼袋及紫衣,由皇帝颁赐给朝中的重臣。

385.下列对文中加点的词语相关内容的解说,不正确的一项是()A.大理卿:亦称大理寺卿,是掌握礼乐郊庙社稷之事的最高行政长官。

高考中国古代文化常识专项练习题200道

高考中国古代文化常识专项练习题200道1. 下列文化常识表述不正确的一项() [单选题] *A、古代的五音指的是宫、商、角、徵、羽。

B、山东省别称“齐”“鲁”是春秋时期的两个诸侯国。

C、我国古代的计量单位有“仞”“钧”“樽”等。

(正确答案)D、古人以九为阳。

九月初九有两个九,所以叫重阳。

答案解析:盛装名酒的专用木容器”。

本义:盛酒器。

中国古代的盛酒器具。

2. 下面文化常识说法正确的一项是()。

[单选题] *A.“至和元年”中“至和”是宋神宗的年号。

B.古代男子到二十岁行冠礼,后人常用“加冠”表示男子已成年。

(正确答案)C.“四书”指的是《诗经》《尚书》《春秋》《周易》。

D.月望总在农历每月初十前后,因此,常称农历初十为"望日"。

答案解析:A北宋仁宗赵祯的年号。

C《大学》、《中庸》、《论语》和《孟子》。

五经是《诗经》、《尚书》、《礼记》、《周易》和《春秋》。

D望月,满月。

月满之时,通常在月半,故亦用以指旧历每月十五日。

3. 下列文化常识表述不正确的一项是()。

[单选题] *A.河、江,古代专指黄河和长江。

河北、河南,古时指黄河以北.黄河以南。

B.在古代宴席的四个座位中,以东向为最尊,次向为南,再次向为西向,北向是侍坐。

(正确答案)C.《四库全书》是清代乾隆年间官修的大型综合丛书,按经史子集四大部分分别编列,所以称“四库”。

D.我国古代思想家用“五行”来说明世界万物的起源,“五行”指的是金、木、水、火、土五种物质。

答案解析:宾主之间宴席的四面座位,以东向最尊,次为南向,再次为北向,西向为侍坐。

4. 下列关于戏剧知识的解说,不正确的一项是()。

[单选题] *A.戏剧是一种借助文学、音乐、舞B、《窦娥冤》是一出元杂剧,全名C.元曲是与唐诗、宋词并称的我国艺D.京剧已经同国画、中医一起,并蹈、美术和其他造型成分等艺术手段,由演员扮演角色,在舞台上当众表演的综合性艺术。

《感天动地窦娥冤》,是元代著名戏剧家关汉卿的代表作之一。