河中石兽练习题(七年级下册语文版)

2020年语文七年级文言文梳理专题09 《河中石兽》(实战原卷)

《河中石兽》实战训练一、(2019年湖北中考真题)阅读下面的文言文,回答下列小题。

(甲)沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得。

以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转。

转转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?(选自纪昀《河中石兽》)(乙)赵括自少时学兵法,言兵事①,以天下莫能当。

尝与其父奢言兵事,奢不能难②,然不谓善。

括母问奢其故,奢曰:“兵,死地也,而括易言之。

使赵不将括即已,若必将之,破赵军者必括也。

”赵括既代廉颇,悉更约束,易置③军吏。

秦将白起闻之,纵奇兵④,佯败走,而绝其粮道,分断其军为二,士卒高心。

四十余日,军饿,赵括出锐卒自搏战,秦军射杀赵括,括军败,数十万之众遂降秦,秦悉坑之。

(选自司马迁《史记》)(注)①言兵事:议论用兵打仗的事。

②难:驳倒。

③易置:撤换。

④纵奇兵:调遣派出变化莫测的军队。

7.下列加点词语的解释,有误的一项是()A.竟.不可得(竟然)B.尔辈不能究物理..(事物的道理、规律)C.佯.败走(假装)D.而绝.其粮道(截断)8.下列句中加点词语的用法和意义判断有误的一项是()A.山门圮于.河(介词,在)B.如其.言(代词,他的)C.以.天下莫能当(连词,因而)D.而.括易言之(连词,表转折)9.下列关于(甲)(乙)两文的叙述,不正确的一项是()A.甲文作者以简洁的语言,记叙了人们寻找石兽的经过及其令人惊讶的结局,而且从中悟出了天下事“但知其一,不知其二者多矣”,不可“据理臆断”的道理。

部编版七年级语文课内文言文《河中石兽》阅读题及答案-课外《曹冲智救库吏》阅读题及答案

【河中石兽】(10分)沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。

以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转。

转转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?1.解释下面句中加点的词。

(3分)阅.十余岁()竟.不可得()如是.再啮()答案:经过,经分终了,最后这样,表示判断2.翻译下面语句(4分)尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?答案:你们这些人不能推究事物的道理,这不是木片,怎么能被大水带走?其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。

答案:它的反冲击力,一定会在石头下方迎水面冲刷沙子形成坑穴。

3.下列对文章的分析理解,不正确的一项是()(3分)A.这则故事说明天下事物虽有共同的规律,但又肴各的特殊的性质原理,切不可臆断。

B.文章最后一句以简短的议论作结,起到画龙点睛的作用,揭示出义章的主旨。

C.本文文笔简约精粹,说理明畅透辟,故事意味隽永,发人深思。

D.文中的寺僧和讲学家都能从客观实际出发全面分析问题,,他们会出错是因为遇到的情况比较特殊。

答案:D【曹冲智救库吏】国多事,用刑严重。

太祖马鞍在库,而为鼠所啮。

库吏惧必死,议欲面缚首罪,犹惧不免。

冲谓曰:“待三日中,然后自归。

”冲于是以刀穿单衣如鼠啮者谬为失意貌有愁色。

太祖问之,冲对曰:“世俗以为鼠啮衣者,其主不吉。

今单衣见啮,是以忧戚。

"太祖曰:“此妄言耳,无所苦也。

人教部编版语文七年级下册第24课《河中石兽》比较阅读训练

部编版语文七年级下第24课《河中石兽》比较阅读训练一、阅读下面选文,完成后面小题(甲)一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转。

转转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?(乙)《焚猪见情》张举,吴人也,为句章令。

邑有妻杀夫者,因放火烧舍,称“火烧夫死”。

夫家疑之,讼于官。

妻不服。

举乃取猪二口:一杀之,一活之,而积薪焚之,活者口中有灰,杀者口中无灰。

因验尸,口果无灰也。

鞠之服罪。

(注释)①吴:即吴地,今江苏苏州一带。

②句章:古地名③令:县令④邑:县,当地。

1.解释下列文中加点的字义。

①必于石下迎水处啮.沙为坎穴②遂反溯.流逆上矣③而积薪.焚之④鞠.之服罪2.用现代汉语翻译下列句子。

①然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?②活者口中有灰,杀者口中无灰。

3.用/线给句子划分节奏。

必于石下迎水处啮沙为坎穴4.甲乙两文的主题分别是什么?甲文:___________________。

乙文:___________________。

5.老河兵凭借自己的人生经历找到了石兽;张举用类推的理论找到了杀人真凶。

通过这两个故事你获得了怎样的人生宝贵经验?用一句名言诠释也可以。

1.侵蚀冲刷;逆流;柴草;询问犯人2.①既然这样天下的事只知其一不知其二的多了,那么怎么可以根据某个道理就主观臆断呢?②活着烧死的猪嘴里有灰,先前杀死的猪嘴里没灰3.必于石下迎水处/啮沙/为坎穴4.探求事物的道理不能主观臆断或真理不是想出来的判断事情需要用智慧或换个角度、举一反三、用思想和智慧5.遇事冷静、多动脑、勤思考、学会变通、举一反三;实践是检验真理的唯一标准或实践的意义二、(甲)沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

河中石兽练习题精选(含答案)

河中石兽练习题精选课内精读阅读下文,回答问题。

河中石兽沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。

棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。

是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。

渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转。

转转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?1.下列句子中加点的词解释错误的一项是()A.沧州南一寺临.河干(靠近)B.二石兽并.沉焉(一起)C.竟.不可得(毕竟)D.转转不已.,遂反溯流逆上矣(停止)2.对下列句子中加点的“之”所指代的内容,理解正确的一项是()①一讲学家设帐寺中,闻之.笑曰②沿河求之.,不亦颠乎③一老河兵闻之.④求之.地中A.①和②相同,③和④不同B.①和③相同,②和④相同C.①和③不同,②和④相同D.①和③相同,②和④不同3.下列句中加点词的古今意义相同的一项是()A.渐沉渐深耳.B.阅.十余岁C.僧募.金重修D.尔辈不能究物理..4.请用“/”标出下列语句的语意停顿。

(每句标一处)(1)二石兽并沉焉(2)必于石下迎水处啮沙为坎穴5.用现代汉语翻译下列句子。

(1)棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

(2)如其言,果得于数里外。

6.请用简洁的语言概括本文的主要内容及包含的道理。

7.下列对文章理解和分析有误的一项是()A.文章叙述以时间为序。

先写寺僧寻找石兽未得,再写讲学家的议论令众人信服,最后写老河兵的分析及众人据其推断终得石兽。

B.文章语言简洁。

如写寺僧沿河打捞石兽,仅用“棹”“曳”“寻”等动词领起三个短句,简述打捞经过,以“无迹”交代结果。

部编版 七年级语文 下学期 文言文 河中石兽 对比阅读 练习题(含解析答案)

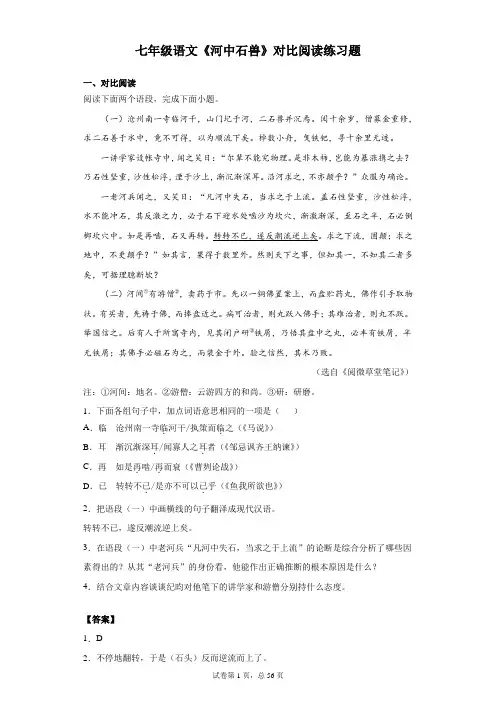

七年级语文《河中石兽》对比阅读练习题一、对比阅读阅读下面两个语段,完成下面小题。

(一)沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求二石善于水中,竟不可得,以为顺流下矣。

棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑日:“尔辈不能究物理。

是非木柿,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑日:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒榔坎穴中。

如是再啮,石又再转。

转转不已,遂反潮流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?(二)河间①有游僧②,卖药于市。

先以一铜佛置案上,而盘贮药丸,佛作引手取物状。

有买者,先祷于佛,而捧盘近之。

病可治者,则丸跃入佛手;其难治者,则丸不跃。

举国信之。

后有人于所寓寺内,见其闭户研③铁屑,乃悟其盘中之丸,必丰有铁屑,半无铁屑;其佛手必磁石为之,而装金于外。

验之信然,其术乃败。

(选自《阅微草堂笔记》)注:①河间:地名。

②游僧:云游四方的和尚。

③研:研磨。

1.下面各组句子中,加点词语意思相同的一项是()A.临沧州南一寺临.河干/执策而临.之(《马说》)B.耳渐沉渐深耳./闻寡人之耳.者(《邹忌讽齐王纳谏》)C.再如是再.啮/再.而衰(《曹刿论战》)D.已转转不已./是亦不可以已.乎(《鱼我所欲也》)2.把语段(一)中画横线的句子翻泽成现代汉语。

转转不已,遂反潮流逆上矣。

3.在语段(一)中老河兵“凡河中失石,当求之于上流”的论断是综合分析了哪些因素得出的?从其“老河兵”的身份看,他能作出正确推断的根本原因是什么?4.结合文章内容谈谈纪昀对他笔下的讲学家和游僧分别持什么态度。

【答案】1.D2.不停地翻转,于是(石头)反而逆流而上了。

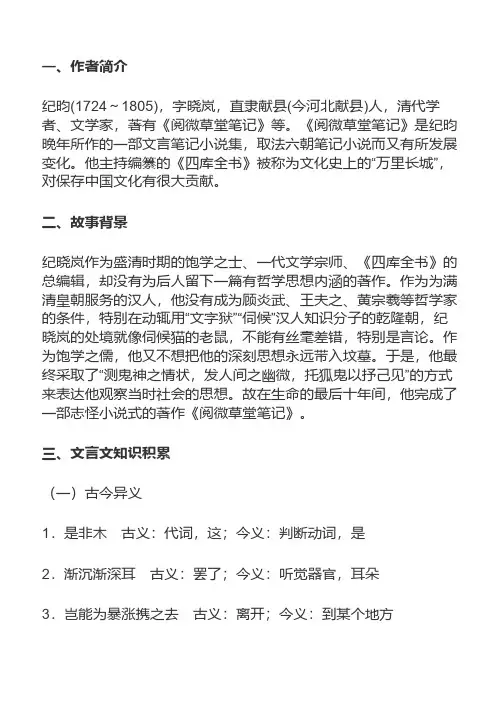

部编版七年级语文下册 第24课《河中石兽》知识点+图文解读+同步练习

啮:咬,这里是侵蚀、冲刷的意思。

坎穴:坑洞。

已:停止。

溯流:逆流。

求:寻找。

如:按照。

译文:一个巡河、护河的老士兵听说了这件事,又嘲笑说:“凡是 丢失在河里的石头,都应当到河的上游寻找。因为石头的性质坚硬 沉重,沙的性质松软浮动,水流不能冲走石头,河水的反冲力,一 定会在石头下面迎水的地方冲刷沙子形成坑洞,越冲越深,冲到石 头底部的一半时,石头必定倒在坑洞里。像这样又冲刷,石头又会 再次转动。这样不停地转动,于是反而逆着河水朝相反方向移到上 游去了。到河的下游寻找石兽,本来就精神失常了;在原地深处寻 找石兽,不是更精神失常吗?按照他的话去寻找,果然在上游的几 里外寻找到了石兽。

译: ____________________________________________________ ___

6. 文中讲到了哪几种寻找石兽的方法?他们各自的根据是什么?

答: ____________________________________________________ ___

7. 这个故事说明了一个什么道理?

六、课文主题

本文通过写寻找沉落在河里的石兽的故事,告诉我们许多事情的发 生往往有着复杂的原因,我们不能仅仅根据自己的一知半解就做出 推想,说明了仅有主观推理是靠不住的,实践出真知。

课后习题参考答案

一、关于如何寻找石兽,从事情的结局来看,寺僧、讲学家都不及 老河兵有见识。你从中悟出了怎样的道理?

参考答案:寺僧和讲学家都犯了脱离实际、主观臆断的错误。老河 兵有丰富的实践经验,综合考虑了各方面因素,因此能提出正确的 看法。由此可知,实践出真知,实践也是检验真理的标准。

C. 子安能为之足 D. 一人饮之有余

河中石兽练习题及答案

河中石兽同步练习之杨若古兰创作①沧州南,一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉.阅十余岁,僧募金重建,求石兽于水中,竟不成得.觉得顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹.②一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不克不及究物理,是非木杮,岂能为暴跌携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳.沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论.③一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流.盖石性坚重,沙性松浮,水不克不及冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中.如是再啮,石又再转,再转不已,遂反溯流逆上矣.求之下贱,固颠;求之地中,不更颠乎?”④如其言,果得于数里外.然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?1. 给上面加线的字注音.山门圮于河()棹数小舟()曳铁钯()为暴跌携之去()湮于沙上()啮沙为坎穴()石必倒掷坎穴中()溯流逆上()据理臆断()2.解释上面句中加点的词语.⑴一寺临河干()()⑵僧募金重建()⑶阅十余岁()⑷但知其一()(5)如是再啮()(6)尔辈不克不及究物理()()(7)一讲学家设帐寺中()(8)二石兽并沉焉()“之”用法分歧的一项是()4.用古代汉语翻译以下语句.⑴尔辈不克不及究物理.是非木柿,岂能为暴跌携之去?翻译⑵然则天下事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?翻译(3)沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉.翻译(4)乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳.翻译(5)如其言,果得于数里外.翻译5. 文中讲到了哪几种寻觅石兽的方法?他们各自的根据是什么?答:_______________________________________________________ 6. 这个故事说明了一个什么道理?找出文中说明这个道理的原句.答:_______________________________________________________ “学者”的结论是荒唐的,而“老河兵”的结论是准确的?请根据、、辞意,用本人的话简要回答.答:_______________________________________________________ 8你从这则故事中得到如何的启示?答:_______________________________________________________1. pǐ zhào yè zhǎng yān niè zhì shuò yì2.⑴靠近岸⑵募集⑶经过⑷只(5)如许(6)推究,推理;事物的道理4.⑴这不是木片,如何能被河水冲走呢?⑵既然如许,那么天下的事情只知其一,不知其二的太多了,难道可以根据一点道理就可以客观臆断吗?5. 四种:一是就在原地水中找;二是到河下流找,理由是认为石兽会顺流而下.三是就在原地找,理由是石兽会渐沉渐深.四是到河的上游去找,理由是因为河水冲激,石兽反而会溯流而上.6. 事物的变更是很多的,不克不及凭客观臆断去判断事物.(言之成理即可)7、因为学者只是拘泥于普通的道理;而“老河兵”则根据石性、沙性和流水反激力等物理属性,和三者之问的关系,作出准确的判断.。

最新部编版七年级下册语文课内文言文测试卷含答案

4、下面选项中对“但闻黄河流水鸣溅溅”、“但闻燕山胡骑鸣啾啾”两句话理解正确的一

项是()。(3分)

A、写征程的遥远和军情的急迫。B、写战争到来的悲凉气氛。

C、以宿营地空旷寂凉烘托木兰离家思亲的情怀。D、写行军旅途的欢快。

14、选文结尾一段的附文,以兔为喻赞颂了什么?(4分)

一老河兵闻之,又笑曰;“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反潮流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

3、一个“”字,表达了农家款客尽其所有的盛情。一个“”字,写出了曲折多变的景色,点明这变化的景色是作者的主观感受所致。

4“山重水复疑无路,柳暗ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ明又一村”这一名句为什么千百年来被人们广泛引用?

六己亥杂诗龚自珍

浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。落红不是无情物,化作春泥更护花。

1、对这首诗的分析有误的一项是:()(2分)

前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下。

1.这首古诗选自《》,作者是唐代的。(2分)

2.赏析该诗,有误的一项是()(3分)

A.首联中的“古人”指古代的明君贤士,这句表现了诗人对历史上君臣遇合,风云聚会成就一番事业的无限向往之情。

B.颔联中的“来者”指后世的明君贤士,这句表现了诗人苦于人生有限而不及见“来者”的无限伤感之意。

B.颔联中的“来者”指后世的明君贤士,这句表现了诗人苦于人生有限而不及见“来者”的无限伤感之意。

C.颈联“念天地之悠悠”中的“悠悠”意思为“长远得无穷无尽的样子。”

人教部编版七年级语文下册河中石兽文言文阅读测试题

人教部编版7年级语文测试题24 《河中石兽》文言文阅读(12分)河中石兽①沧州南,一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。

以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。

②一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

③一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转,再转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固傎;求之地中,不更颠乎?”④如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?12.解释下面句中加点的词语。

(4分)⑴一寺临.河干()⑵山门圮.于河()⑶阅.十余岁()⑷但.知其一()13.指出下面加点词语的古今异义。

(4分)⑴如是.再啮古义:()今义:()⑵尔辈不能究.物理古义:()今义:()14.下面句中的“之”用法不同的一项是()(2分)A.闻之.笑曰B.当求之.于上流C.一老河兵闻之.D.其反激之.力15.用现代汉语翻译下列语句。

(4分)⑴是非木柿,岂能为暴涨携之去?翻译⑵然则天下事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?翻译16.这个故事说明了一个什么道理?(2分)答案:(二)12.⑴靠近⑵倒塌⑶经历⑷只13.⑴这样判断动词⑵事物的道理物理学14.D15.⑴这不是木片,怎么能被河水冲走呢?⑵既然这样,那么天下的事情只知其一,不知其二的太多了,难道可以根据一点道理就可以主观臆断吗?16.事物的变化是很多的,不能凭主观臆断去判断事物。

(言之成理即可)附赠材料:以学生为第一要务目标我们教育工作的最终目标只有一个:学生。

因此,我们所做的每一个决定都应该紧紧围绕这个问题:它是否对我们的学生最好?我相信,如果每个教育工作者都能时刻考虑这个问题,那么我们的教育环境一定会比现在所呈现出来的样子要好得多。

河中石兽练习题及答案大全

河中石兽练习题及答案大全一、选择题1. 河中石兽的故事最早出现在哪个朝代?A. 唐朝B. 宋朝C. 明朝D. 清朝答案:B. 宋朝2. 故事中,石兽被冲走后,人们首先想到的寻找方向是?A. 顺流而下B. 逆流而上C. 沿着河岸D. 河底答案:A. 顺流而下3. 故事中,石兽最终被发现的地点是在?A. 河道的上游B. 河道的下游C. 河岸的一侧D. 河底的泥沙中答案:A. 河道的上游二、填空题4. 河中石兽的故事讲述了人们在_________中寻找被冲走的石兽,最终通过_________的推理找到了石兽。

答案:河流;逻辑5. 故事中,人们最初认为石兽会_________,但后来发现它实际上_________。

答案:顺流而下;逆流而上三、简答题6. 请简述河中石兽故事的寓意。

答案:河中石兽的故事寓意着人们在面对问题时,应该运用逻辑和智慧,而不是盲目地跟随直觉或传统观念。

7. 为什么石兽最终会在上游被发现?答案:因为石兽在水中受到水流的冲击,会逐渐被水流携带的泥沙所覆盖,随着时间的推移,石兽会被泥沙推至上游,这与人们的直觉相反。

四、论述题8. 根据河中石兽的故事,谈谈你对于解决实际问题时应该如何运用逻辑思维。

答案:在解决实际问题时,我们应该首先收集相关信息,然后运用逻辑思维进行分析,找出问题的关键所在。

在河中石兽的故事中,人们最初是凭借直觉认为石兽会顺流而下,但后来通过逻辑推理,发现石兽实际上是逆流而上。

这说明在面对问题时,我们不能仅凭直觉或经验,而应该通过理性分析,找出事物的本质规律。

五、案例分析题9. 如果你是故事中的一个角色,面对石兽被冲走的情况,你会如何寻找石兽?答案:首先,我会观察河流的流向和速度,了解水流对物体的影响。

然后,我会考虑水流对泥沙的携带作用,以及泥沙可能对石兽位置的影响。

接着,我会逆流而上,沿着河岸寻找可能的石兽位置,同时注意河岸的地形变化,看是否有泥沙堆积的迹象。

最后,如果条件允许,我会组织人力进行河底的搜索,以确保不遗漏任何可能的位置。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

河中石兽练习题(七年级下册语文版)

河中石兽练习题(七年级下册语文版)——由查字典语文课后练习频道小编为您搜集整理,希望可以为您提供参考帮助!

一、基础知识

给下面加点的字注音。

山门圮于河( ) 棹数小舟( )

曳铁钯( ) 为暴涨携之去( )

湮于沙上( ) 啮沙为坎穴( )

石必倒掷坎穴中( ) 溯流逆上( )

据理臆断( ) 不亦傎乎

2.解释加点字词在句中的意思。

⑴一寺临河干

⑵阅十余岁

⑶众服为确论。

⑷盖石性坚重

⑸如是再啮

⑹然则天下之事

3.指出下列句子中加点字词的古今义。

⑴是非木杮,岂能为暴涨携之去?

⑵如是再啮

⑶如其言,果得于数里外。

⑷一讲学家设帐寺中,闻之笑曰

4.下列句中加点字的解释,不正确的一项是( )

A.山门圮于河(倒塌)

B.棹数小舟(船桨)

C.不亦颠乎(颠倒,即本末倒置)

D.遂反溯流逆上矣(逆水流而上)

5.翻译下列句子。

⑴求石兽于水中,竟不可得。

⑵沿河求之,不亦颠乎?

⑶然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣

6.下列叙述不符合原文意思的一项是( )

A、一种见解是从石性和沙性角度作分析,认为应在石兽落水处寻找石兽。

B、一种见解是从水暴涨冲击石兽而走作分析,认为应该到河的下游去寻找石兽。

C、一种见解是从石性、沙性和水冲击角度作综合分析,认为应到兽落水的上游去寻石兽。

D、三种见解都是正确的,只不过实践更重要。

阅读理解

阅读选文,回答问题。

沧州南,一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。

以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转,再转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”

如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

给下面加点的字注音。

山门圮于河( ) 棹数小舟( )

曳铁钯( ) 为暴涨携之去( )

湮于沙上( ) 啮沙为坎穴( )

石必倒掷坎穴中( ) 溯流逆上( )

据理臆断( ) 不更颠乎

2. 解释下面句中加点的词。

(1)一寺临河干临:___________ 干:___________

(2)山门圮于河圮:___________

(3)阅十余岁阅:___________ 岁:___________

(4)尔辈不能究物理究:___________

3. 指出下面加点词语的古义和今义。

(1)如是再啮

古义:______________________ 今义:

______________________

(2)尔辈不能究物理

古义:______________________ 今义:

______________________

(3)但知其一

古义:______________________ 今义:

______________________

4. 下面句中的“之”用法不同的一项是( )

A. 闻之笑曰

B. 沿河求之

C. 求之地中

D. 至石之半

5. 翻译下面的句子。

(1)是非木柿,岂能为暴涨携之去?

译:

___________________________________________________ ____

(2)然则天下事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤? 译:

___________________________________________________

____

6. 文中讲到了哪几种寻找石兽的方法?他们各自的根据是什么?

答:

___________________________________________________ ____

7. 这个故事说明了一个什么道理? 答:

___________________________________________________ ____。