哲学与人生 第二课 教学设计

《哲学与人生》第二课教案

资料1:爱因斯坦的“梦想爱因斯坦小时候做梦都想成为像帕格尼尼那样伟大的小提琴演奏家。

他一有空就练琴,可是连他的父母都觉得这个可怜的孩子拉得实在太蹩脚了,完全没有音乐的天赋。

一天,爱因斯坦去请教一位老琴师。

琴师说:“孩子,你先给我拉一首曲子吧。

”他拉的是帕格尼尼24首练习曲中的第三首,简直破绽百出。

一曲终了,老琴师沉吟片刻问他:“你为什么特别想拉小提琴呢?”他说:“我想成功,想成为帕格尼尼那样出众的小提琴家。

”老人又问:“那你拉琴快乐吗?”他回答:“我非常快乐。

”老琴师把爱因斯坦带到自家的花园,对他说:“孩子,你现在非常快乐,说明你已经成功了,对不对?你拉小提琴是为了成功,获得快乐,而现在你已经是这样,又何必非要成为帕格尼尼那样伟大的人呢?你看,世界上有两种花,一种花能结果,一种花不能结果,可它们同样美丽,比如玫瑰,比如郁金香,它们在阳光下开放,虽没有任何明确的目的,但这也就够了。

”老琴师的这番话,让爱因斯坦恍然大悟。

在后来的日子里,他不再对拉小提琴那么狂热了,只把它当做调节生活的一种方式。

20年后,他成了名扬天下的物理学家。

资料2:南极大地的水陆交接处,全是滑溜溜的冰层或者尖锐冰棱。

企鹅没有可以用来攀爬的前臂,也没有可以飞翔的翅膀,如何从水中上岸?聪明的企鹅是在将要上岸之时,从海面扎入海中,拼力沉潜,一直沉潜到适当的深度,借用水的浮力,迅猛向上,落于陆地之上。

企鹅的沉潜是为了蓄势,积聚破水而出的力量,看似笨拙,却富有成效。

<练习题>一、单项选择题1.下列运动观错误的是()。

A.物质是运动的B.运动是绝对的C.运动是相对的D.运动是物质的运动3.为防止雷雨对北京奥运会闭幕式的影响,北京市气象部门从闭幕式当日14时起,启用8架次飞机分别进行催化消云作业,有效解除了北京境内的险情。

这说明()。

A.人可以认识、利用自然规律B.人可以任意改变和废除自然规律C.人的主观能动性是不受限制的D.人可以创造自然规律5.在首届全国职业院校技能大赛上,有近千家企业观看,其中位列世界500强的企业有20多家。

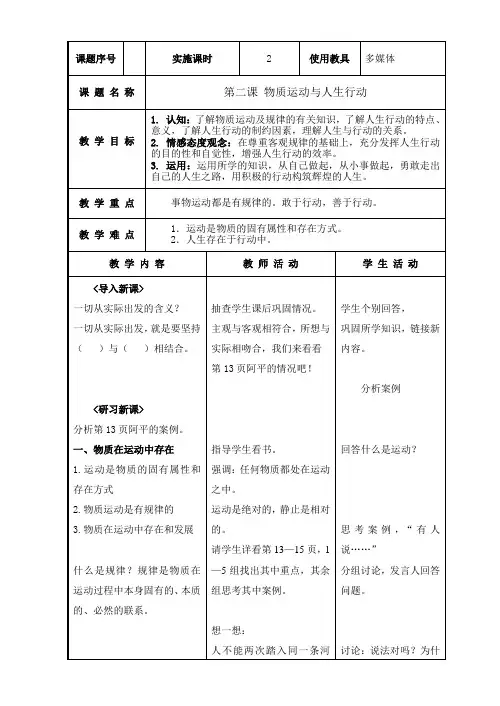

哲学与人生 第2课 教案一

A、运动是物质的固有属性和存

在方式。(刻舟求剑)

B、运动是物质的运动,没有脱离

物质的运动。(仁者心动)

(4)人生存在于行动中

什么是人生行动?

人用自己的智力和体力去改造环境,有

目的有意识地创造物质和精神财富,这种自觉能动的生命运动,就是人生行动。

提问:最蹩脚的建筑师比最灵活、聪明的蜜蜂高明的地方在哪里?

C.所有事物都只有一种运动形式D.不运动的物质是根本不存在的

导入歌曲

讲授知识

呈现练习

听歌曲

讨论

学生听讲

做练习题

3分钟

60分钟

7分钟

小结

本节课我根据学生的心理特征及其认知规律,采用案例教学法、小组讨论法、启发式教学法的教学方法,以“教师为主导,学生为主体”,放手让学生自主探索的学习,主动参与到知识形成的整个思维过程,力求使学生在积极、愉快的课堂氛围中提高自己的认识水平,从而达到预期的教学目标

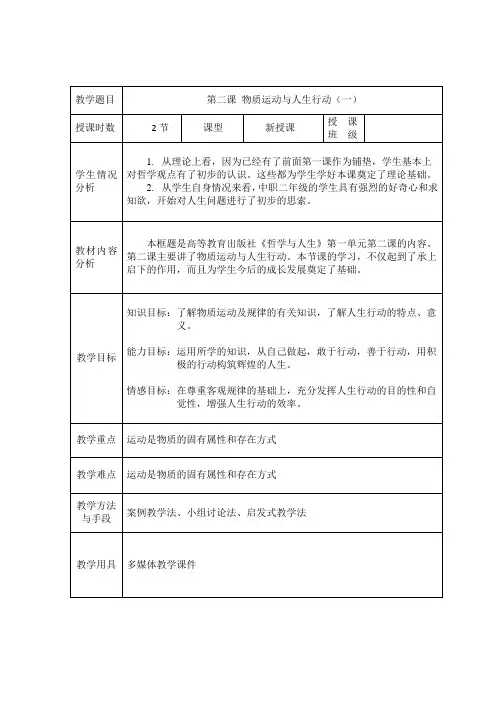

本框题是高等教育出版社《哲学与人生》第一单元第二课的内容。第二课主要讲了物质运动与人生行动。本节课的学习,不仅起到了承上启下的作用,而且为学生今后的成长发展奠定了基础。

教学目标

知识目标:了解物质运动及规律的有关知识,了解人生行动的特点、意

义。

能力目标:运用所学的知识,从自己做起,敢于行动,善于行动,用积

时间

分配

导入新课

讲授新知

课后练习

(创设情境)

歌曲《山不转水在转》

提问:“山不转水在转”,这句俗语的寓意是什么?

学生讨论:(略)

教师:世间万物都是运动的。运动不以人的意志为转移,我们无法让世界停止运动。

只要用积极的行动去克服困难,总会有峰回路转、阳光明媚的一天。

哲学与人生第二课教案

哲学与人生第二课教案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN授课教师课时 2 授课班级课题第二课物质运动与人生行动教学目标认知:了解物质运动有关知识,了解人生行动的特点、意义,了解人生行动的制约因素,理解人生与行动的关系。

情感态度观念:人生行动决定人生发展,人生贵在立即行动,充分发挥人生行动的目的性和自觉性,增强人生行动的效率。

运用:运用所学知识,从自己做起,从小事做起,勇敢走出自己的人生之路,用积极的行动构筑辉煌的人生。

内容安排一、人生是自觉能动的过程积极行动实现人生发展二、把握客观规律善于行动教学重点 1.物质与运动的辩证关系,人生贵在立即行动。

2.事物运动都是有规律的;把握规律,善于行动。

教学难点 1.运动是物质的固有属性和存在方式。

2.规律的内涵;把握规律,善于行动。

教学策略在教学中,采用了情境教学、案例分析、自主探究等方式组织教学,以目标导向控制整个任务实施的正确性,配合合作探究,多元评价使整个教学过程围绕要完成的任务,循序渐进环环相扣。

资源开发1、对原教学光盘素材进行再加工,按授课内容事先做好教学预期成果,使学生在学习前先看到学完本次课后能完成的成果。

2、自行开发了与本课相对应的教学课件,方便教学,创设情境。

教学过程教学程序教师活动及内容安排学生活动设计说明(一)导入【创境激趣——直面生活感受人生发展】邓亚萍的事例由此可见,人生行动,对我们的人生之路是非常重要的,是具有决定性作用的。

要深刻懂得这一道理,就要学习第二课——物质运动与人生行动。

案例学习导入本课的学习,引入本课的教学内容。

(二)一、积极行动实现人生发展我们共同看下面的名言和诗句:你能否说出空教学材料:邓亚萍的事例邓亚萍,河南郑州人,前中国女子乒乓球队运动员,1983年入河南省队,1988年被选入国家队,1997年退役后进修个人学业;其运动生涯中,获得过18个世界冠军,邓亚萍是第一个蝉联奥运会乒乓球金牌的球手,曾获得4枚奥运金牌,被誉为“乒乓皇后”,是乒坛里名副其实的“小个子巨人”。

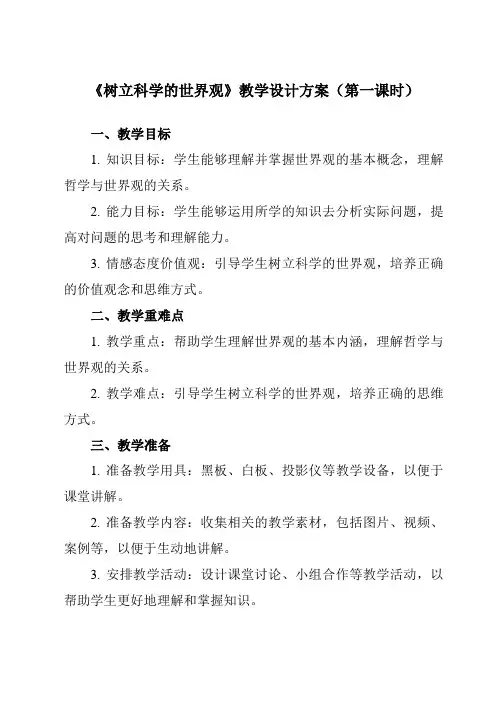

《第2课树立科学的世界观》教学设计教学反思-2023-2024学年中职思想政治高教版23哲学与人生

《树立科学的世界观》教学设计方案(第一课时)一、教学目标1. 知识目标:学生能够理解并掌握世界观的基本概念,理解哲学与世界观的关系。

2. 能力目标:学生能够运用所学的知识去分析实际问题,提高对问题的思考和理解能力。

3. 情感态度价值观:引导学生树立科学的世界观,培养正确的价值观念和思维方式。

二、教学重难点1. 教学重点:帮助学生理解世界观的基本内涵,理解哲学与世界观的关系。

2. 教学难点:引导学生树立科学的世界观,培养正确的思维方式。

三、教学准备1. 准备教学用具:黑板、白板、投影仪等教学设备,以便于课堂讲解。

2. 准备教学内容:收集相关的教学素材,包括图片、视频、案例等,以便于生动地讲解。

3. 安排教学活动:设计课堂讨论、小组合作等教学活动,以帮助学生更好地理解和掌握知识。

4. 安排课后作业:布置与世界观相关的思考题,以帮助学生巩固和深化对知识的理解。

四、教学过程:(一)导入新课通过观看视频“神奇的宇宙”或者“生命的起源”等,引发学生思考宇宙、生命的起源是什么?为什么说世界观就是人们对这个世界的看法?(二)讲授新课1. 讲授内容一:科学的世界观通过阅读课本,了解马克思主义的世界观和方法论,帮助学生树立科学的世界观。

可以通过举例说明马克思主义世界观在当今社会的重要性,如:科学发展、环境保护、社会公正等。

2. 讲授内容二:唯心主义和唯物主义通过展示不同的哲学观点,引导学生思考世界观的本质。

让学生了解唯心主义和唯物主义的基本观点,并通过讨论、辨析,使学生形成正确的认识。

3. 讲授内容三:树立正确的世界观结合学生实际,引导学生思考自己的世界观是否正确,以及如何树立正确的世界观。

通过分析典型案例,让学生认识到错误的世界观对个人和社会的危害,进而引导他们树立正确的世界观。

(三)课堂活动设计一些课堂活动,如小组讨论、辩论、角色扮演等,让学生积极参与,加深对科学世界观的认识和理解。

(四)小结作业总结本节课的主要内容,强调科学世界观的重要性。

《哲学与人生》第2课说课稿

《哲学与人生》【物质运动与人生行动】说课稿陇县职业教育中心贺林科《哲学与人生》【物质运动与人生行动】说课稿各位评委老师好:今天我说课的题目是《物质运动与人生行动》。

下面我将从教材、教法、学法、教学过程、板书设计与反思几个方面展开。

一、说教材《物质运动与人生行动》是高教版教材《哲学与人生》第一单元的第二个课题。

全书用哲学的基本观点把指导学生树立正确的人生观、世界观和价值观贯穿始终,把引导学生如何做人、走好人生路作为落脚点。

第一单元的核心内容是“以马克思主义的唯物论为指导走好自己的人生路”。

《物质运动与人生行动》其侧重点是“如何通过积极行动,脚踏实地地走好人生路”,着重阐述物质和运动的辩证关系、物质运动的规律性,引导学生要敢于行动、善于行动,人生行动要遵循客观规律。

因此,本节课在本章和全书中占有重要地位,为学生今后的人生发展奠定了基础。

因此,在对教材结构和内容进行分析之后,结合学生的认知结构及其心理特征,我确定了如下教学目标和重难点:1 、认知:通过教学,使学生了解物质运动的规律性的基本观点;理解尊重客观规律是进行人生行动,走好人生路的前提和基础。

2、情感态度观念:正视现实,积极行动、尊重规律,脚踏实地3、运用:把握客观规律,做一个勇于行动,善于行动的人。

依据大纲要求和对于人生的指导意义,确定了如下的教学重难点:教学重点:物质在运动中存在教学难点:人生存在于行动中二、说教法科学合理的教学方法能使教学效果事半功倍,达到教与学的完美统一。

本课知识对于中职学生来说,是比较抽象的,因此在本节课的教学中我将使用多媒体教学手段,运用音乐、动画、图片、名言等资料,设置情境,激发学生兴趣,发挥教师的主导作用,通过课堂讲授法、讨论法、案例分析法等多种教学方法创设积极民主、合作探究的教学模式,让学生从“要我学”变为“我要学”,主动获取知识,还课堂于学生,发挥其主体作用,最终将知识内化为自己的能力,运用于生活中。

三、说学法1、学情分析中等职业学校学生,正处于青春期,开始对人生进行思索,尚未形成科学系统的认识,在正确对待并开展人生行动方面,还需要教师进行积极的引导。

哲学与人生-第2课 第一框 《世界的物质性》教案

第 2 课第一框教案1【拓展举例】学生列举实际生活中的具体案例,进一步体会人类的“高明之处”。

【归纳总结】人飞不如鸟、跑不如豹、力不如象、听不如蝙蝠、嗅不如狗……,但人类为什么能成为万物之灵?是因为人类具有意识。

(1 )从意识起源来看,意识不仅是自然界长期发展的产物,而且是社会历史发展的产物。

环节二【设置问题】●阅读教材第12 页“相关链接”,思考:意识的产生经历了哪几个阶段?【教师分析】通过图片分析,意识形成和发展经历了三个阶段,即由一切物质所具有的反应特性到低等生物的刺激感应性,再到高等动物的感觉和心理,最终发展为人类的意识。

意识形成和发展的阶段说明:意识是自然界长期发展的产物,同时也是社会历史发展的产物。

社会实践,特别是劳动,在意识的产生和发展中起着决定性的作用:劳动为意识的产生和发展提供了客观需要和可能;在人们的劳动和交往中形成的语言促进了意识的发展。

思考问题回答问题倾听讲解理解知识:从意识起源来看,意识不仅是自然界长期发展的产物,而且是社会历史发展的产物。

通过材料分析、学生思考和教师讲解,帮助学生理解意识是物质世界长期发展的产物。

(2 )从产生意识的生理基础来看,意识是人脑这种特殊物质的机能。

【阅读材料】学生阅读第12 页“相关链接”,思考人脑的特殊性。

通过明确人脑在质上和量上与其他高等动物大脑的区别,说明意识是人脑这种特殊物质的机能,高度发达的人脑是人类意识产生的物质条件。

理解知识:从产生意识的生理基础来看,意识是人脑这种特殊物质的机能。

(3 )从意识的本质来看,意识是客观世界在人脑中的主观映象。

【展示材料】《漫画:美术题目“万能的上帝”》费尔巴哈的名句:“如果上帝的观念是鸟类创造的,那么,上帝一定是长着羽毛的动物;假如牛能绘画,那么,画出来的上帝一定是一头牛”马克思的名句:“观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而已”。

【教师分析】意识在形式上是主观的,在内容上理解知识:从意识的本质来看,意识是客观世界在人脑中的主观映象。

哲学与人生 第二课 15级护理专业授课教案

任课教师授课教案课程名称哲学与人生授课时间9 月7日--9日授课班级15级护理专业2、3、6、7班任课教师曾彬钰课题物质运动与人生行动课型新授课教学时数 2教学方法与手段书本内容结合幻灯片讲解,课堂讨论,案例分析教学目标帮助学生树立“事物是运动变化的”正确观点,引导他们尊重事物变化发展规律,用“运动”的观点看问题。

主要教学内容一、运动是物质的存在方式1、运动是物质的存在方式,静止是运动的一种特殊状态,因而是有条件的,暂时的。

2、人是物质世界发展的最高产物(1)人是自然界长期发展的产物。

达尔文进化论表明:人是由猿进化而来的。

(2)人是社会发展的产物。

人改造自然界的活动一开始就是在社会中进行的,与此同时,人也在改造着自身。

(3)人的意识是自然界和社会发展的产物。

人在改造自然的活动中也促进了自身意识的发展,从本质上说,任何意识都是社会发展的产物。

3、行动成就人生运动(1)行动是人存在和发展的前提。

人在改造社会的同时也在改造自身。

(2)行动展示个人的人生价值和意义。

唯有付诸行动才能有所得,才能达到自己的目标、实现自身价值。

二、人生行动必须遵循客观规律1、事物运动是有规律的。

(1)自然界的运动是有规律的(2)人类社会的发展是有规律的(3)人的思维活动也是有规律的2、规律是客观的(1)自然规律是客观的(2)社会发展的规律是客观的(3)历史发展的规律是客观的3、敢于行动与善于行动(1)在认识事物发展规律的基础上,使自己的行动遵循规律(2)在遵循事物发展规律的基础上,运用规律,使规律起作用的结果符合人们行动的目的案例讨论:列宁说:‘当我们不知道自然规律的时候,自然规律是在我们的意识之外独立地存在着并起着作用,使我们成为盲目的必然性’的奴隶。

一经我们认识了这种不依赖于我们的意志和我们的意识而起着作用的规律,我们就成为自然界的主人。

”列宁说的这段话体现了哪些理论?教学重点1、物质总是在运动中存在和发展2、为什么人事物质世界发展的最高产物3、规律是客观的教学难点1、物质的静止和稳定是相对的2、事物运动的规律包含的内容作业布置无教学反思:教务科长检查签字:时间:。

哲学与人生第二课教案中职

哲学与人生第二课教案中职一、教学目标。

1. 知识目标。

咱中职的小伙伴们呀,要能理解哲学基本问题的两个方面哦。

知道唯物主义和唯心主义的区别那可是很重要的呢。

就像知道糖是甜的,盐是咸的一样基础又有趣。

2. 情感目标。

希望同学们在学完这课之后呀,对哲学产生一种亲切感,就像对待自己喜欢的小宠物一样。

让哲学成为大家生活里能拿来说道说道的有趣事儿,而不是那种高高在上、摸不着头脑的东西。

3. 能力目标。

要让同学们有那种能够分辨唯物主义和唯心主义观点的能力。

就好比在一堆水果里,能准确挑出苹果和香蕉的本事。

二、教学重难点。

1. 重点。

这重点呀,就是哲学的基本问题啦。

这就像一场游戏的核心规则一样,要是搞不懂这个,后面的游戏可就玩不转喽。

同学们得清楚思维和存在的关系,这可是哲学世界里的大事情呢。

2. 难点。

难点呢,就是唯物主义和唯心主义的不同形态。

这就有点像要区分不同种类的猫猫狗狗,有大有小,有长毛有短毛的。

像古代朴素唯物主义、近代形而上学唯物主义、辩证唯物主义和历史唯物主义,还有主观唯心主义和客观唯心主义,这些听起来就有点晕乎,不过没关系,咱们慢慢捋。

三、教学方法。

1. 故事导入法。

咱就先讲个小故事来开启这趟哲学之旅。

从前有个小和尚问老和尚:“师傅,是先有寺庙还是先有和尚呀?”这个问题看似简单,其实就涉及到哲学里的思维和存在的关系啦。

同学们一听故事,就容易被吸引进来,就像小蚂蚁被糖果吸引一样。

2. 讨论法。

然后呢,咱们就抛出一些问题让同学们讨论。

比如说“如果没有人类的思维,世界还存在吗?”同学们可以各抒己见,就像一群小鸟在叽叽喳喳地分享自己的想法。

这样既能让课堂热闹起来,又能让大家从不同的角度去思考哲学问题。

四、教学过程。

1. 导入。

刚刚讲了小和尚和老和尚的故事,同学们是不是觉得很有趣呢?其实呀,这个故事里隐藏着大大的哲学道理呢。

这时候大家心里可能就会想:“哲学好像也没那么神秘嘛。

”2. 哲学基本问题的讲解。

那咱们现在就来好好讲讲哲学的基本问题。

《哲学与人生》第二课教学设计

2.人生行动必须遵循客观规律

学生分析以及要解决的主要问题

学生对客观世界运动的规律性等基本观点等理解,但可能对如何把握人生行动与客观运动感到模糊。重点的引导学生深刻认识人生行动与遵循客观规律的关系。

教学方法

讲授、讨论、诵读

教学形式

课堂教学

教学效果

评价方式

考察学生在各种活动中的表现

第二年,穷和尚从南海归来,把去南海的事告诉富和尚,富和尚深感惭愧。

讨论:穷和尚与富和尚的故事说明什么道理?

人生行动必须遵循规律,规律的客观性决定了人们的行动一旦违背规律就会受到规律的惩罚,同时,人们可以认识、把握和运用规律,并依据事物固有的属性,通过改变条件而改变规律起作用的方式。

一是在认识事物发展的客观规律基础上,使自己的行动遵循客观规律,要敢于行动。

教学进程

及安排

3.敢于行动与善于行动

图片故事:

在四川的偏远地区有两个和尚,其中一个贫穷,一个富有。

一天,穷和尚对富和尚说:“我想到南海去,你看怎么样?”

富和尚说:“你凭借什么呢?”

穷和尚说:“我有一个水瓶、一个饭钵就足够了。”

富和尚说:“我多年来就想买船沿着长江而下,现在还没做到呢,你就凭这些去?”

开发在于优动,改革在于巧动

合作在于协动,分工在于自动

敏变在于速动,适应在于顺动

致富在于勤动,衰败在于懒动

创新在于生动,挨打在于被动

养生在于小动,革命在于大动

灾祸在于盲动,罪过在于乱动

离心在于私动,无为在于不动

学生活动:说一说人生行动格言

头脑风暴:请同学说出人生行动格言越多越好。

第2课时

二、人生行动必须遵循客观规律

1.物质运动是有规律的

哲学与人生第二课教学设计

哲学与人生第二课教学设计第一篇:哲学与人生第二课教学设计MANDY-LU 整理创编《哲学与人生》教学设计MANDY-LU 整理创编《哲学与人生》教学设计(一)物质在运动中存在和发展 1.世界上的一切物质都是运动的案例1:(多媒体展示)《Time scapes 时间的风景》提问:为什么会有天天日来月往?为什么年年岁岁寒暑相推?教师:地球自转产生昼夜循环,地球公转四季更替。

世间万物都是运动的,“日往月则来,月往则日来,日月相推而明生焉;寒往则暑来,暑往则寒来,寒暑相推而岁成焉。

”。

运动不以人的意志为转移,我们无法让世界停止运动。

提问教师::世界上没有不运动的物质,如果物质不是运动的,世界将会如何?譬如:地球停止自转将会如何?教师:如果地球不动了,世界将是死寂一片,毫无生命力。

物质离不开运动,世界上不存在脱离运动的物质。

从物体位置的移动到物理性质、化学性质的变化,从生命有机体的新陈代谢到社会生产方式的更替,世界上一切事物都处于运动变化中。

2.物质和运动是密切联系,不可分割的谈到运动,自然要说到时什么在动呢?即运动的主体是什么?案例2:填填看:到底是什么在运动?生物运动的载体——();机械运动的载体——();热运动的载体——();电运动的载体——();思维运动的载体——()。

案例3:(多媒体展示)《天使与魔鬼》视频剪辑——反物质运动教师:生物运动的载体是生命有机体;机械运动的载体是宏观物体;热运动的载体是分子;电运动的载体是电子;思维运动的载体是人的大脑。

运动时物质的运动,物质是运动的承担者;脱离物质的运动是根本不存在的。

案例4:“风动,幡动,还是心动”慧能,佛教禅宗 2MANDY-LU 整理创编《哲学与人生》教学设计慧能和尚到广州法胜寺去的时候,正好赶上印宗法师在这里讲《涅槃经》,和尚们都在寺门内坐着静心听讲。

忽然一阵风,把悬挂在佛像前面的幡吹动了,飘过来,飘过去。

有两个和尚看见了,议论起来。

一个和尚说:“你看,风在动。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第二课物质运动与人生行动(1)【教学目标】1. 知识目标:了解物质运动及规律的有关知识,了解人生行动的特点、意义,了解人生行动的制约因素,理解人生与行动的关系。

2. 情感态度观念:在尊重客观规律的基础上,充分发挥人生行动的目的性和自觉性,增强人生行动的效率。

3. 能力目标:运用所学的知识,从自己做起,从小事做起,勇敢走出自己的人生之路,用积极的行动构筑辉煌的人生。

【教学重点】1.事物运动都是有规律的。

2.敢于行动,善于行动。

【教学难点】1.运动是物质的固有属性和存在方式。

2.人生存在于行动中。

【教学方法】情境讨论法、案例教学法。

【教学手段】多媒体课件教学。

【课时安排】2课时(该课题共4个课时)。

【课前准备】教师课前布置学生预习教材。

【教学过程】〈新课导入〉案例1:(多媒体展示)李宁广告——《一切皆有可能》案例2:愚公移山愚公家门前有两大座山挡着路,他决心把山平掉,另一个老人智叟笑他太傻。

愚公说:“我死了有儿子,儿子死了还有孙子,子子孙孙无穷无尽的,两座山终究会凿平。

”,他的行为感动了天帝,天帝命大力神搬走两山。

“愚公移山”的故事说明,只要有毅力就可以成功。

提问:请问你从“一切皆有可能”、“心动不如行动”的广告语和愚公移山的故事中得到什么启示?学生讨论:(略)教师归纳:人生是运动变化的,只要我们积极行动,我们的未来具有无限可能性。

一、运动是物质的存在方式(一)物质在运动中存在和发展1.世界上的一切物质都是运动的案例1:(多媒体展示)《Time scapes 时间的风景》提问:为什么会有天天日来月往?为什么年年岁岁寒暑相推?教师:地球自转产生昼夜循环,地球公转四季更替。

世间万物都是运动的,“日往月则来,月往则日来,日月相推而明生焉;寒往则暑来,暑往则寒来,寒暑相推而岁成焉。

”。

运动不以人的意志为转移,我们无法让世界停止运动。

提问教师::世界上没有不运动的物质,如果物质不是运动的,世界将会如何?譬如:地球停止自转将会如何?教师:如果地球不动了,世界将是死寂一片,毫无生命力。

物质离不开运动,世界上不存在脱离运动的物质。

从物体位置的移动到物理性质、化学性质的变化,从生命有机体的新陈代谢到社会生产方式的更替,世界上一切事物都处于运动变化中。

2.物质和运动是密切联系,不可分割的谈到运动,自然要说到时什么在动呢?即运动的主体是什么?案例2:填填看:到底是什么在运动?生物运动的载体——();机械运动的载体——();热运动的载体——();电运动的载体——();思维运动的载体——()。

案例3:(多媒体展示)《天使与魔鬼》视频剪辑——反物质运动教师:生物运动的载体是生命有机体;机械运动的载体是宏观物体;热运动的载体是分子;电运动的载体是电子;思维运动的载体是人的大脑。

运动时物质的运动,物质是运动的承担者;脱离物质的运动是根本不存在的。

案例4:“风动,幡动,还是心动”慧能,佛教禅宗第六代祖师。

《坛经》记载了一个关于他的故事。

慧能和尚到广州法胜寺去的时候,正好赶上印宗法师在这里讲《涅槃经》,和尚们都在寺门内坐着静心听讲。

忽然一阵风,把悬挂在佛像前面的幡吹动了,飘过来,飘过去。

有两个和尚看见了,议论起来。

一个和尚说:“你看,风在动。

”另一个说:“不对,那不是风在动,而是幡在动。

”是风动还是幡动,两个人争论不休。

慧能听到了,便插嘴说,“那既不是风动,也不是幡动,而是你们的心在动。

”提问:慧能和尚的话对不对?错误在哪里?学生讨论:(略)教师:物质是运动的承担者,物质和运动不可分,脱离了物质的所谓“纯粹”运动是不存在的。

慧能和尚认为,“心”,即人的主观意识就是一切,我的心是怎样的,外界事物就是怎样的。

由于我的心在动,所以才有风动、幡动。

推而广之,整个世界的运动也是由我的心动决定的。

慧能和尚离开物质谈运动,把意识当做是运动的主体,否认物质(风、幡)是运动的主体,最终走向唯心主义。

在实践中,我们只有把物质和运动结合起来理解才是辩证唯物主义的物质运动观。

3.静是运动的一种特殊状态静止是事物的空间位置、某一方面性质在一定时期内基本不变;是相对的、有条件的。

运动的绝对性和静止的相对性是物质运动的两个属性。

案例5:(多媒体展示)《刻舟求剑》提问:客官在运动与静止关系方面犯了什么错误?教师:世界上的事物,总是在不断地发展变化的,人们想问题、办事情,都应当考虑到这种变化,适应于这种变化的需要。

4.物质在运动中发展案例6:(教材p13——人生感悟)贺知章的《回家偶书》——“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。

儿童相见不相识,笑问客从何处来。

”案例7:(多媒体展示)《星梦奇缘》教师引导学生结合自己的实际各抒己见,谈谈自己的变化,以及对未来的期望。

(二)人是物质世界发展的最高产物案例1:(多媒体展示)《女娲补天》提问:人是女娲创造的么?案例2:(多媒体展示)《人类起源》案例3:(图片展示)各朝代衣饰、建筑的演变教师:人既不是女娲创造的,也不是神创造的,人是自然界长期发展的产物,人是物质发展的最高产物。

1.人是自然界长期发展的产物;2.人是社会发展的产物;3.人的意识是自然界和社会发展的产物(三)行动成就人是运动案例1:“士别三日,当刮目相看”吕蒙是三国时期吴国人,自小未曾读书,没有文化,别人都看不起他,称他“吴下阿蒙”。

他因此发愤学习,终成饱学之士。

人们对吕蒙的进步十分惊讶,吕蒙笑道:“士别三日,当刮目相看。

”毛主席曾经高度评价吕蒙道“吕蒙如不折节读书,善用兵,能攻心,怎能充当东吴统帅?我们解放军许多将士都是行伍出身的,不可不读《吕蒙传》。

”提问:“士别三日,当刮目相看”,这个典故说明了什么道理?学生讨论:(略)教师:人生也是运动变化的,不会停滞不前,我们要积极行动,开创人生的新局面。

用运动变化的眼光看待他人,理解他人的不完善、不成熟。

运动是物质存在的方式,劳动创造了人,人的运动是有意识的。

即人生重在行动,行动成就人生。

案例2:(教材p16——人生感悟)“马上行动”教师:“人生来是为行动的,就像火光总向上腾、石头总往下落。

对人来说,一无行动,就等于他并不存在。

”——伏尔泰一切伟大的行动和思想,都有一个微不足道的开始。

行动是至于恐惧的良药,而犹豫、拖延将不断滋养恐惧,最终在惶惶不可终日中虚度一生。

<练习题>一、单项选择题1.下列运动观错误的是()。

A.物质是运动的B.运动是绝对的C.运动是相对的D.运动是物质的运动2.30年里,陈景润、张海迪、杨利伟、中国女排、姚明一个个响亮的名字,照亮了无数颗年轻的心,让他们感受到了信念和力量,使他们渴望成长和超越。

这给青年学生的启示是()。

①以偶像作为榜样,树立崇高的社会理想,为社会做出贡献②以偶像作为榜样,把偶像的理想作为自己的理想③以偶像激励自己,树立正确的思想意识,不断奋发进取④以偶像激励自己,发挥主观能动性,保持良好的精神状态A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④3.为防止雷雨对北京奥运会闭幕式的影响,北京市气象部门从闭幕式当日14时起,启用8架次飞机分别进行催化消云作业,有效解除了北京境内的险情。

这说明()。

A.人可以认识、利用自然规律B.人可以任意改变和废除自然规律C.人的主观能动性是不受限制的D.人可以创造自然规律4.右图是艾宾浩斯记忆遗忘曲线图,这条曲线告诉我们在学习中的记忆遗忘是有规律的,遗忘进程是不均衡的,“先快后慢”。

在学习中,我们应该()。

A.按照规律办事B.改变和废除记忆遗忘规律C.只要发挥主观能动性即可D.创造记忆遗忘规律【教学过程】【教学反思】本次课为新授课。

根据学生的兴趣,使用了大量案例和生动的图像资料,增加哲学课的趣味性,每个案例后都精心安排了提问或讨论环节,启发学生思考。

在讨论过程中注意引导学生畅所欲言,尽可能让每位同学参与到课堂上来。

通过动静结合,理论知识讲解与讨论相辅相成的教学方法,令课堂气氛活跃,同学们积极参与讨论,在头脑风暴的过程中有所收获。

就整节课的效果而言,打破了哲学课“讲大道理”的模式,利用丰富的案例深入浅出地对辩证的哲学命题进行讨论,多媒体教学的灵活应用是课堂的亮点。

不足之处:1.使用多媒体教学,在选取视频、图片材料时应尽可能兼顾科学性和趣味性。

在准备教学时,根据学生的兴趣点搜索了大量案例、图像资料,进行筛选,课堂上这些材料都非常受学生欢迎,引起热烈反响。

然而太过丰富的材料使学生转移了注意力,大家讨论的话题也偏离了课程主题。

因为选取多媒体材料要注意兼顾科学性和趣味性。

2.注意课堂进度、时间的把握。

使用多媒体教学时,较占用教师的授课时间,影响授课进度。

在课前准备可以先将材料下载好,在实际授课过程中根据课堂情况灵活应用,如果时间紧凑点到即止便可,也无需每个案例都用多媒体教学展示。

先准备好素材,若课堂气氛沉闷或时间宽裕,可适当使用多媒体。

3.进行讨论时,注意维持纪律。

学生进行讨论时易跑题,特别是全女生班,话题一聊开容易兴奋,且收不住心。

教师应注意维持纪律,或利用多选题、分话题讨论PK等形式限制讨论范围,以更好的控制讨论时间。

4.除了讨论外,可增加小组竞赛或成果展示等环节更好地激发学生的参与热情。

事实证明,只要授课内容丰富、形式多样,学生对于哲学问题的讨论还是积极性很高的,除了案例讨论或一问一答的讲授外,可以尝试更多教学策略的探究。

如根据幼师专业学生的特点可以设定主题进行故事创编,可以让学生表演情景剧等。

应结合学生的专业特点,进行教学活动的尝试。

5.授课条理清晰,但重点不够突出。

教学过程脉络清晰,根据教材内容合理安排案例,但是因课堂偏重小组讨论,在知识点讲解分析是重点不够突出。

就课堂练习反馈的情况来看,虽然这节课同学们上得很投入、很开心,但对知识点把握得并不十分好。

在理论、重难点详解部分要加大力度。