高一化学必修三知识点归纳

高一化学必修三知识点总结

高一化学必修三知识点总结(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的教育资料,如幼儿教案、音乐教案、语文教案、知识梳理、英语教案、物理教案、化学教案、政治教案、历史教案、其他范文等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, this store provides various types of educational materials for everyone, such as preschool lesson plans, music lesson plans, Chinese lesson plans, knowledge review, English lesson plans, physics lesson plans, chemistry lesson plans, political lesson plans, history lesson plans, and other sample texts. If you want to learn about different data formats and writing methods, please stay tuned!高一化学必修三知识点总结本店铺为各位同学整理了《高一化学必修三知识点总结》,希望对你的学习有所帮助!1.高一化学必修三知识点总结篇一原子结构知识中的八种决定关系:①质子数决定原子核所带的电荷数(核电荷数)因为原子中质子数=核电荷数。

高一化学必修三知识点总结

高一化学必修三知识点总结一、化学键1. 化学键的概念化学键是一种能够保持两个或更多原子在一起的力。

原子通过形成化学键来组成分子和晶体。

化学键是原子间的一种作用力,包括共价键、离子键和金属键。

2. 共价键共价键是由两个非金属原子间的电子对的共享而形成的。

在共价键形成的过程中,原子之间的电负性差异很小,因此电子对能够共享。

根据电子对的数目,共价键又可分为单共价键、双共价键和三共价键。

3. 离子键离子键是由金属离子和非金属离子间的静电作用力所形成的。

在离子键形成的过程中,金属原子失去了电子,形成了正离子,非金属原子则得到了电子,形成了负离子,然后它们之间相互吸引形成了离子键。

4. 金属键金属键是由金属原子之间的电子云共享而形成的。

在金属结构中,金属原子失去了部分外层电子,形成了阳离子,而剩余的电子云形成了一个共享电子云层,从而形成金属键。

5. 键的极性共价键中原子的电负性不同,导致了共价键的极性。

当原子的电负性差异越大时,共价键的极性越大,同时在分子中会形成偶极矩。

6. 键的方向性金属键和离子键是无方向性的,而共价键是有方向性的,因为共价键形成的过程中需要考虑原子间的空间排列。

7. 键能化学键的能量称为键能。

共价键的键能比较低,离子键的键能比较高。

金属键的键能介于共价键和离子键之间。

8. 键的长度原子间的距离称为键的长度。

不同种类的化学键的长度不同,离子键的键长最长,共价键次之,金属键的键长最短。

二、有机化合物1. 有机化合物的概念有机化合物是由碳和氢以及可能的氧、氮、硫、磷等元素组成的化合物。

有机化合物是生命活动的基础,也是我们生活中常见的化合物。

2. 烷烃烷烃是由碳和氢组成的碳氢化合物。

烷烃的分子中只含有碳-碳单键和碳-氢键。

烷烃按照碳原子间的连接方式可以分为直链烷烃、支链烷烃和环烷烃。

3. 烯烃烯烃是由碳和氢组成的碳氢化合物,其中含有一个或多个双键。

烯烃按照双键位置的不同可以分为1-烯烃和2-烯烃。

高一化学基础知识点汇总

高一化学基础知识点汇总高一化学基础知识点一、物质的分类1、常见的物质分类法是树状分类法和交叉分类法。

2、混合物按分散系大小分为溶液、胶体和浊液三种,中间大小分散质直径大小为1nm—100nm之间,这种分散系处于介稳状态,胶粒带电荷是该分散系较稳定的主要原因。

3、浊液用静置观察法先鉴别出来,溶液和胶体用丁达尔现象鉴别。

当光束通过胶体时,垂直方向可以看到一条光亮的通路,这是由于胶体粒子对光线散射形成的。

4、胶体粒子能通过滤纸,不能通过半透膜,所以用半透膜可以分离提纯出胶体,这种方法叫做渗析。

5、在25ml沸水中滴加5—6滴FeCl3饱和溶液,煮沸至红褐色,即制得Fe(OH)3胶体溶液。

该胶体粒子带正电荷,在电场力作用下向阴极移动,从而该极颜色变深,另一极颜色变浅,这种现象叫做电泳。

二、离子反应1、常见的电解质指酸、碱、盐、水和金属氧化物,它们在溶于水或熔融时都能电离出自由移动的离子,从而可以导电。

2、非电解质指电解质以外的化合物(如非金属氧化物,氮化物、有机物等);单质和溶液既不是电解质也不是非电解质。

3、在水溶液或熔融状态下有电解质参与的反应叫离子反应。

4、强酸(HCl、H2SO4、HNO3)、强碱(NaOH、KOH、Ba(OH)2)和大多数盐(NaCl、BaSO4、Na2CO3、NaHSO4)溶于水都完全电离,所以电离方程式中间用“==”。

5、用实际参加反应的离子符号来表示反应的式子叫离子方程式。

在正确书写化学方程式基础上可以把强酸、强碱、可溶性盐写成离子方程式,其他不能写成离子形式。

6、复分解反应进行的条件是至少有沉淀、气体和水之一生成。

7、离子方程式正误判断主要含①符合事实②满足守恒(质量守恒、电荷守恒、得失电子守恒)③拆分正确(强酸、强碱、可溶盐可拆)④配比正确(量的多少比例不同)。

8、常见不能大量共存的离子:①发生复分解反应(沉淀、气体、水或难电离的酸或碱生成)②发生氧化还原反应(MnO4-、ClO-、H++NO3-、Fe3+与S2-、HS-、SO32-、Fe2+、I-)③络合反应(Fe3+、Fe2+与SCN-)④注意隐含条件的限制(颜色、酸碱性等)。

高一化学必修三知识点归纳

高一化学必修三知识点归纳化学是一门研究物质的性质、组成和变化的科学。

在高一化学学习中,必修三是一个重要的学习内容,它涉及到了许多化学的基础知识和概念。

下面就让我们来归纳总结一下高一化学必修三的知识点。

一、化学反应和化学方程式1.化学反应的基本概念化学反应是指物质变化的过程,包括反应物与生成物之间的转化。

在化学反应中,有许多重要的概念,比如反应物、生成物、反应物的消耗与生成物的生成量、化学平衡等。

2.化学方程式的表示和平衡化学方程式是用来描述化学反应的符号表示法,由反应物和生成物以及它们的化学式组成。

化学方程式中还包括反应物和生成物的摩尔比,化学方程式需要满足质量守恒和电荷守恒的原则。

在进行化学方程平衡时,需要根据反应物和生成物的摩尔比例来调整系数。

二、化学中的能量和化学反应热1.能量在化学中的角色能量在化学反应中起着重要的作用,化学反应过程中的能量变化可以通过焓变(ΔH)来表示。

化学反应中的能量变化包括吸热反应和放热反应。

吸热反应是指在反应中吸收热量,而放热反应则是指在反应中释放热量。

2.焓变和热化学方程式焓变是指在等容条件下反应过程中的能量变化,当焓变为负值时,说明反应是放热反应;当焓变为正值时,说明反应是吸热反应。

热化学方程式是用来描述化学反应中焓变的表示法,通常在方程式的上方写上反应物和生成物的摩尔比,下方写上焓变的数值和单位。

三、离子反应与溶液的酸碱性1.离子反应的基本概念离子反应是指在溶液中离子与离子之间发生的反应,其中离子的生成和消耗是决定离子反应进行与否的关键。

离子在溶液中可以以电解质的形式存在,电解质可以分为强电解质和弱电解质。

2.酸碱中的离子反应在酸碱溶液中,离子反应是酸碱反应进行的基础。

酸碱反应包括酸与碱的中和反应和酸碱溶液的离子反应。

酸碱中的离子反应可以通过写离子方程式来表示,离子方程式中只列出参与反应的离子,而不列出溶液中的其他物质。

四、金属元素与金属材料1.金属元素的特性金属元素具有许多特性,比如导电性、热导性、延展性、可塑性等。

高一必修三化学一些知识点总结

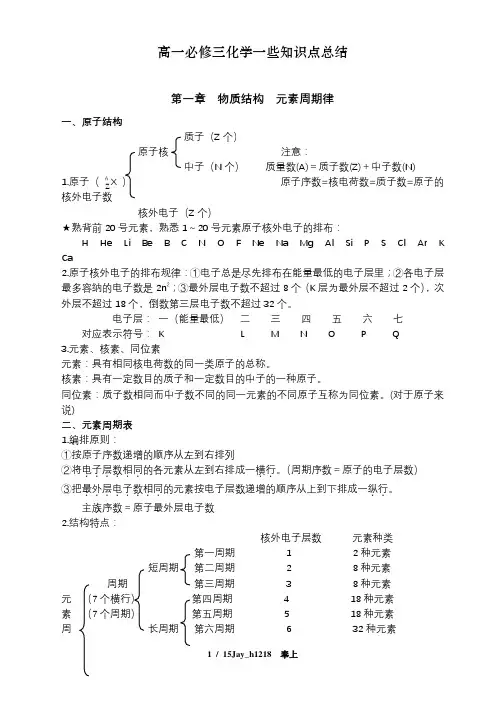

第一章物质结构元素周期律一、原子结构质子(Z个)原子核注意:中子(N个)质量数(A)=质子数(Z)+中子数(N) 1.)原子序数=核电荷数=质子数=原子的核外电子(Z个)★熟背前20号元素,熟悉1~20号元素原子核外电子的排布:H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca2.原子核外电子的排布规律:①电子总是尽先排布在能量最低的电子层里;②各电子层最多容纳的电子数是2n2;③最外层电子数不超过8个(K层为最外层不超过2个),次外层不超过18个,倒数第三层电子数不超过32个。

电子层:一(能量最低)二三四五六七对应表示符号:K L M N O P Q3.元素、核素、同位素元素:具有相同核电荷数的同一类原子的总称。

核素:具有一定数目的质子和一定数目的中子的一种原子。

同位素:质子数相同而中子数不同的同一元素的不同原子互称为同位素。

(对于原子来说)二、元素周期表1.编排原则:①按原子序数递增的顺序从左到右排列②将电子层数相同......的各元素从左到右排成一横行..。

(周期序数=原子的电子层数)③把最外层电子数相同........的元素按电子层数递增的顺序从上到下排成一纵行..。

主族序数=原子最外层电子数2.结构特点:核外电子层数元素种类第一周期 1 2种元素短周期第二周期 2 8种元素周期第三周期 3 8种元素元(7个横行)第四周期 4 18种元素素(7个周期)第五周期 5 18种元素周长周期第六周期 6 32种元素期 第七周期 7 未填满(已有26种元素)表 主族:ⅠA~ⅦA 共7个主族族 副族:ⅢB ~ⅦB 、ⅠB ~ⅡB ,共7个副族 (18个纵行) 第Ⅷ族:三个纵行,位于ⅦB 和ⅠB 之间 (16个族) 零族:稀有气体 三、元素周期律1.元素周期律:元素的性质(核外电子排布、原子半径、主要化合价、金属性、非金属性)随着核电荷数的递增而呈周期性变化的规律。

高一必修三化学一些知识点总结

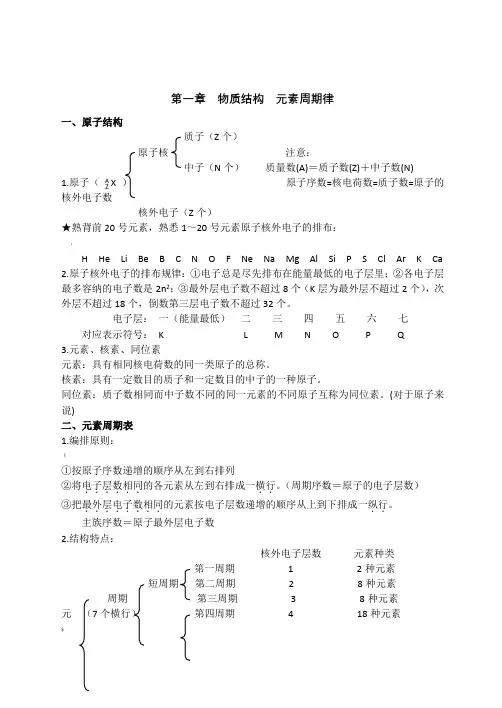

第一章物质结构元素周期律一、原子结构质子(Z个)原子核注意:中子(N个)质量数(A)=质子数(Z)+中子数(N) 1.)原子序数=核电荷数=质子数=原子的核外电子(Z个)★熟背前20号元素,熟悉1~20号元素原子核外电子的排布:;H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca2.原子核外电子的排布规律:①电子总是尽先排布在能量最低的电子层里;②各电子层最多容纳的电子数是2n2;③最外层电子数不超过8个(K层为最外层不超过2个),次外层不超过18个,倒数第三层电子数不超过32个。

电子层:一(能量最低)二三四五六七对应表示符号:K L M N O P Q3.元素、核素、同位素元素:具有相同核电荷数的同一类原子的总称。

核素:具有一定数目的质子和一定数目的中子的一种原子。

同位素:质子数相同而中子数不同的同一元素的不同原子互称为同位素。

(对于原子来说)二、元素周期表1.编排原则:《①按原子序数递增的顺序从左到右排列②将电子层数相同......的各元素从左到右排成一横行..。

(周期序数=原子的电子层数)③把最外层电子数相同........的元素按电子层数递增的顺序从上到下排成一纵行..。

主族序数=原子最外层电子数2.结构特点:核外电子层数元素种类第一周期 1 2种元素短周期第二周期 2 8种元素周期第三周期 3 8种元素元(7个横行)第四周期 4 18种元素$素 (7个周期) 第五周期 5 18种元素 周 长周期 第六周期 6 32种元素期 第七周期 7 未填满(已有26种元素)表主族:ⅠA ~ⅦA 共7个主族族 副族:ⅢB ~ⅦB 、ⅠB ~ⅡB ,共7个副族 (18个纵行) 第Ⅷ族:三个纵行,位于ⅦB 和ⅠB 之间 (16个族) 零族:稀有气体 三、元素周期律1.元素周期律:元素的性质(核外电子排布、原子半径、主要化合价、金属性、非金属性)随着核电荷数的递增而呈周期性变化的规律。

人教版高一化学必修三全新知识点

人教版高一化学必修三全新知识点1. 分子与分子间的相互作用力:分子间的相互作用力包括范德华力、氢键和离子键等。

范德华力是分子间的一种吸引力,由于分子的极性或非极性部分电荷的引起。

氢键是由氢原子与氮、氧、氟等较电负的原子间的吸引力形成的。

离子键是由离子之间的电荷引力形成的强烈吸引力。

2. 功能团:功能团是有机化合物中能发生共轭、加成、电子转移等反应的不可分割部分,它们决定了有机分子的性质和反应性。

常见的功能团包括羟基、羧基、酮基、醇基、醛基等。

3. 元素周期表及元素周期律:元素周期表是将化学元素按照原子序数的大小依次排列的表格。

元素周期律指出,元素的性质与其原子序数有关,周期表中同一周期中的元素具有相似的化学性质,同一族元素具有相似的化学性质。

4. 反应速率:反应速率是指单位时间内反应物消失的量或产生物生成的量。

影响反应速率的因素包括温度、浓度、物质的物理状态、催化剂等。

5. 化学平衡:化学平衡是指在封闭系统中,反应物与生成物的浓度在一定条件下保持不变的状态。

化学平衡的特征包括反应速率相等,反应物和生成物浓度不变。

6. 酸碱理论:酸碱理论是描述酸碱性质的理论,常见的酸碱理论包括阿兰尼乌斯酸碱理论、布朗酸碱理论和劳里亚-布朗酸碱理论等。

7. 电解质和非电解质:电解质是指在溶液中能够导电的物质,包括强电解质和弱电解质。

非电解质是指在溶液中不能导电的物质。

8. 氧化还原反应:氧化还原反应是指反应中发生的电子转移。

氧化是指物质失去电子,还原是指物质获得电子。

氧化还原反应包括氧化反应和还原反应。

9. 稳定性与活性:在化学反应中,稳定性指物质能稳定存在的能力,活性指物质发生化学反应的能力。

10. 化学能与化学反应的能量变化:化学能是物质在化学反应中所蕴含的能量,化学反应的能量变化有放热反应和吸热反应两种情况。

放热反应是指在反应中释放出热量,吸热反应是指在反应中吸收热量。

高一化学必修三四章知识点

高一化学必修三四章知识点第一章:化学平衡化学平衡是指化学反应达到动态平衡状态,其中反应物和生成物的浓度保持不变。

在化学平衡中,有几个重要的概念和原则需要了解。

1.1 反应物和生成物浓度:在化学平衡中,反应物和生成物的浓度对于反应速率和平衡位置起着重要作用。

根据勒夏特列原理,当反应物浓度增加时,平衡位置会向生成物的方向移动,反之亦然。

1.2 平衡常数:平衡常数(K)是衡量反应物浓度与生成物浓度之间关系的定量指标。

平衡常数越大,说明反应物转化为生成物的趋势越强。

1.3 平衡位置:平衡位置是指反应物与生成物之间的比例关系,在平衡状态下保持不变。

平衡位置取决于反应物浓度、温度和压力等因素。

第二章:氧化还原反应氧化还原反应是指反应中某些物质失去电子(氧化)而另一些物质获取电子(还原)的过程。

在氧化还原反应中,有几个重要的概念和规则需要了解。

2.1 氧化态与还原态:氧化态是指原子或离子的电荷状态,反映了其失去或获得电子的能力。

还原态是指原子或离子的电荷状态,反映了其吸收或接受电子的能力。

2.2 氧化剂与还原剂:氧化剂是指能够氧化其他物质并自身还原的物质,其本身发生还原反应。

还原剂是指能够还原其他物质并自身被氧化的物质,其本身发生氧化反应。

2.3 氧化数:氧化数是指原子或离子在化合物或离子中带有的电荷状态。

可以通过氧化数的变化来判断氧化还原反应的进行。

第三章:化学反应速率化学反应速率是指单位时间内反应物消耗或生成物产生的量。

了解化学反应速率的概念和影响因素对理解反应动力学有重要意义。

3.1 反应速率的定义:反应速率可以通过反应物浓度的变化率来表示,即在单位时间内反应物浓度的减少量或生成物浓度的增加量。

3.2 影响反应速率的因素:反应物浓度、温度、催化剂和表面积等因素都会影响反应速率。

其中,反应物浓度越高、温度越高、催化剂存在、表面积越大,反应速率越快。

3.3 反应速率与反应机理:反应机理是指化学反应中所涉及的中间物种和反应路径。

高一必修化学知识点总结

高一必修化学知识点总结:一、物质的分类1.混合物和纯净物-混合物:由两种或多种物质混合而成,如空气、溶液等。

-纯净物:由一种物质组成,包括单质和化合物。

2.单质和化合物-单质:由同种元素组成的纯净物,如氧气(O₂)、铁(Fe)等。

-化合物:由不同种元素组成的纯净物,如水(H₂O)、氯化钠(NaCl)等。

3.酸、碱、盐-酸:在水溶液中电离出的阳离子全部是氢离子(H₂)的化合物,如盐酸(HCl)、硫酸(H₂SO₂)等。

-碱:在水溶液中电离出的阴离子全部是氢氧根离子(OH₂)的化合物,如氢氧化钠(NaOH)、氢氧化钙(Ca(OH)₂)等。

-盐:由金属离子(或铵根离子)和酸根离子组成的化合物,如氯化钠(NaCl)、硫酸铜(CuSO₂)等。

二、化学实验基本方法1.药品的取用-固体药品:一般用药匙取用,块状药品可用镊子夹取。

-液体药品:少量液体用胶头滴管吸取,较多量液体可直接倾倒。

2.物质的加热-给液体加热:可使用试管、烧杯、烧瓶等容器,用酒精灯加热时,要注意液体体积不超过容器容积的1/3,且试管口不能对着人。

-给固体加热:可使用试管、坩埚等容器,用酒精灯加热时,要注意试管口应略向下倾斜,防止冷凝水倒流使试管炸裂。

3.物质的分离和提纯-过滤:用于分离不溶性固体和液体。

-蒸发:用于分离可溶性固体和液体。

-蒸馏:用于分离沸点不同的液体混合物。

-萃取:利用溶质在两种互不相溶的溶剂中的溶解度不同,将溶质从一种溶剂转移到另一种溶剂中。

三、化学计量在实验中的应用1.物质的量(n)-定义:表示含有一定数目粒子的集合体,单位为摩尔(mol)。

-阿伏伽德罗常数(Nₐ):1mol 任何粒子的粒子数,约为6.02×10²³mol₂¹。

-物质的量(n)、阿伏伽德罗常数(Nₐ)与粒子数(N)的关系:n = N/Nₐ。

2.摩尔质量(M)-定义:单位物质的量的物质所具有的质量,单位为g/mol。

-物质的量(n)、质量(m)与摩尔质量(M)的关系:n = m/M。

高一上册化学第三章人教版知识总结

第一节原子结构1.1 原子的组成原子由电子、质子和中子组成。

电子绕着原子核运动,质子和中子则构成原子核。

1.2 原子模型根据不同的原子结构,化学家提出了不同的原子模型,如汤姆孙模型、卢瑟福模型和玻尔模型等。

1.3 原子序数和质量数原子序数指的是原子中质子的数量,质量数指的是原子核中质子和中子的总数。

第二节电子结构2.1 电子云和能级电子围绕原子核运动形成电子云,而能级则代表了电子在原子中的能量状态。

2.2 原子的能级排布根据能级的不同,原子的电子排布也会不同。

一般情况下,第一能级最多容纳2个电子,第二能级最多容纳8个电子,第三能级最多容纳18个电子。

2.3 原子的壳层关系原子中的电子会按照一定的规律分布在不同的能级上,形成壳层结构。

K层最多容纳2个电子,L层最多容纳8个电子,M层最多容纳18个电子。

第三节元素周期律3.1 元素周期表的构造元素周期表按照元素原子序数的大小排列,具有周期性规律。

在元素周期表中,元素的性质也会有一定的规律性。

3.2 周期表中元素的分类元素周期表中的元素按照不同的性质和结构被分为金属元素、非金属元素和过渡金属元素等。

3.3 元素周期律的意义元素周期律的发现和应用对于化学研究和工业生产都具有重要的意义,可以帮助人们理解元素的性质和化合物的形成规律。

第四节原子的化学键和分子4.1 原子之间的化学结合原子之间会通过化学键结合在一起,形成分子或晶体结构。

4.2 化合价和离子键化合价是原子形成化合物时与其他原子结合的能力,而离子键是由正、负离子之间的静电作用形成的键。

4.3 共价键和共价分子共价键是通过原子间的电子共享形成的,形成的分子称为共价分子。

第五节反应速率和平衡5.1 反应速率化学反应的速率是反应物消耗或生成的物质的量与时间的比值,反映了化学反应进行的快慢。

5.2 平衡条件当反应物和生成物的浓度达到一定比例时,化学反应会达到平衡状态。

平衡状态下,反应物和生成物的浓度保持一定的比例。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

高一化学必修三知识点归纳

【原子结构与性质】

1能级与能层

⑴构造原理:随着核电荷数递增,大多数元素的电中性基态原子的电子按右图顺序填入核外电子运动轨道(能级),叫做构造原理。

能级交错:由构造原理可知,电子先进入4s轨道,后进入3d轨道,这种现象叫能级交错。

说明:构造原理并不是说4s能级比3d能级能量低(实际上4s能级比3d 能级能量高),而是指这样顺序填充电子可以使整个原子的能量最低。

(2)能量最低原理现代物质结构理论证实,原子的电子排布遵循构造原理能使整个原子的能量处于最低状态,简称能量最低原理。

构造原理和能量最低原理是从整体角度考虑原子的能量高低,而不局限于某个能级。

(3)泡利(不相容)原理:基态多电子原子中,一个轨道里最多只能容纳两个电子,且电旋方向相反(用“↑↓”表示),这个原理称为泡利(Pauli)原理。

(4)洪特规则:当电子排布在同一能级的不同轨道(能量相同)时,总是优先单独占据一个轨道,而且自旋方向相同,这个规则叫洪特(Hund)规则

洪特规则特例:当p、d、f轨道填充的电子数为全空、半充满或全充满时,原子处于较稳定的状态。

4.基态原子核外电子排布的表示方法

(1)电子排布式①用数字在能级符号的右上角表明该能级上排布的电子数,这就是电子排布式,例如K:1s22s22p63s23p64s1。

②为了避免电子排布式书写过于繁琐,把内层电子达到稀有气体元素原子结构的部分以相应稀有气体的元素符号外加方括号表示,例如K:[Ar]4s1。

③外围电子排布式(价电子排布式)

(2)电子排布图(轨道表示式)是指将过渡元素原子的电子排布式中符合上一周期稀有气体的原子的电子排布式的部分(原子实)或主族元素、0族元素的内层电子排布省略后剩下的式子。

每个方框或圆圈代表一个原子轨道,每个箭头代表一个电子。

如基态硫原子的轨道表示式为

二.原子结构与元素周期表

1.一个能级组最多所容纳的电子数等于一个周期所包含的元素种类2n2。

但一个能级组不一定全部是能量相同的能级,而是能量相近的能级。

2.元素周期表的分区

(1)根据核外电子排布

确定元素在周期表中位置的方法

?若已知元素序数Z,找出与之相近上一周期的惰性气体的原子序数R,先确定

其周期数。

再根究Z—R的值,确定元素所在的列,依照周期表的结构数出所在列对

应的族序数。

③若已知元素的外围电子排布,可直接判断该元素在周期表中的位置。

如:

某元素的外围电子排布为4s24p4,由此可知,该元素位于p区,为第四周期ⅥA族元素。

即最大能层为其周期数,最外层电子数为其族序数,但应注意过渡元素(副族

与第Ⅷ族)的最大能层为其周期数,外围电子数应为其纵列数而不是其族序数(镧系、锕系除外)。

(2)主族元素价电子数=族序数,副族元素IIIB--VIII族价电子数=族序数IB,I

IB价电子的最外层数=族序数

(3)各区元素化学性质及原子最外层电子排布特点

S区ns1-2p区ns2np1-6、d区(n-1)d1-9ns1-2、ds区(n-1)d10ns1-2

三.元素周期律

1.电离能、电负性

(1)电离能是指气态原子或离子失去1个电子时所需要的最低能量,第一电离

能是指电中性基态原子失去1个电子转化为气态基态正离子所需要的最低能量。

第一电离能数值越小,

原子越容易失去1个电子。

在同一周期的元素中,碱金属(或第ⅠA族)第一电

离能最小,稀有气体(或0族)第一电离能最大,同周期,从左到右总体呈现增大趋势。

(Be,N,P,Mg除外)同主族元素,从上到下,第一电离能逐渐减小。

同一原子的第二

电离能比第一电离能要大

(2)元素的电负性用来描述不同元素的原子对键合电子吸引力的大小。

(3)电负性的应用

①判断元素的金属性和非金属性及其强弱②金属的电负性一般小于1.8,非金

属的电负性一般大于1.8,而位于非金属三角区边界的“类金属”(如锗、锑等)的

电负性则在1.8左右,它们既有金属性,又有非金属性。

③金属元素的电负性越小,

金属元素越活泼; 非金属元素的电负性越大,非金属元素越活泼。

④同周期自左

到右,电负性逐渐增大,同主族自上而下,电负性逐渐减小。

(4)电离能的应用

①根据电离能数据确定元素核外电子的排布如:②确定元素在化合物中的化

合价③判断元素金属性强弱

2.原子结构与元素性质的递变规律

3.对角线规则

在元素周期表中,某些主族元素与右下方的主族元素的有些性质是相似的。

【分子结构与性质】

一.共价键

1.共价键的本质及特征

共价键的本质是在原子之间形成共用电子对,其特征是具有饱和性和方向性。

2.共价键的类型

①按成键原子间共用电子对的数目分为单键、双键、三键。

②按共用电子对是否偏移分为极性键、非极性键。

③按原子轨道的重叠方式分为σ键和π键,前者的电子云具有轴对称性,后者

的电子云具有镜像对称性。

3.键参数

①键能:气态基态原子形成1mol化学键释放的最低能量,键能越大,化学键越

稳定。

②键长:形成共价键的两个原子之间的核间距,键长越短,共价键越稳定。

③键角:在原子数超过2的分子中,两个共价键之间的夹角。

④键参数对分子性质的影响键长越短,键能越大,分子越稳定.

4.等电子原理:原子总数相同、价电子总数相同的分子具有相似的化学键特征,它们的许多性质相近。

常见的等电子体:CO和N2

二.分子的立体构型

1.分子构型与杂化轨道理论

杂化轨道的要点当原子成键时,原子的价电子轨道相互混杂,形成与原轨道数

相等且能量相同的杂化轨道。

杂化轨道数不同,轨道间的夹角不同,形成分子的空

间形状不同

2分子构型与价层电子对互斥模型

价层电子对互斥模型说明的是价层电子对的空间构型,而分子的空间构型指

的是成键电子对空间构型,不包括孤对电子。

(1)当中心原子无孤对电子时,两者的构型一致;

(2)当中心原子有孤对电子时,两者的构型不一致。

3.配位化合物(1)配位键与极性键、非极性键的比较:都属共价键

(2)配位化合物

①定义:金属离子(或原子)与某些分子或离子(称为配体)以配位键结合形成的化合物。

电离方程式:[Zn(NH3)4]SO4===[Zn(NH3)4]2++SO42-

配合物内界稳定不电离参加化学反应,外界电离后参加反应

三.分子的性质

1.分子间作用力的比较

2.分子的极性

(1)极性分子:正电中心和负电中心不重合的分子。

(2)非极性分子:正电中心和负电中心重合的分子。

3.溶解性

(1)“相似相溶”规律:非极性溶质一般能溶于非极性溶剂,极性溶质一般能溶于极性溶剂.若存在氢键,则溶剂和溶质之间的氢键作用力越大,溶解性越好。

(2)“相似相溶”还适用于分子结构的相似性,如乙醇和水互溶,而戊醇在水中的溶解度明显减小.。