植物地理学

植物地理学

变态:某些植物在长期进化过程中,一部分营业器官的形态结构和生理功能发生变化以适应外界环境。

胚:初期发育的生物体:胚芽,胚轴,胚根,子叶。为种子植物的种子的重要组成部分。

胚乳:有胚乳种子中储藏营养物质的薄壁组织。

16.根据茎的生长习性,可将茎分为 直立茎 、 缠绕茎 、 攀援茎 和 匍匐茎 四种类型。

17.藕和竹鞭属于根状茎 ,荸荠、慈菇、芋等食用的部分就是 球茎 ,洋葱、百合、蒜等都具 鳞茎 。(填写茎的变态类型)

18.在叶的组成中,完全叶具有 叶片 、 叶柄 和 托叶 三部分。

真果:直接由子房发育而成的果实。

单果:由一朵花中的一个单雌蕊或复雌蕊参与形成的果实。

聚合果 ;一朵花中的许多离生雌蕊聚集生于花托,并与花托共同发育成的果实。

聚花果:由整个花序发育成的果实。

附生植物:有些植物不跟土壤接触,其根群附着在其它树的枝干上生长,利用雨露、空气中的水汽及有限的腐殖质为生。

25.花冠根据花瓣合生情况可分为 离瓣花 和 合瓣花 两种类型。

26.桃、李植物的花,花瓣的大小、形状相似,通过它的中心可以切成两个以上的对称面,这种花冠类型称为 辐射对称花瓣 ;豌豆和槐植物的花,花瓣的大小、形状不同,通过它的中心只能按一定的方向,切成一个对称面,这种花冠类型称为 左右对称花瓣 。

9.在种子的种皮中, 种孔 是为种子萌发时吸收水分和胚根伸出的部位。

10.植株个体全部根的总和称为 根系 ,具体可以包括两种基本类型:

直根系 和 须根系 。

11.变态根通常有三种类型: 贮藏根 、 气生根 和 寄生跟 。

植物地理学研究植物在地理分布和环境中的生存状况

植物地理学研究植物在地理分布和环境中的生存状况植物地理学是一门研究植物在地理分布和环境中的生存状况的学科。

它结合了植物学和地理学的知识,探讨植物在不同地理环境下的适应性和分布规律。

通过对植物地理学的研究,我们可以更好地理解植物在地球上的分布和相互作用,为保护生物多样性和维持生态平衡提供理论基础。

一、植物地理的基本概念植物地理学的研究对象主要包括植物的分布格局、植物区系、种间关系以及植物的适应性。

植物分布格局是指植物在地球上的分布范围和分布密度。

植物区系则是指一定地理范围内的植物组成和特征,可以根据植物的共同特征将世界划分为不同的植物区系。

种间关系是指不同植物种群之间的相互作用关系,包括竞争关系、共生关系等。

植物的适应性则是指植物对不同环境条件的适应程度,包括对温度、湿度、光照等环境因素的适应。

二、植物地理学的重要意义1. 解析植物分布规律:通过植物地理学的研究,我们可以了解植物在地球上的分布规律,揭示植物分布的原因和机制。

例如,某些植物选择在热带地区生长,而另一些植物则适应寒冷的极地环境。

这些分布规律对于理解植物的进化历程和生态演化有重大意义。

2. 维护生态平衡:植物是生态系统中的基础,它们通过光合作用吸收二氧化碳、释放氧气,维持着地球的气候和大气组成。

通过研究植物地理学,我们可以了解植物在不同地理环境中的分布和适应性,从而为生态保护和恢复提供科学依据,保护生物多样性和维持生态平衡。

3. 资源利用和保护:植物地理学不仅可以帮助我们了解植物的分布和适应性,还可以为科学合理地利用和保护植物资源提供依据。

通过研究植物在不同地理环境中的分布和分布规律,我们可以合理规划和管理植物资源,确保其可持续利用。

三、植物地理学的研究方法植物地理学的研究方法主要包括实地考察、植物标本采集、实验研究和地理信息系统(GIS)等。

实地考察是植物地理学研究的基础,通过对不同地理环境中植物的采样和记录,我们可以了解其分布范围、物种组成和适应性。

植物地理学(共计5部分,共计1299页)_部分1

教学内容

▪ 第一章 绪论 ▪ 第二章 植物的形态结构和基本类群 ▪ 第三章 植物区系地理 ▪ 第四章 植物生活与环境 ▪ 第五章 植物种群 ▪ 第六章 植物群落 ▪ 第七章 世界植被地理

第一章 绪论

植物地理学的研究对象和内容 植物在自然界中的作用 植物地理学的发展简史

• 类型

– 糙面内质网(rough endoplasmic reticulum) – 光面内质网(smooth endoplasmic reticulum)

• 功能

•糙面内质网•光面内质网来自细胞器—— 内质网(endoplasmic reticulum)

• 内质网(endoplasmic reticulum)是由单层膜围 成的管状、泡状或相互沟通的封闭的网状结构。内 质网膜可与外核膜相连,囊腔与核周隙相通。

植物对土壤的净化

• 吸收

监测环境

监测作用

监测植物

某些植物对有毒气 体十分敏感,当某些

对有毒气体特别敏感 的植物,可利用它们

有毒气体在低浓度时, 来监测有毒气体的浓

它就能出现受害症状, 度,指示环境污染程

反映出有毒气体的大 度,这种植物就称为

概浓度,可作为环境 污染程度的指示。

监测植物。

• 细胞质骨架

细胞器——质体(plastid)

• 质体是一类与碳水化合 物的合成与贮藏密切有 关的细胞器,它是植物 细胞特有的结构。

• 类型

– 叶绿体(chloroplast) – 有色体(或称杂色体,

chromoplast)

– 白色体(leucoplast)

基粒 类囊体

内膜 外膜

细胞器——线粒体(mitochondrium)

植物地理学

一、名词解释1、植物地理学:研究生物圈中各种植物和各种植被的地理分布规律、生物圈各结构单元(各地区)的植物种类组成、植被特征及其与自然环境之间相互关系的科学。

2、细胞分化:同源细胞逐渐变为结构、功能、生化特征相异的细胞的过程。

3、种群:是在同一时期内占有一定的空间生物个体的有机集合。

4、植物区系:是某一地区,或者是某一时期、某一分类群、某类植被等所有植物种类的总称。

5、生态因子:环境中对植物生长、发育、生殖、行为和分布有直接或间接影响的环境因子。

6、植物群落:在特定空间或特定生境下,具有相同的植物种类组成和空间结构、各种植物之间以及植物与环境之间相互作用,并具有特定功能的植物集合体。

7、生物圈:被覆于地表有生命存在的空间部分(从地表以上可达23千米的高空,地表以下12千米的深层都有生命存在),或是地球表面生物有机体及其生存环境的总和。

8、光合作用:绿色植物吸收太阳能,裂解水分子,同化二氧化碳,制造有机物质并释放氧气的过程。

9、生物入侵:是指生物由原生地经过自然或人为途径侵入到另一个新环境,对生态系统和人类健康造成损害或生态灾难的过程。

10、适应:植物充分利用外界条件,抗御不利条件从而达到正常生长和繁殖的现象。

11、季相:群落随着气候季节性交替,群落呈现不同的外貌。

二、填空1、组织的分类:分生组织、营养组织、保护组织、机械组织、输导组织、分泌组织2、植物生活周期:植物经营养生长至开花结实到最终死亡的过程。

3、双名法:林奈1753年创立。

属名(第一个字母大写)+种名(第一个字母小写)+命名人姓氏(缩写正体)。

4、地衣:是自养型的蓝藻或绿藻与异养型的真菌的共生体。

存在的意义:1.是形成土壤的先锋植物;2.整个植物表面都吸收水分,可以作为环境指示植物;3.可以入药,作动物饲料。

5、植物区系成分分析法:1.地理成分 2.发生成分 3.迁移成分 4.历史成分 5.生态成分6、环境:指某一特定生物体或生物类群周围一切的总和,包括空间及直接或间接影响该生物体或生物群体生存的各种因素。

植物地理学

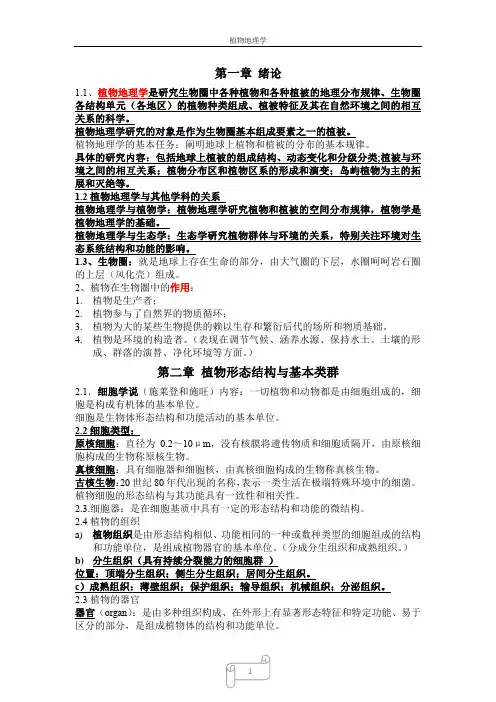

第一章绪论1.1、植物地理学是研究生物圈中各种植物和各种植被的地理分布规律、生物圈各结构单元(各地区)的植物种类组成、植被特征及其在自然环境之间的相互关系的科学。

植物地理学研究的对象是作为生物圈基本组成要素之一的植被。

植物地理学的基本任务:阐明地球上植物和植被的分布的基本规律。

具体的研究内容:包括地球上植被的组成结构、动态变化和分级分类;植被与环境之间的相互关系;植物分布区和植物区系的形成和演变;岛屿植物为主的拓展和灭绝等。

1.2植物地理学与其他学科的关系植物地理学与植物学:植物地理学研究植物和植被的空间分布规律,植物学是植物地理学的基础。

植物地理学与生态学:生态学研究植物群体与环境的关系,特别关注环境对生态系统结构和功能的影响。

1.3、生物圈:就是地球上存在生命的部分,由大气圈的下层,水圈呵呵岩石圈的上层(风化壳)组成。

2、植物在生物圈中的作用:1.植物是生产者;2.植物参与了自然界的物质循环;3.植物为大的某些生物提供的赖以生存和繁衍后代的场所和物质基础。

4.植物是环境的构造者。

(表现在调节气候、涵养水源、保持水土、土壤的形成、群落的演替、净化环境等方面。

)第二章植物形态结构与基本类群2.1.细胞学说(施莱登和施旺)内容:一切植物和动物都是由细胞组成的,细胞是构成有机体的基本单位。

细胞是生物体形态结构和功能活动的基本单位。

2.2细胞类型:原核细胞:直径为0.2~10μm,没有核膜将遗传物质和细胞质隔开,由原核细胞构成的生物称原核生物。

真核细胞:具有细胞器和细胞核,由真核细胞构成的生物称真核生物。

古核生物:20世纪80年代出现的名称,表示一类生活在极端特殊环境中的细菌。

植物细胞的形态结构与其功能具有一致性和相关性。

2.3.细胞器:是在细胞基质中具有一定的形态结构和功能的微结构。

2.4植物的组织a)植物组织是由形态结构相似、功能相同的一种或数种类型的细胞组成的结构和功能单位,是组成植物器官的基本单位。

植物地理学-汇总

3、植物区系地理学的研究内容包括广义植物地理学中植物种属地理学、植物分布学和植物历史地理学三部分。

第二节分布区与分布区的形成

一、植物分布区的静态特征

分布区是一个种系或任何分类单位(科、属、种等)在地表分布的区域。以种的分布区为基础。

(一)种分布区

物种由个体组成,它们所占全部地域即是分布区。

描绘方法:

(1)点图法:只有定位意义,而无定量概念

(2)轮廓法:能清晰地表示分布范围和边界,实线表示确定边界,虚线表示推测性边界

(3)(1)和(2)兼用

1.分布区结构

生境的差异使分布区内部带有不同程度的空间不连续性,将植物种分成不同种群。若生境的差异过大,则会出现变种,但仍能进行基因交流。

主要类型:

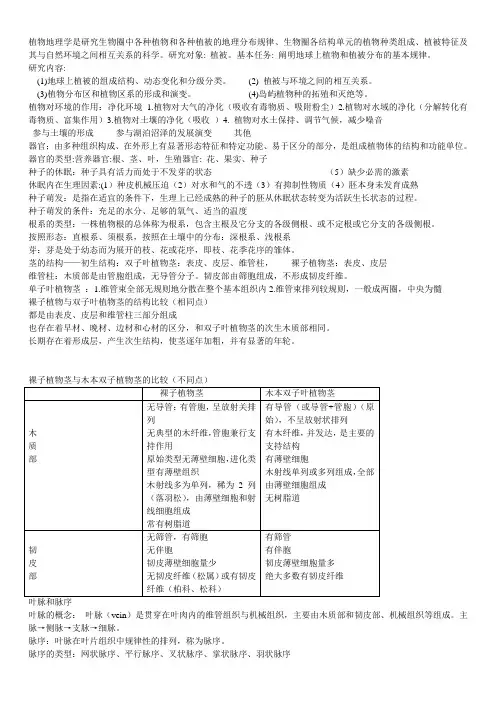

有导管(或导管+管胞)(原始),不呈放射状排列

有木纤维,并发达,是主要的支持结构

有薄壁细胞

木射线单列或多列组成,全部由薄壁细胞组成

无树脂道

韧

皮

部

无筛管,有筛胞

无伴胞

韧皮薄壁细胞量少

无韧皮纤维(松属)或有韧皮纤维(柏科、松科)

有筛管

有伴胞

韧皮薄壁细胞量多

绝大多数有韧皮纤维

叶脉和脉序

叶脉的概念:叶脉(vein)是贯穿在叶肉内的维管组织与机械组织,主要由木质部和韧皮部、机械组织等组成。主脉→侧脉→支脉→细脉。

器官的类型:营养器官:根、茎、叶,生殖器官:花、果实、种子

种子的休眠:种子具有活力而处于不发芽的状态(5)缺少必需的激素

休眠内在生理因素:(1)种皮机械压迫(2)对水和气的不透(3)有抑制性物质(4)胚本身未发育成熟

种子萌发:是指在适宜的条件下,生理上已经成熟的种子的胚从休眠状态转变为活跃生长状态的过程。

植物地理学复习资料全

植物地理学第1章绪论1. 植物地理学研究对象植物地理学是研究生物圈中植物和植被的地理分布规律,以及区域植物种类组成、植被特征及其与环境相互关系的科学。

植物地理学研究植物和植被的分布规律和成因。

1.1植物地理学的分支植物区系地理学:区系是一个地区所有植物种类的总称。

研究某一地区植物种类组成、分布、起源和演化历史的科学。

植物生态地理学:研究环境与植物相互关系的科学。

植物历史地理学:研究植物在地质历史中变迁的科学。

1.2植物地理学与其他学科的关系植物地理学与植物学:植物地理学研究植物和植被的空间分布规律,植物学是植物地理学的基础。

植物地理学与生态学:生态学研究植物群体与环境的关系,特别关注环境对生态系统结构和功能的影响。

植物地理学与自然地理学:自然地理学把植物作为地理环境的一个组成部分,因而植物地理学就成为自然地理学的一部分。

植物地理学与古植物学:研究古植物发展的时空关系是植物地理学和古植物学共同研究的领域。

2. 植物地理学的发展2.1植物地理学的萌芽古希腊在公元前372~287年发现了气候、土壤对植物分布的影响,并写出《植物历史》和《关于植被的论文》的记载。

周代(公元前1066-403年)的《诗经》记载有刺榆和榆树两种非常接近的树木在生态分布上的差异性。

西周(公元前1066-771年)《禹贡》记载了当时黄河下游直到长江三角洲的植被水平分布。

战国《管子.地员篇》分析了土地与植物相互关系的规律性,并注意到山地植被垂直分布现象和阴阳坡的差别。

2.2植物地理学的奠基和发展1807年,Humboldt发表《植物地理学知识》,植物地理学成为一门独立学科。

1859年,达尔文的《物种起源》,用进化论的观点阐明生物的地理分布,并解释其原因,把进化论引入生物地理学。

19世纪末,丹麦学者Warming《以植物生态地理学为基础的植物分布学》(1895)和德国学者Schimper《以生理为基础的植物地理学》(1898)。

现代植物生态学和植物地理学主要是在这两部著作的基础上发展起来的。

植物地理学

生态幅特点:1不同植物对同种生态因子的生态幅不同2同种植物对不同生态因子的生态幅不同3同种植物在不同生长阶段对同种生态因子的生态幅不同4同种植物对同一种生态因子的生态幅在不同环境中也不同。

趋同进化:亲缘关系很远的不同科属植物,长期生活在相似环境中经过自然选择儿童类具有相似的形态或生理特征成为同种生态类群。

任何地段内,剧有相同的植物种类组成和空间结构,各种植物之间以及植物与环境之间都存在相互作用的植物组合,称为植物群落。

植物群落的基本特征:1植物群落是植物的同住结合,由一定的植物种类组成2植物群落内各种植物讲相互作用3植物群落具有一定的外貌与结构4植物群落与环境具有不可分割的联系5植物群落是一个功能集体6植物群落在空间上占有一定的位置,具有一定的分布规律7植物群落在时间上有其形成和发展的过程。

生物入侵是指生物由原生地经过自然或认为途径侵入到另一个新环境,对生态系统和人类健康造成损害或生态灾难的过程。

生物入侵对自然生态系统的影响:1改变地表覆盖,加速土壤流失2改变土壤化学循环,危机本土之外生存3改变水文循环,破坏原有的水分平衡。4增加自然火灾发生频率5阻止本土物种的自然更新。6改变本土群落基因库结构7加速局部和全球物种灭绝速度。

如果出现外来种群侵入它所占在的群落并发生竞争,使原有种群被迫缩小活动范围,称为生态位压缩反之种间竞争的减弱会出现某些种群扩大利用空间与资源而进入过去没有占有的生境称为生态位释放。

生产:植物光合作用把太阳能固定并转化为一切生物能够利用的化学键能。

演替:是指在某个地段上一个植物群落被另一个植物群落代替的过程。

根据陆生植物对水分的适应性,可以分为旱生植物,中生植物和湿生植物。

中国植物地理学概况

第一节植物地理学定义植物地理学(Plant geography)是研究植物(植物分类单位、植被)在地球表面分布规律的科学,包括植物区系地理学与植被地理学两个分支。

植物区系是一个地区所有植物种类(科、属、种)的总称,随研究目的的不同,有木本植物区系、草本植物区系、维管束植物区系、种子植物区系、蕨类植物区系、苔藓植物区系等之分。

植物区系地理学是研究世界或者某一地区植物种类的组成、分布、起源和演化历史的科学。

植被是一个地区所有植物群落的总称。

植物群落是一定地段上有规律的植物组合。

植被地理学是研究植被的结构、生态、动态、类型及分布规律的科学。

植被地理学和地植物学、植物群落学、植被科学、植被生态学、植物社会学等术语具有较为相似的内涵,在某种程度上可以视为同义词。

第二节植物地理学的研究对象植物地理学(Plant geography)是地理学和植物学之间的交叉学科,是自然地理学的一个重要分支领域,与动物地理学一起合称为生物地理学。

植物地理学是研究“从赤道到极圈,从海洋深处和具有隐花植物原始体的山洞,到依地理纬度和地方性质而处于不同高度永久雪线的不同维度下植物的数量、外貌和分布的科学”,这是植物地理学创始人亚历山大·洪堡德(Alexander vonHumboldt 1769-1859年)在其专著《植物地理学知识》中最初给植物地理学下的定义。

目前比较一致的定义是:植物地理学是研究生物圈中各种植物和各种植被的地理分布规律、生物圈各结构单元(各地区)的植物种类组成、植被特征及其与自然环境之间相互关系的科学。

由此可见,植物地理学研究的对象就是作为生物圈基本组成要素之一的植被。

第三节植物地理学的分支学科继洪堡德之后,随着研究的深入,植物地理学逐渐分化成几门独立的学科。

(一)植物区系地理学(floristic plant geography)植物区系(flora)是一个地区所有植物种类(科、属、种)的总称。

植物区系地理学是研究世界或某一地区植物种类的组成、现代和过去的分布以及它们的起源和演化历史的科学。

植物地理学Phytogeography

植物地理学Phytogeography第一章植物分类类群、演化与地球环境第一节植物分类与植物系统进化一、植物分类原则、单位、命名1. 物种种——起源于共同祖先,形态与生物学特性相似的植物个体的组合。

基本进化单位基本分类单位2、种群植物种内的个体(植株)常分成若干群,每个群成片地分布在某个地段内,即各群在空间上互有间断,称为种群二、植物的个体发育与系统发育1、个体发育——生物从生命的某个阶段开始(种子),经过一系列形态变化和生理变化(萌发、生长、分化、发育、成熟、生殖等),再回到开始的发育阶段(产生第二代种子)的全过程。

2、系统发育:一种生物或一个生物类群在地球环境中发生、发展、衰亡的整个历史过程。

(从无到有;从小到大)植物或植物类群的长期进化过程。

3、个体发育与系统发育的关系:二者共同推进生物进化;个体发育是基础(遗传、变异、适应、发展进化)个体发育受系统发育的影响和制约;个体发育周期相对较短,系统发育周期漫长。

植物界进化年代表代纪同位素年龄(百万年)植物化石的记录新生代第四纪第三纪老第三纪2.52567被子植物繁荣(新植代0.65亿年以后)中生代白垩纪137 裸子植物乃盛,被子植物兴起(中植代2.4-1亿年)侏罗纪三叠纪195230裸子植物繁荣(中植代2.4-1亿年)古生代二叠纪石炭纪285350蕨类植物繁荣(古植代4-2.4亿年)泥盆纪志留纪400440蕨类植物兴起,苔藓植物出现蕨类植物出现(古植代4-2.4亿年)奥陶纪寒武纪500570真核藻类(始植代10-4亿年)元古代2500 细菌和蓝藻(原植代32-10亿年)三、被子植物时代(1亿年~现代)地质背景早白垩纪末以来先海侵,尔后复出;新构造运动规模大而剧烈;始新世全球升温,热带亚热带范围扩展,有利于植物生长繁衍;渐新世全球气温逐渐下降;中新世内陆环境干旱化加剧;第四纪气候变冷。

第二章植物区系空间分异与环境演变第一节植物区系的概念1、植物区系(flora):某一地质时期或一定地理区域、某一类群、某一植被类型内植物种类的总和。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

植物地理学:研究生物圈中各种植物和植被的地理分布规律、生物圈各结构单元(各地区)的植物种类组成、植被特征及其与自然环境之间相互关系的科学。

引言生物圈1.生物圈:地球上所有生物及其生活领域的总和.是自然环境的有机部分.2.生物膜:地表上下100m的区域,生物繁衍最集中的范围.3.植物有机体占生命有机体的99%。

第一章植物的基本类群1.生物特征:新陈代谢、生长繁殖、遗传变异进化、应激性2.植物繁殖的三种方式:营养繁殖、无性生殖、有性生殖3.植物的分类单位:界、门、纲、目、科、属、种4.植物的分类原则:自然分类法(林奈)5.植物界六大类群:藻类植物、菌类植物、地衣植物、苔藓植物、蕨类植物、种子植物6.种:具有一定形态和生理特征,局限在一定区域的生物类群。

7.种群:植物种内的个体常分成若干群,每个群成片地分布在某个地段内各群在在空间上互有间断即为种群。

8.世代交替:在植物的生活史中,有性世代和无性世代交替的现象。

9.亚热带常绿阔叶林代表科:木兰科、樟科、壳斗科、山茶科。

10.第二章植物的生活和环境生态:生物及其环境之间的形式或者总体生物与环境的关系:适应、塑造、改造一、环境与生态因子1.环境:指某一特定主体周围一切事物及现象的总和,包括空间及直接或间接影响该生物体或生物群体生存的各种因素。

2.生态因子(ecological factors):环境中对植物生命活动(生长、发育、生殖、行为和分布)有直接或间接影响的环境因子。

3.生态因子分类(简述)4.环境胁迫:当环境中某种生存条件出现异常变化,便会抑制植物生命活动或威胁植物生存,这种现象成为环境胁迫。

5.干扰:动物啃食、寄生、风、火、土壤侵蚀等部分或全部地破坏植物的现象,称为干扰。

6.限制因子:任何一种生态因子只要接近或超过植物所能忍受的最低限度,就成为这种植物的限制因子。

二、生态因子的作用(简述)①综合作用:1)不可替代性2)互相作用(各生态因子彼此联系、相互影响)②主导因子作用:所有因子不变,某一因子的变化引起生态关系变化,影响植物的生长、发育。

1)最低量定律:不可缺少的有效养分中,数量上接近临界最低的一个,限制着植物的产量;2)限制因子作用:在某一程度上起主导作用,不同时空条件下,限制因子不同,会变化;3)生态因子三基点:最高点、最低点、最适点;③补偿性作用:在一定条件下,生态因子起到一定的补偿作用。

④阶段性作用:生态因子对植物不同阶段的作用不同⑤直接作用和间接作用:任意生态因子直接和间接影响植物生长。

三、植物对生态环境的适应(考点)1、适应:植物生活在变化的环境中,它的形态、结构、生理特征反映出的所发生的变异,使其能够充分利用有利条件,增强抵御不利条件的能力。

1)适应是自然选择的结果;2)适应与不适应是相对的;3)适应的结果——产生进化。

进趋同适应:来自不同地方的植物在同一环境下生存下来的变异化趋异适应:来自同一个地方的植物在不同环境中生存进化适弹性(可逆)【如驯化:在环境定向压力下植物发生的生态幅变化】应塑性(不可逆,基因已被改变)2、适应忍耐力(耐性范围)能力需求性3、生态类群(型):同一生境下,对某一生态因子而言,不同种群的习性一样、适应相同的植物组合。

4、生态型:长期受不同环境因素影响,植物在生态适应的过程中,发生群体间的变异与分化,形成生态学上互有差异的个体群,并在遗传性上被固定下来,这种种内不同种群称为生态型。

5、生态差型:同种内不同生态型的适应特征呈连续变化的现象。

第二节光照条件【光对植物的影响:光强、光质、光周期】一、光强1.光强与光合作用需求性*①光补偿点:光合速率和呼吸速率相等的光照强度*②光饱和点:光合速率停止时,达到最大值的光强③光合能力:最大的净光合作用速率*④光呼吸:随光强的增大,生理作用改变⑤光能利用率:植物光合作用所积累的有机物所含的能量,占照射在单位地面上的太阳光能量的比率,称为植物整株的光能利用率。

2.植物对光强的适应类群3.水体中光的生态作用光补偿深度:光合作用减弱到与呼吸消耗量平衡时的水深。

【水体中光合植物垂直分布的下限】二、光质1.植物体所含色素1)叶绿素a:吸收红光;2)叶绿素b:吸收紫光;3)叶黄素、胡萝卜素吸收蓝紫光2.可见光的生态作用:1)红光有利于碳水化合物的合成,蓝光有利于蛋白质、有机质的合成,2)蓝紫光和青光抑制植物的伸长生长,造成植物的矮化,还能引起植物向光性,并能促使花青素的形成。

3.其他光的生态影响【植物叶片含有大量的花青素、苯酚和类黄酮等物质。

】1)紫外光对植物的影响:损伤植物DNA、抑制植物的光合作用、改变植物生长型、减缓植物生长、降低根茎比、叶片变小变厚等。

尤以UV-B(0.28~0.32um)辐射的破坏严重。

2)红外光对植物的影响:促进植物茎的伸长生长,有利于种子或孢子萌发,提高植物体的温度。

3)漫射长波光促进碳水化合物的合成,促进枝叶徒长。

三、光周期1.光周期现象:植物长期生活在具有一定光照长短变化格局的环境中,借助自然选择和进化,形成了各类植物所特有的对日照长短变化的反应方式(生长、花开、落叶、休眠等方面)。

2.第三节水分条件一、陆生植物的水分平衡(一)水分与生命活动未晒的种子大部分为自由水,细胞质成溶胶状态;晒干后的种子只剩束缚水,细胞质成凝胶状态。

(二)植物吸水与失水的内外条件1.植物吸水的2种方式:未形成液泡的额细胞,靠吸胀作用吸水,液泡形成后,靠渗透作用吸水吸水能力:干燥种子的吸水能力达到100巴。

2.水势:指的是1 mol水分子的自由能,纯水的水势为零。

水总是从水势高处移向水势低处。

土壤水势一般为-15巴,植物的吸水临界值也是-15巴。

①植物细胞水势(ψc)=渗透势(ψπ)+基质势(ψm)+压力势(ψp)②吸水动力=土壤水势(ψs)-植物细胞水势(ψc)渗透势:又称溶质势,是由于细胞液水分子的吸引力形成的,以负值表示。

细胞液浓度越高.吸引水分子的能力越强,水分子自由能越小,渗透势越低(负值越大),水往外渗透能力越低,细胞吸水力越强。

基质势是细胞内胶体物质的氢键水合作用和毛细管表面张力作用对目由水的吸引听引起的,以负值表示。

基质势越低(负值越大),细胞吸水力越强。

压力势是指细胞原生质吸水膨胀时.受到的细胞壁反弹压力,以正值表示。

压力势越低(正值越小),植物吸水力越弱。

干旱:①物理性干旱:土壤含水量越低,ψs越低,土壤有效水越少,植物吸水越困难,从而不能满足植物生长需要;(考点)②生理性干旱:含盐量增加,土壤溶液渗透势降低或植物的其他生理原因不能充分有效地吸收土壤的水分,甚至脱水,产生跟物理性干旱相似的过程。

3.蒸腾:植物体内水分以气体状态从气孔向大气蒸发散失的过程。

1)蒸腾作用(蒸腾):植物体内水分以气体状态从气孔向大气蒸发散失的过程。

2)蒸腾速率:指的是单位叶面积单位时间蒸腾失水的重量(g·h-1·m-2)。

3)蒸腾强度:4)蒸腾量:5)蒸腾系数:植物体制造1g干物质所需的水分。

6)蒸腾效率:植物体每消耗1kg水所形成的干物质重量。

7)蒸腾拉力:8)陡度:细胞与细胞间的水分差别【滴水叶尖:热带雨林植物有部分以液态失水】二、陆生植物对水分条件的适应和生态类群(一)变水植物:植物体内含水量可多可少,完全受外界影响。

【耐旱植物】(二)定水植物(恒水植物):植物体内维持一定水分,本身有能力调节水分。

1. 旱生植物:外界条件很干,却能继续生存,以充分吸水、减少水分散失、大量储存水来保持体内定量水分。

(四类:肉质旱生植物、硬叶旱生植物、软叶旱生植物、小叶和无叶旱生植物)适应干旱的途径:①减少水分丢失;②提高水分吸收和储存能力2. 湿生植物:外界水分充足才能生存,典型的湿生植物水分减少1%就出现萎蔫。

(两类:阴生湿生植物、阳生湿生植物)特点:①②细胞间隙大、通气组织发达③根系不发达3. 中生植物:介于湿生植物和旱生植物之间,要在适中水分条件下生存。

(三)划分水分生态类群的方法1.(考点)生态序列法(环境梯度法):沿着某一个或几个生态因子的梯度变化,植物的生长与繁殖适应也发生相应的连续变化,据此来划分植物的生态类群。

P1232. 形态结构分析法:根据植物形态特征特别是枝叶可以把植物分成不同的生态类群。

3.生理特征分析法:根据植物体内含水量的变化、枝叶失水速度和耐脱水能力等生理指标划分植物的生态类群。

三、水生植物(一)生态特征①光照弱,含氧量很低,CO2浓度很高(是陆地上的100倍);②水的密度比大气的大,使得扩散交换慢;③温度变化平缓;④含盐量高;(二)水生有花植物1.特征:①通气组织发达;②机械组织不发达甚至退化③叶片薄或常常呈带状或丝状④大量的是营养繁殖2. 分类:沉水植物、浮水植物、挺水植物(沼生植物)第四节温度条件一、植物生命活动与温度条件(一)温度对植物生理过程的生态作用1.温度系数(Q10):温度每升高10℃,生理化学发生变化的倍数。

2. 吸水3. 光合作用4. 呼吸作用温度范围-10 ~50℃最适温度30~40℃5. 热补偿点:净光合为零时(CO2收支平衡)的温度,包括光合最高温度和光合最低温度。

①C4随②七月份的温度决定了C4植物的分布(二)温度和植物的生长发育【植物的生长发育的最低温度:热作18℃,温作10℃】春化:某些植物在某一发育阶段需要低温刺激才能从生长转到发育,这种过程称为春化。

(三)需热量1. 积温(常用来表示植物需热量):日平均温度和天数的乘积,也称>0℃积温。

活动积温:Q=xy有效积温:K=(X-X0)y X0:下限生物学零度:植物生长的最低温度。

(不同植物的生物学零度不同)温带地区木本植物:5℃;亚热带地区植物(水稻):10℃;亚热带地区喜热植物:15℃;热带地区植物:18℃2. 积温的局限性①积温不能表示温度在时间分布上的不同②其他因素影响③温度的极值及其持续时间二、适应极端温度的生态类群(一)1.低温胁迫对植物体的影响冻害:0℃以下的低温,使植物细胞结冰受害的现象。

冷害(寒害):0℃以上的低温,对热带植物造成危害,甚至死亡的现象。

冻裂:气温突然降低,树干内外温度不同,收缩不同,导致树皮破裂的现象。

冻拔:在黏重而潮湿土壤上,冻融交替,造成树苗根系上升出土的现象。

①呼吸>光合②蒸腾>呼吸③降低吸水能力2.植物对低温的适应①植物避寒:(形态上)紧贴地面,维持一定温度、湿度,呈垫状,有绒毛、木栓层②植物耐寒:(生理上)提高原生质溶度:(a.降低渗透势,加强吸水,防脱水b.降低冰点c.促进休眠)【抗寒锻炼】植物的抗寒性随秋季气温的逐渐降低而逐渐增强的现象。

(二) 1.高温胁迫对植物体的影响①呼吸>光合②水分不平衡③蛋白质凝固,导致酶活性降低④灼伤植物2. 植物对高温的适应①形态上:a.叶子革质,反射光 b.植物体显白色c.植物叶子侧向来躲避阳光直射d.植物体有木栓层,来隔温②生理上:a提高原生质溶度(抗凝结力、促进休眠、增加吸水力)b增加增腾量——植物降温c反射红外线【物候:植物长期生活于一定季节性变温条件下,随着温度变化,植物的发芽、生根、长苗、现蕾、开花、结果等,都与季节的变化相适应的现象】第五节营养条件(P141)二氧化碳的生态作用与植物适应第六节生物条件(重点)一、动物对植物的生态作用:啃食、传粉、散播二、植物与植物之间的生态作用1. 营养关系:①寄生:一种植物寄生于另一种植物体内或体表,摄取寄主的营养和水分来维持生命的现象。