生活中的微观经济学现象解释

微观经济学名词解释

名词解释1.个人需求:消费者在一定时期内在各种可能的价格水平愿意并且能够购买的商品的数量。

2.供求定理:在其他条件不变的情况下,需求变动会使均衡价格和均衡数量同方向变动;供给变动会使均衡价格反方向变动,而均衡数量发生同方向变动。

3.消费者均衡:在收入与价格既定的条件下,消费者购买各种商品的一定数量时,其总效用得到最大状态,此时消费者花在每一种商品上的每单位货币获得的边际效用相等。

4.商品边际替代率:在维持效用水平不变的前提下,消费者增加一单位的某种商品的消费数量时所需要放弃的另一种商品的消费数量。

5。

弹性:自变量变动一个百分比所引起的因变量变动的百分比。

1.效用(utility)是指商品满足人们消费欲望的能力,或消费者在消费商品时所感受到的满足程度。

2.基数效用(cardinal utility)认为效用可以具体衡量、相互比较并加总求和,表示效用大小的单位称为效用单位。

3.序数效用(ordinal utility)认为效用的大小无法具体衡量,效用之间的比较只能通过顺序或等级来表示。

4.偏好:所谓偏好,就是爱好或喜欢的意思,序数效用论者认为,对于各种不同的商品组合,消费者的偏好程度是有差别的,反映了消费者对这些不同的商品组合的效用水平的评价. 5.边际量(marginal quantity)是指自变量增加一个单位,因变量增加的量。

6.总效用(total utility)是指消费者在一定时间内从一定数量的商品的消费中所得到的效用量的总和。

7.效用函数:效用函数表示某一商品组合给消费者所带来的效用水平。

假定消费者只消费两种商品,则效用函数为:U=f (X l,X2)式中,X1和X2分别为两种商品的数量,U为效用水平。

8.边际效用(marginal utility)是指消费者在一定时间内增加一单位商品的消费所得到的效用量的增量。

9.边际效用递减规律:在一定时间内,在其他商品的消费数量保持不变的条件下,随着消费者对某种商品消费量的增加,消费者从该商品连续增加的每一消费单位中所得到的效用量的增量即边际效用是递减的。

谷贱伤农的微观经济学解释

谷贱伤农的微观经济学解释

谷贱伤农是一个经济学术语,指的是当农产品价格下跌时,农民的收

入会受到影响,进而导致他们的生活水平下降。

这一现象在微观经济

学中被称为“价格刚性”。

在市场经济中,供求关系决定了商品的价格。

如果某种商品供过于求,价格就会下跌。

当农产品供应量过剩时,其价格也会相应地下跌。

由

于农民通常没有足够的资金来购买高昂的生产设备和化肥等物资,他

们往往只能通过增加耕作面积或者增加劳动力来提高产量。

这意味着

当农产品价格下跌时,他们无法立即减少生产成本或者停止生产。

因此,在面对低廉的市场价格时,许多农民不得不选择继续生产,并

将农产品以低价出售。

这将导致他们的收入减少,并可能使他们难以

维持家庭和社区的基本需求。

此外,在谷贱伤农现象中还存在其他因素。

例如,在某些情况下,政

府可能会对国内外部分市场进行补贴或者限制出口。

这些政策可能会

导致农产品价格下跌,从而对农民收入造成负面影响。

总之,谷贱伤农是一个微观经济学中的现象,它揭示了市场供求关系

对农民生计的影响。

在实际应用中,政策制定者需要考虑到这一现象,并采取相应的措施来保护农民的权益和稳定市场。

微观经济学-名词解释(全)

第一章引论一、名词解释1.微观经济学与宏观经济学:自凯恩斯的《就业、利息和货币通论》发表后,经济学开始分为宏观经济学和微观经济学两个部分。

前者主要研究人类社会经济活动的总体表现,后者着重分析经济的基本单元的经济行为。

微观经济学与宏观经济学是密切相关的,其主要区别表现在方法论和研究领域上。

2.实证分析和规范分析:实证分析是描述经济现象“是什么”以及社会经济问题实际上是如何解决的。

这种方法旨在揭示有关经济变量之间的函数关系和因果关系。

规范分析是研究经济活动“应该是什么”以及社会经济问题应该是怎样解决的。

这种方法通常要以一定的价值判断为基础,提出某些准则作为经济理论的前提和制定政策的依据,并考察如何才能符合这些准则。

3.相对稀缺性:相对于人类无穷无尽的欲望而言,资源总是稀缺的。

这就产生了研究如何合理地配置和充分利用稀缺资源于诸多用途以满足人类需要的经济学。

经济理论的三大传统支柱是---天赋要素、技术和偏好。

随着经济研究的深入,人们越来越认识到仅有这三大支柱是不够的。

新制度经济学家以强有力的证据向人们表明,制度是经济理论的第四大柱石,制度至关重要。

土地、劳动和资本这些要素,有了制度才得以发挥功能。

在不同时期,人类社会所面对的稀缺约束是不一样的。

人类早期的经济活动主要受到有限劳动力的约束,有效率地利用稀缺劳动力是经济发展的关键,早期的各种经济理论都建立在劳动的基础上。

后来,土地、资本的相对稀缺日渐显著,经济学便又去研究土地和资本。

随着越来越多的资源成为相对稀缺,经济学的研究对象越来越广泛,理论也越来越丰富。

4.看不见的手:18世纪英国经济学家亚当·斯密(1723-1790),1776年在《国富论》中提出的命题。

最初的意思是,个人在经济生活中只考虑自己利益,受“看不见的手”驱使,即通过分工和市场的作用,可以达到国家富裕的目的。

后来,“看不见的手”便成为表示资本主义完全竞争模式的形象用语。

这种模式的主要特征是私有制,人人为自己,都有获得市场信息的自由,自由竞争,无需政府干预经济活动。

微观经济学名词解释

1.微观经济学: 是指研究个别经济单位的经济行为。

2.宏观经济学: 是指从国民经济角度研究和分析市场经济整体经济活动的行为。

5.规范分析: 是指以一定的价值判断为基础,提出一些分析和处理问题的标准,作为决策和制定政策的依据。

6.实证分析: 是指只对经济现象、经济行为或经济活动及其发展趋势进行客观分析,得出一些规律性的结论。

7.需求规律: 是指商品价格提高,对该商品的需求量减少,反之,商品价格下降,则对该商品的需求量增加,这种需求数量和商品价格成反向变化的关系称需求规律或需求定理。

8.供给规律: 是指商品价格提高,对该商品的供给量增加,反之,商品价格下降,则对该商品的供给量减少,这种供给数量和商品价格呈同向变化的关系称供给规律或供给定理。

9.均衡价格: 是指一种商品需求价格和供给价格相等,同时需求量和供给量相等的价格,是由需求曲线和供给曲线的交点决定的。

10.需求价格弹性: 是指需求量相对价格变化作出的反应程度,即某商品价格下降或上升百分之一时所引起的对该商品需求量增加或减少的百分比。

11.边际效用: 是指消费者在一定时间内增加单位商品所引起的总效用的增加量。

12.无差异曲线: 是用来表示给消费者带来相同效用水平或相同满足和谐的两种商品不同数量的组合。

13.边际产量(MP):是指增加一个单位可变要素投入量所增加的产量。

14.机会成本:是指生产者为了生产一定数量产品所放弃的使用相同生产要素在其他生产用途中所能得到的最高收入。

15.边际成本:指每增加一单位产品生产所增加的总成本。

16.等产量曲线:是指在技术水平不变的条件下,生产一定产量的两种生产要素投入量的各种不同组合所形成的曲线。

17.边际技术替代率:是指在保持产量不变的条件下增加一个单位的某种要素投入量时所减少的另一种要素的投入数量。

18.生产扩展线:是指每一条等成本曲线和等产量曲线的切点所形成的曲线叫做生产扩展线。

19.完全竞争: 是指竞争不受任何阻碍和干扰的市场结构。

生活中的微观经济学

生活中的微观经济学

在日常生活中,微观经济学无处不在。

微观经济学研究个体经济单位的决策和行为,而这些个体经济单位可以是家庭、企业、市场等。

微观经济学的原理和理论贯穿于我们的日常生活,影响着我们的消费、生产和交易行为。

首先,微观经济学影响着我们的消费决策。

在日常生活中,我们经常需要做出购买决策,比如买什么样的食物、衣服、电子产品等。

微观经济学告诉我们,消费者会根据产品的价格、质量、个人偏好等因素来做出购买决策。

此外,微观经济学还告诉我们,供求关系对价格的影响,这也会影响我们的消费决策。

比如,当某种商品供应过剩时,价格往往会下降,这可能会促使我们增加购买这种商品的数量。

其次,微观经济学也影响着我们的生产决策。

对于一些有创业意向的人来说,微观经济学可以帮助他们分析市场需求,预测产品的销售情况,从而做出是否投入生产的决策。

对于已经在生产领域工作的人来说,微观经济学也可以帮助他们优化生产过程,提高生产效率,降低生产成本,从而提高企业的竞争力。

最后,微观经济学也影响着我们的交易行为。

在日常生活中,我们经常需要进行交易,比如买卖商品、签订合同等。

微观经济学告诉我们,交易双方可以通过协商来达成双赢的交易,从而最大化自己的利益。

此外,微观经济学还告诉我们,市场价格的形成是由供求关系决定的,这也会影响着我们的交易行为。

总之,微观经济学贯穿于我们的日常生活,影响着我们的消费、生产和交易行为。

了解微观经济学的原理和理论,可以帮助我们更好地理解和应对日常生活中的经济问题,从而更好地管理自己的经济生活。

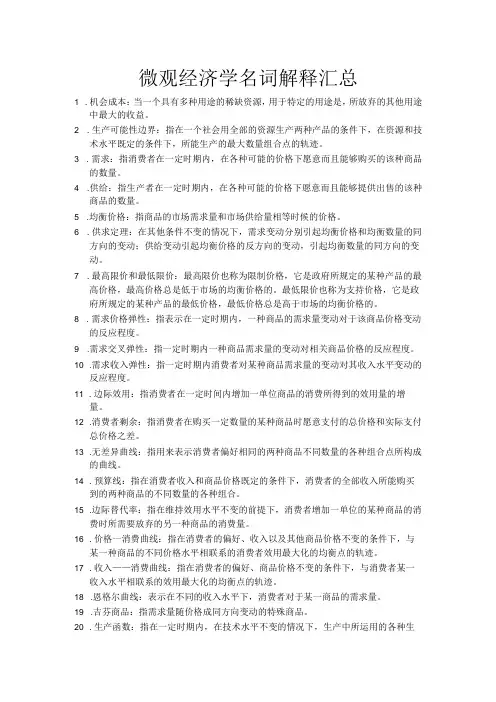

微观经济学名词解释汇总(完整版)

微观经济学名词解释汇总1 .机会成本:当一个具有多种用途的稀缺资源,用于特定的用途是,所放弃的其他用途中最大的收益。

2 .生产可能性边界:指在一个社会用全部的资源生产两种产品的条件下,在资源和技术水平既定的条件下,所能生产的最大数量组合点的轨迹。

3 .需求:指消费者在一定时期内,在各种可能的价格下愿意而且能够购买的该种商品的数量。

4 .供给:指生产者在一定时期内,在各种可能的价格下愿意而且能够提供出售的该种商品的数量。

5 .均衡价格:指商品的市场需求量和市场供给量相等时候的价格。

6 .供求定理:在其他条件不变的情况下,需求变动分别引起均衡价格和均衡数量的同方向的变动;供给变动引起均衡价格的反方向的变动,引起均衡数量的同方向的变动。

7 .最高限价和最低限价:最高限价也称为限制价格,它是政府所规定的某种产品的最高价格,最高价格总是低于市场的均衡价格的。

最低限价也称为支持价格,它是政府所规定的某种产品的最低价格,最低价格总是高于市场的均衡价格的。

8 .需求价格弹性:指表示在一定时期内,一种商品的需求量变动对于该商品价格变动的反应程度。

9 .需求交叉弹性:指一定时期内一种商品需求量的变动对相关商品价格的反应程度。

10 .需求收入弹性:指一定时期内消费者对某种商品需求量的变动对其收入水平变动的反应程度。

11 .边际效用:指消费者在一定时间内增加一单位商品的消费所得到的效用量的增量。

12 .消费者剩余:指消费者在购买一定数量的某种商品时愿意支付的总价格和实际支付总价格之差。

13 .无差异曲线:指用来表示消费者偏好相同的两种商品不同数量的各种组合点所构成的曲线。

14 .预算线:指在消费者收入和商品价格既定的条件下,消费者的全部收入所能购买到的两种商品的不同数量的各种组合。

15 .边际替代率:指在维持效用水平不变的前提下,消费者增加一单位的某种商品的消费时所需要放弃的另一种商品的消费量。

16 .价格一消费曲线:指在消费者的偏好、收入以及其他商品价格不变的条件下,与某一种商品的不同价格水平相联系的消费者效用最大化的均衡点的轨迹。

微观经济学名词解释

1.理性人/经济人:每一个从事经济活动的人都是利己的,也可以说每个从事经济活动的人所采取的行为都是力图以自己最小的经济代价去获取自己最大的经济利益。

2.稀缺性:一个经济社会拥有的资源是有限的,因此不能生产人们希望拥有的所有产品和劳务。

3.稀缺:经济学所说的稀缺是指在给定的时间内,相对于人的需求而言,经济资源的供给总是不足的。

一方面,人类对经济物品的欲望是无限的;另一方面,用来满足人类欲望是经济物品是有限的。

因此,现实生活中便存在着资源有限性和人类欲望与需求的无限性之间的矛盾。

4.生产可能性边界:指在一个社会用全部的资源生产两种产品的条件下,在资源和技术水平既定的条件下,所能生产的最大数量组合点的轨迹。

5.生产者(厂商、企业):能够做出统一生产决策的单个经济单位。

6.生产函数:在一定时期内,在技术水平不变的情况下,生产中所使用的各种生产要素的数量与所能生产的最大产量之间的关系。

7.供给:指生产者在一定时期内,在各种可能的价格下愿意而且能够提供出售的该种商品的数量。

8.供求定理:在其他条件不变的情况下,需求变动分别引起均衡价格和均衡数量的同方向的变动;供给变动引起均衡价格的反方向的变动,引起均衡数量的同方向的变动。

9.供给函数:表示一种商品的供给量和该商品价格之间存在着一一对应的关系。

10.供给表:某种商品的各种价格和与各种价格相对应的该商品的供给数量之间关系的数字序列表。

11.商品的供给曲线:根据供给表中商品的不同价格—供给量组合在平面坐标图上所绘制的一条曲线。

12.供给量的变动:其他条件不变时,由某商品的价格变动所引起的该商品的供给数量的变动。

13.供给的变动:在某种商品价格不变的条件下,由于其他因素变动所引起的该商品的供给数量的变动。

14.供求定理:在其他条件不变的情况下,需求变动分别引起均衡价格和均衡数量的同方向变动;供给变动引起均衡价格的反方向变动,引起均衡数量的同方向的变动。

15.需求:指消费者在一定时期内,在各种可能的价格下愿意而且能够购买的该种商品的数量。

生活中常见的经济学现象

生活中常见的经济学现象:猪肉涨价山寨手机流行(盗版现象)房价问题(房奴。

)买的人多了价格就上升了----供给需求不愿意去离家远的地方买东西-----成本理论有10万元可以买车或者买房(打个比方)比如你喜欢车你可能买了车又有10万你可能买了第二个车(你特喜欢车)又有10万你可能就不会再买车而选择买房了为什么分明喜欢车大于房啊为什么买房不买车了 --------边际效用递减法则没有物业管的楼道里灯泡坏了没人换——公共品搭便车火车站周围饭店等服务比其他地方质量差——信息不对称下一次性无动机提供优质服务飞机票的打折,随着不同时间价格不同是因为大家不同时间订票时需求弹性不同——价格歧视占座——共有资源配置中的抢占问题“房奴”问题谈论的是一种消费行为,是对住宅这一高额稀缺产品,同时也是重要的生产、生活资料的消费心理与消费行为现象。

消费是一种复杂的、综合性的经济、社会、政治、心理和文化现象[19]。

对“房奴”问题的研究,其中一个主要的方面是对这一住宅消费行为本身的研究。

可以说,“房奴”问题已经构成当代中国城市居民的一种消费文化。

“房奴”现象中包含了当代中国城市中新出现的一种消费价值观念。

虽然价值取向同个人的选择有关,但影响个体做出某种价值选择,更多的因素是同他所处的社会文化体系有直接关联[20]。

由于“房奴”问题是发生在中国当代历史背景下,因而对它的考察不能不考虑到中国人社会行为的逻辑和中国人社会心理的特点,尤其重要的是中国人的消费文化和消费观念。

因为如果美国也存在类似中国“房奴”的现象的话,那么考察中、美两国“房奴”群体的异同点,其中社会文化背景和社会心理构成是决定其差异的重要因素。

同样,在全球化的今天,中国面临的是来自世界各个角落尤其是来自西方发达国家的物质和精神产品的进口大潮,西方的价值观念对中国人的日常生活实践有着不容忽视的重要影响。

“房奴”问题产生的一个前提条件就是源自西方的消费信贷制度和与之如影随形的消费主义观念。

微观经济学原理在生活中的应用

微观经济学原理在生活中的应用概述微观经济学是研究个体经济决策和市场交互的学科,它探讨了人们在面对稀缺资源时是如何做出决策的。

尽管微观经济学常常被视为一门理论学科,但它的原理在日常生活中有着广泛的应用。

本文将探讨微观经济学原理在我们的生活中的应用,并通过列举一些例子来说明。

需求与供给价格变动影响供需在市场经济中,供给和需求是决定价格和数量的主要因素。

当某个商品的需求增加时,供给相对不变,价格往往会上涨,反之亦然。

这个原理在购物中有着广泛的应用。

比如,在双11购物季节,许多商品的需求会急剧增加,商家普遍提高价格以迎合市场需求。

相反,在某些不受欢迎的时段购物,由于需求低迷,商家往往会降低价格以促销。

边际效用递减边际效用递减是指随着消费数量的增加,每个额外单位的消费对满足需求的效用递减。

这个原理可以用来解释为什么人们对同一种食物在吃了一段时间后会感到腻烦。

例如,一开始吃巧克力的时候,每块巧克力都非常美味,但当你吃了一盒巧克力后,由于边际效用递减的原理,你的口味可能会感到疲倦,不再像一开始那样享受。

消费者选择约束选择约束选择是指在有限资源条件下做出最优决策的原则。

在我们的日常生活中,我们经常面临这样的选择。

比如,周末有限的时间里,你可以选择看电影、锻炼、和朋友聚餐等不同的活动。

根据你的个人偏好和资源限制,你需要作出最佳选择,以最大程度地满足你的需求。

替代成本替代成本是指为了获得某种东西而放弃的另一种东西的价值。

这个原理在我们的生活中无处不在。

当你面临购买决策时,你必须考虑到购买某种商品或服务的成本,以及你放弃的其他可能的选择。

例如,如果你决定购买一件新衣服,你必须考虑到这笔花费对于你购买其他物品或储蓄的机会成本。

市场结构垄断与竞争市场结构对于商品的价格和质量有着重要的影响。

在垄断市场中,一家公司控制着整个市场,因此可以通过提高价格来获得更高的利润。

相反,在竞争性市场中,存在许多卖家和买家,价格较低,质量较高。

微观经济学的名词解释(全面)

名词解释1、稀缺性:资源的相对有限性就是稀缺性。

2、资源配置:生产什么,如何生产,为谁生产,这三个问题被称之为资源配置问题。

3、经济学:经济学是研究稀缺资源配置和科学利用的科学。

4、微观经济学:微观经济学是以单个经济单位为研究对象,通过研究单个经济单位经济行为和相应的经济变量单项数值的决定来说明价格机制如何解决社会的资源配置问题。

基本假设:①市场出清②完全理性③完全信息基本内容:①均衡价格理论②消费者行为理论③生产理论④分配理论⑤一般均衡理论与福利经济学⑥市场失灵与微观经济政策。

5、宏观经济学:是以整个国民经济为研究对象,通过研究经济中各有关总量的决定及其变化,来说明资源如何才能得到充分利用。

基本假设:①市场机制是不完善的。

②政府有能力调节经济,纠正市场机制的缺点。

基本内容:①国民收入决定理论。

②失业与通货膨胀理论。

③经济周期与经济增长理论。

④开放经济理论。

⑤宏观经济政策。

6、内生变量:可以在模型体系内得到说明的变量。

7、外生变量:由模型以外的因素所决定的已知变量,它是模型据以建立的外部条件。

外生变量和内生变量的关系:外生变量决定内生变量,而外生变量不能在模型体系内得到说明。

8、流量:是在一段时期某一变量的加总量。

流量为一个时期数,如一年总收入。

例如:1992年的农业生产总值是流量。

1993年的出口量是流量。

9、存量:是在某一时点某一变量的数量。

存量为一个时点数,如某人在某一时点上银行存款的数量。

例如:1993年12月31日的人口数量是存量。

1993年12月31日的外汇储备量是存量。

10、价值判断:是指对经济事物社会价值的判断,即对某一经济事物是好还是坏的判断。

11、实证经济学:是不以价值判断为依据,回答“是什么”的问题。

12、规范经济学:不以价值判断为基本,回答“应该是什么”的问题。

13、需求:是指在一定时期内,一定价格条件下,消费者有能力且愿意购买的商品数量。

14、供给:是指在一定时期内,一定价格条件下,企业愿意生产并销售某种商品的数量。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

生活中的微观经济学现象解释

----------------公有资源

人人都在倡导保护环境,可为什么空气污染,水质恶化等问题依旧没有得到实质性的改善?

城市道路为什总是拥挤不堪?能够采取哪些可行的办法?

为什么大多数高速公路旁都有垃圾,而人们自家的院子里却很少有?

为什么有的生物(例如黄牛)能够得以延续,而有的(大象)却濒危灭绝了呢?

生活中还有很多这样的例子,其中蕴涵的经济学思想也是非常丰富的。

上述几个现象与微观经济学中的“公有资源”相关理论有着密不可分的联系。

谈及公有资源,不得不提一个经典的寓言----“公有地悲剧”

故事讲的是一个小镇上的许多人靠养羊为为生,大部分时间里羊在镇周围的草场上吃草,这块地被称为镇公有地。

没有一个家庭拥有土地。

相反的,镇里的居民集体拥有这块土地,允许所有的居民在这块土地上放羊。

集体所有权很好的发挥作用,因为这块草场很大。

只要每个人都可以得到他们想要的有良好草场的土地,镇公有地就不是一种竞争性物品,而且,允许居民们在操场上免费放羊也没有引起问题,镇上的每一个人都很幸福。

随着时间的推移,镇上的人口增加,镇公有地草场上的羊也在增加。

而由于羊的数量日益增加,而土地是有限的,土地开始失去自我养护的能力。

最后,土地上放牧的羊的数量如此之多,以至于土地上寸草不生。

由于公有地上没有草,养羊不可能了,而且,该镇曾经的羊毛业也消失了。

许多家庭失去了生活得来源。

是什么原因引起这种悲剧的呢?实际上,公有地悲剧产生的原因是外部性。

当一个家庭的羊群在共有地上吃草时,他降低了其他家庭可以得到的土地的质量。

由于人们在决定自己有多少羊时并不考虑这种负外部性,结果使羊的数量过多。

如果牧羊人可以共同行动的话,他们就应该使羊群的繁殖数目减少在公有地可以承受的规模,但没有一个家庭有减少自己羊群规模的激励。

从公有地悲剧中,我们可以得到一个结论:当一个人用公有资源时,他减少了其他人对这种公有资源的享有。

由于这种负外部性,公有资源往往被过度使用。

政府可以通过管制和税收减少公有资源的使用来解决这一问题。

此外,政府有时也可以把公有资源变成私人物品。

环境恶化是现代的“公有地悲剧”。

清新的空气和洁净的水和开放的草地一样也是公有资源,而且过度污染和过度放牧一样。

污染是可以用管制或对对污染性活动来征收庇谷税来解决的负外部性。

由于企业的生产活动造成的污染对其他人的生活产生不良影响,危及别人的健康。

政府可以通过征收治理污染的税费,对污染环境的企业制定相关的规定,采取适当的管制措施,以此来维护更多人的利益,减少这种负外部性的影响。

这样的例子还有很多,道路可以是公共物品,也可以是公有资源。

如果道路不拥挤,使用就没有竞争,此时是公共物品;如果道路是拥挤的,那么它的使用就会产生负外部性。

当一个人在路上开车时,道路就变得更加拥挤,其他人必然就开得很慢,这是道路就是公有资源。

政府解决道路拥挤的一个办法是对司机收取通行费,也就是拥挤外部性的庇谷税。

有时拥挤只是一天中某段时间的问题,上下班高峰期的道路更为拥挤些,其他时段就相对宽松。

解决这些外部性的有效方法就是对高峰时期高收费。

这种税费就会激励私家车驾驶者改变时间表或改行他路,以便减少某一路段的堵塞。

除此之外,汽油价格也会影响道路的行车状况,

提高汽油价格对减少道路拥挤也可以起到一部分作用。

对于公有资源的保护,除了政府的管制之外,还可以将它私有化,变为私人物品。

举个例子来说,大象和黄牛,羊,猪等牲畜都具有商业价值。

而且黄牛还是有价值的食物来源,但没有人会担心黄牛绝种,相反的大象却面临着濒临灭绝的境地。

为什么象牙的商业价值会威胁到大象的生存,而牛肉却成了黄牛这一物种的护身符呢?原因是大象是公有资源,而黄牛是私人物品。

大象不是私人物品,对于每个偷猎者而言,每个人都有尽可能多的猎杀大象的激励。

由于偷猎者众多,每个人都很少有保存大象的激励。

与此相比,黄牛生活在私人所有的牧场上。

每个牧场主都尽最大努力维持自己的牛群,因为对他而言,他能够从中获取利益。

有些国家针对大象这一情况制订了禁止买卖象牙的法律规定,然而大象的数量还在急剧减少;还有一些国家采取的措施却很有成效,政府允许人们捕杀大象,但只能捕杀作为自己财产的大象,换句话说就是使大象成为私人物品。

地主有了保护自己土地上的大象的激励,结果大象数量开始增加。

由于有了私有制和利益的驱动,非洲大象得以繁衍不息,像黄牛一样摆脱了灭绝的厄运。

综上所述,公有资源由于其本身具有竞争性,但无排他性,这也就导致了我们生活中经常出现公有资源被过度使用的现象,这些现象带来的负外部性也确实影响到了我们每个人的切身利益。

解决这些问题的主力还是要靠政府,政府通过采取限制手段和有效的政策,使公有资源维持在一个有效率的水平。

公有资源只是微观经济学科的一小部分,但它却实实在在的影响着人们的生活。

现实中还有很多现象渗透着经济学思想,只有能将书本上的理论与实际生活相融合,能有原理解释现象,根据现象采取有效措施,才算是微观经济学真正的用途所在。