对我国工业化发展阶段的判断

工业现代化的标志_衡量指标及对中国工业的初步评价

1994 10615 293 11813 14818 127 11013 10415 9719 10514

1995 11112 384 13315 16813 13615 11517 10614 100 10817

1996 11417 416 14018 18618 14813 12017 10714 10014 11111

社 , 2000 年 , 第 39 页 。

·19 ·

中国社会科学 2003 年第 源自 期成了工业化任务 , 工业基本实现了现代化 , 工业增长呈现缓慢稳定增长的趋势 。除美国外其它 国家工业增长水平低于世界平均增长水平 。 (2) 虽然实现工业现代化的国家工业增长速度较慢 , 但由于合理的工业结构和先进技术的应用 , 劳动生产率达到了很高水平 , 而且劳动生产率的增 长速度也很快 。如表 2 所示 , 在经过结构调整时期的高速增长过程后 , 发达国家的工业劳动生产 率都达到了相当高的水平 。到 1980 年以后 , 发达国家制造业每个工人每年创造的增加值都大于 25 000美元 (未完成结构调整时期工业高速增长任务的发展中国家一般都远远低于这个数字) , 1990 —1994 年与 1980 —1984 年相比 , 劳动生产率增长 100 %以上 , 而一般发展中国家同时期劳动 生产率增长约为 50 %左右 。

57 875

2 885 3 118

12 661

增长率 ( %)

7211 12218 12718 11212 16817

10811

—

4719

4918

注 : 表中增加值数字用各年的平均汇率换算为美元 , 计算增长率时没有考虑不同年份美元币值的变化 , 如果考虑到相应的 币值变化 , 实际增长率要低于表中数字 。由于在比较期间 , 中国外汇管理体制发生了变化 , 中国的数字是不具有直接 可比性的 。

工业化阶段详细

工业化阶段工业化是机器大工业在国民经济中发展并取得优势地位的过程。

它推动整个国民经济的技术改造,使生产日益社会化,工人阶级队伍不断扩大,城市迅速发展。

有社会主义工业化和资本主义工业化,它们的目的、道路和方法各不相同。

工业化通常被定义为工业(特别是其中的制造业)或第二产业产值(或收入)在国民生产总值(或国民收入)中比重不断上升的过程,以及工业就业人数在总就业人数中比重不断上升的过程。

工业发展是工业化的显著特征之一,但工业化并不能狭隘地仅仅理解为工业发展。

因为工业化是现代化的核心内容,是传统农业社会向现代工业社会转变的过程。

在这一过程中,工业发展绝不是孤立进行的,而总是与农业现代化和服务业发展相辅相成的,总是以贸易的发展、市场范围的扩大和产权交易制度的完善等为依托的。

在工业化进程中,主要表现为工业生产量的快速增长,新兴部门大量出现,高新技术广泛应用,劳动生产率大幅提高,城镇化水平和国民消费层次全面提升。

国际上衡量工业化程度,主要经济指标有四项:一是人均生产总值,人均 GDP 达到 1000 美元为初期阶段,人均 3000 美元为中期,人均 5000 美元为后期;二是工业化率,即工业增加值占全部生产总值的比重。

工业化率达到20%-40%,为正在工业化初期,40%-60%为半工业化国家,60%以上为工业化国家;三是三次产业结构和就业结构,一般工业化初期,三次产业结构为12.7:37.8:49.5;就业结构为 15.9: 36.8:47.3;四是城市化率,即为城镇常住人口占总人口的比重,一般工业化初期为37%以上,工业化国家则达到 65%以上。

工业化的第一阶段往往是轻纺工业为先导产业和支柱产业,到第二阶段进入重化工业化,重工业和石化化学工业成为先导产业和支柱产业。

反映重化工业化过程的指标是霍夫曼系数。

工业化和外向型经济也有密切关系。

发展中国家的工业化往往经历进口替代和出口替代两个阶段,但忽视出口替代的单纯追求进口替代大多会失败,而先实行出口替代,完成资本积累后再进行进口替代则大多会成功,其中亚洲四小龙是典型代表。

工业化阶段划分标准

工业化阶段划分标准

工业化是现代社会发展的重要阶段,其发展历程经历了不同的阶段。

为了更好地了解工业化的发展,我们需要对工业化阶段进行划分。

在这篇文档中,我们将探讨工业化阶段的划分标准。

首先,工业化阶段的划分可以根据工业化的起始阶段进行。

工业化的起始阶段可以追溯到18世纪的英国。

这一阶段以手工业为主,生产方式落后,生产效率低下。

随着蒸汽机的发明和应用,工业化进入了第一阶段,即机器工业阶段。

这一阶段以机器生产为特征,生产方式开始机械化,生产效率大幅提高。

其次,工业化阶段的划分还可以根据工业化的发展速度进行。

随着科学技术的不断进步,工业化进入了第二阶段,即大规模工业化阶段。

这一阶段以大规模生产为特征,工业化程度不断加深,生产规模不断扩大,生产效率得到了进一步提高。

另外,工业化阶段的划分还可以根据工业化的产业结构进行。

随着信息技术的快速发展,工业化进入了第三阶段,即信息化工业化阶段。

这一阶段以信息技术为核心,产业结构发生了重大变革,高新技术产业蓬勃发展,生产方式和管理方式发生了革命性的变化。

总的来说,工业化阶段的划分标准可以从工业化的起始阶段、发展速度和产业结构三个方面进行考量。

通过对工业化阶段的划分,我们可以更好地了解工业化的发展历程,为未来的工业化发展提供借鉴和参考。

希望这篇文档能够对大家有所帮助。

试析对中国工业化发展阶段的基本判断

兰

——

维普资讯

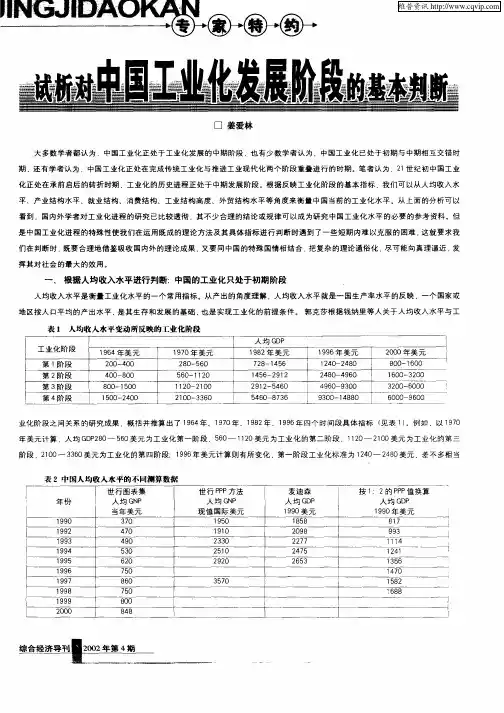

于 1 7 年 时期工业化 的第三阶段与 第四阶段 之间 , O 9 这说 明 . 不同年代 . 在 工业 化的美元标准是有差异的 . 它反映了工 业化发展的程度 。

注 :1 7 0年与 1 6 9 9 4年美元 的换算 因子为 14 7 ..1 0年与 1 8 9 2年美元 的换 算因子 为 26 9 . .取 自钱纳里 等人 的研 究结果 :1 6 4年 9

维普资讯

国

口 姜爱 林

大 多数学者都认 为 .中国工 业化正处于 工业化发展 的 中期 阶段 ,也有 少数学者认 为 ,中国工 业化已处于 初期与 中期 相互交错 时 期. 还有 学者认 为 .中国工业化 正处在完成 传统工业 化与推进工 业现 代化两个 阶段重叠进 行 的时期 。笔者认 为 .2 世 纪初中国工 业 1 化正处在 承前 启后 的转折 时期 ,工业化 的历史进程正 处于 中期 发展 阶段 。根 据反映工 业化阶段 的基本指标 .我们可 以从人 均收入水

1 3 99 1 4 99 1 5 99

30 7

47 0

49 0 53 0 62 0

15 0 9

1 1 0 9

233 0 251 0 29 20

15 8 8

2 9 08

22 77 2 475 2 653

87 1

表 1 人 均 收 人 水 平 变 动 所 反 映 的 工 业化 阶 段 工 业 化 阶 段 1 6 美 元 4年 9 17 0年 美元 9

人均 G P D 18 美元 2年 9

19 6年 美元 9

20 0 0年 美 元

第1 阶段

第 2 段 阶

20 4 0 0 - 0

中国正处于工业化加速发展的重要阶段

中国正处于工业化加速发展的重要阶段。

面对工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展的新形势新任务,中央提出大力推进信息化与工业化融合,走新型工业化道路,这是深刻把握我国工业化面临的新课题新矛盾而作出的战略决策,是中国将要长期面对的艰巨而繁重的战略任务,也是新组建的工业和信息部肩负的重任。

一、走新型工业化道路是中国加快现代化建设的战略选择改革开放30年来,中国工业实现了跨越式发展,建立了相对完善的产业体系,成为全球制造业大国,工业化已进入加速发展的新阶段。

作为一个人力资源丰富、自然资源短缺、生态环境脆弱的发展中大国,中国工业化的任务艰巨而繁重,也面临更加严峻的挑战。

长期以来,我国经济的快速增长在很大程度上是依靠消耗大量物质资源实现的,经济增长方式比较粗放,呈现出高投入、高消耗、高排放、低效率的特征。

同时,中国的经济增长主要依赖于投资与出口拉动,工业经济在整个国民经济中占绝对主体地位。

但中国工业整体的技术创新能力仍然薄弱、管理水平落后,结构性矛盾比较突出,依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新对经济增长的作用还不明显。

当今世界正在发生广泛而深刻的变化。

发达国家已基本实现工业化,经济结构调整在不断深化,制造业正加快从生产型制造向服务型制造转型,服务业正在从传统的服务经济向现代服务经济转型。

全球产业竞争日益激烈,跨国公司在不断巩固和强化关键环节的基础上,加快转移高污染、高耗能、低附加值的生产环节。

全球战略资源日益短缺,进入了高资源价格时代,走发达国家廉价资源支撑下的传统工业化道路已不现实。

全球信息化浪潮席卷全球,信息技术与制造环节的融合日益深化,呈现出设计信息化、装备智能化、流程自动化、管理现代化的发展趋势,精益生产、敏捷制造、虚拟制造、网络化制造等新的生产方式广泛普及,重塑着传统的生产方式和管理模式。

我国的工业化正处于加速发展的关键时期,党中央、国务院面对国内外新形势新要求,抓住信息化深入发展的战略机遇,提出大力推进信息化与工业化融合,走中国特色新型工业化道路,实现经济从粗放经营向集约经营的转变、从规模速度型向创新效益型的转变,全面转入科学发展的新阶段。

中国工业化阶段的测度与路径转型

中国工业化阶段的测度与路径转型作者:罗吉来源:《现代企业》2017年第05期目前,我国工业发展到了一个关键时期,长期以来我国高度依赖制造业尤其是重化工制造业,但重化工业的发展已经到了一个极限,重化工制造业正面临诸如土地不足、环境污染、能源消耗以及水资源不足等问题,是否我国重化工增长已经到了极限,未来我国工业化将如何进行,这都依赖于对我国工业化阶段的判断。

基于此,本文试图从多个研究角度对我国工业化阶段进行实证测度,并结合我国工业化特殊的历史背景与国情,探讨工业化趋势的走向。

一、关于工业化水平阶段测度及我国工业化阶段的判断1.依据钱纳里“标准结构”理论,中国工业化处于初级产品生产阶段。

人均收入水平是衡量工业化水平的一个常用指标。

从产出的角度理解,人均收入水平就是一国生产率水平的反映,也是实现工业化的前提条件。

H.钱纳里等人对工业化程度的实证研究表明:人均GDP水平与工业化水平成正比,人均GDP越高,工业化程度也越高。

根据H.钱纳里等人的分析,现代经济发展分为三个大的阶段,即准工业化阶段、工业化实现阶段和后工业化阶段;该划分方法又被称为钱纳里一般标准工业化模式。

2014年我国人均GDP按当年汇率换算为7575美元,对照H.钱纳里的总量标准,我国的工业化处于工业高级化阶段。

2.依据霍夫曼定理,中国工业化进入后期工业化成熟阶段。

霍夫曼比例被定义为消费品工业净产值与资本品工业净产值之比。

在工业化进程中,消费品工业净产值与资本品工业净产值之间比例呈不断下降的趋势,即霍夫曼比率与工业化水平成反向变动。

据此,将工业化划分为四个阶段:初期阶段说明工业化水平较低,尚处于农业为主导产业时期;中期及中后期阶段工业化程度有所加强,正处于振兴时期,初步迈入工业化国家行列;后工业化阶段,工业化高度发达。

对照霍夫曼比率,考察我国1978年—2014年工业内部结构变动情况可知,我国工业结构重型化态势明显,显然这种重工业比重的加速上升程度是与我国经济发展水平不相适应的,结构变化没有与结构效益实现统一,呈现“虚高”。

库兹涅茨产业结构理论的缺陷与工业化发展阶段的判断

库兹涅茨产业结构理论的缺陷与工业化发展阶段的判断○王小刚鲁荣东[摘要]库兹涅茨产业结构理论是测度工业化发展阶段的重要依据,但由于受所处时代的限制,并未预见到当代产业结构演进的新趋势,从而导致其理论的缺陷和对其理论的误读。

笔者认为,当前对区域工业化发展阶段的判断,需要在两个方面对库兹涅茨理论进行修正:一是不应把区域工业比重的上升作为测量工业化进程的主要指标;二是要考虑各个区域工业化的多样性。

依据这两方面的修正,提出判断区域工业化发展阶段的主要指标。

[关键词]库兹涅茨;产业结构理论;工业发展阶段;判断[中图分类号]F061.3[文献标识码]A[文章编号]1006—012X(2012)—03—0007(04)[作者]王小刚,研究员,四川省经济发展研究院,四川成都610021鲁荣东,高级经济师,四川省经济发展研究院,四川成都610021美国著名经济学家西蒙·库兹涅茨对经济增长中的产业结构变化作了深入研究。

其代表作《现代经济增长理论》,根据57个国家国民收入原始统计,归纳出:随着经济增长,农业部门的国民收入和社会就业在整个国民收入和总就业中的比重均不断下降;工业部门国民收入比重大体上升,而社会就业比重大体不变或略有上升;服务部门国民收入比重大体不变或略有上升,而社会就业比重呈上升趋势。

[1]库兹涅茨的产业结构理论后来被广泛引用,其统计分析的结论更被用作测度工业化发展阶段的标准。

但是,由于库兹涅茨的产业结构理论主要基于实证分析,所采用数据都是截面数据,只说明特定时期多数国家工业化一般性发展情况,并没有涉及不同地区工业化进程的差异;而且,在其获取数据的年代,后工业化时期还没有到来,他并未看到和预见到当代产业结构的演进趋势,从而导致其理论的缺陷和对其理论的误读。

一、库兹涅茨理论的主要应用库兹涅茨的产业结构理论对我国经济学领域具有深刻影响。

很多判断区域工业化发展阶段的研究报告,都依据库兹涅茨在《各国的经济增长》中提出的三次产业比重(见表1)。

工业化进程判断标准

工业化进程判断标准工业化阶段是一个国家或地区经济发展过程的重要阶段,对其判断也同工业化的定义一样,没有一个公认的标准。

根据不同的指标值将工业化进程划分为工业化初期(即工业化起步时期)、工业化中期(即工业化起飞时期)、工业化后期(即基本实现工业化的时期)和后工业化阶段(即全面实现工业化的时期)。

国外学者对工业化进程的量化测评研究一般是从工业结构、产业结构、从业结构、人均收入水平、城镇化率等方面进行测度,主要代表人物有霍夫曼、库兹涅茨、科林·克拉克、钱纳里与赛尔奎因、约翰·科迪等人。

这些典型的量化测度方法受到了国际国内普遍认可和广泛采纳。

1.工业结构水平判断方法(1)霍夫曼比例德国经济学家在1931年出版的《工业化的阶段和类型》中,提出了霍夫曼比例(H),即消费资料工业与生产资料工业的比值,并根据这个比例的变化趋势,把工业化分为四个阶段:第一阶段,霍夫曼比例介于4-6 之间; 第二阶段,霍夫曼比例介于1.5-3.5 之间; 第三阶段,霍夫曼比例介于0.5-1.5 之间; 第四阶段,霍夫曼比例小于0.5。

霍夫曼比例亦称作霍夫曼系数,其基本表达式为:霍夫曼比例=消费资料工业净产值/生产资料工业净产值霍夫曼比例揭示了工业化过程中工业部门内部结构演变的一般趋势。

霍夫曼比例越低,说明资本品工业规模越发展,相应地消费品工业比重越小,工业结构乃至整个产业结构高度越高。

因此,霍夫曼比例的变化反映了工业化的进程。

(2)科迪指标在联合国工业发展组织和世界银行联合主持的一项研究中,约翰·科迪等(1990)学者根据工业的主体部分——制造业的增加值在总商品生产部门增加值中所占的份额来衡量工业化水平。

科迪等人把工业化水平划分为非工业化(20%以下)、正在工业化( 20%~40%)、半工业化(40%~60%)、工业化(60%以上)等四类。

其中,制造业是工业的主体部分(工业还包括采掘业和自来水、电力、蒸汽、热水、煤气等行业);总商品生产增加值( 包括农业、林业、渔业; 矿产业;制造业; 电力及其他公用事业;建筑业),大体上相当于物质生产部门( 第一产业、第二产业)的增加值。

当前我国重化工业发展的阶段特征与趋势

特 专 约稿

近年来 , 国重化工业受市场供需机制调节 的 我

Байду номын сангаас

作用 日益显著 , 呈现出高速增长的趋势 , 在工业结构 中的比重不断提高 ,具有较鲜明的大国经济特征和 需求拉动特征 , 新一轮重化工业化的特征 日益明显。 我国新一轮重化工业发展阶段的特征

一

9 3 . 8

杂项商品与服务

・

71 . 0

04 . 9

32 . 5

34 . 4

3 . 5

3 . 6

4 ・

特 专 约稿

移 的重要 目的地之一 。首先 , 考虑节能环保等因素 , 发达国家不断退出某些重化产业 ,给我国重化工业 腾出了一定 的发展空间。 其次 , 国际产业转移加快 了 我 国制造业 的整体发展 ,为重化工业间接提供了市 场需求 。 而我 国产业 的国际分工依然较低 , 出口产 品 仍然集 中在较低端 的制造行业和制造环节 , 物耗 、 能 耗相对较高 ,而环保水平和附加值则相 对较低 , 如 2 0 年我 国出 口钢材均价仅有l0  ̄f 吨 , 08 O 0 v 而进 口 _ J 钢材均价则为10  ̄f, 5 0 v吨左右 , _ / 出口轿车均价仅有

发达国家仍然存在很大差距 , 具有较大的提升空间。 根据相关 预测 , 0 0 中国城市化率将 由2 0 年  ̄2 1年 08 的4 %左右达到5%, 6 O 实现初步城市化 ; 0 0 到2 2 年达 到6 %, 0 实现基 本城市化 ;0 0 2 5 年达 到7%, 5 实现高 度城市化。 伴随城镇化及收 入水平的继续提高 , 对能 源原材料及其他重化工产品的需求增长也将会持续 段时间。同时, 由于城乡二元结构矛盾特别突出, 传统低端产品和高端制造产品需求 的二元市场也将 会在较长时间内存在 ,低端市场需求必然对较高消 耗的低端产 品形成支撑 , 因此 , 会一定程度延长重化 工业化阶段的持续时间。

对我国工业化发展阶段的判断

对我国工业化发展阶段的判断一、判断工业化发展阶段的主要依据(一)划分工业化阶段的经典理论经济发展过程中,产业结构呈现出一定的规律性变化,即第一产业的比重不断下降;第二产业比重是先上升,后保持稳定,再持续下降;第三产业比重则是先略微下降,后基本平稳,再持续上升。

对此现象,国外经济学家钱纳里、库兹涅兹、赛尔奎等人,基于几十、上百个国家的案例,采取实证分析的方法,得出了经济发展阶段和工业化发展阶段的经验性判据,进而得出了“标准结构”。

不同学者对发展阶段的划分不尽相同,其中具有代表性的是钱纳里和赛尔奎的方法,他们将经济发展阶段划分为前工业化、工业化实现和后工业化三个阶段,其中工业化实现阶段又分为初期、中期、后期三个时期。

判断依据主要有人均收入水平、三次产业结构、就业结构、城市化水平等标准(见表1)。

具体而言,完成工业化进入后工业化阶段的主要标志是:人均GDP超过11170万美元(2005年美元,购买力平价);农业在三次产业结构中的比重小于10%,而且第三产业的比重高于第二产业;农业就业人口比重小于10%;城市化水平超过75%。

进入工业化后期的标志是:农业在三次产业结构中的比重小于10%,但第二产业的比重仍然大于第三产业;农业就业人口比重为10%-30%;城市化水平为60%-75%。

按此标准,美国完成工业化并进入后工业化阶段的时间是1955年,当年工业(不包括建筑业)比重为39.1%,达到最高值。

日本、韩国进入相同阶段的时间分别为1973年、1995年,工业比重的最高值分别为36.6%、41.9%。

此外,工业内部结构也发生显著变化。

工业化初期,纺织、食品等轻工业比重较高,之后比重持续下降;工业化中期,钢铁、水泥、电力等能源原材料工业比重较大,之后开始下降;工业化后期,装备制造等高加工度的制造业比重明显上升。

对工业内部结构的变化,德国经济学家霍夫曼提出了“霍夫曼定理”——在工业化进程中,霍夫曼比率或霍夫曼系数(消费品工业的净产值与资本品工业净产值之比)是不断下降的,特别是进入工业化中期,霍夫曼比率小于1,呈现出重化工业加速发展的阶段性特征。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

对我国工业化发展阶段的判断

《中国发展观察》2012年第8期

2013-3-26

判断工业化发展阶段的主要依据

(一)划分工业化阶段的经典理论

经济发展过程中,产业结构呈现出一定的规律性变化,即第一产业的比重不断下降;第二产业比重是先上升,后保持稳定,再持续下降;第三产业比重则是先略微下降,后基本平稳,再持续上升。

对此现象,国外经济学家钱纳里、库兹涅兹、赛尔奎等人,基于几十、上百个国家的案例,采取实证分析的方法,得出了经济发展阶段和工业化发展阶段的经验性判据,进而得出了“标准结构”。

不同学者对发展阶段的划分不尽相同,其中具有代表性的是钱纳里和赛尔奎的方法,他们将经济发展阶段划分为前工业化、工业化实现和后工业化三个阶段,其中工业化实现阶段又分为初期、中期、后期三个时期。

判断依据主要有人均收入水平、三次产业结构、就业结构、城市化水平等标准(见表1)。

具体而言,完成工业化进入后工业化阶段的主要标志是:人均GDP超过11170万美元(2005年美元,购买力平价);农业在三次产业结构中的比重小于10%,而且第三产业的比重高于第二产业;农业就业人口比重小于10%;城市化水平超过75%。

进入工业化后期的标志是:农业在三次产业结构中的比重小于10%,但第二产业的比重仍然大于第三产业;农业就业人口比重为10%-30%;城市化水平为60%-75%。

按此标准,美国完成工业化并进入后工业化阶段的时间是1955年,当年工业(不包括建筑业)比重为39.1%,达到最高值。

日本、韩国进入相同阶段的时间分别为1973年、1995年,工业比重的最高值分别为36.6%、41.9%。

此外,工业内部结构也发生显著变化。

工业化初期,纺织、食品等轻工业比重较高,之后比重持续下降;工业化中期,钢铁、水泥、电力等能源原材料工业比重较大,之后开始下降;工业化后期,装备制造等高加工度的制造业比重明显上升。

对工业内部结构的变化,德国经济学家霍夫曼提出了“霍夫曼定理”——在工业化进程中,霍夫曼比率或霍夫曼系数(消费品工业的净产值与资本品工业净产值之比)是不断下降的,特别是进入工业化中期,霍夫曼比率小于1,呈现出重化工业加速发展的阶段性特征。

需求结构、供应结构和比较优势的变化是造成结构变化的根本原因。

从需求的角度来看,消费是沿着衣食住行以及非物质消费的方向升级;从供给和比较优势的角度来看,一个国家要素禀赋优势是沿着土地、劳动力、资本、技术知识升级。

消费和供给两方面的共同作用使得经济增长呈现出农业—轻工业—能源原材料工业—高加工度工业—服务业的变化轨迹。

(二)经典理论面临的挑战

上述划分工业化发展阶段的经典理论,是基于几十年前的时代背景得出的经验性结论。

而新的时代特征却对经典理论形成了一定的挑战,主要有:一是全球化的影响。

上世纪90年代以来不断向纵深发展的全球化浪潮,使得国际产业分工转变为产业链的垂直分工,市场的边界得到了极大的扩展。

发达国家主要从事研发、设计、品牌以及管理组织的环节,这些环节多属于服务业;而发展中国家特别是新兴经济体主要从事加工和组装,这些环节多属于制造业。

全球化使得发达国家形成了服务于全球的服务业,使其服务业比重更高;新兴经济体形成了服务于全球的制造业,其制造业比重也更高。

这样,就在一定程度上偏离了经典理论的“标准结构”。

二是产业分工细化的影响。

更多地体现在服务业不断地从制造业部门分离出来,形成了独立且服务于制造业的服务业新门类,例如,出现了大量的独立设计、研发、创意公司,使得相关的服务业得到快速发展。

此外,专业分工的细化产生了对生产性服务业的大量需求。

例如,对第三方物流、商务咨询等服务需求的快速增长。

最后,现代产业形态还出现了制造业服务化的特点。

这样,就使得后起国家的工业与服务业的内涵与几十年前先行工业化国家有区别,出现拐点的时间也有偏差。

三是后发优势的影响。

后发国家工业化过程中面临着更为宽广的技术选择,出现了消费结构升级、城市化等需求层面以及新技术等供给层面叠加影响工业主导产业的现象,使得工业化进程在时间上被高度压缩。

英国、美国完成工业化的时间分别花了200年、135年,而日本、韩国仅分别花了65年、33年。

对我国所处工业化发展阶段的判断

(一)不同的认识

国内一些政府机构和学术单位对我国工业化所处阶段进行了分析,其结论存在着一定程度的分歧,不同之处主要体现在,是处在工业化“中期阶段”还是处在工业化“中后期阶段”。

主张我国处于工业中期阶段的主要是政府一些部门。

如工业和信息化部认为,中国目前仍处于工业化中期阶段,工业化进程远没有结束;国家统计局认为,中国2010年的工业化指数不到60(完成工业化时工业化指数为100),工业化仍可持续较长时期。

主张工业化处在由中期向后期过渡阶段的主要是学术研究机构和部分学者。

例如中国社科院课题组2007年的分析认为,2005年中国处于工业化中期的后半阶段,并预计2020年前后中国完成工业化。

国家信息中心部分专家认为,中国在1995年进入工业化中期阶段,并于2014年结束工业化中期阶段,2015年进入工业化后期阶段。

还有的学者认为,中国在1994—2002年进入工业化中期阶段,2003年以后,工业化进入中后期阶段。

造成观点分歧的原因主要在于对我国工业化发展的特点以及偏离“标准结构”程度把握的不同。

我国工业化发展阶段的特点,除了前文提到的后起国家共同具有的三个时代特征并有所放大之外,还有地区工业化发展水平差异大的特点,北京、上海处于后工业化阶段,而西藏还处在前工业化阶段。

(二)我们对工业化阶段的判断

1. 基于人均GDP指标衡量,我国已处于工业化后期阶段

2010年,我国的人均GDP达29940元,按当年平均汇率计算为4423

美元,按2005年不变价计算为3962美元,按2005年美元购买力平价计算为8506美元,已经处于钱纳里模型中的工业化后期阶段。

2. 从三次产业结构判断,我国处于工业化后期的起步阶段

按照三次产业产值结构来看,2010年第一产业产值占比为10.1%,基本接近于10%;第二产业产值占比为46.8%,比重高于第三产业的43.1%,相差3.7个百分点。

根据产业结构可以判断,我国目前处于工业化后期的起步阶段。

3. 第一产业就业比重较大,处于工业化中期阶段

改革开放以来,我国第一产业的就业比重持续下降,但受城市化水平低、农村人口多、三次产业发展滞后等因素的影响,我国第一产业就业比重仍处于较高水平,2010年为36.7%,高于第三产业2.1个百分点,高于第二产业8个百分点,处于工业化中期30%-45%的范围内。

4. 城市化水平低,刚迈入工业化中期门槛

由于我国社会经济“城乡二元结构”的不平衡性,我国城市化率一直处于较低水平。

2011年,我国城市化率首次超过50%,迈入工业化中期的50%-60%范围内,但低于工业化后期至少10个百分点。

因而,如果基于城市化水平判断,我国目前刚进入工业化中期的初始阶段。

可见,我国城市化水平严重滞后于工业化的整体进程。

基于人均GDP指标衡量,我国已处于工业化后期阶段,但采用购买力平价的人均GDP高估了工业化发展水平;从三次产业结构判断,我国处

于工业化后期的起步阶段;从就业结构看,处于工业化中期阶段;从城市

化水平看则是刚迈入工业化中期门槛,但存在着因城市化滞后于工业化和城市化率统计数据的偏差而低估了工业化发展阶段。

综合来看,我们认为,我国的工业化总体上处于中期阶段,但已出现向后期阶段过渡的明显特征,2020年左右基本实现工业化。

理论上并不存在工业化“中后期”的阶段划分,所谓“中后期”是指由工业化的中期向后期过渡。

工业化发展阶段的变化,意味着经济发展的驱动因素将发生改变,工业化中期阶段的经济增长主要依靠资本投入,而后期阶段就转变到主要依靠技术进步上来(见表3)。

换句话说,源自经济系统的、依靠技术进步驱动经济发展的内生倒逼机制正在形成过程中。