《中国近现代社会生活的变迁》

中国近现代社会生活的变迁教案

中国近现代社会生活的变迁教案教案:中国近现代社会生活的变迁一、教学目标1.了解中国近现代社会的历史背景和变迁。

2.掌握中国近现代社会生活的主要变化。

3.培养学生的历史意识和思辨能力。

二、教学重点与难点1.掌握中国近现代社会生活的主要变化。

2.分析变迁背后的原因和影响。

三、教学内容与教学步骤步骤一:导入(5分钟)1.引导学生回忆并讨论中国近现代社会的历史背景,比如鸦片战争、太平天国运动等。

2.引导学生思考中国近现代社会的变迁对人们生活的影响。

步骤二:学习与总结(20分钟)1.学生分组进行资料查找,了解中国近现代社会生活的主要变化。

2.每组选派一名代表进行展示,其他同学鼓励提问和讨论。

3.教师对学生的总结进行适时纠正和完善。

步骤三:分组探究与讨论(25分钟)1.教师根据学生的总结,组织分组讨论,探究中国近现代社会变迁背后的原因和影响。

2.每组代表展示研究成果,其他同学进行提问和评论。

3.教师进行点评,引导学生总结分析。

步骤四:归纳总结(15分钟)1.教师与学生一起进行总结,梳理中国近现代社会生活的主要变化和变迁背后的原因和影响。

四、教学活动设计理念和原则1.学生主体:教师以学生为中心,通过启发式教学和问题导向的学习,培养学生的思辨能力。

2.多元方法:多种教学手段交替使用,激发学生的学习兴趣和参与度。

3.合作学习:通过小组合作学习,培养学生的协作能力和口头表达能力。

五、教学评估1.课堂讨论和展示的参与度。

2.学生的笔记和总结的完整性和准确性。

3.学生对于近现代社会变迁原因和影响的思考和总结能力。

六、拓展延伸1.学生可通过查找资料,进一步了解中国近现代社会生活的变迁。

2.鼓励学生进行实地考察或采访,了解老一辈人的亲身经历和见证。

七、教学反思通过本课的教学设计和实施,学生能够了解中国近现代社会生活的变迁、分析变迁背后的原因和影响,培养了学生的历史意识和思辨能力。

同时,通过小组讨论和展示的形式,增强了学生的合作学习和表达能力。

中国近现代社会生活的变迁

中国近现代社会生活的变迁一、物质生活和社会习俗的变迁1、服饰变化⑴趋势:由拘谨、保守、呆板、等级森严向美观、适体、方便、平民化转变⑵表现:①近代:男性:长袍马褂、西装、中山装女性:改良后的旗袍②20世纪50年代至60年代中期:以列宁装和连衣裙为特征的苏式服装一度受到青睐民众服饰趋于单调,军装和“干部服”盛行③改革开放后:对服饰的要求由穿得暖向穿得好过渡中国服饰从封闭走向开放2、饮食文化变化⑴中餐:四大菜系,即鲁菜、粤菜、川菜、淮扬菜⑵西餐:鸦片战争后,西餐传入中国,出现了中西餐并行的局面3、居室建筑变化⑴传统居室:四合院是北方地区的典型民居⑵西式住房:鸦片战争后,在租界,西式住房开始大量出现;20世纪30年代前后,出现欧化的新式住宅。

4、社会习俗变化⑴背景:辛亥革命、新文化运动、新中国的成立以及改革开放等对社会习俗变革产生的影响。

⑵表现:①婚丧礼俗:清末民初,新青年男女开始反对包办婚姻,主张婚姻自由,仿效西式婚礼新中国成立后,开始用火葬代替土葬②社交礼仪:民国初,采用西方的握手和鞠躬,取代跪拜礼;在称呼上,用先生和同志,取代老爷和大人。

二、交通和通信工具的进步1、交通工具更新⑴特点:更迭速度快,在城市比较显著,在乡村则迟缓得多⑵概况:①人力车:是近代城镇中重要的交通工具②自行车:在19世纪中后期传入中国,20世纪初普及③公共交通:1906年,天津创办了有轨电车交通系统1924年上海开始有公共汽车1969年北京地铁开始运营,结束了中国没有城市地铁的历史2003年上海磁悬浮列车专线投入商业运营,标志着世界上第一条商业化运营的磁悬浮列车专线开通。

④轮船:1865年,中国建造成了自行设计的第一艘轮船,中国近代造船业得以发端⑤火车:19世纪末20世纪初,铁路建设进入快速发展时期2006年,青藏铁路全线贯通,是我国铁路建设史上具有里程碑意义的事件⑥飞机:20世纪20年代初,民航事业起步,30年代中期已形成航空网新中国成立后,全国所有省份实现了飞机的运营2008年,中国民航累计完成旅客运输量1.92亿人次2、邮电通信设施的完善⑴邮政:①19世纪中叶,依靠驿站和民信局通信②1896年海关正式办理邮政,“大清邮政局”成立③辛亥革命后,大清邮政改称中华邮政,邮局邮路进一步扩展⑵电信:①1877年,丁日昌在台湾架设电报线,成为中国人自办有线电报的开端②1906年创设无线电报,到1932年底,开设了国际无线电报业务⑶电话:①1882年,传入中国②1949年11月,中华人民共和国邮电部成立,开创邮政和电信合一的新时代3、交通通信工具进步的影响⑴促进了人员、商品的流通与信息的传递⑵加速了城市化进程⑶改变了人们的生活方式和思想观念⑷推动了经济与社会的发展三、大众传播媒介的更新1、大众报业的发展⑴发展原因:社会需要适合普通民众阅读需求的大众报纸⑵西人办报:从19世纪40年代到90年代,在华传教士兴起一股办报的热潮,拉开了中国近代报刊业的序幕。

中国近现代社会生活的变迁

中国近现代社会生活的变迁近现代社会是一个飞速发展的时代,中国作为世界上人口最多的国家之一,其社会生活的变迁更是显著而深远的。

从封建社会到现代化社会,中国社会经历了许多巨大的变革,这些变革不仅改变了人们的生活方式,也影响了他们的思想观念和价值取向。

在封建社会时期,中国社会以农耕经济为主导,人们的生活围绕着农业生产展开。

封建等级制度严格,社会地位固化,人们的生活方式和思想观念受到了严格的束缚。

然而,随着近代工业革命的影响,中国社会开始发生了翻天覆地的变化。

19世纪末20世纪初,中国经历了一系列的变革运动,包括戊戌变法、辛亥革命等,这些变革不仅改变了政治体制,也影响了社会生活。

新的思想观念开始涌现,人们开始追求自由、平等和民主,传统的封建观念逐渐被打破,社会地位开始发生变化。

随着工业化和城市化的进程,中国社会生活发生了翻天覆地的变化。

农村人口向城市大规模转移,城市化进程加快,城市的面貌焕然一新。

人们的生活方式也发生了巨大的变化,传统的生活方式被现代化的生活方式所取代。

人们开始追求物质生活的丰富和多样化,消费观念开始发生变化,人们开始注重个性化和品质化的消费。

与此同时,信息技术的发展也给中国社会生活带来了巨大的变革。

互联网的普及使得人们的生活变得更加便利,信息的获取变得更加快捷。

人们开始通过互联网进行购物、社交、学习等各种活动,生活方式和社交方式也发生了翻天覆地的变化。

总的来说,中国近现代社会生活的变迁是一个漫长而又曲折的过程,这个过程不仅改变了人们的生活方式,也影响了他们的思想观念和价值取向。

随着社会的不断发展,中国社会生活的变迁还将继续,我们期待着一个更加美好的未来。

中国近现代社会生活的变迁

中国近现代社会生活的变迁自鸦片战争以后,中国社会发生了深刻的变化:经济上自给自足的自然经济开始解体,中国民族资本主义产生和发展,出现工业化的趋势;政治上西方资本主义的君主立宪、民权、平等思想传入,出现民主化的趋势;思想文化方面反对传统儒教,提倡学习西方,出现了科学民主的趋势。

新中国成立后,我们在一步步向现代化迈进,向物质文明、精神文明和政治文明迈进。

随着这些变化,近现代中国的社会生活方面也发生了重大变化。

(1)衣:辛亥革命后,南京临时政府颁布了剪辫令,几年里全国男子绝大部分都剪掉了辫子;服饰上的变化是出现中山装和旗袍;同时废除了残害妇女身心健康的缠足陋习。

随着中华人民共和国的建立,中山装、人民装、列宁装迅速取代西装、旗袍,变得越来越流行,成为共和国初期的主要服装样式。

在新中国改革开放前很长一段时间内,人们都穿着千篇一律的灰色中山装或蓝色解放装,被形容为“蓝(灰)色的海洋”。

改革开放后,随着经济的发展,服装样式也逐渐多样化,男装以西服和茄克衫为主,女装式样更多,牛仔服是男女青少年喜爱的款式,最为流行。

展示新颖款式的时装表演会接连不断,日新月异的时装令人目不暇接。

(2)食:饮食习惯具有强烈的民族传承性,也受着自然环境和生产方式的巨大影响和制约。

如南方稻作农业区以稻米为主食,北方旱作农业区则以菽麦粟米为主食。

民国时期的饮食结构有了新的变化。

在一些沿海城市,西餐已逐渐成为时尚的佳肴。

外国传来的卷烟,大量地排挤了中国的旱烟和水烟。

这些现象,使中国的传统食品工业发生了变化。

但在广大的农村,贫苦农民仍旧是吃糠咽菜,西方食品在那里根本没有市场。

20世纪50年代末~60年代,国家对城镇居民实行粮食定量供应。

随着经济的发展,尤其是改革开放以来,绝大部分人的饮食结构正在发生变化。

主要是饮食多样化,主食的比例逐渐下降,副食和果品的比例逐渐增加。

主食的内容也在变化,以大米和面粉等细粮为主食,吃玉米面和高粱面的人在逐渐减少。

《中国近现代社会生活的变迁》教案最全版

《中国近现代社会生活的变迁》教案【课标解读】了解近代以来人们物质生活和社会习俗变化的史实,探讨其变化的因素。

【课前导读】1.近现代社会的剧变是促使人们社会生活方式变化的根本原因。

2.中国近现代社会生活方式变化的主要阶段特点:①19世纪中期至20世纪中期,中西合璧,不土不洋是这一阶段社会生活方式最突出特点;②20世纪50年代后(新中国成立后),面貌焕然一新,但受到政治生活的明显影响;③20世纪80年代后(改革开放后),变化迅速,科技在民众生活中的影响不断增加。

3.近现代社会生活方式变迁反映了中国社会近现代化的进程和社会的进步。

【知识结构】一、近现代服饰的变化1.总趋势(总特点):拘谨、保守、呆板、等级森严——美观、适体、方便、平民化2.近代:(1)男子服饰:①长袍马褂——流行整个近代②西装——鸦片战争后传入,民国流行(疑难探究)西装何时传入我国?为何流行?(西装的传入:鸦片战争后传入,民国初流行。

流行的原因:从穿的角度:适体、潇洒;从社会转型:是民国成立后剪发易服的产物;从社会思潮:民国初年崇洋风气的产物。

或西方文化对中国的侵略;西学思潮)③中山装A.基础、时间、设计者B.造型特征:立翻领,对襟,前襟五粒扣,四个贴袋,袖口三粒扣。

后片不破缝。

这些形制其实是有讲究的,根据《易经》周代礼仪等内容寓以意义。

其一,前身四个口袋表示国之四维(礼、义、廉、耻)。

其二,门禁五粒纽扣区别于西方的三权分立的五权分立(行政、立法、司法、考试、监察)。

其三,袖口三粒纽扣表示三民主义(民族、民权、民生)。

其四,后背不破缝,表示国家和平统一之大义。

(疑难探究)从西装到中山装你能读出哪些启示?(从西装到中山装:反映中西文化的冲突与融合)(2)女子服饰——旗袍的变化及流行:由宽松肥大到适体、短袍窄袖(20世纪20年代)(疑难探究)谈谈你对我国古代服饰的特点的认识。

A.样式变化不大,宽松肥大,遮盖了女性的曲线;反映了晚清时期,在封建伦理道德之下,人们的思想拘谨、保守、呆板。

中国近现代社会生活的变迁

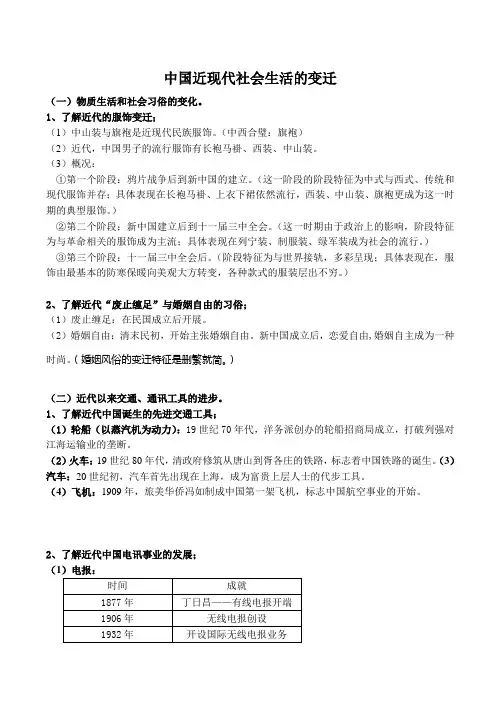

中国近现代社会生活的变迁(一)物质生活和社会习俗的变化。

1、了解近代的服饰变迁;(1)中山装与旗袍是近现代民族服饰。

(中西合璧:旗袍)(2)近代,中国男子的流行服饰有长袍马褂、西装、中山装。

(3)概况:①第一个阶段:鸦片战争后到新中国的建立。

(这一阶段的阶段特征为中式与西式、传统和现代服饰并存;具体表现在长袍马褂、上衣下裙依然流行,西装、中山装、旗袍更成为这一时期的典型服饰。

)②第二个阶段:新中国建立后到十一届三中全会。

(这一时期由于政治上的影响,阶段特征为与革命相关的服饰成为主流;具体表现在列宁装、制服装、绿军装成为社会的流行。

)③第三个阶段:十一届三中全会后。

(阶段特征为与世界接轨,多彩呈现;具体表现在,服饰由最基本的防寒保暖向美观大方转变,各种款式的服装层出不穷。

)2、了解近代“废止缠足”与婚姻自由的习俗;(1)废止缠足:在民国成立后开展。

(2)婚姻自由:清末民初,开始主张婚姻自由。

新中国成立后,恋爱自由,婚姻自主成为一种时尚。

(婚姻风俗的变迁特征是删繁就简。

)(二)近代以来交通、通讯工具的进步。

1、了解近代中国诞生的先进交通工具;(1)轮船(以蒸汽机为动力):19世纪70年代,洋务派创办的轮船招商局成立,打破列强对江海运输业的垄断。

(2)火车:19世纪80年代,清政府修筑从唐山到胥各庄的铁路,标志着中国铁路的诞生。

(3)汽车:20世纪初,汽车首先出现在上海,成为富贵上层人士的代步工具。

(4)飞机:1909年,旅美华侨冯如制成中国第一架飞机,标志中国航空事业的开始。

2、了解近代中国电讯事业的发展;(1)电报:(2)电话:(三)大众传播媒体的发展。

1、知道中国近代前期的一些代表性报刊;(1)世界现存最古老的报纸:唐代《邸报》。

近代化报刊产生:在华传教士创办。

(2)1873年出版的《昭文新报》开创了国人办报的先例。

(3)维新运动中,国人办报形成高潮,其中影响较大:《中外纪闻》《强学报》《时务报》等。

中国近现代社会生活的变迁教案

中国近现代社会生活的变迁教案第一章:鸦片战争与近现代中国的开端1.1 教学目标:了解鸦片战争的历史背景及其对中国近现代社会生活的影响。

1.2 教学内容:1.2.1 鸦片战争的起因和过程1.2.2 鸦片战争对中国社会的影响1.2.3 鸦片战争后的中国近现代社会生活变迁1.3 教学方法:采用讲授法,结合多媒体展示相关历史图片和视频,引导学生了解鸦片战争的历史背景及其对中国近现代社会生活的影响。

1.4 教学活动:1.4.1 导入:通过展示鸦片战争前后的历史图片,引导学生思考中国近现代社会的变迁。

1.4.2 讲授:详细讲解鸦片战争的起因、过程及其对中国社会的影响。

1.4.3 讨论:分组讨论鸦片战争后的中国近现代社会生活变迁,分享各自的观点。

1.4.4 总结:总结鸦片战争对中国近现代社会生活的影响,引导学生认识到近现代中国的历史转折。

第二章:洋务运动与近现代中国社会生活的变革2.1 教学目标:了解洋务运动的历史背景及其对中国近现代社会生活的影响。

2.2 教学内容:2.2.1 洋务运动的发起和过程2.2.2 洋务运动对中国社会的影响2.2.3 洋务运动后的中国近现代社会生活变迁2.3 教学方法:采用讲授法,结合多媒体展示相关历史图片和视频,引导学生了解洋务运动的历史背景及其对中国近现代社会生活的影响。

2.4 教学活动:2.4.1 导入:通过展示洋务运动前后的历史图片,引导学生思考中国近现代社会的变迁。

2.4.2 讲授:详细讲解洋务运动的发起、过程及其对中国社会的影响。

2.4.3 讨论:分组讨论洋务运动后的中国近现代社会生活变迁,分享各自的观点。

2.4.4 总结:总结洋务运动对中国近现代社会生活的影响,引导学生认识到近现代中国的历史转折。

第三章:辛亥革命与近现代中国社会生活的变革3.1 教学目标:了解辛亥革命的历史背景及其对中国近现代社会生活的影响。

3.2 教学内容:3.2.1 辛亥革命的发生和过程3.2.2 辛亥革命对中国社会的影响3.2.3 辛亥革命后的中国近现代社会生活变迁3.3 教学方法:采用讲授法,结合多媒体展示相关历史图片和视频,引导学生了解辛亥革命的历史背景及其对中国近现代社会生活的影响。

中国近现代社会生活的变迁

一、变化中的男女服饰

二、风俗习惯的变革 三、交通及通讯工具的进步 四、互联网与民众生活的渐变 五、总结

一、

变化中的男女服饰

服装是一种记忆,也是一种语言、一种文化。它的变化是以非 文本方式记录着社会政治、经济及文化的历史变迁。

探究: 从图一到图二,从图三到图四,你能看出中国服饰变化的什么趋 势?有什么特点?

清初“剃发易服”政策的特点:以满人样 式为基准;强制;残酷;时间长。 实施这一政策的目的:巩固满洲人对全 国的统治;削弱被征服民族的反抗意识。

材料二 太平天国鄙视清代衣冠,开始起义时穿着传统服装打 仗,而将清代官服“随地抛弃”,“往来践踏”。……当时除 天王可袍上绣龙以外,其他高级官员须根据场合而定,低级官 员则绝对不着龙袍,但缀有龙纹的朝帽却是大多数官员的首服。 其他规定多来自《周礼》,以五行四神来确定背心图案、服装 以及缘边的颜色。 ——摘自庄华峰等著《中国社会生活史》

衡性。 (4)中国近代社会生活的变化实质上是东西方文化的激烈碰撞, 结果是中西文化逐渐融合,且保留了中华民族的文化特色。 (5)中国近代社会生活的变化,与中国近现代史上的政治运动紧 密服”改革的影响:促进中国服饰近代化;冲击传统 习俗,促进观念变革;国货滞销,制约民族工业的发展。

综合上述材料和所学知识,谈谈你对清初至民国初年“易服” 的认识。

认识 : ①“易服”带有强烈的政治色彩; ②服饰从等级、尊卑走向大众化,具有进步性; ③“易服”与政府政策和社会经济发展相关; ④人们思想观念的转变促进了“易服”; ⑤民族交往、中外交流是“易服”的重要因素之一; ⑥“易服”在与世界接轨的同时,要保留自己的民族特色。

等重大社会变革对社会生活也产生重要影响。

(5)经济(生产力)的发展是推动社会生活巨变的根本原因。

中国近现代社会生活的变迁1

第一课 第二课 第三课 物质生活和社会习俗的变迁 交通和通信工具的进步 大众传播媒介的更新

瑞安十中 黄国锐

变迁主线: 衣、食、住、行、习俗、传媒

变迁阶段: 1、19世纪中期至20世纪中叶 2、20世纪50年代后

3、改革开放后

4、20世纪末以来 突出特征: 1、中西合璧、土洋结合 2、焕然一新、单调呆板 3、科技成果影响增强 b) 变化的总体趋势:由拘谨、保守、呆板、 等级森严,逐渐向美观、适体、方便、平民 化转变。 近代以来服饰变化的原因:随着鸦片战 争打开中国大门,中国进入半殖民地半封建 社会,社会结构随之产生变动,西方文化和 生活方式推动着个性的解放,首先体现在穿 着上摆脱旧的束缚。

变迁原因: 鸦片战争辛亥革命新中国建立改革开放

中国服饰文化源远流长

仅49克

马王堆织锦

汉服,为以汉民族为基础的中华民族的传统服饰, 黄帝制衣,交领右衽。

长袍马褂

旗袍

旗袍的演变

民国初年穿旗袍的妇女

连衣裙

列宁装

绿军装

干部装

思考:以中国近代以来女性服饰的变化为例,说明 中国服饰的发展趋势

近现代服饰的变迁简表

阶段 表现 服饰特征 时代特征

长袍马褂 鸦片战争后 旗袍 至 西装 新中国成立 中山装 新中国成立 列宁装 至十一届三 干部装 中全会 绿军装

中式与西式、半殖民地 传统与现代 半封建社 并存 会

政治色彩强 独立自主 烈 人民民主

十一届三中 异彩纷呈 全会至今

美观大方 彰显个性

解放思想 改革开放

中国近现代社会生活的变迁

4、习俗风尚 维新派----辛亥革命前后----民国时期 传统婚姻习俗被打破,婚姻自由,举办文明婚礼; 社交礼仪也日益平等化、大众化和民主化; 妇女地位在一定程度上提高(妇女不缠足); 断发易服成为不可阻挡的社会历史潮流。

二、新中国社会生活新风尚

50年代—70年代勤俭节约、无私奉献是主流---改革开放以后

六、交通通讯事业发展的影响

2021/4/9

6

第16课

大众传媒的变迁

一、报刊业走向繁荣

19世纪中期前后,外国人在华办报

外文报:《中国丛报》《万国公报》

中文报:《东西洋考每月统记传》《申报》

19世纪70年代中国人自己办报

戊戌变法时期《时务报》

辛亥革命时期《民报》

新文化运动时期《新青年》

新民主主义革命时期 20世纪前期

新中国成立后 改革开放以后中国的报道领域,丰富了人们的生活。

二、影视事业的发展

1、电影事业

1895.2,法国的卢米埃尔兄弟;起步 1905年11月《定军山》

1931年,中国拍摄成功自己的第一部有声电影──《歌女红牡丹》

2021/4/9

7

进步影片:

新中国成立初期,由于限制,民航发展有限

改革开放以后,逐渐放宽并最终取消了限制,中国已成为世界

民航大国。

意义:推动了经济文化的交流,对人民的社会文化生活产生

了深刻的影响

2021/4/9

5

五、通讯工具和通讯事业的发展 有线电报和无线电报的发展 19世纪70年代,丹麦电报公司私自在上海建起电报机房 1877年,福建巡抚丁日昌在台湾架设中国第一条有线电报线 20世纪初,上海崇明装置无线电台,设立无线电报局 电话的发展 1875年上海招商局架设电话线,开通第一部电话 20世纪初,清在南京开办第一个电话局,开通第一部市内电话 新中国成立后逐渐形成全国电讯网络 改革开放后快速发展,2003年末,固定电话和移动电话数据 世界首位 互联网的发展

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

(2)鸦片战争后: ①西餐传入 ②面包房、咖啡店等 ③西式糖、烟、酒、饮料等

异味争尝——并行于世的中西餐

鲁菜:脱骨扒鸡 粤菜:东江盐焗鸡

川菜:麻婆豆腐

淮扬菜:清炖狮子头

四 大 菜 系

烹饪方式、食品种类、 就餐环境、礼节要求存 在明显区别

中方饮食追求美味奉为首要 目的,“以味为核心”; 西方饮食以营养为最高准则, 讲求营养成分,搭配合宜。

第14课 物质生活与习俗的变迁

考纲要求: 动荡中变化的近代社会生活; 新中国社会生活的新风尚。

一、动荡中变化的近代社会生活: 1.服饰变化: ①男装: 长袍马褂 西装

中山装

▲西装流行的原因: A.西方列强入侵,西方生活方式传入中国,受西方文化 影响 B.洋务运动兴起(买办、留学幼童) C.向西方学习要求的反映 D.崇洋媚外的心理,追求时髦

冯如和他的飞机

沪淞铁路(1876)

字程公 京 形师里 张 路他, 铁 线设詹 路 。计天 全 了佑长 “为 人总 ”工多 200

詹天佑

1876年,英国商人未经允许建造了沪淞铁路(中国最早的铁路)。 但不久即被拆毁并掷入大海。 1881年,中国自建的第一条铁路——唐山至胥各庄铁路在一片反 对声中建成通车。 1909年京张铁路建成通车,成为中国铁路史上的里程碑.这是第一 条中国人(詹天佑)自行设计的铁路。 近代中国铁路发展缓慢的原因是什么? ①帝国主义的侵略和控制;②政局动荡;③传统思想的束缚; 根本原因:中国半封建半殖民地的社会性质。

▲影响中国社会生活和习俗变化的重大事件 有哪些呢? ▲鸦片战争 西方侵略、西方文明和生活方式传入 ▲洋务运动: 兴办洋务、近代工业、教育等 ▲维新变法: 向西方学习,发展工商业,为实现 强国目标,要求改良社会风俗 ▲辛亥革命: 推翻帝制,建立民国,民主共和 观念深入人心

▲新文化运动: 民主科学思想传播,思想解放

近代以来交通业发展的原因: ▲现代:

⑤新中国成立,民族独立(前提) ⑥经济迅速发展 ⑦政府推动政策,改革开放 ⑧科技得不断进步

近代交通业发展的特点: ——半殖民地特征 ①近代中国交通业逐渐开始近代化的进程,铁路、 水运、公路和航空都获得了一定程度的发展 ②近代中国交通业受到西方列强的控制和操纵,同 时由于顽固势力阻扰、政治腐败、政局动荡、经济 落后,总体发展缓慢 ③由于各地经济发展不平衡,地域之间的交通发展 不平衡

二、新中国社会生活新风尚: 1.服饰变化:

中苏关系友好,苏联援助中国建设

①50年代:列宁装、布拉吉、中式便服

列宁装

布拉吉

二、新中国社会生活新风尚: 1.服饰变化:

与革命相关的 服饰成为主流

①50年代:列宁装、布拉吉、中式便服 ②60-70年代:绿军装

▲原因: A.文革闹革命 B.提倡节俭、艰苦朴素 C.经济不发达,物资较匮乏 D.极左思想影响

邓小平与卓琳的结婚照1939.9

1915年孙中山与宋庆龄的结婚照

建国初:毛岸英和刘思齐的结婚照

见面礼:跪拜、作揖— —鞠躬、握手 意义:礼节上的尊卑观念已为平等观念所取代

留辫本是女真人的风俗,满清入关后,多尔衮于 顺治二年规定 “剃发”之制:限旬日(十天之内)内一律遵行,违者杀而无赦。可当 时许多汉人“宁愿留发不留头,不愿留头不留发”,出现因不剃发 而出现的惨剧如“扬州十日,永嘉三屠”。

4.习俗风尚变化 (1)表现:

①剪辫易服 A留美幼童,揭开序幕 B维新派提出主张 C辛亥革命前后,具有反清革命色彩 D民国时期,政府颁布法令 ②废止缠足 A维新派提出“废止缠足” B临时政府颁布禁止裹脚法令 ③婚姻: 恋爱自由,婚姻自由(维新派) 繁琐愚昧走向简约文明 ④社交礼仪:握手、鞠躬取代跪拜礼 先生、同志取代老爷、大人 ⑤节气:民国开始改用阳历,增国庆、元旦等新节日

四、近代以来影响中国社会生活变化的因素

1.鸦片战争后,由于西方列强的侵略,客观上把西方先 进的生产方式、生活方式和习俗(文化影响)传入中国 ——西方文明的先进性是近代变化的根本原因 2.近代以来社会变化巨大,受政治运动和政局变化的影响 3.政府政策的促进 4.近现代工商业发展,城市化进程加快,经济发展 水平提高 ——现代社会生活变化的根本原因 5.西方民主思想的影响,促进思想解放 ,自由平等 观念等深入人心 6.科技水平进步,物质产品、生活用品、娱乐设施等 不断丰富 7.崇洋媚外、追求时尚、美观、舒适等心理 8.先进中国人认识到自身落后,主动向西方学习, 进步人士的鼓吹与提倡

(3)饮食变化的原因: ①西方列强入侵,西方人大批来华,移植 西方生活方式 ②近代工商业经济发展,城市化发展

③观念转变,有钱阶层追求时尚

3.居室建筑变化 (1)传统住宅: (2)近代: ①中西合璧——里弄 ②西式洋房

▲原因: ①西方入侵,西方人来华 ②经济发展,官员、商人效仿

传统民居

上海老洋房

中西合璧

封 建 迷 信

辛亥革命后,国民政府下令剪 去辫子。

一双绣花鞋竟不及一个巴掌大,而最宽的鞋跟部分,也 最多不过一寸。

从反对传统道德,争取妇女解放的角度 看,不缠足运动带有反封建的政治意义, 是一场深刻的社会革命。

图二:时髦的高跟鞋 图一:“三寸金莲”绣花鞋

由绣花鞋到高跟鞋,主要是受西方民主平等 由绣花鞋到高跟鞋你看到什么变化? 思想的影响。反映了妇女地位的提高。

▲中山装流行的原因: A.辛亥革命后孙中山提倡 B.民主革命思想和民主共和观念的反映 C.新派人士的欢迎

②女装:

旗装

改良旗袍

变化: 由穿长袍马褂到着西装带领

结

三民 主义

行政、立法、司 法、考试、监察 五权分立

以文治国

耻

义 礼

廉

清 朝 旗 袍

民 国 旗 袍

③变化趋势:由等级森严走向平民化; 由拘 谨、呆板走向美观、得体、方便;由“保守” 走向 “开放” ④变化特征:中式与西式、传统和现代 服饰并存,中西合璧,不土不洋 2.饮食变化: 饮食丰富、习惯多样 (1)中国传统饮食: 地方特色鲜明

民国时期北京某周姓女,“自幼游学欧美,染一种西洋习 气,去岁回国,即在宣武门内某学校充任教务,为出嫁 计,未行禀明父母,即在门前挂一招夫广告牌,上书女学 第一条 废除包办强迫、男尊女卑、漠视子 士周××,现年28岁,久寓北京,现执教鞭于京师某女学 女利益的封建主义婚姻制度。实行男女婚姻 校。家资及不动产可达5万元之数。自悬牌之日起,至民 国8自由、一夫一妻、男女权利平等、保护妇女 年1月止,各学士如有与××具有同等之能力及资产 和子女合法权益的新民主主义婚姻制度。 者,每日午后 4时至6时,为会谈期,务请应时驾临可也” 赵树理的《小二黑结婚》剧情:1942年山西某抗日根 第二条 禁止重婚、纳妾。禁止童养媳。禁 据地的刘家峻山村里,民兵队长小二黑与同村姑娘于小芹 止干涉寡妇婚姻自由。禁止任何人藉婚姻关 相爱,却遭到双方父母的反对。二黑的父亲二孔明还私下 系问题索取财物。 给二黑收了个童养媳;小芹的母亲三仙姑由于贪财礼,逼 小芹嫁给吃喝嫖赌的吴广荣。于小芹抛弃家庭包办婚姻, 第三条 结婚须男女双方本人完全自愿,不 与小二黑喜结良缘,冲破了在我国延续几千年的“父母之 许任何一方对他方加以强迫或任何第三者加 光、宣之交,盛行文明结婚,倡于都会商埠,内 命,媒妁之言”的婚姻制度。 以干涉。 ——徐珂《清稗类钞》 地亦渐行之。

近代以来交通业发展的原因:

▲近代:

①随着工业革命的扩展,其最新的成果传入中国,为近代 交通业的发展提供了物质条件 ②列强为满足侵华的需要,扩大在华利益,达到控制中国 广大地区,加强控制、镇压中国人民的反抗的目的,争相 控制和操纵中国交通建设(客观影响) ③先进的中国人为改变中国落后面貌,救国救民,开始 向西方学习,积极引进和兴办近代交通业,促进中国社 会发展 ④近代经济的不断发展,推动交通业进步。但各地经济 发展的严重不平衡,决定了各地交通发展的不平衡

新式交 通工具

机械牵 引工具

人力车、三轮车、自行车

1902年3月,上海 人议论最多的是一种能 够在街上自动行驶的四 轮怪物。这就是汽车。 汽车(20C初) 公共汽车(1924年) 有轨电车(1906年,天津)

1897年德国生产的本茨汽车

轮船招商局

冯如

晚清中国创办的最早的近代航 运企业。首次打破列强的垄断 局面。1865年建成中国自行设 计第一艘轮船“黄鹄号” 。

二、新中国社会生活新风尚: 3.居室建筑变化: ①建国后:住房基本解决,但总体较拥挤, 家具陈设简单 ②改革开放后: 住房状况改善

▲原因: ①改革开放后,经济迅速发展 ② 1995年政府在城镇启动“安居工程”,让中低 收入职工能较低价格买到合适的住房

二、新中国社会生活新风尚: 4.习俗风尚变化: ①新中国成立后(50-70年代) A取缔黄赌毒,涤荡封建糟粕 B1950年《婚姻法》,实行婚姻自由、一夫一妻、 男女平等新婚姻制度,促进妇女解放、移风易俗 C勤俭节约、热爱劳动、无私奉献、乐于助人 成为时尚,社会风气根本变化 ②改革开放后(80年代后) A树立新风尚,休闲方式多样化,生活质量提高 B注重环保、讲究卫生、赈济灾区等风尚正在形成

婚姻法

蒋 见证浪漫时刻 20世纪各时期结婚照大全 介 五四前 清末传统婚礼 石 与 宋 美 玲

当时结婚照不过是记录夫妻合 1919年"五四"运动前,中国人 影的影像 .算不上严格意义上的 20 年代初西方文化的传入 , 从海外留学归来的先生小姐 ,不少人已 结婚崇尚红色,新人是绝对不允 结婚照, 经信奉了基督教 ,他们一般选择穿婚纱在教堂举行婚礼。 许穿白色衣服的

二、新中国社会生活新风尚: 2.饮食变化: ①新中国成立后:(50—70年代)

A基本保障人民物质生活需要 B但食物简单按计划凭票购买 C温饱问题长期未彻底解决(尤其农村)

二、新中国社会生活新风尚: 2.饮食变化: ①新中国成立后:(50—70年代) ②改革开放后:(80年代后)