考研中医综合中医诊断学(望诊)-试卷1-1word版本

【精品】考研中医综合中医诊断学(闻诊)-试卷1-1

考研中医综合中医诊断学(闻诊)-试卷1-1 (总分:64.00,做题时间:90分钟)一、【A】1型题(总题数:15,分数:30.00)1.失音是指【A】.发音困难【B】.声音不清脆【C】.完全不能发音(此项为本题参考答案)【D】.声齐不响亮本题思路:失音即是指完全不能发音。

2.“金实不鸣”的原因多为【A】.邪气犯肺(此项为本题参考答案)【B】.津枯肺损【C】.气虚无力【D】.虚火灼金本题思路:“金实不鸣”是指邪气犯肺而致肺气壅塞不宣,声门闭阻,故有声音嘶哑。

3.成年人的呼吸次数,正常值为【A】.40次/分钟【B】.16~20次/分钟(此项为本题参考答案)【C】.25次/分钟【D】.16次/分钟本题思路:成年人的正常呼吸次数为16~20次/分钟。

4.呼吸微弱,短而声低,称为【A】.上气【B】.短气【C】.气微【D】.少气(此项为本题参考答案)本题思路:少气即是指呼吸微弱,气短而声低。

5.阳虚久病,突发喷嚏连连,多为【A】.阳气回复(此项为本题参考答案)【B】.新感外邪【C】.阳气衰败【D】.阳气亡失本题思路:此为阳气回复之征。

6.神志不清,语言重复,声音低微,时断时续,称为【A】.谵语【B】.郑声(此项为本题参考答案)【C】.独语【D】.错语本题思路:郑声表现为神志不清,语言重复,时断时续,声音低弱,为精气大伤之征。

7.咳嗽声音重浊,吐痰质清色白,鼻塞不通,多为【A】.外感风邪【B】.外感燥邪【C】.外感寒邪(此项为本题参考答案)【D】.外感湿邪本题思路:咳声重浊,吐痰清稀色白,兼有鼻塞不通为感受寒邪。

8.呕吐声音壮厉,呕吐物呈胶黏黄水,或酸或苦,多为【A】.实热之证(此项为本题参考答案)【B】.虚寒之证【C】.热扰神明【D】.食滞胃脘本题思路:呕吐声音壮厉,为实证,呕吐物胶粘色黄或有酸占,为热证。

【精品】考研中医综合中医诊断学(按诊)-试卷1-1

考研中医综合中医诊断学(按诊)-试卷1-1 (总分:62.00,做题时间:90分钟)一、【A】1型题(总题数:15,分数:30.00)1.下述哪项是手指稍用力,寻抚局部的按诊方法【A】.摸法(此项为本题参考答案)【B】.叩法【C】.触法【D】.压法本题思路:摸法是指医生用掌稍用力寻抚局部,如胸腹,腧穴,肿胀部位等。

与题干的描述一致,所以本题正确答案为【A】。

2.下列不属按诊考察的内容是【A】.局部的冷热【B】.皮肤的润燥【C】.局部的颜色(此项为本题参考答案)【D】.是否有肿块本题思路:按诊考察的是局部的冷热,润燥,软硬,压痛,肿块或其他异常变化,从而推断疾病部位,性质和病情轻重等情况。

所以【C】选项颜色排除,本题选【C 】。

3.下列不属按诊考察的内容是【A】.脉象之浮沉迟数【B】.大便之质地颜色(此项为本题参考答案)【C】.肿块之软硬大小【D】.疼痛喜按或拒按本题思路:按诊考察的是局部的冷热,润燥,软硬,压痛,肿块或其他异常变化,从而推断疾病部位,性质病情轻重等情况。

颜色不在按诊的考查范围之内,所以【B】选项大便的颜色排除,本题选【B】。

4.张仲景作为鉴别疾病的重要依据是按【A】.胁肋部【B】.胸腹部(此项为本题参考答案)【C】.胃院部【D】.脐腹部本题思路:汉代张仲景在《伤寒杂病论》中对按诊的论述很多,尤其是胸腹部的按诊,已成为诊断和治疗疾病的重要依据。

所以本题的正确答案是【B】。

5.按胸腹部时,病人应采取的体位是【A】.俯卧位【B】.侧卧位【C】.仰卧位(此项为本题参考答案)【D】.截石位本题思路:按胸腹部是,患者需采取仰卧位,全身放松,两腿自然伸直,两手臂放在身旁,所以本题正确答案为【C】。

6.诸病有声,鼓之如鼓,皆属于【A】.寒【B】.热(此项为本题参考答案)【C】.火【D】.湿本题思路:此句原文是“诸病有声,鼓之如鼓,皆属于热”,出自《素问.至真要大论》病机十九条,意思是各种肠鸣腹胀的病证都属于热证。

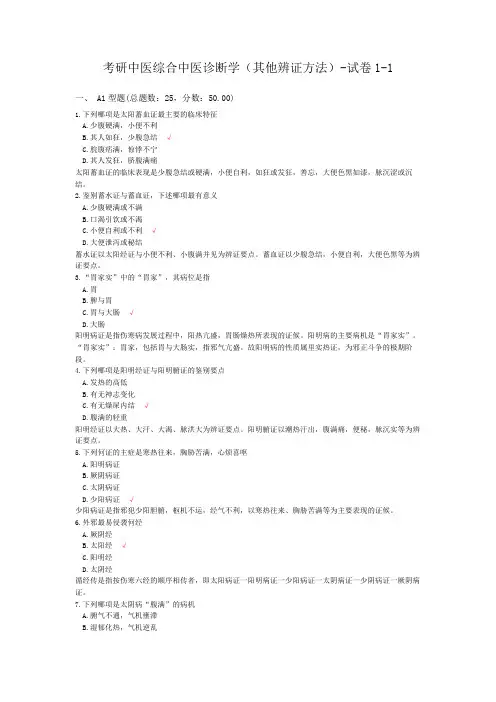

考研中医综合中医诊断学(其他辨证方法)-试卷1-1

考研中医综合中医诊断学(其他辨证方法)-试卷1-1一、 A1型题(总题数:25,分数:50.00)1.下列哪项是太阳蓄血证最主要的临床特征A.少腹硬满,小便不利B.其人如狂,少腹急结√C.脘腹痞满,惊悸不宁D.其人发狂,脐腹满痛太阳蓄血证的临床表现是少腹急结或硬满,小便自利,如狂或发狂,善忘,大便色黑如漆,脉沉涩或沉结。

2.鉴别蓄水证与蓄血证,下述哪项最有意义A.少腹硬满或不满B.口渴引饮或不渴C.小便自利或不利√D.大便泄泻或秘结蓄水证以太阳经证与小便不利、小腹满并见为辨证要点。

蓄血证以少腹急结,小便自利,大便色黑等为辨证要点。

3.“胃家实”中的“胃家”,其病位是指A.胃B.脾与胃C.胃与大肠√D.大肠阳明病证是指伤寒病发展过程中,阳热亢盛,胃肠燥热所表现的证候。

阳明病的主要病机是“胃家实”。

“胃家实”:胃家,包括胃与大肠实,指邪气亢盛。

故阳明病的性质属里实热证,为邪正斗争的极期阶段。

4.下列哪项是阳明经证与阳明腑证的鉴别要点A.发热的高低B.有无神志变化C.有无燥屎内结√D.腹满的轻重阳明经证以大热、大汗、大渴、脉洪大为辨证要点。

阳明腑证以潮热汗出,腹满痛,便秘,脉沉实等为辨证要点。

5.下列何证的主症是寒热往来,胸胁苦满,心烦喜呕A.阳明病证B.厥阴病证C.太阴病证D.少阳病证√少阳病证是指邪犯少阳胆腑,枢机不运,经气不利,以寒热往来、胸胁苦满等为主要表现的证候。

6.外邪最易侵袭何经A.厥阴经B.太阳经√C.阳明经D.太阴经循经传是指按伤寒六经的顺序相传者,即太阳病证一阳明病证一少阳病证一太阴病证一少阴病证一厥阴病证。

7.下列哪项是太阴病“腹满”的病机A.腑气不通,气机壅滞B.湿郁化热,气机逆乱C.纳运失常,胃失和降D.寒湿内生,气机阻滞√太阴病“腹满”的病机是脾阳虚弱,寒湿内生,气机阻滞,故见腹满时痛。

8.下列哪项是少阴寒化证中“面赤”的病机A.阳衰阴盛,格阳于上√B.病情向愈,阳气来复C.寒郁化热,蒸腾于上D.卫阳郁闭,从阳化火病至少阴,心肾阳气俱虚,故表现为整体的虚寒证候。

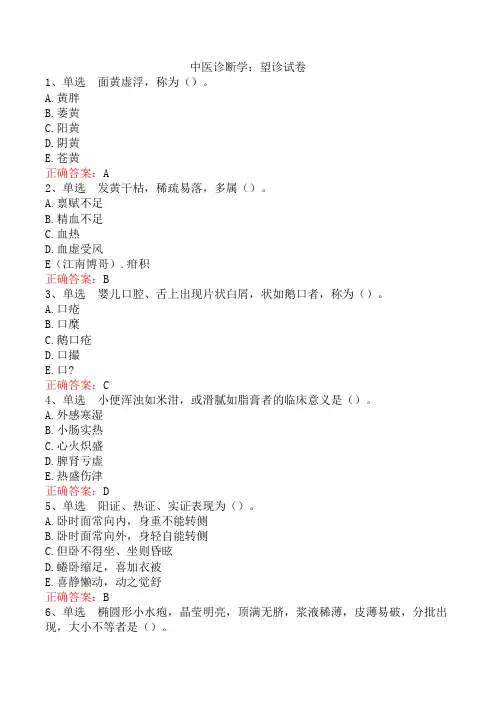

中医诊断学:望诊试卷

中医诊断学:望诊试卷1、单选面黄虚浮,称为()。

A.黄胖B.萎黄C.阳黄D.阴黄E.苍黄正确答案:A2、单选发黄干枯,稀疏易落,多属()。

A.禀赋不足B.精血不足C.血热D.血虚受风E(江南博哥).疳积正确答案:B3、单选婴儿口腔、舌上出现片状白屑,状如鹅口者,称为()。

A.口疮B.口糜C.鹅口疮D.口撮E.口?正确答案:C4、单选小便浑浊如米泔,或滑腻如脂膏者的临床意义是()。

A.外感寒湿B.小肠实热C.心火炽盛D.脾肾亏虚E.热盛伤津正确答案:D5、单选阳证、热证、实证表现为()。

A.卧时面常向内,身重不能转侧B.卧时面常向外,身轻自能转侧C.但卧不得坐、坐则昏眩D.蜷卧缩足,喜加衣被E.喜静懒动,动之觉舒正确答案:B6、单选椭圆形小水疱,晶莹明亮,顶满无脐,浆液稀薄,皮薄易破,分批出现,大小不等者是()。

A.风疹B.水痘C.湿疹D.白㾦E.隐疹正确答案:B7、单选下列各项不是面色发青所属病证的是()。

A.痛证B.寒证C.惊风D.痰饮E.血瘀正确答案:D8、单选患部形小而圆,红肿热痛不甚,容易化脓,出脓即愈者是()。

A.痈B.疽C.疔D.疖正确答案:D9、单选伤寒欲作战汗出现战栗鼓颌,口唇振摇,称为()。

A.口噤B.口撮C.口张D.口振E.口动正确答案:D10、配伍题心阳暴脱,心血瘀阻的病人多表现为()心阳虚衰,血行瘀阻的病人多表现为()A.面色暗淡B.面唇肯紫C.面青脉微D.面黑焦干E.眉间、唇周发青正确答案:C,B11、单选咽喉色鲜红娇嫩,肿痛不甚者,多为()。

A.肺胃积热B.痰湿凝聚C.寒凝咽喉D.阴虚火旺E.胃中有热正确答案:D12、单选下列各项不属黑色所主病证的是()。

A.肾虚B.水饮C.瘀血D.寒证E.脾虚正确答案:E13、单选形瘦阴虚的表现是()。

A.形瘦能食,舌红苔黄B.形瘦食少,舌淡苔白C.形瘦颧红,皮肤干皱D.卧床不起,骨瘦如柴E.形瘦气短,头晕眼花正确答案:C参考解析:由于消瘦者,形瘦皮皱,多属阴血不足,内有虚火的表现,易患肺痨等病。

【精品】考研中医综合中医诊断学(绪论)-试卷1-1

考研中医综合中医诊断学(绪论)-试卷1-1 (总分:64.00,做题时间:90分钟)一、【A】1型题(总题数:16,分数:32.00)1.最早的病案记录是下列哪本专著【A】.《黄帝内经》【B】.《伤寒杂病论》【C】.《诊籍》(此项为本题参考答案)【D】.《周礼》本题思路:公元前二世纪,西汉名医淳于意创《诊籍》,为最早的病案记录。

2.以下哪本论著对痈、疽、疮、疖诊断较为明确【A】.《刘涓子鬼遗方》(此项为本题参考答案)【B】.《诸病源候论》【C】.《诊籍》【D】.《周礼》本题思路:南齐龚庆宣《刘涓子鬼遗方》对痈、疽、疮、疖诊断已较为明确;《诸病源候论》是我国第一部论述病源和证候诊断的专著。

3.崔紫虚《崔氏脉决》以浮沉迟数为纲,分类论述了多少种脉【A】.48科【B】.12科【C】.24科(此项为本题参考答案)【D】.27种本题思路:崔紫虚《崔氏脉决》以浮沉迟数为纲,分类论述了24种脉;李时珍《濒湖脉学》汇集诸家脉学,分27种脉。

4.《四诊抉微》,内容全面,四诊互参,其作者是【B】.何梦瑶【C】.张三锡【D】.林之翰(此项为本题参考答案)本题思路:清林之翰《四诊抉微》,内容全面,色脉并重,四诊互参。

5.《脉经》载脉多少种【A】.24利(此项为本题参考答案)【B】.12种【C】.48利【D】.36种本题思路:《脉经》载脉24种。

须分清载脉24种,27种,28种的书籍和作者。

6.“金元四大家”在诊断方面,注重辩脉重视四诊合参的医家是【B】.李东垣(此项为本题参考答案)【C】.朱丹溪【D】.张从正本题思路:“金元四大家”在诊断方面,刘河间注重病机;李东垣注重辩脉,重视四诊合参;朱丹溪主张从外知内,内外相参;张从正诊病则重视鉴别诊断。

7.论舌第一部专著为【A】.《察病指南》【B】.《南阳活人书》【C】.《点点金》(此项为本题参考答案)【D】.《幼幼新书》本题思路:元朝敖氏《点点金》和《金镜录》论伤寒蛇阵,分十二图——乃论舌第一部专著。

考研中医综合中医诊断学(闻诊)-试卷1-1

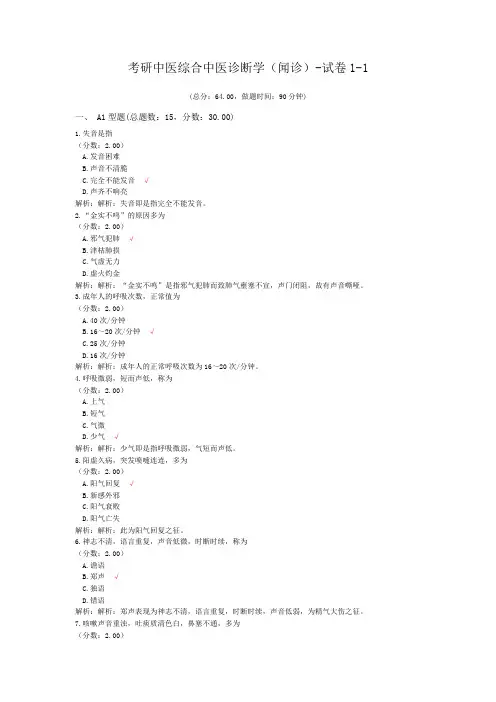

考研中医综合中医诊断学(闻诊)-试卷1-1(总分:64.00,做题时间:90分钟)一、 A1型题(总题数:15,分数:30.00)1.失音是指(分数:2.00)A.发音困难B.声音不清脆C.完全不能发音√D.声齐不响亮解析:解析:失音即是指完全不能发音。

2.“金实不鸣”的原因多为(分数:2.00)A.邪气犯肺√B.津枯肺损C.气虚无力D.虚火灼金解析:解析:“金实不鸣”是指邪气犯肺而致肺气壅塞不宣,声门闭阻,故有声音嘶哑。

3.成年人的呼吸次数,正常值为(分数:2.00)A.40次/分钟B.16~20次/分钟√C.25次/分钟D.16次/分钟解析:解析:成年人的正常呼吸次数为16~20次/分钟。

4.呼吸微弱,短而声低,称为(分数:2.00)A.上气B.短气C.气微D.少气√解析:解析:少气即是指呼吸微弱,气短而声低。

5.阳虚久病,突发喷嚏连连,多为(分数:2.00)A.阳气回复√B.新感外邪C.阳气衰败D.阳气亡失解析:解析:此为阳气回复之征。

6.神志不清,语言重复,声音低微,时断时续,称为(分数:2.00)A.谵语B.郑声√C.独语D.错语解析:解析:郑声表现为神志不清,语言重复,时断时续,声音低弱,为精气大伤之征。

7.咳嗽声音重浊,吐痰质清色白,鼻塞不通,多为(分数:2.00)B.外感燥邪C.外感寒邪√D.外感湿邪解析:解析:咳声重浊,吐痰清稀色白,兼有鼻塞不通为感受寒邪。

8.呕吐声音壮厉,呕吐物呈胶黏黄水,或酸或苦,多为(分数:2.00)A.实热之证√B.虚寒之证C.热扰神明D.食滞胃脘解析:解析:呕吐声音壮厉,为实证,呕吐物胶粘色黄或有酸占,为热证。

9.因情志抑郁不畅而发出长吁短叹声,称为(分数:2.00)A.喷嚏B.嗳气C.太息√D.呃逆解析:解析:太息即吁气或叹气,多在情志不畅.胸胁不舒时发出。

10.病室发出苹果气味,多为(分数:2.00)A.病人脏腑败坏B.消渴病人√C.水肿晚期,病人D.失血病人解析:解析:消渴病人晚期会散发出似烂苹果气味。

考研中医综合中医诊断学(望诊)-试卷1-1

考研中医综合中医诊断学(望诊)-试卷1-1(总分:64.00,做题时间:90分钟)一、 A1型题(总题数:15,分数:30.00)1.神在全身皆有表现,却突出地表现于A.语言B.动态C.目光√D.表情神是机体生命活动及精神意识状态的综合体现,而五脏六腑之精气皆上注于目,眼睛又被称为“心灵的窗户”,故神虽全身皆有表现,但却突出地反映于目光。

2.下列哪项属“假神”的表现A.语无伦次B.面部潮红C.反应迟钝D.突然能食√垂危的病人,数日不能进食,突然欲食,井非好转,而是假神的表观。

3.久病精气衰竭的病人,突然精神好转,食欲大增,颧赤如妆,语言不休。

此属A.有利B.无神C.假神√D.失神病人出现的一时性好转与其危重病情不相符,故当属假象。

4.戴阳症的面色是A.满面通红B.颧部潮红C.颧红如妆√D.面青颊赤戴阳证病人,由于阴不敛阳,以致虚阳浮越于上,而见颧红如妆。

5.面色随四时不同而微有变化,秋天的面色相应为A.稍赤B.稍白√C.稍青D.稍黄根据五行学说,白色与秋季相应,故面色在秋季表现为稍白。

6.形成面色青的原因主要是A.寒凝√B.湿阻C.气虚D.痰滞寒凝则气滞血瘀,经脉拘急收引,故面色发青。

7.形成面色黄的原因主要是A.阴寒内盛B.脾虚湿蕴√C.心肺气虚D.肾阴亏损黄为脾虚湿蕴之象。

脾失健运则水湿内停,气而不充,故面色发黄。

8.颧部潮红主病A.心火亢盛B.阴虚内热√C.阳明实热D.虚阳浮越色红主热。

阴虚火旺者不似阳盛发热之满面通红,而是表现为两颧潮红。

9.脾胃气虚,气血不足的病人,面色常表现为A.白B.萎黄√C.苍D.色黄晦暗脾胃气虚,气血化生乏源,则面色淡黄无泽,枯槁无光,称为萎黄。

10.面色黄而虚浮,称为A.萎黄B.黄疸C.阴黄D.黄胖√脾失健运,水湿泛溢肌肤,故面黄虚浮。

11.病人坐而喜仰多属A.脾气虚衰B.肺虚气少C.肺实气逆√D.咳喘肺胀肺主气司呼吸,痰饮壅滞于肺,影响肺气宜降而气逆,故坐而仰首。

考研中医综合中医诊断学(其他辨证方法)-试卷1-1

考研中医综合中医诊断学(其他辨证方法)-试卷1-1(总分:100.00,做题时间:90分钟)一、 A1型题(总题数:25,分数:50.00)1.下列哪项是太阳蓄血证最主要的临床特征(分数:2.00)A.少腹硬满,小便不利B.其人如狂,少腹急结√C.脘腹痞满,惊悸不宁D.其人发狂,脐腹满痛解析:解析:太阳蓄血证的临床表现是少腹急结或硬满,小便自利,如狂或发狂,善忘,大便色黑如漆,脉沉涩或沉结。

2.鉴别蓄水证与蓄血证,下述哪项最有意义(分数:2.00)A.少腹硬满或不满B.口渴引饮或不渴C.小便自利或不利√D.大便泄泻或秘结解析:解析:蓄水证以太阳经证与小便不利、小腹满并见为辨证要点。

蓄血证以少腹急结,小便自利,大便色黑等为辨证要点。

3.“胃家实”中的“胃家”,其病位是指(分数:2.00)A.胃B.脾与胃C.胃与大肠√D.大肠解析:解析:阳明病证是指伤寒病发展过程中,阳热亢盛,胃肠燥热所表现的证候。

阳明病的主要病机是“胃家实”。

“胃家实”:胃家,包括胃与大肠实,指邪气亢盛。

故阳明病的性质属里实热证,为邪正斗争的极期阶段。

4.下列哪项是阳明经证与阳明腑证的鉴别要点(分数:2.00)A.发热的高低B.有无神志变化C.有无燥屎内结√D.腹满的轻重解析:解析:阳明经证以大热、大汗、大渴、脉洪大为辨证要点。

阳明腑证以潮热汗出,腹满痛,便秘,脉沉实等为辨证要点。

5.下列何证的主症是寒热往来,胸胁苦满,心烦喜呕(分数:2.00)A.阳明病证B.厥阴病证C.太阴病证D.少阳病证√解析:解析:少阳病证是指邪犯少阳胆腑,枢机不运,经气不利,以寒热往来、胸胁苦满等为主要表现的证候。

6.外邪最易侵袭何经(分数:2.00)A.厥阴经B.太阳经√C.阳明经D.太阴经解析:解析:循经传是指按伤寒六经的顺序相传者,即太阳病证一阳明病证一少阳病证一太阴病证一少阴病证一厥阴病证。

7.下列哪项是太阴病“腹满”的病机(分数:2.00)A.腑气不通,气机壅滞B.湿郁化热,气机逆乱C.纳运失常,胃失和降D.寒湿内生,气机阻滞√解析:解析:太阴病“腹满”的病机是脾阳虚弱,寒湿内生,气机阻滞,故见腹满时痛。

中医望诊考试试题及答案

中医望诊考试试题及答案一、单项选择题(每题1分,共10分)1. 中医望诊中的“望”指的是观察以下哪项?A. 舌象B. 面色C. 指甲D. 全部都包括答案:D2. 下列哪项不属于中医望诊的范畴?A. 望神B. 望色C. 望形D. 听诊答案:D3. 中医望诊中,“望色”主要是指观察患者的哪一方面?A. 舌质B. 面色C. 指甲D. 头发答案:B4. 望诊时,面色苍白通常与哪种体质相关?A. 气血虚弱B. 湿热内蕴C. 痰湿阻肺D. 肝火旺盛答案:A5. 望舌象时,舌质淡白多提示以下哪种情况?A. 阴虚火旺B. 湿热内阻C. 气血两虚D. 肝气郁结答案:C6. 舌苔黄腻通常表示什么?A. 寒湿内侵B. 湿热内蕴C. 气血不足D. 阴虚内热答案:B7. 望诊时,患者指甲色淡,无光泽,可能提示什么?A. 气血虚弱B. 肝气郁结C. 湿热内阻D. 阴虚火旺答案:A8. 下列哪项不是望诊时观察的内容?A. 眼睛的色泽B. 口唇的颜色C. 皮肤的弹性D. 脉搏的频率答案:D9. 中医望诊中,观察患者的动态变化,如行走、坐姿等,属于以下哪项?A. 望神B. 望色C. 望形D. 望态答案:D10. 望诊时,患者面色红赤,多提示以下哪种情况?A. 气血两虚B. 湿热内蕴C. 肝火旺盛D. 寒湿内侵答案:C二、判断题(每题1分,共5分)1. 中医望诊只能观察患者的面色和舌象。

(错误)2. 望诊时,患者的面色黄而无华,可能提示脾虚。

(正确)3. 舌苔白而厚腻,通常与寒湿内阻有关。

(正确)4. 望诊时,患者指甲色青,可能提示瘀血。

(正确)5. 中医望诊是一种非常主观的诊断方法,没有客观标准。

(错误)三、简答题(每题5分,共10分)1. 简述中医望诊中“望神”的主要内容。

答:望神是指观察患者的精神状态和意识状态,包括眼神的光彩、面部表情、言语反应等,以判断患者的精气神状态和病情轻重。

2. 描述一下望诊时如何通过观察舌象来判断患者的健康状况。

考研中医综合中医诊断学(病因辨证)-试卷1-1

考研中医综合中医诊断学(病因辨证)-试卷1-1(总分:62.00,做题时间:90分钟)一、 A1型题(总题数:15,分数:30.00)1.患者关节疼痛,沉重不移者,属于(分数:2.00)A.行痹B.着痹√C.痛痹D.热痹解析:解析:行痹属于风邪致病,风为阳邪,善行而数变,故肢体关节疼痛具有游走不定的特点;着痹属于湿邪致病,湿为阴邪,重浊黏腻,故关节疼痛具有沉重不移的特点;痛痹属于寒邪致病,寒淫证具有凝滞,收引的特性,故关节表现为拘急冷痛;热痹属于火热之邪致病,为阳热之邪,关节疼痛并有发热感。

2.下列各项,不属于燥淫证的是(分数:2.00)A.干咳少痰B.咽喉疼痛C.脉数有力√D.大便干燥解析:解析:此题属于识记并理解类考题,考题具有一定难度。

燥邪侵袭,易伤津液,临床主要表现为皮肤干燥,咽喉干燥疼痛,舌苔干燥,大便干燥,干咳少痰,脉象偏浮等,脉数有力是火热证的表现。

3.凉燥与温燥的共同点是(分数:2.00)A.有汗B.无汗C.脉浮数D.干咳少痰√解析:解析:此题属于识记并理解类考题,考题具有一定难度,选项具有一定迷惑性。

凉燥与温燥均属于燥邪治病,燥邪的临床变现为皮肤干燥甚或皲裂,脱屑,口唇,鼻孔,咽喉干燥,口渴饮水,舌苔干燥,大便干燥,或见干咳少痰,痰黏难咯,小便短黄,脉象偏浮等。

除以上表现外,凉燥常有恶寒发热,无汗,头痛,脉浮缓或浮紧等表寒症状;温燥常有发热有汗,咽喉疼痛,心烦,舌红,脉浮数等表热症状。

4.外感风邪所致中风表虚证,常见(分数:2.00)A.无汗出B.有汗出√C.大汗出D.冷汗出解析:解析:此题可用排除法,风邪治病,风为阳邪,其性开泄,故汗出;无汗为寒淫证的表现。

大汗出见于火热证,冷汗见于亡阳证。

5.湿淫患者头重如裹,遍体不舒,四肢懈怠,属于(分数:2.00)A.内湿B.外湿√C.湿伤关节D.湿渍肌肤解析:解析:湿淫证可表现为外湿和内湿,外湿以肢体困重,酸痛为主,或见皮肤湿疹,瘙痒,或有恶寒微热,病位在体表,是湿郁于肌表,阻滞经气所致;内湿以脘腹痞胀,纳呆,恶心,便稀等为主,病位在内脏,是湿邪阻滞气机,脾胃运化失调所致。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

考研中医综合中医诊断学(望诊)-试卷1-1

考研中医综合中医诊断学(望诊)-试卷1-1

(总分:64.00,做题时间:90分钟)

一、 A1型题(总题数:15,分数:30.00)

1.神在全身皆有表现,却突出地表现于

A.语言

B.动态

C.目光√

D.表情

神是机体生命活动及精神意识状态的综合体现,而五脏六腑之精气皆上注于目,眼睛又被称为“心灵的窗户”,故神虽全身皆有表现,但却突出地反映于目光。

2.下列哪项属“假神”的表现

A.语无伦次

B.面部潮红

C.反应迟钝

D.突然能食√

垂危的病人,数日不能进食,突然欲食,井非好转,而是假神的表观。

3.久病精气衰竭的病人,突然精神好转,食欲大增,颧赤如妆,语言不休。

此属

A.有利

B.无神

C.假神√

D.失神

病人出现的一时性好转与其危重病情不相符,故当属假象。

4.戴阳症的面色是

A.满面通红

B.颧部潮红

C.颧红如妆√

D.面青颊赤

戴阳证病人,由于阴不敛阳,以致虚阳浮越于上,而见颧红如妆。

5.面色随四时不同而微有变化,秋天的面色相应为

A.稍赤

B.稍白√

C.稍青

D.稍黄

根据五行学说,白色与秋季相应,故面色在秋季表现为稍白。

6.形成面色青的原因主要是

A.寒凝√

B.湿阻

C.气虚

D.痰滞

寒凝则气滞血瘀,经脉拘急收引,故面色发青。

7.形成面色黄的原因主要是

A.阴寒内盛

B.脾虚湿蕴√

C.心肺气虚

D.肾阴亏损

黄为脾虚湿蕴之象。

脾失健运则水湿内停,气而不充,故面色发黄。

8.颧部潮红主病

A.心火亢盛

B.阴虚内热√

C.阳明实热

D.虚阳浮越

色红主热。

阴虚火旺者不似阳盛发热之满面通红,而是表现为两颧潮红。

9.脾胃气虚,气血不足的病人,面色常表现为

A.白

B.萎黄√

C.苍

D.色黄晦暗

脾胃气虚,气血化生乏源,则面色淡黄无泽,枯槁无光,称为萎黄。

10.面色黄而虚浮,称为

A.萎黄

B.黄疸

C.阴黄

D.黄胖√

脾失健运,水湿泛溢肌肤,故面黄虚浮。

11.病人坐而喜仰多属

A.脾气虚衰

B.肺虚气少

C.肺实气逆√

D.咳喘肺胀

肺主气司呼吸,痰饮壅滞于肺,影响肺气宜降而气逆,故坐而仰首。

12.小儿头形过小的原因主要是

A.脾气虚弱

B.肝血不足

C.心血亏损

D.肾精不足√

肾为先天之本,藏精生髓上通于脑,肾精不足。

先天发育不良,则可导致小儿头形过小。

13.“囟填”的形成,主要由于

A.肾气不足

B.气而不足

C.吐泻伤津

D.外感时邪√

外感时邪,火毒上攻,致囟门高突而成。

14.目眦色赤,多属

A.肺火

B.脾火

C.心火√

D.肝火

根据五轮学说,目眦血络属心,色赤主热,心火亢盛则目眦色赤。

15.根据目与五脏的对应关系,则白睛属

A.肺√

B.脾

C.心

D.肝

白为肺之色,故《内经》谓“气之精为白眼”白睛属肺。

二、 B1型题(总题数:4,分数:16.00)

A.舌鲜红苔黄厚B.舌淡苔白而润C.舌红苔黄腻D.舌红绛少苔(分数:4.00)

(1).阴虚火旺的舌象是

A.

B.

C.

D. √

(2).虚寒证的舌象是

A.

B. √

C.

D.

舌红绛主热,在内伤杂病中,阴虚火旺则舌质红绛,胃津匮乏不能上承则苔少。

阳气不足,生化阴血的功能减退,不能温运血液充养于舌,故舌色浅淡,阳虚水停则苔白而润。

A.斑疹平铺于皮下,摸之不碍手B.斑疹高出于皮肤,摸之碍手C.皮肤上出现晶莹如粟的透明小疱疹D.疮疡初起如粟,根脚坚硬,顶白而痛(分数:4.00)

疹为

A.

B. √

C.

D.

疔为

A.

B.

C.

D. √

疹,形小如粟粒,高出肌肤,抚之碍手。

初起患部如粟米状,根脚坚硬而深,麻木或发痒,顶白而痛甚者为“疔”。

A.湿热泄泻B.湿泻C.脾虚泄泻D.湿热痢疾(分数:4.00)

(1).便下脓血,赤白相兼,属

A.

B.

C.

D. √

(2).大便清稀有未消化食物,或如鸭溏,属

A.

B.

C. √

D.

湿热蕴结,熏灼肠道,气血壅滞,损伤肠络,则便下脓血,赤白相兼,为湿热痢。

脾虚不运,水谷不化,清浊不分,故利下清稀,完谷不化。

A.横目斜视B.瞠目直视C.昏睡露睛D.瞳仁扩大(分数:4.00)

(1).肝风内动可见

A. √

B.

C.

D.

(2).肾精耗竭可见

A.

B.

C.

D. √

足厥阴肝经连目系,肝风内动,上扰目络,黑睛斜向一侧,称”横目斜视”。

瞳仁属肾,肾藏精,滋养瞳仁,瞳仁扩大,多属肾精耗竭,为濒死危象。

三、 X型题(总题数:9,分数:18.00)

16.神具体反映在人的

A.目光√

B.面色√

C.表情√

D.言语√

神,具体反映在人的目光、面色、表情、神识、言语、体态等方面,这是望神的主要内容。

17.面色青主

A.寒证√

B.痛证√

C.瘀汪√

D.惊风√

小儿于眉间、鼻梁、口唇四周出现青灰色,是惊风先兆或发作。

寒、痛、瘀面色多见青白、青紫或青黑晦暗。

由于外感寒邢,寒性凝滞,气血不畅,或阳气亏虚,气血瘀滞,经脉不利。

“不通则痛”,临床多伴有疼痛。

18.形瘦颧红皮肤干枯的病人,多见于

A.气虚

B.阴血不足√

C.痰盛

D.火旺√

阴血不足,筋骨肌肉皆失所养,日久可见形体消瘦,皮肤干枯失润;阴虚火旺,虚火上扰则颧红。

19.望发可以判断

A.肝的病变

B.肾气充足与否√

C.津液的盛衰

D.精血的盛衰√

肾藏精,其华在发,发又为血之余。

故头发色黑润泽浓密者,是肾气充盛,精血充足的表现。

头发稀硫,色黄干枯者,是肾气亏虚,精血不足所致。

20.称耳为“宗脉”所聚是因

A.手少阳经脉入耳中√

B.手太阳经行耳之前后√

C.足少阳经脉入于耳√

D.足太阳经脉到达耳√

手足少阳、手足太阳及足阳明经入于耳或环绕其周围,故耳称为“宗筋之所聚”。

21.望咽喉主要可以判断哪些脏腑的病变

A.心

B.肺√

C.胃√

D.肝

喉为肺之门户,咽内通于胃,肾之经脉循咽喉,故望咽喉可知肺胃与肾之病变。

22.正常舌象应具有的特点是

A.舌体灵活自如√

B.胖瘦适中√

C.质淡红苔薄白√

D.湿润而滑

正常舌象为淡红舌薄白苔,表观为:舌质柔软,活动自如,舌色淡红,荣润有神;舌苔薄白均匀,干湿适中。

23.舌生芒刺的临床意义可以是

A.胃脘食滞

B.热入营血√

C.肝胆火盛√

D.气分热极

舌生芒刺常因脏腑热盛,热人营血,营热郁结充斥舌络所致。

若舌尖有芒刺,为心火亢盛;舌边有芒刺,属肝胆火盛。

24.舌体强硬的主病为

A.热入心包√

B.痰浊内阻√

C.中风√

D.高热伤津√

热人心包,扰及神明。

舌窍不利、或痰浊、痰热内结,闭窍阻络,舌失其主:或肝风夹痰,上阻舌络,舌色红干而强硬,多为热盛伤津;若舌强语謇,口舌歪斜者,常见于中风病。