孟子两章(原文翻译简答题)

《孟子》两章文言文翻译

孟子见梁惠王,王曰:“叟不远千里而来,亦将有以利吾国乎?”孟子对曰:“王何必曰利?亦有仁义而已矣。

王曰:‘何以利吾国?’大夫曰:‘何以利吾家?’士庶人曰:‘何以利吾身?’上下交征利,而国危矣。

万乘之国,弑其君者,必千乘之家;千乘之国,弑其君者,必百乘之家。

万取千焉,千取百焉,不为不多矣。

然则何为而不至也?上下交征利,而国危矣。

夫天下,不为尧存,不为桀亡。

仁义而已矣,何必曰利?”孟子见梁惠王,王问:“老先生,您不远千里而来,难道是为了谋取我国的好处吗?”孟子回答说:“大王何必只看重利益呢?仁义不也是重要的吗?大王问:‘如何使我国获益?’大夫问:‘如何使我家获益?’士人和百姓问:‘如何使我自己获益?’如果上下都只追求利益,那么国家就会陷入危机。

一个拥有万辆兵车的国家,如果有人弑君,那一定是出自千辆兵车的大夫家族;一个拥有千辆兵车的国家,如果有人弑君,那一定是出自百辆兵车的大夫家族。

万乘国家中,有千乘的家族;千乘国家中,有百乘的家族。

这样的家族,数目不少,但为什么国家还是会陷入危机呢?因为上下都只追求利益,国家就会陷入危机。

实际上,天下不是为尧而存在,也不是为桀而灭亡。

只要坚持仁义,何必只看重利益呢?”《孟子·梁惠王上》第二章:孟子见梁惠王,王曰:“叟不远千里而来,亦将有以利吾国乎?”孟子对曰:“王何必曰利?亦有仁义而已矣。

王曰:‘何以利吾国?’大夫曰:‘何以利吾家?’士庶人曰:‘何以利吾身?’上下交征利,而国危矣。

万乘之国,弑其君者,必千乘之家;千乘之国,弑其君者,必百乘之家。

万取千焉,千取百焉,不为不多矣。

然则何为而不至也?上下交征利,而国危矣。

夫天下,不为尧存,不为桀亡。

仁义而已矣,何必曰利?”孟子见梁惠王,王问:“老先生,您不远千里而来,难道是为了谋取我国的好处吗?”孟子回答说:“大王何必只看重利益呢?仁义不也是重要的吗?大王问:‘如何使我国获益?’大夫问:‘如何使我家获益?’士人和百姓问:‘如何使我自己获益?’如果上下都只追求利益,那么国家就会陷入危机。

孟子两章翻译

孟子两章翻译引言孟子是中国古代著名的思想家和教育家,他的思想对于中国传统文化的发展有着重要的影响。

孟子思想的核心是仁政,他认为人性本善,通过教育和政治可以使人们的善性得到充分发展。

本文将对孟子的两章进行翻译和解读,旨在让读者更好地理解孟子思想的内涵和价值。

第一章:性善篇原文孟子曰:“性之善者,情之所钟爱也。

与之通者众,不与之通者寡也。

爱之其亲也,故非其亲者不爱也。

与之长者众,不与之长者寡也。

义之所出者,情之所瞻也。

义之自强者多,不自强者寡也。

是故君子有不为也,而后可以持其亲;有不爱也,而后可以知其亲。

故曰:人皆可以为。

而莫知其不由也。

由外也者,圣人之序也;由内也者,性之序也。

内外之序皆可以为。

而莫知生之不由也。

”孟子说:“性善的人,是情感关注的对象。

与他人交流者众多,与他人交流较少者少。

对于亲人,因为其亲,所以才会爱。

与他人相处时间长的人众多,与他人相处时间短的人较少。

道义的出发点,是基于情感的需要。

能够自我修养的人多,不能自我修养的人少。

因此,君子有时不为某事,这样才能支持和珍惜亲人;有时不爱某人,这样才能真正了解亲人。

所以说:人人都可以做到一些事情,但他们却不知道这样做的来源。

从外而来的,是圣人所制定的顺序;从内而来的,是人性自身的顺序。

无论内外的顺序都可以做到,但人们不知道生命之源头。

”第二章:性恶篇原文孟子曰:“人皆知有用之用而不知有不用之用也者,将欲人以此也。

大以也才智之谓也。

” 弟子温所问“人的本性是善还是恶?” 孟子回答:“性恶。

” 弟子温问:“既然人性本恶,为什么要提倡仁爱的行为?” 孟子回答:“人们都知道有用的东西是可以使用的,但很少人知道有用之外的东西也是有存在的意义。

只有那些聪明有才智的人才懂得这个道理。

”孟子说:“人们都知道有用的东西是可以使用的,但很少人知道有用之外的东西也是有存在的意义。

只有那些聪明有才智的人才懂得这个道理。

”孟子回答:“人性是恶的。

”弟子温问:“既然人性本恶,为什么要提倡仁爱的行为?”孟子回答:“人们都知道有用的东西是可以使用的,但很少人知道有用之外的东西也是有存在的意义。

孟子两章原文对照翻译

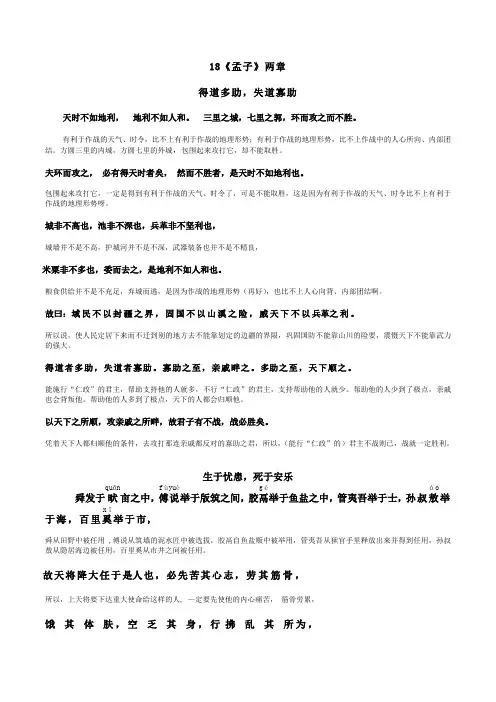

18《孟子》两章得道多助,失道寡助天时不如地利, 地利不如人和。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势;有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。

方圆三里的内城,方圆七里的外城,包围起来攻打它,却不能取胜。

夫环而攻之, 必有得天时者矣, 然而不胜者,是天时不如地利也。

包围起来攻打它,一定是得到有利于作战的天气、时令了,可是不能取胜,这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理形势呀。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,城墙并不是不高,护城河并不是不深,武器装备也并不是不精良,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

粮食供给并不是不充足,弃城而逃,是因为作战的地理形势(再好),也比不上人心向背、内部团结啊。

故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

所以说,使人民定居下来而不迁到别的地方去不能靠划定的边疆的界限,巩固国防不能靠山川的险要,震慑天下不能靠武力的强大。

得道者多助,失道者寡助。

寡助之至,亲戚畔之。

多助之至,天下顺之。

能施行“仁政”的君主,帮助支持他的人就多,不行“仁政”的君主,支持帮助他的人就少。

帮助他的人少到了极点,亲戚也会背叛他。

帮助他的人多到了极点,天下的人都会归顺他。

以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

凭着天下人都归顺他的条件,去攻打那连亲戚都反对的寡助之君,所以,(能行“仁政”的)君主不战则已,战就一定胜利。

生于忧患,死于安乐舜发于畎qu ǎn亩之中,傅f ù说yu è举于版筑之间,胶鬲g é举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖áo 举于海,百里奚x ī举于市,舜从田野中被任用 ,傅说从筑墙的泥水匠中被选拔,胶鬲自鱼盐贩中被举用,管夷吾从狱官手里释放出来并得到任用,孙叔敖从隐居海边被任用,百里奚从市井之间被任用。

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,所以,上天将要下达重大使命给这样的人, —定要先使他的内心痛苦, 筋骨劳累,饿 其 体 肤,空 乏 其 身,行 拂 乱 其 所为,经 受 饥 饿, 身 受 贫 困 之 苦, 使 他 做 事 不顺,所 以 动 心 忍 性,曾 益 其 所 不 能。

孟子二章原文及翻译

孟子二章原文及翻译如果你要对贼、贼、贼采取守势,你就得被封,被固定;此世俗所谓知也。

但是,巨盗到来,他会背负着愧疚、尴尬和负担;恐怕它不牢固。

但是,农村所谓知者,非贼也。

所以,试着说说吧。

有没有所谓的世间知者不为贼积?所谓圣人,还有不防贼的?如何知道其恶?昔日齐国与邻城对峙,鸡犬之声相闻,布是王兰铺的,刺是雷兰刺的,两千多里。

四年之内,那么立祠堂、州、市、府、州、乡、宋的人尝过不法圣人的滋味吗?然而,一旦田成子杀了琦君,他偷走了他的国家。

小偷是不是一个人在为国作恶?然后用神识的方法去偷。

故有贼名,但在尧舜之安,小国不敢诛,大国不敢诛,排外齐。

不就是盗齐国,以其圣识守贼身吗?尝试论之,世俗之所谓至知者,有不为大盗积者乎?所谓至圣者,有不为大盗守者乎?何以知其然邪?昔者龙逢斩,比干剖,苌弘胣,子胥靡。

故四子之贤而身不免乎戮。

故跖之徒问于跖曰:“盗亦有道乎?”跖曰:“何适而无有道邪?夫妄意室中之藏,圣也;入先,勇也;出后,义也;知可否,知也;分均,仁也。

五者不备而能成大盗者,天下未之有也。

”由是观之,善人不得圣人之道不立,跖不得圣人之道不行;天下之善人少而不善人多,则圣人之利天下也少,而害天下也多。

故曰:唇竭则齿寒,鲁酒薄而邯郸围,圣人生而大盗起。

掊击圣人,纵舍盗贼,而天下始治矣!富川尽而谷空,邱毅深而固。

圣人死,贼不起,天下平白。

圣人不死,贼不停。

圣人治天下固然重要,盗脚也很重要。

你为它量,就用它偷;称之以称之,然后用称之以盗;为傅而信,与傅而盗;正其为义,盗其为义。

何以知其然邪?彼窃钩者诛,窃国者为诸侯,诸侯之门而仁义存焉。

则是非窃仁义圣知邪?故逐于大盗、揭诸侯、窃仁义并斗斛权衡符玺之利者,虽有轩冕之赏弗能劝,斧钺之威弗能禁。

此重利盗跖而使不可禁者,是乃圣人之过也。

故曰:“鱼不可脱于渊,国之利器不可以示人。

”彼圣人者,天下之利器也,非所以明天下也。

故绝对圣人弃知,贼唯一;玉毁珍珠,贼不起;烧符破印,而民淳朴;斗争是平衡的,但人民不争;破坏世界神圣的法律,人民可以讨论。

[孟子两章原文对照翻译]孟子两章原文及翻译

![[孟子两章原文对照翻译]孟子两章原文及翻译](https://uimg.taocdn.com/61119d2db5daa58da0116c175f0e7cd184251864.webp)

[孟子两章原文对照翻译]孟子两章原文及翻译孟子两章原文及翻译篇1:孟子梁惠王章句原文及翻译孟子见梁惠王①。

王曰:“叟②!不员千里而来,亦将有以利吾国乎?”孟子对曰:“王!何必曰利?亦③有仁义而已矣。

王曰,‘何以利吾国?’ 大夫曰,‘何以利吾家?’土庶人④曰,‘何以利吾身?’上下交征⑤利而国危矣。

万乘之国,弑⑥其君者,必千乘之家;千乘之国,弑其君者,必百乘之家⑦。

万取千焉,千取百焉,不为不多矣。

苟⑧为后义而先利,不夺不餍⑨。

未有仁而遗⑩其亲者也,未有义而后其君者也。

王亦曰仁义而已矣,何必曰利?”①梁惠王:就是魏惠王(前400-前319),惠是他的谥号。

公元前370年继他父亲魏武侯即位,即位后九年由旧都安邑(今山西夏县北)迁都大梁(今河南开封西北),所以又叫梁惠王。

②叟:老人。

③亦:这里是“只”的意思。

④土庶人:土和庶人。

庶人即老百姓。

⑤交征:互相争夺。

征,取。

⑥弑:下杀上,卑杀尊,臣杀君叫弑。

⑦万乘、千乘、百乘:古代用四匹马拉的一辆兵车叫一乘,诸侯国的大小以兵车的多少来衡量。

据刘向《战国策。

序》说,战国末期的万乘之国有韩、赵、魏(梁)、燕、齐、楚、秦七国,千乘之国有宋、卫、中山以及东周、西周。

至于千乘、百乘之家的“家”,则是指拥有封邑的公卿大夫,公卿封邑大,有兵车千乘;大夫封邑小,有兵车百乘。

⑧苟:如果。

⑨餍(yan):满足。

遗:遗弃,抛弃。

孟子拜见梁惠王。

梁惠王说:“老先生,你不远千里而来,一定是有什麽对我的国家有利的高见吧?”孟子回答说:“大王!何必说利呢?只要说仁义就行了。

大王说‘怎样使我的国家有利?大夫说,‘怎样使我的家庭有利?’一般人士和老百姓说,‘怎样使我自己有利?’结果是上上下下互相争夺利益,国家就危险了啊!在一个拥有一万辆兵车的国家里,杀害它国君的人,一定是拥有一千辆兵车的大夫;在一个拥有一千辆兵车的国家里,杀害它国君的人,一定是拥有一百辆兵车的大夫。

这些大夫在一万辆兵车的国家中就拥有一千辆,在一千辆兵车的国家中就拥有一百辆,他们的拥有不算不多。

《孟子二章》翻译

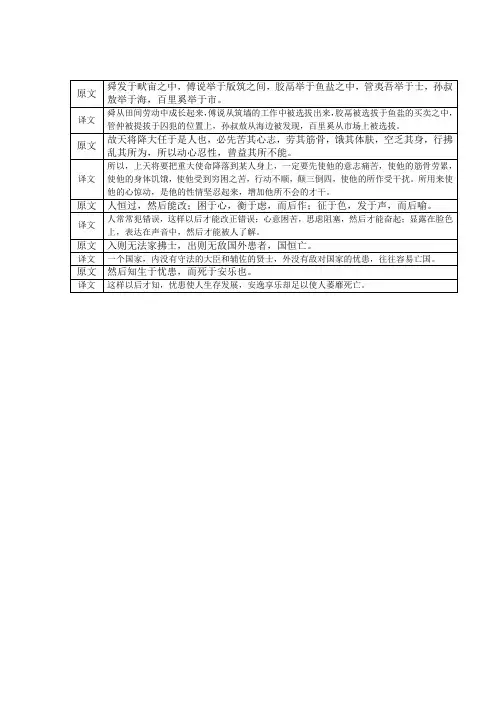

原文舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

译文舜从田间劳动中成长起来,傅说从筑墙的工作中被选拔出来,胶鬲被选拔于鱼盐的买卖之中,管仲被提拔于囚犯的位置上,孙叔敖从海边被发现,百里奚从市场上被选拔。

原文故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

译文所以,上天将要把重大使命降落到某人身上,一定要先使他的意志痛苦,使他的筋骨劳累,使他的身体饥饿,使他受到穷困之苦,行动不顺,颠三倒四,使他的所作受干扰。

所用来使他的心惊动,是他的性情坚忍起来,增加他所不会的才干。

原文人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

译文人常常犯错误,这样以后才能改正错误;心意困苦,思虑阻塞,然后才能奋起;显露在脸色上,表达在声音中,然后才能被人了解。

原文入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

译文一个国家,内没有守法的大臣和辅佐的贤士,外没有敌对国家的忧患,往往容易亡国。

原文然后知生于忧患,而死于安乐也。

译文这样以后才知,忧患使人生存发展,安逸享乐却足以使人萎靡死亡。

孟子两章课文翻译

孟子两章课文翻译孟子两章课文翻译孟子,名轲,字子舆(待考,一说字子车、子居),战国时期邹城(今山东邹城市)人。

伟大的思想家、教育家,儒家学派的代表人物。

下面是关于孟子两章课文翻译的内容,欢迎阅读!得道多助,失道寡助原文天时不如地利,地利不如人和。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

得道者多助,失道者寡助。

寡助之至,亲戚畔之。

多助之至,天下顺之。

以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

翻译有利于作战的天气比不上有利于作战的地理环境;有利于作战的地理环境比不上作战中的人心所向、内部团结。

(比如一座)方圆三里的内城,只有方圆七里的外城,四面包围起来攻打它,却不能取胜。

采用四面包围的方式攻城,一定是得到有利于作战的天气、时令了,可是不能取胜,这是因为有利于作战的'天气、时令比不上有利于作战的地理环境。

城墙并不是不高,护城河并不是不深,武器装备也并不是不精良,粮食供给也并不是不充足,但是,(守城一方)弃城而逃,这是因为有利于作战的地理环境比不上作战中的人心所向、内部团结. 所以说,限制百姓不能只靠划定的疆域的界限,巩固国防不能依靠山川的险阻,威慑天下不能凭借武力的强大。

施行“仁政”的君主,帮助支持他的人就多,不施行“仁政”的君主,支持帮助他的人就少。

帮助他的人少到了极点,自己的亲属也会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下的人都会归顺他。

凭着天下人都归顺他的条件,去攻打那连自己亲戚都反对的寡助之君,所以,(施行“仁政”的)君主不战则已,战斗就一定能胜利。

生于忧患,死于安乐原文舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

《孟子》二章之《富贵不能淫》原文与标准译文

《孟⼦》⼆章之《富贵不能淫》原⽂与标准译⽂景春⽈:“公孙衍、张仪岂不诚⼤丈夫哉?

⼀怒⽽诸侯惧,

安居⽽天下熄。

”

孟⼦⽈:“是焉得为⼤丈夫乎?

⼦未学礼乎?

丈夫之冠也,⽗命之;

⼥⼦之嫁也,母命之,往送之门,戒之⽈:‘往之⼥家,必敬必戒,⽆违夫⼦!’

以顺为正者,妾妇之道也。

居天下之⼴居,

⽴天下之正位,

⾏天下之⼤道;

得志,与民由之;

不得志,独⾏其道。

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,

此之谓⼤丈夫。

”

【译⽂】

景春说:“公孙衍、张仪难道不是真正的⼤丈夫吗?

他们⼀发怒,诸侯就都害怕。

他们安静下来,天下便平安⽆事。

”

孟⼦说:“这怎么能算⼤丈夫呢?

你没有学过礼吗?

男⼦成年举⾏冠礼时,⽗亲教导他;

⼥⼉出嫁时,母亲教导他,送到门⼝,告诫她说:‘到了你的夫家⼀定要恭敬,⼩⼼谨慎。

不能违背你的丈夫。

’以顺从为原则的,是妇⼥之道。

住在天下最宽敞的住宅‘仁’⾥,

站在天下最正确的位置‘礼’上,

⾛在天下最光明的⼤路‘义’上。

得志的时候和百姓⼀同遵循正道⽽⾏,

不得志的时候独⾃⾛⾃⼰的道路。

富贵不能使他迷惑,贫贱不能使他动摇,威武不能使他屈服。

这样的⼈才称得上⼤丈夫。

”。

孟子二章全文解析 孟子二章翻译和原文

【第二章】妾妇之道与大丈夫之道

【原文】 景春①曰:“公孙衍②、张仪②岂不诚大丈夫 哉?一怒而诸侯惧, 安居而天下熄①” 孟子曰:“是焉得 为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父 命之(5);女子之 嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必 敬必戒,无 违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居, 立天下之 正位,行天下之大道(6);得志,与民由之;不得志,独行 其 道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”

无,那么,木匠车工都可以从你那里 得到吃的。比如说这里有一

个人,在家孝顺父母,出门尊敬长辈, 奉行先王的圣贤学说,来

培养后代的学者,却不能从你那里得到 吃的。你怎么可以尊重木

匠车工却轻视奉行仁义道德的人呢?”

彭更说:“木匠车

工,他们干活的动机就是为了求饭吃。读书人研究学问,其动机

也是为了求饭吃吗?”

【第六章】胁肩诌笑,病于夏畦

【原文】 公孙五问曰:“不见诸侯何义?” 孟子 曰:“古者不为臣不见。段干木①逾垣而辟②之,泄柳闭门 而不 内③,是皆已甚;迫,斯可以见矣。阳货欲见孔子④而恶无礼, 大夫有赐于士,不得受于其家,则往拜其门。阳货瞰⑤孔子之亡 也, 而馈孔子蒸豚;孔子亦瞰其亡也,而往拜之。当是时,阳货 先,岂 得不见?曾子曰:‘胁肩馅笑,病于夏畦(6)。’子路 (7):‘未同而言, 观其色赧赧然,非由之所知也。’由是观 之,则君子之所养,可知 已矣。”

【注释】

①景春:人名,纵横家的信徒。②公孙

衍:人名,即魏国人犀首,著 名的说客。③张仪:魏国人,与苏

泰同为纵横家的主要代表。致力于游 以路横去服从秦国,与苏泰

“合纵”相对。④熄:指战火熄灭,天 下太平。⑤丈夫之冠也,

父命之:古代男子到二十岁叫做成年,行加冠 礼,父亲开导他。

孟子文言文原文及翻译

孟子文言文原文及翻译读了孟子两章原文,孟子两章原文及翻译您知道吗?整理了是孟子两章原文及翻译,上面是得孟子两章原文,下面是孟子两章翻译,孟子两章原文及翻译希望对您有帮助。

原文天时不如地利,地利不如人和。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟(sù)非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

得道者多助,失道者寡助。

寡助之至,亲戚畔之。

多助之至,天下顺之。

以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

翻译有利于作战的天气比不上有利于作战的地理环境;有利于作战的地理环境比不上作战中的人心所向、内部团结。

(比如一座)方圆三里的内城,只有方圆七里的外城,四面包围起来攻打它,却不能取胜。

采用四面包围的方式攻城,一定是得到有利于作战的天气、时令了,可是不能取胜,这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理环境。

城墙并不是不高,护城河并不是不深,武器装备也并不是不精良,粮食供给也并不是不充足,但是,(守城一方)弃城而逃,这是因为有利于作战的地理环境比不上作战中的人心所向、内部团结. 所以说,限制百姓不能只靠划定的疆域的界限,巩固国防不能依靠山川的险阻,威慑天下不能凭借武力的强大。

施行“仁政”的君主,帮助支持他的人就多,不施行“仁政”的君主,支持帮助他的人就少。

帮助他的'人少到了极点,自己的亲属也会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下的人都会归顺他。

凭着天下人都归顺他的条件,去攻打那连自己亲戚都反对的寡助之君,所以,(施行“仁政”的)的君主不战则已,战斗就一定能胜利。

生于忧患,死于安乐原文舜(shùn)发于畎(quǎn)亩之中,傅说(yuè)举于版筑之间,胶鬲(gé)举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

孟子两章《孟子》

得道多助,失道寡助

原文:天时不如地利,地利不如人和。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

夫环而攻之,必有得天时者矣,

然而不胜者,是天时不如地利也。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地

利不如人和也。

故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

得道者多助,失道者寡助。

寡助之至,亲戚畔之。

多助之至,天下顺之。

以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

译文:①有利于作战的天气比不上有利于作战的地理环境;有利于作战的地理环境比不上作战中的人心所向、内部团结。

②假设一座方圆三里的内城,只有方圆七里的外城,四面包围起来攻打它,却不能取胜。

③采用四面包围的方式攻城,一定是得到有利于作战的天气、时令了,这样却不能取胜,这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理环境。

④城墙不是不高,护城河不是不深,武器装备不是不精良,粮食不是不多,但是守城者却弃城而逃,这是因为有利于作战的地理环境比不上作战中的人心所向、内部团结。

⑤所以说,使人安定下来,不能靠划定的疆域的界限,巩固国防不能依靠山川的险阻,威慑天下不能凭借武力的强大。

能够施行“仁政”的君主,帮助支持他的人就多,不施行“仁政”的君主,支持帮助他的人就少。

⑥帮助他的人少到了极点,兄弟骨肉也会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下的人都会归顺他。

⑦凭着天下人都归顺他的条件,去攻打那连兄弟骨肉都背叛他的寡助之君,所以,能施行“仁政”的的君主要么不战,战斗就一定能胜利。

生于忧患,死于安乐

原文:舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过然后能改,困于心衡于虑而后作,征于色发于声而后喻。

入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

然后知生于忧患而死于安乐也。

译文:①舜从田地间被任用,傅说从筑墙的水泥匠中被选拔出来,胶鬲从鱼盐之中被任用,管仲从狱官手中获赦被任用,孙叔敖从隐居的海边被任用,百里奚从奴隶市场上被赎回并登上相位。

②所以,上天将要把重大使命给这样的人一定要先使他内心痛苦,使他的身体劳累,使他的经受饥饿之苦,使他受穷困之苦,使他做事不顺。

③用这样的办法使他内心惊动起来,使他性格坚强起来,从而增加他过去所不具备的才干。

④一个人常常犯错误,这样以后才能改正。

⑤内心忧困,思路堵塞然后才能奋发而起有所作为;一个人的想法只有从他的脸色显露出来,在吟咏叹息中表现出来,看到他的脸色听到他的声音,然后人们才能了解他。

⑥一个国家,在国内如果没有坚守法度的大臣和辅佐君主的贤士,在国外如果没有势力、地位相当的国家和外来忧患,这个国家,往往会导致灭亡。

⑦这样以后人们才能知道,因忧患而得以生存,因沉迷享乐而衰亡。

”

Ⅰ.本文的主旨是得道者多助,失道者寡助;中心论点是天时不如地利,地利不如人和。

Ⅱ.文章第一段从攻城和守城两个方面进行论证。

从攻城方面论证了“天时不如地利”。

攻城的有利条件是“得天时”;守城的有利条件是“三里之城,七里之郭”。

从守城方面论证了“”地利不如人和。

守城一方的有利条件是“城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也”。

才用排比的修辞手法和双重否定的句式强调了守城方有利条件。

守城一方的有利条件多,但其结果是“委而去之”,论证了了“地利不如人和”。

Ⅲ.得“人和”的实质是“多助”,得“人和”的最佳局面是“天下顺之”。

与曹刿论战中的“小大之狱,虽不能察,必以情”,意义相同。

Ⅳ得道者多助失道者寡助联系历史或现实例一个这样的例子

1.商汤伐夏桀,夏桀失道寡助,商汤得道多助

2.周武王姬发伐商纣,商纣王失道寡助

3.公元前209年,秦二世失道寡助,陈胜和吴广得道多助

4.隋末杨广无道,各地农民起义,瓦岗军得道多助

5.瓦岗军首领失道寡助,英雄豪杰纷纷投靠得道多助的李渊(唐)

6.元顺帝无道,朱元璋率领的红巾军得道多助

7.解放战争中,解放军得道多助,国民党失道寡助

Ⅴ.文章开头列举的六个人物的事例,他们的共同点是什么?列举人物的目的是什么?从他们的事例中你获得什么感悟?

共同点:都出身贫贱,历经磨难,最终都有所作为。

目的是以事实证明只有经历艰难困苦的磨炼才能成就大业(逆境造就人才,从而证明“生于忧患”的道理。

感悟:苦难是对人生的一种磨练,我们只有战胜苦难,才能取得成功

Ⅵ.第二段从正面事实论据“人恒过然后能改,困于心衡于虑而后作,征于色发于声而后喻。

”和假设的反面事实论据“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

”的关系和作用?

由个人推论到治理国家,正反对比论证推导出“生于忧患,死于安乐”的中心论点。

Ⅶ.得道多助,失道寡助和生于忧患,死于安乐他们提出阐述论点的方式有什么相同之处和不同之处?

两文都采用类比的论证手法:第一则短文的论点是“得道多助,失道寡助”,第二则短文的论点是“生于忧患,死于安乐”,它们主要都是针对最高统治者来说。

这两则短文都用了类比论证的手法:第一则以战争中的情况作为事例,强调“天时不如地利,地利不如人和”,然后类推出治国的道理;第二则从个人事例说起,最后归结到统治者治国上。

两则短文提出论点的方式不尽相同:第一则短文的论点在文章中间部分点明,然后对论点进行了进一步的解释和阐述;第二则短文在文章结尾处揭示出论点,不再对论点进行解说。