自然地理学喀斯特地貌

自然地理学喀斯特地貌

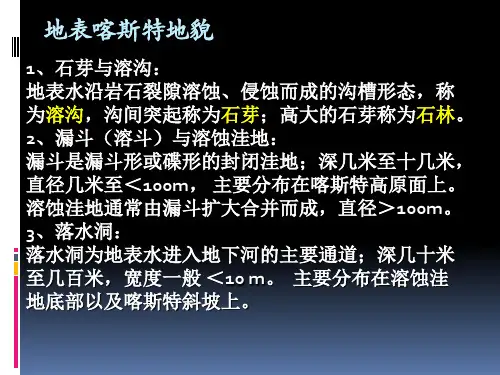

1、石芽与溶沟: 地表水沿岩石裂隙溶蚀、侵蚀而成的沟槽形态,称 为溶沟,沟间突起称为石芽;高大的石芽称为石林。 2、漏斗(溶斗)与溶蚀洼地: 漏斗是漏斗形或碟形的封闭洼地;深几米至十几米, 直径几米至<100m, 主要分布在喀斯特高原面上。 溶蚀洼地通常由漏斗扩大合并而成,直径>100m。 3、落水洞: 落水洞为地表水进入地下河的主要通道;深几十米 至几百米,宽度一般 <10 m。 主要分布在溶蚀洼 地底部以及喀斯特斜坡上。

④老年期:下伏不可溶岩层广泛出露或地面高度 接近侵蚀基准面,地表水系占绝对统治地位, 形成溶蚀谷地、溶蚀平原、孤峰、残丘等。

地下喀斯特地貌

பைடு நூலகம்

★溶洞与地下河

1、溶洞

①垂直溶洞 与倾斜溶洞;

②水平溶洞;

冷洞

①

暖洞

穿洞 ② 侧洞

脚洞

地下水

2、洞穴堆积地貌

石笋、石钟乳、石柱、石幔等等。

喀斯特地貌的形成过程

4、坡立谷与喀斯特平原

坡立谷(Polje),即溶蚀谷地,俗称“坝”、“坝子”, 宽几百米至几公里,长几公里至几十公里,在一定 构造条件下经长期溶蚀、侵蚀而成;喀斯特平原, 达数百平方公里,由坡立谷发展而来。

5、峰丛、峰林、孤峰与残丘: 峰丛,一种连座峰林,其基部相连、顶部分散为一 个个山峰(>1/2相连);峰林,石灰岩石峰分散 或成群分布在平地上,远望如林(<1/2相连)。 其相对高度为100 — 200m,坡度>45°; 孤峰,竖立在喀斯特平原上的孤立石灰岩山峰,相 对高度几十至百余米;残丘,孤峰进一步发育而成, 相对高度十几至几十米。

6、岩溶丘陵

岩溶丘陵与溶蚀洼地的组合,是亚热带喀斯特 的典型形态。岩溶丘陵相对高度 100 ~ 150 m , 坡度较和缓,不具峰林形态。

自然地理学考试内容及答案(整理版)

名词解释:1、喀斯特地貌:地下水与地表水对可溶性岩石溶蚀与沉淀,侵蚀与沉积,以及重力崩塌、坍陷、堆积等作用形成的地貌,以斯洛文尼亚的喀斯特高原命名。

2、潮流:海水受月球和太阳的引力而发生潮位升降的同时,还发生周期性的流动。

3、大气湿度:大气从海洋、湖泊、河流及潮湿土壤的蒸发或植物的蒸腾作用中获得水分。

水分进入大气后通过分子扩散和气流传递而散布于大气中,使之具有不同的潮湿程度。

大气的湿度状况是决定云、雾、降水等天气现象的重要因素。

由于测量方法和实际应用不同,常采用多个湿度参量表示水汽含量:1.水汽压和饱和水汽压2.绝对湿度和相对湿度3.露点温度。

4、地球圈层分化:原始地球是一个接近匀质的物体,主要由碳、氧、镁、硅、铁、镍等元素组成的各种物质没有明显的分层现象,而后,放射性元素辐射的能量在地球内部的积累,使那里的温度升高,因而物质具有可塑性,加上重力的作用,物质便发生分异,逐渐形成性质不同的圈层。

5、土壤: 土壤是发育于陆地表面具有生物活性和孔隙结构、进行物质循环和能量转换的疏松表层。

土壤是由矿物质、有机质、水、空气和生物组成的生物与非生物混合体,也是一个能从物质组成、形态结构和功能上剖析的自然体。

6、海洋资源:主要是指与海水本身有直接关系的物质和能量,例如溶解于海水的化学元素,海洋生物,海底矿藏,海水运动产生的能量及储存在海水中的热能等。

7、地壳:地球硬表面以下到莫霍界面之间由各类岩石构成的壳层,在大陆上平均厚度为三十五千米,大洋下平均厚度5km.8、土壤剖面:土壤剖面是在一定地形和时间条件下,由气候和生物对母质作用而不断演化和发育的自然实体,是指从地表垂直向下的土壤纵剖面,也可将土壤剖面理解为完整的垂直土层序列.9、矿物:矿物是单个元素或若干元素在一定地质条件下形成的具有特定物理化学性质的单质或化合物,是构成岩石的基本单位。

10、天气系统:天气系统是指大气中引起天气变化的各种尺度的运动系统。

11、沉积岩:是由成层堆积于陆地或海洋中的碎屑、胶体和有机物质等疏松沉积物固结而成的岩石。

地理学习课件:喀斯特、海岸和冰川地貌

二、喀斯特地貌的分类

喀斯特溶蚀地貌

溶沟、石芽、峰林、峰丛、 孤峰、溶洞、溶斗等

喀斯特堆积地貌

石钟乳、石笋、 石柱、钙华等

地表水沿岩石表面和裂隙流动过程中不断对岩石溶蚀和侵蚀,从而形成

的石质沟槽,称为溶沟;溶沟之间的突出部分,称为石芽。其实它是溶

沟形成过程中的残余物。

水流沿着岩石表面流动,溶蚀出凹槽;凹槽愈溶愈深,中间突出的部分愈发 尖削高大,如同30-40米的微型山峰,“峰”就这样诞生了。万千“峰”群 铺天盖地,又好似一片岩石森林,因此得名石林。

在极厚的可溶性岩石区域,水流切割出连绵不绝的群峰,如果山与山之 间基座相连,则被称为峰丛

当峰丛进一步溶蚀,基座被切开,山与山之间变得相对独立散布,则被 称作峰林。

广西桂林漓江两岸典型的喀斯特峰林地貌

孤峰

Lonely peak

孤峰是竖立在平原上孤立的灰岩山峰。 是溶蚀谷地中常见的地貌形态,相对高度 数十米至100米左右,是地壳相对稳定, 岩溶发育到后期,峰林被分割而成。

植被稀少,易导致水土流失,土层薄,土壤较为贫瘠; 地形崎岖不平,可耕地面积小,不利于农业机械化发展。

小结:

喀斯特地貌

形成 条件

岩石:可溶性(石灰岩为主)

气候:温暖湿润 溶蚀 溶沟、石芽、峰林、

地貌: 孤峰、溶斗、溶洞等

动力:流水

沉积 钟乳石、石柱、

地貌: 石笋、钙华等

对人类活动的影响

利:旅游业、地下水库、美学价值、科研价值等 不利:农业、交通、地质灾害等

水文: 地表水缺乏,多地下暗河,不利于生产生活。

有利

美学价值、科研价值,重大工程 选址,可以发展旅游业产生经济 效益。

泉水丰富,喀斯特洞穴可作为地 下水库。

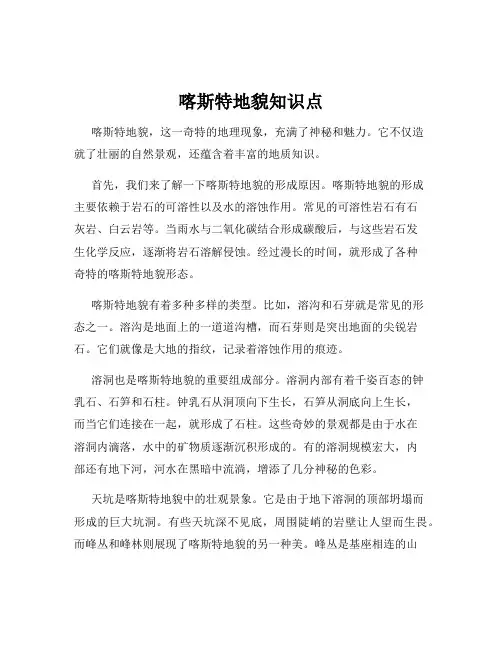

喀斯特地貌知识点

喀斯特地貌知识点喀斯特地貌,这一奇特的地理现象,充满了神秘和魅力。

它不仅造就了壮丽的自然景观,还蕴含着丰富的地质知识。

首先,我们来了解一下喀斯特地貌的形成原因。

喀斯特地貌的形成主要依赖于岩石的可溶性以及水的溶蚀作用。

常见的可溶性岩石有石灰岩、白云岩等。

当雨水与二氧化碳结合形成碳酸后,与这些岩石发生化学反应,逐渐将岩石溶解侵蚀。

经过漫长的时间,就形成了各种奇特的喀斯特地貌形态。

喀斯特地貌有着多种多样的类型。

比如,溶沟和石芽就是常见的形态之一。

溶沟是地面上的一道道沟槽,而石芽则是突出地面的尖锐岩石。

它们就像是大地的指纹,记录着溶蚀作用的痕迹。

溶洞也是喀斯特地貌的重要组成部分。

溶洞内部有着千姿百态的钟乳石、石笋和石柱。

钟乳石从洞顶向下生长,石笋从洞底向上生长,而当它们连接在一起,就形成了石柱。

这些奇妙的景观都是由于水在溶洞内滴落,水中的矿物质逐渐沉积形成的。

有的溶洞规模宏大,内部还有地下河,河水在黑暗中流淌,增添了几分神秘的色彩。

天坑是喀斯特地貌中的壮观景象。

它是由于地下溶洞的顶部坍塌而形成的巨大坑洞。

有些天坑深不见底,周围陡峭的岩壁让人望而生畏。

而峰丛和峰林则展现了喀斯特地貌的另一种美。

峰丛是基座相连的山峰群,而峰林则是基座分离、疏密有致的山峰。

它们在大地上错落分布,犹如大自然精心雕琢的艺术品。

喀斯特地貌的分布也具有一定的特点。

在我国,广西、贵州、云南等地是喀斯特地貌较为集中的区域。

其中,广西桂林以其秀丽的山水风光闻名于世,那里的喀斯特地貌如诗如画,吸引了无数游客前来观赏。

喀斯特地貌在地理环境中具有重要的影响。

一方面,它提供了丰富的地下水资源,但另一方面,也可能导致水土流失、地面塌陷等问题。

在农业生产方面,喀斯特地区的土壤贫瘠,不利于农作物的生长。

但独特的地貌也为旅游业的发展提供了契机。

对于人类活动来说,喀斯特地貌既带来了挑战,也带来了机遇。

在工程建设中,需要充分考虑喀斯特地区的地质特点,以避免出现地基不稳等问题。

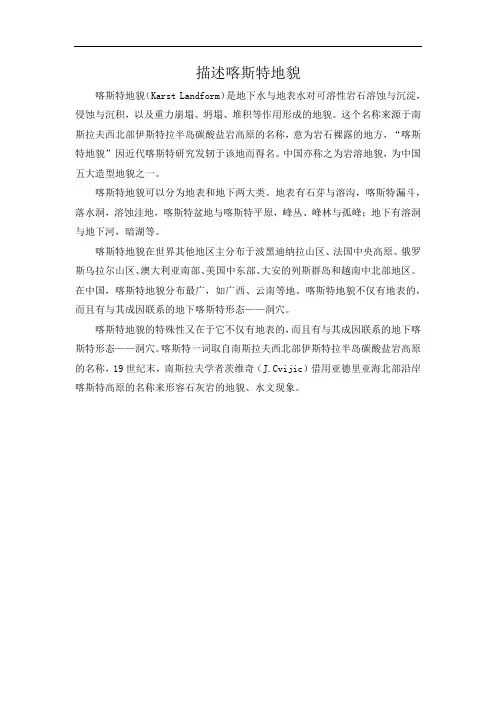

描述喀斯特地貌

描述喀斯特地貌

喀斯特地貌(Karst Landform)是地下水与地表水对可溶性岩石溶蚀与沉淀,侵蚀与沉积,以及重力崩塌、坍塌、堆积等作用形成的地貌。

这个名称来源于南斯拉夫西北部伊斯特拉半岛碳酸盐岩高原的名称,意为岩石裸露的地方,“喀斯特地貌”因近代喀斯特研究发轫于该地而得名。

中国亦称之为岩溶地貌,为中国五大造型地貌之一。

喀斯特地貌可以分为地表和地下两大类。

地表有石芽与溶沟,喀斯特漏斗,落水洞,溶蚀洼地,喀斯特盆地与喀斯特平原,峰丛、峰林与孤峰;地下有溶洞与地下河,暗湖等。

喀斯特地貌在世界其他地区主分布于波黑迪纳拉山区、法国中央高原、俄罗斯乌拉尔山区、澳大利亚南部、美国中东部、大安的列斯群岛和越南中北部地区。

在中国,喀斯特地貌分布最广,如广西、云南等地。

喀斯特地貌不仅有地表的,而且有与其成因联系的地下喀斯特形态——洞穴。

喀斯特地貌的特殊性又在于它不仅有地表的,而且有与其成因联系的地下喀斯特形态——洞穴。

喀斯特一词取自南斯拉夫西北部伊斯特拉半岛碳酸盐岩高原的名称,19世纪末,南斯拉夫学者茨维奇(J.Cvijic)借用亚德里亚海北部沿岸喀斯特高原的名称来形容石灰岩的地貌、水文现象。

喀斯特地貌知识点

喀斯特地貌知识点喀斯特地貌是指石灰岩等溶蚀岩在雨水等自然水力及地下水的侵蚀作用下形成的一种特殊地貌形态。

喀斯特地貌广泛分布于全球各个地区,包括中国的桂林山水、中国台湾的花莲七星潭、美国的卡尔斯巴德洞穴、法国的普罗旺斯、克罗地亚的普利特维野生公园、波斯尼亚和黑塞哥维那的莱纳河谷等地。

在这些地方,我们可以看到一些独特的地貌景观,如天坑、岩溶峰林、地下溶洞等。

喀斯特地貌的形成喀斯特地貌的形成与溶蚀作用密切相关。

石灰岩在水的侵蚀作用下,岩体内的溶解介质溶解掉岩石中的钙质,形成了水溶液,这种水溶液具有很强的溶解能力,可以将石灰岩中的钙溶解成离子。

在岩壁上很容易出现亮面痕迹。

经过长时间的积累,这些岩石最终被溶解损失,形成了一些天坑。

此外,石灰岩也可以在地下形成洞穴和溶洞。

雨水从地表渗入地下,形成洞穴和溶洞,并通过地下水流将钙溶解成离子,这些离子在水中不断积累,最终形成了一些特殊的地下水体,如地下河流、地下湖泊等。

这些地下水体也是喀斯特地貌的标志之一。

喀斯特地貌的特点喀斯特地貌的特点是岩溶地貌中最为典型的,其最显著的特点是天坑,此外还有岩溶峰林、地下溶洞等。

天坑是因为地下溶洞颠覆垮塌而形成的大型地表凹陷,一般呈圆形或椭圆形,大小不等,有的最深可达数百米,最宽可达一公里以上。

岩溶峰林则是由于石灰岩的不同硬度造成的不同侵蚀速度,形成了像林木一样的奇特地貌景观。

地下溶洞是水侵蚀下形成的地下空间,如纳斯卡平原著名的卡尔斯巴德溶洞,洞穴内有大量的钟乳石和石笋,形态奇特,颇受游客喜欢。

喀斯特地貌的旅游价值由于喀斯特地貌具有独特的地貌景观和自然环境,因此成为了许多旅游胜地。

喀斯特地貌地区的旅游资源主要包括风景区、自然保护区、游览区和溶洞等。

桂林山水、花莲七星潭、卡尔斯巴德洞穴等景区都是喀斯特地貌旅游的著名景点。

对于游客来说,喀斯特地貌不仅仅是一种自然景观,更是一种美好的生态环境,因此也需要我们保护好生态环境。

喀斯特地貌的意义喀斯特地貌的意义较为复杂,它不仅仅是一种地貌景观,更是一种自然环境的综合体现。

喀斯特地貌简介

喀斯特地貌简介喀斯特地貌是一种由溶蚀作用而形成的独特地貌类型,以其特殊的地貌形态和丰富的地下水资源而闻名于世。

喀斯特地貌主要分布在石灰岩、石膏岩、大理石等溶蚀性岩石地区,其中以石灰岩地区最为典型。

喀斯特地貌的形成过程主要是由于地下水在地下岩层中的溶蚀作用所引起的。

在喀斯特地区,地下水中含有大量的碳酸氢根离子,这些离子会与石灰岩中的钙离子结合,形成溶解性的碳酸钙。

随着地下水的流动,溶解的碳酸钙会逐渐沉积,形成洞穴、地下河道等地下空间。

而地表的溶蚀作用则主要表现为喀斯特地表的塌陷、溶洞、峡谷等地貌形态。

喀斯特地貌的最显著特点是地下水形成的溶洞和地表溶蚀作用形成的裂谷、峡谷等地貌形态。

溶洞是喀斯特地貌的典型景观,其形成于石灰岩中的溶洞系统是地下水溶蚀作用的产物。

这些溶洞中有的宽敞明亮,有的狭小幽深,还有的洞壁上挂满了钟乳石、石笋等奇特的石灰岩结构。

地表溶蚀作用形成的裂谷和峡谷则是由于地下洞穴塌陷或地表溶蚀作用导致地表塌陷形成的。

喀斯特地貌的发育条件主要包括地质构造、地下水条件和气候条件三个方面。

首先,地质构造决定了喀斯特地貌的基础,石灰岩等溶蚀性岩石的分布范围决定了喀斯特地貌的分布范围。

其次,地下水条件是喀斯特地貌形成的关键,充足的地下水资源是形成溶洞等地下空间的基础。

最后,气候条件对喀斯特地貌的形成和发育起着重要的作用,比如降水量越大、温度越高,溶蚀作用就越强,喀斯特地貌就越发达。

喀斯特地貌不仅仅是一种特殊的地貌类型,还是一个重要的地下水资源库。

喀斯特地区的地下水资源丰富,由于岩石中的裂隙和溶洞等地下空间的存在,地下水可以在喀斯特地区进行蓄水和储存,为当地的农业生产和人类生活提供了重要的水资源。

此外,喀斯特地貌还具有丰富的旅游资源,吸引了大量的游客前来观光和探险。

喀斯特地貌是一种由溶蚀作用而形成的独特地貌类型,其主要特点是地下洞穴和地表溶蚀作用形成的裂谷和峡谷。

喀斯特地貌的形成受地质构造、地下水条件和气候条件的影响,同时也是一个重要的地下水资源库和旅游资源,为当地的经济发展和人民生活带来了巨大的价值。

地理高一地貌知识点喀斯特

地理高一地貌知识点喀斯特地貌是地球表面在长期地质作用下形成的各种地形形态的总称。

而喀斯特是地理学上的一个重要地貌类型,其特点是岩溶作用导致地表出现溶洞、地下河、石桥等地形。

喀斯特地貌广泛分布于世界各地,具有较高的科学研究和旅游观光价值。

接下来我们将以喀斯特地貌为例,介绍地理高一地貌知识点及其相关特征。

一、喀斯特地貌的形成过程喀斯特地貌的形成主要依托于地下水的溶蚀作用。

当含碳酸盐的石灰岩、石膏岩等溶解性岩层受到地下水的长期侵蚀时,会发生溶洞、地下河、石桥等地形的形成。

具体的形成过程包括:1. 溶蚀作用:地下水中的二氧化碳会形成碳酸溶液,进而与石灰岩等溶解性岩石发生化学反应,使其溶解。

2. 洞穴形成:经过长时间的溶蚀,溶洞开始形成。

水通过裂缝、砂洞等地下通道流动,与岩石发生作用,逐渐形成洞窟。

3. 洞口扩大:地表的溶洞被地下水冲刷,洞口逐渐扩大。

此时,地表的裂缝和溶洞会相互连通,形成地下河。

4. 河谷侵蚀:地下河切割地表,形成峡谷和溶洞孔穴,并且将河谷形态逐渐展现在地表上。

二、喀斯特地貌的地形特征喀斯特地貌以其独特的地形特征而闻名于世。

下面列举几个典型的喀斯特地貌特征:1. 溶洞:溶洞是喀斯特地貌最为典型的地下形态,具有独特的地下演化过程和壮丽的景观。

洞内常见钟乳石、石笋等地下沉积物。

2. 地下河:地下河是地表流水经过溶洞连接而形成的地下河道。

地下河发展形成了多处的地下河穿越现象,以及流过喀斯特地表的溶河景观。

3. 石桥:石桥是溶蚀作用的产物,特指通过地下水侵蚀形成的岩层上方残留的由石灰石构成的天然桥梁。

例如中国的庐山石桥。

4. 峰丛林地貌:在喀斯特地貌形成的过程中,地表经过雨水的冲蚀、溶蚀而形成的山地以岩溶岩石构成。

其独特的峰丛景象吸引了许多游客。

三、喀斯特地貌的地理分布喀斯特地貌广泛分布于世界各个地区,尤以亚洲、欧洲和北美洲地区为主。

下面是一些喀斯特地貌的地理分布情况:1. 中国喀斯特地貌:中国拥有世界上规模最大的喀斯特地区,主要分布在贵州、广西、广东、云南等省份。

自然地理喀斯特地貌ppt课件

在整堂课的教学中,刘教师总是让学 生带着 问题来 学习, 而问题 的设置 具有一 定的梯 度,由 浅入深 ,所提 出的问 题也很 明确

坡立谷

在整堂课的教学中,刘教师总是让学 生带着 问题来 学习, 而问题 的设置 具有一 定的梯 度,由 浅入深 ,所提 出的问 题也很 明确

坝子1

云南罗平

在整堂课的教学中,刘教师总是让学 生带着 问题来 学习, 而问题 的设置 具有一 定的梯 度,由 浅入深 ,所提 出的问 题也很 明确

乐业“天坑”仰视

在整堂课的教学中,刘教师总是让学 生带着 问题来 学习, 而问题 的设置 具有一 定的梯 度,由 浅入深 ,所提 出的问 题也很 明确

重庆小寨“天坑”1

深666m

在整堂课的教学中,刘教师总是让学 生带着 问题来 学习, 而问题 的设置 具有一 定的梯 度,由 浅入深 ,所提 出的问 题也很 明确

4、水的流动性

◆经常流动的水体,能大大提高水的溶蚀力。 ◆流水经常与空气保持接触,能不断地补充因 溶蚀岩石所消耗的CO2,使水体不易达到饱和。 ◆处于流动状态的水,有时虽然达到饱和,但 当几种不同浓度的饱和溶液混合后,可变为不 饱和而重新获得溶蚀能力。 ◆热带地区高温多雨,水流量大、水循环快, 加上气温高及生物作用强,岩溶发育最快。如 亚热带广西碳酸盐岩溶蚀量为0.12~0.3mm/a, 是暖温带的河北(溶蚀量为 0.02~0.03mm/a) 的5~9倍。

◇19世纪末,南斯拉夫的司威治(J.Cvijic) 研究了南斯拉夫西北的喀斯特(Karst)石灰 岩高原,并于1893年正式用“Karst”来概括 喀斯特高原的地貌景观。

◇中国地质学会第一届喀斯特学术会议(1966 年2月,桂林),建议在我国使用“岩溶”一 词,并把它作为Karst的汉语同义语。

自然地理学-三(4,5节)岩溶冰川冻土地貌

二、喀斯特地貌

(一)地表 喀斯特地貌

(二)地下 喀斯特地貌

1.石芽与溶沟 2.岩溶漏斗 3.落水洞 4.溶蚀洼地 5.岩溶盆地与岩溶平原 6.峰丛、峰林与孤峰

1.溶洞与地下河 2.暗湖

二、地表喀斯特地貌—1.石芽与溶沟

• 石芽与溶沟是指可用性 岩石表面沟槽状溶蚀部 分和沟间突出部分。

• 溶沟(grike karren)是 地表水沿裂隙溶蚀、侵 蚀而成,宽10-2cm,深23cm。石芽(lapie)是蚀 余产物,为溶沟之间的 突出部分。而发育在热 带厚层纯石灰岩上的达 数十米的形体高大的石 芽,成为石林。

• 冰水扇:冰川河道挟带大量砂砾从冰舌末端排出,在平 原上展开为鞭状水系而形成的坡度较大的扇状地。

• 冰水河谷冲积平原为在山谷中则形成。 • 季候泥:冰水湖泊由于季节变化,接纳的冰水沉积物有

颗粒粗细和颜色深浅的差别而形成的。 • 冰砾阜:原为冰川表面的洼地,底部为冰水沙粒沉积物

质,冰川融化消失后,才转为不规则丘陵地貌。 • 冰砾阜阶地:是冰川两侧的水道堆积的冰水砂砾物质,

• 冰瀑:山谷冰川由冰斗或粒雪盆进入U形谷时,饮 冰床坡度陡峻而形成。

• 冰裂隙:冰瀑与冰舌上均可发育宽深数十厘米至 数十米、呈横向、纵向或放射状分布的冰裂隙。

• 冰川弧拱:冰川表面运动速度差异是同一冰层形 成中央靠前,两侧靠后的前凸弧拱构造。

• 冰面湖:冰川融水积聚于冰川洼地而成。 • 冰面河:冰川融水积聚于切割的冰面。 • 冰蘑菇、冰塔林:冰面的差别消融致使冰川舌下

二、地表喀斯特地貌—2.岩溶漏斗

• 岩溶漏斗是由流水

沿裂隙溶蚀而成,

呈蝶形或倒锥形洼

地,宽数十米,深 数米至十余米,底

塌陷漏斗

部有垂直裂隙或落

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

并初步论述其成因,指出一些岩洞 是水的机械侵蚀造成,钟乳石是含 钙质的水滴蒸发后逐渐凝聚而成等。

他是中国和世界广泛考察喀斯特地 貌的卓越先驱。

喀斯特地貌概述

岩溶又称喀斯特。 凡是地下水和地表水对可溶性岩石所产生的作

5.岩溶盆地 是大型的岩溶洼地,又名坡立谷。其面积约十

余至上百平方公里,边缘较陡并有峰林分布, 底部平坦,并有泉水和暗河出没。

油 菜 河 坡 立 谷

6。岩溶平原

岩溶盆地继续扩大,成为岩溶平原。地表覆盖 溶蚀残留的红土,有少数孤峰残丘。

7。峰丛、峰林与孤峰

峰丛是成簇相连或同一基座而峰顶分散的石灰 岩山峰。峰丛内部的洼地、漏斗和落水洞很发 育,在地貌上成为峰丛-洼地组合类型。

隙或落水洞与地下河相通。漏斗由流水沿裂 隙溶蚀而成。

3.落水洞

落水洞是地表水流入地下 河的主要通道。是流水沿 裂隙溶蚀、侵蚀而成。

落水洞进一步发展,形成 深达数十米至数百米的井 状管道,称为竖井。

落水洞多分布在较陡的谷 坡、山坡两侧和谷地、洼 地底部。

4.溶蚀洼地 主要是溶蚀作用形成的小型封闭 洼地。面积约数平方公里,一般认为它是岩溶 漏斗溶蚀扩大或相邻的漏斗合并而成.

和侵蚀,使岩石表面形成沟槽状溶沟和沟间突 起部分的石芽。

石林

在热带厚层的纯石灰岩地区可发育成形体高大 的石芽,称为石林,这是石芽的一种特殊类型。 云南的路南石林最为典型,最高可达50米,犹 如许多巨型的石柱。石林是一种热带岩溶地貌。

2.岩溶漏斗 岩溶漏斗是一种碟形或倒锥形洼地, 宽数十米,深数米至十余米,底部有垂直裂

1966年,桂林全国喀斯特会议上 将“喀斯特”改为“岩溶”。

徐霞客(1586—1641)曾经深入 湘、桂、黔、滇等地进行岩溶地 质地貌考察,成为我国和世界上 最早的岩溶研究的先驱者。

在地理学上的重要成就之一:

对喀斯特地区的类型分布和各地区 间的差异,尤其是喀斯特洞穴的特 征、类型及成因,有详细的考察和 科学的记述。

11.5g/l

水中含CO2 1mg/l 60~50 g/l

CO2+H2O+Ca CO3

溶蚀 沉积

2H CO3- +Ca2+

取决于水中的CO2平衡

(4)水的流动性

流水不腐——保持水体溶蚀力( 水中CO2非饱和状态) 流水的机械冲刷——导致崩塌,加速地下岩溶发育进

程

二、喀斯特地貌

(一)地表岩溶地貌 1. 石芽与溶沟 地表水沿着可溶性岩石的裂隙进行不断的溶蚀

用叫岩溶作用或喀斯特作用。 岩溶作用包括化学过程(溶蚀和沉淀)和机械

过程(流水的侵蚀和沉积,重力崩塌、坍陷和 堆积等),并且以化学作用为主,机械作用为辅. 由岩溶作用或喀斯特作用所造成的地貌,称为 岩溶地貌或喀斯特地貌.

一、喀斯特作用

1.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ化学过程

溶蚀

CO2+H2O+Ca CO3

沉积

1.2发生喀斯特作用的条件

峰林是成群或分散的石灰岩山峰,通常是峰丛 进一步发展的结果。

孤峰是孤立分散的石灰岩山峰,是峰林进一步 发展的结果。

将军峰

锥状峰林

塔状喀斯特

石林

(二)地下岩溶地貌

1.溶洞与地下河 漏斗、裂隙——

洞穴(水洞)— —溶洞(干洞) 2。暗湖

三、岩溶地区地貌发育过程

四、喀斯特地貌的分布

2H CO3- +Ca2+

可溶性岩石

T裂ex隙t \节理

T水ex的t 溶蚀力

水的流动性

可溶性

透水性

(1)岩石可溶性

非可溶性岩石

花岗岩、玄武岩、安山岩、石英岩、页岩等

可溶性岩石

溶解度(g/l)

碳酸盐类——石灰岩、白云岩等

0.015

硫酸盐类——石膏、芒硝等

21

卤化物——岩盐(钾盐、镁盐)

360

石灰岩岩溶发育最完美、最壮观——“寿命”

第四节 喀斯特地貌

要求: 了解岩溶作用的化学过程及影响岩溶作 用的因素,掌握岩溶地貌的主要类型, 了解岩溶地貌的发育过程及地域分异。

喀斯特地貌概述

19 世纪末,前南斯拉夫学者J. 司威杰对前南斯拉夫西北的喀斯 特(Karst)石灰岩高原进行研 究,并于1893 年正式用“Karst” 来概括喀斯特高原的地貌景观。

(2)岩石的透水性

水与可溶岩石的接触部 分才能发育岩溶。接触 面积的大小、接触部位 决定岩溶发育的广度与 深度

断层、裂隙不仅提供了 水进入岩体内部的通道, 而且增加了水与岩石作 用的面积。

断层、裂隙是岩石透水 的主要标志。

(3)水的溶蚀力

水中游离CO2是影响天然溶蚀力的重要因素

溶解度: 纯水

1。

2。

中国主要碳酸盐岩分布区