中国传统文化中的人文精神唐镜

周口市博物馆馆藏唐代铜镜简析

周口市博物馆馆藏唐代铜镜简析

唐代铜镜是古代中国的一种重要的文物,它不仅具有实用功能,还具有极高的艺术价值,是唐代社会文化和艺术发展的重要组成部分。

周口市博物馆收藏的唐代铜镜中,有一件非常珍贵的铜镜,它是一面挂镜,镜面上刻

有世纪杂剧演出的场景。

这面铜镜直径约为20厘米,由优质青铜铸造而成,表面经过精细抛光,呈现出铜色的光泽。

这面铜镜的镜面是平整的,没有凹凸不平的瑕疵,反射出镜中的画面非常清晰。

镜面

中央刻有一幅世纪杂剧演出的场景,场景中有演员扮演不同的角色,有男有女,有老有少,他们身穿华丽的戏服,形象生动传神。

整个场景展现出唐代世纪杂剧的热闹与活跃,彰显

了唐代社会文化的繁荣。

除了镜面的刻画,这面唐代铜镜还有精心设计的镜钮和镜钮座。

镜钮是铜镜上的装饰物,通常为一个小巧精美的雕刻品或者铜钮,起到方便手握铜镜、悬挂的作用。

这面铜镜

的镜钮是一个小巧的狮子座,狮子座的造型非常栩栩如生,细致入微的雕刻工艺使其栩栩

如生。

镜钮座也是铜镜上的重要装饰,它在铜镜表面的底部,起到平稳支撑铜镜的作用。

这面铜镜的镜钮座为一个圆形的座子,座子刻有几何纹样,整体设计简洁而富有美感。

这面唐代铜镜通过精湛的青铜铸造技艺和精细的雕刻工艺,展现了唐代的艺术风貌和

社会文化。

它不仅是一件实用的日常用品,也是一件具有收藏和研究价值的文物。

通过研

究这面铜镜,我们可以了解唐代镜面文化、世纪杂剧表演和青铜铸造工艺等方面的知识,

深入了解唐代社会文化的发展和特点。

盛世文化的熔铸——从唐镜的发展看唐代社会文化现象

二

盛 世 文 化 的 熔 铸

从 唐 镜 的发 展 看唐 代 社会 文 化现 象

周 叶 凤

( 鞍 山李 白纪念 馆 , 徽 马 鞍 山 马 安 230 ) 4 0 0

摘

要 :唐 代 是 中 国 历 史 上 非 常 重 要 的 朝 代 , 会 社

作 为一 种工 艺 品 , 面 一般 都 铸 有精 美 的 纹 饰或 文 字 , 背 这

代 贵族妇 女 临 镜整 容 的精 美 画面 。可 以使 我 们看 到 画 面 中 镜 子 的 形 态 与 使 用 方 法 。 《 史 箴 图 》 映 的 是 晋 代 的 女 反

事 情 . 于 中 国金 属 镜 的起 源 , 们还 得 从 出 土 的铜 锈斑 关 我 斑 的古镜 中探 寻 。

些 纹 饰 的 图 案 造 型 与 铭 文 ,往 往 浓 缩 了 各 历 史 时 期 的 社

繁 荣 , 建 经 济 发 展 , 外 文 化 交 流 频 繁 , 育 出 丰 富 多 封 对 孕 彩 的唐代 文化 . 镜 正是 这 一 个开放 时代 的 产物 。 文通 唐 本

会思 想 观念 与 审美 情 趣 , 制 作精 细 , 体 现 了较 高 的工 它 既

盛 唐 时 国力 鼎 盛 。 一 时 期 , 家 统 一 . 治 稳 定 , 这 国 政 社

会经 济 和生 产 力迅 速 发 展 。生 产力 的发展 和经 济 的繁荣

昌 盛 , 进 了 中外 贸 易 和 文 化 的 交 流 。 此 时 , 朝 的 统 治 促 唐

古发 现证 明 , 国在 距今4 0 年 前 的 齐 家文 化 时期 , 开 我 00 就 始使 用青 铜 镜 , 此 可见 , 家 文 化 铜镜 应 属 铜镜 的初 起 由 齐 形 式 。综 观 中 国 古 代 铜 镜 发 展 史 , 商 开 始 , 历 了 温 长 从 经 的 岁 月 ,直 到 清 代 中 叶 才 完 全 被 外 来 新 起 的 玻 璃 镜 子 所 取 代 , 铜 镜 渐 渐 退 出 了 人 们 的 生 活 。 商 周 时 期 铜 鉴 扁 青 当 平 化 后 , 镜 被 人 们 使 用 了38 0 左 右 的时 间 , 算 是 铜 ,0 年 可

周口市博物馆馆藏唐代铜镜简析

周口市博物馆馆藏唐代铜镜简析周口市博物馆藏有一批精美的唐代铜镜,这些铜镜不仅具有较高的收藏价值,还展现了唐代青铜镜的特色和工艺水平。

下面将对周口市博物馆馆藏的唐代铜镜进行简要的分析,以便更好地了解这些珍贵文物。

唐代是中国历史上杰出的时期之一,其社会、经济、文化等方面都取得了辉煌的成就。

在唐代,青铜镜是一种常见的生活用品,不仅在妇女的日常生活中广泛使用,还常常被用作礼品和装饰品。

唐代铜镜在数量和品种上都具有较高的水平和丰富性。

周口市博物馆馆藏的唐代铜镜,既有日常使用的小巧铜镜,也有装饰性和礼仪性较强的大型铜镜,涵盖了唐代铜镜的多种类型和用途。

从外观上看,周口市博物馆馆藏的唐代铜镜在形状和纹饰上有着许多特点。

在形状上,这些铜镜大多呈圆形或方形,也有少数呈六边形或其他非常规形状。

镜面的边缘多为起伏有致的线条或花纹,整体造型简洁而不失雅致。

在纹饰上,这些铜镜大多以花卉、动物、人物、几何图案等为装饰,纹饰精美细致,富有变化和层次感。

不乏一些铜镜上刻有唐代文人诗词或铭文,具有很高的文学和史料价值。

这些铜镜在外观上体现了唐代艺术的特色,既有鲜明的时代风格,又体现出一定的地域特点,具有较高的审美价值。

从工艺水平上看,周口市博物馆馆藏的唐代铜镜在制作工艺上表现出色。

这些铜镜大多由优质的青铜制成,铸造工艺精湛,表面光洁平整。

在镜面加工方面,这些铜镜大多采用了磨光、磨花、镂空等工艺,使得镜面清晰平整,增加了观赏性和使用舒适度。

这些铜镜的纹饰精美,线条流畅,刻画细腻,反映了唐代匠人的高超技艺和审美水平。

这些铜镜中还有一些经过彩绘和镀金等工艺的装饰铜镜,色彩艳丽,富有层次感,极大地丰富了唐代铜镜的艺术表现力。

这些铜镜的制作工艺非常精湛,堪称唐代青铜镜制作工艺的典范。

从历史价值和研究意义上看,周口市博物馆馆藏的唐代铜镜具有很高的历史价值和学术价值。

作为唐代青铜镜的代表,这些铜镜在形制、纹饰、风格等方面具有较高的代表性,对于研究唐代青铜器的时代特征、艺术风格和地域差异具有重要的参考价值。

唐镜观大唐——宣城市博物馆馆藏唐代铜镜赏析

【文物博论】 A Theory of Cultural Relics010Vol.163铜镜,亦称“铜鉴”“照子”。

正面光亮,清晰可鉴,可正衣冠,是人们不可或缺的生活用具。

铜镜背面多有花纹或铭文,折射出时代特征与审美情趣,具有重要的历史、科学以及艺术价值。

从最早有考古发现的齐家文化到清末4000多年的发展历史中,铜镜可以说是中国古代金属器物中沿用时间最长、使用范围最广、产生影响最普遍的实用器,是中国古代青铜艺术文化遗产中的瑰宝。

宣城市博物馆收藏的铜镜数量丰富且成序列,现藏有战国至清代的铜镜475面,琳琅大观,美不胜收。

唐代是中国封建社会发展的鼎盛时期,经济文化繁荣,社会多元开放。

继两汉之后,铜镜制造业在唐代又达到另一高峰。

唐代铜镜的制作技术和艺术达到了前所未有的高度。

在工艺上锡和银的合金比例加大,使镜面更加光洁,映影更加清晰;造型上形制不一,除圆形外,出现菱花形、葵花形、方形、八角、亚形等镜形;装饰上多采用浮雕式,不施地纹,构图简洁美观,纹饰摆脱了两汉以来神秘怪诞的气氛,纹饰更贴近社会现实,多以鸾鸟、瑞兽、花卉及人物故事等内容为主。

宣城地处长江中下游平原向皖南山区过渡地带,自古就盛产铜和锡等矿产。

商周时期,皖南宣城一带铜矿采冶业兴起。

在汉代,宣城为丹阳郡的郡治所在地,丹阳郡是唯一设有铜官的郡国,所产铜名为“丹阳铜”,盛极一时,赞誉很高。

在唐代,宣城为上州大郡,是江南五大中心城市(润、越、宣、苏、杭)之一,人丁兴旺,经济发达,凭借丰富的矿藏资源、“驰禁”的冶金政策和规范的冶金制度、优越的水运资源,宣城一带铜矿采冶依然繁荣。

宣城市博物馆也因此得天独厚,收藏唐代铜镜40面。

这些铜镜形态多样、纹饰丰富、制作精良,照映出欣欣向荣的大唐社会风貌。

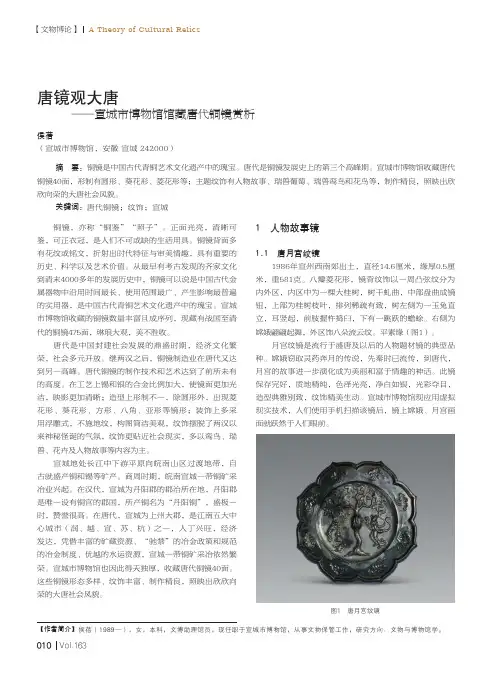

1 人物故事镜1.1 唐月宫纹镜1986年宣州西南郊出土,直径14.6厘米,缘厚0.5厘米,重581克。

八瓣菱花形,镜背纹饰以一周凸弦纹分为内外区,内区中为一棵大桂树,树干虬曲,中部盘曲成镜钮,上部为桂树枝叶,排列稀疏有致,树左侧为一玉兔直立,耳竖起,前肢握杵捣臼,下有一跳跃的蟾蜍。

周口市博物馆馆藏唐代铜镜简析

周口市博物馆馆藏唐代铜镜简析周口市博物馆收藏着丰富的历史文物,其中唐代铜镜是其中的一大特色。

唐代是我国历史上一个非常繁荣的时期,铜镜在唐代更是达到了一种艺术的高度。

下面我们就来简要分析一下周口市博物馆馆藏的唐代铜镜。

唐代铜镜是中国古代文化的瑰宝,具有很高的艺术价值和历史价值。

唐代铜镜主要有两种类型,一种是带有镜腕的手持式镜子,另一种是带有足部的置地式镜子。

这些铜镜在材质、工艺、纹饰等方面都体现了唐代工匠的高超技艺和审美情趣,是我国古代工艺美术的珍品。

周口市博物馆馆藏的唐代铜镜,大多是出土于周口地区的古墓葬中,这些铜镜不仅在保存完好度上有所体现,其上的纹饰艺术也具有浓厚的地方特色。

有的镜子上镶嵌了一些珍贵的宝石,这些宝石的形状和颜色都具有很高的审美价值。

在镜面的纹饰上,也经常可以看到一些生动的动植物纹样,这些纹样既可以反映出当时的审美趣味,也可以为我们研究唐代的农业和生活习俗提供一定的参考。

除了纹饰上的特点之外,唐代铜镜的形制也具有一定的特色。

唐代的铜镜多为圆形,以方形和圆形相结合的形式出现,整体造型简洁大方,线条流畅自然。

在镜面的制作工艺上,唐代工匠采用了镀银、镀金等技术,使镜面更加光亮洁净。

而在边缘的处理上,也常常添加了一些精美的铭文,这些铭文往往可以反映出当时社会的风貌和文化的繁荣。

唐代铜镜的重要性不仅在于其艺术价值,更重要的是它所蕴含的历史文化意义。

唐代是中国历史上的一个重要时期,政治稳定、社会繁荣、文化昌盛,唐代铜镜的出现正是对这一时期的生动反映。

唐代铜镜的制作工艺和纹饰风格既可以反映出唐代的审美趣味和社会风貌,也可以为我们研究唐代的工艺技术和生活习俗提供重要的实物资料。

周口市博物馆馆藏的唐代铜镜无论在艺术价值上还是在历史文化意义上都具有很高的地位。

它们不仅可以为我们提供了解唐代社会、政治、文化等方面的重要资料,更可以为我们欣赏和研究古代工艺美术提供重要的实物依据。

希望通过周口市博物馆的不断努力,更多的人可以了解和欣赏到这些珍贵的文物,让我们共同努力保护和传承这份宝贵的历史文化遗产。

唐镜:奢风鼓荡

唐镜:奢风鼓荡奢风鼓荡——唐代的特种工艺镜唐代,特别是从高宗至德宗(650~805年)的一百五十余年,铜镜艺术灿烂辉煌。

玉成唐镜的因素自有种种,关于造型的丰富、构图的自由、题材的纷繁、原料的精纯、铸造的考究,本文不再缕述,以下,要讨论的是施之镜背的特殊装饰方法,包括螺钿、宝装、宝钿、金银平脱、金背、银背等镶嵌的做法和鎏金。

对于唐镜艺术的灿烂辉煌,它们至关重要。

在当代中国业界,习惯将制作精细的工艺美术品类称为“特种工艺”,故而,本文把以上述方法装饰的铜镜称为“特种工艺镜”。

中国国家博物馆藏唐嵌螺钿云龙纹镜二. 螺钿螺钿即在装饰面上,先髹涂大漆,再于漆地上贴嵌蚌片以为图案,然后打磨平滑。

这本是古老的漆器装饰方法,已见西周的实物。

但若根据考古学提供的资料,用螺钿之法装饰铜镜,不仅应当是唐人的创举,而且恐怕也只见于唐代。

在河南与陕西,纯嵌蚌片的螺钿镜已经屡有出土,如三门峡唐墓(安禄山圣武元年,756年)的盘龙镜、洛阳涧西唐代合葬墓(乾元二年、兴元元年,759年、784年)的人物镜、西安郭家滩唐墓(贞元十四年,798年)的人物镜。

其中,名气最大、也最精美的是洛阳涧西合葬墓里的那面,其图案为二高士弹阮、饮酒,他们携女侍,坐在花树之下、山石之间,天上有皓月当空,前后有鸟鹊起舞,形象刻划细腻,意境清幽深远,显示出唐代螺钿工艺的高水平。

中国国家博物馆藏唐前螺钿高士对坐镜这几面螺钿镜的年代仿佛,说明纯粹的螺钿镜的流行应在中叶以来的8世纪。

唐代螺钿图案虽会在嵌片上以利器刻划细部,制作已相当考究,但所嵌蚌片依然较厚。

今见薄螺钿最早实物为元代作品,而薄螺钿的出现应当不晚于南宋,可惜,目前这仅是文献提供的知识,还有待实物的确证。

三. 宝装“宝装之镜”怎样制作?因有古人记录的实物今已不存,如果仅靠铜镜,显然无法解说。

好在考古文物工作提供了宝装漆器的实例。

1987年,在浙江湖州的飞英塔塔壁,发现了一件残损的螺钿黑漆经函,函外布满镶嵌的装饰,嵌物以蚌片为主,还有水晶珠和绿玻璃片。

唐代文化的人文主义精神

唐代文化的人文主义精神唐代是中国历史上一个辉煌灿烂的时期,也是中华文化的一个重要时期。

在唐代,文化艺术、哲学思想、社会制度、科技进步等方面取得了诸多成就。

而唐代文化的人文主义精神则是唐代文化的核心价值观之一,它贯穿着唐代的各个领域,成为了唐代文化的灵魂和精神。

一、唐代的人文主义精神人文主义是一种注重人和人的尊严、自由、平等的精神和观念。

在唐代,人文主义精神得到了广泛的宣扬和推崇。

唐代大诗人杜甫在其《送杜少府之任蜀州》中表达了人文主义的核心思想:“青山隐隐水迢迢,秋尽江南草未凋。

二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫?”这首诗抒发了杜甫对自然景观、人文历史以及人的情感关系的感悟,弘扬了人文精神。

此外,唐代的文学、艺术和哲学思想也表现出了鲜明的人文主义特征。

唐代文艺中,许多作品都主张尊重人的尊严和人的价值,如白居易的《赋得古原草送别》等。

唐代哲学思想中,儒家思想的高尚理念、道家思想的超越人世的神韵、佛教思想的慈悲主张、玄学思想的超脱境界等,都体现了人文主义的精神。

二、唐代文化的人文主义特征1. 以人为本唐代文化以人为本,重视人的价值和尊严。

唐代的文艺作品、哲学思想、科学技术等方面都体现了这一特征。

例如,唐代的绘画注重人物的形象、个性和情感,宋之问、王维等画家所绘的人物形象栩栩如生、情感丰富,表达了对人的关注和尊重;而唐代的诗歌、散文中,常常描述人物的生活经历、情感状态,体现出了对人性的关注和理解;此外,唐代的社会制度和法律也十分重视人的尊严和权利,如开禁令依法惩治市侩,依据唐律法,世间交易不得诱骗、世间婚姻应该两情相悦等都明确体现了以人为本的思想特征。

2. 追求自由和平等唐代文化追求人的自由和平等,反对封建约束和统治阶层的专制统治。

唐代时期,随着经济的繁荣和社会的进步,封建体制逐渐走向瓦解,人们的思想观念也开始发生变化,渴望追求自由和平等。

唐代诗人白居易在其诗中反映了当时社会的封闭和歧视现象,并呼吁人们要追求平等和自由。

关于唐代铜镜的文化内涵研究

关于唐代铜镜的文化内涵研究摘要:中国古代的青铜工艺经过汉六朝而得到继续发展的铜镜,到了唐代已有自己的特色,唐代铜镜是中国古代铜镜史上的第三个高峰,唐代铜镜的纹饰和总体布局,也突破了前期的程式规范。

关键词:唐代;铜镜;文化内涵唐代是我国及汉代之后Fengjianshehui发展的又一个高峰,无论是从它的经济规模、军事实力,还是从它的外交影响、文化传播来说,唐代在中国整个Fengjianshehui都是首屈一指的。

规模宏大的长安城,绵延万里的疆土,流传下来的万余首诗歌,八荒来服、四海无波的外交,七世纪至九世纪之间的大唐Diguo,像一块磁铁一样,牢牢地吸引着文明世界的注意力。

强大的国力造就了灿烂的文化,灿烂的文化促进了手工业的进步,而这种进步,在一枚枚小小的铜镜上得到了集中地体现。

一、唐代铜镜的发展与探究唐代铜镜发展主要是因为当时瓷器已取代铜,铜器衰落,青铜技术都集中到铜镜上,此外还因为当时铜镜作为礼品,广泛用于社会交往。

唐代铜镜现存很多,有出土的,也有传世的。

唐代铜镜在造型上已突破了汉式镜,如葵花镜、菱花镜、方亚形镜等。

图案除传统的瑞兽、鸟兽、画像、铭文等纹外,还增加了表现西方题材的海兽葡萄纹,打马球纹等。

盛唐以后,以花为主,多为吉祥图案,自由豪放,清新活泼,表现了大唐Diguo蓬勃向上的精神面貌。

装饰方法有浮雕、彩绘、镶嵌、鎏金等到,出现了金银平脱、螺钿镶嵌、涂釉、涂漆等新工艺。

中国古代的青铜工艺经过汉六朝而得到继续发展的铜镜,到隋唐时代已有自己的特点,铜镜制作发展发到唐朝出现了第二次高潮。

唐代金属工艺中,铜镜是著召的产品,它的造型、装饰、铸造工艺都独具一格,在中国青铜铸镜史上占有重要的地位。

唐镜的制作工艺精巧,纹饰富丽多彩,镜面光洁平滑,微向外凸,可以照全人面。

铜液流动性能好,铸出的花纹饱满清晰。

唐镜的纹样内容,取材十分广泛,且内容丰富形式活泼。

如图1图2二、唐代铜镜的艺术特征从纹饰上来讲,唐代铜镜的发展,经历了三个阶段。

唐代铜镜——盛世文化的熔铸

唐代铜镜——盛世文化的熔铸

叶燕婷

【期刊名称】《福建艺术》

【年(卷),期】2009(000)005

【摘要】@@ 唐太宗有名言曰"夫以铜为镜可以正衣冠,以古为镜可以知兴替,以人为镜可以明得失."唐太宗一直对铜镜有一种偏爱,常借镜抒怀表达自己的情感.古人也常常借镜来坦露心胸、以表情怀.

【总页数】2页(P36-37)

【作者】叶燕婷

【作者单位】福建省博物院

【正文语种】中文

【相关文献】

1.盛世文化的熔铸——从唐镜的发展看唐代社会文化现象 [J], 周叶凤

2.熔铸的盛唐文化r——三门峡市博物馆馆藏唐代铜镜撷英 [J], 李敏

3.熔铸的盛唐文化-驻马店市博物馆藏唐代铜镜撷英 [J], 刘文明

4.唐代铜镜纹饰的文化内涵探析——以三门峡地区出土铜镜为例 [J], 高歌

5.正仓院藏唐代铜镜中所见之中日文化交流 [J], 高倩琳; 尹钊; 戴雪峰

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

中国传统和谐思想导论

中国传统和谐思想导论作者:居镜来源:《吉首大学学报·社会科学版》 2011年第2期唐镜(吉首大学哲学研究所,湖南吉首416000)摘要:和谐观念是中国传统文化中的核心观念,它既是一种哲学思想,又是一种政治思想。

中国传统和谐思想包括天人和谐的哲学价值观、天人和谐的政治思想、天人和谐的自然生态观和以仁者爱人为基础的以己度人、推己及人、成己成人的人际关系和谐,同时还包括君臣和谐、君民和谐、社会政治结构和社会等级秩序的和谐。

关键词:中国;传统;和谐思想中图分类号:B21文献标识码:A文章编号:1007�4074(2011)02�0020�04作者简介:唐镜(1959 ̄),男,湖南凤凰人,硕士,湘西自治州社科联主席,吉首大学哲学研究所特聘教授。

和谐观念是中国传统文化中的一个核心观念。

早在西周时代,中国就有了和谐的观念。

西周末期思想家史伯关于“和实生物”的论述,是我国最早以文字记载的和谐观念。

春秋末年晏婴又发展了这一思想,提出了“和谐成其政”的观点。

其后不断发展、衍化,由一种认识论观点发展成其为社会政治思想、伦理思想和德治社会追求的最高价值目标,形成了天人和谐、人际和谐、社会政治结构和谐的系统观念。

一、天人和谐思想中国天人和谐的观念,最初是由天人关系不和谐的现实发展而来的。

在天人关系中,由于人作为弱者,对天的敬畏和恐惧,必然萌生与天和谐相处的要求。

天人和谐观念经过长期发展,到汉代,董仲舒明确提出“天人之际,合而为一”思想。

宋代以后,天人合一的观点几乎为各种思想流派所接受,成为中国的一种普遍社会心理。

(一)天人和谐的哲学价值观关于天人关系,中国哲学有一独特的理论,即“天人合一”。

“天人合一”的理论基点是天人相通。

所谓天人相通,是指天道与人道的相互联系、相互贯通。

“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。

”(《中庸》)人是禀受天之德性的,天之德性,就是人的根本德性。

“尽其心者,知其性也;知其性,则知天矣。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

中国传统文化中的人文精神唐镜摘要:中国传统人文精神,主要是指我国春秋战国时期开始形成的,并贯穿于传统文化之中的,以儒家仁爱思想为核心,注重人伦道德,追求崇高理想,肯定人的价值,重视群体和谐的理论和学说。

其基本内容为天地之性人为贵的人道精神、天地万物为一体的生命意识与宇宙情怀、自强不息的人生态度和进取精神、禀然大义的人格气节和高尚的情操、宽厚仁爱的道德追求。

关键词:中国;传统文化;人文精神中图分类号:D82文献标识码:A文章编号:1001-490X(2011)2-135-02作者:吉首大学伦理学所教授;湖南,吉首,41600中国传统文化中蕴含着深厚的人文精神,其主流精华部分是我国优秀传统文化的浓缩,是我国历史上形成的种种传统美德的思想基础,是现代人文主义精神的重要思想渊源。

批判地继承中国传统文化中的人文精华,可以为我们构建社会主义和谐社会增添一份文化力。

一、天地之性人为贵的人道精神中国文化有一个特点,那就是对人的评价很高。

早在春秋战国时期,“人文”、“人道”、“人伦”、“人性”这样一些表达人文精神的概念、范畴以及崇尚文明教化、高扬人的价值、倡导主体道德、追求理想人格的种种论述已普遍被人们所采用。

1.远天近人。

中国文化从不追求空想的精神“天国”,总是把理性的目光聚焦于现实人生,“未能事人,焉能事鬼?”“未知生,焉知死。

”(《论语·先进》)“敬鬼神而远之”(《论语·雍也》)强调的是保持和追求世间的幸福和快乐。

这种“远天近人”的宗教态度,是孔子为我们开启出来的文化之原。

人的生死,或重于泰山,或轻于鸿毛,都在现实的人生之中,在人际关系之中,在你我他的联系之中。

“太上有立德,其次有立功,其次有立言。

虽久不废,此谓不朽。

”(《左传·襄公二十四年》)这便是中国人的终极关怀。

2.人为万物之灵。

中国文化强调天地之性人为贵,给人以很高的地位。

荀子说:“水火有气而无生,草木有生而无知,禽兽有知而无义,人有气、有生、有知、亦且有义,故最为天下贵。

”(《荀子·王制》)老子曰:“道大、天大、地大、人亦大。

”(《老了·二十五章》)邵雍认为:“惟人兼乎万物,而为万物之灵。

”(《皇极经世观物外篇衍义卷八》)“能尽人之性,则能尽物之性;能尽物之性,则可以赞天地之化育;可以赞天地之化育,则可以与天地参矣。

”(《礼记·中庸》)把人与天地并立为“三才”,而且只有人才能参与天地生化不息的进程。

正是这种以人为万物之灵的观念,使得中国文化在其源头上就摆脱了宗教神学的羁绊,中国文化是以人为中心来建构、以人心和人生为观照,给个人设计、归属取向、社会理想都打上了鲜明的人文主义烙印。

3.以民为本。

中国民本思想源远流长,早在尚书《夏书·五子之歌》中就有“民惟邦本、本固邦宁”的思想。

“夫民,神之主也。

是已圣王先成民而后致力于神。

”(《左传·桓公六年》)“民,神之主也。

”(《左传·僖公十九年》)“民者,君之本也。

”(《春秋·榖梁传》)这种以人为本的思想,在后来2000多年的发展中逐渐形成了“人众而不亲,非其人也”(《管子·霸言》)、“政之所兴,在顺民心,政之所废,在逆民心”(《管子·牧民》)、“民恶忧劳,我佚乐之。

民恶贫贱,我富贵之。

民恶危坠,我存安之。

民恶灭绝,我生育之”(《管子·牧民》)、“上观于贤,下听于人”、“人有非上之过,所谓正士”(《管子·桓公问》)的民本原则。

这些思想和原则是我国传统文化中最具民主性精华的内容,值得认真总结。

4.以生为乐。

中国文化教导人们追求一种快乐的人生。

这就是孔子所主张的“学而时习之不亦悦乎,有朋至远方来不亦乐乎”、“发奋忘食,乐以忘忧,不知老之将至云耳”、“饭蔬食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣”(《论语·述而》)。

孔子非常赞赏颜回“一箪食、一瓢饮、居陋巷,回也不改其乐也”(《论语·雍也》)的乐观主义精神。

我们不能简单地把“孔颜乐处”只看成是儒家的一种教义,“孔颜乐处”的真正含义就是要人们追求和达到“物我两忘”、“天人合一”的人生境界。

这种以生为乐的价值观,已成为中国人的一种普遍意识、一种文化、一种民族性格。

二、天地万物为一体的生命意识与宇宙情怀中国传统文化中的生命意识与宇宙情怀,不仅是人文的,而且是自然的神圣的。

它追求人的世界、自然的世界、超越的世界的联系与勾通,是一种生态的哲学人学。

1.天人相通。

所谓天人相通,是指天道与人道的相互联系、相互贯通。

中国传统文化认为,天与人不是根本对立的,也不是截然分离的,天人在本质上是统一的。

天的本性也就是人的本性,天道与人性实通一而无二。

这就是所谓“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。

”(《中庸》)“安有知人道而不知天道者乎?道一也,岂人道自是一道,天道自是一道?……天地人只是一道也,才通其一,则余皆通。

”(《语录·十八》)这种天人相通的理论,其目的就是要把自然与人文贯通开来,其实质是要说明和论证宇宙之根本乃是人伦道德之最高准则,道德原则乃是宇宙根本在人类社会的具体展现,宇宙之理也就是人伦日用之理。

在人为性,在物为理,在事为义,都是宇宙根本的体现。

2.天人协调。

中国文化不仅讲人与万物一体的道理,而且更强调热爱自然、与自然心心相应、同气相感,强调在行动上要促使各种生命的蓬勃发展。

《象传》说:“天地交泰,后以裁成天地之道,辅相天地之宜,以右民。

”《系辞》说:“范围天地之化而不过,曲成万物而不遗。

”《文言》说:“夫大人者,与天地合其德,与日月合其明,与四时合其序,与鬼神合其吉凶。

先天地而无违,后天地而奉时。

”这种“亲亲而仁民,仁民而爱物”“仁者浑然与物同体”(《识仁篇》)“民吾同胞,物吾与也”(《张载·西铭》)的思想,把人与天地万物视为血脉相连、痛痒相关的生命整体,把人与宇宙看成是一个大家庭,强调人与自然的和谐相处。

3.赞天地之化育。

在中国文化中,人在自然界的作用就是“参赞化育”。

“唯天下之至诚,为能尽其性;能尽其性,则能尽人之性;能尽人之性,则能尽物之性,能尽物之性,则可以赞天地之化育;可以赞天地之化育,则可以与天地参。

”(《中庸》)这是中国传统文化中的一个重要观念。

在中国文化观念中,自然界是伟大的,但自然界的伟大是由人来完成的;自然界是有目的的,但自然界的目的是由人来实现的。

由于人能够推致而实现其诚性,认识到天地化育之道,因此能承担起“赞天地之化育”的使命,这就是所谓的“人能弘道,非道弘人。

”三、自强不息的人生态度和进取精神“天行健,君子以自强不息”(《易传》)。

中华民族历经多种变故,之所以能生生不息,并绵绵不断地在弘扬人文中开拓自我,所依赖的就自强不息的生命活力。

这种生命活力在后来民族文化的发展中,不断得到充实和弘扬。

1.勇于担当的责任感和使命感。

曾子说:“士不可不弘毅,任重而道远,仁以为己任,不亦重乎,死而后已,不亦远乎!”(《论语·秦伯》)孟子说:“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道;如欲平治天下,当今之世,舍我其谁。

”(《孟子·滕文公下》)把自觉为国家民族承受苦难,作为担当大任的条件。

“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行勿乱其为,所以动心忍性,增益其所不能。

”(《孟子·告子下》)范仲淹的“处江湖之远,则忧其君;居庙堂之高,则忧其民”,“先天下之忧而忧,后天下之乐乐。

”(《岳阳楼记》)张载的“为天地立心,为生民立道,为去圣继绝学,为万世开太平。

”(《横渠文集·性理拾遗》)表达了中华民族自强不息的进取精神。

这既是一种宇宙情怀,也是一种德理性,更是一种文化自觉。

“保天下者,匹夫之贱,与之有责焉”(《顾夷武·日知录》)更是把勇于担当的责任意识传递到千家万户,古往今来无数贤达的仁人志士,禀承这一民族传统,形成了中华民族特有的文化形态。

2.坚忍不拔的精神境界。

中国文化强调“仁者不忧,知者不惑,勇者不惧。

”(《论语·子罕》)“文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不违迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》、《孤愤》;《诗》三百篇,大抵圣贤发愤之所作为也。

”(《史记·太史公自序》)这就是中国文化所强调的人生态度,把困难、挫折、痛苦作为人生的财富,把坚贞不屈、不畏艰险、不惧挫折、奋斗不息作为精神追求。

正是这种民族文化,锻造了中华民族坚忍不拔的民族性格和民族精神。

3.人能弘道的入世精神。

孔子说:“为仁由己,而由人哉?”“仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣”,“有能一日用其力于仁矣乎,我未见力不足者。

”(《论语.里仁第四》)为仁由己的人生态度对中华民族主体精神的培育有重要影响。

孟子的“不为也,非不能也”(《孟子·梁惠王上》)荀子的“制天命而用之”(《荀子·天论》)朱熹的“实用其力”,“无不可至”(《四书集注》)王夫之的“圣人之志在胜天”,“修身以俟命,慎动以永命,一介之士,莫不有造焉”(《读通鉴论·卷二四》)都十分强调人的主观能动性,说明人能弘道,非道弘人,只要积极进取,就能有所作为。

四、禀然大义的人格气节和高尚的情操中华民族历来有“见危授命”、“威武不屈”的精神。

在国家和民族的危难面前,从来不乏志士仁人挺身而出,赴汤蹈火,表现出大义凛然的高尚气节和情操。

1.不为权势、财富所动。

孔子说:“不义而富且贵,于我如浮云”(《论语·述而》);孟子提出:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

”(《孟子.滕文公下》)特别强调“至大至刚”的“浩然正气”;荀子说:“义之所在,不倾于权。

不顾其利,重死而持义不挠,是士君子之勇也。

”(《荀子·荣辱》)主张以道德情感来抑制其个人欲望,要求在“利”与“义”发生冲突时,“见利思义”、“舍生取义”。

其目的是为了培养一种君子人格。

这既是是个人道德修养方面的重要原则,也是个人道德践履方面的重要内容。

2.临危赴难、勇于献身。

曾子曰:“可以托六尺之孤,可以寄百里之命,临大节而不可夺也”(《论语·泰伯》)。

这样的人才是真正的君子。

孔子说:“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁”(《论语·卫灵公》)。

在危难面前,不贪生怕死而损害仁德,宁可牺牲自己来成全仁德,这才是高尚的人。

这种“临大节而不可夺”、“杀身成仁”、“舍身取义”的人生价值观在中国历史上产生了深远影响,培育了一代又一代志士仁人。

六、宽厚仁爱的道德追求中国文化主张“自天子以至庶人一俟以修身为本。

”(《大学》)曾子强调“吾日三省吾身。

”(《论语·学而》)孟子强调“吾善养吾浩然之气。