初中地理等高线地形图的判读教案

七年级上册地理第二章 地形图的判读教案

地形图的判读设计说明本节课内容比较抽象,因此要从学生熟悉的地理事件入手,注重学生的参与度,组织学生运用橡皮泥制作等高线模型等,让学生在参与中学习,在快乐中学习。

学习目标1.理解海拔、相对高度、等高线、等深线等概念。

2.在等高线地形图上识别山峰、山谷、山脊、陡崖,判读坡度的陡缓,估算海拔和相对高度等。

3.在分层设色地形图上识别五种主要的地形类型。

重点难点重点:了解海拔和相对高度的计算,了解五种地形类型的特征。

难点:在等高线地形图上识别山峰、山谷、山脊、陡崖,判读坡度的陡缓。

教学方法读图分析法、合作探究法、概括归纳法等。

教学过程一、预习检查完成《作业》知识梳理部分的内容。

二、学习任务一教学模块读图进行计算:甲地的海拔是 1 500 米;乙地的海拔是 500 米;两地的相对高度是1 500—500=1 000(米)。

教师拓展:中华人民共和国水准零点中华人民共和国水准零点位于山东省青岛市东海中路银海大世界内,是中国唯一的水准零点。

中华人民共和国水准零点作为中国唯一的海拔地理性标志正式写入全国中小学地理教科书,在海洋强国教育强国的大环境下,将承担更多的海洋科普、地理科普、旅游科普等相关社会责任。

2.等高线地形图(1)等高线的概念。

教师引导:读图,说一说图中闭合线圈有何特点。

学生读图回答,教师进一步提出等高线概念:高度相等的点的连线我们就称之为等高线。

教师提出问题:等高线分布的稀疏、密集与坡度陡缓有什么关系?师生共同总结等高线地形图的性质:密陡疏缓。

(2)认识不同山体部位教师:展示山峰景观图和等高线示意图,提出问题:表示山峰的等高线数值,由中间向四周有什么变化规律?学生:等高线闭合,数值从四周向中间逐渐增大。

(中间高,四周低。

)教师:展示山脊和山谷景观图及等高线示意图,提出问题:山脊和山谷的等高线形态有什么相同之处?又有什么不同之处?(注意观察等高线弯曲部位数值的变化规律)学生:等高线弯曲部分向海拔低处凸出为山脊,等高线弯曲部分向海拔高处凸出为山谷。

《等高线地形图的绘制与判读》教案

《地形图的判读》(第二课时)

课前“自主学习任务单”

一、学习指南

1.课题名称:人教版七年级地理第一章第四节《地形图的判读》

2.达成目标:通过阅读教材并观看视频完成相应的学习任务

3.学习方法建议:第一步:复习第一课时内容,第二步:阅读本节的教材内容第三步:观看教学微视频第四步:完成自主学习任务第五步:提出问题并提交课堂讨论、解决

4.课堂学习形式预告:

梳理问题——讨论探究问题——汇报交流——拓展加深——系统整理——巩固强化

二、学习任务

大家学习得怎么样?那就开始闯关吧!相信同学们一定能闯关成功!

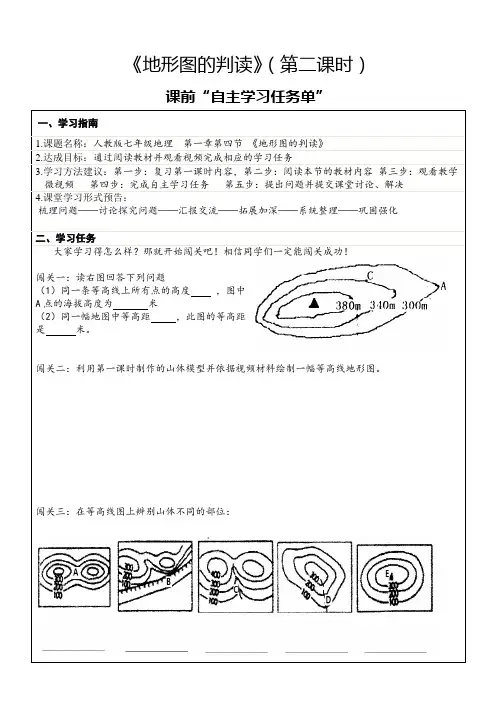

闯关一:读右图回答下列问题

(1)同一条等高线上所有点的高度,图中

A点的海拔高度为米

(2)同一幅地图中等高距,此图的等高距

是米。

闯关二:利用第一课时制作的山体模型并依据视频材料绘制一幅等高线地形图。

闯关三:在等高线图上辨别山体不同的部位:。

初中地理_等高线地形图的判读教学设计学情分析教材分析课后反思

等高线地形图的判读教学设计教学目标:1、知识技能目标:①理解海拔、相对高度、等高线、等高距的基本概念。

②初步学会从等高线地形图上辨别方向、估算不同地点的海拔高度和坡度的陡缓,在等高线地形图上识别地表的各种形态。

③能够利用等高线地形图为生活、生产建设服务。

2、过程与方法:“玩”是孩子的天性,把学生分成四人一组,相互合作,开动脑筋学会分析等高线地形图,共同探究,分析比较山体不同部位所表现的等高线形态特征。

3、情感、态度与价值观:使学生了解归纳重点的重要性。

培养学生认识、比较、判断的地理意识以及学会学习的能力,加强合作和自主探究精神。

教学重点和难点:引导学生正确判读等高线地形图,学会从学业水平试题题型中归纳重点是本节课的教学重点和难点。

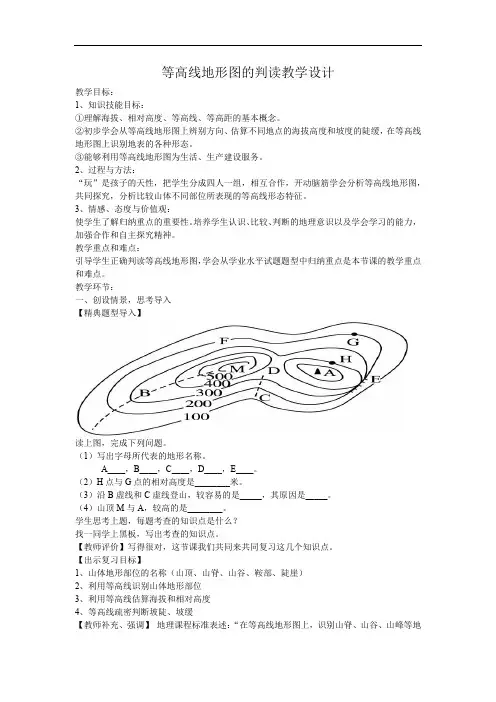

教学环节:一、创设情景,思考导入【精典题型导入】读上图,完成下列问题。

(1)写出字母所代表的地形名称。

A____,B____,C____,D____,E____。

(2)H点与G点的相对高度是________米。

(3)沿B虚线和C虚线登山,较容易的是_____,其原因是_____。

(4)山顶M与A,较高的是________。

学生思考上题,每题考查的知识点是什么?找一同学上黑板,写出考查的知识点。

【教师评价】写得很对,这节课我们共同来共同复习这几个知识点。

【出示复习目标】1、山体地形部位的名称(山顶、山脊、山谷、鞍部、陡崖)2、利用等高线识别山体地形部位3、利用等高线估算海拔和相对高度4、等高线疏密判断坡陡、坡缓【教师补充、强调】地理课程标准表述:“在等高线地形图上,识别山脊、山谷、山峰等地形部位,判读坡的陡缓,估算海拔与相对高度。

”加深对学习目标的认识。

二、回顾所学,巩固交流【展示地图,教师设问】人们是怎样把立体的高低起伏的地形绘制成平面的等高线地形图的呢?要求学生明确:(1)在地图上,把海拔高度相同的各点连接成线,叫等高线。

(2)用等高线表示地面高低起伏的地图,叫做等高线地图。

等高线地形图的判读教学案例

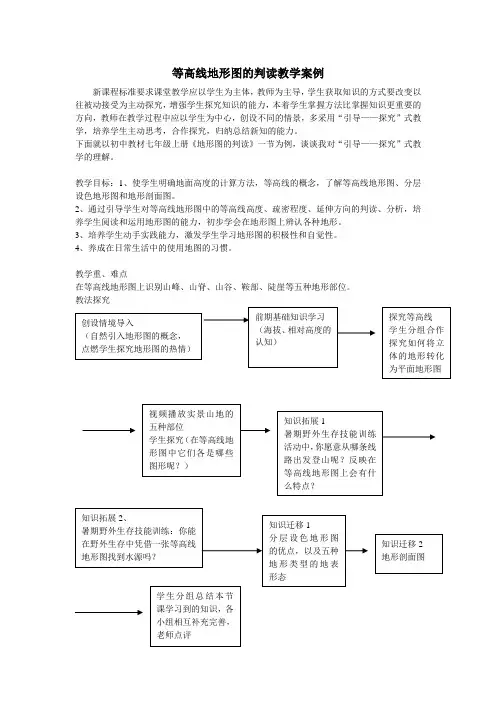

等高线地形图的判读教学案例新课程标准要求课堂教学应以学生为主体,教师为主导,学生获取知识的方式要改变以往被动接受为主动探究,增强学生探究知识的能力,本着学生掌握方法比掌握知识更重要的方向,教师在教学过程中应以学生为中心,创设不同的情景,多采用“引导——探究”式教学,培养学生主动思考,合作探究,归纳总结新知的能力。

下面就以初中教材七年级上册《地形图的判读》一节为例,谈谈我对“引导——探究”式教学的理解。

教学目标:1、使学生明确地面高度的计算方法,等高线的概念,了解等高线地形图、分层设色地形图和地形剖面图。

2、通过引导学生对等高线地形图中的等高线高度、疏密程度、延伸方向的判读、分析,培养学生阅读和运用地形图的能力,初步学会在地形图上辨认各种地形。

3、培养学生动手实践能力,激发学生学习地形图的积极性和自觉性。

4、养成在日常生活中的使用地图的习惯。

教学重、难点在等高线地形图上识别山峰、山脊、山谷、鞍部、陡崖等五种地形部位。

教法探究学生学法指导动手实践活动:等高线地形图由立体到平面的转化,学生亲手参与制作利于本课难点的突破。

分组讨论探究:培养学生的团队合作精神,所有问题都通过学生小组探究来完成,强化了学生的思维能力,变被动接受为自我探究吸收。

教学过程情境导入:视频祖国壮丽的山河(平原、高原、山地、盆地、丘陵一一呈现)问题引导:同学们,大家在看完祖国壮丽的山河景观以后,发现我们国家的地形是复杂多样呢还是比较单一呢?(复杂多样)那么如此复杂多样的地形用什么样的地图来表示呢(地形图)?怎样制作这种地图呢?那么这节课我和大家一起来探究这个问题的答案合作探究首先我们要了解两个基础概念:海拔和相对高度(学生介绍概念,并说出他们对这个概念的理解状况)问题创设:1、你能说出下列哪些数字表示海拔,那些数字表示相对高度吗?珠穆朗玛峰高8844.43米;小明身高1.78米;死海比海平面低400米;神舟七号在极短的时间里从地面上升了5千米。

等高线地形图的判读——教学设计

这一环节要紧是对本节课的要紧内容进行巩固与加强。

目的:使学生认识到,这节课内容的重要性。

板书设计

1.4等高线地势图的判读

一、海拔与相对高度

海拔:相对高度:

二、陡坡和缓坡的区别

陡坡:等高线密集。缓坡:等高线稀疏。

三、等高线地势图的判读:

山峰:山脊:山谷:

悬崖:鞍部:

课后反思

重点、难点

重点:等高线地势图的判读

难点:在等高线地势图上依照不同形状和特点来判定山体部位。

教学方法

本节课我是采纳自主合作探究的方式完成,充分利用好教材中的动画和图片,同时综合运用地图演示,对比分析等教学方法,让学生积极主动参与学习,在合作探究中把握知识。

教学过程

环节一:自主学习(5分钟)

多媒体出示学习目标:

学生依照学习目标自主学习教材的基础内容。

目的:通过多媒体展现一些学生感爱好的图片,来激发学生对本节课的爱好,为提高这节课的“高效性”做好铺垫。

环节二:小组合作探究解决本节课的重点和难点。(15分钟合作交流,5分钟,表格形式展现)

探究一:指导学生通过读图,找出不同的山体部位在等高线地势图上的特点。

目的:能够培养学生合作学习完成目标的能力,让学生明白得互相关心的重要性。

2、说学情

初一年级的学生,他们的思维方式正处于从形象思维过渡到理性思维,那么在教学过程中,一方面,要善于运用直观声动的形象,来引发学生的爱好,使他们的注意力始终集中在课堂上,另一方面,要制造条件和机会,让学生提出自己的见解,发挥学生学习的主观能动性。

3、说课标

1)、会辨论海拔和相对高度的区别。

2)、等高线地势图陡坡和缓坡过阅读地图,说出海拔和相对高度的区别。

七年级地理上册教案-2.1 认识地图1-晋教版

《等高线地形图的判读》教学设计一、教材分析《等高线地形图的判读》这节课的内容包括掌握海拔、相对高度的概念、理解等高线地形图的概念、利用等高线地形图判别地势的高低起伏及地表形态,内容较为抽象,教材针对初中学生对等高线这类抽象事物的接受程度尚在初始阶段,设计了大量的活动,而且大部分内容都是以图片的形式呈现,把抽象变形象,一定程度上降低了知识难度,易于学生理解。

但这节课在七年级仍是最难的几节课之一,等高线地形图是初中地理培养学生空间思维的重要载体之一,而空间思维又是地理思维的重要组成部分,这节课掌握基础的知识和基本能力是今后地理学习的基础和入门,所以这节课,直接影响学生读图能力的培养、地理素质的养成,是初中阶段的重要一课。

二、学情分析七年级学生已经具有阅读教科书的能力,并能够自学一些比较浅显的问题,但由于年龄普遍偏小,其思维方式中感性思维仍起主导作用。

他们的空间思维较弱,学生除在小学数学中学习过垂直概念外没有任何基础,缺乏空间、立体的概念和野外经验,缺少野外山谷、山脊、鞍部地形地貌概念,要学生理解用等高线的形式表示地形的起伏,即将立体的转化为平面表示,还要学会等高线地形图的判读即是将平面的转化为立体的,要做到看图识地形,图在眼里,胸中有“图”,这对初一学生而言的确很难。

不过他们好奇心强,动手能力强,也具备了一定的归纳总结、表达能力,可通过学生动手制作等高线地形图来认识空间的转换,使学生由感性认识上升到理性认识。

三、教学目标1. 能够区分海拔和相对高度。

2. 说出等高线的含义、作用,知道等高线地形图的绘制。

3. 在等高线地形图上,读取、计算某地的海拔和两地间的相对高度。

4. 在等高线地形图上,识别地形部位(山峰、山脊、山谷、鞍部、陡崖等),说出其等高线特征。

5. 在等高线地形图上,判读地形高低起伏、坡度陡缓、以及河流流向。

四、教学重点、难点重点:①等高线形态与地势高低、坡度陡缓的关系。

②在等高线地形图上,识别地形部位,说出其等高线特征。

1.4 地形图的判读——等高线图的判读 微课教学设计-2023-2024学年七年级地理上学期人教版

微课教学设计方案

三、本课小结教师:在翻越六盘山的过程中,红军战士们凭借着坚定的信念和勇敢的精神,克服了重重困难,展现了极高的军事素质和团队协作精神。

这个真实的案例充分说明了红军在长征途中对于地形判读的重要性,以及他们在实际战斗中灵活应用地形知识的能力。

同时,也为我们今天提供了宝贵的启示和借鉴。

等高线地形图的判读你学会了么?

四、巩固训练

迁移提升接下来我们来看看同学们掌握的情况吧。

我校研学小组到图示地区进行考察,读图回答下列问题。

(1)该区域地形以____、____为主,若量得甲、乙两聚落的图上直线距离是3.5厘米,则两地间的实地直线距离约是____千米。

(2)研学小组为了攀登该山峰设计了①、②两条线路,其中比较省力、适宜命名为休闲步道的是线路____,理由是____。

若③处有河流发育,是因为此处为____(填写地形部位名称)。

(3)若图中甲、乙、丙聚落中只有一个是城市聚落,则____聚落最有可能是城市。

教师讲解:该区域,西北部等高线高程大多在200米以下,东南部等高线密集,海拔在500以上,地形以平原、山地为主,若量得甲、乙两聚落的图上直线距离是3.5厘米,依据图上比例尺,图上1cm 表示实际距离1km,则两地间的实地直线距离约是3.5千米。

(2)研学小组为了攀登该山峰设计了①、②两条线路,其中比较省力、适宜命名为休闲步道的是线路①,理由是①处等高线稀疏,地势起伏小,等高线图中,等高线越稀疏,地势起伏越小,地势越平坦,等高线越密集,地势起伏越大,地势越陡峭。

若③处有河流。

初中地理_等高线地形图的判读教学设计学情分析教材分析课后反思

等高线地形图的判读教学设计教学目标:1、知识技能目标:①理解海拔、相对高度、等高线、等高距的基本概念。

②初步学会从等高线地形图上辨别方向、估算不同地点的海拔高度和坡度的陡缓,在等高线地形图上识别地表的各种形态。

③能够利用等高线地形图为生活、生产建设服务。

2、过程与方法:“玩”是孩子的天性,把学生分成四人一组,相互合作,开动脑筋学会分析等高线地形图,共同探究,分析比较山体不同部位所表现的等高线形态特征。

3、情感、态度与价值观:使学生了解归纳重点的重要性。

培养学生认识、比较、判断的地理意识以及学会学习的能力,加强合作和自主探究精神。

教学重点和难点:引导学生正确判读等高线地形图,学会从学业水平试题题型中归纳重点是本节课的教学重点和难点。

教学环节:一、创设情景,思考导入【精典题型导入】读上图,完成下列问题。

(1)写出字母所代表的地形名称。

A____,B____,C____,D____,E____。

(2)H点与G点的相对高度是________米。

(3)沿B虚线和C虚线登山,较容易的是_____,其原因是_____。

(4)山顶M与A,较高的是________。

学生思考上题,每题考查的知识点是什么?找一同学上黑板,写出考查的知识点。

【教师评价】写得很对,这节课我们共同来共同复习这几个知识点。

【出示复习目标】1、山体地形部位的名称(山顶、山脊、山谷、鞍部、陡崖)2、利用等高线识别山体地形部位3、利用等高线估算海拔和相对高度4、等高线疏密判断坡陡、坡缓【教师补充、强调】地理课程标准表述:“在等高线地形图上,识别山脊、山谷、山峰等地形部位,判读坡的陡缓,估算海拔与相对高度。

”加深对学习目标的认识。

二、回顾所学,巩固交流【展示地图,教师设问】人们是怎样把立体的高低起伏的地形绘制成平面的等高线地形图的呢?要求学生明确:(1)在地图上,把海拔高度相同的各点连接成线,叫等高线。

(2)用等高线表示地面高低起伏的地图,叫做等高线地图。

等高线地形图的判读 教案 人教版新版原创

第四节地形图的判读第一课时等高线地形图的判读一、教学目标:1、知识与技能目标:在等高线地形图上估算海拔和相对高度;识别等高线地形图上的山峰、山脊、山谷、陡崖、鞍部等。

2、过程与方法目标:学会制作等高线地形图,学习判读地形图的基本方法;通过小组合作的方法,培养学生对空间地理事物的认识和想象能力。

3、情感、态度与价值观目标:激发学生探究地理知识的兴趣,培养学生动手能力和小组协作精神。

二、教学重难点:1、重点:掌握等高线形态与地势高低、坡度陡缓及不同地形的关系;2、难点:掌握不同地形等高线的形态特点;识别等高线地形图上的山峰、山脊、山谷等地形。

三、教学方法:多媒体教学法、体验探究法、多边互动法、读图分析法等。

四、课前准备:教师:多媒体课件、花泥、解剖盘、细线等。

学生:预习课文,了解制作山体模型的方法。

五、课时安排:1课时六、课型:新授课七、教学设计:(一)激发兴趣、导入新课教师:上节课,我们学习了地图的阅读,谁记得地图的基本要素包括哪几个?学生:比例尺、图例、指向标。

教师:很好!这三个基本要素能帮助我们认识不同的地图,这些地图都是绘制在平面上的。

大家都知道地球表面有高山,有低地,是高低起伏不平的,那么,如何将高低起伏的地表特征比较准确地在平面的地图上表示出来呢?学生:(预习)要用等高线地形图来表示!教师:对!这就是本节课讨论的重点——等高线地形图的判读。

(二)创设情境、讲授新课1、等高线地形图的原理教师:(展示一幅绘有等高线的地图)想要绘制等高线地形图,首先要了解海拔与相对高度。

(展示图1.34)思考一下问题:什么是海拔?什么是相对高度?图中甲、乙两地的海拔是多少?相对高度是多少?学生:地面某个地点高出海平面的垂直距离,叫做海拔。

某个地点高出另一个地点的垂直距离,叫做相对高度。

甲地海拔为1500米,乙地海拔为500米,甲乙两地的相对高度为1000米。

教师:所以,我们把海拔相同的点连接成线,就形成了等高线。

初中地理人教七年级上册(2023年更新) 地球和地图《等高线的判读》教学设计

《等高线的判读》教学设计一、课标解读课标要求:在等高线地形图上,识别山峰、山脊、山谷,判读坡度的陡缓,估算海拔和相对高度。

本条标准要求学生能在等高线地形图上识别不同的地形部位。

虽然标准只列出了三种地形部位,但其他的地形部位也应作为教学要求,不然的话,学生将不能完整地读懂等高线地形图。

在几种常见地形部位中,山脊和山谷的区分较难识别,为达到本条标准的要求,学生应能在读图的过程中总结出山脊部位和山谷部位等高线凸出方向的不同。

坡的陡缓形态上可根据等高线的疏密状况判别(密则陡,疏则缓),实质上可理解为单位水平距离上的相对高度大小。

估算高度在等高线地形图上关键是要明确等高线值和等高距。

二、教材分析本节教材需要落实的课标内容是:在等高线地形图上,估算海拔和相对高度,判读坡度的陡缓,识别山峰、山脊、山谷、陡崖等常见的地形部位。

教材结构合情合理,首先告诉学生地表的高低起伏常用等高线地形图表示,然后由浅入深,说明了两个概念海拔和相对高度,等高线以及等高线地形图,最后在等高线地形图中识别常见的地形部位。

教材设计思路重在阅读和使用地图的过程中学习地图知识,学生从阅读平面地图过渡到通过等高线地形图判读地形、地势,形成空间概念,达到较高的能力要求。

本节的重难点为等高线的形态与坡度陡缓的关系、在等高线地形上识别山顶、山脊、山谷、陡崖、鞍部等基本部位。

三、教学目标知识与技能:能够在等高线地形图上估算海拔与相对高度,初步学会在等高线地形图上识别坡度陡缓。

过程与方法:通过小组讨论、合作探究等形式,找出山地基本部位在等高线地形图中形态特点。

情感态度与价值观:激发学生学习地理知识的兴趣和强烈的求知欲,引导学生主动参与小组讨论、合作学习,形成积极思考、乐于探究的学习态度。

四、学情分析初一学生的空间想象能力和抽象思维方面尚有不足,可以通过形象的课件和实体模型来强化直观性。

此外,学生们的参与意识强,对新事物怀有强烈好奇心和求知欲,在教学过程中应多让学生动手操作、比赛竞争促进学生对知识的掌握。